Histoire socialiste/La Législative/La guerre ou la paix

La Législative (1791-1792) (1901-1908)

LA GUERRE OU LA PAIX

La Législative était une assemblée assez inconsistante et hésitante. Presque tous les nouveaux élus avaient une certaine expérience révolutionnaire. Au moins dix-neuf d’entre eux sur vingt, étaient des fonctionnaires électifs de la Révolution : maires, juges de paix, administrateurs du département ou du district, procureurs syndics, membres du directoire du département. Ils avaient vu de près et surveillé les grandes opérations révolutionnaires, la vente des biens nationaux. Ils avaient vu de près aussi les menées contre-révolutionnaires, les intrigues des nobles, les révoltes des prêtres insermentés. Ils étaient donc dévoués de tout cœur à l’ordre nouveau et avertis de ses périls

Mais ils n’avaient aucune politique bien nette. Beaucoup d’entre eux avaient été élus sous l’impression des événements de juin 1791. Ils avaient vu la Constituante se rallier désespérément à la royauté et il leur semblait impossible de tenter un autre chemin. La sanglante journée du Champ-de-Mars, dont la responsabilité fut attribuée aux démocrates, pesa aussi sur les élections.

À Paris, les modérés l’emportèrent. Danton fut battu, et c’est à grand’peine que Brissot fut élu après une dizaine de scrutins qui lui furent défavorables. Pourtant, Paris, qui dans les élections pour la Législative inclina vers les Feuillants, donna la majorité aux Jacobins et même aux Cordeliers dans les élections municipales. Pétion fut élu maire de Paris contre Lafayette, et Danton fut élu substitut du procureur de la Commune. Il y avait incertitude et flottement. Et il semble, qu’on pouvait dire de la Législative ce que Desmoulins disait, le 21 octobre 1792, de la Constitution elle-même : « Placée entre l’état populaire et l’état despotique, comme la roue d’Ixion entre deux pentes rapides, de manière que la moindre inclinaison devait la précipiter d’un côté ou de l’autre. »

La Législative allait-elle renforcer l’autorité royale ? Allait-elle développer au contraire la démocratie ? Tout d’abord, elle parut animée à l’égard de la royauté d’une sorte d’esprit ombrageux, et même, si on peut dire, de susceptibilité provinciale. Les journaux de la Cour raillaient les nouveaux législateurs venus « en galoches et en parapluies ». Ils signifiaient à l’Assemblée nouvelle que l’absence de toute aristocratie la rendait presque ridicule. La Législative eut la faiblesse de s’émouvoir de ces pointes et elle chercha à se donner, comme le disent tous ses orateurs, une « attitude imposante », un « caractère imposant ».

Mais, au lieu de chercher ce « caractère imposant » dans la fermeté de ses lois, dans la vigueur et la suite de ses décrets, elle s’attacha d’abord à des questions d’étiquette assez puériles. Réunie le 1er octobre, elle détruisit, en une de ses premières séances, le cérémonial réglé par la Constituante pour les rapports de l’Assemblée et du roi. Elle décida qu’on ne l’appellerait plus « Votre Majesté », attendu qu’il n’y avait que deux majestés : la majesté du peuple et la majesté de Dieu. Elle décida que le roi ne serait point assis dans un fauteuil doré et plus haut que celui du président, mais dans un fauteuil tout pareil.

Mais, comme le lendemain de ces décrets assez enfantins, il y eut une émotion assez vive dans la bourgeoisie parisienne, comme les anciens députés de la Constituante se scandalisèrent et gémirent, comme les actions à la Bourse baissèrent subitement sous la menace d’un conflit entre la Législative et le Roi, l’Assemblée, assez effarée, revint sur son vote. Les impétueux députés de la Gironde, qui avaient d’abord entraîné la Législative à ces manifestations un peu puériles, durent battre en retraite.

L’Assemblée choisit comme président un modéré, Pastoret, qui reçut le roi avec un discours fleuri où s’épanouissait « Sa Majesté », et qui alla jusqu’à lui dire : « Nous avons besoin d’aimer notre roi. » Tour à tour guindée et attendrie, la Législative ne prenait pas du tout, en ces premiers jours, le caractère « imposant » qu’elle avait recherché. Elle imagina aussi de donner au serment de fidélité que devaient prêter tous les législateurs, un apparat théâtral. Elle décréta qu’une députation irait chercher aux Archives l’exemplaire de la Constitution.

Ce furent les plus âgés des députés qui allèrent chercher le dépôt sacré. Quand ils rentrèrent dans l’Assemblée, elle se leva comme en une manifestation religieuse. C’était l’arche sainte qui passait. Des fervents proposèrent que pendant que la Constitution séjournerait ainsi dans l’Assemblée, aucun député ne fût admis à parler, de même qu’on ne parlait point quand le roi était présent. Devant le Saint-Sacrement de la Révolution le silence convenait.

L’Assemblée n’alla pas jusqu’à cette mysticité un peu ridicule. Mais les

propositions les plus étranges abondèrent : En jurant, les députés devaient

tenir tout le temps la main sur le livre de la Constitution. Interrompre une

seconde le contact eût été supprimer la vertu du serment.

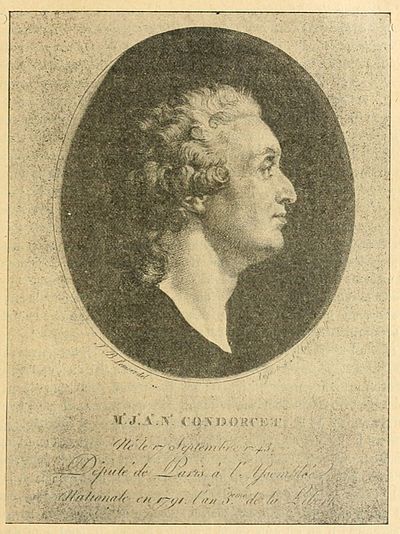

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).

D’autres proposèrent que la formule du serment de fidélité à la Constitution, à la nation, à la loi, au roi, fût écrite en gros caractères sur une enseigne, et que cette enseigne dominât la tribune.

L’Assemblée voulait ainsi se donner je ne sais quoi de solennel, et les modérés essayaient de faire de la Constitution de 1791, si largement monarchique, une sorte de livre sacré.

Mais bientôt des difficultés pressantes et graves obligèrent la Législative à renoncer à ces cérémonies puériles et à faire face au péril. D’abord deux nouvelles sinistres lui parviennent, l’une d’Avignon, l’autre de Saint-Domingue.

À Avignon, un secrétaire de la mairie patriote, Lescuyer, est assassiné dans une église par la populace catholique fanatisée. Les patriotes crièrent vengeance, mais ils commirent la faute de laisser un bandit, Jourdan coupe-tête, prendre la direction. Celui-ci, aidé par des hommes ivres de colère et de sang, consomma les effroyables massacres de la Glacière.

À Saint-Domingue, les mulâtres et les noirs, exaspérés par la politique décevante de la Constituante, venaient de se soulever, et en une nuit, avaient incendié, pillé, massacré.

Mais quelque violents et douloureux que fussent ces événements, ils n’étaient point, pour ainsi dire, au cœur même de la Révolution. La révolte des colonies était lointaine ; le comtat venaissin était à peine annexé de la veille. Ce qui était plus inquiétant, sinon plus triste, c’est que partout la contre-révolution s’agitait, se ranimait à l’espérance. C’est que les émigrés, rassemblés en un petit corps de troupe sur nos frontières, multipliaient les excitations et les défis : c’est qu’en France même les prêtres réfractaires animaient les esprits, et qu’en Vendée notamment, les premiers feux de la guerre civile s’allumaient.

Mais s’il y avait partout des difficultés ou même des périls, la force de la Révolution restait immense, et il aurait suffi à la Législative d’une politique de fermeté et de sang-froid pour assurer le fonctionnement de l’ordre révolutionnaire. Mais c’est précisément le sang-froid qui faisait défaut à cette assemblée inexpérimentée et inconsistante. Tout contribuait à la déconcerter. D’abord, la disparition de la Constituante, de la grande assemblée, qui, si souvent, au 20 juin, au 14 juillet, puis au 21 juin 1792, avait sauvé la Révolution, encourageait les espérances factieuses.

Il semblait aux ennemis de la liberté que l’immense force révolutionnaire, qui les avait vaincus, n’était plus là, et que les destins allaient changer.

L’impuissance de la Constituante elle-même, après Varennes, sa soumission, en quelque sorte superstitieuse, à la royauté provocatrice et traîtresse, avait suggéré l’idée que la monarchie était intangible, qu’elle était la seule force durable et inviolable et qu’on ne risquait rien à se rallier autour d’elle.

Les persécutions, dirigées, à la suite des événements du Champ-de-Mars, contre les patriotes les plus ardents, poursuivis comme Danton jusque dans les assemblées électorales, exaltaient encore la confiance, l’esprit de sarcasme et de provocation des réacteurs.

L’heure semblait venue où la Révolution, lassée et comme effrayée de son propre mouvement, cessait de frapper ses ennemis et se frappait elle-même.

Avec de la prudence et de l’esprit de suite, la Législative aurait permis à l’énergie révolutionnaire de se reformer. Mais la Législative, sans passé, sans prestige, n’avait pas confiance en elle-même : et d’emblée elle crut qu’elle devait crier très fort, prodiguer les gestes de menace, pour se faire craindre. Les orateurs, jeunes, brillants, passionnés, qui abondaient en elle, les Grangeneuve, les Isnard, les Guadet, même Vergniaud, se plaisant à des émotions oratoires, lui communiquaient une ardeur désordonnée, fiévreuse, un peu factice et une sorte de fanatisme superficiel.

Entre les motions éblouissantes des Girondins et les conseils de modération débile et sournoise des Feuillants, l’Assemblée oscillait sans cesse et elle n’avait ni la suite dans la modération, ni la suite dans la vigueur.

Toute l’Assemblée avait je ne sais quoi de superficiel et d’artificiel. Elle ne portait point en elle la forte, saine et droite pensée du peuple, écarté du scrutin par la loi des citoyens passifs. Et d’autre part, la bourgeoisie dirigeante, très déconcertée et divisée au lendemain de Varennes, ne lui avait donné qu’un mandat trouble et incohérent. Elle était donc comme suspendue dans le vide et à la merci des souffles errants, des motions improvisées ou des intrigues savantes. Et la tentation devait venir naturellement aux habiles, à ceux qui se croyaient « des hommes d’État » de mépriser un peu cette Assemblée imprévoyante, et de la conduire par des raisons incomplètes vers des buts qu’on ne lui révélait qu’à demi.

C’est ainsi que soudain, en une séance, en un discours, Brissot fit surgir la question de la guerre. Or, c’était en partie, une question factice et qui masquait des desseins inavoués.

Pour nous, aujourd’hui, il n’y a pas de plus troublant problème. Il peut sans doute paraître puéril de refaire l’histoire après coup et de se demander ce qu’il fût advenu de la Révolution, de la France, de l’Europe, de l’univers, si la France révolutionnaire avait pu éviter la guerre.

Mais d’autre part, cette grande aventure de la guerre a fait tant de mal à notre pays et à la liberté, elle a si violemment déchaîné, dans la France de la philosophie et des droits de l’homme, les instincts brutaux, elle a si bien préparé la banqueroute de la Révolution en césarisme, que nous sommes obligés de nous demander avec angoisse : Cette guerre de la France contre l’Europe était-elle vraiment nécessaire ? Était-elle vraiment commandée par les dispositions des puissances étrangères et par l’état de notre propre pays ? Enfin, pour dire toute notre pensée, il nous répugnerait beaucoup de dégrader ou de méconnaître le patriotisme fervent, l’enthousiasme sacré qui se mêla à la grande aventure guerrière ; mais si à l’origine même de cette aventure héroïque nous démêlons une part d’intrigues, de roueries, de mensonges, c’est notre devoir d’avertir les générations nouvelles.

Je crois pouvoir dire, après avoir bien étudié les documents, que, pour une bonne part, la guerre a été machinée. La Gironde y a conduit la France par tant d’artifices, qu’on n’a pas le droit de dire que la guerre était vraiment inévitable.

C’est le 21 octobre 1791, à propos du débat sur les émigrants, que Brissot monta à la tribune. Avant qu’il eût parlé, il fut salué par les plus vifs applaudissements. Évidemment les initiés savaient quel coup il allait porter, quel horizon « plein d’éclairs » il allait ouvrir ; et avant même que le machiniste fît jouer le décor, ils exaltaient le sentiment de l’Assemblée.

Il commença par déclarer qu’il serait à la fois injuste et inutile de frapper la foule obscure des émigrants : Ce sont les chefs de l’émigration, les fonctionnaires publics ayant déserté leur poste ; ce sont les princes, les frères du roi qui doivent être sommés de rentrer, et s’ils désobéissent, déchus de leurs titres et droits.

Par là Brissot se flatte d’arrêter l’émigration, de frapper à la tête la contre-révolution.

Prétention étrange ! Car les princes français, décidés à la guerre à mort contre la Révolution, méprisaient tous les décrets de déchéance et de confiscation : que leur importaient les décrets des « rebelles » ? Et quant à leurs biens, ils les avaient déjà réalisés en partie, et, vainqueurs, ils les retrouveraient sans peine.

Brissot s’exalte pourtant, comme s’il y avait là une vue audacieuse et un moyen décisif de salut :

« Vous devez vous élever, Messieurs, à la hauteur de la Révolution. Vous devez faire respecter la Constitution par les rebelles, et surtout par leurs chefs, ou elle tombera par le mépris. Le néant est là : il attend ou la noblesse ou la Constitution : choisissez. (Vifs applaudissements.) Ce décret va vous juger. Ils vous croient timides, effrayés par l’idée de frapper sur des individus que la précédente Assemblée a épargnés. Qu’ils apprennent enfin que vous avez le secret de votre force…

« Craindriez-vous d’être imprudents en frappant ce coup ? C’est la prudence même qui vous l’ordonne. Tous vos maux, toutes les calamités qui désolent la France, l’anarchie que sèment sans cesse des mécontents, la disparition de votre numéraire, la continuité des émigrations, tout part du foyer de rébellion établi dans le Brabant, et dirigé par les princes français. Éteignez ce foyer en poursuivant ceux qui le fomentent, en vous attachant opiniâtrement à eux, à eux seuls, et les calamités disparaîtront. »

Quel enfantillage ou quelle manœuvre de prétendre que toute l’agitation contre-révolutionnaire tient au rassemblement de quelques milliers d’émigrés ! Quel enfantillage ou quelle manœuvre de prétendre que, pour arrêter toute cette agitation, il suffira de proférer contre les princes, chefs de l’émigration, des menaces que les législateurs ne pouvaient mettre à exécution !

Mais, soudain, avouant lui-même la futilité de ces mesures, Brissot met la France de la Révolution, non plus en face d’une misérable troupe d’émigrés, mais en face de l’Europe monarchique et féodale :

« Je vous l’ai déjà fait pressentir : toutes vos lois et contre les émigrants et contre les rebelles et contre leurs chefs seraient inutiles, si vous n’y joignez pas une mesure essentielle, seule propre à en assurer le succès, et cette mesure concerne la conduite que vous avez à tenir à l’égard des puissances étrangères qui maintiennent et encouragent ces émigrations et ces révoltes.

« Je vous ai démontré que cette émigration prodigieuse n’avait lieu que parce que vous aviez épargné les chefs de la rébellion, que parce que vous avez toléré le foyer de contre-révolution qu’ils ont établi dans les pays étrangers ; et ce fait n’existe que parce qu’on a négligé ou craint jusqu’à ce jour de prendre des mesures convenables et dignes de la nation française, pour forcer les puissances étrangères, d’abandonner les rebelles. »

« Tout présente ici, Messieurs, cet enchaînement de fraudes et de séductions. Les puissances étrangères trompent les princes, ceux-ci trompent les rebelles, les rebelles trompent les émigrants. Parlons enfin le langage d’hommes libres aux puissances étrangères et ce système de révolte, qui tient à un anneau factice, tombera bien vite ; et non seulement les émigrations cesseront, mais elles reflueront vers la France ; car les malheureux qu’on enlève ainsi à leur patrie désertent dans la ferme persuasion que des armées innombrables vont fondre sur la France et y rétablir la noblesse. Il est temps enfin de faire cesser ces espérances chimériques qui égarent des fanatiques ou des ignorants ; il est temps de montrer à l’univers ce que vous êtes, hommes libres et Français. » (Applaudissements prolongés.)

Hélas ! quelle mystification, et avec quelle facilité l’Assemblée se laisse prendre à des raisonnements aussi dangereux qu’enfantins ! Car s’il est vrai que les puissances étrangères trompent les émigrants, s’il est vrai qu’elles ne sont nullement disposées à mettre à leur service des soldats, la vérité ne tardera pas à éclater à tous les yeux : la déception ramènera bientôt les émigrants, et tout ce prestige s’évanouira sans que la France ait couru le risque d’indisposer les puissances étrangères par des fanfaronnades et des menaces. Si les puissances sont foncièrement pacifiques, pourquoi s’exposer à susciter en elles des sentiments belliqueux ?

Mais soudain, comme s’il avait senti la frivolité de sa thèse, Brissot jette le trouble dans l’esprit de l’Assemblée par la plus détestable exaltation et par les contradictions les plus étranges. Il fait appel au sentiment de la gloire, à l’amour-propre blessé. Il montre le peu de cas que les puissances font de la France révolutionnaire, de sa Constitution nouvelle. Partout, en tous pays, à Naples, en Russie, en Suisse, à Liège, nos ambassadeurs ne trouvent point les égards auxquels ils ont droit. Et Brissot, en un tableau effrayant et sommaire, nous montre un instant toute l’Europe conjurée contre nous :

« Est-il vrai que dans cette fameuse entrevue de Pilnitz, on ait conjuré la ruine de la Constitution française ? Est-il vrai qu’on y ait arrêté cette déclaration devenue publique, par laquelle les princes s’engagent à maintenir le repos de l’Europe et à tourner leurs armes contre la France, si elle ne donne pas satisfaction aux princes allemands ? Est-il vrai que le roi de Prusse, comme Électeur de Brandebourg, ait fait la même déclaration à la Diète de Ratisbonne ? Est-il vrai que l’Impératrice de Russie ait écrit cette lettre à l’Empereur, dans laquelle elle déclare qu’elle se croit obligée, par bien des considérations et pour le repos de l’Europe, à regarder comme sa propre cause la cause du roi des Français ? Est-il vrai qu’elle ait actuellement donné des sommes d’argent considérables aux chefs des rebelles, qu’elle leur ait envoyé, pour se concerter avec eux, un personnage distingué dans ses États ?…

« Est-il vrai que tous les princes aient arrêté de tenir un congrès à Aix-la-Chapelle pour modifier notre Constitution et rétablir la noblesse ? Est-il vrai que cet évident projet de congrès doive s’exécuter, malgré la déclaration faite par le roi qu’il accepte la Constitution ? »

Mais, si tout cela est vrai, il y a une conjuration universelle des souverains de l’Europe contre la France de la Révolution, et la guerre va éclater. Nous savons, nous, que cela n’est point vrai ; que Brissot, dans ces interrogations menaçantes, supprime toutes les nuances, ne tient aucun compte des difficultés sans nombre qui paralysaient les puissances, des réserves qui neutralisaient leurs déclarations. Nous savons déjà, notamment, qu’à Pilnitz l’empereur d’Autriche et le roi de Prusse n’ont pris que des engagements incertains, subordonnés au concours des autres puissances qui, comme l’Angleterre, se dérobent. Mais enfin, si cela est vrai, il n’y a plus en effet à hésiter. Il faut révéler à la France toute l’étendue du péril et sonner dans tout le pays la guerre sainte pour la liberté.

Mais voici que soudain Brissot nous découvre qu’au fond les puissances veulent la paix, ou sont incapables de faire la guerre, et que tout cela n’est que fantasmagorie :

« Considérez, Messieurs, quelles puissances on veut vous faire redouter, et vous verrez si vous ne devez pas déployer toute votre énergie, soit à leur égard, soit à l’égard des rebelles qu’elles favorisent.

« Le peuple anglais aime notre Révolution, si son gouvernement la hait, et pour juger des forces de ce gouvernement, il faut ouvrir le registre des intérêts qu’il paye, entendre les volontaires de Dublin, parcourir les déserts de l’Écosse et suivre le lord Cornwallis à Seringapataam.

« C’est à Tippou, vainqueur ou vaincu, que nous devons la modération du gouvernement anglais ; il ne sera jamais à redouter tant qu’il aura à combattre ou à régir le vaste Hindoustan. Non que je veuille ici déprécier un peuple libre, avec lequel la nature des choses nous commande les liaisons les plus étroites, un peuple appelé à être notre allié, notre frère ; mais je veux, je dois calmer de vaines terreurs.

« Telles sont encore celles qu’inspire l’Autriche-Hongrie. Son chef aime la paix, veut la paix, a besoin de la paix. (Applaudissements.) Ses pertes immenses en hommes et en argent dans la dernière guerre, la modicité de ses revenus, le caractère inquiet et remuant des peuples qu’il commande, les mécontentements du Brabant que les prédications des Vonckistes, que les querelles des États avec le Conseil ne cessent d’allumer, la disposition des troupes qui ont pressenti la liberté, qui ont déjà donné des exemples funestes pour la discipline, encouragées par une condescendance inouïe dans les troupes autrichiennes, tout fait une loi à Léopold de recourir aux négociations et non aux armes.

« Les habitudes, les goûts et l’intérêt y porteront également l’héritier du grand Frédéric, qui ne peut en politique excuser sa coalition avec son ennemi, s’il veut être de bonne foi jusqu’au bout ; car la Révolution française ôte à l’Autriche une partie de son poids dans la balance germanique.

« Quant à cette princesse (Catherine de Russie), dont l’ambition ne connaît point de bornes, tout est uni contre elle : ses trésors épuisés, ses guerres ruineuses, les éléments, les distances. On a peine à subjuguer des esclaves à mille lieues ; on ne triomphe point d’hommes libres à cette distance. » (Applaudissements.)

Mais quoi ! et que veut donc Brissot ? Si malgré leurs manifestations contre-révolutionnaires les puissances ou désirent la paix, ou sont incapables de faire la guerre, si leur démonstration contre la liberté nouvelle de la France est une parade, elles y renonceront d’elles-mêmes quand elles verront que cette parade est vaine, que la France ne s’émeut pas. Il n’y a donc qu’une politique sensée : sauvegarder le sang-froid de la France et pratiquer la Constitution libre, sans souci de l’étranger. Par sa seule durée, la liberté révolutionnaire déjouera les manœuvres de l’étranger, et triomphera de tous ces simulacres d’hostilité.

Mais provoquer les puissances, leur tenir un langage menaçant, et s’exposer ainsi à convertir en résolutions réellement belliqueuses leurs parades grossières ou leurs velléités incertaines, c’est un crime contre la Révolution, livrée ainsi à tous les hasards. Ce crime s’aggrave quand, pour décider la France à ces démarches imprudentes, on exagère à plaisir la faiblesse et les embarras de l’étranger, dont les difficultés intérieures ne dépassaient certainement pas celles de la France elle-même. Et pourtant, après avoir égaré par ces sophismes une assemblée sans information et sans réflexion, Brissot la grise de paroles fanfaronnes :

« La France a le droit de dire aux gouvernements voisins : nous respectons votre pays, mais respectez le nôtre ; ne donnez plus d’asile aux mécontents, ne vous associez plus à leurs projets sanguinaires ; déclarez-nous que vous ne vous y associerez pas ; ou si vous préférez à l’amitié d’une grande nation vos rapports avec quelques brigands, attendez-vous à des vengeances ; la vengeance d’un peuple libre est lente, mais elle frappe sûrement. » (Applaudissements.)

Ô détestable griserie d’ignorance et d’orgueil. Même le Ça ira avait retenti dans le discours de Brissot « ce chant célèbre qui propagera jusque dans les derniers temps l’histoire de la Révolution. » Brissot donna lecture d’un projet de décret qui se terminait ainsi :

« Quant aux puissances étrangères qui favorisent les émigrants et les rebelles, l’Assemblée nationale réserve à cet égard de prendre les mesures convenables, après le rapport du ministre des Affaires étrangères ajourné au 1er novembre. »

C’était menaçant et vague : c’était la nuée perfide portant la guerre dans ses flancs. Quand Brissot descendit de la tribune d’où il avait laissé tomber tant de paroles contradictoires, aveuglantes et funestes, « une grande partie de l’Assemblée et des tribunes applaudit à plusieurs reprises. — Les applaudissements accompagnent M. Brissot jusqu’à sa place, et quelques minutes se passent dans l’agitation. » Ce fut une journée fatale.

Aucun orateur n’osa répondre nettement à Brissot qu’il compromettait témérairement la paix, et que la Révolution ne devait pas se risquer en cette grande aventure sans une connaissance certaine de l’état de l’Europe et sans une nécessité absolue. Les uns déclarèrent modestement et presque humblement qu’ils n’avaient que « quelques étincelles à ajouter aux grands éclairs de Brissot » ; d’autres se bornèrent à dire qu’il avait « transformé tout le champ de la discussion » et à demander un ajournement du débat.

Les journaux démocratiques furent un moment déconcertés. Le journal de Prudhomme, les Révolutions de Paris, qui tout à l’heure, va ouvrir contre la politique de guerre une si belle et si vigoureuse campagne, se tait tout d’abord. C’est à peine s’il mentionne le grand discours de Brissot et il ne le commente pas. Ce silence ou ce quasi-silence sur un discours aussi sensationnel est déjà significatif : c’est un blâme secret, qui n’ose s’exprimer encore. Marat lui-même est embarrassé ; lui, qui bientôt, se déchaînera contre Brissot avec tant de violence, il se réserve ; pourtant, avec sa clairvoyance aiguë, il a bien démêlé les sophismes et les contradictions du discours, mais on dirait qu’il n’ose prendre ouvertement à son compte les critiques qu’il suggère, et sa conclusion est bien vague. Dans son numéro du 25 octobre, il écrit : « Je ne suivrai point M. Brissot dans ses considérations sur nos rapports politiques avec les nations étrangères, que nous devons regarder comme ennemies, d’après les outrages qu’en éprouvent les Français, amis de la liberté.

« Il pense, qu’au lieu de nous attaquer de vive force, elles formeront entre elles, une médiation armée, pour reconnaître la noblesse, et nous donner le gouvernement anglais. Mais à quoi bon, dira peut-être quelque raisonneur, insister si fort sur la nécessité de les faire expliquer incessamment, sans attendre qu’elles nous attaquent à improviste puisque les plus redoutables sont peu faites pour nous intimider, tandis que les autres ne méritent que du mépris ? Et puisque nous n’avons rien à craindre de ces puissances, pourquoi s’inquiéter si fort des émigrants qui réclament leur appui ? Pourquoi les poursuivre à outrance sans distinguer les citoyens effrayés des lâches déserteurs et des traîtres perfides ?

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).

« Ce sont les atteintes cruelles que ces puissances liguées avec les conjurés du dedans et du dehors peuvent porter à la liberté ; et les coups mortels qu’elles s’apprêtent de porter à la patrie, qui doivent enfin nous faire ouvrir les yeux sur les dangers qui nous menacent, et nous faire recourir à des mesures efficaces pour faire rentrer dans nos murs les fugitifs conspirateurs. »

Évidemment, les objections que Marat met dans la bouche du raisonneur, ont frappé Marat lui-même, et devant le discours de Brissot il ressent du malaise. Mais il n’est pas encore décidé à l’offensive.

Ainsi, dès son premier éclat, la politique belliqueuse semblait tout dominer. Et pourtant, jamais les dispositions des puissances ne furent plus incertaines. Jamais il ne parut plus facile, à une politique avisée, de conjurer toute agression et d’empêcher le concert des souverains. J’ai déjà cité la lettre du roi d’Angleterre qui refusait tout concours au roi de Suède et par son ferme propos de neutralité, réduisait à néant la convention de Pilnitz. J’ai cité aussi ce que Fersen écrit des dispositions tout à fait négatives de l’empereur Léopold. Il est certain qu’en octobre, au moment même où Brissot pousse la France à une démarche décisive, le désarroi et l’hésitation sont très grands à la Cour et chez les puissances.

La trahison royale continue. Ni Louis XVI, ni Marie-Antoinette n’acceptent la Révolution et la Constitution. Mais ils sont frappés de terreur, ils ont peur qu’une imprudence des émigrés expose leur liberté et leur vie même aux plus grands périls. Ils s’efforcent à paralyser l’émigration : et ils demandent aux souverains étrangers de former un Congrès. Ce Congrès essaiera d’imposer à la France une constitution nouvelle, plus respectueuse de la monarchie. C’est la trahison, mais la trahison mêlée de peur. Car Louis XVI et Marie-Antoinette craignent que si le Congrès des souverains procède d’emblée par la force, il ne provoque un soulèvement terrible de toute la France. Il faudrait qu’il pût agir par une sorte de pression. Mais cette pression ne sera efficace que si les puissances sont absolument unanimes.

Or, cette unanimité absolue est, à cette date, une chimère. Des puissances se réservent et elles tirent argument de l’acceptation de la Constitution par Louis XVI. Les princes, les émigrés, désavoués par le roi, redoutés par la reine, importuns aux puissances, s’exaspèrent tous les jours, mais d’une rage impuissante.

Le 20 octobre, le jour même où Brissot sonne la première fanfare de guerre, le comte de Fersen écrit au roi de Suède : « Sire, je suis assuré que l’intention de l’empereur est de regarder la sanction du roi de France comme bonne, et de ne rien faire en ce moment, sous prétexte qu’on ne peut pas lui donner un démenti. Mais la seule chose qu’on pourrait obtenir, serait l’annonce immédiate d’un Congrès, la fixation du lieu et la nomination des membres qui devraient le composer. Le prétexte de ce Congrès serait la prise de possession que l’Assemblée a faite d’Avignon. Il faudrait engager le pape à réclamer l’intervention de toutes les puissances de l’Europe contre une telle usurpation. La Cour d’Espagne pourrait indiquer cette démarche à Sa Sainteté. Je doute cependant encore de l’activité que l’empereur mettrait à cette démarche s’il n’y était poussé par les autres Cours. »

Marie-Antoinette écrit le 19 octobre à Fersen : « J’écris à M. de Mercy pour presser le Congrès. Je lui mande vous communiquer ma lettre ; aussi je n’entre pas en détail sur cela avec vous. J’ai vu M. du Montier qui désire fort aussi ce Congrès. Il m’a donné même des idées pour les premières bases, que je trouve raisonnables. Il refuse le ministère et je l’y ai même engagé. C’est un homme à conserver pour un meilleur temps, et il serait perdu. »

Et elle continue sa lettre par des paroles découragées, presque désespérées : elle ne sait si elle redoute davantage les Français du dehors, les émigrés, ou les Français du dedans, les révolutionnaires. « Tout est assez tranquille pour le moment, en apparence, mais cette tranquillité ne tient qu’à un fil et le peuple est toujours comme il était, prêt à faire des horreurs ; on nous dit qu’il est pour nous, je n’en crois rien, au moins pour moi. Je sais le prix qu’il faut mettre à tout cela ; la plupart du temps cela est payé, et il ne nous aime qu’autant que nous faisons ce qu’il veut. Il est impossible d’aller longtemps comme cela ; il n’y a pas plus de sûreté dans Paris qu’auparavant, et peut-être encore moins, car on s’accoutume à nous voir avilis… les Français sont atroces de tous les côtés : il faut bien prendre garde que si ceux d’ici (les révolutionnaires) ont l’avantage et qu’il faille vivre avec eux, ils ne puissent nous rien reprocher ; mais il faut penser aussi, que si ceux du dehors redevenaient maîtres, il faut qu’on puisse ne pas leur déplaire… »

C’est l’extrême frayeur : elle ne sait plus quel est le parti qui l’emportera et elle veut se ménager avec tous. Ce n’est plus la reine superbe et outragée qui calcule des moyens de revanche. C’est la créature humaine aux abois qui ne veut pas périr, et quelle tristesse pour elle de constater le néant de ces applaudissements « populaires », payés par la liste civile !

Le 21 octobre le baron de Taube écrit de Stockholm à Fersen : « Quant aux affaires de France voici ce que les princes disent dans leur lettre à l’impératrice (de Russie) : L’esprit de lenteur qui conduit les cabinets de Vienne et de Madrid, la mauvaise volonté de ce dernier, que nous avons de fortes raisons de croire vendu à nos ennemis ; les intrigues enfin du baron de Breteuil, car il est temps de le nommer à Votre Majesté, qui aime mieux de tout renverser que de voir réussir des projets qu’il n’a pas conçus lui-même, etc., etc. »

Ainsi, colère et déception chez les émigrés, terreur et duplicité chez la reine, indécision et paralysie des puissances : je ne sais quel effort stérile et informe de trahison et de guerre qui n’aboutit pas.

Le 31 octobre, Marie-Antoinette écrit à Fersen : « La lettre de Monsieur (comte de Provence et frère du roi) au baron (de Breteuil) nous a étonnés et révoltés ; mais il faut avoir patience et dans ce moment, pas trop montrer sa colère ; je vais pourtant la copier pour la montrer à ma sœur (Madame Élisabeth sœur de Louis XVI, qui tenait pour les princes). Je suis anxieuse de savoir comment elle la justifiera au milieu de tout ce qui se passe. C’est un enfer que notre intérieur ; il n’y a pas moyen d’y rien dire avec les meilleures intentions du monde. Ma sœur est tellement indiscrète, entourée d’intrigants, et surtout dominée par son frère au dehors, qu’il n’y a pas moyen de se parler, ou il faudrait quereller tout le jour. Je vois que l’ambition des gens qui entourent Monsieur, le perdra entièrement ; il a cru dans le premier moment qu’il était tout, et il aura beau faire, jamais il ne jouera ce rôle ; son frère (Louis XVI), aura toujours la confiance et l’avantage sur lui dans tous les partis, par la constance et l’invariabilité de sa conduite. Il est bien malheureux que Monsieur ne soit pas revenu tout de suite, quand nous avons été arrêtés, il aurait suivi alors toujours la marche qu’il avait annoncée : de ne vouloir jamais nous quitter, et il nous aurait épargné beaucoup de peines et de malheurs, qui vont peut-être résulter des sommations que nous allons être forcés de lui faire pour sa rentrée, à laquelle nous sentons bien, que surtout de cette manière, il ne pourra pas consentir.

« Nous gémissons depuis longtemps du nombre des émigrants ; nous en sentons l’inconvénient tant pour l’intérieur du royaume que pour les princes mêmes. Ce qui est affreux, c’est la manière dont on trompe et a trompé tous ces honnêtes gens, à qui il ne restera bientôt que la ressource de la rage et du désespoir.

« Ceux qui ont eu assez de confiance en nous pour nous consulter, ont été arrêtés, ou au moins s’ils ont cru de leur honneur de partir, nous leur avons dit la vérité. Mais que voulez-vous ? Le ton et la manie est, pour ne pas faire nos volontés, de dire que nous ne sommes pas libres (ce qui est bien vrai) ; mais que par conséquent nous ne pouvons pas dire ce que nous pensons et qu’il faut agir à l’inverse… Comme il est pourtant possible qu’ils fassent dans ce moment-ci, des sottises qui perdraient tout, je crois qu’il faut à tout prix les arrêter (les princes) ; et comme j’espère, d’après ce que vos papiers annoncent et la lettre de M. de Mercy, que le Congrès pourra avoir lieu, je crois qu’il faudrait leur envoyer d’ici quelqu’un de sûr qui pût leur montrer le danger et l’extravagance de leur projet : leur montrer en même temps notre véritable position et nos désirs, en leur prouvant que la seule marche à suivre pour nous, est, dans ce moment-ci, de gagner ici la confiance du peuple, que cela est nécessaire, utile même, pour tout projet quelconque ; qu’il faut que pour cela tout marche ensemble et que les puissances ne pouvant pas venir au secours de la France avec de grandes forces pendant l’hiver, il n’y a qu’un Congrès qui puisse rallier et réunir les moyens possibles pour le printemps.

«…L’Espagne avait encore une autre idée : mais que je crois détestable : c’est de laisser entrer les princes avec tous les Français, soutenus seulement par le roi de Suède comme notre allié, et déclarer par un manifeste qu’ils ne viennent pas faire la guerre, mais pour rallier tous les Français à leur parti et se déclarer protecteurs de la vraie liberté française.

« Les grandes puissances fourniraient tout l’argent nécessaire pour cette opération et resteraient, elles, au dehors, avec un nombre de troupes assez considérable, pour en imposer, mais ne rien faire, pour qu’on ne puisse prendre prétexte d’une invasion et crainte de démembrement. Mais tout cela n’est pas praticable comme cela, et je crois que si l’empereur se dépêche d’annoncer le Congrès, c’est la seule manière convenable et utile de finir tout ceci. Je n’entends point pourquoi vous désirez qu’on relève de suite les ministres et ambassadeurs (accrédités à Paris par les puissances), il me semble que ce Congrès étant censé, au moins dans le premier moment, d’être réuni tant pour les affaires qui intéressent toutes les puissances de l’Europe que pour celles de la France, il n’y a pas de raison à cette prompte retraite, et puis est-on sûr que toutes les puissances en agiront de même et croit-on que l’Angleterre, la Hollande, conduite par elle, et la Prusse même, pour déjouer les autres, ne laisseront pas peut-être leurs ministres ? Alors, il y aurait une désunion dans les opinions de l’Europe qui ne pourrait que nuire à nos affaires. Je peux me tromper ; mais je crois qu’il n’y a qu’un grand accord, au moins en apparence, qui puisse en imposer ici. »

Il est visible qu’il n’y avait point péril immédiat pour la Révolution, qu’elle avait le temps de s’organiser, de se fortifier à l’intérieur, de déjouer les intrigues et les trahisons et peut-être de s’imposer à l’Europe et aux rois par le prestige de sa force, sans se jeter au hasard des guerres.

Quelle imprudence à Brissot et à ses amis, d’animer et de coaliser par leurs défis, par leurs sommations, des souverains aussi incertains et aussi divisés !

Le 4 novembre encore, Fersen écrit de Bruxelles au roi de Suède : « Tout me confirme dans l’opinion que l’intention du cabinet de Vienne est de ne rien faire. Déjà il a, par ses discours, forcé le roi à sanctionner, mis les puissances du Nord, dont il craint l’entente, dans l’impossibilité d’agir. L’empereur vient de recevoir l’ambassadeur de France et les nouvelles lettres de créance qu’il lui a présentées ; il témoigne hautement, à Vienne, le contentement sur la sanction du roi de France, et après m’avoir dit que le seul moyen de venir au secours du roi serait une acceptation de la Constitution, sans y faire aucun changement, il présente cette même acceptation comme une raison pour ne pas s’en mêler. Je sais, en outre, que les arrangements qui avaient été pris pour la marche des troupes viennent d’être annulés, et le comte de Mercy s’explique froidement sur la convocation d’un Congrès. »

« Le prince de Kaunitz n’aime pas la France et verra avec plaisir l’abaissement de cette puissance. L’empereur est faible et se laisse mener par ses ministres, il est d’ailleurs personnellement anglais. L’empressement du roi de Prusse à soutenir le roi les effraye ; ils y voient le projet qu’il a sans doute de s’allier avec la France ; le leur est sans doute de se lier avec l’Angleterre, et quelques passages d’une conversation que le comte de Mercy a eue avec quelqu’un et dont j’ai eu le détail me confirment dans cette opinion. » Et ce qui ajoute au désarroi, c’est que la Cour de Russie blâme hautement comme une faiblesse, comme une désertion de la cause des souverains, l’acceptation même simulée de la Constitution par Louis XVI : c’est donc exactement le contraire de la tactique recommandée par l’empereur Léopold.

Le baron de Steding, ambassadeur de Suède à Saint-Pétersbourg, écrit au comte de Fersen le 25 octobre (5 novembre) : « Tout ce qui se fait aux Tuileries depuis un mois déroute tout le monde. Les Cours mal intentionnées et indécises en prennent occasion pour excuser leur inaction. Les ennemis de la monarchie applaudissent et les bons sujets du roi sont consternés.

« J’imagine quelquefois que l’intention de la reine est de s’attacher le peuple pour relever l’autorité royale par les mêmes mains qui l’ont détruite… Ce que je vous écris n’est pas uniquement mon sentiment à moi, c’est celui de S. M. l’impératrice (Catherine de Russie) qui a une bonne tête et le jugement très juste. »

Le comte Esterhazy écrit à Fersen de Saint-Pétersbourg le 28 octobre (6 novembre) :

« Nous ne nous étions pas trompés sur le ministère de l’empereur (Léopold). Il a fait du pis qu’il a pu pour nos affaires, et on a mandé ici même, du 15 octobre que le marquis de Noailles (ambassadeur constitutionnel de la France) avait déjà jour pour ses audiences. La conduite de cette Cour-ci (de Russie) est un peu différente. Elle parle hautement, mais n’agit pas encore, et la saison est un bon prétexte puisqu’on a tant retardé. La Suède professe les mêmes sentiments, mais peut-être un désir plus vif d’agir, mais pour que le succès soit sûr, les deux Cours désirent avec ardeur que l’union s’établisse entre les Tuileries et les princes…

« Expliquez-nous le peut-être du roi (Louis XVI). S’il est de bonne foi (en acceptant la Constitution), il se voue à l’avilissement aux yeux de son siècle et de la postérité, et s’il trompe, il en fait trop pour pouvoir être justifié par la nécessité ou par le danger. Je voudrais du moins qu’il prouvât, par une apparence de résistance, qu’il est forcé de tenter les démarches humiliantes que l’on exige de lui. Cela donnerait des armes à ceux qui veulent le servir, même malgré lui, et n’autoriserait pas l’inaction des faibles qui ne demandent qu’un prétexte.

« Je conviens que les bases de la présente Constitution sont si fausses qu’elle ne peut pas aller, mais tant qu’une force majeure ne dictera pas des lois sans égard à tout ce qui a été fait, on en gardera un peu, on détruira une partie, on en changera une autre, et de cet état inerte et incertain il résultera des désordres d’un autre genre qui produiront toujours l’anarchie et les maux qui en sont la conséquence.

« Vous, mon ami, dont, ainsi que moi, le seul désir est le bien de la famille royale, employez tous vos moyens pour prouver que sans accord on ne peut rien faire que du mal. Avant de savoir qui gouvernera la France, mettons la France en état d’être gouvernée ; et attendons, pour discuter à qui sera le ministère, qu’il y ait un roi. Tout retardement à cet égard est un mal si grand que pour peu qu’il se prolonge il sera sans remède. Est-il vrai que l’archiduchesse dit hautement que l’empereur ne donnera ni hommes ni argent et, puisque le roi est content de la Constitution, qu’on serait fou de courir des risques pour la changer ? Gare à elle ! En établissant ce principe-là, elle pourra bien se faire chasser encore une fois des Pays-Bas et croyez que la contagion gagnera vite partout où les souverains n’auront pas assez de caractère pour couper dans le vif dès que la gangrène les gagnera. »

Ainsi, tandis que l’empereur d’Autriche ne se décide nullement et cherche toute sorte de raisons pour ne pas intervenir en France, tandis que l’Angleterre proclame sa neutralité absolue, les Cours du Nord, Suède et Russie, parlent assez haut mais agissent peu, et surtout, mettent pour condition à leur action un changement impossible dans le système de Louis XVI. Elles lui demandent de préparer le rétablissement de l’absolutisme qui lui apparaît à lui-même impraticable. Elles lui demandent enfin, de se découvrir aux yeux des Français et de marquer si bien que son acceptation de la Constitution est forcée, qu’aucun Français ne pourra un instant avoir confiance en lui. C’est dans ce sens que le roi de Suède écrit à Fersen le 11 novembre : « La conduite équivoque de ce prince (l’empereur d’Autriche) et ses tergiversations continuelles nous présageaient le parti qu’il avait pris depuis longtemps, et tout ce qu’il faisait n’était que pour empêcher les autres puissances d’agir, en leur faisant perdre du temps ; mais il est vrai que la conduite honteuse du roi de France a favorisé merveilleusement ses projets, et, quoique nous devions nous attendre à des démarches faibles, la conduite de la Cour de France a sûrement passé en lâcheté et en ignominie tout ce qu’on pouvait en présumer et que le passé pouvait indiquer ; mais ce qui est bien plus fâcheux, c’est qu’après avoir autant dégradé sa dignité il travaille encore à mettre des entraves aux efforts que ses frères et les puissances qui s’intéressent au sort de ce prince et au bien de la France peuvent faire pour le secourir ; et si la reine préfère la sujétion et le danger où elle vit à la dépendance des princes ses frères (ses beaux-frères) qu’elle paraît plus redouter, quoique bien à tort, je dois vous dire que l’impératrice (de Russie) est très mécontente de cette conduite. »

Et le roi de Suède va jusqu’à traiter Marie-Antoinette en suspecte qui doit donner par écrit des gages de sa haine contre la Révolution : « Vous devez donc fortement représenter à la reine, la nécessité pour elle de donner des assurances par écrit qui prouvent la violence qu’on lui fait et a faite depuis qu’elle a reparu sous une apparente liberté, pour que cet écrit soit une arme contre les prétextes dont se servira l’empereur et forcer ce prince à prendre seulement sur lui la honte de sa conduite qu’il tâche maintenant de rejeter sur la sienne. »

Ainsi, parmi les ennemis de la Révolution, discordance, méfiance, paralysie. Et cette impuissance devient si aiguë que le 26 novembre 1791, Fersen, dans un mémoire à Marie-Antoinette où il résume tout l’état des choses lui demande formellement de ne plus compter sur l’empereur d’Autriche et de se passer de son concours : « s’il est vrai, comme je le crois, que vous ne puissiez plus compter sur l’empereur, il faut absolument tourner vos espérances d’un autre côté, et ce côté ne peut être que le Nord et l’Espagne, qui doit décider la Prusse et entraîner l’empereur. »

Mais ce plan est puéril. Que serait un Congrès des souverains se proposant de rétablir l’autorité de Louis XVI et où le frère de Marie-Antoinette, l’empereur d’Autriche, ne viendrait pas ou ne viendrait que par force ? D’ailleurs, Fersen lui-même ne pouvait penser que le roi de Prusse commît l’imprudence de s’engager dans une politique qui pouvait mener à la guerre sans y engager en même temps l’empereur d’Autriche. Dans le mémoire du 29 novembre il écrit : « On me mande de Berlin : « L’impératrice de Russie a écrit au roi de Prusse pour l’inviter de la manière la plus pressante d’entrer avec elle dans des mesures rigoureuses, pour faire rendre au roi de France sa liberté et les prérogatives de son trône. S. M. Prussienne a répondu qu’elle était prête et qu’elle persistait dans les sentiments déclarés à Pilnitz, pourvu que toutes les autres puissances, mais surtout l’empereur, voulussent coopérer au même but. On a fait dire également aux princes qu’ils n’ont qu’à se régler ici strictement d’après ce que fera la Cour de Vienne et que si celle-ci reste inactive le roi de Prusse ne fera rien de son côté. »

Il n’y a donc que l’impératrice de Russie qui semble décidée. Et elle joue trop visiblement un jeu égoïste. Elle sait bien que, à raison même de la distance, elle ne sera tenue d’engager contre la France révolutionnaire qu’une part infime de ses forces ; nul ne put prévoir alors le formidable duel de Napoléon et de la Russie. Catherine, précipitera donc toute l’Europe dans une guerre contre la France ; cette guerre sera d’autant plus violente, d’autant plus longue, elle absorbera d’autant plus les forces de l’Autriche et de la Prusse que l’on prétendra imposer à la France de la Révolution un régime plus despotique et des conditions plus dures. Et pendant ce temps, l’influence de la Russie sera souveraine en Pologne, en Turquie, sur les rives du Danube. La seule puissance qui parle haut cherche donc à pousser les autres dans un piège, et son empressement même ajoute à la méfiance et à l’incertitude générale.

Louis XVI et Marie-Antoinette ne se laissent pas entraîner, malgré tout, vers la politique des émigrés. Et ils s’obstinent à espérer de l’Empereur la réunion d’un Congrès. Le 19 octobre, Marie-Antoinette écrit au comte de Mercy-Argenteau : « Je vous ai mandé mon idée sur un Congrès. Tous les jours cette mesure devient plus pressante ; les frères du Roi sont eux-mêmes dans une position, par le nombre des personnes qui les ont rejoints, à n’être plus maîtres de contenir ceux qu’ils voudraient, et peut-être seront-ils forcés de marcher sous peu. Jugez de l’horreur de leur position et de la nôtre. D’un côté nous sommes obligés de marcher contre eux, et cela ne se peut pas autrement, et de l’autre, nous serons encore soupçonnés ici, d’être de mauvaise foi et d’accord avec eux…

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).

« On ne peut voir sans frémir les suites d’un tel événement et à quoi nous serions exposés ici. Il faut donc à tout prix le prévenir, et ce n’est que l’Empereur qui le puisse, en commençant le Congrès, en indiquant de suite le lieu et quelques-uns des membres qui le composeront. »

On pourrait croire par un billet de Mercy à Marie-Antoinette, du 26 octobre, que l’Empereur se rallie en effet à l’idée d’un Congrès : « On avait réglé d’avance tout ce qu’indique la note du 19 sur l’utilité d’un Congrès, il est plus que probable que les puissances s’y rallieront. On y est très décidé à Vienne, où cette même note du 19 sera envoyée sans retard. Les princes se plaignent maintenant de l’Empereur et lui attribuent tous les délais et obstacles à leurs projets. Le monarque est très dégoûté de pareils procédés ; il emploie tous les moyens qui sont en son pouvoir pour arrêter les projets actifs des princes. »

Mais dès le 21 novembre, Mercy-Argenteau apprend à Marie-Antoinette qu’elle ne doit pas compter sur le Congrès. L’Empereur estime que le Roi doit faire l’essai de la Constitution. Il doit tout au moins tenter de ramener à lui les esprits et c’est seulement « s’il arrivait le contraire » de ce qu’on peut se promettre de cette politique, que les puissances interviendraient. « Partant de ce plan, on croit un Congrès inutile, même impossible. On ne peut traiter avec les usurpateurs de l’autorité souveraine ; le roi ne peut se charger de leur mandat, et s’il s’en chargeait, que pourrait-on lui demander qui ne fût en contraste avec les engagements qu’il vient de prendre puisque tout ce qui serait demandé ne pourrait l’être qu’au nom et pour le roi ? ce monarque se chargeant de traiter, aurait à soutenir le pour et le contre. Si, sur un refus on se détermine à faire la guerre, à qui la fera-t-on ? puisqu’après l’acceptation on ne peut plus séparer le roi de l’Assemblée nationale. »

L’empereur d’Autriche ne se borne donc pas à refuser toute intervention diplomatique comme toute intervention armée, il essaie de persuader à Louis XVI et à Marie-Antoinette que liés par leur acceptation de la Constitution ils sont condamnés à l’incohérence et à l’impuissance s’ils n’agissent pas dans le sens de la Constitution.

Louis XVI insiste encore par un mémoire du 25 novembre à l’adresse du baron de Breteuil : « Toute la politique doit se réduire à écarter les idées d’invasion que les émigrés pourraient tenter par eux-mêmes : ce serait le malheur de la France si les émigrés étaient en première ligne, et s’ils n’avaient des secours que de quelques puissances.

« Qui dit que d’autres, comme l’Angleterre, ne fourniraient pas au moins en secret des secours à l’autre parti, et ne tireraient pas avantage de la fâcheuse situation de la France se déchirant elle-même ?

« Il faut persuader aux émigrés qu’il ne feront rien de bien d’ici au printemps ; que leur intérêt ainsi que le nôtre demande qu’ils cessent de donner des inquiétudes. On sent bien que s’ils se croyaient abandonnés, ils se porteraient à des excès qu’il faut éviter ; il faut porter l’espérance des uns au printemps et pourvoir aux besoins des autres. Un Congrès atteindrait le but désiré, il pourrait contenir les émigrés et effrayer les factieux.

« Les puissances conviendraient ensemble du langage à tenir à tous les partis. Une démarche combinée entre elles ne peut qu’en imposer sans nuire aux intérêts du roi ; outre leurs intérêts particuliers, il se trouvera peut-être des occasions où ces interventions seraient nécessaires : si, par exemple, on voulait établir la république sur les débris de la monarchie. Il n’est pas possible non plus qu’elles voient sans inquiétude, Monsieur et Monsieur le comte d’Artois ne revenant pas, le duc d’Orléans le plus près du trône ; que de sujets de réflexions !

« Le langage ferme et uniforme de toutes les puissances de l’Europe, appuyées d’une armée formidable, aurait les conséquences les plus heureuses ; il tempérerait l’ardeur des émigrés, dont le rôle ne serait plus que secondaire. Les factieux seraient déconcertés et le courage renaîtrait parmi les bons citoyens amis de l’ordre et de la monarchie. Ces idées sont pour l’avenir et pour le présent… Le roi ne peut ni ne doit par lui-même revenir sur ce qui a été fait ; il faut que la majorité de la nation le désire ou qu’il y soit forcé par les circonstances, et dans ce cas il faut qu’il acquière confiance et popularité en agissant dans le sens de la Constitution ; en la faisant exécuter littéralement, on en connaîtra plus tôt les vices, surtout en écartant les inquiétudes que donnent les émigrés. S’ils font une irruption sans des forces majeures, ils perdront la France et le roi. »

Mais même cette combinaison d’un Congrès européen, sur laquelle le maître fourbe comptait pour arracher à la France, sans péril pour lui-même, la Constitution libre à laquelle il avait juré fidélité, échappait décidément au roi et s’effondrait. Le 30 novembre Mercy renouvelle avec une sorte d’impatience et d’irritation, le refus de l’Empereur. Il écrit à Marie-Antoinette. « On a rendu compte des raisons qui s’opposent à un Congrès, — bien d’autres considérations politiques rendaient ce Congrès plus nuisible qu’utile à la France, et on en a des indices plus que vraisemblables. Il s’est formé un plan par lequel on voudrait conduire l’Empereur à se charger de tous les hasards, de tous les risques réels, tandis que l’on se tiendrait à couvert des uns et des autres. »

Entre le baron de Breteuil et le comte de Mercy avait eu lieu une explication très vive que raconte Fersen dans le mémoire du 26 novembre ;

« Le refus que fait l’Empereur du Congrès est une nouvelle preuve combien peu vous pouvez compter sur ses secours et combien il est intéressant que vous vous adressiez ailleurs. Le baron a eu à ce sujet une conversation très vive avec M. de Mercy, et il lui a exprimé toute sa sensibilité sur le peu d’intérêt que l’Empereur prenait à votre situation, et où il lui a articulé qu’il prévoyait que l’impératrice de Russie aurait le plaisir d’avoir fait ce que l’Empereur n’avait pas voulu tenter ; que ce serait à elle et au roi de Suède que le Roi aurait des obligations qu’il lui aurait été plus doux d’avoir à l’Empereur ; que dans ce cas l’Empereur devait au moins le dispenser de la reconnaissance et ne pas être étonné de celle qu’il témoignerait à ceux qui lui auraient rendu un aussi grand service. M. de Mercy s’est fort mal défendu ; il a allégué qu’un Congrès ne serait d’aucune utilité et qu’il n’aurait rien d’imposant, que faute d’objets à traiter il resterait inactif…, etc. » Faute d’objets à traiter : l’Empereur d’Autriche s’interdisait donc de peser sur la politique intérieure de la France.

Donc dans l’automne de 1791, dans les deux premiers mois de la Législative, en octobre et novembre, deux grands faits sont certains : le premier c’est que la trahison du roi continue. Elle est plus prudente, et comme resserrée par la peur. Elle est aussi coupable.

Le roi veut détourner de lui les entreprises compromettantes des émigrés, mais il persiste, en fait, à appeler l’invasion des étrangers, car ce Congrès, « appuyé d’armées formidables », est le prélude de l’invasion : si la France, en effet, n’accepte pas la Constitution plus qu’à demi-despotique que le Congrès lui proposera, c’est par la force des armes que celui-ci tentera de l’imposer. Donc le roi trahit toujours, quoique d’une main tremblante. Voilà le premier fait incontestable ; et le second, c’est l’hésitation de l’Europe monarchique ou son impuissance à intervenir.

Ces deux faits auraient dû commander toute la politique de la Législative. Elle devait surveiller étroitement les menées du roi, lui imposer des ministres patriotes, amis de la Révolution, se tenir prête à soulever contre lui l’opinion et le peuple, le jour où une démarche coupable aurait révélé sa trahison secrète et s’appliquer avec un soin infini à ne pas provoquer l’Europe, à éviter toutes les chances de guerre.

Tout au contraire, sous l’impulsion de Brissot, la Législative, dans cette période d’octobre 1791 à avril 1792, ménage le roi qui trahissait et provoque l’étranger qui ne voulait point attaquer. Comment expliquer cet immense et funeste malentendu ? Je sais bien que Brissot était un esprit remuant et brouillon. Il avait une haute idée de lui-même, un souci constant de sa personnalité. Il raconte dans ses mémoires qu’enfant, quand il lisait des nouvelles sur les jeux et l’éducation du fils du roi, il se disait à lui-même : « Pourquoi lui, et pourquoi pas moi ? « Il avait fait beaucoup de lectures superficielles et hâtives et il se croyait en état de parler de tout. Il avait séjourné à Londres : il connaissait l’étranger un peu mieux que ses collègues de la Législative et de la presse révolutionnaire, et il affectait de parler toujours des États-Unis, de l’Angleterre, des affaires du monde. Quelle gloire si, par lui, la Révolution emplissait l’horizon universel ! Il rêvait un vaste embrasement de liberté dont la France aurait été le foyer, et sans calculer les périls et les forces il méditait des coups de théâtre. La Constituante s’était enfermée étroitement dans la politique intérieure : elle avait répudié tout esprit de conquête, toute propagande systématique au dehors : elle avait même résisté longtemps à accepter la libre adhésion du Comtat Venaissin pour ne pas éveiller la défiance de l’étranger. Aux hommes nouveaux la politique intérieure ne semblait offrir ni des émotions fortes, ni des promesses de gloire. La Constitution était fixée ou le semblait, et si incomplète, si imparfaite qu’elle fût aux yeux des démocrates, ils ne pouvaient la renouveler par un coup d’éclat. Il ne leur restait donc au dedans que la tâche ingrate d’éteindre l’insurrection cléricale, d’assurer les finances, de veiller au fonctionnement d’un mécanisme que d’autres avaient construit. Dans cette besogne nécessaire et admirable mais modeste, l’impatience vaniteuse et affairée de Brissot était mal à l’aise. Aussi se tournait-il vers le dehors, vers le monde. Là, des complications infinies pouvaient donner aux habiles, aux « hommes d’État », matière d’action, matière de renommée. Mais comment jeter la France dans la vaste mêlée du monde ? Comment lier le mouvement révolutionnaire si nettement clos jusque-là, au mouvement universel ?

Brissot ne voulait pas attendre que l’exemple de la France libre et heureuse agît tout naturellement sur les autres peuples. Il voulait échauffer les événements. Et il agrandit soudain cette pauvre petite question des émigrés, pour ouvrir tout à coup devant la France je ne sais quelle perspective troublante et enivrante d’action infinie. Par cette pauvre lucarne soudain élargie, Brissot commence à jeter au monde un regard de défi.

Mais comment une grande partie de l’Assemblée et de l’opinion le suit-elle ? Comment la France, qui semblait si résolument pacifique sous la Constituante, prend-elle une attitude belliqueuse ? Elle parle encore de paix : mais il est visible qu’elle ne désire pas passionnément éviter la guerre, qu’elle n’en prévoit pas tous les périls et qu’au fond de son âme je ne sais quoi d’inquiet, d’ardent et d’aventureux l’appelle. Est-ce que l’Assemblée ne connaissait pas la situation exacte ? Est-ce qu’elle s’exagérait le parti-pris de guerre des souverains étrangers ? Mais nous avons vu que même dans le discours si contradictoire et si dangereux de Brissot il reconnaissait que l’Europe voulait la paix.

Et nous verrons bientôt, par les paroles mêmes de ceux qui après Brissot poussèrent à la guerre, notamment par les paroles de Rühl et de Daverhoult qu’ils connaissaient exactement l’état des choses et la pensée des puissances. Les Girondins, d’autre part, pouvaient-ils avoir une absolue confiance dans le roi ? pouvaient-ils avoir oublié la fuite de Varennes et la violation de tant de serments ? D’où vient donc, à ce moment, cette subite étourderie guerrière de la Révolution ? D’où vient cette imprudence provocatrice à l’égard de l’étranger, et cette apparente confiance au roi ?

Une sorte d’énervement semblait gagner les esprits. La résistance des nobles, des prêtres se prolongeait au delà du terme prévu, et les jeunes orateurs de la Législative témoignaient leur colère en paroles véhémentes, qui ôtaient aux esprits le sang-froid ; ils portaient peu à peu dans les questions étrangères, où tant de prudence eût été nécessaire à ce moment, les mêmes habitudes de déclamation passionnée. Isnard s’écriait le 31 octobre, à propos des émigrés :

« Quoique nous ayons détruit la noblesse et les députés, ces vains fantômes épouvantent encore les âmes pusillanimes. Je vous dirai qu’il est temps que ce grand niveau de l’égalité que l’on a placé sur la France libre, prenne enfin son aplomb. Je vous demanderai si c’est en laissant quelques têtes au-dessus des lois que vous persuaderez aux citoyens que vous les avez rendus égaux ; si c’est en pardonnant à tous ceux qui veulent nous enchaîner de nouveau que nous prétendons continuer de vivre libres ; je vous dirai à vous, législateurs, que la foule des citoyens français qui se voit, chaque jour, punie pour avoir commis les moindres fautes, demande enfin à voir expier les grands crimes ; je vous dirai que ce n’est que quand vous aurez fait exécuter cette mesure que l’on croira à l’égalité et que l’anarchie se dissipera. Car ne vous y trompez pas : c’est la longue impunité des criminels qui a fait le peuple bourreau. (Applaudissements.) Oui, la colère du peuple comme celle de Dieu n’est trop souvent que le supplément terrible du silence des lois. (Vifs applaudissements.) Je vous dirai : Si nous voulons vivre libres, il faut que la loi, la loi seule nous gouverne, que sa voix foudroyante retentisse dans le palais du grand comme dans la chaumière du pauvre, et qu’aussi inexorable que la mort, lorsqu’elle tombe sur sa proie, elle ne distingue ni les rangs, ni les titres. »

Paroles enflammées où Marat reconnaissait avec joie son propre langage : discours « rayonnant de sagesse et brûlant de civisme », dit-il du discours d’Isnard.

Mais aussitôt, c’est du même ton échauffé qu’il parle de l’Europe : « Un orateur vous a dit que l’indulgence est le devoir de la force, que la Russie et la Suède désarment, que l’Angleterre pardonne à notre gloire, que Léopold a devant lui la postérité ; et moi, je crains, Messieurs, je crains qu’un volcan de conspirations ne soit près d’éclater et qu’on ne cherche à nous endormir dans une sécurité funeste. Et moi, je vous dirai que le despotisme et l’aristocratie n’ont ni mort ni sommeil ; et que si la nation s’endormait un instant, elle se réveillerait enchaînée. » (Applaudissements.)

Ce fut un malheur immense pour la Législative et pour le pays qu’il ne se soit trouvé à cette heure, à la Législative même, aucun homme d’un grand sens révolutionnaire qui, tout en animant l’ardeur sacrée de la nation pour la liberté, la mit en garde contre tous les entraînements belliqueux. Ah ! si Mirabeau avait vécu, et vécu libre de toute attache secrète avec la Cour, c’est son génie à la fois révolutionnaire et lucide, véhément et sage qui aurait peut-être sauvé la liberté et la patrie.

Mais, ni les prétentions inquiètes de Brissot, ni les entraînements oratoires et la rhétorique guerrière d’Isnard ne suffisent à expliquer ce grand fait si étrange : Comment, dans l’automne de 1791, la Révolution se découvre-t-elle subitement une âme guerrière ? Voici je crois, l’explication décisive. Il y avait dans les consciences révolutionnaires à la fin de 1791 et en 1792, un immense malaise, un commencement de doute, et la guerre apparaissait obscurément comme un moyen détourné de trancher des problèmes que directement la Révolution ne pouvait résoudre. Elle se débattait dans une difficulté terrible.

Son point d’appui était la Constitution : en la brisant, elle craignait de tout livrer aux ennemis de la liberté. Mais, cette Constitution donnait au roi de tels pouvoirs par la liste civile, par le choix des ministres, par le veto suspensif étendu à deux législatures, que le roi, s’il était de mauvaise foi, pouvait légalement, constitutionnellement, fausser la Révolution, la remettre désarmée à l’ennemi. Or le roi, pouvait-on vraiment avoir confiance en lui ? On l’avait mis hors de cause après Varennes et il avait accepté la Constitution : il semblait même, extérieurement, s’y conformer ; mais que de raisons de douter de lui ! Ne pouvait-il négocier secrètement avec l’étranger ? Quelle garantie avait la nation ? Et, devant la figure énigmatique, devant l’âme incertaine et si souvent traîtresse du roi, la nation révolutionnaire avait un malaise. Qui déchiffrerait cette énigme ? Quel feu éprouverait ce métal équivoque et mêlé ? Ah ! s’il y avait une grande guerre, si le roi était obligé de marcher contre les souverains étrangers armés en apparence pour sa cause, il serait bien obligé de se découvrir, de se révéler enfin ! ou il mènerait loyalement la guerre, et la Révolution, sûre de lui, serait enfin débarrassée du soupçon qui la hantait et l’énervait, ou il trahirait, et cette trahison du roi envers la nation donnerait à la nation la force d’exécuter le roi. Qu’on se figure l’état d’un peuple qui se demande tout bas chaque jour ce que fait son chef, s’il est fidèle ou félon, ou s’il ne combine pas en des proportions inconnues et variables, fidélité et félonie.

Il y a là pour lui une énigme à la fois menaçante et irritante, une de ces obsessions maladives dont il faut se débarrasser à tout prix. Mais quoi ? Ne vaut-il pas mieux faire appel à l’énergie révolutionnaire du peuple et jeter bas le roi suspect que de demander à une guerre peut-être funeste je ne sais quelle épreuve de l’équivoque loyauté du roi ? Oui, mais à la fin de 1791, les révolutionnaires démocrates ne croyaient plus au ressort révolutionnaire du peuple. Et à vrai dire, la Révolution elle-même l’avait si souvent comprimé, elle avait si souvent contrarié les mouvements populaires en leurs efforts décisifs qui semblait naturel de ne plus compter sur un élan tant de fois refoulé.

Le peuple au 17 juillet avait pétitionné pour la République ; la Révolution même avait noyé sa pétition dans le sang. Le peuple se taisait maintenant, et sans doute nulle autre brûlure que celle des guerres extérieures ne pourrait l’arracher à son engourdissement. Ainsi ce n’est pas, comme l’ont répété tant d’historiens, l’enthousiasme débordant de la liberté qui a suscité la guerre.

Ce n’est pas de l’exaltation révolutionnaire, c’est au contraire d’une défaillance de la Révolution qu’elle est sortie. Les témoignages abondent sur cet affaissement, sur ce découragement des démocrates, des révolutionnaires dans la période même où flambaient les discours guerriers. Marat a, à cette époque, une crise de désespoir.

Dans le numéro du 21 septembre, il proclame que la Révolution est perdue, et il trace un tableau admirable des forces conservatrices qui se sont développées en elle et qui semblent la maîtriser. « Nous avions conquis la liberté par la plus étonnante des révolutions, mais à peine en avons-nous joui un jour, nous l’avons laissé perdre par notre stupidité, par notre lâcheté et nous en sommes plus loin aujourd’hui qu’avant la prise de la Bastille. On veut que nous ayons des lois qui établissent nos droits ; j’ai démontré cent fois que ces lois sont dérisoires ; mais quand elles ne seraient pas oppressives elles-mêmes, ceux qui sont chargés de leur exécution sont les plus implacables ennemis de la patrie ; ils les font taire ou parler à leur gré ; tour à tour ils les interprètent en faveur des ennemis et contre les amis de la liberté, et toujours les défenseurs des droits du peuple sont immolés avec le glaive de la justice. »

« Ceux qui font honneur de la Révolution à notre courage attribuent la perte de la Révolution à notre défaut actuel d’énergie ; ils se plaignent de ce qu’elle a toujours été en s’affaiblissant et ils disent qu’il nous en reste à peine aujourd’hui quelque étincelle. Mais, nous sommes exactement aujourd’hui ce que nous étions il y a trois ans : c’est une poignée d’infortunés qui ont fait tomber les murs de la Bastille ! qu’on les mette à l’œuvre, ils se montreront comme le premier jour ; ils ne demanderont pas mieux que de combattre contre leurs tyrans ; mais alors ils étaient libres d’agir, et maintenant ils sont enchaînés. »

« Quand on suit d’un œil attentif la chaîne des événements qui préparèrent et amenèrent la suite du 14 juillet, on sent que rien n’était si facile que la révolution ; elle tenait uniquement au mécontentement des peuples, aigris par les vexations du gouvernement, et à la défection des soldats indignés de la tyrannie de leurs chefs.

« Mais quand on vient à considérer le caractère des Français, l’esprit qui anime les différentes classes du peuple, les intérêts opposés des différents ordres de citoyens, les ressources de la Cour et la ligue non moins naturelle que formidable des ennemis de l’égalité, on sent trop que la révolution ne pouvait être qu’une crise passagère, et qu’il était impossible que la révolution se soutînt par les causes qui l’avaient amenée. »

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).

Et Marat ne se borne pas à proclamer la faillite définitive de la liberté. Il prétend qu’en fait il n’y a jamais eu un mouvement de liberté sincère et vrai ; que, quand toute la France, dans les jours qui précédèrent et suivirent le 14 juillet, a pris les armes, ce n’était point pour conquérir la liberté, mais par peur des pauvres, « des brigands », et que si la bourgeoisie révolutionnaire utilisa aussitôt cette grande levée d’armes, ce fut pour intimider la Cour et pour se servir du pouvoir au profit d’une oligarchie nouvelle.

Ainsi c’est la peur utilisée par l’égoïsme de caste qui a été, selon Marat, le grand et premier ressort de la Révolution.

À cette heure sombre où l’avénement de la démocratie et d’un régime vraiment populaire lui paraît définitivement impossible et où la Révolution lui semble manquée, il en déshonore, pour ainsi dire, les racines.

« À tort prétend-on que la prise d’armes du 14 juillet fut une insurrection générale contre le despotisme ; puisqu’alors les suppôts du despote se trouvaient mêlés à ses esclaves ; mais c’était une simple précaution des citoyens qui avaient quelque chose à perdre contre les entreprises des indigents qui venaient de faire tomber les barrières.

« Cette précaution, qu’avait dictée la crainte dans la capitale, s’étendit comme une traînée de poudre dans tout le royaume par la seule force de l’exemple ; et ce ne fut que lorsque les petits ambitieux qui menaient les plébéiens des États-généraux se furent prévalus des circonstances, pour se faire acheter, que ce déploiement de la force nationale parut se diriger contre le despotisme.

« Dans ce soulèvement universel, le despote, entouré de sa famille, de ses ministres et de quelques courtisans, paraissait abandonné de la nation entière : mais il n’en conservait pas moins la légion innombrable de ses suppôts et de ses satellites, à la troupe de ligne près, dont le cœur venait de se donner à la patrie ; armés en apparence contre leur maître, ils ne l’étaient en effet que pour sa défense, pour le maintien de son empire, pour la conservation de leurs privilèges et de leurs dignités.

« On voyait alors les favoris insolents de la Cour, sous le masque du patriotisme, ne parler que de la souveraineté du peuple, des droits de l’homme, de l’égalité des citoyens, et mendier humblement, sous l’habit des soldats de la patrie (la garde nationale), les places de chefs, ou les acheter adroitement sous le voile de la bénéficence. Ceux qui ne purent pas s’emparer du commandement des forces nationales s’emparèrent de l’autorité des assemblées populaires, des places de fonctionnaires publics ; et l’on vit, pour la première fois, de grands magistrats en moustaches à la tête d’un bataillon ; des conseillers d’État en perruque à queue, humblement inclinés sur un bureau de district à côté de leurs tailleurs ou de leurs notaires ; des ducs superbes en habits bourgeois siégeant à un comité de police avec leurs procureurs ou leurs huissiers, et des prélats pacifiques gardiens d’un arsenal et distributeurs d’instruments de mort aux enfants de Mars.

« Autour de ces intrigants ambitieux, viles créatures de la Cour, se rallièrent bientôt ses suppôts et ses satellites ; la noblesse, le clergé, le corps des officiers de l’armée, la magistrature, les gens de robe et de loi, les financiers, les agioteurs, les sangsues publiques, les marchands de paroles, les agents de la chicane, la vermine du Palais, en un mot, tous ceux qui fondent leur grandeur, leur fortune, leurs espérances sur les abus du gouvernement, qui subsistent de ses vices, de ses attentats, de ses dilapidations et qui s’efforçaient de maintenir ces désordres pour profiter du malheur public. Peu à peu se rangèrent autour d’eux les faiseurs d’affaires, les usuriers, les ouvriers de luxe, les gens de lettres, les savants, les artistes, qui tous s’enrichissent aux dépens des heureux du siècle ou des fils de famille dérangés. Ensuite vinrent les négocians, les capitalistes, les citoyens aisés, pour qui la liberté n’est que le privilège d’acquérir sans obstacle, de posséder en assurance et de jouir en paix. Puis arrivent les trembleurs qui redoutent moins l’esclavage que les orages politiques ; les pères de famille qui craignent jusqu’à l’ombre d’un changement qui pourrait leur faire perdre leur place ou leur état. »

Oui, le tableau est merveilleux de couleur et de force. Si Marat avait eu une philosophie sociale plus étendue, il aurait trouvé inévitable que la classe bourgeoise, armée de science et de richesse, s’emparât de l’ordre nouveau et le fît d’abord tourner à son profit. Mais il aurait compris aussi que ce mouvement, que cet ébranlement étaient favorables au peuple lui-même et que l’avenir était à la démocratie. Ce n’est plus, cette fois, un cri aigu de colère et de haine : c’est un cri profond de désespoir, et lui-même s’avoue vaincu :

« Pour échapper au fer des assassins, je me suis condamné à une vie souterraine, relancé de temps à autre par des bataillons d’alguazils, obligé de fuir, errant dans les rues au milieu de la nuit, et ne sachant quelquefois où trouver un asile, plaidant au milieu des fers la cause de la liberté, défendant les opprimés, la tête sur le billot, et n’en devenant que plus redoutable encore aux oppresseurs et aux fripons publics.

« Ce genre de vie, dont le simple récit glace les cœurs les plus aguerris, je l’ai mené dix-huit mois entiers, sans me plaindre un instant, sans regretter ni repos ni plaisirs, sans tenir aucun compte de la perte de mon état, de ma santé, et sans jamais pâlir à la vue du glaive toujours levé sur mon sein. Que dis-je ? je l’ai préféré à tous les avantages de la corruption, à tous les délices de la fortune, à tout l’éclat d’une couronne. J’aurais été protégé, caressé et fêté, si j’avais simplement voulu garder le silence ; et que d’or ne m’aurait-on par prodigué, si j’avais voulu déshonorer ma plume ! J’ai repoussé le métal corrupteur, j’ai vécu dans la pauvreté, j’ai conservé mon cœur pur. Je serais millionnaire aujourd’hui, si j’avais été moins délicat et si, je ne m’étais pas toujours oublié.

« Au lieu de richesses que je n’ai pas, j’ai quelques dettes que m’ont endossées les infidèles manipulateurs auxquels j’avais d’abord confié l’impression et le débit de ma feuille. Je vais abandonner à ces créanciers les débris du peu qui me reste, et je cours, sans pécule, sans secours, sans ressources, végéter dans le seul coin de la terre où il me soit encore permis de respirer en paix, devancé par les clameurs de la calomnie, diffamé par les fripons publics que j’ai démasqués, chargé de la malédiction de tous les ennemis de la patrie… peut-être ne tarderai-je pas à être oublié du peuple au salut duquel je me suis immolé. »

La main de Marat ne laissera point aussitôt tomber la plume : mais quelle crise profonde de découragement, et comme il sentait bien que le peuple amorti ne vibrait plus à ses appels passionnés !

Le pessimisme de Camille Desmoulins est aussi profond. Lui, qui si souvent a raillé l’humeur noire de Marat, il parle et pense exactement, à cette date, comme Marat lui-même, et le long discours qu’il prononça, le 21 octobre, à la tribune des Jacobins, est, lui aussi, une déclaration de faillite de la Révolution.

Desmoulins, avec une verve admirable, signale les contradictions de la Constitution. Il a fallu d’abord pour entraîner le peuple lui présenter tous ses droits primitifs, « les rassembler sous un verre étroit et en offrir à ses regards l’enivrante perspective ».

Ce fut la déclaration des Droits : mais cette Déclaration des Droits, elle a été ensuite comme retirée en détail par d’innombrables dispositions rétrogrades ; on n’a pas osé pourtant en effacer tous les traits. « À ce reste de vergogne qui a retenu parfois les ministériels, ajoutez les explosions du patriotisme dans les tribunes et sur la terrasse, qui ont donné quelques convictions à la majorité corrompue de la Législature, et l’ont forcée de dériver un peu au cours de l’opinion. De tout cela il est résulté une Constitution destructive il est vrai de sa préface, mais qui n’a pas laissé d’emprunter de cette préface tant de choses destructives d’elles-mêmes que, en même temps que comme citoyen, j’adhère à cette Constitution, comme citoyen libre de manifester mon opinion, et qui n’ai point renoncé à l’usage du sens commun, à la faculté de comparer les objets, je dis que cette Constitution est inconstitutionnelle et je me moque du secrétaire Cérutti, ce législateur Pangloss qui propose de la déclarer par arrêt ou par un décret la meilleure Constitution possible ; enfin, comme politique, je ne crains pas d’en assigner le terme prochain. Je pense qu’elle est composée d’éléments si destructeurs l’un de l’autre qu’on peut la comparer à une montagne de glace qui serait assise sur le cratère d’un volcan. C’est une nécessité que le brasier fasse fondre et dissiper en fumée les glaces, ou que les glaces éteignent le brasier. »