L’Homme et la Terre/II/08

Les historiens placent l’arrivée des Pélasges en Grèce à une époque distante de nous de quarante siècles environ.

Aucune des dates que l’on cite pour les différentes civilisations préhelléniques (Cécrops — 1580, Cadmos — 1314, Minos — 1300) et pour la période héroïque de la Grèce (Hercule de — 1262 à — 1216, voyage des Argonautes — 1226, prise de Troie — 1184, retour des Héraclides — 1104, etc.) n’a de valeur historique. Les noms des personnages eux-mêmes doivent s’entendre au sens mythique.

La chronologie se précise peu à peu : les archontes remplacent les rois à Athènes vers — 1045, dit-on, mais l’époque à laquelle Lygurgue donne des lois à Sparte (ire moitié du IXe siècle avant J.-C.) est bien incertaine ; ce n’est qu’à partir de l’établissement des Olympiades ( — 776) qu’on peut accorder quelque degré de confiance aux dates de l’histoire grecque.

Nous nous bornons à rappeler ici, en années de l’ère chrétienne et en années du cycle olympique, les événements et les hommes auxquels le texte fait allusion ; mais il faut remarquer que dans le passage de l’un à l’autre millésime, il peut se produire une erreur d’un an, les jeux qui marquaient le début de l’Olympiade de quatre ans ayant lieu au mois de juillet.

| Ere chrétienne — |

Ere olympique — | ||

Lois de Dracon (Athènes) |

— 624 | 152 | |

Solon — |

— 595 | 181 | |

Pisistrate, tyran d’Athènes en |

— 561 | 215 | |

Hippias, son fils, chassé en |

— 510 | 266 | |

Expédition de Darius en Scythie |

— 508 | 268 |

Révolte de l’Ionie (Aristagoras) |

— 501 | 275 | |||

Bataille de Marathon (Miltiade) |

— 490 | 286 | |||

— des Thermopyles (Léonidas) |

— 480 | 296 | |||

— de Salamine (Thésmistocle) |

|||||

— de Platées (Pausanias et Aristide) |

— 479 | 297 | |||

— de Mycale (Xantippe) |

— 479 | 297 | |||

— de l’Eurymedon (Cimon) |

— 466 | 310 | |||

Début de la guerre du Péloponèse |

— 431 | 345 | |||

Prise d’Athènes par Lysandre |

— 404 | 372 | |||

Expédition des Dix mille (Xénophon) |

— 400 | 376 | |||

Epaminondas bat les Spartiates à Leuctres |

— 371 | 405 | |||

— — à Mantinée |

— 362 | 414 | |||

Philippe bat les Athéniens et Thébains à Chéroné |

— 338 | 438 | |||

Destruction de Thèbes par Alexandre |

— 334 | 442 | et 443 | ||

Batailles du Granique et d’Issus |

— 334 | et | — 333 | 443 | |

Le Consul Flamininus à Corinthe (année 556 de Rome) |

— 197 | 579 | |||

Prise de Corinthe par Mummius (année 607 de Rome) |

— 146 | 630 | |||

Hésiode (Ascra) |

vécut vers | — 800 | |||

Phidon (Argos) |

— 750 | ||||

Mimnerme (Colophon, Asie Mineure) |

— 600 | ||||

| Périandre (Corinthe) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · vécut de | — 670 | ? à | — 585 | né | en 106 |

Pythagore (Samos) |

— 572 | ? | — 472 | 204 | |

Eschyle (Eleusis) |

— 525 | — 456 | 251 | ||

Cynégire son frère, tué à Salamine |

— 480 | ||||

Pindare (Cynoscéphales, près de Thèbes) |

— 522 | — 442 | 254 | ||

Phidias (Athènes) |

— 500 | — 431 | 276 | ||

Sophocle (Colone, près d’Athènes) |

— 495 | — 405 | 281 | ||

Périclès (Athènes) |

— 494 | — 429 | 282 | ||

Démocrite (Abdère, Thrace) |

— 490 | ? | — 380 | ? | 286 |

Hérodote (Halicarnasse) |

— 484 | — 406 | 292 | ||

Euripide (Salamine) |

— 480 | — 405 | 296 | ||

Thucydide (Athènes) |

— 471 | — 401 | 305 | ||

Myron (Eleuthères) |

— 470 | ? | 306 | ||

Socrate (Athènes) |

— 469 | — 399 | 307 | ||

Hippocrate (Cos) |

— 460 | — 380 | ? | 316 | |

Xénophon (Athènes) |

— 445 | — 353 | 331 | ||

Platon (Egine) |

— 429 | — 347 | 347 | ||

Scopas (Paros) |

— 420 | ? | — 350 | 356 | |

Diogène (Athènes) |

— 413 | — 323 | 363 | ||

Phocion — |

— 402 | — 307 | 374 | ||

Démosthènes — |

— 385 | — 322 | 391 | ||

Aristote (Stagire, Macédoine) |

— 384 | — 322 | 392 | ||

Pythéas (Marseille) |

— 380 | ? | 396 | ||

Praxitèle (Athènes) |

— 360 | — 280 | 416 | ||

Epicure (Samos) |

— 341 | — 270 | 435 | ||

Aristarque (Samos) |

— 320 | ? | 456 | ||

Apollonios (Rhodes) |

— 280 | ? | 496 | ||

Philopœmen (Megalopolis) |

— 233 | — 183 | 543 | ||

Polybe — |

— 204 | — 122 | 572 | ||

de la pensés qui caractérise la Grèce

doit être cherchée dans la faible

influence de l’élément religieux.

PREMIÈRES IMMIGRATIONS. — ÉPOQUE HÉROÏQUE. — INVASION DORIENNE

SPARTE ET ATHÈNES. — GRECS ET PERSES. — CITOYENS ET ESCLAVES

ALEXANDRE. — GRECS ET ROMAINS. — ART, SCIENCES, RELIGION

Les Egyptiens sont strictement cantonnés dans un pays aux limites bien déterminées, l’étroit fossé dans lequel se perdent les eaux du Nil, de la première cataracte aux bouches du delta ; quelle que soit leur origine première par les éléments de race, ils sont bien, comme nation civilisée, issus du limon nilotique. Les Grecs, au contraire, nous apparaissent dans l’histoire avec une certaine indépendance du tracé géographique. Le domaine de cette nation n’a point de contours précis, et se développe au loin comme une draperie flottante autour du Péloponèse et de sa pléiade d’îles et de péninsules. Jusqu’où la Grèce s’étend-elle vers le Nord ? Ne comprend-elle pas l’Acarnanie et l’Epire et le Pinde ? N’embrasse-t-elle pas la Chalcidique et les vallées qui descendent des monts de la Thrace et de la Macédoine ? Elle contient assurément les îles du littoral d’Asie, et certaines régions de la côte à l’orient de la mer Egée furent même parmi les foyers les plus intenses de la vie hellénique.

Les grandes îles, la Crète, et Cypre, projetée très à l’est dans les parages sémitiques, appartiennent également à la Grèce, qui, par ses corsaires, ses marchands et ses fils de race croisée, s’empara aussi de maint rivage sur les côtes de la Syrie. Et vers l’Occident, colonie s’ajoute à colonie ; des Grèces nouvelles, plus vastes que la première, apparaissent successivement au milieu des eaux ; et jusque dans la lointaine Libye, la Cyrénaïque, limitée au sud par la mer des sables, surgit et, pendant quelques siècles, se présente comme une Hellade africaine.

En réalité, la culture grecque semble, comme Aphrodite, être née de l’écume des flots. Quelle origine qu’aient eue leurs migrations par terre, de vallée en vallée et de rivage en rivage, c’est grâce à la mobilité des eaux, cause de la mobilité de leurs riverains, que les Grecs ont pu si facilement échanger d’Europe en Asie leurs produits et leurs idées et naître peu à peu à la conscience d’une civilisation commune.

La mer les unissait beaucoup plus qu’elle ne les séparait, et le nom même qu’ils donnèrent à la Méditerranée et à ses bassins latéraux permet de croire qu’ils le comprirent bien ainsi : dès les temps les plus reculés de l’histoire, ils avaient vu dans les eaux marines plutôt un chemin naturel qu’un obstacle. Les mots pontos, pontus ont le sens primitif de « Grande Route » et proviennent du même radical que le vocable latin pons, indiquant un passage artificiel pratiqué au-dessus des eaux. Sans doute, les matelots ont toujours à redouter que leur esquif ou leur nef se perde sur le chemin des mers ; les aventuriers grecs eurent à le craindre surtout dans le bassin maritime qui a gardé le nom de « Pont » par excellence, la mer Noire ; mais la navigation se faisant presqu’uniquement à proximité des cotes, en vue des havres ou plages de refuge qui se succèdent entre les promontoires, ils pouvaient, en s’exposant aux vents redoutés du large, garder toujours devant leurs yeux l’idée de la route à suivre : ils s’arrêtaient de temps en temps, mais rien ne les détournait de leur but. Les conditions étaient différentes pour les peuples occidentaux qui se trouvaient devant de grandes étendues maritimes ou océaniques souvent bouleversées par les tempêtes : en face de ces eaux sauvages, s’acharnant contre les falaises, ils éprouvaient surtout un sentiment de terreur, et cette impression même leur dicta ces noms de mar, mare, mer, meer, muir, qui impliquent l’idée de violence et de destruction[1].

Entre les deux Grèces, l’européenne et l’asiatique, la mer se présente plus hospitalière aux marins que dans toute autre partie de la Méditerranée : on ne retrouve, au voisinage des continents, des eaux aussi bienveillantes pour l’homme que dans les archipels de la Sonde. Si l’on étudie sur la carte de la mer Egée la distribution des îles qui jalonnent les distances entre les deux rives continentales, on constate l’existence de plusieurs « ponts », véritables alignements de piles insulaires, toutes assez rapprochées les unes des autres pour que les embarcations restent toujours en vue de la terre ferme.

Que l’on parte de l’entrée du golfe Pagasétique, aujourd’hui de Volo, entre la Thessalie et l’Eubée, pour se diriger vers les Dardanelles : dès qu’on a doublé le dernier cap de la péninsule Magnésienne, on se trouve à l’abri d’une longue avenue d’îles, d’îlots, de rochers s’élevant de l’eau profonde, puis au sortir de cette allée triomphale, on n’a qu’à franchir une soixantaine de kilomètres pour se trouver dans les eaux asiatiques, soit dans un port de la Chalcidique, soit à l’abri de la petite île Strati (Halonesos) ; il suffit alors de cingler vers la grande île de Lemnos, la porte des Dardanelles s’ouvre devant le navigateur entre les terres gardiennes, Imbros et Tenedos. Pour se rendre directement en Asie quand on a quitté ces mêmes parages thessaliens, les marins ont un plus long trajet à fournir dans la mer libre que rase le vent du large, mais s’ils passent devant l’île de Skyros, ils n’ont plus, jusqu’à l’île de Psara, première terre de l’Asie, qu’un espace de 80 kilomètres à parcourir ; c’est un voyage de quatre heures par un vent favorable.

Au delà, ils glissent sur les eaux de Chios et des presqu’îles qui abritent Clazomènes et Smyrne. Au sud de ce bassin relativement désert d’îles qui forme la cuve centrale de la mer Egée, les alignements réguliers se profilent de nouveau entre les deux continents. Les îles et les péninsules de la côte d’Europe, l’Eubée, l’Attique, l’Argolide, se continuent suivant le même axe, dans la direction du nord-ouest au sud-est, et forment à travers la mer Egée, dans plus de la moitié de la largeur, de longs détroits, bordés de hautes îles que l’on peut comparer aux propylées d’un temple.

Des ports de la Grèce européenne, les barques cheminent ainsi jusqu’en Asie par les voies abritées qui se ramifient et s’entrecroisent au milieu de toutes ces îles fameuses aux noms si beaux : Andros, Tenos, Mykonos, Keos, Kythnos, Delos, Paros et Antiparos, Melos et Antimelos, Naxos, Amorgos et Ios, Thera, Anaphe, Astypalæa. Des embranchements latéraux rattachent Mykonos aux côtes d’Ephèse par Icaria et Samos, Naxos ou Amorgos à Milet par Patmos ou Kalymnos, tandis que le littoral, merveilleusement découpé, qui darde ses pointes à l’angle sud-occidental de l’Asie Mineure, est masqué par une longue chaîne d’îles formant un parvis maritime asiatique développé parallèlement aux alignements des îles européennes.

Enfin, un arc de cercle presque géométriquement tracé qui comprend Rhodes, Carpathos, Casos, la Crète, Cythère se déploie d’un continent à l’autre comme un rempart semi-circulaire ; la mer grecque par excellence où s’ébattirent les éléments primitifs de la nation se trouve ainsi nettement limitée du côté du large : c’est un vaste berceau préparé pour une civilisation naissante.

Ce n’est pas que la mer Egée soit toujours douce aux matelots et que son flot se déroule toujours harmonieusement sur les plages. Elle s’irrite aussi parfois, et son nom même, dû à ses vagues qui se redressent en « chèvres » bondissantes, nous montre que nos ancêtres grecs la voyaient surtout sous son aspect redoutable. De nombreux récits et, avant l’histoire, les légendes homériques nous disent avec quelle émotion les navigateurs se hasardaient sur les eaux irritées et combien fréquents y furent les naufrages. Le vent le plus mauvais est celui qui souffle du Nord et du Nord-Est, descendant des montagnes de la Macédoine ou même provenant des grandes plaines méridionales de la Russie et se glissant en tempête dans les détroits sinueux. Mais ce vent s’égalise souvent en brise régulière, qui souffle pendant le jour, surtout durant l’été, et qui se calme pendant la nuit. Une alternance s’établit en certains parages avec un rythme si parfait que les marins s’y abandonnent avec toute confiance : la terre, puis la mer « respirent » chacune à son tour, poussant les navires, d’abord dans la direction du large, puis les ramenant dans l’intérieur des golfes. Les dangers qui menaçaient les navigateurs de la mer Egée étaient donc de ceux que des hommes intelligents pouvaient souvent prévoir : ils s’y préparaient, se promettant de doubler tel promontoire avant l’arrivée du grain ou le changement de brise et gardant toujours en vue la lumière lointaine d’une escale ou du port souhaité.

Les plus anciens habitants du monde grec dont les archéologues aient retrouvé la trace ne vivaient point à des âges aussi reculés que les riverains de l’Euphrate et du Nil dont les travaux ont subsisté jusqu’à nous. On fait remonter l’existence de ces Hellènes ou pré-Hellènes à une cinquantaine de siècles environ, bien antérieurement à la venue des Phéniciens dans les eaux de la mer Egée ; et c’est dans les îles que les plus antiques vestiges humains ont été retrouvés, d’où le nom d’ « égéenne » donné à cette première période de la société humaine en ces parages. Les restes exhumés dans la Grèce continentale, à Mycènes (Mukênai), à Tyrinthe, à Vaphio près de Sparte, à Spatha en Attique, sont postérieurs, de 1 000 ans peut-être, à ceux fournis par les fouilles de Crête, de Troade ou de Thera.

Dans cette île, la moderne Santorin, c’est au-dessous de cendres volcaniques que des débris de civilisation ont été découverts[2]. Il ressort de leur examen que les indigènes possédaient encore des instruments de pierre et connaissaient cependant l’usage du cuivre pur. Ils fabriquaient de grands vases fort grossiers en terre blanchâtre et se bâtissaient des maisons de laves, couvertes avec des poutres d’olivier sauvage.

Cl. Monatsbefte, Berlin.

cnosse (knossos), un magasin à amphores

A terre, les ouvertures d’où on les a extraites.Peuple pastoral et agricole, ils savaient se faire aider du chien, employaient le lait de leurs troupeaux à préparer des fromages, et récoltaient l’orge, l’épeautre, le pois chiche. D’autre part, ils obtenaient par le commerce maritime quelques produits étrangers, entr’autres des vases d’argile[3].

Après la formidable éruption qui projeta en l’air le volcan de Thera, n’en laissant que les piliers en croissant, l’île se repeupla bientôt par des gens de même race que les premiers habitants, car les débris des couches postérieures à l’explosion sont identiques à ceux qu’on retrouve au-dessous. C’est au milieu de cette seconde population que s’établirent les Phéniciens, dont on retrouve quelques tombeaux.

À l’époque où la cendre incandescente se déposait sur les plus anciennes constructions connues élevées par des Grecs, la domination des mers helléniques appartenait aux insulaires de Crète, cette longue île placée en travers de l’Archipel et si favorablement située pour servir d’entrepôt aux marchandises venues de l’Egypte et de la Syrie à destination du monde des îles et des péninsules grecques. Aristote signalait déjà cette fonction naturelle d’intermédiaire revenant à la grande île. Les anciennes traditions s’accordent, en effet, à représenter les Crétois comme les « thalassocrates » par exellence, c’est-à-dire comme les « maîtres de la mer », aux temps qui précédèrent l’histoire. Alors, les Cyclades étaient les « îles de Minos », le roi légendaire de la

Cl. Monatshefte, Berlin.

cnosse (knossos)

inscription funéraire en caractères crétois

1/2 nature.Crète, et des colonies crétoises s’étaient répandues sur les littoraux insulaires et continentaux des alentours, jusqu’en Palestine, où leur nom — Kreti — avait fini par devenir celui des populations du littoral méditerranéen.

Les récentes fouilles d’Evans ont démontré que, dès les premiers âges, il y a plus de cinq mille ans peut-être, les objets de l’industrie égyptienne avaient été importés dans la grande île. Le palais immense du labyrinthe de Minos, le monument le mieux conservé de la civilisation préhellénique, a été retrouvé, avec ses sculptures, ses peintures à fresque, ses inscriptions à caractères préphéniciens ; puis les palais de Phaestos et de Hagia Triada ont été dégagés du sol et ont fourni à leur tour de précieux documents. L’écriture crétoise, alphabétique ou syllabaire, est tout à fait différente des hiéroglyphes égyptiens et des cunéiformes babyloniens, elle se rapprocherait plutôt du système de transcription cypriote ; du reste ces deux écritures auraient pénétré dans le Péloponèse et dans la Grèce continentale aussi loin que la civilisation mycénienne[4].

Le nom d’Aspronisi s’applique à la petite île sur la paroi sous-marine entre Therasia et la pointe sud-occidentale de Thera, les îles du centre sont toutes des Kaïmeni (Brûlées) ; de l’Est à l’Ouest, on a Mikra-Kaïmeni, Nea-Kaïmeni et Palœa-Kaïmeni.

Si la position de la grande île explique le rôle d’importance majeure qu’elle eut certainement à une époque ancienne, sa forme fait comprendre pourquoi la puissance crétoise n’eut pas la force nécessaire pour maintenir à la domination maritime une certaine unité. Non seulement l’île est très allongée, ce qui facilite la segmentation des habitants en groupes distincts sans cohésion forcée, mais les massifs de montagnes sont disposés de telle sorte, au centre et aux deux extrémités, que l’île se trouve réellement divisée en trois domaines naturels sans rapports les uns avec les autres.

Ce fut toujours par l’emploi de la violence, contrairement aux affinités spontanées, que la domination ayant son siège au milieu de la

Cl. Monatshefte, Berlin.

hagia triada, peintures à fresque,

plantes et animauxCrète, dans les campagnes que domine le mont Ida, berceau de Jupiter, put s’étendre sur les montagnards de l’est et de l’ouest. Par la distribution normale des habitants en groupes disposés linéairement en des vallées de difficile accès, la Crète devait naturellement se diviser en de nombreuses petites républiques, assez fortes pour se défendre chacune contre sa voisine, trop faibles pour résister à une grande invasion. L’île ne présente point d’unité ; se composant de nombreuses individualités ethniques en lutte les unes avec les autres, elle devint une proie facile pour des envahisseurs étrangers ; sa liberté date des temps du mythe et de la tradition, mais pendant les temps historiques, elle fut toujours asservie.

Les Phéniciens furent au nombre de ses dominateurs : ils s’emparèrent de la Crète comme de Santorin et de tant d’autres îles de la Méditerranée. La preuve en est dans le culte du Minotaure, que l’on doit identifier avec le Moloch phénicien, le monstre à tête de bœuf, dont les bras se resserraient sur des victimes humaines. Ce culte dura longtemps, puisqu’il se maintint jusqu’aux temps où les immigrants grecs eurent introduit tous les dieux de leur Olympe[5]. Rhodes, Melos, Syros restèrent aussi pendant plusieurs générations sous la domination des Phéniciens, mais l’île de Cythère, dont le nom même paraît être d’origine sémitique, fut, en dehors de l’Hellade continentale, la station de commerce, d’industrie et d’attaque guerrière la plus importante que les marchands de Tyr aient acquise.

Phaestos se trouve à l’ouest de Gortyne, à six kilomètres de la mer, sur la rive gauche du fleuve ; Hagia Triada est tout près de Phaestos.

Sentinelle placée à l’angle du Péloponèse, au détour de deux mers, elle possédait un port suffisamment vaste et bien abrité où les navires pouvaient attendre à l’aise les vents favorables pour cingler vers la Sicile, les côtes de la Grande Grèce ou de l’Illyrie. En outre, Cythère, très riche en coquillages de pourpre, aidait les industriels phéniciens à développer leur travail de teintures précieuses. Cette île mérita pendant une certaine période de son histoire le nom de Porphyrusa, « île de la Pourpre », et l’on retrouva encore d’énormes amas de coquillages utilisés près de Gythion, au fond du golfe Laconique. Ainsi que l’a établi de Saulcy, les deux espèces de mollusques d’où l’on retirait la matière tinctoriale n’étaient pas les mêmes à Tyr et en Grèce : le murex phénicien était le tranculus, et celui de Cythère le brandaris[6].

Les Phéniciens colonisèrent aussi des îles et des péninsules du nord de la mer Egée : ils s’établirent à Thasos, l’île riche en mines, de même que sur les pentes du mont Pangée qui se dresse sur le continent au nord-ouest de cette île. Peut-être, au bord d’une autre mer, en Elide, exercèrent-ils également une part d’influence. On peut leur attribuer aussi, avec Schliemann, le peuplement d’Ithaque, dont le nom, à peine différent de celui d’Utique, la ville africaine, a le sens de « colonie ». Ainsi le type du voyageur artificieux, le prudent Ulysse, très grec à certains égards, serait-il néanmoins pour une part le représentant du marin de Phénicie ; ce fait que, même de nos jours, tant de Thiakiotes (Ithakiotes) s’adonnent à la navigation et au transport des blés dans la mer Noire s’expliquerait largement par atavisme.

On n’est encore qu’au début d’investigations qui dégagent des traces de civilisations préhelléniques : la sagacité des chercheurs a pourtant fourni déjà maintes belles découvertes. Victor Bérard a montré que des navigateurs s’étaient installés en plus d’un promontoire rocheux rattaché à la côte par une langue de terre ; une demi-douzaine de sites semblables, dispersés de Rhodes à l’Attique, furent nommés par eux Astypalée, en l’honneur de quelque divinité, et devinrent pour les Grecs des Astypalaia ou Ville-Vieille[7]. Si les Phéniciens ne s’étaient guère établis à demeure loin du rivage, s’ils ne pénétraient dans les vallées distantes d’Arcadie qu’en brocanteurs ou en pirates, ils gardaient néanmoins les isthmes et y établissaient des forteresses : Tyrinthe, Mycènes, Korinthos, « dont aucune étymologie grecque ne parvient à expliquer le nom », jalonnent une route dont la possession permet d’éviter les dangereux abords des caps du Péloponèse. Thèbes commande, à égale distance des deux mers, un chemin de traverse entre les golfes de Chalcis et de Corinthe. Ilion, éloignée du rivage, mais à cheval sur une route qui contourne l’entrée de l’Hellespont aux vents hostiles, occupe une position de même ordre[8]. Aux mains des résidants du pays, ces villes leur permettaient de prélever un impôt sur le commerce ; mais trafiquants et habitants étaient trop utiles les uns aux autres pour qu’une coutume ne se soit pas établie, supérieure à la haine de l’étranger : la traversée des isthmes est une des plus antiques opérations qui ait mis les peuples en contact.

L’origine sémitique, phénicienne ou cananéenne de la colonie que dirigea le légendaire Cadmus dans les plaines de la Béotie ne saurait être mise en doute. Qadem est « l’Orient » dans les idiomes sémitiques, et Qadmon ou Qadmoni est « l’Oriental »[9]. C’est le nom que la Bible donne aux Arabes, et probablement celui que prirent les nouveaux débarqués dans leur patrie béotique. La terreur superstitieuse qui s’attache à leur souvenir doit être tenue pour un indice de provenance étrangère. Quoique les Cadméens aient été les instituteurs des Grecs en leur apportant l’alphabet, le plus précieux des biens, ils apparaissent dans le drame comme tout particulièrement maudits par le destin. Ils furent à la fois les messagers et les victimes des mythes de l’Asie : la famille d’Œdipe dut accomplir et subir tous les crimes, autant de rites sacrés préparatoires à l’extinction de leur race, car les Grecs que la légende nous représente sous le nom des « Sept chefs » réussirent à reprendre Thèbes et à la purifier complètement du sang étranger. La colonie phénicienne, non renforcée par de nouveau-venus, devait nécessairement périr, absorbée par les éléments autochtones, et la famille dominatrice était condamnée d’avance, soit à disparaître, soit à s’accommoder au nouveau milieu, en se reniant elle-même.

Peut-être aussi cette famille n’était-elle pas d’origine commerçante et différait-elle à cet égard des autres groupes phéniciens établis dans les ports de la Méditerranée. Peut-être appartenait-elle à un groupe d’émigrants issus des populations agricoles qui vivaient à l’intérieur du pays cananéen, dans les vallées et sur les terrasses des monts. Lorsque les Hébreux eurent occupé partie du pays de Canaan, ils refoulèrent ces agriculteurs vers le littoral, et c’est à la suite de ces migrations forcées que des essaims de colons, cherchant de nouvelles terres, durent émigrer vers les pays lointains pour y trouver, non des entrepôts mais des campagnes de culture analogues à celles qu’ils avaient laissées. La fuite dans une contrée s’était répercutée en invasion dans une autre contrée[10]. C’est ainsi que, après la Réforme, les huguenots persécutés fondèrent tant de communautés nouvelles en Suisse, en Allemagne, en Hollande et en Grande Bretagne.

L’influence que l’Egypte put avoir sur le développement de la civilisation grecque est difficile à déterminer, vu le manque absolu de documents historiques, et l’on ne sait quelle part de réalité il faut attribuer aux légendes fabuleuses des Inachos, des Cecrops, Danaos et autres prétendus fondateurs de colonies égyptiennes sur le sol hellénique. Nous commençons à être renseignés sur les rapports qu’eurent entre elles les populations égéennes et nilotiques : mais c’est à une époque appartenant déjà pleinement à l’histoire grecque, sous la dynastie saïte, il y a vingt-cinq siècles, qu’eurent lieu les emprunts directs de peuple à peuple dont témoignent les découvertes de Flinders Petrie à Naukratis et autres lieux, et que se fit sentir l’influence égyptienne sur la statuaire grecque à ses débuts. Sans doute, il y avait eu précédemment des relations entre les deux continents par l’intermédiaire de la Crète ou d’autres îles, mais une longue période d’isolement sépare les deux âges.

| A. | Rhodes (Redos), colonie | phénicienne. | B. | Karpathos (Scarpanto), colonie | phénicienne. |

| G. | Crète (Candia, Kirid), | » | D. | Thera (Santorin), | » |

| E. | Melos (Milo), | » | F. | Paros (Paro), | » |

| G. | Syros (Syra), | » | H. | Cythère (Kythera, Cerigo), | » |

| I. | Gythion (Marathonesi), | » | J. | Ithaque (Thiaki), | » |

| K. | Lemnos (Limni), | » | L. | Thasos (Thasso), | » |

| M. | Mont Pangée[Bunar dagh), | » | O. | Lampsacus (Lamsaki), | » |

| N. | Abdère — devrait être placée à l’ouest de l’indentation marine, | » | |||

Pendant des siècles la politique absolument exclusive des Pharaons avait enfermé le peuple égyptien dans la fosse nilolique.

Les éléments ethniques qui ont constitué le peuple grec sont sans aucun doute venus de deux côtés parfaitement contrastés, le Nord et l’Est, ici par les voies de la mer, là par les chemins de la montagne. Un courant d’immigration descendit des hautes régions froides du Pinde et des monts balkaniques, l’autre provint des rivages plus tempérés de l’Asie Mineure, de la Syrie ou des îles.

Les gens du Nord, accoutumés à un âpre climat de froidure, de vent et de neige, étaient des cultivateurs besogneux qui n’avaient pas le loisir nécessaire pour s’instruire dans les arts et les sciences ; à demi barbares, ils ne pouvaient échapper à leurs hautes vallées sans conquérir violemment leur chemin à travers des tribus ennemies ; ils se faisaient pillards et guerriers. Refoulés vers le Sud par d’autres émigrants qui venaient de la vallée du Danube, ou de plus loin encore, des plaines de la Sarmatie, ils repoussaient d’autres peuplades devant eux : une trace de sang les suivait, un même ondoiement rouge sur la route qu’ils avaient à se frayer. Pendant leur dur voyage d’émigration qui, d’étape en étape, pouvait durer des années ou des siècles, ils prenaient des mœurs de plus en plus farouches, et, arrivant enfin dans les péninsules rétrécies que limite la mer du Sud, ils se présentaient en conquérants sans pitié.

Les Orientaux, que la vague souple avait amenés dans leurs esquifs rapides, furent aussi en grande partie des pirates et des hommes de guerre, mais ils comprenaient également des essaims de colons venus de pays dont la culture intellectuelle était assez avancée, et qui, s’établissant sur les cotes de la Grèce, apportèrent avec eux leurs industries et leur civilisation supérieure. On peut dire d’une manière générale que l’immigration venue des contrées montagneuses du Nord a surtout fourni la matière humaine, les hommes à l’état brut, et que les navigateurs de l’Est ont fourni les idées, les conceptions nouvelles, les éléments de transformation intellectuelle et morale.

Quoi qu’il en soit, la position même de la Grèce, au point de convergence de tant de voies historiques continentales et maritimes, ne permet pas de croire à une pureté d’origine ethnique pour les populations hellènes. Les historiens sont fréquemment les dupes de vanités nationales. Toutes les aristocraties prétendent naturellement à la descendance de dieux ou de héros sans tache ; toutes les cités, ambitionnant un nom glorieux, cherchent, en leur naïve inconscience, à se donner d’illustres fondateurs unissant dans leur histoire particulière tous les hauts faits accomplis durant le cycle dans lequel ils vécurent. Mais les aristocraties, les cités oubliaient, et les historiens oublient avec elles

Musée du Louvre.

statue funéraire, défunt divinisé,

influence égyptienneque la plupart des groupes urbains avaient commencé, soit par l’arrivée d’étrangers qui s’unissaient à des femmes du pays, soit par l’établissement de captifs que des conquérants dressaient au travail, soit par une proclamation d’amnistie et de franchise adressée aux brigands et aux désespérés de toute race. La légende ne dit-elle pas que Cadmos fonda ainsi la ville de Thèbes, et que Thésée construisit Athènes autour d’un asile des malheureux[11] ? « Peuples, venez tous ici », telle fut la formule de l’appel que lança le héros lorsqu’il voulut faire de sa ville le rendez-vous de tous. Est-ce la raison pour laquelle Homère, dans son Catalogue des Vaisseaux (Iliade, 547), donne aux seuls Athéniens le nom de peuple[12] ? « Ne cherchez pas la tribu », disait un proverbe, pour indiquer le manque absolu de certitude que présentaient les prétendues généalogies nobiliaires.

Le fond primitif, auquel vinrent s’unir les divers éléments qui donnèrent naissance aux Grecs de l’histoire, fut la nation dite des Pélasges, que la légende et les traditions nous montrent établie surtout en Epire, en Thessalie, en Arcadie, dans les vallées des monts, en certaines îles de l’Archipel : ils se disaient eux-mêmes fils du Lycée, le « mont des Loups », qui se dresse au centre du Péloponèse ; ils se nommaient les « Hommes de la Terre Noire » et les « Enfants des Chênes ». Rudes et fiers, ils étaient beaucoup plus agriculteurs résidants et constructeurs de cités que marins et trafiquants ; cependant ils commerçaient aussi par mer avec leurs voisins des îles et de l’Asie Mineure. Ce sont les Pélasges que la fable symbolisa sous le nom d’Hercule, car c’est à eux que la Grèce dut les grands travaux d’appropriation du sol, le dessèchement des marais pestilentiels, le refoulement des bêtes féroces, la régularisation des cours d’eau, le déboisement des plaines fertiles, la construction des murailles de défense et des acropoles. La postérité les divinisa presque comme des géants, des êtres surhumains, de prodigieux bâtisseurs que leurs descendants, plus débiles, n’eussent pu imiter ; on s’imagina qu’une force supérieure les avait animés quand ils construisirent ces murs qui se dressent encore, çà et là, en mainte partie de la Grèce. Nombre de familles anciennes, principalement dans l’Attique, se vantaient de descendre de ces « autochtones », et cette prétention dut être justifiée en bien des cas, grâce aux mœurs conservatrices des populations agricoles. De même, la langue et la religion se continuèrent à travers les âges, ainsi qu’en témoignent les anciens noms de lieux et de divinités. Les Pélasges avaient déjà leur Zeus, qu’ils adoraient en regardant le ciel bleu, et le dévot Pausanias nous parle des pierres brutes qu’avaient autrefois vénérées les Pélasges et devant lesquelles se prosternaient encore les Grecs, sous la domination romaine.

C’est parmi les Pélasges qu’il faut probablement chercher, nous dit Aristote, les tribus qui donnèrent leur nom de « Grecs » à l’illustre nation qui se forma dans les péninsules et les îles de l’Europe sudorientale. Les Graïkoï ou Graïques, — c’est-à-dire les « Montagnards » ou les « Vieux », les « Antiques », d’après des étymologies diverses, — étaient les rudes habitants des hautes vallées forestières de l’Epire, et près d’eux résidaient les Selles ou Helles, ancêtres des Hellènes, dont le nom rappelle celui de Séléné, la déesse lunaire, celui d’Hélène, la femme de beauté parfaite qui se montre à nous à l’aurore de l’histoire, entre deux peuples s’entr’égorgeant pour elle[13].

Il est intéressant de constater que les dénominations originaires de la nation grecque

lui viennent d’une province montagneuse, l’Epire, qui fut presque toujours considérée comme en dehors de la Grèce proprement dite, à cause du caractère barbare de ses habitants.

La Thessalie, autre pays des origines, où se dresse l’Olympe, le mont sacré par excellence, où coule le Pénée de Tempé entre les bosquets de lauriers, fut aussi fréquemment tenue pour un pays étranger, c’était le territoire dont les premiers habitants jouèrent, sous le nom de centaures, c’est-à-dire pique-taureau, bouviers à cheval, un rôle si important dans la mythologie grecque : là pourtant se trouvait la petite ville de Hellas, qui portait le nom de la race[14], et sur les sommets du pourtour siégeaient les anciens dieux, les Titans, et les dieux nouveaux, le Zeus Panhellénien.

À ces époques préhistoriques, bien plus encore que pendant les âges de la grande prospérité grecque, la Grèce était forcément divisée en plusieurs petits groupes à vie politique autonome, portant chacun sa dénomination particulière. Alors les communications par mer n’étaient pas aussi fréquentes et faciles qu’elles le devinrent plus tard, et les populations d’agriculteurs résidants restaient presque enfermées dans leur domaine étroit. Du nord au sud, on voit se succéder sur la carte ces petits bassins indépendants les uns des autres, bien séparés par un amphithéâtre de montagnes.

Chacune de ces républiques de paysans avait son petit cours d’eau bordé d’arbres, sa plaine asséchée pour les cultures, des forêts sur les pentes, un promontoire ou un roc isolé pour son acropole ou ses temples ; plusieurs avaient aussi leur porte de sortie vers un golfe du littoral. Ainsi tous les éléments nécessaires à une petite société autonome se rencontraient en ces espaces que le regard embrasse dans leur ensemble et qui pourtant forment autant de mondes complets. Chaque île de la mer Egée constituait aussi un univers à faibles dimensions, avec ses vallons et ses ruisselets, ses rochers et ses criques. Il est inutile d’énumérer toutes ces individualités géographiques : elles apparaissent chacune à son tour dans le grand drame de l’histoire.

De tous ces petits mondes distincts se suffisant à eux-mêmes, il en est un qui parait avoir été tout particulièrement remarquable par ses richesses, ses progrès dans la civilisation et la pratique des arts. C’est la nation des Minyens, qui occupait surtout la riche plaine du Kephissos, entre le Kallidromos, l’Oeta et le Parnasse, et dont la capitale était Orkhomenos, près de l’endroit où s’étendaient naguère les eaux du lac Copaïs. Possesseurs de ce magnifique bassin agricole, très bien arrosé, les Minyens disposaient aussi d’un magnifique port naturel, rade immense où leurs flottilles pouvaient attendre le vent favorable pour aller prendre leur vol vers Lemnos, Thasos ou l’Hellespont, contournant l’Eubée soit par le nord, soit par le sud[15]. Il paraît que les Minyens avaient eu la science nécessaire pour régler l’écoulement du lac Copaïs : des galeries souterraines le faisaient communiquer avec le golfe d’Atalante par une des criques du littoral. Ils avaient donc réussi à augmenter la superficie de leur territoire en prairies et en champs de culture et à purifier le sol de ses eaux marécageuses, l’air de ses germes vénéneux. Après eux, les peuples qui se succédèrent pendant trois mille années ayant cessé d’aménager leur domaine, la fièvre, la pestilence, la misère en firent une contrée triste et dangereuse, au sol perfide, à l’air épais. Il a fallu toutes les ressources de l’industrie moderne pour restaurer l’oeuvre des Minyens.

La péninsule de l’Argolide, si élégamment découpée à l’angle nord-oriental du Péloponèse, entre deux golfes profonds et dans la proximité d’un troisième, celui de Corinthe, fut également habitée par des tribus policées qui, aux origines de l’histoire, nous apparaissent comme un peuple initiateur des autres Grecs. C’est à lui qu’appartenait l’hégémonie de tous les « Achéens » à l’époque légendaire de la guerre de Troie ; Agamemnon, le pasteur des peuples, était roi d’Argos. Cette presqu’île, si facilement abordable de toutes parts, devait recevoir, beaucoup mieux que la plaine fermée des Minyens, toutes les influences venues par mer, même de lointains rivages ; on y retrouve des éléments de culture provenant des îles de l’Archipel, de Cypre et de la péninsule d’Asie Mineure. Le caractère essentiellement asiatique présenté par la civilisation d’Argos aux premiers temps de l’histoire est même frappant.

Il y a plusieurs fleuves du même nom en Grèce. Les plus importants sont le Céphise de Béotie que mentionne le texte, et le Céphise qui traverse Athènes. C’est ce dernier que Phidias a représenté.

Les indigènes, non encore assez habiles pour se construire de belles enceintes fortifiées et dédaignant d’entasser grossièrement des pierres brutes comme les Pélasges de l’intérieur, avaient fait appel à des « Cyclopes » de Lycie, terre anatolienne, pour élever leurs remparts. Ce sont des ouvriers originaires de l’Asie Mineure, alors dans l’aire d’influence des Hittites, qui bâtirent les murailles de Tyrinthe, de Mycènes[16], et qui dressèrent à l’entrée de la fameuse acropole des rois ce bas-relief des lions, qui témoigne d’un art primitif encore inaccessible aux Grecs.

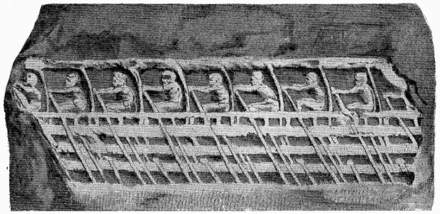

Les relations de toute nature qui s’étaient établies entre les diverses communautés politiques des rivages opposés de la mer Egée, en Europe et en Asie, avaient pris une telle fréquence à ces époques lointaines que la mer Noire ou Pont-Euxin était entrée déjà dans le cercle d’attraction de la Grèce : Jason, personnage qui symbolise la force d’expansion des Minyens, Argiens et autres Hellènes, s’associe des héros de toutes les races de la Grèce, triomphe des sortilèges qui défendaient l’entrée de la mer inconnue et, de miracle en miracle, finit par conquérir la « toison d’or ». Des Grecs s’établissent donc en un monde tout à fait différent de leur patrie, à cent mille stades des vallées ou des plages natales, sur les torrents qui charrient l’or du Caucase.

Cette industrie, ce commerce sont devenus assez importants pour que des Hellènes venus de tous les rivages de l’Archipel y prennent part, — c’est là ce dont témoignent les détails du mythe des Argonautes. Si le navire lui-même a pris le nom d’Argos, l’état le plus puissant de la Grèce méridionale, Jason, le chef de l’expédition, est d’origine thessalienne, et c’est du port d’Iolkos, au pied du Pélion, que partent les rameurs. Une pièce de bois, taillée dans un chêne de Dodone, en Epire, prononce des oracles comme la forêt dont elle est issue ; c’est Pallas, dont le nom s’identifia plus tard avec celui d’Athènes, qui donne les plans pour la construction du navire : Hercule, fils de la terre comme les Pélasges, se tient à l’avant du navire pour veiller au danger, tandis qu’Orphée, le Thrace, encourage les rameurs par ses chants et les accords de sa lyre. C’est la Grèce entière, ce sont aussi les terres des aïeux qui s’avancent en masse vers

les régions du Caucase.

Toutefois, il faut bien comprendre que la légende primitive n’était pas un mythe commercial ; suivant les milieux et les âges, tout se transforme et prend un sens nouveau. Il est certain que la plus ancienne forme du récit n’avait aucun rapport avec les mines d’or de la Colchilde : des vers de Mimnerme, qui paraissent dater d’environ vingt-cinq siècles et qui se trouvent intercalés dans la Géographie de Strabon, nous parlent des « rayons du Soleil à la course rapide » qui « reposent étendus sur un lit d’or »[17]. Evidemment, le mythe est purement solaire, et ce lit de rayons d’or, que l’on pourrait d’ailleurs chercher aussi bien à l’Occident qu’à l’Orient, n’est autre que le carquois de flèches déposé par le dieu quand il a fini de parcourir le ciel. Au crépuscule, il les place sur des amas de nuages empourprés ; à l’aurore, il les retrouve sur des écharpes de nuelles roses et reprend sa marche triomphante. Mais où se trouvent elles, ces armes solaires ? Au loin, toujours plus loin, par delà l’horizon des soirs, par delà l’horizon des matins, et il fallut que naquissent des âges utilitaires pour que les esprits étroits, comme celui de Strabon, vissent des lingots d’or en ces rayons du Soleil et une toison de brebis constellée de pépites dans le trésor conquis par Jason[18].

Au point de vue des connaissances géographiques de l’époque, il est également très fructueux d’étudier les versions données sur le voyage de retour des Argonautes d’après les différents auteurs, lyriques, dramaturges ou autres. Tous ces chantres ou historiens d’une longue période épique s’efforcent d’embrasser dans leurs récits l’ensemble des contrées de la terre qui leur étaient connues. Hésiode nous dit que l’Argo remonta le Phase, puis, arrivé dans le grand fleuve océan, se fit porter par lui autour du monde jusqu’au sud de la Libye, d’où il fut convoyé à travers le désert jusqu’à l’un des golfes de la Méditerranée. Un autre itinéraire part de la bouche du Tanaïs pour entrer par un circuit analogue à travers les portes d’Hercule. Mais le tracé qui finit par prévaloir est celui que propose Apollonius de Rhodes : il fait pénétrer l’Argo dans l’Ister ou Danube, d’où, par une série de diramations fluviales, il gagne l’Eridân ou Padus (Pô), puis le Rhodanus (Rhône); il le mène dans le pays des Ligures et des Celtes, lui fait parcourir la mer Adriatique et la mer Tyrrhénienne, visiter l’île d’Elbe, échapper, près du golfe de Naples ou ailleurs, au redoutable chant des Sirènes, puis aux dangers du détroit de Messine et pousser, dans le continent libyen, jusqu’au lac Triton, que cherchent les archéologues actuels sur les côtes de Tunisie.

| A. Ulysse s’embarque à Troie et dirige une excursion de piraterie sur les côtes de Thrace. | |

| B. Pays des Lotophages, île Djerba. | C. Chez les Kyklopes, Champs Phlégréens. |

| D. Chez Eole, Stromboli. | E. Pays des Lestrygons. |

F. Chez Circé (mont Circeo, près Terracina), puis visite au pays des morts (Averne) ; après une nouvelle visite chez Circé, le voyage se dirige vers Messine en traversant la mer des Sirènes (entre Capri et la côte).

| |

| G. Charybde et Scilla (Skylla, détroit de Messine) et île du Soleil (Taormina). | |

| H. Chez Kalypso, l’île Peregil de nos jours, au pied du Mont aux Singes, à l’ouest de Ceuta. | |

| I. Chez Alkinoos et Nausikaa, Corcyre. | J. Retour à Ithaque, après dix années de voyage. |

| a. Iolkos. | b. Ile d’Elbe. |

Le mythe des Argonautes résume toutes les connaissances géographiques des Grecs à l’époque où commence pour nous l’histoire écrite du monde méditerranéen. C’est un document historique de premier ordre auquel s’ajoute le récit des aventures d’Ulysse, et qui correspond au tableau des peuples connus que nous a conservé la Genèse ; seulement, le résumé ethnographique transmis par les Sémites présente un caractère plus étroit. Les Hébreux tenaient surtout à se remémorer leur propre généalogie et à déterminer leurs relations, de parenté ou de haine héréditaire, avec les peuples qui les entouraient ; ils n’étudiaient le monde qu’à leur point de vue tout égoïste de nation choisie, tandis que les Grecs, plus curieux, sollicités par la pittoresque variété des rivages qui se déroulaient devant eux, comprenaient les étendues environnantes à un point de vue plus objectif : ils cherchaient, non à se glorifier, mais à savoir. Ce contraste est naturel entre deux races dont l’une habitait un étroit domaine entouré par le désert, dont l’autre, mobilisée par son milieu, se déplaçait volontiers de-ci de-là, sur les flots changeants de la Méditerranée.

Les conflits d’intérêts, les ambitions rivales qui devaient se produire entre les peuples, des deux côtés de la mer Egée, finirent par amener une violente rupture d’équilibre : ce fut la guerre de Troie, dans laquelle on vit la plupart des Grecs occidentaux, guidés par les Achéens, porter la guerre sur les côtes de l’Asie Mineure et s’y heurter pendant de longues années contre les populations dardaniennes de la contrée, apparentées aux Thraces de l’Hœmus, aux Phrygiens de l’Anatolie intérieure. On ne sait qu’à une couple de siècles près l’époque où eurent lieu ces terribles conflits dont la mémoire se maintiendra toujours parmi les hommes, grâce aux chants d’Homère et des rhapsodes ; on ne peut être sûr non plus que la Troie autour de laquelle le cruel vainqueur traîna le cadavre d’Hector soit une des villes exhumées par Schliemann sur la colline d’Hissarlyk : aucune inscription ne rendant authentique la découverte du « trésor de Priam », on ne peut encore préciser la place d’Ilion dans le temps et sur le sol. Ce qui est certain, c’est que le choc eut lieu et qu’il mit en mouvement, comme un orage, les populations de l’Hellade et de l’Asie Mineure ; on ne saurait également douter que les étroits bassins du Simoïs et du Scamandre, qui viennent aboutir à l’entrée même de l’Hellespont, n’aient été les lieux de rencontre entre les combattants ; les ruines, les tertres funéraires, les débris de villes calcinées témoignent de l’importance des événements qui s’accomplirent autrefois à cet angle nord-occidental de l’Asie Mineure. Peut-être pourrait-on concilier les affirmations contradictoires des savants à propos des temps et des lieux, en admettant qu’il y eut plusieurs « guerres de Troie » ; l’épopée d’Homère symboliserait alors toute une longue époque pendant laquelle les corsaires grecs faisaient des incursions guerrières dans ces beaux et riches territoires de la Dardanie. Tantôt vainqueurs, tantôt vaincus, ils finirent par s’emparer des forteresses ennemies, et les Troyens survivants eurent à chercher un asile en terres étrangères. C’est ainsi que procèdent les nations pour résumer en une épopée ou même en un simple mythe toutes les vicissitudes d’un cycle de l’histoire.

Si l’on s’en tenait strictement au récit de l’lliade, il faudrait croire à une parenté très rapprochée entre les envahisseurs grecs et les Troyens. Les mœurs, les coutumes sont représentées comme étant les mêmes de part et d’autre ; des côtés opposés du rempart, les combattants se provoquent dans la même langue ; les dieux auxquels on adresse des objurgations ou des actions de grâce diffèrent les uns des autres, mais ils siègent sur le même Olympe. Des historiens ont ainsi pu prétendre avec une grande apparence déraison, en s’appuyant sur le texte précis des anciens chants, qu’il n’y avait aucune différence essentielle de race ou d’origine entre les armées qui se disputaient Ilion. Mais une épopée n’est point un mémoire historique. Elle transforme les événements qu’elle met en scène ; comme le théâtre, elle leur donne la même langue, elle les place en un même milieu[19] : les conditions de l’intérêt populaire sont à ce prix ; on n’eût pu tolérer l’intervention d’un interprète entre deux héros qui s’entre-heurtent, animés par des passions furieuses. De même que dans les romans de chevalerie, Croisés et Sarrasins s’interpellent comme s’ils avaient un langage commun, de même, dans le recul des temps lointains, le poète ne se gêne point pour faire converser comme autant de Grecs les guerriers de Troie et leurs alliés venus des profondeurs de l’Asie. Il se peut qu’en réalité le contraste des idiomes, des pensers et des mœurs ait été considérable entre les peuples en lutte ; il se peut que, dans une certaine mesure, la guerre de Troie symbolise un conflit entre l’Europe et l’Asie, analogue à celui qui se produisit pendant les guerres médiques. Qu’on se rappelle le début des Histoires d’Hérodote ! Dès ses premières paroles le grand voyageur, remontant aux origines, établit une différence ethnique entre les Européens et les Asiatiques et rend les Perses solidaires des Troyens : la cause de l’inimitié héréditaire serait bien, d’après lui, la ruine d’Ilion par les Grecs.

Quoi qu’il en soit, le cycle de la civilisation était certainement le même pour tous les riverains de la mer Egée, orientaux et occidentaux. Les uns et les autres avaient depuis longtemps dépassé l’âge de la pierre ; ils étaient encore en plein dans l’âge du bronze, bien que déjà les armes de fer fussent probablement en usage. Un beau vers que trois mille années n’ont pu vieillir revient deux fois dans l’Odyssée (XVI, 394 ; XIX, 13) : « De lui-même le fer entraîne l’homme ». Cette parole, que la répétition même indique comme ayant été un proverbe, ne peut avoir pris ce caractère de dicton que dans un siècle où, pour se battre, les guerriers employaient le fer, le métal dont les bourreaux et les soldats se servent encore pour trancher les chairs, couper les membres et les têtes[20]. Le témoignage des Grecs eux-mêmes est unanime à faire remonter aux Asiates le mérite de la découverte de la fabrication du fer. De toute antiquité les mineurs chalybes, qui vivaient sur les rives méridionales du Pont-Euxin, vers les bouches de FIris, étaient fameux comme fabricants d’armes, et même ils apprirent à durcir le fer, à le changer en acier : d’où le nom de chalybs que prit le nouveau produit.

La difficulté de tourner la pointe de Kum-Kalessi conduisit les marins à établir une route de terre entre la baie de Bechik (Besika Bay) et la première anse du détroit des Dardanelles. C’est cet isthme que surveillait Ilion.

La guerre, fatale aux Troyens, qui furent exterminés ou vendus comme esclaves sur les marchés lointains, fut aussi funeste aux Grecs : elle ne porta que malheurs avec elle. Tandis que les peuples civilisés des petits États de la Grèce méridionale envoyaient leurs hommes les plus vaillants et dépensaient toutes leurs ressources à la conquête d’un empire, les Doriens, barbares du Nord, profitaient de l’affaiblissement de leurs voisins et parents pour envahir les contrées du Sud, appauvries, privées de leurs défenseurs : une nouvelle migration de Grecs eut lieu. La disposition triangulaire de la péninsule des Balkans devait avoir pour conséquence de comprimer les peuples dans la direction du Sud ; chaque grand mouvement se propageant des plaines du Nord aidait aux migrations qui se faisaient des vallées de l’Hæmus et du Pinde vers la Thessalie et l’Epire, et de ces contrées elles-mêmes vers les bords du golfe de Corinthe et le Péloponèse. C’est ainsi que les Pélasges s’étaient répandus dans les contrées du Sud, ainsi que les Argiens du Nord, groupés au pied de l’Olympe, avaient émigré vers la péninsule du Midi qui devint l’Argolide.

Homère mentionne à peine les Doriens ; ceux-ci, pauvres clans de montagnards, ne comptaient guère à son époque parmi les peuples de la Grèce proprement dite. Pourtant les dissensions des Hellènes policés et l’affaiblissement des États méridionaux leur fournirent l’occasion de prendre un ascendant qui dura pendant des siècles. Guidés par des princes achéens qui se prétendaient « fils d’Hercule » et qui voulaient retourner en conquérants dans leur patrie, les Doriens quittèrent leurs âpres régions pour aller gaiement au pillage de contrées plus ensoleillées. De rudes agriculteurs et de pâtres qu’ils étaient, ils se firent, nous l’avons dit, hommes de carnage et de butin, ce à quoi leur milieu sauvage les prédisposait déjà. Ils apprirent à vivre, « non du soc de la charrue mais du fer de la lance » : terres, esclaves, richesses, ils demandèrent tout à cette pointe acérée qu’ils tenaient devant eux. Il semble d’ailleurs que ce mode de combattre leur facilita la victoire : contre les Achéens qui se précipitaient en désordre, à la façon des héros d’Homère, en commençant par se braver et s’injurier mutuellement, les Doriens s’avançaient en silence, pressés les uns contre les autres, comme un rempart mouvant[21] : c’était presque la phalange macédonienne, plusieurs siècles avant Philippe.

Les invasions doriennes se succédèrent probablement pendant de nombreuses générations d’hommes, et tous les indices s’accordent pour faire de cet exode la simple continuation de mouvements antérieurs qui avaient amené les « Hellènes » proprement dits, ou plutôt les rois conquérants et chefs de guerre, parmi les autochtones de race pélasgique. Les aristocrates aux grands yeux bleus, à la chevelure flottante et dorée, au crâne allongé, au nez droit sans dépression à la racine, ces beaux hommes souples et forts qu’aiment à représenter nos poètes et les sculpteurs, auraient été des « Hyperboréens », des immigrants du Nord, frères des Germains et des Scandinaves.

bas-relief de l’acropole d’athènes

Venus à différentes époques, mais toujours en maîtres, ils se considéraient volontiers comme les Grecs par excellence, quoiqu’ils fussent peu nombreux en proportion des habitants originaires, et qu’ils fussent nécessairement condamnés à perdre leur type, si ce n’est en Albanie peut-être, pour ressembler aux hommes bruns qui constituaient le fond national. Du moins avaient-ils conservé leur langage, appartenant à la souche aryenne comme celui des populations du nord de l’Iran.

Après le grand ébranlement dû aux invasions doriennes, dites le « retour des Héraclides », l’équilibre de la Grèce continentale et du Péloponèse se trouvait complètement changé. Une « Doris » ou population dorienne pure occupait la haute partie du cirque de montagnes où naît le Céphise béotien, entre le Kallidrome et le Parnasse : c’est là, ou plus près de l’ancienne patrie thessalienne, que s’étaient établis les clans doriens qui gardèrent le mieux les mœurs originaires, cultivant eux-mêmes le sol des âpres et pauvres vallées qu’ils avaient conquises. Mais le gros de l’armée envahissante avait poussé plus avant, s’était emparé de la Phocide jusqu’au golfe de Corinthe, puis, contournant l’Attique, vaillamment défendue, avait forcé les portes du Péloponèse, à Mégare, à Corinthe et, refoulant, massacrant, asservissent les populations résidantes, avait fait, par le droit de la lance, une terre dorienne des anciens royaumes et communautés pastorales de l’orient et du centre de la péninsule.

L’Argolide et la Lacouie surtout devinrent les centres de la domination dorienne, sans que, d’ailleurs, la race des conquérants s’y conservât pure : plus tard, les rois de Sparte eux-mêmes se vantèrent de leur origine achéenne[22]. Les régions du Péloponèse qui, en tout ou en partie, échappèrent aux Doriens furent les terres montagneuses du nord et du centre. Les Achéens, repoussés dans les vallées du Cyllène et de l’Erymanthe, se pressèrent les uns contre les autres en vue des eaux du golfe de Corinthe ; les pasteurs Arcadiens, cantonnés dans leur forteresse, au milieu du Péloponèse, gardèrent en maints endroits la jouissance de leurs forêts et de leurs prairies, et si les Messéniens durent à la fin recevoir la loi de l’atroce vainqueur, du moins fut-ce après avoir résisté héroïquement. Quant à l’Elide, aux belles campagnes arrosées par des eaux abondantes, elle était absolument ouverte aux invasions doriennes, et fut en effet soumise à des rois de la race conquérante, mais en vertu d’un accord avec des cités confédérées. Bien avant que les jeux olympiques devinssent la fête de la Grèce par excellence, l’Elide était un pays vénéré de tous, grâce à un sanctuaire fondé par le mythique Pélops et aux jeux publics qui ajoutaient à la sainteté et à la renommée du temple. Aussi la contrée fut-elle relativement épargnée par les féroces Doriens et, plus tard, échappa-t-elle longtemps aux incursions et aux pillages, malgré les énormes richesses qu’y apportaient les fidèles et les gymnastes. De même, de l’autre côté du golfe de Corinthe, le petit État sacerdotal de Delphes dut à la majesté de ses oracles le maintien de son indépendance et l’acquisition de ses trésors[23].

Même par delà les détroits et la mer, les peuples eurent à se déplacer par suite de la grande migration dorienne, qui, après la prise de possession des ports du Péloponèse, se poursuivit aussi sur les eaux. Ainsi les Ioniens, trop comprimés dans l’Attique, terre trop étroite pour eux, durent par contre-coup essaimer vers les côtes de l’Asie Mineure pour y chercher des patries nouvelles ; de belles cités naquirent au bord des golfes abrités, sur des promontoires faciles à défendre, et

D’après Pouqueville.

types de héros grecsquelques-unes d’entre elles, devenues de grands entrepôts de commerce, des lieux d’étude et de savoir, prirent dans l’histoire de la pensée humaine une place à peine moins grande que celle de l’Athènes d’Europe[24]. Dans cette partie du monde ancien se produisit donc un mouvement historique très puissant, orienté de l’Ouest à l’Est, précisément en sens inverse de la marche prétendue normale de la civilisation, décrivant sa trajectoire dans la direction de l’Occident. La riche floraison de culture qui s’accomplit dans les péninsules de l’Asie Mineure eut certainement parmi ses causes majeures ce fait considérable que les exilés volontaires de la Grèce européenne comprenaient surtout des hommes exceptionnels d’initiative et d’intelligence. Quelles que soient d’ailleurs les heureuses conditions du milieu nouveau, les colonies fondées par des hommes que de fortes convictions ou des passions énergiques soutenaient dans leur désastre se sont toujours illustrées parmi les communautés politiques. Mais combien ces vaillants hommes furent-ils en cette circonstance aidés par la nature !

Les presqu’îles frangées de l’Asie Mineure, les vallées fertiles qui découpent le littoral, les îles qui forment comme un deuxième rivage au-devant du premier et lui donnent une succession de rades et de ports naturels, tout cet ensemble qui diffère tellement par son aspect et sa nature du haut plateau anatolien, âpre, monotone, aride et se développant en bassins fermés autour de baies salines, constitue en réalité un monde tout à fait à part : c’est, en géographie comme il le fut en histoire, une véritable Grèce asiatique[25] ; mais cette autre Hellade se distinguait de la première par des proportions plus grandes. Les terres de l’Asie grecque ont de larges campagnes d’une tout autre ampleur et d’une plus grande richesse en alluvions généreuses que les petits bassins étroits du Péloponèse et de la Béotie. Des fleuves abondants les parcourent, fournissant en suffisance l’eau nécessaire à l’irrigation, ouvrant des chemins de communication faciles avec les plateaux de l’intérieur et les populations lointaines du Taurus[26].

De toutes les villes de cette Hellade d’Asie, Milet fut celle qui développa le plus d’initiative et d’intelligence pour l’extension de son commerce et de sa gloire. D’ailleurs, elle disposait d’avantages naturels de premier ordre : située vers le milieu des parages de navigation qui s’étendent de l’entrée de l’Hellespont à l’île de Crète, elle occupait l’issue de la vallée la plus large, la plus fertile et la plus longue de toute l’Asie Mineure occidentale, elle se trouvait donc au lieu le plus favorable pour l’échange entre les terres de la mer Egée et les contrées de l’intérieur, Phrygie et Cappadoce. Aussi les marins de toute race qui s’étaient succédé comme « thalassocrates » dans la Méditerranée orientale, les Phéniciens, les Cretois, les Cariens, puis les Ioniens, avaient les uns après les autres occupé le port de Milet, lui donnant, par le mélange de leurs civilisations diverses, un caractère essentiellement cosmopolite et une remarquable intelligence commerciale. Et les Milésiens, prudents acquéreurs de richesses, s’étaient bien gardés de se lancer dans une politique de conquêtes, qui peut-être n’eût pas été difficile : évitant les routes du plateau qui s’ouvrait à eux par la vallée du Méandre, ils se bornaient de ce côté au rôle d’intermédiaires du trafic et profitaient surtout des chemins de la mer pour aller chercher des matières premières à leur industrie chez les peuples lointains.

Ils s’assurèrent néanmoins d’une route terrestre qui permît d’éviter le couloir des Dardanelles, souvent fermé par des vents contraires ; ils se fixèrent à Skepsis, à l’étape médiane entre le golfe abrité par Lesbos du côté de l’Archipel et la baie de Kizique sur la Propontide[27]. La mer Noire finit par devenir le domaine presque exclusif des Milésiens. De l’Hellespont à la Khersonèse Taurique et au pied du Caucase, ils fondèrent environ quatre-vingts comptoirs, dont beaucoup si bien choisis qu’ils devinrent des cités considérables et se sont maintenus jusqu’à nos jours malgré les vicissitudes de

l’histoire[28]. Quant à la cité mère, la glorieuse Milet, les avantages exceptionnels que lui avait donnés la nature ne devaient durer qu’un temps ; elle était condamnée par les éléments à disparaître un jour ou du moins à se déplacer ; car les alluvions du Méandre, ne cessant de gagner sur les eaux du golfe Latmique, enfermèrent graduellement la cité d’une ceinture de marais ; ses ruines sont perdues maintenant au loin dans l’intérieur des terres.

Combien d’autres cités ioniennes, éoliennes, doriennes se fondèrent, comme Milet, sur ces rivages heureux de l’Asie Mineure et dans les îles de la côte. A l’angle sud-occidental de la péninsule anatolienne naquit Halicarnasse, le « Fort de la mer » ; Diane vit son temple se dresser dans Ephèse, ville qui se fit conquérante et s’acquit de vastes territoires en terre ferme, tandis que Milet songeait à établir des comptoirs sur les rivages des mers seulement. Samos, Smyrne, Chios, Phocée, Cumes (Cyme) portent des noms à peine moins glorieux que celui de Milet, et chacune de ces mères eut aussi de nombreuses filles parmi les cités riveraines de la Méditerranée. Les colonies de l’Orient hellénique possédaient un lieu de ralliement dans l’île de Delos où se célébraient de grandes fêtes religieuses depuis des temps immémoriaux, et où les Grecs occidentaux, Athéniens et gens de Chalcis, venaient se rencontrer avec leurs frères des tribus émigrées[29].

Dans leurs exodes, les Grecs, toujours très imaginatifs, aimaient à donner pour raison de leur déplacement un oracle de l’Apollon delphien, tandis qu’en réalité les causes diverses étaient toujours d’ordre économique, social ou politique. Des haines de classes, des rivalités entre familles ambitieuses, l’insuffisance des champs de culture, la perte ou l’amoindrissement du territoire, ainsi que ce fut le cas lors des invasions doriennes, telles furent les vraies raisons déterminantes de ces migrations.

La plus fameuse de toutes est celle qui donna naissance aux « douze cités ioniennes » de l’Asie Mineure, mais combien d’autres essaims se portèrent vers des rivages éloignés, de la Thrace à la Sicile, et de la Sicile aux portes de l’Océan ! L’esprit d’imitation, le

goût des aventures contribuèrent également pour une forte part à ce mouvement d’expansion des Grecs : les jeunes gens se décidaient assez facilement à l’expatriation, tant la mer paraissait propice aux voyages, tant l’espoir d’un destin favorable entrait aisément dans l’âme hardie de l’Hellène. L’oracle consulté répondait naturellement suivant les vœux de ceux qui s’adressaient à lui, et bientôt les barques fuyaient vers des contrées que l’on ne connaissait guère que par des récits fabuleux, mais où l’on retrouvait des sites analogues à ceux de la patrie. Les îlots de Massilia ne ressemblaient-ils pas à ceux de Phocée, et la fontaine d’Aréthuse qui jaillit dans l’île syracusaine d’Ortygie n’est-elle pas la résurgence du fleuve Alphée ? Partout on pouvait reconstituer une image du lieu natal, avec son acropole, ses temples et ses autels bocagers.

C’est sur le versant sud du Mykale (Mycale, aujourd’hui Samsun), entre la montagne, la rivière et Priène, qu’eut lieu, en l’an 479 avant le début de l’ère chrétienne, la bataille navale et terrestre où les Grecs, sous Xantippe, défirent les Perses.

Milet, Samos, Myus (Myonthe) et Priène, villes mentionnées sur la carte, firent partie des « douze cités ioniennes ». Les autres étaient Ephèse, Lebedos, Clazomènes, Erythrée, Kolophon, Phocée, Teos et Chios. Leur centre religieux était le sanctuaire de Poséidon à Priène. La confédération, dissoute par Cyrus, se reforma après la conquête d’Alexandre et persista plusieurs siècles ; on retrouve encore son nom sur une monnaie de l’époque de Valérien (iiie siècle).

Le grand mouvement des migrations qui fut la conséquence des invasions doriennes eut donc à maints égards des résultats heureux dans l’histoire de la civilisation grecque, puisqu’il étendit de beaucoup le domaine de la race et de la langue : toute la moitié du bassin de la Méditerranée se trouva ainsi conquise à l’influence partie de la petite péninsule hellénique. Que de cités d’origine barbare se vantèrent d’avoir eu pour origine des colonies grecques : jusqu’aux Irlandais de nos jours qui, par fierté nationale, se donnent sérieusement le nom de Milésiens ! À l’étranger, loin des villes conquises, des champs ravagés, les diverses sous-races entre lesquelles se divisait la nation grecque. Doriens, Ioniens, Achéens, Eoliens, apprenaient à se détester moins, à se sentir davantage les fils de la même mère Hellade, et des mélanges nombreux eurent lieu entre les descendants des frères ennemis. Ainsi, les Doriens qui continuèrent leur migration par delà les mers, en Crète, à Rhodes, dans les presqu’îles de l’Asie Mineure, jusque dans la Cyrénaïque, cessèrent bientôt de ressembler aux hommes de leur race qui en représentent le mieux l’âpre génie, les durs guerriers Spartiates : ils changèrent avec le milieu. On peut en juger par le plus célèbre des Doriens, Hérodote, le glorieux fils d’Halicarnasse. C’est dans le doux dialecte ionien qu’il écrivit ses Histoires, c’est vers Athènes, comme vers la patrie de sa pensée, qu’il revenait après ses longs voyages dans les diverses parties du monde connu, et lorsqu’il mourut, il s’occupait à fonder une colonie athénienne dans la Grèce de l’Italie, sur l’emplacement de l’ancienne Sybaris, démolie par les Crotoniates.

Mais si l’expansion de la race hellénique fut un des heureux résultats indirects de l’invasion dorienne, les conséquences directes dans les pays immédiatement frappés en furent terribles et firent brusquement reculer la culture chez les populations conquises à la pointe de la lance et que la haine de l’oppresseur réduisait à la servitude. Les Doriens, envahisseurs barbares, ont trouvé naturellement des historiens, adorateurs de la force, qui se sont rangés du côté des vainqueurs, précisément parce qu’ils ont vaincu et qu’il est profitable d’aduler les puissants, même ceux qui sont morts depuis des milliers d’années. Il est certain que le régime imposé par les Spartiates fut atroce et que le peuple des Hilotes, de libre et policé qu’il était avant la conquête, devint un lamentable ramassis d’esclaves : jamais il ne put se relever de son abjection et jamais ses maîtres ne purent atteindre à l’idée de la liberté civique ; bien que Grecs, ils restèrent vraiment « barbares ». Comme un corps étranger introduit dans un organisme sain, ils développèrent dans le monde grec des maladies redoutables. On peut dire que de toutes les causes de mort déposées dans la civilisation hellénique, c’est leur action qui fut la plus funeste.

Le régrès de l’Hellade se manifesta surtout de la manière la plus évidente dans les contrées du nord, Epire et Thessalie, que les Doriens avaient traversées en entier dans leur invasion triomphante. Ces régions, qui tenaient une si grande place dans la mémoire et dans la religion des Grecs et où se maintenait dans leur pensée le siège de leurs dieux, cessèrent d’être considérées comme appartenant au monde hellénique.

La force des populations du nord pour toute initiative supérieure ou pour tout exemple à suivre se trouva définitivement épuisée : pendant les trente siècles de l’histoire connue, cette poétique Thessalie, qui donna tant d’éléments précieux à notre avoir légendaire et mythique, n’a pris aucune part appréciable à l’action de l’humanité. Même dans les contrées du sud, qui maintinrent quand même le nom de la Grèce, l’invasion dorienne fit d’abord reculer en tous lieux la culture hellénique, ainsi qu’en témoignent nettement les manifestations d’art. Comme tous les gens de guerre, les Doriens étaient pleins d’un arrogant mépris pour les inventions, les métiers, les œuvres, les idées des nations dont ils envahissaient le territoire, ils n’avaient que faire des beaux vases, des figures sculptées, des bijoux patiemment gravés. Il y a régression incontestable dans le travail et la richesse, dans l’art et l’industrie, après la période que l’on peut désigner comme « achéenne » ou « mycénienne », et un siècle ou deux durent s’écouler avant que le progrès eût repris son cours normal[31].

D’ailleurs, une grande partie du monde grec était encore dans la phase purement agricole de son développement, et, chose curieuse, ceux qui s’occupaient d’un autre labeur que celui de la culture, pour lequel la force et la santé sont indispensables, étaient régulièrement choisis parmi les infirmes : l’agriculteur hellène, de même qu’en nombre de districts le paysan français décidant que tel fils malvenu sera prêtre ou maître d’école, avait grand souci de remettre sa terre à des héritiers vigoureux et de solide membrure ; les boiteux se faisaient d’ordinaire forgerons, et c’est pour cela que ceux-ci attribuèrent la même infirmité à Hephaïstos, leur divin patron ; les aveugles, comme le plus illustre d’entre eux, Homère le rhapsode, se faisaient chanteurs, danseurs, improvisateurs et récitateurs de vers. Incapables de tirer leur propre nourriture du sol et de vivre d’une manière indépendante, les artisans et les chanteurs étaient obligés de travailler pour la communauté : ils devenaient « démiurges », c’est-à-dire les « travailleurs du peuple », et n’étaient pas absolument considérés comme des hommes libres[32].

Aux temps d’Homère, les Grecs sont loin d’être les premiers dans les arts, et ils ne font aucune difficulté pour le reconnaître : ce sont des produits d’origine étrangère qu’ils célèbrent comme étant les plus beaux : épées de la Thrace, ivoires de la Libye, bronzes de Cypre et de la Phénicie. On a trouvé des bijoux dans les tombes athéniennes de cette époque, mais pour la qualité du métal, aussi bien que pour l’originalité de la décoration, ils sont très inférieurs à ceux que l’on a retirés des tombes mycéniennes. Les métaux précieux étaient devenus moins abondants et d’un emploi plus rare. En outre, le style a changé : l’artiste ne prend plus ses modèles dans les mille formes de la vie, plantes et animaux ; à l’exception de l’oiseau des marais, et plus tard du cheval et de l’homme, il ne représente plus de formes animées. Il n’avive plus les courbes, et ses motifs sont empruntés à des figures géométriques, sans doute élégantes et variées, mais toujours rectilignes.

Ce système d’ornementation, qui coïncide avec l’invasion dorienne, a dû très probablement être apporté par elle des régions de l’Europe centrale et se rattache au style qui a prévalu chez les populations septentrionales, sur les rives de la Baltique. Il remplaça un art beaucoup plus riche et plus avancé qu’avaient connu des populations plus riches et plus civilisées. Mais ce ne sont point les Doriens porteurs du style nouveau qui en furent les meilleurs interprètes : c’est dans l’Attique, destinée à devenir plus tard le pas par excellence de la sculpture, que les poteries à dessins géométriques arrivèrent à leur perfection. La finesse de l’argile recueillie

Cl. Giraudon.

lécythe blanc a figures noiresdans le sous-sol de la plaine du Céphise d’Attique fut pour une grande part dans cette excellence des produits athéniens, mais le goût naturel des céramistes annonce déjà la race qui devait élever les monuments de l’Acropole.

En jetant les yeux sur une carte de la Grèce, l’observateur, sans connaissance préalable de l’histoire, tombé, supposons-le, d’une planète voisine, remarquera d’abord quelques points vitaux, où, devra-t-il lui sembler, se concentrera le cours des événements. Tout d’abord il sera frappé par la position géographique de Corinthe, située près de la partie la moins large et la moins accidentée de l’Isthme, au pied d’un rocher facile à transformer en citadelle. Ses plages et les criques voisines, d’un côté sur le golfe de

Corinthe, de l’autre sur le golfe Saronique, sont autant de ports naturels, et les eaux mêmes de ces golfes, entourées de montagnes ou d’îles élevées, servent de rades aux navires. En ce lieu devait naître un entrepôt de trafic, d’abord entre les rivages des deux petites mers qui séparent le Péloponèse de la Grèce continentale, puis entre la

mer Egée, l’Adriatique et tous les rivages de l’Occident. Lorsque l’histoire commence, Corinthe nous apparait comme une ville illustre entre les villes, et les divinités de la

mer, apportées par les Phéniciens, trônent dans ses temples. La fable nous dit que, déjà bien avant les envahisseurs doriens, Sisyphe y roula les puissants rochers de la forteresse, ce qui donna sans doute occasion à ses ennemis d’imaginer le tourment auquel il fut condamné dans le Tartare, celui de remonter sur une pente un roc qui dévalait avant

Cl. Giraudon.

amphore chalcidienne, les bœufs de geryon

d’atteindre le sommet. A l’époque de sa prospérité, Corinthe devint la cité de la Grèce qui renferma le plus grand nombre d’habitants se pressant dans une seule enceinte : trois cent mille personnes s’y trouvaient réunies. L’échange des marchandises ne suffisant pas à son activité, elle s’improvisa grand centre de fabrication pour les poteries, les métaux, les œuvres de luxe et d’art. Quelques-unes de ses colonies furent parmi les plus célèbres du monde hellénique, notamment Corfou et Syracuse, celle-ci la plus grande et la plus peuplée de toutes les cités coloniales. Telle était la gloire de Corinthe que son nom s’identifia souvent à celui de la Grèce entière : le jour de sa destruction par les Romains, il y a vingt siècles et demi, fut considéré par tous comme la fin même de la nation.

Autre lieu que l’examen sommaire révèle aussitôt comme vital pour la rencontre des hommes et l’échange des marchandises : Chalcis. Cet endroit privilégié possède à la fois les avantage d’une ville continentale et ceux d’un port maritime. La cité se trouve au loin dans l’intérieur des terres, et cependant au point de rencontre de deux golfes ; elle commande à la fois les chemins maritimes du Nord et du Sud, et par un simple pont, facile à défendre en cas d’attaque, se rattache à la péninsule de l’Attique et à l’ensemble de l’Europe. En outre, elle avait une source locale de richesses, fournie par ses mines de cuivre, et de toutes parts accouraient les marchands. Devenue centre de commerce et de puissance, elle fonda de nombreux comptoirs sur les rives lointaines et finit même par devenir la métropole de trente-deux villes, bâties par elle dans la triple péninsule projetée comme une main au sud de la Thrace et connue encore de nos jours sous le nom de « Chalcidique ». Combien grand eût pu devenir le rôle de Chalcis, comme celui de Corinthe, si les avantages de sa position avaient été complétés par un domaine environnant d’une grande étendue, présentant un caractère d’unité géographique ! Mais Chalcis et Corinthe n’étaient que des points, pour ainsi dire, et, malgré leurs avantages locaux extraordinaires, elles furent distancées historiquement par des cités moins favorisées quant au site, mais ayant de plus vastes territoires pour dépendances naturelles.

Dans la concurrence vitale qui se produisit entre les nombreuses cités de la Grèce, avec leurs divers avantages locaux pour la production agricole, industrielle ou minière, les facilités du commerce, et la puissance de résistance ou d’attaque, un certain équilibre finit par s’établir entre les petits États de la Grèce continentale et ceux du Péloponèse, mais c’était un équilibre peu stable, comme celui qui se produit dans les phénomènes éternellement changeants de la vie. Les deux contrées qui s’affrontaient de chaque côté de l’isthme de Corinthe étaient à peu près égales en étendue, car les parties montueuses de la Grèce du Nord, que le haut Parnasse et les autres grands massifs de montagnes, jusqu’aux arêtes maîtresses du Pinde, séparent de la Boétie et de l’Attique, restaient à demi en dehors de la Grèce, à cause de l’âpreté du sol et de la sauvagerie des populations. Dans l’ensemble, le Péloponèse présentait plus de force compacte, plus de solidité, non seulement pour la défense, mais aussi pour l’offensive. L’avantage revenait à la Grèce du Nord quand elle ajoutait à sa puissance celle des îles voisines jusqu’à la côte d’Asie. D’ailleurs, les frontières oscillaient constamment entre les deux Grèces, différentes par leur tension naturelle, par leur génie propre, par leur manière de vivre et de comprendre la vie. Les rivalités de commerce, les jalousies, les rancunes et les brouilles, les alliances et les guerres modifiaient d’année en année les forces respectives.