Salammbô/Notes

NOTES.

I. L’ÉCRITURE DE SALAMMBÔ.

En 1856, Flaubert avait achevé Madame Bovary ; il reprit aussitôt la Tentation de saint Antoine, dont il publia quelques fragments (seconde version) dans l’Artiste des 21 et 28 décembre 1856 — 11 janvier et 1er février 1857… Survint alors le procès de Madame Bovary, qui le troubla profondément ; redoutant de la Tentation un nouveau scandale, il écrivit Salammbô. « Et puis l’avenir m’inquiète : quoi écrire qui soit plus inoffensif que ma pauvre Bovary… J’avais l’intention de publier immédiatement un autre bouquin qui m’a demandé plusieurs années de travail, un livre fait avec les Pères de l’Église, tout plein de mythologie et d’antiquité. Il faut que je me prive de ce plaisir, car il m’entraînerait en cour d’assises, net. Je ne vais pas tarder à m’en retourner dans ma maison des champs, loin des humains, comme on dit en tragédie, et là je tâcherai de mettre de nouvelles cordes à ma pauvre guitare, sur laquelle on a jeté de la boue avant même que son premier air ne soit chanté ! » (Lettre à Madame ***, Correspondance, III, p. 108.)

Flaubert était venu à Paris au mois d’octobre 1856, pour surveiller les répétitions de Madame de Montarcy, pièce de Louis Bouilhet, dont la première représentation eut lieu à l’Odéon le 6 novembre 1856. Il y fut retenu par son procès, puis y prolongea son séjour pour recueillir la documentation de Salammbô, à laquelle il dut penser, pour la première fois, au cours du voyage qu’il fit en Orient en 1849, en compagnie de Maxime Du Camp. « Je m’occupe, avant de m’en retourner à la campagne (Croisset), d’un travail archéologique sur une des époques les plus inconnues de l’antiquité, travail qui est la préparation d’un autre. Je vais écrire un roman dont l’action se passera trois siècles avant J.-C., car j’éprouve le besoin de sortir du monde moderne, où ma plume s’est trop trempée et qui, d’ailleurs, me fatigue autant à reproduire qu’il me dégoûte à voir (Lettre à Mlle Leroyer de Chantepie, Correspondance, III, p. 112.) En effet, il écrit à Mme Schlésinger que, levé dès huit heures du matin, ce qui est un supplice pour lui, il lit et annote dans les bibliothèques du matin au soir.

Au mois de mai 1857, Flaubert est installé à Croisset, Madame Bovary a paru en librairie, il fulmine contre la violence des articles qui lui sont consacrés ; mais le sujet de Salammbô l’attire. Contraint dans Bovary, son lyrisme va reprendre ici son essor. « Je tiens cependant à Carthage, et, coûte que coûte, j’écrirai cette truculente facétie… Je suis en train de lire un mémoire de 400 pages in-4o sur le Cyprès pyramidal, parce qu’il y avait des cyprès dans la cour du temple d’Astarté. » (Lettre à Jules Duplan, voir Correspondance, III, p. 123.)

Jusqu’au mois de septembre 1857, il accumule sa documentation, ébauche plusieurs scénarios, précise ses développements, se documente de nouveau, au fur et à mesure que la science des détails qu’il trouve dans les textes le lui impose. « Voilà 53 ouvrages différents sur lesquels j’ai pris des notes depuis le mois de mars ; j’étudie maintenant l’Art militaire, je me livre aux délices de la contrescarpe et du cavalier… Quant au paysage, c’est encore un peu vague ; je ne sens pas encore le côté religieux… » (Lettre à Jules Duplan, voir Correspondance, III, p. 124) Il lit la Bible de Cahen, les Origines d’Isidore, Selden et Braunius, et tant d’autres encore que nous citons dans le paragraphe de la documentation. Il demande au Directeur du Muséum des renseignements sur la flore désertique, et écrit à Feydeau : « Je te f… une flore tunisienne et méditerranéenne très exacte, mon vieux. Mais il faut, auparavant, l’apprendre. » Au mois de septembre, il écrit les quinze premières pages du premier chapitre et il en complète la documentation par des lectures et des notes, dont il ne sort plus. Il doute de son plan, s’effraye de la succession de combats pareils, qu’il va décrire. Plus de 100 volumes sont consultés sur Carthage, sans compter les emprunts faits à Polybe, Eusèbe, Pline, Xénophon, Athénée, Plutarque : « À chaque lecture nouvelle, mille autres surgissent ; je suis, monsieur, dans un dédale ! Ah ! Carthage ! si j’étais sûr de te tenir ! » (Lettre à Jules Duplan, Correspondance, III, p. 137.) Un peu plus tard, il écrit au même : « Je suis présentement échiné par des lectures puniques. Je viens de n’ingurgiter de suite les dix-sept chants de Silius Italicus, pour y découvrir quelques traits de mœurs. Ouf ! j’en ai bien encore pour deux jolis mois de préparation. Je suis bien inquiet, mon bon, et mon supplice n’est pas encore commencé. » (Voir Correspondance, III, p. 143.)

Effrayé de l’inquiétude de Flaubert et de l’étendue de son entreprise, son ami Jules Duplan lui conseille d’abandonner Carthage et de reprendre la Tentation. Non ! répond Flaubert, « Saint Antoine est d’ailleurs un livre qu’il ne faut pas rater. Je sais maintenant ce qui lui manque. Je suis dans Carthage, et je vais tâcher au contraire de m’y enfoncer le plus possible et de m’exalter. » En effet, il achève ses lectures et entrevoit maintenant d’autres difficultés : celles qu’il a rencontrées et vaincues dans ses précédents livres, celles de la phrase. C’est à Feydeau qu’il en fait l’aveu, dans une lettre où, malgré son accablement, perce néanmoins l’inébranlable volonté de vaincre son découragement :

« Depuis six semaines, je recule comme un lâche devant Carthage. J’accumule notes sur notes, livres sur livres, car je ne me sens pas en train. Je ne vois pas nettement mon objectif. Pour qu’un livre sue la vérité, il faut être bourré de son sujet par-dessus les oreilles. Alors la couleur vient tout naturellement, comme un résultat fatal et comme une floraison de l’idée même.

« Actuellement, je suis perdu dans Pline, que je relis pour la seconde fois de ma vie d’un bout à l’autre. (J’ai encore diverses recherches à faire dans Athénée et dans Xénophon ; de plus, cinq ou six mémoires dans l’Académie des inscriptions. Et puis, ma foi, je crois que ce sera tout ! Alors je ruminerai mon plan, qui est fait, et je m’y mettrai ! Et les affres de la phrase commenceront, les supplices de l’assonance, les tortures de la période ! Je suerai et me retournerai (comme Guatimozin) sur mes métaphores.

« Les métaphores m’inquiètent peu, à vrai dire (il n’y en aura que trop), mais ce qui me turlupine, c’est le côté psychologique de mon histoire… Je ne te montrerai rien de Carthage avant que la dernière ligne n’en soit écrite, parce que j’ai bien assez de mes doutes sans avoir par-dessus ceux que tu me donnerais. Tes observations me feraient perdre la boule. Quant à l’archéologie, elle sera « probable ». Voilà tout. Pourvu que l’on ne puisse pas me prouver que j’ai dit des absurdités, c’est tout ce que je demande. Pour ce qui est de la botanique, je m’en moque complètement. J’ai vu de mes propres yeux toutes les plantes et tous les arbres dont j’ai besoin ». (Voir Correspondance, III, p. 144 et 151.)

Au mois de novembre 1857, le premier chapitre de Carthage est achevé, mais ce premier effort n’aura été qu’une préparation à un effort plus grand ; l’effet rêvé n’est pas atteint, la psychologie des personnages est incomplète, et craignant de ne pas donner à ses paysages leur couleur exacte, Flaubert décide de partir pour Carthage. Très courageusement il écrit à Mme Leroyer de Chantepie : « J’ai commencé un roman antique, il y a deux mois, dont je viens de finir le premier chapitre ; or je n’y trouve rien de bon, et je me désespère là-dessus jour et nuit, sans arriver à une solution. Plus j’acquiers d’expérience dans mon art et plus cet art devient pour moi un supplice : l’imagination reste toujours stationnaire et le goût grandit. Voilà le malheur. Peu d’hommes, je crois, auront autant souffert que moi pour la littérature. » Et un mois plus tard : « Je sens que je suis dans le faux, comprenez vous ? et que mes personnages n’ont pas dû parler comme cela. Ce n’est pas une petite ambition que de vouloir entrer dans le cœur des hommes, quand ces hommes vivaient il y a plus de deux mille ans et dans une civilisation qui n’a rien d’analogue avec la nôtre. J’entrevois la vérité, mais elle ne me pénètre pas, l’émotion me manque. » Puis, le 23 janvier 1858 : « Il faut absolument que je fasse un voyage en Afrique… J’ai seulement besoin d’aller à Kheff (à trente lieues de Tunis) et de me promener aux environs de Carthage, dans un rayon d’une vingtaine de lieues, pour connaître à fond les paysages que je prétends décrire. » (Voir Correspondance, III, pages 154, 159, 171.)

Le 12 avril, Flaubert partit pour l’Afrique. Il visita Constantine, Philippeville, Utique, Carthage où il resta quatre jours, El-Jem, Sousse, Sfax, Kheff, Tunis, Bizerte, puis annonça son retour, par terre, en Algérie. « Je verrai de cette façon tout ce qu’il me faut pour Salammbô. Je connais maintenant Carthage et les environs à fond », écrit-il à sa nièce Caroline, le 20 mai, et le 6 juin il était de retour à Paris. C’est dans cette lettre que, pour la première fois, nous voyons apparaître le nom de Salammbô, adopté pour être le titre du livre, appelé précédemment Carthage. Rentré à Croisset, il achève de développer les notes prises en cours de route (voir Notes de voyage, II, Carthage), puis il écrit à Feydeau : « Je t’apprendrai que Carthage est complètement à refaire, ou plutôt à faire. Je démolis tout. C’était absurde ! impossible ! faux ! »

Nous avons retrouvé dans les papiers de Flaubert le travail abandonné de Salammbô. Il est enfermé dans un dossier portant cette inscription :

Il comprend 27 feuillets, paginés 1 à 27 ; le développement correspond au scenario suivant, que nous avons trouvé complet au milieu d’autres plans ébauchés ou inachevés. Quand ce plan fut élaboré Flaubert n’avait pas encore trouvé le nom de Salammbô ; ce personnage s’appelait alors Pyrrha.

État de Carthage.

Les Mercenaires.

Dans la maison d’Hamilcar. — Mâtho, Naravas, Pyrrha. — Naravas y loge en qualité d’hôte, peur sourde que lui fait Mâtho qui aime Pyrrha. Pyrrha n’ose repousser ouvertement Mâtho, car, par lui, elle contient les Mercenaires. Aussi font-ils moins de mal chez elle que partout ailleurs. Ce sera même plus tard un des motifs de jalousie et d’accusation de la part des sénateurs contre Hamilcar. — Naravas s’aperçoit qu’il joue un rôle assez sot, et s’en retourne à son pays. Pendant que Naravas était jaloux de Mâtho les camarades de Mâtho le blaguent. — Pyrrha est une patricienne, qui a surtout peur de se compromettre.

Au reste, Mâtho lui inspire plus de peur que d’amour — malgré cela, Mâtho ne lui est pas indifférent. — Curiosités de la femme civilisée — attrait du Barbare — elle ne s’en rend pas compte.

Mâtho veut la posséder — il est doux et lui fait la cour, à sa manière — puis il arrive aux délires. — Il lui propose un tas de choses qui la font sourire de pitié — enfin, pris d’une folie subite, il court au temple, vole le peplos d’Astarté, et le lui apporte en triomphe. — Elle pâlit, s’indigne — et s’écarte de peur de toucher le manteau (expliquer la nature sacrée du voile) saint qui tue qui l’approche. Alors Mâtho est pris de fureur — il part, traînant le voile — indignation de la populace, terreur en même temps — il s’échappe de Carthage suivi de ses compagnons qui espèrent bien revenir, et piller largement.

Troubles dans la ville — retour d’Hamilcar — sa fille ne lui avoue rien — remords de la fille — elle est la cause involontaire de diverses délibérations du Sénat de Carthage (terribles et grotesques). — Commencement de haine contre Hamilcar, c’est chez lui que logeait Mâtho.

La jeune fille prend, après mille luttes, la résolution de sauver la ville, en reprenant le voile — elle y retouchera, elle mourra, mais Carthage sera sauvée par une femme.

Elle ne met dans sa confidence que quelques serviteurs fidèles — elle part pour le camp des Mercenaires — elle entre — joie de Mâtho — il veut à toute force qu’elle prenne, cette fois, le voile sacré — elle tremble encore, puis étend la main ; alors il la couvre avec le manteau, comme avec un linceul — il l’étreint sur sa poitrine, et finalement la b....

Dire comme quoi elle s’échappe avec le voile (peut-être doit-elle rester là quelques jours — ce sera une occasion de décrire le camp et les mœurs des Mercenaires).

Fuite de Pyrrha — Naravas passe aux Carthaginois (là, développer et coordonner les événements historiques qui ne sont guère accessoires du roman).

Hamilcar charmé reçoit Naravas et lui fiance sa fille — il faut qu’on voie cette scène, et la balle de Pyrrha dont ...... est encore .................... mercenaire ; elle consent, cependant — elle cède — n’est-elle pas destinée à mourir ?

Suite des événements dans le camp — bataille, gentillesses — prise de Mâtho — son supplice par les rues, le jour où l’on va célébrer les noces de Pyrrha — regard de la jeune fille sur le corps déchiré de Mâtho — elle l’aime — c’est lui l’époux — ils ont été mariés par la mort — elle pâlit, et tombe — dans le sang de Mâtho.

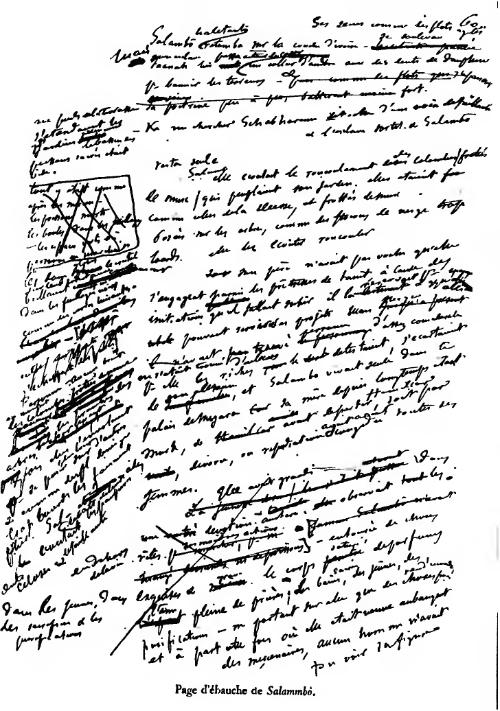

Nous donnons la première page de ce manuscrit abandonné. C’est une ample description de Carthage.

« Carthage, bâtie sur une haute péninsule, était bordée à l’est, du côté de la Cyrénaïque, par un golfe entouré de montagnes. Au nord, du côté de la Sicile, la pleine mer battait sa falaise blanche, et au sud et à l’ouest, le lac de Tunis et le golfe d’Utique échancraient l’isthme étroit qui la reliait à la terre ferme. Ainsi posée au milieu des ondes, elle tournait le dos à la mer avec l’insolente sécurité d’un maître, tandis qu’elle regardait l’Afrique tout en face et, allongeant vers elle son bras de terre, semblait la tenir attachée.

« Elle ne se laissait pas, comme Athènes et Alexandrie, apercevoir du large par le voyageur qui arrivait : il fallait, après les écueils de son rivage, doubler le promontoire de Moloch, où tombait pendant la nuit un phare géant ; puis on suivait le bord d’un môle qui s’avançait dans les flots, et enfin elle se découvrait échelonnant ses maisons de pierre, à six étages, toutes barbouillées de bitume. Il y en avait en planches, en galets, en roseaux, et comme toutes finissaient par des terrasses, on aurait dit un amoncellement d’énormes dés. Les bois des temples faisaient des lacs de verdure dans cette masse sombre, les places publiques la nivelaient par paliers inégaux, et d’innombrables ruelles s’entre-croisant la coupaient de haut en bas. Les palais des patriciens, en forme de bûchers funéraires, obscurcissaient de leur ombre les habitations à leurs pieds, et sur les toits des temples et aux angles de leurs frontons se dressaient des statues couvertes d’or, colossales ou petites, avec des ventres énormes ou démesurément allongés, renversant la tête, ouvrant les bras et tenant dans leurs mains des grils, des chaînes et des épées. »

En juillet 1858, ayant établi un nouveau plan, inspiré par une vision toute fraîche, Flaubert reprend Salammbô ; l’écriture, au début, semble en être facile et rapide. « J’en suis arrivé dans mon premier chapitre à ma petite femme. J’astique son costume, ce qui m’amuse. Cela m’a remis un peu d’aplomb. Je me vautre comme un cochon sur les pierreries dont je l’entoure… » (Lettre à Jules Duplan, Correspondance, III, p. 180.) Mais les difficultés vont surgir, car cette fois Flaubert, connaissant son sujet à fond, sait les effets qu’il en veut tirer et jusqu’en 1862, la lutte avec la phrase, l’ampleur de la période, l’harmonie va être constante. « Quel chien de sujet ! écrit-il à Feydeau en septembre 1858, « je passe alternativement de l’emphase la plus extraordinaire à la platitude la plus académique… D’un autre côté, comme il faut faire violent, je tombe dans le mélodrame. C’est à se casser la gueule, nom d’un petit bonhomme ! La difficulté est de trouver la note juste. » (Voir Correspondance, III, p. 183.) Et au mois de décembre il lui dit : « Je me lève à midi et me couche entre 3 et 4 heures du matin. Je m’endors vers 5 heures ; à peine si je vois la lumière des cieux… Depuis dix-huit jours j’ai écrit dix pages, lu en entier la Retraite des Dix mille (et analysé), six traités de Plutarque (sic), la grande hymne à Cérès… Dans deux jours, j’entame le chapitre III. Je suis dans une venette atroce, parce que je vais répéter comme effet dans le chapitre III ce qui a été dit dans le chapitre II. Des malins emploieraient la ficelle pour escamoter la difficulté. Je vais lourdement m’épater tout au milieu, comme un bœuf. Tel est mon système, mais je vais suer, par exemple ! et me désespérer dans la confection dudit passage ! Sérieusement, je crois que jamais on n’a entrepris un sujet aussi difficile de style. À chaque ligne, à chaque mot, la langue me manque, l’insuffisance du vocabulaire est telle, que je suis forcé à changer les détails très souvent. J’y crèverai, mon vieux… » Arrivé au quatrième chapitre : Sous les murs de Carthage, Flaubert commence à considérer la valeur du travail exécuté : « Ça peut être bien beau, mais ça peut être aussi très bête », et le doute domine sur l’intérêt du sujet : « Celui-là ne sera pas un bon livre, qu’importe ! s’il fait rêver à de grandes choses ! Nous valons plus par nos aspirations que par nos œuvres. » Au cours de l’été 1859, il se sent épuisé par l’effort, mais on sent chez lui l’opiniâtre volonté du lutteur sûr de gagner la partie : « À chaque ligne, à chaque mot, je surmonte des difficultés dont personne ne me saura gré. Car si mon système est faux, l’œuvre est ratée. Quelquefois je me sens épuisé et las jusque dans la moelle des os, et je pense à la mort avec avidité, comme un terme à toutes ces angoisses. Puis ça remonte tout doucement. Je me re-exalte et je re-tombe — toujours ainsi ». (Lettre à Feydeau, Correspondance, III, p. 229.)

Au mois de mai 1860, il achève, ivre d’exaltation, le chapitre VII : Hamilcar Barca. Mais voici la Bataille du Macar ; dans ses ébauches nous en trouvons certaines pages refaites 14 fois, tel ce passage : C’était le corps des hoplites, et le chapitre entier a été repris 9 fois. « Ce n’est pas une petite besogne que la narration et description d’une bataille antique, car on retombe dans l’éternelle bataille épique, qu’ont faite, d’après Homère, tous les écrivains nobles. » L’écriture de ce chapitre semble avoir duré trois mois, car au mois d’août, Flaubert écrit à Feydeau : « Ma bataille du Macar est terminée, provisoirement du moins, car je n’en suis pas satisfait, c’est à reprendre, cela peut être mieux. » Au mois d’octobre, le chapitre IX : En campagne, est écrit : « C’est un tour de force… Le style est autant sous les mots que dans les mots. C’est autant l’âme que la chair d’une œuvre. » Les craintes qu’il éprouvait au chapitre IV, sur les situations répétées, surgissent de nouveau, en écrivant le chapitre XII : L’aqueduc. « Carthage me fera crever de rage, écrit-il à Feydeau, je suis maintenant plein de doutes sur l’ensemble, sur le plan général : je crois qu’il y a trop de troupiers. Ma volonté ne faiblit point cependant, et je continue. Je commence maintenant le siège de Carthage… Pour te donner une idée du petit travail préparatoire que certains passages me demandent, j’ai lu depuis hier 60 pages in-folio à deux colonnes de la Pohorcétique de Juste-Lipse. Voilà. » À Goncourt et à Louis Bouilhet, il exprime encore plus brutalement ses doutes et son émotion, en pensant que son livre peut être « embêtant à crever ». Louis Bouilhet lui répond par cette curieuse lettre (inédite) non datée : « Tu me parais embêté de ton côté et ton XIIe chapitre est long à venir, mais il viendra comme les autres. Quant à ce que tu dis du plan général, je n’en sais rien. Je crois que les petits faits sont nécessaires, c’est la fatalité du sujet et le moyen d’échapper aux allures épiques et poncives.

« Si c’était une pièce de théâtre, tu aurais raison de craindre les situations répétées. Si c’était même un roman de fantaisie pure, ce serait une chose fâcheuse, mais note que, s’il y a un côté fantaisiste dans ton sujet — à savoir, la fille d’Hamilcar — tout le reste est historique et s’est reproduit et répété aussi, livre en main, forcément. Tu n’as pas le droit de changer ça.

« As-tu eu raison de prendre un substratum historique ? C’est une autre question. Moi je crois que tu as bien fait : ça donne de l’autorité, du poids. Mais si tu avais imaginé tout de fond en comble, tu aurais été moins gêné.

« D’où je conclus qu’il faut bravement accepter le sujet avec ses conséquences et se rappeler que l’Iliade n’est qu’une suite de combats pareils et de situations presque identiques. »

Au mois de juillet 1861, il écrit le treizième chapitre : Moloch, et les mêmes doutes sur l’ensemble de son livre l’accablent et le découragent vraiment. Il envisage des difficultés sur l’exécution du Défilé de la Hache et reprend la fin de la Bataille du Macar pour éviter des redites dans ses descriptions de tueries et de combats. Il se plaint à Feydeau d’une fatigue physique qu’il n’a jamais ressentie. « Carthage aura ma fin si cela se prolonge, » s’écrie-t-il. Un document purement stratégique lui manque pour le chapitre xiv et il compte venir à Paris vers le 15 août ; il l’annonce sous cette forme plaisante à Mlle Bosquet : « Je suis présentement accablé de fatigue, je porte sur les épaules deux armées entières : trente mille hommes d’un côté, onze mille de l’autre, sans compter les éléphants avec leurs éléphantarques, les goujats et les bagages ! Il faut que j’aille a Paris avant le 15 août (toujours pour Carthage). Mais quand je songe qu’on ne tiendra aucun compte de la peine que je me donne, et que le premier venu, un journaliste, un idiot, un bourgeois, trouvera, sans se gêner, quantité de sottises dans ce qui me paraît le meilleur, j’entre dans une mélancolie sans fond, j’ai des tristesses d’ébène, une amertume à en crever… » (Voir Correspondance, III, p. 296.)

Ici commence une période d’irritation : la hâte d’en finir, et cependant Moloch le tiendra jusqu’au mois d’octobre, puis l’effet incertain que produira son livre. Ses lettres à Feydeau, à Goncourt, indiquent cette appréhension, qui domine maintenant dans sa pensée : « Que sera-ce ? que sera-ce ? Je suis à compter tous les jours, car je veux avoir fini en janvier, pour publier en mars. À mesure que j’avance, je m’aperçois des répétitions, ce qui fait que je récris à neuf les passages situés cent ou deux cents pages plus haut, besogne très énervante. Je bûche comme un nègre, je ne lis rien, je ne vois personne ; j’ai une existence de curé, monotone, piètre et décolorée. » (Voir Correspondance, III, page 301.) Voici enfin le Défilé de la Hache ; l’existence du « défilé » est prouvée par une référence que le Ministre de France à Tunis adressa à Flaubert et que nous avons trouvée dans ses notes : « On trouve dans les montagnes de Jaffar, entre Carthage et Utique, une gorge profonde, appelée Tenyet-el-Fez, le chemin de la Hache. C’est peut-être cela que vous cherchez. »

L’établissement stratégique des deux armées, en raison de la configuration que Flaubert donna au terrain, a dû lui donner beaucoup de peine, car voici la lettre (inédite) que Bouilhet lui adressa en réponse à l’une de ses communications : « … Je n’avais pas nettement compris la difficulté du défilé. Aujourd’hui c’est plus clair, mais pas plus facile comme expédients. Ce qui m’embarrasse le plus, c’est la possibilité qu’ils avaient, dis-tu, de sortir de là. Peut-être est-ce impossible comme tu le comprends, et faut-il te priver de cet effet final. Quant aux subsistances et à la possibilité de rester un mois avec la plus infime nourriture, tu as le droit de faire ce que bon te semblera. Souviens-toi des naufrages et combien il faut peu à l’homme pour vivre. Ont-ils mangé des serpents ? des insectes ?… Enfin vois et tâche de leur rendre matériellement impossible la faculté de sortir de là. »

À la fin du mois de décembre, Flaubert annonce joyeusement à Jules Duplan que le Défilé de la Hache est écrit : « … C’est fait ! je viens d’en sortir, j’ai vingt mille hommes qui viennent de crever et de se manger réciproquement. J’ai là, je crois, des détails coquets et j’espère soulever de dégoût le cœur des honnêtes gens. Monseigneur (Bouilhet) m’a fait faire pas mal de changements et de corrections à mon siège et à ma brûlade (j’ai rajouté des supplices) ; bref, ça marche, maintenant, plus lestement. » (Voir Correspondance, III, p. 306.) De janvier à mars, il décrit ses derniers carnages et la mort effroyable de Mâtho. En avril 1862, Salammbô est terminé.

Avant de se séparer de son manuscrit, Flaubert le revoit entièrement ; la phrase est encore surveillée, les descriptions qui offrent trop de ressemblance dans les détails sont reprises, et cette dernière besogne est, pour l’auteur fatigué, tout ce qu’il y a de pénible. « Croiriez-vous que je suis encore dessus, à enlever les répétitions de mots et à changer les substantifs impropres ? Je me meurs d’ennui, » écrit-il à Mlle Bosquet ; mais immédiatement après il avise les Goncourt de sa délivrance : « Ce que je deviens, mes chers bons ? rien du tout. Je suis enfin débarrassé de Salammbô. La copie est à Paris depuis lundi dernier… Je me suis enfin résigné à considérer comme fini un travail interminable. À présent le cordon ombilical est coupé. Ouf ! n’y pensons plus ! Il s’agit de passer à d’autres exercices. »

En septembre 1862, Flaubert, après bien des hésitations et des conditions rigoureuses pour son éditeur Michel Lévy, de qui il ne voulut entendre et connaître ni critique ni opinion, corrigeait ses épreuves : « Je m’occupe présentement à enlever les et trop fréquents et quelques fautes de français. Je couche avec la Grammaire des grammaires. » Plus tard, en 1879, il reverra encore son texte, à l’occasion de sa publication dans l’édition Lemerre, et l’épurera surtout d’une grande quantité d’adverbes (voir variantes). Salammbô parut le 24 novembre 1862, en 1 volume in-octavo.

II. LES ÉBAUCHES ET LE MANUSCRIT.

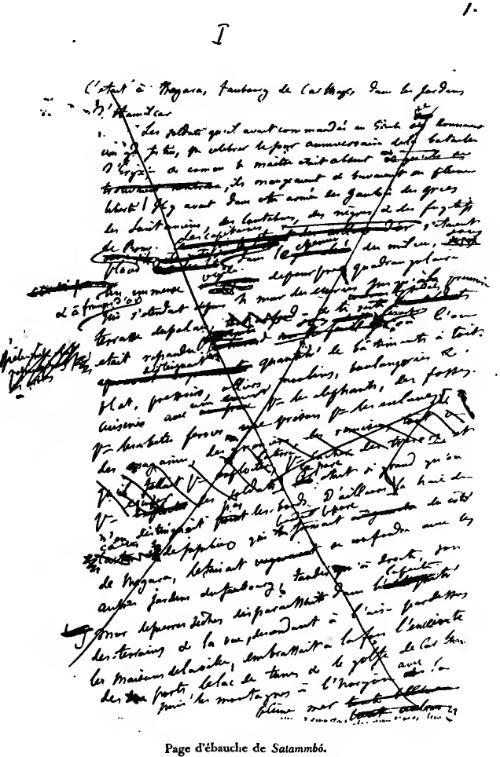

Dans un dossier portant la date de 1858, nous trouvons, d’une part, des ébauches de plans, de chapitres, de phrases, et des notes jetées dans tous les sens, sur des papiers de tous les formats, et, d’autre part, 1,825 feuillets écrits au recto et au verso, criblés de ratures et de surcharges. C’est l’ébauche de Salammbô. D’un côté, ces feuillets contiennent le croquis plutôt que l’ébauche du passage à développer, avec les indications des effets à rendre ; de l’autre côté, folioté, est l’ébauche criblée de corrections. D’après cette ébauche est écrit le manuscrit définitif.

Avec le concours de ces 1,825 feuillets, on peut suivre Flaubert au milieu de ses difficultés d’exécution. Il n’est pas une page, pas un chapitre qui n’ait été repris au moins trois fois. Le chapitre VI : Hannon, a été ébauché six fois ; le chapitre VIII : La Bataille du Macar, a été repris neuf fois ; une page de ce chapitre est ébauchée quatorze fois : « C’était le corps des hoplites, la lourde infanterie coiffée de casques béotiens descendant jusqu’aux épaules ; ainsi son armée était grosse de dix mille hommes », et elle n’atteint sa forme définitive que dans le manuscrit recopié. Ces 1,825 feuillets sont paginés 1 à 342, les fragments repris reprenant aussi leur ordre numérique original.

Le manuscrit définitif de Salammbô porte, sur le cartonnage qui l’enferme, l’inscription suivante, écrite de la main de Flaubert :

Il est écrit sur papier dit écolier grand format et comprend 340 feuillets paginés 1 à 340. De tous les manuscrits de Flaubert, celui-ci est le plus raturé ; des corrections de toutes sortes y abondent comme on le verra par les deux pages que nous reproduisons en fac-similé (p. 478 et 479).

Le manuscrit de Flaubert n’a été souillé d’aucun contact ; une copie en fut faite pour l’impression. Cette copie comprend 494 feuillets, paginés 1 à 494. L’écriture de Flaubert n’intervient que pour de rares corrections, qui ne sont pour la plupart que des suppressions d’adverbes.

Mêlé à ces documents, nous avons trouvé un « résumé » de Salammbô. Il est écrit sans aucune rature, d’une main très reposée. Le résumé est si fidèle au développement qu’il est permis de croire que Flaubert l’écrivit après son livre. Nous le publions à titre documentaire.

I. Jardin — palais — les Mercenaires — traits généraux de costumes et de figures — mangent et boivent.

Explication politique.

Spendius — Giscon — re-orgie — jardinet — poissons.

Salammbô.

Narr’Havas et Mâtho en face l’un de l’autre. Vin — sur la terrasse — soleil levant — discours de Spendius « Non » — Matin vu du jardin — Salam. au loin.

II. Départ des B. en désordre, leurs physionomies avec leurs armes (p. 95) — Les Carthaginois sur les murs — pêle-mêle de l’arrière-garde — un cri, joie du départ, campagne des Carth. — gué.

Antécédents de Spendius — antécéd. Mâtho — côte à côte — clair de lune — monotonie de la campagne — de temps à autre une femme qui fuit — les lions.

Les prostituées de Sicca — vallée de Sicca — Narr’Havas reparaît — mélancolie de Mâtho — insomnie — son amour contraste de Spendius qui est gai.

Les Mercenaires attendent leur paie, s’aigrissent, et les débiteurs et les paysans arrivent — anxiété.

Hannon paraît — sa litière — éléphantiasis — discours maladroits — les Barbares écoutant Spendius traduit à faux le discours — Arrivée de Zarxas — explication du meurtre des B. — fureur contre H. — ses bagages — on dilapide — il s’enfuit — tous partent à Carthage.

III. Clair de lune s/Carth. — Salam et Taanach — prières à la lune — aspirations — ce qu’était Salammbô — influence et jalousie de la Rabetna — Schahabarim — Elle demande plus d’explications.

Puis expose les origines — elle demande à voir le voile — il la repousse.

Un tourbillon de poussière — ce sont les Barbares.

IV. Gens qui arrivent — les B. s’arrêtent au milieu de l’isth. — un homme regarde l’aqueduc.

Murs de Carthage — la ville — enceintes Byrsa — quelques édifices, des temples — mouvement de la population — Mâtho voudrait y pénétrer — conseils de Spendius « laisse entrer ta colère » — Mâtho instruit ses hommes — Les M. se rapprochent plus près des murs.

Anxiété du Gd Conseil — ce qu’il aurait fallu faire — avis différent d’H. et de Giscon.

IX. Plan de guerre d’H. — on se soumet — Ses prisonniers arrivent à Carthage — leurs supplices et l’armée d’Auth. quitte Tunis — Plan de guerre des Mercenaires — Narr’Havas revient — discipline sévère — on chasse les femmes — dureté de Mâtho.

Hamilcar échappe aux Barbares — marches-et contre-marches — Carth. ne lui envoie pas de secours — il vit sur les tribus et ravage tout — Utique et Hippo-Zaryte n’osent se compromettre.

Les 4 armées des Barbares se réunissent et l’enferment — H. se fortifie solidement — les Mercenaires commencent à en rabattre — ruse d’H. pour les diviser et pour les effrayer — les chefs des B. ne sont pas d’accord — position misérable des Carthag., en contraste avec le bien-être des Barb.

Les captifs.

H. tente une sortie — Zarxas mange le cœur d’un homme — disette des Carth. toujours assaillis — Paysage — Mécontentement de Carth. contre H. — c’est sa faute — exaltation et peur — Salammbô est comprise dans cette haine — on vient crier sous sa terrasse.

X. Le serpent est malade — Salammbô aussi — remèdes que lui prescrit Schahab. — ses antécédents — ses croyances particulières — ennui de ses occupations — jaloux mystiquement de Salammbô — Enseignement plus haut — elle ne comprend rien — il méprise Tanit — il veut s’y raccrocher — Annonce à Salammbô la situation de son père et dit qu’il faut qu’elle aille reprendre le zaïmph.

Elle se décide — instructions — pressentiments funèbres — sa toilette — le serpent — comment elle est habillée — s’en va — désespoir de Taanach.

XII. Comment la bataille s’est passée — tableau général du champ de bataille — ceux qui survivent — soir — corbeaux — chiens — Les fugitifs reviennent — on pense aux morts — Comment ils sont — funérailles différentes — tableau — on s’exalte — fatigue — s’endorment — De leurs anciens compagnons viennent — on les renvoie — Accablés — on se porte sur les captifs — supplices pr se venger.

Mâtho — Spendius — les chefs.

Un prétendu courrier des Mercenaires de la Sardaigne — un second de Tunis — harangue de Spendius — on tue les captifs de Giscon — sa tête — Déclaration de haine.

Ils s’en vont.

Position d’Hamilcar — demande une armée — on lui obéit — Hannon devant Hippo-Zaryte — sa campagne — rentre à Carthage — On apprend les révoltes de Sardaigne — ambassadeurs romains — secours de Rome aux Mercenaires — prise de 500 Romains, etc…

Utique, Hippo-Zaryte tuent la garnison carthaginoise.

Ébranlement général — Hann. se décide à rentrer dans Carthage — les Barbares le voient s’en aller, le poursuivent — Mâtho voit Carth. — Spendius — récit de Mâtho — les Postes — son cheval — ils s’arrêtent.

Toute l’Afrique arrive — les gens de l’Orient — de l’Occident — les Nègres — hommes inconnus — diversité des armes — ensemble de cette gde foule.

Les Carth. voient arriver les machines — effet général — mais les Mercenaires ne sont pas pressés — Trou dans le rempart — les femmes — Spendius se décide, part avec Zarxas — sentinelle — clair de lune — monte sur l’aqueduc — l’aqueduc coupé — Les Carth. — les Barbares — Spendius au haut de l’aqueduc — mouvement d’orgueil.

XV. Carthage en joie — aspect général — on attend Salammbô — Mâtho va mourir — impatience de le voir — Procession — Salammbô paraît — tout est placé — le festin — Mâtho paraît — hésitation — dans les rues — Mâtho et Salammbô se regardent — il meurt — Shaliabarim le cœur sur la stapule — Narr’Havas boit au génie de Carthage — Salammbô se lève — elle retombe — Ainsi mourut pour avoir touché au manteau de Tanit.