Trois Contes (Flaubert)/Texte entier

de

GUSTAVE FLAUBERT

LA LÉGENDE DE SAINT JULIEN L’HOSPITALIER

HÉRODIAS

UN CŒUR SIMPLE.

I

endant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l’Évêque envièrent à Mme Aubain sa servante Félicité.

Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse, — qui cependant n’était pas une personne agréable.

Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1809, en lui laissant deux enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors, elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Toucques et la ferme de Geffosses, dont les rentes montaient à 5,000 francs tout au plus, et elle quitta sa maison de Saint-Melaine pour en habiter une autre moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles.

Cette maison, revêtue d’ardoises, se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle où Mme Aubain se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. Contre le lambris, peint en blanc, s’alignaient huit chaises d’acajou. Un vieux piano supportait, sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons. Deux bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style Louis XV. La pendule, au milieu, représentait un temple de Vesta, — et tout l’appartement sentait un peu le moisi, car le plancher était plus bas que le jardin.

Au premier étage, il y avait d’abord la chambre de « Madame », très grande, tendue d’un papier à fleurs pâles, et contenant le portrait de « Monsieur » en costume de muscadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite, où l’on voyait deux couchettes d’enfants, sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé, et rempli de meubles recouverts d’un drap. Ensuite un corridor menait à un cabinet d’étude ; des livres et des paperasses garnissaient les rayons d’une bibliothèque entourant de ses trois côtés un large bureau de bois noir. Les deux panneaux en retour disparaissaient sous des dessins à la plume, des paysages à la gouache et des gravures d’Audran, souvenirs d’un temps meilleur et d’un luxe évanoui. Une lucarne, au second étage, éclairait la chambre de Félicité, ayant vue sur les prairies.

Elle se levait dès l’aube, pour ne pas manquer la messe, et travaillait jusqu’au soir sans interruption ; puis le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s’endormait devant l’âtre, son rosaire à la main. Personne, dans les marchandages, ne montrait plus d’entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur, et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain, — un pain de douze livres, cuit exprès pour elle, et qui durait vingt jours.

En toute saison elle portait un mouchoir d’indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge, et par-dessus sa camisole un tablier à bavette, comme les infirmières d’hôpital.

Son visage était maigre et sa voix aiguë. À vingt-cinq ans, on lui en donnait quarante ; dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge ; — et, toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés, semblait une femme en bois, fonctionnant d’une manière automatique.

II

lle avait eu, comme une autre, son histoire d’amour.

Son père, un maçon, s’était tué en tombant d’un échafaudage. Puis sa mère mourut, ses sœurs se dispersèrent, un fermier la recueillit, et l’employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l’eau des mares, à propos de rien était battue, et finalement fut chassée pour un vol de trente sols, qu’elle n’avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse-cour, et, comme elle plaisait aux patrons, ses camarades la jalousaient.

Un soir du mois d’août (elle avait alors dix-huit ans), ils l’entraînèrent à l’assemblée de Colleville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d’or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l’écart modestement, quand un jeune homme d’apparence cossue et qui fumait sa pipe les deux coudes sur le timon d’un banneau, vint l’inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard, et, s’imaginant qu’elle le devinait, offrit de la reconduire. Au bord d’un champ d’avoine, il la renversa brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s’éloigna.

Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement, et en frôlant les roues elle reconnut Théodore.

Il l’aborda d’un air tranquille, disant qu’il fallait tout pardonner, puisque c’était « la faute de la boisson ».

Elle ne sut que répondre et avait envie de s’enfuir.

Aussitôt il parla des récoltes et des notables de la commune, car son père avait abandonné Colleville pour la ferme des Écots, de sorte que maintenant ils se trouvaient voisins.

— Ah ! dit-elle.

Il ajouta qu’on désirait l’établir. Du reste il n’était pas pressé, et attendait une femme à son goût. Elle baissa la tête. Alors il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle reprit, en souriant, que c’était mal de se moquer.

— Mais non, je vous jure !

Et du bras gauche il lui entoura la taille. Elle marchait soutenue par son étreinte ; ils se ralentirent. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l’énorme charretée de foin oscillait devant eux ; et les quatre chevaux, en traînant leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l’embrassa encore une fois. Elle disparut dans l’ombre.

Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous.

Ils se rencontraient au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle n’était pas innocente à la manière des demoiselles, — les animaux l’avaient instruite ; — mais la raison et l’instinct de l’honneur l’empêchèrent de faillir. Cette résistance exaspéra l’amour de Théodore, si bien que pour le satisfaire (ou naïvement peut-être) il proposa de l’épouser. Elle hésitait à le croire. Il fit de grands serments.

Bientôt il avoua quelque chose de fâcheux : ses parents, l’année dernière, lui avaient acheté un homme ; mais d’un jour à l’autre on pouvait le reprendre ; l’idée de servir l’effrayait. Cette couardise fut pour Félicité une preuve de tendresse ; la sienne en redoubla. Elle s’échappait la nuit, et parvenue au rendez-vous, Théodore la torturait avec ses inquiétudes et ses instances.

Enfin, il annonça qu’il irait lui-même à la Préfecture prendre des informations, et les apporterait dimanche prochain, entre onze heures et minuit.

Le moment arrivé, elle courut vers l’amoureux.

À sa place, elle trouva un de ses amis.

Il lui apprit qu’elle ne devait plus le revoir. Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très riche, Mme Lehoussais, de Toucques.

Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu et gémit toute seule dans la campagne jusqu’au soleil levant. Puis, elle revint à la ferme, déclara son intention d’en partir ; et, au bout du mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir, et se rendit à Pont-l’Évêque.

Devant l’auberge, elle questionna une bourgeoise en capeline de veuve, et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-chose, mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d’exigences que Madame Aubain finit par dire :

— Soit, je vous accepte !

Félicité, un quart d’heure après, était installée chez elle.

D’abord, elle y vécut dans une sorte de tremblement, que lui causaient « le genre de la maison » et le souvenir de « Monsieur », planant sur tout ! Paul et Virginie, l’un âgé de sept ans, l’autre de quatre à peine, lui semblaient formés d’une matière précieuse ; elle les portait sur son dos comme un cheval ; et Mme Aubain lui défendit de les baiser à chaque minute, ce qui la mortifia. Cependant elle se trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fondu sa tristesse.

Tous les jeudis, des habitués venaient faire une partie de boston. Félicité préparait d’avance les cartes et les chaufferettes. Ils arrivaient à huit heures bien juste, et se retiraient avant le coup de onze.

Chaque lundi matin, le brocanteur qui logeait sous l’allée étalait par terre ses ferrailles. Puis la ville se remplissait d’un bourdonnement de voix, où se mêlaient des hennissements de chevaux, des bêlements d’agneaux, des grognements de cochon, avec le bruit sec des carrioles dans la rue. Vers midi, au plus fort du marché, on voyait paraître sur le seuil un vieux paysan de haute taille, la casquette en arrière, le nez crochu, et qui était Robelin, le fermier de Geffosses. Peu de temps après, — c’était Liébard, le fermier de Toucques, petit, rouge, obèse, portant une veste grise et des houseaux armés d’éperons.

Tous les deux offraient à leur propriétaire des poules ou des fromages. Félicité invariablement déjouait leurs astuces ; et ils s’en allaient pleins de considération pour elle.

À des époques indéterminées, Mme Aubain recevait la visite du marquis de Gremanville, un de ses oncles, ruiné par la crapule et qui vivait à Falaise sur le dernier lopin de ses terres. Il se présentait toujours à l’heure du déjeuner, avec un affreux caniche dont les pattes salissaient tous les meubles. Malgré ses efforts pour paraître gentilhomme jusqu’à soulever son chapeau chaque fois qu’il disait : « Feu mon père », l’habitude l’entraînant, il se versait à boire coup sur coup, et lâchait des gaillardises. Félicité le poussait dehors poliment :

— Vous en avez assez, M. de Gremanville ! À une autre fois !

Et elle refermait la porte.

Elle l’ouvrait avec plaisir devant M. Bourais, ancien avoué. Sa cravate blanche et sa calvitie, le jabot de sa chemise, son ample redingote brune, sa façon de priser en arrondissant le bras, tout son individu lui produisait ce trouble où nous jette le spectacle des hommes extraordinaires.

Comme il gérait les propriétés de « Madame », il s’enfermait avec elle pendant des heures dans le cabinet de « Monsieur », et craignait toujours de se compromettre, respectait infiniment la magistrature, avait des prétentions au latin.

Pour instruire les enfants d’une manière agréable, il leur fit cadeau d’une géographie en estampes. Elles représentaient différentes scènes du monde, des anthropophages coiffés de plumes, un singe enlevant une demoiselle, des Bédouins dans le désert, une baleine qu’on harponnait, etc.

Paul donna l’explication de ces gravures à Félicité. Ce fut même toute son éducation littéraire.

Celle des enfants était faite par Guyot, un pauvre diable employé à la Mairie, fameux pour sa belle main, et qui repassait son canif sur sa botte.

Quand le temps était clair, on s’en allait de bonne heure à la ferme de Geffosses.

La cour est en pente, la maison dans le milieu ; et la mer, au loin, apparaît comme une tache grise.

Félicité retirait de son cabas des tranches de viande froide, et on déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Il était le seul reste d’une habitation de plaisance maintenant disparue. Le papier de la muraille, en lambeaux, tremblait aux courants d’air. Mme Aubain penchait son front, accablée de souvenirs ; les enfants n’osaient plus parler.

— Mais jouez donc ! disait-elle.

Ils décampaient.

Paul montait dans la grange, attrapait des oiseaux, faisait des ricochets sur la mare, ou tapait avec un bâton les grosses futailles qui résonnaient comme des tambours.

Virginie donnait à manger aux lapins, se précipitait pour cueillir des bluets, et la rapidité de ses jambes découvrait ses petits pantalons brodés.

Un soir d’automne, on s’en retourna par les herbages.

La lune à son premier quartier éclairait une partie du ciel, et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la Toucques. Des bœufs, étendus au milieu du gazon, regardaient tranquillement ces quatre personnes passer. Dans la troisième pâture, quelques-uns se levèrent, puis se mirent en rond devant elles. — « Ne craignez rien ! » dit Félicité ; et, murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l’échine, celui qui se trouvait le plus près ; il fit volte-face, les autres l’imitèrent. Mais quand l’herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s’éleva. C’était un taureau que cachait le brouillard. Il avança vers les deux femmes. Mme Aubain allait courir.

— Non ! non ! moins vite !

Elles pressaient le pas cependant, et entendaient par-derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots, comme des marteaux, battaient l’herbe de la prairie ; voilà qu’il galopait maintenant ! Félicité se retourna et elle arrachait à deux mains des plaques de terre qu’elle lui jetait dans les yeux. Il baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Mme Aubain, au bout de l’herbage avec ses deux petits, cherchait éperdue comment franchir le haut-bord. Félicité reculait toujours devant le taureau, et continuellement lançait des mottes de gazon qui l’aveuglaient, tandis qu’elle criait :

— Dépêchez-vous ! dépêchez-vous !

Mme Aubain descendit le fossé, poussa Virginie, Paul ensuite, tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus, et à force de courage y parvint.

Le taureau avait acculé Félicité contre une claire-voie ; sa bave lui rejaillissait à la figure, une seconde de plus il l’éventrait. Elle eut le temps de se couler entre deux barreaux, et la grosse bête, toute surprise, s’arrêta.

Cet événement, pendant bien des années, fut un sujet de conversation à Pont-l’Évêque. Félicité n’en tira aucun orgueil, ne se doutant même pas qu’elle eût rien fait d’héroïque.

Virginie l’occupait exclusivement ; — car elle eut, à la suite de son effroi, une affection nerveuse, et M. Poupart, le docteur, conseilla les bains de mer de Trouville.

Dans ce temps-là, ils n’étaient pas fréquentés. Mme Aubain prit des renseignements, consulta Bourais, fit des préparatifs, comme pour un long voyage.

Ses colis partirent la veille, dans la charrette de Liébard. Le lendemain, il amena deux chevaux dont l’un avait une selle de femme, munie d’un dossier de velours ; et sur la croupe du second un manteau roulé formait une manière de siège. Mme Aubain y monta, derrière lui. Félicité se chargea de Virginie, et Paul enfourcha l’âne de M. Lechaptois, prêté sous la condition d’en avoir grand soin.

La route était si mauvaise que ses huit kilomètres exigèrent deux heures. Les chevaux enfonçaient jusqu’aux paturons dans la boue, et faisaient pour en sortir de brusques mouvements des hanches ; ou bien ils butaient contre les ornières ; d’autres fois, il leur fallait sauter. La jument de Liébard, à de certains endroits, s’arrêtait tout à coup. Il attendait patiemment qu’elle se remît en marche ; et il parlait des personnes dont les propriétés bordaient la route, ajoutant à leur histoire des réflexions morales. Ainsi, au milieu de Toucques, comme on passait sous des fenêtres entourées de capucines, il dit, avec un haussement d’épaules :

— En voilà une Mme Lehoussais, qui au lieu de prendre un jeune homme…

Félicité n’entendit pas le reste ; les chevaux trottaient, l’âne galopait ; tous enfilèrent un sentier, une barrière tourna, deux garçons parurent, et l’on descendit devant le purin, sur le seuil même de la porte.

La mère Liébard, en apercevant sa maîtresse, prodigua les démonstrations de joie. Elle lui servit un déjeuner, où il y avait un aloyau, des tripes, du boudin, une fricassée de poulet, du cidre mousseux, une tarte aux compotes et des prunes à l’eau-de-vie, accompagnant le tout de politesses à Madame qui paraissait en meilleure santé, à Mademoiselle devenue « magnifique », à M. Paul singulièrement « forci », sans oublier leurs grands-parents défunts, que les Liébard avaient connus, étant au service de la famille depuis plusieurs générations. La ferme avait, comme eux, un caractère d’ancienneté. Les poutrelles du plafond étaient vermoulues, les murailles noires de fumée, les carreaux gris de poussière. Un dressoir en chêne supportait toutes sortes d’ustensiles, des brocs, des assiettes, des écuelles d’étain, des pièges à loup, des forces pour les moutons ; une seringue énorme fit rire les enfants. Pas un arbre des trois cours qui n’eût des champignons à sa base, ou dans ses rameaux une touffe de gui. Le vent en avait jeté bas plusieurs. Ils avaient repris par le milieu ; et tous fléchissaient sous la quantité de leurs pommes. Les toits de paille, pareils à du velours brun et inégaux d’épaisseur, résistaient aux plus fortes bourrasques. Cependant la charreterie tombait en ruine. Mme Aubain dit qu’elle aviserait et commanda de reharnacher les bêtes.

On fut encore une demi-heure avant d’atteindre Trouville. La petite caravane mit pied à terre pour passer les Écores ; c’était une falaise surplombant des bateaux ; et trois minutes plus tard, au bout du quai, on entra dans la cour de l’Agneau d’or, chez la mère David.

Virginie, dès les premiers jours, se sentit moins faible, résultat du changement d’air et de l’action des bains. Elle les prenait en chemise, à défaut d’un costume ; et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douanier qui servait aux baigneurs.

L’après-midi, on s’en allait avec l’âne au-delà des Roches-Noires, du côté d’Hennequeville. Le sentier, d’abord, montait entre des terrains vallonnés comme la pelouse d’un parc, puis arrivait sur un plateau où alternaient des pâturages et des champs en labour. À la lisière du chemin, dans le fouillis des ronces, des houx se dressaient ; çà et là, un grand arbre mort faisait sur l’air bleu des zigzags avec ses branches.

Presque toujours on se reposait dans un pré, ayant Deauville à gauche, le Havre à droite et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme un miroir, tellement douce qu’on entendait à peine son murmure ; des moineaux cachés pépiaient, et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela. Mme Aubain, assise, travaillait à son ouvrage de couture ; Virginie près d’elle tressait des joncs ; Félicité sarclait des fleurs de lavande ; Paul, qui s’ennuyait, voulait partir.

D’autres fois, ayant passé la Toucques en bateau, ils cherchaient des coquilles. La marée basse laissait à découvert des oursins, des godefiches, des méduses ; et les enfants couraient, pour saisir des flocons d’écume que le vent emportait. Les flots endormis, en tombant sur le sable, se déroulaient le long de la grève ; elle s’étendait à perte de vue, mais du côté de la terre avait pour limite les dunes la séparant du Marais, large prairie en forme d’hippodrome. Quand ils revenaient par là, Trouville, au fond sur la pente du coteau, à chaque pas grandissait, et avec toutes ses maisons inégales semblait s’épanouir dans un désordre gai.

Les jours qu’il faisait trop chaud, ils ne sortaient pas de leur chambre. L’éblouissante clarté du dehors plaquait des barres de lumière entre les lames des jalousies. Aucun bruit dans le village. En bas, sur le trottoir, personne. Ce silence épandu augmentait la tranquillité des choses. Au loin, les marteaux des calfats tamponnaient des carènes, et une brise lourde apportait la senteur du goudron.

Le principal divertissement était le retour des barques. Dès qu’elles avaient franchi les balises, elles commençaient à louvoyer. Leurs voiles descendaient aux deux tiers des mâts ; et, la misaine gonflée comme un ballon, elles avançaient, glissaient dans le clapotement des vagues, jusqu’au milieu du port, où l’ancre tout à coup tombait. Ensuite le bateau se plaçait contre le quai. Les matelots jetaient par-dessus le bordage des poissons palpitants ; une file de charrettes les attendait, et des femmes en bonnet de coton s’élançaient pour prendre les corbeilles et embrasser leurs hommes.

Une d’elles un jour aborda Félicité, qui peu de temps après entra dans la chambre, toute joyeuse. Elle avait trouvé une sœur ; et Nastasie Barette, femme Leroux, apparut, tenant un nourrisson à sa poitrine, de la main droite un autre enfant. À sa gauche un petit mousse les poings sur les hanches et le béret sur l’oreille.

Au bout d’un quart d’heure, Mme Aubain la congédia.

On les rencontrait toujours aux abords de la cuisine, ou dans les promenades que l’on faisait. Le mari ne se montrait pas.

Félicité se prit d’affection pour eux. Elle leur acheta une couverture, des chemises, un fourneau ; évidemment ils l’exploitaient. Cette faiblesse agaçait Mme Aubain, qui d’ailleurs n’aimait pas les familiarités du neveu, — car il tutoyait son fils ; — et, comme Virginie toussait et que la saison n’était plus bonne, elle revint à Pont-l’Évêque.

M. Bourais l’éclaira sur le choix d’un collège. Celui de Caen passait pour le meilleur. Paul y fut envoyé ; et fit bravement ses adieux, satisfait d’aller vivre dans une maison où il aurait des camarades.

Mme Aubain se résigna à l’éloignement de son fils, parce qu’il était indispensable. Virginie y songea de moins en moins. Félicité regrettait son tapage. Mais une occupation vint la distraire. À partir de Noël, elle mena tous les jours la petite fille au catéchisme.

III

uand elle avait fait à la porte une génuflexion, elle s’avançait sous la haute nef entre la double ligne des chaises, ouvrait le banc de Mme Aubain, s’asseyait, et promenait ses yeux autour d’elle.

Les garçons à droite, les filles à gauche, emplissaient les stalles du chœur ; le curé se tenait debout près du lutrin ; sur un vitrail de l’abside, le Saint-Esprit dominait la Vierge ; un autre la montrait à genoux devant l’Enfant-Jésus, et, derrière le tabernacle, un groupe en bois représentait saint Michel terrassant le dragon.

Le prêtre fit d’abord un abrégé de l’Histoire Sainte. Elle croyait voir le paradis, le déluge, la tour de Babel, des villes tout en flammes, des peuples qui mouraient, des idoles renversées ; et elle garda de cet éblouissement le respect du Très-Haut et la crainte de sa colère. Puis elle pleura en écoutant la Passion. Pourquoi l’avaient-ils crucifié, lui qui chérissait les enfants, nourrissait les foules, guérissait les aveugles, et avait voulu, par douceur, naître au milieu des pauvres sur le fumier d’une étable ? Les semailles, les moissons, les pressoirs, toutes ces choses familières dont parle l’Évangile se trouvaient dans sa vie ; le passage de Dieu les avait sanctifiées ; et elle aima plus tendrement les agneaux par amour de l’Agneau, les colombes à cause du Saint-Esprit.

Elle avait peine à imaginer sa personne ; car il n’était pas seulement oiseau, mais encore un feu, et d’autres fois un souffle. C’est peut-être sa lumière qui voltige la nuit aux bords des marécages, son haleine qui pousse les nuées, sa voix qui rend les cloches harmonieuses ; et elle demeurait dans une adoration, jouissant de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l’église.

Quant aux dogmes, elle n’y comprenait rien, ne tâcha même pas de comprendre. Le curé discourait, les enfants récitaient, elle finissait par s’endormir ; et se réveillait tout à coup, quand ils faisaient en s’en allant claquer leurs sabots sur les dalles.

Ce fut de cette manière, à force de l’entendre, qu’elle apprit le catéchisme, son éducation religieuse ayant été négligée dans sa jeunesse ; et dès lors elle imita toutes les pratiques de Virginie, jeûnait comme elle, se confessait avec elle. À la Fête-Dieu, elles firent ensemble un reposoir.

La première communion la tourmentait d’avance. Elle s’agita pour les souliers, pour le chapelet, pour le livre, pour les gants. Avec quel tremblement elle aida sa mère à l’habiller !

Pendant toute la messe, elle éprouva une angoisse. M. Bourais lui cachait un côté du chœur ; mais juste en face, le troupeau des vierges portant des couronnes blanches par-dessus leurs voiles abaissés formait comme un champ de neige ; et elle reconnaissait de loin la chère petite à son cou plus mignon et son attitude recueillie. La cloche tinta. Les têtes se courbèrent ; il y eut un silence. Aux éclats de l’orgue, les chantres et la foule entonnèrent l’Agnus Dei ; puis le défilé des garçons commença ; et, après eux, les filles se levèrent. Pas à pas, et les mains jointes, elles allaient vers l’autel tout illuminé, s’agenouillaient sur la première marche, recevaient l’hostie successivement, et dans le même ordre revenaient à leurs prie-Dieu. Quand ce fut le tour de Virginie, Félicité se pencha pour la voir ; et, avec l’imagination que donnent les vraies tendresses, il lui sembla qu’elle était elle-même cette enfant ; sa figure devenait la sienne, sa robe l’habillait, son cœur lui battait dans la poitrine ; au moment d’ouvrir la bouche, en fermant les paupières, elle manqua s’évanouir.

Le lendemain, de bonne heure, elle se présenta dans la sacristie, pour que M. le curé lui donnât la communion. Elle la reçut dévotement, mais n’y goûta pas les mêmes délices.

Mme Aubain voulait faire de sa fille une personne accomplie ; et, comme Guyot ne pouvait lui montrer ni l’anglais ni la musique, elle résolut de la mettre en pension chez les Ursulines de Honfleur.

L’enfant n’objecta rien. Félicité soupirait, trouvant Madame insensible. Puis elle songea que sa maîtresse, peut-être, avait raison. Ces choses dépassaient sa compétence.

Enfin, un jour, une vieille tapissière s’arrêta devant la porte ; et il en descendit une religieuse qui venait chercher Mademoiselle. Félicité monta les bagages sur l’impériale, fit des recommandations au cocher, et plaça dans le coffre six pots de confitures et une douzaine de poires, avec un bouquet de violettes.

Virginie, au dernier moment, fut prise d’un grand sanglot. Elle embrassait sa mère qui la baisait au front, en répétant.

— Allons ! du courage ! du courage !

Le marchepied se releva, la voiture partit.

Alors Mme Aubain eut une défaillance ; et le soir tous ses amis, le ménage Lormeau, Mme Lechaptois, ces demoiselles Rochefeuille, M. de Houppeville et Bourais se présentèrent pour la consoler.

La privation de sa fille lui fut d’abord très douloureuse. Mais trois fois la semaine, elle en recevait une lettre, les autres jours lui écrivait, se promenait dans son jardin, lisait un peu, et de cette façon comblait le vide des heures.

Le matin, par habitude, Félicité entrait dans la chambre de Virginie, et regardait les murailles. Elle s’ennuyait de n’avoir plus à peigner ses cheveux, à lui lacer ses bottines, à la border dans son lit, — et de ne plus voir continuellement sa gentille figure, de ne plus la tenir par la main quand elles sortaient ensemble. Dans son désœuvrement, elle essaya de faire de la dentelle. Ses doigts trop lourds cassaient les fils ; elle n’entendait à rien, avait perdu le sommeil, suivant son mot, était « minée ».

Pour « se dissiper », elle demanda la permission de recevoir son neveu Victor.

Il arrivait le dimanche après la Messe, les joues roses, la poitrine nue, et sentant l’odeur de la campagne qu’il avait traversée. Tout de suite, elle dressait son couvert. Ils déjeunaient l’un en face de l’autre ; et, mangeant elle-même le moins possible pour épargner la dépense, elle le bourrait tellement de nourriture qu’il finissait par s’endormir. Au premier coup des vêpres, elle le réveillait, brossait son pantalon, nouait sa cravate, et se rendait à l’église, appuyée sur son bras dans un orgueil maternel.

Ses parents le chargeaient toujours d’en tirer quelque chose, soit un paquet de cassonade, du savon, de l’eau-de-vie, parfois même de l’argent. Il apportait ses nippes à raccommoder ; et elle acceptait cette besogne, heureuse d’une occasion qui le forçait à revenir.

Au mois d’août, son père l’emmena au cabotage.

C’était l’époque des vacances. L’arrivée des enfants la consola. Mais Paul devenait capricieux, et Virginie n’avait plus l’âge d’être tutoyée, ce qui mettait une gêne, une barrière entre elles.

Victor alla successivement à Morlaix, à Dunkerque et à Brighton ; au retour de chaque voyage, il lui offrait un cadeau. La première fois, ce fut une boîte en coquilles ; la seconde, une tasse à café ; la troisième, un grand bonhomme en pain d’épice. Il embellissait, avait la taille bien prise, un peu de moustache, de bons yeux francs, et un petit chapeau de cuir, placé en arrière comme un pilote. Il l’amusait, en lui racontant des histoires mêlées de termes marins.

Un lundi, 14 juillet 1819 (elle n’oublia pas la date), Victor annonça qu’il était engagé au long cours, et, dans la nuit du surlendemain, par le paquebot de Honfleur, irait rejoindre sa goélette qui devait démarrer du Havre prochainement. Il serait, peut-être, deux ans parti.

La perspective d’une telle absence désola Félicité ; et pour lui dire encore adieu, le mercredi soir, après le dîner de Madame, elle chaussa des galoches, et avala les quatre lieues qui séparent Pont-l’Évêque de Honfleur.

Quand elle fut devant le Calvaire, au lieu de prendre à gauche, elle prit à droite, se perdit dans des chantiers, revint sur ses pas ; des gens qu’elle accosta l’engagèrent à se hâter. Elle fit le tour du bassin rempli de navires, se heurtait contre des amarres. Puis le terrain s’abaissa, des lumières s’entrecroisèrent, et elle se crut folle, en apercevant des chevaux dans le ciel.

Au bord du quai, d’autres hennissaient, effrayés par la mer. Un palan qui les enlevait les descendait dans un bateau, où des voyageurs se bousculaient entre les barriques de cidre, les paniers de fromage, les sacs de grain ; on entendait chanter des poules, le capitaine jurait ; et un mousse restait accoudé sur le bossoir, indifférent à tout cela. Félicité, qui ne l’avait pas reconnu, criait « Victor ! » ; il leva la tête ; elle s’élançait, quand on retira l’échelle tout à coup.

Le paquebot, que des femmes halaient en chantant, sortit du port. Sa membrure craquait, les vagues pesantes fouettaient sa proue. La voile avait tourné. On ne vit plus personne ; — et, sur la mer argentée par la lune, il faisait une tache noire qui pâlissait toujours, s’enfonça, disparut.

Félicité, en passant près du Calvaire, voulut recommander à Dieu ce qu’elle chérissait le plus ; et elle pria pendant longtemps, debout, la face baignée de pleurs, les yeux vers les nuages. La ville dormait, des douaniers se promenaient ; et de l’eau tombait sans discontinuer par les trous de l’écluse, avec un bruit de torrent. Deux heures sonnèrent.

Le parloir n’ouvrirait pas avant le jour. Un retard, bien sûr, contrarierait Madame ; et, malgré son désir d’embrasser l’autre enfant, elle s’en retourna. Les filles de l’auberge s’éveillaient, comme elle entrait à Pont-l’Évêque.

Le gamin, durant des mois, allait donc rouler sur les flots ! Ses précédents voyages ne l’avaient pas effrayée. De l’Angleterre et de la Bretagne, on revenait. Mais l’Amérique, les Colonies, les Îles, cela était perdu dans une région incertaine, à l’autre bout du monde.

Dès lors, Félicité pensa exclusivement à son neveu. Les jours de soleil, elle se tourmentait de la soif ; quand il faisait de l’orage, craignait pour lui la foudre. En écoutant le vent qui grondait dans la cheminée et emportait les ardoises, elle le voyait battu par cette même tempête, au sommet d’un mât fracassé, tout le corps en arrière, sous une nappe d’écume ; ou bien, — souvenir de la géographie en estampes, — il était mangé par les sauvages, pris dans un bois par des singes, se mourait le long d’une plage déserte. Et jamais elle ne parlait de ces inquiétudes.

Mme Aubain en avait d’autres sur sa fille.

Les bonnes sœurs trouvaient qu’elle était affectueuse, mais délicate. La moindre émotion l’énervait. Il fallut abandonner le piano.

Sa mère exigeait du couvent une correspondance réglée. Un matin que le facteur n’était pas venu, elle s’impatienta ; et elle marchait dans la salle, de son fauteuil à la fenêtre. C’était vraiment extraordinaire ! Depuis quatre jours, pas de nouvelles !

Pour qu’elle se consolât par son exemple, Félicité lui dit :

— Moi, Madame, voilà six mois que je n’en ai reçu !…

— De qui donc ?…

La servante répliqua doucement :

— Mais… de mon neveu !

— Ah ! votre neveu !

Et, haussant les épaules, Mme Aubain reprit sa promenade, ce qui voulait dire : « Je n’y pensais pas !… Au surplus, je m’en moque ! un mousse, un gueux, belle affaire !… tandis que ma fille… Songez donc !… »

Félicité, bien que nourrie dans la rudesse, fut indignée contre Madame, puis oublia.

Il lui paraissait tout simple de perdre la tête à l’occasion de la petite.

Les deux enfants avaient une importance égale ; un lien de son cœur les unissait, et leurs destinées devaient être la même.

Le pharmacien lui apprit que le bateau de Victor était arrivé à la Havane ; il avait lu ce renseignement dans une gazette.

À cause des cigares, elle imaginait la Havane un pays où l’on ne fait pas autre chose que de fumer, et Victor circulait parmi des nègres dans un nuage de tabac. Pouvait-on « en cas de besoin » s’en retourner par terre ? À quelle distance était-ce de Pont-l’Évêque ? Pour le savoir, elle interrogea M. Bourais.

Il atteignit son atlas, puis commença des explications sur les longitudes ; et il avait un beau sourire de cuistre devant l’ahurissement de Félicité. Enfin, avec son porte-crayon, il indiqua, dans les découpures d’une tache ovale, un point noir, imperceptible, en ajoutant « Voici. »

Elle se pencha sur la carte ; ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue, sans lui rien apprendre ; et Bourais, l’invitant à dire ce qui l’embarrassait, elle le pria de lui montrer la maison où demeurait Victor. Bourais leva les bras, il éternua, rit énormément ; une candeur pareille excitait sa joie ; et Félicité n’en comprenait pas le motif, — elle qui s’attendait peut-être à voir jusqu’au portrait de son neveu, tant son intelligence était bornée !

Ce fut quinze jours après que Liébard, à l’heure du marché comme d’habitude, entra dans la cuisine ; et lui remit une lettre qu’envoyait son beau-frère. Ne sachant lire aucun des deux, elle eut recours à sa maîtresse.

Mme Aubain, qui comptait les mailles d’un tricot, le posa près d’elle, décacheta la lettre, tressaillit, et, d’une voix basse, avec un regard profond.

— C’est un malheur… qu’on vous annonce. Votre neveu…

Il était mort. On n’en disait pas davantage.

Félicité tomba sur une chaise, en s’appuyant la tête à la cloison, et ferma ses paupières, qui devinrent roses tout à coup. Puis, le front baissé, les mains pendantes, l’œil fixe, elle répétait par intervalles :

— Pauvre petit gars ! pauvre petit gars !

Liébard la considérait en exhalant des soupirs. Mme Aubain tremblait un peu.

Elle lui proposa d’aller voir sa sœur, à Trouville.

Félicité répondit, par un geste, qu’elle n’en avait pas besoin.

Il y eut un silence. Le bonhomme Liébard jugea convenable de se retirer. Alors elle dit :

— Ça ne leur fait rien, à eux !

Sa tête retomba ; et machinalement elle soulevait, de temps à autre, les longues aiguilles sur la table à ouvrage.

Des femmes passèrent dans la cour avec un bard d’où dégouttelait du linge.

En les apercevant par les carreaux, elle se rappela sa lessive ; l’ayant coulée la veille, il fallait aujourd’hui la rincer ; et elle sortit de l’appartement.

Sa planche et son tonneau étaient au bord de la Toucques. Elle jeta sur la berge un tas de chemises, retroussa ses manches, prit son battoir ; et les coups forts qu’elle donnait s’entendaient dans les autres jardins à côté. Les prairies étaient vides, le vent agitait la rivière ; au fond, de grandes herbes s’y penchaient, comme des chevelures de cadavres flottant dans l’eau. Elle retenait sa douleur, jusqu’au soir fut très brave ; mais dans sa chambre, elle s’y abandonna, à plat ventre sur son matelas, le visage dans l’oreiller, et les deux poings contre les tempes.

Beaucoup plus tard, par le capitaine de Victor lui-même, elle connut les circonstances de sa fin.

On l’avait trop saigné à l’hôpital, pour la fièvre jaune. Quatre médecins le tenaient à la fois. Il était mort immédiatement, et le chef avait dit :

— Bon ! encore un !

Ses parents l’avaient toujours traité avec barbarie. Elle aima mieux ne pas les revoir ; et ils ne firent aucune avance, par oubli, ou endurcissement de misérables.

Virginie s’affaiblissait.

Des oppressions, de la toux, une fièvre continuelle et des marbrures aux pommettes décelaient quelque affection profonde. M. Poupart avait conseillé un séjour en Provence. Mme Aubain s’y décida, et eût tout de suite repris sa fille à la maison, sans le climat de Pont-l’Évêque.

Elle fit un arrangement avec un loueur de voitures, qui la menait au couvent chaque mardi. Il y a dans le jardin une terrasse d’où l’on découvre la Seine. Virginie s’y promenait à son bras, sur les feuilles de pampre tombées. Quelquefois le soleil traversant les nuages la forçait à cligner ses paupières, pendant qu’elle regardait les voiles au loin et tout l’horizon, depuis le château de Tancarville jusqu’aux phares du Havre. Ensuite on se reposait sous la tonnelle. Sa mère s’était procuré un petit fût d’excellent vin de Malaga ; et riant à l’idée d’être grise, elle en buvait deux doigts, pas davantage.

Ses forces reparurent. L’automne s’écoula doucement. Félicité rassurait Mme Aubain. Mais, un soir qu’elle avait été aux environs faire une course, elle rencontra devant la porte le cabriolet de M. Poupart ; et il était dans le vestibule. Mme Aubain nouait son chapeau.

— Donnez-moi ma chaufferette, ma bourse, mes gants ! Plus vite donc !

Virginie avait une fluxion de poitrine ; c’était peut-être désespéré.

— Pas encore ! dit le médecin.

Et tous deux montèrent dans la voiture, sous des flocons de neige qui tourbillonnaient. La nuit allait venir. Il faisait très froid.

Félicité se précipita dans l’église, pour allumer un cierge. Puis elle courut après le cabriolet, qu’elle rejoignit une heure plus tard, sauta légèrement par derrière, où elle se tenait aux torsades, quand une réflexion lui vint : « La cour n’était pas fermée ! si des voleurs s’introduisaient ? » Et elle descendit.

Le lendemain, dès l’aube, elle se présenta chez le Docteur. Il était rentré et reparti à la campagne. Puis elle resta dans l’auberge, croyant que des inconnus apporteraient une lettre. Enfin, au petit jour, elle prit la diligence de Lisieux.

Le couvent se trouvait au fond d’une ruelle escarpée. Vers le milieu, elle entendit des sons étranges, un glas de mort. « C’est pour d’autres » pensa-t-elle ; et Félicité tira violemment le marteau.

Au bout de plusieurs minutes, des savates se traînèrent, la porte s’entrebâilla, et une religieuse parut.

La Bonne-Sœur avec un air de componction dit qu’« elle venait de passer ». En même temps, le glas de Saint-Léonard redoublait.

Félicité parvint au second étage.

Dès le seuil de la chambre, elle aperçut Virginie étalée sur le dos, les mains jointes, la bouche ouverte, et la tête en arrière sous une croix noire s’inclinant vers elle, entre les rideaux immobiles, moins pâles que sa figure. Mme Aubain, au pied de la couche qu’elle tenait dans ses bras, poussait des hoquets d’agonie. La supérieure était debout, à droite. Trois chandeliers sur la commode faisaient des taches rouges, et le brouillard blanchissait les fenêtres. Des religieuses emportèrent Mme Aubain.

Pendant deux nuits, Félicité ne quitta pas la morte. Elle répétait les mêmes prières, jetait de l’eau bénite sur les draps, revenait s’asseoir, et la contemplait. À la fin de la première veille, elle remarqua que la figure avait jauni, les lèvres bleuirent, le nez se pinçait, les yeux s’enfonçaient. Elle les baisa plusieurs fois ; et n’eût pas éprouvé un immense étonnement si Virginie les eût rouverts ; pour de pareilles âmes le surnaturel est tout simple. Elle fit sa toilette, l’enveloppa de son linceul, la descendit dans sa bière, lui posa une couronne, étala ses cheveux. Ils étaient blonds, et extraordinaires de longueur à son âge. Félicité en coupa une grosse mèche, dont elle glissa la moitié dans sa poitrine, résolue à ne jamais s’en dessaisir.

Le corps fut ramené à Pont-l’Évêque, suivant les intentions de Mme Aubain, qui suivait le corbillard, dans une voiture fermée.

Après la messe, il fallut encore trois quarts d’heure pour atteindre le cimetière. Paul marchait en tête et sanglotait. M. Bourais était derrière, ensuite les principaux habitants, les femmes, couvertes de mantes noires, et Félicité. Elle songeait à son neveu, et n’ayant pu lui rendre ces honneurs, avait un surcroît de tristesse, comme si on l’eût enterrée avec l’autre.

Le désespoir de Mme Aubain fut illimité.

D’abord elle se révolta contre Dieu, le trouvant injuste de lui avoir pris sa fille, — elle, qui n’avait jamais fait le mal, et dont la conscience était si pure ! — Mais non ! elle aurait dû l’emporter dans le Midi. D’autres docteurs l’auraient sauvée ! Elle s’accusait, voulait la rejoindre, criait en détresse au milieu de ses rêves. Un, surtout, l’obsédait. Son mari, costumé comme un matelot, revenait d’un long voyage, et lui disait en pleurant qu’il avait reçu l’ordre d’emmener Virginie. Alors ils se concertaient pour découvrir une cachette quelque part.

Une fois, elle rentra du jardin, bouleversée. Tout à l’heure (elle montrait l’endroit), le père et la fille lui étaient apparus l’un auprès de l’autre, et ils ne faisaient rien ; ils la regardaient.

Pendant plusieurs mois, elle resta dans sa chambre, inerte. Félicité la sermonnait doucement. Il fallait se conserver pour son fils, et pour l’autre, en souvenir « d’elle ».

— « Elle ? » reprenait Mme Aubain, comme se réveillant. Ah ! oui !… oui !… Vous ne l’oubliez pas !

Allusion au cimetière, qu’on lui avait scrupuleusement défendu.

Félicité tous les jours s’y rendait.

À quatre heures précises, elle passait au bord des maisons, montait la côte, ouvrait la barrière, et arrivait devant la tombe de Virginie. C’était une petite colonne de marbre rose, avec une dalle dans le bas, et des chaînes autour enfermant un jardinet. Les plates-bandes disparaissaient sous une couverture de fleurs. Elle arrosait leurs feuilles, renouvelait le sable, se mettait à genoux pour mieux labourer la terre. Mme Aubain, quand elle put y venir, en éprouva un soulagement, une espèce de consolation.

Puis des années s’écoulèrent, toutes pareilles, et sans autres épisodes que le retour des grandes fêtes : Pâques, l’Assomption, la Toussaint. Des événements intérieurs faisaient une date, où l’on se reportait plus tard. Ainsi, en 1825, deux vitriers badigeonnèrent le vestibule ; en 1827, une portion du toit, tombant dans la cour, faillit tuer un homme. L’été de 1828, ce fut à Madame d’offrir le pain bénit ; Bourais, vers cette époque, s’absenta mystérieusement ; et les anciennes connaissances peu à peu s’en allèrent : Guyot, Liébard, Mme Lechaptois, Robelin, l’oncle Gremanville, paralysé depuis longtemps.

Une nuit, le conducteur de la malle-poste annonça dans Pont-l’Évêque la Révolution de Juillet. Un sous-préfet nouveau, peu de jours après, fut nommé : le baron de Larsonnière, ex-consul en Amérique, et qui avait chez lui, outre sa femme, sa belle-sœur avec trois demoiselles, assez grandes déjà. On les apercevait sur leur gazon, habillées de blouses flottantes ; elles possédaient un nègre et un perroquet. Mme Aubain eut leur visite, et ne manqua pas de la rendre. Du plus loin qu’elles paraissaient, Félicité accourait pour la prévenir. Mais une chose était seule capable de l’émouvoir, les lettres de son fils.

Il ne pouvait suivre aucune carrière, étant absorbé dans les estaminets. Elle lui payait ses dettes ; il en refaisait d’autres ; et les soupirs que poussait Mme Aubain, en tricotant près de la fenêtre, arrivaient à Félicité, qui tournait son rouet dans la cuisine.

Elles se promenaient ensemble le long de l’espalier ; et causaient toujours de Virginie, se demandant si telle chose lui aurait plu, en telle occasion ce qu’elle eût dit probablement.

Toutes ses petites affaires occupaient un placard dans la chambre à deux lits. Mme Aubain les inspectait le moins souvent possible. Un jour d’été, elle se résigna ; et des papillons s’envolèrent de l’armoire.

Ses robes étaient en ligne sous une planche où il y avait trois poupées, des cerceaux, un ménage, la cuvette qui lui servait. Elles retirèrent également les jupons, les bas, les mouchoirs, et les étendirent sur les deux couches, avant de les replier. Le soleil éclairait ces pauvres objets, en faisait voir les taches, et des plis formés par les mouvements du corps. L’air était chaud et bleu. Un merle gazouillait, tout semblait vivre dans une douceur profonde. Elles retrouvèrent un petit chapeau de peluche, à longs poils, couleur marron. Mais il était tout mangé de vermine. Félicité le réclama pour elle-même. Leurs yeux se fixèrent l’une sur l’autre, s’emplirent de larmes ; enfin la maîtresse ouvrit ses bras, la servante s’y jeta, et elles s’étreignirent, satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait.

C’était la première fois de leur vie, Mme Aubain n’étant pas d’une nature expansive. Félicité lui en fut reconnaissante comme d’un bienfait, et désormais la chérit avec un dévouement bestial et une vénération religieuse.

La bonté de son cœur se développa.

Quand elle entendait dans la rue les tambours d’un régiment en marche, elle se mettait devant la porte avec une cruche de cidre, et offrait à boire aux soldats. Elle soigna des cholériques. Elle protégeait les Polonais, et même il y en eut un qui déclarait la vouloir épouser. Mais ils se fâchèrent ; car un matin, en rentrant de l’Angélus, elle le trouva dans sa cuisine, où il s’était introduit, et accommodé une vinaigrette qu’il mangeait tranquillement.

Après les Polonais, ce fut le père Colmiche, un vieillard passant pour avoir fait des horreurs en 93. Il vivait au bord de la rivière, dans les décombres d’une porcherie. Les gamins le regardaient par les fentes du mur, et lui jetaient des cailloux, qui tombaient sur son grabat, où il gisait, continuellement secoué par un catarrhe, avec des cheveux très longs, les paupières enflammées, et au bras une tumeur plus grosse que sa tête. Elle lui procura du linge, tâcha de nettoyer son bouge, rêvait à l’établir dans le fournil, sans qu’il gênât Madame. Quand le cancer eut crevé, elle le pansa tous les jours, lui apportait de la galette, le plaçait au soleil sur une botte de paille ; et le pauvre vieux, en bavant et en tremblant, la remerciait de sa voix éteinte, craignait de la perdre ; allongeait les mains dès qu’il la voyait s’éloigner. Il mourut ; elle fit dire une messe pour le repos de son âme.

Ce jour-là, il lui advint un grand bonheur : au moment du dîner, le nègre de Mme de Larsonnière se présenta, tenant le perroquet dans sa cage, avec le bâton, la chaîne et le cadenas. Un billet de la Baronne annonçait à Mme Aubain que, son mari étant élevé à une préfecture, ils partaient le soir ; et elle la priait d’accepter cet oiseau comme un souvenir et en témoignage de ses respects.

Il occupait depuis longtemps l’imagination de Félicité, car il venait d’Amérique et ce mot lui rappelait Victor, si bien qu’elle s’en informait auprès du nègre. Une fois même elle avait dit :

— C’est Madame qui serait heureuse de l’avoir !

Le nègre avait redit le propos à sa maîtresse, qui, ne pouvant l’emmener, s’en débarrassait de cette façon.

IV

l s’appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes rose, son front bleu et sa gorge dorée.

Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s’arrachait les plumes, éparpillait ses ordures, répandait l’eau de sa baignoire ; Mme Aubain, qu’il ennuyait, le donna pour toujours à Félicité.

Elle entreprit de l’instruire ; bientôt il répéta : « Charmant garçon ! Serviteur, monsieur ! Je vous salue, Marie ! » Il était placé auprès de la porte, et plusieurs s’étonnaient qu’il ne répondît pas au nom de Jacquot, puisque tous les perroquets s’appellent Jacquot. On le comparait à une dinde, à une bûche : autant de coups de poignard pour Félicité ! Étrange obstination de Loulou, ne parlant plus du moment qu’on le regardait !

Néanmoins il recherchait la compagnie ; car le dimanche, pendant que ces demoiselles Rochefeuille, M. de Houppeville et de nouveaux habitués : Onfroy l’apothicaire, M. Varin et le capitaine Mathieu, faisaient leur partie de cartes, il cognait les vitres avec ses ailes, et se démenait si furieusement qu’il était impossible de s’entendre.

La figure de Bourais, sans doute, lui paraissait très drôle. Dès qu’il l’apercevait, il commençait à rire, à rire de toutes ses forces. Les éclats de sa voix bondissaient dans la cour, l’écho les répétait, les voisins se mettaient à leurs fenêtres, riaient aussi ; et, pour n’être pas vu du perroquet, M. Bourais se coulait le long du mur, en dissimulant son profil avec son chapeau, atteignait la rivière puis entrait par la porte du jardin ; et les regards qu’il envoyait à l’oiseau manquaient de tendresse.

Loulou avait reçu du garçon boucher une chiquenaude, s’étant permis d’enfoncer la tête dans sa corbeille ; et depuis lors il tâchait toujours de le pincer à travers sa chemise. Fabu menaçait de lui tordre le col, bien qu’il ne fût pas cruel, malgré le tatouage de ses bras, et ses gros favoris. Au contraire ! il avait plutôt du penchant pour le perroquet, jusqu’à vouloir, par humeur joviale, lui apprendre des jurons. Félicité, que ces manières effrayaient, le plaça dans la cuisine. Sa chaînette fut retirée, et il circulait dans la maison.

Quand il descendait l’escalier, il appuyait sur les marches la courbe de son bec, levait la patte droite, puis la gauche ; et elle avait peur qu’une telle gymnastique ne lui causât des étourdissements. Il devint malade, ne pouvait plus parler ni manger. C’était sous sa langue une épaisseur, comme en ont les poules quelquefois. Elle le guérit, en arrachant cette pellicule avec ses ongles. M. Paul, un jour, eut l’imprudence de lui souffler aux narines la fumée d’un cigare ; une autre fois que Mme Lormeau l’agaçait du bout de son ombrelle, il en happa la virole ; enfin, il se perdit.

Elle l’avait posé sur l’herbe pour le rafraîchir, s’absenta une minute ; et, quand elle revint, plus de perroquet ! D’abord, elle le chercha dans les buissons, au bord de l’eau et sur les toits, sans écouter sa maîtresse qui lui criait :

— Prenez donc garde ! vous êtes folle !

Ensuite, elle inspecta tous les jardins de Pont-l’Évêque ; et elle arrêtait les passants.

— Vous n’auriez pas vu, quelquefois, par hasard, mon perroquet ?

À ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Tout à coup, elle crut distinguer derrière les moulins, au bas de la côte, une chose verte qui voltigeait. Mais au haut de la côte, rien ! Un porte-balle lui affirma qu’il l’avait rencontré tout à l’heure, à Sainte-Melaine, dans la boutique de la mère Simon. Elle y courut. On ne savait pas ce qu’elle voulait dire. Enfin elle rentra épuisée, les savates en lambeaux, la mort dans l’âme ; et, assise au milieu du banc, près de Madame, elle racontait toutes ses démarches, quand un poids léger lui tomba sur l’épaule : Loulou ! Que diable avait-il fait ? Peut-être qu’il s’était promené aux environs ?

Elle eut du mal à s’en remettre, ou plutôt ne s’en remit jamais.

Par suite d’un refroidissement, il lui vint une angine ; peu de temps après, un mal d’oreilles. Trois ans plus tard, elle était sourde ; et elle parlait très haut, même à l’église. Bien que ses péchés auraient pu sans déshonneur pour elle, ni inconvénient pour le monde, se répandre à tous les coins du diocèse, M. le Curé jugea convenable de ne plus recevoir sa confession que dans la sacristie.

Des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler. Souvent, sa maîtresse lui disait :

— Mon Dieu ! comme vous êtes bête !

Elle répliquait :

— Oui, Madame, en cherchant quelque chose autour d’elle.

Le petit cercle de ses idées se rétrécit encore, et le carillon des cloches, le mugissement des bœufs n’existaient plus ! Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles, la voix du perroquet.

Comme pour la distraire, il reproduisait le tic-tac du tournebroche, l’appel aigu du vendeur de poisson, la scie du menuisier qui logeait en face ; et, aux coups de la sonnette, imitait Mme Aubain.

— Félicité ! la porte, la porte !

Ils avaient des dialogues, lui, débitant à satiété les trois phrases de son répertoire, et elle, y répondant par des mots sans plus de suite, mais où son cœur s’épanchait. Loulou, dans son isolement, était presque un fils, un amoureux. Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se cramponnait à son fichu ; et, comme elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l’oiseau frémissaient ensemble.

Quand des nuages s’amoncelaient et que le tonnerre grondait, il poussait des cris, se rappelant peut-être les ondées de ses forêts natales. Le ruissellement de l’eau excitait son délire ; il voletait éperdu, montait au plafond, renversait tout, et par la fenêtre allait barboter dans le jardin ; mais revenait vite sur un des chenets, et, sautillant pour sécher ses plumes, montrait tantôt sa queue, tantôt son bec.

Un matin du terrible hiver de 1837, qu’elle l’avait mis devant la cheminée, à cause du froid, elle le trouva mort au milieu de sa cage, la tête en bas, et les ongles dans les fils de fer. Une congestion l’avait tué, sans doute. Elle crut à un empoisonnement par le persil ; et, malgré l’absence de toute preuve, ses soupçons portèrent sur Fabu.

Elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit :

— Eh bien ! faites-le empailler !

Alors elle demanda conseil au pharmacien, qui avait toujours été bon pour le perroquet.

Il écrivit au Havre. Un certain Fellacher se chargea de cette besogne. Mais, comme la diligence égarait parfois les colis, elle résolut de le porter elle-même, jusqu’à Honfleur.

Les pommiers sans feuilles se succédaient aux bords de la route. De la glace couvrait les fossés. Des chiens aboyaient autour des fermes ; et les mains sous son mantelet, avec ses petits sabots noirs et son cabas, elle marchait prestement, sur le milieu du pavé.

Elle traversa la forêt, dépassa le Haut-Chêne, atteignit Saint-Gatien.

Derrière elle, dans un nuage de poussière et emportée par la descente, une malle-poste au grand galop se précipitait comme une trombe. En voyant cette femme qui ne se dérangeait pas, le conducteur se dressa par-dessus la capote, et le postillon criait aussi pendant que ses quatre chevaux, qu’il ne pouvait retenir, accéléraient leur train ; les deux premiers la frôlaient ; d’une secousse de ses guides, il les jeta dans le débord, mais furieux releva le bras, et à pleine volée, avec son grand fouet, lui cingla du ventre au chignon un tel coup qu’elle tomba sur le dos.

Son premier geste, quand elle reprit connaissance, fut d’ouvrir son panier. Loulou n’avait rien, heureusement. Elle sentit une brûlure à la joue droite ; ses mains qu’elle y porta étaient rouges. Le sang coulait.

Elle s’assit sur un mètre de cailloux, se tamponna le visage avec son mouchoir, puis elle mangea une croûte de pain, mise dans son panier par précaution, et se consolait de sa blessure en regardant l’oiseau.

Arrivée au sommet d’Ecquemauville, elle aperçut les lumières de Honfleur qui scintillaient dans la nuit comme une quantité d’étoiles ; la mer, plus loin, s’étalait confusément. Alors, une faiblesse l’arrêta ; et la misère de son enfance, la déception du premier amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie, comme les flots d’une marée, revinrent à la fois, et, lui montant à la gorge, l’étouffaient.

Puis elle voulut parler au capitaine du bateau ; et sans dire ce qu’elle envoyait, lui fit des recommandations.

Fellacher garda longtemps le perroquet. Il le promettait toujours pour la semaine prochaine ; au bout de six mois, il annonça le départ d’une caisse ; et il n’en fut plus question. C’était à croire que jamais Loulou ne reviendrait. « Ils me l’auront volé ! » pensait-elle.

Enfin, il arriva, — et splendide, droit sur une branche d’arbre, qui se vissait dans un socle d’acajou, une patte en l’air, la tête oblique, et mordant une noix, que l’empailleur par amour du grandiose avait dorée.

Elle l’enferma dans sa chambre.

Cet endroit, où elle admettait peu de monde, avait l’air tout à la fois d’une chapelle et d’un bazar, tant il contenait d’objets religieux et de choses hétéroclites.

Une grande armoire gênait pour ouvrir la porte. En face de la fenêtre surplombant le jardin, un œil-de-bœuf regardait la cour ; une table près du lit de sangle, supportait un pot à l’eau, deux peignes, et un cube de savon bleu dans une assiette ébréchée. On voyait contre les murs : des chapelets, des médailles, plusieurs bonnes Vierges, un bénitier en noix de coco ; sur la commode, couverte d’un drap comme un autel, la boîte en coquillages que lui avait donnée Victor ; puis un arrosoir et un ballon, des cahiers d’écriture, la géographie en estampes, une paire de bottines ; et au clou du miroir, accroché par ses rubans, le petit chapeau de peluche ! Félicité poussait même ce genre de respect si loin qu’elle conservait une des redingotes de Monsieur. Toutes les vieilleries dont ne voulait plus Mme Aubain, elle les prenait pour sa chambre. C’est ainsi qu’il y avait des fleurs artificielles au bord de la commode, et le portrait du comte d’Artois dans l’enfoncement de la lucarne.

Au moyen d’une planchette, Loulou fut établi sur un corps de cheminée qui avançait dans l’appartement. Chaque matin, en s’éveillant, elle l’apercevait à la clarté de l’aube, et se rappelait alors les jours disparus, et d’insignifiantes actions jusqu’en leurs moindres détails, sans douleur, pleine de tranquillité.

Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. Les processions de la Fête-Dieu la ranimaient. Elle allait quêter chez les voisines des flambeaux et des paillassons, afin d’embellir le reposoir que l’on dressait dans la rue.

À l’église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit, et observa qu’il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d’Épinal, représentant le baptême de Notre-Seigneur. Avec ses ailes de pourpre et son corps d’émeraude, c’était vraiment le portrait de Loulou.

L’ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d’Artois, — de sorte que, du même coup d’œil, elle les voyait ensemble. Ils s’associèrent dans sa pensée, le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit, qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible. Le Père, pour s’énoncer, n’avait pu choisir une colombe, puisque ces bêtes-là n’ont pas de voix, mais plutôt un des ancêtres de Loulou. Et Félicité priait en regardant l’image, mais de temps à autre se tournait un peu vers l’oiseau.

Elle eut envie de se mettre dans les demoiselles de la Vierge. Mme Aubain l’en dissuada.

Un événement considérable surgit : le mariage de Paul.

Après avoir été, d’abord clerc de notaire, puis dans le commerce, dans la douane, dans les contributions, et même avoir commencé des démarches pour les eaux et forêts, à trente-six ans, tout à coup, par une inspiration du ciel, il avait découvert sa voie : l’enregistrement ! et y montrait de si hautes facultés qu’un vérificateur lui avait offert sa fille, en lui promettant sa protection.

Paul, devenu sérieux, l’amena chez sa mère.

Elle dénigra les usages de Pont-l’Évêque, fit la princesse, blessa Félicité. Mme Aubain, à son départ, sentit un allégement.

La semaine suivante, on apprit la mort de M. Bourais, en basse Bretagne, dans une auberge. La rumeur d’un suicide se confirma ; des doutes s’élevèrent sur sa probité. Mme Aubain étudia ses comptes, et ne tarda pas à connaître la kyrielle de ses noirceurs : détournements d’arrérages, ventes de bois dissimulées, fausses quittances, etc. De plus, il avait un enfant naturel, et « des relations avec une personne de Dozulé ».

Ces turpitudes l’affligèrent beaucoup. Au mois de mars 1853, elle fut prise d’une douleur dans la poitrine ; sa langue paraissait couverte de fumée, les sangsues ne calmèrent pas l’oppression ; et le neuvième soir elle expira, ayant juste soixante-douze ans.

On la croyait moins vieille, à cause de ses cheveux bruns, dont les bandeaux entouraient sa figure blême, marquée de petite vérole. Peu d’amis la regrettèrent, ses façons étant d’une hauteur qui éloignait.

Félicité la pleura, comme on ne pleure pas les maîtres. Que Madame mourût avant elle, cela troublait ses idées, lui semblait contraire à l’ordre des choses, inadmissible et monstrueux.

Dix jours après (le temps d’accourir de Besançon), les héritiers survinrent. La bru fouilla les tiroirs, choisit des meubles, vendit les autres, puis ils regagnèrent l’enregistrement.

Le fauteuil de Madame, son guéridon, sa chaufferette, les huit chaises, étaient partis ! La place des gravures se dessinait en carrés jaunes au milieu des cloisons. Ils avaient emporté les deux couchettes, avec leurs matelas, et dans le placard on ne voyait plus rien de toutes les affaires de Virginie ! Félicité remonta les étages, ivre de tristesse.

Le lendemain il y avait sur la porte une affiche ; l’apothicaire lui cria dans l’oreille que la maison était à vendre.

Elle chancela, et fut obligée de s’asseoir.

Ce qui la désolait principalement, c’était d’abandonner sa chambre, — si commode pour le pauvre Loulou. En l’enveloppant d’un regard d’angoisse, elle implorait le Saint-Esprit, et contracta l’habitude idolâtre de dire ses oraisons, agenouillée devant le perroquet. Quelquefois, le soleil entrant par la lucarne frappait son œil de verre, et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettait en extase.

Elle avait une rente de trois cent quatre-vingt francs, léguée par sa maîtresse. Le jardin lui fournissait des légumes. Quant aux habits, elle possédait de quoi se vêtir jusqu’à la fin de ses jours, et épargnait l’éclairage en se couchant dès le crépuscule.

Elle ne sortait guère, afin d’éviter la boutique du brocanteur, où s’étalaient quelques-uns des anciens meubles. Depuis son étourdissement, elle traînait une jambe ; et, ses forces diminuant, la mère Simon, ruinée dans l’épicerie, venait tous les matins fendre son bois et pomper de l’eau.

Ses yeux s’affaiblirent. Les persiennes n’ouvraient plus. Bien des années se passèrent. Et la maison ne se louait pas, et ne se vendait pas.

Dans la crainte qu’on ne la renvoyât, Félicité ne demandait aucune réparation. Les lattes du toit pourrissaient ; pendant tout un hiver son traversin fut mouillé. Après Pâques, elle cracha du sang.

Alors la mère Simon eut recours à un docteur. Félicité voulut savoir ce qu’elle avait. Mais, trop sourde pour entendre, un seul mot lui parvint : « Pneumonie ». Il lui était connu, et elle répliqua doucement :

— Ah ! comme Madame, trouvant naturel de suivre sa maîtresse.

Le moment des reposoirs approchait.

Le premier était toujours au bas de la côte, le second devant la poste, le troisième vers le milieu de la rue. Il y eut des rivalités à propos de celui-là ; et les paroissiennes choisirent finalement la cour de Mme Aubain.

Les oppressions et la fièvre augmentaient. Félicité se chagrinait de ne rien faire pour le reposoir. Au moins, si elle avait pu y mettre quelque chose ! Alors elle songea au perroquet. Ce n’était pas convenable, objectèrent les voisines. Mais le Curé accorda cette permission ; elle en fut tellement heureuse qu’elle le pria d’accepter, quand elle serait morte, Loulou, sa seule richesse.

Du mardi au samedi, veille de la Fête-Dieu, elle toussa fréquemment. Le soir son visage était grippé, ses lèvres se collaient à ses gencives, les vomissements parurent ; et le lendemain, au petit jour, se sentant très bas, elle fit appeler un prêtre.

Trois bonnes femmes l’entouraient pendant l’extrême-onction. Puis elle déclara qu’elle avait besoin de parler à Fabu.

Il arriva en toilette des dimanches, mal à son aise dans cette atmosphère lugubre.

— Pardonnez-moi, dit-elle, avec un effort pour étendre le bras, je croyais que c’était vous qui l’aviez tué !

Que signifiaient des potins pareils ? L’avoir soupçonné d’un meurtre, un homme comme lui ! et il s’indignait, allait faire du tapage.

— Elle n’a plus sa tête, vous voyez bien !

Félicité de temps à autre parlait à des ombres. Les bonnes femmes s’en allèrent. La Simonne déjeuna.

Un peu plus tard, elle prit Loulou, et, l’approchant de Félicité :

— Allons ! dites-lui adieu !

Bien qu’il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient ; une de ses ailes était cassée, l’étoupe lui sortait du ventre. Mais, aveugle à présent, elle le baisa au front, et le gardait contre sa joue. La Simonne le reprit, pour le mettre sur le reposoir.

V

es herbages envoyaient l’odeur de l’été ; des mouches bourdonnaient ; le soleil faisait luire la rivière, chauffait les ardoises. La mère Simon, revenue dans la chambre, s’endormait doucement.

Des coups de cloche la réveillèrent ; on sortait des vêpres. Le délire de Félicité tomba. En songeant à la procession, elle la voyait, comme si elle l’eût suivie.

Tous les enfants des écoles, les chantres et les pompiers marchaient sur les trottoirs tandis qu’au milieu de la rue, s’avançaient premièrement : le suisse armé de sa hallebarde, le bedeau avec une grande croix, l’instituteur surveillant les gamins, la religieuse inquiète de ses petites filles ; trois des plus mignonnes, frisées comme des anges, jetaient dans l’air des pétales de roses ; le diacre, les bras écartés, modérait la musique ; et deux encenseurs se retournaient à chaque pas vers le Saint-Sacrement, que portait, sous un dais de velours ponceau tenu par quatre fabriciens, M. le curé, dans sa belle chasuble. Un flot de monde se poussait derrière, entre les nappes blanches couvrant le mur des maisons ; et l’on arriva au bas de la côte.

Une sueur froide mouillait les tempes de Félicité. La Simonne l’épongeait avec un linge, en se disant qu’un jour il lui faudrait passer par là.

Le murmure de la foule grossit, fut un moment très fort, s’éloignait.

Une fusillade ébranla les carreaux. C’étaient les postillons saluant l’ostensoir. Félicité roula ses prunelles, et elle dit, le moins bas qu’elle put :

— Est-il bien ? tourmentée du perroquet.

Son agonie commença. Un râle, de plus en plus précipité, lui soulevait les côtes. Des bouillons d’écume venaient aux coins de sa bouche, et tout son corps tremblait.

Bientôt, on distingua le ronflement des ophicléides, les voix claires des enfants, la voix profonde des hommes. Tout se taisait par intervalles, et le battement des pas, que des fleurs amortissaient, faisait le bruit d’un troupeau sur du gazon.

Le clergé parut dans la cour. La Simonne grimpa sur une chaise pour atteindre l’œil-de-bœuf, et de cette manière dominait le reposoir.

Des guirlandes vertes pendaient sur l’autel, orné d’un falbala en point d’Angleterre. Il y avait au milieu un petit cadre enfermant des reliques, deux orangers dans les angles, et, tout le long, des flambeaux d’argent et des vases en porcelaine, d’où s’élançaient des tournesols, des lis, des pivoines, des digitales, des touffes d’hortensias. Ce monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement, du premier étage jusqu’au tapis se prolongeant sur les pavés ; et des choses rares tiraient les yeux. Un sucrier de vermeil avait une couronne de violettes, des pendeloques en pierres d’Alençon brillaient sur de la mousse, deux écrans chinois montraient leurs paysages. Loulou, caché sous des roses, ne laissait voir que son front bleu, pareil à une plaque de lapis.

Les fabriciens, les chantres, les enfants se rangèrent sur les trois côtés de la cour. Le prêtre gravit lentement les marches, et posa sur la dentelle son grand soleil d’or qui rayonnait. Tous s’agenouillèrent. Il se fit un grand silence. Et les encensoirs, allant à pleine volée, glissaient sur leurs chaînettes.

Une vapeur d’azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines, en la humant avec une sensualité mystique ; puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient. Les mouvements du cœur se ralentirent un à un, plus vagues chaque fois, plus doux, comme une fontaine s’épuise, comme un écho disparaît ; et, quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir, dans les cieux entr’ouverts, un perroquet gigantesque, planant au-dessus de sa tête.

Flaubert connut dans l’intimité les personnages de Un Cœur simple : Mme Aubain n’est autre que sa grand-tante Mme Allais, mère de deux enfants, un garçon et une fille ; Félicité en était la servante naïve et bonne, dévotement attachée à son perroquet. Le paysage où Flaubert les a placés est celui où il passa une partie de sa jeunesse. Écrite sous l’empire du découragement, cette nouvelle lui procura les émotions qu’on éprouve en remontant le cours de sa vie.

LES ÉBAUCHES.

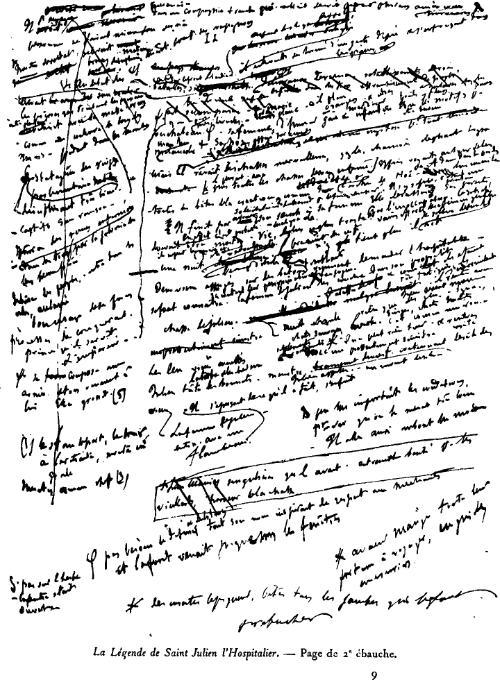

Il y eut de Un Cœur simple, avant l’écriture du manuscrit définitif, trois ébauches. Au milieu des surcharges et corrections de chacune d’elles, nous avons essayé de suivre le développement de quelques épisodes, de reconstituer quelques phrases et de les comparer, mais les deux premières ébauches sont indéchiffrables.

Le procédé de travail est ici le même qui fut employé pour

Madame Bovary. Flaubert rassemble la documentation la plus

étendue, souvent disproportionnée, puis trace un plan de son

œuvre, le scénario des chapitres et des épisodes principaux, et

développe d’esquisse en esquisse, corrigeant, surchargeant,

La documentation de Un Cœur simple comprend de nombreux feuillets, où des notes sont écrites en tous sens. Sur le premier feuillet nous en trouvons le plan.

I. Figure de Félicité et la maison de Mme Aubain.

II. Son histoire, entre chez Mme Aubain — les enfants — personnages secondaires — Geffosses — le taureau — Trouville — Paul envoyé au collège.

III. Catéchisme de Virginie — 1re communion.

Départ pour le couvent.

Son neveu.

Paquebot d’Honfleur.

inquiétudes de son sort — Le Havre.

Sa mort.

Maladie, mort de Virginie.

Veille et enterrement.

Désespoir — hypocondrie de Mme Aubain.

Monotonie de leur existence — petits faits.

Revue de ses affaires.

Arrivée du perroquet.

IV. Descriptions, gentillesses de Loulou.

Crevé dans sa cage.

Le porte à Honfleur.

Empaillé.

Dépouillement de la maison à vendre ou à louer.

Puis viennent de nombreuses notes ; les unes énumèrent longuement tous les psaumes, litanies, cantiques chantés par la procession quand meurt Félicité ; les autres, les symptômes de la pneumonie et de la pleurésie : frisson — vomissements glaireux — fièvre — pouls — toux rare, etc. etc. etc. ; puis le traitement : ventouses, emplâtre sur le point de côté, etc. Un autre feuillet porte la mention catéchisme et contient les prescriptions de l’enseignement religieux : abrégé d’Histoire sainte, jeûne, bénédicité, etc. Une grande page pliée en deux porte en tête le mot Perroquet ; au-dessous s’étend une annotation commentée du perroquet d’après Desmaret, Monographie des perroquets (Ruhl et Levaillant, édit.) : aspects, caractère, nature, nourriture — boisson — bain — manies. Au verso de cette page le même travail de documentation a été fait pour le Perroquet amazone d’après Gerbe, Dictionnaire universel d’histoire naturelle et la Vie des animaux, par Muhée Brahn (trad. Gerbe) : boissons — nourriture — caresses — voix — se cache. — Le perroquet deux repas par jour. Sur une autre page est détaillé le cérémonial de l’office divin :

On sonne trois fois, gdes volées.

Après le 3e coup, le prêtre monte à l’autel.

introït

gloria.

l’épitre — après l’épitre le prêtre se lève et lit.

l’Évangile.

l’offertoire.

Quand il a levé 3 fois les bras au-dessus de sa tête, il rompt

le pain, l’avale, puis boit. Agnus dei est chanté par les chantres. Bénédiction.

Puis vient un résumé des épisodes principaux de Un cœur simple. Nous en déchiffrons la fin, c’est toute la physionomie de Félicité :

Ne pouvait pas rire. Quand elle voulait rire, elle toussait. Le perroquet est la première chose au monde qui la fait rire. Dans IV : (introduire dans le chapitre IV) son genre de rêverie ou plutôt de méditations, idées décousues et profondes, manière de penser comme en rêve. Ses idées les plus disparates se succèdent, ou elle reste béante devant la même sans l’approfondir.

La prendre ainsi dans sa cuisine pendant que Mme Aubain est

dans la salle assise près de la fenêtre.

Enfin sur les derniers feuillets, au milieu de ratures incalculables et de reprises en tout sens, on devine, plutôt qu’on ne lit, un exposé développé du conte.

La première ébauche comprend 105 feuillets de papier bleu grand format.

Ces 105 feuillets sont paginés 1 à 37, le même étant répété souvent cinq ou six fois, reprenant l’esquisse modifiée d’un même passage. Les ratures témoignent d’un grand effort « … mais depuis trois jours, je ne décolère pas, je ne peux mettre en train mon Histoire d’un cœur simple. J’ai travaillé hier pendant 16 heures, aujourd’hui toute la journée, et ce soir, enfin, j’ai terminé la première page. » (Lettre à Mme Roger des Genettes. Corresp., t. IV.)

La deuxième ébauche est écrite au verso de ces 105 feuillets ; elle présente le même aspect que la première sans moins de surcharges. Quant à la troisième, elle comprend 34 feuillets de papier bleu grand format paginés 1 à 34. Elle équivaut en réalité au manuscrit. Le papier blanc qui l’enferme porte cette inscription :

Quelques pages sont encore très corrigées, mais c’est le texte exact du manuscrit définitif (Voir note à la fin du volume.)

Un Cœur simple a paru en feuilleton dans le Moniteur universel, du 12 au 19 avril 1877.

VARIANTES DE UN CŒUR SIMPLE

D’APRÈS LE MANUSCRIT ORIGINAL.

Page 3, ligne 5, repassait, nettoyait le jardin, servait…

Page 3, ligne 7, beurre, et aima toujours sa maîtresse, qui n’était pas cependant…

Page 4, ligne 23, contenant dans son alcôve le portrait…

Page 5, ligne 17, poli de ses casseroles…

Page 7, ligne 8, mares, couchait sur la paille, servait les domestiques, à propos…

Page 9, ligne 6, était lourd, des étoiles…

Page 10, ligne 26, volonté avec si peu…

Page 12, ligne 3, Tous deux offrait…

Page 12, ligne 9, crapule, et vivant à Falaise…

Page 12, ligne 26, lui procurait ce trouble…

Page 13, ligne 20, milieu, et au fond la mer au loin…

Page 14, ligne 4, Et bien vite ils décampaient…

Page 14, ligne 7, les énormes futailles…

Page 14, ligne 10, la vitesse de ses jambes…

Page 15, ligne 13, continuellement lui lançait…

Page 16, ligne 15, M. Lestiboudois, prêté…

Page 17, ligne 3, Mme Houssais, qui…

Page 17, ligne 9, la ferme.

Page 19, ligne 18, flots comme endormis…

Page 19, ligne 21, dunes la séparant du marais…

Page 20, ligne 8, avaient franchi les balises…

Page 20, ligne 25, poings contre les hanches…

Page 2 1, ligne 18, y pensa de moins…

Page 30, ligne 6, qui diminuait toujours…

Page 30, ligne 19, entrait dans Pont-l’Évêque…

Page 30, ligne 20, Le gamin…

Page 30, ligne 27, de chaleur, elle…

Page 31, ligne 1, L’hiver, en écoutant…

Page 32, ligne 19, À combien de distance…

Page 33, ligne 11, sa cuisine…

Page 34, ligne 25, mais à peine dans…

Page 37, ligne 14, une large croix…

Page 40, ligne 23, blouses ; elles…

Page 41, ligne 3, en faisait d’autres…

Page 42, ligne 6, pas de nature expansive. Félicité lui en…

Page 45, ligne 11, Il était toujours auprès de la porte dans l’angle du perron, et plusieurs…

Page 47, ligne 1, Sa chaîne…

Page 49, ligne 25, l’eau que crachaient la gouttières, excitait…

Page 53, ligne 11 ; visage du comte…

Page 55, ligne 19, croyait plus jeune, à…

Page 58, ligne 21, l’avait tué !

Page 63, ligne 9, se continuant sur…

Page 63, ligne 21, fit un silence. Et les encensoirs, allant à pleine volée.

Page 63, ligne 27, mouvements du cœur…

LA LÉGENDE

DE

SAINT JULIEN L’HOSPITALIER

LA LÉGENDE

DE

SAINT JULIEN L’HOSPITALIER.

I

e père et la mère de Julien habitaient un château, au milieu des bois, sur la pente d’une colline.

Les quatre tours aux angles avaient des toits pointus recouverts d’écailles de plomb, et la base des murs s’appuyait sur les quartiers de rocs, qui dévalaient abruptement jusqu’au fond des douves.

Les pavés de la cour étaient nets comme le dallage d’une église. De longues gouttières, figurant des dragons la gueule en bas, crachaient l’eau des pluies vers la citerne ; et sur le bord des fenêtres, à tous les étages, dans un pot d’argile peinte, un basilic ou un héliotrope s’épanouissait.

Une seconde enceinte, faite de pieux, comprenait d’abord un verger d’arbres à fruits, ensuite un parterre où des combinaisons de fleurs dessinaient des chiffres, puis une treille avec des berceaux pour prendre le frais, et un jeu de mail qui servait au divertissement des pages. De l’autre côté se trouvaient le chenil, les écuries, la boulangerie, le pressoir et les granges. Un pâturage de gazon vert se développait tout autour, enclos lui-même d’une forte haie d’épines.

On vivait en paix depuis si longtemps que la herse ne s’abaissait plus ; les fossés étaient pleins d’herbe ; des hirondelles faisaient leur nid dans la fente des créneaux ; et l’archer qui tout le long du jour se promenait sur la courtine, dès que le soleil brillait trop fort, rentrait dans l’échauguette, et s’endormait comme un moine.

À l’intérieur, les ferrures partout reluisaient ; des tapisseries dans les chambres protégeaient du froid ; et les armoires regorgeaient de linge, les tonnes de vin s’empilaient dans les celliers, les coffres de chêne craquaient sous le poids des sacs d’argent.

On voyait dans la salle d’armes, entre des étendards et des mufles de bêtes fauves, des armes de tous les temps et de toutes les nations, depuis les frondes des Amalécites et les javelots des Garamantes jusqu’aux braquemarts des Sarrasins et aux cottes de mailles des Normands.