Histoire artistique des ordres mendiants/Quatrième leçon

Quatrième leçon

La vie de Jésus et la vie des Saints en images.

La légende dorée

J’ai essayé d’indiquer quelques-uns des effets artistiques de la révolution franciscaine et de montrer quelle importance eut dans l’art l’irruption des choses contemporaines, combien en résulta pour lui de vie et de réalité. La fresque devient le portrait, le miroir de la nature. L’art de peindre s’acquiert mille qualités nouvelles ; l’artiste, dans ce concours avec le monde réel, assouplit son langage, enrichit son vocabulaire d’une foule d’expressions et de néologismes. J’ai à vous dire maintenant ce que produisit cette méthode appliquée à d’autres sujets, et comment la nouvelle manière de représenter les choses s’étendit à toute l’histoire et à la mise en scène elle-même des idées.

Cet ordre n’est pas seulement le plus logique, il est en outre conforme à la réalité. Giotto s’était fait la main en peignant à Assise la vie de saint François, avant de peindre à Padoue les fresques de l’Arena qui racontent la vie de la Vierge et de Jésus.

Notre-Dame de l’Arena est une petite chapelle aux portes de la ville, construite dans les ruines d’une arène antique. Au temps de saint Antoine, on y donnait encore des représentations. Un fameux usurier, Reginaldo Scrovegni, que Dante plonge dans son Enfer, s’était bâti là un palais. Le fils de ce richard éprouva le besoin de blanchir son argent ; il édifia la chapelle et la fît décorer de fresques par Giotto. On jouait au Colisée, pendant la semaine sainte, des scènes de la Passion : peut-être eut-on l’idée de les imiter en peinture sur les murailles de l’Arena.

Ces fresques immortelles sont le chef-d’œuvre de l’auteur, et sans doute l’ensemble le plus exquis du moyen âge. On ne se lasse pas du charme de cet écrin d’images. La Vie de Jésus de l’Arena a été l’Evangile artistique du XIVe siècle. Pendant cent ans et plus, les peintres ne sortiront pas de ce cercle enchanté. « On n’ira pas plus loin ! » s’écrie tristement Ghiberti. Giotto sembla, pour un siècle, avoir posé ici la borne du génie humain. De Naples à Florence, plus loin encore, en Avignon, dans toute peinture giottesque racontant l’histoire du Sauveur, on trouve le reflet de ces fresques classiques. Jamais œuvre ne fut si longtemps populaire. Je voudrais essayer de vous en dire les raisons, et de définir l’idéal qui se formule là pour la première fois.

Á la Vie de Jésus, je joindrai ce qui représente pour le XIVe siècle le reste de l’histoire, c’est-à-dire la Vie des Saints. J’en parlerai d’après deux livres admirables, deux des grands livres des Mendiants, que les peintres ne firent guère que suivre en tout ceci, et que je prendrai à mon tour pour guides de cette Leçon : les Méditations sur la vie de Jésus-Christ, souvent attribuées à saint Bonaventure, et la Légende dorée de Jacques de Voragine. Je tâcherai de vous faire voir quelle somme d’inédit fut alors introduite dans la peinture des choses. Mais je ne puis être tout à fait clair qu’en vous rappelant d’abord de quel état moral naquit cette vision nouvelle.

I

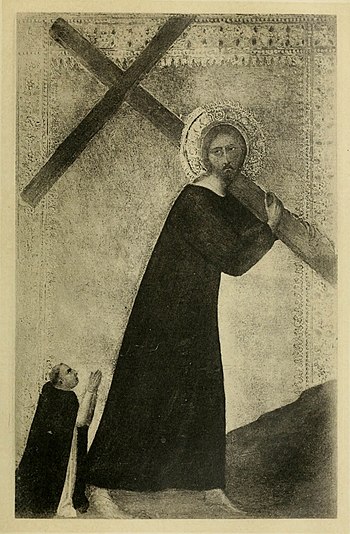

On rencontre parfois une vieille peinture saisissante : on voit le Christ chargé de sa croix, et derrière lui une multitude qui l’accompagne et cherche à le soulager. Dans un tableau du musée de Parme, c’est une cohue de fidèles, une forêt de croix. Ailleurs, toute l’humanité, pape, rois, hommes, femmes, s’attelle à la cruelle poutre dont l’équerre repose sur l’épaule de Jésus. Le plus émouvant de ces tableaux est celui de Barna, où le divin condamné passe, pliant sous le faix, avec une indicible angoisse, tandis qu’un frère Prêcheur à genoux tend les bras, s’élance d’un sublime mouvement de pitié. Ce geste, ce désir d’expier, de souffrir cette sympathie pour la douleur, ce fut toute la pensée, tout l’idéal du moyen âge.

François avait trouvé tout formé avant lui ce sentiment singulier ; il en avait été nourri et comme bercé. Les ordres mendiants ne firent qu’endiguer, que canaliser plus ou moins ce profond besoin de larmes. Mais la source mystérieuse avait des crues subites : à tout moment, elle déborde. Je vous ai parlé déjà de la grande flagellation. Je ne refais pas le tableau de cette tourmente sacrée[1].

Elle laissa, en se retirant, mille petites compagnies pieuses, intitulées diversement les Battuti les Verberati, les Disciplinati. Mais bientôt on ne les appela plus que Laudesi, à cause des cantiques ou laudi que chantaient les confrères dans leurs réunions pénitentes[2]. Qu’on se figure, avec toutes les différences de race et de milieu, quelque chose d’analogue à ce que peuvent être aujourd’hui un meeting salutiste, un revival américain, ou une réunion de frères moraves. Les laudesi ont eu une importance considérable. Comme en Grèce, où la tragédie s’est dégagée du dithyrambe, le chœur en se divisant donne naissance au dialogue, à un embryon de drame. Du lyrisme, comme à l’ordinaire, va sortir le théâtre.

J’aurai à revenir, dans la suite de cette étude, sur le théâtre du moyen âge, et à vous dire quelle influence les grands « mystères » du XVe siècle ont exercée sur la peinture et l’art en général. Sans doute, jamais le drame religieux italien ne prit le développement, les proportions cycliques, la complication d’un « mystère ». La forme reste brève et simple ; les plus longs n’ont que quelques pages. L’Italie a toujours senti le « frein de l’art ». Rien ne prouve, d’ailleurs, que les laudesi aient fait positivement partie de l’organisation des Mendiants. Ce sont toutefois des mouvements similaires, et qui offrent entre eux de grandes analogies[3]. Le plus grand poète de laudesi est justement un franciscain, cet extraordinaire Jacopone da Todi, l’auteur présumé du Stabat, auquel nous devons quelques-uns des plus beaux cris qu’aient jamais inspirés la colère et l’amour. Son poème le plus célèbre, le Corrotto ou la lamentation de la Vierge pendant la Passion, a déjà l’allure véhémente, la coupe dialoguée, le rythme saccadé de l’action la plus vive. Ces deux cents vers, emplis d’une frénésie de larmes, sont comme un extrait concentré, un élixir de tragédie[4].

Rien n’était davantage dans le génie franciscain. Pour saint François lui-même, toute idée à l’instant devient un petit drame, une scène concrète. Il avait, — trait encore fréquent en Italie, — l’éloquence du geste, le don de l’action expressive qui chez les peuples simples remplace le discours. Tout jouait son rôle, tout servait dans cette pantomime. On connaît l’anecdote de la « famille de neige. » Une nuit d’hiver, on le vit descendre au jardin, façonner sept bonshommes, et on l’entendait en même temps se parler à lui-même. « Cette grande-là, murmurait-il, c’est ta femme ; voici tes fils, tes filles, puis le valet et la servante. Allons, paresseux ! à l’ouvrage ! Habille-les maintenant, car ils gèlent ! » Un autre jour, il devait prêcher les Clarisses d’Assise : les saintes filles se faisaient une fête d’entendre parler leur père ; celui-ci ne voulut leur donner qu’une leçon d’humilité. Il se fait apporter un plat de cendres, en dessine sur le pavé un cercle autour de lui, se verse le reste sur la tête, se prosterne profondément et sort sans dire un mot[5].

On voit combien ce tour d’esprit, appliqué à l’Évangile, en dégageait soudain d’éléments dramatiques. Plus de théologie, de symboles : on découvre le sens vivant. Une chose réapparaissait, dont le sentiment s’était perdu sous les abstractions et les systèmes : l’humanité du christianisme.

Il y a dans la vie de François un épisode célèbre, la nuit de Greccio. Salimbene l’appelle toujours la « représentation de la crèche ». C’est en effet le plus ancien exemple du drame religieux populaire, avant toute littérature et à l’état natif. C’était en 1224, dans les derniers mois de saint François. L’homme de Dieu, qui revenait alors de la Terre-Sainte, et dont toute la vie n’avait été qu’une imitation fidèle de celle du Christ, voulut une dernière fois célébrer le mystère de la naissance du Sauveur. Auprès de Greccio, dans la vallée de Rieti, il trouva une grotte tout à fait propre à son objet, et de tout point semblable à celle de Bethléem. Il y disposa de ses mains une crèche et un autel. Á minuit, la forêt s’étoila de lueurs : c’était la procession des gens de Rieti qui s’acheminait vers la grotte. François ouvrait la marche, menant par la bride un ânon sur lequel une belle jeune fille représentait la Vierge. Et le bœuf, lui aussi, n’était pas oublié. Au moment de l’Evangile, saint François, qui servait la messe comme diacre, fit la lecture du texte sacré. Et puis, de sa voix musicale il se mit à expliquer ce qui venait de s’accomplir. En mots très simples, très bas, très doux, il fait comprendre cette merveille : le créateur du monde s’égalant par amour à la plus humble de ses créatures, un Dieu se faisant petit enfant. Et voici que lui-même, comme un petit enfant, se met à balbutier. Il chevrote « Bethléem » d’une voix presque bêlante. Et en nommant Jésus, il se lèche les lèvres comme si c’était du miel.

Certes, il y avait là de quoi scandaliser les écolâtres et les intellectuels. Mais le saint histrion, le jongleur du bon Dieu, ranimait et rafraîchissait par le sentiment et l’image ce que l’excès du raisonnement menaçait de flétrir : la fleur divine, qui se desséchait entre les pages d’un livre, reprend en pleine terre. Le Christ redevenait une réalité. Je n’ai pas fini de conter la nuit de Greccio. On assure qu’au moment de l’élévation, un des assistants, — le propriétaire lui-même de la grotte, — vit un enfant de lumière qui rayonnait sur la paille. C’était vraiment Noël qui souriait au monde : Jésus, au bout de douze siècles, renaissait dans les cœurs[6].

Dans quelle mesure cette scène de dévotion rustique est-elle déjà du théâtre ? C’en est au moins le germe, l’ébauche ou le principe : réaliser devant les yeux, pour les sens, l’imagination, des choses qui autrement resteraient vagues pour la masse. Cette popularité est la signature des Mendiants. Voilà pourquoi l’art, le théâtre, les tableaux vivants, tout ce qui sert à préciser les représentations, a toujours fait partie de leur programme. Les Prêcheurs ne restent pas en arrière des Mineurs ; mais leur caractère distinctif, une autre manière de frapper les foules, un air plus théâtral, le goût de l’ostentation, des « montres », des cortèges, percent chez eux dès l’origine. Le jour de l’Épiphanie, ils organisent à Milan la pompe des rois Mages. Les cloches sur le parcours sonnent à toute volée. Un bas-relief de Saint-Eustorge nous a conservé le spectacle de cette cavalcade magnifique, avec ses figurants, son vestiaire exotique, ses singes, ses perroquets, ses chameaux et ses dromadaires[7]. Le jour des Rois dominicain dans les rues de Milan forme un piquant contraste avec la Noël franciscaine de Greccio : mais c’est dans les deux cas le même besoin de parler aux yeux et de rendre l’Écriture vivante.

Cette préoccupation se manifeste encore en plus d’une façon. L’une des plus importantes, ce sont les pèlerinages aux Lieux Saints. Les croisades avaient ranimé cette dévotion des premiers siècles. À peine nés, les Mendiants s’en firent les zélateurs. Saint François est à celle de 1219. Bientôt cependant devait arriver la banqueroute. Le dernier prince croisé allait s’échouer à Tunis et s’éteindre navré, les regards tournés vers l’Orient, en murmurant les nostalgiques et mourantes syllabes : « Jérusalem ! Jérusalem ! »

À mesure que la situation s’aggrave, qu’on perd toute illusion, les Mendiants redoublent d’efforts pour sauver quelque chose du désastre. Les reliques insignes de la Sainte-Chapelle rapprochent les faits évangéliques[8]. Les voyages se multiplient. Voilà sept siècles que les Franciscains sont les gardiens de la Terre-Sainte. À ce poste d’honneur, au prix de tous les périls, ils maintiennent intactes les dernières épaves et les vestiges de l’Évangile[9]. Ils posent des jalons, mesurent des distances, établissent des itinéraires : cinq ou six nous sont parvenus de ces « Baedekers » pieux, tous des dernières années du siècle. L’un des plus précieux est l’ouvrage d’un Dominicain, le fameux Brocard ou Bourcard, qui passa dix ans de sa vie à explorer la Palestine[10]. Ces relations étaient reçues avidement en Europe. Il devait certainement y en avoir d’illustrées. On ne s’expliquerait pas autrement les circonstances si précises qui se rencontrent dans les ouvrages d’artistes certainement sédentaires : c’est tantôt un palmier, tantôt un monument comme la mosquée d’Omar, ici un minaret, là les petites calottes percées d’yeux en dés à coudre qui couvrent les hammams ; ce sont des types de moricauds, de Tartares, de Mongols[11]. Nous croyons avoir inventé la couleur locale : elle était née bien avant nous. Mais la curiosité pour les choses lointaines n’était pas comme la nôtre un vain désir de changement : c’était encore une piété. On voulait rendre à l’Évangile son cadre naturel. Devant ces détails qui nous amusent, le fidèle d’autrefois s’agenouillait en silence et se prenait à rêver.

Le rêve, en effet, est le dernier moyen et la suprême ressource du moyen âge pour connaître les choses et les réaliser. Ce fut sa grande machine à supprimer le temps. Sous cette cloche pneumatique, qui fait le vide autour de lui, le rêveur parvient à l’absorption complète et finit par s’identifier immédiatement à son objet. Jacques de Voragine, dans un sermon sur saint François, a un mot remarquable : il fait cinq points des cinq stigmates, et le premier de ces points est la « puissance de l’imagination[12] ». Ce n’est pas mal pour un théologien de l’école de saint Thomas ! Combien d’autres alors, dans les cloîtres, dans le monde étrange des tertiaires, obtinrent par le détachement, le privilège d’une faculté de dédoublement, d’une vie surnaturelle plus réelle que l’autre ! N’avons-nous pas nous-mêmes, nous dormeurs ordinaires, des puissances engourdies que le sommeil délivre, et qui nous laissent au matin surpris de ce que nous pouvions en rêve, désolés de ne le pouvoir plus, doutant si le véritable songe n’est pas celui des yeux ouverts, et si l’instant où ils se ferment n’est pas le vrai réveil ?

Jamais le pouvoir visionnaire ne fut aussi développé en Europe qu’au moyen âge. On n’y compte point les extatiques. Il faut lire Cantimpré ou Gérard de Frachet, pour comprendre quelle était alors la familiarité avec l’au-delà[13]. La vie semblait avoir une élasticité qu’elle a perdue depuis. Les bords, moins rigides, conservaient une espèce de perméabilité qui permettait en quelque sorte la respiration morale. Qu’avons-nous fait en repoussant ces éléments de liberté ? Nous avons rendu plus étroites les limites de notre prison. En vain notre esprit bat de l’aile, cherche une issue le long des voûtes inexorables. Son vol blessé retombe, et l’oiseau palpite abattu sur la pierre qui le froisse.

Je ne puis qu’entre-bâiller la porte translucide, la porte de corne qui ouvre sur le rêve médiéval. Ce qui surprend, encore une fois, c’est l’apparence toute réaliste, le naturel de ces prodiges. Rien n’est plus curieux à lire que le journal des Subtiliennes, les illuminées de Colmar[14]. Ce qui domine en général, dans ces maisons de Souabe ou d’Alsace, ce sont les sensations calmes, douces, gracieuses ; ce sont les musiques les plus suaves, des concerts ineffables, des visions lumineuses[15] ; les sœurs rencontrent l’enfant Jésus sous les arceaux du cloître, de l’âge d’un petit garçon se rendant à l’école, et donnant la main à sa jeune mère. Ces images riantes ne sont pas inconnues ailleurs. Plus fréquentes cependant sont les âpres et les tragiques. Les idées se cristallisent autour de la Passion. Les vers célèbres du Stabat :

Cordi meo valide,

semblent la devise du siècle. On se crucifie avec horreur, avec une sombre volupté. À force de méditation, de concentration assidue, les choses prennent un degré de réalité étrange, une sorte de relief physique, la consistance et l’évidence de l’hallucination. Parfois, l’attention se circonscrit sur un détail et l’« objective » avec une énergie incomparable, Angèle de Foligno énumère toutes les tortures de la Passion. Par-dessus tout, les clous. « C’étaient des clous très gros, carrés et mal battus, si bien qu’ils présentaient sur toutes leurs faces et leurs arêtes mille petits éclats et mille aspérités qui déchirèrent, hachèrent les mains, les pieds, furent une cause de souffrances effroyables. Un supplice pire que tout supplice résulta de la forme de ces clous. » Angèle ne s’en tient pas là. Elle pense au trou que ces clous ont fait dans la chair, et alors « elle veut voir au moins cette parcelle de la chair de Jésus que ces horribles clous avaient enfoncée dans le bois ». Cette souffrance, ajoute-t-elle, fut « tellement inouïe, que je ne fus plus capable de me tenir debout. Je baissai la tête et tombai[16]. »

Imaginez le même travail d’analyse atroce et minutieuse poursuivi sur chaque circonstance du drame du Calvaire ; et puis songez à ce qu’il en résulte de bouleversement pour les nerfs et de rigueur ou de précision dans les images visuelles. Ces images labourent la sensibilité. En même temps, elles prennent un empire prodigieux de définition plastique. On en a revu, il y a moins d’un siècle, un exemple singulier dans la personne de Catherine Emmerich, qui pendant trois ans a suivi le Sauveur pas à pas sur les chemins de Palestine. Tout a passé devant ses regards en perceptions nettes et distinctes. Sainte-Beuve en parle quelque part avec admiration. Il rappelle le livre écrit par Clément Brentano sous la dictée de Thumble fille :

Un tel livre, dit le critique, ne s’analyse point. Depuis la dernière Cène de Jésus-Christ avec ses disciples jusqu’après la résurrection, toute la série des événements de l’Évangile s’y trouve développée, variée, illustrée, comme par un témoin oculaire, dans un minutieux et touchant détail de conversation, de localité, de costume. En un mot, c’est à la fois, pour les chrétiens, un admirable exemple de la persistance d’une faculté sainte et d’un don qui semblait retiré au monde ; pour les philosophes, un objet d’étonnement sérieux et d’étude sur l’abîme sans cesse rouvert de l’esprit humain ; pour les érudits, la matière la plus riche et la plus complète d’un mystère, comme on les jouait au moyen âge ; pour les poètes et artistes enfin, une suite de cartons retrouvés d’une Passion, selon quelque bon frère antérieur à Raphaël[17].

Notez le dernier mot. Quoi de merveilleux, en effet, que de tels documents aient pu passer jadis pour des renseignements ayant presque la valeur d’un témoignage original ? Ne sourions pas trop de cette crédulité. La mystique repose sur cette idée que l’entendement ne sait pas tout, et que beaucoup de choses qui échappent à ses prises peuvent être connues par d’autres voies. Loin de nous de railler une telle confiance ! C’est elle qui assigne une fonction plus haute au cœur qu’à la raison, prête à la poésie plus de vérité qu’à la critique, et fait dire au prince inquiet sur la terrasse d’Elseneur :

Qu’il n’y en a, Horatio, dans vos philosophies.

II

Mais une part de ce travail aurait été perdue, si l’essentiel n’en avait été consigné dans un livre dont il faut que je vous dise un mot. Nous y verrons à l’œuvre le génie franciscain. Ce sont les Méditations sur la vie de Jésus-Christ.

Comme l’Imitation, comme tant d’autres livres célèbres, ce pieux écrit est anonyme. C’est sans aucun fondement qu’on l’attribue à saint Bonaventure. Le moyen âge n’avait aucune de nos idées modernes sur la propriété littéraire. Il n’hésitait jamais à grossir le catalogue des écrivains illustres. Rien de plus juste : pour une élite d’auteurs originaux, quelle foule d’imitateurs ! L’histoire littéraire se compose d’un petit nombre de thèmes sans cesse repris en variations indéfinies par la multitude subalterne. Nous devrions nous louer, bien loin de nous en plaindre, d’un procédé qui réduit les choses aux grandes lignes et aux noms importants.

Le livre est certainement d’origine franciscaine. L’auteur inconnu est un frère qui adresse des avis spirituels à une Clarisse. Ainsi, comme la Vie dévote, comme plus d’un autre livre qui a connu la vogue universelle, c’est un écrit tout personnel, un ouvrage de circonstance, un recueil de lettres de direction. Elles sont rédigées dans un latin clairet et abondant en gallicismes ingénus. Les demoiselles d’honneur de la Vierge s’y appellent tout simplement damisellae. Ce n’est pas le style ordinaire du docteur séraphique. On a proposé d’attribuer les Méditations à un certain frère Giovanni de Gaulibus (Jean des Choux), de San Gimignano, professeur de théologie à Milan[18]. Mais l’auteur écrit quelque part : « Le Calvaire est loin de Jérusalem, comme notre couvent l’est de la porte Saint-Germain. » Voilà qui pourrait faire pencher pour un Français[19].

Ce compatriote n’est pas un penseur très puissant. Toutes les fois qu’il a des réflexions à faire, il met en avant saint Bernard. Il n’est à l’aise que quand il s’agit de décrire. C’est, comme nous dirions, un « imaginatif visuel[20] ». Il n’est souvent au reste que l’éditeur des notes recueillies sur place par des frères de Terre-Sainte, ou de révélations comme celles de sainte Elisabeth. Son récit de la Nativité est la dictée d’un frère qui le tenait de la Vierge elle-même : on ne peut vraiment pas s’informer à meilleure source. Pour toutes ces raisons, le succès fut extraordinaire. Ce livre sans prétention devint en quelque sorte un cinquième évangile, en marge des quatre autres, les complétant sur une foule de points, qui comble leurs lacunes et interprète leur silence. De tout temps, les fidèles ont trouvé les Évangiles trop courts. Ils ne se sont pas fait faute d’y suppléer de leur cru. Les livres apocryphes ont été une des lectures favorites du moyen âge. Les Méditations ne leur doivent presque rien[21]. C’est un nouveau fonds qui s’ajoute à la somme des traditions chrétiennes, un fonds tout neuf, tout populaire, sans rien de doctoral, sans trace de scolastique, et conçu dans l’esprit le plus naïvement pittoresque : imaginarias quasdam repraesentationes, annonce le préambule. Presque toute la vie publique de Jésus, ses paraboles, sa morale sont délibérément omises. L’auteur ne développe avec une extrême complaisance que les éléments narratifs, la partie dramatique. Une grande importance est accordée aux rôles de femmes. Tout cela devait faire des Méditations une des sources principales des poètes des Mystères[22]. Les artistes ne leur sont pas moins redevables. On a pu reconnaître dans ce livre les fragments d’un Guide des Peintres dans le genre du fameux Manuel du Mont Athos. Deux parties sont traitées avec un grand luxe de détails : ce sont les plus touchantes, l’Enfance et la Passion. Dans l’intervalle, il n’y a place que pour trois scènes : le Baptême du Christ, les Noces de Cana et la Résurrection de Lazare. Ce sont précisément les seules retenues par Giotto dans ses fresques de l’Arena.

J’ajourne pour l’instant la première partie. La dernière, consacrée au récit de la Passion, est celle dont je m’occuperai d’abord. C’est celle qui respire de la façon la plus vive le christianisme franciscain. Rien ne lui est plus spécial que cette importance hors de pair, cette prédilection accordée aux souffrances du Sauveur, et à la pire de toutes, sa Passion sur la croix. L’Église pendant de longs siècles a hésité, avec une sorte de pudeur, à rappeler au Sauveur le souvenir de ses épreuves. À Ravenne, le Christ ne porte pas sa croix : un bourreau s’en charge pour lui ; arrivé au Calvaire, l’artiste, par respect, saute la scène. Ce n’est qu’au IXe siècle que l’image du Crucifix a été couramment admise en Occident. Le « scandale de la Croix » n’a pas exigé moins de temps pour être digéré[23].

Et alors même que vous voyez, sur une mosaïque byzantine, sur une miniature ou un portail gothique, une scène qui offre l’apparence de la crucifixion, ne vous y trompez pas : l’Église ne raconte pas des faits, elle expose une idée ; elle ne représente pas un drame, mais un dogme. Elle ne cherche pas à toucher, elle enseigne. C’est d’elle que devrait être le mot : « Rien n’est plus méprisable qu’un fait. » Les choses sont réduites à un état tout schématique : trois personnages, parfois cinq, rarement sept. Le Christ au centre, la Vierge à droite, saint Jean à gauche, et quelquefois, de part et d’autre, deux figures de femmes qui sont l’ancienne Loi et la Nouvelle. Toute la scène veut dire que par la mort du Christ les Écritures sont accomplies : l’âge de la première alliance est révolu, la nouvelle ère commence. C’est ce que signifient encore la lune et le soleil qui apparaissent aux côtés de la tête de Jésus.

À la façade de Notre-Dame se voient deux statues singulières. L’une joyeuse, robuste, couronne en tête, sceptre en main et tenant un livre grand ouvert ; toute sa personne respire la force et l’assurance : c’est l’Église ; l’autre a les yeux bandés, son sceptre se brise, son livre se ferme, son diadème lui glisse de la tête ; ses genoux se dérobent, elle va défaillir. Celle-ci est la Synagogue. Ces deux figures se retrouvent dans toutes les cathédrales. Rien de plus délicat que la Synagogue de Strasbourg. Ce triomphe sur la Synagogue, cette victoire du Christ sur Moïse, c’est l’idée que l’Église au XIIe, au XIIIe siècle, n’est jamais lasse de reprendre et de développer.

En vertu de ce principe, il est convenu que l’histoire est un immense diptyque, une vaste fresque en partie double, et que tout ce qui s’écrit une première fois dans la Bible sous forme de « figures », se répète et s’explique dans l’Évangile ou dans les Actes sous forme définitive. Chaque fait de l’Ancien Testament se répercute mystérieusement à distance dans le Nouveau, et y prend tout son sens et sa réalité. Les héros du peuple choisi ne sont occupés qu’à faire des signes énigmatiques dont le mot ne se découvrira que plus tard, à la lueur de la Révélation. L’histoire apparaît tout entière comme une psychomachie étrange, drame divin où d’infimes comparses ne savent ce qu’ils font, où les gestes ne comptent pas, et où il n’y a de réel que la pensée du grand Chorège qui mène tout où il lui plaît, distribue les rôles à son gré et met des idées éternelles derrière l’agitation de nos ombres éphémères.

Telle est la conception, d’un merveilleux idéalisme, qu’illustrent les images et les verrières gothiques, et dont leur Crucifixion n’est qu’un exemple entre cent autres. À vrai dire, celle-ci n’est qu’un hiéroglyphe. Nul art plus systématiquement n’élimine le fortuit, le relatif, le contingent. La foule, les spectateurs, les bourreaux disparaissent. D’une peinture de supplices, il n’en est pas question. Le Christ ne souffre pas. S’il a le côté ouvert, c’est pour rappeler qu’il en jaillit de l’eau avec le sang, et ceci est encore la figure d’un dogme, le dogme de la dualité de nature dans la personne du Christ. Quant à lui, on le voit souvent crucifié les yeux ouverts, impassible, debout, couronné comme un Pantocrator, un empereur vainqueur du mal et de la mort. Jusque vers le milieu du XIVe siècle, l’art des pays du Nord ne connaîtra pas autre chose. C’est pourquoi, en dépit de sa science et de son goût exquis, il paraît en retard. Car c’est justement sur ce point que la réforme des Mendiants allait, en Italie, être subite et libératrice. À cet univers abstrait, à ce monde d’idéologues, planète incomparable d’éclat et de lucidité, mais froide et glacée comme le verre, ils en substituèrent un autre, n’ayant plus rien de la pure beauté qui séduisait les professeurs, — mais qui avait cet avantage sans lequel rien ne compte : la réalité et la vie.

Voyez les barbares crucifix des derniers byzantins de Pise ou de Pérouse, — ce crucifix énorme qu’on plaçait sur l’ambon au milieu de l’église, et qu’on appelait le « Pendu ». Presque tous sont monstrueux, quelquefois repoussants. Un terrible effort les disloque et les tord : ils sont grimaçants et hideux. Mais quel pas de géant dans le Calvaire de Cimabue, à la croix de l’église supérieure d’Assise ! La peinture n’est plus qu’une ombre, un nuage de spectres noirs : mais quelle grandeur ! Quelle passion démesurée ! Et déjà quelle faiblesse, quelle petite figure exténuée, gémissante, a le Crucifix de Giotto à l’Arena de Padoue ! De plus en plus, on se propose de regarder les choses par où elles nous sont permises, non plus du point de vue inabordable de Sirius, mais sous l’aspect de la vie, sous le jour de l’humanité. Le Christ redescend sur la terre. Nous l’y voyons comme l’un de nous aller, venir, s’asseoir, manger, dormir, et vivre l’humble vie des enfants des mortelles. Ce que l’art d’autrefois considérait de loin, comme à travers une lentille qui dépouille l’objet de son enveloppe et le prive de ses rayons, désormais sera vu de près, surveillé avec attention, couvé de l’âme et des yeux ; on ne voudra rien perdre d’une réalité si précieuse. L’ancien art s’exprimait brièvement, une fois pour toutes : une seule image lui suffisait pour formuler une idée dans une proposition unique, à mine de théorème. Dix scènes, toutes fourmillantes de vie et de personnages, n’épuiseront pas le contenu de la nouvelle méthode : car il ne s’agit plus d’énoncer un axiome, mais de traduire des émotions.

C’est là le triomphe de l’auteur des Méditations. Ce que les Évangiles résument d’un trait sommaire, il y insiste, il l’analyse, le décompose en une série de tableaux successifs, que les peintres n’ont plus qu’à réaliser en images. Il note chaque détail, chaque geste, pose le décor, indique la place des accessoires, fait mouvoir tous ses personnages, ou plutôt les voit se mouvoir : on dirait qu’il est là et enregistre à mesure. Tout se passe comme devant ses yeux. Mille scènes, dont chacune est une merveille d’idée et de composition plastique, viennent enrichir le récit succinct des synoptiques. L’auteur sait une foule de choses que Marc et que Matthieu ignorent. Il sait que la croix était faite d’un bois épais et lourd. Il sait qu’elle a quinze pieds de haut, si bien que, lorsqu’elle fut dressée, la Vierge se désespérait de ne pouvoir atteindre jusqu’aux pieds de son fils. Il sait qu’il n’y avait que trois clous, et non quatre, comme à tort quelques-uns l’avaient cru. Mais comment le Sauveur fut-il attaché à la croix ? Y fut-il couché sur la terre, ou cloué tout debout ? Ici, l’auteur hésite.

On dresse en arrière deux échelles, l’une au bras droit, l’autre au bras gauche de la croix. Les bourreaux grimpent avec des marteaux et des clous. Une troisième échelle est appliquée de face, à la hauteur où les pieds doivent être attachés. Regardez-bien chaque chose. On force le seigneur Jésus à gravir cette petite échelle. Et lui, sans résistance, sans murmure, humblement, obéit. Lorsqu’il est parvenu au dernier échelon, tout debout le long de la croix, il se retourne et, déployant ses bras royaux, étendant ses mains admirables, il se livre aux bourreaux. Puis il regarde au ciel et s’adresse à son Père : « Mon Père, me voici : acceptez mon sacrifice, acceptez-moi : car je m’offre pour ceux-ci, mon Père. »

Alors, un des soudards montés derrière la croix lui saisit la main droite et la cloue à la croix. Cela fait, le bourreau de gauche prend la main gauche, la tire tant qu’il peut, l’ouvre, place l’autre clou, frappe et fixe la main. Ils descendent ensuite et retirent les échelles. Le Seigneur reste suspendu ; il pèse de tout son poids sur les clous de ses mains. Aussitôt arrive un troisième ribaud, qui de toutes ses forces le tire par les jambes, et, ainsi allongé, un dernier lui perce les pieds d’un clou extrêmement aigu.

Il y a cependant des personnes qui pensent que le Sauveur n’a pas été crucifié de cette manière, mais qu’on l’a d’abord attaché à la croix étendue à terre ; on l’aurait ensuite redressée, et enfin enfoncée dans le sol. S’il vous plait mieux ainsi, regardez comme cette canaille empoigne Jésus avec colère, ainsi qu’un vil brigand ; comme elle le jette brutalement sur la croix, s’empare de ses bras, l’écartèle de force et le cloue. De même font-ils avec ses pieds, qu’ils distendent de toute la violence dont ils étaient capables[24].

Il n’y a pas une de ces phrases qu’on ne puisse illustrer par une fresque ou un tableau de Giotto ou de Gaddi, d’Orcagna ou d’Angelico ; c’est de là que dérivent toutes les Mises en croix, Érections de la croix, dans toutes les écoles, de Florence à Cologne et de Séville à Anvers. Ces mots ruissellent de peintures. Et il faudrait en dire autant pour la seconde partie du drame, la Descente de croix, la Déposition, la Lamentation au pied de la croix, l’Ensevelissement, la Mise au tombeau. — Beauté incomparable de la Lamentation de Giotto à Padoue ! Ingres, huit jours avant sa mort, dans son dernier dessin, y revenait encore. Tous ces motifs, et d’autres qui se dégageront plus tard, c’est-à-dire une des plus riches matières qui aient depuis cinq siècles exercé le génie des peintres, une suite innombrable de chefs-d’œuvre, une source inépuisable d’émotion et de pathétique, — de Giotto à Titien et de Raphaël à Rubens, — voilà ce que nous devons à un religieux, à un pauvre Cordelier dont on ne sait pas le nom.

Et j’aurais aimé à vous dire ce que l’art fit encore du thème de la croix. Autour de ce bois immortel, l’imagination enroula sa flore merveilleuse. Dans les églises franciscaines, à Santa Croce de Florence, à San Francesco d’Arezzo, dans les fresques d’Agnolo Gaddi et de Piero della Francesca, la légende de la croix tient une place importante. Rameau de l’arbre de Science, planté sur la tombe d’Adam, le tronc, dans la suite des siècles, devient la maîtresse pièce de la charpente de l’Arche ; cette poutre, inutilisée dans la construction du Temple, est jetée sur un torrent et sert de pont au cortège de la reine de Saba, à l’entrée des « Gentils » dans le plan de la Rédemption. Elle flottait sur la piscine probatique, qu’elle rendait miraculeuse, lorsqu’elle en fut retirée pour devenir la Croix. Ce bois était l’axe du monde, l’épine dorsale de l’histoire. Et ce n’est pas là tout le fruit que le génie franciscain tira de ce Lignum vitae, de cet arbre vivant[25]…

Mais je ne puis en finir avec les Méditations, sans toucher un mot d’un second trait qui fut un élément de leur rare fortune. On l’a remarqué plus d’une fois : le titre annonce la Vie de Jésus, mais dans le texte il est question tout le temps de la Vierge. La mère est de moitié dans la vie de son fils. Le fil sacré, le fil mystérieux et sanglant qui rattache la femme à l’extrait de sa chair, n’est jamais complètement rompu ; on tranche le lien matériel, rien ne brise le nœud de l’amour. Cette idée seule était une idée de génie. Sans doute, elle n’est pas de l’auteur des Méditations[26] : il n’est donné à personne d’inventer en ce genre, et le cœur maternel n’est pas à découvrir. C’est pourtant cet auteur qui a eu le mérite de développer le thème, de mêler les deux existences dans un récit continu, d’écrire ce duo où la vie de Jésus s’entrelace toujours à la vie de Marie. Par là, le Christ achève de se relier à la terre ; par l’être de son être, par cette chétive vie que l’homme tient de la femme, il rentre dans l’humanité.

De la première ligne à la dernière, Marie ou quelque femme est en scène. Chose curieuse ! Les apôtres, Pierre, Jacques, Jude, Jean lui-même, se tiennent à l’écart, le plus souvent dans la coulisse ; au contraire l’élément féminin, ce charme subtil de l’Évangile, paraît au premier plan. De longues parenthèses sont consacrées à Marthe, à la Samaritaine, surtout à Madeleine. Tout ce dont se passe si bien l’Évangile des docteurs, reprend la première place et ne la quittera plus. Ce sont les Mendiants qui ont réhabilité sainte Madeleine. Les Prêcheurs, près de la Sainte Baume, lui consacrent leur Saint-Maximin[27]. Les Mineurs ont fait d’elle une de leurs saintes de préférence. Depuis les fresques d’André de Bologne dans l’église inférieure d’Assise[28], jusqu’aux mille tableaux du XVIIe siècle qui représentent sa pénitence, sa figure chérie ne cesse de reparaître, comme un appel à cet amour qui se fait tout pardonner.

Stabat mater : la présence de la Mère auprès du Fils est grosse de conséquences. On prête à saint Bonaventure, à côté d’un premier office de la Passion, un office symétrique de la Compassion. Ni l’un ni l’autre ne sont de lui. N’importe : cette façon de doubler les souffrances du Christ par leur écho dans l’âme de sa Mère, multipliait à l’infini le pathétique de l’Évangile. La Passion de Jésus est une tragédie : joignez-y celle de la Vierge, elle devient déchirante. Au point de vue du théâtre, et des idées que l’art emprunta au théâtre, il y là une mine d’effets parfaitement indiqués par les Méditations. C’est ce qu’a bien senti Giotto, en dramaturge consommé, quand, dans ses fresques de l’Arena, il soude intimement l’histoire de Notre-Dame à celle de son fils. Des sujets, comme celui de la Lamentation, ne se concevraient pas sans la Mère de douleurs.

Mais ce ne sont pas seulement des images lugubres que nous devons aux Méditations. Les plus aimables de toutes sortent également de là.

Les Mages sont partis… La Reine du monde demeure encore près de la crèche… veillant avec inquiétude sur son fils adoré.

Dieu ! Avec quelle attention et quelle sollicitude elle le maniait, de peur de le blesser ou de le déformer ! Avec quelle révérence et quelle précaution elle touchait à cet enfant, son Seigneur et son Dieu ! C’est à genoux qu’elle le prend de son berceau et l’y recouche. Avec quelle confiance et quel ravissement, avec quelle protection, quel sérieux maternels elle l’embrasse, le baise, le presse sur son sein, et se réjouit en cet enfant, — son enfant ! Elle ne se lasse pas de considérer avec une sainte avidité son visage et tout le reste de son petit corps sacré. Avec quelle gravité et quel respect elle enveloppe de bandelettes ses membres délicats ! … Oh ! qu’elle a de joie à l’allaiter ! Certes, il n’était pas possible qu’en nourrissant un tel fils, elle ne ressentît pas des douceurs qu’ignorent les autres mères !… (ch. x).

Regardez maintenant au Louvre l’exquise Vierge d’argent faite pour Jeanne d’Évreux ; rappelez-vous une Vierge siennoise contemporaine, comme la délicieuse Madonna del latte d’Ambrogio Lorenzetti, à Saint-François de Sienne, ou une Vierge allemande, comme celles de Maître Wilhelm, ou de l’auteur ignoré du Paradis de Francfort : comme la déesse y devient femme ! Comme la vieille idole hiératique, trône du Rédempteur, escabeau du Souverain Juge,

Empérière des infernaux palus,

s’humanise et sourit ! Comme elle câline son enfant, le comble de caresses, l’enveloppe des bras et du regard, le dorlote, le choie et l’allaite ! C’est la longue berceuse qui commence, la grande chanson d’amour de l’humanité lasse qui se souvient du nid où se blottissait son enfance ; c’est l’hymne éternel à la femme, dont chaque génération écrira une strophe. Les plus belles et les plus célèbres seront celles de Raphaël, de Van Dyck ou de Murillo : mais aucune de leurs Madones fameuses n’égalera peut-être le charme de ces Vierges franciscaines, — siennoises, françaises ou allemandes, — les premières qu’ait baignées d’une onction inconnue, ce que le poète appelle le « lait de la tendresse humaine[29] ».

III

Jamais l’injustice qu’on ferait en séparant les deux grands ordres mendiants, n’apparaît plus criante que dans le cas du second livre dont il me reste à vous parler, la Légende dorée de l’évêque dominicain, Jacques de Voragine. Cette faute nous conduirait à supprimer de notre étude un produit adorable de la pensée du moyen âge, un des livres les plus imprégnés du vrai parfum évangélique, et qui exerça, pendant plus de trois cents ans, l’action la plus bienfaisante sur l’âme de toute l’Europe, sur l’art et sur la poésie.

On ne sait guère de l’auteur que ce qu’il nous apprend lui-même[30] Il était né à Varazzo, bourg de la côte ligure, entre Gènes et Savone. Il était tout enfant quand eut lieu la fameuse éclipse de 1241 : il conservait au fond des yeux cette vision de nuit infinie, d’étoiles qui ne quittaient plus l’azur. À l’âge ordinaire, c’est-à-dire à quinze ou seize ans, il fit profession dans l’ordre des Prêcheurs ; il enseigna la théologie, écrivit, prêcha, fut vingt ans provincial de Lombardie, et remplit avec honneur d’autres charges importantes[31] ; enfin Nicolas IV le nomma évêque de Gênes. Après sept années d’un ministère zélé et pacifique, il mourut plein de bonnes œuvres, en odeur de sainteté, l’an 1298, vers l’âge de soixante-dix ans.

Son livre — le livre admirable qui reçut tout de suite le nom de Légende dorée, — doit être une œuvre de sa jeunesse, avant l’époque où Jacques fut absorbé par les affaires et par l’apostolat. On peut le dater à peu près de 1260[32]. Il ne faut pas se tromper au titre de Légende. Ce mot ne signifie nullement une fable, mais une histoire, un livre de lecture. L’auteur ne prétend pas faire œuvre originale. Il donne son « opuscule » pour une compilation, pour une simple besogne de vulgarisateur, faite en vue de répandre, de mettre à la portée de tous ce qui est contenu, sous une forme plus savante, dans les ouvrages spéciaux, les répertoires des érudits. Jamais il ne manque, avec une humilité édifiante, de mentionner ses sources, et ce sont les meilleures qu’on connût de son temps, Isidore de Séville ou Pierre Comestor, Bède le Vénérable, et jusqu’au traité tout récent de maître Jean Beleth. C’est toujours, on le voit, le grand esprit du siècle, ce génie ennemi des castes et des mandarinats, ce besoin de laïciser, de divulguer la science, et de faire participer chaque jour plus de convives à la vie supérieure de l’âme et de l’intelligence, de la poésie et de la vérité.

Mais on dirait que l’auteur ne se doute pas de ce qui fait le charme de son livre et sa valeur profonde. Il n’a pas l’air de soupçonner ce que ce simple énoncé, une collection de vies de saints, suivant l’ordre du calendrier, — du premier dimanche de l’Avent à la fête de la Toussaint, — comprenait de neuf comme donnée et de fécond comme programme. C’était, dégagé des entraves de la chronologie, débarrassée du ciment, du lourd mortier des faits, une galerie des héros de la vie spirituelle, un panthéon incomparable de la noblesse humaine. Il n’est pas jusqu’à l’apparent décousu de la composition qui ne permît un art d’autant plus délicat qu’il se dissimule davantage : on passe d’un évêque à une vierge, d’un soldat à une religieuse, d’un roi à un anachorète. Pas une de ces figures qui ne soit choisie à dessein afin d’en compléter une autre, d’éclairer une face nouvelle de la vie idéale. Rien de plus harmonieux, de plus souple et de plus divers que le plan primitif. Le succès de l’ouvrage en a seul compromis l’originale beauté. Les anciens manuscrits de la Légende dorée contiennent en moyenne cent quatre-vingts chapitres ; certaines éditions de la fin du XVe siècle en comprennent jusqu’à cinq cents.

Aucun livre, en effet, sans excepter la Bible, ne fut, pendant le même temps, aussi souvent copié, traduit, réimprimé. Dans les trente premières années de l’imprimerie, on en compte près de cent éditions différentes, sans parler des versions qui s’en firent dans toutes les langues. On sait que par la suite il n’y en eut pas de plus décrié. Les humanistes avaient beau jeu de railler son méchant latin, et de tourner en ridicule les étymologies bizarres et saugrenues [Sénèque de se necans — mon Dieu ! oui) que, par un scrupule touchant, le bon dominicain se croit obligé de servir en tête de chaque récit. Mais avons-nous le droit de faire les difficiles, après la mystification et l’espèce de fantasmagorie philologique dont nous bernait naguère encore, au temps de Max Müller, la prétendue science des langues comparées ?

Les protestants, d’autre part, enragés contre le culte des saints, ne devaient pas épargner l’œuvre du vieux Prêcheur. Et les catholiques, intimidés par les iconoclastes, n’osaient plus prendre la défense d’un auteur trop évidemment dépourvu de critique[33]. L’Église, au XVIe siècle, surprise par une affreuse bourrasque, est contrainte de jeter du lest : elle débarque l’hagiographe compromettant. Les hommes de l’époque ne cachent pas leur mépris pour lui. Ils s’oublient jusqu’au calembour, comme ce savant cardinal, dont on sait le mot injurieux en parlant de notre Légende : « D’or ? Jamais de la vie, mais plutôt de plomb et de ferraille ! » Et que pouvait penser du digne évêque de Gênes ce M. de Launoi, « le dénicheur de saints », — ainsi nommé pour en avoir « descendu » à lui seul plus que huit papes n’en avaient canonisé ? Que pouvait-il penser d’un homme qui croit à saint Eustache, à sainte Thaïs, aux Onze Mille vierges, et qui termine ainsi sa Légende des Sept Dormants :

L’histoire veut que leur sommeil ait duré trois cent soixante-douze ans. Mais la chose est douteuse, car c’est en 448 qu’ils ressuscitèrent, et Décius régna l’an 252 : de sorte qu’ils n’ont dormi que cent quatre-vingt-seize ans, ce qui paraît plus vraisemblable ?

Mais le vrai reproche que, sans le dire et peut-être sans le savoir, tous les critiques font à ce livre délicieux, c’est justement ce qui en fait le prix inestimable ; mais c’est aussi bien ce que des rationalistes ou semi-rationalistes ne pouvaient plus comprendre, — le sens intime, la profonde beauté morale de l’ouvrage, son esprit merveilleusement et naïvement chrétien. Est-ce pour quelques erreurs de dates ou pour quelques méprises sur des questions de racines grecques, qu’on exécute un livre qui est la quintessence de l’esprit évangélique, le manuel accompli, le bréviaire du génie chrétien ? Il y a là-dessus une page lumineuse de Joseph de Maistre.

Un saint, dont le nom m’échappe, eut une vision : il vit Satan debout devant le trône de Dieu. Et, ayant prêté l’oreille, il entendit l’esprit malin qui disait : « Pourquoi m’as-tu damné, moi qui ne t’ai offensé qu’une fois, tandis que tu sauves des milliers d’hommes qui t’ont offensé tant de fois ? » Dieu lui répondit : « M’as-tu demandé pardon une fois ? » Voilà la mythologie chrétienne. C’est la vérité dramatique qui a sa valeur et son effet indépendamment de la vérité littérale, et qui n’y gagnerait même rien. Que le saint ait ou n’ait pas entendu le mot sublime que je viens de citer, qu’importe ? Le grand point est de savoir que le pardon n’est refusé qu’à celui qui ne l’a pas demandé[34].

Eh ! bien, ce sens intérieur, ce don de seconde vue religieuse, n’ont jamais fait défaut à Jacques de Voragine. Sur ces points, les seuls qui importent, son tact est infaillible. Lisez sa vie de saint Jean l’Aumônier, de saint Basile ou de saint Grégoire, de saint Martin ou de saint Furcy, de saint Antoine ou de saint Loup : pas un mot qui ne trahisse la plus ardente charité, et n’exprime la loi unique de mansuétude et de tendresse. — C’est l’évangéliste saint Jean qui avait élevé un enfant comme son fils. Le garçon tourne mal et devient chef de bandits. Un jour, il se retrouve face à face avec son ancien maître et, de honte, prend la fuite. Le vieillard se met à courir : « Mon enfant ! Mon enfant, eh ! ne reconnais-tu pas ton père ? » C’est le même saint Jean, qui, évêque d’Ephèse et presque centenaire, ne fait plus que répéter ces paroles invariables : « Mes petits enfants ! Aimez-vous bien les uns les autres ! ». C’est le géant Christophe disant à son bourreau, l’œil crevé d’une de ses propres flèches : « Maintenant, je ne puis rien ; mais attends un petit moment : une fois mort, je prierai pour toi et tu seras guéri ». C’est la foule des saints — Blaise ou Daria, Gilles ou Vaast, — qui apparaissent au milieu d’une nature apprivoisée, comme de doux enchanteurs entourés de biches familières, de loups, de lionceaux, de cygnes, de colombes, d’abeilles. Et nous chicanerions l’auteur sur quelques douzaines de miracles ! — Des miracles ! Il n’en est qu’un seul, et c’est un miracle d’amour.

Ah ! comme on comprend qu’un tel livre ait été l’aliment spirituel, le livre de chevet de la chrétienté ! Songez à la dureté, à l’enfer de ces âges : rappelez-vous ces temps de terreur, où l’on redoutait dans les champs la rencontre d’un homme, — ces temps « où le sang italien coulait comme de l’eau » ; lisez le récit des forfaits inouïs d’Ezzelin, et celui de leurs représailles ; et puis ce mot, qui fait frémir : « Et il y eut alors des inventeurs de tortures ». Songez à Dante ! — Voilà dans quel moment se montrent ces visions célestes, ces cénobites, ces vierges, ces cavaliers, ces saints, Maurice et Théodore, Macaire et Hilarion, Agnès, Lucie, Agathe, Cécile, Apollonie. Ils rayonnent doucement, tranquilles et familiers, avec des gestes calmes et des regards brillants, sur ce fond de ténèbres ; un nimbe incandescent leur fait une auréole : telles apparurent les pucelles Catherine et Marguerite avec l’archange saint Michel, au son des cloches de l’Angelus, dans le feuillage ému des hêtres de Lorraine, à la bergère de Domrémy.

Et quelles figures ! Quelles vies ! Pas une de vulgaire : pas une qui s’abaisse aux intérêts profanes ! Tous aventuriers, paladins, martyrs, héros, ascètes, gueux ou soldats, princes ou mendiants ! Tous les métiers mènent à la sainteté, même celui du brigand, celui de la courtisane, tous, excepté les professions confortables et utilitaires. Quelle revanche pour les petits ! C’était un monde de roman, une vague et populaire Astrée[35], qui corrigeait les mille erreurs et les grossières bévues de l’ordre social. Chacun y prenait l’idée d’une perspective plus juste. Chacun se faisait son coin dans ces Champs-Elysées. À force de vivre en esprit dans ce monde imaginaire, on en venait à oublier de se plaindre de celui-ci. On y apprenait que le parti des satisfaits et des repus fait pauvre figure en face du Lazare qu’ils méprisent, du paria qu’ils écrasent ; et qu’en définitive une certaine pauvreté, la privation ou le détachement des biens matériels, sont la condition de la noblesse humaine. École merveilleuse de désintéressement, de courage, d’idéalisme ! Elle enseignait à la moindre femmelette à se placer, pour juger la vie, au point de vue suprême. Et qui en doute ? Le signe de la bassesse morale, c’est le gros rire du philistin qui se déclare content de la vie ; c’est l’égoïsme de l’homme pratique qui nie la vie du cœur, le sentiment, l’au-delà. Rien ne compte ici-bas que la somme de dévoûment, de rêve, de divin qui a rempli une existence.

Ces héros sont des types d’une distinction raffinée, d’une parfaite aristocratie. Les artistes devaient les chérir. Pendant trois siècles, peintres, sculpteurs ne firent qu’illustrer de toutes les manières la Légende dorée. Ainsi, ceux qui ne pouvaient la lire la voyaient en images. Presque toutes les fois qu’un détail de quelque tableau paraît inexplicable, ouvrez la Légende dorée, vous y trouverez le mot de la difficulté[36]. C’est faute de l’avoir assez lue, que nous sommes dans l’embarras devant les vieux chefs-d’œuvre. Ce moine mendiant fut l’Homère du monde chrétien. Pour l’art, les conséquences s’énoncent d’elles-mêmes : c’est tout un contingent de biographies nouvelles qui entrent en scène avec leurs incidents, leurs épisodes, leur foule, leur décor, en un mot leur immense apport de vie, de pittoresque, de couleur et de réalité. Cette masse d’histoire vient s’ajouter au répertoire des grandes vies contemporaines. Une fois de plus, le présent a éclairé le passé, et a ressuscité, rendu, mêlé à l’existence le peuple des ombres d’autrefois.

Mais, mieux encore que des « histoires », ce que la Légende dorée nous valut de plus beau, ce sont ces assemblées de personnages célestes, rangés aux pieds de la Madone sous quelque beau portique ou devant quelque noble jardin du Paradis. L’art ici ne consiste plus qu’à perfectionner quelques types exquis, à créer par des soins assidus une humanité à la fois réelle et supérieure, un monde tout ensemble idéal et fraternel. Il y a là souvent François et Dominique, les évêques Nicolas et Augustin, le pénitent Jérôme, le prophète Jean-Baptiste. Ce que la Grèce antique avait atteint dans son Olympe, un abrégé plastique de l’univers humain, une gamme de figures patiemment élaborées, représentant chacune un des grands aspects de la vie, puissance, grâce, adresse, intelligence, vénusté, — les Saints de la Légende dorée l’offraient à l’art chrétien. Michel-Ange pourra faire fi de la monotonie du collège apostolique : « Povera cosa ! », dira-t-il ; et Gœthe s’amusera un jour à former un concile de douze personnages offrant au peintre plus de ressources et de variété[37]. Ce que ces deux grands maîtres enviaient au paganisme, il y avait longtemps que le moyen âge l’avait trouvé dans le trésor de Jacques de Voragine. L’artiste y rencontre les modèles de toutes les formes du beau moral, l’Hercule saint Christophe et l’Hermès saint Michel, le courage, la méditation, la science, la poésie, l’extase, — des cuirasses militaires luisant auprès des robes monastiques, des chapes épiscopales à côté de la nudité de l’anachorète, des pourpres cardinalices et le torse de l’éphèbe martyr ; la grâce des vierges héroïques mêle aux figures viriles un élément d’amour. Quelle matière de plus beaux contrastes et de plus riches accords ? — Qu’ils nous émeuvent, sur les autels où les plaça la dévotion des donateurs, ces patrons des nobles existences ! Nul lien entre eux, que celui de l’harmonie intérieure ; toute parole profanerait le calme que respirent ces sociétés sacrées ; il n’y a plus de place que pour l’admiration, la prière, la musique. Venise et Bologne aux beaux luths se plurent à ces concerts.

Ainsi, pendant trois siècles, l’Europe eut devant les yeux ces guides spirituels, jusqu’à ce que l’antiquité, les Romains de Plutarque, nous eussent fait oublier les cohortes chrétiennes. Napoléon disait dans son admirable langage : « Les Français, je les mets dans ma poche. En gouvernant leurs imaginations, j’en fais ce que je veux ». On se figure en effet que les idées gouvernent le monde. Erreur ! Ce sont les images et les belles histoires. Parmi ces « gouverneurs » de l’imagination, le sage de Chéronée tient une place éminente. N’en ferons-nous pas une aussi, et peut-être plus enviable, à ce doux patriarche, à ce bon pasteur du moyen âge qui, sous forme de légende, a composé le livre d’or de l’héroïsme, du martyre et de la sainteté ?

- ↑ Un chroniqueur contemporain exprime très bien le caractère anonyme et spontané des faits. Il décrit ces longues files d’hommes qui allaient deux par deux, en plein hiver, un linge autour des reins, et se meurtrissant à coups de lanières : « Les femmes, les jeunes filles se frappaient de même dans les maisons » (Muratori, Rer. ital. script., t. IX, p. 132). Un autre ajoute : « Cela continuait la nuit, aux cierges et aux torches. Et c’étaient des torrents de larmes, comme si toute cette foule avait, des yeux du corps, vu la Passion du Sauveur. »

Il poursuit : « Et les doctes avaient bien sujet d’admirer, car nul ne savait d’où soufflait ce vent de pénitence. Et cette fureur inouïe de macération, nul n’en avait donné le signal, ni le pape, ni aucune voix éloquente ou autorisée : mais tout sortait des rangs du peuple et d’une impulsion obscure qui emporta pêle-mêle les savants et les autres » (ibid., t. VIII, p. 712).

- ↑ Quando si fa disciplina, el Priore sia tenuto di far cantare alcuna lauda, o altra santa casa a laude di Jesu Christo. Capitoli dei Disciplinati di Siena (1285), Sienne, 1858, p. 40. — Une gravure florentine de la fin du XVe siècle nous fait assister à une de ces assemblées ; dans la chapelle de la confrérie, le pénitent, debout devant le crucifix, le buste dévêtu, s’ensanglante les épaules ; les frères, massés au fond de la salle, entonnent un cantique. Voir le frontispice des Laudi di Feo Belcari e di altri, édit. Molini et Cecchi, Florence, 1863. — Sur les rapports des Laudesi et du théâtre, cf. A. d’Ancona, Le origini del teatro italiano, 2e édit., Turin, 1891. Cf. également J.-A. Symonds, Renaissance in Italy, nouv. édit. Londres, 1907, vol. IV, chap. v.

- ↑ Cf. G. Mazzatinti, Laudi francescani di un codice parigino, Miscell. francesc, t. III, p. 119 ; Laudi francescani dei disciplinati di Cortona, ibid., t. IV, p. 48.

- ↑ Sur Jacopone, cf. Ozanam, Les poètes franciscains, et Gebhart, L’Italie mystique ; voir surtout A. d’Ancona, Studij sulla litteratura italiana dei primi secoli, Ancône, 1884 ; et Barberis, Jacopone da Todi, Todi, 1901

- ↑ Même don chez Jacopone, mais avec un tour plus amer, quelque chose de plus mordant. Un jour, il sort bâté et bridé comme un âne, une autre fois s’enduit de poix, se roule dans un édredon et, ainsi emplumé, entre dans un banquet. — Un de ses amis le prie de porter chez lui une paire de poulets ; le moine les dépose au cimetière. L’autre s’indigne : « Ne t’avais-je pas dit à la maison ? » — « C’est ce que j’ai fait », dit Jacopone. — Mais beaucoup de ces traits sont évidemment légendaires. Cf. Anal. Bolland, 1909, p. 231.

- ↑ Celano, I, ch. xxx, Rome, 1906, p. 85. — La fête du Santo Bambino se répète tous les ans à l’Ara Cœli. « Chaque année, au jour de Noël, on dresse dans l’église un simulacre de l’étable de Bethléem. Là, à la clarté de mille cierges, on voit sur la paille de la crèche l’image d’un nouveau-né. Un enfant, à qui l’usage permet en ce jour de prendre la parole dans le lieu saint, prêche la foule, et la convie à aimer, à imiter l’Enfant-Dieu, pendant que les pifferari venus des montagnes du Latium donnent, avec leurs cornemuses, de joyeuses sérénades aux madones du voisinage. » (Ozanam, Poètes franciscains,

5e édit., 1872, p. 149)

Ce passage, d’un aimable romantisme à la Léopold Robert, rappelle un autre usage qui a laissé des traces dans la peinture. Plusieurs tableaux de l’Albane, du Guide, de Murillo, représentent le Bambino étendu sur la croix. On a vu dans ce motif la sentimentalité puérile et un peu niaise, la préciosité du XVIIe siècle. Il s’agit en réalité d’une cérémonie qui remonte au moyen âge. Cf. Mazzi, La congrega dei Rozzi in Siena nel secolo XVI, Florence, 1882, t. I, p. 5. On y lit, le 7 avril 1257 : Item, si placet vobis quod ob reverentiam J.-C. dentur illi puero qui fuit positus in cruce loco Domini die Veneris

sancte, etc. Ce n’est pas la seule observation de ce genre que nous aurons à faire. Cf. plus loin, leçons IX et X. - ↑ La « première » eut lieu le 6 janvier 1336. Le cortège partit de Sainte-Marie-des-Grâces. Voici la description qu’en fait le chroniqueur Galvano Fiamma : « Les rois, couronne en tête, chevauchaient entourés de gardes et magnifiquement vêtus, devant une suite immense de bêtes et d’esclaves. Et il y avait une étoile d’or qui glissait en l’air devant eux et leur montrait la route. Ils arrivèrent ainsi au porche de Saint-Laurent, où se tenait Hérode avec ses scribes et ses sages. Les étrangers demandèrent où devait naître le roi des Juifs. Les scribes remuèrent un tas de livres et répondirent : « À Bethléem, à cinq milles d’ici. » Alors les Rois se remirent en marche avec leurs couronnes d’or et leurs pyxides d’or qui contenaient de l’or, de l’encens et de la myrrhe, leur étoile toujours devant, et derrière leur escorte de

bêtes et de serviteurs ; en tête faisaient rage les trompettes et les cors, puis venaient des singes, des babouins et toute une ménagerie bizarre qui excitait les cris de la foule.

« Le cortège parvint dans cet ordre à l’église Saint-Eustorge. Là, à côté de l’autel, on avait fait la crèche avec l’âne et le bœuf ; et dans la crèche était le petit Jésus, dans les bras de sa mère. Après quoi, leurs présents offerts, les Mages firent semblant de s’endormir ; et un Ange avec de vraies

ailes descendit du plafond et leur dit de ne pas repasser par Saint-Laurent, mais de prendre la rue de la Porte Romaine. »Cette fête plut au point qu’on décida de la rendre annuelle. Muratori, Rer. ital. script., t. XII, p. 1017. Cf. d’Ancona, Origini, t. I, p. 97 : Émile Mâle, Les rois mages et le drame liturgique, Gazette des Beaux-Arts, octobre 1910.

- ↑ Il en est question dans un petit ouvrage faussement attribué à saint Anselme, le Dialogue de la Sainte Vierge et d’Anselme sur la Passion de Jésus-Christ (Migne, Patrol. lat., t. CLIX, p. 271-290), composition curieuse et trop peu étudiée, qui est une des « sources » principales des Méditations. L’auteur est inconnu. Cf. Émile Roy, Le Mystère de la Passion en France du XIVe siècle au XVIe siècle, Dijon, 1908, t. I, p. 93.

- ↑ Cf. Golubovitch, Bibliotheca bio-bibliographica della Terra-Santa e dell’Oriente francescano. t. I, Quaracchi, 1906.

- ↑ Son voyage a été publié par Laurent, Peregrinatores medii aevi quatuor, Leipzig, 1864. Cf. sur Brocard, la notice de Victor Le Clerc, Hist. Litt. de la France, t. XXI. p. 180.

- ↑ Par exemple, à Santa-Croce, chapelle Baroncelli, fresques de Taddeo Gaddi : vue de Jérusalem dans la Rencontre de Joachim et de sainte Anne. Dans la Déposition, par un élève de Taddeo, un palmier. Dans le Nord, cinquante ans plus tard, on fait usage de documents plus positifs encore : ainsi, dans les Maries au sépulcre, de Van Eyck, ou dans une petite Crucifixion flamande du musée de Berlin. Cf. Rosen, Die Natur in der Kunst, Leipzig, 1903 ; Ch. Diehl, La peinture orientaliste en Italie au temps de la Renaissance. Revue de l’Art, janv.-fév. 1906.

- ↑ Jacques de Voragine, Sermo III de S. Francisco (Sermons, Lyon, 1494) « Il avait dans le cœur cinq choses, qui firent que les stigmates s’imprimèrent dans sa chair : la première, c’est la véhémence de l’imagination. » Et l’orateur, à l’appui, rapporte d’après saint Jérôme, le cas d’une blanche qui accoucha d’un négrillon, pour avoir vu une statue de nègre. Cf. Hase, Franz von Assisi, Leipzig, 1892, p. 95.

- ↑ Voir par exemple dans cantimpré le chapitre extraordinaire (De Apibus, Douai, 1627, l. II, ch. xl, p. 399) où il est rapporté comment Jésus, pendant trois semaines, en Hainaut, demeura visible à toute une ville : troublante histoire qui rappelle le fantastique mystérieux de Jésus-Christ en Flandre, ou la Ville enchantée de Mrs. Oliphant. — Un autre endroit, non moins touchant, est celui d’un prêtre cité devant l’évêque comme coupable de dire chaque jour la messe des morts : aussitôt des milliers de mains, longues, impalpables, des mains d’ombres, se lèvent pour l’accusé ; ce sont les âmes que ses prières ont délivrées du Purgatoire. — Le trait suivant, d’un autre genre, est davantage connu : « Du temps que j’étais en Angleterre, des pêcheurs prirent dans la mer un monstre qu’ils donnèrent à la reine. Ce monstre ne différait presque en rien d’une femme, mais il avait sur la tête une sorte de crête en façon de corbeille ou de forme à fromages. Il mangeait, buvait comme nous, surtout aimait beaucoup les fruits. Il ne parlait pas et n’avait aucune espèce de langage : mais, si on lui faisait du mal, il poussait de petits gémissements. Il resta trois ans au palais. Il faut, conclut l’auteur, glorifier Dieu qui nous montre dans ses créatures de telles merveilles » (ibid., p. 357). Première et touchante connaissance avec la nature, où tout semble miracle, où l’homme vit baigné dans une vapeur de doux prodiges !

- ↑ Subtiliennes, de sub tiliis, unter den Linden. Le couvent fut fondé en 1232. Le journal de la prieure, Catherine de Guebwiller, est publié par Pez, Biblioth. ascetica, t. VIII. Cf. Ingold, Notice sur l’église et le couvent des Dominicains de Colmar, 1894 ; Vicomte de Bussière, Fleurs dominicaines, Paris, 1864 ; comtesse Marie de Villermont, Un groupe mystique allemand, Bruxelles, 1907. (Il s’agit surtout des deux sœurs Christine et Marguerite Ebner). On connaît l’article de Renan sur Christine de Stommeln, Nouv. Etud. d’Hist. relig., Paris, 1884.

- ↑ Tout n’y a pas cependant cette nuance un peu fade. Agnès de Blozenheim assiste à la Passion ; elle voit couler le sang divin ; elle entend les coups des marteaux qui clouaient Jésus sur la croix : sa douleur fut telle, qu’elle mourut. Voir également le détail des tortures incroyables que s’impose Suso, la pesante croix hérissée de clous qui laboure son épaule, etc., dans sa Vie écrite par lui-même, Œuvres, trad. Cartier, 3e édit., Paris, 1878

- ↑ B. Angelae Fulginatis vita et opuscula, Foligno, 1714. Pour des traits analogues chez Rose de Viterbe, chez Marguerite de Cortone, Cf. La Passione di G. Cristo ed i Francescani, par le P. Candido Mariotti, Sainte-Marie-des-Anges, 1907. Voir surtout, p. 122, la scène que rapporte le confesseur de Marguerite : elle revit une à une toutes les souffrances de la Passion ; elle s’enlace à la croix et y reste clouée ; ses douleurs lui arrachent des hurlements ; elle roule les yeux, grince des dents, se tord « comme un serpent ou comme un ver », ou reste immobile, accablée, comme quelqu’un qui tombe du haut mal. Le public assiste à ces transes avec admiration. Ces scènes de convulsionnaires font comprendre le caractère du nouveau christianisme.

- ↑ Portraits contemporains, nouv. édit., 1890, t. II, p. 437.

- ↑ Ce renseignement est fourni par Barthélémy de Pise (Cf. S. Bonav. Opéra, édit. de Quaracchi, t. X, p. 25). Les nouveaux éditeurs des Scriptores Ordinis Minorum (Quaracchi, 1906, t. I, p. 135) ne connaissent de ce Giovanni qu’un traité De Triplici via Sapientiae.

- ↑ Méditations, ch. lxxvii. Il est vrai qu’il écrit au ch. xiv : « Il y avait plus d’un chemin pour revenir de Jérusalem : de même que qui voudrait retourner de Sienne à Pise peut passer par Colle ou par Poggibonzi. » Et ceci semblerait indiquer un Toscan. Mais 1° les frères voyageaient beaucoup : un Italien pouvait connaître la topographie de Paris, et réciproquement ; 2° l’une des deux phrases peut être interpolée. Il parait que les manuscrits fourmillent d’additions (Cf. Perdrizet, La Vierge de Miséricorde, 1908, p. 15).

- ↑ Les choses les plus abstraites, il en fait des « images ». Voici comme il explique le mystère de l’Incarnation ; ce fut, dit-il, l’œuvre commune de toute la Trinité, bien que la personne du Christ fût la seule incarnée : « de la même manière que si, pendant qu’une personne passe une tunique, les deux autres, l’aidant et soutenant les manches, l’assistaient de chaque côté ». Il se représente ainsi ce mystère comme une messe, au moment où l’évêque, assisté des deux acolytes, revêt la chasuble, Médit., ch. iv.

- ↑ Ainsi, dans le récit de la Nativité, les Méditations omettent les deux sages-femmes qui, dans la tradition antérieure, un peu crue et matérielle, servaient de témoins à la virginité de Marie. On reconnaît là un sentiment évidemment plus fin, un progrès de délicatesse. Les « ventrières » ne reparaissent, surtout dans la peinture du Nord, que vers la moitié du XVe siècle (par exemple, Nativité du Maître de Flémalle, à Dijon). C’est là, comme l’a vu M. Mâle, un effet des « Mystères », et du besoin de multiplier les personnages et les rôles.

- ↑ Cf. Emile Roy, loc. cit. L’auteur montre aussi l’usage que Gréban et Michel ont fait, dans leurs Passions, des Postilles de Nicolas de Lire, également franciscain, et provincial de Bourgogne. Ce genre d’écrits n’est d’ailleurs pas le monopole des frères Mineurs. Voir la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux, prieur dominicain de Strasbourg, et auteur présumé du Spéculum Humanae Salvationis. — En outre, toute cette matière, avant d’être jouée au théâtre, a été « parlée » du haut de la chaire. Voir chez M. Roy le sermon de saint Vincent Ferrier sur la Résurrection, sermon entièrement composé de deux chapitres des Méditations.

- ↑ Cf. Forrer et Mûller, Kreuz und Kreuzigung Christi in ihrer Kunstentwickelung, Strasbourg, 1894 ; Bréhier, Les origines du Crucifix dans l’art religieux, Paris, 1904.

- ↑ i Méditations, ch. lxxviii. Sur ces deux manières différentes de figurer la scène, cf. Roy, loc. cit. t. I, p. 91. C’est la seconde, la crucifixion « couchée », qui, on le sait, a prévalu. La première est encore courante dans l’école de Cavallini. Fresques dans l’église de Donna Regina (Clarisses), à Naples ; polyptyque de l’Académie de Venise (Venturi, loc. cit., t. V, p. 168) ; triptyque de la collection Street, à Londres (Reinach, Répert. des peintures du moyen âge, t. I, p. 14). La dernière représentation de ce motif se trouve chez Angelico, dans une cellule du couvent de Saint-Marc. Cf. Bertaux, L’Art relig. à la fin du moyen âge, Gaz. des Beaux-Arts, août 1909.

- ↑ Voir Leg. Aur., ch. lxviii, Ed. Graesse, 1890, p. 303. — Le Lignum vitae est encore un des « apocryphes » de saint Bonaventure. Les Arbres de la croix se rencontrent dans l’iconographie franciscaine : fresque dans le réfectoire de Sainte-Croix à Florence et de S. Francesco à Pise, panneau à l’Académie de Florence (Cf. Venturi, loc. cit., t. V, fig. 410 et 448. Il y en avait un à S. Francesco de Forli (Vasari, t. I, p. 405). Sur ce thème, cf. Thode, loc. cit., t. II, p. 225.

- ↑ On la trouve déjà très nette dans l’apocryphe de saint Anselme. C’est la Vierge qui fait elle-même le récit de la Passion. On a ici une sorte d’interview de la Mère. Le dialogue procède comme un questionnaire, par interrogations qui déterminent chacune l’évocation d’une scène. Et, à la fin de chaque tableau, le refrain : Gladius Simeonis pertransivit animam meam. Ce morceau abonde d’ailleurs en idées fines, délicates : ainsi, l’idée (bien italienne) qu’on devait épargner Jésus à cause de sa beauté (Patr. Lat., t. CLIX, p. 279) ; celle que les natures nerveuses, distinguées, souffrent plus que les autres [ibid., p. 271). M. Roy a montré que toute la Passion des Méditations dérive du Pseudo-Anselme. Mais celui-ci doit lui-même beaucoup à saint Bernard, le docteur de la Vierge, il suo fedele Bernardo. Du reste, ces idées sont communes, vers l’an 1300, dans la littérature franciscaine : voir entre autres le Corrotto de Jacopone da Todi.

- ↑ Rostan, Monographie du couvent des Dominicains de Saint-Maximin, Draguignan, 1873 ; Albanès, Le couvent de Saint-Maximin, Marseille, 1880.

- ↑ Document publié par Filippini, dans le Bollettino d’arte del ministero della Pubblica Istruzione (V. 2). Ces fresques, attribuées jusqu’à ce jour à Giotto, à Buffalmaco, à Pace di Faenza, se trouvent dans la chapelle du cardinal Albornoz. La chapelle fut commencée en 1362, la décoration en 1368. André de Bologne est l’auteur d’un manuscrit à miniatures conservé au musée Condé : la Canzone delle virtù e delle scienze, de Bartolommeo di Bartoli, dont il sera question dans la prochaine leçon.

- ↑ Il convient de signaler enfin dans les Méditations leur caractère d’intimité. L’esprit franciscain ne rougit pas des choses les plus humbles. On voit la famille de Jésus dans toute la petitesse de sa condition domestique. Notre-Dame, en Égypte, gagne sa vie comme ouvrière. « de son fuseau et de sa quenouille » ; elle va demander de l’ouvrage à domicile comme une

vraie tertiaire franciscaine, et le petit Jésus, quand il a ses cinq ou six ans, lui fait ses commissions. Et puis, c’est le retour à Nazareth, et toute cette partie de la « vie cachée » du Christ donne lieu à un développement nouveau et délicieux :

« Regardez cette pauvre famille, bénie par-dessus toutes les autres, si grande dans sa pauvreté, si humble dans sa vie. Le bon vieux Joseph gagne ce qu’il peut en faisant son métier de charpentier. Notre-Dame tire l’aiguille et tourne le fuseau. Et elle fait encore l’ouvrage de la maison, qui ne chôme jamais, vous le savez ; c’est elle qui fait la cuisine de son fils et de son mari : elle fait enfin tout ce qu’il faut, n’ayant personne pour la servir… Et Jésus, n’aide-t-il pas la Vierge à dresser le pauvre couvert, à faire les lits et le ménage ? Voyez-le s’acquitter de cet humble service, ainsi que Notre-Dame. Et voyez-les tous trois manger, une fois le jour, autour de leur méchante table, servie non d’aliments délicats et exquis, mais de choses viles et grossières. » (Ch. xv.)

N’y a-t-il pas là comme une affection et une cordialité nouvelles, une sorte de réalisme suave et de terre-à-terre ingénu, et ce qu’on est convenu d’appeler le sentiment « hollandais » ? N’est-il pas curieux de voir chez ce cordelier du xiiie ou du xive siècle, l’esquisse de la Famille du menuisier ? Que n’a-t-on pas dit sur ce tableau et son caractère « protestant », faute d’en connaître les origines, telles que la gravure de Dürer dans sa Vie de la Vierge ou le célèbre triptyque du Maître de Flémalle, qui dérivent, directement ou indirectement, des Méditations de l’auteur franciscain ? Voir plus loin, sur Rembrandt, la Xe leçon.

- ↑ Cf. Quétif et Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum. 1719, t. I, p. 454.

- ↑ Il fit notamment preuve d’une grande fermeté au chapitre de Ferrare, en 1290, dans l’affaire du général Munio de Zamora, dont le pape avait prononcé la déposition. Jacques refusa de notifier le décret à l’assemblée. C’est quelques mois plus tard qu’il fut nommé évêque, par le même pape auquel il avait résisté.

- ↑ Il est antérieur à 1267. Dans la Vie de saint Dominique (ch. cxiii), il est question de l’ouverture du tombeau ; mais il n’est pas parlé de la translation définitive, qui eut lieu en 1267 (Voir plus haut, IIe leçon).

- ↑ On ne saurait d’ailleurs trop louer la charmante loyauté de Jacques de Voragine. Il ne fait, au surplus, que rapporter ce que lui fournissent ses documents, et toujours, on l’a vu, en indiquant ses « sources » : de sorte que non seulement presque toutes les fables qu’on l’accuse d’avoir introduites ne sont pas de lui, mais encore il ne les donne que sous toutes réserves. Le témoignage, en ce sens, vaut ce que vaut le témoin. Loin d’ajouter au « merveilleux » de ses auteurs, Jacques en écarte, au contraire, tout ce qui lui semble luxe inutile. Voir, par exemple, ses doutes sur les reliques des Saints Innocents, sa critique des légendes de Judas, de Néron. Que si on lui reproche de croire au « surnaturel », c’est une autre question. Il est certain que Jacques n’était pas un « chrétien honteux ». L’espèce n’en était pas encore inventée. Cf. la préface de Bolland aux Acta Sanctorum. p. XIX, § IV, et l’étude pénétrante de M. de Wyzewa, en tête de sa traduction de la Légende dorée, Paris, 1902.

- ↑ Lettres et opuscules, Paris, 1851, t. I, p. 235.

- ↑ Le mot est de Renan, Études d’histoire religieuse : les Vies des Saints, Paris, 1858.

- ↑ Cf. T. de Wyzewa, Maîtres italiens d’autrefois : Frà Angelico et la Légende dorée, Paris, 1907. — La Légende remplaça très vite toutes les autres sources, même lorsqu’il s’agit de saints modernes et dont il existait des Vies contemporaines. Ainsi, l’Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie, au couvent de Donna Regina, a été peinte, non d’après le Dit des quatre ancelles ou le mémoire de son confesseur, si faciles à se procurer dans une maison de Clarisses, mais — on le voit à quelques détails — d’après Jacques de Voragine. Cf. Bertaux, Santa Maria di Donna Regina, Naples, 1899.

- ↑ Conversations avec Eckermann.