L’évolution des mondes/03

III

RAYONNEMENT ET CONSTITUTION

DU SOLEIL

Dans les temps anciens, et encore au siècle dernier, on discutait volontiers la question de savoir dans quelle mesure les rapports de la terre et du soleil étaient destinés à rester permanents.

D’une part, l’on pouvait concevoir que la distance de l’un à l’autre diminuât ou s’agrandît. D’autre part, il ne semblait point impossible que la durée de la rotation terrestre changeât et devînt peut-être tout à fait nulle. Il suffirait que l’une de ces éventualités se produisît, même dans une mesure partielle et restreinte, pour que l’existence de la vie sur notre globe fût menacée. Le problème de la permanence du système solaire fut examiné par les astronomes ; ceux qui le posèrent offrirent de hautes récompenses pour une solution favorable.

Si notre système ne comprenait que le soleil et la terre seuls, la durée en serait assurée pour des temps indéfinis. Mais les autres planètes ont aussi une influence, bien petite, il est vrai, sur le mouvement de la nôtre. Si cette influence est aussi restreinte, cela provient de ce que la masse totale des corps planétaires n’est que d’environ 1/750e de la masse du soleil, et encore de ce que tous ces corps circulent autour de l’astre central dans des orbites qui sont très près d’être circulaires, enfin qu’ils ne peuvent conséquemment jamais beaucoup approcher l’un de l’autre. Les calculs des astronomes font voir que les perturbations de leur marche sont exclusivement périodiques et qu’elles ont des périodes variant de 50 000 à 2 000 000 d’années, en sorte que tout leur effet se réduit à une oscillation très faible autour d’une position ou d’une orbite moyennes.

À cet égard donc, tout va bien. Mais il existe d’autres corps célestes, dont les trajectoires sont en majeure partie inconnues, sans être du tout circulaires par rapport à notre soleil, à savoir, les comètes. Les craintes que l’on concevait à l’égard d’une rencontre avec un corps céleste de ce genre ont encore préoccupé très vivement les savants du siècle dernier. Les faits ont prouvé que la rencontre de la terre et d’une comète n’a pas de suites bien sérieuses. Plusieurs fois, en effet, en 1819 et en 1861 par exemple, la terre a traversé des queues de comètes connues, sans qu’on l’ait su autrement que par les calculs des astronomes. Une fois, l’on a cru observer, à cette occasion, une lueur du genre d’une aurore boréale. La terre s’approchait-elle des parties plus denses de la queue cométaire, on observait une pluie un peu abondante d’étoiles filantes, qui ne causèrent aucun dommage sensible dans leur chute. La masse qui constitue les comètes est en effet très faible et elle ne saurait aucunement influer d’une façon perceptible sur le cours des planètes.

La rotation de la terre autour de son axe devrait diminuer graduellement par suite de l’action des marées, attendu que celles-ci exercent une action de freinage sur la surface du globe. Ce freinage est toutefois si peu important qu’il a été impossible aux astronomes d’en constater les effets, au moins depuis les temps historiques. La lente contraction du globe terrestre agit quelque peu en sens inverse. Laplace a cru pouvoir conclure des observations de certaines éclipses du soleil, relatées dans les temps anciens, que depuis l’an 729 avant notre ère, la durée du jour n’a pas varié d’un centième de seconde.

Nous savons encore que notre soleil, accompagné de son cortège de planètes, s’avance dans les espaces célestes dans la direction de la constellation de la Lyre. La vitesse de cette translation est d’environ 20 kilomètres par seconde, vitesse vertigineuse pour nos conceptions humaines. Ne se pourrait-il pas que dans cette course à travers les espaces stellaires, les corps de notre système rencontrassent d’autres corps célestes inconnus ? Cela est infiniment peu probable, et des billions d’années s’écouleront avant qu’une semblable catastrophe se produise, tant les corps célestes sont rares. Nous pouvons être entièrement rassurés à ce sujet.

Sous le rapport du mouvement, tout semble donc en bon ordre en ce qui concerne notre planète. Mais depuis que la théorie moderne de la chaleur a poursuivi ses triomphes parmi les sciences naturelles, la situation a quelque peu changé. On est arrivé à se rendre compte que toute vie et tout mouvement terrestres sont entièrement dépendants du rayonnement solaire. Le seul mouvement des vagues des marées y fait exception, dans une mesure fort peu importante. Il faut donc en arriver à se demander si la réserve d’énergie du soleil ne s’épuisera pas quelque jour. Cette énergie ne se dirige pas seulement vers les planètes, mais sa majeure partie, de beaucoup, se répand et se perd dans les espaces inconnus de l’univers glacé. Avec sa disparition finiraient vile toutes les joies comme toutes les peines de la vie terrestre. Cette situation peut sembler d’autant plus grave, que sur 2 300 millions d’unités rayonnées, répandues par le soleil, une seule unité est recueillie par la terre, dix unités seulement par l’ensemble des planètes de notre système, y compris leurs satellites. Or le rayonnement du soleil est tellement énergique, que chaque gramme qui entre dans la constitution de la masse solaire, perd annuellement deux calories. Si donc le soleil avait une capacité spécifique égale à celle de l’eau, — capacité notablement supérieure à celle de la plupart des corps —, il perdrait chaque année deux degrés de sa température.

Or on a calculé que la température des parties extérieures ou superficielles du soleil est de 6 000 à 7 000 degrés. Il s’ensuivrait que, même depuis les temps historiques, le soleil devrait être entièrement refroidi ! Lors même que l’intérieur du soleil serait, ainsi qu’il est probable, à une température beaucoup plus élevée que celle de ses parties extérieures, il faudrait encore s’attendre à ce que cette température et son rayonnement eussent sensiblement diminué depuis que l’homme a une histoire. Cependant tous les documents qui nous viennent de l’ancienne Babylonie et de l’Égypte semblent indiquer que le climat de ces pays était, au début des temps historiques, extrêmement voisin de celui d’aujourd’hui. Il semble que le soleil ait éclairé et réchauffé nos ancêtres les plus reculés exactement de la même façon qu’il chauffe et éclaire aujourd’hui leurs lointains descendants.

Ces faits conduisent en général à croire que notre soleil, dans son compte débiteur et créditeur, ne se trouve pas seulement avoir un côté dépenses, mais également un côté recettes sensiblement équivalent. Le docteur allemand Mayer, à qui revient le mérite immortel d’avoir le premier énoncé une loi de causalité sur les rapports entre la chaleur et le travail mécanique, a dirigé dès l’origine son attention sur l’économie de l’état calorifique du soleil. Il admettait que des nuées de corps météoriques, se précipitant dans la masse du soleil avec la vitesse vertigineuse de 600 kilomètres par seconde, y perdaient ce mouvement et que cette réduction à l’immobilité engendrait de la chaleur. Elle produirait environ 45 millions de calories par gramme de météore. Par la suite cependant, le tour des planètes serait venu. Elles seraient successivement sacrifiées de la même façon, entretenant par leur chute, pendant un peu de temps, les dernières lueurs de cette vie très particulière du soleil. Comme le veut la légende antique pour Saturne, le soleil se trouverait condamné à dévorer ses propres enfants, pour prolonger son existence. Mais il devient clair combien peu ce sacrifice serait utile, quand on fait le compte, et que l’on remarque que la chute de la terre sur le soleil ne saurait donner à celui-ci une quantité de chaleur qui compense son rayonnement pendant une durée même de cent ans. D’autre part encore, la chute de ces météores que l’on supposait arrivant vers le soleil à peu près également de toutes les directions de l’espace, aurait depuis longtemps mis fin à la rotation du soleil autour de son axe. Autre conséquence : par suite de l’augmentation toujours croissante de la masse du soleil et de sa puissance d’attraction également croissante, la durée de chacune de nos années aurait dû diminuer d’environ 2,8 secondes. Cela est complètement contraire à ce que constate le savoir et l’expérience des astronomes. Enfin il faut bien admettre encore que l’hypothèse de Mayer ne va pas sans supposer qu’une quantité proportionnelle de ces mêmes météores doit venir s’échouer à la surface de notre globe. La surface de celui-ci se trouverait ainsi entretenue à une température de 800 degrés, d’accord avec les données mentionnées au chapitre iv. Cela seul suffit à prouver combien cette hypothèse est erronée.

Il faut donc une autre explication. Helmholtz, un autre des plus éminents promoteurs de la théorie mécanique de la chaleur, émit l’idée que ce ne seraient pas les météorites étrangers qui tomberaient ainsi vers le centre du soleil, mais que ce seraient les parties constituantes de cet astre lui-même qui accompliraient cette chute. En d’autres mots, le soleil se condenserait. En raison de la puissance énorme de la gravitation, qui y est 27,4 fois plus grande qu’à la surface de la terre, il s’ensuivrait une libération considérable de chaleur. Helmholtz fit ce calcul, que pour produire une quantité de chaleur équivalente à celle que le soleil perd annuellement par rayonnement, il faudrait que le diamètre de l’astre diminuât, dans le même temps, de 60 mètres. Si le diamètre solaire diminuait de 1/10000e de sa grandeur, — ce qu’il nous serait absolument impossible de reconnaître, — la perte de chaleur rayonnante serait couverte pour une durée de plus de 2 000 ans. C’est un résultat qui satisfait passablement l’esprit. Mais si l’on va plus loin, on trouve autre chose. Si, pendant une durée de 17 millions d’années, le soleil continue à perdre la même chaleur qu’aujourd’hui, il se sera réduit à environ un quart de son volume actuel. Il aurait alors approximativement la même densité que possède aujourd’hui la terre. Longtemps avant ce moment, le rayonnement aurait diminué de telle façon que la température de notre globe ne dépasserait pas zéro. C’est pourquoi Helmholtz fixait la durée d’avenir de la vie sur notre globe à environ 6 millions d’années. Cela est peu satisfaisant. Seulement à quoi bon nous préoccuper d’un avenir si lointain qu’il nous oblige de nous contenter d’hypothèses ?

Il en est autrement, cependant, si, sur la base de la théorie formulée par Helmholtz, nous remontons dans le passé. D’après celle-ci, et en se servant des données mêmes de l’illustre savant, un état comme celui où nous nous trouvons, ne peut pas avoir duré plus de 10 millions d’années environ. Or, les géologues sont arrivés à cette conclusion que les couches fossilifères de notre globe ont mis à se former au moins 100 millions d’années et il semble probable que c’est plutôt 1 000 millions d’années qu’il faudrait leur supposer. Les formations précambriennes, plus anciennes encore, ont exigé sans doute pour leur dépôt une durée tout aussi longue, ou plus longue encore. Il saute donc ainsi aux yeux combien cette hypothèse finit par être peu satisfaisante.

Quelques savants ont cherché une autre issue à ce dilemme, et ils croient l’avoir trouvée dans un singulier ordre d’idées. Nous savons depuis peu qu’un gramme de cette étonnante matière, le radium, émet en une heure environ 120 calories, ou, en chiffres ronds, 1 million de calories par an[1]. Il semble que pendant des années cette radiation continue sans changement aucun. Or, si l’on admet que chaque kilogramme de la masse solaire ne renferme que 2 milligrammes de radium, cela suffit pour rendre compte du rayonnement calorifique du soleil pour des éternités ! Nous ne pouvons cependant pas accepter une déduction semblable sans être contraints à une autre hypothèse secondaire. Il faut admettre en effet que la chaleur se crée de rien ! D’aucuns croient cependant que le radium doit, sans que nous sachions comment, recevoir de l’espace une radiation quelconque, qu’il l’absorbe et qu’il la transforme en chaleur. Avant qu’on puisse se résoudre à la discussion scientifique d’une semblable explication, il faudrait nous dire quelle est l’origine de cette radiation et où se trouve sa réserve, sa provision d’énergie.

Il faut donc nécessairement nous mettre à la recherche de quelqu’autre source qui fournisse l’énergie nécessaire pour alimenter l’émission de chaleur du soleil. Mais avant de découvrir celle-ci, il faut que nous étudiions la constitution du soleil lui-même.

Tout le monde est d’accord sur ce point, que le soleil est constitué de la même manière que les milliers d’étoiles brillantes que nous voyons au firmament céleste. Suivant la qualité de la lumière que celles-ci nous envoient, on les classe en étoiles blanches, jaunes ou rouges. La différence entre leurs lumières s’accentue quand on les observe au spectroscope. Les étoiles blanches contiennent d’une façon prépondérante, de l’hélium ou de l’hydrogène. (Les étoiles à hélium accusent en outre la présence de l’oxygène.) Les métaux sont relativement rares, tandis qu’ils jouent un plus grand rôle dans les étoiles de couleur jaune. Dans celles-ci on trouve aussi un certain nombre de bandes spectrales. Dans les spectres des étoiles rouges par contre, les bandes spectrales abondent, indice que dans les couches extérieures de ces étoiles il existe de nombreuses combinaisons chimiques.

Chacun sait que le fil de charbon ou de platine d’une ampoule d’éclairage, chauffé par le passage d’un courant électrique, devient d’abord rouge, tant que le courant est faible, puis jaunâtre à mesure que le courant augmente, et enfin blanchit de plus en plus sous l’intensité grandissante de celui-ci. La température augmente de même. À l’aide de la teinte de cette coloration, on peut déterminer la température du corps échauffé. Si l’on connaît la longueur d’onde de la lumière qui, dans le spectre normal[2] d’une étoile produit le plus grand effet calorifique, il est facile de calculer la température de cette étoile, à l’aide d’une loi établie par Wien. Il suffit de faire le quotient de 2,89 par ladite longueur d’onde, mesurée en millimètres, pour obtenir la valeur de la température absolue du corps lumineux. Si de ce chiffre on retranche 273 on a la température exprimée en degrés du thermomètre centigrade qui nous est usuel.

Le soleil nous donne un maximum d’action calorifique par des ondes de 0,00055 mm. (soit 55 100 000es de millimètres) de longueur. Ce sont celles de la région vert-jaunâtre du spectre. Partant de là, le calcul donne pour température correspondante de la couche solaire rayonnante, la photosphère, 5 255 degrés absolus, correspondants à peu de chose près à 5 000 ° C. Il faut cependant remarquer que l’atmosphère qui entoure notre globe a une certaine puissance d’absorption pour les rayons solaires, et encore, qu’elle opère un petit déplacement de la position, dans le spectre, du maximum des rayons calorifiques. Cela est également le cas pour l’atmosphère solaire, de sorte que l’on peut conclure que la température du soleil est supérieure à 5 000 degrés. La même recherche de cette température a été faite à l’aide de la loi de Stefan, et on a trouvé environ 6 200 degrés, ce qui correspond à une longueur d’onde de 0,00045 mm. La correction est, comme on le voit, assez importante. La moitié de la différence, environ, est due à l’action de l’atmosphère solaire ; l’autre moitié provient des causes terrestres. Un astronome hongrois, Harkânyi, a calculé par ces mêmes procédés les températures de plusieurs étoiles blanches (Véga et Sirius) et il a trouvé une température supérieure de 1 000 degrés environ à celle du soleil. Par contre l’étoile rouge Bételgeuse, la plus brillante de la constellation d’Orion, n’aurait qu’une température inférieure à celle du soleil, d’environ 2 500 degrés.

Il convient de remarquer au sujet de cette mesure des températures qu’elle s’applique exclusivement à des étoiles qui émettraient des rayons identiques à ceux du corps rayonnant ayant servi de point de comparaison. Toutefois la lumière stellaire subit de forts changements avant qu’elle n’arrive à la surface de notre globe. Ainsi on a pu observer sur des étoiles nouvelles qu’elles sont parfois enveloppées d’un nuage de poussière cosmique, qui filtre les rayons lumineux, absorbant les rayons bleus, et laissant passer les rayons rouges. L’étoile apparaîtra donc avec une lumière moins franchement blanche que si ce nuage n’existait pas, et l’évaluation de la température sera par conséquent moins élevée qu’elle n’est en réalité.

On a observé, pour les étoiles rouges, la production de bandes spectrales qui indiquent l’existence de combinaisons chimiques[3]. Parmi elles les plus intéressantes sont les combinaisons du cyanogène et du carbone avec — probablement — l’hydrogène. Elles rappellent celles qui apparaissent dans les spectres des flammes du gaz, qui ont été observées par Swan, et qui sont nommées d’après lui. On croyait autrefois que la présence de ces bandes indiquait l’existence de températures peu élevées, mais, comme nous l’expliquerons plus loin, cela n’est nullement certain. M. Hale a remarqué, en observant des éclipses solaires, que l’on trouve exactement les mêmes combinaisons à la surface supérieure des nuages lumineux du soleil, et il est probable qu’elles se trouvent en plus grande abondance encore, un peu au-dessous de ces nuages, où la température est sans nul doute plus élevée qu’au-dessus.

Quoi qu’il en soit, nous avons des raisons de croire que le soleil, qui est aujourd’hui une étoile jaune, fut jadis une étoile blanche, comme le splendide Sirius, et qu’il s’est graduellement refroidi jusqu’à son apparence actuelle ; qu’enfin il viendra un jour où il émettra une lumière rouge, comme Bételgeuse. Il ne répandra alors plus qu’un septième environ de la chaleur qu’il envoie maintenant dans l’espace : il est probable que longtemps avant que ce moment n’arrive, la terre ne sera plus qu’un désert glacé.

Comme nous l’avons dit plus haut, les atmosphères du soleil et de la terre exercent une forte absorption sur les rayons solaires, particulièrement sur les rayons bleus et violets. De là vient que la lumière du soleil nous parait plus rouge le soir qu’à midi, parce qu’elle est obligée de traverser, pour venir jusqu’à nos yeux, une couche atmosphérique très épaisse, qui absorbe les rayons bleus. C’est par la même raison que l’exploration spectroscopique du soleil accuse une couleur beaucoup plus rouge sur les bords qu’au centre. Cet affaiblissement de la lumière a pour cause l’existence de fines poussières dans l’atmosphère de chacun des deux astres, terre et soleil. On a vu, lorsque des éruptions volcaniques ont rempli l’air de notre globe de poussières éruptives, combien fortement le soleil est coloré en rouge quand il s’approche de l’horizon, produisant ce qu’on a désigné sous le nom de « reflet rouge ». Tel fut le cas lors des puissantes éruptions de Krakatoa (1883) et de la Montagne Pelée (1902)[4].

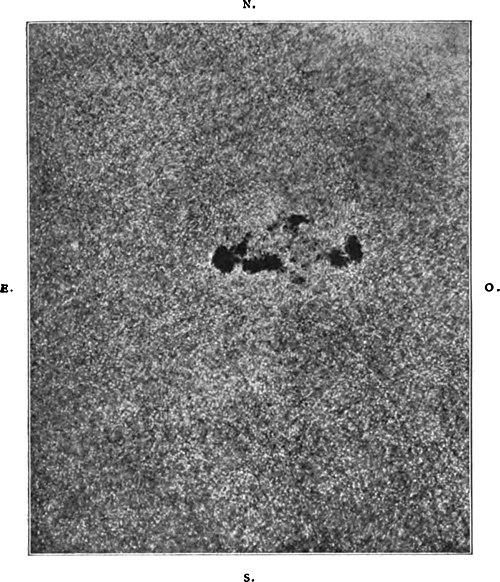

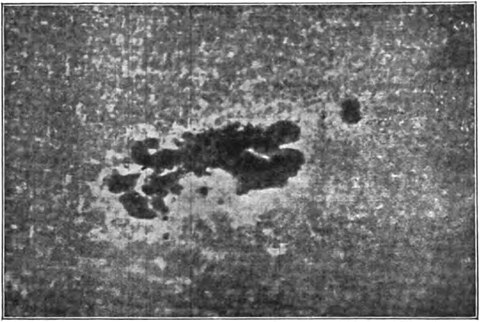

Examinons une image solaire, qui, à l’aide d’une lentille, a été projetée sur un écran blanc. Nous y remarquerons souvent un amas de taches très caractéristiques. Ces taches ont déjà attiré l’attention du Galilée et furent découvertes à peu près simultanément par lui, par Fabricius et par Scheiner (1610–1611). Depuis lors ce sont elles qui peut-être ont donné lieu au plus grand nombre d’observations à la surface du soleil. Leur nombre et leur dimension sont soigneusement notés et l’on combine ces deux ordres de grandeur pour définir la « fréquence des taches solaires ». Les chiffres qui expriment cette fréquence varient d’année en année, mais assez irrégulièrement. Ils ont cependant une récurrence périodique de 11,1 années, en moyenne. Ces taches apparaissent suivant deux zones, à la surface du soleil, et traversent son disque en 13 à 14 jours. On admet en conséquence, qu’elles ne se déplacent guère dans les couches supérieures du soleil et que celui-ci tourne autour de son axe en 27 jours environ. C’est au bout de ce temps que les mêmes points de la superficie se retrouvent sensiblement en face de la terre : il constitue la durée de la révolution synodique.

Le grand intérêt que ces taches ont pour nous, c’est qu’elles

semblent causer certains phénomènes terrestres, qui atteignent leur maxima en même temps. Ce sont en première ligne les

aurores boréales, puis les variations de l’aiguille magnétique.

Fig. 18. — Groupe de taches solaires, et granulations.

Cliché de l’observatoire de Meudon, du 1er avril 1884.

À un moindre degré, l’apparition des nuages désignés sous le

nom de cirrus, les variations de température, et plusieurs autres phénomènes météorologiques, dont nous nous occuperons au

chapitre V, semblent en dépendre.

Autour des taches solaires on observe ce que l’on a désigné sous le nom de facules, qui sont des régions beaucoup plus brillantes que leur voisinage. Si l’on examine avec soin une image solaire très agrandie, on remarque que son apparence est toute grenue (fig. 18). Langley la compare à un drap gris blanc, presque recouvert de flocons de neige. On appelle « pores » les parties les plus obscures, et « grains » les parties plus lumineuses. On semble bien d’accord sur ce que ces grains représentent des nuages qui, tout comme ceux de la terre, se produisent au sommet des courants atmosphériques ascendants. Tandis que dans notre atmosphère, les nuages consistent en gouttes d’eau ou en cristaux de glace, les grains solaires sont probablement formés par une suie, qui n’est que du carbone condensé, et un métal, par exemple, des gouttelettes de fer. — Le plus petit de ces grains que l’on puisse observer a un diamètre d’environ 200 kilomètres.

Les facules sont le résultat d’agglomération d’amas de nuages particulièrement importants, portés par de fortes masses atmosphériques, très étendues et qui s’élèvent en s’éloignant du centre du soleil. Les taches, par contre, correspondent à des masses gazeuses qui descendent vers ce centre, tout en subissant une élévation de température. Elles peuvent par conséquent être considérées comme « sèches » et elles ne contiennent aucun nuage, absolument comme les anticyclones terrestres. Nous pouvons, par suite de cela, apercevoir par ces trous qui se forment dans la paroi solaire extérieure, la masse gazeuse centrale, et obtenir quelques notions sur la constitution des parties profondes du soleil. Cependant l’épaisseur de la couche nuageuse ainsi percée est encore très faible, comparée au rayon même du globe solaire.

L’astronome français, M. Faye, a plusieurs fois observé une

structure spiraloïde des parois des taches, ce qui était indicatif d’un mouvement tourbillonnaire des gaz et des nuages autour

de leur centre. Cette observation a été faite à nouveau en 1908

en Amérique par M. Hale. Ce dernier a constaté également un

singulier doublement de quelques raies spectrales des taches,

dont la lumière était d’ailleurs polarisée, absolument comme

dans les phénomènes découverts par Zeeman, qui accompagnent

le passage d’un rayon lumineux à travers un puissant champ

magnétique. Hale en a conclu que le tourbillonnement de la

Fig. 19. — Partie du spectre solaire, du 3 janvier 1875, d’après Langley. Les deux lignes claires horizontales sont données par des protubérances. Au centre, la ligne de l’hydrogène F, très déformée par suite d’énormes mouvements gazeux.

tache entraîne une importante quantité d’électricité, ce qui

a pour résultat la création d’un fort champ magnétique. Toutefois

il subsiste encore quelques difficultés inhérentes à cette

nouvelle explication du phénomène.

La meilleure manière d’étudier la nature des diverses parties du soleil est de se servir du spectroscope. Les images que donne cet instrument ne nous apprennent pas seulement quels sont les éléments constitutifs de la région examinée, mais encore quelle est la vitesse avec laquelle ces éléments se meuvent. C’est ainsi que nous avons appris qu’au-dessus de la couche de nuages brillants qui entourent le soleil et qui rayonnent sur nous, il existe des masses gazeuses qui contiennent la plupart des éléments constitutifs du globe terrestre. On y reconnaît en particulier le fer, le magnésium, le calcium, le sodium, l’hélium et l’hydrogène. Les derniers d’entre ces éléments, qui sont de beaucoup les plus légers, existent avec une particulière abondance dans les couches de l’atmosphère les plus éloignées du centre. Cette atmosphère devient visible pour nous, quand, dans les éclipses, le disque lunaire est parvenu à recouvrir suffisamment le soleil pour que les nuages si puissamment lumineux de la photosphère soient cachés à nos yeux. Par suite de la forte proportion d’hydrogène qu’elle contient, elle brille en général avec la coloration pourpre, caractéristique pour cet élément. C’est pourquoi on appelle en général cette couche extérieure la chromosphère (du grec χρώμα, couleur). Sa puissance est de 7 à 9 000 kilomètres. Elle envoie au loin, dans l’espace, des rayons lumineux qu’on ne saurait mieux comparer qu’aux graminées d’une prairie (fig. 20 et 23).

Fig. 20. — Protubérance métallique, présentant un mouvement tourbillonnaire. Le cercle blanc donne la dimension, à la même échelle, du globe terrestre

Fig. 21. — Protubérance métallique, en forme de jet d’eau.

Fig. 22. — Protubérance calme, ayant la forme d’un panache de fumée.

Fig. 23. — Protubérance calme, arborescente. Le cercle blanc représente la terre.

Ces flammes s’élèvent parfois beaucoup plus haut, et dans ce cas nous leur donnons le nom de protubérances. Le nombre de celles-ci, ainsi que leurs dimensions, augmentent avec l’importance des taches. On peut les classer en protubérances métalliques et en protubérances quiescentes. Les premières sont animées de mouvements particulièrement violents, ce dont on peut se rendre compte par les figures 20 et 21. Elles contiennent d’abondantes quantités de vapeurs métalliques. Elles ne se produisent que dans les zones où déjà l’on observe les taches, qui ont leur développement maximum à 20 degrés environ de l’équateur solaire. Leurs mouvements sont si violents que la vitesse de leurs matières constituantes atteint fréquemment plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Le savant hongrois M. Fényi a observé, le 15 juillet 1895, une de ces protubérances dont la plus grande vitesse, mesurée dans la direction du rayon visuel de la terre au soleil, et à l’aide du spectroscope, atteignait 860 kilomètres à la seconde. Perpendiculairement à cette direction, la vitesse était de 840 kilomètres ! Cette colossale vitesse est propre aux parties les plus éloignées du centre, tandis que les parties les plus basses, qui sont nécessairement les plus denses, les plus chargées de vapeurs métalliques, sont moins mobiles, ainsi qu’on le conçoit aisément. La hauteur qu’atteignent ces protubérances au-dessus de la superficie solaire peut aller des chiffres considérables, ce qui est également vrai pour les protubérances tranquilles. Celle dont il vient d’être question, du 15 juillet 1895, avait 500 000 kilomètres de hauteur. Le 7 octobre 1880, Langley en a observé une de 560 000 kilomètres, dont par conséquent l’extrémité atteignait presque la distance d’un rayon solaire au-dessus du bord, ou au-dessus de la photosphère. En général elles ont 40 000 kilomètres environ.

La liste des protubérances enregistrées est très considérable.

Lors de leur première découverte par le professeur Vassenius,

de Göteborg, en 1733, on ne pouvait les apercevoir que pendant

des éclipses solaires totales. Mais, à partir de 1868, il est

devenu possible de les observer à tout moment, en pleine

Fig. 24. — Figure schématique, montrant la différence entre le spectre d’une tache et celui de la photosphère. Certaines lignes se trouvent agrandies dans la tache, d’autres sont affaiblies. Au milieu, deux « inversions », à droite, deux « bandes ». (D’après Mitchell.)

lumière solaire, à l’aide du spectroscope, ainsi que l’ont fait

voir MM. Lockyer et Janssen.

Les protubérances quiescentes sont formées presque exclusivement d’hydrogène et d’hélium. Parfois elles contiennent des traces de gaz métalliques. Elles ressemblent en général à des nuages suspendus dans l’atmosphère, ou encore à des fumées qui seraient sorties d’une cheminée. Elles se produisent partout à la surface du soleil, et leur stabilité est si grande, qu’il arrive parfois qu’on peut les suivre pendant toute la durée d’une rotation et plus, c’est-à-dire pendant environ quarante jours. Cela arrive par exemple, quand elles se produisent dans le voisinage des pôles, où l’on peut les apercevoir sans interruption au delà du bord solaire. Les figures 22 et 23 représentent quelques-unes de ces protubérances, d’après Young.

Quelquefois on peut voir retomber la matière qui forme ces

protubérances, vers le centre du soleil, et arriver entre l’amas

des petites flammes que nous avons comparées à des graminées

(fig. 21). Le plus souvent cependant, elles semblent

disparaître. Elles perdent leur chaleur par suite du rayonnement,

et deviennent invisibles. Les protubérances tranquilles,

Fig. 25. — Spectre d’une tache solaire. En haut et en bas, spectre de la photosphère ; au milieu, celui de la tache, bordé de celui de la pénombre, aux bords de la tache (D’après Mitchell.)

qui semblent flotter à des altitudes de 50 000 kilomètres et au

delà, doivent se trouver là dans une région dépourvue de toute

atmosphère. Leurs particules ne peuvent donc pas être portées

par des gaz environnants, comme le sont les gouttelettes de

nos nuages terrestres. Si donc elles peuvent s’y maintenir,

paraissant flotter, il faut nécessairement qu’elles soient soutenues

par quelque force très particulière (la force répulsive) qui

les éloigne du soleil (voir le chap. iv).

On peut étudier les facules par les mêmes procédés qui ont

servi pour l’étude des protubérances. Assez récemment,

MM. Deslandres et Hale ont construit, pour cette étude, un instrument

tout à fait spécial, le spectrohéliographe (voy. fig. 26 à 29). Lorsque les facules s’approchent du bord apparent du

soleil, elles paraissent particulièrement brillantes, ce qui est

l’indice qu’elles se trouvent à des hauteurs considérables, et

qu’à cause de cela leur lumière ne peut plus être affaiblie par

une couche de vapeurs qui les recouvrirait, si elles se trouvaient

plus bas. Quand elles atteignent ce bord apparent,

Fig. 26. — La grande tache du 9 octobre 1903, photographiée à l’aide du spectrohéliographe de Greenwich. Cette figure est photographiée comme à l’ordinaire. Elle montre la tache à la hauteur moyenne des facules de calcium. Les deux figures suivantes montrent la même tache, photographiée plus bas et plus haut dans les mêmes facules de calcium.

elles nous apparaissent souvent comme des renflements de la

photosphère. Les nuages qui forment ces facules sont poussés

vers l’extérieur par de puissants courants gazeux, qui s’élèvent

par suite de la diminution de leur densité.

Les taches présentent beaucoup de particularités dans leurs

spectres (voy. fig. 24 et 25). On y reconnaît d’une façon particulièrement

nette la raie de l’hélium. Il en est de même de la

raie du sodium, qui est très élargie, et qui montre, dans sa partie centrale, un trait lumineux, — ce qu’on appelle l’inversion

des lignes[5]. Cela indique que le métal se trouve répandu dans

une couche épaisse. Dans la partie rouge du spectre on trouve

des bandes spectrales, tout comme dans les spectres des étoiles

rouges. Ces bandes, que des instruments très puissants réussissent

d’ailleurs à résoudre en une infinité de lignes fines, indiquent

Fig. 27. — La grande tache du 9 octobre 1903. Photographie des parties inférieures des facules de calcium, obtenue à l’aide de la raie H (calcium) et au bord de cette ligne. La tache n’est pas recouverte par les facules, tout au moins pas dans la même étendue que dans les deux figures suivantes.

l’existence de combinaisons chimiques. Les taches étant, en

somme, relativement pauvres en lumière, leur spectre apparaît

comme une bande peu éclairée qui se détache sur le spectre de

la photosphère. La partie violette du spectre d’une tache est

particulièrement atténuée. Bien que la tache se présente évidemment

comme un trou creusé dans la photosphère, et que,

arrivée au bord apparent du soleil, elle fasse l’effet d’une entaille dans celui-ci, on a néanmoins fait cette observation

qu’elle ne parait pas plus obscure dans cette position. Cela

semble indiquer que la lumière émise par la tache provient

en majeure partie de ses parties extérieures, plus froides.

La lumière émise par les portions plus profondes des taches

est évidemment absorbée en majeure partie par les couches

Fig. 28. — La grande tache du 9 octobre 1903. Photographie de la partie supérieure des facules de calcium, prise à l’aide de la partie moyenne de la raie H du calcium. — Les parties supérieures des facules recouvrent en grande partie la tache. Les facules s’étendent par conséquent beaucoup en s’élevant.

extérieures. D’autre part les taches doivent se rétrécir en profondeur,

par suite de la compression des gaz, et il s’ensuit que

l’on peut considérer les parois nuageuses des entonnoirs qu’elles

constituent, comme donnant les pénombres qui les bordent en

apparence, et qui sont moins lumineuses que les parties environnantes

(fig. 25). L’affaiblissement de la partie violette du

spectre provient, très vraisemblablement, de la présence de

fines poussières dans les gaz solaires, tout comme l’atténuation

du spectre violet du bord apparent du soleil. Les bandes que l’on trouve dans la partie rouge du spectre proviennent probablement

de lumière émanant des parties profondes de la tache,

car toutes les parties périphériques de l’atmosphère solaire

donnent des lignes simples et nettes. Ces bandes indiquent

qu’en raison de la pression plus élevée qui existe dans les profondeurs

du soleil, il peut s’y trouver des combinaisons chimiques

Fig. 29. — La grande tache du 9 octobre 1903. Photographie des facules d’hydrogène, faite à l’aide de la raie F de l’hydrogène. Les parties les plus accentuées de la tache sont seules visibles, les autres sont recouvertes et occultées par les masses d’hydrogène, qui montrent une violente agitation.

tandis que celles-ci se décomposent quand elles arrivent

vers la surface extérieure, où elles ne donnent plus que des

raies simples comme celles produites par les éléments. Parmi

les combinaisons que l’on a reconnues comme existant dans les

taches, l’observatoire de Mount-Wilson a identifié les hydrures

de magnésium et de calcium, ainsi que l’oxyde de titane.

Hale a étudié les spectres de divers corps introduits dans un arc électrique d’intensité variable. Cet arc était produit, tantôt par un courant de deux ampères, tantôt par seize ampères. L’arc a naturellement une température plus élevée quand le courant est plus intense. Mais lorsqu’on passe du courant fort au faible, le spectre change d’une façon fort caractéristique. Ce changement reproduit exactement celui qu’on observe si l’on fait passer le spectroscope de la surface unie du soleil à une tache. Hale en conclut que la tache est moins chaude que la photosphère. Ce fait provient sans nul doute de ce que la partie principale du rayonnement de la tache a son origine dans ses parties supérieures. Il serait prématuré de supposer que les parties profondes de la tache sont également plus froides que la photosphère.

Le même observateur a encore fait voir que le spectre des taches ressemble à un haut degré à celui de la grande étoile Arcturus. Il est suggestif de l’existence d’une atmosphère élevée, chargée de poussières, au-dessus des nuages photosphériques d’Arcturus, tout comme au-dessus du « fond » des taches.

Tout à fait à l’extérieur de la masse solaire, ou de son enveloppe gazeuse, on trouve l’énigmatique couronne, formée en apparence de rayons qui peuvent s’étendre au delà de ce qui nous apparaît comme un disque ou comme un globe. Ils peuvent avoir une longueur égale à plusieurs diamètres solaires. Les figures 30 à 32 donnent une idée de cette surprenante apparition.

Quand le nombre des taches solaires est faible, les rayons de la couronne s’étendent, semblables à d’immenses balais, à partir des régions équatoriales. En même temps les rayons plus faibles de cette couronne qui émanent des régions polaires sont ployés vers l’équateur absolument comme les lignes de force partant des pôles d’un aimant (fig. 30).

C’est cette apparence qui a fait admettre que le soleil agit comme un puissant aimant dont les pôles seraient situés dans le voisinage des pôles géographiques de l’astre.

Dans les années riches en taches solaires la répartition des rayons coronaux est plus uniforme (fig. 31). Si le nombre des taches est moyen, il semble qu’il y ait une forte émission de rayons de la couronne dans le voisinage de la zone d’agglomération de ces taches. Il en résulte fréquemment que la couronne prend un aspect de croix à quatre branches (fig. 32).

Fig. 30. — Photographie de la couronne solaire, en 1900 (d’après Abbot et Langley). L’aspect de la couronne est celle des années de minima des taches.

Ce qui précède s’applique à la couronne qu’on a convenu

d’appeler extérieure. La partie intérieure a au contraire toujours

une luminosité plus uniformément répandue. L’examen

spectroscopique fait connaître que cette dernière est constituée

principalement par de l’hydrogène et par un gaz encore

inconnu, qu’on a appelé coronium. Il se rencontre principalement

dans les parties de la couronne intérieure les plus

distantes du centre. La couronne rayonnante extérieure est au contraire productive de lumière dite continue, ce qui indique

que cette lumière en particulier émane de matières solides ou

fluides. On a cru voir, dans le spectre des parties les plus éloignées

de la couronne extérieure, quelques lignes sombres sur

Fig. 31. — Photographie de la couronne solaire, en 1870 (d’après David).

Cette année était celle d’un maximum de taches.

fond clair, tout comme dans le spectre de la photosphère. On

en a conclu que cette lumière, provenant de la couronne extérieure

est de la lumière réfléchie, d’origine solaire, qui nous

est renvoyée par des parcelles minimes de matière, solides ou

liquides. Que ce soit de la lumière réfléchie, cela résulte d’ailleurs

de ce fait qu’elle est en partie polarisée. La forme rayonnante

de cette couronne extérieure est donc fortement indicative de l’existence d’une force qui rejette loin du soleil des

particules de matière extrêmement petites. C’est ce que nous

appelons la force répulsive.

En ce qui concerne la température du soleil nous avons

déjà vu que les deux méthodes employées pour la déterminer

ont donné des résultats assez divergents. En partant du rayonnement,

Christiansen, et après lui Warburg l’ont évaluée à

6 000 degrés environ. Wilson et Gray ont trouvé, pour le centre

Fig. 32. — Photographie de la couronne solaire en 1898 (d’après Maunder). L’activité solaire était moyenne à ce moment.

du soleil 6 200 degrés, chiffre qu’ils ont rectifié plus tard, en le

portant à 8 000 degrés. Par suite de l’absorption qui a lieu dans

les atmosphères du soleil et de la terre on trouve toujours des

valeurs trop faibles. Cela est encore plus vrai pour les calculs

qui prennent pour base l’autre méthode, celle qui se sert de la

longueur d’onde correspondante à la portion du spectre la plus

intensément calorifique fournie par les rayons du soleil. Le

Chatelier a fait la comparaison de la lumière solaire filtrée à

travers un verre rouge avec celle de diverses sources artificielles,

filtrée de même, et dont la température était parfaitement

connue. Il est arrivé par ce procédé à évaluer la température

du soleil à 7 600° C. La plupart des savants sont cependant d’accord pour accepter le chiffre de 6 500 degrés de température

absolue, correspondant approximativement à 6 200° C.

C’est ce que l’on appelle la température « effective » du soleil.

Si aucune portion du rayonnement n’était absorbée, cette

température serait celle des nuages de la photosphère. La

lumière rouge étant peu absorbée, le chiffre de 7 600 degrés

trouvé par Le Chatelier, et celui presque concordant de

8 000 degrés, dû à Wilson et Gray, doit représenter à peu près

la température moyenne des parties extérieures des nuages de

la photosphère.

La température plus élevée des facules se déduit de leur plus grande puissance lumineuse. Celle-ci a cependant pour cause, en partie, leur hauteur plus grande. Carrington et Hodgson virent, le 1er septembre 1859, deux facules qui faisaient éruption du bord d’une tache. Leur luminosité était de cinq à six fois plus grande que celle des parties avoisinantes de la photosphère. Cela correspond à environ 10 000 ou 12 000° C. Il devient donc évident que les couches profondes du soleil, qui se faisaient jour par cette éruption, ont une température plus élevée, ce qui d’ailleurs va à peu près de soi, la partie extérieure devant forcément perdre de sa chaleur par le rayonnement.

C’est un fait bien connu que la température de notre atmosphère diminue à mesure qu’on s’élève, par suite du mouvement de l’air. Une masse atmosphérique qui descend vers la terre est comprimée par suite de la pression croissante. Sa température s’élève par voie de conséquence, exactement comme celle du briquet à air, dans l’expérience bien connue, lorsqu’on enfonce le piston de l’appareil. Si l’air était sec et animé d’un mouvement violent, sa température varierait de 10 degrés par kilomètre de hauteur. Si au contraire cet air était au repos, il aurait une température sensiblement uniforme qui ne diminuerait point, à mesure qu’on s’élève. En réalité on observe une variation qui est sensiblement une moyenne entre les deux valeurs extrêmes.

Or comme la force de gravitation dans la photosphère du soleil est sensiblement 27,4 fois plus grande qu’à la surface de la terre, on peut faire ce calcul, que, si l’atmosphère solaire avait la même densité qu’à la surface de notre globe, sa température varierait, pour une même hauteur, 27,4 fois plus que chez nous, c’est-à-dire de 270 degrés par kilomètre d’élévation, à supposer qu’elle soit agitée par de violents mouvements.

C’est ce qui arrive. La partie extérieure du soleil est précisément toujours très mouvementée, et notre hypothèse trouve plus que probablement son application. Toutefois cette partie de la masse est composée principalement d’hydrogène, qui est vingt-neuf fois plus léger que l’air atmosphérique. Il faut donc réduire à 1/29e le chiffre qui vient d’être calculé. En d’autres mots, la diminution de température doit être d’environ 9 degrés par kilomètre de hauteur. D’autre part le rayonnement de la surface solaire est extrêmement violent, et il est la cause que les effets tendent à s’atténuer, en sorte que 9 degrés est probablement une valeur encore trop grande. Plus près du centre du soleil les gaz ont une densité plus grande ; ils sont fortement comprimés par les couches extérieures, en sorte que leur compressibilité devient très faible. Aussi le calcul que nous venons de faire ne s’y trouve plus guère applicable. Il n’en est pas moins vrai qu’à mesure qu’on s’approche du centre, la température augmente. Si nous acceptions le chiffre qui vient d’être trouvé, de 9 degrés par kilomètre[6] nous trouverions pour le centre du soleil une température d’environ 6 millions de degrés !

Tous les corps fondent et se résolvent en vapeur si on élève suffisamment leur température. Si l’on chauffe un corps au delà d’un certain degré qu’on appelle le point critique, on ne peut plus réduire cette vapeur à l’état fluide, quelle que soit la pression que l’on y applique. Il ne peut plus exister qu’à l’état gazeux. Si l’on compte les degrés à partir de ‒273° C, cette température est à peu près une fois et demie celle du degré de l’ébullition, sous la pression atmosphérique. Pour autant que nous pouvons en juger, d’après ce qui se passe sur notre globe, il est peu probable qu’aucun corps ait une température critique plus élevée que 10 000 à 12 000° C. C’est précisément la température la plus élevée qui ait pu être attribuée aux facules solaires. Il s’ensuit que l’intérieur du soleil est sans nul doute gazeux, et que sa substance entière n’est qu’une masse gazéiforme, puissamment comprimée, dont la température est extrêmement élevée. Malgré qu’elle soit gazeuse, sa densité est 1,4 fois celle de l’eau et elle ressemble par conséquent, sous plus d’un rapport, à un liquide. Elle doit être, par exemple, passablement visqueuse, ce qui expliquerait la grande stabilité des taches[7].

Le soleil est donc un globe gazeux, dans la partie extérieure duquel il se produit superficiellement quelques condensations nuageuses, par suite du rayonnement d’une part, des courants ascendants locaux, d’autre part. On a cherché à évaluer la pression de ces gaz aux endroits où se produisent les nuages, c’est-à-dire à la surface de la photosphère. On a cru pouvoir l’estimer à 5 ou 6 atmosphères. En raison de la valeur très grande de la force de gravitation, cette pression suppose l’existence d’une couche gazeuse plus extérieure ayant pour épaisseur seulement un cinquième de celle de l’atmosphère terrestre. Dans notre mer aérienne cela correspond à environ 11 500 mètres. C’est la hauteur que nous donnons aux cirrus les plus légers, qui ne sont pas sans une certaine ressemblance apparente avec les nuages de la photosphère.

Retournons maintenant à la question que nous avons abandonnée pour un instant plus haut, à savoir, d’où vient, au soleil, l’énergie qui remplace celle répandue sans cesse par le rayonnement dans les espaces célestes.

Les sources de chaleur les plus puissantes qui nous soient connues sont les combinaisons chimiques, dont la plus usuelle pour nous est celle qui résulte de la combustion du charbon. Chaque fois qu’un gramme de carbone est brûlé, 8 000 calories[8] se trouvent libérées. Supposons un instant que le soleil ne soit qu’un bloc homogène de carbone. Sa combustion produirait une quantité d’énergie qui serait épuisée au bout de 4 000 années. Rien d’étonnant à ce que tous les chercheurs qui ont voulu faire cette hypothèse et en déduire des conséquences, l’ont vite abandonnée. Faye, l’astronome français très connu, a essayé de tenir un certain compte de cette production de chaleur par voie de combinaison, au moyen d’une hypothèse auxiliaire. Il admettait que le noyau du soleil était à une température si élevée qu’aucune combinaison ne pouvait y subsister, et que tous les corps s’y trouvaient résolus dans leurs éléments constituants. Les atomes de ces éléments, arrivant à la couche extérieure de l’astre, entraient par contre en combinaison, en développant de la chaleur. Il supposait donc qu’un continuel mouvement amenait à la surface des éléments combinables, causant ainsi une perpétuelle production de chaleur. Il est cependant aisé de voir que si de nouvelles masses arrivent constamment du centre à la périphérie, celles qui s’y trouvent déjà doivent retourner à l’intérieur, pour y être de nouveau résolues en leurs éléments. Cette décomposition absorberait tout juste la même quantité de chaleur que celle qui a été libérée par la combinaison, et le mouvement supposé ne servirait absolument qu’à transporter à la surface la chaleur latente en même temps que la matière. Le calcul de cet apport est faisable. Si l’on évaluait à 6 millions de degrés la température moyenne du soleil, la chaleur spécifique de la matière constituante étant supposée égale à l’unité, le procédé décrit suffirait pour alimenter pendant 3 millions d’années le rayonnement calorifique tel que nous le connaissons.

Nous avons d’ailleurs vu que les parties périphériques du soleil ont ceci de particulier que le spectre de leur émission lumineuse accuse la présence d’éléments simples ou dissociés, tandis que dans la profondeur des entonnoirs des taches nous rencontrons des combinaisons chimiques, ce que prouvent des bandes spectrales continues. Il est tout à fait inexact de dire que des températures très élevées détruisent toutes les combinaisons sans exception. La thermodynamique nous apprend seulement que par des températures croissantes, il se produit des corps dont la formation va de pair avec une absorption de chaleur. Ainsi par exemple, l’ozone peut se transformer en oxygène à une température élevée, malgré que l’ozone soit de constitution moléculaire plus complexe que n’est l’oxygène. La production d’un gramme d’ozone exige l’absorption de 750 calories. Nous savons encore que dans l’arc électrique, à une chaleur d’environ 3 000 degrés, il se fait une combinaison de l’oxygène et de l’azote de l’air, en même temps qu’il y a absorption de chaleur ; la méthode encore toute récente de la fabrication de l’acide azotique extrait de l’atmosphère repose sur ce phénomène. On peut citer encore la production de corps bien connus, le benzol et l’acétylène, par la combinaison directe de leurs constituants, le carbone et l’hydrogène. Elle a lieu avec absorption de chaleur. Tous ces corps ne peuvent être fabriqués par la combinaison directe de leurs éléments qu’à des températures très élevées. Enfin l’expérience nous prouve qu’en général, plus la température nécessaire pour produire un composé chimique est élevée, plus est importante aussi l’absorption de chaleur.

Une loi tout analogue est vraie en ce qui concerne la pression. À mesure qu’on augmente celle-ci, on favorise les évolutions chimiques qui donnent des produits ayant un plus faible volume qu’avant. Supposons qu’une masse gazeuse soit précipitée de la périphérie du soleil vers le centre de celui-ci, comme cela arrive dans les entonnoirs des taches. Elle va se trouver dans un milieu dont la pression est de plus en plus élevée. Elle augmente d’environ 3 500 atmosphères par kilomètre de profondeur ! La conséquence en sera donc la production de combinaisons moléculaires de plus en plus complexes. Les gaz qui, à la pression très faible et dans la température élevée de la périphérie, se sont résolus en atomes, arrivés dans les profondeurs de la masse, entreront dans des combinaisons chimiques, comme nous l’a appris l’examen spectroscopique. Par suite de la température élevée ambiante, ces combinaisons absorbent des quantités énormes de chaleur dans leur formation. Ces quantités sont par rapport à celles qu’absorbent sur notre globe les combinaisons analogues, à peu près comme la température du soleil est à celle de notre terre. Plus ces gaz pénètrent vers le centre, plus la pression et la température s’élèvent. Il se fera des combinaisons de plus en plus riches en énergie et moins volumineuses.

Il faut donc nous rendre compte que dans la partie centrale du soleil il existe des corps qui, ramenés à la surface, se dédoubleront, se décomposeront avec une grande libération de chaleur et une grande augmentation de volume. Il faut les considérer comme des explosifs d’une puissance énorme, en comparaison desquels la dynamite et les picrates ne sont que des joujoux. Cela se confirme par cette observation que des gaz, pénétrant à travers les nuages de la photosphère, forment des jets, qui sont les protubérances, animées d’une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Ce sont là des vitesses plusieurs milliers de fois plus grandes que celles des projectiles de nos armes. L’énergie des explosifs qui se trouvent ainsi réunis dans l’intérieur du globe solaire est donc beaucoup plus d’un million de fois celle de nos explosifs artificiels terrestres, car l’énergie contenue dans un corps augmente comme le carré des vitesses qu’elle produit. C’est pourquoi aussi le passage de ces explosifs de l’intérieur à la périphérie leur a déjà fait dépenser une grande partie de l’énergie contenue.

Voilà ce qui explique que l’énergie solaire, au lieu de se dépenser en 4 000 ans, ce qui correspondrait à la combustion d’un soleil constitué uniquement par du carbone, peut suffire pour l’alimenter pendant 4 000 millions d’années, et peut-être beaucoup plus encore, probablement même jusqu’à plusieurs billions d’années.

L’existence de combinaisons possédant une énergie comparable à celle que nous supposons a été prouvée par la découverte de la production de chaleur d’une façon continue du radium. D’après Rutherford le radium se détruit ou se transforme à moitié dans un espace d’environ 1 900 ans. Il développe pendant ce temps une quantité de calorique d’environ un million de calories par gramme et par année. Il en résulte que la transformation de ce corps en ses produits de désagrégation finale est accompagnée d’un développement de chaleur de quelques milliards de calories, ce qui est environ deux cent cinquante mille fois plus que ne donnerait la combustion d’un gramme de carbone.

La terre n’est donc, une fois de plus, qu’un pygmée à côté du soleil quand on se place sur le terrain de la chimie et de ses combinaisons. Nous avons de sérieux motifs pour admettre que l’énergie chimique du soleil a suffi, et suffit encore, pour entretenir la chaleur solaire pendant plusieurs milliards d’années, et vraisemblablement pendant plusieurs billions d’années.

- ↑ Il s’agit ici de calories C. G. S. ou calories-grammes.

- ↑ Voy. la note de la page 79.

- ↑

Nous rappelons ici que la décomposition de la lumière par le prisme peut produire trois sortes principales de spectres. Ce sont :

1o Le spectre continu qui répond à la notion générale que nous avons de cette décomposition. C’est une série de couleurs se fondant l’une dans l’autre par des graduations insensibles, et allant du rouge à une extrémité, au violet, à l’autre. La science reconnaît dans les régions qui dépassent le spectre visible à nos yeux, des rayons ultra-rouges et des rayons ultra-violets. Leur continuité avec la partie visible du spectre est aussi complète que celle-ci. — Le spectre continu est l’indice que le corps d’où provient la lumière analysée est solide et porté à l’incandescence.

2o Le spectre de raies lumineuses ou brillantes. La continuité du spectre est remplacée par une ou plusieurs lignes colorées, qui occupent, dans la dispersion de la lumière analysée, la même place que leur couleur dans le spectre continu. Les intervalles entre elles sont sans lumière. — Ces raies brillantes proviennent d’une lumière émise par un gaz porté à l’incandescence.

3o Le spectre de bandes. Celui-ci comprend des portions de spectre en apparence continu, mais occupant seulement certaines régions de celui-ci, avec des intensités de coloration relativement différentes. Avec une grande dispersion — c’est-à-dire avec un allongement suffisant du spectre —, ces bandes se résolvent pour la plupart en une multitude de raies fines placées à l’endroit qui dans le spectre continu correspond à leur couleur. — Ce spectre provient de gaz incandescents à l’état de combinaison chimique plus ou moins complexe.

Le spectre de la lumière solaire et parfois d’autres spectres continus sont traversés par une multitude de raies noires, dont la place est aisément reconnue pour être la même que celle des raies brillantes du spectre des gaz simples. C’est ce qu’on nomme le spectre d’absorption. Il résulte de ce que la lumière émanant d’un corps solide incandescent traverse, pour parvenir à l’instrument d’analyse, un gaz porté à l’incandescence et dont les raies lumineuses seront transformées en raies noires.

Le spectre dit normal, dont il est question p. 77, est obtenu à l’aide d’un réseau à la place de prismes, afin de rendre proportionnelle aux longueurs d’onde la dispersion des rayons.

- ↑ Voy. p. 9.

- ↑ Certains d’entre ces doublements et inversions des raies des taches sont attribués par Hale à l’influence des champs magnétiques.

- ↑ Dans l’intérieur de la croûte solide du globe terrestre cette progression de la température est environ trois fois plus grande.

- ↑ On a vu une tache qui s’est montrée d’une façon persistante pendant une année et demie en 1840–1841.

- ↑ Il s’agit de « petites » calories du système C. G. S. Celles qui servent ordinairement dans les applications industrielles s’appliquent au kilogramme d’eau et sont mille fois plus grandes. Ce sont les « grandes » calories.