Les Merveilles de la science/Les Poudres de guerre

Les contes ridicules qui sont débités par les écrivains français sur l’origine de la poudre à canon, sont un triste témoignage des préjugés qui remplissent encore l’histoire des sciences, et de l’état chétif dans lequel a vécu jusqu’à ce jour cette branche de nos connaissances. Nos historiens les plus graves continuent à attribuer à Roger Bacon la découverte de la poudre, et au moine Berthold Schwartz la création de l’artillerie. S’ils veulent cependant faire preuve de connaissances plus précises à ce sujet, ils se hâtent d’ajouter que l’artillerie a été mise en usage pour la première fois, par les Vénitiens, au siége de Chiozza, en 1380, et qu’en France, un seigneur allemand fit présent à Charles VI de six pièces d’artillerie de fer, qui furent employées, en 1382, à la bataille de Rosbecque contre les Gantois. Quand ils veulent enfin obtenir un brevet d’érudition spéciale sur la matière, nos écrivains abordent les récits du feu grégeois, et c’est alors qu’arrivent toutes ces belles histoires sur ce terrible feu « qui embrasait avec une horrible explosion des bataillons, des édifices entiers »[1] ; — que l’eau nourrissait au lieu de l’éteindre[2] ; — « que l’on ne pouvait éteindre que par le sable ou le vinaigre »[3] ; enfin, dont la composition s’est perdue au xive siècle, et n’a jamais été retrouvée.

On se demande, à la lecture de tant d’assertions erronées, comment on a pu altérer et obscurcir à ce point une question. Nous allons nous attacher ici, en nous appuyant sur les travaux les plus récents et les plus authentiques, à la présenter sous son véritable jour.

De tout temps, dès la plus haute antiquité, le feu a été l’un des moyens d’attaque en usage à la guerre. Les écrivains grecs et latins nous ont transmis la description de certains mélanges inflammables qu’on lançait à l’ennemi avec des machines, ou que l’on attachait aux flèches et aux dards.

Il résulte des textes de plusieurs historiens, tels que Thucydide (423 ans avant J.-C), Æneas le Tacticien (336 ans avant J.-C), Végèce et Ammien Marcellin, écrivains militaires latins du ive siècle après J.-C, que plusieurs siècles avant notre ère, des mélanges de matières combustibles furent employés dans les siéges, comme agents offensifs, soit par les assiégeants, soit par les défenseurs. Tout le monde sait que l’huile et la poix bouillantes étaient jetées, du haut des remparts, sur les assaillants, dans les guerres des anciens peuples. Il faut ajouter que des compositions véritablement incendiaires venaient se joindre à ces moyens de défense. Nous citerons comme exemple le passage suivant du livre d’Æneas le Tacticien.

« Pour produire un embrasement inextinguible, dit Æneas, prenez de la poix, du soufre, de l’étoupe, de la manne, de l’encens et des ratissures de ces bois gommeux dont on fait les torches : allumez ce mélange et jetez-le contre l’objet que vous voulez réduire en cendres. »

Dans le chapitre précédent, Æneas recommande, si l’ennemi a mis le feu aux machines, d’arroser ces machines avec du vinaigre ; et il ajoute que non-seulement le vinaigre éteindra le feu, mais qu’on ne le rallumera qu’avec peine. Héron d’Alexandrie, Philon, l’architecte romain Vitruve, indiquent le même expédient, et prescrivent de tremper dans le vinaigre les cuirs et les matelas dont les machines doivent être couvertes.

Hâtons-nous de dire que cette branche de l’art de la guerre fit peu de progrès en Europe ; mais qu’il en fut autrement en Asie. Les mélanges incendiaires, qui avaient été déjà employés en Orient avant l’expédition d’Alexandre, reçurent dans ces contrées, un développement extraordinaire ; ils devinrent l’arme principale des combats.

Au viie siècle après J.-C, les feux de guerre furent transportés chez les Grecs du Bas-Empire. Ils passèrent de là chez les Arabes. On connaît tous les avantages que retirèrent les Grecs du Bas-Empire, dans leurs guerres maritimes, de ces mélanges combustibles, qui prirent alors le nom de feu grec ou de feu grégeois. Durant la période des croisades, les Arabes d’Afrique employaient contre les chrétiens ces mélanges inflammables, qui produisaient sur leurs ennemis l’impression d’une profonde terreur.

Le feu grégeois ne fut jamais, entre les mains des Grecs du Bas-Empire, comme dans les mains des Arabes, qu’un moyen de provoquer ou de propager l’incendie, qu’une manière de multiplier les formes sous lesquelles le feu peut être employé comme agent offensif dans les combats. Mais il finit par se répandre en Europe, et dès lors une révolution complète s’opéra dans ses usages. On apprit, dans l’Occident, à extraire le salpêtre des terres où il se trouve tout formé, on réussit à le purifier ; ajouté aux ingrédients primitifs des mélanges incendiaires, le salpêtre accrut énormément leur puissance combustible. Enfin la propriété explosive de certains mélanges à base de salpêtre, fut reconnue, on l’appliqua à l’art de lancer au loin des projectiles, et c’est ainsi que vers la moitié du xive siècle, l’artillerie à feu prit naissance en Europe.

Telle est, résumée en quelques traits, l’histoire générale de la poudre de guerre. À cette question : « Quel est l’auteur de la découverte de la poudre ? » — question si souvent posée et en des termes si divers, — on ne peut donc répondre que par cette autre question de Voltaire : « Qui le premier inventa le bateau ? » Personne n’a découvert la poudre, ou pour mieux dire tout le monde l’a découverte. C’est à la suite de perfectionnements successifs lentement apportés à la préparation des mélanges incendiaires, que se sont révélées, entre les mains des hommes, la propriété explosive de ces mélanges et leur force de projection. Ce n’est donc qu’après plusieurs siècles d’expériences et d’efforts que l’on a pu créer cet agent terrible qui, en déplaçant, dans les armées, le siége de la force, vint révolutionner l’art des combats.

En retraçant sommairement l’histoire de l’origine et des premiers emplois de la poudre à canon, nous avons indiqué par cela même le plan de cette Notice. Toutefois il est nécessaire, avant d’aller plus loin, d’établir à quelles sources ont été puisés les faits qui vont nous occuper. En 1845, MM. Reinaud et Favé ont publié sous ce titre : Du feu grégeois et des feux de guerre, un ouvrage d’une excellente érudition, rempli de consciencieuses recherches. L’interprétation des textes arabes et l’étude attentive des auteurs grecs et latins qui ont laissé des ouvrages de pyrotechnie ont permis à MM. Reinaud et Favé de jeter un grand jour sur la nature des mélanges incendiaires employés en Orient, et sur l’origine de notre poudre à canon. Les mêmes notions ont été développées dans les premières pages d’un livre que nous aurons à invoquer bien des fois : Histoire des progrès de l’artillerie, par le colonel Favé[4]. Antérieurement, M. Ludovic Lalanne, dans un mémoire couronné par l’Académie des inscriptions et belles-lettres, avait su, par une heureuse combinaison de textes originaux, éclaircir l’histoire du feu grégeois, et fournir des renseignements pleins d’intérêt sur les effets de cette composition célèbre. Enfin, M. Lacabane, dans une dissertation sur l’Introduction en France de la poudre à canon, publiée en 1844 dans la Bibliothèque de l’École des chartes, a mis au jour d’utiles documents sur cette dernière question.

Ces travaux remarquables ont fait justice d’erreurs que les siècles avaient consacrées. Malheureusement, leur forme un peu aride avait empêché le public et les savants eux-mêmes, d’en bien apprécier toute l’importance, et nous serons heureux si le résumé que nous en donnerons offre assez de précision et de clarté pour dissiper les préjugés nombreux qui continuent de régner sur l’histoire des poudres de guerre.

CHAPITRE PREMIER

La plupart des grandes inventions qui commencèrent, au moyen âge, l’affranchissement moral de l’humanité, sont originaires de l’Orient. Écloses sous le ciel de l’Asie, elles y demeurèrent pendant des siècles entiers, dans un état d’enfance ; mais une fois établies sur le sol de l’Europe, secondées dès lors par l’active imagination et le génie des Occidentaux, elles ne tardèrent pas à s’y perfectionner et à recevoir des applications étendues. Toutes ces créations nouvelles, qui devaient transformer les forces actives de la société, et changer ainsi la destinée des peuples, existaient en germe dans l’orient de l’Asie. La nature, si féconde sous le beau ciel de ces contrées, offrait spontanément à l’observation de l’homme, certains faits qui, pour ainsi dire, apportaient avec eux leurs conséquences visibles. L’esprit des Orientaux les saisit de bonne heure, mais il fut impuissant à rien ajouter à ces données élémentaires. Arrêtées dès leur naissance, ces premières notions sommeillèrent pendant dix siècles. Il fallait les facultés actives des nations européennes pour en retirer tout le parti que l’on devait en attendre. Telle est l’histoire de l’invention de l’imprimerie, de la découverte de la boussole, de la fabrication du papier ; telle est aussi l’histoire de ces mélanges incendiaires qui, en usage chez les Orientaux dès les temps les plus reculés, ne reçurent qu’en Europe les modifications et les perfectionnements divers qui devaient donner naissance à la poudre à canon des temps modernes.

Le naphte, l’huile de naphte et quelques autres combustibles de la même nature, sont, en Asie, des produits naturels fort abondants ; il est donc tout simple que les Orientaux aient eu de bonne heure la pensée de les employer comme moyens offensifs. Mélangés avec des substances grasses ou résineuses, avec du goudron, des huiles et autres corps combustibles, ils servaient à préparer diverses compositions inflammables, que les Chinois, les Indiens et les Mongols ont consacrées, depuis des temps reculés, aux usages de la guerre. Ces mélanges combustibles, contenant des corps gras et poisseux, avaient la propriété d’adhérer aux objets contre lesquels on les projetait, et constituaient ainsi un moyen dangereux d’attaque. Si l’on considère, d’ailleurs, que la sécheresse et la chaleur du climat de l’Asie rendaient ces agents de guerre plus efficaces et plus désastreux, on comprendra que les compositions de ce genre soient bientôt devenues d’un usage général chez les Chinois, les Indiens et les Mongols.

Cependant on a beaucoup exagéré le degré de perfection auquel les feux de guerre seraient parvenus chez les Chinois. Le père Amyot, dont les nombreux écrits contribuèrent tant, au xviiie siècle, à révéler à l’Europe, les arts, l’industrie et l’histoire de la Chine[5], le savant Abel Rémusat[6], ont voulu établir que tous les emplois actuels de la poudre avaient été connus dans le Céleste Empire ; et que dès le xie siècle après J.-C, on y faisait usage de canons. MM. Reinaud et Favé ont parfaitement prouvé, contrairement à l’opinion du P. Amyot, que toutes les connaissances pyrotechniques des Chinois se réduisaient au pétard et à la fusée, dont ils tiraient parti dans les feux d’artifice, et que leurs moyens de guerre se bornaient aux mélanges combustibles. Le P. Amyot nous a laissé une longue description des diverses machines qui servaient, chez les Chinois, à jeter les compositions incendiaires. Les flèches de feu, les nids d’abeilles, le tonnerre de la terre, le feu dévorant, la ruche d’abeilles, le tuyau de feu, etc., étaient autant d’instruments ou d’engins destinés à lancer des flammes contre l’ennemi. Seulement la date précise du premier emploi de ces machines, n’est pas connue.

La fusée, ou une flèche à feu produisant l’effet d’une fusée, paraît avoir été en usage chez les Chinois dès l’année 969 après Jésus-Christ.

« L’an 969 après Jésus-Christ, dit le P. Amyot, seconde année du règne de Tai-Tsou, fondateur de la dynastie des Sing, on présenta à ce prince une composition qui allumait les flèches et les portait loin[7]. »

Selon M. Favé, cet engin devait produire l’effet de nos fusées de guerre. Les Chinois auraient donc les premiers employé la fusée. Mais n’oublions pas que la substance incendiaire enfermée dans les tubes de carton dont faisaient usage les Chinois et qui constituaient leur fusée, ne contenait pas de salpêtre, et n’était pas, par conséquent, susceptible de produire des effets explosibles. Quant à la date précise de l’invention de cet engin de guerre, on doit le fixer d’après le passage du P. Amyot que nous venons de citer, au xe siècle après J.-C.

Chez les Indiens, les feux d’artifice étaient connus depuis un temps immémorial ; ils faisaient partie des réjouissances publiques. On a trouvé, dans des contrées très-reculées des Indes, où les Européens n’avaient jamais pénétré, des espèces de fusées volantes que les naturels employaient à la guerre. L’usage, chez les Indiens, de mélanges de ce genre, remonte aux temps les plus reculés. Un commentaire des Védas (livres sacrés des Hindous ) attribue l’invention des armes à feu à un artiste nommé Visvacarma, le Vulcain des Indiens, qui fabriqua, selon les livres sacrés, les traits employés dans la guerre des bons et des mauvais génies. Enfin, le code des Gentoux défend l’usage des armes à feu ; or, les lois rassemblées dans cette compilation, datent de la plus haute antiquité, et se perdent même dans la nuit des temps.

Ainsi, ces mélanges combustibles, qui plus tard, en se modifiant, devaient donner naissance à notre poudre à canon, sont originaires de l’Asie, bien qu’il soit impossible de citer avec exactitude la date première de leur emploi. Nous allons maintenant les voir pénétrer en Europe.

Ce n’est qu’au viie siècle après J.-C, que les mélanges incendiaires, depuis si longtemps en usage chez les Orientaux, furent introduits en Europe. Callinique, architecte syrien, avait appris à préparer ces mélanges en Asie. C’est à lui que les Grecs du Bas-Empire durent la connaissance de ces composés, qui furent désignés depuis ce moment sous le nom de feu grégeois, et qui devaient exercer une influence si puissante sur les destinées de l’empire d’Orient.

Callinique se trouvait en Syrie lorsque, en 674, pendant la cinquième année du règne de Constantin Pogonat, les Arabes, sous la conduite du calife Mouraïra, vinrent mettre le siége devant Constantinople. Callinique, passant secrètement dans le parti des Grecs, se rendit dans la capitale de l’empire, et vint faire connaître à l’empereur Constantin les propriétés et le mode d’emploi des compositions incendiaires, dont il se dit l’inventeur. Grâce à ce secours inattendu, l’empereur put repousser l’invasion des Sarrasins, qui, pendant cinq années consécutives, revinrent, avec des forces nouvelles et des flottes considérables, mais furent chaque fois contraints de lever le siége.

Depuis le neuvième siècle jusqu’à la prise de Constantinople par les croisés, en 1204, les Byzantins durent au feu grégeois de nombreuses victoires navales, qui retardèrent la chute de l’empire d’Orient. Aussi les empereurs du Bas-Empire apportaient-ils la plus sévère attention à réserver pour leurs seuls États la possession de cet agent précieux. Ils ne confiaient sa préparation qu’à un seul ingénieur qui ne devait jamais sortir de Constantinople, et, selon M. Lalanne, cette fabrication était exclusivement réservée à la famille et aux descendants de Callinique.

La préparation du feu grégeois fut mise au rang des secrets d’État, par Constantin Porphyrogénète, qui déclara infâme et indigne du nom de chrétien celui qui violerait cet ordre.

« Tu dois par-dessus toutes choses, dit l’empereur à son fils, dans son traité de l’Administration de l’Empire, porter tes soins et ton attention sur le feu liquide qui se lance au moyen des tubes ; et si l’on ose te le demander comme on l’a fait souvent à nous-même, tu dois repousser et rejeter cette prière, en répondant que ce feu a été montré et révélé par un ange au grand et saint premier empereur chrétien Constantin[8]. Par ce message et par l’ange lui-même, il lui fut enjoint, selon le témoignage authentique de nos pères et de nos ancêtres, de ne préparer ce feu que pour les seuls chrétiens, dans la seule ville impériale, et jamais ailleurs ; de ne le transmettre et de ne l’enseigner jamais à aucune autre nation, quelle qu’elle fût.

« Alors le grand empereur, pour se précautionner contre ses successeurs, fit graver sur la sainte table de l’Église de Dieu des imprécations contre celui qui oserait le communiquer à un peuple étranger. Il prescrivit que le traître fût regardé comme indigne du nom de chrétien, de toute charge et de tout honneur ; que s’il avait quelque dignité, il en fût dépouillé. Il déclara anathème dans les siècles des siècles, il déclara infâme, n’importe quel qu’il fût, empereur, patriarche, prince ou sujet, celui qui aurait essayé de violer une telle loi. Il ordonna en outre à tous les hommes ayant la crainte et l’amour de Dieu, de traiter le prévaricateur comme un ennemi public, de le condamner et de le livrer à un supplice vengeur.

« Pourtant une fois il arriva (le crime se glissant toujours partout) que l’un de nos grands, gagné par d’immenses présents, communiqua ce feu à un étranger ; mais Dieu ne put supporter de voir un pareil forfait impuni, et un jour que le coupable était près d’entrer dans la sainte église du Sauveur, une flamme descendue du ciel l’enveloppa et le dévora. Tous les esprits furent saisis de terreur, et nul n’osa désormais, quel que fût son rang, projeter un pareil crime, et encore moins le mettre à exécution. »

On observa ces injonctions sévères, et le secret de la préparation du feu grégeois resta fidèlement gardé. Quand les princes d’Occident obtinrent de Constantinople le secours de ce feu, au lieu de leur communiquer les recettes de sa préparation, on leur envoyait les navires tout appareillés du produit.

Quelle était la composition du feu grégeois ? Sous quelle forme, par quels artifices particuliers était-il employé à la guerre ?

Le feu grégeois était formé de la réunion de plusieurs substances grasses ou résineuses, d’une combustibilité excessive. Le naphte, le goudron, le soufre, la résine, l’huile, les graisses, les sucs desséchés de certaines plantes, et les métaux réduits en poudre, tels étaient ses ingrédients ordinaires. Selon des recherches particulières, publiées en 1849, par MM. Reinaud et Favé, dans le Journal asiatique, le salpêtre n’entrait point dans la composition du feu grégeois préparé chez les Grecs du Bas-Empire. Ce n’est que plus tard que les Arabes, ayant appris à retirer ce sel des terres où il se forme naturellement, eurent l’idée de l’ajouter aux matières primitives.

D’après MM. Reinaud et Favé, les recettes pour la préparation du feu grégeois sont citées pour la première fois dans un manuscrit arabe de la bibliothèque de Leyde, qui remonte à l’année 1225, et qui a pour titre : Traité des ruses de guerre, de la prise des villes et de la défense des défilés, d’après les instructions d’Alexandre fils de Philippe.

Voici quelques passages extraits de ce manuscrit arabe par MM. Reinaud et Favé, et qui renferment la réussite par la préparation du feu grégeois selon ses différentes applications.

« Feu qui brûle sur l’eau. — Tu prendras de la résine ainsi que de la paille et de la poix noire, et tu les feras cuire ensemble ; quand le mélange sera fondu, tu y verseras du naphte blanc ; ensuite tu le répandras dans de l’eau quelle qu’elle soit. Si tu veux que la flamme soit bien pure, il faut ajouter du soufre et de la colophane. »

« Drapeaux qui servent aux amusements. — Tu peux faire usage d’une lance dans la forme que je t’ai décrite, et de la grandeur que tu voudras. Tu prendras de l’étoupe, à proportion de la grosseur de l’instrument, et tu en envelopperas la base des fers de lance en recouvrant toute la surface. Tu te procureras des morceaux de peau crue, n’importe l’espèce de peau, pourvu que ce ne soit pas une peau de menu bétail ; tu découperas cette peau en vue des drapeaux que tu veux faire, et tu la couvriras d’un enduit : suivant un auteur, l’enduit est inutile ; ensuite tu y attacheras de l’étoupe. Les morceaux de peau auront des boutonnières, à l’aide desquelles on les fixera au bâton de la canne, sur une étendue de quatre coudées ; ensuite tu arroseras le tout de naphte et tu verseras dessus du soufre, puis tu y mettras le feu, et tu déploieras cet appareil en présence des troupes. Tu feras diverses choses du même genre, selon les indications que j’ai données, s’il plaît à Dieu. »

« Manière de frapper l’ennemi avec des seringues. — Prends la partie creuse d’un roseau, que tu couperas empan par empan, disposes-y une garde que tu puisses empoigner.

« Quant au drapeau, à la lance et aux matières dont on les recouvre dans les amusements, tu prendras une longue baguette armée d’une pointe, et cette pointe sera accompagnée de crochets et de quatre… Ensuite tu prendras de l’étoupe, et tu la disposeras à cette surface ; tu arroseras la surface de naphte, et tu répandras dessus du soufre, puis tu y mettras le feu, et tu pousseras la lance en avant. Si tu frappes l’adversaire, tu le blesseras ou tu le brûleras ; si la pointe n’entre pas, tu atteindras du moins l’adversaire, tu le saisiras avec les crochets, tu l’attireras à toi et tu le feras prisonnier, s’il plaît à Dieu. »

« Autre recette de préparation du feu grégeois. — Tu prendras du naphte, la quantité que tu voudras, tu le distilleras, de manière qu’il n’y reste ni dépôt, ni bois, ni impureté, ni rien, en un mot, qui soit dans le cas de boucher le tube et son ouverture ; prends ensuite une marmite de première qualité, et creuse dans la terre un fourneau au-dessus duquel tu placeras la marmite ; tu enduiras la marmite d’argile, de manière qu’une étincelle ne puisse en atteindre le sommet et y mettre le feu ; dispose, sur le foyer, un bouclier qui intercepte la flamme. Tu verseras dans la marmite la quantité que tu voudras de naphte distillé ; tu couvriras la tête de la marmite avec une étoffe grossière. Prends ensuite du galbanum, qui n’est autre chose que de la poix liquide ; pour chaque cent cinquante-cinq rotls (livres) de naphte, tu emploieras huit livres et demie de galbanum, avec quinze livres d’huile de graines ; à défaut d’huile de graines, sers-toi de poix. Fais apporter un grand pot de fer dans lequel tu verseras peu à peu du galbanum et des graines, mets en dissolution le galbanum à l’aide des graines, de sorte qu’il ne reste plus que la partie grossière du galbanum ; s’il te reste un peu d’huile de graines, jette-la sur le galbanum en état de dissolution ; tu verseras le tout sur le naphte dans la marmite ; tu couvriras la marmite avec une étoffe grossière, tu allumeras un feu doux en faisant brûler des roseaux un à un, et d’après la quantité déterminée. Ne fais pas beaucoup bouillir le mélange, car tu le consumerais et le gâterais ; quand tu verras que la matière s’est amollie, éteins le feu et laisse refroidir ; décante ensuite la matière dans des vases, ou, si tu aimes mieux, dans des flacons, et fais-en usage dans le besoin. Quand tu voudras te servir de cette composition, tu prendras du soufre en poudre, que tu placeras sur la tête du vase, au-dessus du naphte ; tu le remueras, et tu atteindras ainsi ton ennemi, s’il plaît à Dieu[9]. »

Il serait inutile de citer d’autres formules. Les recettes pour la préparation des compositions incendiaires, chez les Grecs du Bas-Empire, se résument toujours, comme on le voit, dans un mélange de soufre et de diverses substances de nature grasse ou résineuse, dont les proportions varient de mille manières.

Quel était le mode d’emploi de ces compositions combustibles pour les usages de la guerre ? Le feu grégeois fut surtout employé chez les Grecs du Bas-Empire, dans la guerre de siéges et dans les combats maritimes. Pendant les siéges, on lançait le feu grégeois avec des balistes, des mangonneaux ou des arbalètes, contre les travaux de défense, les tours de bois, etc., que l’on voulait incendier.

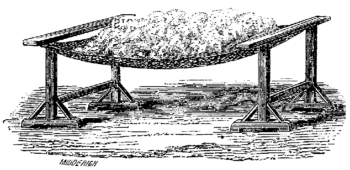

La figure 131 représente l’une des machines à fronde qui servaient, au xiiie siècle, à jeter le feu grégeois contre les portes des villes assiégées. L’inspection de cette figure fait comprendre comment le tonneau plein de matière combustible enflammée, était lancé avec force, et à de grandes distances, au moyen d’une corde enroulée sur un cabestan, et que l’on détendait subitement. À la partie inférieure de ce vaste édifice de bois, on aperçoit des hommes manœuvrant un bélier, qui bat, à coups redoublés, les murs de la forteresse.

Le feu grégeois fut employé également et de bien des manières, pendant les batailles navales. On préparait des brûlots remplis de matières enflammées, qui, poussés par un vent favorable, allaient consumer les vaisseaux ennemis. On disposait aussi sur la proue des navires, de grands tubes de cuivre ou d’airain, à l’aide desquels on lançait le feu grégeois dans l’intérieur des vaisseaux ennemis. En outre, les soldats embarqués à bord des navires, étaient armés de tubes à main, qui servaient au même usage. Quelquefois on renfermait le mélange dans des fioles de verre ou dans des pots de terre vernissée, que l’on jetait contre l’ennemi, après en avoir allumé la mèche. C’est ce que montrent clairement les textes originaux sur lesquels M. Lalanne a appelé l’attention dans son mémoire sur le feu grégeois. Voici quelques passages de ces textes curieux.

L’empereur Léon le Philosophe, qui écrivit vers l’an 900, son livre des Institutions militaires, donne en ces termes des détails précis sur l’emploi du feu grégeois dans les combats maritimes :

« Nous tenons, tant des anciens que des modernes, divers expédients pour détruire les vaisseaux ennemis ou nuire aux équipages. Tels sont ces feux préparés dans des tubes, d’où ils partent avec un bruit de tonnerre et une fumée enflammée qui va brûler les vaisseaux sur lesquels on les envoie…

« … Vous mettrez sur le devant de la proue un tube couvert d’airain pour lancer des feux sur les ennemis ; au-dessus vous ferez une petite plateforme de charpente entourée d’un parapet et de madriers. On y placera des soldats pour combattre de là et lancer des traits.

« On élève dans les grandes dromones[10] des châteaux de bois sur le milieu du pont. Les soldats qu’on y met jettent dans les vaisseaux ennemis de grosses pierres, ou des masses de fer pointues, par la chute desquelles ils brisent le navire ou écrasent ceux qui se trouvent dessous, ou bien ils jettent des feux pour les brûler.

« — Il faut préparer surtout des vases pleins de matières enflammées, qui, en se brisant par leur chute, doivent mettre le feu au vaisseau. On se servira aussi de petits tubes à main, que les soldats portent derrière les boucliers et que nous faisons fabriquer nous-mêmes : ils renferment un feu préparé qu’on lance au visage des ennemis… On jette aussi avec un mangonneau de la poix liquide et brûlante, ou quelque autre matière préparée.

« … Il y a plusieurs autres moyens qui ont été donnés par les anciens, sans compter ceux qu’on peut imaginer et qu’il serait trop long de rapporter ici. Il y en a même tels qu’il est à propos de ne pas divulguer, de peur que les ennemis, venant à les connaître, ne prennent des précautions pour s’en garantir, ou ne s’en servent eux-mêmes contre nous[11]. »

La figure 132 représente un navire couvert portant le feu grégeois. Quelques soldats intrépides s’enfermaient sous cette carapace de bois, et allaient porter contre les flancs du navire ennemi l’élément destructeur.

La figure 133 représente un autre navire, portant, au moyen de deux barres horizontales, des brûlots de feu grégeois que l’on lançait en faisant jouer ces barres de bois comme une fronde.

Un auteur grec ou latin, Marcus Grœchus, qui, selon MM. Reinaud et Favé, aurait écrit vers 1230, mais sur la personnalité duquel on n’a aucun renseignement, a consigné dans un ouvrage spécial, Livre des feux pour brûler les ennemis (Liber ignium ad comburendos hostes), les moyens dont se servaient les Grecs du Bas-Empire pour incendier les vaisseaux ennemis.

« Prenez, dit Marcus Grœchus, de la sandaraque pure une livre, du sel ammoniac dissous, même quantité ; faites de tout cela une pâte que vous chaufferez dans un vase de terre verni et luté soigneusement. Vous continuerez à chauffer jusqu’à ce que la matière ait acquis la consistance du beurre, ce qu’il est facile de voir en introduisant par l’ouverture du vase une baguette de bois à laquelle la matière s’attache. Après cela vous y ajouterez quatre livres de poix liquide. On évite, à cause du danger, de faire cette préparation dans l’intérieur d’une maison.

« Si l’on veut opérer sur mer, on prendra une outre, une peau de chèvre, dans laquelle on mettra deux livres de la composition que nous venons de décrire, dans le cas où l’ennemi est à proximité ; on en mettra davantage si l’ennemi est à une plus grande distance. On attache ensuite cette outre à une broche de fer, dont toute la partie inférieure est elle-même enduite d’une matière huileuse ; enfin on place sous cette outre une planche de bois proportionnée à l’épaisseur de la broche, et l’on y met le feu sur le rivage. L’huile s’allume, découle sur la planche, et l’appareil, marchant sur les eaux, met en combustion tout ce qu’il rencontre[12]. »

Ainsi ces brûlots n’avaient pas de mouvement propre, ils devaient être dirigés par des nageurs ou poussés par le vent ; la broche qui portait les ingrédients inflammables servait ensuite à fixer, par sa pointe, le feu contre les flancs du vaisseau. Comme le remarquent MM. Reinaud et Favé, cette disposition était fort habilement calculée pour le but qu’elle devait atteindre. Une substance enflammée, suspendue au-dessus de la surface de l’eau, protégée par son élévation contre l’atteinte des vagues, et qu’un vent léger suffisait à pousser vers les navires, était sans contredit un moyen d’incendie des plus redoutables, surtout quand on en faisait usage pour la première fois et avant que l’ennemi eût appris à se prémunir contre les attaques de ce genre. « Aujourd’hui, disent MM. Reinaud et Favé, on possède des moyens d’incendie qui agissent à de grandes distances, et l’on n’en connaît peut-être pas d’aussi efficaces à des distances rapprochées. »

L’emploi du feu grégeois avait pris un grand développement dans la guerre maritime, puisque, suivant une chronique anonyme citée par M. Lalanne, le nombre des navires armés de feu grégeois s’éleva jusqu’à deux mille, dans une expédition entreprise, sous Romain le Jeune, contre les Sarrasins de l’île de Crète. Pour bien comprendre d’ailleurs ses effets, il ne faut pas perdre de vue qu’à cette époque, les navires ne pouvaient s’attaquer que de près, et que les combattants en venaient tout de suite à l’abordage.

Le feu grégeois fut également employé, comme nous l’avons dit, dans les combats sur terre ou pour l’attaque des forteresses. Le manuscrit arabe de la bibliothèque de Leyde, cité par MM. Reinaud et Favé, et que nous avons eu déjà l’occasion d’invoquer, fournit les détails suivants sur la manière de faire usage des mélanges incendiaires, pour l’attaque des forteresses ou la destruction des ouvrages des assiégeants.

« Chapitre des stratagèmes et manière d’assurer les effets du feu. — Prends, avec la faveur de Dieu et son secours, une certaine quantité de soufre jaune pulvérisé, mets-le dans des jarres vertes en y joignant le même poids de naphte bleu ; tu boucheras la tête des jarres avec du vieux linge, et tu les enterreras dans du crottin frais ; change le crottin dès qu’il sera refroidi, et cela pendant quarante jours, jusqu’à la fin de l’opération. Prends de la marcassite jaune pilée, mets-la aussi dans les jarres vertes, et joins-y la même quantité d’urine d’enfant ; tu boucheras la tête des jarres avec du vieux linge, tu les enterreras dans du crottin frais, et tu changeras le fumier, quand il se sera refroidi, pendant quarante jours. Prends la marcassite en te couvrant la bouche, comme je t’ai dit de le faire au chapitre de la trempe du fer ; tu retireras ensuite le naphte qui est combiné avec le soufre et qui forme une substance noire tirant sur le vert ; pour la marcassite, elle est devenue noire et en partie consumée. Tu décanteras l’urine et le naphte à part l’un de l’autre et en les passant à un tamis de crin ; tu les mêleras ensuite par portions égales, et tu y joindras le même poids d’un vinaigre fait avec un vin acide et vieux. Mets à part cette composition pour le moment où tu en auras besoin, s’il plaît à Dieu.

« Lorsque tu voudras renverser un château, un mur ou toute autre construction, soit de pierre, soit d’une toute autre matière, ordonne aux artificiers de tirer des vases une portion de ce naphte ainsi traité par le soufre, la marcassite, l’urine et le vinaigre de vin ; ils lanceront ce mélange sur l’objet que tu veux détruire. Aie soin de choisir le moment où le vent est tourné contre l’ennemi ; par là les artificiers ne se trouveront pas en face du vent, exposés à se faire mourir eux-mêmes. Après cela, tu feras avancer d’autres hommes avec du feu et du naphte. En effet, le feu du naphte, lorsqu’il a ressenti les exhalaisons de ce liquide, s’enflamme, s’étend, grandit, et produit un grand bruit avec un sifflement terrible. Le spectacle qui s’offrira à tes yeux sera horrible : tu verras le château, s’il est bâti de quartiers de pierre, s’ébranler et se fendre ; les blocs se précipiteront les uns à la suite des autres avec le bruit du tonnerre et un sifflement épouvantable. Si le château est bâti de pierres et de mortier, tu le verras, au bout d’une heure, démoli et consumé ; s’il reste quelque débris qui ne soit pas brûlé, fais approcher les artificiers avec le liquide préparé et du naphte ; le naphte prendra feu, et ce qui est dans l’intérieur sera consumé. Il s’élèvera une fumée noire et épaisse, et l’ennemi périra à la fois par la puanteur et par l’incendie ; il ne se sauvera que ceux qui auront pris la fuite avant de sentir la mauvaise odeur, et avant que le feu les ait atteints. Personne, pendant trois jours, ne pourra pénétrer sur le théâtre de l’incendie, à cause de sa fumée, de son obscurité et de sa puanteur. Si tu veux mettre en fuite les défenseurs de ce château, ramasse beaucoup de bois à la porte, et attends qu’il souffle un vent violent contre l’édifice ; tu ordonneras aux ouvriers en naphte de lancer du liquide préparé sur le bois ; ensuite ils attaqueront le bois, avec du feu de naphte. Quand les défenseurs du château sentiront l’odeur de cette eau, ils périront, et il ne se sauvera que ceux qui auront pris la fuite.

On ne pourra pas se maintenir un seul instant dans le château à cause de la fumée, de l’obscurité, de l’odeur infecte et de la chaleur. Si la porte du château est de fer et que tu veuilles en forcer l’entrée, fais-y lancer de cette eau, puis tu l’attaqueras avec du feu de naphte ; la porte sera brisée, mise en pièces ; elle tombera par terre à l’heure même, s’il plaît à Dieu. »

La figure 135, empruntée à la Pyrotechnie de Hanselet Lorrain, montre des balles incendiaires que l’on jetait du bord d’un navire, ou du haut des murs d’une ville entourée d’un fossé plein d’eau. Ces balles incendiaires projetées dans l’eau tout allumées, s’y enfonçaient sans s’éteindre, remontaient à la surface, et continuant d’y brûler, allaient mettre le feu aux ouvrages en bois préparés pour le siège et l’escalade ou inquiéter les assiégeants.

CHAPITRE II

Après la prise de Constantinople par les croisés, en 1204, la connaissance du feu grégeois se répandit chez les Arabes. Faut-il penser, avec M, Lalanne, que les infidèles en durent la communication à quelque Grec fugitif, ou peut-être même à l’empereur détrôné Alexis III, qui, retiré, en 1210, à la cour du sultan d’Iconium, en obtint une armée contre les princes grecs de Nicée, et aurait pu de cette manière chercher à payer au sultan son hospitalité ? Il est, selon nous, plus probable que les Arabes empruntèrent aux Chinois l’art des compositions incendiaires. En effet, au viie siècle, certains rapports avaient commencé de s’établir entre les Arabes et les Chinois ; et ce dernier peuple avait envoyé, au premier siècle de l’hégire, une ambassade à la Mecque. Au viiie et au ixe siècle de notre ère, les Arabes et les Persans entretenaient avec les Chinois des relations suivies ; ces rapports furent repris au milieu du xiiie siècle, après la conquête de la Chine par les Mongols. Ce fut donc sans doute par cette dernière voie que les Sarrasins, qui avaient tant souffert des mélanges incendiaires, apprirent à leur tour à les manier à leur profit. Quoi qu’il en soit, dès les premières années du xiiie siècle, nous voyons les Arabes en possession du feu grégeois.

Les mélanges incendiaires subirent à cette époque, un perfectionnement fondamental. C’est de ce moment que date l’introduction du salpêtre dans les substances destinées à provoquer et à propager l’incendie.

Le salpêtre est dans plusieurs contrées de l’Asie, mais principalement en Chine et dans les Indes, un produit naturel. Il y prend naissance spontanément, aux dépens des éléments de l’air. Formé à la surface du sol, sur les lieux élevés, il est dissous par les eaux pluviales, qui l’entraînent le long des pentes, dans le fond des vallées : là il pénètre dans l’intérieur du sol ; plus tard, par l’effet de la capillarité, cette dissolution, remontant peu à peu à la surface, y produit des efflorescences salines. Il suffit de recueillir ces terres pour en retirer le salpêtre par un simple lessivage à l’eau. Cette opération, pratiquée de temps immémorial en Chine et dans les Indes, fournit le salpêtre dans un certain état de pureté. Ainsi, dès les temps les plus reculés, les Chinois eurent connaissance de ce sel ; ils observèrent, par conséquent, la propriété dont il jouit de fuser sur les charbons incandescents, c’est-à-dire de les faire brûler avec un très-vif éclat et d’activer la combustion avec une grande énergie. Il est donc tout simple que les Chinois aient eu de bonne heure l’idée d’ajouter le salpêtre à leurs mélanges combustibles.

Il est impossible, selon MM. Reinaud et Favé, de fixer avec exactitude l’époque à laquelle les Arabes empruntèrent aux Chinois la connaissance et l’emploi du salpêtre, et celle où les Chinois eux-mêmes avaient appris à s’en servir. Il est seulement établi qu’avant l’année 1225, date du manuscrit arabe de la bibliothèque de Leyde que nous avons cité plus haut, les compositions salpêtrées n’étaient pas encore en usage. Mais tous les manuscrits arabes postérieurs à cette date, et surtout l’ouvrage de Marcus Grœchus (1230), renferment la description d’un grand nombre de recettes dans lesquelles le salpêtre entre comme agent essentiel.

D’après les formules contenues dans ces traités, le feu grégeois employé était formé de la réunion de diverses substances grasses ou résineuses, auxquelles venaient s’ajouter le salpêtre et le soufre. D’autres recettes prescrivent un mélange de soufre, de charbon et de salpêtre dans toutes les proportions imaginables. On trouve même indiqué parmi ces dernières le mélange de 12,5 de charbon, 12,5 de soufre et 75 de salpêtre, qui forme notre poudre à canon.

Marcus Grœchus donne les formules suivantes pour préparer les feux qu’il appelle feux volants[13] :

« Huile de pétrole, une livre ; moelle de couma ferula, six livres ; soufre, une livre ; graisse de bélier, une livre ; huile de térébenthine, quantité indéterminée.

« Les feux volants, dit encore Marcus, peuvent être faits de deux manières :

« 1o On prend une partie de colophane, autant de soufre, et deux parties de salpêtre ; on dissout ce mélange pulvérisé dans l’huile de lin ou de lamium ; on place ensuite cette composition dans un roseau ou dans un bâton creux, et l’on y met le feu. Aussitôt il s’envole vers le but et incendie tout.

« 2o On prend une livre de soufre pur, deux livres de charbon de vigne ou de saule, six livres de salpêtre ; on broie ces substances avec beaucoup de soin dans un mortier de marbre. On met ensuite la quantité que l’on voudra de cette poudre dans un fourneau destiné à voler dans l’air ou à éclater. »

Les Grecs du Bas-Empire avaient surtout appliqué le feu grégeois à la guerre maritime ; les Sarrasins n’en firent guère usage que dans les combats sur terre ; mais ils le perfectionnèrent beaucoup pour cette application spéciale. Des instruments, des machines, des engins de toutes sortes constituaient chez les Arabes le riche arsenal du feu grégeois. Les mélanges incendiaires étaient devenus pour eux le principal moyen d’attaque ; on avait étendu leur emploi à toutes les armes, à tous les instruments de guerre. Les Sarrasins attachaient le feu grégeois à leurs lances, à leurs boucliers ; ils le lançaient avec des flèches et avec des machines. Le nombre de ces machines était d’ailleurs très-considérable et leur mécanisme très-varié. On employait tour à tour les arbalètes à tour, qui lançaient à l’ennemi le mélange enflammé ; — les machines à fronde, destinées à jeter divers projectiles remplis de feu grégeois, tels que des pots de terre, des marmites de fer et même des tonneaux ; — les lances à feu et les flèches à feu, dont les formes et les dispositions variaient beaucoup ; — les massues à asperger, espèces de torches armées à leur pointe de feu grégeois brûlant, dont on couvrait son ennemi en brisant sur lui la massue ; — tubes à main qui lançaient en avant un jet de matières enflammées à la manière des fusées. En un mot, selon MM. Reinaud et Favé, « chez les Arabes, le feu considéré comme moyen de blesser directement son ennemi, était devenu l’agent principal d’attaque, et l’on s’en servait peut-être de cent manières différentes[14]. »

La figure 136 représente, d’après le manuscrit déjà cité de la Bibliothèque impériale, un fantassin armé de la lance à feu.

Un autre moyen qu’ont employé les Arabes, pour jeter le désordre et la terreur dans les armées, consistait à lancer contre les bataillons ennemis, des cavaliers montés sur des chevaux enveloppés de flammes. Nous rapporterons ici un passage de l’ouvrage de MM. Reinaud et Favé qui explique les moyens employés chez les Orientaux pour ce genre d’attaque.

« L’invasion des Tartares donna lieu, disent MM. Reinaud et Favé, chez les musulmans de l’Égypte et de la Syrie, à l’emploi d’un autre moyen qui joua un rôle important, et dont les traités arabes d’art militaire parlent assez au long. On sait que, dès la plus haute antiquité, les Indiens firent usage de substances ou de compositions incendiaires pour faire peur aux éléphants, qui composaient jadis dans l’Inde une partie principale des armées. Ces animaux effrayés répandaient le désordre autour d’eux, et quelquefois il n’en fallait pas davantage pour décider du sort d’une grande bataille. Ce moyen était si bien connu, que lorsque, après les conquêtes d’Alexandre, les éléphants figurèrent dans les armées occidentales, on l’employa chez les Romains. Les musulmans d’Égypte et de Syrie, vivement pressés par les armées de Houlagou, eurent recours à des moyens analogues pour effrayer les chevaux de l’armée ennemie, et même pour brûler les cavaliers. Des artificiers armés de massues à asperger étaient chargés de répandre la terreur et le trouble par le bruit qu’occasionnait la combustion, et par la menace de répandre une matière brûlante sur le cheval et le cavalier ; quelquefois les guerriers portaient sous l’aisselle des flacons de verre remplis de matières incendiaires qu’on lançait sur l’ennemi. Le bout du verre était enduit de soufre. Au moment voulu, on mettait le feu au soufre ; le flacon, en tombant, se brisait, et le cheval avec son cavalier étaient enveloppés de flammes. En même temps on imagina des vêtements imperméables pour garantir les chevaux consacrés à ce service. »

On lit le passage suivant dans le manuscrit arabe de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg :

« Manière d’effrayer la cavalerie ennemie et de la faire fuir. — Ce procédé est de l’invention d’Alexandre. Tu revêtiras un bornous de poil, et tu y disposeras des clochettes avec du naphte. Voici comment. Tu prendras un cordon auquel tu attacheras des boutons faits d’étoupe ; ce bornous sera imbibé d’huile grasse depuis la tête jusqu’en bas. Au-dessus de la tête, tu placeras un bonnet de fer garni d’un khesmanat de feutre rouge, que tu arroseras de naphte. Tu prendras à la main une massue à asperger, remplie de colophane en poudre, de sésame, de carthame, de touz et de diverses espèces de graines à huile. Au feutre rouge arrosé de naphte et placé sur la tête, on ajoutera des fusées… Le cheval sera revêtu d’une manière analogue : une couverture de poil lui enveloppera la croupe, le poitrail, le cou et le reste du corps jusqu’au jarret. Il sera aussi chargé de fusées… Tu prendras une lance garnie des deux côtés de feutre rouge et de plusieurs fusées. L’étrier sera garni de quelque chose propre à produire un cliquetis, ou de grosses sonnettes. Le cavalier, en s’avançant, mettra le tout en mouvement. Tu marcheras, accompagné de deux hommes à pied, vêtus de noir, et portant des masses à asperger, telles qu’elles ont été décrites. Partout où tu te présenteras, l’ennemi prendra la fuite. Dix cavaliers ainsi équipés feraient fuir une troupe nombreuse. »

MM. Reynaud et Favé donnent, d’après le même manuscrit, d’autres détails sur ce procédé de guerre.

« Manière de couvrir le cheval et le cavalier. — On prend du feutre et l’on y applique une préparation protectrice ; puis ce feutre sert de doublure (ou de revêtement extérieur) à la chemise (ou cotte) et aux couvertures (ou caparaçons). Cette préparation se compose de vinaigre de vin, d’argile rouge, de talc dissous, de colle de poisson et de sandaraque. On a soin de bien mouiller la chemise, qui est de gros drap, avant d’y fixer les sonnettes ; on mouille aussi la doublure qui est appliquée sur le drap : cette doublure n’est pas autre chose que le feutre qui a reçu la préparation protectrice. Ce procédé est très-propre à effrayer l’ennemi, surtout lorsqu’il est employé pendant la nuit, car il donne une apparence formidable au groupe qui est ainsi revêtu ; en effet, l’ennemi ne se doute pas de ce qui est caché sous ce déguisement qui offre, pour ainsi dire, un objet d’une seule pièce. C’est une ressource précieuse pour quiconque veut recourir à ce stratagème. Mais, d’abord, il est indispensable de familiariser son cheval avec un équipement si étrange ; autrement, le cheval s’effaroucherait et renverserait son cavalier. Voici le moyen qu’on emploie : On bouche les oreilles du cheval avec du coton, on tient prêtes les fusées… avec les sonnettes, les massues et les lances : on fait détoner un petit madfaa sur le cheval, on fait fuser les fusées… ; ensuite on débouche les oreilles du cheval, l’une après l’autre. Cet essai se fait dans un lieu isolé, pour qu’on ne soit vu de personne. Même quand l’essai est terminé, on ne revêtira les chevaux du caparaçon que dans un lieu à part, et loin de tout regard. Étant ainsi habitués, si l’on veut s’avancer au combat, les chevaux savent où on les mène, et s’animent à l’attaque. S’ils sont poussés contre un corps d’armée, quel qu’il soit, ils le rompent. Mais il faut que, devant chaque cavalier, un homme marche à pied muni d’une massue à asperger. Ce fut le moyen le plus efficace qu’on employa pour repousser Houlagou. Les rois doivent entretenir dans leurs arsenaux ce qui est nécessaire pour en assurer l’effet, surtout contre les ennemis de la religion ; si quelques-uns ont négligé ce moyen, c’est qu’ils n’en ont pas connu la puissance. Quand le cavalier s’avance vers l’ennemi, les troupes doivent marcher derrière lui : c’est une raison pour qu’il évite de revenir sur ses pas ; autrement le désordre se mettrait dans les rangs, et il s’ensuivrait une défaite. Qu’il marche sans crainte ; personne n’osera s’opposer à lui, ni avec l’épée, ni avec la lance. »

« Il est dit, à la fin du passage, ajoutent MM. Reinaud et Favé, que lorsque l’artificier s’avance vers l’ennemi, toute l’armée doit se mettre en mouvement après lui. C’était pour profiter du désordre qui ne tardait pas à se mettre dans les troupes ennemies. Une autre chose que l’auteur arabe ne dit pas, et à laquelle il fallait veiller, c’est que les matières incendiaires qui devaient jeter la terreur chez l’ennemi devaient être assez bien ménagées pour qu’on eût le temps de produire l’effet voulu avant qu’elles fussent consumées. Pour cela on mesurait la distance que l’artificier avait à franchir ; et si l’on avait des raisons de croire que l’ennemi épargnerait une partie du chemin, on tenait compte de la différence. En pareil cas, la tactique de l’ennemi consistait à déjouer ces calculs. En conséquence, il fallait que le général qui machinait cette espèce de surprise mît le plus grand mystère dans l’opération. C’est ce que fait entendre l’écrivain arabe, quand il dit que, même après que les chevaux étaient suffisamment dressés, on ne devait les revêtir du caparaçon chargé d’artifices que dans un lieu dérobé à tous les regards.

« Voici un exemple sensible de ce qui se pratiquait à cet égard. On était alors dans l’année 699 de l’hégire (1300 de J.-C.). L’armée du sultan d’Égypte en vint aux mains, aux environs d’Émèse en Syrie, avec l’armée de Gazan, khan des Mongols de Perse. Suivant l’historien arabe Makrizi, au moment où l’action allait commencer, Gazan ordonna à ses troupes de rester immobiles, et de ne bouger que lorsqu’il en donnerait le signal. Tout à coup cinq cents mamelouks égyptiens, choisis parmi les artificiers, sortent des rangs de l’armée, leur naphte allumé, et s’élancent de toute la vitesse de leurs chevaux ; mais, au bout d’un certain temps, comme les Mongols étaient restés à leur place, le naphte s’éteint, et les artificiers voient leurs espérances déçues. C’est alors que Gazan commande la charge[15]. »

La figure 137 représente un char incendiaire, d’après le même manuscrit.

La figure 138 représente, d’après le manuscrit cité plus haut, un cavalier armé de la lance à feu. L’homme et le cheval sont bardés de fer pour éviter les brûlures par les étincelles (Eques semper sit armatus totus et equus suus totus bardatus, ne a favillis ignis recipiat passionem, dit le manuscrit).

Ce ne fut point contre leurs voisins que les Arabes firent surtout usage du feu grégeois. L’art des feux de guerre avait depuis trop longtemps pris racine dans l’Asie, pour que les Orientaux n’eussent point appris de bonne heure à se préserver de leur atteinte. Le feu grégeois fut principalement dirigé contre les chrétiens, dont les croisades amenaient les incessantes irruptions sur le sol des infidèles. On connaît, par les récits des historiens de ces guerres, l’épouvante que ces moyens de combat semaient dans les rangs des croisés. Il est d’ailleurs facile de comprendre la surprise et la terreur que devaient éprouver les Occidentaux, habitués aux luttes loyales de leur pays, où le fer n’avait que le fer à combattre, lorsque tout à coup ils se trouvaient en face d’une attaque si étrange et si imprévue. Quel que soit le courage du soldat, il n’aime pas à braver les périls dont il ne connaît point la nature ; les dangers qui s’environnent d’un caractère surnaturel ou mystérieux glacent les plus intrépides cœurs. Or, l’emploi de ces feux à la guerre, avait quelque chose de magique en apparence, qui devait très-vivement agir sur l’imagination des Européens. Qu’on se représente un chevalier chrétien enfermé dans son étroite armure, et qui tout à coup voit arriver sur lui, au galop de son cheval, un musulman armé du feu grégeois. Avec la lance à feu, le Sarrasin dirige la flamme ardente contre le visage de son ennemi ; avec la massue à asperger, il couvre sa cuirasse du mélange enflammé, et le guerrier, tremblant, éperdu à cette apparition magique, se croit, avec horreur, à demi consumé sous son armure brûlante.

Dans son Histoire des progrès de l’artillerie, M. le général Favé rappelle quelques-uns des faits historiques dans lesquels des matières incendiaires ont été employées comme armes offensives, par les Arabes, contre les Orientaux, tant en Asie qu’en Europe.

Bongars, dans une relation qu’il a donnée du siége de Jérusalem pendant la première croisade[16], s’exprime ainsi :

« Lorsque les chrétiens s’avançaient sous les murs de la ville sainte, ils furent accueillis par une grêle de pierres et de flèches. En outre les défenseurs jetaient du bois et des matières combustibles par-dessus du feu ; des maillets de bois étaient enveloppés de poix, de cire, de soufre et d’étoupe, puis, la composition étant allumée, ils étaient projetés sur les machines ; ces maillets étaient garnis de pointes de fer afin de s’attacher de quelque côté qu’ils frappassent, et de communiquer le feu. Le bois et les matières incendiaires formaient des bûchers enflammés qui arrêtaient ceux que ni les glaives ni les hautes murailles n’auraient retardés[17]. »

Un autre historien de la même croisade dit, au sujet du siège de Nicée :

« Les Sarrasins dirigeaient contre nos machines de la poix, de l’huile, de la graisse et toutes sortes de substances propres à fournir matière à l’incendie. »

Albert d’Aix raconte qu’au siége d’Assur, en 1099, pendant la deuxième croisade :

« Les Sarrasins embrasèrent une tour des chrétiens en lançant des pieux ferrés et pointus, entourés d’huile, d’étoupe, de poix, aliments d’un feu entièrement inextinguible par l’eau. Ils mirent encore le feu à une seconde tour en jetant de pareils pieux incendiaires ; aussitôt, de toute l’armée et des tentes, accoururent les hommes et les femmes, apportant chacun de l’eau dans leurs vases pour éteindre la machine. Mais cette grande quantité d’eau jetée dessus ne servit à rien, car cette espèce de feu était inextinguible par l’eau[18]. »

Pendant la troisième croisade, c’est-à-dire en 1191, les chrétiens assiégèrent Saint-Jean-d’Acre. Les Arabes firent de grands efforts pour défendre la place ; un écrivain arabe, Boha-Eddin, a écrit :

« Un jeune homme de Damas, fondeur de son métier, promit de brûler les tours des chrétiens si on lui fournissait le moyen d’entrer dans la place. La proposition fut acceptée, il entra dans Acre, et on lui fournit les matières nécessaires, il fit bouillir ensemble du naphte et d’autres drogues dans des marmites d’airain ; quand ces matières furent bien embrasées, qu’en un mot elles présentaient l’apparence d’un globe de feu, il les jeta sur une des tours, qui prit aussitôt feu. La deuxième tour s’enflamma aussi, puis la troisième. »

Un autre écrivain arabe, Ibn-Alatir, donne quelques détails de plus sur le même fait :

« L’homme de Damas, pour tromper les chrétiens, lança d’abord sur une des tours des pots de naphte et d’autres matières non allumées qui ne produisirent aucun effet. Aussitôt les chrétiens, pleins de confiance, montèrent d’un air de triomphe au haut de la tour et accablèrent les musulmans de railleries. Cependant l’homme de Damas attendait que la matière contenue dans les pots fût bien répandue. Le moment arrivé, il lança un nouveau pot tout enflammé. À l’instant le feu se communiqua partout, et la tour fut consumée.

« L’incendie fut si prompt que les chrétiens n’eurent pas même le temps de descendre ; hommes, armes, tout fut brûlé. Les deux autres tours furent consumées de la même manière[19]. »

On lit encore dans la suite de la relation de Boha-Eddin :

« Le danger devenant imminent, on prit deux traits du genre de ceux qui sont lancés par une grande arbalète ; on mit le feu à leurs pointes, de telle sorte qu’elles reluisaient comme des torches, le double javelot lancé contre une machine s’y fixa heureusement. L’ennemi s’efforça vainement d’éteindre le feu, car un vent violent vint à souffler. »

Olivier l’Écolâtre mentionne l’emploi du feu grégeois par les Sarrasins, au siége de Damiette, en 1208, et rapporte une circonstance dans laquelle les chrétiens parvinrent à s’en rendre maîtres avec du vinaigre, du sable et des matières propres à l’éteindre.

Joinville, dans sa précieuse Chronique, nous a laissé de curieux témoignages de l’impression produite par les feux des Sarrasins sur l’armée de saint Louis, qui vint porter la guerre aux bords du Nil en 1248. On nous permettra de reproduire une partie du récit de ce chroniqueur naïf, historien et acteur de ces guerres lointaines.

« Ung soir advint, dit Joinville, que les Turcs amenerent ung engin qu’ilz appeloient la perriere, ung terrible engin à malfaire ; et le misdrent vis à vis des chaz chateilz[20] que messire Gaultier de Curel et moy guettions de nuyt, par lequel engin ilz nous gettoient le feu grégeois à planté, qui estoit la plus orrible chose que oncques jamés je veisse. Quand le bon chevalier messire Gaultier mon compagnon vit ce feu, il s’escrie et nous dist : Seigneur, nous sommes perduz à jamais sans nul remede. Car s’ilz bruslent nos chaz chateilz, nous sommes ars et bruslez ; et si nous laissons nos gardes, nous sommes ashontez. Pourquoy je conclu que nul n’est qui de ce peril nous peust deffendre, si ce n’est Dieu notre benoist créateur. Si vous conseille à tous, que toutes et quantes foiz qu’ilz nous getteront le feu grégeois, que chacun de nous se gette sur les coudes, et à genoulz, et criions mercy à nostre Seigneur, en qui est toute puissance. Et tantoust que les Turcs getterent le premier coup du feu, nous nous mismes à coudez et à genoulz, ainsi que le preudoms nous avoit enseigné. Et cheut le feu de cette premiere foiz entre nos deux chaz chateilz, en une place qui estoit devant, laquelle avoient faite nos gens pour estoupper le fleuve. Et incontinent fut estaint le feu par ung homme que nous avions propre à ce faire. La manière du feu grégeois estoit telle, qu’il venoit bien devant aussi gros que ung tonneau, et de longueur la queüe en duroit bien comme d’une demye canne de quatre pans. Il faisoit tel bruit à venir, qu’il sembloit que ce fust foudre qui cheust du ciel, et me sembloit d’un grand dragon vollant par l’air, et gettoit si grant clarté, qu’il faisoit aussi cler dedans notre ost comme le jour, tant y avoit grant flamme de feu. Trois foys cette nuytée nous getterent le dit feu grégeois avec ladite perriere et quatre fois avec l’arbaleste à tour. Et toutes les foys que nostre bon Roy saint Loys oyoit qu’ilz nous gettoient ce feu, il se gettoit à terre, et tendoit ses mains la face levée au ciel et crioit à haute voix à nostre Seigneur et disoit en pleurant à grans larmes : Beau sire Dieu Jésus-Christ, garde moy et toute ma gent ; et croy moy que ses bonnes prières et oraisons nous eurent bon mestier. Et davantage, à chacune foiz que le feu nous estoit cheux devant, il nous envoyoit ung de ses chambellans, pour savoir en quel point nous estions, et si le feu nous avoit grevez. L’une des foiz que les Turcs getterent le feu, il cheut de cousté le chaz chateil que les gens de monseigneur de Corcenay gardoient, et ferit en la rive du fleuve qui estoit là devant, et s’en venoit droit à eulz, tout ardant. Et tantoust veez cy venir courant vers moy ung chevalier de celle compagnie qui s’en venoit criant : Aidez nous, sire, ou nous sommes tous ars. Car veez cy comme un grant haie de feu grégeois, que les Sarrazins nous ont traict, qui vient droit à nostre chastel. Tantôt courismes là, dont besoing leur fut. Car ainsi que disoit le chevalier, ainsi estoit il et estaignismes le feu à grant ahan et malaise. Car de l’autre part les Sarrazins nous tiroient à travers le fleuve trect et pilotz dont nous estions tous plains[21]. »

La figure 139 représente l’effet des projectiles incendiaires lancés par les Sarrasins contre les travaux faits par l’armée de saint Louis pour le passage du Nil.

Le feu grégeois dont il est question dans le passage qu’on vient de lire, était lancé par une machine que Joinville appelle la perrière, et qui ressemble aux arbalètes à tour et aux flèches à mangonneau. Joinville parle plus loin du feu grégeois lancé directement à la main par des soldats ou des vilains.

« Devant nous avoit deux heraulz du Roy, dont l’un avoit nom Guillaume de Bron, et l’autre Jehan de Gaymaches, auxquels les Turcs qui estoient entre le ru et le fleuve, comme j’ay dit, amenerent tout plain de villains à pié, gens du païs, qui leur gettoient bonnes mottes de terre et de grosses pierres à tour de braz. Et au darnier ils amenerent ung autre villain Turc, qui leur gecta trois foiz le feu grégeois, et à l’une des foiz il print à la robe de Guillaume de Bron et l’estaignit tantost, dont besoing lui fut, car s’il se fust allumé, il fust tout bruslé.

«… Vous diray tout premier de la bataille du conte d’Anjou, qui fust le premier assailly, parce qu’il leur estoit le plus prouche du cousté de devers Babilone. Et vindrent à lui en façon de jeu d’eschetz. Car leurs gens à pié venoient courant sus à leurs gens, et les brusloient du feu gregeois, qu’ilz gectoient avecques instruments qu’ilz avoient propices… tellement qu’ilz deconfirent la bataille du conte d’Anjou lequel estoit à pié entre ses chevaliers à moult grant malaise. Et quand la nouvelle en vint au Roy et qu’on lui eut dit le meschief où estoit son frère, le bon Roy n’eut en lui aucune temperance de soy arrester, ne d’attendre nully ; mais soudain ferit des esperons, et se boute parmi la bataille l’espée au poing, jusques au meilleu où estoit son frere, et tres asprement frappoit sur ces Turcs, et au lieu où il veoit le plus de presse. Et là endura il maints coups, et lui emplirent les Sarrazins la cullière de son cheval de feu gregeois… De l’autre bataille estoit maître et capitaine le preudoms et hardy messire Guy Malvoisin, lequel fut fort blécié en son corps. Et voiant les Sarrazins la grant conduite et hardiesse qu’il avoit et donnoit en sa bataille, ilz lui tiroient le feu gregeois sans fin, tellement que une foiz fut, que à grant peine le lui peurent estaindre ses gens ; mais nonobstant ce, tint il fort et ferme, sans estre vaincu des Sarrazins[22]. »

Comme tous les chrétiens, dont il partagea les périls, Joinville avait conçu une grande épouvante des effets du feu grégeois, et cette impression est clairement reconnaissable dans l’exagération de ses récits. Il faut bien le reconnaître, en effet, le feu grégeois qui avait exercé de grands ravages dans l’origine, et quand on l’employait à incendier des navires ou à détruire les travaux de défense des cités, était peu redoutable dans les combats corps à corps. Ce n’était, à vrai dire, qu’une sorte d’épouvantail. Éminemment propre à incendier des barques, de petits bâtiments, des tours de bois, des palissades, objets très-combustibles, il était moins redoutable pour les hommes que le fer des lances ou l’acier des épées. Dans toutes les chroniques qui parlent du feu grégeois pendant les croisades, il n’est pas dit une seule fois, selon M. Lalanne, qu’on doive lui attribuer la mort d’un homme. Comme on le voit dans les récits de Joinville, Guillaume de Bron en reçoit un pot sur son bouclier, saint Louis en a la cullière de son cheval toute remplie, Guy Malvoisin en est tout couvert, sans qu’il en résulte pour eux aucun accident sérieux. On voit, d’après cela, dans quelles erreurs sont tombés les historiens qui, d’après les récits de Joinville, ont si démesurément grossi les effets du feu grégeois ; et combien il y avait loin de ces projectiles qui, « lancés à la face de l’ennemi et leur brûlant la barbe, leur faisaient prendre la fuite[23], » à ce feu qui, selon Lebeau, « dévorait des bataillons entiers. »

M. Lalanne fait remarquer, avec raison, que si le feu grégeois eût été aussi puissant dans ses effets que l’ont dit les écrivains modernes, il aurait indubitablement opéré une révolution dans l’art de la guerre. Or il n’en est rien, et tous les ouvrages originaux de cette époque montrent que le feu grégeois était loin d’avoir fait abandonner les projectiles, même les plus grossiers, en usage de toute antiquité. Ainsi l’empereur Léon ordonne de lancer sur les navires ennemis, de la poix enflammée, des serpents, des scorpions et autres bêtes venimeuses, « et des pots pleins de chaux vive, qui, en se brisant, répandent une épaisse fumée, dont la vapeur suffoque et enveloppe d’obscurité les ennemis. »

C’est ici le lieu de relever une autre erreur, accréditée par tous les historiens : au dire de tous nos auteurs, l’eau était impuissante à éteindre l’incendie allumé par le feu grégeois ; le vinaigre, le sable ou l’urine pouvaient seuls arrêter ses ravages. Ce préjugé existait, en effet, chez les chrétiens, mais il n’était que le résultat de la terreur qu’inspiraient les mélanges incendiaires. Les écrivains de cette époque ne font nulle mention de ce fait, et l’examen le moins attentif des textes originaux aurait suffi pour le réduire à sa juste valeur. Il y avait dans l’armée des croisés, des estaigneurs, pour éteindre l’incendie allumé par les feux des Arabes ; c’est ce qu’indique Joinville dans ce passage : « Fust estaint le feu par ung homme que nous avions propre à ce faire. » Joinville dit, en parlant de Guy Malvoisin : « Une foiz fut que à grant peine le lui peurent estaindre ses gens. » Il ajoute ailleurs que le feu grégeois ne leur fit aucun mal, parce qu’il tomba dans le fleuve. Mais un autre texte tranche la question d’une manière bien plus concluante encore. Cinname, parlant d’une chasse donnée par des Grecs à un navire vénitien, s’exprime en ces termes :

« Les Grecs le poursuivirent jusqu’à Abydos et s’efforcerent de le brusler en lançant le feu mède ; mais les Vénitiens, accoutumés à leur usage, naviguerent en toute sécurité, ayant recouvert et entouré leur navire d’étoffes de laine imbibées de vinaigre. Aussi les Grecs s’en retournèrent ilz sans avoir pu rien faire ni atteindre leur but ; car le feu lancé de loin, ou ne parvenoit pas jusqu’au bastiment, ou, atteignant les estoffes, estoit repoussé, et s’estaignoit en tombant dans l’eau[24]. »

Ces textes, empruntés au mémoire de M. Lalanne, prouvent que le feu grégeois n’était nullement, comme on l’a toujours prétendu, à l’abri des atteintes de l’eau. On a vu, d’ailleurs, à propos des brûlots employés chez les Byzantins, que le feu grégeois destiné à incendier les navires, n’était préservé de l’action de l’eau que par l’artifice de l’appareil qui le tenait suspendu à la surface de la mer et hors de l’atteinte des vagues.

Il ne faudrait pas cependant conclure de cette observation que, dans certaines limites, le feu grégeois ne pût résister à l’action de l’eau. La présence du salpêtre, qui fournissait au mélange incendiaire assez d’oxygène pour que sa combustion pût se passer de l’oxygène atmosphérique, lui permettait de brûler pendant quelque temps hors du contact de l’air. Plusieurs de nos pièces d’artifice de guerre peuvent de la même manière, brûler quelque temps sous l’eau, et tous nos canonniers savent qu’ils ne peuvent empêcher leur lance à feu de brûler qu’en la coupant. Si, pour l’éteindre, ils mettaient le pied sur la partie qui flambe, ils brûleraient leur soulier sans y parvenir. Mais il y a loin de cet effet momentané à tout ce qu’ont écrit les historiens sur ce feu « que l’eau nourrissait au lieu de l’éteindre. »

Puisque nous en sommes aux rectifications historiques, le moment sera bien choisi de prouver le peu de fondement de l’opinion commune qui attribue à Roger Bacon l’honneur de l’invention de la poudre.

C’est un écrivain anglais qui a le premier propagé l’opinion, si répandue et si inexacte, d’après laquelle Roger Bacon est regardé comme l’inventeur de la poudre. Plot, dans son ouvrage, The natural history of Oxford, attribue à son compatriote l’honneur de cette découverte d’après ce fait, que personne n’aurait parlé de la poudre avant Roger Bacon, Or, tout ce que dit en plusieurs endroits de son livre, au sujet des effets explosifs de la poudre, l’auteur de l’Opus majus, est évidemment extrait de l’ouvrage de Marcus Grœchus. C’est ce que nous allons mettre en évidence.

Nous avons dit que le livre latin de Marcus Grœchus, Liber ignium ad comburendos hostes, qui fut publié vers 1230, renferme les notions les plus précises et les plus anciennes relatives à la préparation des mélanges incendiaires à base de salpêtre, et par conséquent analogues, par leurs effets explosifs, à ceux de notre poudre à canon actuelle. Nous croyons nécessaire de rapporter ici ce que Marcus Grœchus dit à ce sujet. Le texte latin de ce petit traité a été publié pour la première fois, en 1842, dans l’appendice du tome Ier de l’Histoire de la chimie de M. Hœfer.

Voici d’abord le passage du Liber ignium relatif à l’extraction et à la préparation du salpêtre qui forme l’ingrédient essentiel de ces mélanges.

« Le salpêtre est un minerai terreux, il se trouve dans les vieux murs et dans les pierres. On dissout cette pierre dans l’eau bouillante, ensuite on l’épure en la faisant passer sur un filtre ; en laissant déposer la liqueur pendant un jour et une nuit, tu trouveras au fond du vase le sel cristallisé en lamelles pointues[25]. »

Voici maintenant relaté l’emploi du salpêtre, pour composer une véritable poudre à base de salpêtre, et pour enfermer ce mélange dans un tube de carton, de manière à composer une fusée ou un pétard.

« Il y a deux compositions de feu volant dans l’air. Pour la première : Prenez une partie de colophane, une partie de soufre vif, deux parties de salpêtre ; broyez-les bien ensemble dans l’huile de lin ou de laurier, de telle sorte que les trois substances soient bien confondues ensemble et avec l’huile ; ensuite placez le mélange dans un tube ou dans un bâton creusé et allumez-le, il volera aussitôt vers le lieu que vous voudrez, et détruira tout par incendie.

« La seconde préparation de feu volant se fait ainsi : Prenez une livre de soufre vif, deux livres de charbons de tilleul ou de saule, six livres de salpêtre, et broyez les trois substances le plus fin possible dans un mortier de marbre ; ensuite vous mettrez cette poussière, suivant qu’il vous conviendra, dans une enveloppe à voler ou à faire tonnerre.

« L’enveloppe à voler doit être longue et mince ; on la remplit de la poudre ci-dessus décrite, très-tassée. L’enveloppe à faire tonnerre doit être courte, grosse et renforcée de toutes parts d’un fil de fer très-fort et bien attaché ; on ne la remplit qu’à moitié de la poudre susdite.

« Il faut à chaque enveloppe pratiquer une petite ouverture, pour recevoir l’amorce qui y mettra le feu. L’enveloppe de cette amorce, amincie à ses extrémités et large au milieu, est remplie de la poudre susdite.

« Le feu volant n’a pas besoin d’une enveloppe très-solide ; mais, pour faire tonnerre, il est utile de mettre plusieurs enveloppes l’une sur l’autre.

« On peut faire double tonnerre où double artifice volant : il suffit d’en préparer deux l’un dans l’autre[26]. »

Roger Bacon eut certainement connaissance du petit traité de Marcus Grœchus. On retrouve, en effet, dans les ouvrages de Roger Bacon les idées exprimées dans les passages que nous venons de citer de Marcus Grœchus. Le passage, bien souvent rapporté, dans lequel Roger Bacon parle de la poudre à canon, se trouve dans son ouvrage De secretis operibus artis et naturœ. Seulement, tandis que Marcus Grœchus parle très-clairement, et ne déguise rien dans les recettes qu’il rapporte, Roger Bacon, on ne sait pourquoi, cache sous un anagramme, le nom du charbon pulvérisé, qui entre dans la composition du mélange incendiaire. Il s’exprime ainsi :

« Prenez du salpêtre here vopo vir can utri et du soufre ; et de cette manière vous produirez le tonnerre, si vous savez vous y prendre. Voyez pourtant si je parle énigmatiquement ou selon la vérité[27]. »

Dans une autre partie du même ouvrage, De secretis operibus artis et naturæ, Roger Bacon revient sur la même idée, et la développe davantage.

« Il y a encore d’autres phénomènes étonnants de la nature. On peut produire dans l’air des bruits pareils aux tonnerres et aux éclairs, plus horribles que ceux qui se font dans la nature. Car une petite quantité de matière préparée, de la grosseur du pouce, fait un bruit horrible et un éclair violent. Cela se produit de beaucoup de manières par lesquelles une ville ou une armée peuvent être détruites, à l’imitation de l’artifice employé par Gédéon, lorsqu’au moyen d’un feu jaillissant avec un bruit inexprimable, il détruisit avec deux cents hommes une armée innombrable de Madianites. Ce sont des choses admirables pour qui saurait bien se servir des matières et des quantités voulues[28]. »

Dans un autre ouvrage, Opus majus, Roger Bacon, après avoir répété presque textuellement le passage qui précède, ajoute :

« Il est des substances dont la détonation frappe l’oreille à tel point, surtout pendant la nuit, quand tout a été convenablement disposé pour cela et quand la détonation est subite, inattendue, que, ni les armées, ni les villes ne peuvent en soutenir les effets. Aucun éclat du tonnerre ne peut être comparé au bruit de ces détonations. Les longs éclairs qui sillonnent la nue sont incomparablement moindres, et, à leur vue, nous n’éprouvons pas la moindre terreur. On croit que Gédéon produisit des effets à peu près semblables dans le camp des Madianites, en employant cette même substance. D’ailleurs, on répète l’expérience en petit dans tous les pays du monde où l’on emploie, dans les jeux, des pétards et des fusées, et l’on sait que, renfermée dans un instrument qui n’est pas plus gros que le pouce d’un homme, cette substance, qu’on appelle salpêtre, détone avec un bruit horrible, imitant les éclairs et le bruit du tonnerre[29]. »

Si du temps de Roger Bacon, le pétard était un jeu d’enfant, dans beaucoup de pays, c’est que la composition de la poudre à base de salpêtre avait été vulgarisée par l’ouvrage de Marcus Grœchus, et qu’elle était devenue un objet d’amusement, à peu près comme le devinrent les bonbons à la cosaque, préparés avec le fulminate de mercure, à l’époque de la découverte de ce composé détonant et de son emploi dans les capsules de fusil.

Albert le Grand, contemporain et ami de Roger Bacon, a reproduit presque littéralement les passages que nous avons cités de l’ouvrage de Marcus Grœchus. Dans son livre sur les Merveilles du monde (de Mirabilibus mundi) Albert le Grand transcrit, sans y rien changer, sept paragraphes du Liber ignium ad comburendos hostes de Marcus Grœchus, et notamment les recettes de la composition de la fusée, ou feu volant. Il suffit, pour s’en convaincre, de rapprocher du texte de Marcus Grœchus que nous avons rapporté plus haut, le passage du livre d’Albert le Grand.

« Prends, dit Albert, une livre de soufre, deux livres de charbon de saule, six livres de salpêtre et pulvérise ces trois substances très-intimement dans un mortier de marbre. Ensuite, tu l’introduiras quand tu le voudras dans une enveloppe de papier, pour en faire un feu volant, ou le tonnerre, à volonté. L’enveloppe pour le feu volant doit être longue, mince et pleine de cette poudre pour faire l’explosion seule (le tonnerre) l’enveloppe doit être courte, grosse et à demi pleine[30]. »

Il restera démontré, après ces explications et ces textes authentiques, que le nom de Roger Bacon ou celui d’Albert le Grand, son contemporain, ont été, bien à tort, mêlés à l’histoire de l’invention de la poudre à canon. Ils n’ont fait, l’un et l’autre, qu’emprunter à Marcus Grœchus leur contemporain[31] les formules et les recettes des mélanges incendiaires, qui étaient employés à la guerre pendant le moyen âge.

CHAPITRE III

Nous arrivons à l’époque où les compositions incendiaires des Arabes vont subir la transformation qui doit produire la poudre à canon des temps modernes.

Ce n’est qu’au xive siècle que fut observée d’une manière positive, la force de projection des poudres salpêtrées. Les Arabes avaient appris des Chinois à mélanger le salpêtre avec le charbon et le soufre. Cependant cette espèce de poudre ne pouvait produire encore tous les effets de l’explosion ; elle fusait, mais ne détonait pas. Aussi ne l’employait-on que pour rendre plus vive la combustion des mélanges incendiaires, ou tout au plus pour servir d’amorce. Le salpêtre préparé par les Arabes, était, en effet, assez impur ; il renfermait plusieurs sels étrangers, et particulièrement du sel marin. Or, la présence de ces sels non combustibles avait pour résultat de retarder l’inflammation du mélange ; dès lors il ne pouvait que fuser, c’est-à-dire que sa combustion, au lieu de se faire brusquement et sur toute la masse à la fois, ne se propageait que lentement et de place en place. L’expansion des gaz provenant de cette combustion, n’avait pas assez de puissance pour chasser un projectile. Cependant, au xive siècle, le progrès des arts chimiques, chez les Arabes, permit de mieux purifier le salpêtre, et de le débarrasser des matières étrangères non combustibles ; ce sel put dès ce moment provoquer tous les phénomènes de l’explosion, et l’on put l’appliquer à lancer au loin des projectiles.

Une grande incertitude a longtemps régné sur l’époque où l’on vit se réaliser la découverte des propriétés explosives de la poudre, et sur la contrée qui, la première, fut le théâtre de cette observation capitale qui devait peser d’un si grand poids dans les destinées du monde. D’après des documents mis en lumière par MM. Reinaud et Favé, c’est aux Arabes qu’appartiendrait cette découverte. Ces savants auteurs ont trouvé dans un manuscrit arabe de la bibliothèque de Pétersbourg, qui remonte au xive siècle, la description de certaines armes à feu, extrêmement imparfaites, et qui, en raison de cette imperfection même, semblent marquer les débuts de la découverte et de l’application de la force de projection de la poudre.

Voici un passage de ce manuscrit dans lequel il s’agit évidemment d’une manière de lancer un projectile au moyen de la poudre à canon :

« Description de la drogue à introduire dans le madfaa avec sa proportion. — Baroud, dix ; charbon, deux drachmes ; soufre, une drachme et demie. Tu le réduiras en poudre fine et tu rempliras un tiers du madfaa ; tu n’en mettras pas davantage, de peur qu’il ne crève ; pour cela, tu feras faire, par le tourneur, un madfaa de bois, qui sera pour la grandeur en rapport avec sa bouche ; tu y pousseras la drogue avec force, tu y ajouteras, soit le bondoc, soit la flèche, et tu mettras le feu à l’amorce. La mesure du madfaa sera en rapport avec le trou ; s’il estoit plus profond que l’embouchure n’est large, ce seroit un défaut. Gare aux tireurs ! fais bien attention[32]. »

Dans ce passage, l’instrument qui reçoit la poudre est appelé madfaa ; c’est le nom qui sert quelquefois, chez les Arabes, à désigner le fusil. La poudre est composée de dix parties de salpêtre, de deux parties de charbon, et d’une partie et demie de soufre. On ne remplit de poudre que le tiers du madfaa, de peur qu’il ne crève. Par-dessus la poudre on mettait un bondoc, c’est-à-dire une javeline, ou bien une flèche. Les figures qui sont jointes au texte, représentent, selon MM. Reinaud et Favé, un cylindre assez court porté sur un long manche qui fait suite à son axe. Cet instrument ressemble beaucoup aux massues incendiaires connues sous le nom de massues à asperger.

Voici un autre passage du même manuscrit de Pétersbourg, qui contient la description d’une arme à feu analogue à la précédente :