Histoire socialiste/La République de 1848/P1-12

CHAPITRE XII

L’Assemblée législative, qui choisit pour président l’orléaniste Charles Dupin, apparaît composée tout autrement que la Constituante. Sur 700 députés, 450 monarchistes environ, majorité compacte quand il s’agit de voter contre la République et la démocratie, mais divisée dès qu’il s’agit de mettre quelque chose à la place de ce qu’elle veut renverser ; car elle comprend des légitimistes, des orléanistes, des bonapartistes, les premiers plus nombreux, les derniers plus hardis et comptant parmi eux Persigny, élu deux fois, et Lucien Murat, qui a eu le plus de voix à Paris. Les républicains modérés ne sont guère plus de 75 ; leurs chefs, à commencer par Lamartine, Marie, Marrast, Garnier-Pagès, Senard, sont restés sur le carreau. En revanche, les démocrates-socialistes sont environ 180 ; plusieurs ont été nommés par deux départements, Félix Pyat par trois ; Ledru-Rollin l’a été par quatre et est arrivé second à Paris. La liste rouge a triomphé en Alsace, à Lyon, dans le centre et dans le Sud-Est.

Par suite, une minorité et une majorité de deux contre un, toutes deux également ardentes, mais représentant deux principes opposés, se trouvent en présence à peu près sans intermédiaire. De là une marche très simple des événements : mesures réactionnaires en vue de couper à la minorité toute chance de se maintenir ou de s’accroître ; puis, à chaque effort de celle-ci pour garder les positions conquises ou regagner le terrain perdu, nouvelles mesures plus restrictives, jusqu’à ce que le suffrage universel soit enlevé à la France par la loi du 31 mai 1850. C’est le point extrême atteint par la réaction anti-démocratique. C’est la dernière œuvre commune aux trois groupes monarchistes de cette Assemblée, qu’on peut appeler la Chambre introuvable du régime bourgeois. À partir de ce moment, lutte entre eux pour savoir qui prendra le pouvoir suprême et victoire de celui qui s’y trouve déjà installé à demi. Le parti bonapartiste, par un coup d’État militaire qui rétablit le suffrage universel et qui chasse l’Assemblée, tue la République, supprime le peu de liberté qui subsiste encore, mais ébauche un commencement de retour vers l’égalité politique et sociale.

Les hostilités éclatèrent dès le début. La nouvelle du siège de Rome parvint à Paris dans les premiers jours de juin. Aussitôt colère et indignation parmi les démocrates. L’article V de la Constitution était violé, on ne saurait le nier. Ledru-Rollin, le 11 juin, dépose un acte d’accusation contre le Président, contre le ministère, dont Odilon Barrot est demeuré le chef et où sont entrés trois nouveaux collaborateurs de même couleur que lui : Dufaure, Lanjuinais, Tocqueville. Comme Odilon Barrot répond d’une façon provocante, Ledru-Rollin s’écrie : « Nous défendrons la Constitution par tous les moyens possibles, même par les armes. » On a beaucoup reproché à Ledru-Rollin ces paroles. Mais c’est lui reprocher d’avoir été trop fidèle à ses engagements. Le programme sur lequel il venait d’être élu prévoyait et ordonnait cette prise d’armes, suprême recours des peuples, lorsque la loi n’est pas observée par leurs maîtres ou par leurs mandataires. Seulement ces appels à la force doivent être sanctionnés par le succès ou par le martyre. Or sur quels moyens d’action pouvait compter la Montagne pour soutenir une résolution aussi grave ? La Commission des vingt-cinq, nommée par le Comité électoral de Paris, promettait un soulèvement, parlait de milliers d’hommes armés et organisés. Mais rien de plus dangereux pour la conduite d’un parti que ces petits groupements parisiens, évoluant dans un milieu aussi exalté que restreint et féconds en illusions sur la masse et l’influence de ceux qui sont prêts à les suivre. Il paraît que Ledru-Rollin avait omis de consulter la Montagne avant de lancer sa menace d’insurrection. Quand elle débattit la question, elle était déjà engagée par son principal orateur ; sur l’avis conforme de Michel de Bourges, malgré Baudin et quelques autres, elle se résigna plus qu’elle ne se résolut à marcher.

Et, de fait, l’entreprise était folle. Dans Paris, ravagé par le choléra, un peuple privé depuis un an de ses fusils et de ses éléments les plus énergiques et qui ne voulait point se faire casser les os pour une chose se passant à cinq cents lieues de là ; une petite bourgeoisie mécontente, ayant grande envie de le montrer, mais peu soucieuse de risquer une bataille inégale contre une garnison très forte ; la garde nationale indifférente ou hostile, à l’exception de son artillerie. Si les journées de Juin avaient été une levée de soldats sans chefs, ce ne pouvait être cette fois qu’une équipée de chefs sans soldats. On comptait sans doute que des régiments mettraient la crosse en l’air. Mais Changarnier. si bonnement averti par Ledru-Rollin, avait sous la main une cavalerie nombreuse, corps aristocratique, les gendarmes mobiles, qui étaient les anciens municipaux, si maltraités par le peuple au 24 Février, et qui criaient : « A bas les rouges ! », une armée enfin pliée de plus en plus à l’obéissance passive. Aussi, le 13 Juin, une colonne de manifestants, qui n’étaient même pas en armes, fut-elle aisément coupée en deux sur le boulevard et dispersée sans coup férir. Ledru-Rollin, avec une vingtaine de représentants, essaya de faire du Conservatoire des Arts-et-Métiers un centre de ralliement ; quelques barricades s’esquissèrent dans le voisinage. Mais des soldats de la ligne pénétraient sans peine dans la cour de l’établissement et empoignaient quelques députés, pendant que les autres et Ledru-Rollin avec eux s’échappaient par une porte dérobée. L’auréole du sacrifice leur manquait comme celle de la victoire.

Cette émeute, qui n’avait été qu’un feu de paille. eut en province des répercussions plus graves. Dans la ville de Lyon, qui n’avait pas eu, comme Paris l’année d’avant, sa saignée prolétarienne, la Croix-Rousse se barricadait, 80 soldats et 150 ouvriers tombèrent dans la lutte. Près de 1.500 arrestations suivaient le rétablissement rapide de la tranquillité. Ailleurs, à Toulouse, à Strasbourg, à Perpignan, surtout dans quelques villages de l’Allier, il y avait quelques velléités de soulèvements. Mais en trois ou quatre jours toute cette effervescence de surface était comprimée, apaisée.

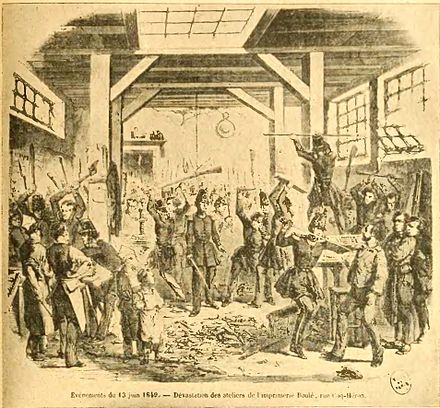

Les conséquences de cette pitoyable échauffourée sont hors de toute proportion avec son importance. Elle fournit un prétexte merveilleux à sévir. À Paris, triomphe de l’armée et de Changarnier, proclamé à son tour, suivant la formule consacrée, le sauveur de la société ; saccage de plusieurs journaux, de la Démocratie pacifique en particulier, par des gardes-nationaux de l’ordre, saccage que l’autorité sanctionne en suspendant dix organes de la presse avancée ; dissolution des légions en qui l’on soupçonne un esprit républicain ; révocation de Pouillet, le savant directeur du Conservatoire, pour l’unique tort de n’avoir pas su fermer l’entrée de l’établissement ; puis renouvellement de l’état de siège, qui devient le régime normal de la capitale et qui s’étend à Lyon et aux départements circonvoisins. À l’Assemblée, la Montagne décapitée, et, qui pis est, discréditée ; Ledru-Rollin et ses compagnons en fuite ou en prison, renvoyés devant la Haute-Cour, et parmi eux Considérant, Félix Pyat, plusieurs des sous-officiers qui venaient d’entrer à la Chambre ; les autres Montagnards, obligés de venir à la tribune désavouer la prise d’armes avortée ; Cavaignac. au nom des modérés, accablant les défenseurs de la Constitution vaincus sans combat ; le règlement rendu plus sévère de façon à exclure et à frapper dans leur traitement les représentants qui se permettront une trop grande verdeur de langage. Après quoi l’on s’occupe de châtier ceux qui ont mal voté » dans les dernières élections. Des ouvriers l’on n’attendait pas mieux : mais Tocqueville nous dit l’effarement et la terreur des conservateurs en constatant qu’une partie des paysans et la majorité des soldats avaient donné leur voix à la République rouge. « C’étaient, écrit-il, les deux ancres de miséricorde qui venaient de se briser au milieu de la tempête. » Il importait d’empêcher ce scandale de se renouveler. Donc guerre aux rouges et à la propagande démocratique !

Pour l’armée, sur la proposition de Montalembert, un décret spécial et tardif, rendu au profit de Changarnier, autorise la réunion sur une même tête du commandement de la garde nationale avec celui d’une division militaire ; on réintègre dans leurs grades, malgré Charras, les officiers généraux révoqués par le Gouvernement provisoire, et parmi eux Castellane ; dans chaque régiment on expédie en Afrique, après les avoir tenus soixante jours en cellule, les soldats et sous-officiers qui se permettent de manifester des opinions avancées ; on transfère à l’autorité militaire, en cas d’état de siège, tous les pouvoirs dont l’autorité civile est revêtue pour le maintien de l’ordre et de la police et l’on renvoie aux Conseils de guerre la connaissance de tous les crimes et délits contre la Constitution et contre la paix publique. Quant à la propagande dans les villes et les campagnes, des circulaires aux procureurs généraux et aux préfets prescrivent la surveillance rigoureuse des clubs, des associations de tout genre, des colporteurs, en sus des poursuites à exercer contre quiconque criera : Vive la République démocratique et sociale ! ou arborera un emblème rouge. Puis on tire des cartons, où elles attendaient, des lois de réaction qui étaient toutes prêtes avant le 13 juin. On enveloppe la presse d’un nouveau réseau de règlements plus serrés. Toute offense au Président de la République est poursuivie d’office. Toute provocation aux militaires pour les détourner de l’obéissance due à leurs supérieurs, toute attaque aux lois et à l’inviolabilité des droits qu’elles ont consacrées sont punies de l’amende et de la prison. Toute souscription pour indemniser quiconque aurait été frappé d’une condamnation pécuniaire est interdite. Le colportage des imprimés et gravures est soumis à une autorisation sans cesse révocable. Le dépôt de toute brochure traitant de matières politiques ou d’économie sociale est obligatoire vingt-quatre heures avant toute publication ou distribution. Aucun journal ou écrit périodique ne peut être signé par un représentant du peuple en qualité de gérant responsable. Obligation à tout journal d’insérer en tête les communiqués de tout dépositaire de l’autorité publique. Droit à la Cour d’assises de suspendre pour trois mois tout journal qui se sera rendu coupable de provocation à l’insurrection. Telles étaient les principales dispositions de la loi du 27 juillet 1849. Odilon Barrot déclarait avec une intrépide assurance qu’elle n’atteignait en rien le droit de discussion. Thiers aux républicains qui s’en plaignaient répondait avec une ironie cuisante qu’elle était le simple complément de celle qu’ils avaient eux-mêmes proposée un an plus tôt par l’organe de Marie. Montalembert, appuyant de toutes ses forces cette loi répressive, faisait avec éclat pénitence d’avoir jadis revendiqué la liberté et il expliquait ce reniement de ses anciennes amours par un subtil distinguo : « J’ai adoré avant tout, disait-il, l’Église et sa liberté ; je n’ai pas changé d’un iota, en cela. J’ai adoré ensuite la liberté, mais la liberté aristocratique… ; jamais l’égalité, jamais la démocratie, jamais la Révolution. » S’il fallait choisir entre la Révolution et l’absolutisme, il choisissait l’absolutisme et il déclarait que, si les journaux conservateurs devaient un jour prêcher la guerre civile et dire : Aujourd’hui la plume, demain le fusil — il consentait d’avance à ce qu’on les supprimât ; que si jamais lui-même montait à la tribune pour faire appel à la violence, il pardonnait à qui l’emprisonnerait. C’était une promesse d’inertie devant un Coup d’État heureux. On comprend qu’il ait été félicité de cette profession d’obéissance au pouvoir par Metternich, le vieux coryphée du conservatisme européen. Il la motivait par le refrain ordinaire : « Nous sommes dans une place assiégée par le socialisme. » Mais cette façon de mettre au compte du socialisme tous les péchés d’Israël devenait banale au point que Jules Favre, l’ancien accusateur de Louis Blanc, se risquait à dire : « Si la société est menacée par le socialisme, savez-vous le moyen de faire cesser le siège ? C’est de donner entrée au socialisme dans la place. » Il voulait qu’on employât à son égard la persuasion, non la compression, et le fait que cette théorie se trouvait dans la bouche d’un modéré montrait mieux que toute chose comment, par l’effacement des centres, le fort de la lutte tendait à se confiner entre les extrêmes, les rouges et les blancs, la démocratie socialiste et la royauté catholique.

Mais, comme il est naturel, c’est à l’extérieur que la journée du 13 juin, déterminée par une question de politique extérieure, produisait ses effets les plus importants. Tandis qu’en France un calme relatif s’établissait, marqué par la hausse des fonds, l’ouverture d’une Exposition, la reprise des affaires et aussi par des élections complémentaires qui venaient grossir la majorité ministérielle, l’expédition de Rome suivait son cours. Le siège s’opérait dans les règles, et après un bombardement, qui fut assez inoffensif même pour les monuments, les Français pénétraient par la brèche et faisaient leur entrée dans Rome, hués par la population. La République romaine était abattue. Mais les instructions du vainqueur étaient d’empêcher des représailles sanglantes contre les vaincus et d’assurer aux États de l’Église des institutions libérales sérieuses.

Oudinot laissait donc aux républicains les plus compromis le loisir de s’expatrier ; seulement il avait l’imprudence de proclamer, sans garantie aucune, dès le 14 juillet, la restauration du pape. Le Saint-Père déléguait aussitôt ses pouvoirs à trois cardinaux, un triumvirat en robes rouges. Pie IX allait-il se montrer libéral, comme Tocqueville, ministre des Affaires étrangères, le suppliait de le faire ? Il y paraissait peu disposé. Il regimbait contrôle patronage de la France qui le poussait à organiser un régime parlementaire et à demi-laïque. Dans une lettre qu’il adressait à ses très aimés sujets, il remerciait de leur aide « les armées catholiques », sans même nommer l’armée française qui s’était battue pour lui ; il ajournait à une date indéterminée sa rentrée dans Rome ; il ne parlait ni d’amnistie ni de constitution. La Très Sainte Inquisition était rétablie et des vengeances politiques exercées par les cardinaux, si bien que Tocqueville se déclarait honteux d’abriter sous les plis du drapeau français cette politique rétrograde. La France mécontente rappelait Oudinot et son envoyé spécial, de Corcelles.

C’est à ce moment que le Président de la République crut devoir adresser à son cousin, Edgar Ney, lieutenant-colonel dans l’armée d’occupation, une lettre qui commençait par dire : « La République Française n’a pas envoyé une armée à Rome pour y étouffer la liberté italienne » — et qui contenait tout un programme : « Je résume ainsi, écrivait le prince, le rétablissement du pouvoir temporel du Pape : Amnistie générale, sécularisation de l’administration, Code Napoléon et gouvernement libéral. » Il ajoutait : « Toute insulte faite à notre drapeau ou à notre uniforme me va droit au cœur et je vous prie de bien faire savoir que, si la France ne vend pas ses services, elle exige au moins qu’on lui sache gré de ses sacrifices et de son abnégation. » La lettre n’avait pas été délibérée en Conseil des ministres ; c’était une explosion de cette politique personnelle que Louis Bonaparte entendait pratiquer. Plusieurs mois auparavant, il avait écrit à Odilon Barrot une lettre qui en disait long à ce sujet : « Il faut choisir des hommes dévoues à ma personne même, depuis les préfets jusqu’aux commissaires de police… ; il faut… réveiller partout, non le souvenir de l’Empire, mais de l’Empereur ; car c’est le seul sentiment au moyen duquel on peut lutter contre les idées subversives. » Conséquent avec lui-même et, au fond, moins réactionnaire que la majorité de l’Assemblée, il mettait le holà aux prétentions excessives des catholiques. Le prince commençait ainsi le double jeu qui devait lui réussir si bien : laisser garrotter la nation par l’Assemblée qui détruisait une à une toutes les libertés ; puis, par accès, protester contre ces mesures dont il recueillait le bénéfice et dont il rejetait l’odieux sur les représentants.

Les catholiques essayèrent de l’entraîner. Falloux crut devoir offrir sa démission de ministre, en alléguant qu’il ne pouvait s’associer à une pression exercée sur le Saint-Père. On ne retint pas Falloux. Montalembert avait écrit : « A Rome, la nature même du pouvoir exclut toute idée du partage de la souveraineté en quoi que ce soit. » Il fut presque menaçant ; il avertit le prince-président du danger qu’il y avait à tourner contre lui les prêtres et leurs fidèles. « Votre oncle qui était plus puissant que vous…, disait-il, y a succombé. » Mais le Président ne voulait pas plus céder que le pape, qui riposta, le 12 septembre 1849, par une nouvelle lettre à ses sujets connue sous le nom de Motu proprio. Là il indiquait les réformes qu’il voulait bien octroyer et dont voici les principales : création de Conseils municipaux nommés d’après le système censitaire ; de Conseils provinciaux dont les membres seraient choisis par le pape ; d’un Conseil d’État qui préparerait les lois ; d’une Consulte qui, sans avoir voix délibérative, donnerait son avis sur les impôts et dont les membres seraient choisis par le pape sur des listes que présenteraient les Conseils provinciaux ; bref quelques libertés locales avec une parodie de régime parlementaire, puisque le souverain devait nommer lui-même des hommes n’ayant pas même le pouvoir de contrôler ses dépenses et ses actes. À cela s’ajoutait une Commission de réforme judiciaire, ce qui était vague, et une amnistie, mais une amnistie féroce, d’où étaient exclues d’innombrables catégories de personnes. Palmerston, le ministre anglais, résumait ainsi la pensée du pape : « Je nomme un Conseil d’État dont je suivrai les avis, s’ils me plaisent ; je promets des réformes et je pardonne aux innocents. » Tocqueville qualifia lui-même ces concessions de « dérisoires ». Et pourtant, quand l’Assemblée eut à se prononcer à leur sujet, le ministre fit semblant de les prendre au sérieux. Le débat fut plus éclatant que net. L’équivoque devait rester jusqu’au bout la tare de cette expédition de Rome. Thiers. alors inféodé au parti catholique, affecta d’être parfaitement satisfait du motu proprio et de s’en remettre à la bonne volonté de Pie IX : De la lettre à Edgar Ney, comme si elle était nulle et non avenue, étant inconstitutionnelle, il ne dit pas un mot et ce dédain fut cruellement ressenti par son auteur. — Ce fut le moment critique de la deuxième République ; celui où elle pouvait encore être sauvée, où l’on eut à se demander durant quelques semaines si elle tournerait à droite ou à gauche. Pour la première fois une fêlure grave lézardait l’union qui avait étroitement associé jusqu’alors le Président et le parti de l’ordre.

Les républicains essayèrent d’en profiter pour tirer à eux le Président, qui rêva un instant une alliance avec la Prusse, avec les puissances libérales et l’abandon de la papauté. C’est à cette occasion que Victor Hugo, oscillant depuis quelque temps de droite à gauche, mais écœuré par la dureté bourgeoise et le cléricalisme combatif des conservateurs, rompit avec son passé catholique et avec une majorité qui, décidément, témoignait d’un parfait mépris pour la liberté des peuples. Montalembert, par la réplique insultante qu’il asséna sur la tête de son ancien ami, rendit la rupture irréparable. Le fougueux orateur catholique défendit le droit du pape à rester un souverain absolu, dans un brillant discours où son enthousiasme définit l’Église en ces termes renouvelés du moyen-âge : « C’est une mère ; c’est la mère de l’Europe ; c’est la mère de la société moderne ; c’est la mère de l’humanité moderne ». Les crédits demandés par le ministère furent votés et le pape rentra quelques mois plus tard, au milieu d’un silence glacial, dans la ville de Rome où il allait régner protégé et, en partie, entretenu par la France, car Montalembert, faisant appel pour les besoins pressants de Pie IX à la générosité des fidèles français, lançait la première idée du denier de Saint-Pierre.

Le même Montalembert, allant en pèlerinage au Vatican quelques mois plus tard, se déclare électrisé par la vue du drapeau tricolore flottant devant le palais. Joie difficile à partager, si l’on songe que cette occupation de Rome par les troupes françaises devait, au jour du péril, priver la France des sympathies italiennes et créer entre les deux nations un long et pénible dissentiment ! Mais la France ne devait pas être seule à pâtir de ce protectorat. Victor Hugo avait pu écrire avec raison : « Quoi qu’il advienne pour le présent, nous sommes obligés de regarder le motu proprio comme l’involontaire abdication à terme incertain du pouvoir temporel de la papauté. » Ce pouvoir, en effet, dépendait désormais d’une main qui n’avait qu’à se retirer pour le laisser tomber. Plus que cela ! Ce maintien par la force de l’absolutisme pontifical était un mur élevé entre le pape et le peuple, entre l’Église et le monde issu de la Révolution. L’encyclique Nostis et nobiscum qui est du 12 Décembre 1849, condamnait solennellement non seulement le communisme

(D’après une estampe du Musée Carnavalet.)

et le socialisme, mais le libéralisme ; elle affirmait la suprématie du

souverain pontife sur la terre entière ; elle déclarait liées intimement l’obéissance au pape et la soumission aux souverains, l’atteinte aux biens temporels

du Saint-Siège et les menaces à la propriété. Rome redevenait, comme après

la Réforme, le château-fort du principe d’autorité, la capitale de la réaction

européenne.

Cette réaction l’emportait partout en 1849. L’Allemagne pacifiée « rentrait dans sa vieille organisation féodale » en apparence du moins. La Hongrie succombait écrasée sous les armées du czar et il fallait, malgré Thiers, une intervention de la flotte anglo-française pour empêcher l’Autriche et la Russie de violenter le gouvernement turc qui refusait de leur livrer les réfugiés entrés sur son territoire. En Italie, les libéraux de Naples étaient persécutés, emprisonnés ; les victimes des représailles du roi Bomba se chiffraient par dizaines de milliers. Dans tout le nord de la Péninsule sonnaient les pas de patrouilles autrichiennes ; c’étaient l’état de siège, le régime militaire, les patriotes arrêtés et fouettés. Manin, le héros de Venise, Guerrazzi, le président de la République toscane, Mazzini, le triumvir de Rome, s’en allaient rejoindre en exil les bannis de la République française, les épaves de la Révolution allemande et Kossuth, le défenseur de la Hongrie. À Parme fonctionnaires, professeurs, commerçants, jurisconsultes étaient obligés de se raser et de porter les cheveux courts. Un projet d’une nouvelle Sainte-Alliance des rois s’ébauchait : et partout, en Autriche, en Toscane, à Modène, à Naples, l’Église recouvrait en les accroissant ses privilèges perdus et détruisait les précautions prises ou les réformes opérées contre elle. Un seul pays italien faisait exception : le royaume de Sardaigne, qui gardait une constitution, se barricadait de lois anticléricales et devenait par là même l’asile des espérances et des libertés proscrites.

Pour en revenir à la France, l’expédition de Rome y faisait une première victime : c’était le ministère qui l’avait organisée. Odilon Barrot avait tenté de louvoyer entre les deux puissances en conflit, le Président et l’Assemblée ; suspect à l’une comme à l’autre, accusé par les ultra de la réaction de ménager le parti républicain, par le prince de se mettre en travers de ses idées, il était condamné, et, le 28 octobre 1849, renvoyé, sans autre forme de procès, par le Président. « Il faut absolument que je domine tous les partis », écrivait-il à Odilon Barrot, et le lendemain il lançait un message à l’Assemblée qui était un véritable manifeste du pouvoir personnel. Il y déclarait qu’il fallait au ministère des hommes comprenant la nécessité d’une direction unique et ferme ; que la France, au milieu de la confusion des partis, cherchait « la main, la volonté de l’élu du 10 Décembre » ; que le nom de Napoléon était à lui seul un programme ; qu’il signifiait à l’intérieur ordre, autorité, religion, bien-être du peuple, à l’extérieur dignité nationale. Je veux, disait à plusieurs reprises le signataire, et pour mieux affirmer sa volonté souveraine, il choisissait pour ministres des hommes de second plan, presque des inconnus, le général d’Hautpoul, Ferdinand Barrot, frère ingrat d’Odilon ; on y voyait apparaître des hommes nouveaux, mais dévoués au Président : deux avocats d’Auvergne, Rouher et de Parieu, un banquier aussi, Achille Fould, qui indiquait le ralliement de la finance à ce qu’on appelait dès lors le parti de l’Élysée. Dans un des nombreux voyages qu’il faisait en France, le Président, jouant son rôle d’ami des travailleurs, avait décoré plusieurs hommes en blouse : — Eh ! eh ! cela vous regarde, disait-on à Rothschild. — Bah ! répliquait-il, je sais bien par où je le repêcherai. — Et, en effet, les dettes et les besoins d’argent du prince créaient un lien solide entre lui et la haute Banque.

Ce ministère était aussitôt baptisé le petit ministère. Manquant d’autorité par lui-même, il devait être à la fois plus docile aux désirs du Président comme à ceux de la majorité, ce qui n’était pas contradictoire ; car l’accord un instant compromis s’était rétabli en vue d’opérer ce qu’on allait nommer « une expédition de Rome à l’intérieur ». La tactique du prince était de laisser faire, de laisser briser tout ressort, tout moyen de résistance, de laisser creuser un abîme entre le peuple et l’Assemblée. Le ministère servait à merveille ses desseins. Pour lui complaire, il instituait des prêts d’honneur destinés aux ouvriers qui pouvaient les obtenir sans autre garantie que leur parole les rembourser ; il augmentait de vingt centimes la paie des sous-officiers ; il divisait la France en quatre grands commandements militaires, en quatre pachaliks, comme disait l’opposition à qui le ministre de la guerre détachait ce défi de descendre dans la rue : « vous pouvez commencer, si cela vous convient. Nous sommes prêts à toute heure ». Les modes de l’Empire avaient reparu dès l’hiver précédent. On revit les dames coiffées du turban, ce qui faisait dire à un général qu’il avait dîné avec plusieurs mameluks. Pour complaire à la majorité, toujours malade de la peur rouge, il chassait les derniers républicains de l’administration, il augmentait le cautionnement des journaux, prorogeait pour un an la suspension du droit de réunion, travaillait à mater les paysans en proposant d’attribuer au pouvoir exécutif le droit de destituer les maires, les adjoints et les instituteurs, chargeait la gendarmerie d’espionner les fonctionnaires et les citoyens, donnait à la bourgeoisie la satisfaction de voir rétablir l’impôt sur les boissons et retirer le projet d’impôt sur le revenu, accordait aux actionnaires de chemin de fer d’énormes avantages ; il provoquait enfin la classe populaire de mille façons, en abattant ce qui restait encore d’arbres de liberté, en imprimant au Moniteur qu’ils étaient bons à faire des fagots pour les pauvres, en faisant enlever les couronnes qui garnissaient la colonne de Juillet, en refusant de célébrer l’anniversaire du 24 Février, qualifié par Thiers de « funeste journée », autrement que par un service funèbre en l’honneur de ceux qui étaient tombés des deux côtés.

C’est comme un vent de folie réactionnaire qui souffle alors sur la France. Mais, dans l’œuvre qui s’accomplit, une des premières places revient à la loi sur l’enseignement que l’histoire connaît sous le nom de Loi Falloux.