Les Auxiliaires/XIV

XIV

CAMPAGNOLS. — HAMSTER. — LÉROT

Paul. — En second genre de rongeurs mérite maintenant de nous occuper ; c’est le genre des campagnols, vulgairement confondus avec les rats. Les campagnols se reconnaissent sans peine à leur queue courte, un peu velue.

Le campagnol des champs est de la taille des souris. Son pelage est d’un jaunâtre mêlé de gris en dessus et d’un blanc sale en dessous. La queue ne fait que le quart de la longueur du corps. Les yeux sont gros et proéminents, les oreilles sont rondes, velues et dépassent à peine le poil. La tête est plus grosse, plus obtuse que celle de la souris.

Lorsqu’il pullule, le campagnol est des plus redoutables pour l’agriculture. Il ravage surtout les champs de céréales,

Campagnol des champs. il coupe les tiges de blé pour en ronger l’épi. Après la moisson, il s’attaque aux racines des trèfles, aux carottes, aux pommes de terre et à d’autres plantes potagères. En hiver, il mine les sillons pour déterrer et manger la semence. Si le sol durci par la gelée ne lui permet pas d’atteindre le grain enfoui, il se retire dans les meules de blé, où il fait de déplorables dégâts. Jamais il ne pénètre dans les habitations. Les campagnols paraissent émigrer d’un pays à l’autre par colonies quand la contrée qu’ils ont ravagée ne peut plus les nourrir ; du moins, en certaines années, une fois ou deux en dix ans, ils se montrent brusquement par bandes innombrables, qui sont un fléau pour la contrée visitée. Leurs destructeurs par excellence sont les oiseaux de proie nocturnes, comme le prouve la présence des crânes, des os et des peaux de campagnols dans les pelotes rejetées par ces oiseaux après le travail de la digestion. Quelques oiseaux de proie diurnes, les buses surtout, en font également curée. Il n’est pas rare de trouver dans le jabot d’une buse jusqu’à dix campagnols et plus.

Le campagnol souterrain est beaucoup plus rare en France. Il diffère du premier par son pelage gris et noirâtre, par sa taille un peu moins forte, ses yeux très petits. Il en diffère surtout par les mœurs. Le premier vit dans les champs, surtout dans les champs de céréales ; le second vit dans les prairies et les jardins potagers. Il se nourrit de différents légumes : céleri, artichauts, carottes, pommes de terre, cardons. Rarement on le voit hors de ses galeries. À cause de son habitude de se tenir de préférence sous terre, on l’a nommé le campagnol souterrain.

Le campagnol amphibie est vulgairement connu sous le nom de rat d’eau. On le distingue aisément du rat noir, dont il a les dimensions, par son pelage roux, sa queue courte, à peu près de la longueur de la moitié du corps, sa tête plus large et plus obtuse. Il se creuse des terriers sur la berge des cours d’eau, des fossés, des marais, où il se nourrit principalement de racines, sans dédaigner les petits poissons et les écrevisses quand il peut en faire capture. Il nage et plonge très bien. Il pénètre quelquefois dans les potagers humides, où il cause les mêmes dégâts que le campagnol souterrain, et dans les jardins fruitiers, où il ronge la base des jeunes arbres.

Le campagnol lemming ne se montre jamais dans nos régions. Il habite les bords de la mer glaciale, en Norwège et en Laponie. Je vous en dirai quelques mots, à cause de ses curieuses migrations, dont notre campagnol des champs nous offre un exemple bien affaibli. Le lemming, avec sa queue très courte et velue, sa tête grosse, son corps trapu, a toute l’apparence d’un petit lapin. Son pelage est roux, marbré de noir et de brun.

À l’approche des froids rigoureux, et parfois sans cause apparente, les lemmings abandonnent leur demeure habituelle, la haute chaîne des montagnes de la Norwège, pour entreprendre un long voyage vers la mer. La horde émigrante, composée de myriades d’individus, trottine en ligne droite à travers tous les obstacles, sans jamais se laisser détourner du but. En cheminant à la file l’un de l’autre, dit Linné, le

Migration des lemmings. grand naturaliste de la Suède, ils tracent des sillons rectilignes, parallèles, profonds de deux ou trois doigts et distants l’un de l’autre de plusieurs aunes. Ils dévorent tout ce qui gêne leur passage, les herbes et les racines. Rien ne les détourne de leur route. Un homme se met-il sur leur chemin, ils glissent entre ses jambes. S’ils rencontrent une meule de foin, ils la rongent et passent à travers ; si c’est un rocher, ils le contournent en demi-cercle et reprennent par delà leur direction rectiligne. Un lac se trouve-t-il sur leur route, ils le traversent à la nage, en ligne droite, quelle que soit sa largeur. Un bateau est-il sur leur trajet au milieu des eaux, ils grimpent par-dessus et se rejettent à l’eau de l’autre côté. Un fleuve rapide ne les arrête pas ; ils se précipitent dans les flots, dussent-ils y périr tous.

Émile. — Faut-il qu’ils soient têtus de préférer se noyer plutôt que de détourner leur procession de son droit chemin.

Paul. — Les bêtes ont parfois de ces entêtements qui nous semblent inexplicables et qui s’expliqueraient très bien si nous connaissions les motifs qui les font agir. Peut-être qu’en se détournant de la ligne droite les lemmings perdraient leur route, une route que rien n’indique, où l’instinct seul les

Hamster.

guide. Mais laissons-les poursuivre leur lointain pèlerinage, d’où bien peu reviendront, tant sont nombreux les dangers et les ennemis qui les attendent en chemin ; laissons-les franchir fleuves et lacs, et revenons aux rongeurs de la France.

Le hamster est fréquent dans le centre de l’Europe, notamment en Alsace. On le nomme encore marmotte de Strasbourg ou cochon de seigle. Il est à peu près de la grosseur du rat noir, mais son corps est plus trapu. Sa queue est courte et velue ; son poil est roux sur le dos, noir sous le ventre, avec des taches jaunâtres sur les flancs, une tache blanche sur la gorge et une autre à chaque épaule.

Les hamsters vivent de racines, de fruits, mais surtout de grains, dont ils font des provisions considérables. Chacun se creuse un terrier composé de plusieurs chambres, dont la plus spacieuse sert de grenier d’abondance. Là s’entassent, pour le temps de disette, seigle et froment, fèves et pois, vesces et graines de lin. Comme l’avare, le hamster thésaurise ; il amasse bien au delà de ses besoins, et pour la seule satisfaction d’amasser. Dans tel de ses silos, on trouve jusqu’à cent

Loir. kilogrammes de vivres. Que peut faire de tant de richesses un animal pas plus gros que le poing ? L’hiver arrive ; le hamster s’enferme chez lui ; ayant le vivre et le couvert assurés, il devient gros et gras. Puis, si le froid est rigoureux, il s’endort comme la marmotte.

Émile. — Et les cent kilogrammes de grains amassés un à un ?

Paul. — Ils se détériorent sans profit ; mais peu importe au hamster, qui recommence l’année suivante. Son métier à lui est avant tout de ravager les champs, comme le prouve son tas de grains hors de toute proportion avec ses besoins. Il amasse pour détruire encore plus que pour s’assurer le manger. Aussi fait-il exception parmi les animaux hibernants. Au sein de l’abondance, si l’hiver est trop rude, il est pris du même engourdissement qui sauvegarde le hérisson et la chauve-souris de la mort par famine. Ce terrible emmagasineur n’a pas même pour lui l’excuse du besoin. Heureuses les provinces qui n’ont pas à lui payer un tribut ! — Passons à d’autres rongeurs.

Jules. — Il y en a donc toujours, de ces voraces bêtes ?

Paul. — Ils sont un peu comme les insectes : quand il n’y en a plus, il y en a encore. Le monde semble avoir été livré en pâture aux mandibules de la larve et aux incisives des rongeurs.

Les espèces du genre loir vivent dans les bois et les vergers, et se nourrissent de fruits. Ces rongeurs ont la prestesse, l’élégance de forme, la riche fourrure de l’écureuil. Ils se retirent dans les cavités des arbres et dans les trous de mur ou de rocher. Pendant l’hiver, alors que les fruits manquent, ils sont pris d’un sommeil léthargique.

Le loir glis ou loir proprement dit habite la Provence et le Roussillon. C’est un joli animal qui rappelle assez bien l’écureuil. Sa queue est longue et bien fournie de poils ; sa fourrure est d’un brun cendré sur le dos et blanchâtre sous le ventre. La nuit, il dévaste les arbres fruitiers. Il n’y a pas de plus fin connaisseur pour distinguer les poires, les pêches, les prunes mûres à point. La veille vous avez donné un coup d’œil de satisfaction à vos fruits ; vous voulez leur laisser encore une journée de soleil pour les amener à perfection. Le lendemain vous revenez pour les cueillir : il n’y a plus rien ; le loir a passé par là.

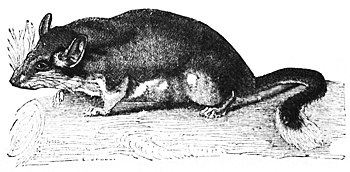

Le loir lérot est plus petit, de la taille à peu près du rat noir. Son pelage est agréablement bariolé de roux, de blanc et de noir. Le roux occupe le dessus ; le blanc se montre au ventre, aux quatre pattes, aux joues et aux épaules ; le noir entoure les yeux et se continue sur les côtés du cou.

Le lérot est répandu dans toute la France. Il se complaît au voisinage des habitations ; il se tient dans les jardins, les vignes, les bosquets. Il se nourrit surtout de fruits, qu’il gâte en grand nombre, goûtant l’un, goûtant l’autre sans les achever. Pour passer l’hiver, ils se rassemblent plusieurs dans le même trou, où ils s’endorment pêle-mêle, roulés on boule au milieu de provisions de noix, d’amandes et de noisettes qu’ils ont la précaution de faire en temps opportun.

Émile. — Puisqu’ils dorment, ils n’ont pas besoin de provisions.

Paul. — Pardon, mon petit ami : ils en ont besoin, et grandement besoin : non alors qu’ils dorment, mais à leur réveil. Ce réveil a lieu au premier printemps, quand le soleil commence à devenir chaud. À ce moment de l’année, il n’y a pas encore de fruits ; et les lérots, qui viennent de subir un jeûne de plusieurs mois, doivent avoir un appétit qu’il vous

Lérot. est facile d’imaginer. Que deviendraient-ils, les pauvres, sans leur provision de noisettes !

Émile. — Ils sont bien prudents, ces petits lérots ; ils savent qu’à la fin de leur sommeil d’hiver, ils ne trouveront pas de fruits dans la campagne, et ils s’amassent de quoi manger à ce moment. Pourquoi ne font-ils pas provision de poires et de pommes, puisqu’ils aiment tant ces fruits ?

Paul. — Parce que les pommes et les poires se gâtent, tandis que les amandes et les noisettes se conservent très bien.

Émile. — C’est vrai, je n’y songeais pas, et le petit lérot y songe.

Paul. — Il n’y songe pas davantage. Il ne sait pas que les poires se gâtent et que les noix se conservent, puisqu’il ne l’a jamais expérimenté ; il ne prévoit pas qu’à son réveil les arbres, loin de porter des fruits, auront à peine leurs premières feuilles ; il ignore combien de temps il lui faudra attendre pour trouver une poire à ronger ; il ne connaît rien de toutes ces choses qu’il va expérimenter peut-être pour la première fois. Un autre y songe pour le lérot et lui inspire la prudence d’amasser des noisettes dans un trou de muraille ; un autre, qui sait tout, prévoit tout, connaît tout. C’est Dieu, père de l’homme, qui plante le poirier ; mais père aussi du petit lérot, qui aime tant les poires.