Grand Traité d’instrumentation et d’orchestration modernes/La Harpe

INSTRUMENTS À CORDES PINCÉES.

LA HARPE

Cet instrument est essentiellement antichromatique, c’est à dire que les successions par demi tons lui sont à peu près interdites. Nous en donnerons tout à l’heure la raison.

Son étendue n’était autrefois que de cinq octaves et une sixte.

On voit que cette gamme appartient au ton de Mi ![]() ; c’est en effet dans ce ton que toutes les harpes étaient accordées, quand l’habile facteur Erard, cherchant à remédier aux inconvénients de ce systême, imagina le mécanisme qui les fit disparaître et proposa l’accord de la harpe en Ut

; c’est en effet dans ce ton que toutes les harpes étaient accordées, quand l’habile facteur Erard, cherchant à remédier aux inconvénients de ce systême, imagina le mécanisme qui les fit disparaître et proposa l’accord de la harpe en Ut ![]() , que presque tous les harpistes ont adopté aujourd’hui.

, que presque tous les harpistes ont adopté aujourd’hui.

Les intervalles chromatiques ne se peuvent obtenir sur l’ancienne Harpe qu’au moyen de sept pédales, que l’exécutant fait mouvoir et peut fixer l’une après l’autre avec le pied, et dont chacune hausse d’un demi-ton la note à laquelle son mécanisme s’applique, mais dans toute l’étendue de la gamme et non pas isolément. Ainsi la pédale Fa ![]() ne peut diéser un

Fa, sans que tous les autres Fa, dans l’échelle entière, ne soient diésés du même coup. Il en résulte d’abord que toute

gamme chromatique (à moins d’un mouvement excessivement lent) toute progression d’accords procédant chromatiquement

ou appartenant à des tonalités différentes, la plupart des broderies contenant des appogiatures altérées ou des petites

notes chromatiques, sont impraticables ou, par exception, excessivement difficiles et d’un détestable effet. Il y a même

sur la harpe en Mi

ne peut diéser un

Fa, sans que tous les autres Fa, dans l’échelle entière, ne soient diésés du même coup. Il en résulte d’abord que toute

gamme chromatique (à moins d’un mouvement excessivement lent) toute progression d’accords procédant chromatiquement

ou appartenant à des tonalités différentes, la plupart des broderies contenant des appogiatures altérées ou des petites

notes chromatiques, sont impraticables ou, par exception, excessivement difficiles et d’un détestable effet. Il y a même

sur la harpe en Mi ![]() quatre accords de septième majeure et quatre accords de neuvième mineure, totalement impossibles et qu’on doit en conséquence bannir de son répertoire harmonique ; ce sont les suivants :

quatre accords de septième majeure et quatre accords de neuvième mineure, totalement impossibles et qu’on doit en conséquence bannir de son répertoire harmonique ; ce sont les suivants :

Il est évident en effet que tout accord dans lequel Ut bémol doit être entendu en même temps que Si bémol n’est pas possible, puisque, (la harpe se trouvant accordée en Mi bémol et les pédales ne haussant chaque corde que d’un demi-ton) on ne peut produire l’Ut bémol qu’en prenant la pédale du Si ![]() qui détruit aussitôt tous les Si

qui détruit aussitôt tous les Si ![]() de la gamme. Il en est de même pour le Ré bémol qui résulte de l’exhaussement de l’Ut naturel, et du Sol bémol

produit par l’exhaussement du Fa.

de la gamme. Il en est de même pour le Ré bémol qui résulte de l’exhaussement de l’Ut naturel, et du Sol bémol

produit par l’exhaussement du Fa.

Le mécanisme des Pédales de la harpe en Mi bémol ne pouvant que rendre à leur état naturel les trois notes bémolisées

(Si, Mi, La.) et diéser quatre autres notes (Fa, Ut, Sol, Ré.) il s’en suit que cette harpe ne peut être établie

que dans huit tons, savoir Mi ![]() , Si

, Si ![]() , Fa, Ut, Sol, Ré, La, Mi.

, Fa, Ut, Sol, Ré, La, Mi.

Les tons bémolisés, ne sont produits que par des enharmoniques et en prenant et quittant aussitôt une ou plusieurs Pédales. En La bémol par exemple, le Ré bémol n’est autre que l’enharmonique de l’Ut dièze, et l’exécutant doit quitter cette pédale Ut ![]() aussitôt après l’avoir prise, autrement il ne pourrait plus faire entendre l’Ut naturel, tierce majeure du ton dans lequel il joue ; il faut en outre qu’il saute une corde (Ré

aussitôt après l’avoir prise, autrement il ne pourrait plus faire entendre l’Ut naturel, tierce majeure du ton dans lequel il joue ; il faut en outre qu’il saute une corde (Ré ![]() ) en montant diatoniquement ce qui est tellement incommode qu’on peut considérer l’usage de pareilles gammes comme impraticable.

) en montant diatoniquement ce qui est tellement incommode qu’on peut considérer l’usage de pareilles gammes comme impraticable.

Cet inconvénient et cette difficulté deviennent doubles en Ré bémol et en Sol bémol, tons à peu près inabordables excepté pour quelques accords. Encore le ton de Sol bémol, comme celui d’Ut bémol, présente une nouvelle difficulté, celle d’obliger l’exécutant à une véritable transposition pour une partie des notes de sa gamme, puisqu’il doit faire vibrer la corde de Fa ![]() quand la note écrite est sol

quand la note écrite est sol ![]() , la corde Si

, la corde Si ![]() quand la note est Ut

quand la note est Ut ![]() et la corde Ut

et la corde Ut ![]() quand la note est Ré

quand la note est Ré ![]() .

.

il faut faire mouvoir très vite, successivement, cinq pédales, pour la première octave seulement ; qu’il faut les quitter toutes très promptement aussi, afin de remettre dans leur état primitif les notes qu’elles avaient haussées et qui vont se représenter dans l’Octave supérieure, et les reprendre encore une fois comme on avait fait pour la première octave. Une gamme pareille est donc, dans un mouvement même très modéré, impossible sur toutes les harpes.

S’il s’agit d’une succession d’accords appartenant à des tonalités différentes, l’impossibilité deviendra plus évidente encore, puisqu’on aurait, en ce cas, plusieurs pédales à prendre à la fois et successivement.

Certaines appogiatures et broderies contenant des successions chromatiques, peuvent, à la vérité, s’exécuter tant bien que mal, mais le plus grand nombre de ces ornements, je l’ai déjà dit, n’est guère praticable et ceux qu’on peut ranger parmi les exceptions produisent encore un assez mauvais effet à cause de l’altération que le mouvement de la pédale prise et quittée au même instant fait subir à la sonorité de la corde.

![\relative c'' {

\tempo "Moderato."

\time 4/4

\partial 4

\grace { fis16[ g a] } g8. <g, d' f>16

<g d' f>8. <g c e>16 <g c e>2 \grace { dis'16[ e f] } e8. <g, b d>16

<g b d>8. <e g c>16 <e g c>2.

\bar "||"

}](http://upload.wikimedia.org/score/s/c/sch3v05d6vfx069x42smk6rgrdnma50/sch3v05d.png)

L’exemple suivant au contraire et tous ceux qui réunissent comme lui plusieurs demi-tons dans un petit espace et un mouvement vif sont à peu près impossibles :

Il faut dire maintenant que la harpe étant pincée par les deux mains, s’écrit en conséquence sur deux lignes. La ligne inférieure porte ordinairement la clef de Fa et la ligne supérieure la clef de Sol ; selon l’élévation des notes basses ou la gravité des notes hautes la clef de Sol ou la clef de Fa peuvent se trouver aussi sur les deux lignes à la fois.

On va voir que cette disposition rend les passages inexécutables bien plus nombreux encore pour la harpe en Mi bémol, puisque telle phrase, facile pour la main droite, devient impossible si la main gauche veut faire entendre certaines notes d’accompagnement qui se trouvent altérées par une Pédale dans la mélodie, mais que l’harmonie n’admet qu’à leur état ordinaire.

Les deux accords marqués d’une croix ne peuvent se faire, puisqu’ils contiennent un Fa naturel, diezé dans la partie haute. Il faut donc en pareil cas supprimer dans l’une ou l’autre partie la note qui se présente sous ce double aspect. Dans l’exemple précédent il vaut mieux mutiler l’accord de la main gauche et retrancher le Fa naturel.

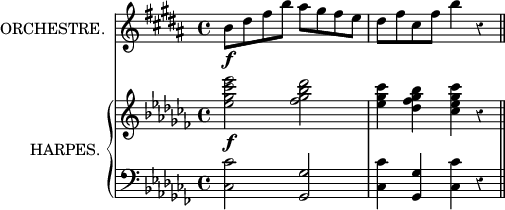

Quand une mélodie déjà exécutée par d’autres instruments vient à être reproduite par la harpe, et contient des passages chromatiques impossibles ou seulement dangereux, il faut la modifier adroitement en remplaçant une ou plusieurs des notes altérées par d’autres notes prises dans l’harmonie. Ainsi, au lieu de donner à la harpe le chant suivant, tel que viennent de l’exécuter les violons.

La nature du mécanisme de la harpe indiquait ce sacrifice des quatre demi-tons successifs de la troisième mesure.

Frappé des graves inconvénients que nous venons de signaler M. Erard imagina, il y a quelques années, le mécanisme d’après lequel les Harpes ont été nommées à double mouvement. Voici en quoi il consiste et comment il permet à la harpe, sinon de lire des successions chromatiques, au moins de jouer dans tous les tons et de plaquer ou arpéger tous les accords.

La Harpe à double mouvement est accordée eu Ut bémol, son étendue est de six octaves et une quarte :

Les sept pédales dont elle est pourvue sont faites de manière à ce que l’exécutant puisse au moyen de chacune d’elles, hausser à volonté chaque corde d’un ton, ou d’un demi ton seulement. En prenant successivement les sept pédales du demi ton la harpe en Ut bémol sera donc établie et fixée : en Sol bémol, en Ré bémol, en La bémol, en Mi bémol, en Si bémol, en Fa et enfin en Ut ![]() . En exhaussant maintenant chaque corde d’un autre demi ton par le moyen du second mouvement des Pédales, les sept notes de la gamme naturelle vont se trouver dièzées, puisque les sept pédales produisent Fa

. En exhaussant maintenant chaque corde d’un autre demi ton par le moyen du second mouvement des Pédales, les sept notes de la gamme naturelle vont se trouver dièzées, puisque les sept pédales produisent Fa ![]() ,

Ut

,

Ut ![]() , Sol

, Sol ![]() , Ré

, Ré ![]() , La

, La ![]() , Mi

, Mi ![]() , Si

, Si ![]() , ce qui donne à la harpe les tonalités de Sol Ré La Mi Si Fa

, ce qui donne à la harpe les tonalités de Sol Ré La Mi Si Fa ![]() , Ut

, Ut ![]() .

.

Voilà donc tous les tons accessibles à la harpe ; les gammes mineures seulement ne pourront être fixes que dans le cas où on les traiterait en montant comme en descendant, sans tenir compte de l’usage adopté à l’égard des 6mes et 7mes degrés ; dans le cas contraire, il faudrait encore prendre et quitter deux Pédales.

En adoptant l’intervalle de seconde augmentée entre le sixième et le septième degré, la gamme mineure pourrait être fixée et l’emploi accidentel des Pédales ne serait pas nécessaire ; ce qui est un avantage considérable et devrait suffire pour faire préférer cette gamme.

Quand aux accords interdits à la harpe en Mi bémol, nous allons voir que le double mouvement les rend possibles.

Pour produire

Les compositeurs doivent avoir soin, en écrivant les parties de harpes, de prévenir un peu d’avance l’exécutant du changement qu’il va avoir à faire, de la pédale qu’il aura bientôt à prendre, par ces mots placés quelques mesures avant l’endroit de la modulation : Préparez le Sol ![]() , Préparez le ton d’Ut

, Préparez le ton d’Ut ![]() , etc.

, etc.

La nature de l’instrument étant expliquée, nous parlerons maintenant de son doigté que beaucoup de compositeurs ont le tort de confondre avec celui du Piano qui ne lui ressemble nullement.

On peut frapper avec chaque main des accords de quatre notes, dont les deux notes extrêmes ne sortent pas de l’étendue d’une octave.

Mais cette position est moins commode, moins naturelle et, par suite, moins sonore, puisque chaque doigt ne peut attaquer la corde avec autant de force que dans la position ordinaire.

Signalons en passant les accords dans l’extrémité inférieure de l’instrument comme des groupes sans sonorité et produisant des harmonies confuses qu’il faut éviter : Exemple :

L’exécution successive des notes d’un accord, en montant ou en descendant, est tout à fait dans la nature de la harpe ; c’est même d’après son nom italien arpa que ces dessins harmoniques ont reçu le nom d’arpèges. Il faut aussi en général, qu’ils n’excèdent pas l’étendue d’une octave, surtout si le mouvement est vif, autrement ils nécessiteraient un changement de position d’une extrême difficulté.

![\new PianoStaff <<

\new Staff \relative c''' {

\key es \major

es16[ bes g es bes es g bes] es[ bes g es bes es g bes]

es1

\bar "|."

}

\new Staff \relative c'' {

\key es \major

\clef bass

g16[ es bes g es g bes es] g[ es bes g es g bes es]

g1

\bar "|."

}

>>](http://upload.wikimedia.org/score/g/q/gq2uzy90yfgicdp757s5ahe77atp1ck/gq2uzy90.png)

Il ne faut écrire la note en dehors de l’étendue de l’octave que pour une terminaison de phrase :

Exemple très aisé, parce que le changement de disposition se faisant du grave à l’aigu n’oblige pas d’employer le petit doigt dont on ne se peut guère servir, ou de faire deux notes consécutives avec le quatrième.

![\new PianoStaff <<

\new Staff \relative c''' {

\key es \major \time 2/2

es16 bes g es g'[ es bes g]

es' bes g es g'[ es bes g]

<bes es g>1

\bar "||"

}

\new Staff \relative c'' {

\key es \major \time 2/2

\clef bass

g16 es bes g es'[ bes g es]

d' bes as f f'[ d bes d]

es1

\bar "||"

}

>>](http://upload.wikimedia.org/score/a/6/a6fwlpvtss82ytnja5o1jo95fxaf9zm/a6fwlpvt.png)

Il faut avoir soin en général de ne pas écrire les deux mains trop près l’une de l’autre et de les tenir séparées par une octave ou une sixte au moins, sans quoi elles se gênent mutuellement.

De plus, si les deux mains arpègent un accord à la tierce l’une de l’autre, la même corde étant reprise par le doigt d’une main, au moment où celui de l’autre main vient de la pincer, il s’en suit nécessairement qu’elle n’a pas le temps de vibrer et que le son est étouffé dès sa naissance.

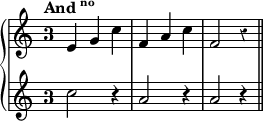

Toutes les successions qui obligent les mêmes doigts à sauter d’une corde à l’autre ne se peuvent écrire que dans un mouvement très modéré.

Quand on veut obtenir une suite rapide d’octaves diatoniques, il faut en général l’écrire pour les deux mains. Les séries de sixtes sont dans le même cas. Elles sont toutefois, ainsi que les gammes en tierces, praticables pour une seule main, mais en descendant seulement, le pouce alors glissant de l’une à l’autre des notes supérieures pendant que les notes inférieures sont exécutées par les trois autres doigts.

Exemple difficile à cause l’écartement qu’il nécessite entre

le pouce et les autres doigts

Autre exemple

moins difficile.

Autre exemple

moins difficile.

Par exception à ce que nous avons dit plus haut relativement à l’écartement des parties ces mêmes gammes en tierces sont praticables à deux mains, parce que dans le mouvement diatonique, l’inconvénient de la corde prise par un doigt et reprise par un autre est beaucoup moins grand, la note intermédiaire lui laissant un peu plus de temps pour vibrer. Il est encore mieux toutefois, ou d’écrire ces suites de tierces pour deux harpes, en donnant la partie haute à l’une et la partie basse à l’autre, ou si on n’a qu’une harpe et qu’on veuille obtenir beaucoup de son, d’écarter les parties d’une octave, et d’écrire alors des suites de dixièmes.

S’il s’agit de faire entendre rapidement un arpège ascendant ou descendant qui excède l’étendue d’une octave, il faut, au lieu de l’écrire à deux parties, le morceler, en donnant un fragment à une main pendant que l’autre change de position, et réciproquement. Le passage s’écrit alors ainsi :

Si on le doublait à l’octave il serait impraticable

Le trille existe sur la harpe, mais son effet n’est tolérable que sur les notes hautes seulement. Le martellement de la même note, disgracieux et difficile sur les anciennes harpes à cause du petit grincement produit sur la corde par le second doigt qui venait l’attaquer après le premier et interrompait sa vibration.

![\relative c'' {

\key es \major

<<

{ bes8^1 bes bes^1 bes bes^1 bes bes^1 bes}

\\

{

s8 bes[_\markup{\center-align\tiny Pouce.} s bes]_\markup{\center-align\tiny P.}

s bes[_\markup{\center-align\tiny P.} s bes]_\markup{\center-align\tiny P.}

}

>>

\bar "||"

}](http://upload.wikimedia.org/score/q/4/q4rm455iomojb4ttvmn1hkgrudgyumn/q4rm455i.png)

Est facile et d’une bonne sonorité sur les nouvelles, le double mouvement des pédales permettant de hausser d’un ton la corde voisine de celle qui représente le son martelé, et le martellement s’exécutant alors sur deux cordes à l’unisson.

![\relative c'' {

\key es \major

<<

{ s8 bes[ s bes] s bes[ s bes] }

\\

{

\textLengthOn

bes8[_\markup{\center-align\tiny {(La\sharp)}} s bes]_\markup{\center-align\tiny {(La\sharp)}}

s bes[_\markup{\center-align\tiny {(La\sharp)}} s bes]_\markup{\center-align\tiny {(La\sharp)}}

}

>>

\bar "||"

}](http://upload.wikimedia.org/score/5/z/5za52u2k3q6kzhbtabaaay7dbltukev/5za52u2k.png)

On obtiendra en outre et plus simplement le martellement à deux ou à quatre parties, très utile quelquefois à l’orchestre, en employant deux ou plusieurs harpes, et en écrivant des batteries croisées qui ne présentent aucune difficulté d’exécution et produisent exactement l’effet désiré.

L’effet des harpes, (quand il ne s’agit pas d’une musique intime destinée à être écoutée de près, dans un salon,) est d’autant meilleur qu’elles sont en plus grand nombre.

Les notes, les accords, les arpèges qu’elles jettent alors au travers de l’orchestre et du chœur, sont d’une splendeur extrême. Rien de plus sympatique avec les idées de fêtes poetiques, de pompes religieuses, que les sons d’une grande masse de harpes ingénieusement employée. Isolément ou par groupes de deux, trois ou quatre, elles sont encore d’un très heureux effet, soit pour s’unir à l’orchestre, soit pour accompagner des voix ou des instruments solos. De tous les timbres connus, il est singulier que ce soit le timbre des Cors, des Trombones, et en général des instruments de cuivre, qui se marie le mieux avec le leur. Les cordes inférieures (en exceptant les cordes molles et sourdes de l’extrémité grave) dont le son est si voilé, si mystérieux et si beau, n’ont presque jamais été employées que pour les basses d’accompagnement de la main gauche ; c’est à tort. Il est vrai que les harpistes se soucient peu de jouer des morceaux entiers dans ces octaves assez éloignées du corps de l’exécutant, pour obliger celui-ci à se pencher en avant en étendant les bras, et à conserver ainsi plus ou moins longtemps une posture gênante ; mais cette raison a dû être de peu de poids pour les compositeurs. La véritable, c’est qu’ils n’ont pas songé à tirer parti de ce timbre spécial.

Les cordes de la dernière octave supérieure ont un son délicat, cristallin, d’une fraicheur voluptueuse, qui les rend propres à l’expression des idées gracieuses, féeriques, et à murmurer les plus doux secrets des riantes mélodies, à condition, cependant, qu’elles ne soient jamais attaquées avec force par l’exécutant, car, dans ce cas, elles rendent un son sec, dur, assez semblable à celui d’un verre qu’on brise, désagréable et irritant.

Les sons harmoniques de la harpe, et surtout de plusieurs harpes à l’unisson, ont bien plus de magie encore. Les solistes les emploient souvent dans des points d’orgues de leurs fantaisies, variations, et concertos. Mais rien ne ressemble à la sonorité de ces notes mystérieuses unies à des accords de flûtes et de clarinettes jouant dans le médium ; il est vraiment étrange qu’on n’ait encore qu’une fois, et il y a trois ans à peine rendu sensible l’affinité de ces timbres et la poésie de leur association.[1]

Les meilleurs sons harmoniques et les seuls à peu près à employer sur la Harpe, sont ceux qu’on obtient en effleurant avec la partie inférieure et charnue de la main le milieu de la corde, et en pinçant avec le pouce et les deux premiers doigts de cette même main ; ce qui produit l’octave haute du son ordinaire. On peut faire des sons harmoniques des deux mains.

Il est même possible d’en produire deux ou trois à la fois, avec une seule main, mais alors il est prudent de ne donner à l’autre qu’une seule note.

Toutes les cordes de la harpe ne sont pas propres aux notes harmoniques ; il ne faut employer à cet usage que les deux

avant dernières octaves graves ; ce sont les seules dont les cordes soient assez longues pour pouvoir être divisées en les effleurant au milieu, et assez tendues pour produire nettement les harmoniques. EXEMPLE.

Dans le cas où le mouvement de la composition et le parti pris de l’instrumentation exigent la transition subite d’une partie de harpe d’un ton dans un autre, fort éloigné de celui qui le précède (de Mi bémol en Mi naturel, par exemple) elle ne peut se faire sur le même instrument ; il faut alors avoir une autre harpe accordée dans le ton dièzé, pour succéder immédiatement à celle qui jouait dans le ton bémolisé. Si la transition n’est pas soudaine, et qu’on n’ait qu’un harpiste à sa disposition, encore faut il que le compositeur donne à l’exécutant un assez grand nombre de pauses pour que celui-ci ait le temps d’accrocher toutes les pédales nécessaires à la modulation. Quand les harpes sont nombreuses, traitées en parties intégrantes de l’orchestre, et non destinées à accompagner un solo vocal ou instrumental, on les divise ordinairement en premières et secondes, en écrivant des parties distinctes, ce qui ajoute beaucoup à la richesse de leur effet. Un plus grand nombre de parties différentes peut être sans doute, fort bien motivé ; il est même indispensable, on vient de le voir lorsqu’il s’agit de rendre possible, sans interruption du jeu des harpes, un déplacement soudain de la tonalité.

Les bas reliefs de Thèbes, où l’on trouve une minutieuse représentation des harpes antiques, prouvent qu’elles n’avaient pas de pédales, et que par conséquent elles ne modulaient jamais.

Celles, non moins antiques, employées de nos jours, par les Bardes Gallois et Irlandais, ont plusieurs rangs de cordes ; sans doute cette disposition leur rend plus ou moins accessible le style chromatique et les modulations.

J’ai signalé plus haut, en parlant du martellement, l’avantage inhérent aux nouvelles harpes pouvoir, au moyen du double mouvement des pédales, accorder deux cordes à l’unisson :

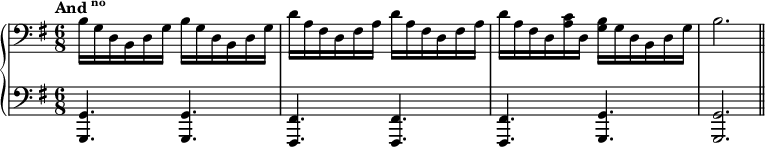

qu’ils ont nommées synonimes. Mr Parish Alvars le virtuose le plus extraordinaire peut être qu’on ait jamais entendu sur cet instrument, exécute des traits et des arpèges qui à l’inspection, paraissent absolument impossibles et dont toute la difficulté, cependant, ne consiste que dans l’emploi ingénieux des pédales. Il fait, par exemple, avec une rapidité extraordinaire des traits comme le suivant :

On concevra combien un trait pareil est facile, en considérant que l’artiste n’a qu’à glisser trois doigts du haut en bas sur les cordes de la Harpe, sans doigté, et aussi vite qu’il veut, puisqu’au moyen des synonimes l’instrument se trouve accordé exclusivement en suites de tierces mineures produisant l’accord de septième diminuée, et qu’au lieu d’avoir pour

gamme

Il faut remarquer seulement le La ![]() , qui ne peut être double, et n’a, en conséquence, point de répercussion. Il n’est pas possible en effet d’avoir quatre synonimes à la fois, puisqu’il n’y a que sept notes dans la gamme et que les quatre synonimes supposeraient huit cordes. En outre disons que le La

, qui ne peut être double, et n’a, en conséquence, point de répercussion. Il n’est pas possible en effet d’avoir quatre synonimes à la fois, puisqu’il n’y a que sept notes dans la gamme et que les quatre synonimes supposeraient huit cordes. En outre disons que le La ![]() ne peut s’obtenir que sur une corde (le La

ne peut s’obtenir que sur une corde (le La ![]() )

et n’existe pas sur sa corde voisine (le Sol

)

et n’existe pas sur sa corde voisine (le Sol ![]() ) celle-ci ne pouvant être haussée par les deux mouvements de la pédale que de deux demi-tons, qui ne la font arriver qu’au La

) celle-ci ne pouvant être haussée par les deux mouvements de la pédale que de deux demi-tons, qui ne la font arriver qu’au La ![]() . Cet inconvénient se rencontre encore sur deux autres cordes :

Ut

. Cet inconvénient se rencontre encore sur deux autres cordes :

Ut ![]() et Fa

et Fa ![]() .

.

Il manque donc actuellement sur la Harpe, trois synonimes, Ré ![]() , Sol

, Sol ![]() et La

et La ![]() ; mais ce défaut, car c’en est un grave, disparaîtra quand les facteurs voudront, ainsi que Mr Parish Alvars le propose, adapter à la Harpe pour les pédales des trois notes Ut

; mais ce défaut, car c’en est un grave, disparaîtra quand les facteurs voudront, ainsi que Mr Parish Alvars le propose, adapter à la Harpe pour les pédales des trois notes Ut ![]() , Fa

, Fa ![]() , Sol

, Sol ![]() , un triple mouvement qui permette de les hausser de trois demi-tons.

, un triple mouvement qui permette de les hausser de trois demi-tons.

Mr Erard aurait bien tort de laisser subsister sur cet instrument une pareille lacune ; il serait digne d’un si habile facteur d’être le premier à la combler

Evidemment si l’on veut ne pas employer toutes les cordes synonimes à la fois, on aura d’autres accords que ceux

de Septième diminuée ; et ces combinaisons diverses que chacun peut faire, en se rendant exactement compte de

l’action des pédales sur les cordes, seront encore bien plus nombreuses quand le triple mouvement des pédales Ut ![]() , Fa

, Fa ![]() , Sol

, Sol ![]() , aura donné les trois synonimes dont la Harpe est à cette heure dépourvue.

, aura donné les trois synonimes dont la Harpe est à cette heure dépourvue.

- ↑ Voyez l’Exemple No 2 des Sons Harmoniques de Violons où se trouvent employés en même temps que ceux des Harpes.