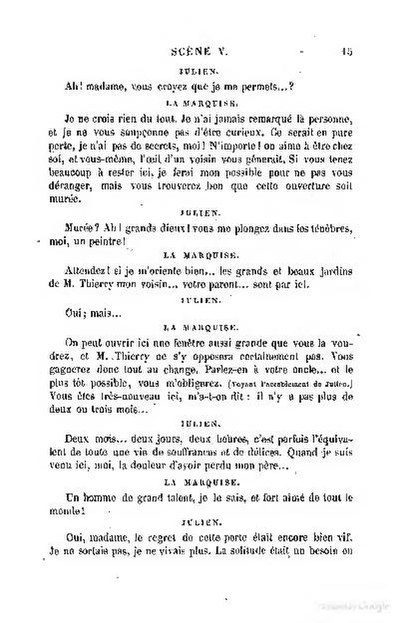

Ah ! madame, vous croyez que je me permets… ?

Je ne crois rien du tout. Je n’ai jamais remarqué là personne, et je ne vous soupçonne pas d’être curieux. Ce serait en pure perte, je n’ai pas de secrets, moi ! N’importe ! on aime à être chez soi, et vous-même, l’œil d’un voisin vous gênerait. Si vous tenez beaucoup à rester ici, je ferai mon possible pour ne pas vous déranger, mais vous trouverez bon que cette ouverture soit murée.

Murée ? Ah ! grands dieux ! vous me plongez dans les ténèbres, moi, un peintre !

Attendez ! si je m’oriente bien… les grands et beaux jardins de M. Thierry mon voisin… votre parent… sont par ici.

Oui ; mais…

On peut ouvrir ici une fenêtre aussi grande que vous la voudrez, et M. Thierry ne s’y opposera certainement pas. Vous gagnerez donc tout au change. Parlez-en à votre oncle… et le plus tôt possible, vous m’obligerez. (Voyant l’accablement de Julien.) Vous êtes très-nouveau ici, m’a-t-on dit : il n’y a pas plus de deux ou trois mois…

Deux mois… deux jours, deux heures, c’est parfois l’équivalent de toute une vie de souffrances et de délices. Quand je suis venu ici, moi, la douleur d’avoir perdu mon père…

Un homme de grand talent, je le sais, et fort aimé de tout le monde !

Oui, madame, le regret de cette perte était encore bien vif. Je ne sortais pas, je ne vivais plus. La solitude était un besoin en