Voyage à l’Albert N’yanza ou lac Albert (le Louta-N’zigé du capitaine Speke)/01

LE TOUR DU MONDE

NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES.

VOYAGE À L’ALBERT N’YANZA OU LAC ALBERT

(LE LOUTA-N’ZIGÉ DU CAPITAINE SPEKE),

I

Du Caire à Gondokoro.

Après plusieurs années de voyages dans l’Inde et à Ceylan, je me trouvais en Égypte, au printemps de 1861, prêt à me diriger vers les sources du Nil. J’avais l’espoir de rencontrer quelque part dans leur voisinage les capitaines Speke et Grant, que le gouvernement anglais avait encouragés à faire la même recherche, par la voie de Zanzibar[2].

Les sources du Nil ayant défié jusqu’alors toutes les explorations et fait échouer les plus fiers courages, je m’étais bien gardé de mettre le public dans la confidence de mes projets ; mais j’étais irrévocablement déterminé à triompher des difficultés de ma tâche, ou à périr dans la lutte.

Persuadé que, dans les expéditions composées de plusieurs personnes, les moindres difficultés aboutissent généralement à des avis opposés qui deviennent des obstacles à l’entreprise, j’avais d’abord résolu de partir seul. Je me confiais dans mon tempérament éprouvé, ma longue expérience de la vie sauvage, mes loisirs et des ressources pécuniaires que je me proposais de consacrer sans réserve à l’objet que j’avais en vue. D’ailleurs, si j’avais été seul sur une route infréquentée, le danger de mourir ne m’aurait pas effrayé. Mais à ma destinée était liée une compagne, source tout à la fois de ma plus grande consolation et de ma plus grande sollicitude. Or, elle prétendait partager les périls que j’allais affronter. Presque au début de l’existence, pour elle l’âge mûr était une question d’avenir. Je l’eusse laissée avec bonheur environnée des douceurs du foyer domestique, car je frissonnais d’horreur en pensant à l’abandon où elle pourrait se trouver seule et sans protection au milieu des déserts. En vain, je la suppliai de demeurer au Caire ; avec la constance et le dévouement de son sexe, elle était résolue à partager toutes mes épreuves. Comme Ruth, elle répondait à mes objections : « En quelque lieu que vous alliez, j’irai avec vous. La terre où vous mourrez me verra mourir et je serai ensevelie où vous le serez. »

Ce fut donc avec elle que je partis du Caire, le 15 avril 1861, pour remonter le Nil. Nous atteignîmes Korosko le 11 mai, et, le 11 juin 1862, après une année toute entière passée sur les frontières septentrionales de l’Abyssinie, exploration qui sera l’objet d’une relation spéciale, nous arrivâmes à Khartoum, résidence du gouverneur général du Soudan égyptien et des consuls de France, d’Autriche et d’Amérique. C’est un séjour immonde. Sa garnison ne vit que de maraude. Tous les employés du gouvernement sont malhonnêtes et voleurs. Le gouverneur ordinairement ruine le pays par ses taxes oppressives et ses malversations. Le Soudan n’exporte que de la gomme, du séné, des cuirs et environ pour cent mille francs d’ivoire par an. Si cette possession est intéressante pour l’Égypte, ce n’est que parce qu’elle fournit des esclaves aux pays mahométans.

À Khartoum, l’argent valant de 36 à 80 pour cent, il y a peu de place pour un commerce légitime ; aussi n’en fait-on guère d’autre ici que celui des esclaves, et, en général, c’est dans cette catégorie d’affaires qu’il faut ranger ce qu’on appelle le commerce du Nil Blanc. Voici comment cela s’organise. Un aventurier sans ressources trouve pour ce négoce à emprunter à cent pour cent. Il lève une bande de coupe-jarrets et part vers le mois de décembre. Au delà de Gondokoro, il s’allie à un chef nègre quelconque, cerne un village qui lui est hostile, y met le feu, tue les hommes et emmène les femmes et les enfants, avec le bétail, l’ivoire et le reste du butin. Pour sa peine, le chef nègre obtient d’abord trente ou quarante têtes de bétail ; un tiers des vaches et des bœufs revient aux gens de l’expédition et le reste au négociant, qui rentre graduellement en possession du tout, en troquant contre des esclaves ce qu’ont obtenu ses gens, puis en profitant d’une dispute pour tuer le chef son allié dont le peuple est à son tour pillé et réduit en esclavage. Le bétail est troqué ensuite contre des esclaves et de l’ivoire. Alors le négociant, laissant jusqu’à son retour une partie de sa bande continuer les mêmes procédés, prend le chemin de Khartoum. À quelques lieues en avant il se défait de ses esclaves, qu’on expédie vers tous les pays de l’islamisme. Rentré en ville avec son ivoire et son argent, le négociant liquide son emprunt et devient capitaliste à son tour. Tel est le commerce du Nil Blanc.

Il s’ensuit que tout Européen qui veut remonter ce fleuve est regardé comme un espion, cherchant à violer le secret du territoire à esclaves, et que tout le monde, autorités, négociants, agents, se trouve intéressé à entraver son expédition.

Cependant, grâce à mon argent comptant, je réussis en quelques semaines à fréter deux bateaux à voile et une barque pontée, et à engager onze domestiques, quarante mariniers et quarante-cinq hommes armés, qui s’obligeaient à ne pas piller et à m’obéir absolument. Chacun reçut d’avance cinq mois de gage, fut largement festoyé et revêtu d’un uniforme brun. J’avais en outre quatre chevaux, quatre chameaux et vingt et un ânes, pour lesquels, avec l’aide d’un Bavarois, nommé Johann Schmidt, bon chasseur, homme aussi habile qu’honnête, j’avais fait faire des selles et des bâts, confectionnés avec le plus grand soin.

Nous partîmes de Khartoum le 18 décembre 1862, passant en quelques minutes du Nil Bleu dans le Nil Blanc, dont nous devions longtemps remonter le cours.

Dès les premiers jours de cette lente navigation, nous rencontrâmes des forêts marécageuses de sount (Acacia Arabica), repaire de la fièvre et des moustiques ; bientôt le courant se trouva séparé des rives par des masses de plantes flottantes, d’arbres appelés danemon mirabilis ou ambatch, et de roseaux, couvrant des deux côtés un espace de cinq cents mètres du fleuve, dont la largeur totale atteignait environ quinze cents mètres.

Le 30 décembre, Johann Schmidt se mourait en parlant de la fiancée qu’il avait laissée dans le village où il était né. Nous l’enterrâmes sous une croix gigantesque que je taillai avec un tamarinier. Pauvre ami ! C’était un triste début pour notre voyage.

Avec l’année nouvelle, nous sortions du Kordofan et nous entrions dans la région ou l’homme cesse de s’habiller. À l’est s’étend le Denka ; à l’ouest, le pays des Shillouks. C’est ici que s’est établi un des grands négociants du Nil Blanc, Mohammed-Her ; il avait alors l’impudence d’espérer s’acquérir l’impunité et une souveraineté de fait en offrant de payer un tribut à l’Égypte.

Les Shillouks paraissent fort nombreux ; ils ont des embarcations moitié canots et radeaux, d’immenses troupeaux et tous les caractères de cette vie sauvage que les nègres mènent depuis le Kordofan jusqu’à l’Obbo.

Les tribus qui peuplent cette contrée ont pour armes des lances, des arcs, des flèches empoisonnées, des bracelets armés de piquants pour déchirer leurs adversaires en les étreignant, des boucliers, des massues à tête de fer et des haches ; pour instruments, des couteaux, des houes ou molottes en forme d’as de pique, des tambours ou nogaras, et des harpes à huit cordes ou rababas ; pour ustensiles, des pipes, des tasses et des jarres en poterie plus ou moins habilement fabriquée.

Jusqu’au confluent du Sobat, les villages sont nombreux chez les Shillouks, tandis que le Denka est plat et marécageux. Le Nil a des eaux mortes et limoneuses ; celles du Sobat sont plus limpides et font cinq milles à l’heure. Le Sobat avait vingt-sept pieds de profondeur lors de notre passage, mais c’est un torrent qui se subdivise, à peu de distance du confluent, en plusieurs autres, et qui se sèche dès qu’il ne pleut point.

Par delà, le Nil ressemble à un grand marais, où le chenal, au milieu de roseaux étendus à perte de vue, n’a que cent cinquante mètres de large. Dans cette partie de son cours, il reçoit sur la rive droite, le Bahr-el-Girafe et, sur la gauche, le Bahr-el-Gazal. Le premier n’est qu’une branche du Nil ; le second n’est qu’un long système de marécage sans courant. Ici le passage ne peut être ouvert qu’au milieu des roseaux, des ambatchs, et de papirus magnifiques dont le sommet a environ quatre pieds de diamètre ; la navigation ne se fait qu’en halant péniblement les navires au moyen de cordages attachés aux roseaux ; c’est le domaine perpétuel de la fièvre. La tige des arbres ne portant pas de marque faite par les hautes eaux, on en conclut que le niveau y change peu sensiblement malgré la diversité des saisons. Les bras du Nil y ressemblent à un écheveau de fil étendu sur une mare, et l’on comprend aisément, à la vue des sinuosités extraordinaires qu’il décrit dans cette région, que les anciens aient renoncé à pousser plus loin leurs recherches.

Depuis le Bahr-el-Gazal, le Nil, réduit à cent mètres de largeur, et à un courant d’un mille trois quarts ou deux milles et demi par heure, traverse sur un long espace le territoire des Nouers.

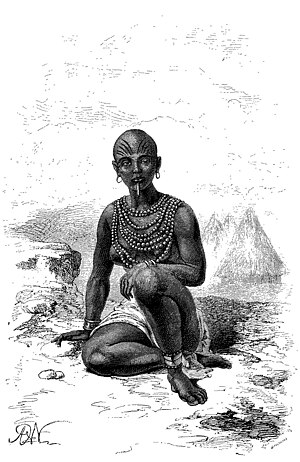

Le 13 janvier 1863, nous nous sommes arrêtés près d’un village qui s’élevait sur la rive droite, et les Nouers n’ont pas tardé à se rendre près de nos bateaux. Les hommes sont nus comme nos mains. Ils frottent leurs corps de cendre et se servent d’un mélange de cendre et d’urine de vache pour se teindre les cheveux en rouge ; ce qui leur donne un aspect affreusement diabolique. Celles des femmes qui ne sont pas mariées, vont également toutes nues ; les autres se couvrent le bas du torse avec une ceinture faite d’herbes. Les hommes portent au cou des colliers de perles fort lourdes ; aux bras, des anneaux qui sont, en haut, faits d’ivoire, et au poignet, fabriqués en cuivre, sans compter un horrible bracelet de fer massif qu’arment des pointes, longues d’un pouce à peu près et qui ressemblent aux griffes d’un léopard.

Quant aux femmes, pour achever de s’embellir, elles pratiquent une incision dans leur. lèvre supérieure et s’y plantent un fil de fer qui s’avance de quatre pouces comme la corne d’un rhinocéros et qu’elles ornent de verroteries. Elles sont hideuses. Les hommes, malgré leur taille et leur vigueur, ne sont guère plus beaux. Leurs pipes contiennent près d’un quart de livre de tabac, et, si le tabac vient à leur manquer, ils y fument du charbon de bois. Le sac qu’ils suspendent à leur cou est sans doute destiné à contenir les cadeaux qu’on leur fait.

Le chef de ce village s’appelait Joctian ; il est venu nous rendre visite avec sa femme et sa fille, et, pendant qu’il était assis sur un divan de notre cabine, j’ai dessiné son portrait, dont il a été enchanté. Comme je lui demandais à quoi pouvait lui servir son bracelet à pointes, ce doux homme me montra les cicatrices, dont, à l’aide de son instrument, il avait marqué le dos de sa chère moitié. Cette aimable famille se retira charmée des dons que je lui avais faits.

Durant notre navigation, la boulangerie consistait à broyer le blé au moyen de deux pierres, puis à faire avec cette farine des espèces de gâteaux bruns appelés kisras. L’une des pierres, celle qui sert de pilon, a une forme cylindrique, et on la fait tourner avec les deux mains. L’autre, quand elle est neuve, est une grande pierre plate, d’une quarantaine de livres et appelée mourhaka. Au bout de quelques mois d’usage, la moitié de cette meule a disparu ; or, la poussière qu’a produite le frottement s’étant mêlée à la farine, on ne peut pas douter qu’on n’ait peu à peu mangé la meule. Le premier des arts humains a encore des progrès à faire dans la vallée du Nil.

Un jour, en halant les bateaux, on réveilla un hippopotame qui allait s’échapper ou entraîner avec lui ceux de nos gens qui s’acharnaient à le tuer, lorsque je lui logeai une balle dans la tête. Des cicatrices nombreuses faites par les dents de ses congénères sillonnaient sa peau. Elles furent cause d’une grande discussion parmi nos gens. Les uns voulaient que ce fût son père, d’autres affirmaient que c’était sa mère qui l’avait châtié. La dispute s’échauffait, comme il arrive souvent parmi les Arabes qui soutiennent leur opinion obstinément sur un point, quelle qu’en soit la futilité. Elle menaçait de ne pas se terminer sans coups de part et d’autre. Heureusement ou convint de me choisir pour arbitre dans cette querelle intéressante, et ; comme je me hasardai à dire que l’auteur de ces blessures pouvait bien être l’oncle du jeune infortuné : « Par Allah ! c’est vrai, » s’écria-t-on, et mon avis, qui ne donnait raison à aucune fiction, satisfit tout le monde.

Cet hippopotame était gras comme du beurre. On le fit cuire, graisse, chair et peau tout ensemble. La peau en bouillant prit la teinte verdâtre de la graisse de tortue ; le goût en était exquis, bien supérieur à celui de la tête de veau, dont nous faisions une fausse soupe à la tortue. Un morceau ainsi préparé, puis mariné dans le vinaigre, accommodé avec des oignons hachés, du poivre de Cayenne et du sel, nous parut infiniment supérieur à la tortue elle-même.

Le 19 janvier, il sembla que nous sortions enfin de notre forêt aquatique d’herbes marécageuses et de roseaux. Nous arrivions à Zariba, où un Autrichien nommé Binder a établi sa station commerciale, au milieu de la tribu des Kytchs.

Ces indigènes, dont le pays est aujourd’hui un marais qu’on ne pourra traverser qu’après la baisse des eaux, ont des troupeaux nombreux, mais ils ne veulent ni vendre leur bétail ni le tuer pour s’en nourrir. Ils ne mangent de bêtes à cornes que celles qui meurent de maladie, se bornant à vivre de rats, de lézards, de serpents et de poissons, qu’ils réussissent à capturer en lançant leurs harpons au hasard à travers les roseaux. Quelquefois ils frappent un monstre pesant deux cents livres, qu’ils sont forcés de suivre à la nage jusqu’à ce que les forces de leur proie se soient épuisées, quittes à s’exposer ainsi à devenir eux-mêmes la pâture des crocodiles. Le plus souvent, ils ne pêchent rien, et, dans ce cas, plutôt que de tuer leur bétail, ils se laissent mourir de faim. En somme, ce sont des pasteurs fort misérables.

Le chef de cette tribu portait sur ses épaules une peau de léopard, attachée de façon à laisser voir le reste de son corps. Il avait pour tabatière une espèce de pique en fer de deux pieds de long, creusée à une extrémité que fermait un morceau de peau d’iguane. Il s’en pouvait servir comme d’une massue ou d’un poignard. Sa tête était coiffée d’une calotte de perles blanches, ornée d’un bouquet de plumes d’autruche. Sa fille, âgée d’environ seize ans, était la plus jolie négresse que j’eusse jamais vue ; son costume consistait en un morceau de cuir tanné d’environ un pied carré et qui attaché à un collier pendait sur le bras gauche ; de plus, elle portait, comme les autres jeunes filles du pays, une étroite ceinture composée de petits ornements de fer retentissants.

Pour en revenir à ces naturels, les hommes sont de belle taille, mais horriblement maigres ; les enfants ont l’air de squelettes, et, de fait, quand nous la vîmes, toute la tribu avait l’air affamé. Leurs parties postérieures paraissent avoir été enlevées à coups de rabot ; la maigreur donne à leurs bras et à leurs jambes une apparence démesurée. En exagérant, on pourrait dire qu’ils ressemblent plus à des cousins qu’à des hommes.

Dans cette saison, où leur pays est devenu un marais, les Kytchs se rassemblent comme des paquets de vermines sur le sommet des fourmilières qui dominent les eaux et les boues. Ces fourmilières sont construites durant la saison sèche par les fourmis blanches qui, montrant ici plus de prudence et d’énergie que les hommes, élèvent à une dizaine de pieds ces espèces de tours de Babel pour se préserver de l’inondation. Quand les eaux montent, elles s’y réfugient dans les étages supérieurs, et leurs bâtiments sont si solides que les Kytchs, qui y pullulent, y allument des feux, se mettant dans la fumée pour se préserver des moustiques, en se frottant le corps de cendre pour se garantir du froid.

Ces affamés nous assiégeaient toute la journée pour échanger leurs petits fagots contre des poignées de grains ou pour mendier de la farine qu’ils recevaient dans des coquilles en forme de gourde ; puis ils avalaient ce qu’on leur avait donné.

Leur misère est telle qu’elle leur fait dévorer avec avidité les animaux qu’ils trouvent morts, même la peau, même les os qu’ils broient entre deux pierres pour les réduire en une sorte de pâte dont ils se repaissent. Un animal qu’ils ont ramassé ou qu’ils ont tué, est absorbé de façon à ce qu’il n’en reste pas assez pour nourrir une mouche.

La polygamie est permise chez eux connue chez la plupart des sauvages qui habitent les climats chauds ; et, lorsqu’un homme devient très-âgé, ses nombreuses jeunes femmes deviennent l’héritage de son fils aîné.

À la tête de chaque troupeau, ils mettent un taureau sacré dont les cornes sont ornées de plumes et souvent de clochettes ; ce taureau est le chef des bestiaux qu’il mène paître, et, le matin, quand il sort de leur kraal, les Kytchs lui adressent une sorte de prière : « Veille bien sur tous tes camarades, lui disent-ils ; empêche les vaches de s’égarer et conduis-les aux endroits les plus fertiles, afin qu’elles nous donnent une grande quantité de bon lait. »

C’est dans leur pays, mais plus haut en remontant le Nil, que se trouvait la station des missionnaires autrichiens de la Sainte-Croix. L’établissement comprenait une vingtaine de huttes de gazon. Mais le supérieur, Grerr Morlang, m’avoua douloureusement que la mission ne pouvait avoir d’influence sur des sauvages de l’espèce de ceux parmi lesquels elle avait été fondée. Après un travail assidu, continué avec zèle durant plusieurs années, on n’avait obtenu aucun résultat. Ces nègres sont au-dessous des brutes, qui du moins ont des sentiments d’affectueuse reconnaissance pour ceux qui prennent soin d’elles. La société des missionnaires avait donc reconnu l’inutilité de cet établissement, et Gerr Morlang vient de vendre trois mille piastres, à peu près sept cent cinquante francs, son village à Courchid-Aga, négociant circadien, en compagnie duquel nous naviguions depuis le pays des Nouers.

Le 26 janvier, nous passions devant la contrée qui appartient aux Bohrs, sur la rive orientale ; le 28, devant les bivouacs des Aliabs, qui occupent, la rive occidentale.

Aucune de ces tribus du Nil Blanc ne mange la chair de leurs nombreux bestiaux. Elles se contentent du lait des vaches et du sang qu’elles tirent abondamment chaque mois à leurs animaux pour le faire bouillir et s’en nourrir. Quant à la fiente du bétail, elles en entretiennent des amas toujours incandescents, dont la cendre sert à oindre le corps, et la fumée à chasser les moustiques.

Le 30 janvier, nous traversions le district des Cheurs, dont les habitudes et les usages ressemblent à ceux de beaucoup d’autres tribus que nous rencontrâmes ensuite.

Les hommes ont pour armes des casse-tête en ébène fort bien faits, deux lances, un arc toujours tendu et un faisceau de flèches ; sur le dos, ils portent un petit tabouret ; à la main, une pipe immense. Leur tête est, au sommet, ornée d’aigrettes en plumes de coq. Quand ils sont debout, leur attitude favorite est de se tenir sur un pied tandis qu’une jambe pliée met l’autre pied en dedans de la jambe qui est tendue. Ils trouvent leur équilibre en s’appuyant sur une lance dont un bout pose à terre. Leurs flèches, d’à peu près trois pieds de longueur, sont dépourvues de plumes, et ont une pointe de bois dur, à cause de la rareté du fer chez eux.

Quant aux femmes, comme dans les tribus des Kytchs et des Baris, elles portent par devant un petit tablier de cuir ouvragé, ayant la largeur d’une main, et attaché à une ceinture de laquelle pend par derrière une queue qui descend jusqu’aux jarrets et qui est faite de très-minces lanières de cuir. L’article de luxe qu’elles apprécient ensuite le plus se compose des anneaux de fer poli qu’elles portent aux jambes en nombre suffisant pour monter jusqu’à la moitié du mollet et pour produire, lorsqu’elles marchent, un bruit qu’elles regardent comme du meilleur effet. Elles s’arrangent aussi, avec des morceaux de coquilles d’eau douce enfilées à des crins de girafe, des colliers et des ceintures dont la confection exige beaucoup de temps et qui ressemblent presque à des colliers de boutons en nacre de perle.

Elles portent leur enfant dans un sac de cuir attaché à leurs épaules et qui descend le long du dos, où il est fixé par une courroie. Elles conservent ainsi la liberté de leurs mouvements, et le négrillon se trouve fort à son aise dans son sac.

Leurs cabanes, comme dans la plupart des tribus, sont circulaires, avec des portes si étroites qu’on ne peut y entrer ou en sortir qu’à quatre pattes.

La récolte principale sur les bords du Nil Blanc est celle des graines de lotus. Il y a deux variétés de ces nénufars : l’une, grande et à fleurs blanches ; l’autre, plus petite. La capsule à graines de lotus blanc ressemble à un artichaut, dont la fleur n’est pas encore développée. Elle contient une quantité de graines grosses comme celles de la moutarde, mais ayant la forme de celles du pavot et la couleur d’un rouge clair ; leur saveur est sucrée et rappelle celle de la noisette. Dès que les capsules sont mûres, on les récolte et on les enfile sur des roseaux pointus et longs de quatre pieds, dont on forme ensuite des amas qu’on transporte dans les villages pour y faire sécher les capsules au soleil. Ensuite, on les emmagasine pour les transformer au fur et à mesure en une farine dont on fait de la pâte et des galettes.

Le 31 janvier, nous apercevons la montagne Lardo.

Le 1er février, nous sommes décidément sortis des marais niliaques. La rive est sèche et s’élève à la hauteur de quatre pieds au-dessus du fleuve. Les arbres abondent. Le pays a l’air d’un vaste verger et paraît fort peuplé.

Le 2, nous arrivons à Gondokoro.

Sur un sol ferme, plus haut d’une vingtaine de pieds que les eaux du Nil, on aperçoit des ruines de murs construits en brique. Ce sont les restes d’une église et d’un établissement de missionnaires. À côté, on voit des bosquets de citronniers et de limoniers, et les vestiges de ce qui fut un jardin. Telles sont les traces d’une tentative aussi généreuse qu’inutile pour importer la civilisation de l’Europe chrétienne dans ce lointain pays. Quant à une ville, on la chercherait en vain. Gondokoro, bien que son nom soit presque célèbre, n’est qu’une station de négociants en ivoire, et se compose d’une demi-douzaine de cabanes misérablement construites en gazon. On ne l’habite que deux mois. Quand les embarcations sont reparties pour descendre à Khartoum, et les expéditions armées, pour aller, sous prétexte de commerce, porter dans l’intérieur du pays le ravage et la désolation, Gondokoro n’est plus qu’un lieu désert.

II

Notre ennuyeuse navigation sur les eaux limoneuses du Nil Blanc et de ses marécages était donc terminée. Courchid-Aga me prêta ses magasins pour y serrer mon blé, dont la moitié était réservée à MM. Speke et Grant.

Bientôt je m’aperçus que j’étais regardé avec la plus grande méfiance par les agents et les employés des négociants, réunis en grand nombre à Gondokoro. Ils n’admettaient pas que mon seul but fût de voyager et restaient convaincus que javais pour mission de les prendre en flagrant délit dans leur affreux commerce d’esclaves.

Cependant le bruit se répandait qu’à une grande distance dans le sud se trouvaient deux hommes blancs qu’un sultan avait longtemps retenus prisonniers et qui possédaient des feux d’artifice d’une espèce extraordinaire. Tous deux, disait-on, avaient été malades, et même l’un était mort. Je ne doutais pas que ce bruit ne se rapportât à MM. Speke et Grant.

Comme il me fallait attendre l’arrivée d’une caravane pour repartir avec les porteurs d’ivoire qui m’aideraient à transporter mes bagages jusqu’à une factorerie prochaine, je me mis à donner de l’exercice à mes chevaux et à étudier les environs de Gondokoro et leurs habitants, qui sont de la tribu des Baris.

Leurs demeures sont des modèles de propreté. Chaque famille a un domicile entouré d’une haie impénétrable d’euphorbes. L’intérieur de l’enclos forme une cour dont le sol est durci par une espèce de crépi composé de cendre, de fiente de vache et de sable. Sur la surface, soigneusement balayée, s’élèvent une ou plusieurs cabanes qu’environnent des greniers fort habilement tressés en osier, couverts de chaume et soutenus par des plates-formes. D’autres constructions plus basses servent de poulaillers. Quant aux cabanes d’habitation, leur toiture forme une saillie, que supporte une colonnade de piliers et où l’on peut trouver de l’ombre pendant les ardeurs de la journée. Leur porte a généralement deux pieds de hauteur.

Dans un coin de la cour on enterre les membres de la famille qui viennent à mourir, et, sur la sépulture, on pose, à un bout, un poteau supportant des crânes de bœuf garnis de leurs cornes ; à l’autre, une touffe de plumes de coq.

Les femmes ont généralement la tête rasée. Comme celles des Cheurs, elles portent pour tout costume un tablier d’environ six pouces, élégamment brodé en perles ou fait en petits anneaux de fer, semblable à une cotte de mailles ; par derrière pend la queue accoutumée, faite en lanières de cuir fort déliées ou en ficelles fabriquées avec le coton du pays. Ce tablier et la queue qui l’accompagne sont attachés à une ceinture qui entoure le bas du torse, en sorte que la toilette de ces dames est achevée tout d’un coup. À la rigueur, cette queue ne manquerait pas d’utilité si elle pouvait leur servir à chasser les mouches, vrai fléau du pays. Au reste l’ensemble de la parure de ces dames est en apparence plus compliqué. Elle n’est en effet complète que lorsque l’estomac, le dos, les côtes et le ventre sont couverts d’un tatouage serré qui ressemble à des écailles de poisson et auquel un enduit d’ocre rouge donne l’air de briques nouvellement cuites.

Les hommes se parent des mêmes tatouages et de la même ocre. Ils sont bien faits. Pas plus que les femmes ils n’ont le nez épaté ni les grosses lèvres que nous considérons comme les traits caractéristiques des nègres. Leur figure est régulière, mais leur chevelure reste laineuse. Ils n”en conservent qu’une petite touffe au sommet de la tête, ou ils plantent une ou deux plumes.

Chaque homme porte sur lui ses armes, sa pipe et son

tabouret, et, quand il est posé debout sur un pied, il les

tient à ses mains, sauf le tabouret, attaché à son dos.

Leurs flèches sont empoisonnées, ou avec une résine

qui vient d’un pays lointain à l’ouest de Gondokoro, ou

avec le suc d’une espèce d’euphorbe, commune aux environs.

Les pointes en sont faites avec une habileté diabolique.

Les unes sont fixées au bois par des emboîtures,

les autres se détachent lorsqu’on essaie de les retirer

et restent dans la blessure, de façon à ce que le poison

s’absorbe avant qu’on ait pu retirer le pointe de la

flèche. Les arcs sont formés de bambous mâles, toujours

tendus, très-durs, mais dépourvus d’élasticité.

Quant aux flèches, dénuées de plumes, ce ne sont que

des roseaux ou des baguettes de bois léger, dont la

base est un peu renflée pour offrir un point d’appui à

la corde. Celle-ci ne se tire pas de la façon ordinaire.

La flèche n’est tenue qu’entre la jointure du milieu de l’index et le pouce, de façon que, l’arc n’ayant aucune

élasticité, la portée des flèches ne dépasse pas cent dix

mètres.

Il est heureux pour les Turcs que les Baris soient de pitoyables archers, car les mauvais traitements des négociants de Gondokoro les ont poussés à l’exaspération. De pacifiques qu’ils étaient, ils sont devenus les plus redoutables des nègres, voisins du Nil Blanc, et on n’obtient d’eux la tranquillité que par la terreur.

Notre sécurité était médiocre entre l’hostilité des nègres armés de leurs flèches empoisonnées et des centaines de brigands européens passant leurs journées à boire, à se disputer et à tirer des coups de fusil dont les balles venaient siffler parfois jusqu’à nos oreilles.

À chaque jour, à toute heure, il n’y avait pas à cette époque, à Gondokoro, d’éventualité plus probable pour un Européen, qu’une balle dans la tête par hasard. Les honnêtes trafiquants de l’endroit n’auraient vu dans cet accident que l’immense avantage d’être délivrés d’un espion… supposé. Un malheureux enfant assis sur le plat-bord d’un bateau fut foudroyé de cette manière. Nul n’avait fait le coup ! Le cadavre, tombé dans l’eau, fut entraîné par le fleuve. On balaya les fragments du crâne et de la cervelle projetés sur le pont, et ce fut tout.

Le séjour de Gondokoro n’avait donc rien que de désagréable pour nous. Les bandits blancs poussèrent à la révolte nos gens, auxquels je refusais la permission de faire une razzia sur les villages de Baris, et la révolte ne fut apaisée que grâce à l’énergie et au sang-froid que nous déployâmes en cette circonstance.

Les choses en étaient arrivées à cette crise lorsque, le 15 février, des coups de fusil annoncèrent l’approche de la caravane de Debono, qui amenait Speke et Grant.

Les voici ! Hourrah pour la vieille Angleterre ! Ils arrivent du lac Victoria d’où sort le Nil. Le mystère des siècles est donc découvert. J’étais heureux de les voir ; mais j’aurais voulu les rencontrer plus loin.

Je les aperçus comme ils se dirigeaient vers mes bateaux. À la distance d’environ cent mètres, je reconnus mon vieil ami Speke. Le cœur bondissant de joie, j’ôtai mon bonnet et criai de toutes mes forces : « Hourrah ! » en courant vers lui. J’avais une barbe et des moustaches de dix années, et, comme Speke ne s’attendait à rien moins qu’à me rencontrer au cœur de l’Afrique, il ne me reconnut pas d’abord. Quant à son compagnon, Grant, nous nous sentions amis avant d’avoir été présentés l’un à l’autre. Ces deux voyageurs entraient à Gondokoro comme deux navires battus par les hasards d’une longue et périlleuse traversée, mais encore en excellente condition. Speke était excessivement maigre et paraissait le plus fatigué ; mais il venait de faire à pied tout le voyage depuis Zanzibar, et sa santé restait robuste. Grant portait glorieusement ses haillons, ses restes de pantalons troués aux genoux ; il marchait soutenu par une ardeur fébrile. Ces deux amis portaient dans leurs yeux cette flamme qui témoignait de l’énergie dont ils avaient fait preuve.

Ma première impression fut que leur rencontre terminait mon expédition en la rendant inutile ; mais eux-mêmes, en me remettant fort généreusement une carte de leur voyage, me montrèrent qu’ils n’avaient pas pu achever l’exploration du Nil proprement dit, et qu’il en restait encore à faire une étude fort importante.

Ayant quitté le Nil au 2° 17’ de latitude septentrionale, ils ne l’avaient revu qu’au 3° 32’. On leur avait dit que, dans cet intervalle, tournant à l’ouest, le fleuve allait se perdre dans un lac, le Louta N’zigé, d’où il ressortait pour se diriger vers le nord. Comme on affirmait que ce lac s’étendait du sud au nord, dans la direction du Nil, il devait, s’il en était ainsi, jouer dans le bassin de ce fleuve un rôle important. Speke le considérait donc comme une seconde source du Nil, et, regrettant bien amèrement de ne l’avoir pas pu visiter, il m’engageait d’autant plus chaleureusement à combler cette lacune dans ses découvertes.

Je me résolus donc à continuer mon voyage, et je reçus de Speke des instructions dont voici les points principaux. — Après m’avoir conseillé de prendre deux interprètes parlant les idiomes des Baris ou des Madis et le kinyoro, parce que tous les dialectes de cette région appartiennent à ces deux familles de langues, il m’indiquait la route la plus directe à suivre pour me rendre chez Kamrasi, M’Kamma ou roi de l’Ounyoro, un des pays dont les bords sont arrosés par le Louta N’zigé ou lac des Sauterelles mortes ; il m’engageait à éviter d’aller voir d’abord Rionga, le frère de Kamrasi, mais son ennemi mortel, parce qu’autrement, je me fermerais l’entrée de l’Ounyoro ; à essayer de visiter l’Outoumbi, et à prendre des informations sur la Rouanda et les montagnes M’Foumbiro, pour savoir s’il y a du cuivre dans la première contrée, et si les habitants en reçoivent des simbis ou couris, et d’autres articles de marchandises venus de la côte occidentale.

Une carte dressée par Grant et ces instructions si généreusement données complétaient tous les renseignements dont j’avais besoin pour mon voyage.

Speke et Grant partirent pour l’Égypte le 26 février. Notre émotion ne nous permit que de leur dire : « La bénédiction de Dieu soit avec vous ! » Ils avaient remporté leur victoire ; ma tâche était à peine commencée. Je suivis de l’œil leur bateau jusqu’à ce qu’il eût tourné l’angle de la rivière, en leur souhaitant, du fond du cœur, toute la gloire que méritaient leurs exploits, et en me disant qu’un jour, après avoir achevé l’œuvre que nous avions débattue si chaleureusement ensemble, nous pourrions en reparler dans notre vieille Angleterre. Cette espérance, au moins pour Speke, ne devait pas se réaliser !

III

Je me retrouvais donc seul au milieu de mes mécréants, où des difficultés de tous genres allaient me retenir encore durant un grand mois.

J’avais fait avec les porteurs d’ivoire qui avaient accompagné, à Gondokoro, Speke et Grant, l’arrangement suivant : cinquante d’entre eux devaient transporter à Faloro ma cargaison qui se montait à cinquante-quatre cantars, chacun de 100 livres anglaises. Leur chef, Mohamed-Ouat-el-Mek, s’engageait à m’escorter si je voulais l’aider à se procurer de l’ivoire et lui faire un beau présent. C’était le lieutenant de Debono. J’étais donc tranquille et plein de confiance. Néanmoins un complot se tramait pour ruiner mon expédition, afin que le secret du négoce du Nil Blanc ne fût pas découvert. Mohamed avait résolu de partir avant le jour ; mes gens se soulèveraient et iraient le rejoindre pour faire avec lui la chasse aux esclaves.

Deux nègres, Richarn et Saat, ont été les seuls soutiens, vraiment fidèles, de mon expédition, et c’est à eux que j’en dois le succès.

Le premier, élevé à Khartoum par les missionnaires autrichiens, avait pourtant oublié la doctrine chrétienne ; mais il n’avait d’autre défaut que l’ivrognerie, et je l’avais nommé caporal. L’autre n’était qu’un gamin de douze ans. Né dans le Fertit, enlevé à six ans par les Arabes, vendu au Caire, il s’était sauvé chez les missionnaires autrichiens, qui avaient aussi entrepris son éducation ; mais ses camarades étaient de tels vauriens, qu’un jour les missionnaires avaient mis à la porte tous leurs élèves, et Saat avec eux. Il était venu demander à ma femme et à moi la grâce de nous servir. Après m’être rendu à la mission, où j’avais eu sur lui les meilleurs renseignements, je l’avais engagé. Depuis lors, il se regardait comme appartenant à Mme Baker, qu’il aimait comme une mère. Je lui avais donné un fusil à deux coups, dont il avait appris à se servir. Il n’avait pas de défaut. Foncièrement bon, il était doué d’une grande énergie morale. C’est lui qui révéla tout le complot à ma femme.

Un matin, je trouve Mme Baker fort pâle, en rentrant d’une tournée que je venais de faire. Elle appelle mon lieutenant et lui ordonne de dire à nos gens de descendre, parce que le départ est immédiat. Elle venait d’apprendre que leur dessein était, la nuit suivante, de déserter avec leurs armes, et de tirer sur moi si je m’opposais à leur abandon. Le lieutenant voulut nier le complot ; mais il fut confondu par les dépositions précises de Saat et de Richarn. À force d’énergie et de présence d’esprit, je réussis à désarmer quinze de mes hommes, qui, étant des Arabes djalyns, se réunirent à la bande de Mohamed, composée de leurs compatriotes. Les autres étaient, comme mon lieutenant, des Dongolouas. Ils s’étaient dispersés. Le lieutenant eut l’ordre de les désarmer sous peine de mort.

Cependant, Mohamed-Ouel-el-Mek se mettait en route vers le sud, en me faisant dire qu’il tirerait sur moi plutôt que de laisser un espion anglais pénétrer dans le pays des négociants.

Courchid-Aga me promit alors de me donner dix chasseurs d’éléphants, et de m’amener de Khartoum trente soldats nègres, à condition que je lui remettrais tout l’ivoire que je me pourrais procurer dans l’espace d’une année ; mais, le lendemain, il venait avec son associé m’apprendre que notre convention ne pouvait pas être réalisée, parce que tous ses hommes refusaient d’entrer à mon service.

Dans cet embarras, j’essayai d’enrôler des Baris ; mais un de leurs chefs que je mandai, tout en m’assurant qu’il était heureux de faire la commission d’un blanc honnête homme, me garantit que ma bonne réputation ne me serait d’aucune utilité, à cause de l’exaspération où étaient les Baris à l’égard des blancs, et que je n’étais pas assez fort pour me frayer un chemin à travers un pays hostile.

Je me résolus donc à rappeler mon lieutenant. Je l’intimidai en le menaçant de la justice du consul d’Angleterre, et lui dis que, s’il réussissait à ramener à leur devoir plusieurs Dongolouas, tout le passé serait pardonné.

Ils finirent par consentir à m’accompagner, pourvu que je me dirigeasse à l’est et non vers le sud. Je savais par Richarn et par Saat qu’ils avaient l’intention de m’assassiner, des que nous serions arrivés à la résidence d’un négociant nommé Tchenouda, dont les gens étaient aussi des Dongolouas ; mais, convaincu que le point principal était de m’éloigner avant tout de Gondokoro, je consentis à leur condition, en feignant de croire à leur bonne foi.

Sur ces entrefaites, la bande Tehenouda partit, dans la direction de l’est, sous les ordres du lieutenant Mohammed-Yer.

Une autre bande, dont le chef était Ibrahim, lieutenant de ce Courchid-Aga qui ne m’avait donné que des sujets de me louer de lui, allait, à deux jours d’intervalle, suivre la même route en compagnie de Latoukiens, dont le principal personnage, troisième chef de la ville de Tarroudle, s’appelait Adda, et avait reçu de moi, ainsi que ses compatriotes, beaucoup de cadeaux qui les avaient bien disposés à mon égard.

Les deux caravanes d’Ibrahim et de Mohammed-Yer étaient hostiles l’une à l’autre ; mais les gens de Courchid ne voulaient pas plus que je me joignisse à eux que n’y avaient consenti ceux de Tchnouda.

Si bien que, le 26 mars 1863, à sept heures du soir, je quittais Gondokoro sans guide et sans interprète, par suite des intrigues ourdies contre moi par les négociants du Nil Blanc.

Après trois nuits et deux jours de marche, presque sans repos, tant nous avions hâte d’atteindre avant la caravane d’Ibrahim le passage des montagnes, nous arrivâmes au défilé d’Ellyria. Les rochers, les arbres et les buissons l’obstruaient au point que nous y aurions été tous massacrés indubitablement, en cas d’hostilités.

Ma femme et moi, guidés par un Latoukien qui en route s’était joint à nous, nous partîmes en avant et gravîmes le col jusqu’au faîte. Ici 1’aspectde la vallée d’Ellyria offrait un admirable coup d’œil. La montagne d’Ellyria est le commencement d’une chaîne qui se profile indéfiniment vers le sud ; mais la vallée s’étend de l’ouest à l’est, entre deux ramifications de granit gris, qui ont environ mille mètres de hauteur, tandis qu’à l’est, à la distance d’une cinquantaine de milles les montagnes bleuâtres du Latouka bornaient l’horizon ; au fond de la vallée, qui paraissait avoir un mille en largeur, courait un ruisseau près duquel s’élevaient des arbres magnifiques ; plus loin, des forêts, et sur les flancs, couronnant les débris accumulés d’énormes rochers, on voyait partout d’épaisses palissades de bambous qui formaient l’enceinte de villes et de villages. Toute la vallée avait l’air d’être semée d’une série de fortifications habitées par une nombreuse population.

Je devais renoncer à m’y ouvrir un passage par la force, et je me résolus à me risquer seul dans la vallée pour y reconnaître les dispositions des habitants. Pourtant je voulais d’abord voir venir une caravane. L’anxiété commençait à nous gagner, quand, au loin, j’entendis des voix dont le bruit s’approchait ; je regarde vers le ravin et à moins de cinquante mètres de nous je vois sortir du sombre feuillage le drapeau rouge des Turcs. La caravane d”Ibrahim, qu’au prix de tant d’efforts nous avions voulu dépasser et éviter, se trouvait en avant de la nôtre.

Les insolents, au nombre de cent quarante hommes armés, plus trois cents porteurs latoukiens, défilent un à un devant nous sans daigner nous dire le salaam ordinaire. Ibrahim venait le dernier sur son âne, regardant droit devant lui. Le moment était critique. Mme Baker me conjura de ne pas laisser échapper l’occasion d’avoir avec cet homme une explication complète. J’y consentis. J’appelai Ibrahim ; lui demandai de se décider franchement pour ou contre moi ; lui représentant que je ne lui faisais pas concurrence, que je lui enverrais tout l’ivoire dont je possession en route, et que, pour l’amour de Gourchid son maître, je le récompenserais bien. Mme Barker plaida la même cause, et Ibrahim, déjà ébranlé, se laissa persuader par la promesse d’un fusil à deux coups et d’une certaine somme en pièces d’or. Cependant il partit, en nous recommandant de ne pas nous joindre à sa troupe, qui nous était hostile.

Quand nous fûmes descendus dans la vallée et assis à l’ombre d’un arbre, comme Ibrahim nous l’avait recommandé, nous vîmes arriver Leggé, le chef de ce canton, qui venait nous demander son droit d’entrée. De toutes les physionomies repoussantes que j’ai jamais vues, la sienne était la plus affreuse. Sa figure exprimait la férocité, l’avarice et la sensualité. Comme j’achevais de faire son portrait, j’eus la satisfaction d’apercevoir ma caravane descendre en bon ordre le revers de la montagne. L’étonnement de mes gens fut déjà grand lorsqu’ils nous trouvèrent si voisins de ceux d’Ibrahim ; mais il augmente encore en me voyant remettre à Ibrahim l’or et le fusil promis. Ils en conclurent qu’entre nous une alliance, dont ils ne se rendaient pas compte, avait été convenue.

Quant à Leggé, après avoir reçu de beaux cadeaux et avalé d’un trait une pinte du plus fort esprit-de-vin, il m’en demandait une seconde, lorsque heureusement éclata un épouvantable orage qui le força à se mettre à l’abri. Revenu dès que la tempête fut passée, il refusa de me rien vendre, mais ne rougit pas de prendre sa triple part d’une marmite de riz accommodé au miel pour ma caravane.

Le 30 mars, nous partîmes d’Ellyria, suivant les gens d’Ibrahim, dont il avait pris la direction. Nous le rejoignîmes au galop et le trouvâmes près de son étendard de tête, portant sur le devant de sa selle une fort jolie petite fille d’un an et demi, qu’il avait eue d’une jeune Bari ; celle-ci le suivait montée sur un bœuf. Il me répéta, ce que je savais depuis Gondokoro, que mes gens avaient fait le complot de m’abandonner dès qu’ils auraient atteint, dans le Latouka, la résidence de Tchenouda ; il m’assura de la neutralité de ses gens en cette circonstance, et je me promis de réprimer sans ménagement toute insurrection qui éclaterait.

En effet quand nous fûmes arrivés à Latonie, où résidait la bande de Mohammed-Her, lieutenant de Tchenouda, une altercation s’étant élevée entre les deux caravanes turques, je vis tous mes gens prendre fait et cause contre Ibrahim, puis refuser d’obéir à mes ordres de charger les chameaux. Le chef de l’émeute, Bellaal,

ne bougerait. Sur un second refus plus insolent encore, je l’envoyai d’un coup de poing, qui lui démonta la mâchoire, rouler à terre, étendu sans connaissance ; puis, prenant mes hommes à la gorge, je les menai l’un après l’autre aux chameaux, qu’ils se mirent enfin à charger, excepté trois d’entre eux, auxquels je permis de rester près de Bellaal pour le soigner.

Plus loin, grâce à la vitesse de mon cheval, je rattrapai un porteur latoukien qui s’évadait, et je le rendis aux Turcs d’Ibrahim, à condition qu’il aurait la vie sauve ; de cette façon, tandis que les Turcs se félicitaient d’avoir pour allié un homme dont le cheval ne permettait plus aux porteurs de s’enfuir, les Latoukiens me savaient gré d’avoir arraché un des leurs à la mort.

Au campement, nous reconnûmes que cinq de nos hommes avaient déserté avec leurs armes pour se joindre à Bellaal et à Mohammed-Her. Aussitôt je m’écriai solennellement devant les Arabes, qui croient aux sortiléges : « Les vautours se repaîtront de leur cadavres ! » présage qui ne tarda guère à être accompli.

Tarrangollé, où nous arrivions à la résidence d’Ibrahim, est la ville principale du Latouka et compte trois mille maisons, toutes fortifiées et divisées en rues faciles à défendre, excepté la grande rue, à cause de sa largeur. Ces maisons ressemblent à celles des Baris, excepté qu’elles manquent du toit avancé qui permet de se reposer au dehors et à l’abri du soleil. La ville est entourée de très-fortes palissades sous lesquelles ont été ménagées des portes voûtées qu’on ferme tous les soirs.

Le premier chef en est Moy ; le second, son frère Commoro, guerrier renommé, et le troisième Adda.

Les habitants sont les plus beaux sauvages que j’ai rencontrés. Ils sont grands, et diffèrent beaucoup des riverains du Nil Blanc par leur politesse et les agréments de leur physionomie. Ils sont fort braves et passent pour supérieurs à toutes les tribus qui combattent à pied ; mais ils ne pouvaient pas repousser en plaine les attaques de la cavalerie des Akkaras, qui habitent dans l’Est, et font parfois des invasions chez eux. Les hommes n’ont d’autre parure que leur coiffure en forme de casque. Chaque tribu, dans cette région, se distingue des autres par sa coiffure. Celle de Tarrangollé est faite avec la chevelure laineuse entrelacée peu à peu de ficelle. C’est un travail qui exige une persévérance de plusieurs années. À mesure que les cheveux traversent le premier réseau, ils sont arrangés comme les premiers ; en sorte qu’au bout d’un assez long temps, le sommet de la tête est surmonté d’une substance compacte qui a l’air d’un casque de feutre ayant environ un pouce et demi d’épaisseur. On y forme un rebord solide de la même épaisseur, en cousant les cheveux avec du fil. Le devant en est protégé de deux plaques de cuivre dont la plus haute a près d’un pied ; puis ce casque est orné de verroteries, dont les plus recherchées sont en porcelaine rouge ou bleue. Le tout est entouré d’un cercle de cauris et surmonté de plumes d’autruche.

Les Latoukiens n’ont ni arcs ni flèches ; leurs armes sont des lances, des massues à tête de fer, des sabres, et ce bracelet de fer garni de lames de couteau, dont nous avions vu l’équivalent chez les Nouers. Pour arme défensive, ils ont un bouclier en peau de girafe, fort dure bien que très-légère ; ce bouclier a quatre pieds six pouces anglais de long sur deux pieds de large.

Les femmes, généralement fort laides, sont d’immenses créatures, très-robustes, pourvues de membres gigantesques, et atteignant cinq pieds sept pouces anglais. Elles portent aussi de longues queues par derrière, s’enduisent le torse de graisse et d’ocre rouge, ont par devant un petit tablier en cuir, et recherchent beaucoup les grains de porcelaine rouge ou bleue.

Le grand chef, Moy, qui me fut présenté par Ibrahim, m’amena sa femme favorite Bekké, la plus jolie femme sauvage que j’aie pu voir, malgré ses cheveux coupés ras et enduits d’ocre rouge, et malgré son tatouage. Elle trouva, ainsi que sa fille, fort risible que je n’eusse qu’une femme, et elle conseilla très-cordialement à Mme Baker de se faire raser la tête et arracher les quatre dents de devant, afin de se faire traverser la lèvre inférieure, comme toutes les lionnes du Latacka, par un tube de verre ayant la forme et la longueur d’un crayon. C’est un usage d’ailleurs commun à toutes les femmes des tribus sur le bord du Nil Blanc.

Tandis que chez nous une famille de filles charmantes est ruineuse en raison même du nombre dont elle se compose, ici les filles sont une valeur. Les frais de leur toilette sont nuls, et chaque femme jeune et vigoureuse est payée dix vaches à son père. Cependant les Latoukiens tiennent plus à leurs vaches qu’à leurs femmes. Ils viennent tout récemment d’en donner une preuve éclatante.

La troupe de Mohamed-Her avait attaqué un village prudemment respecté par celle d’Ibrahim. Elle avait, sans grande résistance, enlevé, pour les réduire en esclavage, les femmes et les enfants ; mais, quand les Latoukiens la virent emmener aussi leurs vaches, ils étaient devenus furieux. Les gens de Mohamed, bravement attaqués, cernés dans un défilé, poussés vers un gouffre, précipités de cinq cents pieds de haut par les assaillants, avaient tous été tués, avec deux cents auxiliaires qui s’étaient joints à leur entreprise. Presque seuls, Mohamed-Her et Bellaal, échappés au massacre des leurs, étaient rentrés au camp.

« Où sont ceux qui m’ont abandonné ? demandai-je solennellement. — Tous morts, me répondit-on. — Ils auraient mieux fait, répliquai-je, de rester avec moi que de devenir la pâture des vautours. » Et j’ajoutai avec emphase : « Il y a un Dieu. » Cette terrible catastrophe, si voisine de la malédiction que j’avais prononcée, fit croire à tous que j’y étais pour quelque chose, et l’on me redouta.

Malheureusement, enorgueillis de leur victoire, les Latoukiens devinrent menaçants pour tous les blancs. En l’absence d’Ibrahim, qui alla querir à Gondokoro des munitions, j’eus infiniment de peine à empêcher la ville de Tarrangollé et le voisinage de se soulever contre nous, et de nous envelopper dans le châtiment dont les Latoukiens voulaient punir l’insolence des gens d’Ibrahim. Aussi, pour n’être plus compromis par la société de ces derniers, je dus prendre le parti d’établir mon camp hors de la ville.

Ce fut bientôt fait ; et comme les naturels ne voulaient me vendre ni chèvre ni bœuf, quoique chaque matin visse sortir de la ville dix mille têtes de bétail se rendant. au pâturage, je dus, pour varier la nourriture de lait, de blé et de volaille que je pouvais acheter assez abondamment, compter sur ma chasse. Heureusement, le gibier à plumes ne manquait pas sur les bords de la rivière qui passe à un mille de Tarrangollé. Elle est large de quatre-vingts mètres, mais a, dans les grandes eaux, à peine trois pieds de profondeur. J’y tuais souvent, avant déjeuner, une douzaine de canards et autant de grues ; souvent aussi des drakes et des oies, dont la tête était écarlate et les ailes armées d’éperon.

Un jour, les nogaras ou tambours battent, les trompettes sonnent ; je me mêle en curieux à la foule, et bientôt je me trouve au milieu de la cérémonie d’une danse funèbre. Les célébrants ont un costume original. Une douzaine de grandes plumes d’autruche orne leurs casques ; des peaux de léopards et de singes noirs et blancs sont suspendues à leurs épaules ; de grandes clochettes en fer, attachées à une ceinture de cuir, sont au bas de leurs reins, que les danseurs remuent avec les contorsions les plus ridicules ; une corne d’antilope, nouée à leur cou, leur sert, quand leur agitation est au comble, à pousser des sons qui tiennent des cris de l’âne et du hibou. Tout le monde hurle à la fois, et sept vogaras, d’inégale grandeur, font la basse dans ce concert infernal.

Les hommes, en grand nombre, exécutent une espèce de galop où ils brandissent leurs lances et leurs massues, en suivant, sur cinq à six de profondeur, les mouvements d’un chef qui danse à reculons. Les femmes, en dehors du galop, s’agitent avec lenteur, en poussant des cris plaintifs et discordants. Plus loin, une longue file d’enfants et de jeunes filles, la tête et le cou enduits d’ocre rouge et de graisse, portant des colliers et des ceintures de verroteries, battent la mesure avec leurs pieds, et font résonner les anneaux de fer de leurs jambes en accord avec la batterie des nogaras. Enfin, une femme courait sans cesse à travers les danseurs, saupoudrant leurs tôles avec de la cendre de charbon de bois, qu’elle transportait dans une gourde.

Cette cérémonie devait se continuer plusieurs semaines, en l’honneur d’un assez grand nombre de malheureux qui récemment étaient morts sur le champ de bataille. Et cependant, quand je questionnai longuement Commoro à ce sujet, il ne put n’expliquer, ni pourquoi on honore ceux qui sont tués à la guerre, ni pourquoi on déterre les os de ceux qui ont péri chez eux. Il ne croyait pas l’homme plus intelligent que le bœuf, ne se faisait aucune idée de la vie future, n’avait pas foi aux esprits, et pensait que les hommes ne sont bons que lorsqu’ils n’ont pas assez de force pour être méchants.

Dans les excursions que je fis autour de Tarrangolló, je pus constater que presque partout, à la surface de la terre, on trouve du fer d’excellente qualité. Aussi les Latoukiens sont-ils d’habiles forgerons, malgré l’état primitif de leurs instruments. Une branche fourchue de bois vert leur sert de pinces ; des pierres de dimensions différentes, voilà l’enclume et le marteau ; pour faire leurs soufflets, ils prennent deux pots d’un pied de profondeur à peu près ; au fond de chacun, ils adaptent un tube en terre d’environ deux pieds de long, dont une extrémité est insinuée dans un feu de charbon de bois ; les pots ont leur orifice recouvert d’un cuir lâche, fort souple, bien enduit de graisse, au centre duquel est noué, à angle droit, un bâton long de quatre pieds ; à ces deux bâtons, le souffleur imprime un mouvement perpendiculaire très-rapide et qui produit un fort courant d’air. C’est avec ces outils que les Latoukiens produisent des fers forgés qui étonneraient nos ouvriers anglais.

Ils font d’excellentes molottes, c’est-à-dire des houes de fer, scrupuleusement éprouvées, soigneusement taillées en cœur, comme les bêches de nos mineurs, et dont le manche a ici de sept à dix pieds de longueur. Comme cet instrument est le seul que ces sauvages emploient à l’agriculture, il est fort estimé par eux. Le long du Nil Blanc et jusqu’à l’Ounyoro, les molottes forment le principal objet d’échange, soit contre l’ivoire ou contre des bœufs. Sans molottes ou sans femmes à troquer, il est à peu près impossible, dans cette région, de se procurer du bétail ; aussi ces articles d’échange forment-ils une des portions les plus recherchées du butin qu’on se propose d’obtenir par les razzias.

Plusieurs fois durant mon séjour dans le Latouka, j’ai eu occasion de chasser des éléphants sans en pouvoir tuer beaucoup, quoiqu’ils y soient assez nombreux. Un jour qu’Adda, le troisième chef de Tarrangollé, s’était enrôlé à mon service pour une battue, nous rencontrâmes une grosse bande de ces animaux ; j’en blessai un deux fois en galopant ; mais ma poursuite ne me laissait pas le loisir de recharger mon arme : la bête se tourne sur moi, je me sauve ; un de mes gens n’apporte une carabine avec laquelle je blesse une troisième fois l’éléphant à l’omoplate ; il fond sur moi, je n’esquive et me trouve en face d’une colonne serrée de dix-huit éléphants. J’en poursuis un sans réussir à l’atteindre ; mais, en revenant sur mes pas, je rencontre mon blessé, qui me charge ; je le poursuis encore près de deux heures ; enfin je le blesse de nouveau, il s’élance furieux sur moi ; tous mes gens m’avaient abandonné ; mon cheval était rendu de fatigue, et je ne réussis à m’échapper qu’en trompant l’éléphant par un heureux détour. Cet animal mourut dans la nuit. Les habitants de Tarrangollé mangèrent sa viande et ceux de Ouakkala m’évitèrent la peine d’emporter ses défenses.

Traduit de l’ouvrage de sir Samuel Baker par

(La suite à la prochaine livraison.)