Les Merveilles de la science/Éthérisation

Soulager la douleur est une œuvre divine, a dit Hippocrate. Lorsque le père de la médecine exprimait cette idée, il parlait seulement de ces palliatifs insuffisants ou infidèles employés de son temps pour atténuer, dans le cours des maladies, les effets de la douleur. La découverte de l’éthérisation est venue donner à cette pensée une signification plus précise ; et de nos jours, en présence des résultats fournis par la méthode américaine, quelques esprits enthousiastes n’ont pas hésité à lui prêter le sens d’une vérité absolue. Sans vouloir prendre au sérieux cette interprétation, qui se ressent un peu trop du mysticisme des universités allemandes, on ne peut cependant s’empêcher de reconnaître dans la découverte de l’éthérisation, la réunion des circonstances les plus étranges. Rien, dans son origine, dans ses débuts, dans ses progrès, dans son développement, dans son institution définitive, ne rappelle les formes et l’évolution habituelles des découvertes ordinaires. C’est dans un coin du nouveau monde, loin de cette Europe, siége exclusif et berceau des sciences, qu’elle voit inopinément le jour, sans que rien l’ait préparée ou annoncée, sans que le plus léger indice ait fait pressentir un moment l’approche d’un événement aussi grave. Elle ne se produit pas dans le monde scientifique sous les auspices d’un nom brillant ; c’est un pauvre et ignorant dentiste qui, le premier, nous instruit de ses merveilles. Toutes les inventions de notre époque se sont accomplies lentement, par des tâtonnements pénibles, par des progrès successifs laborieusement réalisés ; celle-ci atteint du premier coup ses dernières limites : elle est à peine connue et signalée en Europe, qu’aussitôt des milliers de malades sont appelés à jouir de ses bienfaits. La plupart des grandes découvertes de notre siècle ont coûté à l’humanité de nombreuses victimes ; les machines à vapeur, les bateaux à vapeur, les chemins de fer, les aérostats, la poudre à canon, le paratonnerre, toutes les machines merveilleuses de l’industrie moderne, nous ont fait acheter leur conquête par de pénibles sacrifices. Au contraire, l’éthérisation, bien qu’elle touche aux sources mêmes de la vie et qu’elle semble témérairement jouer avec la mort, n’amène pas, dans ses débuts, l’accident le plus léger ; dans les applications innombrables qu’elle reçoit dès les premiers temps, elle ne compromet pas une seule fois la vie des hommes. Toutes nos découvertes sont loin d’atteindre d’une manière absolue le but qu’elles se proposent ; elles laissent toujours aux perfectionnements et aux progrès de l’avenir une part considérable. L’éthérisation semble, au contraire, toucher du premier coup à la perfection et à l’idéal ; car non-seulement elle remplit complétement son objet, l’abolition de la douleur, mais elle le dépasse encore, puisqu’elle substitue à la douleur un état tout particulier de plaisir sensuel et de bonheur moral. Quel étonnant contraste entre les opérations chirurgicales pratiquées avant la découverte de la méthode anesthésique et celles qui s’exécutent aujourd’hui sous sa bienfaisante influence ! Qui n’a frémi au spectacle que présentaient autrefois les opérations sanglantes ? Nous ne voulons pas attrister l’esprit de nos lecteurs de ce lugubre tableau ; mais seulement que l’on compare entre elles ces deux situations si opposées, et que l’on dise ensuite si la découverte américaine n’a point dépassé les limites ordinairement imposées aux inventions des hommes.

Quelles que soient les conclusions que l’on veuille tirer du rapprochement de ces faits, il faudra reconnaître au moins qu’en nous donnant le pouvoir d’anéantir la douleur, cet éternel ennemi, ce tyran néfaste de l’humanité, la méthode anesthésique nous a enrichis d’un bienfait inappréciable, éternellement digne de l’admiration et de la reconnaissance publiques.

Cette haute opinion, qu’il convient de se former de la découverte américaine, aurait pu sembler exagérée à l’époque de ses débuts, au moment où l’annonce de ses prodigieux effets vint frapper le monde savant d’une surprise qui n’est pas encore effacée. Mais aujourd’hui tous les doutes sont levés. Plusieurs années d’études et d’expériences accomplies dans toutes les régions du monde, sous les climats les plus opposés, dans les conditions les plus diverses, ont permis d’instruire la question jusque dans ses derniers détails, et de résoudre toutes les difficultés secondaires qui avaient surgi à l’origine. En Amérique, en Angleterre et surtout en France, les Académies et les Sociétés savantes se sont emparées avec ardeur de ce brillant sujet, et la question est aujourd’hui fixée dans tous ses points utiles. Aussi le moment est-il parfaitement opportun pour présenter le tableau général de l’histoire et de l’état présent de cette belle découverte. Le temps nous place déjà assez loin de ses débuts pour nous défendre de l’entraînement d’un enthousiasme irréfléchi, et de plus il nous a préparé un si grand nombre de renseignements et de faits, qu’il est maintenant facile de juger sainement et en connaissance de cause, ce grand événement scientifique. D’ailleurs, une main savante a rassemblé tous les éléments de cette enquête. M. Bouisson, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Montpellier, a publié en 1850, sous le titre de Traité théorique et pratique de la méthode anesthésique, un ouvrage étendu dans lequel tous les faits qui se rattachent à la découverte américaine sont étudiés d’une manière approfondie. Les recherches contenues dans le livre du professeur de Montpellier, nous permettront de donner à nos lecteurs une idée claire et complète de la découverte la plus intéressante de notre siècle.

La question historique qui se rattache à la découverte de l’éthérisation a soulevé, aux États-Unis, de longs et importants débats ; elle est devenue le texte de quelques publications qui, à ce point de vue, offrent un grand intérêt. Le dentiste William Morton a publié à Boston, en 1847, un exposé des faits qui ont amené la découverte des propriétés stupéfiantes de l’éther. Le mémoire de Morton sur la découverte du nouvel emploi de l’éther sulfurique contient beaucoup d’assertions qui seraient d’une haute gravité, si la critique historique pouvait les accepter sans contrôle. Par malheur, les témoignages invoqués par le dentiste de Boston ne sont empreints que d’une véracité fort douteuse, et c’est ce qu’a parfaitement démontré un nouvel opuscule publié en 1848 par les soins du docteur Jackson. MM. Lord, de Boston, sont les auteurs d’un Mémoire à consulter, qui a pour titre : Défense des droits du docteur Charles Jackson à la découverte de l’éthérisation. Bien que très-confuse et très-obscure, la dissertation des avocats du docteur Jackson fournit un certain nombre de documents authentiques, qui permettent de rétablir la vérité sur une question qui a longtemps agité et qui divise encore les savants américains. L’étude attentive que nous avons faite des diverses pièces rapportées dans ces deux opuscules, nous donnera, nous l’espérons, les moyens d’éclaircir ce point de l’histoire de la médecine contemporaine sur lequel on ne possédait jusqu’à ce jour que des données contradictoires.

Abordons en conséquence la question historique ; nous arriverons ensuite à l’exposition des faits généraux qui constituent la méthode anesthésique, considérée au point de vue de la science.

CHAPITRE PREMIER

L’honneur d’une découverte scientifique peut rarement se rapporter aux efforts d’un seul homme ; presque toujours une longue série de travaux isolés et sans but spécial en avait rassemblé les éléments, jusqu’à ce qu’un hasard heureux ou une intuition puissante, vînt la dégager et lui donner sa forme et sa constitution définitives. Si l’on n’a pas suivi d’un œil attentif cette lente et secrète élaboration des bases de l’édifice, il est difficile de reconnaître les matériaux successifs qui ont servi à l’élever, et l’on ne distingue plus dès lors que le nom de celui qui fut assez heureux ou assez habile pour se placer à son sommet. C’est là ce qui explique l’erreur générale, qui attribue au seul Jackson la découverte de l’anesthésie. On a ignoré ou perdu de vue les travaux de ses devanciers, et l’on a fautivement attribué à un seul homme la gloire d’une invention qui fut en réalité le résultat d’un grand nombre d’efforts collectifs. Ce serait, en effet, une grande erreur de s’imaginer que la recherche des moyens anesthésiques appartienne exclusivement à notre époque. L’idée d’abolir ou d’atténuer la douleur des opérations est aussi vieille que la science, et depuis l’origine de la chirurgie, elle n’avait pas cessé de préoccuper les esprits. Seulement le succès avait manqué aux nombreuses tentatives dirigées dans ce sens, et l’on avait fini par regarder ce grand problème comme tout à fait au-dessus des ressources de l’art.

Le savant philologue Eloy Johanneau a publié une note intéressante, sur les moyens employés par les anciens, pour rendre nos organes insensibles à la douleur. Il cite, à ce sujet, un passage de Pline, dont voici la traduction dans le vieux style d’Antoine du Pinet : « Quant au grand marbre du Caire, qui est dit des anciens Memphitis, il se réduit en poudre, qui est fort bonne, appliquée en liniment avec du vinaigre, pour endormir les parties qu’on veut couper ou cautériser, car elle amortit tellement la partie, qu’on ne sent comme point de douleur. » Mais Antoine du Pinet n’osait pas croire, sans doute, à un effet si surprenant, puisqu’il affaiblit dans sa traduction le texte de Pline, qui assure positivement qu’on ne sent point de douleur : nec sentit cruciatum. Le même Antoine du Pinet, qui a traduit aussi les Secrets Miracles de la nature, et qui a fait des notes marginales sur sa traduction de Pline, y cite messer Dioscoride, qui dit que cette pierre de Memphis est de la grosseur d’un talent, qu’elle est grasse et de diverses couleurs. Dioscoride ajoute que si on la réduit en poudre, et qu’on l’applique sur les parties à cautériser ou à couper, ces parties deviennent insensibles sans qu’il en résulte aucun danger. Cependant rien, dans les ouvrages de la médecine ancienne, ne confirme l’emploi de cette pierre de Memphis, qui pourrait bien être un de ces mille préjugés, qui surprennent trop souvent l’opinion du crédule naturaliste de l’antiquité.

On ne pourrait en dire autant, sans injustice, de l’emploi fait chez les anciens de certaines plantes stupéfiantes. Les propriétés narcotiques de la mandragore, par exemple, ont été évidemment connues et mises à profit par eux pour calmer, dans certains cas, les douleurs physiques. Pline dit, en parlant du suc épaissi des baies de la mandragore : « On prend ce suc contre les morsures des serpents, ainsi qu’avant de souffrir l’amputation ou la ponction de quelque partie du corps, afin de s’engourdir contre la douleur. » Dioscoride et son commentateur Matthiole donnent, à propos de cette plante, le même témoignage : « Il en est, dit Dioscoride, qui font cuire la racine de mandragore avec du vin jusqu’à réduction à un tiers. Après avoir laissé clarifier la décoction, ils la conservent et en administrent un verre, pour faire dormir ou amortir une douleur véhémente, ou bien avant de cautériser ou de couper un membre, afin d’éviter qu’on n’en sente la douleur. Il existe une autre espèce de mandragore appelée morion. On dit qu’en mangeant une drachme de cette racine, mélangée avec des aliments ou de toute autre manière, l’homme perd la sensation et demeure endormi pendant trois ou quatre heures : les médecins s’en servent quand il s’agit de couper ou de cautériser un membre. » La même assertion se retrouve dans Dodonée, d’où M. Pasquier a extrait le passage suivant : « Le vin dans lequel on a mis tremper ou cuire la racine de mandragore fait dormir et apaise toutes les douleurs, ce qui fait qu’on l’administre utilement à ceux auxquels on veut couper, scier ou brûler quelque partie du corps, afin qu’ils ne sentent point la douleur. »

Au moyen âge, l’art de préparer avec les plantes stupéfiantes des breuvages somnifères était, comme on le sait, poussé fort loin. On connaissait en outre quelques substances narcotiques qui avaient la propriété d’abolir la sensibilité. Ce secret, qui existait dans l’Inde depuis des temps reculés, avait été apporté en Europe pendant les croisades, et il est reconnu que les malheureux qui étaient soumis aux épreuves de la question trouvaient quelquefois, dans l’usage de certains narcotiques, le moyen d’échapper à ces douleurs. Une règle de jurisprudence établit que l’insensibilité manifestée pendant la torture est un signe certain de sorcellerie. Plusieurs auteurs invoqués par Fromman[1] parlent de sorcières qui s’endormaient ou riaient pendant ces cruelles manœuvres, ce que l’on ne manquait pas d’attribuer à la protection du diable. Dès le quatorzième siècle, Nicolas Eymeric, grand inquisiteur d’Aragon, et auteur du Directoire des inquisiteurs, se plaignait des sortilèges dont usaient quelques accusés, et qui leur permettaient de rester insensibles aux souffrances de la question[2]. Fr. Pegna, qui a commenté, en 1578, l’ouvrage d’Eymeric, donne les mêmes témoignages sur l’existence et l’efficacité de ces sortilèges. Enfin, Hippolytus, professeur de jurisprudence à Bologne en 1524, assure, dans sa Pratique criminelle avoir vu des accusés demeurer comme endormis au milieu des tortures, et plongés dans un engourdissement en tout semblable à celui qui résulterait de l’action des narcotiques. Étienne Taboureau, contemporain de Pegna, a décrit également l’état soporeux qui dérobait les accusés aux souffrances de la torture. Suivant lui, il était devenu presque inutile de donner la question, la recette engourdissante étant connue de tous les geôliers, qui ne manquaient pas de la communiquer aux malheureux captifs destinés à subir cette cruelle épreuve.

Cependant le secret de ces moyens ne paraît pas avoir franchi, au moyen âge, la triste enceinte des cachots, et les chirurgiens ne purent songer sérieusement à en tirer parti pour épargner à leurs malades les souffrances des opérations. D’ailleurs les résultats fâcheux qu’entraîne si souvent l’administration des narcotiques s’opposaient à ce que leur usage devînt général. La dépression profonde qu’ils exercent sur les centres nerveux, la stupeur, les congestions sanguines qui en sont la suite, les difficultés inévitables dans la mesure de leur administration, la lenteur dans la production de leurs effets, leur persistance, et les accidents auxquels cette persistance expose, durent empêcher les chirurgiens de tirer parti des narcotiques comme agents prophylactiques de la douleur. Aussi les témoignages de leur emploi sont-ils extrêmement rares dans les écrits de la chirurgie de cette époque ; Guy de Chauliac, Brunus et Théodoric sont les seuls auteurs qui les mentionnent. Théodoric, médecin qui vivait vers le milieu du treizième siècle, recommande, pour atténuer ou abolir les douleurs chirurgicales, d’endormir le malade en plaçant sous son nez une éponge imbibée d’opium, d’eau de morelle, de jusquiame, de laitue, de mandragore, de stramonium, etc. : on le réveillait ensuite en lui frottant les narines avec du vinaigre, du jus de fenouil ou de rue[3].

Voici le texte original qui spécifie d’une façon précise, la manière dont se comportait Théodoric. J, Canappe, médecin de François Ier, dans son ouvrage imprimé à Lyon en 1553, le Guidon pour les barbiers et les chirurgiens, décrit ainsi, en parlant du régime pour trancher un membre mortifié le procédé mis en usage par Théodoric et ses imitateurs :

« Aucuns, dit-il, comme Théodoric, leur donnent médecines obdormières qui les endorment, afin que ne sentent incision, comme opium, succus morellœ, hyoscyami, mandragores, cicutœ, lactucœ, et plongent dedans esponge, et la laissent sécher au soleil, et quand il est nécessité, ils mettent cette esponge en eau chaulde, et leur donnent à odorer tant qu’ils prennent sommeil et s’endorment ; et quand ils sont endormis ; ils font l’opération ; et puis avec une autre esponge baignée en vinaigre et appliquée ès narines les esveillent, ou ils mettent ès narines ou en l’oreille, succum rutœ ou feni, et ainsi les esveillent, comme ils dient. Les autres donnent opium à boire, et font mal, spécialement s’il est jeune ; et le aperçoivent, car ce est avec une grande bataille de vertu animale et naturelle. J’ai ouï qu’ils encourent manie, et par conséquent la mort. »

Cependant l’histoire de la chirurgie du moyen âge est muette sur l’emploi de ces pratiques ; les préceptes de Théodoric restèrent donc sans application.

En 1681, pendant qu’il professait à Marbourg, l’illustre créateur de la machine à vapeur, Denis Papin, écrivit un Traité des opérations sans douleur. Malheureusement ses ressources ne lui permirent pas de livrer cet ouvrage à l’impression. En quittant l’Allemagne, il le laissa à un de ses amis, le médecin Bœmer. Ce manuscrit, conservé d’héritier en héritier dans la famille de ce médecin, fut acheté pour quelques louis par le bibliothécaire de l’électeur de Hesse. Il figure aujourd’hui à la place d’honneur dans la bibliothèque de ce prince, et il serait bien intéressant de le voir livrer à l’impression.

Dans les temps modernes, à l’époque de la renaissance de la chirurgie, au milieu de toutes les grandes questions scientifiques qui commencèrent à s’agiter, on ne pouvait pas négliger le problème d’abolir la douleur des opérations. Aussi, à mesure que s’augmentent les ressources et l’étendue de l’arsenal chirurgical, on voit les praticiens s’occuper, en même temps de défendre les malades contre cette misérable boutique et magasin de cruauté, comme l’appelait déjà Ambroise Paré. Mais une revue rapide des divers moyens qui ont été proposés ou employés jusqu’à ce jour pour atteindre ce but, montrera facilement que toutes les tentatives faites dans cette direction avaient échoué de la manière la plus complète.

L’opium, dont l’action narcotique a été connue de toute antiquité, et que Van Helmont appelle un don spécifique du Créateur, a été employé à toutes les époques pour atténuer l’aiguillon de la douleur. Théodoric et Guy de Chauliac l’administraient aux malades qu’ils se disposaient à opérer. Beaucoup de chirurgiens imitèrent cet exemple, et au siècle dernier, Sassard, chirurgien de la Charité, a beaucoup insisté pour faire administrer, avant les opérations graves et douloureuses, un narcotique approprié à l’âge, au tempérament et aux forces du malade. Mais la variabilité et l’inconstance des effets de l’opium, l’excitation qu’il provoque souvent au lieu de l’insensibilité que l’on recherche, son action toxique, les congestions cérébrales auxquelles il expose, la lenteur avec laquelle s’efface l’impression qu’il a produite sur l’économie, tout contribuait à faire rejeter son emploi de la pratique chirurgicale[4].

La compression a été assez souvent employée dans la chirurgie moderne pour diminuer la douleur pendant les grandes opérations, et surtout dans les amputations des membres. Elle était exercée à l’aide d’une courroie fortement serrée au-dessus du lieu où les parties devaient être divisées. Van Swieten, Teden et Juvet ont beaucoup recommandé l’emploi de ce moyen. Mais la compression circulaire, sans jouir des avantages de l’opium, présentait des inconvénients plus grands encore ; car, à la douleur qu’on cherchait à prévenir, et que tout au plus on atténuait faiblement, venait s’ajouter une nouvelle douleur, résultat immédiat de cette compression mécanique elle-même.

Les irrigations froides, l’application de la glace, ont souvent permis, non-seulement de diminuer le mouvement fluxionnaire, mais encore de calmer la douleur. L’engourdissement par le froid provoque un certain degré d’insensibilité. Après la bataille d’Eylau, Larrey remarqua, chez les nombreux blessés qu’il fut obligé d’amputer par un froid très-intense, un amoindrissement notable de la douleur. Mais il est évident que ce moyen, fort imparfait d’ailleurs pour produire une insensibilité locale absolue, offre le danger de compromettre la santé générale des malades.

L’ivresse alcoolique pouvait-elle, comme quelques chirurgiens l’ont espéré, amener des résultats plus satisfaisants ? On savait depuis longtemps que les luxations se réduisent avec une facilité extrême et sans provoquer de douleur, chez les individus pris de vin. Haller rapporte plusieurs cas d’accouchements accomplis sans douleurs pendant l’ivresse, et Deneux a observé un fait semblable à l’hôpital d’Amiens. Quelques chirurgiens ont même pratiqué, dans les mêmes circonstances, des amputations dont la douleur ne fut point perçue par le malade. Blandin se vit, il y a plusieurs années, dans la nécessité de pratiquer l’amputation de la cuisse à un homme qui fut apporté ivre-mort à l’Hôtel-Dieu. L’individu resta entièrement insensible à l’opération, et quand les fumées du vin furent dissipées, il se montra profondément surpris et en même temps très-affligé de la perte de son membre. Les faits de ce genre ont inspiré à quelques chirurgiens, l’idée de provoquer artificiellement l’ivresse pour soustraire les opérés à l’impression de la douleur. Richerand a conseillé, dans les luxations difficiles à réduire, d’enivrer le malade pour triompher de la résistance musculaire. Mais une telle pensée ne pouvait recevoir les honneurs d’une expérimentation sérieuse : l’ivresse, même décorée d’une intention thérapeutique, ne pouvait entrer dans le cadre de nos ressources médicales. Le dégoût profond qu’elle inspire, l’état d’imbécillité et d’abrutissement qu’elle entraîne, la dégradation dont elle est le type, les réactions qu’elle occasionne, devaient la faire exclure du domaine de la chirurgie. D’ailleurs l’action des alcooliques n’amène pas toujours l’insensibilité. M. Longet a mis ce fait hors de doute en expérimentant sur les animaux, et un de nos chirurgiens, qui avait cru ennoblir l’ivresse en la déterminant avec du vin de Champagne, échoua complètement dans ses tentatives pour provoquer l’insensibilité : le Champagne additionné de laudanum, malgré des libations abondantes, n’amena d’autre phénomène qu’une hilarité désordonnée.

L’ivresse du haschisch est aussi insuffisante que celle du vin pour produire l’insensibilité. Ce n’est guère que sur les facultés intellectuelles que se manifeste l’action de ce singulier produit ; l’imagination reçoit sous son influence un degré extraordinaire d’exaltation, l’individu rêve tout éveillé, mais ses organes restent accessibles à la douleur.

En 1776, certains esprits enthousiastes crurent pendant quelque temps le problème qui nous occupe positivement résolu. Mesmer venait d’arriver à Paris pour y faire connaître les merveilles du magnétisme animal. Avec l’aide de son élève, le docteur-régent Deslon, Mesmer remuait tout Paris et jetait les esprits dans une confusion extraordinaire. Il serait hors de propos de rappeler ici les détails de cette curieuse histoire : ce baquet magique, ces tiges d’acier, ces chaînes de métal passées autour du corps des malades et dans lesquelles beaucoup de personnes voyaient autant de petits tuyaux destinés à conduire la vapeur d’un certain liquide contenu dans le baquet. On attribuait à ces appareils fantastiques les plus merveilleux effets ; les maux de l’humanité allaient s’évanouir comme par enchantement, les opérations les plus cruelles seraient supportées sans la plus légère souffrance, les femmes devaient enfanter sans douleur. De nombreux essais furent tentés par les adeptes de ses doctrines, et par suite du mystérieux prestige, que ces idées exerçaient sur certaines imaginations faibles ou déréglées, on signala quelques succès au milieu d’échecs innombrables. Ces jongleries, encouragées par des princes du sang et par le roi lui-même, durèrent plusieurs années.

Nous avons vu renaître, à notre époque, les prétentions du magnétisme animal, en ce qui touche ses applications à la médecine opératoire ; mais il s’agissait cette fois de faits positifs ou du moins susceptibles de contrôle. En 1829, une opération grave fut pratiquée à Paris pendant le sommeil magnétique sans que le malade en eût conscience. À quelque point de vue qu’on l’envisage, l’observation de M. Jules Cloquet est remplie d’intérêt, et l’on nous permettra de la rapporter.

Un médecin qui s’occupait beaucoup de magnétisme, M. Chapelain, soumettait depuis longtemps à un traitement magnétique, une vieille dame atteinte d’un cancer au sein. N’obtenant rien autre chose qu’un sommeil très-profond, pendant lequel la sensibilité paraissait abolie, il proposa à M. Jules Cloquet de l’opérer pendant qu’elle serait plongée dans le sommeil magnétique. Ce dernier, qui avait jugé l’opération indispensable, voulut bien y consentir, et l’opération fut fixée au 12 avril. La veille et l’avant-veille, la malade fut magnétisée plusieurs fois par M. Chapelain, qui la disposait, lorsqu’elle était en somnambulisme, à supporter sans crainte l’opération, et qui l’amena même à en causer avec sécurité, tandis qu’à son réveil elle en repoussait l’idée avec horreur. Le jour fixé pour l’opération, M. Cloquet trouva la malade assise dans un fauteuil, dans l’attitude d’une personne paisiblement livrée au sommeil naturel : M. Chapelain l’avait mise dans le sommeil magnétique ; elle parlait avec beaucoup de calme de l’opération qu’elle allait subir. Tout étant disposé pour l’opérer, elle se déshabilla et s’assit sur une chaise. M. Cloquet pratiqua alors l’opération, qui dura dix à douze minutes. Pendant tout ce temps, la malade s’entretint tranquillement avec l’opérateur et ne donna pas le plus léger signe de sensibilité : aucun mouvement dans les membres ni dans les traits, aucun changement dans la respiration ni dans la voix, aucune variation dans le pouls ; elle conserva invariablement l’abandon et l’impassibilité automatique où elle se trouvait quelques minutes avant l’opération. Le pansement terminé, l’opérée fut portée dans son lit, où elle resta deux jours entiers sans sortir du sommeil somnambulique. Alors le premier appareil fut levé, la plaie fut nettoyée et pansée, sans que l’on remarquât chez la malade aucun signe de sensibilité ni de douleur ; le magnétiseur l’éveilla après ce pansement, et elle déclara alors n’avoir eu aucune idée, aucun sentiment de ce qui s’était passé.

L’annonce de ce fait singulier amena la publication de quelques observations du même genre, qui furent accueillies par le public médical avec des sentiments très-divers. Celui de ces faits qui paraît le plus authentique s’est passé en 1842, dans un hôpital d’Angleterre. Voici le résumé de cette observation, qui est devenue le sujet d’une discussion à la Société royale de médecine et de chirurgie de Londres.

James Wombel, homme de peine, âgé de quarante-deux ans, souffrait depuis cinq ans d’une affection du genou pour laquelle il entra à l’hôpital de Wellow, le 21 juin 1842. Cette affection, très-avancée, n’était curable que par l’amputation. Un magnétiseur, M. Topham, s’était assuré que le sommeil somnambulique amenait chez cet individu, un état manifeste d’insensibilité locale ; il fut donc décidé que l’on essayerait de pratiquer l’opération pendant le sommeil magnétique. Elle fut exécutée par M. Ward. Après avoir convenablement placé le malade, M. Topham le magnétisa et indiqua au chirurgien le moment où il pouvait commencer. Le premier temps de l’amputation se fit sans que l’opéré donnât le moindre signe de sensibilité ; après la seconde incision, il fit entendre quelques faibles murmures. Au reste, son aspect extérieur n’était nullement changé, et jusqu’à la fin de l’opération, qui exigea vingt minutes, il demeura aussi immobile qu’une statue. Interrogé après l’opération, il déclara n’avoir rien senti.

Plus récemment, M. le docteur Loysel, de Cherbourg, a annoncé dans les journaux de cette ville, qu’il a pratiqué plusieurs opérations sous l’influence du sommeil magnétique, sans que les malades aient accusé la moindre douleur. Une amputation de jambe, l’extirpation des ganglions sous-maxillaires et diverses autres opérations moins importantes, ont été exécutées de cette manière sur des sujets d’âge, de sexe et de tempérament différents, que le sommeil magnétique a exemptés, selon l’auteur, de toute sensation douloureuse. M. Loysel invoque, à l’appui de ses assertions, le témoignage d’un grand nombre de personnes recommandables de Cherbourg, qui assistaient aux opérations. Ajoutons que M. le docteur Kühnoltz, de Montpellier, a observé dans sa pratique quelques faits du même genre, qui se rapportent à des opérations moins graves. Il paraît enfin que des expériences faites à Calcutta, en 1850, sous les yeux d’une commission nommée par le gouvernement des Indes, ont donné au docteur Esdaile des résultats assez favorables pour l’encourager à poursuivre dans cette voie.

Tout cela est assurément fort curieux, mais une seule réflexion fera comprendre qu’il était impossible d’introduire le magnétisme animal dans le domaine de la chirurgie. Le somnambulisme artificiel poussé au point d’amener l’insensibilité générale est un fait d’une rareté extraordinaire ; c’est une merveille qui ne se rencontre que de loin en loin et chez des individus d’une organisation spéciale. Un sujet magnétique, selon les termes consacrés, est un phénix précieux que les maîtres de l’art poursuivent avec passion sans le rencontrer toujours. Il faut, pour répondre à toutes les conditions du programme magnétique, une nature particulière et tout à fait exceptionnelle. De là l’impossibilité de faire franchir au magnétisme animal le seuil de nos hôpitaux. D’ailleurs le charlatanisme et la fraude ont perdu depuis longtemps la cause du magnétisme. Il y a certainement quelques vérités utiles à glaner dans le champ obscur de ces étranges phénomènes, et tout n’est pas mensonge dans les merveilles que l’on nous a si souvent racontées à ce propos. Mais le magnétisme avait dans l’ignorance de ses adeptes et dans les abus qu’il ouvre à la spéculation et à l’imposture, deux écueils redoutables ; au lieu de les éviter, il s’y est engagé à pleines voiles. La science moderne s’accommode mal de ces doctrines qui redoutent le grand jour de la démonstration publique, et ne dévoilent leurs merveilles qu’à l’abri d’une ombre propice ou dans un cercle de croyants dévoués ; elle s’est éloignée avec raison de ces pratiques ténébreuses, et le magnétisme animal, appliqué à la prophylaxie de la douleur, s’est vu refuser avec raison l’honneur d’une expérimentation régulière. L’eût-on d’ailleurs admis à cette épreuve, il est certain qu’il eût succombé, car les faits mêmes que nous avons rapportés, et qui pour quelques-uns de nos lecteurs, peuvent sembler sans réplique, n’ont pas manqué de contradicteurs qui ont trouvé dans la possibilité de feindre l’insensibilité, dans l’organisation de certains individus capables de supporter sans s’émouvoir, les opérations les plus cruelles, enfin dans la rareté excessive des cas de ce genre, des motifs suffisants pour rejeter les arguments tirés de ces faits, et pour repousser hors de la chirurgie, la thérapeutique incertaine et mystique du magnétisme animal.

Nous venons de passer en revue la série des moyens proposés à diverses époques, pour atténuer la douleur dans les opérations chirurgicales ; on voit aisément que nul d’entre eux n’était susceptible de recevoir une application sérieuse. Les plus efficaces de ces moyens, tels que l’opium, la compression, l’application du froid, ne furent guère employés que par les praticiens qui en avaient conseillé l’usage. Après un si grand nombre d’efforts inutiles, devant des insuccès si complets et si répétés, la science avait fini par se croire impuissante. En 1828, le ministre de la maison du roi envoya à l’Académie de médecine, une lettre adressée au roi Charles X, par un médecin anglais, M. Hickman, qui assurait avoir trouvé les moyens d’obtenir l’insensibilité chez les opérés. Cette communication fut très-mal accueillie, et, malgré l’opinion de Larrey, plusieurs membres de l’Académie s’opposèrent formellement à ce qu’il y fût donné suite. Ainsi on en était venu à regarder comme tout à fait insoluble, le problème de l’abolition de la douleur, et l’on croyait devoir condamner toutes tentatives de ce genre. On ne mettait pas même en pratique le précepte de Richerand, qui conseille de tremper le bistouri dans l’eau chaude pour en rendre l’impression moins douloureuse. Le découragement était si complet sous ce rapport, que l’on n’hésitait pas à engager pour ainsi dire l’avenir, et à conseiller sur ce point une sorte de résignation. C’est ce qu’indique le passage suivant du Traité de la médecine opératoire de M. Velpeau, publié en 1839 : « Éviter la douleur dans les opérations, dit M. Velpeau, est une chimère qu’il n’est pas permis de poursuivre aujourd’hui. Instrument tranchant et douleur, en médecine opératoire, sont deux mots qui ne se présentent point l’un sans l’autre à l’esprit des malades, et dont il faut nécessairement admettre l’association. »

Tel était l’état de la science, telle était la situation des esprits, lorsque, pendant l’année 1846, la méthode anesthésique fit tout d’un coup explosion. On comprend dès lors la surprise que durent éprouver les savants, à voir résolu d’une manière si formelle et si complète, un problème qui avait défié les efforts de tant de siècles, à voir positivement réalisée cette chimère depuis si longtemps abandonnée à l’imagination des poëtes. L’histoire de la découverte de l’éthérisation à notre époque, mérite donc une intention particulière. Les recherches qui l’ont amenée n’ont d’ailleurs rien de commun avec l’ensemble des moyens que nous venons de passer en revue, et qui se renfermaient tous dans le cercle de la médecine ou de la chirurgie. C’est en effet du laboratoire d’un chimiste qu’est sortie cette découverte extraordinaire qui devait exercer dans les procédés de la chirurgie une transformation si remarquable.

CHAPITRE II

On trouve dans l’histoire des découvertes contemporaines, quelques génies heureux qui ont eu le rare et étonnant privilége, de s’emparer, dès l’origine, de la plupart des grandes questions qui devaient plus tard dominer la science entière. Tel fut Humphry Davy, qui associa son nom et consacra sa vie à l’étude de la plupart des grands faits scientifiques qui occupent notre époque. Le premier, il comprit le rôle immense que devaient jouer dans l’avenir, les emplois chimiques de l’électricité, cet agent destiné à changer un jour la face morale du monde. Son nom se trouve le premier inscrit sur la liste des chimistes dont les travaux ont amené la découverte de la photographie : il a le premier soulevé la discussion des théories générales dont la chimie est aujourd’hui le texte ; enfin, à son début dans la carrière des sciences, il découvrit les faits extraordinaires qui devaient amener la création de la méthode anesthésique.

Comment Humphry Davy fut-il conduit à réaliser une découverte si remarquable ?

Davis Guilbert, l’un des membres les plus distingués de l’ancienne Société royale de Londres, passait un jour dans les rues de Penzance, petite ville du comté de Cornouailles, lorsqu’il aperçut, assis sur le seuil d’une porte, un jeune homme à l’attitude méditative et recueillie : c’était Humphry Davy, qui remplissait, dans la boutique de l’apothicaire Borlase, les modestes fonctions d’apprenti. Frappé de l’expression de ses traits, il l’aborda, et ne tarda pas à reconnaître en lui le germe des plus heureux talents. Sorti en effet d’une très-obscure origine, et malgré des conditions très-défavorables, le jeune apprenti avait déjà accompli, sans secours et dans l’isolement de ses réflexions, quelques travaux préliminaires qui dénotaient pour les sciences physiques, les dispositions les plus brillantes.

Guilbert était lié, à cette époque, avec le docteur Beddoes, chimiste et médecin, dont le nom a joui d’un certain crédit à la fin du dernier siècle. Quelques mois auparavant, Beddoes venait de fonder à Clifton, petit bourg situé aux environs de Bristol, un établissement connu sous le nom d’Institution pneumatique, consacré à étudier les propriétés médicales des gaz. Personne n’ignore que c’est en Angleterre, par les travaux de Cavendish et de Priestley, que les fluides élastiques ont été découverts pour la première fois. À la fin du siècle dernier, l’étude de cette forme nouvelle de la matière avait imprimé aux travaux scientifiques un élan considérable ; les recherches sur les gaz se succédaient sans interruption, et les médecins s’appliquaient en même temps à étudier, dans le domaine de leur art, les applications de ces faits. D’un autre côté, Lavoisier venait de créer en France sa théorie chimique de la respiration, éclair de génie qui illumina la science entière et vint prêter aux travaux sur les fluides élastiques un intérêt de premier ordre. C’est sous l’influence de cette double impulsion que le docteur Beddoes avait fondé son Institution pneumatique. Cet établissement renfermait un laboratoire pour les expériences de chimie, un hôpital pour les malades destinés à être soumis aux inhalations gazeuses et un amphithéâtre pour les leçons publiques. Il avait été élevé à l’aide de souscriptions, suivant l’usage anglais. James Watt, un des principaux actionnaires, avait exécuté lui-même, dans les ateliers de Soho, les appareils servant à la préparation et à l’administration des gaz. Pour diriger son laboratoire, le docteur Beddoes avait besoin d’un chimiste habile : Guilbert n’hésita pas à offrir cette place au jeune apprenti, et c’est ainsi que le 1er mars 1798, Humphry Davy, à peine âgé de vingt ans, quitta l’obscure boutique où s’était écoulée une partie de sa jeunesse, et vint débuter dans la carrière où l’attendait tant de gloire.

Dans l’Institution pneumatique, Davy fut spécialement chargé d’étudier les propriétés chimiques des gaz et d’observer leur action sur l’économie vivante. Par le plus singulier des hasards, le premier gaz auquel il s’adressa fut le protoxyde d’azote, c’est-à-dire celui de tous ces corps qui exerce sur nos organes l’action la plus extraordinaire. Rien, parmi les faits qui existaient alors dans la science, ne permettait de prévoir les phénomènes étranges qui vinrent s’offrir à son observation.

Il commença par faire une étude approfondie des propriétés et de la composition du protoxyde d’azote, et par déterminer les procédés les plus convenables pour l’obtenir. Il s’occupa ensuite de reconnaître ses effets sur la respiration. C’est le 11 avril 1799 qu’il exécuta cet essai pour la première fois, et constata la propriété enivrante de ce gaz. Il éprouva d’abord une sorte de vertige, mais bientôt le vertige diminua, et des picotements se firent sentir à l’estomac ; la vue et l’ouïe avaient acquis un surcroît d’énergie. Vers la fin de l’expérience, il se développa un sentiment tout particulier d’exaltation des forces musculaires : l’expérimentateur ressentait un besoin irrésistible d’agir et de se mouvoir. Il ne perdait pas complètement la conscience de ses actions, mais il était dans une espèce de délire, caractérisé par une gaieté extraordinaire et par une notable exaltation des facultés intellectuelles.

Les faits observés à cette occasion par Humphry Davy sont devenus, selon nous, le point de départ de la méthode anesthésique ; nous devons donc les faire connaître avec quelques détails. Dans l’ouvrage étendu qu’il publia à cette occasion en 1799, sous le titre de Recherches chimiques sur l’oxyde nitreux et sur les effets de sa respiration, Humphry Davy donne le résumé suivant de sa première expérience :

« Après avoir préalablement bouché mes narines et vidé mes poumons, je respirai quatre quarts de gaz[5] contenus dans un petit sac de soie. La première impression consista dans une pesanteur de tête avec perte du mouvement volontaire. Mais une demi-minute après, ayant continué les inspirations, ces symptômes diminuèrent peu à peu et firent place à la sensation d’une faible pression sur tous les muscles ; j’éprouvais en même temps dans tout le corps une sorte de chatouillement agréable, qui se faisait particulièrement sentir à la poitrine et aux extrémités. Les objets situés autour de moi me paraissaient éblouissants de lumière et le sens de l’ouïe avait acquis un surcroît de finesse. Dans les dernières inspirations, ce chatouillement augmenta, je ressentis une exaltation toute particulière dans le pouvoir musculaire, et j’éprouvai un besoin irrésistible d’agir.

« Je ne me souviens que très-confusément de ce qui suivit : je sais seulement que mes gestes étaient violents et désordonnés. Tous ces effets disparurent lorsque j’eus suspendu l’inspiration du gaz ; dix minutes après, j’avais recouvré l’état naturel de mes esprits ; la sensation du chatouillement dans les membres se maintint seule pendant quelque temps.

« J’avais fait cette expérience dans la matinée ; je ne ressentis pendant tout le reste du jour aucune fatigue, et je passai la nuit dans un repos complet. Le lendemain, le souvenir de ces différents effets était presque effacé de ma mémoire, et si des notes prises immédiatement après l’expérience ne les eussent rappelés à mon souvenir, j’aurais douté de leur réalité.

« Je croyais pouvoir mettre quelques-unes de ces impressions sur le compte de la surprise et de l’enthousiasme que j’avais éprouvés, lorsque je ressentis ces émotions agréables au moment où je m’attendais, au contraire, à éprouver de pénibles sensations. Mais deux autres expériences faites dans le cours de la journée, en m’armant du doute, me convainquirent que ces effets étaient positivement dus à l’action du gaz. »

Le gaz qui avait servi à cette première expérience était mêlé d’une certaine quantité d’air : Humphry Davy respira quelques jours après le protoxyde d’azote pur.

« Je respirai alors, dit-il, le gaz pur. Je ressentis immédiatement une sensation s’étendant de la poitrine aux extrémités ; j’éprouvais dans tous les membres comme une sorte d’exagération du sens du tact. Les impressions perçues par le sens de la vue étaient plus vives, j’entendais distinctement tous les bruits de la chambre, et j’avais très-bien conscience de tout ce qui m’environnait. Le plaisir augmentant par degrés, je perdis tout rapport avec le monde extérieur. Une suite de fraîches et rapides images passaient devant mes yeux ; elles se liaient à des mots inconnus et formaient des perceptions toutes nouvelles pour moi. J’existais dans un monde à part. J’étais en train de faire des théories et des découvertes quand je fus éveillé de cette extase délirante par le docteur Kinglake qui m’ôta le sac de la bouche. À la vue des personnes qui m’entouraient, j’éprouvai d’abord un sentiment d’orgueil, mes impressions étaient sublimes, et pendant quelques minutes je me promenai dans l’appartement, indifférent à ce qui se disait autour de moi. Enfin, je m’écriai avec la foi la plus vive et de l’accent le plus pénétré : Rien n’existe que la pensée ; l’univers n’est composé que d’idées, d’impressions de plaisir et de souffrance.

« Il ne s’était écoulé que trois minutes et demie durant cette expérience, quoique le temps m’eût paru bien plus long en le mesurant au nombre et à la vivacité de mes idées ; je n’avais pas consommé la moitié de la mesure de gaz, je respirai le reste avant que les premiers effets eussent disparu. Je ressentis des sensations pareilles aux précédentes ; je fus promptement plongé dans l’extase du plaisir, et j’y restai plus longtemps que la première fois. Je fus en proie pendant deux heures à l’exhilaration. J’éprouvai plus longtemps encore l’espèce de joie déréglée décrite plus haut, qui s’accompagnait d’un peu de faiblesse. Cependant elle ne persista pas ; je dînai avec appétit, et je me trouvai ensuite plus dispos et plus gai. Je passai la soirée à préparer des expériences ; je me sentais plein d’activité et de contentement. De 11 heures à 2 heures du matin, je m’occupai à transcrire le récit détaillé des faits précédents. Je reposai très-bien, et le lendemain je me réveillai avec le sentiment d’une existence délicieuse qui se maintint toute la journée. »

Davy continua pendant plusieurs mois ces curieuses expériences. L’exhilaration et l’exaltation de la force musculaire étaient les phénomènes qui marquaient surtout l’état étrange où le plongeait la respiration du protoxyde d’azote.

« Jusqu’au mois de décembre, dit-il, j’ai répété plusieurs fois les inspirations de gaz. Loin de diminuer, ma susceptibilité pour ses effets ne faisait que s’accroître ; six quarts étaient le volume de gaz qui m’était nécessaire pour les provoquer, et je ne prolongeais jamais les inspirations plus de deux minutes et demie… Quand ma digestion était difficile, je me suis trouvé deux ou trois fois péniblement affecté par l’excitation amenée par le gaz ; j’éprouvais alors des maux d’estomac, une pesanteur de tête et de l’excitation cérébrale.

« J’ai souvent eu beaucoup de plaisir à respirer le gaz dans le silence et l’obscurité, absorbé par des sensations purement idéales. Quand je faisais des expériences devant quelques personnes, je me suis trouvé deux ou trois fois péniblement affecté par le plus faible bruit ; la lumière du soleil me paraissait d’un éclat fatigant et difficile à supporter. J’ai également ressenti deux ou trois fois une certaine douleur sur les joues et un mal de dents passager. Mais lorsque je respirai le gaz après quelques excitations morales, j’ai ressenti des impressions de plaisir véritablement sublimes. »

« Le 5 mai, la nuit, je m’étais promené pendant une heure au milieu des prairies de l’Avon ; un brillant clair de lune rendait ce moment délicieux, et mon esprit était livré aux émotions les plus douces. Je respirai alors le gaz. L’effet fut rapidement produit. Autour de moi les objets étaient parfaitement distincts, seulement la lumière de la lampe n’avait pas sa vivacité ordinaire. La sensation de plaisir fut d’abord locale ; je la perçus sur les lèvres et autour de la bouche. Peu à peu elle se répandit dans tout le corps, et au milieu de l’expérience elle atteignit à un moment un tel degré d’exaltation qu’elle absorba mon existence. Je perdis alors tout sentiment. Il revint cependant assez vite, et j’essayai de communiquer à un assistant, par mes rires et mes gestes animés, tout le bonheur que je ressentais. Deux heures après, au moment de m’endormir et placé dans cet état intermédiaire entre le sommeil et la veille, j’éprouvais encore comme un souvenir confus de ces impressions délicieuses. Toute la nuit, j’eus des rêves pleins de vivacité et de charme, et je m’éveillai le matin en proie à une énergie inquiète que j’avais déjà éprouvée quelquefois dans le cours de semblables expériences. »

Cette impression extraordinaire produite sur le système nerveux, par l’inspiration du protoxyde d’azote, devait amener à penser que ce gaz aurait peut-être la propriété de suspendre ou d’abolir les douleurs physiques. C’est ce que Davy ne manqua pas de reconnaître. Il raconte, dans son livre, qu’en deux occasions, il fit disparaître une céphalalgie par l’inhalation de son gaz. Il employa aussi ce moyen pour apaiser une douleur intense causée par le percement d’une dent de sagesse.

« La douleur, dit-il, diminuait toujours après les quatre ou cinq premières inspirations ; le chatouillement venait comme à l’ordinaire, et la douleur était, pendant quelques minutes, effacée par la jouissance[6]. » Plus loin, Humphry Davy fait la remarque suivante : « Le protoxyde d’azote paraissait jouir, entre autres propriétés, de celle de détruire la douleur ; on pourrait probablement l’employer avec avantage dans les opérations de chirurgie qui ne s’accompagnent pas d’une grande effusion de sang[7]. »

Si ce dernier passage n’eût été perdu dans le trop long exposé des recherches de Davy, et noyé dans les détails d’une foule d’expériences sans intérêt, la création de la méthode anesthésique n’aurait pas eu à subir un demi-siècle de retard. Mais cette observation passa entièrement inaperçue, et toute l’attention se porta sur les effets étranges produits par le protoxyde d’azote sur les facultés intellectuelles. Pendant plusieurs mois, on s’occupa beaucoup, en Angleterre, des effets physiologiques de ce gaz, qui reçut, à cette occasion, les noms de gaz hilarant, gaz du paradis, etc.

La réputation de l’Institution pneumatique commençait à se répandre, et Clifton était devenu le théâtre de nombreuses réunions. Les malades et les oisifs affluaient chez le docteur Beddoes ; la présence de Coleridge et de Southey ajoutait à ces réunions un attrait particulier, et Davy trouvait dans le commerce de ces deux poètes un heureux aliment à ses goûts littéraires. On voulut essayer, à Clifton, de connaître les phénomènes singuliers annoncés par Davy, et l’on se mit en devoir de répéter ses expériences. Coleridge et Southey se soumirent des premiers aux inhalations du gaz hilarant, et ils ont décrit leurs sensations dans quelques pièces de vers imprimées dans les œuvres de Coleridge. Plusieurs autres personnes éprouvèrent aussi les effets indiqués par le chimiste de Bristol ; mais quelques-unes ne ressentirent que des impressions douloureuses, d’autres n’éprouvèrent absolument rien.

Ces expériences furent répétées en même temps dans plusieurs autres villes de l’Angleterre ! Ure, Tennant et Underwood éprouvèrent les mêmes sensations que Davy.

En France, les mêmes essais furent moins heureux. Proust et Vauquelin, Orfila et Thenard, ne ressentirent que des impressions douloureuses, qui allèrent même jusqu’à menacer leur vie.

Une société de médecins et d’amateurs se forma à Toulouse pour répéter en grand les expériences de Davy. Les résultats très-divers qui furent obtenus mirent hors de doute la différence des effets physiologiques produits par ce gaz selon les dispositions individuelles.

Deux séances furent consacrées à ces essais. Dans la première, six personnes respirèrent le gaz, et douze dans la seconde. Voici le résumé des procès-verbaux tenus à cette occasion :

Première séance. — Le premier sujet a perdu connaissance dès la troisième inspiration : il a fallu le soutenir pendant cinq minutes ; il s’est levé ensuite très-fatigué et ne se rappelant avoir éprouvé autre chose qu’une défaillance subite et un battement dans les tempes.

Le second sujet a trouvé que le gaz possédait une saveur sucrée et en même temps styptique ; il a ressenti beaucoup de chaleur dans la poitrine ; ses veines se sont gonflées, son pouls s’est accéléré, les objets paraissaient tourner autour de lui.

Le troisième n’a senti la saveur sucrée qu’à la première inspiration ; il a ensuite éprouvé de la chaleur dans la poitrine et une vive sensation de plaisir ; après avoir abandonné la vessie, il a été pris d’un violent accès de rire.

Le quatrième a conservé l’impression de la saveur sucrée pendant quatorze heures ; il a eu des vertiges, ses jambes sont restées avinées.

Le cinquième, en quittant la vessie, a éprouvé des éblouissements, puis une sensation de plaisir s’est répandue dans tout son corps ; il a eu les jambes avinées.

Le sixième a conservé toute la journée la saveur douce du gaz ; il a eu des tintements d’oreilles, une pesanteur d’estomac et les jambes avinées. Au total, ce qu’il a ressenti lui a paru plus pénible qu’agréable.

Seconde séance. — Douze personnes ont respiré le gaz, et plusieurs à deux reprises : quelques-unes l’avaient déjà respiré dans la première séance ; toutes, indistinctement, en ont été plus ou moins incommodées. M. Dispan, qui dirigeait la séance, décrit ainsi ce qu’il éprouva lui-même : « Dès la première inspiration, j’ai vidé la vessie, une saveur sucrée a, dans l’instant, rempli ma bouche et ma poitrine tout entière, qui se dilatait de bien-être. J’ai vidé mes poumons et les ai remplis encore ; mais à la troisième reprise, les oreilles m’ont tinté, et j’ai abandonné la vessie. Alors, sans perdre précisément connaissance, je suis demeuré un instant promenant les yeux dans une espèce d’étourdissement sourd, puis je me suis pris, sans y penser, d’éclats de rire tels que je n’en ai jamais fait de ma vie. Après quelques secondes, ce besoin de rire a cessé tout d’un coup, et je n’ai plus éprouvé le moindre symptôme. Ayant réitéré l’épreuve dans la même séance, je n’ai plus éprouvé le besoin de rire. Je n’aurais fait que tomber en syncope, si j’eusse poussé l’expérience plus loin.

Des essais du même genre furent répétés à la même époque par beaucoup d’autres savants, et l’on put se convaincre ainsi que les effets physiologiques du protoxyde d’azote variaient selon les individus. Aux États-Unis, M. Mitchell et plusieurs autres personnes respirèrent le gaz hilarant : ils furent frappés, comme Davy, de sa propriété d’exciter le rire et de procurer une sensation générale agréable. En Suède, Berzelius ne remarqua rien autre chose que la saveur douce du gaz. À Kiel, Pfaff et plusieurs de ses élèves confirmèrent les résultats obtenus par Davy. L’une des personnes qui l’avaient respiré, dit Pfaff, fut enivrée très-vite et jetée dans une extase extraordinaire et des plus agréables ; quelques-unes résistèrent davantage. Le professeur Würzer ressentit seulement de la gêne dans la poitrine et un sentiment de compression sur les tempes. Plusieurs de ses auditeurs qui essayèrent, à son exemple, de respirer le gaz, eurent des sensations assez différentes, mais tous accusèrent une gaieté insolite suivie quelquefois d’un tremblement nerveux. Ces résultats contradictoires peuvent s’expliquer en partie par l’impureté du protoxyde d’azote dont on faisait usage. La décomposition de l’azotate d’ammoniaque, à laquelle on avait recours pour la préparation de ce gaz, peut en effet donner naissance à quelques produits étrangers, et notamment à de l’acide hypoazotique, dont l’action irritante et suffocante rend compte de certains effets d’asphyxie partielle observés dans ces circonstances.

À dater de ce moment, les inhalations gazeuses devinrent une sorte de mode dans les cours publics et dans les laboratoires de chimie. Mais le gaz hilarant pouvait exposer aux divers accidents mentionnés plus haut ; on chercha donc à le remplacer par un autre gaz qui, tout en jouissant de propriétés analogues, fût exempt de ces dangers. Il serait fort difficile de dire comment et à quelle époque se présenta l’idée de substituer au gaz hilarant les vapeurs d’éther sulfurique ; il est certain néanmoins que quelques années après, les élèves de chimie dans les cours publics, les apprentis dans les laboratoires des pharmacies, étaient dans l’habitude de respirer les vapeurs d’éther, comme objet d’amusement, ou pour se procurer cette ivresse d’une nature si spéciale qu’amenait l’inspiration du protoxyde d’azote. La tradition qui confirme cette pratique est encore vivante en Angleterre et aux États-Unis[8].

Elle est d’ailleurs mise hors de doute par un article imprimé en 1815 dans le Quarterly Journal of Sciences, attribué à M. Faraday. Il est dit dans cet article, que si l’on respire la vapeur d’éther mêlée d’air atmosphérique, dans un flacon muni d’un tube, on éprouve des effets semblables à ceux qui sont occasionnés par le protoxyde d’azote ; l’action, d’abord exhilarante, devient plus tard stupéfiante. L’auteur ajoute que ce dernier effet peut devenir grave sous l’influence de l’éther, et il cite l’exemple d’un gentleman qui, pour s’être soumis à son action, tomba dans une léthargie qui se prolongea pendant trente heures et menaça sérieusement sa vie.

Ainsi les propriétés enivrantes et stupéfiantes du protoxyde d’azote étaient connues depuis le commencement de notre siècle, et l’on savait, en outre, que les vapeurs d’éther jouissent de la même action physiologique. Ces faits étaient si bien établis, que les élèves des laboratoires se faisaient un jeu des inhalations éthérées. En outre, Humphry Davy avait signalé la propriété remarquable dont jouit le gaz hilarant, d’abolir la douleur physique, et il avait proposé de s’en servir dans les opérations chirurgicales. Les éléments d’une grande découverte commençaient donc à se rassembler. Que fallait-il faire pour hâter ses progrès ? Soumettre à l’expérience l’idée émise à titre de proposition par Humphry Davy, c’est-à-dire administrer le protoxyde d’azote dans une opération chirurgicale. C’est ce que fit Horace Wels, et c’est pour cela que le nom du dentiste de Hartford doit être inscrit après celui de Davy sur la liste des hommes qui ont concouru à la création de la méthode anesthésique.

CHAPITRE III

Horace Wels exerçait sa profession à Hartford, petite ville du comté de Connecticut. Il avait résidé quelque temps dans la capitale des États-Unis, à Boston, comme associé du dentiste William Morton. Mais l’association n’avait pas prospéré, et il avait dû retourner dans sa ville natale. C’est là qu’au mois de novembre 1844, il lui vint à l’esprit de vérifier le fait énoncé par Davy, relativement à l’abolition de la douleur par les inhalations du protoxyde d’azote. Il fit sur lui-même le premier essai : il respira ce gaz ; une fois sous son influence, il se fit arracher une dent, et ne ressentit aucune douleur. À la suite de cet essai favorable, il pratiqua la même opération sur douze ou quinze personnes avec un succès complet. Horace Wels assure même qu’il employa dans le même but l’éther sulfurique ; mais ce composé lui parut exercer sur l’économie une action trop énergique ; sur les conseils du docteur Marcy, il renonça, s’il faut l’en croire, à en faire usage, et il s’en tint au gaz hilarant.

Assuré de l’efficacité de ce moyen préventif de la douleur, Horace Wels partit pour Boston, dans l’intention de faire connaître sa découverte à la Faculté de médecine. En arrivant à Boston, il se rendit chez son ancien associé Morton, et lui fit part de ce qu’il avait observé. Il vit le même jour le docteur Jackson, qu’il instruisit des mêmes faits. Il se rendit ensuite, accompagné de Morton, chez un professeur de la Faculté, le docteur Georges Hayward, et lui proposa d’employer le gaz hilarant dans l’une de ses prochaines opérations. M. Hayward accepta cette offre avec empressement : seulement aucune opération ne devait avoir lieu à l’hôpital avant deux ou trois jours ; trouvant ce délai trop long, Horace Wels et Morton allèrent trouver un autre professeur, le docteur Charles Warren. Celui-ci accepta la proposition sans difficulté : « Tenez, leur dit-il, cela se rencontre à merveille ; nos élèves se réunissent ce soir à l’hôpital pour s’amuser à respirer de l’éther. Vous profiterez de l’occasion, et vous trouverez là des spectateurs tout prêts pour une expérience publique. Préparez donc votre gaz, et rendez-vous à l’amphithéâtre. Nous ferons l’essai sur un malade à qui l’on doit extraire une dent. »

Tout se passa comme il avait été dit. Le soir venu, Morton prit ses instruments, et se rendit avec son confrère à la salle des opérations. Les élèves étaient déjà réunis depuis longtemps. Horace Wels administra le gaz au malade, et se mit en devoir d’arracher la dent. Mais par suite de la variabilité d’action du protoxyde d’azote, ou par l’effet de sa mauvaise préparation, le gaz ne produisit aucun résultat ; le patient poussa des cris, les spectateurs se mirent aussitôt à rire et à siffler, et la séance se termina à la confusion du malheureux opérateur.

Horace Wels se retira le cœur serré. Le lendemain il fit remettre à Morton ses instruments, et repartit pour Hartford. Le triste résultat de cette expérience et le chagrin qu’il éprouva de son échec lui occasionnèrent une grave maladie. Revenu à la santé, il abandonna sa profession de dentiste et se mit à diriger une exposition d’oiseaux.

Ce n’est que deux ans après cette époque que le nom du docteur Jackson apparaît pour la première fois dans l’histoire de l’éthérisation. Reçu docteur en médecine à l’université de Harward en 1829, Charles Jackson avait été de bonne heure attiré en Europe par le désir d’y perfectionner ses connaissances. Il avait séjourné quelques années à Paris et à Vienne, s’occupant de l’étude des sciences accessoires à la médecine, et particulièrement de géologie et de chimie. De retour à Boston, il ne tarda pas à abandonner la médecine pour se consacrer tout entier à des travaux de chimie analytique et de géologie. Les belles recherches qu’il exécuta sur la géologie de plusieurs contrées des États-Unis le firent bientôt distinguer dans cette partie des sciences, et sa réputation parvint jusqu’en Europe, où il était connu comme le plus habile des géologues américains. Nommé inspecteur des mines du Michigan, il ouvrit à Boston des cours publics de chimie, et il recevait dans son laboratoire un certain nombre d’élèves qui s’exerçaient, sous sa direction, aux travaux de chimie.

Les expériences de Davy sur le gaz hilarant, les tentatives d’Horace Wels pour tirer parti des propriétés de ce gaz, enfin la connaissance généralement répandue en Amérique de l’ivresse particulière occasionnée par les vapeurs d’éther, amenèrent Charles Jackson à examiner de plus près ces faits, dont l’importance était facile à comprendre. Il essaya sur lui-même l’action de l’éther, et reconnut ainsi que son inspiration, faite avec les précautions nécessaires, ne s’accompagne d’aucun danger. En effet, bien avant qu’il songeât à s’occuper de cette question, l’ivresse amenée par l’éther sulfurique était, comme nous l’avons dit, généralement connue en Amérique, mais elle était regardée comme dangereuse. Des jeunes gens qui, dans les laboratoires de chimie, avaient respiré trop longtemps les vapeurs d’éther, en avaient éprouvé des résultats fâcheux. Le docteur Mitchell rapporte qu’à Philadelphie, quelques enfants, ayant versé de l’éther dans une vessie, la plongèrent dans l’eau chaude pour vaporiser l’éther et respirèrent la vapeur qui se forma ; il en résulta de graves accidents, et la mort même en fut la suite. Ces faits étaient loin d’être isolés, et le danger attaché aux inhalations de l’éther était unanimement reconnu par les chimistes et les médecins américains. Or, dans l’expérience qu’il fit sur lui-même en 1842, Jackson eut occasion de se convaincre que les accidents observés dans ces circonstances ne devaient se rapporter qu’à l’oubli de quelques précautions indispensables, et que les vapeurs d’éther peuvent être respirées sans inconvénient quand on les mélange d’une certaine quantité d’air atmosphérique. En même temps il reconnut beaucoup mieux qu’on ne l’avait fait avant lui le caractère de l’ivresse amenée par l’éther, son peu de durée et l’insensibilité qui l’accompagne.

Dans une lettre à M. Joseph Abbot, le docteur Jackson rapporte ainsi l’expérience qui le conduisit à ces observations fondamentales :

« L’expérience qui me fit conclure que l’éther sulfurique produisait l’insensibilité fut faite de la manière suivante : Je pris une bouteille d’éther sulfurique purifié que j’avais dans mon laboratoire ; j’allai dans mon cabinet, je versai de cet éther sur un morceau de linge, et, l’ayant pressé légèrement, je m’assis dans une berceuse. Ayant appuyé ma tête en arrière sur la berceuse, je posai mes pieds sur une chaise, de manière que je me trouvasse dans une position fixe ; je plaçai alors le morceau de toile sur ma bouche et sous mes narines, et je commençai à respirer l’éther. Les effets que je ressentis d’abord furent un peu de toux, puis de la fraîcheur, qui fut suivie d’une sensation de chaleur, il me vint bientôt de la douleur à la tête et dans la poitrine, des envies de rire et du vertige. Mes pieds et mes jambes étaient engourdis et insensibles ; il me semblait que je flottais dans l’air ; je ne sentais plus la berceuse sur laquelle j’étais assis. Je me trouvai, pendant un espace de temps que je ne puis définir, dans un état de rêverie et d’insensibilité. Lorsque je revins, j’avais toujours du vertige, mais point d’envie de me mouvoir. La toile qui contenait l’éther était tombée de ma bouche ; je n’avais plus de douleur dans la poitrine ni dans la gorge ; mais je ressentis bientôt un tremblement inexprimable dans tout le corps ; le mal de gorge et de poitrine revint bientôt, cependant avec moins d’intensité qu’auparavant.

« Comme je ne m’étais plus aperçu de la douleur, non plus que des objets extérieurs, peu de temps avant et après que j’eus perdu connaissance, je conclus que la paralysie des nerfs de la sensibilité serait si grande, tant que durerait cet état, que l’on pourrait opérer un malade soumis à l’influence de l’éther sans qu’il ressentît la moindre douleur. Me fiant là-dessus, je prescrivis l’emploi de l’éther, persuadé que l’expérience serait couronnée de succès[9]. »

Déjà, avant cette époque, M. Jackson avait respiré quelquefois les vapeurs d’éther, non pas à titre d’agent préventif de la douleur, mais simplement comme remède antispasmodique, car ce moyen était déjà en usage depuis plusieurs années chez les médecins des États-Unis. Ayant eu un jour recours à l’éther pour combattre un rhume violent, accompagné d’une constriction pénible des poumons, il prolongea les inspirations plus qu’à l’ordinaire et ressentit quelques effets d’insensibilité. Il est probable que ce fut là le fait qui lui donna l’idée d’examiner de plus près l’action de l’éther sur l’économie. Au reste, ce dernier point est encore assez obscur par suite des explications tout à fait insuffisantes fournies par M. Jackson sur les circonstances qui l’ont amené, à reconnaître l’action stupéfiante de l’éther.

On peut donc résumer dans les termes suivants, la part qui revient au chimiste américain dans la découverte de la méthode anesthésique : Jackson établit beaucoup mieux qu’on ne l’avait fait avant lui, la nature de l’ivresse éthérée, et mit à peu près hors de doute ce fait capital, assez vaguement aperçu jusque-là, qu’une insensibilité générale ou locale est la conséquence de cet état particulier de l’économie ; il reconnut, en outre, le temps très-court, nécessaire pour amener cette ivresse, la rapidité avec laquelle elle disparaît et le peu de danger qui l’accompagne. On ne peut nier que la découverte de la méthode anesthésique ne se trouvât contenue presque tout entière dans l’application de ces faits.

Tout nous montre cependant que ces idées étaient loin, à cette époque, de se présenter à l’esprit du docteur Jackson avec la simplicité et l’évidence que nous leur prêtons ici. Quatre années se passèrent sans qu’il songeât à les soumettre à un examen plus sérieux. La possibilité de tirer parti de l’éther dans les opérations chirurgicales existait donc dans sa pensée plutôt comme opinion théorique que comme vérité expérimentalement établie. Rien ne lui était plus facile, s’il en eût été autrement, que de vérifier ses prévisions en administrant l’éther, à un malade soumis à quelque opération chirurgicale. Il n’en fit rien, et se borna, quatre ans après, à indiquer, à titre de simple conseil, l’éther comme propre à faciliter l’exécution d’une opération de faible importance.

Au mois de février 1846, un de ses élèves, Joseph Peabody, souffrait d’un mal de dents, et, redoutant la douleur, voulait se faire magnétiser avant l’opération. Le docteur Jackson lui parla de l’éther sulfurique comme d’un agent utile pour détruire la sensibilité ; il lui donna même les instructions nécessaires pour purifier ce liquide et pour le respirer. L’élève promit de s’en servir, et, de retour dans son pays, il commença, en effet, à distiller de l’éther dans cette intention ; mais ayant trouvé, dans les ouvrages qu’il consulta, toutes les autorités contraires à l’idée de son maître, il renonça à son projet.

Six mois après, le docteur Jackson trouva un expérimentateur plus docile. Ce fut le dentiste William Morton.

Une polémique très-animée s’est élevée entre Morton et Jackson, à propos de la découverte de l’anesthésie. Les deux adversaires ont échangé un grand nombre de lettres et deux ou trois brochures destinées à défendre leurs droits respectifs à la priorité de cette invention. Par les soins des deux parties, une enquête minutieuse a été ouverte, et selon l’usage américain, on a produit des deux côtés un grand nombre de témoignages assermentés (affidavit). La comparaison attentive de ces divers documents permet de fixer le rôle que chacun d’eux a joué dans cette grande affaire. Il est parfaitement établi pour nous, en dépit de ses assertions contraires, que Morton ne savait pas le premier mot de la question de l’anesthésie, lorsque, le 1er septembre 1846, le docteur Jackson lui communiqua, dans une conversation, toutes ses idées à cet égard. Comme l’entretien de Jackson et de Morton est, au point de vue historique, d’une importance capitale, on nous permettra de le rapporter ; il est facile de le rétablir, grâce aux dépositions assermentées qui en ont consigné les termes.

Le 1er septembre 1846, le docteur Jackson travaillait dans son laboratoire avec deux de ses élèves, George Barnes et James Mac-Intyre, lorsque William Morton entra dans la salle et demanda qu’on voulût bien lui prêter un petit sac de gomme élastique.

— Il vient de m’arriver, dit-il, une dame fort timorée, qui redoute beaucoup la douleur et qui demande à être magnétisée avant l’opération. Je crois qu’en remplissant un sac d’air atmosphérique et lui faisant respirer cet air, j’agirai sur son imagination et pourrai pratiquer mon opération tout à mon aise.

Ayant reçu de M. Jackson le sac de gomme élastique, Morton demanda comment il devait s’y prendre pour le gonfler.

— Tout simplement, dit Jackson, avec la bouche ou bien avec un soufflet. Mais, continua le docteur, votre projet me paraît bien absurde, monsieur Morton ; votre malade ne se laissera pas tromper si niaisement, et vous n’aboutirez qu’à vous rendre ridicule.

— Je ne vois pas cela, reprit Morton ; je crois, au contraire, que mon sac bien gonflé d’air aura une apparence formidable, et que je ferai ainsi accroire à ma cliente tout ce qu’il me plaira.

En disant ces mots, il mit le sac sous son bras, et le pressant plusieurs fois avec le coude, il montrait de quelle manière il se proposait d’agir.

— Si je peux seulement réussir à lui faire ouvrir la bouche, je réponds d’arracher sa dent. Ne connaissez-vous pas la puissance des effets de l’imagination ? Et n’est-il pas vrai qu’un homme est mort par le seul effet de sa frayeur, lorsque, après avoir légèrement piqué son bras pour simuler une saignée, on y fit couler un filet d’eau chaude ?

Comme il se mettait à raconter les détails de ce fait, Jackson l’interrompit :

— Allons donc, monsieur Morton ! je ne pense pas que vous ajoutiez foi à de pareilles histoires. Renoncez à cette idée ; vous ne réussirez qu’à vous faire dénoncer comme imposteur.

Il y eut ici une pause de quelques instants. Le docteur reprit alors :

— Ne pourriez-vous essayer sur votre malade le gaz hilarant de Davy ?

— Sans doute, répondit Morton. Je connais les propriétés de ce gaz, car j’assistais à l’expérience d’Horace Wels. Mais pourrai-je réussir moi-même à le préparer ?

— Non, répondit le docteur ; vous ne sauriez vous passer de l’assistance d’un chimiste. Vous n’obtiendriez, sans cela, qu’un gaz impur, et vous n’aboutiriez qu’à une déconvenue, comme il arriva à ce pauvre diable d’Horace.

— Mais, vous-même, docteur, dit Morton, ne pourriez-vous avoir la bonté de me préparer un peu de ce gaz ?

— Non, j’ai d’autres affaires.

— Au fait, dit Morton terminant l’entretien je m’en soucie peu. Je vais toujours me servir du sac.

Et, sur ces dernières paroles, il se dirigea vers la porte et sortit, balançant à la main son sac de caoutchouc.

Pendant qu’il s’éloignait, Jackson se ravisa. L’occasion lui parut bonne sans doute pour tenter une expérience décisive ; l’insoucieux et entreprenant dentiste convenait parfaitement pour un essai de cette nature dont l’issue pouvait devenir fâcheuse et dont il redoutait pour lui-même les conséquences et la responsabilité. Il sortit du laboratoire et rappela Morton, qui se trouvait déjà dans la rue. Ils rentrèrent tous les deux dans le laboratoire.

— Écoutez, Morton, dit le docteur, j’ai quelque chose de mieux à vous proposer. J’ai depuis longtemps une idée en tête, et vous êtes l’homme qu’il faut pour la mettre à exécution. Allez de ce pas chez l’apothicaire Burnett, et achetez une once d’éther sulfurique. Prenez surtout l’éther le plus pur, c’est-à-dire celui qui a été rectifié par une seconde distillation, versez-en un peu sur un mouchoir, et faites-le respirer à votre malade. Au bout de quatre ou cinq minutes, vous obtiendrez une insensibilité complète.

— De l’éther sulfurique ! dit Morton. Qu’est-ce que cela ? Est-ce un gaz ? En avez-vous un peu ? Montrez-m’en, je vous prie[10].

Le docteur Jackson alla prendre dans une armoire un flacon d’éther et le montra au dentiste, qui se mit à l’examiner comme s’il n’en avait jamais vu.

— Votre liquide, dit-il, a une singulière odeur. Mais êtes-vous bien convaincu que j’obtiendrai l’effet dont vous parlez, et que les malades ne peuvent courir aucun risque ?

Jackson répondit du succès, et à l’appui de l’innocuité de l’expérience, il rappela que les écoliers du collége de Cambridge, qui étaient dans l’habitude de respirer l’éther par amusement, ne s’en étaient jamais trouvés incommodés.

Morton ne paraissait nullement rassuré, et son interlocuteur faisait tous ses efforts pour le persuader.

— Je crains fort, disait le dentiste, d’incommoder ma cliente.

— N’ayez aucune crainte, répondait Jackson ; j’ai fait cette expérience sur moi-même. Après une douzaine d’inspirations, votre malade s’affaissera sur sa chaise et tombera dans une insensibilité absolue. Vous en ferez alors tout ce que vous voudrez.

Les deux élèves de Jackson, George Barnes et James Mac-Intyre, s’étaient rapprochés dans cet intervalle, et écoutaient la conversation. Morton s’adressa à l’un d’eux :

— Croyez-vous, Mac-Intyre, que cette expérience soit sans danger, et oseriez-vous la tenter sur vous-même ?

— Certainement, répondit l’élève.

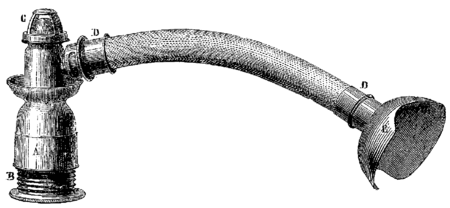

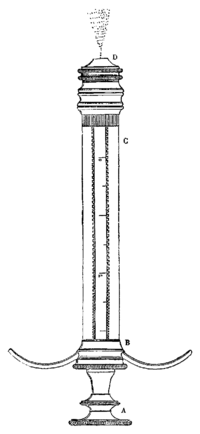

— Mais, reprit alors Jackson, il y a un moyen bien simple de vous convaincre du peu de danger de cette expérience. Enfermez-vous dans votre cabinet, versez de l’éther sur un mouchoir et respirez-le pendant quelques minutes, vous ne tarderez pas à ressentir les effets que je vous annonce. Tenez, ajouta-t-il, cela vaudra mieux encore : prenez ce petit appareil, l’inspiration des vapeurs sera plus facile.

Et il lui remit un flacon de Wolf à deux ouvertures, muni de ses tubes de verre.

— C’est bien, répondit Morton ; je vais tout de suite en faire l’essai.

Le dentiste se rendit du même pas à la pharmacie de Burnett et acheta une once d’éther sulfurique. Il rentra chez lui, s’enferma dans son cabinet, et, s’il faut l’en croire, il fit sur lui-même l’expérience.

« Assis dans le fauteuil d’opérations, je commençai, dit Morton, à respirer l’éther. Je le trouvai tellement fort, qu’il me suffoqua en partie ; mais il produisit un effet décidé. J’en saturai mon mouchoir, et je l’inhalai : Je regardai ma montre ; je perdis bientôt connaissance. En revenant à moi, je sentis de l’engourdissement dans mes jambes, avec une sensation semblable à un cauchemar. J’aurais donné le monde entier pour que quelqu’un vînt me réveiller. Je crus un moment que j’allais mourir dans cet état et que le monde ne ferait que me prendre en pitié ou tourner en ridicule ma folie. À la fin, je sentis un léger chatouillement de sang à l’extrémité de mon doigt, et je m’efforçai de le toucher avec le pouce, mais sans succès. Un deuxième effort m’amena à le toucher, mais sans éprouver aucune sensation. Peu à peu je me trouvai solide sur mes jambes, et je me sentis revenu entièrement à moi ; je regardai sur-le-champ à ma montre, et je calculai que j’étais demeuré insensible l’espace de sept ou huit minutes[11]. »

Heureux de son succès, Morton s’empressa de l’annoncer aux personnes employées dans sa maison, et il attendit avec une impatience facile à comprendre qu’un malade voulût bien se prêter à une expérience plus complète.

L’occasion s’offrit le soir même. À 9 heures, un habitant de Boston, nommé Eben Frost, se présenta chez lui souffrant d’un violent mal de dents, mais craignant la douleur et désirant être magnétisé pour ne rien sentir.

— J’ai mieux que cela, dit Morton.

Il versa de l’éther sur son mouchoir et le fit respirer à son client. Celui-ci ne tarda pas à perdre connaissance. Un de ses confrères, le docteur Hayden, qui avait voulu être témoin de l’expérience, tenait une lampe pour éclairer l’opérateur. Morton prit ses instruments et arracha une dent barrée qui tenait par de fortes racines. La figure du patient ne fit pas un pli. Au bout de deux minutes il se réveilla et vit sa dent par terre. Il n’avait ressenti aucune douleur et ne pouvait se rendre compte de rien. Il demeura encore vingt minutes dans le cabinet du dentiste, et sortit parfaitement remis, après avoir signé un certificat constatant le fait.

Morton était transporté de joie. Le lendemain il courut chez Jackson pour lui raconter l’événement : il ne pensait pas encore à réclamer pour lui seul la pensée de l’invention ; il ne voulait pas encore être la tête d’une découverte dont il n’avait été que le bras.

Jackson ne parut pas surpris le moins du monde.

« Je vous l’avais dit, répondit-il sans s’émouvoir davantage.

Ils commencèrent alors à s’entretenir des moyens de poursuivre les applications d’un procédé si remarquable et si nouveau.

— Je vais, dit Morton, employer l’éther avec toutes les personnes qui se présenteront à mon cabinet.

— Voilà qui est parfait, dit Jackson, mais cela ne suffit point. Allez, sans plus tarder, chez le docteur Warren, chirurgien de l’hôpital général ; faites-lui part de ce que vous avez fait, et proposez-lui d’employer l’éther dans une opération sérieuse. Personne ne croirait à la valeur de ce procédé, si l’on se bornait à l’employer pour une opération aussi simple que celle d’une extraction de dent. Il arrive souvent que les malades n’éprouvent aucune douleur, si cette opération est faite avec promptitude et par un tour de main adroit. On mettrait donc le défaut de sensibilité sur le compte de l’imagination. Il faut donner au public une démonstration tout à fait sans réplique. »

Le dentiste faisait beaucoup d’objections pour se rendre à l’hôpital.

« Mais si nous allons faire à l’hôpital une expérience publique, tout le monde reconnaîtra l’odeur de l’éther, et notre découverte sera aussitôt divulguée. Ne pourrait-on pas ajouter à l’éther quelque arôme étranger qui en dissimulât l’odeur ?

— Oui, répondit Jackson en riant, quelque essence française, comme l’essence de roses ou de néroli. Après l’opération, le malade exhalera un parfum de roses, et le public ne saura plus que penser. Mais sérieusement, ajouta Jackson, croyez-vous que j’aie l’intention de faire à mon profit le monopole d’une découverte pareille ? Détrompez-vous. Ce que je vous ai communiqué, je l’annoncerai à tous mes confrères. »

Morton se décida enfin à se rendre à l’hôpital. Il vit le docteur Warren, et lui raconta son opération de la veille ; seulement il ne dit pas un mot de la part que M. Jackson avait eue dans la découverte, et s’en attribua tout l’honneur. Acceptant avec empressement la proposition du dentiste, le docteur Warren promit de saisir la première occasion qui s’offrirait d’employer l’éther dans une opération chirurgicale.