Les Merveilles de la science/La Photographie

Il y a bien des motifs divers pour aimer, pour admirer cette invention brillante de la photographie, qui sera l’honneur de ce siècle et la gloire de notre patrie. Mais parmi les titres si nombreux qui la désignent à nos hommages, il en est un qui frappe surtout : c’est le témoignage éclatant qu’elle a fourni, de la puissance et de la haute portée des sciences physiques à notre époque. Si l’on demandait quelque preuve irrécusable de la valeur des méthodes scientifiques actuelles, et des résultats auxquels peut conduire leur application, il ne faudrait pas chercher cette preuve ailleurs que dans la découverte de la photographie et dans la série admirable de ses perfectionnements successifs. Où trouver, en effet, un plus merveilleux enchaînement de créations fécondes ? Il y a trois siècles, un physicien napolitain, Jean-Baptiste Porta, imagina la chambre obscure. En plaçant une lentille convergente au devant de l’orifice percé sur l’une des parois d’une boîte fermée, on obtenait, sur un écran placé à l’intérieur, la reproduction exacte de toutes les vues environnantes. Dans cet espace étroit venaient se peindre, avec une fidélité et une précision extraordinaires, le spectacle changeant, les aspects variés, du paysage extérieur. Mais ces tableaux si parfaits n’étaient qu’une fugitive empreinte, qui s’évanouissait avec la clarté du jour. Trois siècles durant, on les considéra d’un œil d’envie, avec le regret de n’en pouvoir fixer la trace éphémère : le petit nombre de physiciens qui, dans ce long intervalle, avaient essayé d’aborder un tel problème, avaient reculé tout aussitôt, effrayés et comme honteux de leur audace. Plus tard, la physique et la chimie naissantes vinrent s’exercer tour à tour sur cet objet difficile. Le physicien Wedgwood, le chimiste Humphry Davy, tentèrent de mettre à profit, pour fixer et conserver les images de la chambre obscure, la modification que les composés d’argent subissent au contact des rayons lumineux. Mais Wedgwood et Davy furent contraints l’un après l’autre d’abandonner l’entreprise.

Tout espoir sous ce rapport semblait donc à jamais perdu, lorsque tout à coup vint à circuler un bruit étrange. Un homme s’était rencontré qui avait résolu le problème extraordinaire de fixer à jamais les dessins de la chambre obscure. Cet homme, cet artiste habile s’il en fut, c’était Daguerre. Jamais la science n’avait remporté une aussi brillante victoire ; jamais preuve aussi merveilleuse de son pouvoir n’était venue s’offrir à l’admiration de tous. On ne peut se faire une idée du concert d’acclamations enthousiastes qu’excita l’annonce de cette découverte imprévue.

Tout n’était pas dit néanmoins, car bientôt la rapide série des perfectionnements apportés à l’art photographique, vint ajouter encore à l’admiration qu’avaient provoquée ses débuts.

Quand les produits du daguerréotype furent connus pour la première fois, c’est à peine si l’on osait s’attendre à les voir s’enrichir de quelques progrès importants. Cet étrange problème de fixer l’image des objets extérieurs par l’action spontanée de la lumière, paraissait alors résolu d’une manière si complète, qu’exiger des perfectionnements nouveaux, semblait, à cette époque, une injustice et comme une offense envers l’inventeur. Cependant, les améliorations progressivement apportées à la méthode primitive, changèrent peu à peu la face entière de la photographie ; de telle sorte que les résultats obtenus à l’origine, ne devaient plus être considérés que comme les ébauches de l’art.

L’empreinte du dessin photographique, d’abord si légère et si fugace que le souffle d’un enfant aurait suffi pour l’enlever, fut bientôt fixée d’une manière inaltérable. Le miroitement métallique, qui ôtait tant de charme à ces images, disparut en grande partie, et le trait acquit, en même temps, une netteté incomparable. Grâce aux procédés électro-chimiques, l’or, le cuivre ou l’argent, déposés en minces pellicules, prêtèrent des tons séduisants à ces petits tableaux. Grâce à l’emploi des agents accélérateurs, les épreuves qui, au début, exigeaient un quart d’heure d’exposition à la lumière, purent s’obtenir en quelques secondes.

Bientôt, cet art, déjà si merveilleux, entra dans une phase nouvelle. Le vœu, tant de fois exprimé, d’obtenir sur le papier les images photographiques, fut rempli avec un entier bonheur, et la découverte de procédés irréprochables pour l’exécution de la photographie sur papier, vint marquer un pas de plus dans cette carrière de précieuses inventions. Vint ensuite la méthode des agrandissements et des réductions, qui permit d’amplifier démesurément une épreuve, ou de la réduire à de si microscopiques dimensions qu’on put porter sur une bague, une image ou un portrait, et que l’on put entendre crier par les rues : La vue photographique de l’Exposition de 1867, sur une tête d’épingle !

Enfin une découverte fondamentale, objet de tous les vœux, est venue terminer cette série de merveilles de l’art. Grâce à l’application des procédés galvanoplastiques, on a transformé en planches propres à la gravure, les épreuves photographiques, et l’on a pu multiplier à volonté ces types, en tirant les épreuves sur la pierre lithographique, ou sur la planche d’acier, comme une gravure ordinaire. Ainsi a été atteint le comble et la dernière limite de cet art.

Tout est surprenant, tout est merveilleux dans les mille inventions nouvelles qui se rattachent aux perfectionnements de la photographie. La lumière est domptée, le fluide électrique est un serviteur obéissant ; de la lumière on fait un pinceau, et de l’électricité un burin. Partout la main de l’homme est bannie. À la main tremblante de l’artiste, au regard incertain, à l’instrument rebelle, on substitue les forces irrésistibles des agents naturels. C’est ainsi que les puissances aveugles de la nature tendent à remplacer la main et presque l’intelligence de l’homme.

Rien ne peut donc mieux caractériser la haute portée de nos sciences physiques, que cette rapide série de créations et de perfectionnements, qui, en quelques années, ont conduit la photographie à des résultats qu’il était à peine permis de soupçonner au début. Cette découverte, la plus curieuse de notre siècle, est encore celle qui fait le mieux apprécier le pouvoir et les ressources de la science contemporaine.

Tel est aussi le double motif qui nous porte à présenter avec une certaine étendue les faits qui concernent la photographie. Rappeler les circonstances qui ont présidé à sa découverte, faire connaître les perfectionnements divers qu’elle a reçus depuis son origine, indiquer son état présent, signaler enfin les applications principales qu’elle a déjà reçues, tel est l’objet que nous avons à remplir pour cette notice.

CHAPITRE PREMIER

La lune cornée, ou l’argent corné, en d’autres termes, le chlorure d’argent, fut découvert par les alchimistes, à l’époque de la Renaissance. Ce composé a la propriété essentielle, de se colorer en bleu foncé, quand il reste exposé au soleil, ou à la lumière diffuse. Le premier opérateur qui eut entre les mains, dans un laboratoire, l’argent corné, dut constater aussitôt la modification qu’il subit par l’action des rayons lumineux. D’après Arago, ce serait un alchimiste, nommé Fabricius, qui aurait le premier, en 1566, obtenu l’argent corné, en versant du sel marin dans une dissolution d’un sel d’argent, et qui aurait remarqué la coloration de ce produit, par l’action de la lumière. C’est donc dans le laboratoire d’un alchimiste qu’il faut chercher l’origine historique du principe général de la photographie.

En 1777, le chimiste suédois Schèele reconnut que l’argent corné est plus sensible aux rayons bleus et violets du spectre solaire, qu’aux rayons rouges.

Le professeur Charles, ce même physicien à qui l’aérostation naissante dut, comme nous l’avons raconté, son organisation régulière et tous ses moyens d’action, eut aussi le mérite de faire, le premier, usage de la chambre obscure inventée, au seizième siècle, par J.-B. Porta, pour exécuter des photographies rudimentaires.

Dans les cours publics qu’il donnait, à Paris, vers 1780, Charles montrait aux assistants le curieux spectacle que voici. Il formait une image sur l’écran de la chambre obscure, recouvert d’avance d’une feuille de papier enduite de chlorure d’argent, et les parties lumineuses de l’image s’imprimaient en noir sur le papier. D’autres fois, Charles s’amusait à former la silhouette de l’un des assistants, en plaçant la personne dans un lieu fortement éclairé. L’ombre du modèle se projetait sur l’écran. Une feuille de papier enduite de chlorure d’argent, disposée sur cet écran, recevait la silhouette, qui se maintenait visible tant que la lumière ambiante ne l’avait pas altérée. On se passait de main en main, ce papier qui bientôt, noircissant en entier, offrait un second phénomène aussi curieux que le premier.

C’était là une pure récréation scientifique, et comme le jeu d’une idée pleine d’avenir. D’autres savants eurent à cœur d’étudier plus sérieusement le même phénomène.

Wedgwood, physicien et industriel anglais, bien connu par le pyromètre qui porte son nom et par ses travaux dans l’art de la céramique, copiait, au soleil, le profil d’une personne dont l’ombre était projetée sur un papier enduit d’azotate d’argent. C’était l’expérience de Charles, dans laquelle l’azotate d’argent remplaçait le chlorure. En 1802, parut un mémoire posthume de Wedgwood, dans lequel l’auteur faisait connaître le moyen de copier sur du papier enduit d’azotate d’argent, des estampes et des vitraux d’église.

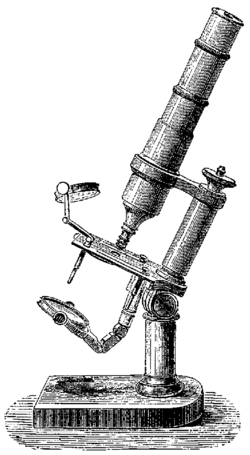

Humphry Davy essaya, à la suite de Wedgwood, de fixer sur le papier imprégné d’azotate ou de chlorure d’argent, les images de la chambre obscure. Mais l’azotate d’argent était trop peu impressionnable à la lumière ; Davy ne réussit qu’en se servant d’un microscope solaire, c’est-à-dire en éclairant les corps par les rayons du soleil concentrés par une lentille dans une chambre obscure. Seulement les images qu’il formait ainsi, disparaissaient rapidement par l’action ultérieure du jour, car les parties non influencées par la lumière dans la chambre obscure, à leur tour sous l’influence de la lumière diffuse, faisaient disparaître les dessins sous une masse uniformément noire.

« Il ne manque, écrivait Humphry Davy, en parlant du procédé de Wedgwood, qu’un moyen d’empêcher que les parties éclairées du dessin ne soient colorées par la lumière du jour, pour que ce procédé devienne aussi utile qu’il est simple dans son exécution.

« La copie d’un dessin, dès qu’elle est obtenue, ajoutait Humphry Davy, doit être conservée dans un lieu obscur. On peut bien l’examiner à l’ombre, mais ce ne doit être que pour peu de temps. Aucun des moyens que nous avons mis en œuvre pour empêcher les parties incolores de noircir à la lumière n’a pu réussir… Quant aux images de la chambre obscure, elles se sont trouvées trop faiblement éclairées pour former un dessin avec le nitrate d’argent, même au bout d’un temps assez prolongé. C’était là cependant l’objet principal des expériences. Mais tous les essais ont été inutiles[1]. »

Humphry Davy ne fut donc pas plus heureux que ne l’avait été Wedgwood, dans ses tentatives pour rendre inaltérables à l’action ultérieure de la lumière, les images formées dans la chambre obscure, sur le papier imprégné d’un sel d’argent.

Le célèbre James Watt, à qui revient la gloire d’avoir créé, pièce à pièce, la machine à vapeur, en perfectionnant les appareils primitifs de Newcomen et de Savery, s’occupa également du problème de la fixation des images formées dans la chambre obscure sur du papier enduit de chlorure d’argent. On a retrouvé une épreuve photographique sur papier représentant la manufacture de Soho ; mais il n’a pas été possible d’établir avec assez d’exactitude la véritable origine et la date de cette curieuse pièce, pour que l’on puisse faire figurer James Watt parmi les précurseurs de la photographie.

En résumé, toutes ces tentatives n’ont que très-faiblement influé sur la création de la photographie moderne. Elles marquent seulement son origine historique, et font comprendre toutes les difficultés du problème à résoudre. Au temps de Wedgwood et de Davy, la photographie était encore dans les limbes de l’avenir.

CHAPITRE II

Le premier nom que nous ayons à inscrire après ceux de Wedgwood et de Davy, dans l’histoire des premiers temps de la photographie, est celui de Joseph-Nicéphore Niépce.

Né à Chalon-sur-Saône, en 1765, Joseph-Nicéphore Niépce était fils de Claude Niépce, écuyer, receveur des consignations au bailliage de Châlon. Élevé dans une certaine aisance, il avait atteint l’âge de vingt-sept ans sans trop se presser de choisir une profession. Un moment on avait eu la pensée de le faire entrer dans les ordres ecclésiastiques, mais il ne fut pas donné suite à ce projet.

Le 10 mars 1792, Nicéphore Niépce fut admis, en qualité de sous-lieutenant, au régiment de Limousin, plus tard 42e régiment de ligne. Il passa de là, en qualité de lieutenant, au deuxième bataillon de la 83e demi-brigade. Le 6 mai 1793, il partit, avec sa compagnie, pour la Sardaigne, et fit la campagne de Cagliari. Pendant la même année, il entra à l’armée d’Italie. Le 9 mars 1794, il fut attaché à l’état-major du général Frottier.

Il se trouvait à Nice, lorsqu’il fut atteint d’une maladie épidémique qui sévissait sur l’armée et les habitants de la ville, et qui affecta gravement sa vue. Les suites de cette maladie l’obligèrent à abandonner l’état militaire. Il donna sa démission d’officier, le 21 novembre 1794. Peu de temps auparavant, il s’était marié à Nice. Il avait épousé la fille de son hôtesse, mademoiselle Marie Roméro, aux soins intelligents de laquelle il avait dû la vie.

Nicéphore Niépce demeura à Nice après son mariage. Au mois de janvier 1795, lors du renouvellement des autorités de cette ville, alors française, il fut nommé, par les représentants du peuple, commissaires de la Convention, administrateur du district de Nice.

Mais le mauvais état de sa santé l’obligea à se démettre de cette nouvelle fonction. Il loua, à peu de distance de Nice, près du village de Saint-Roch, une maison de campagne, et s’y installa avec sa femme. La tranquillité d’une vie exempte des soucis de la carrière publique, jointe à l’air vivifiant des environs de Nice, lui eut bientôt rendu la santé.

Le bonheur dont jouissait Nicéphore Niépce, fut encore augmenté par l’arrivée imprévue de son frère aîné, Claude Niépce.

Claude Niépce avait embrassé, comme Nicéphore, la carrière militaire. Il s’était embarqué en 1791, comme soldat volontaire, sur un bâtiment de l’État, et avait couru les mers jusqu’en 1794. Au bout de ce temps, il avait quitté le service, et il rejoignait son frère à Nice.

Claude Niépce était un très-habile mécanicien ; de son côté, Joseph-Nicéphore avait l’esprit tourné vers les études scientifiques. Les deux frères firent comme avaient fait, avant eux, les deux Montgolfier : ils mirent en commun leurs idées, leur bourse, leurs espérances, pour se lancer à la poursuite d’inventions mécaniques. Une intimité touchante ne cessa, pendant leur vie entière, de lier ces deux hommes de bien.

Pendant leur séjour à la campagne, dans les environs de Nice, les frères Niépce conçurent l’idée d’une machine, qu’ils nommaient pyréolophore, dans laquelle l’air brusquement chauffé, puis refroidi, devait produire les effets de la vapeur. C’était le principe des machines à air chaud, ou machines d’Ericsson, dont nous avons parlé dans le premier volume de cet ouvrage, et sur lesquelles l’attention des mécaniciens se reporte aujourd’hui d’une manière décidée. On voit que les frères Niépce avaient le pressentiment des grandes choses.

Mais pour se livrer à des expériences mécaniques et entreprendre la construction d’appareils nouveaux, les deux frères étaient mal à l’aise dans un pays étranger pour eux. Le 23 juin 1807, ils revinrent tous les deux à la maison paternelle de Chalon-sur-Saône. Là, ils reprirent le cours de leurs travaux.

Le 3 août 1807, ils obtinrent un brevet d’invention de dix ans, pour leur pyréolophore. Cette machine, qui reposait sur la brusque dilatation de l’air par le calorique, développait une assez grande puissance. Les frères Niépce firent marcher pendant plusieurs jours, un bateau mû par cet appareil, sur les eaux de la Saône, ainsi que sur l’étang de Batterey, situé au milieu du bois de la Charmée, près de la maison de campagne des inventeurs, qui était située à Saint-Loup de Varennes, près de Châlon.

Cette machine fut l’objet d’un rapport flatteur adressé à l’Académie des sciences, par Carnot[2].

Peu de temps après, le gouvernement impérial ayant mis au concours les plans d’une machine hydraulique, destinée à remplacer celle de Marly, qui élevait les eaux de la Seine jusqu’à Versailles, les frères Niépce envoyèrent, pour ce concours, le modèle d’une pompe, qu’ils nommaient hydro-statique, et qui renfermait un marteau d’eau, comme le bélier hydraulique de Montgolfier. Carnot adressa aux frères Niépce une lettre flatteuse à l’occasion de cette nouvelle machine, dont le projet ne fut pas, d’ailleurs, poussé plus loin.

Sous l’Empire, le blocus continental privait la France de la plupart des produits nécessaires à son industrie. Il fallait adresser un appel au génie des inventeurs, pour suppléer, par la fabrication nationale, aux produits du dehors, sévèrement consignés à nos frontières. La plante indigène qui porte le nom de pastel (Isatis tinctoria) peut remplacer l’indigo, matière tirée des Indes, et qui alors manquait totalement en France, par suite de l’interruption des relations commerciales avec le dehors. Le gouvernement encouragea donc la culture du pastel, par un décret du 14 janvier 1813, accordant des primes aux producteurs de cette matière colorante. Les frères Niépce s’adonnèrent, sur leur domaine, à la culture en grand du pastel, et se mirent, à cette occasion, en rapport, par l’intermédiaire du préfet, avec le ministre de l’intérieur, à qui ils faisaient parvenir les produits de leur fabrication.

« La culture du pastel-indigo, dit M. Fouque, dans un ouvrage consacré aux travaux de Joseph-Nicéphore Niépce, sur lequel nous aurons à revenir, a laissé de nombreuses traces dans ce qui constituait autrefois le beau domaine Niépce, aux Gras, commune de Saint-Loup de Varennes. Les jardins de la résidence de cette famille, les champs, voire même les fossés de la grande route, sur une étendue de plusieurs kilomètres, renferment des plants de Pastel soit par groupes plus ou moins nombreux, soit par plants isolés, et qui se reproduisent naturellement sans culture, depuis plus d’un demi-siècle[3]. »

Mais il n’est rien de plus difficile que l’extraction de la matière colorante du pastel. Les frères Niépce, pas plus que d’autres expérimentateurs, ne purent obtenir aucun résultat utile.

De 1813 à 1816, ils s’occupèrent de la culture du pastel, concurremment avec d’autres travaux industriels ou agricoles. Ils entreprirent l’extraction du sucre de betterave. Mais ils ne poussèrent pas bien loin cette tentative, qui, à la même époque, commençait à fournir, dans le nord de la France, de si remarquables résultats. Ils entreprirent aussi d’extraire d’une espèce de courge, de la fécule, qui prit le nom de fécule Giraumont.

Les travaux industriels et agricoles auxquels les frères Niépce se livraient en commun, dans leur domaine des Gras, furent interrompus par le départ de l’un d’eux.

Claude Niépce avait avant tout à cœur son pyréolophore. Au mois de mars 1816, il quitta Châlon, pour n’y plus revenir. Il se rendait à Paris, dans l’espoir d’y perfectionner cette machine à air chaud, et de la faire adopter comme rivale des machines à vapeur, qui commençaient à s’introduire en France.

Quittant la tranquille retraite de sa maison de campagne des Gras et s’arrachant aux douceurs de la vie de famille, Claude Niépce va donc s’installer à Paris. Là, il invente, il combine de nouveaux perfectionnements à sa machine à air chaud. Il fait construire, à Bercy, un bateau destiné à recevoir ce nouveau moteur : il s’efforce de réunir des fonds et des actionnaires, pour tenter l’exécution en grand de sa machine.

Mais il échoua dans toutes ses démarches. Le gouvernement lui refusa la bien minime faveur de prolonger de cinq ans, comme il le demandait, son brevet d’invention, et il ne put parvenir à convaincre les gens d’affaires des bonnes qualités de sa machine. Il se décida alors à quitter la France.

Il se rendit en Angleterre, pour y poursuivre l’idée de son pyréolophore. Mais les Anglais firent la sourde oreille, comme ses compatriotes, et la malheureuse machine ne put jamais voir le jour.

Claude Niépce, une fois en Angleterre, ne la quitta plus. Il s’établit à Kiew, près de Londres, toujours occupé d’inventions mécaniques, et en correspondance continuelle avec son frère Nicéphore. Il est touchant de lire dans l’ouvrage consciencieux que M. Victor Fouque a consacré à Nicéphore Niépce, quelques extraits de la correspondance entre les deux frères, séparés par les événements et la distance. C’est un épanchement continuel, une tendresse incessante, qui ont pour objet, tout à la fois, les conceptions mécaniques et les affections du cœur. Les frères Niépce rappellent les Montgolfier, par leur attachement mutuel et par la constante communauté de leurs vues.

Demeuré seul, Nicéphore reprit la suite de ses travaux. Il fixa sa principale demeure à sa maison de campagne des Gras. La maison paternelle de Châlon ne fut pour lui, à partir de ce moment, qu’une sorte de pied-à-terre. Possédant une fortune, que l’on peut évaluer à quinze mille livres de revenu, il vivait avec une grande aisance, des produits de sa terre.

Nous avons fait dessiner (fig. 3) d’après une épreuve photographique, exécutée en 1845, la maison de campagne des Gras, où Nicéphore Niépce se livrait à ses travaux. On ne peut contempler sans émotion cet asile modeste qui fut le berceau de la photographie naissante. C’est un simple et bourgeois manoir, tout entouré de foisonnantes charmilles. Derrière cet humble séjour, la Saône coule lentement, à travers un paysage d’une monotone sérénité. Au-devant, passe sans façon la grande route, tachant de sa poussière jaunâtre et siliceuse, les verts buissons dont le domaine est entouré. Sous les combles de cette honnête maison, l’œil recherche avec intérêt une étroite fenêtre, que bien des amateurs de mes amis ne verraient pas sans un attendrissement délicieux, car c’est dans cette mansarde, ouvrant sur la Saône, que Niépce avait installé ses appareils. C’est là qu’il passa dix années de sa vie laborieuse, poursuivant en silence le grand problème de la fixation des images de la chambre obscure.

C’est vers 1815 que Nicéphore Niépce songea, pour la première fois, à obtenir des images par l’action chimique de la lumière sur des substances impressionnables. Il fut mis sur la voie de ce genre de recherches, par l’invention de la lithographie, qui, découverte en Allemagne par Senefelder, avait été importée en France en 1814 par M. de Lasteyrie.

Cet art nouveau fixait alors l’attention générale, et excitait un intérêt sans égal. On s’étonnait avec raison, de voir imiter en quelques instants, avec un bout de crayon et un fragment de pierre polie, les produits de l’art pénible et compliqué du graveur. Saisi pour cet art nouveau d’un engouement qui dura plus de dix années, le public recherchait avec empressement les produits, encore fort imparfaits, sortis des mains des artistes. Les amateurs eux-mêmes s’essayaient à ces procédés intéressants, et jusque dans les châteaux on trouvait des presses lithographiques.

En réfléchissant sur le principe de la lithographie, Niépce osa penser qu’il ne serait peut-être pas impossible d’aller encore plus loin. Dans ces curieuses productions qui étonnaient et qui charmaient l’Europe, le génie de Senefelder avait banni la main du graveur, et laissé au seul dessinateur l’exécution du travail ; Niépce rêva d’exclure à son tour la main du dessinateur même, et de demander à la nature seule tous les frais de l’opération.

Niépce fit des essais de lithographie sur quelques pierres d’un grain délicat destinées à être jetées sur la route de Lyon. Ces tentatives ayant échoué, il imagina de substituer à la pierre un métal poli. Il essaya de tirer des épreuves sur une lame d’étain, avec des crayons lithographiques, et c’est dans le cours de ces recherches que lui vint l’idée d’obtenir sur une plaque métallique la représentation des objets extérieurs par la seule action des rayons lumineux.

Il est assez difficile de connaître la suite et l’enchaînement des tentatives de Niépce pour fixer les images des objets extérieurs par l’action de la lumière. On n’en trouve les traces que dans la correspondance qu’il entretenait avec son frère Claude, établi à Kiew ; mais, comme dans cette correspondance, Nicéphore Niépce s’abstenait avec soin de nommer les substances dont il faisait usage, dans la crainte que ses lettres ne tombassent entre les mains de quelque indiscret, il est très-difficile de ressaisir aujourd’hui les anneaux perdus de cette chaîne d’expériences.

M. Victor Fouque, dans son intéressante biographie de Nicéphore Niépce, a publié un certain nombre de ces lettres, les seuls documents qui puissent nous éclairer sur ces questions, et elles laissent bien des points indécis. Ce que nous y voyons de plus clair, c’est que Nicéphore Niépce commença par faire usage du chlorure d’argent, c’est-à-dire qu’il suivit les traces de Charles et de Wedgwood, mais que bientôt il abandonna ces substances impressionnables, pour en chercher d’autres.

Il copiait des estampes en soumettant à l’action de la lumière cette estampe rendue transparente par un vernis, et l’appliquant sur la substance impressionnable, préalablement étalée, en couche mince, sur une planche d’étain. Il essayait, en même temps, de faire usage de la chambre obscure, car dès l’année 1816, il avait construit une sorte de chambre obscure, en adaptant une lentille à une boîte, qui avait servi de baguier. Tout cela était fort grossier, fort imparfait ; mais pouvait-on faire mieux au fond d’une province et dans une campagne isolée ?

Quelques passages des lettres publiées par M. Victor Fouque, sont tout ce que l’on possède concernant les premières recherches de Nicéphore Niépce. Nous les rapporterons, pour que le lecteur puisse se former lui-même une opinion sur la véritable portée des premiers essais du physicien de Châlon.

Le 12 avril 1816, Joseph-Nicéphore écrivait à son frère Claude :

« Je profite du peu de temps que nous avons à passer ici, pour faire faire une espèce d’œil artificiel qui est tout simplement une petite boîte carrée de six pouces de chaque face, laquelle sera munie d’un tuyau susceptible de s’allonger et portant un verre lenticulaire. Je ne pourrais sans cet appareil me rendre complétement raison de mon procédé. Je m’empresserai de t’informer du résultat de l’expérience que je compte faire lorsque nous serons de retour à Saint-Loup. »

Mais, en arrangeant la lentille dans cette boîte, il cassa son objectif. Il écrivait donc à son frère, le 22 du même mois :

« Je comptais faire hier l’expérience dont je t’ai parlé ; mais j’ai cassé mon objectif dont le foyer était le mieux assorti aux dimensions de l’appareil. J’en ai bien un autre, mais qui n’a pas le même foyer ; ce qui nécessitera quelques petits changements dont je vais m’occuper. Ce retard ne sera pas long, et bien sûrement j’aurai le plaisir de te mander dans une prochaine lettre le résultat que j’aurai obtenu. Je souhaite, sans trop l’espérer, qu’il justifie l’intérêt que tu veux bien me témoigner à ce sujet. »

Il écrivait ensuite le 5 mai 1816 :

« Tu as vu par ma dernière lettre que j’avais cassé l’objectif de ma chambre obscure, mais qu’il m’en restait un autre dont j’espérais tirer parti. Mon attente a été trompée : ce verre avait le foyer plus court que le diamètre de la boîte ; ainsi je n’ai pu m’en servir. Nous sommes allés à la ville lundi dernier ; je n’ai pu trouver chez Scotti qu’une lentille d’un foyer plus long que la première ; et il m’a fallu faire allonger le tuyau qui la porte, et au moyen duquel on détermine la vraie distance du foyer. Nous sommes revenus ici mercredi soir ; mais depuis ce jour-là, le temps a toujours été couvert ; ce qui ne m’a pas permis de donner suite à mes expériences. Et j’en suis d’autant plus fâché qu’elles m’intéressent beaucoup. Il faut se déplacer de temps en temps, faire des visites ou en recevoir : c’est fatigant. Je préférerais, je te l’avoue, être dans un désert.

« Lorsque mon objectif fut cassé, ne pouvant plus me servir de ma chambre obscure, je fis un œil artificiel avec le baguier d’Isidore, qui est une petite boîte de seize à dix-huit lignes en carré. J’avais heureusement les lentilles du microscope solaire qui, comme tu le sais, vient de notre grand-père Barrault. Une de ces petites lentilles se trouva précisément du foyer convenable ; et l’image des objets se peignait d’une manière très-nette et très-vive sur un champ de treize lignes de diamètre.

« Je plaçai l’appareil dans la chambre où je travaille, en face de la volière, et les croisées ouvertes. Je fis l’expérience d’après le procédé que tu connais, mon cher ami, et je vis sur le papier blanc toute la partie de la volière qui pouvait être aperçue de la fenêtre et une légère image des croisées qui se trouvaient moins éclairées que les objets extérieurs. On distinguait les effets de la lumière dans la représentation de la volière et jusqu’au châssis de la fenêtre. Ceci n’est qu’un essai encore bien imparfait ; mais l’image des objets était extrêmement petite. La possibilité de peindre de cette manière me paraît à peu près démontrée ; et si je parviens à perfectionner mon procédé, je m’empresserai, en t’en faisant part, de répondre au tendre intérêt que tu veux bien me témoigner. Je ne me dissimule point qu’il y a de grandes difficultés, surtout pour fixer les couleurs ; mais avec du travail et beaucoup de patience on peut faire bien des choses. Ce que tu avais prévu est arrivé. Le fond du tableau est noir, et les objets sont blancs, c’est-à-dire plus clairs que le fond.

« Je crois que cette manière de peindre n’est pas inusitée, et j’ai vu des gravures de ce genre. Au reste, il ne serait peut-être pas impossible de changer cette disposition des couleurs ; j’ai même là-dessus quelques données que je suis curieux de vérifier[4]… »

Nous ne pouvons savoir quelle était la substance impressionnable sur laquelle Niépce recevait l’image de la chambre obscure ; mais il est certain qu’il obtenait déjà par la lumière, de véritables impressions à effet lumineux inverse, c’est-à-dire des plaques sur lesquelles les tons blancs de la nature étaient représentés par des noirs, et les ombres accusées au contraire par des clairs. C’est ce qui ressort de la lettre suivante adressée par Nicéphore Niépce à son frère, le 19 mai 1816 :

« Je m’empresse de répondre à ta lettre du 14, que nous avons reçue avant-hier, et qui nous a fait un bien grand plaisir. Je t’écris sur une simple demi-feuille, parce que la messe ce matin, et ce soir une visite à rendre à madame de Mortenil ne me laisseront guère de temps, et, en second lieu, pour ne pas trop augmenter le port de ma lettre, à laquelle je joins deux gravures faites d’après le procédé que tu connais. La plus grande provient du baguier, et l’autre de la boîte dont je t’ai parlé, qui tient le milieu entre le baguier et la grande boîte. Pour mieux juger de l’effet, il faut se placer un peu dans l’ombre ; il faut placer la gravure sur un corps opaque et se mettre contre le jour. Cette espèce de gravure s’altérerait, je crois, à la longue, quoique garantie du contact de la lumière, par la réaction de l’acide nitrique, qui n’est pas neutralisé. Je crains aussi qu’elle ne soit endommagée par les secousses de la voiture. Ceci n’est encore qu’un essai ; mais si les effets étaient un peu mieux sentis (ce que j’espère obtenir), et surtout si l’ordre des teintes était interverti, je crois que l’illusion serait complète. Ces deux gravures ont été faites dans la chambre où je travaille, et le champ n’a de grandeur que la largeur de la croisée. J’ai lu, dans l’abbé Nollet, que, pour pouvoir représenter un plus grand nombre d’objets éloignés, il faut des lentilles d’un plus grand foyer, et mettre un verre de plus au tuyau qui porte l’objectif. Si tu veux conserver ces deux rétines, quoiqu’elles n’en valent guère la peine, tu n’as qu’à les laisser dans le papier gris, et placer le tout dans un livre.

« Je vais m’occuper de trois choses : 1o de donner plus de netteté à la représentation des objets ; 2o de transposer les couleurs ; 3o et enfin de les fixer, ce qui ne sera pas le plus aisé. Mais, comme tu le dis fort bien, mon cher ami, nous ne manquons pas de patience, et avec de la patience on vient à bout de tout. Si je suis assez heureux pour perfectionner le procédé en question, je ne manquerai pas de t’adresser de nouveaux échantillons pour répondre au vif intérêt que tu veux bien prendre à une chose qui pourrait être utile aux arts, et dont nous pourrions tirer un bon parti[5]. »

Par le mot transposer les couleurs, il faut entendre rétablir les véritables tons de la nature, c’est-à-dire obtenir, au lieu d’une image négative, une image positive, représentant les ombres et les clairs tels qu’ils sont dans la nature.

Le 28 du même mois, Joseph-Nicéphore envoyait à son frère les plaques sur lesquelles il avait obtenu ce qu’il nomme « les gravures », et qui n’était que des planches métalliques portant les impressions produites par la lumière.

« Je m’empresse, écrivait-il, de te faire passer quatre nouvelles épreuves, deux grandes et deux petites, que j’ai obtenues plus nettes et plus correctes à l’aide d’un procédé très-simple, qui consiste à rétrécir avec un disque de carton percé, le diamètre de l’objectif. L’intérieur de la boîte étant moins éclairé, l’image en devient plus vive, et ses contours, ainsi que les ombres et les jours, sont bien mieux marqués. Tu en jugeras par le toit de la volière, par les angles de ses murs, par les croisées dont on aperçoit les croisillons ; les vitres mêmes paraissent transparentes en certains endroits ; enfin le papier retient exactement l’empreinte de l’image colorée ; et si l’on n’aperçoit pas tout distinctement, c’est que l’image de l’objet représenté étant très-petite, cet objet paraît tel qu’il serait s’il était vu de loin. D’après cela, il faudrait, comme je te l’ai dit, deux verres à l’objectif pour peindre convenablement les objets éloignés, et en réunir un plus grand nombre sur la rétine ; mais ceci est une affaire à part. La volière étant peinte renversée, la grange ou plutôt le toit de la grange est à gauche au lieu d’être à droite. Cette masse blanche qui est à droite de la volière, au-dessus de la claire-voie, qu’on ne voit que confusément, mais telle qu’elle est peinte sur le papier par la réflexion de l’image, c’est le poirier de beurré blanc qui se trouve beaucoup plus éloigné ; et cette tache noire au haut de la cime, c’est une éclaircie qu’on aperçoit entre les branches. Cette ombre, à droite, indique le toit du four qui paraît plus bas qu’il ne doit être, parce que les boîtes sont placées à cinq pieds (1m, 62) environ au-dessus du plancher. Enfin, mon cher ami, ces petits traits blancs marqués au-dessus du toit de la grange, ce sont quelques branches d’arbres du verger qu’on entrevoit et qui sont représentées sur la rétine. L’effet serait bien plus frappant, si, comme je te l’ai dit, ou plutôt comme je n’ai pas besoin de te le dire, l’ordre des ombres et des jours pouvait être interverti ; c’est là ce dont je vais m’occuper avant de tâcher de fixer les couleurs, et ça n’est pas facile.

« Jusqu’à présent je n’ai peint que la volière, afin de pouvoir comparer entre elles les épreuves. Tu trouveras une des deux grandes et des deux petites moins colorées que les deux autres, quoique les contours des objets soient très-bien marqués ; ceci provient de ce que j’ai trop rétréci l’ouverture du carton qui couvre l’objectif. Il paraît qu’il y a des proportions dont on ne peut pas trop s’écarter ; et je n’ai peut-être pas encore trouvé la meilleure. Lorsque l’objectif est à nu, l’épreuve qu’on obtient paraît estompée, et le spectre coloré a cette apparence-là, parce que les contours des objets sont peu prononcés et semblent en quelque sorte se perdre dans le vague.

« Je souhaite, sans cependant trop l’espérer, que ces épreuves te parviennent en bon état, pour que tu sois, mon cher ami, plus à portée de juger de l’amélioration que j’ai cru obtenir[6]. »

Après avoir obtenu ces impressions lumineuses, Nicéphore Niépce songea à transformer ses plaques en planches propres à la gravure. Il espérait arriver à ce résultat en les attaquant par un acide faible, c’est-à-dire en imitant le procédé employé pour obtenir les pierres lithographiques ou les planches métalliques destinées au tirage des gravures en taille-douce. C’est ce qui résulte de la lettre suivante :

« Je présume que tu auras reçu hier, mon cher ami, ma lettre du 28 mai, laquelle contenait quatre nouvelles épreuves qui m’ont paru plus correctes que les précédentes. Je suis on ne peut plus sensible aux choses honnêtes que tu veux bien me dire à ce sujet, et, quoique je sois loin de les mériter, elles n’en sont pas moins pour moi un grand motif d’encouragement. Si je parvenais à fixer la couleur et à changer la disposition des jours et des ombres, le procédé que j’emploie maintenant, serait, je pense, le meilleur. Car il est impossible de trouver une substance qui soit plus susceptible de retenir les moindres impressions de la lumière. L’enduit de la volière du côté de la basse-cour, est d’une couleur rembrunie. Mais au-dessus de la porte et jusqu’à celle du tecq-à-pourceaux, il y a une plaque blanche qui se trouve marquée très-distinctement en noir sur la gravure.

« Quoique j’aie encore beaucoup à faire avant d’atteindre le but, c’est déjà quelque chose. J’ai bien essayé de graver sur le métal à l’aide de certains acides, mais jusqu’ici je n’ai rien obtenu de satisfaisant, le fluide lumineux ne paraît pas modifier d’une manière sensible l’action des acides. Cependant mon intention n’est pas d’en rester là, parce que ce genre de gravure serait encore supérieur à l’autre, toute réflexion faite, à raison de la facilité qu’il donnerait de multiplier les épreuves, et de les avoir inaltérables. Si je parviens à obtenir d’une manière ou de l’autre de bons résultats, je m’empresserai, mon cher ami, de te les faire connaître[7]. »

Nous disons qu’il est impossible de savoir aujourd’hui quelle était la substance chimique dont Niépce faisait usage pour obtenir ses impressions lumineuses. En effet, le nom de la substance n’est pas prononcé dans les lettres que nous venons de citer.

Cette substance ne devait pas le satisfaire sans doute, car nous allons le voir faire des essais photographiques avec des matières nouvelles qu’il fait connaître à son frère, et qui sont d’abord le chlorure de fer, ensuite l’oxyde noir de manganèse. Le 16 juin, il écrivait à son frère, la lettre suivante :

«… J’avais lu qu’une solution alcoolique de muriate de fer, qui est d’un beau jaune, devenait blanche au soleil, et reprenait à l’ombre sa couleur naturelle. J’ai imprégné de cette solution un morceau de papier que j’ai fait sécher, la partie exposée au jour est devenue blanche, tandis que la partie qui se trouvait hors du contact de la lumière, est restée jaune. Mais cette solution attirant trop l’humidité de l’air, je ne l’ai plus employée, parce que le hasard m’a fait trouver quelque chose de plus simple et de meilleur.

« Un morceau de papier couvert d’une ou de plusieurs couches de rouille ou safran de Mars, et exposé aux vapeurs du gaz acide muriatique oxygéné, devient d’un beau jaune jonquille, et blanchit mieux et plus vite que le précédent. Je les ai placés l’un et l’autre dans la chambre obscure, et cependant l’action de la lumière, n’a produit sur eux aucun effet sensible, quoique j’aie eu soin de varier la position de l’appareil. Peut-être n’ai-je pas attendu assez longtemps, et c’est ce dont il faudra encore m’assurer ; car je n’ai fait qu’effleurer la matière.

« Je croyais aussi comme toi, mon cher ami, qu’en mettant dans la boîte optique une épreuve bien marquée sur un papier teint d’une couleur fugace, ou recouvert de la substance que j’emploie, l’image viendrait se peindre sur ce papier avec ses couleurs naturelles ; puisque les parties noires de l’épreuve, étant plus opaques, intercepteraient plus ou moins le passage des rayons lumineux ; mais il n’y a eu aucun effet de produit. Il est à présumer que l’action de la lumière n’est point assez forte ; que le papier que j’emploie est trop épais, ou qu’étant trop couvert, il offre un obstacle insurmontable au passage du fluide ; car j’applique jusqu’à six couches de blanc. Tels sont les résultats négatifs que j’ai obtenus ; heureusement qu’ils ne prouvent encore rien contre la bonté de l’idée, et qu’il est même permis de revenir là-dessus avec quelque espoir de succès.

« Je suis aussi parvenu à décolorer l’oxyde noir de manganèse, c’est-à-dire qu’un papier peint avec cet oxyde, devient parfaitement blanc lorsqu’on le met en contact avec le gaz acide muriatique oxygéné. Si, avant qu’il soit tout à fait décoloré, on l’expose à la lumière, il finit par blanchir en très-peu de temps ; et lorsqu’il est devenu blanc, si on le noircit légèrement avec ce même oxyde, il est encore décoloré par la seule action du fluide lumineux. Je pense, mon cher ami, que cette substance mérite d’être soumise à de nouvelles épreuves, et je compte bien m’en occuper plus sérieusement.

« J’ai voulu aussi m’assurer si ces différents gaz pourraient fixer l’image colorée ou modifier l’action de la lumière, en la faisant communiquer à l’aide d’un tube avec l’appareil, pendant l’opération. Je n’ai encore employé que le gaz muriatique oxygéné, le gaz hydrogène et le gaz carbonique ; le premier décolore l’image, le second ne m’a paru produire aucun effet sensible ; et le troisième détruit en grande partie, dans la substance dont je me sers, la faculté d’absorber la lumière. Car cette substance, tant que le contact du gaz a lieu, se colore à peine dans les parties même les plus éclairées ; et cependant ce contact a duré plus de huit heures. Je reprendrai ces expériences intéressantes, et j’essayerai successivement plusieurs autres gaz, surtout le gaz oxygène qui, à raison de ses affinités avec les oxydes métalliques et la lumière, mérite une attention particulière.

« Enfin, mon cher ami, j’ai fait de nouveaux essais pour parvenir à graver sur le métal à l’aide des acides minéraux ; mais les acides que j’ai employés, c’est-à-dire l’acide muriatique, l’acide nitreux, ainsi que l’acide muriatique oxygéné, soit sous forme gazeuse, soit en liqueur, n’ont laissé pour toute empreinte qu’une tache noirâtre, plus ou moins foncée, suivant la force du dissolvant. L’acide muriatique oxygéné est le seul dont on pourrait tirer parti ; mais il n’est décomposé par la lumière que lorsqu’il est uni à l’eau, et, dans cet état même, il n’agit pas sur les métaux avec assez d’énergie pour les creuser sensiblement ; car il ne produit aucune effervescence avec eux, et les oxyde comme ferait le foie de soufre, ce qui n’est pas notre affaire. Mais j’ai reconnu avec plaisir que, sans produire le bouillonnement incommode des autres acides, il attaque très-bien et d’une manière très-nette la pierre calcaire dont nous nous servons pour graver ; il l’attaque lentement, c’est-à-dire comme il le faut pour que l’influence de la lumière soit plus sensible, et que cet acide puisse creuser plus ou moins à raison de la différence des teintes.

« Je m’occuperai donc, toute affaire cessante, de préparer une de ces pierres qui remplacera le papier, et sur laquelle l’image colorée doit se peindre. Je la laisserai tremper quelque temps dans l’eau chaude, et ensuite je la mettrai en contact avec le gaz acide muriatique oxygéné qui, d’après mon procédé, communique dans l’intérieur de l’appareil. Je crois qu’à l’aide de cette disposition, on doit obtenir un résultat décisif, si, comme on n’en peut douter, l’acide en question est décomposé par la lumière, et si par là sa force dissolvante se trouve modifiée.

« Tu vois, mon cher ami, que depuis quelques jours je n’ai guère fait que battre la campagne, mais c’est toujours quelque chose que de multiplier les données qui peuvent conduire à la solution du problème proposé. Aussitôt que j’aurai trouvé quelque perfectionnement utile et vraiment propre à atteindre ce but, je m’empresserai de t’en instruire[8]. »

Mais ces nouvelles tentatives n’amenaient à aucun résultat, d’après les termes d’une autre lettre, en date du 2 juillet suivant :

« D’après des expériences réitérées, j’ai reconnu l’impossibilité de pouvoir fixer l’image des objets à l’aide de la gravure sur pierre par l’action des acides aidée du concours de la lumière. Ce fluide ne m’a paru avoir aucune influence sensible sur la propriété dissolvante de ces agents chimiques ; j’y ai donc entièrement renoncé ; et je doute fort que l’on eût pu par ce procédé faire ce que l’on peut faire avec la substance que j’emploie, puisqu’elle rend sensibles les différentes teintes que réfléchit l’enduit de la volière, qui est blanc dans certaines parties, et noir dans d’autres. Je fais dans ce moment de nouvelles recherches pour parvenir à fixer et à transposer les couleurs de l’image représentée. Le champ à parcourir est assez vaste, et je ne le quitterai pas que je n’aie épuisé toutes les combinaisons[9]. »

Pendant près d’une année, Niépce paraît occupé d’autres travaux, car ce n’est que dans une lettre du 20 avril 1817, citée par M. Fouque, que l’on trouve signalée la reprise des travaux héliographiques, comme les appelle déjà le physicien de Châlon. Dans cet intervalle, il avait essayé d’appliquer sur la pierre d’autres substances, entre autres le chlorure d’argent, mais il n’avait pu rien obtenir. Il s’adressa alors à des matières organiques, c’est-à-dire à la résine de gaïac, qui, exposée à la lumière, par une cassure récente, prend, en quelques heures, une couleur verte. Bientôt, mécontent de cette substance, il s’adresse au phosphore, corps simple, qui, exposé à la lumière, noircit. Mais il se dégoûte de ce nouvel agent, parce qu’il trouve son effet insuffisant, et qu’il se brûle la main en maniant ce « dangereux combustible. »

« Tu auras pu voir, écrit-il à son frère, le 20 avril 1817, que je me proposais de te donner des détails circonstanciés sur les recherches qui m’occupent, et auxquelles tu as la bonté de prendre un intérêt que je serais bien heureux de pouvoir justifier. Je n’ai point encore la certitude démontrée du succès ; mais j’ai acquis quelques probabilités de plus, ce qui ranime mon courage et me porte à reprendre la suite de mes expériences.

« Je crois t’avoir mandé, mon cher ami, que j’avais renoncé à l’emploi du muriate d’argent, et tu sais les raisons qui m’y ont déterminé. J’étais fort embarrassé de savoir par quelle autre substance je pourrais remplacer cet oxyde métallique, lorsque je lus, dans un ouvrage de chimie, que la résine de gaïac, qui est d’un gris jaunâtre, devenait d’un fort beau vert quand on l’exposait à la lumière ; qu’elle acquérait par là de nouvelles propriétés, et qu’il fallait, pour la dissoudre dans cet état, un alcool plus rectifié que celui qui la dissout dans son état naturel. Je m’empressai donc de préparer une forte dissolution de cette résine, et je vis en effet, qu’étendue en couches légères sur du papier, et soumise au contact du fluide lumineux, elle devenait d’un beau vert foncé en assez peu de temps ; mais, réduite en couches aussi minces qu’elles devaient l’être pour l’objet proposé, sa solution dans l’alcool ne m’offrit pas la moindre différence sensible. De sorte qu’après plusieurs tentatives également infructueuses, j’y renonçai, bien convaincu de l’insuffisance de ce nouveau moyen.

« Enfin, en jetant les yeux sur une note du Dictionnaire de Klaproth, article Phosphore, et surtout en lisant le mémoire de M. Vogel, sur les changements que l’action de la lumière fait subir à ce combustible, je m’imaginai qu’il serait possible de l’appliquer avantageusement à mes recherches.

« Le phosphore est naturellement jaunâtre ; mais, fondu convenablement dans l’eau chaude, il devient presque aussi blanc, aussi transparent que le verre, et alors il est peut-être plus susceptible que le muriate d’argent lui-même, des impressions de la lumière. Ce fluide le fait passer très-rapidement du blanc au jaune, et du jaune au rouge foncé, qui finit par devenir noirâtre. L’alcool de Lampadius, qui dissout aisément le phosphore blanc, n’attaque point le Phosphore rouge, et il faut pour fondre ce dernier une chaleur beaucoup plus forte que pour fondre le premier. Le Phosphore rouge exposé à l’air, ne tombe pas en déliquescence comme le Phosphore blanc, qui, après avoir absorbé l’oxygène, se convertit en acide phosphoreux. Cet acide a la consistance de l’huile et corrode la pierre comme les acides minéraux. J’ai constaté la vérité de toutes ces assertions, et sans m’étendre davantage là-dessus, je suis persuadé que tu sentiras comme moi, mon cher ami, combien cet agent chimique peut offrir de combinaisons utiles pour la solution du problème qu’il s’agit de résoudre.

« La seule difficulté qui m’embarrasse maintenant, c’est d’étendre le phosphore comme un vernis sur la pierre. Il faut qu’il soit en couche très-mince, autrement la lumière ne le pénétrerait pas à fond, et, le phosphore n’étant pas oxydé dans toute son épaisseur, on manquerait ainsi le but qu’on se propose d’atteindre. Cette substance est attaquée par l’alcool et surtout par les huiles ; mais ces dissolvants lui enlèvent la propriété qu’il importe le plus de lui conserver, ainsi que l’expérience me l’a démontré. Je suis parvenu à l’étendre sur la pierre à l’aide du calorique, dans mon appareil qui est une espèce de soufflet rempli de gaz nitreux, dont l’âme inférieure reçoit la pierre en question, et qui porte à son âme supérieure un petit mécanisme pour répandre également le phosphore, ainsi qu’un verre pour éclairer l’intérieur ; mais cet appareil ne fermait point assez exactement pour empêcher l’air ambiant d’y pénétrer ; et le phosphore s’enflammait avant que l’opération fût terminée. Pour arriver à une démonstration complète, il faut donc que je tâche d’abord de remédier à cet inconvénient majeur, et j’espère y parvenir d’une manière ou de l’autre. Je m’empresserai de te faire connaître, mon cher ami, le résultat de mes recherches ultérieures à cet égard[10]. »

Au bout de trois mois, il signifie à son correspondant, l’insuccès définitif de ses expériences avec le phosphore, dans la lettre suivante, datée du 2 juillet 1817 :

« Mes expériences les plus importantes sur le phosphore n’ont pas réussi ; je n’ai pu parvenir jusqu’ici à fixer avec cette substance, l’image des objets à l’aide de l’appareil dont tu sais que je me servais. Je crois qu’il y a une grande différence, ainsi que je l’ai observé, entre les corps qui retiennent la lumière en l’absorbant, et ceux qu’elle ne fait qu’altérer en changeant ou modifiant leur couleur. Au reste, je n’ai pas encore assez varié mes expériences pour me regarder comme battu, et je ne me décourage point[11]. »

Il ajoute, dans une lettre du 11 juillet 1817 :

« Je viens de m’occuper de l’analyse de la gomme-résine de gaïac. Mon objet était de mettre à nu la partie de cette substance qui est susceptible des impressions de la lumière. J’ai déjà reconnu avec plaisir que cette singulière propriété n’existe point dans la matière gommeuse que l’eau dissout aisément ; et que la résine débarrassée de cette gomme rougeâtre, est bien plus sensible à l’action du fluide lumineux ; mais cette même résine est encore unie à un principe qui n’est soluble ni dans l’eau ni dans l’alcool, ce qui m’offre le moyen de l’obtenir (la résine) parfaitement pure. Si dans cet état, sa combinaison avec l’oxygène à l’aide de la lumière, la rend moins attaquable par l’alcool, j’aurai fait un grand pas vers la solution du problème que je me suis proposé.

« Tu sais que le phosphore ne m’a fourni que des résultats peu satisfaisants ; son emploi d’ailleurs est dangereux, et une forte brûlure que je me suis faite à la main, n’a pas peu contribué à me dégoûter entièrement de ce perfide combustible.

« Je vais donc reprendre mes expériences, et je ne manquerai pas de t’instruire du résultat, bon ou mauvais, que j’aurai obtenu. Tu vois, d’après cela, que je n’ai pas encore perdu l’espoir de réussir[12]. »

Ici s’arrêtent les documents qui peuvent éclairer l’histoire des travaux photographiques de Nicéphore Niépce. M. Fouque n’a pu trouver une seule lettre relative à ses expériences, dans un intervalle de neuf ans, c’est-à-dire de 1817 jusqu’à 1826.

Ce n’est pas qu’il eût abandonné ses recherches, il les continuait au contraire avec ardeur. En 1826, il avait renoncé à tous les agents chimiques expérimentés par lui pendant dix ans, et s’était arrêté à l’emploi du bitume de Judée, substance résineuse qui, étalée en couche mince et soumise à l’action de la lumière solaire, s’oxyde, blanchit, et reproduit en traits blanchâtres, quand on la place dans la chambre obscure, l’image formée au foyer de cet instrument.

Nous allons décrire, d’après le mémoire qu’il rédigea plus tard, c’est-à-dire lors de son association avec Daguerre, la méthode que Nicéphore Niépce employait, sous le nom d’héliographie. Cette méthode permettait : 1o d’obtenir la reproduction des estampes en les exposant à la lumière extérieure ; 2o de fixer l’image formée au foyer de la chambre obscure.

En ce qui concerne le premier objet, Niépce prenait une estampe ; il la vernissait sur le verso, pour la rendre transparente, et l’appliquait sur une lame d’étain, préalablement recouverte d’une couche de bitume de Judée. Les parties noires de l’estampe arrêtaient les rayons lumineux ; au contraire, les parties transparentes ou qui ne présentaient aucun trait de burin, les laissaient passer librement. Les rayons lumineux, traversant les parties diaphanes du papier, allaient blanchir la couche de bitume de Judée appliquée sur la lame métallique, et l’on obtenait ainsi une reproduction fidèle du dessin, dans laquelle les clairs et les ombres conservaient leur situation naturelle. En plongeant ensuite la lame métallique dans l’essence de lavande, les portions du bitume non impressionnées par l’agent lumineux, étaient dissoutes, tandis que les parties modifiées par la lumière restaient sans se dissoudre ; l’image se trouvait ainsi mise à l’abri de l’action du jour.

Mais la copie des gravures n’était qu’une opération sans aucun intérêt ; le problème consistait à reproduire les dessins de la chambre obscure.

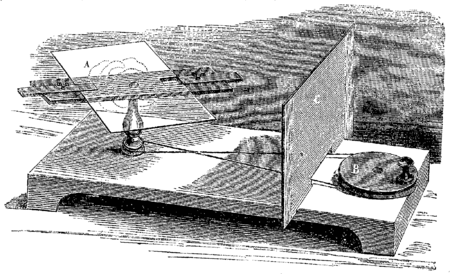

Tout le monde connaît la chambre obscure. C’est une sorte de boîte fermée de toutes parts, dans laquelle la lumière s’introduit par un petit orifice. Les rayons lumineux émanant des objets placés au dehors, traversant l’orifice et continuant leur marche rectiligne, produisent, sur un écran disposé à l’intérieur de la boîte, une image, renversée et très-petite, de ces objets. Pour donner plus de champ à l’image et pour en augmenter la netteté, on place devant l’orifice lumineux, une lentille convergente.

La figure 5 montre la marche des rayons lumineux passant à travers un simple orifice percé dans une boîte fermée de toutes parts. On voit que, par suite de la marche rectiligne des rayons lumineux, l’objet extérieur, c’est-à-dire la flèche AB, vient se peindre sur l’écran de la chambre obscure, renversé et de dimensions plus petites, parce que le rayon lumineux partant du point A, ou de la pointe de la flèche, et traversant l’orifice O, vient, d’après sa direction rectiligne, se peindre au point A′, à l’intérieur de la boîte. Il en est de même de la base B de la flèche, qui vient se peindre au point B′. Les parties intermédiaires de la flèche occupant des points correspondants, l’image de l’objet, formée à l’intérieur de la boîte, est, comme le représente la figure, renversée et de dimensions réduites.

La chambre obscure n’est autre chose que cette boîte percée d’un trou, et destinée à produire le mécanisme optique qui vient d’être décrit. Seulement, pour embrasser un champ de vision plus vaste et pour donner plus de netteté à l’image, on enchâsse dans l’ouverture O du volet, une lentille convergente, biconvexe. Cette lentille recueille plus de lumière que le simple trou percé dans la paroi de la boîte, et, la concentrant en un seul point, elle produit le même effet que cet orifice, mais avec infiniment plus de netteté, et en embrassant un espace beaucoup plus étendu.

La chambre noire ou chambre obscure des physiciens, que les photographes ont adoptée, consiste, en définitive, en une boîte fermée de toutes parts, munie d’une lentille convergente, ou objectif, et d’un écran en verre dépoli.

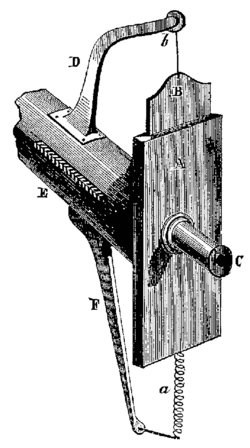

La figure 6 représente cet appareil. Α est la boîte portée sur le trépied de bois B ; CC, l’écran ; DD, le tuyau dans lequel est enchâssée la lentille convergente, ou objectif.

La chambre obscure est donc un œil artificiel dans lequel viennent se peindre toutes les vues extérieures.

Ces images, il fallait les fixer ; la chambre obscure est un miroir ; de ce miroir il fallait faire un tableau.

C’est ce qu’avaient déjà essayé Charles, en France, Wedgwood et Davy, en Angleterre, et ce que Niépce tenta après eux.

Le procédé qui lui permit de fixer les dessins de la chambre noire, était fondé sur la même action chimique qu’il avait appliquée à la copie des gravures. Il reposait sur ce fait, que le bitume de Judée, exposé pendant un certain temps aux rayons lumineux, s’oxyde, et devient insoluble dans certains liquides, notamment dans l’essence de lavande ; tandis que les parties non touchées par la lumière, conservent la propriété de se dissoudre dans cette essence.

Quant à la pratique de l’opération, Niépce procédait de la manière suivante. Il appliquait une couche de bitume de Judée sur une lame d’étain, qu’il plaçait dans la chambre noire, et il faisait tomber à sa surface, l’image transmise par la lentille de l’instrument. Au bout d’un temps fort long, la lumière avait agi sur la surface résineuse. En plongeant alors la plaque dans un mélange d’essence de lavande et de pétrole, les parties de l’enduit bitumineux que la lumière avait frappées, restaient intactes, tandis que les autres se dissolvaient. On obtenait ainsi un dessin, dans lequel les clairs correspondaient aux clairs, et les ombres aux ombres ; les clairs étaient formés par l’enduit blanchâtre de bitume, les ombres par les parties polies et dénudées du métal ; les demi-teintes, par les portions du vernis sur lesquelles le dissolvant avait partiellement agi. Comme ces dessins métalliques n’avaient qu’une médiocre vigueur, Niépce essaya de les renforcer en exposant la plaque à l’évaporation spontanée de l’iode, ou aux vapeurs émanées du sulfure de potasse, afin de produire un fond noir sur lequel les traits se détacheraient avec plus de fermeté ; mais il ne réussit nullement à obtenir ce dernier résultat.

L’inconvénient capital de ce moyen, c’était le temps considérable qu’exigeait l’impression lumineuse. Le bitume de Judée est une substance qui ne se modifie par l’action de la lumière qu’avec une lenteur excessive ; il ne fallait pas moins de dix heures pour produire un dessin. Pendant cet intervalle, le soleil, qui n’attendait pas le bon plaisir de cette substance paresseuse, déplaçait les lumières et les ombres, avant que l’image fût saisie. Ce procédé était donc fort imparfait.

Niépce s’occupa ensuite d’appliquer sa découverte à l’art de la gravure ; car tel était, il faut bien le remarquer, le but qu’il se proposait dans les essais que nous venons de rapporter. En attaquant ses plaques par un acide affaibli, il creusait le métal, en respectant les traits abrités par l’enduit résineux, et formait ainsi des planches à l’usage des graveurs en taille-douce.

Il avait donc à peu près résolu le problème qu’il s’était posé dix ans auparavant, et qui consistait à créer une branche nouvelle de la gravure ou de la lithographie sur métal, dans laquelle la lumière seule produirait directement, sur une plaque métallique, un dessin qu’il suffirait ensuite d’attaquer par un acide pour rendre la plaque immédiatement propre au tirage sur papier. Niépce désignait ce nouveau procédé de gravure sous le nom d’héliographie. M. Lemaître, graveur à Paris, à qui Niépce avait confié le tirage de ses planches, possède encore quelques gravures de ce genre, que nous avons pu examiner.

On a beau cependant être homme d’habileté exquise, de patience infatigable ou d’imagination féconde, il est, dans les recherches scientifiques, quelque chose qui rend toute habileté vaine, qui déconcerte la patience la plus obstinée et qui impose une barrière à l’imagination la plus active : c’est l’imperfection de l’instrument dont l’opérateur fait usage. Tel fut l’obstacle que Nicéphore Niépce rencontra. Les lentilles que l’on appliquait, de son temps, aux chambres noires, étaient loin de réunir les conditions si remarquables de réfrangibilité qu’elles présentent de nos jours ; on ne pouvait pas alors, comme on le fait aujourd’hui, se procurer, pour un prix modique, des objectifs d’une pureté irréprochable. En outre, l’extrême longueur que l’on donnait au foyer de la lentille, faisait perdre la plus grande partie de la lumière qui traversait l’instrument. Toutes ces causes devaient empêcher l’inventeur de réaliser ses espérances. Par son procédé héliographique, on fixait sans doute les images de la chambre obscure, mais il fallait, pour arriver à ce résultat, un temps considérable : huit à dix heures d’exposition étaient nécessaires pour obtenir une épreuve, et cette circonstance suffisait pour empêcher toute application sérieuse d’un tel procédé.

C’est pour cela que, malgré dix ans d’études et d’expériences, Nicéphore Niépce n’était parvenu, en fin de compte, qu’à des résultats très-médiocres. Il avait suivi la voie ouverte par Charles en France, et Wedgwood en Angleterre. Au lieu de chlorure d’argent, dont ces deux chimistes faisaient usage, il avait employé le bitume de Judée, substance assez mal choisie, d’ailleurs, comme agent photographique, car elle ne s’impressionne qu’avec lenteur à la lumière, et les contrastes entre les blancs et les noirs sont à peine accusés. Il fallait se placer sous un jour particulier, pour apercevoir l’image, qui était toujours fort peu appréciable.

Niépce n’eut jamais aucune idée de l’existence des agents révélateurs, c’est-à-dire des substances qui font apparaître subitement l’image formée par la lumière, image qui existe à l’état latent, pour ainsi dire ensevelie dans les profondeurs de la substance, et d’où le révélateur vient les faire sortir, comme par un miracle scientifique. Ces agents révélateurs qui constituent la véritable photographie, ne furent pas même soupçonnés par lui. C’est à Daguerre qu’il fut donné d’accomplir cette magnifique découverte, et de créer ainsi la photographie. Niépce n’avait fait autre chose qu’essayer l’action directe de la lumière sur différentes substances impressionnables, et le bitume de Judée, qu’il avait choisi, était bien défavorable sous ce rapport. On ne s’explique guère qu’ayant sous la main les sels d’argent, qui s’impressionnent à la lumière avec tant de rapidité, il soit allé s’adresser à une matière résineuse qui exige pour être influencée chimiquement par l’agent lumineux, une demi-journée d’exposition dans la chambre obscure.

Niépce n’eut jamais la notion des épreuves négatives et positives, qui sont la base de la photographie. Il ne songea pas à faire usage des épreuves négatives, c’est-à-dire dans lesquelles les blancs de la nature sont représentés par des noirs, pour obtenir des épreuves directes présentant les tons réels de la nature. Ce fut la découverte particulière de Talbot ; expérimentateur anglais.

Niépce s’était proposé de transformer ses plaques d’étain, ou d’argent plaqué, en planches propres à la gravure en taille-douce. Mais la pratique démontra bien vite que ce résultat n’était pas possible. Le graveur Lemaître, à qui il avait confié le soin de terminer ses planches, s’assura qu’elles ne pouvaient tirer plus d’une vingtaine d’épreuves. Il n’avait donc pas été plus heureux sous le rapport de la gravure, que sous le rapport de la photographie simple.

Malgré ses longs efforts, Niépce ne fit donc qu’entrevoir la photographie. Les résultats qu’il obtint n’étaient que les préludes de la grande découverte que nous essayons de raconter. C’était l’embryon de l’art, et non l’art lui-même. Nous allons arriver aux véritables inventeurs : à Daguerre et à Talbot.

CHAPITRE III

Tandis qu’au fond de sa province et dans sa tranquille maison de campagne des bords de la Saône, Nicéphore Niépce cherchait péniblement, et sans y parvenir, à tirer la photographie de ses langes, un autre expérimentateur poursuivait, de son côté, la même voie, et était parvenu, à la même époque, à un résultat important. Le nom même de cet inventeur est resté inconnu, par les circonstances que nous allons raconter.

Tout le monde a entendu parler de l’opticien Charles Chevalier. Sa boutique était située sur le quai de l’Horloge. Un jour, — c’était vers la fin de l’année 1825 — comme Charles Chevalier était seul, il voit entrer un jeune homme, pauvrement vêtu, à l’air souffrant et timide, et dont l’extérieur dénotait la misère. Le jeune homme désirait connaître le prix d’une des nouvelles chambres obscures que Charles Chevalier venait de construire, en remplaçant l’objectif ordinaire, par un objectif à ménisque convergent.

Le prix qui lui fut demandé fit pâlir le visiteur ; car si son désir était grand de se procurer le précieux appareil optique, ses goussets étaient absolument vides.

En sa qualité de marchand, Charles Chevalier ne pensa pas une minute à offrir à crédit la chambre obscure à un pauvre diable dont la mine et l’extérieur plaidaient peu en faveur de sa solvabilité. Cependant il pouvait donner ce qui ne lui coûtait rien, c’est-à-dire un conseil. Il demanda donc au jeune homme ce qu’il voulait faire d’une chambre noire.

« Je suis parvenu, lui répondit l’inconnu, à fixer sur le papier l’image de la chambre obscure. Mais je n’ai qu’un appareil grossier, une espèce de caisse de bois de sapin, garnie d’un objectif, que je place à ma fenêtre, et qui me sert à obtenir des vues de l’extérieur. Je voudrais me procurer votre nouvelle chambre noire à prisme, afin de continuer mes essais avec un appareil optique plus puissant et plus sûr. »

Charles Chevalier resta frappé d’étonnement. Il savait que le problème consistant à fixer les images de la chambre obscure, était poursuivi, en ce moment, par bien des expérimentateurs, entre autres par M. Talbot, en Angleterre, et par Daguerre, à Paris. Mais lui, Chevalier, regardait ces tentatives comme des entreprises chimériques, bonnes tout au plus à lui procurer, de temps en temps, l’occasion de vendre des objectifs et des appareils optiques à ces chercheurs de l’impossible. L’assurance et la tranquillité avec laquelle l’inconnu lui annonçait une découverte aussi capitale, bouleversaient notre opticien. Il aurait cru que son interlocuteur était fou, s’il n’eût été rassuré à cet égard par sa contenance et par ses paroles. Il se borna donc à lui répondre :

« Je connais plusieurs physiciens qui s’occupent de cette question. Mais ils ne sont encore arrivés à aucun résultat. Auriez-vous été plus heureux ? Je serais charmé d’en avoir la preuve. »

Pour toute réponse, le jeune homme tira de sa poche un vieux portefeuille usé et rapiécé. Dans ce portefeuille, il prit une feuille de papier enveloppée avec soin ; puis, la dépliant, il la plaça sur la vitrine de l’opticien :

« Voilà ce que je puis obtenir, » dit-il avec simplicité.

La surprise de l’opticien fut alors à son comble. Ce qu’il avait sous les yeux n’était rien moins qu’une photographie sur papier, et non une image imparfaite, mais une véritable épreuve positive, comme on l’appela plus tard. Le dessin, quoique confus sur les bords, en raison de l’imperfection de l’objectif employé, représentait une vue de Paris, celle que le pauvre inventeur avait devant ses fenêtres : une réunion de cheminées et de toits, avec le dôme des Invalides au second plan. Cette image prouvait que le pauvre jeune homme habitait quelque grenier des environs de la rue du Bac.

« Pourrai-je vous demander, dit l’opticien, avec quelle substance vous opérez pour obtenir un tel résultat ? »

Le jeune homme fouilla encore dans sa poche. Il en tira une fiole pleine d’un liquide noirâtre, et la posant sur la vitrine, à côté de l’épreuve photographique :

« Voilà, dit-il, la liqueur avec laquelle j’opère ; et vous pourrez, ajouta-t-il, en suivant mes instructions, obtenir le même résultat que moi. »

Après avoir donné à l’opticien les indications nécessaires pour opérer avec sa liqueur, l’inconnu se retira, emportant son épreuve photographique, et lui laissant sa fiole.

Resté seul, Chevalier se hâta de mettre à profit les indications de l’inconnu. Il exécuta les opérations prescrites. Seulement, telle était alors l’ignorance générale en fait de photographie, qu’il fit maladresses sur maladresses, et par exemple, qu’il n’eut pas l’idée de préparer son papier impressionnable, dans l’obscurité. Il opéra en pleine lumière. Toute réussite était impossible, car, nous n’avons pas besoin de le dire, pour qu’un papier photogénique puisse fournir une épreuve dans la chambre noire, il faut qu’il ait été préparé dans une obscurité complète. Charles Chevalier ne pouvait donc obtenir aucun résultat en opérant comme il le fit, en plein jour.

Il attendait une seconde visite de l’inconnu ; mais ce dernier ne reparut pas, et on ne le revit jamais.

Que devint ce pauvre inventeur ? La misère et la maladie se lisaient sur son visage. Quoique jeune encore, il était pâle et amaigri ; les privations matérielles et les angoisses de recherches passionnées, avaient altéré son organisation ; la lame avait usé le fourreau, Povreté empesche les bons espritz de parvenir, a dit Bernard Palissy[13]. L’hiver était triste et froid ; la vie était dure et difficile aux malheureux abandonnés sans ressources, dans la grande et égoïste capitale. La Seine fut-elle le dernier et sinistre refuge du malheureux ? Alla-t-il languir et expirer sur un lit d’hôpital ? Ou bien, — fin tout aussi déplorable, pour un homme voué à la poursuite ardente d’une idée, — alla-t-il s’ensevelir et vivre obscurément dans quelque place infime d’employé ou de commis ? Toutes les suppositions peuvent se faire sur ce personnage mystérieux, qui n’a laissé à l’histoire d’autre trace que l’apparition fugitive que nous venons de raconter.

Charles Chevalier, qui a fait connaître cette intéressante anecdote dans une de ses brochures : Guide du photographe, ajoute :

« J’attendis le retour de mon inconnu, mais jamais il ne revint, jamais personne n’en entendit parler ! Je ne sais autre chose de cet inventeur ignoré, sinon qu’il demeurait rue du Bac.

« Aujourd’hui je ne puis penser à cette singulière apparition sans éprouver un remords. Lorsque ce pauvre jeune homme me témoigna le regret de ne pouvoir se procurer une chambre obscure à prisme, j’aurais dû, j’en conviens, dans l’intérêt de l’art, lui faciliter les moyens de réaliser son désir ; mais tout en confessant le tort grave que j’eus en cette circonstance, j’ajouterai que je n’étais pas alors maître de disposer d’un appareil, et puis, j’avais aussi une marotte ! le perfectionnement du microscope étant l’unique but de toutes mes pensées, je n’accordai pas à cette intéressante communication l’attention qu’elle méritait[14]. »

Oui, Charles Chevalier, vous auriez dû, sinon faire cadeau à ce pauvre jeune homme de l’instrument qu’il désirait, du moins le lui prêter pour quelque temps, sur l’annonce de la découverte extraordinaire qui, d’après votre propre témoignage, vous frappa d’une si vive admiration. Ainsi vous auriez contribué à hâter l’apparition de l’une des plus curieuses découvertes des temps modernes, et vous auriez donné à la postérité le moyen de prononcer avec reconnaissance le nom de l’inventeur ignoré, qui, le premier, parvint à remporter ce beau triomphe sur la nature.

Tout ce que fit Charles Chevalier, après avoir essayé, tant bien que mal, la liqueur de son inconnu, et quand il ne le vit plus reparaître, ce fut de remettre la fiole à un peintre qui s’occupait de recherches sur le même sujet, c’est-à-dire qui travaillait à fixer les images de la chambre obscure.

Ce peintre s’appelait Daguerre.

Daguerre venait souvent voir l’opticien Chevalier, pour faire l’acquisition d’instruments, ou pour s’entretenir de son idée favorite : la fixation des images de la chambre obscure.

« Vous n’êtes pas le seul, lui dit l’opticien, la première fois qu’il vit Daguerre, à chercher la pierre philosophale. On marche sur vos brisées. Vous avez un rival, et un rival heureux. »

Lui racontant alors la visite de l’inconnu et les choses merveilleuses qu’il avait apprises de lui, Charles Chevalier dit à Daguerre, en lui remettant la fiole de l’inventeur :

« Voici l’or potable ! Essayez cette liqueur. Il est vrai que je n’en ai retiré rien de bon ; mais vous êtes plus expert que moi, et peut-être réussirez-vous. »

Daguerre emporta la fiole. Il la garda deux mois, et revint au bout de ce temps, chez l’opticien :

« Tous mes essais avec cette liqueur ont échoué, dit-il à l’opticien. Le secret de votre jeune homme n’était pas dans sa bouteille. »

Mais il est temps de faire plus ample connaissance avec Daguerre, dont le nom vient d’apparaître incidemment dans notre récit. Daguerre était un artiste ; il n’était rien moins qu’un savant. Il appartenait à cette classe d’infatigables chercheurs, qui, sans trop de connaissances techniques, avec un bagage des plus minces, s’en vont loin des chemins courus, par monts et par vaux, cherchant l’impossible, appelant l’imprévu, invoquant tout bas le dieu Hasard : Daguerre, pour tout dire, était un demi-savant.

La race des demi-savants est assez dédaignée, l’ignorance surtout aime à l’accabler de ses mépris ; cependant il est peut-être bon de n’en pas trop médire. Les demi-savants font peu de mal à la science, et de loin en loin, ils font des trouvailles inespérées. Précisément parce qu’ils sont malhabiles à apprécier d’avance les éléments infinis d’un problème scientifique, ils se jettent du premier abord, au travers des difficultés les plus ardues ; ils touchent intrépidement aux questions les plus élevées et les plus graves, comme un enfant insouciant et curieux touche, en se jouant, aux ressorts d’une machine immense. Et parfois ils arrivent ainsi à des résultats si étranges, à de si prodigieuses inventions, que les véritables savants en restent eux-mêmes confondus d’admiration et de surprise. Ce n’est pas un savant qui a découvert la boussole, c’est un bourgeois du royaume de Naples. Ce n’est pas un savant qui a découvert le télescope, ce sont deux enfants qui jouaient dans la boutique d’un lunetier de Middlebourg. Ce n’est pas un savant qui a réalisé les applications pratiques de la vapeur, ce sont deux ouvriers du Devonshire, le serrurier Thomas Newcomen et le vitrier Jean Cawley ; et l’illustre James Watt, qui porta la machine à vapeur à un si haut degré de perfection, n’était, dans sa jeunesse, qu’un pauvre fabricant d’instruments de la ville de Glasgow. Ce n’est pas un savant qui a découvert la vaccine, ce sont des bergers du Languedoc. Ce n’est pas un savant qui a imaginé la lithographie, c’est un chanteur du théâtre de Munich. Il est donc prudent de ménager un peu cette race utile des demi-savants. C’est parce que Daguerre n’était qu’un demi-savant, que la photographie existe. Assurément, s’il eût été un savant complet, il n’eût pas ignoré qu’en se proposant de créer des images par l’action chimique de la lumière, il se posait en face des plus graves difficultés de la science ; il se fût rappelé qu’en France, le physicien Charles, en Angleterre l’illustre Humphry Davy, et le patient Wedgwood, après mille essais infructueux, avaient regardé ce problème comme insoluble. Le jour où cette pensée audacieuse entra dans son esprit, il l’eût donc reléguée aussitôt à côté des rêveries de Cyrano Bergerac ; il eût tout au plus poussé un soupir de regret et passé outre. Heureusement pour la science et les arts, Daguerre n’était qu’un artiste, un amateur de sciences.

Louis-Jacques-Mandé Daguerre était né ne 1787, à Cormeilles, village des environs de Paris[15]. Ses premières études furent négligées, comme celles de tous les hommes venus à cette époque pleine d’agitation et de gloire. Ses parents l’avaient laissé libre de travailler à sa guise, et comme il ressentait une véritable vocation pour la peinture, il s’y livra avec ardeur dès sa jeunesse. Mais il se trouvait à l’étroit sur une toile de chevalet, et il avait une prédilection marquée pour la peinture à effet. Il excellait à retracer, dans le paysage, les résultats de la perspective. C’est pour cela qu’il se voua à la peinture théâtrale. Il entra chez Degotti, qui était chargé des décors du grand Opéra.

Degotti reconnut bien vite les heureuses qualités de son élève, la promptitude de sa main et le fini de son exécution.

L’art des décorations théâtrales était demeuré, jusque-là, dans un véritable état d’enfance. On ne demandait les effets qu’à l’agencement des couleurs. Daguerre voulut leur ajouter les combinaisons et les jeux de la lumière. Il fut le premier à remplacer les simples châssis des coulisses, par de grands tableaux de fond, peints avec recherche et avec étude, et qui empruntaient une valeur nouvelle aux artifices d’un éclairage puissant, distribué avec art.

C’est au théâtre de l’Ambigu-Comique que Daguerre se produisit, pour la première fois, comme décorateur hors ligne. La lune mobile, du Songe ; le soleil tournant, de la Lampe merveilleuse ; l’effet de nuit, du Vampire ; le décor du second acte de Calas, du Belvédère, des Machabées, etc., firent une révolution dans l’art de la peinture théâtrale.

Outre cela, Daguerre était excellent danseur ; il avait la passion de l’art qui illustra Vestris. Il aimait à se mêler, pendant les répétitions, et même les représentations de l’Opéra, aux groupes chorégraphiques, et plus d’une fois on put l’admirer sans que son nom fût sur l’affiche. Il paraissait incognito dans les féeries ; il dansait par amour de l’art, et recueillait pour son plaisir les applaudissements de la salle. Il était même excellent acrobate, et aimait à faire son entrée dans un salon d’artiste, la tête en bas, en marchant sur les mains. C’était, on le voit, un homme de fantaisie.