que la figure circulaire habituelle les affinités,

ou l’enchaînement des tons :

Ton.

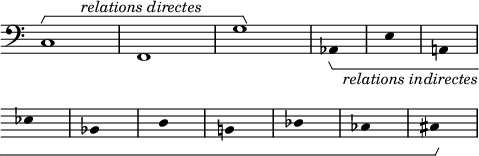

La règle est exprimée en notes :

Le Stabat mater de Palestrina commence par un accord de la majeur qui a étonné beaucoup de musiciens. (Voy. ex. à l’art. Stabat.)

Mais ce n’est pas un fait si exceptionnel. Il a été relevé dans plusieurs ouvrages de Palestrina, lorsque le maître les commence par un accord plein ; il aime mieux y supprimer la tierce que d’y employer la tierce mineure. Dans la 2e moitié du xvie s., les maîtres se rapprochent rapidement de la tonalité moderne, en choisissant parmi les modes anciens ceux qui en sont le plus rapprochés, en employant comme accord de début celui de dominante, traité comme majeur de 3 sons et comme accord final un accord majeur, sol-si-ré, ré-fa ♯-la ou la-ut ♯-mi. On a remarqué l’unité tonale voulue de chaque acte de L’Étranger, de d’Indy. Le ton qui prédomine dans le premier acte est celui de la, dans le second, celui, de fa. Le ton de si ♭ est réservé exclusivement au rôle d’André le douanier « jeune fat à l’âme médiocre ».

Tonic sol-fa. * Système de notation et d’enseignement de la musique inventé par John Curwen en 1860, et qui a pris en Angleterre un développement pratique considérable. De toutes les notations simplifiées, alphabétiques ou chiffrées, pour l’usage des chœurs, la tonic sol-fa est certainement la plus remarquable et la plus pratique. (Voy. Notation.)

Tonique, n. f. Note fondamentale du ton, et qui lui donne son nom.

Tonnerre, n. m. *L’imitation musicale du tonnerre a tenté les compositeurs de musique descriptive. Dès le cours du xviiie s., l’orgue lui-même n’y échappa pas : une pédale de tonnerre faisait jouer à la fois les trois ou quatre notes plus graves des jeux d’anches du pédalier. Des auteurs recommandent aux organistes dont l’instrument ne possède pas cette pédale de la remplacer en mettant les pieds en travers sur plusieurs touches à la fois ; on peut même obtenir un effet du même genre sans pédales en appuyant le bras gauche sur le grand clavier, du coude au poignet et vice-versa. Si l’on y joint le même mouvement du bras droit, on a une imitation parfaite de l’orage (!) (Voy. Orage.)

Tonomètre, n. m. Appareil inventé par Scheibler et composé d’une série de 56 diapasons accordés de façon à différer de l’un à l’autre de 8 vibrations simples. Entre deux diapasons voisins se produisent donc 4 battements par seconde. Pour évaluer le nombre de vibrations d’un son quelconque, on choisit le diapason qui s’en approche le plus, on compte le nombre des battements et chacun de ceux-ci représentant 2 vibrations simples par seconde, on découvre aisément le nombre cherché.

Tonotechnie, n. f. Manière de noter les cylindres des instruments mécaniques, ou, plus exactement, d’y insérer les becs ou les pointes qui, pendant la rotation, mettront en vibration les languettes.

Tonus peregrinus, ou ton précégrin. Nom donné au mode dans lequel est composée la mélodie liturgique du psaume In exitu Israel, à l’office du dimanche, et qui s’écarte des autres modes par sa constitution, au point d’avoir été classé à part sous le titre de mode, ou ton irrégulier. Les théoriciens du moyen âge l’ont classé quelquefois dans le tetrardus (Aurélien de Réomé), d’autres fois avec le protus. On en a recherché l’origine particulière dans la modalité byzantine, où se trouve en effet un tetrardus analogue. La mélodie de l’In exitu est citée par Hucbald (xe s.) comme tonus novissimus. Ce serait la preuve qu’à cette époque un arrangement grégorien de la mélodie byzantine fut combiné et adopté. Mais aucune certitude absolue ne résulte des recherches et des comparaisons actuelles. Cette mélodie a un riche héritage musical, particulièrement dans la