Histoire artistique des ordres mendiants/Huitième leçon

HUITIÈME LEÇON

LE COUVENT DE SAINT-MARC À FLORENCE. FRA ANGELICO

SAVONAROLE. LES PROPHÉTIES DE LA SIBYLLE

Le couvent de Saint-Marc à Florence est un des lieux les plus émouvants de l’univers[1]. Ce n’est pas seulement un musée de peintures, le sanctuaire d’un génie à jamais adorable : là se joua un des drames intellectuels les plus passionnants dont l’histoire fasse mention. Deux noms résument tout et valent un discours : ici peignit Angelico, — ici parla Savonarole.

Le xve siècle vit se produire dans les ordres mendiants un vif mouvement de ferveur, le mouvement de l’Observance[2]. Chez les Dominicains surtout, on assiste, sur le tombeau de sainte Catherine de Sienne, à un dégagement admirable de vie mystique. Dans les annales dominicaines, le xve siècle est le siècle des saints. Vingt-neuf personnages de cette époque sont vénérés sur les autels[3]. C’est de ce mouvement que sort le couvent de Saint-Marc. La maison, une ancienne maison de confrérie, appartenait, au début du siècle, aux moines de Saint-Sylvestre. Cosme de Médicis qui, au milieu de sa politique, éprouvait par moments un grand besoin de pureté, remplaça ces moines dissolus par les Dominicains réformés de Fiesole, dont les vertus édifiaient alors toute la ville. C’était en 1435. La maison tombait en ruines. Cosme la fit rebâtir par son architecte favori, l’auteur de son palais de la Via Larga, Michelozzo Michelozzi. La même année, mourait un amateur célèbre qui avait réuni une collection incomparable de manuscrits. Cosme la racheta en bloc, et en fit don à ses amis de S. Marco. Ce fut la première bibliothèque publique de l’Europe[4].

Les travaux furent poussés avec rapidité. Ils étaient achevés en 1443. L’église a été refaite au xviiie siècle. Mais le reste de l’édifice, les deux cloîtres, les galeries, les escaliers, les réfectoires, sont intacts et forment le modèle accompli du couvent à l’italienne. C’est, comme dit Vasari, le premier exemple en ce genre d’une construction moderne, et peut-être la plus commode et la mieux entendue de toute l’Italie[5]. Les cloîtres sont délicieux. Tout autre style, auprès de celui-là, semble une erreur, une faute de goût. D’ailleurs, la pauvreté est observée à la rigueur. Nul ornement. Toute la parure résulte de la sobriété de l’ensemble, du jeu des lumières et des ombres, de l’atmosphère qui circule sous les arcs

en berceau, de la grâce des colonnes, de l’élégance des

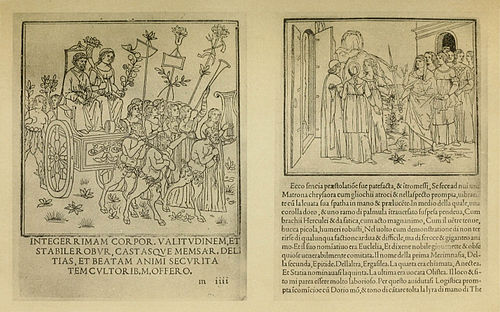

« … Telles les Hamadryades et les chanteuses d’Hyménées dansaient autour de Vertumne fleuri, au front ceint de roses safranées, le giron plein de fleurs amies de la saison que ramène le Bélier laineux. Il était assis en triomphe sur un chariot fort antique, trainé par quatre faunes cornus ; auprès de lui sa chère Pomone, couronnée de fruits et laissant pendre la masse de sa chevelure d’or. En avant du char, une femme élevait un trophée de sarcloirs, de fourches et de faucilles, avec cette inscription peinte sur un cartouche :

« La parfaite santé du corps, des muscles vigoureux, les chastes plaisirs de la table, l’heureuse sécurité de l’esprit, sont les dons que je fais à mes dévots. »

Euclélie (la gloire) est reconnaissable à son visage sévère et à son glaive où pendent une couronne et une palme. Derrière cette imposante figure, s'avancent ses suivantes, Mérimnasia, Epitidis, Ergasilée, Anactéa, Statia et Olistée.

proportions[6]. C’est tout le charme du quattrocento florentin, — ce qui se rapproche le plus de la simplicité attique.

On ne se lasse pas d’errer dans ces cloîtres spacieux, d’évoquer les figures qui les peuplèrent autrefois : le bienheureux Dominici, le bienheureux Albergati, le grand archevêque saint Antonin, tous trois amis d’Angelico et religieux de ce couvent ; le pape Eugène IV, qui en posa la première pierre ; Cosme de Médicis, qui venait de temps à autre y faire une retraite, à portée de sa bibliothèque. On va lire dans l’église les épitaphes de Politien et de Pic de la Mirandole, qui voulurent être enterrés là, en habits de Dominicains ; on stationne devant les peintures du cloître ou des cellules, ou l’on s’en va rêver devant le rosier de Damas sous lequel Savonarole aimait à se recueillir. On admire tant de souvenirs accumulés dans un seul lieu, ce riche amalgame d’idées et de tendances diverses, de grands saints et de grands lettrés, de mystiques et d’humanistes, — mélange unique et que put seul produire, pour une heure, ce moment mémorable de l’histoire de l’esprit humain.

Car ces éléments trop contraires devaient fatalement entrer en lutte. Le principe religieux représenté par les Mendiants ne pouvait, en effet, se comporter partout d’une manière uniforme. Tandis qu’il se développe dans le Nord en toute liberté, il rencontrait en Italie un obstacle imprévu. Il se trouvait en face d’une situation nouvelle, d’où allaient naître pour lui de sérieuses difficultés. Quelle attitude les Mendiants allaient-ils adopter à l’égard de la Renaissance ? Allaient-ils la traiter en amie ou en ennemie ? Tenteraient-ils de l’absorber ou de l’anéantir ? Problème grave, et qui dans le domaine de l’art, de la morale, de la culture, enveloppe deux ou trois questions qui n’ont pas encore cessé de nous intéresser. On va voir que les Mendiants n’en ont pas tout de suite aperçu l’importance. Ils ont cru que la Renaissance serait inoffensive. Ils s’y associent, y collaborent. Vers la fin du siècle seulement, ils reconnaissent le péril, s’en alarment et le combattent : trop tard, ce semble, et leur plus vigoureux champion était vaincu d’avance. Savonarole périt. Quelque chose de lui devait-il lui survivre ? Au lieu de la lutte où il tomba, n’avait-on pas le droit de concevoir un accord ? Ce compromis, cette harmonie furent-ils tentés quelque part ? Voilà le dessein de l’étude que je me propose ici, et dont je n’ai pas besoin de vous signaler la portée.

I

Quand Fra Angelico entreprit les peintures de Saint-Marc, il avait cinquante ans sonnés, et il y en avait trente qu’il portait, avec la robe blanche et le scapulaire noir, ce nom de Jean de Fiesole qui indiquait le lieu de sa profession et sa patrie religieuse[7].

Il était déjà célèbre, même en dehors de son couvent. À Cortone, pendant ses années de noviciat, puis à Foligno, non loin d’Assise, son âme s’était imprégnée de la douceur ombrienne ; devant les plus heureux paysages du monde, son cœur s’était ouvert à la beauté des choses ; l’artiste s’était pénétré du charme de la peinture siennoise, si différente de la prose où se traînait à Florence la queue des giottesques. Il sort rafraîchi de ce bain de poésie franciscaine. Car n’est-il pas curieux que les âmes les plus suaves, celles qui remplissent le mieux l’idéal séraphique, un Jacques de Voragine ou un Angelico, appartiennent aux Dominicains ?[8] Tant il est vrai qu’on cherche en vain à opposer ces grandes familles. Le baiser que se donnèrent les pères continue à unir leurs races, et fait naître des fils spirituels de François jusque parmi les enfants du lilial Dominique.

Frère Jean de Fiesole était peintre ; et nous le savons si bien que nous le trouvons tout naturel. La rareté du fait devrait pourtant nous avertir. L’Église a été de tout temps une école d’architectes et de musiciens ; on ne compte pas les enlumineurs et les miniaturistes. Les peintres sont beaucoup moins nombreux. On dirait qu’il y a une incompatibilité entre le métier d’artiste et la profession de moine. « Tout ce qu’on ôte aux sens, on le donne à l’esprit ». La formule est de la Mère Agnès, et je la crois irréprochable. Quel art toutefois s’accommoderait de ce jeûne ou de ce carême absolus ? Conçoit-on une peinture qui se passe des sens, et n’ait plus ou moins pour but de réjouir la vue ?

Telle n’est pas, en tout cas, celle d’Angelico. Cette âme charmante rayonne à travers ses ouvrages : on sent qu’elle n’a jamais respiré que la joie. Nulle n’a moins douté de la bonté de la vie. Nulle n’a aperçu le monde sous des couleurs plus obstinément heureuses et brillantes. Il n’y a jamais vu que des saints : n’en était-il pas un lui-même ? La tristesse est la grande ennemie de la sainteté, l’acedia, le spleen, la langueur, le « vague à l’âme », ont toujours été redoutés des maîtres de la vie intérieure. Jamais le démon de l’ennui ne dut tenter Jean de Fiesole. On l’imagine parfaitement gai, de cette gaîté divine qui est le partage des personnes très pures, de l’enfant ou de la jeune fille. Il pleurait pourtant, nous dit-on, et jamais ne put sans fondre en larmes peindre le Crucifix[9] : mais qu’a de commun cette sensibilité idéale du mystique avec nos soucis égoïstes et nos chagrins terrestres ?

C’était une âme d’une candeur, d’une bonhomie ravissantes. À soixante ans, il conservait la simplicité d’un novice. Comme il peignait au Vatican la chapelle de Nicolas V, le pape lui avait fait porter à déjeuner ; mais l’ingénu vieillard se fit conscience de toucher à la viande sans la permission de son prieur[10]. Jamais il ne voulut d’avancement, jamais ne fit une affaire, jamais ne garda un sou de l’argent qu’il gagnait. Il peignait pour lui-même et pour l’amour de Dieu. Il travaillait sans repentir, sans corrections et sans retouches, du premier coup, sans revenir sur ce qu’il avait fait : cela venait, bien ou mal, comme il plaisait au Ciel, et il y aurait eu de l’orgueil à se tourmenter davantage[11]. Ainsi ce grand artiste, à force d’humilité, échappa à l’un des plus graves écueils de son métier, à ces angoisses du style, à ces affres arides de la forme, qui dessèchent les œuvres de tant de ses confrères. Son art n’est qu’effusion, musique et poésie.

Mais cette naïveté, ce dédain de l’argent, ce mépris des honneurs et des situations, cette absence de toute vanité personnelle, sont-ce là des vertus du peintre ou du chrétien ? Ou sont-elles davantage du saint ou de l’artiste ? Pourquoi Jean de Fiesole me fait-il toujours penser à notre cher Corot[12] ? Celui-là aussi peignait comme on fait sa prière. Un brin d’herbe le jetait en extase. Il disait : « Je travaille pour les petits oiseaux ». Et la sainte ignorance du monde, le désintéressement, le parfait oubli de soi, la divine enfance du cœur, ne font-ils pas le charme de la chanson d’alouette, enivrée de légèreté et de brises matinales, que pousse cette âme sonore dans ses nuages grisâtres ?

Innocence, virginité de l’esprit et des sens, don admirable du regard où tout se reflète en beau, je les retrouve dans le vieil artiste dominicain. C’est un des plus gracieux génies qui aient enchanté la terre, un de ceux qui nous donnent le plus de raisons d’aimer la vie. Ce qui nous la rend odieuse, cette insupportable atmosphère de laideur et de bassesse, cette incurable platitude de l’existence quotidienne, s’évanouissent devant ce poète qui n’a rien su de ces misères. Il était incapable d’une vulgarité. Le difforme, le monstrueux pour lui n’existent pas. Le monde qu’il a peint apparaît sans péché, et la lumière qui l’éclaire conserve l’imperturbable éclat du plus beau jour.

De là, il faut l’avouer, une certaine faiblesse dans quelques ordres de sujets. Rien de moins impressionnant que l’enfer d’Angelico ; le peintre ne se fait aucune idée du mal ; il n’en a nulle expérience. Nos vices, nos passions, d’après lesquels un Dante compose ses peintures infernales, sont pour notre artiste de véritables terrae incognitae : c’est un monde dont il ne parle que par ouï dire. Mais, en revanche, quels Paradis ! Il paraît que, de tous les sujets de la chaire chrétienne, il n’y en a pas de plus ingrat. La langue humaine n’a qu’un mot pour exprimer le bonheur : quelle richesse au contraire de cordes douloureuses ! À cet égard, Jean de Fiesole est vraiment inventeur : jamais il n’est à court pour figurer le ciel. Il a toujours du neuf à nous apprendre sur l’autre vie. Ce n’est pas lui qui, comme le moine de la légende, se fût demandé à quoi les élus occuperaient les loisirs de l’éternité. Il sait tout ce que font les anges ; il connaît tous leurs jeux, leurs rondes et leurs concerts ; il n’ignore aucune des fleurs qui étoilent leurs prairies, et dont ils portent des couronnes sur leurs cheveux de chérubins ; il n’a jamais rien peint avec tant de plaisir ; on dirait qu’il les voit, qu’il est de leur société : et l’on ne s’est pas trompé en lui donnant leur nom[13].

C’est que le ciel est pour lui une réalité, et même la seule qu’il connaisse. Elle est présente pour lui dans la nature de ses organes et de ses sensations. C’était un œil de peintre, mais construit de telle sorte que rien de lourd, d’opaque et de grossier n’entrait dans son rayon. Il ne saisissait du réel que les éléments les plus purs. Dans les formes, il n’était sensible qu’à la beauté. Il n’idéalise rien, il ne transforme rien ; il peint ce qu’il voit, comme il voit. Mais il ne voit que les côtés délicats de la vie ; la nature ne lui fournit que des motifs d’actions de grâces. Et je ne sais, cette réserve faite, si personne a joui avec plus de raffinement de tout ce que la terre offre de délicieux.

Personne a-t-il goûté comme lui le charme de la fleur et celui de la femme ? Comme le détachement, comme l’éloignement de tout contact charnel ont ici bien servi le poète et l’artiste ! Quel peintre rêva jamais apparition plus pudique que celle de la virginale Annunziata, la bachelette exquise de la fresque de Saint-Marc ? Qui a imaginé un geste plus maternel que celui de la Madone confiant son fils à Siméon, et dont les mains inquiètes s’avancent en tremblant comme pour le soutenir encore ? Où trouver, fût-ce chez Raphaël, un groupe féminin plus jeune et plus charmant que celui des chrétiennes assises que catéchise saint Étienne, à la chapelle de Nicolas V ? Ce cœur pur, vraiment circoncis, n’avait plus rien à craindre ; pour lui la nature est sans pièges ; il en déjoue les ruses par sa simplicité. Délivré de toute convoitise, de tout désir profane, il peut jouir de toute créature comme d’une belle œuvre de l’artiste suprême. Quel besoin de cueillir la rose pour goûter le parfum ? Ainsi considéré, tout être devient une louange vivante : Angelico n’est jamais las d’épeler ce Magnificat. Ce qui brille, ce qui plaît, ce qui caresse les regards, les dehors les plus irisés et les plus chatoyants des choses, tel est l’aspect sous lequel le monde apparaît à cette âme naturellement radieuse.

D’où vient ce préjugé d’École, que le dessin est l’instrument idéaliste par excellence, et que le coloris est l’élément sensuel et matériel du métier ? Allez au Louvre voir le Couronnement de la Vierge de Fra Angelico[14]. Ce tableau illumine la salle. Il est saturé d’outremers[15], de roses framboise, de verts émeraude, de vermillons purs, d’oranges, de lilas : toutes les teintes du prisme y jouent bord à bord, irritées par de stridents contacts, et comme surexcitées par les cymbales d’or de cinquante auréoles, dans un fortissimo de notes suraiguës. Impossible de rêver palette plus entière : et quoi de plus céleste que cette vision sans ombres ? Regardez maintenant, sur la prédelle, la vie de saint Dominique : après cette page à grand orchestre, des épisodes terre-à-terre, des scènes de la rue ou de l’intérieur, des anecdotes de couvent ; des blancs, des gris, des noirs, quelques notes très limitées, avec très peu d’écarts : et dans cette gamme étroite, quelle échelle de « valeurs ! » Quel sentiment de l’atmosphère !

Vous verriez à Saint-Marc des choses plus rares encore ; il y a là, dans les cellules, sur les murs blancs, des fresques blanches, une Annonciation, un Couronnement de la Vierge, un Sermon sur la montagne, une Transfiguration qui sont, au point de vue de la tonalité, des merveilles inégalées dans toute la peinture. Ce sont des études en blanc majeur, qui supposent une virtuosité extraordinaire du regard, une aptitude incomparable à démêler les plus impalpables nuances. — « Mein Reich ist in der Luft ». Ce royaume de l’éther dont parle le musicien, je dirais presque, en un sens, que c’est celui d’Angelico : un domaine subtil, fait des ondes lumineuses et du rayonnement des corps, — un art qui ne peint pas les choses, mais ce qui s’en dégage, ce qui flotte, s’exhale, miroite, s’évapore, les apparences nacrées et diaprées du monde, les vibrations limpides de la lumière solaire, — ces beautés chastes et pures dont l’imagination peut composer le ciel.

Oui, Frà Angelico est un peintre admirable. Car rien ne serait plus faux que de le regarder comme un doux rétrograde et comme un attardé. Son mysticisme n’est pas une suave infirmité[16]. C’est un reproche dont ses plus récents biographes, M. Langton-Douglas et M. Henry Cochin, ont fait bonne justice[17]. Certes, le génie d’Angelico lui est tout personnel. Son lyrisme n’appartient qu’à lui. Mais il a été parfaitement de son siècle. Il est contemporain de Brunelleschi, de Ghiberti et de Donatello. Il est l’ami de Michelozzo et le fournisseur ordinaire de Cosme de Médicis. Pas une découverte en art dont il ne fasse son profit. Il faut se fermer exprès les yeux, pour croire qu’il est resté esclave d’une formule invariable. Du Couronnement du Louvre aux fresques de Saint-Marc et à celles du Vatican, il n’est pas demeuré un moment immobile : chaque étape marque un progrès. Personne n’a accueilli avec moins de mauvaise humeur les principes de la Renaissance ; il les a employés sans l’ombre de défiance. Ce grand poète était, à sa manière, un réaliste : jamais abstractions, de symboles, d’allégories. Il est le plus sincère des paysagistes de son temps. Nul n’a rendu mieux que lui quelques aspects de la nature florentine, l’effet de deux cyprès noirs au bord d’une colline d’améthyste. C’est en vain que l’on cherche à le rejeter dans le moyen âge. Il n’en a ni le tour d’esprit théologique, ni le sentiment douloureux : ce n’est ni un idéologue, ni un dramaturge passionné. Rien de plus placide que ses légendes de martyrs. Même quand il peint le Crucifix, il ne donne pas au Christ cette silhouette tragique, cette forme d’Y qu’affectionnent nos peintres du Nord, et qui frappe chez eux comme un hiéroglyphe de douleur : les bras du crucifié planent comme deux ailes, dans un geste de clémence et de bénédiction.

Cette œuvre entière exprime la joie et la beauté, la noblesse, la dignité charmante de la vie. Cette félicité est la marque particulière de l’époque. Chacun se loue de l’existence, et rend grâces au Ciel d’être venu au monde dans l’âge d’or. Peut-être n’a-t-on jamais revu pareille chose, un moment d’optimisme et de contentement général, où tous sont satisfaits du sort, où tout un peuple renaît à la douceur de vivre[18]. Et comme cela se comprend ! Quel épanouissement de grâce ! Ghiberti cisèle les portes du baptistère, Brunelleschi élève sa sublime coupole, Masaccio peint au Carmine, Gentile et Masolino rivalisent de chefs-d’œuvre[19]. Moment fugitif, éphémère ! Jamais on ne reverra cette première fleur de la Renaissance : nous sommes encore aujourd’hui sous le charme de ce sourire. C’est déjà l’art moderne, et cependant la piété demeure encore intacte. Le cœur conserve son velouté. Quand on se promène dans l’allée du dortoir de Saint-Marc, dans le couloir sur lequel ouvrent les cellules des religieux, on y éprouve déjà toute l’allégresse du nouveau siècle ; pourtant on ne serait pas surpris d’y voir, comme dans les légendes, la Vierge faire sa ronde et bénir chaque dormeur ; et si elle détourne la tête en passant devant une des portes, ce n’est sûrement pas celle d’Angelico[20].

Un demi-siècle s’écoule. Nous sommes dans la nuit du 8 avril 1498. Le couvent est sous les armes. Le tocsin sonne à toute volée. Les frères passent en courant, avec des casques et des cuirasses. Dehors, la foule hurle avec sa face d’émeute. L’église est envahie. Un frère, de l’autel a fait une barricade. Un autre, escaladant la chaire, fusille la populace, recharge et tire sans arrêt dans le tas. La fumée empêche de voir. On casse les vitres pour donner de l’air et se battre à l’aise. Mais l’insurrection veut sa victime. La résistance est impossible. Le prieur fait son sacrifice et se livre à l’ennemi. Six semaines plus tard, le 18 mai, on jette à la rivière les cendres de Savonarole…

Comment les choses sont-elles venues à cette extrémité ? Comment se forma l’orage ? Comment le Saint-Marc, fondé par Cosme de Médicis, se tourna-t-il en adversaire de Laurent et de Pierre ? C’est ce que je vais à présent vous montrer.

II

La Renaissance, dans sa phase décisive, se caractérise par un grand fait : la découverte de l’antiquité. En un siècle, depuis le temps de Pétrarque et de Boccace, le mouvement avait fait des progrès incalculables. On s’était aperçu qu’il existait, en dehors et indépendamment du christianisme, une civilisation, une culture, un art, qui n’étaient pas seulement d’une richesse infinie, mais qui étaient encore essentiellement « naturels ». C’étaient les produits spontanés des facultés humaines, sans aucun mélange du dogme et de la révélation. Or, il se trouvait que ces produits possédaient sur tous les autres une supériorité artistique accablante. Aucun poète chrétien n’était comparable à Virgile. La chaire chrétienne n’avait jamais formé un Cicéron. Les temps chrétiens, sous ce rapport, pouvaient s’envisager comme un véritable recul et comme une barbarie. On devine les conséquences. Elles ne devaient pas tarder à éclater.

Aujourd’hui, fatigués de la culture classique, désabusés de cette grande conquête, et de plus en plus indifférents au prix de l’art, au bien dire, à l’ornement de l’intelligence et à ce qu’on appelait les belles humanités, nous avons peine à nous figurer ce que fut, au xve siècle, l’enthousiasme devant l’antiquité renaissante. L’esprit humain retrouvait ses titres. Jamais nous ne nous expliquerons la gloire invraisemblable de quelques personnages, les honneurs rendus à un Pogge, la situation européenne d’un Politien ou d’un Erasme, les traitements réservés à un Marsile Ficin ou à un Gémisthos Plètho, par la raison que celui-là avait exhumé Quintilien, que cet autre tournait le vers latin comme Horace, ou que le dernier possédait à fond la grammaire grecque et pouvait expliquer les arcanes de Platon. Pendant deux siècles, ce fut là une sorte de délire : depuis Pétrarque, qu’on trouva mort sur un texte d’Homère qu’il ne savait pas lire, jusqu’à Michel-Ange, demi-aveugle, palpant de ses vieux doigts le torse du Vatican qu’il ne pouvait plus voir, l’intelligence humaine demeura dans l’enchantement de cette beauté entrevue, qui semblait revenir au monde.

Sans doute, le moyen âge n’a jamais ignoré l’antiquité. Telles statues du portail de Reims, la vasque de l’Ecole des Beaux-Arts[21], tels bustes de Naples ou de Capoue, l’œuvre entière de Nicolas de Pise[22], sont des imitations évidentes de modèles ou de fragments antiques. Mais personne encore n’avait conçu ces fragments comme les débris d’un tout ; personne, devant ces ruines, n’avait su deviner les linéaments d’un système, une formule complète, une philosophie de la nature et de la vie[23]. Ce fut l’œuvre des humanistes à l’aurore du xve siècle. En Italie surtout, ces choses devaient être accueillies avec transport. Tout retour à l’antiquité y revêt un caractère national. C’est retrouver la loi, l’ordre même de la race, l’oracle permanent qui émane du sol. « Cette terre, écrit Machiavel, est une terre de résurrections[24]. » On avait le plaisir de chasser les fantômes gothiques, d’expulser l’étranger, le forestière. On donnait la main aux ancêtres : on renouait avec les Lares, avec les Romains de Tite-Live.

Ce fut bien autre chose quand on vit arriver, en 1439, pour le concile de Florence, toute la cour de l’empereur grec et le patriarche de Constantinople, avec leurs équipages, leurs costumes exotiques, leurs figures maigres et fines, leurs profils de médailles. On voit ce défilé mirifique, peint par Benozzo Gozzoli, dans la chapelle de l’ancien palais des Médicis : le cortège des Paléologue y représente celui des Mages[25]. On put croire un instant que le vieux schisme grec allait se rallier à Rome et faire cause commune contre le musulman. Le jeune basileus semblait Alexandre en personne. Après Rome, on retrouvait la Grèce. On se disait : « Ils n’ont pas changé depuis Périclès ! »

De cet état d’esprit sort un livre bizarre, un des plus célèbres du siècle, et, comme il arrive souvent, un des plus mal connus et des plus mystérieux. C’est l’étrange roman appelé dans le titre original : Hypnerotomachia Poliphili, et plus simplement en français, le Songe de Poliphile. Rabelais traduit : le Songe d’amours[26]. Le livre a paru à Venise dans la dernière année du siècle, mais il était écrit depuis trente ou trente-cinq ans, sans qu’on puisse expliquer la cause de ce retard. Il faut l’attribuer sans doute aux frais de l’exécution : le Songe de Poliphile est une des plus luxueuses impressions aldines. On le recherche aujourd’hui à cause de ses gravures ; Un bel exemplaire de Poliphile coûte un ou deux milliers de francs. Mais c’est en France que le livre eut le plus grand succès[27] ; il obtint quatre éditions au cours du xvie siècle, et vous aurez tantôt une preuve de sa longue influence.

L’auteur est un dominicain du couvent de Trévise. Il s’appelait Frà Francesco Colonna. On a découvert son nom en réunissant les initiales de la table des chapitres, qui forment cette phrase : Poliam frater Franciscus Columna peramavit, Frère François Colonna adora Polia. Il écrivait, je l’ai dit, en 1467[28]. Il mourut à Venise, au couvent de Saint Jean-Saint Paul, en 1527, dans un extrême état de vieillesse et de décrépitude[29]. Vous trouverez d’autres détails, légèrement arrangés, dans la jolie nouvelle que Charles Nodier a consacrée à Francesco Colonna[30].

Qui était cette Polia que l’auteur prétend avoir si bien aimée ? Est-ce une personne réelle ? Un personnage fictif ? Cela n’importe guère : l’amour n’occupe qu’une place infime dans ce roman d’amour ; la première, sans comparaison, revient à l’archéologie. C’est contre cette rivale que devrait se livrer le combat dont parle le titre, mais on doit à la vérité de dire qu’il n’y a même pas de combat. Polia se fait le cicérone bénévole d’une sorte de voyage à travers l’ancien monde. Elle mène son ami comme dans un champ de fouilles. C’est une exploration, une investigation semi-allégorique, sur le thème bien connu du Roman de la Rose et de la Divine Comédie. Mais au lieu d’une recherche idéale et théologique, l’enquête a pour objet la connaissance complète et la résurrection de l’antiquité païenne.

On lit peu le Songe de Poliphile ; on se contente de le feuilleter comme un livre d’images : et pourtant les plus belles ne sont pas celles du graveur. L’honnête dominicain est un étonnant visionnaire, un cerveau d’une imagination merveilleusement plastique. Son livre est une succession de tableaux et de bas-reliefs d’une vie inoubliable, un répertoire de formes et de beaux motifs artistiques. Figurez-vous un Pausanias italien du quattrocento, un Voyage d’Anacharsis écrit par quelque génial artiste, par un pèlerin passionné, érudit comme un Scaliger, et poète en prose comme Arioste et Pulci le sont en vers : vous aurez une idée du Songe de Poliphile[31].

Voici en peu de mots un aperçu du livre. Poliphile amoureux de Polia, s’endort en « fantasiant » au pied d’un hêtre, et se met à rêver qu’il part à sa recherche. Il s’égare dans une forêt et finit par trouver, à l’issue d’une gorge étroite, un portique grandiose. Description du portique : pyramides, obélisques, cippes, exèdres, ruines éparses ; nature des colonnes, mesure des bases et chapiteaux ; architraves, corniches, frises, astragales, bucrânes, etc. C’est Vitruve commenté et mis en action. Voici maintenant du Pline ou du Pausanias : description d’un cheval de bronze[32], d’un colosse gigantesque, d’un éléphant qui porte sur son dos une aiguille (C’est cet éléphant qu’on a tant reproché à Bernin[33], qui l’a érigé à Rome sur la place de la Minerve. On prend cette fantaisie pour une folie baroque : c’est le caprice d’un religieux du xve siècle).

Après ce premier contact avec l’antiquité, Poliphile rencontre cinq belles jeunes filles, groupe digne de Giorgione ou de Botticelli ; elles portent les noms grecs des sens, et mènent le voyageur au bain. Le symbole est clair : il faut que le néophyte commence par se débarbouiller de la crasse scolastique et ne se fie, pour connaître le vrai, qu’aux données de la nature. Entre temps, description de cette fontaine de Jouvence, et reconstitution de thermes et de piscines antiques. De là, les Nymphes mènent leur hôte au palais de la reine Eleuthérilide. Faut-il expliquer ce nouveau mythe ? C’est la reine de Rabelais, l’abbesse de Thélème, celle dont la devise est : « Fais ce que vouldras ». Festin solennel et notions sur l’hygiène et sur la médecine. On vient de là insensiblement aux propriétés des pierres précieuses et à leurs vertus spécifiques. Danses antiques ; jardin de verre, jardin de soie et labyrinthe. Au centre du labyrinthe, nouvelle pyramide. Traduction des hiéroglyphes. Suivent, sur quatre chars, quatre triomphes des dieux. Polia, que Poliphile a retrouvée sans la reconnaître chez Eleuthérilide, lui explique les triomphes et continue en racontant les histoires des mortelles dont s’éprirent les dieux. Puis, c’est le tour des beautés qu’ont chantées les poètes : après Antiope, Alcmène, Erigone, Hellé, Callistô, les amantes de la fable, voici les amoureuses humaines, Lydé, Chloé, Cynthie, Phillyra, Lycoris, qui poursuivent chez les ombres leur existence de caresses et leur vie de soupirs. Bientôt, troisième tableau, où l’on arrive au bord d’un ruisseau près duquel les Ménades s’enlacent au cou des ægipans. Nouveau triomphe, cette fois de Vertumne et de Pomone ; sacrifice à Priape, cérémonies et bacchanale. Rencontre des ruines d’un cimetière. Épitaphes. Notes d’épigraphie. Mosaïque représentant la descente aux Enfers : νέϰυια (nekuia), idées des anciens sur l’autre vie et l’immortalité de l’âme. Et tout y passe : Champs-Élysées, temple de l’Amour, bosquets, parterres, art du topiarius ou façon de tailler les buis en toutes sortes de figures, mystères d’Adonis, dissertations militaires et navales, renseignements sur la marine et les légions antiques, les enseignes, l’équipement, les fortifications ; — bref, le Songe de Poliphile est une sorte de cours suivi d’antiquités, un dictionnaire des arts de l’Égypte, de la Grèce et de Rome, et le guide ou le manuel complet de la Renaissance.

Cette sèche analyse ne rend pourtant pas compte de l’esprit qui parcourt ce roman et l’anime. Il faut vous en citer tout au moins un passage, par exemple celui où les amants arrivent aux ruines du polyandrion.

Cet édifice s’élevait sur le rivage de la mer retentissante, dont le flux le baignait. De grands pans de murs, de vastes parois de marbre blanc, se tenaient encore debout ainsi qu’un môle du port voisin, ruine assez conservée. Dans les fractures de ce môle et dans les joints brisés germait la crête du littoral, amie du sel. En quelques endroits, je vis la cachla des rives, des soudes, l’odorante absinthe maritime et, par les bancs de sable, l’euphorbe péplis, la roquette, bien des simples vulgaires, le tithymale, les myrsinites et autres herbes croissant sur la grève de ce port, ainsi que sur les immenses degrés aux marches inégales par lesquels on montait au propylée du temple. Cet édifice, par les morsures du temps, les ravages de l’abandon et de la vétusté, gisait, çà et là démoli, sur la terre humide, amas de colonnes immenses en pierre persique aux granulations roses, sans chapiteaux, n’ayant qu’un fût décapité et alternant avec d’autres colonnes en marbre mygdonien. Quelques-unes avaient les joints brisés ; on ne leur voyait plus ni base, ni frise, ni astragale. J’en contemplai encore d’autres faites en airain avec un art admirable, telles que n’en possédait point le temple de Gadés. Mais tout cela était abandonné en plein air, attaqué par la moisissure et par la vétusté[34].

Ai-je besoin de faire sentir la beauté d’un pareil morceau, et comme il s’en dégage la double mélancolie, le romantisme confus de la nature et des ruines ? Noblesse du paysage et grandeur du décor, regret des mondes anéantis, rêverie qui monte des décombres ; indifférence de la vie qui continue sur des tombeaux, et fait pousser des mousses là où furent des hommes ; piété nouvelle pour les saintes reliques du passé, étonnement où nous jette la vue des œuvres d’autrefois, prestige des lointains, nostalgie de ce qui n’est plus, désir de remonter les âges, — n’y a-t-il pas de tout cela dans cette grande élégie monumentale ? Ainsi Mantegna, dans son Saint Sébastien du Louvre, auprès du chapiteau brisé fait naître une pieuse acanthe et, devant le désastre des Colisées romains, rêve de l’humanité qui s’était élevé ces demeures magnanimes, qu’aujourd’hui déshonorent nos générations de pygmées. — Tel est le premier livre, et le plus important du poème. Le second est plus court, et aussi moins intéressant. À la prière de Vénus, Polia fait le récit des origines de Trévise, et commence l’histoire assez pâle de ses amours. Là-dessus le songe s’achève, et Poliphile s’éveille au chant du rossignol.

Tel est ce livre singulier, — plus singulier encore si l’on songe qu’il est l’œuvre d’un religieux, dont rien ne prouve qu’il n’ait pas été un bon chrétien. Toute la philosophie de la Renaissance, tout son naturalisme s’y trouvent concentrés. Mais ce ne serait encore que du Pantagruel (soixante-dix ans d’avance), et il manquerait à l’ouvrage son caractère italien, s’il n’y avait un trait qu’il faut bien appeler par son nom : ce roman d’antiquaire est imprégné de volupté. On y trouve à chaque page une chose totalement absente de Rabelais : le sentiment le plus libre, le plus vénitien de la beauté ; tout le poème respire un souffle d’ambroisie.

Un passage, qui n’a son prix que pour qui a vogué sur la lagune de Venise, résume à cet égard le sens du Poliphile. À un certain endroit, le couple voyageur descend au rivage de la mer. Une barque, « étoffée de maintes choses exquises », et menée par six vierges expertes à ramer, accoste sur l’arène et reçoit les amants. « Poliphile monte avec s’amie, dit la vieille version française ; par quoy Amour fait soudain voile, étendant ses ailes dorées embellies de toutes couleurs. Durant le navigage, les dieux et déesses marines, nymphes, tritons et autres monstres font honneur et révérence à Cupido, et le reconnaissent pour seigneur. » Et la barque divine, frappée par les brises amoureuses, vogue sur la mer glauque et aborde à Cythère.

Vous l’avez reconnue, cette nacelle du nocher Eros : c’est celle qui, dans la merveille de Watteau, mène au bonheur (à son mirage ?) les pèlerins de l’Embarquement. Quand il ne survivrait du livre que ce thème immortel, Frère François Colonna serait un grand poète, le créateur d’un des symboles, d’un des mythes les plus enivrants de la poésie moderne[35]. Et avec quel génie le bon moine développe l’admirable sujet ! Au milieu de la traversée, les nymphes batelières se prennent à chanter. Ecoutez encore ce passage :

Lors notre chiourme (les six Nymphes) commencèrent une chanson d’une voix totalement différente à l’humaine. Premièrement à deux, puis à trois, puis à quatre et finalement à six, en musique proportionnée, avec les faibles prolations d’amour, pauses et soupirs de bonne grâce, accompagnés de passages roulés par leur gorge de rossignols, accordantes aux instruments, qui étaient deux luths, deux violes et deux harpes, si mélodieusement résonnantes que c’était assez pour faire oublier toutes les passions et nécessités auxquelles la nature encline les humains. Ces belles chantaient les qualités d’amour, les joyeuses desrobées de Cupido, les savoureux fruits d’Hymeneus, l’abondance de Cérès, et les amoureux baisers de Bacchus composés en belle rythme. Je ne crois pas que le chant par lequel Orpheus délivra des Enfers Eurydice, sa femme, fût à beaucoup près aussi harmonieux que celui-là, ni même celui de Mercure, quand il endormit en chantant Argus le grand vacher. Vous eussiez vu couler ainsi qu’à travers un cristal plusieurs accents divins tout au long de leurs gorges, qui paraissaient d’albâtre lavé de cramoisy[36].

Est-ce que je me trompe ? Ou est-ce qu’on trouverait beaucoup de pages plus gracieuses ? d’une sensibilité plus inventive et plus artiste ? Ni Arioste, ni Sannazar, ni Giorgione, ni Titien, n’ont rien de plus délicat ou de plus enchanteur[37]. Moins belle assurément arrive sur sa conque, naviguant sur la mer ourlée de vaguelettes, l’inquiète et fiévreuse Vénus de Botticelli ; moins saines et moins païennes, dansent les Grâces exsangues de sa Primavera. Mais qu’un pareil épithalame, que ces images d’un savant et sensuel paganisme, sortent d’une imagination de chrétien et de moine, quel signe des temps[38] ! Ne comprend-on pas que quelqu’un ait jeté le cri d’alarme, dénoncé le péril ? Ce fut le rôle de Savonarole, dont je dois à présent vous dire quelques mots.

III

On a immensément écrit sur ce moine célèbre, et peu de personnages historiques ont mérité l’honneur de tant de controverses. Les uns le tiennent pour un saint, les autres pour un brouillon. Les protestants l’ont revendiqué comme un précurseur de Luther, et les libres-penseurs comme un martyr de la Papauté. Un homme si diversement jugé n’est pas facile à définir. Son rôle comporte plus d’un aspect. L’Église qui rend hommage à sa pureté, à sa droiture, a toujours résisté à la suggestion des apologistes qui souhaitaient sa béatification. Elle sent en lui quelque équivoque. Elle semble lui reprocher non pas une défaite qui l’honore, mais quelque témérité dans l’entreprise et quelque confusion dans le choix des moyens[39].

Je ne jugerai pas l’homme éloquent et généreux qui assuma trop volontiers le rôle redoutable de tribun populaire, et qui changea malheureusement la mission de l’apôtre et de l’évangéliste en la fonction glissante et périlleuse du prophète. Il suffit de voir, à Saint-Marc, son portrait saisissant : son front bas, l’oeil à fleur de tête, — un œil rond, trouble et injecté, d’halluciné ou de malade, — son grand nez, le nez de l’utopiste (celui de Fénelon), sa grosse bouche proéminente, avec une saillie de la lèvre inférieure, qui achève de donner à son profil la ressemblance d’une chèvre. On sent bien que cet homme, mené par les images, tout nerfs et sensibilité, n’était pas celui qu’il fallait pour la tâche qu’il accepta, de régulateur pacifique et de modérateur d’une révolution. Il fut abusé, lui aussi, par l’enthousiasme littéraire, par la lecture des prophètes et de l’Apocalypse. Il crut à la restauration de cet autre archaïsme, le régime de l’inspiration. Mais les masses qu’il avait émues devaient fatalement se retourner contre lui. Son œuvre de réaction ne pouvait être qu’éphémère ; le retour du flot un instant retiré devait anéantir comme un château de sable la fragile république du prieur de Saint-Marc.

Nous ne nous occuperons ici que de la bataille livrée par Savonarole à l’esprit de la Renaissance et à ce qu’il appelait les « nouvelles idoles ». Vous connaissez les faits qui portèrent subitement à un pouvoir presque absolu, à une vraie dictature morale, ce moine altéré de pureté et d’un génie austère : l’expulsion des Médicis, l’arrivée de l’armée française, l’invasion détournée (du moins, on le croyait) par l’ambassade de Savonarole, et l’espèce de foi fanatique qui saisit alors toute la ville pour le sauveur de la patrie. Le moine vit l’occasion d’instituer à Florence le règne de la vertu. Rien n’est plus dangereux : la Terreur a été un gouvernement « vertueux ». La pire erreur, dans la conduite des États, est cette confusion de la morale et de la politique, des deux ordres et des deux pouvoirs, qui a pesé si lourdement sur les sociétés antiques, et qui n’a été résolue que par le mot de l’Évangile : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Savonarole ne comprit pas cette parole libératrice. Il voulut mettre le glaive au service du Ciel. Ses mains s’ensanglantèrent à cette œuvre, où il fut à la fois et bourreau et martyr.

Un des crimes dont il accusait les tyrans, — c’est la règle, — c’était de régner par la corruption et d’énerver le peuple par les fêtes et les plaisirs. Les fêtes, même après le départ des Médicis, restaient une institution dans la ville des fleurs. Le carnaval résumait ces abominations et devenait le symbole de l’immoralité. Savonarole fit tant, qu’à force de menaces il changea la débauche annuelle en un jour de pénitence et d’expiation. Il était arrivé, au moins en apparence, à retourner comme un gant le caractère florentin. La patrie des rieurs était devenue celle des pleureurs, des larmoyeurs, des Piagnoni.

L’épisode principal de cette guerre au vice se produisit, deux ans de suite, pendant le carême de 1497 et de 1498. C’est le fameux autodafé si connu sous le nom de « Brûlement des vanités ». Ce genre d’holocaustes était de tradition dans les campagnes des Mendiants. « Saint Bernardin avait brûlé des « vanités »[40]. On dressait un bûcher immense ou talamo sur la place de la Seigneurie. Le matin du sacrifice, des bandes d’enfants passaient aux portes des maisons, et faisaient la réquisition des objets condamnés. Il y en avait sept catégories : 1o vêtements impudiques ; 2o statues et tableaux indécents ; 3o cartes, dés, jeux de hasard ; 4o instruments de musique ; 5o articles de toilette ; 6o livres luxurieux ; 7o masques, déguisements, dominos, accessoires de bals et de fêtes. Ces objets maudits étaient placés artistement sur les sept étages du bûcher et brûlés en grande pompe au chant des psaumes et des cantiques.

Il n’est pas douteux que beaucoup d’œuvres innocentes, d’un caractère simplement profane, n’aient été immolées pêle-mêle avec des impuretés notoires. Les dames croyaient bien faire de jeter au feu leurs portraits. Il y avait tant de choses de prix, qu’un Juif de Venise — Shylock ? — proposa un marché : il offrait vingt mille écus de cette énorme brocante. Pour toute réponse, on installa sa caricature dans un beau fauteuil au sommet de l’échafaudage, et il brûla en effigie comme Empereur des vanités.

Voilà le forfait de Savonarole. On l’accuse là-dessus d’un crime de contre-Renaissance, d’une tentative scélérate et impie contre la beauté. Voyons un peu. D’abord, mettons hors de question les trois quarts de la liste des choses réprouvées : ce bric-à-brac et cette friperie pourraient avoir leur intérêt ; mais le fait du sacrifice a bien aussi le sien. Comme document, comme trait de mœurs, l’un vaut l’autre. — Reste la question des œuvres d’art proprement dites : et rien ne servirait de vouloir l’atténuer. Nous savons que quantité de bustes, des merveilles antiques, des manuscrits à miniatures, des exemplaires uniques, flambèrent dans ces feux de joie. Les artistes, Botticelli, Baccio della Porta, pris d’une sorte de frénésie mystique, apportèrent eux-mêmes au bûcher leurs études, leurs académies, leurs œuvres les plus intimes et les plus précieuses. Il y eut là certainement une perte irréparable ; et l’on est tenté de pleurer la sauvagerie aveugle de cet accès de vandalisme.

Les apologistes de Savonarole prennent des soins infinis pour laver de ce reproche le prieur de Saint-Marc. Ils citent les passages où le grand orateur parle de l’art et du beau ; ils recueillent les traits épars de sa doctrine. Ils n’ont pas de peine à montrer que le moine, comme un poète qu’il était, nerveux et impressionnable, était sensible aussi à une certaine beauté ; ils font remarquer que ses recrues les plus célèbres, ses conversions les plus fidèles comme les plus éclatantes, ont été des artistes.

Les figures représentées dans les églises sont les livres des enfants et des femmes. Il faudrait donc avoir plus de scrupules que les païens. Les Égyptiens ne laissaient peindre nulle indécence. On devrait d’abord enlever les figures déshonnêtes, et ensuite ne pas admettre des compositions qui provoquent le rire par leur médiocrité. Il faudrait que, dans les églises, les maîtres distingués peignissent seuls, et qu’ils représentassent uniquement des choses honnêtes[41].

« Ce ne sont pas là, s’écrie-t-on, les paroles d’un iconoclaste ! » Mais c’est changer la nature et la portée de la question. Osons voir les choses en face. Ne rougissons pas pour Savonarole d’une intransigeance morale qui est celle des grands apôtres : Platon jette les poètes à la porte de sa république ; Rousseau foudroie le théâtre et le luxe ; et près de nous encore, n’avons-nous pas eu le spectacle admirable d’un Léon Tolstoï répudiant ses écrits, et concevant un type du beau d’où ses chefs-d’œuvre sont exclus ?

Le problème n’est pas de savoir si Savonarole avait ou non une esthétique, et s’il voulait que Saint-Marc devînt une école de peintres et de miniaturistes. Se faisait-il de l’art la même idée que la Renaissance, et lui accordait-il dans l’existence le rôle que son temps réclamait pour lui, et dont l’antiquité présentait le modèle ? Voilà tout le débat, et dans ces conditions la réponse n’est pas douteuse. Qu’on se rappelle les analyses du grand historien anglais J.-A. Symonds, et sa puissante formule, que la Renaissance est un siècle qui a conçu la vie en fonction de l’art, comme le siècle dernier la concevait en fonction de la science[42]. Toute la Renaissance, ses vices, ses grandeurs, ses succès, ses avortements, s’expliquent par cette idée dominante et cette préoccupation exclusive du beau. La guerre, l’amour, l’ambition, la politique, devinrent des exercices d’esthètes et de dilettantes. On entendait alors ce que c’est qu’un beau crime ; on admettait qu’il y eût de beaux assassinats. Je ne veux pas dire jusqu’où ce principe, mené aux dernières conséquences, peut conduire celui qui l’adopte pour règle. Mais le fait est que l’ « art pour l’art », son indépendance absolue, la valeur suprême de la forme, ce qu’un critique appelle l’ « indifférence au contenu », l’idée de la beauté en un mot, avec ce qu’elle a de divin et ce qu’elle a d’infernal, ont été la substance du génie de la Renaissance, l’héritage qu’elle laisse au monde et la cause éternelle de la fascination et de l’éblouissement qu’elle exerce toujours sur la pensée moderne.

Mais c’est ce qu’un chrétien ne saurait accepter ! Force lui est ici de haïr et de condamner. Peu importe dès lors que Savonarole souhaitât une beauté religieuse : feuilletez, compulsez ses sermons en tout sens, il en ressortira toujours qu’il conçoit l’art subordonné à quelque chose de supérieur, qu’il le soumet à la vertu, et fait de la beauté en dernière analyse une manifestation morale. Pour lui, la beauté vient de l’âme. L’âme transfigure le visage. Une physionomie, même laide, si elle respire la sainteté, sera toujours aimable. Un ange apparaît dans le gueux disgracié qui prie. De deux femmes, également belles, l’une pure, l’autre dissolue, le lustre de la première attire tous les regards[43]. Ces idées éclatent en propositions d’un idéalisme exalté.

« La beauté de l’homme et de la femme est d’autant plus parfaite qu’elle se rapproche davantage de la Beauté première. Mais, dites-vous, je voudrais savoir ce que c’est que la beauté ? La beauté ne consiste pas seulement dans les couleurs. C’est une qualité qui résulte de la proportion, de l’harmonie des membres et du reste du corps. Vous ne dites pas qu’une femme est belle parce qu’elle a un beau nez et de belles mains, mais parce que tout chez elle est bien proportionné. D’où vient donc cette beauté ? Si vous regardez bien, vous verrez qu’elle vient de l’âme. En effet, dès que l’âme a disparu, le corps devient pâle, méconnaissable ; sa beauté l’abandonne. De même, quand un artiste peint une figure d’après nature, son ouvrage est toujours moins beau que son modèle. Malgré tout son mérite, il ne peut donner à son ouvrage la vie de la nature, car l’art ne saurait complètement révéler la nature. L’âme étant donc la cause de la beauté du corps, il faut qu’elle soit plus belle que lui. Socrate, dit-on, se plaisait à contempler de beaux jeunes gens, afin d’apercevoir la beauté spirituelle à travers la beauté de leur corps.[44] »

« Des yeux levés au ciel sont toujours beaux », écrit Joubert. C’est possible, mais voici le fond de la question. Depuis deux siècles, le christianisme, en frappant sans relâche la sensibilité, avait fini par arriver à une véritable névrose. Sans doute, l’âme y avait gagné une singulière délicatesse : mais quels excès ! Quel art douloureux, maladif ! J’ai fait, dans les dernières leçons, le tableau de ces inventions extraordinaires du pathétique. Nous avons parcouru la mer « où il est doux de faire naufrage. »

À cette passion de la douleur, où la raison menaçait de sombrer, la Renaissance vient opposer la religion nouvelle de la sérénité et de la beauté pure. Sans doute, c’était là une philosophie païenne. Mais qui sait, en un sens, si elle n’est pas la vérité ? Qui nous assure que le christianisme, comme il est un progrès moral, soit encore, par surcroît, un progrès esthétique ? Qui nous garantit que l’existence, en s’améliorant, doit par là même s’embellir ? En déplaçant l’objet de la vie, pour en rejeter le but au delà d’elle-même, le Christ a, en effet, créé le royaume moral ; mais il a en même temps créé dans l’âme humaine un déséquilibre profond. L’échelle des valeurs a été bouleversée : scandale auquel le monde n’est pas encore accoutumé. Personne jusqu’à présent n’a résolu ce désaccord. C’est celui qui arrache au poète les strophes passionnées d’Hypatie :

|

… Et maintenant, hélas ! |

c’est celui dont l’inquiétude agite Renan et le trouble encore, au milieu de sa Prière sur l’Acropole. Savonarole est excusable d’avoir échoué à faire la paix où Jésus même a dit qu’il apportait la guerre.

IV

Et pourtant ! On ne put se résigner à ce duel fatal. C’est l’honneur de la Renaissance de s’être fatiguée à poursuivre une insaisissable harmonie. Elle n’a pas voulu douter de la noblesse humaine. Elle a refusé de signer l’arrêt de tout ce qui précède le Christ. Elle s’épuise à saisir chez les païens eux-mêmes des lueurs de christianisme, des restes, des lambeaux d’une révélation primitive. Platon, Virgile, Sénèque, Trajan, sont à demi-christianisés. Le grand Marsile Ficin, qui jamais ne mérita mieux de l’humanité, écrit un traité de la foi prouvée par les auteurs païens[45]. On voulait que toute la terre eût pressenti le Christ, qu’elle eût contribué tout entière à l’enfantement du salut.

Alors se répandit une légende singulière. On rapportait que l’Empereur Auguste s’inquiétait de savoir si son empire était durable. La Sibylle consultée lui répondit que oui, à condition qu’il reconnût un plus grand que lui qui devait venir. Auguste désira connaître son successeur, La pythie le mena près de la colline du Capitole et lui montra dans le ciel, à côté du soleil, un météore dans le cercle duquel apparaissait une jeune femme qui tenait un enfant. En même temps, une voix fit entendre ces mots : « Haec est Ara Cœli, voici le temple futur. » Et César, ployant le genou, adora Jésus-Christ[46].

Cette légende acquit au xve siècle une extrême popularité. Le fait s’explique facilement, l’Ara Cœli étant à Rome le quartier général de l’ordre franciscain[47]. Mais l’idée reçut bientôt des accroissements nouveaux. D’un vieux livre de Lactance, le dominicain Barbieri exhuma les noms de neuf autres sibylles[48] ; il en ajouta deux pour compléter le nombre de douze et en faire le pendant historique des prophètes. Chacune reçut un phylactère et des paroles énigmatiques, des oracles se rapportant à l’avènement d’un nouvel ordre de choses. Ces femmes mystérieuses, ces voix qui sortent tout à coup de tous les coins du monde, des bords de l’Hellespont ou des antres de Cumes, des sables de la Libye, frappèrent les esprits. Elles rétablissaient d’une manière concrète l’unité de l’histoire, l’idée majestueuse d’un programme divin qui se réalise dans le monde par la succession des peuples et la chute des empires. Elles jalonnaient l’avenue de siècles par où devait passer le Christ. Leurs figures étranges furent peintes au Vatican par Pintoricchio, et Michel-Ange les suspendit à la voûte de la Sixtine[49].

Cette chapelle, qui porte le nom de Sixte IV, pape franciscain, est grande dans l’histoire de la civilisation. Sixte IV conçut le dessein de rendre à Rome le rôle de capitale morale du monde. Son palais devint le rendez-vous de tout ce qu’il y avait de grands artistes dans son siècle ; il leur fit décorer sa nouvelle chapelle, bâtit Sainte-Marie-du-PeupIe, Sainte-Marie-de-la-Paix, l’église des Saints-Apôtres. Une fresque de Melozzo, ornée d’une inscription qui rappelle ces grandes œuvres, le montre entouré de ses quatre neveux, et remettant à Platina les clefs de la Vaticane. De ces neveux, l’un, le cardinal François de la Rovere, longtemps le protecteur de l’ordre franciscain, devint pape un peu plus tard sous le nom de Jules II. Il reprit puissamment les vues grandioses de son oncle ; mais il avait à son service Bramante, Michel-Ange et Raphaël.

Tout le monde sait ce qu’est la Chambre de la Signature. Il est inutile de décrire ces fresques admirables, la plus grande somme d’harmonies qu’ait réalisée la peinture, et l’un des chefs-d’œuvre les plus complets de la pensée de l’homme. Dans cet ensemble, où collaborent le droit, la religion, les sciences, la poésie, il y a deux pages célèbres. L’une représente l’École d’Athènes ; Platon et Aristote y président au concours des recherches humaines. En face est la Dispute du Saint-Sacrement. Dans l’hémicycle des docteurs assemblés près de l’autel, aux pieds de l’Eucharistie, non loin de saint Thomas et de saint Bonaventure, on reconnaît le profil sauvage de Savonarole. Ainsi, dix ans après sa mort, l’homme qui avait tout fait contre la Renaissance, était admis au Vatican, dans l’œuvre apostolique qui est le plus haut résumé des traditions du monde, et où se réconcilient les deux moitiés de l’histoire[50]. Rome seule pouvait tenter cette paix audacieuse. Seule, dans son éternité, elle pouvait offrir le spectacle incomparable de cette fusion d’éléments, l’antiquité et l’Évangile, christianisme et paganisme, art et raison, foi et beauté.

Cette combinaison sublime était-elle solide ? Est-ce que ses éléments instables, réunis par la volonté d’un pape de génie et d’un artiste unique, ne devaient pas tendre bientôt à se dissocier ? Le merveilleux mirage n’était-il pas fatalement condamné à s’évanouir ? Admirons-le, tandis que nous l’avons sous les yeux ! Crions comme le héros de Gœthe à l’instant qui passe : « Arrête ! tu es si beau ! » Mais à ce mot Faust tombe mort, et de même va s’abîmer — dans quelles tempêtes, vous le savez — l’œuvre magnifique et bienfaisante dont je viens d’essayer de retracer l’histoire.

- ↑ Cf. Marchese, San Marco di Firenze, Florence, 1853, in-fo ; — Henry Cochin, le Bienheureux Frà Giovanni Angelico de Fiesole (collection : Les Saints), 4e édit., 1908.

- ↑ Holzapfel, Historia Ordinis Minorum, Munich, 1909, — Mortier. Hist. des Maîtres Généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs, t. IV, 1908.

- ↑ Mortier, loc. cit., p. 648.

- ↑ C’était la bibliothèque de Niccolo Niccoli (1353-1436). Elle comprenait six cents volumes dont plus de quatre cents entrèrent à San Marco. Cosme nomma bibliothécaire Thomas de Sarzana, le futur pape Nicolas V et le patron d’Angelico. Cf. Cochin. loc. cit., p. 203.

- ↑ Vasari, édit. Sansoni, t. II, p. 433 et suiv.

- ↑ Burckhardt, le Cicérone, trad. Gérard, 1892, t. II, p. 91 ; — Marcel Reymond, la Sculpture florentine, Florence, 1898, t. II, p. 159 ; — Cochin, loc. cit., p. 196.

- ↑ Il s’appelait dans le siècle, Guido ou Guidolino di Pietro, du bourg de Vicchio, dans la haute vallée du Mugello. Il naquit, en 1387, fit profession à Fiesole en 1407 et mourut à Rome, au couvent de la Minerve, où l’on conserve son tombeau, en 1455. — Les fresques de Saint-Marc furent commencées en 1438. — Cf. Vasari, édit. Sansoni, t. II, p. 507 et suiv. ; — Marchese, Memorie, etc., t. I, p. 245-402 ; — Supino, Il beato Angelico, Florence, 1901 ; — Langton-Douglas, Frà Angelico, Londres, 1902 ; — Henry Cochin, op. laud. ; — T. de Wyzewa, Maîtres italiens d’autrefois, 1907, etc.

- ↑ Cf. Wyzewa, la Légende dorée de Jacques de Voragine, 1902, p. v. — Quand parut à Florence Jean de Dominici, le grand « vicaire de l’Observance », un chroniqueur résume ainsi ses impressions : « Un disciple de saint François est revenu au monde ». Ser Lapo Mazzei, cité par Cochin, p. 58. — Angelico a peint plusieurs fois saint François, et toujours avec un respect et une tendresse nouvelle. Ce dominicain est un des peintres les plus exquis de la légende franciscaine.

C’est pour les franciscains du Bosco ai Frati, près de Caffagiolo, où Cosme de Médicis possédait une villa, que Fra Angelico exécuta le beau rétable aujourd’hui conservé aux offices, et où la Madone apparaît entre des anges et six saints ; Antoine de Padoue et François, Zanobi, patron de Florence, Cosme et Damien, patrons des Médicis, et Saint Pierre martyr, dont la figure est comme la signature de l’artiste dominicain. La prédelle originale est dispersée entre les musées du Vatican (les Stigmates), de Gotha (Saint François devant le sultan) et de Berlin. Les trois panneaux de ce musée représentant la Rencontre de saint François et de saint Dominique, l’Apparition au chapitre d Arles, et les Funérailles de saint François, mériteraient par le sentiment d’être placés sur le même rang que le Sassetta de Chantilly (cf. Klassiker der Kunst, t. XVIII, p. 158-162). Et peut-être, le plus beau de tous les Saints François est-il l’admirable figure placée au pied de la croix, derrière saint Dominique, dans la fresque de la salle capitulaire de San-Marco. C’est cette image incomparable que les Pères Franciscains ont placée comme frontispice à leur belle publication de 1885.

- ↑ Vasari, t. II, p. 520.

- ↑ Ibid, p. 519.

- ↑ Vasari, t. II, p. 519.

- ↑ Cf. à ce propos une observation importante du peintre américain John La Farge, The higher life in Art, New-York, 1908, p. 90 et 168. L’auteur développe cette idée, que le paysage a été, au xixe siècle, la forme originale de la peinture religieuse. De même dans la peinture hollandaise du xviie siècle, si laïque, si bourgeoise, si vide de grandes idées, le seul « penseur », avec Rembrandt, est un paysagiste, Ruysdaël, cf. Fromentin, Les Maîtres d’autrefois, 1876, p. 253 et suiv. — Une transformation analogue s’opère dans la littérature ; le « lyrisme », à partir de Jean-Jacques et de Chateaubriand, devient l’héritier de l’éloquence de la chaire ; et l’émotion religieuse, en se retirant de celle-ci, émigré dans la poésie. Cf. Brunetière, L’Evolution de la poésie lyrique au XIXe siècle, 1894, t. I, p. 90, 129 et suiv. — Pour en revenir à la peinture, comme les mêmes sentiments s’expriment dans la même langue, on sera frappé des rapports que présentent parfois celle d’Angelico et celle de Corot. Ainsi, dans la prédelle du Louvre (la Vie de saint Dominique), toutes les « fabriques », façades blanches ou roses, cloîtres, ciels, rappellent invinciblement la manière naïve, enfantine et puissante, la touche large et grasse des études romaines du maître parisien.

- ↑ À propos d’un détail charmant des Paradis d’Angelico, — les frères qui se retrouvent au ciel et qui s’embrassent, — on a rappelé le Paradis de la chapelle des Espagnols, dont la porte est ouverte par un dominicain. Cette réminiscence me paraît évidente. On a cité encore (cf. Pératé, dans Hist. de l’Art de M. André Michel, t. III, p. 606) l’exquise chanson de Jacopone, Una ruota si fa in cielo : « Une ronde se fait au ciel — une ronde de tous les saints, — dans le jardin de l’amour divin, — le jardin qu’enflamme l’amour.

« Dans cette ronde entrent les Saints — et tous les Anges, tous, tous, tous, et ils vont au-devant de l’Époux, — et tous ils dansent par amour.

« Ils portent des robes de mille couleurs, — des blanches, des roses, des bigarrées, — des chapeaux de fleurs sur la tête, — et l’on dirait des amoureux »

Mais Angelico ne s’est-il pas souvenu plus encore de cette « prose » admirable, de cette berceuse touchante que murmurait au xiiie siècle, au chevet du frère agonisant, le frère qui l’endormait doucement dans la mort ?

O dulcis Frater, si recedis,Cor tuum non doleat,Sed quod placere Deo credis,Hoc et tibi placeat…Fratres cuncti qui sunt junctiBeato Dominico,Cum videbunt te, gaudebuntEt occurrent illico…Tunc tuas terget lacrymasBenigna Dei dextera,Et inter sanctas animasLoca dabit florigera,Ubi vernos et aeternosFlores admiraberis,Ubi sine quovis fineFélix spatiaberis…(Mortier, Hist. des Maîtres Généraux, t. I, p. 607). Oui, ces vieux cloîtres, ces chapelles, ces dortoirs, ces infirmeries, c’était déjà le ciel sur la terre. Angelico n’a fait que rendre ce qui était la matière et la substance de sa vie. Peindre le cierge pascal, l’armoire de la sacristie où se conservaient les vases sacrés, c’était, pour cette âme candide, le prélude, les premières minutes du bonheur éternel. C’est sans étonnement qu’on voit, au couvent de Saint-Marc, au-dessus de la porte de la maison des hôtes, la divine peinture des Disciples d’Emmaüs : le Christ en voyageur, avec son chapeau de pèlerin et sa pelisse de mouton, est reçu amoureusement par deux frères. Dans un tel lieu, une telle rencontre est toujours attendue. Nulle surprise ne parait dans cette douce reconnaissance. Qui sait si le fait ne s’était pas vu, et si le divin revenant ne s’était pas présenté réellement un soir à la porte de l’hôtellerie ? - ↑ Peint vers 1425 pour le couvent de Fiesole. Cf. Vasari, t. II, p. 511.

- ↑ Vasari (t. II, p. 507) note très bien cette dominante bleue, fatta con azzuri oltramarini bellissimi, propre à Angelico, et qui donne à la composition un si haut caractère de spiritualité.

- ↑ Cf. Berenson, The Florentine painters of the Renaissance, Londres, 2° édit., 1904, p. 24.

- ↑ Cochin, loc. cit., p. 138 et suiv. ; 201 et suiv. ; — Wyzewa, Maitres italiens, p. 49 et suiv.

- ↑ Cf. J. Burckhardt, La Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, trad. Schmitt, 1885, t. II, p. 67 ; — Cochin, loc. cit., p. 158. Le vieux Bernardo Rucellai, à la fin de ses jours, énumérant tous les biens dont le Ciel l’a comblé, achève ainsi ce Te Deum : « Je remercie encore Dieu de m’avoir donné l’être dans l’âge présent ; les bons juges le tiennent pour le plus grand qui ait jamais paru en notre ville de Florence depuis qu’elle est construite…, car c’est l’âge du magnifique citoyen Cosme, fils de Jean de Médicis, etc. ». Cf. encore, un peu plus tard, l’inscription magnifique des fresques de Ghirlandajo à Sainte-Marie-Nouvelle (1490), Hauvette, Ghirlandajo, 1908, p. 15 et 126.

- ↑ La première porte de Ghiberti est achevée en 1422 ; en 1423, l’Adoration des Mages de Gentile da Fabriano ; en 1425, commencements des travaux de la coupole du dôme, sacristie de San-Lorenzo par Brunelleschi, tombeau de Jean de Médicis par Donatello ; en 1428, fresque de Carmine ; en 1452, la seconde porte de Ghiberti, la « porte du Ciel ».

- ↑ Gérard de Frachet, Vitae fratrum, édit. Reichert, p.44.

- ↑ Courajod, Alexandre Lenoir et le musée des monuments français, t. I, 1878, p. 6, et t. II, 1886, p. 50.

- ↑ Bertaux, L’Art dans l’Italie méridionale, 1903 ; — Venturi, Storia dell’ arte italiana, t. IV.

- ↑ Sur la place des auteurs anciens dans les études au xiiie siècle, cf. Lecoy de la Marche, La chaire française au moyen âge, 2e édit., pp. 118, 162, 175, 193 et Anecdotes d’Etienne de Bourbon, préface. — Le mythe de Physis dans le Roman de la Rose montre que Jean de Meung aurait été capable de faire cette synthèse, mais il lui manquait (comme plus tard à Rabelais) le sens de la beauté antique et la connaissance des monuments.

- ↑ Questa provincia pare nata per risuscitare le cose morte. Arte della guerra, l. VII, Opere, Milan, 1805, t. X, p. 294.

- ↑ Peint en 1459. Cf. Mengin, Benozzo Gozzoli, 1909, p. 56 ; voir aussi l’Adoration des Mages de Frà Angelico, donnée à Eugène IV en 1442 (Cochin, loc. cit., p. 210). — On sait que c’est à l’occasion du concile de Florence que Pisanello fondit sa première médaille, celle de Paléologue. Cf. Babelon, dans l’Histoire de l’Art de M. André Michel, t. III, p. 906 et suiv. et André Michel, t. IV, p. 138 et suiv.

- ↑ Gargantua, ch. ix.

- ↑ L’édition originale a paru à Venise, en 1499 in-folio ; une seconde, au même lieu, et identique à la première, en 1545. La première édition française, revue par Jean Martin, fut publiée l’année suivante à Paris, chez Kerver ; c’est plutôt une adaptation, un résumé qu’une traduction ; les bois originaux ont été retouchés et perfectionnés par une main nouvelle ; ils ont moins de grandeur et plus de délicatesse ; on n’a jamais su l’auteur de ces remarquables ouvrages. Cette édition fut réimprimée en 1554 et 1561. Une quatrième édition fut donnée en 1600 par Béroalde de Verville qui semble avoir vu dans le Songe un manuel d’occultisme. Une édition anglaise fut donnée en 1592. — Il a paru enfin : 1° un abrégé du texte en français par Legrand, 1804, 2 vol. in-12o ; 2° une traduction intégrale par Claudius Popelin avec la réduction des gravures de Kerver, 2 vol. in-8o, 1883 ; 3° un fac-similé de l’édition princeps. Londres, Methuen, 1903.

- ↑ Dernières lignes du livre : Tarvisii cum decorissimis Poliæ amore lorulis distineretur misellus Poliphilus MCCCCLXYII. Kalendis Maii. Frà Colonna était alors lecteur de rhétorique à Saint-Nicolas de Trévise, fonction qu’il conserva jusqu’en 1472. Né en 1433, il avait donc trente-quatre ans lorsqu’il écrivait son roman. Marchese, Memorie, t. I, p. 429-434.

- ↑ « P. M. Francisco Colonna omni die dentur tot ligna quot poterit portare famulus infirmariæ ; et a sacrista quatuor solidi omni die, et panis et vinum pro collatione ; et hoc pro maxima aegestate, necessitate et decrepitate. » Décision du chapitre des saints Jean et Paul, 15 octobre 1523, publiée par Marchese, t. I, p. 430. Frère Colonna avait à cette date quatre-vingt-dix ans. Il s’éteignit quatre ans plus tard, le 2 octobre.

- ↑ Franciscus Columna, dernière nouvelle de Charles Nodier, 1844. Cf., outre les Mémoires de Marchese ; Ilg, Ueber die Kunsthistorischen Werth der Hypnerotomachia Poliphili, Vienne, 1872 ; Benj. Fillon, Quelques mots sur le songe de Poliphile, 1879 ; Ephrussi, Etude sur le songe de Poliphile, 1888 ; J. A. Symonds, Renaissance in Italy, Londres, 1907, t. IV, p. 190 et suiv.

- ↑ On a fort critiqué la langue de Poliphile ; on l’a comparée au français de l’écolier Limousin ou du seigneur Philausone (La Monnoye, Menagiana, 1715, t. IV, p. 69-86). On y trouve, dit-on, du grec, de l’arabe, de l’hébreu ; ce qui s’explique dans un livre qui est, en quelques parties, un ouvrage de philologie. La langue, il est vrai, est souvent surchargée et prolixe à l’excès. Mais ce luxe décoratif affecte surtout certains morceaux, comme la description de l’aurore, au début, qu’on cite toujours — à tort — comme donnant la note de l’ouvrage. Cf. Symonds, loc. cit., p. 190. Je ne nie pas que cette recherche ne rende la lecture par moments fatigante ; mais il ne suffit pas de la taxer de mauvais goût. Il y a des époques où le public sait gré aux auteurs qui se piquent d’être « difficiles ». C’est sans doute que ces auteurs s’efforcent de donner à la langue une valeur artistique qui lui manquait encore. On leur fait un mérite d’exiger un effort pour être compris, et de s’adresser à une élite : « Non hic res sunt vulgo expositæ et triviis decantandæ ». Ce sentiment aristocratique de l’art et de la beauté, cet Odi profanum vulgus, sont un des aspects essentiels de la Renaissance, un de ses vices, si l’on veut, mais un de ses traits les plus profonds. C’est encore en ce sens que le livre de Frà Francesco est bien le reflet de son siècle.

- ↑ Voici cette magnifique description du cheval : « En cette place, à dix pas ou environ de la porte, y avoit un cheval de cuivre, merveilleusement grand, avec deux aelles estendues : le pied duquel contenait cinq pieds en rondeur sur le plan de sa base (son sabot mesurait cinq pieds de circonférence). La longueur de la jambe, depuis la pince de la corne jusque sous la poitrine, estoit de neuf pieds. La tête haute et relevée, comme s’il fust esgaré, sans frein ni bride, avec deux petites oreilles, l’une droite sur le devant, l’autre en arrière ; les crins longs, ploiés en ondes et pendants du côté droit. Dessus ce cheval et autour de lui, étaient feints plusieurs petits enfants qui s’efforçoient le chevaucher, mais un seul d’entre eux ne s’y pouvoit tenir pour sa grande légèreté et prompt maniement (per la sua soluta velocitate e dura succussatura) : par quoy les aulcuns tomboient, les autres estoient prêts de tomber ; maints y en avoit de trébuchés, qui taschoient de remonter. Vous en eussiez vu qui s’empoignoient aux crins, et tels estoient chus sous son ventre qui montroient se vouloir relever… Et n’avoit ce cheval été encores chevauché. » Trad. Jean Martin, f° 7 v°. Rapprocher de ce morceau, digne de l’Anthologie, les statues équestres, ou, comme on disait, les « chevaux de bronze » que s’essayaient à fondre les sculpteurs florentins : le Gattamelata de Donatello à Padoue (1447), le Colleone de Verrocchio (1488) et le fameux modèle du monument Sforza, de Léonard, à Milan (1493). Cf. Frà Luca Pacioli, De divina proportione, édit. Winterberg, Vienne, 1889, p. 33.

- ↑ Le monument de Bernin est de 1665. L’idée appartient sans doute à Alexandre VII ; on a un exemplaire de Poliphile à ses armes et tout annoté de sa main. Cf. Fraschetti, Il Bernini, Milan, 1900, p. 304 ; Jean d’Udine avait déjà exécuté une fontaine semblable dans les jardins de la villa Madame. Cf. Vasari, t. VI, p. 556. Pour l’ «entrée» de Henri II à Paris, en 1549, entrée dont les impresarii furent Jean Goujon et Jean Martin, on utilisa cette gravure de Poliphile, mais l’éléphant fut remplacé par un rhinocéros (communication de M. Paul Dupuy).

- ↑ Trad. Claudius Popelin, t. II, p. 24.

- ↑ Déjà Le Sueur avait exécuté des cartons de tapisseries sur des sujets empruntés au Songe de Poliphile. L’un d’eux, Poliphile présenté par les nymphes à Eleuthérilide, a été gravé par Bouillard, et se trouve au musée de Rouen. C’est le seul de ces huit tableaux qui se soit conservé. Cf. Dussieux, Nouvelles recherches sur… Eustache Le Sueur, 1852, p. 4 et 65 ; Mémoires inédits des membres de l’Académie royale de peinture, 1854, t. I, p. 159 ; Ephrussi, loc. cit., p. 81.

- ↑ Trad. Jean Martin, f° 104 v°.

- ↑ Je ne résiste pas au plaisir de citer encore ce merveilleux « camée » : « En cette ceinture étaient entaillés en demi-bosse plusieurs petits monstres marins, nageans dedans une eau, contrefaits en forme d’hommes depuis le nombril en amont, le demeurant finissant en queues de poissons entortillées, sur lesquelles étaient assises aucunes femmes nues, de la même nature et

figure, embrassant les monstres, et en semblable embrassées d’eux. Les uns soufflaient en buccines faites de conques de limaces, les autres tenaient des instruments étranges et fantastiques à merveilles. Plusieurs y en avait couronnés de la fleur et herbe de nymphée, dite par les Français blanc ou jaunet d’eau, et par les Arabes nénufar, assis en charriots faits de grandes coquilles de mer tirés par des dauphins. Aucuns étaient chargés de corbeilles pleines

de fruits, les autres portaient des cornes d’abondance. Vous en eussiez vu qui s’entrebattaient de poignées de jonc et de roseaux, autres ceints de chardons et montés sur chevaux marins, faisant boucliers de coques de tortues, tous différents en actes et en formes, même faisant des efforts si vivement exprimés, qu’on les voyait presque mouvoir. » Ibid., f° 18 v°.

Tout cela, encore une fois, était écrit par un religieux, quelques années avant la Giostra de Politien. On songe à l’alexandrinisme exquis des Noces de Thétis et de Pelée. Que dire encore de ces statues, « si parfaitement entaillées en leurs mouvements et linges volants », et n’est-ce pas, en une ligne, un bas-relief d’Agostino di Duccio ? Pour finir, je citerai ce petit passage du Bain des Nymphes : on y sentira mieux qu’ailleurs le goût nouveau de la beauté. Les baigneuses quittent leurs tuniques transparentes : « Et sans aucun respect de honte, me permirent librement voir leurs personnes toutes nues, blanches et délicates le possible, sauf toutefois l’honnêteté, qui par elles fut toujours gardée ». Quoi de plus italien ? C’est l’idée de la nature droite, conçue sans péché, d’un « état de grâce » naturel. Comparez cela au Bain de sang de Bellegambe !

- ↑ Je me suis excusé, une fois pour toutes, d’être incomplet. Je me borne à indiquer ici le traité de Frà Luca Pacioli, De divina proportione, livre confus et bizarre, pour lequel Léonard de Vinci exécuta quelques dessins ; l’auteur écrivait à Milan en 1498, mais le livre fut publié à Venise, en 1509. Cf.

éd. Winterberg, Vienne, 1889 ; Mûntz, Hist. de l art pendant la Renaissance, t. II, p. 186-189. Il est assez curieux d’y voir un franciscain développer les idées de la géométrie pythagoricienne de Vitruve. — Voir également le Vitruve de Frà Giocondo (Venise, 1511), le savant philologue, critique, éditeur,

ingénieur et architecte dominicain, rival en son temps de Bramante, et auteur présumé du magique et riant Palazzo del Consiglio à Vérone. Cf. sur ce grand artiste : Marchese, Memorie, t. II, p. 187-230 ; de Geymüller,

Cento disegni inediti… di frà Giovanni Giocondo, Florence, 1882 ; Nolhac, Courrier de l’art, 9 mars 1888, p. 78 ; Müntz, loc. cit., p. 431 et suiv. — Liste (incomplète) d’autres artistes, moines ou ecclésiastiques, dans Müntz, ibid., p. 201. L’un des peintres en qui se trouve au plus haut degré le caractère de science et de sérénité propre à la Renaissance, est le dominicain assez mystérieux appelé Frà Carnovale, l’élève de Piero della Francesca et le maître de Bramante, auteur de l’Ex-voto de la famille d’Urbin, au

musée Brera et de l’incomparable Nativité de Londres. Cf. Vasari, t. IV, p. 147 ; Pératé, dans l’Histoire de l’Art de M. André Michel, t. III, p. 710 ; Venturi, Storia dell’ Arte italiana, t. VII, 1re partie. Milan, 1911, p. 478 et suiv.

Il est évident qu’à cette date l’élite des ordres mendiants est acquise aux idées de la Renaissance. Il y eut pourtant, dès l’origine, quelques esprits clairvoyants : tel, par exemple, le bienheureux Jean de Dominici, le disciple de sainte Catherine et le grand initiateur de la réforme de l’Observance, lequel, dès 1405, écrit contre l’excès des études classiques son curieux traité, la Lucula noctis, « une lampe dans la nuit ». Cf, édit. Coulon, Paris, 1908. Mais, chose significative, tout en combattant l’abus, il commence, pendant tout un livre, par admettre l’ « usage ». Cf. Cochin, Le bienheureux Angelico, p. 182. Tout ceci exigerait trente pages dans un livre ; une leçon s’en tient à un point de vue simple et à des oppositions frappantes.

- ↑ Sans parler des biographies contemporaines, celles de Burlamachi (2e édit. Lucques, 1764) et de Pic de la Mirandole (publiée par Quétif, Paris, 1674, 2. vol. in-12o), une foule de travaux se sont accumulés depuis ceux de Rudelbach, Hieronymus Savonarola und seine Zeit, Hambourg, 1835, et de Karl Meier, Girolamo Savonarola, Berlin. 1836. Qu’il suffise de citer le livre de Perrens. Jérôme Savonarole, 1853, et l’ouvrage classique de Pasquale Villari, Hieronimo Savonarola e i suoi tempi, Florence, 1839-61. L’esthétique de Savonarole est exposée principalement au l. III, chap. vi ; les fragments cités dans ce morceau ont été réunis par Gruyer, Les illustrations de Savonarole et les paroles de Savonarole sur l’art, 1879, in-4o. Cf. Lafenestre, Saint François d’Assise et Savonarole, La Crise de la Beauté, 1911. — Tous ces ouvrages, sauf celui de Perrens, sont des apologies déclarées de Savonarole. Pour la thèse contraire, voir Pastor, Histoire des Papes, trad. Furcy-Raynaud, t. V, p. 191 et suiv., et la brochure du même auteur, Contribut. à l’hist. de Savoranole, trad. franc., 1898, p. 72 et suiv.

- ↑ À Bologne, en 1424. Cf. Thureau-Dangin. Saint-Bernardin de Sienne, 1896, p. 85. Voir également Burckhardt, La civilisation en Italie au temps de la Renaissance, trad. franç., 1887, t. II, p. 210 et 251.

- ↑ Sermons sur Ezéchiel

- ↑ Renaissance in Italy, t. III, The Fine Arts, nouv. édit., 1908, p. I et suiv. Cf. Burckhardt, Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, trad. franç. 1885, t. I, l. III et IV.

- ↑ Carême sur Amos et Zacharie, sermon XXIV. Venise, 1519, f° 117.

- ↑ Savonarole revient souvent sur ces idées. Il les répète ailleurs presque dans les mêmes termes. C’est toujours le défi au matérialisme, au sensualisme de la Renaissance. Voici ce beau passage :

« En quoi consiste la beauté ? Dans les couleurs ? Non. Dans la forme ? Non. La beauté est une harmonie des formes et des couleurs. Il en est ainsi tout au moins dans les objets composés. Dans les objets simples, la beauté, c’est la lumière. Voyez le soleil, les étoiles : leur beauté est dans la lumière qu’ils répandent. Voyez les esprits bienheureux : leur beauté est dans la lumière, Dieu est lumière : et quoi de plus beau que Dieu ? N’est-il pas la beauté elle-même. » (Sur Amos et Zacharie, sermon XXIV).

On se reprocherait de discuter de trop près ces idées. Peut-être, si on voulait en serrer les formules, en trouverait-on le sens un peu insaisissable. Il me paraît difficile de fonder un art concret sur des abstractions et sur de purs concepts.

- ↑ De Christiana religione, Florence, 1474. — Un traité analogue, attribué à Jean de Paris De probatione fidei christianae per auctoritatem paganorum, est signalé par M. Mâle, dans un manuscrit de l’Arsenal (n° 78), copié par un Italien entre 1474 et 1477. L’Art religieux à la fin du moyen âge, p. 268.

- ↑ La légende de la Sibylle de Tibur se rencontre pour la première fois dans les vieux « guides » de Rome, la Graphia aurea urbis Romae ou dans les Mirabilia Romae, auxquels l’ont empruntée les écrivains postérieurs, Godefroy de Viterbe (1184), Gervais de Tilbury (1214) etc. Dès la fin du xiie siècle, l’art italien avait représenté cette scène, que les artistes du Nord ne connurent que beaucoup plus tard. (Devant d’autel de marbre, autrefois à l’Ara Cœli ; reproduit dans Muratori, Antiq. italic. t. III, p. 880). Cf. Ozanam, Documents inédits pour servir à l’histoire littéraire de l’Italie, 1850, p. 165 ; Parthey, Mirabilia, p. 33 ; Monum. Germ. Script., t. XXII, p. 68 et 443 ; Graf, Roma nella memoria del medio evo, Turin, 1882, t. I, p. 309 et suiv. ; Mâle, Quomodo Sibyllas recentiores artifices repraesentaverint, 1899, p. 19.

- ↑ L’entrevue d’Octave et de la Sibylle fut surtout popularisée, dans les pays du Nord, par le Speculum Humanae Salvationis (chap. viii, v. 85 et suiv.), où elle sert de « figure » à la Nativité : voir les Très Riches Heures de Chantilly, le Van Eyck de la collection Helleputte, le triptyque Bladelin par Rogier van der Weyden, etc. — M. Perdrizet montre que la « source » du Speculum est ici la chronique du dominicain polonais, Martin de Troppau. Étude sur le Speculum, p. 59-60.