La nouvelle Justine/Chapitre XIII

Madame d’Esterval, par laquelle il est juste de commencer, était, ainsi que nous l’avons déjà dit, une grande et belle femme d’environ trente-six ans, excessivement brune, les yeux d’un éclat étonnant, la taille belle et fine, les cheveux du plus beau noir, velue comme un homme, point de gorge, le cul petit, mais bien coupé, le con sec et pourpré, le clitoris long de trois pouces, et gros à proportion, la jambe parfaitement belle, infiniment d’imagination, de vivacité, des talens, de l’instruction, très-scélérate, et tribade au suprême degré. Née à Paris d’une famille distinguée, le hasard lui avait fait connaître d’Esterval qui, lui-même fort riche et d’une bonne naissance, ayant trouvé dans cette femme un étonnant rapport de goûts et de penchans, n’avait rien eu de plus pressé que d’en faire sa femme. L’hymen conclu, ils étaient venu s’établir dans cet agreste asyle, où tout paraissait leur promettre la plus longue impunité de leurs crimes.

D’Esterval, plus âgé que sa femme, était un fort bel homme de quarante-cinq ans, singulièrement bien constitué, des passions terribles, un corps de fer, un membre sublime, et des singularités dans la jouissance, dont nous parlerons dès que nous le verrons aux prises. Suffisamment à leur aise pour se passer d’être aubergistes, d’Esterval et sa fougueuse épouse n’exerçaient ce métier que parce qu’il favorisait leurs exécrables penchans : une maison superbe au milieu d’un beau bien les attendait en Poitou, dans le cas malheureux où la fortune cesserait de couvrir leurs erreurs.

Il n’y avait point d’autres domestiques dans ce logis que les deux servantes dont nous avons parlé : là depuis leur enfance, ne connaissant point d’autre local, ne sortant jamais, nageant dans l’abondance, partageant les faveurs du maître et de la maîtresse, il n’y avait nullement à craindre qu’elles songeassent à s’en évader. Madame d’Esterval pourvoyait seule aux provisions ; elle allait une fois par semaine à la ville chercher ce que ne pouvait lui procurer sa ferme ; la plus parfaite union régnait d’ailleurs dans ce ménage, tout corrompu qu’il pouvait être ; tant il est faux de dire qu’il n’y a que les associations vertueuses qui puissent subsister. Ce qui brise des nœuds, c’est la dissemblance des mœurs… des opinions ; mais aussi-tôt que tout est d’accord, aussi-tôt que rien ne contrarie la manière d’être des deux habitans d’une même maison, il n’est pas douteux qu’ils peuvent trouver le bonheur dans le sein du vice comme dans celui de la vertu, parce que ce n’est pas tel ou tel mode qui rend l’homme heureux ou à plaindre ; la discorde seule le plonge dans le dernier cas, et cette affreuse divinité ne secoue jamais ses flambeaux qu’où règne la différence des goûts et des opinions : aucune jalousie ne troublait ce charmant ménage ; Dorothée, heureuse des plaisirs de son mari[1], ne se livrait jamais mieux à l’intempérance qu’en le voyant jouir de ses plaisirs de choix, et reversiblement d’Esterval conseillait à sa femme de foutre quand elle en trouvait l’occasion, et ne déchargeait jamais aussi voluptueusement lui-même, que quand il la voyait dans les bras d’un autre. Se brouille-t-on quand on pense de cette manière ? et quand l’hymen sème autant de roses sur les chaînes dont il accable deux époux, est-il présumable qu’ils puissent jamais chercher à les rompre ?

Cependant Justine, dans la chambre des deux marchands, les prévenait par toute sorte de soins, sans oser en venir au fait : son ame sensible et délicate ne pouvait se décider entre l’obligation terrible de faire massacrer son maître, ou de laisser égorger des innocens. D’une autre part, d’Esterval, qui joignait aux passions dont nous venons de le caractériser ? celle de vouloir surprendre ses hôtes dans le plaisir… de les mener des bras de Vénus dans ceux de la mort, et qui, dans cette perfide intention, leur envoyait toujours une fille, aux aguets tout près de la porte, brûlait du desir de voir Justine aux prises, et l’accusait intérieurement du peu de moyens qu’elle employait pour enflammer les deux voyageurs, lorsqu’un d’eux saisissant notre aventurière l’enfile tout-à-coup, sans lui donner le tems de se défendre. Oh ! monsieur, que faites-vous, s’écrie la pudique enfant ? quels lieux choisissez-vous pour de telles choses ? Grand Dieu ! savez-vous où vous êtes ? — Comment ? que voulez-vous dire ? — Lâchez-moi, monsieur, je vais vous révéler tout… Votre vie est en danger ; écoutez-moi, vous dis-je ; et le camarade, plus de sang-froid, ayant obtenu de son ami de différer un instant ses projets, tous deux prient Justine de leur éclaircir le mystère qu’elle paraît vouloir annoncer. — Au milieu d’une forêt, messieurs… dans un coupe-gorge, pouvez-vous penser à de telles choses ? Avez-vous au moins de quoi vous défendre ? possédez-vous des armes ? — Oui, voilà des pistolets. — Eh bien, messieurs, ne les quittez pas… que le soin de votre défense vous occupe bien plus que les fades plaisirs ou vous paraissez vouloir vous livrer. — Poulette, dit l’un d’eux, expliquez-vous autrement, nous vous en conjurons ; nous doit-il donc arriver quelques malheurs ? — D’affreux, monsieur, de terribles : au nom du ciel, mettez-vous en défense ; on doit vous assassiner cette nuit. Allez, mon enfant, dit celui dont le vit écumeux venait de sonder Justine ; allez dire qu’on nous apporte du vin et de la lumière… et demain nous vous témoignerons notre reconnaissance. Justine descend ; mais, en ouvrant la porte, les premiers objets qui la frappent sont d’Esterval maniant sa femme, tous deux l’œil collé sur la cloison, et se repaissant à loisir du cruel spectacle que cette scène leur offre. Pourquoi ne t’es-tu pas laissé foutre, lui dit brutalement d’Esterval ? ne t’avais-je pas dit que cela seul m’amusait ? mais il n’est plus tems, vas dire qu’on leur porte ce qu’ils demandent, et restes seule dans le salon. Tout se dispose ; et, comme l’on croit bien, nos marchands se mettent en défense : hélas ! elle était inutile… Un bruit affreux se fait entendre. Ils y sont, ils y sont, s’écrie d’Esterval ; viens, ma femme ; accours, Justine, je les tiens, les bougres ; ils y sont. D’Esterval passe le premier, une bougie à la main ; tous trois, car on entraînait Justine, tous trois descendent dans un souterrain ; et là, quel est l’étonnement de notre malheureuse héroïne de voir les voyageurs étourdis d’une chûte affreuse, tous deux à terre, et tous deux désarmés.

Ici l’intelligence de nos lecteurs leur fait aisément présumer, sans que nous leur disions, que tout s’était fait au moyen d’une trappe, et que les armes, laissées sur une table qui n’avait point bougée, n’avaient pu suivre les deux infortunés dans leur chûte. Camarades, dit d’Esterval en mettant le pistolet sur la gorge de chacun de ces hommes, on vous avait pourtant prévenu ; par quel hasard n’étiez-vous pas sur vos gardes. Écoutez, cadets, il existe un moyen de vous tirer d’ici ; ne vous désespérez pas. Vous voyez ces deux femmes ; celle-ci est la mienne ; elle est belle encore : et, quant à celle-là, vous en avez tâté ; c’est un morceau de roi. Eh bien, foutez-les l’une et l’autre à mes yeux, et votre vie est sauve ; mais, c’est fait de vous, si vous résistez… si vous ne vous mettez à l’œuvre sur-le-champ. Et là d’Esterval, sans leur donner le tems de répondre, l’infâme d’Esterval, dont les passions s’irritaient à ces horreurs, ainsi que nous l’avons déjà dit, détourne les pistolets, déboutonne les culottes, et suce les vits.

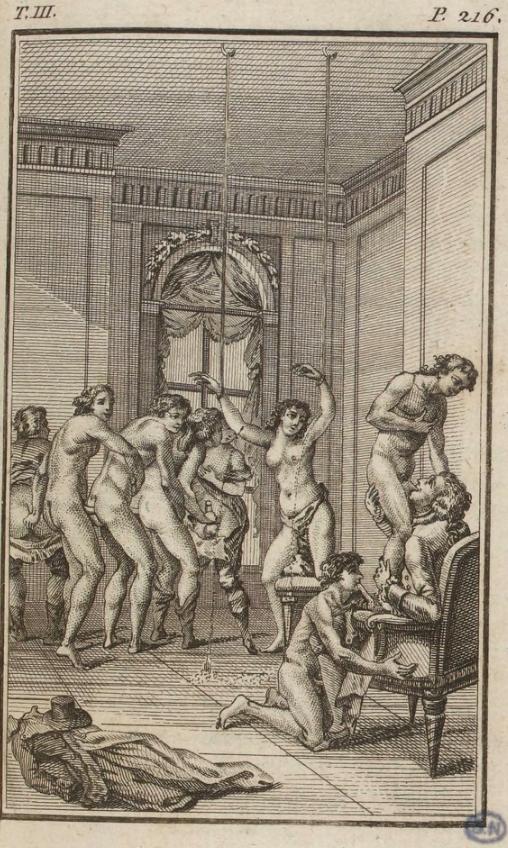

On passe difficilement de la peur au plaisir ; mais de quels efforts la nature n’est-elle pas capable, quand il s’agit de se conserver ! Dorothée s’y prend avec tant d’adresse, elle sait si bien calmer et caresser à-la-fois ces deux infortunés, qu’ils cèdent… et voilà les deux vits en l’air : un canapé se trouve là ; l’un des deux marchands y campe la femme de l’aubergiste ; elle est foutue. Justine fait un peu plus de façons ; et, sans les menaces de d’Esterval, il est très-douteux que le camarade du fouteur de Dorothée eût obtenu quelques triomphes ; mais, vaincu par la force, il faut obéir. Les deux couples sont aux prises. Ici les servantes paraissent toutes nues ; elles sont armées de verges : rabaissant la culotte des deux fouteurs, elles exposent leurs fesses aux yeux de d’Esterval ; elles fouettent ces fesses, que le plaisir agite ; l’examinateur les manie, il palpe aussi celles des servantes, il claque celles des fouteuses : plus inconstant que le papillon, il vole indifféremment sur tous les charmes offerts à sa luxure ; son vit mutin se présente aux culs mâles ; le paillard les enfile ; il les parcourt ; puis, revient à ceux des fouteuses, qu’il quitte bientôt pour ceux des servantes. Allons, dit-il à sa femme, en sodomisant le fouteur de Justine, guettes le tien, je ne manquerai pas le mien. Les servantes le fouettent pendant ce tems-là. Les deux coups partent à-la-fois ; au même instant les deux voyageurs sont tués… Les malheureux expirent en déchargeant ; c’est ce que voulaient leurs bourreaux. Le visage et le sein de Justine sont inondés du sang et de la cervelle de celui qui déchargeait dans ses bras… de celui qu’enculait d’Esterval, qui, lui-même, avait déchargé en sodomisant sa victime. Oh ! sacre-Dieu, sacré bougre de Dieu, dit le scélérat en perdant son sperme, malheur à qui ne connaît pas la volupté dont je viens de me souiller ; il n’en est pas une seule au monde qui soit plus piquante et plus délicieuse. O monstre ! s’écrie Justine en se débarrassant du cadavre qui pèse sur elle, je croyais avoir épuisé tous les genres de crimes ; mais je ne me doutais pas des tiens ; applaudis-toi, homme infâme, et sois certain de surpasser en atrocité tout ce que j’ai vu jusqu’à ce moment. Mais l’antropophage, endurci, riait. Que fais-tu donc, disait-il à sa femme. Je décharge toujours, répond celle-ci ; ôtes-moi ce bougre-là de dessus le corps ; car, tout tué qu’il est, le coquin bande, et je déchargerais dix ans, s’il restait dix ans là. Oh ! monsieur, s’écriait Justine, sortons de ce lieu d’horreur. — Eh ! non, non, c’est ici que j’aime à foutre. Ces sanglantes victimes de ma scélératesse excitent ma lubricité ; je ne bande jamais si bien qu’en les considérant… Vous êtes quatre femmes ici ; couchez-vous deux par deux sur chacun de ces cadavres : voilà les lits de repos sur lesquels je vais vous enfiler toutes les quatre. Le fripon exécute ; con, cul, tout est enfilé par lui ; il pousse l’horreur et l’exécration jusqu’à resonder encore le cul des victimes ; il décharge trois ou quatre fois. On remonte.

Les obsèques des corps regardaient les servantes. D’Esterval et sa femme s’occupent de serrer les richesses, et de jeter les montures dans un grand trou, près de la maison, destiné à recevoir toutes celles des malheureux qui venaient périr dans cette épouvantable auberge.

Oh ! monsieur, dit Justine quand le calme fut un peu rétabli, si vous voulez que je réussisse à sauver vos victimes ; si vous voulez au moins que je l’entreprenne, instruisez-moi du mécanisme de vos pièges ; comment y parer sans cela ? Voilà ce que tu ne sauras jamais, mon enfant, dit d’Esterval ; vas visiter la chambre de ces étrangers, et tu verras si tout n’est pas dans le même ordre. Je suis magicien, ma fille ; rien ne peut ni troubler, ni deviner mes pièges ; continues d’essayer ; la vertu, la religion, l’honneur, tout te le commande ; mais je crains bien que tu ne réussisses jamais. On se mit au lit. Le mari et la femme ayant témoigné, chacun de leur côté, l’envie de passer le reste de la nuit avec Justine, il fut résolu que, pour mettre tout d’accord, elle coucherait avec les deux, dans le grand lit de la maison. Objet des caresses de l’un et de l’autre, l’obéissante Justine était obligée de présenter à-la-fois le devant à madame, et les fesses à monsieur. Tantôt branlée, tantôt foutue, tantôt caressée ou battue, l’infortunée fut à même de se convaincre là que tout ce qu’elle avait fait au couvent de Sainte-Marie n’était que le prélude des scènes libidineuses qui lui restaient à exécuter chez ces nouveaux modèles de luxure et de scélératesse. La cruelle Dorothée, féroce dans ses goûts, voulut fouetter Justine ; son mari la lui tint ; et la pauvre enfant fut étrillée comme elle ne l’avait été de ses jours. Ce couple scélérat se plaisait à la faire courrir nue, sans lumière, d’un bout de la maison à l’autre, en l’effrayant de la vision des cadavres qu’elle venait de voir expirer : tous deux se cachaient, pour lui faire encore plus de peur ; et, lorsqu’elle passait près des coins où ils l’attendaient, elle en était reçue avec d’énormes soufflets, ou d’affreux coups de pieds dans le derrière. Le mari la lançait ensuite au milieu de la chambre, et l’enculait à terre, pendant que la femme se branlait au bruit de cette scène nocturne ; d’autres fois il la plaçait au milieu d’eux ; l’un lui suçait la bouche, l’autre le con, et l’épuisait ainsi pendant deux heures. Justine se lève enfin, moulue, excédée, anéantie, mais restaurée par un excellent déjeuner… par d’assez bons procédés, toutes les fois qu’il ne s’agissait pas de libertinage ; tranquillisée par la certitude de ne tremper volontairement dans aucune de ces horreurs, et par l’espoir d’être assez heureuse pour les prévenir toutes un jour, la pauvre fille se calma, et se fit au train de la maison.

Deux jours se passèrent sans qu’aucun voyageur parût. Il n’y eut rien que Justine ne fît pendant cet intervalle pour démêler par quelle incroyable artifice d’Esterval précipitait ainsi de leur chambre ces malheureux, dans une cave. L’idée d’une trappe se présenta bien à son imagination ; mais elle eut beau regarder, jamais rien ne put la convaincre de la réalité de ses soupçons. À supposer d’ailleurs que ce fût par une trappe, comment réussirait-elle à parer le coup ? Serait-ce en disant au voyageur d’éviter telle ou telle place ? Mais ne pouvait-il pas y avoir plusieurs trappes ? Le plancher même de l’appartement pouvait fort bien n’en former qu’une, et jamais on ne donnait d’autres chambres aux malheureuses victimes dévouées : dans cette cruelle perplexité, il lui paraissait même presqu’inutile d’avertir les gens. Elle communiqua cette réflexion à madame d’Esterval, qui l’assura qu’elle se trompait, et qu’assurément si elle était chargée de pareille commission, elle trouverait bien le secret de la faire réussir. — Oh ! madame, communiquez-moi donc votre moyen. — Ce serait altérer mes jouissances… ce serait me priver du plus grand de mes plaisirs. — De pareilles horreurs vous amusent ? — Il est délicieux de tromper un homme… de le voir expirer dans ses bras… il est divin de lui donner la mort au moment où il goûte le souverain plaisir : ce combat des Parques et de Vénus échauffe étonnamment la tête, et je t’assure que si tu voulais en essayer, tu t’y accoutumerais bien promptement, — Oh ! madame, quelle dépravation ! — Mais la dépravation est l’assaisonnement du plaisir ; il n’en est aucun de vif sans elle. Que serait la volupté sans excès ? — Ah ! peut-on les porter jusques-là ! — Plains-moi… plains-moi, ma bonne, de ne pouvoir les pousser plus loin. Si tu savais où s’égare mon imagination, quand je suis dans le plaisir ! ce qu’elle conçoit, ce qu’elle invente ! Sois bien certaine, Justine, que tout ce que tu me vois faire est bien au-dessous de ce que je voudrais. Pourquoi faut-il que mes desirs soient concentrés dans cette forêt ? Que ne suis-je la reine du monde ! que ne puis-je étendre ces fougueux desirs sur la nature entière !… chaque heure de ma vie serait marquée par un forfait… chacun de mes pas par un meurtre. Si j’ai jamais desiré l’autorité souveraine, c’était pour me repaître de crimes ; j’eus voulu surpasser, par mes horreurs, toutes les femmes cruelles de l’antiquité ; j’eus voulu que d’un bout de l’univers à l’autre on eût effrayé les hommes et de mon nom, et de mes forfaits. La seule analyse du crime ne suffit-elle pas à en constater l’éloge ? Qu’est-ce qu’un crime ? C’est l’action qui, nous assouplissant les hommes, nous élève infailliblement au-dessus d’eux ; c’est l’action qui nous rend les maîtres de la vie et de la fortune des autres, et qui, d’après cela, ajoute à la portion du bonheur dont nous jouissons celle de l’être sacrifié. Me dira-t-on qu’aussi-tôt que c’est aux dépens d’autrui, ce bonheur usurpé ne saurait être parfait ? Imbécilles !… et c’est précisément parce qu’il s’usurpe, qu’il est tel ; il n’aurait plus de charmes s’il était donné ; il faut le ravir, l’arracher ; il faut qu’il coûte des pleurs à celui que l’on en prive ; et c’est de la certitude de cette douleur occasionnée aux autres que naissent les plus doux plaisirs. — Mais, madame, il y a de la scélératesse à cela. Point du tout ; il n’y a que le desir très-simple et très-naturel de vouloir rapprocher de soi la plus grande dose de bonheur imaginable, — J’y consens, pourvu que ce ne soit pas aux dépens des autres. — Mais je jouirai mal, quand je croirai les autres aussi fortunés que moi ; il faut, pour la perfection de ma félicité, que je puisse me croire seule heureuse au monde… heureuse quand tout le monde souffre ; il n’y a point d’être délicatement organisé qui ne sente combien il est doux d’être privilégié, Du moment que je n’ai qu’une des parts de la félicité générale je ne suis que comme tout le monde ; si je puis, au contraire, les réunir toutes sur moi, il devient incontestable que me voilà plus heureuse que les autres. S’il y a, je le suppose, dix portions de bonheur dans une société composée de dix personnes, les voilà toutes égales, et par conséquent aucune d’elles ne peut se flatter d’être plus fortunée que l’autre ; si, au contraire, un des individus de cette société parvient à priver les neuf autres de leurs portions de bonheur pour les réunir sur sa tête, assurément il sera véritablement heureux ; car il pourra dès-lors établir des comparaisons qu’il lui était impossible de concevoir auparavant. Le bonheur ne gît pas dans tel ou tel état de l’ame ; il consiste dans la seule comparaison de son état à celui des autres ; et quelle comparaison reste-t-il à faire, quand tout le monde nous ressemble ? Si tout le monde possédait une fortune égale, en serait-il un seul qui osât se dire riche ? — Oh ! madame, je ne comprendrai jamais cette manière d’être heureux ; il me semble que je ne pourrais l’être, moi, qu’en sachant que tous les autres le sont. — Parce que tu es faiblement constituée ; parce que tu n’as que de petits desirs… que de faibles passions… de minces voluptés. Mais cette médiocrité d’opinion n’est point admissible dans un être organisé comme je le suis ; et, si mon bonheur ne peut exister que dans l’infortune des autres, c’est que je trouve dans cette infortune l’unique stimulant qui picote fortement mes nerfs, et qui, d’après la violence de ce choc, détermine plus certainement au plaisir les atômes électriques qui circulent dans leur cavité[2]. En général, toutes les erreurs des hommes, en ce genre, viennent de la fausse définition qu’ils font du bonheur. Ce qu’on appelle ainsi n’est point une situation qui puisse également convenir à tous les hommes ; ce mode est toujours différent en raison des individus sur lesquels il influe, et cette influence est toujours relative à l’organisation. Cela est si vrai, que les richesses et les voluptés qui paraissent faire la félicité générale, trouvent souvent des ames inaccessibles à leurs attraits ; et que les douleurs, la mélancolie, l’adversité, les chagrins, qui paraissent devoir déplaire à tout le monde, trouvent néanmoins des partisans. Cette hypothèse admise, il ne restera plus aucune arme à celui qui veut disputer sur la singularité des goûts, et le parti du silence, s’il est raisonnable, devient le seul qu’il ait à prendre. Louis XI trouvait sa félicité dans les larmes qu’il faisait répandre aux Français, comme Titus dans les bienfaits dont il accablait les Romains. À quel titre voulez-vous m’obliger maintenant à préférer l’un à l’autre ? tous deux n’avaient-ils pas raison ? et tous deux n’étaient-ils pas justes ? — Justes, assurément non ; il n’y a de justice qu’à faire le bien. — Et qu’appelles-tu le bien, je te prie ? prouves-moi qu’il y a plus de bien à donner cent louis à un homme qu’à les lui ravir ? de quel droit suis-je obligé de faire le bonheur des autres ? et comment (préjugé à part) pourras-tu me convaincre que je me conduis mieux en le faisant, qu’en ne le faisant pas ? Tout principe de morale universelle est une vraie chimère ; il n’y a de vraie morale que la morale relative ; et celle-là n’a d’effets que sur nous. Les crimes me délectent, je les adopte ; j’abhorre la vertu, je la fuis ; je l’aimerais peut-être, si j’en avais reçu quelques jouissances. Oh ! Justine, corromps-toi à mon exemple ; elle est ingrate la déesse que tu sers ; elle ne te dédommagera jamais des sacrifices qu’elle exige, et tu l’auras servie tout le tems de tes jours, sans mérite comme sans récompense. — Mais si ce que vous faites était bien, madame, les hommes le puniraient-ils ? — Les hommes punissent ce qui leur nuit ; ils écrasent le serpent qui les pique, sans qu’on puisse en induire pour cela le plus léger argument contre l’existence de ce reptile. Les loix sont égoïstes, nous devons l’être ; elles servent à la société, mais les intérêts de la société ne sont pas les nôtres ; et lorsque nous flattons nos passions, nous faisons individuellement ce qu’elles font en masse ; il n’y a que les résultats qui diffèrent.

Quelquefois d’Esterval se mêlait à ces conversations : elles prenaient alors une physionomie plus imposante. Immoral par principes et par tempérament, athée par goût et par philosophie, d’Esterval, combattant tous les préjugés, ne laissait à la malheureuse Justine aucun moyen de se défendre. Lorsqu’il arrivait à celle-ci de lui reprocher ses meurtres journaliers, mon enfant, lui disait-il, le mouvement est l’essence du monde ; cependant il ne peut y avoir de mouvement sans destruction ; donc la destruction est nécessaire aux loix de la nature ; donc celui qui détruit le plus, étant celui qui impose le plus de mouvement à la matière, est en même-tems celui qui sert le mieux les loix de la nature. Cette mère de tous les hommes leur a donné à tous un droit égal à toutes choses. Il est permis, dans l’ordre naturel, à chacun, de faire tout ce que bon lui semble contre qui que ce soit, et chacun peut posséder, se servir et jouir indistinctement de tout ce qu’il trouve bon. L’utilité est la règle de droit. Il suffit qu’un homme desire une chose, pour constater la nécessité dont elle lui est, et, du moment que cette chose lui est nécessaire, ou simplement agréable, elle est juste. La seule punition que nous devions recevoir d’avoir fait cette action, consiste dans la permission qu’un autre a de la commettre également envers nous. « La justice ou l’injustice d’une action, dit Hobbes, dépend du jugement seul de celui qui l’a faite, ce qui le tirera hors de blâme et justifiera son procédé ». La seule cause de toutes nos erreurs vient de ce que nous prenons toujours pour les loix de la nature, ce qui ne vient que des coutumes ou des préjugés de la civilisation. Rien, au monde n’offense la nature ; la civilisation, plus irascible, est grevée presqu’à chaque instant ; mais qu’importent les lésions qu’elle reçoit ; c’est outrager un fantôme que d’offenser les loix des hommes. Ceux qui travaillèrent à cette civilisation avaient-ils mon consentement, et puis-je adhérer aux loix qui répugnent à ma conscience et à ma raison ?

Justine alors vantait à d’Esterval l’excellence de nos perceptions, et s’appuyant sur cette base chancelante, elle voulait faussement en induire l’admission du systême religieux. Je conviens, répondait d’Esterval, que nos perceptions, nos organes, d’une nature plus délicate que chez les animaux, nous ont conduit à croire l’existence de Dieu et l’immortalité de l’ame ; en conséquence nous nous écrions, comme vous le faites… Quelle meilleure preuve de la vérité de toutes ces choses que la nécessité où nous sommes de les admettre ? mais voilà précisément où gît le sophisme. Il est très-vrai que la sorte de construction que nous avons reçue de la nature, nous oblige à créer des chimères, et bien souvent à nous consoler par elles ; mais l’existence d’un culte religieux n’en est pas plus démontré pour cela. L’homme serait le plus heureux des êtres, si du seul besoin qu’il a d’une illusion quelconque en naissait aussi-tôt la réalité. Encore une fois notre intérêt ne décide point de la réalité d’une chose ; et quand même il nous serait plus avantageux d’avoir affaire à un être aussi favorable que ses partisans le désignent, cela ne prouverait nullement l’existence de cet être. Il est mille fois plus agréable pour l’homme de dépendre d’une nature aveugle, que d’un être dont les bonnes qualités, soutenues par les seuls théologiens, sont à tout moment démenties par les faits. La nature, bien étudiée, nous fournit tout ce qu’il nous faut pour nous rendre aussi heureux que notre existence le comporte. C’est dans elle que nous trouvons de quoi satisfaire nos besoins physiques ; c’est dans elle seule que sont toutes les loix de notre bonheur et de notre conservation : loin d’elle il n’est plus que des chimères, que nous ne devons cesser de maudire et de détester toute notre vie.

Mais si Justine n’avait pas, pour répondre à tant de philosophie, cette vigueur d’esprit qui caractérisait aussi-bien ses hôtes, elle tirait quelquefois de son cœur des idées auxquelles eux-mêmes se trouvaient fort embarrassés de répondre. C’est ce qui lui arriva un jour où d’Esterval la combattait sur le penchant qu’elle éprouvait à la bienfaisance, et où il lui faisait sentir toute la fausseté de cette prétendue vertu : Eh ! oui, oui, monsieur, je le sais, disait-elle avec cette pathétique éloquence de l’ame, qui vaut souvent bien mieux que celle de l’esprit ; oui, oui, je sais fort bien qu’on ne fait que des ingrats en se livrant à la bienfaisance, mais j’aime encore mieux avoir à souffrir de l’injustice des hommes que des reproches de mon cœur[3].

Telles étaient les conversations de cette société, dont la corruption et les mœurs ne parvenaient point encore, comme on le voit à détruire dans notre héroïne les excellens principes de son enfance, lorsque des étrangers arrivèrent à l’auberge.

Oh ! pour ceux-ci, dit d’Esterval, ils ne nous rapporteront pas grand argent… mais une dose de volupté, bien forte, je le sens au chatouillement de mon cœur. — Et quels sont donc ces gens, dit Dorothée ? — Un malheureux ménage, composé du père, de la mère et de la fille. Le premier, vigoureux encore, pourra bien te servir, je l’espère… la maman… tiens… vois-la par cette fenêtre, trente ans au plus, de la blancheur… une jolie taille ; et quand à la fille… une beauté… treize ans… vois, vois sa figure enchanteresse… ô Dorothée ! quelle décharge !

Monsieur, dit le père en s’adressant respectueusement au patron, je crois devoir, avant que d’entrer, vous prévenir sur notre infortune ; elle est telle, qu’il nous deviendra impossible de payer notre dépense, quelque médiocre qu’elle puisse être. Nous n’étions pas nés pour le malheur : ma femme a reçu quelque bien ; je lui en apportais aussi ; d’affreuses circonstances nous ont ruiné ; et c’est en comptant sur la charité des maîtres d’auberge, que nous nous transportons chez un parent en Alsace, qui nous a promis quelques secours. — Le malheur… D’Esterval, dit Justine à l’oreille de l’aubergiste… oh ! d’Esterval, vous le respecterez, j’en suis sûre ! — Justine, dit le féroce hôtellier, conduisez ces gens dans la chambre ordinaire ; je vais pourvoir à leur souper. Et Justine, le cœur gros de soupirs, Justine qui conçoit facilement, à l’ordre qu’elle reçoit, que le sort de ceux-ci ne sera pas meilleur que celui des autres, conduit tristement cette pauvre famille au fatal logement qui lui est destiné.

Infortunés, leur dit-elle dès qu’elle les y vit établis, rien ne peut vous mettre à couvert de la scélératesse des gens chez qui vous êtes ; n’essayez même pas d’en sortir, vous ne le pourriez plus maintenant. Mais ne vous couchez pas ; brisez, coupez, s’il vous est possible, les barreaux de votre fenêtre ; laissez-vous glisser dans la cour, et sauvez-vous avec la rapidité de l’éclair. — Comment ?… que dites-vous ?… oh ! ciel !… des malheureux comme nous !… qu’avons-nous donc, hélas ! qui puisse éveiller la fureur ou la rapacité des gens dont vous nous parlez ?… oh ! cela est impossible ! — Rien de plus certain ; pressez-vous ; dans un quart-d’heure il ne sera plus tems. — Et quand j’essayerais, dit le père en s’approchant de la fenêtre, quand je suivrais vos avis, cette cour où nous tomberions… vous le voyez, elle est entourée d’un mur ; nous serions de même enfermés… Eh bien ! mademoiselle, puisque vous êtes assez bonne pour nous prévenir… puisque notre malheureux sort vous intéresse, tâchez de nous procurer des armes ; ce moyen, plus honnête et plus sûr, me suffira, j’en suis certain… — Des armes… n’y comptez pas, répondit Justine ; il n’en est aucune ici dont je puisse disposer. Essayez la fuite, c’est tout ce que je puis vous conseiller ; si elle ne vous réussit pas, tenez-vous sur votre lit, sans dormir ; cette position vous garantira peut-être d’une trappe, par laquelle vous devez enfoncer… Adieu, ne m’en demandez pas davantage.

On ne rend point la douleur de ce malheureux père ; aussi-tôt que Justine fut partie, il se jette dans les bras de sa femme : oh ! ma chère amie, s’écrie-t-il, à quel point nous poursuit l’infortune !… Mais rendons grâces au ciel ; c’est ici la dernière… elle va mettre le terme à nos maux, et des larmes amères les inondaient tous trois. Pour d’Esterval, l’œil tranquillement posé sur la fente de la cloison, il observait avec le calme de la scélératesse, et se branlait voluptueusement à toute l’horreur de ce spectacle… Fort bien, dit-il à Justine en l’arrêtant dès qu’il la vit sortir, tu t’es bien conduit cette fois, viens m’exciter, mon ange, viens mettre ton beau cul dans mes mains, viens le placer près de mon vit… cette scène est unique pour moi ; et l’examen continuait, lorsqu’un instant de silence ayant succédé aux éclats de la douleur, d’Esterval craignit l’élan d’une résolution. Retirons-nous, dit-il à Justine, il est tems d’agir. — Oh ! monsieur, ils n’ont pas soupé. — Ils ne me le paieraient pas, ce souper, et quel besoin d’ailleurs ont-ils de prendre des forces pour le paisible et prompt voyage qu’ils vont faire ? — Quoi ! monsieur, vous ne pardonnerez pas à des malheureux de cette sorte ?… — Leur pardonner ! qui… moi… voilà les vraies victimes du libertin, je serais bien fâché de les manquer.

On descend ; Justine et d’Esterval retrouvent Dorothée qui se branlait dans la délicieuse idée du crime qu’elle allait commettre ; mais comme on ne voulait pas que notre héroïne s’apperçût du jeu de la trappe, on l’enferma dans une chambre, et l’une des servantes la vint chercher, quand le parquet de la fatale cellule se trouva tout entier dans le caveau. Tu vois, Justine, dit d’Esterval, qu’il était inutile que tu leur dises de se tenir sur leur lit pour échapper la trappe, ils y étaient ; mais voilà le lit et la chambre.

Cependant les trois victimes, sans défense, imploraient d’Esterval par leurs gémissemens et leurs pleurs ; la jeune fille en larmes était aux pieds de ces deux féroces époux… rien n’entrouvrait leurs ames ; c’est cette infortunée que d’Esterval sacrifie la première ; il la dépucelle sans pitié, l’une et l’autre route du plaisir sont indifféremment parcourues par lui, la mère est traitée de même, et le père a l’espoir de sa grâce, s’il consent à foutre Dorothée ; Justine est obligée d’irriter les passions de ce malheureux. À force d’art elle y réussit. On a bien raison de dire qu’il se trouve plus souvent des trésors dans la culotte d’un rustre que dans celle d’un fermier général. Un vit monstrueux s’élève aussi-tôt ; Dorothée tout en feu l’engloutit ; d’Esterval, appuyant l’enfant sur les reins du fouteur de sa femme, se plaît à enculer la fille sur le dos du père ; Justine a ordre de branler la mère : cette fois, c’est d’Esterval lui-même qui doit, du même coup, ravir les jours du père et de la fille ; l’instant de sa décharge est celui qu’il choisit, et pendant que de sa main droite le scélérat, à coups de poignard, commet ce double meurtre, sa gauche, armée d’un pistolet, brûle la cervelle de la mère que Justine continuait de branler. Notre héroïne ne tient pas à cette complication d’horreurs, elle s’évanouit : tel est l’instant cruel où le farouche d’Esterval la saisit ; il l’encule ; sa femme le couvre de cadavres, et le vilain décharge en martyrisant sa victime, pour la rendre, dit-il, à la vie.Nous aurons une peine de moins, dit d’Esterval en sortant du cachot. — Et quelle est-elle, dit Dorothée ? — Celle de voler ceux-là. — Qui sait, répondit une des servantes, c’est souvent pour ne pas payer que ces coquins-là font les pauvres… Mais, hélas ! ceux-ci ne disaient que trop vrai ; les plus grandes recherches ne rapportèrent qu’un écu. — Exécrable action, dit Justine ! convenez, dit-elle à ses maîtres, que voilà bien ce qui s’appelle un crime gratuit ? Ce n’est que comme cela qu’ils sont bons, répondit d’Esterval ; quand on aime le crime pour le crime seul, il n’a pas besoin de véhicule.

La semaine suivante fut plus heureuse ; il vint des étrangers presque tous les jours ; mais quelqu’avertissement que leur donna Justine, pas un seul ne put échapper ; tous servirent à-la-fois la rapacité, la luxure de ce couple infernal, lorsqu’il arriva dans l’hôtellerie un personnage assez singulier pour attirer un moment l’attention de ceux qui veulent bien nous lire.

Il était environ sept heures ; toute la société respirait, sur un banc près de la porte, cet air pur et serein des voluptueuses soirées d’un bel automne, lorsqu’un homme à cheval arrivant au galop demande, avec inquiétude, s’il est possible de trouver asyle en cette maison ; j’ai été arrêté à une lieue d’ici, dit-il avec une sorte d’effroi, on a tué mon valet, on a volé son cheval ; assez heureux pour jeter à terre celui qui saisissait la bride du mien, je ne l’ai point été assez pour venger mon domestique ; son assassin a disparu, j’ai fui. — Mais, quelle imprudence ! dit d’Esterval, de traverser avec si peu de suite une forêt aussi dangereuse. J’ai d’autant plus de tort, dit le cavalier, qu’assurément j’ai assez de monde à mes ordres pour me faire un peu mieux escorter ; mais je vais voir un oncle que j’aime beaucoup, qui m’invite depuis des siècles à aller partager les plaisirs dont il jouit dans une assez belle terre qu’il habite en Franche-Comté, et comme je sais qu’il aime la solitude, je conduisais peu de monde avec moi ; en un mot, monsieur, pouvez-vous me loger ? Assurément, monsieur, répondit d’Esterval, entrez, ma femme et moi tâcherons de vous recevoir du mieux qu’il nous sera possible. Le cavalier descend, passe dans le salon, et c’est alors où Justine, pouvant le considérer plus à l’aise, jette un cri de surprise en reconnaissant le personnage. O Bressac ! s’écrie-t-elle, vous ici ! je suis une fille perdue… — Bressac ! dit d’Esterval… quoi ! monsieur, vous êtes le marquis de Bressac… le propriétaire d’un si beau bien aux environs de la forêt de Bondi ? — C’est moi-même. — Embrassez-moi, monsieur, j’ai l’honneur de vous appartenir de fort près ; reconnaissez dans moi Sombreville, le cousin-germain de votre mère. — Oh ! monsieur, cet évènement… Hélas ! vous savez par quelle fatalité j’ai perdu cette tendre mère ; mais ce que vous ignorez sans doute, et ce que vous ne laisserez pas impuni, poursuit Bressac en montrant Justine, c’est que voilà l’assassin de cette mère respectable. Comment est-il possible que vous gardiez chez vous un tel monstre ! Oh ! monsieur, ne le croyez pas, s’écrie Justine en larmes, je ne suis point capable de cette horreur et si l’on veut me permettre de tout dire. — Taisez-vous, taisez-vous, Justine, c’est avec monsieur que je vais m’instruire, et c’est de lui que je recevrai les impressions qui régleront ma conduite envers vous. Sortez. Justine confuse, fut obligée de se retirer, et monsieur de Bressac, comme on l’imagine bien, continua de la charger aux yeux de son parent. Au bout d’une heure, on rappelle Justine, et l’ordre de conduire l’étranger dans la fatale chambre lui est donné comme à l’ordinaire ; elle obéit ; mais évitant toute explication, elle redescend aussi-tôt vers son maître. — Monsieur, dit-elle avec empressement, quelle doit être ma conduite envers monsieur de Bressac ?… puisqu’il est votre parent, sans doute que… Justine, répondit Sombreville, auquel nous continuerons de donner le nom de d’Esterval, il est étonnant qu’après les bontés… les égards que ma femme et moi vous témoignons sans cesse, vous ayez pu cacher une circonstance de votre vie qui vous rend aussi coupable aux yeux des hommes ordinaires. Connaissant notre philosophie sur ces fadaises, vous auriez dû, ce me semble, avoir un peu plus de franchise. Oh ! monsieur, je vous jure, répondit Justine avec cette noble candeur que donne la vertu, oui, je vous le proteste, je suis innocente du crime dont m’accuse monsieur de Bressac. Ah ! qu’il ne cherche pas si loin le meurtrier de sa mère, il ne sait que trop où il est. — Comment ? expliquez-vous, Justine, dit madame d’Esterval ? — Lui-même, madame, lui-même a commis cette horreur, et le scélérat m’en accuse. — Êtes-vous bien sûre de ce que vous dites ? — Il m’est impossible d’en douter ; je révélerai, quand il vous plaira, toutes les particularités de cette infamie. — Je n’ai pas maintenant le tems de les entendre, dit d’Esterval ; puis s’adressant à sa femme : — Que décides-tu, Dorothée ? — C’est avec peine, répondit ce monstre, que je condamne à la mort un être aussi scélérat que nous ; mais ce bel homme excite horriblement ma luxure, et je veux absolument qu’il y passe. — J’y consens, dit d’Esterval ; Justine, point d’explications avec lui, et courez accomplir votre mission accoutumée ; ne craignez rien au reste ; eussiez-vous même commis le crime dont il vous accuse, nous ne vous en estimerions pas moins ; au contraire, ce serait un titre à nos yeux, ne rougissez donc pas d’en convenir. — Croyez qu’encouragée par un tel discours j’avouerais tout, si j’étais coupable ; mais je suis innocente de ce crime, je vous le proteste encore. — Eh bien, montez donc, mon enfant, et comportez-vous comme à l’ordinaire, souvenez-vous que je suis vos pas.

Rien n’était embarrassant ici comme la conduite de notre héroïne ; quelle jouissance pour elle, si la vengeance eût été de son goût ! Nous savons bien que dans le fait, qu’elle avertît ou non, la mort de son calomniateur était toujours certaine ; mais qui le croirait ? De cette certitude seule, Justine tira les nouveaux moyens que l’on va lui voir employer pour sauver la vie de celui qui avait si cruellement conjuré contre la sienne ; elle se presse, elle sait qu’elle a le tems de parler un moment au marquis avant que d’Esterval ne vienne écouter. Monsieur, lui dit-elle en larmes, malgré tout ce que vous m’avez fait, je viens vous sauver, si je puis ; quoique votre parent, le monstre chez qui vous êtes, complotte contre vos jours, descendez promptement, ne restez pas une minute dans cette chambre où des pièges vous environne des toutes parts, venez essayer de calmer sa rage, appaisez sur-tout sa mégère ; plus acharnée que son époux, elle a prononcé votre mort, descendez, monsieur, descendez, que vos pistolets soient sur vous, dans deux secondes il ne sera plus tems.

Bressac qui, dans le fond de son ame, était obligé d’estimer assez celle qui lui parlait pour ajouter la plus grande confiance à ses paroles, s’élance, et rencontre d’Esterval dans l’escalier : descendons, monsieur, lui dit-il fermement, il faut que je vous parle. — Mais, monsieur. — Descendons, vous dis-je, et en disant cela, il le pousse dans le salon, referme la porte sur lui, en écartant Justine qui le suit. Là, le dialogue dut être fort vif sans doute ; on nous en a laissé ignorer les détails ; mais les résultats furent que Bressac s’étant vraisemblablement démasqué vis-à-vis de son cousin, lui persuada facilement que les scélérats entr’eux ne doivent pas se faire de mal ; que Dorothée fut calmée par les gentillesses et les séductions du marquis, et que la partie fut faite d’aller tous chez l’oncle de Bressac. Cet oncle est un libertin de profession, dit Bressac ; il est aussi votre parent, puisque nous sommes cousins : allons-y, je vous promets chez lui les plus divins plaisirs. Ces arrangemens pris, on soupa tous ensemble ; Justine fut admise : embrasses-moi, lui dit Bressac, vas, je te rends l’honneur vis-à-vis de mon parent… Mon ami, puisque tu es aussi scélérat que moi, je ne crains point de t’avouer que je suis le seul auteur du crime dont j’accusais tantôt cette fille ; la malheureuse en est incapable : qu’elle soit du voyage ; mon oncle m’a chargé de lui chercher une femme-de-chambre ; il veut une fille sûre pour mettre auprès de son épouse. Au fait de ce dont il s’agit, je présume que personne ne lui convient comme Justine ; la place que je lui propose est bonne ; en gagnant la confiance de mon oncle, elle peut enfin réaliser la chimère du bonheur, après laquelle elle court depuis si long-tems… Oh ! Justine, acceptes ce gage de ma reconnaissance, et que l’union, la paix et la tranquillité renaissent parmi nous. Consentez-vous à cet arrangement, cousin, et me cédez-vous Justine ? Oh ! de tout mon cœur, répond d’Esterval ; aussi-bien commençai-je à m’en lasser, et les suites de mon dégoût eussent pu devenir fatales pour elle. — Je le crois, dit Bressac, je te ressemble, mon cher, quand un objet a assouvi ma lubricité, je voudrais l’envoyer au diable. — Vous n’avez donc point joui de Justine, dit Dorothée ? — Non, madame, je ne connais que vous dans le monde qui puissiez me faire faire infidélité à mes goûts ; je n’aime que les hommes. Mon ami, dit d’Esterval avec précipitation, ma femme t’en servira quand tu voudras ; elle a le plus beau cul et le goût le plus grand pour y loger des vits… un clitoris d’ailleurs plus gros que le doigt, et par le moyen duquel elle te rendra tout ce qu’il te plaira de lui donner. — Oh ! parbleu, tout-à-l’heure, dit Bressac, je n’ai jamais su remettre un projet de libertinage, et il allait s’emparer de Dorothée, qui, déjà ivre de vin et de luxure, lui faisait le plus beau jeu du monde, lorsqu’on entendit les chiens aboyer de manière à faire croire qu’on allait bientôt sonner à la porte ; on le fit effectivement : des étrangers, quoiqu’il fût déjà minuit, demandaient à entrer dans la maison ; c’étaient des cavaliers de maréchaussée qui, venant d’apprendre le vol commis en la personne de Bressac, et le meurtre de son domestique, après avoir suivi les traces autant qu’ils l’avaient pu, venaient s’informer s’il n’y avait pas dans cette auberge des gens qui pussent les éclairer. Bressac parut lui-même, raconta ce qui lui était arrivé, et dit qu’il ignorait la route qu’avaient pris les voleurs ; on fit boire ces messieurs, on leur offrit des lits, qu’ils n’acceptèrent pas ; ils partirent ; la joie reparut dès qu’on les vit dehors, et les plus scandaleuses orgies se célébrèrent le reste de la nuit.

Le mêlange des sexes n’ayant pu réussir, et les efforts de Bressac ne l’ayant conduit qu’à sodomiser deux fois Dorothée, il fallut que les hommes s’amusassent ensemble, et que les femmes fissent de même. Dorothée toute en feu, fatigua Justine, d’Esterval épuisa Bressac, et l’on se coucha vers la pointe du jour, avec le projet de partir tous quatre aussi-tôt qu’on aurait déjeûné.

L’homme chez qui je vous mène, dit Bressac en procédant à ce repas, se nomme le comte de Gernande. — Gernande ! assurément, je suis son parent, dit d’Esterval, il était le frère de votre mère, et par conséquent mon cousin-germain. — Et le connaissez-vous ? — Je ne l’ai vu de ma vie, je sais seulement que c’est un homme singulier… un homme dont les goûts… Attendez, attendez, dit Bressac, je m’en vais vous le peindre, puisque vous ne le connaissez pas.

Le comte de Gernande est un homme de cinquante ans, fort gros ; rien n’est effrayant comme sa figure, la longueur de son nez, l’épaisse obscurité de ses sourcils, ses yeux noirs et méchans, sa grande bouche mal meublée, son front ténébreux et chauve, le son de sa voix rauque et menaçant, l’énormité de ses bras et de ses mains, tout contribue à en faire un individu gigantesque, dont l’abord inspire la terreur. Vous verrez bientôt si le moral et les actions de ce satyre répondent à son affreuse caricature ; de l’esprit d’ailleurs, des connaissances, mais point de mœurs, point de religion, l’un des plus grands scélérats qui aient jamais existé, et le plus célèbre gourmand dont vous ayez entendu parler de vos jours. Rien de singulier comme le genre de ses débauches ; sa femme est le premier objet de sa férocité ; mais il entremêle à cela des épisodes sodomites si libertins, que je suis persuade qu’avant huit jours vous me remercîrez l’un et l’autre de vous avoir procuré cette connaissance. — Et c’est à cette femme, malheureux objet des fureurs de son mari, que vous me destinez, monsieur, dit Justine. — Sans doute, c’est une femme fort douce à ce qu’on dit… Je ne la connais pas, moi… mais on assure que c’est une femme honnête et sensible, qui a besoin d’avoir auprès d’elle quelqu’un qui lui ressemble… un être doux qui la console ; il me semble, Justine, que cela s’arrange au mieux avec vos principes. — Soit ; mais en consolant la femme, ne déplairai-je pas au mari ? Ne serai-je pas d’ailleurs en proie aux brutales passions du scélérat que vous venez de peindre ? — Et quand cela serait, dit Bressac, le beau malheur ! n’étiez-vous pas dans cette maison exposée aux mêmes dangers ? — Malgré moi. — Eh bien ! chez mon oncle, il faudra que ce soit de bon gré, ce sera toute la différence. — Oh ! monsieur, je le vois, votre esprit toujours bien méchant n’a rien perdu de sa causticité ; mais, dès que vous connaissez mon caractère, vous voyez bien, monsieur, que je ne puis me prêter à toutes ces choses. Puisque d’Esterval quitte sa maison, qu’il n’a plus besoin de mon service, quelles obligations je vous aurais à l’un et à l’autre, messieurs, si vous vouliez me rendre une liberté… que dans le fait vous n’avez pas trop le droit de me ravir, — Oh ! pour le droit, il est incontestable, dit d’Esterval ; ne sommes-nous pas les plus forts, et connais-tu, Justine, un droit plus sacré que celui-là ? — Je m’oppose formellement à cette liberté, dit Bressac ; spécialement chargé par mon oncle de lui amener une fille douce et jolie pour sa femme, et n’en trouvant point qui vaille Justine, elle sera flattée, je l’espère, que je la lie irrévocablement au sort de madame de Gernande, elle est absolument ce qu’il lui faut ; et cette intime liaison dut-elle l’exposer quelquefois aux brutales passions du mari, je la supplie de trouver bon que rien ne l’empêche de la destiner à la femme.

Justine eut en vain répliqué, il fallait obéir. On partit. Jusqu’au milieu de la forêt la route se fit à cheval ; une voiture à quatre places se prit à la première ville, et l’on arriva sans évènemens chez monsieur de Gernande, dont le château superbe était isolé au milieu d’un grand parc environné de hautes murailles, sur les confins du Lyonnais et de la Franche-Comté. Mais il s’en fallait bien que ce vaste bâtiment fût aussi peuplé qu’il paraissait fait pour l’être : on n’appercevait un peu de train que vers les cuisines situées dans des voûtes sous le milieu du corps-de-logis ; tout le reste était aussi solitaire que la position du château.

Lorsque la compagnie entra, monsieur de Gernande était au fond d’un vaste et superbe appartement, enveloppé dans une robe-de-chambre de satin des Indes, négligemment drapée sur l’ottomane qui le contenait. Près de lui se voyaient deux jeunes garçons si ridiculement vêtus, coiffés avec tant d’art… tant d’élégance, qu’on les eût pris pour des filles, tous deux d’une figure charmante, et de quinze ou seize ans au plus, mais dans un tel état de mollesse et d’abattement, qu’on était tenté de les croire malades[4].

Mon cher oncle, dit le marquis de Bressac en entrant, voilà deux de mes amis que j’ai l’honneur de vous présenter, avec d’autant plus de confiance, qu’ils ont l’un et l’autre l’avantage de vous appartenir. Reconnaissez dans eux, monsieur et madame de Sombreville. — Ah ! ce sont mes cousins, dit Gernande, je ne les ai jamais vus ; mais puisque tu me les amènes, ils sont sûrement dignes de nous ; je suis, d’après cela, fort aise de les voir ; et cette jeune fille, quelle est-elle ? — Une femme de confiance, mon oncle, que d’après vos ordres, j’amène à madame de Gernande, et à laquelle je crois toutes les qualités nécessaires au poste qui lui est destiné. Le comte fit approcher Justine ; et sans demander aucune permission à la compagnie, il la trousse jusqu’au-dessus des reins, et l’examine des pieds à la tête, de la manière la plus brusque et la plus cavalière : quel âge avez-vous, lui demanda-t-il ? — Vingt ans, monsieur. — Et il joignit à cette première demande quelques questions sur son personnel. Justine raconta succintement les plus intéressantes particularités de sa vie, sans oublier la flétrissure de Rodin ; mais en déguisant avec art les horreurs où elle avait été contrainte chez le parent que l’on présentait à Gernande, elle peignit ensuite sa misère. Vous êtes malheureuse, interrompit le centaure, tant mieux… tant mieux, vous en serez plus souple… C’est un très-petit inconvénient, n’est-ce pas, messieurs, que le malheur poursuive cette race abjecte du peuple, que la nature condamne à ramper près de nous sur le même sol ? elle en est plus active et moins insolente ; elle en remplit bien mieux ses devoirs près de nous. — Mais monsieur, dit Justine, je vous ai dit ma naissance, elle n’est point abjecte. — Oui, oui, je connais cela, on se fait passer pour tout plein de choses quand on est dans la misère ; il faut bien que les illusions de l’orgueil viennent consoler des torts de la fortune ; c’est à nous de croire ensuite ce qui nous plaît, de ces naissances abattues par les coups du sort. Tout cela m’est égal, au reste ; je vous trouve sous le costume d’une servante, je vous prendrai donc sur ce pied si vous le trouvez bon ; cependant il tiendra qu’à vous d’être heureuse ; de la patience, de la discrétion, et dans quelques années je vous renverrai d’ici en état de vous passer du service. Mon ami, dit-il ensuite à Bressac, parles-moi maintenant un peu des deux aimables parens que tu m’amènes, c’est assez nous occuper d’une salope.

Monsieur et madame de Sombreville, plus connus sous le nom de d’Esterval, ont, mon cher oncle, toutes les qualités qui peuvent vous rendre leur connaissance agréable ; leur profonde immoralité vous les fera chérir, j’en suis sûr ; et quand vous saurez que, malgré leur nom et leurs richesses, ils ont quitté tout ce qui pouvait les faire vivre avec agrément dans le monde, pour s’enterrer au fond d’une forêt, où le seul plaisir qu’ils connaissent est de voler et d’égorger les passans qui viennent demander l’hospitalité dans la maison qu’ils tiennent au milieu de ce sombre asyle ; quand vous apprendrez tout cela, dis-je, je me flatte que vous me saurez gré de vous amener d’aussi précieux amis. Ils égorgent les passans, dit Gernande en éclatant de rire ; ah ! voilà qui est délicieux ! je connais tout cela, moi ; je l’entends à merveille… Il est inoui ce qu’on fait avec de l’imagination !… On tue, on vole, on pille, on empoisonne, on incendie ; il n’y a rien de si simple que tout cela : on y bande, et de ce moment-là seul c’est divin. Je me suis amusé de toutes ces fadaises autrefois ; ma tête s’en irrite encore : mais, comme je vieillis, je préfère des plaisirs plus tranquilles et plus casaniers. J’en fais peut-être autant ; mais c’est chez moi, et je l’aime mieux… Ah ça, et la femme de ce charmant parent elle est donc ?… — Toute aussi vicieuse que lui, mon cher oncle ; j’espère que son cinisme et son libertinage vous amuseront. Ah ! croyez que notre parent a trop d’esprit pour s’enchaîner à une femme, si elle n’avait pas les mêmes vices que lui. — Il faut cela, dit Gernande ; j’avoue que sans cette clause, je ne lui pardonnerais pas de me venir voir ainsi maritalement. Les femmes, mon cher neveu, ont un furieux besoin de réparer les torts de leur sexe. Pardon, madame, poursuivit-il en s’adressant à Dorothée ; mais je n’aime guères plus les femmes que mon neveu, et si j’en garde une chez moi, la manière dont je la rends victime de mes caprices me fait trouver bien excusable aux yeux des gens qui pensent comme moi… Puis, faisant approcher Dorothée… Elle est belle, au moins, votre femme… extrêmement belle, mon cousin… permettez-vous ? Et le vilain troussant Dorothée par derrière, lui examina les fesses un moment. Voilà, sur ma parole, un fort beau fessier, continua-t-il ; un peu masculin ; mais je l’aime mieux ainsi. Vous n’avez jamais eu d’enfans, j’espère ? — Non, en vérité, monsieur, je ne m’expose point à de pareilles bêtises ; mais si, par quelqu’imprudence, un tel malheur venait à m’arriver, deux ou trois verres de sabine[5] m’auraient promptement débarrassée. — Ah ! bien, bien, je vois qu’elle est fort aimable, votre femme ; elle forme, avec la mienne, un délicieux contraste ; il me tarde de les réunir. Desirez-vous, monsieur, dit d’Esterval, que je vous laisse seul avec elle ? Eh, non, répondit le comte, nous ne devons point nous gêner entre nous, et j’espère que nos plaisirs seront désormais comme nos pensées. — À découvert, dit Bressac ; c’est le vrai charme de la société. — Et vous, mon cousin, reprit Gernande en s’adressant à d’Esterval, vous devez avoir un vit ?… De mulet, dit Bressac ; tel accoutumé que je sois de m’en introduire d’énormes dans le cul, je vous assure que le sien me fait toujours souffrir ; et Justine, sur un signe de Bressac, étant venue déculotter d’Esterval, apporta sous les yeux de Gernande l’un des plus beaux et des plus énormes engins qu’il eût apperçu de sa vie. Ah ! voilà qui est superbe, dit Gernande en essayant de le sucer, mais sans pouvoir réussir à le faire entrer dans sa bouche ; voilà qui est divin. Oh ! mon cher, que j’ai d’empressement de vous voir enfiler ma femme ! Tournes-moi les fesses, Bressac, que je le plonge un moment dans ton cul… Mais, il y entre… Oh ! quel anus, mon neveu ! quel anus ! je n’en vis jamais de si large. Mes amis, dit-il à ses deux gitons, que l’un de vous palpe les couilles de Bressac ; que l’autre lui offre le derrière : occupez-vous donc des soins nécessaires à un homme foutu ; il n’y a sorte d’égards qu’il ne faille lui prodiguer en ce cas… C’est un individu du dernier intérêt qu’un homme enculé ; il n’est aucune sorte d’attention qu’on ne lui doive… et les choses s’arrangèrent bientôt de façon que Bressac, foutu et foutant, se vit au moment de décharger… Arrête, arrête, lui cria son oncle, qui s’en apperçut ; menages-toi, mon ami ; je ne voulais que voir cette expérience : j’entends sonner le dîner, allons nous mettre à table ; c’est une heure intéressante pour moi que celle-ci ; au dessert, je serai des vôtres ; c’est mon moment ; nous exécuterons alors quelques scènes qui nous réjouissent un peu tous les quatre.

On se mit à table. Pardon, dit le comte, je ne vous attendais pas ; mon neveu ne m’avait point écrit ; c’est mon dîner de tous les jours que je vais vous donner ; vous voudrez bien en souffrir la médiocrité. On servit deux potages ; l’un de pâte d’Italie, au saffran ; l’autre une bisque au coulis de jambon ; au milieu, un aloyau de bœuf à l’anglaise ; douze hors-d’œuvres, dont six de cuisine, et six de potager ; douze entrées, dont quatre de boucherie, quatre de volaille et quatre de pâtisserie ; une hure de sanglier, au milieu de douze plats de rôti, qu’on releva par deux services d’entre-mets, douze de légumes, six de différentes crèmes, et six de pâtisserie ; vingt plats de fruits ou de compotes ; six sortes de glaces ; huit espèces de vins, six différentes liqueurs, du rhum, du punch, de l’esprit de canelle, du chocolat et du café. Gernande entama tous les plats ; quelques-uns furent entièrement vidés par lui : il but douze bouteilles de vin ; quatre de Volney, en commençant ; quatre d’Aï au rôti ; le Tokaï, le Paphos, le Madère et le Phalerne[6] furent avalés aux fruits : il termina par deux bouteilles de liqueurs des isles, une pinte de rhum, deux boles de punch et dix tasses de café. Les d’Esterval et le marquis de Bressac, pour le moins aussi gros mangeurs, lui avaient tenu tête, mais ils paraissaient échauffés ; au lieu que Gernande était aussi frais que s’il fut venu de s’éveiller. Pour Justine, à laquelle on avait bien voulu permettre de se placer au bout de la table, de la retenue, de la sobriété, beaucoup de modestie, voilà les vertus d’habitude qu’elle opposait constamment à la grossière intempérance de tous les scélérats parmi lesquels la plaçait sa malheureuse fortune.

Eh bien, dit Gernande en sortant de table, vous sentez-vous disposés à l’exécution de quelques scènes lubriques ; pour moi, je l’avoue, c’est mon moment. Oui, par-Dieu, faisons quelque chose, dit Bressac ; l’échantillon du sérail masculin que je viens de voir chez vous, mon cher oncle, me donne une étonnante envie de connaître le reste. — À tes ordres, mon ami, répondit le comte ; peut-être ne seras-tu pas fâché non plus de voir mes procédés dans l’acte libidineux ; je te les ferai voir avec Justine. — Et votre femme, monsieur, dit Dorothée ? — Oh ! vous ne la verrez que dans deux ou trois jours ; elle se repose après chacune de mes séances ; elle a besoin d’une longue relâche ; vous en jugerez par ce que vous allez voir. Madame, continua Gernande en s’adressant encore à Dorothée, toutes mes turpitudes vont vous surprendre ; mais l’on assure que vous êtes philosophe et voluptueuse ; avec ces qualités-là rien n’étonne, et comme on a soi-même des passions, on trouve celles des autres toutes simples. Aimable cousin, dit Dorothée, je regarde comme une marque d’estime la manière franche et naïve dont vous allez vous ouvrir devant moi ; soyez bien convaincu d’ailleurs qu’aucun excès ne me surprend, et qu’avec mes goûts et mes caprices, ce n’est jamais que de la médiocrité de ceux des autres dont il est permis de se plaindre : je vous prie de m’assigner un rôle ; je remplirai celui que vous m’indiquerez comme victime ou sacrificateur. Victime ? non, dit Gernande, je vous ferais mal ; je vais en faire beaucoup à cette fille. Je saigne, poursuivit-il, en commençant à branlotter l’engin le plus médiocre… le plus étonnamment petit, relativement à son énorme taille… oui, je saigne, telle est ma fantaisie ; et j’y joins le cruel épisode de ne vouloir procéder à cette opération que quand l’objet dont je me sers a l’estomac rempli : il résulte nécessairement de cette précaution un bouleversement plus constant dans l’organisation ; et c’est à ce désordre, peut-être autant qu’au sang que je fais couler, qu’est due l’érection que j’obtiens. Il est charmant, dit Bressac en s’approchant de son oncle et lui branlant le vit, il a des détails et des raffinemens délicieux ; et Gernande déculottant le marquis, le branlait d’une main, et lui maniait les fesses de l’autre. Quant à vous, mon cher cousin, poursuivit-il en s’adressant à d’Esterval, je ne me lasse point de toucher votre beau vit ; vous fouterez ma femme, est-il vrai, mon ami ? — En vérité, dit d’Esterval, je lui ferai tout ce que vous voudrez. — Même du mal ? — Oh ! des horreurs… des exécrations… et pendant ce tems-là, par les ordres de Gernande, les deux femmes se déshabillaient… Oh ! sacre-Dieu, cachez le con, mesdames, dit-il à Dorothée et à Justine, qu’il vit prêtes à lui présenter des autels si peu dignes de son culte ; dissimulez cela, je vous en conjure, sans quoi vous me verriez nul, à ne m’en relever de six semaines. Bressac pose des mouchoirs triangulaires, renoués sur les reins ; et les deux femmes avancent. Après avoir un instant baisé les culs ; après les avoir maniés, claqués, il prend l’un des bras de Justine, le considère ; prend l’autre, l’examine de même, et lui demande combien de fois elle a été saignée. Deux fois, monsieur, répond Justine ; et pendant ce dialogue et ce qui va suivre, Dorothée, à genoux entre les cuisses du paillard, lui suçait le vit, tandis que Bressac et d’Esterval, dans un autre coin de la chambre, s’amusaient diversement avec les deux gitons que nous avons peint en introduisant nos lecteurs dans cette maison. Gernande, continuant son examen, appuya ses doigts sur les veines de Justine, comme lorsqu’on veut les gonfler pour procéder à l’opération de la saignée, et quand il les vit au point où il les desirait, il y appliqua sa bouche, en les suçant. Allons, putain, dit-il durement à notre malheureuse Justine, prépares-toi, je vais faire couler ton sang. — Oh ! monsieur… Crois-moi, poursuit Gernande, dont la tête se monte ; crois-moi, gueuse, n’essaie pas de jouer ici la prude ; la résistance ne te réussirait pas ; j’ai des moyens de mettre à la raison les femmes qui veulent s’opposer à mes desirs. Ses mains se placèrent alors sur les fesses de Justine ; il les paitrissait avec force ; ses ongles, longs et crochus, s’imprimant dans les chairs, y laissaient des marques sanglantes, que ses lèvres suçaient aussi-tôt. Quelquefois il prenait des pincées de ces mêmes chairs, qu’il amolissait jusqu’à les meurtrir ; l’instant d’après il en faisait autant sur la gorge… comprimait le mamelon avec une telle violence, que Justine jetait les hauts cris… Bravo, mon oncle, disait alors Bressac ; soyons, je vous supplie, en révolte ouverte avec les tetons ; cette partie féminine doit être celle que des sodomites comme nous doivent le plus souverainement détester ; la gorge est en horreur à qui chérit les culs, — Oh ! je les hais plus qu’il n’est possible de le dire, poursuivait Gernande en mordant celle de Justine ; il lui faisait faire ensuite quelques pas en avant, revenir vers lui à reculons, afin de ne pas perdre de vue la perspective du beau cul de notre héroïne ; si-tôt qu’elle était près de lui, il la faisait pencher, tenir droite, serrer, écarter ; puis, il se courbait devant l’objet de son culte, le mordait à plusieurs endroits, et même sur l’orifice ; mais, par une fantaisie fort singulière, tous ces baisers étaient l’image de la succion ; il n’en faisait pas un qui n’eût cette action pour but ; on eut dit qu’il tetait chacune des parties où se portaient ses lèvres. Ce fut pendant ces examens préliminaires qu’on lui demanda beaucoup de détails sur ses aventures du couvent de Sainte-Marie ; et, sans prendre garde que ses récits enflammaient ses persécuteurs, la pauvre Justine les faisait tous avec autant de vérité que de candeur. Gernande ici desira des garçons ; mais voyant ceux qui étaient là trop occupés avec Bressac et d’Esterval, il sonna : deux nouveaux parurent ; ils étaient à peine âgés de seize ans, et de la physionomie la plus agréable ; ils l’approchèrent, pendant que Dorothée le suçait toujours. Dès que le paillard les vit à sa portée, il lâcha le nœud coulant d’un gros flot de ruban rose qui retenait des culottes de gaze blanche, et mit à découvert les deux plus jolis petits culs du monde : après les avoir un instant baisé à sa manière, il suce les vits, en continuant de pincer les fesses et les tetons de Justine. Soit habitude dans les jeunes gens, soit adresse de la part de ce satyre, en très-peu de minutes la nature vaincue, fit couler dans la bouche de l’un ce qu’elle lançait du membre des deux autres ; et le vilain avala le foutre. Voilà comme ce libertin épuisait les enfans qu’il avait chez lui, et voilà la raison de l’état de langueur dans lequel nous les avons peint. L’hommage rendu par le comte aux attraits de Justine se prolongeait infiniment ; mais pas la plus légère inconstance au temple où brûlait son encens ; ni ses baisers, ni ses desirs ne s’en écartaient pas une minute. Il fit relever la d’Esterval ; un des gitons la remplace, et lui suce le vit : s’emparant des fesses de celle qui quitte le poste, il la traite à-peu-près comme il vient de faire de Justine ; mais comme il ne veut point la saigner, il examine plutôt son cul que ses bras ; il loue singulièrement ce cul ; et, s’adressant au mari : Monsieur, lui dit-il, si vous ne foutez pas le garçon qu’il me semble que vous caressez, voudriez-vous me faire le plaisir de venir sodomiser votre femme ; je prierai mon neveu de vous enculer ; deux ganimèdes vous baiseront, pendant, qu’aidé des deux autres, je procéderai, sur la belle Justine, à mon opération chirurgicale. D’Esterval, qui ne faisait que manier, gamahucher le jeune garçon dont on lui parlait, s’avança la pique à la main ; et Dorothée lui faisant beau cul, fut enfilée dans un instant. Bressac, très-partisan du cul de d’Esterval, quitte de même le giton qu’il palpe, pour venir sodomiser son cousin. Les ganimèdes entourent, en faisant toucher l’un son cul, l’autre son vit, tandis que Gernande, enchanté de voir se former un tel groupe sous ses regards lascifs, s’occupe à composer le sien. Narcisse, dit-il à l’un des jeunes gens qu’il avait retenu près de lui, voici la nouvelle femme-de-chambre que je destine à la comtesse ; il faut que je l’éprouve, donnes-moi mes lancettes ; et Narcisse aussi-tôt en présente à son maître. Justine se trouble ; elle frémit ; tout le monde rit de son embarras. Place-la, Zéphyre, continue Gernande en s’adressant à son autre giton ; et ce bel enfant s’approchant de Justine, lui dit, en souriant : N’ayez pas peur, mademoiselle, cette opération ne peut vous faire que le plus grand bien ; placez-vous ainsi. Il s’agissait d’être légèrement appuyée sur les genoux, au bord d’un tabouret mis au milieu de la chambre les bras soutenus par deux rubans noirs, attachés au plafond.

À peine est-elle en cette posture, que le comte s’approche d’elle, la lancette à la main. Il respirait à peine ; ses yeux étincelaient ; sa figure inspirait la terreur. Il bande les deux bras, et, en moins d’un clin-d’œil, il les pique tous deux. Un cri s’exhale de sa poitrine enflammée ; deux ou trois blasphêmes l’accompagnent, et, dès qu’il voit le sang, il va s’asseoir tout auprès du groupe de Dorothée. Narcisse, à genoux entre ses jambes, le suce ; et Zéphyre, les pieds sur les bras du fauteuil de son maître, lui présente à teter le même objet, qu’il offre lui-même à pomper à l’autre. Gernande empoignait les reins de Zéphyre, il le comprimait contre lui, ne le quittant de tems en tems que pour porter ses regards lascifs, tantôt sur la malheureuse flébotomisée, tantôt sur le groupe en action qu’inondait le sang de Justine. Celle-ci néanmoins se sent affaiblir : Monsieur, monsieur, s’écrie-t-elle, ayez pitié de moi, je m’évanouis. Elle chancelle effectivement, elle tomberait sans les rubans qui la soutiennent ; ses bras varient ; sa tête flotte sur ses épaules ; les jets de sang, détournés par ces oscillations, viennent inonder son visage. Le comte est dans l’ivresse, il se lève, et, s’emparant du cul de son neveu, tout mouillé du sang de Justine, il le sodomise, et y décharge, pendant que la victime perd à la fin connaissance. D’Esterval, enchanté du spectacle, inonde de même le cul de sa femme, qui, le con appuyé sur les fesses d’un giton, l’encule avec son clitoris, en lui barbouillant les fesses de foutre, et lui branlant le vit. Les bras de Justine se bandent à la fin, on l’emporte ; et nos libertins, épuisés, vont se rafraîchir dans les jardins. Connaissant les crises du délire des autres personnages de ce château, nous n’y ramènerons point nos lecteurs : mais qu’il nous soit permis de fixer leur attention quelques minutes sur celles de Gernande. Près d’un quart-d’heure entier le paillard était en extase… et quelle extase ! grand Dieu ! il s’y débattait comme un homme qui tombe en épilepsie ; ses cris épouvantables, ses blasphêmes atroces, se seraient entendus d’une lieue ; il frappait tout ce qui l’entourait ; ses efforts étaient effrayans.Abandonnons maintenant, pour deux jours toute la gaillarde assemblée : l’établissement de Justine auprès de sa maîtresse, est la seule chose qui doive nous occuper.

Ce fut au bout de cet intervalle, que Gernande lui fit dire de venir lui parler dans le même salon où il l’avait reçue en arrivant ; elle était faible encore, mais d’ailleurs assez bien portante.

« Mon enfant, lui dit-il après lui avoir permis de s’asseoir, je renouvellerai peu souvent avec vous la scène d’avant-hier ; elle vous épuiserait, et j’ai besoin de vous pour autre chose ; mais il était essentiel que je vous fisse connaître mes goûts, et le genre de mort par lequel vous périrez dans cette maison, si vous me trahissez… si seulement vous vous laissez séduire par la femme auprès de laquelle vous allez être mise. Cette femme est la mienne, on vous l’a dit, Justine ; et ce titre est sans doute le plus funeste qu’elle puisse avoir, puisqu’il l’oblige à se prêter journellement à la passion bizarre où je viens de vous soumettre. N’imaginez pas, au reste, que je la traite ainsi par vengeance… par mépris… par aucun sentiment de haine ; c’est la seule histoire des passions. Rien n’égale le plaisir que je goûte à répandre le sang de cette créature ; c’est la plus délicieuse jouissance de mon cœur, je ne me suis jamais amusé avec elle d’une autre manière ; il y a trois ans qu’elle est enchaînée à moi, et qu’elle subit régulièrement, tous les quatre jours, l’opération que vous avez éprouvée. Sa grande jeunesse (à peine a-t-elle vingt ans), les soins particuliers que l’on en a, l’abondante nourriture qu’elle prend, tout cela la soutient : mais avec une sujétion semblable, vous sentez bien que je ne puis ni la laisser sortir ni la montrer à d’autres gens, qu’à ceux qui, ayant à-peu-près les mêmes goûts que moi, doivent, de ce moment, excuser les miens. Je la fais donc passer pour folle ; et sa mère, le seul individu qui lui reste au monde, demeurant dans son château, à six lieues d’ici, est tellement convaincue de cette idée, qu’elle n’ose même la venir voir. La comtesse implore bien souvent sa grace ; il n’est rien qu’elle ne fasse pour m’attendrir, mais elle n’y réussira jamais. Ma luxure a dicté sa sentence, elle est invariable, elle ira de cette manière tant qu’elle pourra ; rien ne lui manquera pendant sa vie, et, comme j’aime à l’épuiser, je la soutiendrai le plus long-tems possible… quand elle n’y pourra plus tenir… à la bonne heure… C’est ma quatrième ; j’en aurai bientôt une cinquième, une sixième… une vingtième ; rien ne m’inquiète moins que le sort d’une femme : il y en a tant dans le monde ! et il est si doux d’en changer ! Quoiqu’il en soit, Justine, votre emploi est de la soigner. Elle perd régulièrement deux palettes de sang, tous les quatre jours ; mais l’habitude lui prête des forces ; elle ne s’évanouit plus maintenant ; son épuisement dure vingt-quatre heures ; elle est assez bien les trois autres jours. Vous devez comprendre, néanmoins, que cette vie lui déplaît souverainement ; il n’y a rien qu’elle n’entreprenne pour faire savoir son véritable état à sa mère ; elle a déjà séduit deux de ses femmes, dont les manœuvres furent heureusement découvertes assez tôt pour en rompre le succès ; elle est la cause de la mort de ces malheureuses ; je les fis expirer sous ses yeux. — Vous avez tué ces deux femmes, monsieur ? — Oui ; en pareil cas je les saigne des quatre membres, et les laisse s’éteindre de cette manière. — Oh Dieu ! — Vous sentez bien, Justine, que ma femme se repent aujourd’hui d’avoir compromis ces deux femmes… elle se reproche leur mort ; et reconnaissant l’immutabilité de son destin, elle commence à prendre son parti, et à promettre de ne plus séduire les personnes dont je l’entourerai : si cela arrivait pourtant, je dois vous en prévenir, vous seriez traitée comme les autres. Regardez-vous donc de ce moment comme n’étant plus de ce monde, puisque vous en pouvez disparaître au plus petit acte de ma volonté : tel est votre sort, Justine ; heureuse si vous vous conduisez bien, morte dans le cas contraire… Vous m’avez entendu : passons chez ma femme.

N’ayant rien à objecter à un discours aussi précis, Justine suivit son maître. Après avoir traversé une longue suite d’appartemens, aussi sombres, aussi solitaires que le reste du château, elle pénètre dans une antichambre où se trouvent deux vieilles, qu’on lui annonce être sous ses ordres pour tout ce qui concerne le service de la comtesse. Elles ouvrent : Gernande et Justine se trouvent dans l’appartement où était la jeune et malheureuse épouse de ce monstre, couchée sur un lit de repos, et dans un état de pâleur et d’abattement facile à soupçonner. Elle se leva dès qu’elle apperçut son mari, et vint respectueusement lui demander ses ordres. Écoutez-moi, lui dit Gernande sans lui permettre de se rasseoir, quoiqu’elle parût se soutenir à peine, voilà une femme que mon neveu Bressac m’amène pour être auprès de vous ; je vous la recommande : si jamais vous avez envie de la séduire, ne l’entreprenez pas au moins sans vous rappeler le sort de celles qui l’ont précédé. Toutes tentatives seraient inutiles, monsieur, dit Justine, pleine d’envie de servir sa maîtresse et voulant déguiser ses desseins ; oui, madame, je veux le certifier devant vous, tout serait infructueux ; vous ne direz pas une parole… vous ne ferez pas un geste, que je n’en instruise aussi-tôt votre époux, et certainement je ne risquerai pas ma vie pour vous servir, — Je n’entreprendrai rien de fait pour vous mettre dans ce cas, mademoiselle, dit cette pauvre femme, qui ne démêlait point encore les motifs de la rigueur affectée de Justine ; je ne vous demande que vos soins. — Ils seront à vous tous entiers, madame, reprit la nouvelle soubrette, mais rien au-delà. Et le comte, enchanté, serrant la main de Justine : À merveille ! mon enfant, lui dit-il bas ; tiens parole, et ta fortune est faite. Il lui fit voir ensuite la chambre qu’elle occuperait, attenante à celle de madame ; et lui fit observer après, que l’ensemble de cet appartement, fermé par d’excellentes portes, et entouré de doubles grilles à toutes ses ouvertures, ne laissait aucun espoir d’évasion. Voilà bien une terrasse, poursuivit Gernande en menant Justine dans un petit jardin de fleurs, qui se trouvait de plein-pied à cet appartement ; mais sa hauteur ne vous donne pas, je pense, l’envie d’en mesurer les murs. La comtesse peut y venir respirer le frais, tant qu’elle veut ; c’est la seule distraction que mes rigueurs lui laissent. Vous ne la quitterez point, tant qu’elle y sera ; vous y observerez toutes ses démarches, et m’en rendrez un fidèle compte. Adieu.

Justine revint auprès de sa maîtresse ; et c’est l’instant où elles s’observent, où elles s’examinent toutes deux, que nous allons choisir pour donner à nos lecteurs une idée de cette femme intéressante.

- boles: bols

- flébotomisée: phlébotomisée

- ↑ Nos lecteurs doivent remarquer l’habitude ou nous sommes de retrancher ces mots inutiles : c’était le nom ; c’était ainsi que s’appelait, etc., etc. Dès qu’ils apperçoivent un nom nouveau, ne devient-il pas sûr, sans que l’on le dise, que ce nom est celui du personnage dont on parle ? Cette soustraction de mots inutiles tient à notre genre, et peut devenir un des cachets où notre style se fera toujours reconnaître.

- ↑ On développera bientôt ce systême : donnons, en attendant, l’analyse du nerf. Le nerf est la partie du corps humain qui ressemble à un cordon blanc, quelquefois rond, quelquefois plat. Il tire ordinairement son origine du cerveau ; il en sort en faisceaux symétriquement arrangés par paires : il n’y a point dans le corps humain de partie plus intéressante que le nerf. C’est une sorte de phénomène, dit la Martinière, d’autant plus admirable, qu’il paraît moins susceptible d’action. C’est des nerfs que dépendent la vie et toute l’harmonie de la machine ; de-là les sens et les voluptés, les connaissances et les idées ; c’est, en un mot, le siège de toute l’organisation ; c’est-là où est celui de l’ame, c’est-à-dire, de ce principe de vie qui s’éteint avec les animaux, qui croît et décroît avec eux, et est par conséquent tout matériel. On regarde les nerfs comme des tuyaux destinés à voiturer les esprits dans les organes auxquels ils se distribuent, et à rapporter au cerveau les impressions des objets extérieurs sur ces organes. Une grande inflammation agite extraordinairement les esprits animaux qui coulent dans la cavité de ces nerfs, et les détermine au plaisir, si cette inflammation est produite sur les parties de la génération ou sur celles qui l’avoisinent : voilà qui explique les plaisirs reçus par les coups, les piqûres, les pinçures ou le fouet. De l’extrême influence du moral sur le physique naît de même le choc douloureux ou agréable de ces esprits animaux, en raison de la sensation morale qu’on a reçue ; d’où il suit qu’avec des principes et de la philosophie, qu’avec l’anéantissement total des préjugés, on peut incroyablement étendre, comme nous l’avons dit ailleurs, la sphère de ses sensations. (Note de l’auteur.)

- ↑ La pauvre fille ne savait pas que l’injustice des hommes nous maîtrise, et qu’on fait ce qu’on veut de son cœur.

- ↑ La cause de cet épuisement se développera bientôt.

- ↑ La sabine est reconnue pour un des plus puissans emménagogues qu’il y ait ; elle provoque la sortie du fœtus et de l’arrière-faix : quelques jours de son usage rendent l’avortement immanquable. C’est un petit arbuste, toujours vert, qui porte des fleurs mâles et des fleurs femelles, sur différens pieds ; elle vient naturellement dans tous les climats. On le place souvent dans les bosquets ; mais il exhale une odeur désagréable. On emploie ses feuilles par décoction, ou bien on les réduit en poudre. L’une ou l’autre manière produit des avortemens. Il en sera question dans Juliette : nous dirons là avec quelles autres sortes de plantes on l’amalgame, pour obtenir des effets plus promps et plus sûrs.

- ↑ C’est le vin célèbre dont parle Horace, et qui se recueille aux environs de Naples.