Le Degré des âges du plaisir/Texte entier

LE DEGRÉ

DES ÂGES DU PLAISIR.

ÉPÎTRE

Mon cher auteur, tes traits plaisants,

Sous l’emblème de la peinture,

Et ses bijoux séduisants,

Qui forment la caricature,

Annoncent au lecteur traits pour traits

Quel est le but de ton ouvrage ;

Que les engins de tes portraits

Ont fait plus d’un usage.

À dix ans, un jeune garçon

Ne connaît dans son allumelle

Qu’un instrument dont la façon

Ne peut produire d’étincelle ;

Mais à quinze ans, brûlants désirs,

Lui parlent un autre langage ;

Il convoite les chauds plaisirs

D’avoir un pucelage.

Ce poil naissant, cette toison,

Bordant le tour de sa cheville,

Guide ses sens et sa raison ;

Il bande alors pour une fille ;

Pour lui c’est un heureux destin

De tâter, baiser une belle,

Depuis le soir jusqu’au matin,

D’instruire une pucelle.

Fille de même, en son printemps,

Veut un semblable sacrifice ;

La démangeaison des amants

Chatouille aussi son orifice ;

Alors, adieu toute vertu,

Ton nez fait son seul avantage,

Elle s’en sert, tout est foutu,

Sa pudeur fait naufrage.

Quand Dieu mit au bas de nos reins

Les outils dont l’homme badine,

Quoi ! voulait-il les rendre vains

Auprès d’une fille lutine ?

Non, non, ce membre créateur

Se dresse pour la créature ;

Qui dément ce plaisir flatteur

Injurie la nature.

Continue donc, mon cher auteur,

À mettre en jeu ce docte organe ;

Qu’en qualité de visiteur,

Il chatouille mainte membrane ;

Sers-toi de ton nerf érecteur,

Que dans un vagin il glisse ;

C’est ainsi qu’attaque un docteur

Une chaude matrice…

Mais ne crois pas que ma chanson

Soit faite pour le philosophe ;

Un aimable et gai polisson

Vaut mieux que gens de cette étoffe.

Eh quoi ! le tracerais-je en vain

Sur la motte de mon amie ?

Ce pupitre est pour l’écrivain

Le bonheur de la vie.

CHAPITRE PREMIER.

Introduction.

Est-ce bien Dieu, l’Amour, ou Prométhée, qui formèrent les hommes ? Si, malgré les glaces de la vieillesse, mon aimable compagne et moi, nous ressentons encore tous les feux de l’amour, ce ne peut être qu’à ce dieu charmant que nous devons notre existence. C’est pour le remercier de notre être que je publie ces mémoires, c’est en reconnaissance des faveurs délicieuses qu’il nous a procurées que je brûle de l’encens sur ses autels, et c’est lui que j’invoque pour vivifier mes tableaux.

Ô divin amour ! toi qui me fis brûler tout le temps de ma vie pour la jouissance dont tu es le principe, fais circuler dans mes veines cette même flamme qui m’animait dans les embrassements que je prodiguais à la plus tendre des amantes, dans ce temps fortuné où la nature, moins avare de ses dons, me laissait jouir de toutes mes facultés.

Je n’offrirai point à mes lecteurs ces termes révoltants qui choquent la lubricité même ; mon but est de flatter les sens, sans surcharger mes descriptions par ces expressions ordurières, qui ne peuvent convenir qu’à une certaine portion de débauchés qui outragent le culte de l’amour et les charmes de la jouissance par ce qu’on peut appeler de sales peintures.

L’artiste qui consacre son burin à rapprocher dans un petit espace les principaux faits et événements de notre vie, ne met aucun voile sur les opérations de la nature ; c’est de même toutes nues que je veux les peindre, mais sans dégrader le plaisir en n’y admettant point la délicatesse.

C’est à ces femmes charmantes, lascives et pétulantes, qui, renfermées dans leurs boudoirs voluptueux, se livrent sans réserve et sans affecter une ridicule décence aux mystères multipliés de l’amour, que je dédie cet ouvrage. C’est aux libertins passionnés qui s’y reconnaîtront à lui donner de la célébrité. Hommes, femmes, sages ou prudes, vous aurez beau crier à l’anathème en me lisant, ce ne sera jamais que par hypocrisie, car vous êtes nés sans passions, ou l’histoire de ma vie et celle de l’amie de mon cœur est à peu près la vôtre.

Constance et moi, que je nommerai le chevalier de Belleval dans le cours de ces mémoires, naquîmes l’un et l’autre dans une ville peu distante de la capitale, à la suite de ces moments d’ivresse où le mâle avec ardeur, s’approchant de la femelle, cherche plutôt à satisfaire aux besoins de son tempérament qu’à remplir les vues de l’Être suprême qu’on soutient nous avoir créés pour l’usufruit de ses menus plaisirs.

La cheville ouvrière de mon père posa donc la première pierre de ma naissance dans les entrailles brûlantes de ma mère, à peu près dans le même temps que le membre érecteur du père de Constance, guidé par le plaisir, construisit son individu dans le canal voluptueux du priapisme de madame sa mère.

Tous deux fruits de l’amour, tous deux enfants du plaisir, et nos maisons se joignant, nous fûmes élevés ensemble, sous les mêmes yeux ; à l’âge du berceau, nous n’avions encore l’un pour l’autre que cette attraction sympathique, qui désigne que l’homme et ses dépendances ont été formés pour la femme, et que la femme et le joli bijou que la nature lui donna étaient destinés à recevoir l’effusion délicieuse de la liqueur spermatique, qui fait de nous ce que nous devenons, suivant la circonstance et les occasions.

Je suçais encore les tetons de ma nourrice, que machinalement je portais la main à cette partie qui nous distingue de la femme, et qui, dans notre construction, doit être regardée comme le plus bel ouvrage de la divinité. J’ignore si Constance, dans les mouvements du premier âge, inspirée par la même organisation, glissait aussi son doigt dans le centre des voluptés ; mais cela doit être, puisque tous les deux, animés par les besoins d’une ardeur du tempérament le plus lubrique, nous avons par la suite renouvelé conjointement de mille et mille façons différentes les plaisirs qu’on célèbre à Cythère.

Pendant le cours de mes premières années, Constance et moi nous ne nous quittions pas ; il semblait que l’amour nous eût créés l’un pour l’autre, et à peine étions-nous débarrassés des langes, dont J.-J. Rousseau, à qui nous rendons trop tard un hommage, proscrivit l’usage, que nous cherchâmes à nous éclairer sur ce que nous devions faire un jour quand la nature nous aurait donné le pouvoir de nous déclarer ses zélés partisans et ses plus sincères émules.

Constance et moi nous eûmes les mêmes maîtres jusqu’à l’époque où, ne voulant plus recevoir de leçons que de l’amour, nous secouâmes le joug altier que la prudence mal entendue des parents impose à la jeunesse ; mais avant d’en venir aux grands moyens, les préludes les plus charmants indiquèrent quelles seraient un jour nos passions, et à peine avions-nous atteint l’un et l’autre l’âge de cinq ans, que des yeux observateurs furent à même de juger que je serais un jour le prosélyte ardent du plaisir, et Constance une courtisane moins intéressée que voluptueuse et passionnée.

À cet âge de cinq ans, mes lecteurs vont sans doute se récrier, et trouver impossible que l’on pût remarquer dans deux enfants, qui ne venaient pour ainsi dire que d’ouvrir les yeux à la lumière, ces indices caractéristiques de la bouillante ardeur de l’amour ; rien cependant de plus réel, et je passe aux preuves que je puis en donner.

Constance partageait avec moi les amusements de la plus tendre enfance ; les mains mercenaires chargées de nous tenir en laisse par la lisière, se fiant sur nos forces prématurées, nous abandonnaient au hasard, et quand les besoins impérieux de la nature se faisaient sentir, nous nous rendions mutuellement les services que nos bonnes auraient dû nous rendre et ceux que je rendrais volontiers à une jeune fille de 18 ans qui voudrait accepter mes soins à cet égard.

Il arrivait très-ordinairement qu’au fort de nos jeux enfantins Constance et moi avions besoin d’expulser de nous le superflu du fluide : sur-le-champ celui ou celle de nous deux qui n’était pas assailli par le même besoin courait au pot de nuit et faisait pisser son petit compagnon.

C’est donc, dis-je, dans ces charmants instants que, sans savoir pourquoi, mais guidés par l’impulsion des sens qui commençaient à se manifester, nous prenions déjà plaisir à examiner la forme de notre construction. Ce ne peut être sans doute que l’idée secrète et inconnue du plaisir qui germe dans nos sens du moment de notre naissance qui indique aux enfants ce désir qu’ils témoignent presque tous de s’examiner ainsi. La vue réciproque de nos petites fesses rondelettes et de ce joli petit cul qui commençait à se dessiner sous le crayon de la nature, n’était pas l’aimant le plus fort de notre curiosité ; ce qui différencie le sexe captivait seul notre attention.

Lorsqu’il arrivait que ce fût moi que Constance se plaisait à examiner, elle considérait avec une attention muette et déjà réfléchie ce petit morceau de chair qui, dans un âge avancé, devient le principe de la génération, souvent la cause de nos disgrâces ou de nos félicités, et qui, parvenu à une longueur et grosseur déterminée, excite les désirs et ravage les sens de la femme la plus vertueuse ; c’était pour elle un objet d’étonnement ; la petite boule qui l’accompagnait devenait à son tour l’objet de ses regards curieux ; elle maniait et remaniait ces témoignages de ma virilité, faisait glisser entre ses doigts innocents les réservoirs du plaisir, sans savoir combien un jour ils lui seraient précieux ; puis, se troussant, elle examinait sa petite fente, que je dévorais aussi des yeux, et l’un et l’autre nous passions d’étonnement en étonnement. Ô nature ! voilà de tes jeux.

Quelle est celle ou celui qui ne se reconnaîtra pas dans ce tableau ? qui osera m’assurer impunément que ces effets de la nature au premier âge n’ont fait les délices de leur enfance ? La farouche et tyrannique décence peut engager les gens sots ou froids à mentir sur cet article, mais moi, l’ami brûlant du plaisir et de la vérité, je me plais à prouver, par les degrés des âges de ma vie, que, nés au sein des plaisirs, formés pour le plaisir, il n’est aucun être sur la terre qui s’y soit dérobé.

Jusqu’à l’âge de dix ans, Constance et moi nous passâmes ainsi notre temps ; toutes ces puérilités qui annoncent une complexion vigoureuse, nous les mettions en usage, et nous réitérions souvent nos examens favoris. Nous ne désirions l’un et l’autre que le moment agréable pour nous de nous échapper de la portée des yeux surveillants de nos gouvernantes, qui de leur côté ne demandaient pas mieux que de se savoir libres pour profiter de l’occasion de livrer leurs appas domestiques entre les bras des laquais robustes dont la maison de nos parents était remplie.

Chaque année qui se renouvelait développait en nous le germe propagatif de notre existence ; à huit ans, nous nous cachions avec plus de soin pour nous livrer à nos contemplations. La verge masculine commençait à se former, les glandes pinéales à se détacher l’un de l’autre, en baisant amoureusement les fesses de Constance, que j’avais dédaignées tant que je n’avais été que curieux.

Mon membre commençait à acquérir de la raideur, et Constance rougissait. C’est donc bien mal à propos qu’un écrivain, ennemi des jouissances, a osé publier que l’exemple seul pouvait faciliter la perte de notre innocence, puisque deux enfants élevés ensemble en viennent là machinalement et par degrés, sans autre secours que celui de l’amour et de la nature.

Oui, très-certainement, à l’âge de dix ans, où nous touchions, il ne nous manquait que la possibilité de vaquer physiquement aux travaux charmants de la conjonction et de recueillir le fruit de nos caresses ardentes et passionnées ; mais au moral nous étions instruits ; une voix secrète m’avait appris que cette flèche, qui, dans ces moments de divine jouissance, s’allongeait et devenait raide jusqu’à me causer des frémissements involontaires, devait un jour remplir la solution de continuité de Constance : je l’avais déjà essayé en la pressant avec ardeur dans mes bras ; mais le temps n’était pas encore venu.

CHAPITRE II.

Quelques aperçus des plaisirs secrets que Constance et moi nous goûtions ensemble, toutes les fois que nous en trouvions l’occasion, ouvrirent les yeux des auteurs de notre naissance, et les engagèrent à nous séparer. Je fus envoyé au collége des Bénédictins de la ville de *** et Constance aux Religieuses Visitandines de la même ville, jusqu’à ce que nous ayons acquis cet âge après lequel nous aspirions l’un et l’autre, celui d’être unis. Notre séparation fut amère et douloureuse ; des baisers indicatifs témoignaient aux témoins qui nous entouraient qu’une ardeur interne nous enflammaient, et que si nous n’étions pas déjà rangés sous les lois de l’hymen, au moins d’après les instructions secrètes de la nature, ce n’était que notre grande jeunesse qui nous avait sauvés de ce pas si rapide, si glissant, si voluptueux, quand on se trouve à l’âge que nous devions atteindre en si peu de temps.

On fut presque obligé de nous arracher des bras l’un de l’autre ; nos yeux étaient humides de douleur et de plaisir ; nos paupières brûlantes distillaient les larmes de l’ivresse la plus délicieuse, et je crois fermement, d’après les pétulantes agitations dont j’étais dévoré, que si mes adieux à Constance eussent été reçus par elle dans un tête-à-tête, que l’amour eût fait un miracle en notre faveur, que ma jeune et petite amante m’aurait immolé sur les autels de ce dieu sa virginité mourante, et que, jeune et bouillant sacrificateur, j’aurais avec un courage héroïque plongé dans les flancs de cette victime l’arme significative du plaisir, que j’aurais auparavant aiguisé sur ses appas ; qu’alors des torrents de sang confondus avec cette liqueur divine dont la source féconde nous range au nombre des créatures, auraient ruisselé sur ses cuisses célestes, que des soupirs étouffés, annonçant notre défaite et la mort la plus délicieuse, ne nous auraient laissé que la liberté de pouvoir articuler, en confondant nos âmes ensemble par la voix des plus brûlants baisers, ces paroles expressives : Ah ! dieux !… grands dieux !… quelle ivresse !… je n’en puis plus !… cher amant !… tendre amante !… va… va donc ! dieux… dieux… je me meurs !…

Nous nous séparâmes enfin en nous envoyant par le plus voluptueux des coups-d’œil des assurances réciproques des plaisirs que nous nous promettions bien d’éprouver ensemble lors de la fin du pénible exil qui nous était imposé.

Monté dans la voiture qui me conduisit chez les Révérends Pères Bénédictins, je ne cessai d’y pleurer ; le nom de Constance était toujours sur mes lèvres brûlantes. Je chargeai les échos de lui reporter mes soupirs et mes regrets, et je ne m’étais pas encore aperçu de la route, que j’étais déjà entré dans la clôture redoutable qui m’était préparée et où j’étais attendu.

Qu’on ne s’attende pas que je vais donner ici un détail ennuyeux du cours de mes études. Je n’écris que pour la volupté. C’est au plaisir que je consacre mes mémoires. D’ailleurs, mes livres, mes classes me devinrent insupportables, et, quelque temps après, les découvertes que je fis à la suite d’une explosion de tempérament me rendirent encore la maison où j’étais, les visages tartufes et hypocrites que j’étais obligé d’y voir, plus odieux et plus haïssables. Que fut-ce donc lorsque je connus plus parfaitement les inclinations monstrueuses de ces scélérats froqués, leurs penchants abominables. Ah ! saint Benoit ! saint Benoit ! dans quelque coin du ciel que vous soyez niché, si c’est vous qui avez inspiré à vos enfants les horreurs dont ils infectent l’âme de la jeunesse, vous ne pouvez qu’être un monstre indigne du culte que les sots vous adressent, et qu’avec saint François, saint Bernard, le scélérat antiphysicien, d’Ignace de Loyola, méritez d’être chassés ignominieusement du paradis que vous souillez par votre présence impure, à peu près comme on chasse en France, par les décrets d’une constitution sage, les moines fainéants, traîtres et fanatiques, qui nous ont abusés tant de siècles, et qui, le poignard parricide en main, nous ont privé d’Henri IV, le meilleur de nos rois, dont la mémoire doit être pour toute la terre un objet continuel de vénération.

Une après-dîner d’été, que des occupations impérieuses ne m’appelaient point à la classe, je m’étais enfoncé dans les bosquets de mon collége, et je m’y étais, après plusieurs tours, endormi profondément ; je rêvais que le moment que je désirais était arrivé, celui de ma réunion avec Constance ; nous étions parfaitement seuls ; elle jetait sur moi les regards les plus passionnés, et, me tendant les bras avec ivresse, elle m’invitait à cueillir sur son sein, que je trouvais considérablement augmenté depuis que je ne l’avais vue, les myrthes suaves de l’amour ; avec quelle volupté j’examinais ces deux globes fermes et arrondis, se soutenant sans le secours de l’art et surmontés du plus joli bouton de rose. J’y collais mes lèvres, je suçai avec transport les deux tetons de ma divine Constance ; vous, censeurs si froidement rigoristes qui blâmez l’amour, ou vous êtes aussi faux que la plupart de nos prêtres qui se refusent à l’impulsion de la loi, ou vous n’avez jamais éprouvé les sensations délicieuses de ces moments enchanteurs.

Non, ce feu qui jaillit avec impétuosité de deux cailloux frottés ensemble n’est pas aussi brûlant que les étincelles produites par les baisers que je donnais à la gorge de Constance ; ma bouche y comprenait mon âme tout entière, et je ne me relevais de dessus elle que pour respirer la vapeur enflammée de ses caresses précieuses. Bientôt nos deux corps en furent atteints ; Constance fermait les yeux ou plutôt ne les entrouvrait que pour me laisser apercevoir la langueur dont elle était consumée ; nos vêtements nous devinrent importuns ; je me débarrassai promptement des miens ; les rayons du jour ou plutôt les flambeaux de l’amour éclairèrent à ses yeux ce que c’était qu’un homme dans l’état de simple nature. Je détachai ou plutôt j’arrachai sans ménagement les voiles qui me dérobaient ses appas, et je vis enfin une femme nue ; ce n’était plus ce corps jeune, délicat et non formé qu’à l’âge de sept ou huit ans j’avais pris tant de plaisir à contempler ; c’était un corps orné de tous ses avantages, qui, n’étant plus uni comme à cet âge si tendre, offrait à mes regards avides les plus superbes reliefs que l’imagination ardente d’un artiste confie à son pinceau habile.

Deux tetons charmants, qu’une chaleur expansive haussait et abaissait, le reste d’un corps où les formes les plus élégantes se dessinaient, des bras que l’amour avait pris plaisir à former lui-même, un ventre poli, au bas duquel une mousse légère fixait mes regards. Voilà le trésor que Constance recelait et qu’elle offrait à mes adorations. Je rendis hommage à cette divine partie de ses beautés en y appliquant mille baisers. Je découvris enfin le centre de volupté, cette source ineffable de biens et de maux, en écartant ses cuisses d’albâtre, et je distinguai à travers la toison qui ombrageait ce canal de délices une couleur vermeille qui m’indiquait le but où je devais viser. J’y frappai sans balancer ; une fureur amoureuse animait mes mouvements, les reins souples de Constance secondaient mes transports, et après quelques secousses, nos âmes s’envolèrent, et, revenus de la léthargie merveilleuse, nous nous sentîmes inondés de ce nectar flatteur dont sûrement s’enivrent les dieux aux tables de l’Olympe.

Je jouissais de ce ravissement de délice quand je me sentis réveiller en sursaut par quelqu’un qui me poussait rudement. Mes yeux distinguèrent à la clarté du jour mon régent, que le hasard avait amené dans cet endroit ; je les reportai ensuite sur moi ; mais qu’on juge de ma surprise en m’apercevant de l’état où je m’étais mis machinalement, échauffé sans doute par la peinture voluptueuse du rêve que je viens de peindre et qui avait échauffé mon imagination.

Tout en dormant, j’avais probablement détaché les boutons qu’une ridicule décence a sans doute inventé pour emprisonner l’instrument de notre être ; ma main, qui cependant n’était pas faite à cet exercice si fréquent dans le jeune âge, s’était emparée de cette cheville, et quand je songeais que je dévorais de baisers les charmes de ma Constance, j’avais frotté et refrotté mon nerf érecteur de telle manière que mes cuisses étaient couvertes de cette essence prolifique que j’avais cru darder dans l’intérieur du bijou séduisant de ma divinité.

Je frémis en examinant l’état où j’étais et ce que je devais appréhender de la fureur de mon régent ; je reportai mes regards sur lui, mais je ne distinguai pas dans les siens le courroux que je lui supposais. Cette vue me calma, et j’écoutai sans trouble le discours indulgent qu’il m’adressa :

« Eh quoi, jeune homme, à peine êtes-vous au monde que les intentions de la nature se manifestent en vous et que vous vous livrez à ces excès ; ignorez-vous les dangers auxquels vous vous exposez, et qu’une jouissance prématurée vous livre aux regrets tardifs de la langueur et de l’impuissance ? Je vous aime et je vois avec douleur que vous vous hâtez de cueillir la fleur avant qu’elle soit éclose, ou qu’au moins vous travaillez indirectement à la dessécher sur la tige. »

On observera que pendant ce préambule le révérend père me rajustait et affectait de replacer sous le linge de ma chemise l’objet de sa morale, qui était alors dans un triste état, suite inévitable de l’éjaculation que mes cinq doigts venaient d’exercer. Quand je fus tout-à-fait rhabillé, le digne régent m’embrassa, mais plus voluptueusement que je ne l’aurais désiré ; je sentis même sa langue se glisser sur mes lèvres et les humecter d’une salive brûlante. Je détournai la tête en rougissant, et il continua son discours :

« Oui, mon enfant, ajouta-t-il, nous ne devons pas nous exposer aux effets des passions, nous ne le pouvons même sans crime ; mais c’est quand nous avons atteint l’âge de leur irruption, par exemple à celui auquel je suis parvenu, c’est quand l’homme a atteint toute sa virilité, qu’il en peut faire usage. Tenez, continua-t-il, puisque la possession du sexe féminin nous est interdite, c’est quand le membre que la divinité nous place pour éteindre et assouvir les irruptions d’un tempérament impérieux est parvenu à cette forme, à cette grosseur, à cette longueur, que nous pouvons, sans craindre de contrarier les vues de la Providence, nous livrer au besoin du plaisir. »

Alors le révérend troussant sa robe me montra un priape d’une grosseur démesurée, enveloppé dans une épaisse et noire fourrure, et y voulut porter doucement ma main, dont il s’était emparé pendant le cours de sa pathétique exhortation.

Je la retirai précipitamment, puis jetant les yeux sur sa figure enflammée de l’ardeur la plus lubrique, j’examinai ses yeux qui ressemblaient à deux tisons ardents ; je le quittai et le laissai se manuéliser s’il lui plut et achever un office qu’il attendait d’une main que je consacrais à procurer à Constance l’ivresse de l’amour, et depuis ce temps j’évitai ses approches. Ô parents imprudents, qui établissez votre confiance en ces satyres déréglés, ces penaillons luxurieux, envoyez vos enfants au collége, et surtout chez des moines, il en est peu qui ne rapportent au sein de leurs familles le poison infect des vices les plus honteux.

À quelque temps de là, je reçus une lettre de ma chère Constance. Elle m’adressait les expressions de l’amour le plus tendre ; elle m’y peignait les occupations du cloître, et je distinguai dans sa narration que la chasteté était une vertu totalement exilée des couvents de filles comme des couvents d’hommes, que l’impureté et la lubricité étaient les bases de l’instruction que les uns et les autres donnent à leurs élèves. Jugez-en avec moi.

LETTRE DE CONSTANCE

AU CHEVALIER DE BELLEVAL.

« Combien je languis, mon cher petit mari, dans l’infâme prison où mes parents m’ont reléguée. Ne vous point voir augmente mon supplice ; il est effroyable, et surtout depuis que mon cœur me parle d’une manière bien plus intelligible et que je sais enfin à quoi m’en tenir sur l’emploi précieux que nous pourrions faire ensemble de nos moments, si nous en avions la liberté. Je suis femme, oui je le suis, et je n’en puis douter, depuis trois mois que la nature m’en donne régulièrement, aux mêmes époques, des preuves incontestables, par le désagrément auquel notre sexe est assujetti, et qui, après nous avoir fait jouir de nos droits de femme, nous conduit insensiblement à nous faire jouir des droits de mère.

« Si je pouvais me méprendre à ces signes dont je me suis fait expliquer la force et l’essence par une jeune religieuse du couvent, pour laquelle j’ai la plus forte inclination après vous et dont je vous expliquerai les causes, je ne pourrais de même me tromper à la violence de mes désirs ; ils sont extrêmes, et je brûle après l’instant qui doit nous réunir.

« Savez-vous, mon cher chevalier, que nous touchons l’un et l’autre à notre quinzième année, que je ne suis plus ignorante, et que lorsque je pense à vous, ce qui arrive à presque tous les instants, j’ai trouvé le moyen, à l’aide de cette même religieuse, de charmer les ennuis de l’absence. Elle m’a mise au fait du mécanisme de la nature, que nous avons si souvent médité sans le comprendre, et je connais à présent parfaitement l’usage de cette partie de votre corps adhérente que j’ai maniée tant de fois, et que la sœur Angélique m’a dit se nommer la verge masculine, autrement le membre par excellence ; nous avons essayé de même ces attitudes charmantes et voluptueuses que l’homme et la femme emploient en se livrant aux mystères de l’amour.

« Et sœur Angélique m’a prouvé, dans ces délicieuses conférences, qu’elle était excellente praticienne, et qu’il ne lui manquait que ce membre érecteur, ce membre précieux et divin, pour me procurer les charmes ravissants et inexprimables de la jouissance ; il est vrai que d’un doigt léger elle suppléait à cet outil miraculeux, qu’elle en chatouillait l’orifice de ma fente, qui commence à se garnir d’un duvet argentin et frisoté, que dans ces moments d’ivresse et fortement entrelacées, nos âmes quittent la région terrestre, que nous sommes dans un anéantissement inconcevable ; ah ! cher et aimable chevalier, que serait-ce donc si ce nerf que vous possédez s’introduisait dans ce trou, que la sœur Angélique appelle en folâtrant ma jolie blonde moniche ; oui, aimable ami de mon cœur, si l’extrémité de ce membre frottait amoureusement ce petit bouton qui se raidit sous les doigts de mon amie de clôture, au lieu de renaître à la lumière comme avec elle, l’amour et le plaisir nous fermeraient totalement les yeux, et nos sens engourdis et privés de leurs facultés, par une jouissance aussi vive, ne pourraient, au moins j’aime à me l’imaginer, plus nous procurer d’aussi fortes sensations.

« Vous allez donc quitter le collége et moi le couvent ; l’âge de quinze ans est le terme prescrit par nos parents pour nous rappeler auprès d’eux. Pendant l’espace de temps qui nous reste à franchir pour y arriver, méditez sur ma lettre, désirez comme moi l’instant de nos embrassements. Dieux ! quelle satisfaction de pouvoir examiner en vous les chefs-d’œuvre de la nature, de remonter sous ma main active et légère, la verge masculine et de jouir par son intromission de la réalité du plaisir, dont sœur Angélique ne m’a donné que l’ombre. Je ne puis penser à cette situation enchanteresse sans être consumée de tous les feux de l’amour ; je brûle ; le salpêtre et le bitume circulent dans mes sens, un délire convulsif embrase mon imagination, et je suis obligée de quitter la plume pour me servir de mon doigt et soulager mon martyr amoureux.

« Pardonnez-moi, je vous supplie, cette légère infidélité. Adieu, mon cher chevalier, ô vous que j’adore, je meurs d’amour pour vous, etc., etc. »

On voit par cette lettre de Constance que ses dispositions équivalaient aux miennes ; à la vérité, ses expressions annonçaient plutôt une libertine amoureuse par tempérament que par sentiment ; elle avait succombé aux caresses déréglées de la sœur Angélique, et j’avais résisté aux avances lubriques de mon régent ; j’en avais été épouvanté, saisi d’horreur, mais l’ivresse des passions, qui commençaient à me maîtriser, me fit glisser sur cette observation. J’adorais trop Constance pour outrager ses sentiments et ternir sa sagesse. Les plaisirs qu’elle m’annonçait dans sa lettre me tenaient lieu de tout, et je n’aspirais qu’au moment délicieux où je jouirais de sa possession.

En attendant cette précieuse époque, je palpais en imagination les ravissants appas que ma divinité m’avait offerts en songe dans le bosquet où j’avais été surpris par mon régent ; alors en connaissance de cause, je me plaisais à frotter avec mes doigts le nerf érecteur qui avait été l’objet de la luxure effrénée de ce prêtre impur, les bulbes qui l’accompagne se gonflaient, je tombais en extase, et cette demie jouissance m’enivrait et me donnait une idée à peu près directe de la jouissance complète qu’éprouvent deux personnes de sexe différent confondus l’un dans l’autre.

Enfin arrivèrent mes 15 ans, ce terme tant désiré, et je quittai le collége aussi savant que quand j’y étais entré. Je ne crois pas que le Créateur m’ait obligation des actes de religion et de bigotisme qu’on m’a fait consommer. Ma Constance, voilà l’être suprême que je voulais. La publicité de mes jouissances, ma seule et unique confession, l’amour et le plaisir, les objets du culte et mes divinités. C’est dans ces sentiments que je passe à mon retour à la maison paternelle, et mes premières paroles furent de m’informer de Constance. Elle m’avait précédé chez sa mère. J’y volai. Amour, divin amour, voilà l’intéressant de notre vie. Comment parviendrai-je à la décrire ?

Effets naturels du plaisir depuis 15 ans jusqu’à 25,

âge des plaisirs.

À quinze ans, saison des amours,

Le cœur parle un tendre langage ;

On commence à voir d’heureux jours

Et l’on n’a plus son pucelage.

Chaque jour le nerf érecteur,

Levant son orgueilleuse tête,

Prend une nouvelle vigueur

Auprès d’une belle poulette.

Bientôt les attraits du plaisir

Sans cesse enflamment notre audace.

Tout con irrite nos désirs,

Cul, motte, tetons et tetasses ;

L’on fout sans rime ni raison ;

Qu’importe, pourvu qu’on enconne.

Jeune homme alors gare au poison,

L’amour quelquefois empoisonne.

Comment résister aux appas

Qu’expose à nos yeux une belle ;

Quand elle nous presse en ses bras,

Qui peut soupçonner la cruelle.

À cet âge vivre et mourir,

Ah ! quel délicieux délire !

Pour me faire un nouveau plaisir,

Dès que j’enfonce elle soupire.

CHAPITRE III.

Ce beau jour, ce jour si charmant, arriva donc au bout de quelques-uns, que Constance et moi fûmes de retour, elle de son couvent et moi de mon collége. Ces journées-là nous avaient paru des années ; l’expression du désir était dans nos yeux ; à notre approche nous éprouvions tous les frémissements de l’amour, et nous ne songions qu’à pouvoir offrir à ce dieu un hommage qui fût digne de lui.

Je brûlais après cet instant, lorsqu’il se présenta ; il s’en fallut peu que notre trouble et notre ravissement n’apportassent un obstacle sensible à cet acte de première jouissance.

J’avais quitté la compagnie à l’issue du dîner, on me croyait même sorti du logis, quand Constance, sous le premier prétexte, ou seulement pour se récréer, sortit pour aller prendre le frais au jardin. Ses parents et les miens faisaient un whist et comme les yeux de la défiance n’étaient point ouverts sur nos actions, que notre âge paraissait nous rendre incapables d’exécuter ce que nous étions résolus à entreprendre, on ne s’aperçut seulement pas de notre commune éclipse.

On va sans doute s’étonner de la hardiesse de Constance, une fille de quinze ans, élevée dans un couvent jusqu’alors, osant se débarrasser de ses chaussures pour monter à petit bruit dans la chambrette d’un jeune homme de mon âge, qui l’attendait avec la plus vive impatience ; mais après les expressions de la lettre qu’elle m’avait écrite de son cloître, après les témoignages brûlants qu’elle m’avait donnés de sa passion et de l’envie qu’elle avait de conclure avec moi la défaite de sa virginité, cet étonnement ne pourra que cesser.

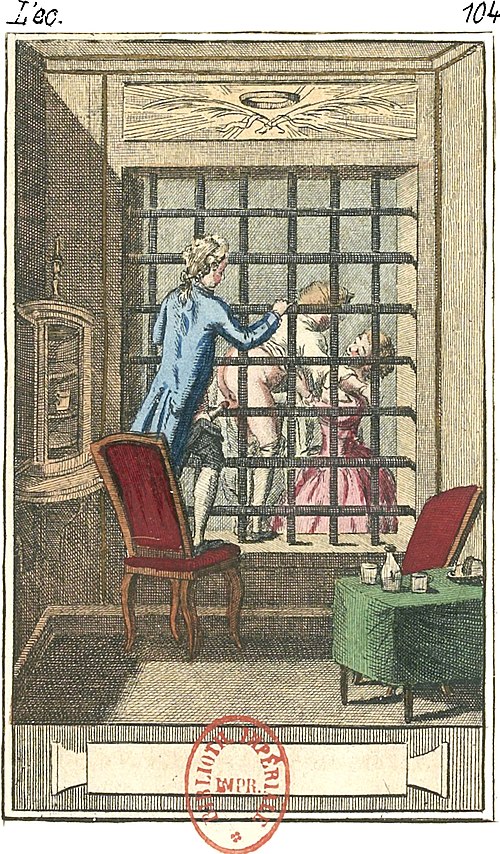

Constance frappa doucement à ma porte ; je tenais en main un livre que j’avais ouvert au hasard, plutôt par désœuvrement que par besoin de lecture ; je tressaillis en l’entendant et je courus lui ouvrir.

Elle n’eut pas sitôt mis les pieds dans cet asile destiné à nous donner les premières caresses et les premiers témoignages des feux dont nous étions embrasés, que je courus fermer le verrou sans qu’elle y apportât la moindre résistance ; nos desseins étaient les mêmes ; ses joues étaient colorées de ce vermillon séduisant que l’art des petites maîtresses ne peut imiter, et je ressentais les symptômes de vigueur qui décèlent un jeune et ardent combattant, qui se dispose à entrer pour la première fois dans l’arène amoureuse du plaisir et du libertinage.

Je pris ma Constance entre mes bras et la posai sur mon lit ; la jolie friponne ne se défendit pas de ce procédé de ma part ; au contraire, me passant les bras autour du cou, elle m’appliqua le baiser le plus ardent sur la bouche, et je m’aperçus alors que la sœur Angélique, qui lui avait donné au couvent de si jolies instructions, n’était pas plus retenue que mon régent de collége, car elle me glissa sa langue entre mes lèvres, et j’avoue à cet égard que je ne m’attendais pas à cette espèce de baiser que je lui rendis cependant, tant mon ivresse égalait la sienne.

Je ne sais pas comment je ne mourus pas de plaisir en recevant et en rendant des baisers aussi délicieux ; nous en restâmes enivrés pendant quelques minutes, pendant lesquelles nos sens étaient plongés dans le délire. Heureuse situation ! pourquoi n’es-tu pas toujours existante, et quel genre de supplice de dépeindre ce que l’âge avancé ne me permet pas d’éprouver !

J’avais ressenti mille délices lorsque j’avais rêvé que les appas de Constance étaient à ma disposition dans les bosquets du collége des Bénédictins ; je touchais au moment de réaliser cette scène enchanteresse ; le temps que nous avions à employer s’écoulait comme l’ombre ; je me ressouvins de ce que j’avais exécuté en songe, et de gradation en gradation, je m’occupai d’en remplir tous les points. Une gaze incommode me dérobait la vue parfaite de la gorge de Constance, je la débarrassai de ce tissu tyrannique qui retenait prisonniers les deux plus beaux tetons de 15 ans que la nature ait jamais formés, je la délaçai ; mais bientôt ému, transporté de cette fureur amoureuse qui ne connaît aucunes bornes, je la déshabillai entièrement, et en un clin d’œil cette charmante opération fut terminée.

Que faisait cependant Constance ? Le croiriez-vous, mes lecteurs, elle me rendait le même service, autant que l’activité de ses mains et la pétulance de ses désirs le lui pouvaient permettre. En un moment toutes nos hardes furent éparses sur le plancher ; il ne nous restait plus que notre chemise ; nous nous hâtâmes de la jeter loin de nous avec le reste, et chacun de notre côté nous dévorâmes des yeux les beautés qui s’offraient à nos regards lascifs et empressés.

Est-il en effet un coup d’œil plus enchanteur, un spectacle plus imposant pour deux jeunes personnes qui touchent au premier moment de la jouissance que la vue de ces beautés après lesquelles ils soupirent depuis longtemps ?

Nous étions extasiés, saisis d’admiration vis-à-vis l’un de l’autre ; les tetons de Constance fermes et séparés servaient de ralliement à mes regards, qui se perdaient dans l’immensité de leurs perfections. Ce bouton naissant qui semblait m’inviter à le cueillir était l’objet de mes hommages ; mais à quoi donner la préférence quand je parcourais ensuite avidement son ventre poli par les grâces, sa motte grassette et rebondie, ombragée d’un poil ou plutôt d’un léger duvet blond, qui semblait servir de retranchement à la forteresse que je devais attaquer et prendre d’assaut ; ses cuisses faites au tour et généralement tous les charmes que je passais en revue. J’aurais voulu tripler mon être, afin de pouvoir rendre un hommage particulier à chacune de ces perfections ; mais, hélas ! je ne possédais qu’un sacrificateur, je n’avais qu’un membre viril à offrir à ces différents appas, et comment la vue de ces miraculeuses beautés ne l’aurait-il pas rendu ferme, long, tel enfin qu’il devait être pour triompher du pucelage de ma Constance ? Comme il était en ce moment l’unique objet des désirs de mon amante, elle y avait porté les mains, et soit que ce fût l’effet de ses attouchements voluptueux, soit que ce fût celui de son extrême extension, soit enfin que le moment fût venu, la tête de ce membre, qui allait sous quelques minutes jouer son premier rôle que l’amour libertin offre à ses sectateurs, avait brisé les liens qui le retenaient captif, et la peau du prépuce s’était rejointe à tout le reste ; j’étais enfin dans l’état où se trouve maintenant nos prêtres infidèles, j’étais décalotté. Je n’en avais pas encore reconnu l’effet, je n’avais pas encore vu la tête d’un nerf érecteur dans toute son étendue, et j’admirais avec Constance cet effet prodigieux où dans un seul moment ma verge venait d’être le but d’un miracle bien plus flatteur pour moi que celui de la verge de Moïse.

L’heure du berger sonnait ; ma Constance, en découvrant voluptueusement le cadran, m’invitait d’y placer l’aiguille ; mais, ô chagrin sans pareil, à notre première tentative, ce qui devait être le soupir fut un cri de douleur, et cependant j’avais avancé l’ouvrage de quelques jours ; ma Constance éprouvait les plus horribles tourments, et cependant, mourante de plaisir, elle me priait avec ivresse de lui ravir le reste de sa joie. Ô courage ! ô Constance héroïque ! eh quoi, dans ce moment critique, comment pourrais-tu préférer le plaisir à la douleur ?

Quelques gouttes de sang que nous sentîmes couler le long de nos cuisses nous annoncèrent que le vainqueur ne tarderait pas à entrer avec gloire dans la domination qu’il s’était choisie ; mais jeunes sans expérience, nous ne nous étions pas aperçus que la posture où nous étions nous était incommode ; un oreiller que je posai sous les reins de Constance facilita l’entrée de ma flèche dans le sanctuaire de l’amour. J’y fus reçu en conquérant aimable ; quelques coups de fesses de mon amante m’assurèrent que j’étais au comble du bonheur et de la félicité, que la volupté m’avait ouvert ses portes. Que dis-je, ah ! je ne tardai pas à m’en apercevoir moi-même à la liberté que mon aide-de-camp avait d’aller et de venir dans ce temple du plaisir ; mes muscles se gonflèrent, j’y seringuai l’essence précieuse de la vie, et ma Constance, qui avait déjà coopéré à cet acte libidineux, était ensevelie dans cet évanouissement si cher, où les mortels sont égaux aux dieux mêmes.

Je m’en rapporte aux candidats, aux ingénues élèves de la nature, non, ce n’est point à ces premiers moments d’ivresse qu’il est possible de se replonger dans ce charmant délire ; les désirs de jouissance se succèdent avec trop de rapidité ; aussi nous nous reposâmes, ou plutôt, sans continuer l’exercice fatigant que nous venions de faire, Constance et moi, nous nous occupâmes à faire la revue des charmes que nous découvrions l’un dans l’autre. Elle examinait la forme, la longueur, la grosseur de l’objet de ses ardents plaisirs, car il n’avait rien perdu de sa majesté ; elle chatouillait avec grâce les témoins authentiques des prouesses de la verge masculine ; quelques poils semés çà et là sur ces globes génitaux captivaient aussi son attention, et elle ne pouvait concevoir comment l’espace de dix années avait pu former des trésors aussi admirables pour elle.

De mon côté, je maniais et remaniais la gorge de Constance ; ma main libertine parcourait toutes les parties de son corps, je les couvrais de baisers, et ce premier moment où je signalai mes transports amoureux fut aussi le nec plus ultrà de la lubricité, car, inspiré par je ne sais quoi, qui m’indiquait en un seul moment toutes les ressources ingénieuses du plaisir, je glissai ma langue dans les lieux d’où mon aide-de-camp venait de sortir en triomphe, j’en promenai le bout sur une éminence que j’y rencontrai. Constance tressaillit ; un coup de cul qu’elle donna m’apprit la nature du plaisir que ce principe de la parole lui procurait. Je continuai ce charmant badinage ; bientôt une seconde extase aussi charmante, aussi délicieuse que la première, fut le fruit des mouvements réitérés de ma langue ; je recueillis la céleste ambroisie distillée par les canaux du plaisir avec les restes précieux de ce sang que j’avais fait couler pour ma satisfaction et pour la sienne.

Mes désirs, irrités par ce nouveau moyen de jouir ne furent plus contenus ; j’enlevai Constance de la place où je l’avais mise, je la retournai et je rendis à ses deux jumelles, à ces fesses adorables, le même hommage que j’avais adressé aux autres parties de son corps, et nous étions prêts à recommencer le second acte de notre capitulation, lorsqu’une voix aigre qui appelait Constance par toute la maison, nous engagea à signer une trêve et à nous rhabiller promptement. Nous le fîmes avec beaucoup de regret, et un escalier dérobé qui donnait sur le jardin l’y conduisit, d’où elle rejoignit la compagnie, en s’excusant du mieux qu’elle le put sur les motifs de son absence.

Je ne tardai pas à reparaître ; nous rougîmes tous deux à la vue l’un de l’autre, comme si nos yeux eussent dû nous trahir, et qu’en nous voyant on eût dû deviner que ma Constance, ma divine Constance, n’était plus pucelle et que j’étais le mortel heureux qui venait de cueillir son pucelage en lui donnant le mien.

Quiconque s’établira juge de mon tempérament et de celui de Constance ne tardera pas à prononcer, d’après la peinture expressive de cette première séance, que le sien annonçait une prêtresse dévouée au libertinage, et que je serais moi-même un zélé partisan de la débauche. C’est ce que nous ne tardâmes pas à prouver l’un et l’autre en nous faisant mille infidélités ; mais ce qui paraîtra sans doute plus étonnant, c’est que nous le sûmes, et que loin de nous quereller, nous en plaisantâmes et ne nous gênâmes point.

Ma mère avait à sa table un espèce d’abbé, plus savant sur le code de Cythère que sur le rituel ecclésiastique, et qui avait prêté plus de serments aux genoux d’une jolie femme que sur le décret de la Constitution ; il est vrai que pareils serments étaient aussi faux que ce dernier l’aurait été. La politique ou l’intérêt en auraient rédigé tous les articles, mais cela ne doit point étonner, l’agent sacerdotal, en recevant les ordres sacrés d’un prélat ambitieux, a toujours formé intérieurement le dessein de sacrifier son honneur et sa religion à ces deux passions, et l’abbé de Gerville était de cette trempe.

L’abbé de Gerville endoctrina Constance ; je le sus et j’en plaisantai. Si quelque chose me chagrinait dans cette escapade de ma jeune amante, c’était d’avoir pour rival un faquin d’ecclésiastique, un intrigant en manteau court, qui n’avait, comme la plupart de ses dignes confrères, d’autre revenu que les bienfaits d’une femme bigote qu’il avait séduite et qu’il escroquait tout en déshonorant sa maison. Je ne sais pas même où j’aurais porté mon ressentiment si dans ce temps mon cœur n’avait été tout à la fois occupé de deux fortes passions que m’avaient inspirées deux femmes de chambre de ma mère, Sophie et Louison. Sophie avait 24 ans et était une de ces blondes languissantes, qui annoncent et ont en effet plus d’amour que de lubricité. Louison, au contraire, était une brune piquante de l’âge de 20 ans, qui avait voué tous ses sentiments au libertinage, et qui en avait fait volontiers le principe de toutes ses actions.

Je n’avais pas eu beaucoup de peine à triompher d’elles, et connaissant leurs caractères, je m’y étais pris d’une façon totalement différente. J’avais soupiré quelque temps auprès de Sophie, et j’avais agi auprès de Louison. Louison s’était glissée dans ma chambre sans se faire prier, et j’avais non sans quelque résistance obtenu la permission d’aller trouver Sophie dans la sienne. J’avais trouvé en elles des beautés différentes. Louison, quoique moins âgée, était beaucoup plus formée que Sophie, et en faisant l’analyse de ses appas, j’avais déjà découvert que cette grotte charmante, par où son pucelage s’était exhalé, avait déjà souffert plus d’une attaque ; les lèvres de cette partie que convoitent tous les hommes avaient perdu le vermeil de leur couleur et commençaient à se former ; sa motte abondamment fournie d’un poil noir et épais paraissait être bouclée par l’excès des jouissances ; ses tetons n’étaient pas aussi fermes que ceux de Sophie, sa bouche n’était pas aussi fraîche que celle de Sophie, sa peau était bien moins veloutée, ses fesses témoignaient par une certaine mollesse qu’elles avaient été plus caressées que celles de Sophie, et cependant je préférais Louison à Sophie.

Qu’on me demande la raison de la bizarrerie de ce contraste, la voici : c’est que Louison était de complexion plus chaude, plus lubrique, plus sensuelle, plus voluptueuse et infiniment plus amoureuse ; c’est qu’un jeune homme qui ressentait le besoin d’être initié à tous les mystères du plaisir, ce n’était plus l’amour qui me conduisait, c’était la volupté. Et qui mieux que Louison pouvait m’en faire connaître toutes les variations, postures ménagées avec art, baisers lascifs, secousses du poignet vives ou ralenties, coups de langue ardents ou passionnés, mobilité de charnière, tout en cette fille adorable était charmant. Avec quel art, ô Priape, ô toi qui nous guide au suprême bonheur, cette infatigable patricienne des plaisirs que tu inspires savait au moment de l’éjaculation en retenir l’effet en détournant, par un mouvement de croupion, ménagé avec art, l’effusion de la liqueur spermatique en la faisant rentrer au milieu du canal d’où elle était prête à s’élancer avec tant d’ardeur. Oui, dans ces moments convulsifs, Louison n’était pas une simple mortelle, c’était une déesse embrasée de tous les feux de l’amour et qui savait en entretenir la flamme et en ménager l’explosion.

Mon but n’était pas cependant rempli ; je voulais célébrer mon orgie, et que Louison et Sophie m’aidassent ensemble à en faire les honneurs. J’eus quelque peine à leur persuader de se prêter à cette scène voluptueuse ; mais après quelques débats, si je dois les en croire l’une et l’autre, la passion qu’elles avaient pour moi les détermina, et au premier jour propice, vers les onze heures du soir, elles s’introduisirent dans mon appartement.

Louison, plus prévoyante que moi, qui ne pensais qu’aux plaisirs, et qui, dans la fougue d’un tempérament robuste, ne songeais qu’à le satisfaire, avait été faire un tour à l’office et avait obtenu du maître d’hôtel, qui sans doute était mon adjoint, une couple de bouteilles d’un excellent vin propre à réparer les forces épuisées, et quelques tranches de jambon. Je ris beaucoup à l’aspect de cette attention de sa part ; nous mangeâmes un morceau, bûmes quelques verres, puis je proposai à mes deux friponnes de tirer au sort laquelle des deux éprouverait la première les effets de ma vigueur.

Deux pailles artistement coupées me servirent pour cet objet, et le sort tomba sur Sophie, à qui j’expliquai mes voluptueuses intentions ; elles consistaient à se laisser déshabiller totalement par Louison et par moi, à se laisser exploiter ainsi nue, pendant que Louison serait la gardienne de notre buffet et notre pourvoyeuse, ce qu’elle-même serait obligée de faire, pendant qu’à son tour Sophie se prêterait à mes embrassements luxurieux. Louison accepta le diplôme, mais j’eus quelques scrupules à vaincre de la part de Sophie, qui ne céda qu’à la violence que nous lui fîmes en la dépouillant de ses vêtements.

Quel beau corps que celui de Sophie ! quels trésors je vis à découvert ! Le ciel ouvert, la majesté éblouissante du Créateur, environné des rayons de sa gloire, n’en peut offrir de pareils. Quelles proportions ! quelle gorge ! quels tetons ! quel ventre ! quelle motte ! quelles fesses ! quelles cuisses et quel… ! Ah ! je m’arrête en ce moment, une éblouissante ardeur me transporte, je me précipite sur Sophie, je l’embrasse, je lui insinue l’argument de la volupté. Ô ma Sophie ! ô mon ange ! reçois mon âme ! Elle se dissout et se confond parmi les torrents de la chaude liqueur dont je l’inonde…

Pendant ce temps, Louison avait cessé d’être spectatrice, et, en habile et prudente fonctionnaire, elle était à la table, qui nous versait à boire. Cette jouissance consommée, à peine Sophie était-elle hors de mes bras, que Louison eut le même sort. Je ne décrirai pas avec quel agrément cette aimable enfant de l’amour sut m’y retenir ; quatre fois elle reçut l’abondante effusion du plus pur de mon sang, et me rendit l’échange. L’heure de nous séparer étant venue, nous nous séparâmes tous les trois fatigués, mais également satisfaits l’un de l’autre.

CHAPITRE IV.

J’atteignais ainsi que Constance ma vingtième année, et chacun de notre côté nous volions de plaisirs en plaisirs. Toujours follement entêtée de son abbé de Gerville, elle ne respirait que pour lui. Je ne m’en étonne plus maintenant que l’école du grand monde m’a enseigné tout le libertinage dont est pourvue cette espèce calotine ; rien de si scélérat en amour qu’un abbé. C’est une vérité reconnue de tous les temps.

On préparait mon équipage pour rejoindre ma garnison, et le régiment dont je venais d’être nommé lieutenant. Adieu Constance, adieu Sophie, adieu Louison ; je n’aspirais qu’au moment de mon départ et aux plaisirs qui m’attendaient dans une ville éloignée de la mienne, où j’allais être totalement mon maître.

Pendant que je me disposais gaiement à aller habiter un nouveau séjour, Constance sentait remuer dans son sein le germe criminel des caresses impudiques de son cher calotin ; bientôt elle n’allait plus oser lever les yeux dans notre province, de sorte qu’ayant communiqué ses craintes à ce monstre ecclésiastique, il lui donna les plus exécrables conseils ; et un beau matin, ayant soustrait les bijoux de sa mère, ils firent ensemble un trou à la lune, et telles perquisitions que sa famille, la mienne et moi ayons faites, nous ne pûmes découvrir leurs traces. Ce ne fut que bien du temps après et par hasard que je la retrouvai au sein de la capitale, et que j’appris de sa propre bouche les infâmes excès de son libertinage, que je vais mettre sous les yeux de mes lecteurs, pendant qu’on ferme mes malles et que ma chaise de poste s’apprête. Je rendrai compte ensuite de mes aventures de garnison.

J’ai dit que Constance était grosse et que l’abbé de Gerville l’enleva pour la conduire à Paris, dans le dessein de lui manger ou de lui voler les bijoux qu’elle avait emportés à sa mère. Ce trait n’est pas rare dans un méprisable ministre de l’Église ; plus d’un s’est signalé dans de semblables forfaits. Constance ne tarda pas à se repentir de sa fuite ; en arrivant, elle se livra aux plaisirs effrénés de la débauche et de la lubricité ; méprisant souverainement l’objet qui avait pu la réduire dans l’état où elle se trouvait, elle ne rougit pas de livrer ses appas aux fréluquets dont cette grande ville est pourvue ; et le temps de sa grossesse étant arrivé, l’abbé, l’infâme abbé, saisit ce moment pour la dévaliser et la laisser sans ressources au milieu de Paris. Qu’on me permette d’employer ses expressions pour dire ce qu’elle devint. C’est maintenant Constance qui parle :

« Après la lâche et honteuse fuite de l’abbé, toute autre que moi se serait trouvée abattue par le désespoir ; mais point du tout. Je regrettai plutôt la perte de ma petite fortune que cet indigne suborneur ; j’avais lu l’histoire du fameux Dom-Bougre, portier des Chartreux, Thérèse philosophe, la Religieuse en chemise et mille autre livres de cette espèce. J’y avais remarqué les moyens employés par les filles libertines qui s’étaient trouvées dans le même embarras que moi.

« À peine eus-je fait déposer mon enfant dans l’hospice destiné à recevoir les orphelins infortunés et que je fus relevée de mes couches, que je changeai d’hôtel et me transportai dans un domicile où de tous temps avaient logé des femmes prostituées, c’est-à-dire au bordel. Le matin, je faisais des parties, et au déclin du jour, postée en sentinelle sur le seuil de ma porte, j’y toisais les passants d’un regard lubrique et effronté, et les invitais à venir recueillir le suc précieux de mes faveurs amoureuses, je ne dirai pas le poison infect de la vérole, car Vénus sans doute préside au soutien de mon existence, puisque dans la multiplicité d’hommes à qui j’ai livré sans réserve la possession de mes charmes je n’ai reçu d’aucun ce tribut de la prostitution.

« Elle est innombrable la multiplicité d’aventures qui me sont arrivées dans ce charmant état. J’en donnerai quelque jour un détail circonstancié et me plairai à décrire toutes ces paillardises de ceux qui viennent au bordel, à prix d’argent, essayer de retrouver leurs forces épuisées.

« Tantôt un vieil abbé prenait plaisir à marmotter ses patenôtres sur mon ventre nu et à baiser dévotement la relique qui était au bas, tandis que d’un poignet robuste je secouais un membre flasque, dont rarement il m’était possible de soutirer quelques gouttes du précieux élixir dont la source était tarie.

« Quelquefois un autre prenait mes fesses pour l’objet de son culte, et de mon cul faisait un autel ; c’était sur ce trou de l’amour qu’il répandait ses libations et consommait le sacrifice, sacrifice de sa part infiniment plus pieux et plus sincère que ceux que ces tartuffes offrent à la divinité.

« Le bourgeois, le robin, le militaire, le financier, tout était admis dans mon temple, dont j’étais seule la déesse. Jamais sanctuaire ne fut mieux desservi ; il est vrai qu’à l’exemple de ceux du catholicisme nul n’en sortait sans laisser son offrande en argent. Ce n’étaient pas les chaises qui se payaient chez moi, mais bien la vue et le maniement du plus joli des tabernacles.

« J’ai dit que le matin je faisais des parties ; comme je sortais un jour pour aller faire pousser quelques soupirs à un vieux financier, à qui on n’en avait rarement arraché qu’à l’aide d’un poignet vigoureux ou d’une poignée de verges, je fus abordée par le père procureur des capucins de la rue St-Honoré, qui, en trois mots, me dit à l’oreille que quoique son état ne lui permit pas de porter de l’argent, je n’avais qu’à me rendre dans la même matinée à son couvent, que je serais contente, et que je pouvais le demander sous prétexte de la confession.

« Pareille aubaine n’est pas à refuser ; de l’argent et un moine, quelle journée délicieuse ! Je me rendis au rendez-vous et fus introduite par le révérend père lui-même de l’église à son oratoire où il me conduisit et très-mystérieusement ; mais, ô comble des voluptés, au lieu d’un moine, ils étaient deux. Quelle récolte abondante, je m’en souviens toujours avec ivresse.

Qui n’a jamais été foutue par un moine n’a point connu le plaisir, ou du moins n’en a qu’une imparfaite idée ; c’était à qui s’empresserait le plus des deux à me contenter. La question était de savoir qui commencerait à jouir de ses droits ; je les mis d’accord en jetant moi-même le mouchoir. Le préféré m’assit d’abord sur ses genoux, tandis que l’autre, tout aussi ami de la bouteille que des plaisirs des sens, alla nous chercher des restaurants.

Celui que j’avais choisi pour lutter le premier était trop avare des plaisirs pour assouvir sur-le-champ sa passion, aussi, fourrant son doigt dans la source de Priape, dans la fontaine de Jouvence, dont il entr’ouvrit préalablement les bords, le vieux barbichon en fit couler la liqueur divine avec toute la grâce d’un danseur d’opéra. Cette manière agréable ne m’était pas inconnue, mais elle m’était toujours nouvelle ; il n’est pas nécessaire de me demander quelle était pendant ce temps mon occupation ; je rendais le même service au pénaillon, et le vieux coquin rendit presque en même temps les derniers soupirs de la volupté.

« Je rouvrais les yeux quand rentra le compagnon de mon masturbateur, mais dans le plus plaisant équipage qui se finisse deviner et dont on se soit encore imaginé. Le frocard nous apportait de quoi boire et manger ; mais je ne pus m’empêcher de rire aux larmes, lorsque je m’aperçus qu’il avait suspendu son seau à rafraîchir le jus de la treille sur un membre nerveux de huit à neuf pouces de long dont la tête rubiconde menaçait le bijou qui s’offrait à ses regards. Cet heureux pronostic redoubla ma gaieté ; je n’en devins que plus ardente et plus passionnée. Les deux pères m’attaquèrent presque en même temps, et tandis que l’un s’emparait du poste, l’autre montant à califourchon sur moi lâcha sa bordée entre mes deux tetons.

« Bien et dûment payée, je regagnai mon logis. Pendant l’espace de cinq années, je continuai ce commerce sans qu’il m’arrivât rien de remarquable, et ce fut pendant le cours et vers la fin des cinq suivantes que je revis mon cher Belleval à Paris. »

Voilà ce que j’appris de Constance elle-même, comme je l’ai déjà dit, et quelles furent ses occupations pendant l’espace que je fus à la garnison, pendant le premier séjour que j’y fis, qui fut de sept années consécutives, à l’exception de quelques voyages que je fis chez mes parents.

Depuis l’âge de 20 ans jusqu’à celui de 25, rien d’extraordinaire ne se passa dans mon existence. Quelques coureuses de garnison reçurent mes caresses ; je voulus entretenir et me mis à la mode des jeunes officiers ; je bus, je jouai et perdis mon argent, suivant l’usage ; tout le monde sait que les officiers de fortune redresse ceux qui en ont davantage qu’eux ; j’eus ce sort et je ne m’en plains pas.

Je vais donc passer à ce qui nous arriva à Constance et à moi depuis l’âge de 25 ans jusqu’à celui de 35, âge où l’homme et la femme dans toute leur vigueur offrent le tableau le plus vrai de la force des passions. De combien de plaisirs différents je vais peindre les nuances, que de jouissances multipliées je vais reproduire ! Oh ! que n’ai-je le pinceau divin et enchanteur de l’Arétin, mes phrases couleraient de source. Priape sourirait à mes expressions ; les hommes galants, les roués, les libertins, deviendraient mes imitateurs, et les courtisanes les plus lubriques et les plus expertes dans le grand art de la jouissance se modèleraient sans doute sur les égarements de Constance.

CHANSON.

Depuis 25 ans jusqu’à 45, âge des jouissances.

Adieu donc, tendre délire,

Où sans choix et sans façons,

Et bandant comme un satyre,

Je foutraillais tous les cons.

Aujourd’hui que la sagesse

Préside à tous nos plaisirs,

Dans les bras d’une maîtresse

Je contente mes désirs.

De temps en temps mon vit bande,

Je baise avec volupté,

Et quand j’ai fait mon offrande,

Je contemple sa beauté.

De mon doigt je la chatouille ;

Avec sa gentille main

Elle me prend chaque couille

Et me fait remettre en train.

Telle on voit dessus la rose

L’abeille se reposer,

Sur son sein je me repose

En cueillant un doux baiser.

Jusqu’au fond de sa matrice

Elle ressent mon amour ;

J’examine avec délices

De ses fesses le contour.

CHAPITRE V.

J’ai dit dans mon chapitre dernier qu’il ne m’arriva rien de remarquable à ma garnison jusqu’à l’âge de 25 ans, que je n’y fis absolument que dépenser mon argent comme un fou, et que les gens accoutumés à faire des dupes y trouvaient leur compte ; cependant, ce genre de vie commençait à me fatiguer cruellement ; il ne convenait point à mes sens bouillants, qui étaient accoutumés à être satisfaits lorsque leur voix se faisait entendre ; mais comment serais-je parvenu à me contenter sur cet article dans une petite ville où je ne voyais que des prudes et des bégueules dans toutes les sociétés où je me trouvais, où madame L’Élu, madame la lieutenante-générale, toujours guindées sur le ton grave et compassées, m’escroquaient au jeu mon argent et ne me permettaient pas seulement de leur baiser le bout du doigt ? Il y avait de quoi périr d’ennui en attendant quelques bonnes affaires, et j’y aurais succombé sans doute si le ciel n’eut amené dans notre ville une troupe de comédiens errants qui s’y fixèrent, et du moment que cette vermine qui court de villes en villes, de bourgades en bourgades, s’est établie dans un endroit quelconque, les mâles de cet assemblage burlesque et ridicule courent au café militaire, s’il y a garnison, et là ils s’étendent richement et avec emphase sur la composition de la bande, vantant adroitement les charmes de leurs compagnes, leur complaisance, leurs agréments. Qu’on ne croie pas qu’ils fassent étalage de leurs talents et de leurs vertus ; ils savent très-bien que c’est là le moindre objet où s’arrêtent des officiers, et qu’il n’y a pas de quoi faire bouillir la marmite une heure après leur arrivée. Tout le corps d’officiers sut par ces histrions vagabonds qu’il y avait du danger à s’approximer avec celle qui jouait les reines, attendu que la majeure partie des carabiniers lui ayant passé sur le ventre l’année précédente, elle était au régime ; ce qui prouvait conséquemment une vérole des plus compliquées. Que celle qui jouait les caractères était amoureuse comme une chatte et qu’on pouvait la prendre par tous les bouts, que tous les trous qu’elle possédait étaient au service du premier venu, ce qui, malgré son âge déjà avancé, lui attirait des pratiques. Que celle qui jouait les ingénuités avait déjà eu trois enfants, mais qu’il ne fallait pas s’arrêter à cette bagatelle, vu ses rares talents tant au lit qu’à la scène, et que l’amateur qui sortait de l’un ou de l’autre se montrait toujours content et satisfait.

L’opéra passa de même en revue. J’écoutais de toutes mes oreilles ce récit libertin ; mais je ne pus sans émotion entendre le portrait que fit l’affiche ambulante de cette troupe de la première chanteuse, nommée Jolival.

Jolival, disait-il, est la plus agréable de toutes nos femmes, la plus spirituelle et la plus belle ; on la dit aussi la plus voluptueuse, la plus raffinée sur les jouissances de l’amour, mais je n’en suis pas certain. Ce n’est pas pour nous que le four chauffe. Dans toutes les villes de garnison, depuis le colonel jusqu’au moindre officier, tous briguent sa conquête. C’est elle qui fait la plus ample récolte, et, quoique notre camarade, elle ne voyage jamais qu’en poste, tandis que le plus souvent nous allons nu-pieds. Elle doit arriver demain, messieurs, continua-t-il en regardant avec attention ce groupe de Cesars de ma trempe qui l’écoutait, vous la verrez ; mais gare vos cœurs et vos pistoles.

Je fis mon profit de l’avertissement, mais cependant je me résolus bien d’arracher pied ou aile de mademoiselle Jolival, si elle était en effet telle qu’on nous l’avait dépeinte, et pour cet effet j’allai l’attendre sur les glacis du rempart, à l’heure à peu près ou elle devait arriver.

Je ne fus pas longtemps dans l’attente. Une chaise que je vis de loin m’annonça l’objet pour qui je me sentais déjà de la passion, et fut arrêtée par la sentinelle. Je volai au poste assez tôt pour voir la belle Jolival. Je dis à la sentinelle de la laisser passer, et indiquai au postillon la route de mon auberge. Je servis d’écuyer à cette infante de coulisse, qui agréa mes soins comme ceux du premier venu, et dès le même soir je soupai et couchai avec elle, après quelques grimaces de sa part ; mais je trouvai bien le moyen de les faire finir en montrant une bourse bien garnie, qui fut acceptée pour les frais du voyage.

Le malotru, que sans doute elle payait pour annoncer ses appas un jour avant son arrivée, n’avait pas menti dans l’éloge qu’il en avait fait, et la nuit que je passai avec Jolival fut pour moi la nuit la plus délicieuse. J’avais goûté mille plaisirs avec Louison, mais combien ils étaient peu de chose auprès de ceux que me procura cette beauté ! Avant d’en donner le détail circonstancié, je vais jeter à la hâte sur le papier les trésors voluptueux que la belle Jolival offrit à mes désirs empressés.

Les plus beaux yeux du monde surmontés de deux arcs d’ébène dont la prunelle lançait les étincelles de la concupiscence, une bouche adorable ne s’ouvrant dans les accès du plaisir que pour proférer les polissonneries les plus spirituelles, une gorge admirable, ornée de deux tetons qui, quoique volumineux, n’avaient rien de rebutant ; des veines d’un bleu d’azur dessinées dessus, traçaient aux amants la carte des Pays-Bas, ventre poli, motte enchanteresse, dont le poil noir et parfaitement frisé accélérait le plaisir par son frottement délicieux ; mais ce que j’aurais peine à décrire, ce que je brûle de nommer et ce que je vais indiquer par la lettre initiale, c’est le c.. de cette divine chanteuse. D’après le récit que j’avais entendu faire, je ne pouvais douter que cette place n’eût été bloquée une infinité de fois, et qu’elle n’eût souffert bien des assauts ; cependant, je ne m’en aperçus pas, et je puis dire sans vanité que j’étais parfait connaisseur sur cette partie, l’ornement du beau sexe, et que le manège artificiel des courtisanes qui possèdent le talent merveilleux de se rétrécir à leur gré ne m’en a jamais imposé, que j’ai vaincu sans peine les obstacles mécaniques qu’elles appellent leur prétendue virginité ; mais Jolival n’était pas dans ce cas ; c’était un demi-pucelage que j’avais à conquérir et que j’obtins non sans m’être beaucoup évertué.

Deux colonnes d’ivoire servaient de support à cet édifice. De ma vie je n’ai vu de plus superbes cuisses ; jambes faites au tour, pieds furtifs et mignons, telle était ma déesse du jour, à l’examen des attraits qu’elle offrait par devant à ma lascive curiosité.

Par derrière, autre miracle d’amour. Ces mêmes cuisses que j’avais dévorées de baisers me parurent encore plus dignes d’admiration ; elles soutenaient de ce côté un cul miraculeux fait exprès pour l’amour, deux fesses serrées, fermes et rebondies, au-dessus desquelles des hanches bien prises formaient l’ensemble d’une croupe ravissante. L’amour tira les rideaux du lit, et n’ayant d’autres témoins de nos ardents plaisirs que nos transports mutuels et convulsifs, nous procédâmes à une infinité de mystères amoureux et lubriques que je vais peindre afin d’instruire mon sexe sur les variations du plaisir.

Après avoir satisfait à l’ardeur de mes sens, en exploitant Jolival suivant la manière accoutumée, c’est-à-dire de cette façon simple et générale qu’emploient et qu’ont toujours employée nos premiers pères, pour créer des malheureux du tiers-état, des ministres déprédateurs, des législateurs intéressés, des juges sans honneur, des fripons administrateurs, des prêtres sans mœurs et des prélats libertins, en nous mettant sans cérémonie l’un sur l’autre et en assouvissant la chaleur la plus violente de nos désirs, nous passâmes à ces nuances qui, lorsqu’elles sont vivement senties, ne nous laissent plus rien à désirer en jouissance.

Jolival aimait ardemment la pratique du plaisir que j’avais goûté machinalement avec Constance à l’époque de la défaite de son pucelage, en glissant machinalement ma langue dans l’intérieur de son bijou ; elle formait mille replis de son corps ; d’abord, elle prit ma main qu’elle posa sur l’éminence de sa petite fente ; j’y portai le doigt majeur mais elle m’arrêta en m’adressant ces mots :

Mon cher chevalier, croyez-vous de bonne foi que votre doigt puisse faire plus d’effet et me faire éprouver plus de sensations que celle que je viens d’éprouver avec l’arme redoutable que vous m’avez enfoncée jusqu’à la garde dans le réduit central de la volupté ? En me le mettant, vous m’avez plongée dans une extase délicieuse ; j’en ressens encore toute l’ivresse, et si je ne connaissais pas une manière encore plus parfaite et plus ravissante de jouir de vos embrassements, je vous supplierais de me le mettre encore ; mais je veux être votre Mentor en plaisirs et vous apprendre l’exercice le plus charmant qu’on puisse faire de cette partie qui facilite l’organe de la parole ; oui, je veux que votre langue fasse en ce moment l’emploi de votre membre viril, et vous m’en direz des nouvelles après.

Je compris ce que Jolival voulait me dire, et j’allais, posant ma tête entre ses cuisses, commencer mes fonctions et chatouiller voluptueusement avec ma langue ce muscle qui se roidit, dans les femmes, à peu près comme en nous le principe de la génération ; mais elle ne voulut pas de cette façon ; elle me fit coucher sur le dos comme une fille qui se prépare à l’amoureux combat, puis se mettant à cheval sur mon estomac, elle me tourna gracieusement le derrière, qu’elle appliqua sur mon visage, de manière que ses fesses se reposant sur le haut de ma figure livraient le joli petit étui de mon priape à la discrétion de mes baisers ; mais dieux ! dans quel délire je fus plongé quand je sentis que Jolival, en se baissant, s’était emparée de mon joyau avec sa bouche, dont elle formait pour lui un nouvel asile, que sa langue frétillante se promenait sur le filet qui réunit la membrane avec le prépuce ; qu’en un mot, par ses chatouillements vifs et prolongés elle m’excitait au souverain plaisir, dans le même genre que je pratiquais pour favoriser son éjaculation.

Détracteurs froids du plaisir, blâmez-moi si vous voulez, mais attendez pour le faire que vous ayez fait l’épreuve de pareille situation, et vous vous tairez sûrement.

Notre nuit se passa de cette façon à inventer mille postures différentes pour varier cette jouissance suprême, et nous nous réveillâmes le lendemain ivres l’un de l’autre. Le dirai-je ? Eh ! pourra-t-on le croire ? Notre amour dura huit grands jours, et ce ne fut qu’après avoir mis en usage tous les moyens de satisfaire nos désirs que nous nous aperçûmes que nos sens étaient pleinement satisfaits, et que le changement réveille le goût.

La troupe comique avait débuté, et cette ingénuité à trois enfants, dont on nous avait fait le détail au café, m’avait charmé par son nez retroussé et son air naïf et enfantin. Jolival commençait à m’ennuyer ; je voulus le mettre à tel prix que ce fût à Emilie, ainsi se nommait cette célèbre ingénuité comédienne, et je désespérais d’en venir à bout, le chevalier de Rosebois s’en étant emparé, lorsque lui-même m’en fournit les moyens. Tu sais, me dit-il, que j’ai l’honneur de le poser à Emilie ; mais elle m’excède et me fatigue horriblement. Je bande pour Jolival à qui tu commences à déplaire (tous les officiers s’en aperçoivent) et à laquelle tu renoncerais sûrement volontiers ; troquons ; d’ailleurs, Emilie a un furieux caprice pour toi ; elle a eu la bonne foi de me le confier, et Jolival me lorgne. Si tu acceptes le marché, dès ce soir je te mène chez Emilie, nous y ferons à trois une partie de débauche, et quant à Jolival, j’en fais mon affaire.

J’acquiesçai aussitôt, et le soir nous fûmes chez Emilie, qui, déjà prévenue, m’accueillit comme celui qui devait désormais fournir aux besoins de son tempérament et de sa cuisine. J’étais vêtu en habit de combat : une grande veste de coutil à la marinière et un pantalon étaient mes seuls vêtements afin d’en être plus tôt débarrassé, et par-dessus je m’étais affublé de mon manteau. Rosebois était en bourgeois, afin de dérouter les regards des curieux.

Après quelques préludes, que Rosebois feignit de ne pas apercevoir, il sortit sous prétexte de faire apprêter le souper. Emilie profitant de son absence vint m’embrasser amoureusement et me dit :

Mon cher Belleval, ce grand fou de Rosebois est sorti, profitons de son absence ; le temps est précieux ; tu bandes pour moi, je ne l’ignore pas ; je l’ai lu dans tes yeux, et plus encore le long de tes cuisses chaque fois que tu m’apercevais à la parade militaire ou ailleurs ; mets-le moi, je t’en conjure, et pour ne point y être surpris, faisons cette douce affaire à la grenadier, et baise-moi debout ; nous nous en dédommagerons une autre fois plus à notre aise.

Je ne me le fais pas répéter. Je troussai Emilie, et sans m’arrêter à examiner ses cuisses, son ventre, sa motte et son ethua, vomissant tous les feux de la luxure, je tirai mon membre nerveux hors de sa prison, dont il aurait de lui-même forcé les boutons, et nos corps se joignirent.

J’eus bientôt enfilé Emilie et je lui poussai les plus vigoureux coups de cul, qu’elle me rendait avec usure, quand Rosebois, qui se doutait du fait et qui ne s’était évadé qu’à dessein, rentra tenant un tambourin sur lequel il battait la mesure.

On croira peut-être qu’Emilie et moi fûmes déconcertés de sa plaisanterie, mais point ; le son du tambourin échauffa nos transports ; il s’assit gravement sur une chaise et ne cessa de nous accompagner qu’au moment où nous sentions se glisser dans les veines de toutes les parties de notre corps l’élixir des jouissances, et que nos jambes ne nous soutenant plus qu’à peine, nous fûmes obligés d’abandonner la partie.

Nous soupâmes gaiement, et après le souper Rosebois s’éclipsa et fut sans doute trouver Jolival pour battre avec elle sur son tambourin, et nous laissa le reste de la nuit, Emilie et moi, en liberté de renouveler nos scènes lubriques.

Je me suis déjà déclaré comme l’ardent ami des plaisirs libertins ; mais comme l’ennemi de la constance ; en moi, toute espèce de jouissance éteignait le désir, et je regardai comme un très-grand avantage la translation d’un régiment d’une garnison à l’autre. Je profitai de sa marche pour obtenir un congé de semestre, dont j’employai les premiers mois à visiter mon pays, où l’on n’avait pas encore reçu de nouvelles de Constance et où l’on ne s’occupait même plus d’elle. Quelques affaires qui y rendaient ma présence indispensable étant terminées, je volai à Paris, dans ce séjour que je brûlais de voir. Un pressentiment secret m’annonçait que j’y retrouverais l’objet de mes premières amours, et ce pressentiment se réalisa, comme on le verra par la suite de ces mémoires.

À mon arrivée dans la capitale, les suites funestes de la Révolution y avaient mis tout en désordre. Le peuple criait famine et les guinguettes étaient toujours remplies de la plus vile portion de la populace ; les agioteurs et les infâmes vendeurs d’argent de la rue Vivienne vendaient le numéraire à un taux exorbitant, et des monceaux d’or roulaient sur des tapis verts dans les exécrables tripots que S. A. le duc d’Orléans tolérait dans l’enceinte du Palais-Royal. Les riches prélats ne respiraient que le sang et la vengeance, et les prêtres tartuffes se faisaient un mérite d’obéir à la nécessité par intérêt. Les courtisanes publiques et les gourgandines, voyant baisser les actions, renchérissaient sur le luxe et n’en procédaient pas moins à vil prix à tous les actes de la lubricité. Enfin Paris, lorsque j’y arrivai, était un mélange de bizarreries et de contradictions, un cahos qu’il était difficile de percer ; tantôt ce monstre qu’on nomme aristocratie prenait le dessus, au moyen de quelques centaines d’hommes que la politique faisait égorger dans les garnisons du royaume ; à son tour le patriotisme prenait sa revanche en faisant décrocher les réverbères et en y substituant une victime pour éclairer la nation sur ses intérêts. Telle était la capitale lorsque j’y arrivai.

Je m’y logeai rue St-Honoré, hôtel de Londres. Je ne connaissais pas encore cette espèce qu’on nomme raccrocheuse, et qui, le soir, dépouillées jusqu’à la ceinture, provoquent les passants en étalant aux yeux du public une volumineuse paire de tetons. Je me plaisais à examiner cette engeance maudite qui prostitue ses faveurs pour un morceau de pain ; et cependant, tout en les blâmant, j’éprouvais des velléités ; à leur air agaçant, je sentais que j’étais né pour le libertinage.

J’avais quelques connaissances de jeunes militaires dans cette grande ville ; après quelques visites de bienséance rendues, je ne m’occupai que de plaisirs, et mes nouveaux amis, tout aussi amateurs que je l’étais des orgies de Vénus impudique et de Bacchus, ne tardèrent pas à me proposer l’accomplissement de ce que je désirais avec tant d’ardeur, et me conduisirent au bordel.

Je sentis d’abord quelque répugnance à me livrer aux caresses de ces prostituées messalines, mais bientôt ma honte s’évanouit et le plaisir l’emporta. J’y passais les jours et les nuits, tantôt dans les bras de l’une, tantôt dans les bras de l’autre. J’y appris beaucoup mieux que je ne l’avais fait avec Louison toutes les ressources de la lubricité, et je recevais ces leçons avec volupté.

Julie, Blondy, Beaulieu, D’Harcourt, ô vous putains expertes et consommées, que ne vous dois-je point ! c’est vous qui avez le plus contribué à mon éducation, et c’est à vous que je dois le bonheur d’avoir retrouvé Constance.

Peindrai-je mes occupations avec ces prêtresses voluptueuses de l’amour et du plaisir ? Eh ! pourquoi non ? N’est-ce pas les degrés des âges du plaisir que j’écris, n’est-ce pas la narration de mes jouissances voluptueuses ? Ne laissons rien échapper de ces variations et montrons, par mon exemple, la plupart des hommes tels qu’ils sont.

Julie, la première de ces filles publiques, avait une gorge admirable, elle le savait ; aussi ne craignait-on pas d’attraper la vérole. Se glissant sur le bord de son lit, elle vous invitait avec grâce à placer votre membre génital entre ses deux tetons, jouissance d’autant plus délicieuse que, par le moyen de la respiration, elle leur donnait un mouvement égal à celui du croupion, de manière qu’ainsi logé le priape fournissait sa carrière ; tandis que d’une main elle vous chatouillait agréablement les génitoires, et que de l’autre, avec un doigt jésuitique, elle introduisait dans l’anus le postillon de la même façon que le marquis de Villette et Voltaire exploitaient le beau Dauzel au château de Ferney.

Blondy présentait sa croupe ; le fréquent usage qu’elle avait fait de son joujou lui en avait interdit la jouissance. Sa trop vaste matrice, où l’on entrait sans savoir où l’on était, faisait murmurer les locataires, au lieu qu’au moyen de la sodomie c’était une femme neuve.

Beaulieu, si connue par le surnom de Belle-en-cuisses, les rapprochait avec tant d’art que l’on préférait cette double intromission à la voie naturelle.

D’Harcourt était Androgine ; elle vous le posait là où on le lui mettait. C’était au choix, tantôt baisant, tantôt baisée. Sans être jolie, D’Harcourt réunissait tous les charmes du plaisir ; elle en variait les formes et savait vous amener au but que vous souhaitiez ; on la baisait, elle était contente ; on la payait, elle l’était encore plus, et de fil en aiguille, chacun était satisfait.

C’est de cette manière que je me comportai pendant mon séjour à Paris ; le plaisir fut ma seule idole et je m’y sacrifiai constamment.