Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carlovingienne à la Renaissance/tome 1/Texte entier

PREMIÈRE PARTIE

MEUBLES

A

ARMOIRE, s. f. (amaire, almaire). Ce mot était employé, comme il l’est encore aujourd’hui, pour désigner un meuble fermé, peu profond, haut et large, à un ou plusieurs vantaux, destiné à renfermer des objets précieux.

De tous les meubles, l’armoire est peut-être celui qui a conservé exactement ses formes primitives. On a retrouvé à Pompéi des armoires ou empreintes d’armoires qui donnent la structure et l’apparence des meubles de cette nature dont on se sert encore aujourd’hui.

Autrefois, dans les églises, il était d’usage de placer des armoires de bois, plus ou moins richement décorées, près des autels, pour conserver sous clef les vases sacrés, quelquefois même la sainte Eucharistie. Des deux côtés de l’autel des reliques de l’église abbatiale de Saint-Denis, Suger avait fait disposer deux armoires contenant le trésor de l’abbaye[1]. Derrière les stalles, sous les jubés, des armoires contenaient les divers objets nécessaires au service du chœur, parfois même des vêtements sacerdotaux ; beaucoup de petites églises n’avaient pas de sacristies, et des armoires en tenaient lieu. Il va sans dire que les sacristies contenaient elles-mêmes des armoires dans lesquelles on déposait les trésors, les chartes et les livres de chœur. Près des cloîtres, dans les monastères, une petite salle, désignée sous le nom d’armaria, contenait des meubles renfermant des livres dont les religieux se servaient le plus habituellement pendant les heures de repos. Le gardien de la bibliothèque du couvent était appelé armariatus ou armarius[2].

Les armoires placées près des autels étaient assez ornées pour ne pas faire une disparate choquante au milieu du chœur des églises, alors si remplies d’objets précieux. Autant qu’on peut en juger par le petit nombre de meubles de ce genre qui nous sont conservés, les armoires, jusqu’au XIVe siècle, étaient principalement ornées de peintures exécutées sur les panneaux pleins des vantaux, et de ferrures travaillées avec soin, rarement de sculptures La forme générale de ces meubles était toujours simple, et accusait franchement leur destination. Un des exemples les plus anciens d’armoires réservées au service du culte existe dans l’église d’Obazine (Corrèze). Cette armoire (fig. 1) se compose de pièces de bois de chêne d’un fort échantillon. Les deux vantaux, terminés en cintre à leur extrémité supérieure, sont retenus chacun par deux pentures de fer forgé, deux verrous ou vertevelles les maintiennent fermés. On ne remarque sur la face de cette armoire, comme décoration, qu’un rang de dents de scie sur la corniche et de très-petits cercles avec un point au centre, gravés régulièrement sous cette corniche et autour des cintres des vantaux. Les angles sont adoucis au moyen de petites colonnettes engagées. Ce meuble, qui paraît dater des premières années du XIIIe siècle, était probablement peint, car on remarque encore quelques parcelles de tons rouges entre les dents de  scie de la corniche. Les deux côtés de l’armoire d’Obazine sont beaucoup plus riches que la face ; ils sont décorés d’un double rang d’arcatures portées par de fines colonnettes annelées (fig. 2). Ces deux figures font comprendre la construction de

scie de la corniche. Les deux côtés de l’armoire d’Obazine sont beaucoup plus riches que la face ; ils sont décorés d’un double rang d’arcatures portées par de fines colonnettes annelées (fig. 2). Ces deux figures font comprendre la construction de  ce meuble, qui se compose de madriers de 10 centimètres d’épaisseur environ, fortement assemblés, et reliés en outre à la base de la face par une platebande de fer. Pour compléter ces figures, nous donnons (3) le détail d’un des chapiteaux de l’arcature, (4) la vertevelle, et (5) l’extrémité de l’un des deux verrous, se terminant, pour faciliter le tirage ou la poussée, par une tête formant crochet. Cette recherche dans la ferrure d’un meuble aussi grossier en apparence fait ressortir le soin que l’on apportait alors à l’exécution des objets mobiliers les moins riches. Ces verrous sont forgés, et les deux petites têtes qui terminent leurs extrémités sont remarquablement travaillées.

ce meuble, qui se compose de madriers de 10 centimètres d’épaisseur environ, fortement assemblés, et reliés en outre à la base de la face par une platebande de fer. Pour compléter ces figures, nous donnons (3) le détail d’un des chapiteaux de l’arcature, (4) la vertevelle, et (5) l’extrémité de l’un des deux verrous, se terminant, pour faciliter le tirage ou la poussée, par une tête formant crochet. Cette recherche dans la ferrure d’un meuble aussi grossier en apparence fait ressortir le soin que l’on apportait alors à l’exécution des objets mobiliers les moins riches. Ces verrous sont forgés, et les deux petites têtes qui terminent leurs extrémités sont remarquablement travaillées.

La cathédrale de Bayeux conserve encore, dans la salle du trésor,  une armoire du commencement du XIIIe siècle, d’un grand intérêt. Cette armoire, mutilée aujourd’hui, occupait autrefois tout un côté

une armoire du commencement du XIIIe siècle, d’un grand intérêt. Cette armoire, mutilée aujourd’hui, occupait autrefois tout un côté  de la pièce dans laquelle elle est placée. Elle était destinée à renfermer des châsses[3], et l’on y voit encore l’armure de l’homme d’armes du chapitre (armiger capituli)[4] gentilhomme qui, par son fief relevant de la couronne, était tenu d’assister, armé de toutes

de la pièce dans laquelle elle est placée. Elle était destinée à renfermer des châsses[3], et l’on y voit encore l’armure de l’homme d’armes du chapitre (armiger capituli)[4] gentilhomme qui, par son fief relevant de la couronne, était tenu d’assister, armé de toutes  pièces, à l’office de la cathédrale aux grandes fêtes, et de se tenir près de l’évêque toutes les fois qu’il officiait solennellement[5]. Cette

armoire était entièrement couverte de peintures représentant des

translations de reliques. Les sujets qui garnissent les panneaux sont

blancs sur un fond vermillon ; les montants et traverses sont remplis

par un ornement blanc courant sur un fond noir avec filets rouges ;

les fleurons sont blancs, noirs et rouges. Nous donnons (fig. 6) la

moitié de cette armoire, qui se composait autrefois de huit travées.

Une seule tablette épaisse la sépare horizontalement au droit de la

pièces, à l’office de la cathédrale aux grandes fêtes, et de se tenir près de l’évêque toutes les fois qu’il officiait solennellement[5]. Cette

armoire était entièrement couverte de peintures représentant des

translations de reliques. Les sujets qui garnissent les panneaux sont

blancs sur un fond vermillon ; les montants et traverses sont remplis

par un ornement blanc courant sur un fond noir avec filets rouges ;

les fleurons sont blancs, noirs et rouges. Nous donnons (fig. 6) la

moitié de cette armoire, qui se composait autrefois de huit travées.

Une seule tablette épaisse la sépare horizontalement au droit de la

traverse intermédiaire, de sorte que les panneaux, s’ouvrant deux

par deux, laissaient voir séparément les cellules du meuble ; il fallait

forcer l’une après l’autre toutes les vertevelles pour s’emparer

des objets renfermés dans chacune de ces cellules. On remarquera

la disposition des verrous fermant à la fois deux panneaux en s’engageant

dans un piton posé sur les montants, et le dépassant assez

pour mordre sur le panneau qui n’est pas muni de vertevelle. La

figure 7 présente quelques détails des ferrures ; la figure 8, un détail

de l’un des fleurons terminant le montant du milieu, et les peintures

de ces montants et traverses.

traverse intermédiaire, de sorte que les panneaux, s’ouvrant deux

par deux, laissaient voir séparément les cellules du meuble ; il fallait

forcer l’une après l’autre toutes les vertevelles pour s’emparer

des objets renfermés dans chacune de ces cellules. On remarquera

la disposition des verrous fermant à la fois deux panneaux en s’engageant

dans un piton posé sur les montants, et le dépassant assez

pour mordre sur le panneau qui n’est pas muni de vertevelle. La

figure 7 présente quelques détails des ferrures ; la figure 8, un détail

de l’un des fleurons terminant le montant du milieu, et les peintures

de ces montants et traverses.

Ces exemples font voir que la principale décoration de ces meubles était obtenue au moyen des ferrures nécessaires et de peintures

recouvrant les panneaux. La menuiserie était d’une grande simplicité ;

les planches formant les panneaux, assemblées à grain d’orge

(fig. 9) ou simplement collés à joints vifs. Il semble qu’alors on  tenait à conserver à ces armoires l’aspect d’un

meuble robuste, bien fermé. Ce ne fut que a

beaucoup plus tard que la sculpture vint décorer

ces menuiseries. Nous ne pourrions

affirmer cependant qu’il n’y eût pas, avant le

XVe siècle, d’armoires sculptées : mais en observant

les rares exemples d’objets de menuiserie romane, on pourrait

admettre que les panneaux (lorsque la peinture seule n’était

pas appelée à les décorer) recevaient une sculpture plate, champlevée,

telle que celle que nous voyons encore conservée sur l’une

des portes de la cathédrale du Puy en Velay. Les panneaux de cette

porte, de sapin, représentent des sujets peints sur une gravure

dont les fonds sont renfoncés de 2 ou 3 millimètres. Nous avons

vu en Allemagne, dans la cathédrale de Munich, des armoires du

XVe siècle dont les planches sont ainsi travaillées ; les fonds sont

peints en bleu sombre, et les ornements conservent la couleur naturelle

du bois. Souvent aussi les vantaux des armoires-trésors

étaient-ils bordés de bandes de fer battu, étamé ou peint, avec rehauts

dorés. Ces bandes de fer, croisées en façon de treillis avec

rivets aux rencontres, étaient posées sur cuir, sur drap ou vélin.

Mais une des plus belles armoires anciennes connues se trouve dans

le trésor de la cathédrale de Noyon. Les panneaux sont entièrement

peints à l’extérieur et à l’intérieur, et déjà le couronnement de ce

meuble, qui date des dernières années du XIIIe siècle, est orné de

sculptures. Cette armoire était certainement destinée, comme celle

de Bayeux, à renfermer des châsses et ustensiles réservés au culte.

A l’extérieur, les panneaux sont couverts de peintures fines sur fond

pourpre damasquiné, et bleu semé de fleurs de lis blanches, représentant

des saints ; à l’intérieur, ce sont des anges jouant de divers

instruments de musique, tenant des encensoirs et des chandeliers.

De petits créneaux se découpent sur le couronnement. Ce genre

d’ornement fut employé fréquemment dans le mobilier pendant le

XIVe siècle. Voici un ensemble de cette armoire (10) ; nous supposons

les volets ouverts, et, comme on peut le remarquer, ces volets

sont brisés, c’est-à-dire qu’ils se développent en dix feuilles, afin de

ne pas présenter une saillie gênante lorsque l’armoire est ouverte.

Les volets sont suspendus à des pentures de fer étamé, et la peinture est exécutée sur une toile marouflée sur le bois. M. Vitet, dans

sa Description de la cathédrale de Noyon, et M. Didron, dans les

Annales archéologiques[6] ont donné une description étendue de ce

meuble ; nous y renvoyons nos lecteurs, car nous ne pourrions rien

ajouter à ce que ces deux savants archéologues en ont dit. Nous joignons

à la figure 10 une partie coloriée de l’armoire de Noyon (pl. I)[7],

qui nous dispensera de plus longs détails. Les deux côtés du meuble

de Noyon sont décorés de chevrons peints en blanc, alternés avec

d’autres chevrons jaunes.

tenait à conserver à ces armoires l’aspect d’un

meuble robuste, bien fermé. Ce ne fut que a

beaucoup plus tard que la sculpture vint décorer

ces menuiseries. Nous ne pourrions

affirmer cependant qu’il n’y eût pas, avant le

XVe siècle, d’armoires sculptées : mais en observant

les rares exemples d’objets de menuiserie romane, on pourrait

admettre que les panneaux (lorsque la peinture seule n’était

pas appelée à les décorer) recevaient une sculpture plate, champlevée,

telle que celle que nous voyons encore conservée sur l’une

des portes de la cathédrale du Puy en Velay. Les panneaux de cette

porte, de sapin, représentent des sujets peints sur une gravure

dont les fonds sont renfoncés de 2 ou 3 millimètres. Nous avons

vu en Allemagne, dans la cathédrale de Munich, des armoires du

XVe siècle dont les planches sont ainsi travaillées ; les fonds sont

peints en bleu sombre, et les ornements conservent la couleur naturelle

du bois. Souvent aussi les vantaux des armoires-trésors

étaient-ils bordés de bandes de fer battu, étamé ou peint, avec rehauts

dorés. Ces bandes de fer, croisées en façon de treillis avec

rivets aux rencontres, étaient posées sur cuir, sur drap ou vélin.

Mais une des plus belles armoires anciennes connues se trouve dans

le trésor de la cathédrale de Noyon. Les panneaux sont entièrement

peints à l’extérieur et à l’intérieur, et déjà le couronnement de ce

meuble, qui date des dernières années du XIIIe siècle, est orné de

sculptures. Cette armoire était certainement destinée, comme celle

de Bayeux, à renfermer des châsses et ustensiles réservés au culte.

A l’extérieur, les panneaux sont couverts de peintures fines sur fond

pourpre damasquiné, et bleu semé de fleurs de lis blanches, représentant

des saints ; à l’intérieur, ce sont des anges jouant de divers

instruments de musique, tenant des encensoirs et des chandeliers.

De petits créneaux se découpent sur le couronnement. Ce genre

d’ornement fut employé fréquemment dans le mobilier pendant le

XIVe siècle. Voici un ensemble de cette armoire (10) ; nous supposons

les volets ouverts, et, comme on peut le remarquer, ces volets

sont brisés, c’est-à-dire qu’ils se développent en dix feuilles, afin de

ne pas présenter une saillie gênante lorsque l’armoire est ouverte.

Les volets sont suspendus à des pentures de fer étamé, et la peinture est exécutée sur une toile marouflée sur le bois. M. Vitet, dans

sa Description de la cathédrale de Noyon, et M. Didron, dans les

Annales archéologiques[6] ont donné une description étendue de ce

meuble ; nous y renvoyons nos lecteurs, car nous ne pourrions rien

ajouter à ce que ces deux savants archéologues en ont dit. Nous joignons

à la figure 10 une partie coloriée de l’armoire de Noyon (pl. I)[7],

qui nous dispensera de plus longs détails. Les deux côtés du meuble

de Noyon sont décorés de chevrons peints en blanc, alternés avec

d’autres chevrons jaunes.

Le moine Théophile, dans son Essai sur divers arts, ouvrage qui date du XIIe siècle, donne la manière de préparer les panneaux, les portes de bois destinés à recevoir de la peinture. Cette méthode paraît

avoir été suivie dans la fabrication des deux armoires de Bayeux

soin, pièce à pièce, et à l’aide de l’instrument à joindre dont se servent les tonneliers et les menuisiers (le sergent). On les assujettit au moyen de la colle de fromage… » L’auteur donne ici la manière de faire cette colle : « … Les tables assemblées au moyen de cette colle, quand elles sont sèches, adhèrent si solidement, qu’elles ne peuvent être disjointes ni par l’humidité ni par la chaleur. Il faut ensuite les aplanir avec un fer destiné à cet usage. Ce fer, courbe et tranchant à la partie intérieure, est muni de deux manches, afin qu’il puisse être tiré à deux mains. Il sert à raboter les tables, les portes et les écus, jusqu’à ce que ces objets deviennent parfaitement unis. Il faut ensuite les couvrir de cuir, non encore tanné, de cheval, d’âne ou de bœuf. Après l’avoir fait macérer dans de l’eau et en avoir raclé les poils, on en exprimera l’excès d’eau : dans cet état d’humidité, on l’appliquera (sur le bois) avec la colle de fromage. » Dans le chapitre xix, Théophile indique le moyen de couvrir ces panneaux revêtus de cuir d’un léger enduit de plâtre cuit ou de craie ; il a le soin de recommander l’emploi de la toile de lin ou de chanvre, si l’on n’a pas de peau à sa disposition ; puis enfin, au chapitre suivant, il donne les procédés pour peindre ces tables ou portes en rouge, ou de toute autre couleur, avec de l’huile de lin, et de les couvrir d’un vernis.

Le goût pour les meubles plutôt décorés par la peinture que par la sculpture paraît s’être affaibli à la fin du XIVe siècle ; à cette époque, les moulures et les ornements taillés dans le bois prennent de l’importance et finissent par se substituer entièrement à la polychromie. Il faut dire qu’il en était alors de la menuiserie et de l’ébénisterie comme de la construction des édifices ; on aimait à donner à la matière employée la forme qui lui convenait. Les larges panneaux, composés d’ais assemblés à grain d’orge ou simplement collés sur leurs rives, mais non barrés, emboîtés ou encadrés, exigeaient des bois parfaitement secs, si l’on voulait éviter qu’ils ne vinssent à se voiler, ils se désassemblaient facilement, se décollaient ou se fendaient, malgré les préparations auxquelles ils étaient soumis et les toiles, cuirs ou parchemins collés à leur surface. On prit donc, pendant les XIVe et XVe siècles, le parti de ne donner aux panneaux des meubles que la largeur d’une planche, c’est-à-dire de 18 à 25 centimètres, et d’encadrer ces panneaux, afin de les maintenir plans, d’empêcher leur coffinage. Ce fut une véritable révolution dans la menuiserie et l’ébénisterie. La construction et la forme des meubles, soumises à ce nouveau principe, changèrent d’aspect. Les boiseries, comme tous les objets destinés à l’ameublement, au lieu de présenter ces surfaces simples, unies, favorables à la peinture, furent divisées par panneaux de largeur à peu près uniforme, compris entre des cadres, des montants et traverses accusés et saillants. Toutefois ces pièces principales étaient toujours assemblées carrément ; on ne connaissait ou l’on n’admettait pas les assemblages d’onglet : et en cela les menuisiers et ébénistes agissaient sagement ; l’assemblage d’onglet étant une des plus fâcheuses innovations dans l’art de la menuiserie, en ce qu’il ne présente jamais la solidité des assemblages à angle droit, et qu’au lieu de maintenir les panneaux, il est soumis à leur déformation.

A la fin du XIIIe siècle et au commencement du XIVe, on mariait

volontiers cependant la peinture à la sculpture dans les meubles, et

le bois sculpté destiné à être peint était parfois couvert de vélin sur lequel on exécutait des gaufrures, des dorures, des sujets et ornements

coloriés. Nul doute que, parmi ces grandes armoires qui étaient

disposées près des autels, il n’y en eut qui fussent ainsi décorées ;

mais c’est surtout dans les palais que ces meubles sculptés et revêtus

de gaufrures et peintures devaient se rencontrer, car jusqu’au

XVe siècle l’armoire, le bahut, la huche, étaient à peu près les seuls  meubles fermants, d’un usage habituel,

chez le riche seigneur comme

chez le petit bourgeois.

meubles fermants, d’un usage habituel,

chez le riche seigneur comme

chez le petit bourgeois.

Les vantaux des armoires présentent

donc rarement, à partir de la

fin du XIVe siècle, des surfaces unies

recouvertes de peinture ; ils se composent

de plusieurs panneaux embrevés

à languettes dans des montants et

traverses. Mais, à dater de cette époque,

l’art du menuisier et du sculpteur

sur bois avait fait de grands progrès :

on ne se contente pas de panneaux

simples ; autant pour les renforcer

par une plus forte épaisseur vers leur

milieu que pour les décorer, ils présentent, le plus souvent, un

ornement en forme de parchemin plié. Tels sont les panneaux du  vantail de la petite armoire que nous donnons ici (11)[9], fermée par

un simple verrou (12). Deux pentures suspendent le vantail ; voici

le détail, moitié d’exécution, de l’une d’elles (fig. 13). A l’appui de la figure 11, nous donnons diverses combinaisons de ces panneaux

figurant des parchemins pliés, si fort en vogue pendant le

XVe siècle (fig. 14).

vantail de la petite armoire que nous donnons ici (11)[9], fermée par

un simple verrou (12). Deux pentures suspendent le vantail ; voici

le détail, moitié d’exécution, de l’une d’elles (fig. 13). A l’appui de la figure 11, nous donnons diverses combinaisons de ces panneaux

figurant des parchemins pliés, si fort en vogue pendant le

XVe siècle (fig. 14).

La salle du trésor de l’église Saint-Germain l’Auxerrois, située au-dessus du porche, contient encore ses armoires, qui datent de la construction de cette partie de l’édifice, c’est-à-dire de la fin du XVe siècle. Ces meubles sont fort bien exécutés, comme toute la menuiserie de cette époque, parfaitement conservés, et garnis de leurs ferrures. Les armoires du trésor de Saint-Germain l’Auxerrois portent sur un banc (fig. 15) dont la tablette se relève. Ici les vantaux sont unis, sans peintures, décorés seulement de jolies pentures de fer plat découpé et d’entrées de serrures posées sur drap rouge ; car alors les ferrures de meubles, n’étant pas entaillées dans le bois comme elles le sont aujourd’hui, s’appliquaient sur des morceaux de cuir ou de drap découpé. La peau ou le drap débordait quelquefois la ferrure par une petite fraise, et se voyait à travers les à-jour de la serrurerie. Les vis n’étaient pas encore usitées à cette époque pour attacher les ferrures aux bois[10] ; les pièces de serrurerie sont toujours clouées ; les pointes des clous étaient même souvent rivées à l’intérieur, afin d’éviter qu’on ne pût les arracher ; dès lors, pour pouvoir frapper sur les têtes de clous sans gâter le bois, et pour que les ferrures portassent également sur toute leur surface, l’application d’un corps doux, flexible, entre elles et le bois, était nécessaire : la présence du drap ou de la peau est donc parfaitement motivée.

Les pentures, moitié d’exécution, de l’armoire que nous donnons

(fig. 15), sont faites de fer battu ajouré : celles des vantaux du haut

(16) sont ornées d’inscriptions : Sancte Vicenti, ora pro nobis[11],

et de feuillages, compris entre deux tringlettes de fer carré décorées

par des coups de lime qui composent, par leur alternance, un petit

rinceau de tigettes, ainsi que l’indique la coupe A ; celles des vantaux du bas sont simplement ajourées, sans tringlettes. Nous donnons

(fig. 17) l’extrémité de l’une d’elles. La construction de ce meuble  est fort simple. Les montants ne sont pas des poteaux carrés,

mais des madriers de 10 centimètres de face sur 5 centimètres

est fort simple. Les montants ne sont pas des poteaux carrés,

mais des madriers de 10 centimètres de face sur 5 centimètres  d’épaisseur, reliés par des traverses sur lesquelles

une moulure (fig. 18) est clouée. Une

frise à jour (19) couronne la traverse supérieure

entre les têtes des montants. Le banc

à et les côtés du meuble sont formés de panneaux

présentant des parchemins pliés. On

remarquera que les montants sont terminés

par des fleurons. A dont la face antérieure

seule est ornée de crochets sculptés aux dépens

de l’équarrissage du bois. Ces armoires

sont disposées pour la pièce qu’elles occupent. Celle-ci est boisée

ainsi que le plafond, dont les nerfs saillants viennent retomber sur

des culs-de-lampe sculptés représentant divers personnages.

d’épaisseur, reliés par des traverses sur lesquelles

une moulure (fig. 18) est clouée. Une

frise à jour (19) couronne la traverse supérieure

entre les têtes des montants. Le banc

à et les côtés du meuble sont formés de panneaux

présentant des parchemins pliés. On

remarquera que les montants sont terminés

par des fleurons. A dont la face antérieure

seule est ornée de crochets sculptés aux dépens

de l’équarrissage du bois. Ces armoires

sont disposées pour la pièce qu’elles occupent. Celle-ci est boisée

ainsi que le plafond, dont les nerfs saillants viennent retomber sur

des culs-de-lampe sculptés représentant divers personnages.

Généralement, les ferrures des meubles, toujours apparentes, sont étamées, peintes ou dorées, forgées avec soin. C’est surtout à partir du XVe siècle que les entrées de serrures des meubles sont richement travaillées, présentent des compositions obtenues au moyen de feuilles de fer battu découpées rapportées les unes sur les autres, et formant ainsi des successions de plans qui paraissent fort compliqués, quoique d’une fabrication très-simple. (Voy. Fabrication des meubles, Serrurier.)

Dans les salles de trésor des églises, les armoires, bardées de bandes de fer battu maintenues avec des clous à tête ronde, sont généralement d’un travail fort grossier. On plaçait également, dans les trésors, de petites armoires portatives destinées à contenir quelques reliques précieuses que l’on déposait, avec le meuble qui les contenait, sur les autels ou les retables, à certaines époques de l’année, ou que l’on portait en procession. La miniature dont nous donnons une copie[12] reproduit une de ces petites armoires (fig. 20). Elle est complètement dorée et semble contenir une couronne et un calice.

Il ne paraît pas que les armoires affectées aux habitations privées aient eu des formes particulières ; elles ne se distinguaient des meubles destinés à un usage religieux que par les sujets profanes peints ou sculptés sur leurs surfaces, par des écussons armoyés, des devises ou sentences.

Les provisions d’armes de main et les armures même, chez les seigneurs  châtelains, étaient soigneusement

rangées dans de grandes armoires disposées

à cet effet dans de vastes salles.

châtelains, étaient soigneusement

rangées dans de grandes armoires disposées

à cet effet dans de vastes salles.

Pour le bourgeois et le paysan, l’armoire était le meuble principal de la famille[13], et il est resté tel dans beaucoup de campagnes, où la fille qui se marie apporte toujours l’armoire dans la maison de son époux. Il n’y a guère de maison de paysan, en France, qui n’ait son armoire de chêne ou de noyer, et ce meuble se distingue des autres par son luxe relatif. L’armoire est le trésor de la famille du paysan ; il y renferme son linge, l’argenterie qu’il possède, ses papiers de famille, ses épargnes. Ce meuble, qui représente son avoir, est entretenu avec soin, luisant, les ferrures en sont brillantes. Pour que cette tradition se soit aussi bien conservée, il faut que l’armoire ait été, pendant toute la durée du moyen âge, la partie la plus importante du mobilier privé ; aussi les armoires des XVIe et XVIIe siècles ne sont-elles pas rares, et nous ne croyons pas nécessaire d’en donner ici un exemple.

AUTEL, s. m. (aultier, auter). Outre les autels fixes, dont nous n’avons pas à nous occuper ici[14], on se servait, pendant le moyen âge, d’autels portatifs. Ces autels étaient transportés pendant les

voyages, et, une fois consacrés, permettaient de célébrer la messe

deux Ewalde offraient, chaque jour, le saint sacrifice de la messe sur une table consacrée qu’ils portaient avec eux. L’ordre romain appelle ces autels des tables de voyage, tabulas itinerarias. Il ne paraît pas toutefois que les autels portatifs aient été fort en usage avant les XIe et XIIe siècles, tandis qu’à cette époque ils étaient très-communs. Saint Anselme croit devoir s’élever contre l’abus des autels portatifs[16] : « Je n’en condamne pas l’usage, dit-il, mais je préfère qu’on ne consacre pas des tables d’autels non fixes. »

Les voyages en terre sainte furent cause cependant que l’on fit beaucoup d’autels portatifs pendant le XIIe et XIIIe siècle. Ces autels se composaient d’une table de pierre, de marbre, ou de pierre dure, telle que le jaspe, l’agate, le porphyre, par exemple, enchâssée dans une bordure de cuivre ciselé, doré, niellé, émaillé, de vermeil ou de bois précieux. On voyait encore, dans certains trésors d’églises cathédrales, avant la révolution, de ces autels portatifs conservés comme objets précieux. Nous avons vu à l’exposition de la Société des arts à Londres, en 1850, un bel autel portatif du XIIIe siècle, faisant partie du cabinet du révérend docteur Rock[17]. Ce meuble se compose d’une table de jaspe oriental de 11 centimètres de largeur sur 22 centimètres de longueur environ, enchâssée dans une riche bordure d’argent niellé, et supportée par un socle d’orfèvrerie délicatement travaillé. Les nielles représentent, parmi de beaux rinceaux, un agneau au milieu de deux anges. Aux angles, on voit des demi-figures de rois (pl. II). Il n’est pas besoin de dire que les autels portatifs contenaient toujours des reliques. Ces autels, de forme carrée ou barlongue, étaient ordinairement renfermés dans des coffres de bois ou des étuis de cuir estampé, armoyés aux armes du personnage auquel ils appartenaient, garnis de courroies et de fermoirs[18].

M. le prince Soltykoff possédait, dans sa belle collection d’objets du moyen âge, un autel portatif provenant du cabinet Debruge-Duménil,

décrit par M. J. Labarte[19]. Cet autel se compose d’une

plaque de marbre lumachelle de 165 millimètres de longueur

sur 135 millimètres de largeur, incrustée dans une pièce de bois  de 3 centimètres d’épaisseur. La table est entourée d’une plaque

de cuivre doré, avec clous à têtes plates niellées, percée en haut

et en bas pour laisser voir deux petits bas-reliefs d’ivoire, l’un représentant un crucifiement avec la Vierge et saint Jean, l’autre la

sainte Vierge assise avec deux évêques à droite et à gauche (fig. 1).

de 3 centimètres d’épaisseur. La table est entourée d’une plaque

de cuivre doré, avec clous à têtes plates niellées, percée en haut

et en bas pour laisser voir deux petits bas-reliefs d’ivoire, l’un représentant un crucifiement avec la Vierge et saint Jean, l’autre la

sainte Vierge assise avec deux évêques à droite et à gauche (fig. 1).  Deux plaques de cristal de roche, maintenues par une bordure

saillante, ornent les deux côtés du cadre de cuivre ; sous ces plaques

ont été posées, à la fin du XIIIe siècle, deux petites miniatures représentant des évêques. Sous la table de marbre sont renfermées

un grand nombre de reliques dans un morceau de toile de coton.

Cet autel portatif date de la première moitié du XIIIe siècle. Les

angles du cadre, entre les bas-reliefs et les plaques de cristal, sont

décorés de gravures représentant les signes des évangélistes, saint

André, saint Pierre, saint Étienne, premier martyr, et saint

Laurent. Nous donnons (fig. 2) l’un de ces angles grandeur d’exécution.

Les bords du meuble sont également décorés de gravures

dont la figure 3 donne un fragment. Le dessous de l’autel est entièrement

revêtu d’une plaque de cuivre couverte par une longue

Deux plaques de cristal de roche, maintenues par une bordure

saillante, ornent les deux côtés du cadre de cuivre ; sous ces plaques

ont été posées, à la fin du XIIIe siècle, deux petites miniatures représentant des évêques. Sous la table de marbre sont renfermées

un grand nombre de reliques dans un morceau de toile de coton.

Cet autel portatif date de la première moitié du XIIIe siècle. Les

angles du cadre, entre les bas-reliefs et les plaques de cristal, sont

décorés de gravures représentant les signes des évangélistes, saint

André, saint Pierre, saint Étienne, premier martyr, et saint

Laurent. Nous donnons (fig. 2) l’un de ces angles grandeur d’exécution.

Les bords du meuble sont également décorés de gravures

dont la figure 3 donne un fragment. Le dessous de l’autel est entièrement

revêtu d’une plaque de cuivre couverte par une longue  inscription gravée entre des bandes, de ce vernis brun foncé que

l’on trouve fréquemment appliqué sur les bronzes dorés des XIIe et

XIIIe siècles de fabrication rhénane. Cette inscription, transcrite par

M. Labarte[20], donne le catalogue des reliques renfermées sous

la plaque de marbre. Sous le petit bas-relief de la Vierge, on lit :

« THIDERICUS. ABBAS. III. DEDIT. » Cet autel provient de l’ancienne

abbaye de Sayna, près de Coblentz.

inscription gravée entre des bandes, de ce vernis brun foncé que

l’on trouve fréquemment appliqué sur les bronzes dorés des XIIe et

XIIIe siècles de fabrication rhénane. Cette inscription, transcrite par

M. Labarte[20], donne le catalogue des reliques renfermées sous

la plaque de marbre. Sous le petit bas-relief de la Vierge, on lit :

« THIDERICUS. ABBAS. III. DEDIT. » Cet autel provient de l’ancienne

abbaye de Sayna, près de Coblentz.

Quelquefois, mais plus rarement, les autels portatifs étaient en forme de disque. On voit encore, au fond du chœur de la cathédrale de Besançon, enchâssé dans la muraille, un disque de marbre blanc sur lequel divers symboles sont sculptés, et que l’on prétend avoir servi d’autel.

B

BAHUT, s m. (bahu, bahur). On donna en nom primitivement à des enveloppes d’osier recouvertes de peau de vache, renfermant un coffre de bois, qui servait, comme nos malles, à transporter des effets d’habillement et tous les objets nécessaires en voyage. Plus tard, le coffre lui-même, avec ses divisions et tiroirs, prit le nom de bahut. De coffre transportable, le bahut devint un meuble fixe. Il n’était pas de chambre, au moyen âge, qui n’eût son bahut. On y renfermait des habits, de l’argent, du linge, des objets précieux ; il servait, au besoin, de table ou de banc, et formait, avec l’armoire et le lit, les pièces principales du mobilier privé des gens riches comme des plus humbles particuliers. Dans les dépendances des églises, telles que sacristies, salles capitulaires, vestiaires, on plaçait aussi des bahuts. On y serrait des tentures, les tapisseries, les voiles destinés à la décoration des chœurs les jours solennels, des parchemins, des chartes, des actes, etc. Cependant le nom de bahut fut également conservé aux coffres de voyage jusqu’à la fin du XVe siècle[21].

Le bahut fixe est ordinairement un coffre long posé sur quatre pieds courts, ou sur le sol, fermé par un couvercle qui se relève au moyen de pentures ou charnières. Le bahut est muni d’une ou plusieurs serrures, selon qu’il contient des objets plus ou moins précieux.

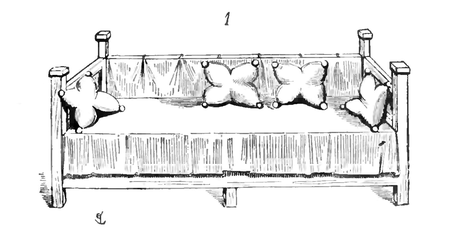

Les plus anciens bahuts sont fortement ferrés de bandes de fer forgé quelquefois avec luxe, le bois était recouvert de peau ou de toile peinte marouflée. Il en est du bahut comme des armoires : sa forme première est très-simple ; les ferrures, la peinture, ou les cuirs gaufrés et dorés le décorent ; plus tard, la sculpture orne ses parois et même quelquefois son dessus. Le marchand qui paye ou reçoit est assis devant son bahut ouvert ; l’avare couche sur son bahut ; on devise en s’asseyant sur le bahut orné de coussins mobiles. Le bahut est coffre, huche, banc, lit même parfois, armoire, trésor ; c’est le meuble domestique le plus usuel du moyen âge. Du temps de Brantôme encore, à la cour, chez les riches seigneurs, on s’asseyait sur des coffres ou bahuts, pendant les nombreuses réunions, comme de nos jours on s’assied sur des banquettes[22]. L’aspect tant soit peu sévère du bahut primitif (fig. 1)[23] correspondait à celui des armoires, c’est-à-dire que ces meubles étaient composés d’ais de bois, décorés seulement d’une simple gravure, de filets par exemple, comme celui-ci, et de ferrures plus ou moins riches, destinées à maintenir solidement les planches entre elles. Le bahut s’élève bientôt sur quatre pieds, formant des montants dans lesquels les planches viennent s’embrever (fig. 2)[24] Des ferrures posées aux angles relient ces montants avec les parois. La miniature dont nous donnons ci-contre un fac-similé montre le bahut ouvert, rempli d’argent. Le personnage déguenillé assis devant le meuble en tire un sac d’écus offert en échange d’un vase d’or qu’il semble peser de la main gauche, et qu’un second personnage paraît donner en gage.

Du temps d’Étienne Boileau, c’est-à-dire au XIIIe siècle, les huchers

ou huchiers faisaient partie de la corporation des charpentiers ; c’est assez dire ce qu’étaient ces meubles d’un usage si général à

cette époque[25]. L’industrie de l’ébéniste (alors désigné sous le nom

de tabletier) s’appliquait à des ouvrages moins ordinaires ; ces  derniers employaient des bois précieux,

l’ivoire, la corne, et ne s’occupaient pas

de fabriquer des meubles vulgaires. Cependant,

bien que les bahuts, coffres, huches,

fussent des meubles destinés à toutes

les classes, et fort communs, on avait cru

devoir faire un supplément de règlement

pour les huchers, afin d’éviter que la marchandise

livrée par eux ne fût défectueuse :

« Les ouvriers huchers ne pouvaient aller

travailler chez les clients du maître

hucher que par son ordre ; défense était

faite aux maîtres de procurer des outils

aux ouvriers qui ne travaillaient qu’à la tâche ou à la journée ;

défense était faite de louer des coffres à gens morts[26]. » Cette

dernière clause fait supposer que les huchers louaient quelquefois,

aux familles pauvres, qui voulaient s’épargner les frais d’un cercueil

pour leurs parents morts, des coffres ou bahuts peur porter le corps

jusqu’au cimetière.

derniers employaient des bois précieux,

l’ivoire, la corne, et ne s’occupaient pas

de fabriquer des meubles vulgaires. Cependant,

bien que les bahuts, coffres, huches,

fussent des meubles destinés à toutes

les classes, et fort communs, on avait cru

devoir faire un supplément de règlement

pour les huchers, afin d’éviter que la marchandise

livrée par eux ne fût défectueuse :

« Les ouvriers huchers ne pouvaient aller

travailler chez les clients du maître

hucher que par son ordre ; défense était

faite aux maîtres de procurer des outils

aux ouvriers qui ne travaillaient qu’à la tâche ou à la journée ;

défense était faite de louer des coffres à gens morts[26]. » Cette

dernière clause fait supposer que les huchers louaient quelquefois,

aux familles pauvres, qui voulaient s’épargner les frais d’un cercueil

pour leurs parents morts, des coffres ou bahuts peur porter le corps

jusqu’au cimetière.

Mais les bahuts ne conservèrent pas longtemps ce caractère de coffre ferré, verrouillé ; lorsque les intérieurs des appartements reçurent de riches boiseries, des tentures précieuses de tapisserie, de toiles peintes ou de cuir gaufré et doré, ces sortes de meubles de bois uni, recouverts seulement de peau ou de toile, ne pouvaient convenir ; la sculpture s’empara des bahuts, et les huchers devinrent des artisans habiles. On renonça aux ais épais et seulement aplanis, pour former les bahuts de panneaux assemblés dans des montants et traverses, et couverts d’ornements, d’emblèmes, de devises, d’armoiries, d’inscriptions ; les pentures et ferrures furent remplacées par des ouvrages de serrurerie moins apparents, mais délicatement travaillés.

Nous donnons ici (fig. 3) un beau bahut du commencement du

XIVe siècle, qui sert de transition entre le bahut à bois plans recouverts

de ferrures et le bahut à panneaux, la huche. Ce bahut, qui appartenait à la collection de M. A. Gérente[27], est encore composé

d’ais sculptés en plein bois, et non de panneaux embrevés dans

des montants. Nous regardons ce meuble comme le plus beau qui

nous soit resté de ce siècle ; sa longueur est de 1m,38, sur 65 centimètres

de haut et 34 centimètres de largeur. C’est probablement

un de ces coffres de mariage que l’époux envoyait, rempli de bijoux  et d’objets de parure, à l’épousée, la veille des noces. Sa face antérieure

représente les douze pairs couverts de leurs armes ; les costumes

de ces personnages ne peuvent laisser de doute sur l’époque

précise à laquelle appartient ce meuble (de 1280 à 1300). Tous ces

guerriers sont encore vêtus de mailles avec le haubert par dessus ;

leurs épaules sont garnies d’ailettes carrées ; les heaumes sont de

fer battu et affectent la forme conique ou sphérique (fig. 4). Leurs

écus armoyés sont pendus à leur côté ou tenus du bras gauche. Ces

douze personnages sont placés dans une jolie arcature d’un faible

relief à simples biseaux. Dans les écoinçons, des têtes bizarres, des

animaux fantastiques sont sculptés en bas-relief. Le côté droit

du bahut représente les douze pairs à cheval ; le côté gauche, un chêne au pied duquel on voit un phallus sur pattes, becqueté par un

oiseau. Le dessus du couvercle montre, dans douze quatre-feuilles en

bas-relief, des scènes de la vie conjugale et une sorte de harpie touchant

de l’orgue à main, à côté d’un homme jouant de la cornemuse

et d’objets de parure, à l’épousée, la veille des noces. Sa face antérieure

représente les douze pairs couverts de leurs armes ; les costumes

de ces personnages ne peuvent laisser de doute sur l’époque

précise à laquelle appartient ce meuble (de 1280 à 1300). Tous ces

guerriers sont encore vêtus de mailles avec le haubert par dessus ;

leurs épaules sont garnies d’ailettes carrées ; les heaumes sont de

fer battu et affectent la forme conique ou sphérique (fig. 4). Leurs

écus armoyés sont pendus à leur côté ou tenus du bras gauche. Ces

douze personnages sont placés dans une jolie arcature d’un faible

relief à simples biseaux. Dans les écoinçons, des têtes bizarres, des

animaux fantastiques sont sculptés en bas-relief. Le côté droit

du bahut représente les douze pairs à cheval ; le côté gauche, un chêne au pied duquel on voit un phallus sur pattes, becqueté par un

oiseau. Le dessus du couvercle montre, dans douze quatre-feuilles en

bas-relief, des scènes de la vie conjugale et une sorte de harpie touchant

de l’orgue à main, à côté d’un homme jouant de la cornemuse  (fig. 5). La ferrure de ce meuble, autrefois peint, est fort belle :

la fig. 4 donne l’entrée de la serrure, et la fig. 6 une des pentures.

Mais la façon dont le couvercle du bahut roule sur ses charnières

mérite d’être mentionnée. Les deux montants de derrière forment charnière à, leur extrémité (fig. 6 bis), et reçoivent une fiche ou

plutôt un boulon sur lequel roule le couvercle. Afin d’éviter que le

contre-coup de ce couvercle ne vienne à fatiguer les charnières de

bois lorsqu’on le laisse retomber, deux bouts de chaîne A, attachés

(fig. 5). La ferrure de ce meuble, autrefois peint, est fort belle :

la fig. 4 donne l’entrée de la serrure, et la fig. 6 une des pentures.

Mais la façon dont le couvercle du bahut roule sur ses charnières

mérite d’être mentionnée. Les deux montants de derrière forment charnière à, leur extrémité (fig. 6 bis), et reçoivent une fiche ou

plutôt un boulon sur lequel roule le couvercle. Afin d’éviter que le

contre-coup de ce couvercle ne vienne à fatiguer les charnières de

bois lorsqu’on le laisse retomber, deux bouts de chaîne A, attachés  à un piton et à l’extrémité de la penture, arrêtent les deux angles

postérieurs de l’abattant. Ces chaînes ont encore pour effet d’empêcher

de forcer le meuble en brisant les charnières ou en enlevant les

à un piton et à l’extrémité de la penture, arrêtent les deux angles

postérieurs de l’abattant. Ces chaînes ont encore pour effet d’empêcher

de forcer le meuble en brisant les charnières ou en enlevant les  fiches. Ce couvercle, à gorge sur les côtés, tombe dans une feuillure

garnie de goujons B, qui arrêtent tout mouvement de va-et-vient, et

maintiennent la gorge parfaitement fixe dans sa feuillure. Les ais du

coffre sont fortement maintenus par des membrures intérieures, et

l’on observera que le couvercle n’est pas plan, mais forme deux

pentes s’inclinant légèrement à droite et à gauche (voy. fig. 3), ce

qui donne au meuble un caractère de solidité particulier ; le couvercle

est maintenu ouvert au moyen d’une chaîne intérieure. Quoique large, et même parfois grossière, la sculpture de ce bahut est d’un

beau style.

fiches. Ce couvercle, à gorge sur les côtés, tombe dans une feuillure

garnie de goujons B, qui arrêtent tout mouvement de va-et-vient, et

maintiennent la gorge parfaitement fixe dans sa feuillure. Les ais du

coffre sont fortement maintenus par des membrures intérieures, et

l’on observera que le couvercle n’est pas plan, mais forme deux

pentes s’inclinant légèrement à droite et à gauche (voy. fig. 3), ce

qui donne au meuble un caractère de solidité particulier ; le couvercle

est maintenu ouvert au moyen d’une chaîne intérieure. Quoique large, et même parfois grossière, la sculpture de ce bahut est d’un

beau style.

À ce sujet, nous ferons remarquer que, dans les meubles antérieurs au XVe siècle encore existants, le style paraît préoccuper les fabricants plutôt que l’exécution. Il semblerait que, jusqu’à cette époque, des artistes, des maîtres prenaient la peine de donner les éléments de ces objets destinés à l’usage journalier, tandis que plus tard, et jusqu’à la renaissance, l’exécution l’emporta sur la composition et le style ; les meubles, parfaits comme travail, perdirent cet aspect monumental, simple, qui, dans les belles époques de l’art, se retrouve jusque dans les objets les plus vulgaires de la vie domestique.

Au XIVe siècle, on plaçait des bahuts servant de bancs dans presque toutes les pièces des appartements. Mais il en était un plus riche que les autres, mieux fermé, auquel on donnait de préférence le nom de huche, et qui était destiné à contenir les bijoux, l’argent et les objets les plus précieux du maître ou de la maîtresse de la maison. Du Guesclin ne se fait pas scrupule d’enfoncer la huche de sa mère pour s’emparer de l’argent dont il a besoin pour payer ses compagnons d’armes :

« Quant argent i faloit, et petit argent a,

« En la chambre sa mère, privéement entra,

« Une huche rompi, ou escrin trouva

« Ou les joiaux sa mère, sachiez (cachés) estoient là,

« Et argent et or fin que la dame garda.

« Bertrand mist tout à fin, à ses gens en donna :

« Et quant la dame sceut comment Bertrand ouvra

« A démenter se prist, son argent regreta[28]. »

Au XVe siècle, la menuiserie fut traitée d’une manière remarquable comme construction et exécution ; les bahuts, ou plutôt les huches, se couvrirent de riches panneaux présentant de ces arcatures et combinaisons de courbes si fréquentes à cette époque[29], ou des simulacres de parchemins pliés. Voici un exemple (fig 7) d’un de ces bahuts servant de table, copié sur l’un des petits bas-reliefs qui décorent les soubassements de la clôture du chœur de la cathédrale d’Amiens[30]. Le personnage est assis sur un de ces pliants faudesteuils, fort en usage pendant le XVe siècle et le commencement du XVIe.

Lorsque des habitudes de comfort se furent introduites dans l’ameublement, les bahuts servant de bancs furent souvent garnis d’appuis, de dossiers et même de dais (voy. Banc) ; leur abattant fut couvert de coussins ou de tapis mobiles, au lieu de ces toiles peintes ou cuirs gaufrés collés sur leur surface.

Pendant les XVIe et XVIIe siècles, le bahut fit encore partie du mobilier domestique, et il en existe un grand nombre qui datent de cette époque. L’usage d’envoyer les présents de noce à la mariée dans de riches bahuts se conserva jusque vers le milieu du dernier siècle. Au Louvre, sous Louis XIII, les salles des gardes étaient encore garnies de coffres ou bahuts qui servaient de bancs. Lorsque Vitry attend le maréchal d’Ancre, « il demeure longtemps dans la salle des Suisses, assis sur un coffre, ne faisant semblant de rien »[31].

On disait : « piquer le bahut, » pour attendre dans une antichambre l’audience d’un personnage ; parce qu’alors, pour passer le temps, celui qui attendait s’amusait à piquer avec sa dague le couvercle du bahut sur lequel il était assis.

Aujourd’hui, la huche du paysan, qui sert à faire le pain, et les banquettes-coffres de nos antichambres, sont un dernier souvenir de ce meuble du moyen âge.

BANC, s. m. Meuble composé d’une planche assemblée dans deux montants servant de pied. Dans les premiers siècles de la monarchie française, le banc était autant une table qu’un siége. « J’arrive », dit Grégoire de Tours[32], « mandé par Chilpéric ; le roi était debout, près d’un pavillon formé de branches d’arbres. A sa droite était l’évêque Bertrand ; à sa gauche, Raguemod. Devant eux un banc[33] chargé de pains et de mets divers »

Il était d’usage de couvrir de tapis les bancs posés autour des salles, du temps de Grégoire de Tours. « Waddon arrive, entre aussitôt dans la maison, et dit : — Pourquoi ces bancs ne sont-ils pas couverts de tapis ? Pourquoi cette maison n’est-elle pas balayée ?…[34] » Lorsque Robert, duc de Normandie, entreprend d’aller en pèlerinage à Jérusalem, passant à Constantinople, il est admis avec les Normands de sa suite, à une audience de l’empereur d’Orient. La salle dans laquelle les seigneurs normands sont reçus était dépourvue de siéges : ceux-ci se dépouillent de leurs manteaux, les jettent à terre, s’asseyent dessus et dédaignent de les reprendre en partant. Le duc répond au Grec qui veut lui rattacher son manteau.

« Jo ne port pas mun banc od mei »

…

« Pur la noblesce des Normanz,

« Ki de lur manteals firent bancz,

« Fist l’Emperor el paleiz faire

« Bancz à siege envirun l’aire ;

« Ainz à cel tems à terre séeint,

« Ki el paleiz séer voleient[35]. »

A Constantinople, l’usage des siéges était donc inconnu au XIe siècle, et les Grecs s’asseyaient à terre sur des tapis, comme les Orientaux de nos jours. Par courtoisie, l’empereur fait faire des bancs autour de la salle du palais, afin que les Normands puissent s’asseoir conformément à leurs habitudes, pendant leur séjour à Byzance.

Guillaume, duc de Normandie, apprend la mort d’Édouard et le couronnement de Harold, étant à la chasse ; il devient pensif, rentre dans son palais, et :

<poem class="lang-fro" lang="fro" style="font-size:83%; " >:::« Al chief d’un banc s’est acotez,

- « D’ores en altre s’est tornez,

- « De sun mantel covri sun vis,

- « Sor un pecol (appui) sun chief a mis ;

- « Issi pensa li Dus grant pose,

- « Ke l’en parler à li n’en ose[36]. »

Les bancs étaient donc munis d’appuis au XIe siècle ; ces appuis

n’étaient que la prolongation des deux montants servant de pieds,  avec une barre pour dossier (fig. 1)[37]. Dans les églises, dès l’époque

romane, on faisait habituellement régner une assise de pierre saillante

avec une barre pour dossier (fig. 1)[37]. Dans les églises, dès l’époque

romane, on faisait habituellement régner une assise de pierre saillante  à l’intérieur des bas côtés ou chapelles, formant un banc continu. Cet usage se perpétua pendant la période ogivale, car alors on

n’établissait pas, comme aujourd’hui, des bancs en menuiserie ou

des chaises pour les fidèles. Mais dans les dépendances des églises,

dans les salles capitulaires, les bibliothèques et les sacristies, on plaçait

des bancs de bois ; les bahuts (voy. ce mot) en tenaient souvent

lieu. Ces bancs furent alors garnis d’appuis, de dossiers et même de

dais. Ils étaient d’une forme très-simple jusqu’au XIVe siècle, composés

de forts madriers, ornés seulement de quelques gravures. Nous

avons encore vu des débris de bancs de ce genre, qui paraissent dater

du commencement du XIIIe siècle, dans des salles voisines des églises

pauvres dont le mobilier n’avait pas été renouvelé (fig. 2).

à l’intérieur des bas côtés ou chapelles, formant un banc continu. Cet usage se perpétua pendant la période ogivale, car alors on

n’établissait pas, comme aujourd’hui, des bancs en menuiserie ou

des chaises pour les fidèles. Mais dans les dépendances des églises,

dans les salles capitulaires, les bibliothèques et les sacristies, on plaçait

des bancs de bois ; les bahuts (voy. ce mot) en tenaient souvent

lieu. Ces bancs furent alors garnis d’appuis, de dossiers et même de

dais. Ils étaient d’une forme très-simple jusqu’au XIVe siècle, composés

de forts madriers, ornés seulement de quelques gravures. Nous

avons encore vu des débris de bancs de ce genre, qui paraissent dater

du commencement du XIIIe siècle, dans des salles voisines des églises

pauvres dont le mobilier n’avait pas été renouvelé (fig. 2).

Dans les habitations, les bancs étaient recouverts de coussins ou d’une étoffe rembourrée non fixée après la tablette. Les montants latéraux étaient souvent ornés de sculptures, et se recourbaient pour offrir un appui plus commode (fig. 3)[38]. Si l’on s’en rapporte aux vignettes des manuscrits, aux peintures et descriptions, les bois de ces meubles étaient rehaussés de couleurs, de dorures, d’incrustations d’or, d’argent et d’ivoire[39]. Au XIIIe siècle, on ne se contenta pas de tablettes assemblées dans des montants ; les bancs affectèrent souvent la forme d’un coffre long, c’est-à-dire que le devant fut garni de planches ornées d’à-jour, d’arcatures et de peintures ; ils pouvaient alors être considérés comme de véritables bahuts, bien qu’ils fussent plus longs que n’étaient ces derniers meubles. Ce qui distingue particulièrement le banc, avec ou sans dossier, de la forme ou chaire, par exemple (voy. ces mots), c’est que le banc est transportable, qu’il peut être déplacé. Ainsi, pendant le moyen âge, on garnissait habituellement les tables à manger de bancs mobiles sur lesquels on jetait des coussins.

Voici deux exemples de ces sortes de bancs, tirés d’un manuscrit (fig. 4)[40] ; le dessus de ces siéges se relevait, et, étant fermé par une serrure, permettait de serrer des objets. Pendant les XIVe et XVe siècles, les bancs, comme tous les autres meubles domestiques, furent décorés de riches étoffes, de cuirs dorés et gaufrés, ou de tapisseries. « Le duc de Bourgogne fut en celle journée assis sur un banc paré de tapis, de carreaux et de palles ; et fut environné de sa noblesse et accompaigné et adextré de son conseil qui estoyent derrière la perche (le dossier) du banc, tous en pié, et prests pour conseiller le duc si besoing en avoit, et dont les plus prochains de sa personne furent le chancelier et le premier chambellan ; et ceux-là estoyent au plus près du prince, l’un à dextre et l’autre à sénestre[41]. »

Pendant les XVe et XVIe siècles, beaucoup de familles nobles firent

construire des chapelles particulières attenantes aux églises. L’intérieur

de ces chapelles était meublé comme un oratoire privé ; les

murs étaient garnis de bancs de bois à dossier ; on y plaçait des prie-Dieu,

des pupitres, des tapis, des carreaux, etc. Voici un banc (fig. 5) provenant d’une de ces chapelles. Ce meuble appartient aux premières

années du XVIe siècle, et est encore déposé dans l’église de  Flavigny ; il est garni de son dossier, et surmonté d’un dais de bois

sculpté. La tablette du banc devait recevoir des carreaux de tapisserie

et d’étoffe ; ce dont on ne peut douter, les traces des attaches de cette garniture étant encore visibles, et les petites bases des pilastres

s’arrêtant au point où elle était fixée. Dans les châteaux, les vestibules,

les salles des gardes, les pièces destinées aux réceptions

étaient entourées de bancs plus ou moins somptueux, soit comme

sculpture, soit comme garniture, en raison de la richesse des propriétaires.

Chez les bourgeois, la salle, c’est-à-dire la pièce où l’on

admettait les étrangers, était également entourée de bancs qui servaient

en même temps de coffres ; les uns n’étaient que des coffres,

les autres étaient munis de marches en avant et de coussins. On trouve

dans l’inventaire d’un certain Jean Rebours, garde du scel de l’archevêché

de Sens et curé d’Ervy, dressé en 1399, parmi les meubles,

« une aumoire de bois à trois étages doubles, un banc, un banc à

marche, deux banchiers » (couvertures de bancs)[42].

Flavigny ; il est garni de son dossier, et surmonté d’un dais de bois

sculpté. La tablette du banc devait recevoir des carreaux de tapisserie

et d’étoffe ; ce dont on ne peut douter, les traces des attaches de cette garniture étant encore visibles, et les petites bases des pilastres

s’arrêtant au point où elle était fixée. Dans les châteaux, les vestibules,

les salles des gardes, les pièces destinées aux réceptions

étaient entourées de bancs plus ou moins somptueux, soit comme

sculpture, soit comme garniture, en raison de la richesse des propriétaires.

Chez les bourgeois, la salle, c’est-à-dire la pièce où l’on

admettait les étrangers, était également entourée de bancs qui servaient

en même temps de coffres ; les uns n’étaient que des coffres,

les autres étaient munis de marches en avant et de coussins. On trouve

dans l’inventaire d’un certain Jean Rebours, garde du scel de l’archevêché

de Sens et curé d’Ervy, dressé en 1399, parmi les meubles,

« une aumoire de bois à trois étages doubles, un banc, un banc à

marche, deux banchiers » (couvertures de bancs)[42].

BERCEAU, s. m. (bers). Les berceaux d’enfant, les plus anciens

et les plus simples, figurés dans des manuscrits des IXe et Xe siècles,

paraissent être formés d’un morceau de tronc d’arbre creusé, avec

de petits trous sur les bords, pour passer des bandelettes destinées

à empêcher le marmot de se mouvoir. La convexité naturelle du bois  à l’extérieur permettait à la nourrice

de bercer l’enfant[43]. Quelquefois les berceaux

ne sont que des paniers d’osier,

dans lesquels on déposait les enfants,

soigneusement entourés de bandelettes

(fig. 1[44]). Plus tard, on trouve un grand

nombre d’exemples de berceaux qui

sont façonnés comme de petits lits posés

sur deux morceaux de bois courbes

(fig. 2). On ne rencontre guère d’exemples

de berceaux suspendus au-dessus

du sol sur deux montants, que dans les

manuscrits ou bas-reliefs du XVe siècle ;

alors ces montants sont fixes, et le berceau se meut au moyen de

deux tourillons (fig. 3). Les enfants représentés dans les berceaux

ou entre les bras de leurs nourrices, jusqu’au XVIe siècle, ont toujours

le corps et les bras soigneusement emmaillottés et entourés de bandelettes ; la tête seule reste libre. Cet usage s’est conservé en

Orient et dans le sud de l’Italie, et il ne paraît pas que le développement

physique des enfants ait à en souffrir.

à l’extérieur permettait à la nourrice

de bercer l’enfant[43]. Quelquefois les berceaux

ne sont que des paniers d’osier,

dans lesquels on déposait les enfants,

soigneusement entourés de bandelettes

(fig. 1[44]). Plus tard, on trouve un grand

nombre d’exemples de berceaux qui

sont façonnés comme de petits lits posés

sur deux morceaux de bois courbes

(fig. 2). On ne rencontre guère d’exemples

de berceaux suspendus au-dessus

du sol sur deux montants, que dans les

manuscrits ou bas-reliefs du XVe siècle ;

alors ces montants sont fixes, et le berceau se meut au moyen de

deux tourillons (fig. 3). Les enfants représentés dans les berceaux

ou entre les bras de leurs nourrices, jusqu’au XVIe siècle, ont toujours

le corps et les bras soigneusement emmaillottés et entourés de bandelettes ; la tête seule reste libre. Cet usage s’est conservé en

Orient et dans le sud de l’Italie, et il ne paraît pas que le développement

physique des enfants ait à en souffrir.

Nous n’avons pas vu, dans les manuscrits, peintures ou bas-reliefs,

que les berceaux des enfants fussent munis de rideaux jusqu’au  XVIe siècle. Il est vrai que les lits des grandes personnes étaient fort

vastes, entourés presque toujours d’amples courtines, et que la nuit

le berceau de l’enfant était mis à l’abri derrière ces courtines qui enveloppaient ainsi toute la famille comme sous une tente commune.

XVIe siècle. Il est vrai que les lits des grandes personnes étaient fort

vastes, entourés presque toujours d’amples courtines, et que la nuit

le berceau de l’enfant était mis à l’abri derrière ces courtines qui enveloppaient ainsi toute la famille comme sous une tente commune.

BUFFET, s. m. On entendait par ce mot, pendant le moyen âge, la chambre où l’on renfermait la vaisselle, des objets précieux, tels que vases, bijoux, curiosités ; on donna aussi, pendant les XIVe et XVe siècles, le nom de buffet au meuble que l’on plaçait, pendant les repas de cérémonie, au milieu de l’espace réservé entre les tables en fer à cheval, et sur lequel on rangeait des pièces d’orfèvrerie, des épices et confitures, comme sur des gradins. Le dressoir est un meuble servant au même usage, mais ordinairement appliqué contre le mur ; tandis que le buffet est isolé, on tourne autour, il pare le centre de la salle du festin. C’est surtout pendant le XVe siècle, alors que le luxe intérieur atteignit des proportions extravagantes, que les buffets furent en grand usage. À cette époque, le mot buffet indique non-seulement le meuble, mais tous les objets dont on le couvre ; on dit buffet pour exprimer l’ensemble de ces décorations de fêtes. Aux entrées de souverains, d’ambassadeurs, on offre un buffet, c’est-à-dire qu’on donne au personnage auquel on veut faire honneur un amas de vaisselle d’argent ou de vermeil contenant des rafraîchissements ; et, dans ce cas, le meuble et ce qu’il porte appartient audit personnage.

C’est au buffet, dans les repas d’apparat, que viennent les chevaliers, écuyers ayant la charge de servir les souverains, pour prendre les plats qui doivent être distribués sur les tables, « En celle salle avoit trois tables drécées, dont l’une fut au bout de dessus… Celle table étoit plus haute que les autres, et y montoit on à marches de degrés… Aux deux costés de ladite salle, tirant du long, furent les autres deux tables drécées, moult belles et moult longues ; et au milieu de ladite salle avoit un haut et riche buffet, faict à manière d’une lozange. Le dessouz dudict buffet estoit clos à manière d’une lice, et tout tapicé et tendu des armes de Monsieur le Duc ; et delà en avant commençoyent marches et degrez chargés de vaisselle, dont par le plus bas estoit la plus grosse, et par le plus haut estoit la plus riche et la plus mignole ; c’est à sçavoir par le bas la grosse vaisselle d’argent dorée, et par l’amont estoit la vaisselle d’or, garnie de pierrerie, dont il y avoit à très grand nombre. Audessus dudict buffet avoit une riche coupe garnie de pierrerie, et par les quarrés dudict buffet avoit grandes cornes de licornes toutes entières, moult grandes et moult belles ; et de toute la vaisselle de la pareure dudict buffet ne fut servi pour ce jour, mais avoyent autre vaisselle d’argent, de pots et de tasses, dont la salle et les chambres furent servies ce jour[45]. » C’est là un buffet d’apparat, destiné à récréer la vue pendant le repas.

Voici le buffet d’usage. « Au regard du service, Madame la nouvelle duchesse fut servie d’eschançon et d’escuyer tranchant, et de pannetier, tous Anglois, tous chevaliers, et gens de grande maison ; et l’huissier de salle cria : « Chevaliers, à la viande ! » Et ainsi ala-on au buffet la viande quérir ; et autour du buffet marchoyent tous les parens de Monsieur, et tous les chevaliers tant de l’ordre que de grand-maison, tous deux à deux, après les trompettes, devant la viande…[46] »

Le buffet, au moyen âge, n’était donc pas, à proprement parler, un meuble, mais une sorte d’échafaudage dressé pour une cérémonie ; il n’était décoré que par les étoffes dont il était tapissé et surtout par les objets de prix qu’il supportait. (Voy. Dressoir.)

Buffet s’entend aussi comme soufflet (voy. au Dictionnaire des ustensiles le mot Buffet).

BUSTAIL, s. m. Vieux mot qui signifie bois de lit (voy. Lit).

C

CABINET, s. m. Au XVIe siècle, on donna ce nom à une armoire montée sur quatre pieds, fermée par deux vantaux, et remplie de petits tiroirs. Ce meuble est particulièrement en usage pendant le XVIIe siècle. On y serrait des bijoux, des objets précieux ; c’est le bahut du moyen âge, dressé sur quatre pieds, ainsi que le fait remarquer judicieusement M. le comte de Laborde[47] (Voy. Bahut.)

CASIER, s. m. Sorte de garde-manger en forme de huche (voy. Huche).

CHAALIT, s. m. Vieux mot employé pour bois de lit (voy. Lit).

CHAISE, s. f. (chaire, chaière, forme, fourme). Siége garni de bras et dossier, quelquefois de dais pendant les XIVe et XVe siècles. Nous comprenons dans cet article tous les siéges, meubles, et même les trônes de bois ou de métal, sauf les siéges pliants, faudesteuils (voy. ce mot). Quant aux chaires de marbre et de pierre, nous les considérons comme immeubles, et nous renvoyons nos lecteurs au Dictionnaire d’architecture, dans lequel ces objets sont décrits.

Il semble que, dès les premiers temps du moyen âge, on ait voulu donner aux siéges une élégance et une richesse particulières ; il est à remarquer que, plus les meubles se rattachent à l’usage personnel, plus ils sont traités avec luxe. Les vêtements étant fort riches, on comprendra ce besoin de mettre en harmonie avec ceux-ci les meubles destinés, pour ainsi dire, à les compléter. Si un personnage, vêtu de couleurs éclatantes et d’étoffes précieuses, s’assied dans une chaire grossière comme matière et comme travail, la disparate sera trop choquante. On ne sera donc pas étonné si les exemples de siéges que nous donnons ici sont, relativement aux autres meubles, d’une richesse remarquable.

Les chaires étaient déjà fort anciennement incrustées d’or, d’ivoire, d’argent, de cuivre, composées de marqueterie, recouvertes d’ètoffes brillantes, non point, comme cela se pratique de nos jours, par des tissus cloués, rembourrés et fixes, mais par des coussins et des tapis mobiles, attachés par des courroies, ou jetés sur le bois. Ces sortes de meubles étaient rares d’ailleurs ; dans la pièce principale de l’appartement, il n’y avait, la plupart du temps, qu’une seule chaire, place d’honneur réservée au seigneur, au chef de la famille ou à l’étranger de distinction que l’on recevait. Autour de la pièce, on ne trouvait pour s’asseoir que des bancs, des bahuts, des escabeaux, de petits pliants, ou même parfois des coussins posés sur le carreau. Dans les chambres à coucher, il y avait aussi une seule chaire et des bancs ; de même dans la salle où l’on mangeait. La chaire ou chaise est toujours le trône du maître ou de la maîtresse ; cet usage était d’accord avec les mœurs féodales. Si le chef de la famille recevait des inférieurs, il s’asseyait dans sa chaire, et les laissait debout ou les faisait asseoir sur des siéges plus bas et souvent sans dossiers ; s’il recevait un supérieur dans l’ordre féodal, ou un égal auquel il voulait faire honneur, il lui cédait la chaire. Toutefois, si ces meubles sont riches par la matière et le travail, ils sont simples de forme pendant les premiers siècles du moyen âge, se composent de montants, de traverses et de tablettes pour s’asseoir, ou parfois de sangles sur lesquelles on jetait un gros coussin enveloppé de cuir gaufré ou d’étoffe précieuse.

Dans les premiers siècles, des chaires avec dossiers hauts sont peu

communes ; cependant des vignettes de manuscrits des IXe, Xe et  XIe siècles en laissent voir quelques-unes

(fig. 1)[48] ; mais ils paraissent être des siéges

d’honneur, des trônes réservés pour de

grands personnages. Il arrivait d’ailleurs

que des siéges sans dossiers étaient appuyés

contre la muraille, laquelle alors était tapissée

au-dessus d’eux. Souvent les chaires

étaient garnies de bras ou d’appuis, et le

dossier ne dépassait pas la hauteur des bras

latéraux, ainsi que le fait voir la fig. 2[49].

Ces dossiers à même hauteur que les bras

étaient généralement circulaires et enveloppaient

les reins, comme la chaise antique. Mais cependant, jusqu’au XIIIe siècle,

les chaires de forme carrée étaient parfois

dépourvues de dossiers élevés, ainsi que le fait voir l’exemple (fig. 3)

tiré de l’ancienne collection de M. le prince Soltykoff. Cette pièce

XIe siècles en laissent voir quelques-unes

(fig. 1)[48] ; mais ils paraissent être des siéges

d’honneur, des trônes réservés pour de

grands personnages. Il arrivait d’ailleurs

que des siéges sans dossiers étaient appuyés

contre la muraille, laquelle alors était tapissée

au-dessus d’eux. Souvent les chaires

étaient garnies de bras ou d’appuis, et le

dossier ne dépassait pas la hauteur des bras

latéraux, ainsi que le fait voir la fig. 2[49].

Ces dossiers à même hauteur que les bras

étaient généralement circulaires et enveloppaient

les reins, comme la chaise antique. Mais cependant, jusqu’au XIIIe siècle,

les chaires de forme carrée étaient parfois

dépourvues de dossiers élevés, ainsi que le fait voir l’exemple (fig. 3)

tiré de l’ancienne collection de M. le prince Soltykoff. Cette pièce  d’orfèvrerie est de cuivre émaillé, fabrication de Limoges, et date des premières années du XIIIe siècle. Les quatre montants, dépassant

les bras et le dossier, sont garnis de pommes sur lesquelles

on s’appuyait pour se soulever. Ces pommes étaient généralement

riches, soit comme travail, soit comme matière, d’ivoire, de cristal

de roche, de cuivre émaillé ou doré.

d’orfèvrerie est de cuivre émaillé, fabrication de Limoges, et date des premières années du XIIIe siècle. Les quatre montants, dépassant

les bras et le dossier, sont garnis de pommes sur lesquelles

on s’appuyait pour se soulever. Ces pommes étaient généralement

riches, soit comme travail, soit comme matière, d’ivoire, de cristal

de roche, de cuivre émaillé ou doré.

Dès le XIIe siècle, on employait très-fréquemment les bois tournés dans la fabrication des chaires ; non-seulement les bois tournés entraient dans la composition des montants, mais ils servaient encore à garnir les dossiers, l’intervalle laissé entre la tablette et les bras (fig. 4)[50]. Parfois les montants supérieurs, en s’élevant au-dessus des montants antérieurs et dépassant les bras, ne servaient qu’à maintenir

des courroies ou sangles sur lesquelles on jetait un morceau d’étoffe, ainsi que le fait voir la fig. 4.

Les quelques exemples que nous venons de donner indiquent déjà une assez grande variété dans la composition des chaires, et nous ne nous occupons que de celles qui sont mobiles, ne tenant pas à un ensemble de siéges comme les stalles, formes et autres meubles dépendant du mobilier fixe des églises[52]. Parmi ces exemples, les uns paraissent conserver les traditions du mobilier antique, comme la fig. 2, par exemple, les autres affectent des formes plus ou moins originales ; mais il ne faut pas oublier que, jusqu’à la fin du XIIe siècle, l’influence de l’antiquité, ou plutôt du Bas-Empire, influence rajeunie, pour ainsi dire, par les relations plus fréquentes avec Constantinople, laisse de profondes traces dans la disposition et la forme des vêtements ; les meubles usuels subissent naturellement cette même influence.

Au XIIIe siècle, la modification dans le costume est sensible ; elle

existe également dans le mobilier ; nous voyons alors paraître des

formes sinon neuves, au moins empruntées à d’autres sources que

celle de la tradition antique romaine ou byzantine. Diverses causes  amènent ces changements : les

rapports avec les populations

mahométanes de la Syrie ; le développement

de la richesse et de

l’industrie chez les populations

urbaines, qui commençaient à

manifester des goûts de luxe ;

rétablissement régulier des corporations

de gens de métiers,

qui allaient chercher des modes

nouvelles en toutes choses, afin

d’alimenter la production.

amènent ces changements : les

rapports avec les populations

mahométanes de la Syrie ; le développement

de la richesse et de

l’industrie chez les populations

urbaines, qui commençaient à

manifester des goûts de luxe ;

rétablissement régulier des corporations

de gens de métiers,

qui allaient chercher des modes

nouvelles en toutes choses, afin

d’alimenter la production.

On remarquera que les chaires antérieures au XIIIe siècle sont assez étroites entre bras ; c’est qu’en effet, jusqu’alors, bien que les vêtements fussent amples, ils étaient faits d’étoffes souples, fines, et leurs nombreux plis se collaient au corps. Mais, au XIIIe siècle, on se vêtit d’étoffes plus roides, doublées de fourrures ou de tissus assez épais ; on fit usage des velours, des brocarts, qui forment des plis larges : les vêtements se collaient moins au corps, ils tenaient plus de place, produisaient des plis amples et très-marqués ; il fallut élargir les siéges et leur donner des formes plus en rapport avec ces nouveaux habits, afin qu’ils ne fussent pas froissés et que les plis pussent conserver leur jet naturel. Ainsi, nous voyons ici (fig. 5) un roi assis dans une chaire longue et étroite[53], et le vêtement du personnage, quoique très-ample, dessine la forme du corps ; il est fait d’une étoffe souple qui n’avait rien à craindre du froissement, et pouvait, sans gêner le personnage, tenir avec lui dans un espace assez resserré.

Nous venons de dire que la Syrie eut une influence sur les meubles usuels vers le commencement du XIIIe siècle. En effet, à cette époque, on voit dans les peintures, bas-reliefs et manuscrits, des chaires figurées qui rappellent certaines formes encore usitées dans l’Inde, en Perse et en Égypte. Telles sont les deux chaires représentées dans les deux figures 6 et 7[54]. Ces deux chaires, dont l’une dépourvue et l’autre munie de bras, ont leurs montants et dossiers de bois tournés ; toutes deux sont des siéges d’honneur, des trônes, et les six montants de la première sont posés sur des lions, genre de support très-fréquent pour ces sortes de siéges. Ces meubles n’étaient guère transportables ; ils occupaient une place fixe dans la pièce où ils se trouvaient. Ils sont largement ouverts, et permettaient au personnage assis de se mouvoir à droite et à gauche sans être gêné par le froissement des vêtements. Des coussins garnissaient la tablette. Les dossiers ne sont ici que des galeries à jour, assez peu élevées pour ne pas masquer les personnages assis. Ces meubles n’étaient point adossés, mais occupaient un espace libre au milieu d’une pièce ; on circulait autour, et le personnage séant pouvait voir une nombreuse assemblée dont quelques membres se tenaient à ses côtés et derrière lui. Ce sont là des chaires de seigneurs féodaux placées dans la salle publique destinée aux assemblées ; ce sont de véritables trônes[55].

En Italie et dans le midi de la France, les siéges d’honneur de forme polygonale, avec bras et dossiers, étaient aussi fort en usage, et prennent des développements considérables : nous citerons entre autres le trône sur lequel est assis Jésus-Christ dans une des peintures des voûtes de la petite chapelle de Saint-Antonin, aux Jacobins de Toulouse (fig. 7 bis). Ce siége est très-vaste, ses formes sont compliquées, et il permettait de se placer dans toutes sortes de postures.

Quant aux chaires des appartements privés, elles étaient plus

généralement garnies de dossiers, élevés. C’est ainsi qu’est figuré le

siége sur lequel David est assis à côté de Bethsabée, à la porte de

droite du portail de la cathédrale d’Auxerre (fig. 8) [XIIIe siècle]. Ce

beau meuble se rapproche des formes actuelles, et déjà il est enrichi  de sculptures plates qui se mêlent aux

bois tournés encore employés en Orient.

Nous donnons (fig. 9) le dossier de la

chaire de David, sur lequel la sculpture

est prodiguée, mais de façon à ne pas

offrir de ces aspérités gênantes sur un

meuble destiné à l’usage ordinaire.

de sculptures plates qui se mêlent aux

bois tournés encore employés en Orient.

Nous donnons (fig. 9) le dossier de la

chaire de David, sur lequel la sculpture

est prodiguée, mais de façon à ne pas

offrir de ces aspérités gênantes sur un

meuble destiné à l’usage ordinaire.

Il ne faudrait pas croire cependant

que les bois tournés fussent uniformément

adoptés dans la construction des

chaires du XIIIe siècle, car aucune époque

ne présente une aussi grande variété

de siéges, soit comme forme, soit

comme matière ou comme système de

construction. Nous venons de voir des

chaires qui affectent des dispositions

particulières, telles que celles représentées figures 6 et 7, qui sont,

pour ainsi dire, de petites estrades entourées de galeries pour servir

d’appui ou de dossier ; d’autres (fig. 8) qui rentrent dans les formes

en usage encore aujourd’hui. Mais ces meubles sont de bois ; or, pendant le moyen âge, on fabriquait volontiers des siéges de métal,

fer ou bronze, que l’on recouvrait de tapisseries. Sans parler des

pliants {faudesteuils), tels que le trône dit de Dagobert, qui est de

bronze, et tant d’autres que l’on rencontre encore dans nos églises,  et qui sont de fer, il existait aussi des chaires de métal. Nous en

avons rencontré souvent des débris jetés parmi les vieux meubles

hors de service des cathédrales, et les miniatures des manuscrits ou

les bas-reliefs nous en présentent souvent des exemples. Nous

essayerons de réunir ces divers renseignements de façon à donner un

modèle assez complet de ces chaires de fer, qui, du reste, étaient

fort simples, que l’on établissait évidemment dans le but d’obtenir

des meubles légers, facilement transportables, n’étant décorés que

par la dorure appliquée sur le métal et les tapisseries dont on les

couvrait (fig. 10). Afin de mieux faire comprendre la construction de