CATHÉDRALE, s. f. De cathedra, qui signifie siége, ou trône épiscopal. Cathédrale s’entend comme église dans laquelle est placé le trône de l’évêque du diocèse[1]. Dans les églises primitives, le trône de l’évêque (cathedra) était placé au fond de l’abside, dans l’axe, comme le siège du juge de la basilique antique, et l’autel s’élevait en avant de la tribune, ordinairement sur le tombeau d’un martyr[2]. L’évêque, entouré de son clergé, se trouvait ainsi derrière l’autel isolé et dépourvu de retable ; il voyait donc l’officiant en face (voy. Autel). Cette disposition primitive explique pourquoi, jusque vers le milieu du dernier siècle, dans certaines cathédrales, le maître autel n’était qu’une simple table sans gradins, tabernacles ni retables[3]. La cathédrale du monde chrétien, Saint-Pierre de Rome, conserve encore le siège du prince des apôtres enfermé dans une chaire de bronze, au fond de l’abside. C’était dans les églises cathédrales, dans ce lieu réservé à la cathedra, que les évêques faisaient les ordinations. Lorsque ceux-ci étaient invités par l’abbé d’un monastère, on plaçait une cathedra au fond du sanctuaire. Ce jour-là, l’église abbatiale était cathédrale. Le siège épiscopal était et est encore le signe, le symbole de la juridiction des évêques. La juridiction épiscopale est donc le véritable lien qui unit la basilique antique à l’église chrétienne. La cathédrale n’est pas seulement une église appropriée au service divin, elle conserve, et conservait bien plus encore pendant les premiers siècles du christianisme, le caractère d’un tribunal sacré ; et comme alors la constitution civile n’était pas parfaitement distincte de la constitution religieuse, il en résulte que les cathédrales sont restées longtemps, et jusqu’au XIVe siècle, des édifices à la fois religieux et civils. On ne s’y réunissait pas seulement pour assister aux offices divins, on y tenait des assemblées qui avaient un caractère purement politique ; il va sans dire que la religion intervenait presque toujours dans ces grandes réunions civiles ou militaires.

Jusqu’à la fin du XIIe siècle, les cathédrales n’avaient pas des dimensions extraordinaires ; beaucoup d’églises abbatiales étaient d’une plus grande étendue ; c’est que, jusqu’à cette époque, le morcellement féodal était un obstacle à la constitution civile des populations ; l’influence des évêques était gênée par ces grands établissements religieux du XIe siècle. Propriétaires puissants, jouissant de privilèges étendus, seigneurs féodaux, protégés par les papes, tenant en main l’éducation de la jeunesse, participant à toutes les grandes affaires politiques, les abbés attiraient tout à eux, richesse et pouvoir, intelligence et activité. Lorsque les populations urbaines, instruites, enrichies, laissèrent paraître les premiers symptômes d’émancipation, s’érigèrent en communes, il se fit une réaction contre la féodalité monastique et séculière dont les évêques, appuyés par la monarchie, profitèrent avec autant de promptitude que d’intelligence. Ils comprirent que le moment était venu de reconquérir le pouvoir et l’influence que leur donnait l’Église, et qui étaient tombés en partie entre les mains des établissements religieux. Ce que les abbayes firent pendant le XIe siècle, les évêques n’eussent pu le faire ; mais, au XIIe siècle, la tâche des établissements religieux était remplie ; le pouvoir monarchique avait grandi, l’ordre civil essayait ses forces et voulait se constituer. C’est alors que l’épiscopat entreprit de reconstruire et reconstruisit ses cathédrales ; et il trouva dans les populations un concours tellement énergique, qu’il dut s’apercevoir que ses prévisions étaient justes, que son temps était venu, et que l’activité développée par les établissements religieux, et dont ils avaient profité, allait lui venir en aide. Rien, en effet, aujourd’hui, si ce n’est peut-être le mouvement intellectuel et commercial qui couvre l’Europe de lignes de chemins de fer, ne peut donner l’idée de l’empressement avec lequel les populations urbaines se mirent à élever des cathédrales. Nous ne prétendons pas démontrer que la foi n’entrât pas pour une grande part dans ce mouvement, mais il s’y joignait un instinct très-juste d’utilité, de constitution civile.

À la fin du XIIe siècle, l’érection d’une cathédrale était un besoin, parce que c’était une protestation éclatante contre la féodalité. Quand un sentiment instinctif pousse ainsi les peuples vers un but, ils font des travaux qui, plus tard, lorsque cette sorte de fièvre est passée, semblent être le résultat d’efforts qui tiennent du prodige. Sous un régime théocratique absolu, les hommes élèvent les pyramides, creusent les hypogées de Thèbes et de Nubie ; sous un gouvernement militaire et administratif, comme celui des Romains pendant l’empire, ils couvrent les pays conquis de routes, de villes, de monuments d’utilité publique. Le besoin de sortir de la barbarie et de l’anarchie ; de défricher le sol, fait élever, au XIe siècle, les abbayes de l’Occident. L’unité monarchique et religieuse, l’alliance de ces deux pouvoirs pour constituer une nationalité, font surgir les grandes cathédrales du nord de la France. Certes, les cathédrales sont des monuments religieux, mais ils sont surtout des édifices nationaux. Le jour où la société française a prêté ses bras et donné ses trésors pour les élever, elle a voulu se constituer et elle s’est constituée. Les cathédrales des XIIe et XIIIe siècles sont donc, à notre point de vue, le symbole de la nationalité française, la première et la plus puissante tentative vers l’unité. Si, en 1793, elles sont restées debout, sauf de très-rares exceptions, c’est que ce sentiment était resté dans le cœur des populations, malgré tout ce qu’on avait fait pour l’en arracher.

Où voyons-nous les grandes cathédrales s’élever à la fin du XIIe siècle et au commencement du XIIIe ? c’est dans des villes telles que Noyon, Soissons, Laon, Reims, Amiens, qui toutes avaient, les premières, donné le signal de l’affranchissement des communes ; c’est dans la ville capitale de l’Île de France, centre du pouvoir monarchique, Paris ; c’est à Rouen, centre de la plus belle province reconquise par Philippe-Auguste. Mais il est nécessaire que nous entrions à ce sujet dans quelques développements.

Au commencement du XIIe siècle, le régime féodal était constitué ; il enserrait la France dans un réseau dont toutes les mailles, fortement nouées, semblaient ne devoir jamais permettre à la nation de se développer. Le clergé régulier et séculier n’avait pas protesté contre ce régime ; il s’y était associé ; toutefois, quoique seigneurs féodaux, les abbés des grands monastères conservaient, par suite des privilèges exorbitants dont ils jouissaient, une sorte d’indépendance au milieu de l’organisation féodale. Il n’en était pas de même des évêques ; ceux-ci n’avaient pas profité de la position exceptionnelle que leur donnait le pouvoir spirituel ; ils venaient se ranger, comme les seigneurs laïques, sous la bannière de leurs suzerains. « Qui ne s’étonnerait pas, disait saint Bernard[4], de voir que la même personne qui, l’épée à la main, commande une troupe de soldats, puisse, revêtu de l’étole, lire l’Évangile au milieu d’une église ? » Mais les évêques ne tardèrent pas à reconnaître que cette position douteuse ne convenait pas au caractère dont ils étaient revêtus. Lorsque la monarchie eut laissé voir que son intention était de dompter la féodalité, « le clergé sentit aisément[5] que, dans la lutte qui allait s’engager, les seigneurs seraient vaincus ; dès lors il rompit avec eux, sépara sa cause de la leur, renonça à tout engagement, déposa ses mœurs guerrières, et même, abjurant tout souvenir, il ne craignit pas de rivaliser d’ardeur avec le trône, pour dépouiller les seigneurs de leurs prérogatives. Il commença par étendre au delà de toutes limites sa juridiction, qui, dans l’origine, était toute spirituelle ; il lui suffit pour cela d’un mauvais raisonnement, dont le succès fut prodigieux ; il consistait à dire : que l’Église, en vertu du pouvoir que Dieu lui a donné, doit prendre connaissance de tout ce qui est péché, afin de savoir si elle doit remettre ou retenir, lier ou délier. Dès lors, comme toute contestation judiciaire peut prendre sa source dans la fraude, le clergé soutenait avoir le droit de juger tous les procès ; affaires réelles, personnelles ou mixtes, causes féodales ou criminelles… Le peuple ne voyait pas ces envahissements d’un mauvais œil ; il trouvait dans les cours ecclésiastiques une manière de procéder moins barbare que celle dont on faisait usage dans les justices seigneuriales : le combat n’y avait jamais été admis ; l’appel y était reçu ; on y suivait le droit canonique, qui se rapproche, à beaucoup d’égards, du droit romain ; en un mot, toutes les garanties légales que refusaient les tribunaux des seigneurs, on était certain de les obtenir dans les cours ecclésiastiques. » C’est alors que, soutenus par le pouvoir monarchique déjà puissant, forts des sympathies des populations qui se tournaient rapidement vers les issues qui leur faisaient entrevoir une espérance d’affranchissement, les évêques voulurent donner une forme visible à un pouvoir qui leur semblait désormais appuyé sur des bases inébranlables ; ils réunirent des sommes énormes, et jetant bas les vieilles cathédrales devenues trop petites, ils les employèrent sans délai à la construction de monuments immenses faits pour réunir à tout jamais autour de leur siège épiscopal ces populations désireuses de s’affranchir du joug féodal. Cela se passait sous Philippe-Auguste, et c’est en effet sous le règne de ce prince que nous voyons commencer et élever rapidement les grandes cathédrales de Soissons, de Paris, de Bourges, de Laon, d’Amiens, de Chartres, de Reims. C’est alors aussi que l’architecture religieuse sort de ses langes monacals ; ce n’est pas aux couvents que les évêques vont demander leurs architectes, c’est à ces populations laïques dont les trésors apportés avec empressement vont servir à élever le premier édifice vraiment populaire en face du château féodal, et qui finira par le vaincre.

Nous ne voudrions pas que cette origine à la fois politique et religieuse donnée par nous à la grande cathédrale pût faire supposer que nous prétendons diminuer la valeur de cet élan qui se manifeste en France à la fin du XIIe siècle. Il y a dans le haut clergé séculier de cette époque une pensée trop grande, dont les résultats ont été trop vastes, pour qu’elle ne prenne pas sa source dans la religion ; mais il ne faut pas oublier que, chez les peuples naissants, la religion et la politique vont de pair ; il n’est pas possible de les séparer ; d’ailleurs les faits parlent d’eux-mêmes. On était aussi religieux en France au commencement du XIIe siècle qu’à la fin ; cependant, c’est précisément au moment où les évêques font cause commune avec la monarchie, veulent se séparer de la féodalité, qu’ils trouvent les ressources énormes dont l’emploi va leur permettre d’élargir l’enceinte de leurs cathédrales pour contenir tout entières les populations des villes. Non-seulement alors la cathédrale dépasse les dimensions des plus vastes églises d’abbayes, mais elle se saisit d’une architecture nouvelle ; son iconographie n’est plus celle des églises monastiques ; elle parle un nouveau langage ; elle devient un livre pour la foule, elle instruit le peuple en même temps qu’elle sert d’asile à la prière.

Nous allons étudier tout à l’heure, sur les monuments mêmes, les phases de ce mouvement qui se manifeste vers la fin du XIIe siècle.

Poursuivons. L’alliance du clergé avec la monarchie ne tarda pas à inquiéter les barons ; saint Louis reconnut bientôt que le pouvoir royal ne faisait que changer de maître. En 1235, la noblesse de France et le roi s’assemblèrent à Saint-Denis pour mettre des bornes à la puissance que les tribunaux ecclésiastiques s’étaient arrogée. En 1246, les barons rédigèrent un acte d’union « et nommèrent une commission de quatre des plus puissants d’entre eux[6], pour décider dans quels cas le baronnage devait prendre fait et cause pour tout seigneur vexé par le clergé ; de plus, chaque seigneur s’était engagé à mettre en commun la centième partie de son revenu, afin de poursuivre activement le but de l’union. Ainsi l’on voit l’attitude du clergé français quand saint Louis monta sur le trône ; elle était hostile et menaçante. »

Au milieu de ces dangers, par sa conduite à la fois ferme et prudente, le saint roi sut contenir les prétentions exorbitantes du clergé dans de justes bornes, et faire prévaloir l’autorité monarchique sur la féodalité. Dès 1250, le peuple, rassuré par la prédominance du pouvoir royal, s’habituant à le considérer comme la représentation de l’unité nationale, trouvant sous son ombre l’autorité avec la justice, ne montra plus le même empressement pour jeter dans l’un des plateaux de la balance ces trésors qui, cinquante ans auparavant, avaient permis de commencer, sur des proportions gigantesques, les cathédrales. Aussi est-ce à partir de cette époque que nous voyons ces constructions se ralentir, ou s’achever à la hâte sur de moins vastes patrons, s’atrophier pour ainsi dire. Faut-il attribuer cela à un refroidissement religieux ? nous ne le pensons pas ; la nation, sentant désormais un pouvoir supérieur à la féodalité, portait ses regards vers lui, et n’éprouvait plus le besoin si vif, si pressant, d’élever la cathédrale en face de la forteresse féodale.

À la fin du XIIIe siècle, celles de ces vastes constructions qui étaient tardivement sorties de terre n’arrivèrent pas à leur développement ; elles s’arrêtèrent tout à coup ; si elles furent achevées, ce ne fut plus que par les efforts personnels d’évêques ou de chapitres qui employèrent leurs propres biens pour terminer ce que l’entraînement de toute une population avait permis de commencer. Il n’est pas une seule cathédrale qui ait été finie telle qu’elle avait été projetée ; et cela se comprend ; la période pendant laquelle les grandes cathédrales eussent dû être conçues et élevées, celle pendant laquelle leur existence est pour ainsi dire un besoin impérieux, l’expression d’un désir national irrésistible, est comprise entre les années 1180 et 1240. Soixante ans ! Si l’on peut s’étonner d’une chose, c’est que dans ce court espace de temps, on ait pu obtenir, sur tout un grand territoire, des résultats aussi surprenants ; car ce n’était pas seulement des manœuvres qu’il fallait trouver, mais des milliers d’artistes qui, la plupart, étaient des hommes dont le talent d’exécution est pour nous aujourd’hui un sujet d’admiration.

Tel était alors, en France, le besoin d’agrandir les cathédrales, que, pendant leur construction même, les premiers travaux, déjà exécutés en partie, furent parfois détruits pour faire place à des projets plus grandioses. En dehors du domaine royal, le mouvement n’existe pas, et ce n’est que plus tard, vers la fin du XIIIe siècle, lorsque la monarchie eut à peu près réuni toutes les provinces des Gaules à la France, que l’on entreprend la reconstruction des cathédrales. C’est alors que quelques diocèses remplacent leurs vieux monuments par des constructions neuves élevées sur des plans sortis du domaine royal. Mais ce mouvement est restreint, timide, et il s’arrête bientôt par suite des malheurs politiques du XIVe siècle.

À la mort de Philippe-Auguste, en 1223, les principales cathédrales comprises dans le domaine royal étaient celles de Paris, de Chartres, de Bourges, de Noyon, de Laon, de Soissons, de Meaux, d’Amiens, d’Arras, de Cambrai, de Rouen, d’Évreux, de Séez, de Bayeux, de Coutances, du Mans, d’Angers, de Poitiers, de Tours ; or tous ces diocèses avaient rebâti leurs cathédrales, dont les constructions étaient alors fort avancées. Si certains diocèses sont politiquement unis au domaine royal et se reconnaissent vassaux, leurs cathédrales s’élèvent rapidement sur des plans nouveaux comme celles de la France ; les diocèses de Reims, de Sens, de Chalons, de Troyes en Champagne, sont les premiers à suivre le mouvement. En Bourgogne, ceux d’Auxerre et de Nevers, les plus rapprochés du domaine royal, reconstruisent leurs cathédrales ; ceux d’Autun et de Langres, plus éloignés, conservent leurs anciennes églises élevées vers le milieu du XIIe siècle.

Dans la Guyenne, restée anglaise, excepté Bordeaux qui tente un effort vers 1225, Périgueux, Angoulême, Limoges, Tulle, Cahors, Agen, gardent leurs vieux monuments.

À la mort de Philippe le Bel, en 1314, le domaine royal s’est étendu : il a englobé la Champagne ; il possède le Languedoc, le marquisat de Provence ; il tient l’Auvergne et la Bourgogne au milieu de ses provinces. Montpellier, Carcassonne, Narbonne, Lyon, exécutent dans leurs cathédrales des travaux considérables et tentent de les renouveler. Clermont en Auvergne cherche à suivre l’exemple. Les provinces anglaises et la Provence résistent seules.

À la mort de Charles V, en 1380, les Anglais ne possèdent plus que Bordeaux, le Cotentin et Calais ; mais la séve est épuisée : les cathédrales dont la reconstruction n’a pas été commencée pendant le XIIIe siècle demeurent ce qu’elles étaient ; celles restées inachevées se terminent avec peine.

Nous avons essayé de tracer sommairement un historique général de la construction de nos cathédrales françaises ; si incomplet qu’il soit, nous espérons qu’il fera comprendre l’importance de ces monuments pour notre pays, de ces monuments qui ont été la véritable base de notre unité nationale, le premier germe du génie français. À nos cathédrales, se rattache toute notre histoire intellectuelle ; elles ont abrité, sous leurs cloîtres, les plus célèbres écoles de l’Europe pendant les XIIe et XIIIe siècles ; elles ont fait l’éducation religieuse et littéraire du peuple ; elles ont été l’occasion d’un développement dans les arts qui n’est égalé que par l’antiquité grecque. Si les derniers siècles ont laissé périr dans leurs mains ces grands témoins de l’effort le plus considérable qui ait été fait depuis le christianisme en faveur de l’unité, espérons que, plus juste et moins ingrat, le nôtre saura les conserver.

Puisque nous prétendons démontrer que la cathédrale française, dans le sens moral du mot, est née avec le pouvoir monarchique, il est juste que nous commencions par nous occuper de celle de Paris ; d’ailleurs, c’est la première qui ait été commencée sur un plan vaste destiné à donner satisfaction aux tendances à la fois religieuses et politiques de la fin du XIIe siècle.

La cathédrale de Paris se composait, en 860, de deux édifices, l’un du titre de Saint-Étienne, martyr, l’autre du titre de Sainte-Marie ; nous ne savons pas quelles étaient les dimensions exactes de ces monuments, dont l’un, Saint-Étienne, fut épargné par les Normands moyennant une somme d’argent. Les fouilles qui furent faites au midi, en 1845, laissèrent à découvert un mur épais qui venait se prolonger, en se courbant, sous les chapelles actuelles du chœur. La portion visible du cercle donne lieu de croire que l’abside de cette première église n’avait guère plus de huit à neuf mètres de diamètre. En 1140 environ, Étienne de Garlande, archidiacre, fit faire d’importants travaux à l’église de la Vierge. De ces ouvrages, il ne reste plus que les bas-reliefs du tympan et une portion des voussures de la porte Sainte-Anne, replacés au commencement du XIIIe siècle, lorsqu’on construisit la façade actuelle, probablement parce que ces sculptures semblèrent trop remarquables pour être détruites. C’était d’ailleurs un usage assez ordinaire, au moment de cet entraînement qui faisait reconstruire les cathédrales, de conserver un souvenir des édifices primitifs, et l’exemple cité ici n’est pas le seul, ainsi que nous le verrons. En 1160, Maurice de Sully, évêque de Paris, résolut de réunir les deux églises en une seule, et il fit commencer la cathédrale que nous voyons aujourd’hui[7], sous l’unique vocable de Sainte-Marie. En 1196, Maurice de Sully mourut en laissant cinq mille livres pour couvrir le chœur en plomb ; donc, alors, le chœur était achevé jusqu’au transsept, ce que vient confirmer le caractère archéologique de cette partie de Notre-Dame de Paris. Il y a tout lieu de croire même que la nef était élevée alors jusqu’à la troisième travée après les tours, à quelques mètres au-dessus du sol. Eude de Sully, successeur de Maurice, continua l’œuvre jusqu’en 1208, époque de sa mort. La grande façade et les trois premières travées de la nef furent seulement commencées à la fin de l’épiscopat de Pierre de Nemours, vers 1218 ; car ce fut seulement à cette époque, d’après le Martyrologe de l’église de Paris cité par l’abbé Lebeuf, qu’on détruisit les restes de la vieille église de Saint-Étienne qui gênaient les travaux. À la mort de Philippe-Auguste, en 1223, le portail était achevé jusqu’à la base de la grande galerie à jour qui réunit les deux tours. Il y eut évidemment, à cette époque, une interruption dans les travaux ; le style du sommet de la façade et la nature des matériaux employés ne peuvent faire douter que les tours, avec la grande galerie qui enceint leur base, aient été élevés, vers 1235, fort rapidement. Alors la cathédrale était complètement terminée, sauf les flèches qui devaient surmonter les deux tours.

La tradition de la construction romane est donc déjà complètement abandonnée dans la cathédrale de Paris de la fin du XIIe siècle ; il n’y a plus que des piles et des arcs. Le système de la construction ogivale est franchement écrit dans ce remarquable monument.

Malheureusement, cette église reçut très-promptement d’importantes modifications qui sont venues en altérer le caractère si simple et grandiose. De 1235 à 1240[12] un incendie, dont l’histoire ne fait nulle mention, mais dont les traces sont visibles sur le monument, détruisit les charpentes supérieures et les combles E du triforium de la cathédrale (voyez la coupe transversale fig. 2 et la coupe longitudinale fig. 4) ; les meneaux des roses J furent calcinés ainsi que leurs claveaux et les bahuts O du grand comble. Il est probable que la seconde volée I des arcs-boutants et les voûtes du triforium furent endommagées.

Déjà, à cette époque, d’autres cathédrales avaient été élevées, et on les avait percées de fenêtres plus grandes, garnies de brillants vitraux ; cette décoration prenait chaque jour plus d’importance. Au lieu de réparer le dommage survenu aux constructions de Notre-Dame de Paris, on en profita pour supprimer les roses J percées au-dessus du triforium, faire descendre les fenêtres hautes, en sapant leurs appuis jusqu’au point P (voyez la coupe fig. 2, la face extérieure fig. 3 et la coupe fig. 4) ; on enleva le chéneau D, on démolit les arcs-boutants H I à double volée ; on descendit le chéneau D au niveau R, on abaissa les triangles S des voûtes ; on fit sur ces voûtes un dallage à double pente ; les grandes fenêtres A de la galerie furent coupées, ainsi qu’il est indiqué en Q, fig. 3 ; et, n’osant plus laisser isolées les piles K, fig. 2, qui ne se trouvaient plus suffisamment étrésillonnées par les couronnements D abaissés, on établit de grands arcs-boutants à une seule volée de T en V. Les arcs-boutants sous-comble L, détruits par le feu, furent supprimés, et les arcs-boutants M restèrent seuls en place dans une situation anormale, car ils étaient trop hauts pour contrebutter les voûtes du triforium seulement. Les corniches et les couronnements supérieurs X furent refaits, les pinacles Z changés. Les fenêtres hautes, agrandies, furent garnies de meneaux (fig. 3 et 4) très-simples, dont la forme et la sculpture nous donnent précisément l’époque de ce travail. À peine cette opération était-elle terminée à la hâte (car l’examen des constructions dénote une grande précipitation), que l’on entreprit, vers 1245, de faire des chapelles U, entre les saillies formées à l’extérieur par les gros contreforts de la nef[13]. Ces chapelles furent élevées également avec une grande rapidité ; leur construction eut pour résultat de faire disparaître la claire-voie A′ (voyez les fig. 2 et 3)[14] qui donnait du jour au-dessus des voûtes du deuxième bas-côté, et de rendre l’écoulement des eaux plus difficile. En examinant le plan (fig. 1), on peut se rendre compte du fâcheux effet produit par cette adjonction. Les deux pignons du transsept se trouvaient alors débordés par la saillie de ces chapelles. Comparativement à la nouvelle décoration extérieure de la nef, ces deux pignons devaient présenter une masse lourde ; on les démolit, et, en 1257, on les reconstruisit à neuf, ainsi que le constate l’inscription sculptée à la base du portail sud. Entre les contreforts du chœur, trois chapelles au nord et trois chapelles au sud, compris la petite porte rouge qui donnait dans le cloître, furent bâties en même temps, pour continuer la série des chapelles de la nef. Ces travaux, vu leur importance et le soin apporté dans leur exécution, durent exiger plusieurs années. En 1296, Matiffas de Bucy, évêque de Paris, commença la construction des chapelles du chœur, entre les contreforts du XIIe siècle, en les débordant de 1m,50 environ. Ce fut alors aussi que l’on refit les grands pinacles des arcs-boutants de cette partie de l’édifice, et que l’on ouvrit, dans la partie circulaire du triforium, de grandes fenêtres surmontées de gâbles à jour, à la place des fenêtres coupées précédemment. Ces ouvrages durent être terminés vers 1310. En même temps que l’on reconstruisait les pignons du transsept (c’est-à-dire vers 1260), on refit, au nord, un arc-boutant à double volée, le premier après le croisillon. C’était un essai de reconstruction des anciens arcs-boutants du XIIe siècle, probablement conservés jusqu’alors autour du chœur, bien que l’on eût fait subir aux fenêtres hautes, vers 1230, le même changement qu’on avait imposé à celles de la nef. Il n’était plus possible de rien ajouter à ce vaste édifice, achevé vers 1230 et remanié pendant près d’un siècle. Son plan ne fut plus modifié depuis lors ; nous le donnons ici (fig. 5) tel qu’il nous est resté[15].

Dans l’origine, peu ou point de chapelles, un seul autel principal, le trône de l’évêque placé derrière à l’abside. Tout autour, dans des collatéraux larges, la foule ; à l’entrée du chœur, donnant sur le transsept, une tribune pour lire l’épître et l’évangile ; les stalles du chapitre dans le chœur des deux côtés de l’autel. La cathédrale, dans cet état, c’est-à-dire au moment où elle prend une grande importance morale et matérielle, se rapproche plus de la basilique antique que des églises monastiques, déjà toutes munies, à l’abside au moins, de nombreuses chapelles. C’est une immense salle, dont l’objet principal est l’autel, et la cathedra, le siège du prélat, signe de la justice épiscopale. Le monument vient donc ici pleinement justifier ce que nous avons dit au commencement de cet article. Mais un seul exemple n’est pas une preuve ; ce peut être une exception. Examinons d’autres cathédrales de la France d’alors.

À Bourges, il existait encore, au milieu du XIIe siècle, une cathédrale bâtie pendant le XIe, d’une dimension assez restreinte, si l’on en juge par la crypte qui existe encore au centre du chœur et qui donne le périmètre de l’ancienne abside. En 1172, l’évêque Étienne projette de bâtir un nouvel édifice[16]. Toutefois, il ne paraît pas que l’exécution de ce grand monument ait été commencée avant les premières années du XIIIe siècle. En voici le plan (fig. 6)[17].

Les parties supérieures de la cathédrale de Bourges se ressentent du défaut d’unité ; défigurées aujourd’hui par des restaurations barbares qui n’appartiennent à aucune époque, à aucun style, on n’en peut plus juger ; mais nous les avons vues encore, il y a quinze ans, telles que les siècles nous les avaient laissées ; il semblait que l’emploi des sommes successives eût été fait sans tenir compte du projet primitif ; c’était comme une montagne sur laquelle chacun élève à son gré la construction qui lui convient. Les architectes appelés successivement à la terminer ou à consolider des constructions élevées avec des moyens insuffisants, y ajoutèrent, l’un un arc-boutant, l’autre un couronnement de contrefort incomplètement chargé. Certainement celui qui avait conçu le plan et élevé le chœur jusqu’à la hauteur des voûtes avait projeté un édifice qui ne présentait pas ces superfétations et cette confusion ; et il faut se garder de juger l’art des hommes du commencement du XIIIe siècle avec ce que nous donne aujourd’hui la cathédrale de Bourges[19].

La cathédrale de Bourges nous représente mieux encore une salle destinée à une grande assemblée que la cathédrale de Paris, non-seulement dans son plan, par l’absence du transsept, mais dans sa coupe, par la disposition des deux galeries étagées, l’une au-dessus du second bas-côté donnant dans le premier bas-côté, l’autre au-dessus des voûtes de ce premier bas-côté donnant dans la nef centrale. C’était là un moyen de ménager des vues sur le milieu du vaisseau, et de permettre à de nombreux spectateurs de voir ce qui se passait dans la grande nef. Ne perdons pas de vue que les cathédrales n’étaient pas, au XIIIe siècle, seulement destinées au culte ; on y tenait des assemblées, on y discutait, on y représentait des mystères, on y plaidait, on y vendait, et les divertissements profanes n’en étaient pas exclus[20], par exemple, la fête des Innocents à Laon, qui se célébrait le 28 décembre ; la fête des Fous, etc. ; ces farces furent difficilement supprimées, et nous les voyons encore persister pendant le XVe siècle.

Mais les dispositions particulières à la cathédrale de Bourges nous ont fait sortir de la voie chronologique, dans laquelle il est nécessaire de revenir pour mettre de l’ordre dans notre sujet.

En 1131, un incendie terrible détruit la ville de Noyon et sa cathédrale. L’évêque Simon, qui occupait alors le siège épiscopal de Noyon, n’était pas en état de réparer le désastre ; ses finances étaient épuisées par la construction de l’abbaye d’Ourscamp ; alors, le mouvement qui, quelques années plus tard, allait porter le haut clergé séculier et les fidèles à élever des cathédrales sur de vastes plans, n’était pas prononcé. Le successeur de Simon, Beaudoin II, prélat rempli de prévoyance, prudent, régulier, sut administrer son diocèse avec autant de sagesse que d’énergie ; il était lié d’amitié avec saint Bernard, honoré de la confiance et de la faveur de Suger. Dans son excellente notice archéologique sur Notre-Dame de Noyon, M. Vitet croit devoir faire remonter la construction de cette église, telle que nous la voyons aujourd’hui, à l’épiscopat de Beaudoin ; non-seulement nous partageons l’opinion émise par M. Vitet, mais nous serons plus affirmatif que lui, car nous appuierons ses preuves historiques de preuves plus sûres encore, tirées de l’examen du monument même. Nous venons de dire que Suger honorait l’évêque Beaudoin d’une confiance particulière, et Suger était, comme chacun sait, fort préoccupé de la construction des églises ; il fit rebâtir entièrement celle de son abbaye, et les portions qui nous restent de ces constructions ont un caractère remarquable pour l’époque où elles furent élevées. Elles font un grand pas vers le système ogival ; elles abandonnent presque entièrement la tradition romane. Qui Suger employa-t-il pour élever l’église abbatiale de Saint-Denis ? cela nous serait difficile à savoir. L’illustre abbé et ses successeurs ne nous en disent rien ; ils conservent pour eux (et cela se conçoit) tout l’honneur de cette entreprise ; à les en croire, les moines suffirent à tout. Mais il y a, dans l’histoire de cette édification, tant de fables, de faits évidemment présentés avec l’intention de frapper la foule de respect et d’admiration, que nous ne pouvons y attacher une véritable importance historique[21]. Suger était aussi bon politique que religieux sincère ; il était plus qu’aucun autre à même de se servir des hommes que pourrait lui fournir l’époque où il vivait ; c’était un esprit éclairé, et, comme on dirait aujourd’hui, amateur du progrès. Son église le prouve ; elle est en avance de vingt ou trente ans sur les constructions que l’on élevait alors, même dans le domaine royal. Qu’il ait été le premier à former cette école nouvelle de constructeurs, ou qu’il ait su voir le premier qu’à côté de l’école monacale il se formait une école laïque d’architectes, à nos yeux le mérite serait le même ; mais ce qui est incontestable, c’est la physionomie, nouvelle pour le temps, des constructions élevées par lui à Saint-Denis. Or nous retrouvons, à la cathédrale de Noyon, la même construction, les mêmes procédés d’appareil, les mêmes profils, les mêmes ornements qu’à Saint-Denis. Nous y voyons ce singulier mélange du plein cintre et de l’ogive. L’église de Saint-Denis de Suger et la cathédrale de Noyon semblent avoir été bâties par le même atelier d’ouvriers. L’abbé et l’évêque sont liés d’amitié ; Suger est à la tête du pays : quoi de plus naturel que de supposer que l’évêque Beaudoin, le voyant rebâtir l’église de son abbaye sur des dispositions et avec des moyens de construction neufs pour l’époque, se soit adressé à lui pour avoir les maîtres des œuvres et ouvriers nécessaires à la reconstruction de sa cathédrale ruinée par un incendie ? Si ce ne sont pas là des preuves, il nous semble que ce sont au moins des présomptions frappantes. M. Vitet a compris toute l’importance qu’il y a à préciser d’une manière rigoureuse la date de la construction de la cathédrale de Noyon. Cette importance est grande en effet, car la cathédrale de Noyon est un monument de transition, et un monument de transition en avance sur son temps. Il précède de quelques années la construction des cathédrales de Paris et de Soissons. Faudrait-il donc voir, dans l’église de Saint-Denis et dans les cathédrales de Noyon et de Senlis, le berceau de l’architecture ogivale ? Et Suger, à la fois abbé et ministre, serait-il le premier qui eût été chercher les constructeurs en dehors des monastères, qui eût compris que les arts et les sciences étouffaient dans les cloîtres et ne pouvaient plus se développer sous leur ombre ? Voilà des questions que nous laissons à résoudre à plus habiles que nous.

Mais avant d’entamer la description des monuments, que l’on nous permette encore un argument. Saint-Bernard s’était, à plusieurs reprises, élevé contre le goût des sculptures répandues dans les églises clunisiennes ; son esprit droit, positif, éclairé, était choqué par ces représentations des scènes singulièrement travesties de l’Ancien et du Nouveau Testament, ces légendes, cette façon barbare de figurer les vices et les vertus qui tapissaient les chapiteaux des églises romanes. À Vézelay même, au milieu de ces images les plus étrangement sculptées, il n’avait pas craint de qualifier ces arts de barbares et d’impies, de les stigmatiser comme contraires à l’esprit chrétien ; aussi, lorsqu’il établit la règle de Cîteaux, voulut-il protester contre ce qu’il regardait comme une monstruosité, en s’abstenant de toute représentation sculptée.

Les âmes de la trempe de celle de saint-Bernard sont rarement comprises par la foule ; quand elles sont soutenues par des vertus éclatantes, une conviction inébranlable et une éloquence entraînante, tant qu’elles demeurent au milieu de la société, elles exercent une pression sur ses goûts et ses habitudes ; mais sitôt qu’elles ont disparu, ces goûts et ces habitudes reprennent leur empire ; toutefois, de la protestation d’un esprit convaincu, il reste une trace ineffaçable. Faites honte à un homme de ses goûts dépravés, montrez-les-lui sous le côté odieux et ridicule, il ne se corrigera peut-être pas, mais il modifiera la forme, l’expression de ces goûts. La protestation de saint-Bernard ne changea pas les goûts de la nation pour les arts plastiques, heureusement ; mais il est certain qu’elle les modifia, et les modifia en les forçant de se diriger vers le vrai, vers le beau. Cette révolution se fait précisément au moment où les arts se répandent en dehors du cloître, et deviennent le partage des laïques.

À Saint-Denis, les étrangetés contre lesquelles saint-Bernard s’était élevé ont déjà disparu. Dans nos cathédrales des XIIe et XIIIe siècles, il n’en reste plus trace. Sur les chapiteaux et dans les intérieurs, des ornements empruntés à la Flore locale ; jamais ou très-rarement des figures, des scènes sculptées ; il semble que la voix de saint-Bernard tonnait encore aux oreilles des imagiers.

Dans nos cathédrales, l’iconographie se règle sous la haute direction des évêques ; les ouvriers laïques ne tombent plus dans ces bizarreries affectionnées par les moines des XIe et XIIe siècles. La sculpture cherche moins à surprendre ou terrifier, qu’à instruire et expliquer ; ce n’est plus de la superstition, c’est de la foi, de la poésie, de la science.

Ainsi, constatons bien ce fait : avec le besoin d’élever nos grandes cathédrales, naît un système de construction nouveau, apparaît un art nouveau, en dehors de l’influence des ordres monastiques, et presqu’en opposition avec l’esprit de ces ordres.

Revenons à la cathédrale de Noyon. C’est donc vers 1150 qu’elle fut commencée ; l’église de Saint-Denis, bâtie par Suger, avait été dédiée en 1140 et 1144.

Nous donnons (fig. 7) le plan de la cathédrale de Noyon[22]. Le chœur, le transsept appartiennent à la construction de Beaudoin ; la nef paraît n’avoir été terminée que vers la fin du XIIe siècle. Nous ne pouvons mieux faire ici que de citer M. Vitet[23], pour expliquer la forme de ce plan et le mélange prononcé du plein cintre et de l’ogive dans cette église déjà toute ogivale comme construction :

« Lorsque Beaudoin II entreprit la reconstruction de sa cathédrale, il existait à Noyon une commune depuis longtemps établie, et consacrée par une paisible jouissance, mais placée en quelque sorte sous la tutelle de l’évêque. C’est le reflet de cette situation que nous présente l’architecture de l’église. Le nouveau style avait déjà fait trop de chemin à cette époque pour qu’il ne fût pas franchement adopté, surtout dans un édifice séculier et dans une ville en possession de ses franchises ; mais en même temps le pouvoir temporel de l’évêque avait encore trop de réalité pour qu’il ne fût pas fait une large part aux traditions canoniques. Nous ne prétendons pas que cette part ait été réglée par une transaction explicite, ni même qu’il soit intervenu aucune convention à ce sujet : les faits de ce genre se passent souvent presque à l’insu des contemporains. Que de fois nous agissons sans nous douter que nous obéissons à une loi générale ; et cependant cette loi existe, c’est elle qui nous fait agir, et d’autres que nous viendront plus tard en signaler l’existence et en apprécier la portée. C’est ainsi que l’évêque et les chanoines, tout en confiant la conduite des travaux à quelque maître de l’œuvre laïque, parce que le temps le voulait ainsi, tout en le laissant bâtir à sa mode, lui auront recommandé de conserver quelque chose de l’ancienne église, d’en rappeler l’aspect en certaines parties, et de là tous ces pleins cintres dont l’extérieur de l’édifice est percé, de là ces grandes arcades circulaires qui lui servent de couronnement tant au dedans qu’au dehors. Il est vrai que les profils déliés de ces arcades les rendent aussi légères que des ogives ; l’obéissance de l’artiste laïque ne pouvait pas être plus complète ; elle consistait dans la forme et non pas dans l’esprit.

« C’est encore pour complaire aux souvenirs et aux prédilections des chanoines que le plan semi-circulaire des transsepts aura été maintenu : la vieille église avait probablement ses bras ainsi arrondis, suivant l’ancien type byzantin. Mais tout en conservant cette forme, on semble avoir voulu racheter l’antiquité du plan par un redoublement de nouveauté dans l’élévation. Remarquez en effet que ces transsepts en hémicycles sont percés de deux rangs de fenêtres à ogive, tandis que, dans la nef, bien qu’elle soit évidemment postérieure, toutes les fenêtres sont à plein cintre.

« Il est très-probable aussi que la forme arrondie de ces deux transsepts a été conservée en souvenir de la cathédrale de Tournay, cette sœur de notre cathédrale. À Tournay, en effet, les deux transsepts byzantins subsistent encore aujourd’hui dans leur majesté primitive, avec leur ceinture de hautes et massives colonnes. En 1153, la séparation des deux sièges n’était prononcée que depuis sept années. La mémoire de ces admirables transsepts était encore toute fraîche, et c’est peut-être en témoignage de ses regrets, et comme une sorte de protestation contre la bulle du Saint-Père[24], que le chapitre de Noyon voulut que les transsepts de sa nouvelle église lui rappelassent, au moins par leur plan, ceux de la cathédrale qu’il avait perdue… »

L’incendie de 1131 ne fut pas le seul qui attaqua la cathédrale de Noyon ; en 1152, la ville fut brûlée, et la cathédrale fut probablement atteinte ; mais alors ou l’église de Beaudoin n’était pas commencée, ou elle était à peine sortie de terre, et l’incendie ne put détruire que des constructions provisoires faites pour que le culte ne fût pas interrompu pendant la construction du nouveau chœur. En 1238, le feu dévasta, pour la troisième fois, une grande partie de la ville. En 1293, quatrième incendie, qui brûla les charpentes de la nouvelle cathédrale et lui causa des dommages considérables. Ces dévastations successives expliquent certaines singularités que l’on remarque dans les constructions de la cathédrale de Noyon. Nous allons y revenir.

Observons d’abord que le plan du chœur de la cathédrale de Noyon est accompagné de cinq chapelles circulaires et de quatre chapelles carrées ; or ces chapelles sont la partie la plus ancienne de toute l’église. Nous avons vu et nous verrons que les plans des cathédrales bâties vers la fin du XIIe siècle et le commencement du XIIIe, comme Notre-Dame de Paris, Bourges, Laon, Chartres, sont totalement ou presque totalement dépourvues de chapelles. Mais Noyon précède le grand mouvement qui porte les évêques et les populations à élever de nouvelles cathédrales, mais le plan de Noyon est encore soumis à l’influence canonique ou conventuelle, mais enfin Noyon suit la construction de l’église de Saint-Denis, qui possède de même des chapelles circulaires et des chapelles carrées à l’abside. Si nous examinons le plan de Notre-Dame de Noyon, nous voyons encore qu’à l’entrée du chœur, après les deux piles des transsepts, sont élevées deux piles aussi épaisses. En regard, les maçonneries des bas-côtés ont également une grande force, et contiennent des escaliers. Des tours sont commencées sur ce point, elles ne furent jamais terminées. Dans la nef, dont la construction parait être comprise entre les années 1180 et 1190, nous voyons cinq travées presque carrées portées par des piles formées de faisceaux de colonnes, et divisées par des colonnes monocylindriques. Cette disposition indique nettement des voûtes composées d’arcs ogives portant sur les grosses piles, avec arcs doubleaux simples sur les piles intermédiaires (fig. 8). C’est, en effet, le mode adopté pour la construction des voûtes de Notre-Dame de Paris, de Bourges et de Laon ; cependant, contrairement à cette disposition si bien écrite dans le plan de la nef, les voûtes sont construites conformément à l’usage adopté au XIIIe siècle, c’est-à-dire que chaque pile, grosse ou fine, porte arcs doubleaux et arcs ogives (voy. fig. 7) ;  seulement les arcs doubleaux des grosses piles sont plus épais que ceux posés sur les piles intermédiaires. Il y a lieu de croire que ces voûtes de la nef furent en partie refaites après l’incendie de 1238, les gros arcs doubleaux seuls auraient été conservés ; et, au lieu de refaire ces voûtes ainsi qu’elles avaient existé, c’est-à-dire avec arcs ogives portant seulement sur les grosses piles, on aurait suivi alors la méthode adoptée partout. Si nous examinons les profils de ces arcs ogives et des arcs doubleaux portant sur les piles intermédiaires, nous voyons qu’en effet ces profils ne paraissent pas appartenir à la fin du XIIe siècle. Les voûtes du chœur et des chapelles absidales seules sont certainement de la construction primitive ; leurs nervures sont ornées de perles, de rosettes très-délicates, comme les arcs des voûtes de la partie antérieure de l’église de Saint-Denis. Quoi qu’il en soit, la cathédrale de Noyon était complètement terminée à la fin du XIIe siècle, et, sauf quelques adjonctions et restaurations faites après l’incendie de 1293 et après les guerres du XVIe siècle, elle est parvenue jusqu’à nous à peu près dans sa forme première.

seulement les arcs doubleaux des grosses piles sont plus épais que ceux posés sur les piles intermédiaires. Il y a lieu de croire que ces voûtes de la nef furent en partie refaites après l’incendie de 1238, les gros arcs doubleaux seuls auraient été conservés ; et, au lieu de refaire ces voûtes ainsi qu’elles avaient existé, c’est-à-dire avec arcs ogives portant seulement sur les grosses piles, on aurait suivi alors la méthode adoptée partout. Si nous examinons les profils de ces arcs ogives et des arcs doubleaux portant sur les piles intermédiaires, nous voyons qu’en effet ces profils ne paraissent pas appartenir à la fin du XIIe siècle. Les voûtes du chœur et des chapelles absidales seules sont certainement de la construction primitive ; leurs nervures sont ornées de perles, de rosettes très-délicates, comme les arcs des voûtes de la partie antérieure de l’église de Saint-Denis. Quoi qu’il en soit, la cathédrale de Noyon était complètement terminée à la fin du XIIe siècle, et, sauf quelques adjonctions et restaurations faites après l’incendie de 1293 et après les guerres du XVIe siècle, elle est parvenue jusqu’à nous à peu près dans sa forme première.

À Noyon, comme à la cathédrale de Paris, et comme dans l’église de Saint-Denis construite par Suger, les collatéraux sont surmontés d’une galerie voûtée au premier étage[25]. En examinant la coupe du chœur, on voit que l’arcature qui surmonte la galerie du premier étage n’est qu’un faux triforium, simple décoration plaquée sur le mur qui est élevé dans la hauteur du comble en appentis recouvrant les voûtes du premier étage. Dans la nef, cette arcature est isolée ; c’est un véritable triforium comme à la cathédrale de Soissons dans le croisillon sud (voy. Architecture Religieuse, fig. 31). Une belle salle capitulaire et un cloître du XIIIe siècle accompagnent, du côté nord, la nef de la cathédrale de Noyon (voy. Cloître, Salle capitulaire). Deux grosses tours, fort défigurées par des restaurations successives, et dont les flèches primitives ont été remplacées, si jamais elles ont été faites, par des combles en charpente, sont élevées sur la façade. Quant au porche, il date du commencement du XIVe siècle ; mais cette partie de l’édifice n’offre aucun intérêt.

Il est une cathédrale qui remplit exactement les conditions imposées aux reconstructions de ces grands édifices à la fin du XIIe siècle et au commencement du XIIIe, c’est celle de Laon. On a voulu voir, dans la cathédrale actuelle de Laon, celle qui fut reconstruite ou réparée après les désastres qui signalèrent, en 1112, l’établissement de la commune. Cela n’est pas admissible ; le monument est là, qui, mieux que tous les textes, donne la date précise de sa reconstruction, et nous n’avons pas besoin de revenir là-dessus après les observations que M. Vitet a insérées sur la cathédrale de Laon dans sa Monographie de Notre-Dame de Noyon.

La cathédrale de Laon (fig. 9) présente en plan une grande nef avec collatéraux, coupée à peu près vers son milieu par des transsepts ; l’abside se termine carrément. Deux chapelles sont seulement pratiquées vers l’est aux deux extrémités des bras de croix. La ville de Laon était, pendant les XIIe et XIIIe siècles, une ville riche, populeuse, turbulente ; elle s’établit à main armée une des premières en commune, et obtint de Philippe-Auguste, après bien des tumultes et des violences, en 1191, une paix, ou confirmation de la commune, moyennant une rente annuelle de deux cents livres parisis[26]. C’est probablement peu de temps après l’octroi de cette paix que les citoyens de Laon, possesseurs tranquilles de leurs franchises, aidèrent les évêques de ce diocèse à élever l’admirable édifice que nous voyons encore aujourd’hui.

De toutes les populations urbaines qui, dans le nord de la France, s’établirent en commune, celle de Laon fut une des plus énergiques, et dont les tendances furent plus particulièrement démocratiques. Le plan donné à leur cathédrale fut-il une sorte de concession à cet esprit ? Nous n’oserions l’affirmer ; il n’en est pas moins certain que ce plan est celui de toutes nos grandes cathédrales qui se prête le mieux, par sa disposition, aux réunions populaires. C’est dans ce vaisseau, qui conserve tous les caractères d’une salle immense, que pendant plus de trois siècles, se passèrent, à certaines époques de l’année, les scènes les plus étranges. Nous avons dit déjà « qu’on y célébrait, le 28 décembre, la fête des Innocents[27], où les enfants de chœur, portant chapes, occupaient les hautes stalles et chantaient l’office avec toute espèce de bouffonneries ; le soir, ils étaient régalés aux frais du chapitre[28]. Huit jours après, venait la fête des Fous. La veille de l’Épiphanie, les chapelains et choristes se réunissaient pour élire un pape, qu’on appelait le patriarche des Fous. Ceux qui s’abstenaient de l’élection payaient une amende. On offrait au patriarche le pain et le vin de la part du chapitre, qui donnait, en outre, à chacun, huit livres parisis pour le repas. Toute la troupe se revêtait d’ornements bizarres, et avait, les deux jours suivants, l’église entière à sa disposition. Après plusieurs cavalcades par la ville, la fête se terminait par la grande procession des rabardiaux. Ces farces furent abolies en 1560 ; mais le souvenir s’en conserva dans l’usage, qui subsista jusqu’au dernier siècle, de distribuer, à la messe de l’Épiphanie, des couronnes de feuilles vertes aux assistants[29]… Au XVe siècle, de nombreux mystères furent représentés dans la cathédrale de Laon, et les chanoines eux-mêmes ne dédaignèrent pas d’y figurer comme acteurs[30]. En 1462, aux fêtes de la Pentecôte, on joua la passion de N.-S. Jésus-Christ, distribuée en cinq journées… Le 26 août 1476, on représenta un mystère intitulé : Les Jeux de la vie de Monseigneur saint Denys. Afin de faciliter la représentation, la messe fut dite à huit heures et les vêpres chantées à midi[31]… »

Si le chapitre et les évêques de Laon croyaient nécessaire de faire de semblables concessions morales aux citoyens, ne peut-on admettre que cette tolérance influa sur les dispositions primitives du plan de la cathédrale ?

Après les luttes et les scènes tragiques qui ensanglantèrent l’établissement de la commune de Laon, lorsque, par l’entremise du pouvoir royal, cette commune fut définitivement constituée, il est probable que, d’un commun accord, le chapitre, l’évêque et les bourgeois élevèrent cet édifice à la fois religieux et civil. C’est par des concessions de ce genre que le clergé put amener les citoyens d’une ville riche à faire les sacrifices d’argent nécessaires à la construction d’un monument qui devait servir non-seulement au culte, mais même à des assemblées profanes. Nous ne nous dissimulons pas combien ces conjectures paraîtront étranges aux personnes qui n’ont pas, pour ainsi dire, vécu dans la société du moyen âge, qui croient que cette société était soumise à un régime purement féodal et théocratique ; mais quand on pénètre dans cette civilisation qui se forme au XIIe siècle et se développe au XIIIe, on voit à chaque pas naître un besoin de liberté si prononcé à côté de privilèges monstrueux, une tendance si active vers l’unité nationale, qu’on n’est plus étonné de trouver le haut clergé disposé à aider à ce mouvement et cherchant à le diriger pour ne pas être entraîné et débordé. Les évêques aimaient mieux ouvrir de vastes édifices à la foule, sauf à lui permettre parfois des saturnales pareilles à celles dont nous venons de donner un aperçu, plutôt que de se renfermer dans le sanctuaire, et de laisser bouillonner en dehors les idées populaires. Sous les voûtes de la grande cathédrale, quoique profanes, les assemblées des citoyens étaient fortement empreintes d’un caractère religieux. Les populations urbaines s’habituaient ainsi à considérer la cathédrale comme le centre de toute manifestation publique. Les évêques et les chapitres avaient raison ; ils comprenaient leur époque ; ils savaient que, pour civiliser des esprits encore grossiers, faciles à entraîner, unis par un profond sentiment d’union et d’indépendance, il fallait que le monument religieux par excellence fût le pivot de tout acte public.

Laon est une ville turbulente qui, pendant un siècle, est en lutte ouverte avec son seigneur, l’évêque. Après ces troubles, ces discussions, le pouvoir royal qui, par sa conduite, commence à inspirer confiance en sa force, parvient à établir la paix ; mais on se souvient, de part et d’autre, de ces luttes dans lesquelles seigneurs et peuple ont également souffert ; il faut se faire des concessions réciproques pour que cette paix soit durable ; la cathédrale se ressent de cette sorte de compromis ; sa destination est religieuse, son plan conserve un caractère civil.

À Noyon, d’autres précédents amènent des résultats différents.

« En l’année 1098, dit M. A. Thierry[32], Baudri de Sarchainville, archidiacre de l’église cathédrale de Noyon, fut promu, par le choix du clergé de cette église, à la dignité épiscopale. C’était un homme d’un caractère élevé, d’un esprit sage et réfléchi. Il ne partageait point l’aversion violente que les personnes de son ordre avaient en général contre l’institution des communes. Il voyait dans cette institution une sorte de nécessité sous laquelle, de gré ou de force, il faudrait plier tôt ou tard, et croyait qu’il valait mieux se rendre aux vœux des citoyens que de verser le sang pour reculer de quelques jours une révolution inévitable… De son propre mouvement, l’évêque de Noyon convoqua en assemblée tous les habitants de la ville, clercs, chevaliers, commerçants et gens de métier. Il leur présenta une charte qui constituait le corps des bourgeois en association perpétuelle, sous des magistrats appelés jurés, comme ceux de Cambrai… »

M. Vitet a donc raison de dire[33] que « lorsque Beaudoin II entreprit la reconstruction de sa cathédrale, il existait à Noyon une commune depuis longtemps établie, et consacrée par une paisible jouissance, mais placée en quelque sorte sous la tutelle de l’évêque. »

Aussi la cathédrale de Noyon présente-t-elle le plan d’un édifice religieux : abside avec chapelles, transsepts avec croisillons arrondis. Là, le clergé est resté le directeur de l’œuvre, il n’a besoin de faire aucune concession ; il n’a pas eu recours, non plus que la commune, lorsqu’il commença l’œuvre, à l’intervention du pouvoir royal. Il entre dans la cathédrale de Noyon moins d’éléments laïques que dans celle de Senlis, par exemple, construite en même temps, et où l’ogive domine sans partage. Mais la cathédrale de Noyon est de près de cinquante années antérieure à celle de Laon ; il n’est pas surprenant, objectera-t-on, que son plan se rapproche davantage des traditions cléricales ; cela est vrai. Cependant, nous avons vu le plan de la cathédrale de Bourges, contemporaine de celle de Laon, où la tradition cléricale est encore conservée ; nous verrons tout à l’heure le plan de la cathédrale de Chartres, où, plus qu’à Bourges encore, les données religieuses de l’architecture romane sont observées. Laon, au contraire, possède un plan dont le caractère est tranché ; il a fallu faire une large part aux idées laïques. Peut-être voudra-t-on prétendre encore que les évêques de Laon, ayant eu de fréquents rapports avec l’Angleterre, leur cathédrale aurait pris la disposition carrée du plan de l’abside aux monuments de ce pays ; l’observation ne saurait être admise, par la raison que les absides carrées anglaises sont postérieures à celle de la cathédrale de Laon ; le chœur de la cathédrale de Cantorbéry, qui date du XIIe siècle, est circulaire ; les absides carrées d’Ély, de Lincoln, ne sont pas antérieures à 1230.

Ce n’est pas seulement cette abside carrée qui nous frappe dans le plan de la cathédrale de Laon (fig. 9), c’est encore la disposition des collatéraux avec galeries supérieures voûtées, comme à Notre-Dame de Paris, comme à Noyon, comme à la cathédrale de Meaux dans l’origine ; c’est la place qu’occupent les chapelles circulaires des transsepts, chapelles à deux étages ; c’est la présence de quatre tours aux quatre angles des deux croisillons et d’une tour carrée sur les piles de la croisée ; c’est cette grande et belle salle capitulaire qui s’ouvre au sud des premières travées de la nef ; ce sont ces deux salles, trésors et sacristies, qui avoisinent le chœur et sont réservées entre les collatéraux et les chapelles circulaires. On voit en tout ceci un plan conçu et exécuté d’un seul jet, une disposition bien franche commandée par un programme arrêté. Quant au style d’architecture adopté dans la cathédrale de Laon, il se rapproche de celui des parties de Notre-Dame de Paris qui datent du commencement du XIIIe siècle ; il est cependant plus lourd, plus trapu ; il faut dire aussi que les matériaux employés sont plus grossiers.

À la fin du XIIIe siècle, ce beau plan fut défiguré par l’adjonction de chapelles élevées entre les saillies des contreforts de la nef. Une salle fut érigée au milieu du préau du cloître. C’est aussi pendant le cours du XIIIe siècle que les dispositions premières du porche furent modifiées. Les sept tours étaient surmontées de flèches, détruites aujourd’hui (voy. Clocher).

Malgré son importance, la cathédrale de Laon fut élevée avec une précipitation telle, que, sur quelques points, et particulièrement sur la façade, les constructeurs dédaignèrent de prendre les précautions que l’on prend d’ordinaire, lorsque l’on bâtit des édifices de cette dimension : les fondations furent négligées, ou bloquées au milieu des restes de substructions antérieures ; on ne laissa pas le temps aux constructions inférieures des tours de s’asseoir avant de terminer leurs sommets. Il en résulta des tassements inégaux, des déchirements qui compromirent la solidité de la façade[34].

La cathédrale de Laon conserve quelque chose de son origine démocratique ; elle n’a pas l’aspect religieux des églises de Chartres, d’Amiens ou de Reims. De loin, elle paraît un château plutôt qu’une église ; sa nef est, comparativement aux nefs ogivales et même à celle de Noyon, basse ; sa physionomie extérieure est quelque peu brutale et sauvage ; et jusqu’à ces sculptures colossales d’animaux, bœufs, chevaux, qui semblent garder les sommets des tours de la façade (voy. Animaux), tout concourt à produire une impression d’effroi plutôt qu’un sentiment religieux, lorsqu’on gravit le plateau sur lequel elle s’élève. On ne sent pas, en voyant Notre-Dame de Laon, l’empreinte d’une civilisation avancée et policée, comme à Paris ou à Amiens ; là, tout est rude, hardi : c’est le monument d’un peuple entreprenant, énergique et plein d’une mâle grandeur. Ce sont les mêmes hommes que l’on retrouve à Coucy-le-Château, c’est une race de géants.

Nous ne quitterons pas cette partie de la France sans parler de la cathédrale de Soissons. Cet édifice fut certainement conçu sur un plan dont les dispositions rappellent le plan de la cathédrale de Noyon (fig. 10). Comme à Noyon, le transsept sud de la cathédrale de Soissons, qui date de la fin du XIIe siècle, est arrondi, et il est flanqué à l’est d’une vaste chapelle circulaire à deux étages, comme celles des transsepts de Laon. À Soissons, ce croisillon circulaire possède un bas-côté avec galerie voûtée au-dessus et triforium dans la hauteur du comble de la galerie (voy. Architecture Religieuse, fig. 30 et 31). L’étage supérieur de la chapelle circulaire servait de trésor avant la révolution ; était-ce là sa destination primitive ? C’est ce que nous ne pourrions dire aujourd’hui, n’ayant aucune donnée sur l’utilité de ces chapelles à deux étages, que nous retrouvons encore à Saint-Remy de Reims et dans la grande église de Saint-Germer.

Que la cathédrale de Soissons ait été élevée complètement pendant les dernières années du XIIe siècle, ou seulement commencée, toujours est-il que le chœur et la nef furent construits pendant les premières années du XIIIe siècle. Le chœur est accompagné de cinq chapelles circulaires et de huit chapelles carrées. C’est déjà une modification au plan des cathédrales de cette époque. Le transsept nord ne fut terminé que plus tard, ainsi que la façade.

Jusqu’à présent, nous voyons régner, dans ces édifices élevés depuis le milieu du XIIe siècle jusqu’au commencement du XIIIe[35], une sorte d’incertitude ; les plans de ces cathédrales françaises sont comme autant d’essais subissant l’influence de programmes variés. On élève des cathédrales nouvelles plus vastes que les églises romanes, pour suivre le mouvement qui s’était si bien prononcé pendant les règnes de Louis le Jeune et de Philippe-Auguste ; mais la cathédrale type n’est pas encore sortie de terre. Nous allons la voir naître définitivement et arriver, en quelques années, à sa perfection.

À la suite d’un incendie qui détruisit de fond en comble la cathédrale de Chartres, en 1020, l’évêque Fulbert voulut reconstruire son église. Les travaux furent continués par ses successeurs à de longs intervalles. En 1145, les deux clochers de la façade occidentale, que nous voyons encore aujourd’hui, étaient en pleine construction. En 1194, un nouvel incendie ruina l’édifice de Fulbert à peine achevé. Les parties inférieures de la façade occidentale, le clocher vieux terminé et la souche du clocher neuf resté en construction échappèrent à la destruction. Sur les débris encore fumants de la cathédrale, Mélior, cardinal-légat du pape Célestin III, fit assembler le clergé et le peuple de Chartres, et, à la suite de ses exhortations, tous se mirent à l’œuvre pour reconstruire, sur un nouveau plan, l’ancienne église de Notre-Dame[36]. L’évêque Reghault de Mouçon et les chanoines abandonnèrent le produit total de leurs revenus et de leurs prébendes pendant trois années.

…. borjois et rente et mueble

Abandonèrent en aie

Chascun selon sa menantie[37].

Philippe-Auguste, Louis VIII et saint Louis contribuèrent par leurs dons à l’érection de la vaste église.

Déjà, en 1220, Guillaume le Breton parle de ses voûtes « que l’on peut comparer, dit-il, à une écaille de tortue, » et qui sont assez solides pour défier les incendies à venir.

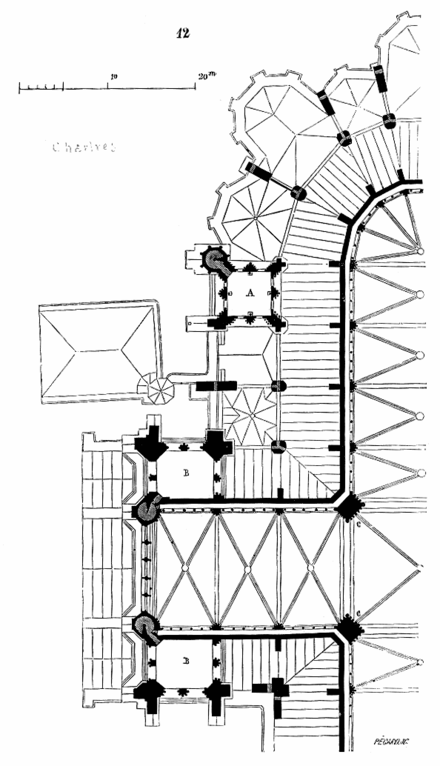

Nous voyons se reproduire à Notre-Dame de Chartres un fait analogue à ceux signalés dans la construction des cathédrales de Paris et de Bourges. Non-seulement les architectes du XIIIe siècle conservèrent les deux clochers occidentaux de l’église du XIIe siècle, mais ils ne voulurent pas laisser perdre les trois belles portes qui donnaient entrée dans la nef et étaient autrefois placées au fond d’un porche en A (voyez le plan). On voit encore entre les deux tours la trace des constructions de ce porche et l’amorce du mur de face. Les trois portes, avec leurs belles statues, les tympans, voussures et fenêtres qui les surmontent, replacées sur l’alignement des deux clochers, furent couronnées par une rose s’ouvrant sous la voûte de la nef centrale. La construction de la cathédrale de Chartres fut conduite avec une incroyable rapidité. L’empressement des populations, des seigneurs et souverains, à mener l’œuvre à fin ne fut nulle part plus actif. Aussi, cet édifice présente-t-il une grande homogénéité de style ; il devait être complétement achevé vers 1240[38]. De 1240 à 1250, on ajouta des porches aux deux entrées des transsepts ; la sacristie fut bâtie au nord, proche le chœur, à la fin du XIIIe siècle, et, vers le milieu du XIVe siècle, on éleva, derrière l’abside, la chapelle Saint-Piat à deux étages. C’est aussi pendant la seconde moitié du XIIIe siècle que fut posé l’admirable jubé qui fermait l’entrée du chœur il y a encore un siècle[39].

À Notre-Dame de Chartres, la nef est courte comparativement au chœur ; c’est probablement pour lui donner deux travées de plus que l’ancien porche de la façade fut supprimé et les portes avancées au nu du mur extérieur des tours. Voulant conserver, pour bâtir le chœur, la crypte qui lui sert de fondations et les deux belles tours occidentales, il n’était pas possible de donner à l’église une plus grande longueur.

Une seule chapelle fut élevée au sud, entre les contreforts de la nef, en 1413. Au commencement du XVIe siècle, on termina le clocher nord du portail qui était resté inachevé, et on dressa la gracieuse clôture du chœur que nous voyons encore aujourd’hui et qui seule a résisté en partie aux mutilations que les chanoines firent subir au sanctuaire pendant le dernier siècle. Toutes les verrières de cet édifice sont de la plus grande magnificence et datent du XIIIe siècle, sauf celles des trois fenêtres du portail occidental, qui furent replacées avec leurs baies et proviennent de l’église du XIIe siècle.

Guillaume le Breton avait raison lorsque, en 1220, il disait que la cathédrale de Chartres n’avait plus rien à craindre du feu. En 1836, un terrible incendie consuma toute la charpente supérieure et le beau beffroi du clocher vieux (voy. Beffroi). La vieille cathédrale put résister à cette épreuve ; elle est encore debout telle que les constructeurs du XIIIe siècle nous l’ont laissée ; elle demeure comme un témoin de l’énergique puissance des arts de cette époque ; et, du haut de la colline qui lui sert de base, sa mâle silhouette, qui de neuf flèches n’en possède que deux, est une cause d’étonnement et d’admiration pour les étrangers qui traversent la Beauce.

Nous ne trouvons plus à Chartres la galerie supérieure voûtée ; un simple triforium, décoré d’une arcature, laisse une circulation intérieure tout au pourtour de la cathédrale, derrière les combles en appentis des bas-côtés. Cette église, la plus solidement construite de toutes les cathédrales de France[40], ne présente, dans sa coupe transversale, rien qui lui soit particulier, si ce n’est la disposition des arcs-boutants (voy. Arc-boutant, fig, 54).

Afin de conserver un ordre logique dans cet article, nous devons, quant à présent, laisser de côté certains détails sur lesquels nous aurons à revenir, et poursuivre notre examen sommaire des cathédrales élevées au commencement du XIIIe siècle. Jusqu’à présent, nous avons présenté des plans dans lesquels il se rencontre des indécisions, des tâtonnements, l’empreinte de traditions antérieures. À Chartres même, les fondations de l’église de Fulbert et la conservation des vieux clochers ne laissent pas aux architectes toute leur liberté.

En 1211, l’ancienne cathédrale de Reims, bâtie par Ebon, et qui datait du IXe siècle, fut détruite de fond en comble par un incendie. Cette église était lambrissée, et affectait probablement la forme d’une basilique. Dès l’année suivante, en 1212, Albéric de Humbert, qui occupait le siège archiépiscopal de Reims, posa la première pierre de la cathédrale actuelle ; l’œuvre fut confiée à un homme dont le nom nous est resté, Robert de Coucy. Si le monument était champenois, l’architecte était d’une ville voisine du domaine royal ; il ne faut pas oublier ce fait. Le plan, conçu par Robert de Coucy, était vaste, établi sur des bases solides ; cet architecte doutait de pouvoir l’exécuter tel qu’il l’avait projeté ; il doutait de l’étendue des ressources, et peut-être de la constance des Rémois. Ses doutes n’étaient que trop fondés. Cependant le projet de Robert fut rapidement exécuté jusqu’à la hauteur des voûtes des bas-côtés, depuis le chœur jusqu’à la moitié de la nef environ.

Si nous comparons ce plan avec ceux de Notre-Dame de Paris, des cathédrales de Bourges, de Noyon, de Laon et de Chartres, nous serons frappés de l’épaisseur proportionnelle des constructions formant le périmètre de l’édifice. C’est que Robert de Coucy appartenait à une école de constructeurs robustes, que cette école s’était élevée dans un pays où la pierre est abondante ; c’est, bien plus encore, que Robert avait conçu un édifice devant atteindre des dimensions colossales. La bâtisse avait à peine atteint la hauteur des basses nefs, que l’on dut renoncer à exécuter, dans tous leurs développements, les projets de Robert, qu’il fallut faire certains sacrifices, probablement à cause de l’insuffisance reconnue des ressources futures. Le plan du premier étage de la cathédrale de Reims est loin de répondre à la puissance des soubassements. Cependant il est certain que l’on suivit, autant que possible, en diminuant le volume des points d’appuis, les projets primitifs ; et il faut une attention particulière, et surtout la connaissance des constructions de cette époque, pour reconnaître ces changements apportés aux plans de Robert de Coucy. Nous essayerons toutefois de les rendre saisissables pour tout le monde, car ce fait ne laisse pas d’avoir une grande importance pour l’histoire de nos cathédrales, d’autant plus qu’il se reproduit partout à cette époque.

Il y a donc lieu d’admettre que Robert de Coucy éleva la cathédrale de Reims jusqu’à la hauteur des corniches des chapelles du chœur et bas-côtés, sauf les quatre premières travées de la nef, qu’il ne commença même pas ; qu’après lui, la construction fut continuée en faisant subir des changements aux projets primitifs afin de réduire les dépenses ; que cette nécessité de terminer l’édifice à moins de frais était le résultat d’une diminution dans les dons faits par les populations. L’ornementation des parties inférieures du chœur et des transsepts de la cathédrale de Reims, jusques et y compris la corniche des chapelles rayonnantes, porte encore le cachet de la sculpture de la fin du XIIe siècle ; tandis qu’immédiatement au-dessus du niveau des corniches de ces chapelles apparaît une ornementation qui a tous les caractères de celle du milieu du XIIIe siècle. Dans la travée de droite du pignon du transsept nord, est percée une porte donnant aujourd’hui dans la petite sacristie établie entre les contreforts ; cette porte, dont les sculptures sont peintes, date évidemment des premières constructions commencées par Robert de Coucy, et les bas-reliefs pourraient même être attribués à l’école des sculpteurs de la fin du XIIe siècle. Les parties inférieures du pignon du transsept sud, qui ne furent pas modifiées par l’ouverture de portes, affectent une sévérité de style qui ne le cède en rien aux constructions inférieures de la façade de Notre-Dame de Paris. Tout, enfin, dans le rez-de-chaussée de la cathédrale de Reims, du chœur à la moitié de la nef, dénote l’œuvre d’un artiste appartenant à l’école laïque d’architectes née à la fin du XIIe siècle. Au-dessus, le style ogival a pris son entier développement, mais la transition entre les deux caractères architectoniques est habilement ménagée. Nous ne savons en quelle année Robert de Coucy cessa de travailler à la cathédrale ; cependant lui-même, en construisant, modifia probablement quelques détails de son projet primitif. Cet architecte n’en était pas à son coup d’essai lorsqu’il commença l’œuvre en 1212, et peut-être était il déjà d’un âge assez avancé ; toutefois (et les notes de Villart de Honnecourt sont là pour le prouver) il cherchait sans cesse, comme tous ses contemporains, des perfectionnements à l’art laissé par le XIIe siècle ; il ne pouvait ignorer ce que l’on tentait autour de lui ; c’est ainsi qu’il fut amené à terminer les chapelles du chœur, commencées sur un plan circulaire comme celles de la cathédrale de Noyon, par des pans coupés. Les ornements de la corniche de ces chapelles, les carniaux des larmiers dont parle Villart, le style des statues d’anges qui surmontent les petits contreforts, ne peuvent laisser douter qu’elles n’aient été achevées par Robert de Coucy, de 1220 à 1230. Il avait fallu plusieurs années pour jeter les fondements de cet édifice commencé d’après un projet aussi robuste, d’autant plus que le sol sur lequel la cathédrale de Reims est assise n’est pas égal, et ne devient bon qu’à plusieurs mètres au-dessous du pavé (de quatre à sept mètres d’après quelques fouilles faites au pourtour). Il n’est pas surprenant donc que ces énormes constructions, quelle que fût l’activité apportée à leur exécution, ne fussent pas, en 1230, c’est-à-dire dix-huit ans après leur mise en train, élevées au-dessus des voûtes basses. À la première vue, le rez-de-chaussée des pignons des deux transsepts[41] paraît plus ancien que les chapelles du chœur ; les fenêtres basses sont sans meneaux et encadrées de profils et ornements qui rappellent l’architecture de transition ; tandis que les fenêtres des chapelles du chœur sont déjà pourvues de meneaux dont les formes, la disposition particulière et l’appareil sont identiquement semblables aux meneaux des bas-côtés de la nef de la cathédrale d’Amiens, qui datent de l’année 1230 environ. Robert de Coucy avait bien pu amender lui-même certains détails de son projet, en même temps qu’il adoptait les pans coupés pour ces chapelles au-dessus de la forme circulaire de leur soubassement. Quoi qu’il en soit, le maître de l’œuvre, en mourant ou en abandonnant les constructions à des architectes plus jeunes, peut-être après une interruption de quelques années, avait laissé des projets dont ses successeurs, malgré les réductions dont nous avons parlé, se rapprochèrent autant que possible. C’est ce qui donne à cet édifice un caractère d’unité si remarquable, quoiqu’il ait fallu un siècle pour conduire le travail jusqu’aux voûtes hautes. À Reims, plus que partout ailleurs, on respecta la conception du premier maître de l’œuvre. Aussi, lorsque l’on veut se faire une idée de ce que devait être une cathédrale conçue par un architecte du commencement du XIIIe siècle, de la plus belle époque de l’art ogival, c’est à Reims qu’il faut aller. Et cependant, combien ce grand monument ne subit-il pas de modifications importantes ; et, tel que nous le voyons aujourd’hui, combien il est loin des projets de Robert de Coucy et même de ce qu’il fut avant l’incendie de la fin du XVe siècle.

Le plan de la cathédrale de Reims est simple (voy. fig. 13) ; les chapelles rayonnantes du chœur sont larges, profondes ; la nef longue et dépourvue de chapelles. Les coupes et élévations des parties latérales de l’édifice répondent à la simplicité du plan ; les contreforts et arcs-boutants, admirables de conception et de grandeur ; les piles sont épaisses, les fenêtres supérieures profondément encadrées. Cet édifice a toute la force de la cathédrale de Chartres, sans en avoir la lourdeur ; il réunit enfin les véritables conditions de la beauté dans les arts, la puissance et la grâce ; il est d’ailleurs construit en beaux matériaux, savamment appareillés, et on retrouve dans toutes ses parties un soin et une recherche fort rares à une époque où l’on bâtissait avec une grande rapidité et souvent avec des ressources insuffisantes. Ce ne fut guère qu’en 1240 que l’on continua les parties supérieures du chœur, que l’on commença les premières travées de la nef et la façade. Celle-ci ne fut achevée, sauf les deux flèches des deux tours occidentales, que vers le commencement du XIVe siècle ; on y travaillait encore pendant le XVe siècle, mais en suivant les dispositions et détails des XIIIe et XIVe siècles. Un cloître s’élevait au nord de la nef et du transsept ; et c’était probablement pour donner entrée dans ce cloître qu’avait été faite la porte ouverte dans la travée de droite du pignon nord, porte dont nous avons parlé tout à l’heure. Deux autres portes publiques furent ouvertes, dans les deux autres travées de ce pignon, vers le milieu du XIIIe siècle, et richement décorées de voussures, bas-reliefs et statues[42]. Deux tours s’élèvent sur la façade occidentale ; quatre tours surmontent les quatre angles des transsepts, et une tour centrale se dressait, au centre de l’édifice, sur les quatre piles de la croisée. Une flèche en plomb couronnait le poinçon de la croupe du comble au-dessus du sanctuaire. Le pignon du transsept sud donnant du côté de l’archevêché ne fut jamais percé de grandes portes. On arrivait du palais archiépiscopal au chœur par des portes secondaires, percées dans les soubassements de ce pignon (voyez le plan). Pendant les XIVe et XVe siècles, de petites chapelles furent bâties du côté nord, entre les contreforts de la nef et dans l’intervalle laissé par le cloître ; mais ces petites chapelles, qui ne dépassent pas l’appui des fenêtres, ne dérangent en rien l’ordonnance intérieure du vaisseau ; elles ne s’ouvrent, dans le bas-côté, que par de petites portes.

Si les projets de Robert de Coucy furent modifiés, c’est surtout dans la construction de la façade occidentale, qui présente tous les caractères de l’architecture la plus riche de la seconde moitié du XIIIe siècle. Comme décoration, elle se relie encore aux faces latérales par ces admirables couronnements de contreforts dans lesquels sont placées des statues colossales. Mais la multiplicité des détails nuit à l’ensemble ; cette façade, quelque belle qu’elle soit, n’a pas la grandeur des faces latérales. L’archivolte de la porte principale vient entamer la base des contreforts intermédiaires, ce qui tourmente l’œil ; les nus, les parties tranquilles font défaut. Cependant, et telle qu’elle est, la façade occidentale de la cathédrale de Reims est une des plus splendides conceptions du XIIIe siècle ; elle a pour nous, d’ailleurs, l’avantage d’être la seule. Notre-Dame de Paris est encore une façade de l’époque de transition. Il en est de même à Laon. Nous ne pouvons considérer ces portails comme appartenant au style purement ogival. Amiens n’a qu’une façade tronquée, non terminée, sur laquelle des époques différentes sont venues se superposer.

Chartres n’est qu’une réunion de fragments. Bourges et Rouen sont des mélanges de styles de trois et quatre siècles. Les façades de Bayeux, de Coutances, de Soissons, de Noyon, de Sens, de Séez, sont restées inachevées, ont été dénaturées, ou présentent des amas de constructions sans ensemble, élevées successivement sans projet arrêté. La façade principale de Notre-Dame de Reims, malgré cet excès de richesse, a donc pour nous l’avantage de nous donner une conception franche en style ogival, et, sous ce point de vue, elle mérite toute l’attention des architectes. Son iconographie est complète, et ce fait seul est d’une grande importance. Mais nous reviendrons sur cette partie de la décoration des cathédrales.