Une Campagne de vingt-et-un ans/Texte entier

Je n’avais point l’intention d’écrire ce livre — à peine d’en résumer le contenu en quelques articles. Peut-être devrais-je le dédier à ceux dont les violentes attaques m’ont amené à l’écrire. Je leur dois plaisir et profit. Grâce à leur hostilité inattendue, j’ai pu revivre les différentes phases d’une longue entreprise qui a heureusement abouti. Mais on m’excusera sans doute de vouloir évoquer, plutôt que ce service involontaire rendu par des adversaires passionnés, le dévouement, l’énergie et la persévérance de tant de collaborateurs auxquels je tiens à envoyer, dès la première page, un souvenir reconnaissant. Je dois encore ajouter un mot : la genèse de ce volume, telle que je viens de la rappeler, explique sa documentation très détaillée. Force m’a été, du moment qu’il y avait à rétablir la vérité travestie ou méconnue, de rappeler, en les appuyant de dates et de citations, bien des faits que j’eusse autrement négligés. Si certains chapitres s’en trouvent un peu trop allongés, ce n’est pas à l’auteur d’en porter la responsabilité.

i

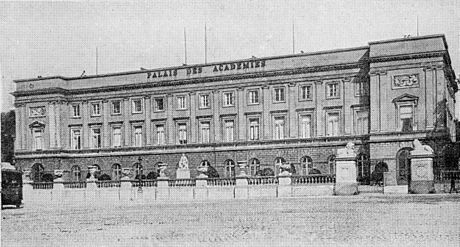

LA PÉDAGOGIE SPORTIVE

Il faut un certain effort mental pour se représenter nettement l’état de l’opinion publique en France aux environs de 1880, c’est-à-dire à l’heure où un jeune garçon, né en 1863, arrivait à détenir ses premiers parchemins de bachelier ès-lettres et de bachelier ès-sciences. Encore ébranlés par la terrible crise de 1870, les Français, à quelque opinion qu’ils appartinssent, n’étaient pas satisfaits d’eux-mêmes. La forme gouvernementale qui mécontentait les monarchistes encore très nombreux semblait insuffisante à contenter les républicains ; le nom de la République était de trop pour les premiers ; il ne signifiait pas assez pour les seconds. Sur tous posait d’ailleurs le sentiment de l’impuissance nationale à construire quelque chose de stable. Trois monarchies, deux empires et trois républiques en moins d’un siècle, c’était beaucoup : même pour un peuple de ressources comme le peuple français.

J’avais déjà un goût passionné pour l’histoire contemporaine et j’étais ainsi plus sensible que mes camarades au tableau de nos échecs successifs. Les révolutions de 1830, de 1848, de 1870, les coups d’État du 18 brumaire et du 2 décembre constituaient une série dont je me sentais humilié. Rien ne troublait davantage mon amour-propre national que la cohabitation dans ma poche de pièces de monnaies portant des effigies différentes. Cela ne soulignait-il pas nos désarrois répétés et n’accentuait-il pas le ridicule de notre instabilité ? Dès lors, tout changement nouveau, restauration ou autre, me paraissait devoir n’être qu’un expédient sans lendemain. J’aurais pu difficilement sans doute me rendre compte des défectuosités techniques de la pédagogie française mais, du plus loin que je me rappelle, j’avais le sentiment que là seulement se trouvait un remède efficace : dans une éducation modifiée, transformée, capable de produire du calme collectif, de la sagesse et de la force réfléchie.

À demi entré à Saint-Cyr et pressentant une longue période de paix avec devant moi toutes les monotonies de la vie de garnison, je me résolus brusquement à changer de carrière dans le désir d’attacher mon nom à une grande réforme pédagogique. Je n’imaginais pas, toutefois, que cela se pût en dehors de la politique. Croyant alors à la puissance efficace du parlementarisme pour transformer les mœurs, il me semblait que la transformation rêvée devait nécessairement trouver son point de départ dans le Parlement et en recevoir les encouragements désirables. À distance, cette naïveté me fait sourire ; je ne tardai pas à en comprendre le néant et la tentation d’entrer dans la vie politique ne fut jamais assez grande, même lorsque peu d’années après l’occasion s’en offrit, pour me détourner de ma route. En attendant, c’est à l’École des Sciences Politiques que j’étais allé demander le complément d’instruction nécessaire et à l’étude de l’éducation anglaise que je m’étais attelé (dès 1883 et non sans méfiance et idées préconçues d’ailleurs) pour y puiser, sinon des principes certains, du moins des avertissements utiles.

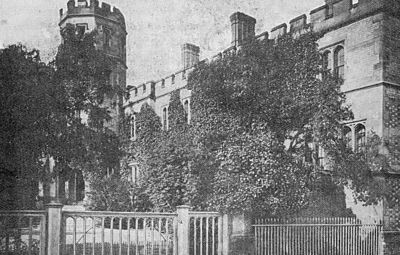

Le premier collège que je visitai fut celui de Beaumont appartenant aux Jésuites et situé près de Windsor. J’y avais des amis polonais qui y terminaient leurs classes ; leur sort me parut plus digne d’envie que je ne l’aurais pensé d’après ce que j’avais lu bien des années auparavant dans le Journal de la Jeunesse où avait paru, en 1875, une traduction-adaptation faite par J. Girardin du célèbre livre anglais Tom Brown’s School days. J’aperçus dès alors cette chose imprévue et cachée : « la pédagogie sportive » ; il existait tout un plan de formation morale et sociale dissimulé sous le couvert des sports scolaires. Personne n’en parlait, ou, pour m’exprimer plus exactement, personne ne semblait y attacher d’importance, ni en France, ni en Angleterre. Dans les dernières années du Second Empire, MM. Demogeot et Montucci avaient été chargés par le ministère de l’Instruction publique de France de conduire une vaste enquête sur les collèges britanniques ; il en était résulté deux gros volumes pleins de détails précieux et auxquels M. Taine, pour le chapitre de ses Notes sur l’Angleterre consacré à l’éducation, avait fait de fréquents emprunts. Assurément, M. Taine et MM. Demogeot et Montucci admettaient fort bien que le sport jouât dans l’éducation anglaise un rôle moral, voire même social mais ils n’expliquaient pas de quelle façon cela se faisait. Le mécanisme intérieur restait obscur. Les Anglais ne m’aidèrent pas du tout à le découvrir ; on eût dit qu’eux-mêmes ne l’apercevaient pas. Ma pire désillusion vint de ce que Thomas Arnold non plus n’en a rien dit : j’espérais, à défaut d’un traité sur la matière que sans doute sa vie trop brève ne lui laissa pas le temps d’écrire, trouver dans ses lettres et dans ses sermons des indications précises : mais non. Le sujet, partout sous-entendu et dont on sentait la préoccupation hanter perpétuellement le cerveau du grand pédagogue, n’était nulle part ouvertement abordé. Ce fut encore ce livre émouvant et suggestif, Tom Brown’s School days, qui, emporté

thomas arnold désormais dans toutes mes pérégrinations à travers les public schools d’outre-Manche, m’aida le mieux à faire revivre, pour la bien comprendre, la figure puissante de Thomas Arnold et le glorieux contour de son œuvre incomparable.

Elle a consisté, cette œuvre, à réformer sans détruire. Lorsqu’il y a près de soixante-dix ans, les trustees de Rugby placèrent en Arnold leur confiance et, sans deviner l’immense portée de leur vote, firent de lui le headmaster du collège, on ne saurait imaginer l’état d’abaissement dans lequel étaient tombés les public schools. Parmi les élèves, la loi du plus fort régnait sans conteste, appuyée sur une hiérarchie que l’usage consacrait et que les maîtres acceptaient. Ceux-ci, d’ailleurs, pratiquaient en toute circonstance la non intervention. À la faveur de ce régime, les pires abus avaient pris racine : une brutalité révoltante chez les grands, de la haine comprimée chez les petits, nulle franchise dans les rapports ; au lieu de saines distractions, le goût précoce de l’alcool et des cartes ; là en étaient des choses quand Arnold parut. Je n’oserais en dresser un tableau aussi noir si, après beaucoup d’autres, M. Gladstone, évoquant pour moi ses souvenirs de jeunesse, ne m’en avait, peu d’années avant sa mort, certifié l’exactitude.

Il va de soi que toutes les forces de la routine se liguèrent contre le réformateur. Si libre que soit un headmaster anglais, la

pratique de son initiative est sans cesse entravée par la désapprobation de ses collègues ou les sévérités de l’opinion. La lutte fut chaude ; elle dura quatorze ans. Mais quand Arnold mourut prématurément, le triomphe était certain. L’influence de son génie avait gagné de proche en proche, d’un collège à l’autre : tous l’avaient subie. En apparence, les choses n’avaient pas changé ; les institutions mêmes qui avaient favorisé l’éclosion du mal demeuraient debout. On y vivait pourtant une vie renouvelée. Il en sortait des hommes au vrai sens du mot, énergiques, droits et purs. Ce sont ces hommes-là qui ont accompli sans bruit la révolution morale d’où est issue la puissance anglo-saxonne actuelle. Quiconque, en effet, met en parallèle la monarchie britannique de 1860 avec celle de 1830, se rend compte qu’une véritable révolution s’est opérée dans l’intervalle. Du jour où parvint à la direction des affaires publiques, à la tête des grandes administrations la première génération issue de la réforme pédagogique, idéal et méthodes changèrent ; la préoccupation du bien public domina le pays ; les forces nationales se coordonnèrent et se disciplinèrent ; il se fit une sorte de remise en état de toute la machinerie et ce grand mouvement se répercuta au loin, en particulier dans le gouvernement des colonies… Combien souvent, au crépuscule, seul dans la grande chapelle gothique de Rugby, tenant les yeux fixés sur la dalle funéraire où s’inscrit sans épitaphe ce grand nom de Thomas Arnold, j’ai songé que j’avais devant moi la pierre angulaire de l’empire britannique.

Arnold a agi et parlé d’après cette conviction que l’adolescent bâtit lui-même sa propre virilité avec les matériaux dont il dispose — et qu’en aucun cas on ne peut la bâtir pour lui. Il a cru que l’adolescent est au collège non pour y être discipliné mais pour y être émancipé graduellement, pour s’y exercer à l’action libre et réfléchie, pour y apprendre à user de son indépendance tout en observant les lois qui font l’individu responsable envers sa conscience et envers la société. Il a voulu faire de la vie de collège au lieu d’une préface plus ou moins appropriée, le premier chapitre de la vie sociale : plus de vestibule trompeur ni de salle des pas-perdus ; le jeune garçon doit entrer de plein-pied dans son existence d’homme. Pour cela, il fallait constituer le collège à l’image de la société, non d’une société idéale où régneraient la justice et la modération mais de la société présente, avec ses particularités et ses excès ; il fallait, pour mieux dire, constituer le collège à l’image du siècle. La différence essentielle entre un milieu barbare et un milieu civilisé, n’est-ce pas que dans le second l’injustice, la loi du plus fort, et la puissance de l’opinion sont organisées tandis que, dans le premier, elles demeurent à l’état chaotique ? Arnold eut ainsi le courage de laisser s’organiser au collège les éléments regrettables mais nécessaires de tout groupement humain au lieu de chercher à les anéantir ; destruction qui, là où elle réussit, creuse entre le collège et la vie le plus dangereux des fossés et, là où elle échoue, fausse les jeunes esprits par la plus redoutable des illusions. Il utilisa les institutions traditionnelles des public schools ; il y en avait de bizarres ; quelques-unes même, comme le fagging, étaient choquantes ; il n’eut garde de rien briser ; son génie consista à faire servir ce qui existait de bon et de mauvais au but si élevé et en même temps si pratique qu’il se proposait.

Or tous les leviers modernes, association, vote, presse, opinion, hiérarchie élective qui, dès lors, fonctionnèrent avec ordre et méthode autour de lui, furent alimentés par le sport. Pourquoi s’associer entre collégiens ? Pour faire des thèmes ou des versions ? Ce serait absurde… mais pour jouer au football ou au cricket, c’est raisonnable et normal. Un journal scolaire ? S’il se mêle d’apprécier les initiatives du pouvoir exécutif et de critiquer la législation, il ne sera que pédant. S’il se permet de s’en prendre aux professeurs et de discuter leur enseignement, il sera dangereux. Mais si, à côté d’une mention presque sans commentaires des grands faits de l’ordre public, il s’attache à servir d’annales à l’existence scolaire et surtout aux jeux, son action sera utile et bienfaisante pour les rédacteurs et pour les lecteurs, les seconds, d’ailleurs, prêts à venir à la rescousse occasionnellement et à aider ainsi les premiers.

Arnold aimait pour lui-même et pratiquait les sports ; il en saisissait admirablement les aspects variés ; notamment au point de vue de l’hygiène morale, rien ne lui semblait plus sportif que l’effort physique intense : ce pieux clergyman était aussi un de ces « muscular christians » qui commencèrent vers le même temps à faire parler d’eux outre-Manche et dont on ridiculisa vainement les doctrines ; elles s’imposèrent d’elles-mêmes. Il m’est impossible de m’étendre, ici, sur tous ces sujets. J’en aurais bien long à dire encore sur Thomas Arnold. J’espère que quelque jour on élèvera à sa mémoire un monument digne de lui et qui le fera mieux connaître.

Pour me résumer, de ma minutieuse enquête à travers l’Angleterre pédagogique bientôt complétée par des enquêtes sur la pédagogie américaine, le Canada et les colonies britanniques, je tirai les conclusions suivantes qui n’ont fait que se confirmer depuis dans mon esprit : 1o que le monde anglo-saxon disposait d’une puissance très supérieure à ce qu’on croyait généralement et surtout beaucoup plus une qu’on ne l’admettait alors (les événements ont, j’ose le dire, fourni depuis une complète justification de ce que j’avançais il y a vingt ans) ; 2o que cette puissance était récente et non héréditaire, qu’elle ne tenait qu’en partie aux qualités de la race et qu’elle avait sa source principale dans la réforme accomplie par Thomas Arnold ; 3o que ladite réforme avait consisté à organiser dans le collège tous les leviers modernes association, vote, presse, opinion, hiérarchie, élection, etc…, en sorte que le jeune homme en sortit préparé à se servir de ces mêmes leviers pour agir sur ses concitoyens ou coopérer avec eux ; 4o que tout cela s’était fait par le moyen du sport et qu’il semblait impossible de parvenir au même but par un autre moyen, celui-là ayant de plus l’avantage de ses heureux effets physiques et de son énorme action moralisatrice ; 5o qu’il n’y avait rien dans le principe

de cette réforme qui parût exclusivement anglo-saxon ; que, par conséquent, il pouvait en être fait d’utiles applications à d’autres pays où l’on serait en droit d’en attendre des résultats non identiques mais similaires ; 6o que, en France, notamment, la virilité scolaire faisait défaut et que c’était là la seule recette de grandeur nationale sur laquelle depuis plusieurs siècles aucun de nos gouvernements n’avait songé à diriger sa vigilance et à faire porter ses efforts.

Dès lors, ma résolution était prise d’entreprendre de cette même façon, avec les faibles moyens dont je disposais, la réforme du collège français.

ii

L’ÉTAT DES CHOSES EN FRANCE

L’appui dont j’avais besoin pour réaliser ce vaste dessein aurait pu me venir de trois sources différentes : d’une disposition favorable de l’opinion — d’un courant réformateur se manifestant dans les établissements d’éducation — enfin, d’un concours effectif fourni par les sociétés d’exercices physiques déjà existantes. J’ajouterai comme quatrième source utile : de mes moyens personnels. Il est certain que si mon budget de jeune homme s’était élevé à cent mille francs par an, j’aurais eu toute facilité pour mener une de ces campagnes fulgurantes qui, se traduisant en fondations appropriées, créent à travers un pays une conviction rapide. Les résultats de pareilles campagnes, toutefois, sont peu durables ; et puis, si j’avais eu de telles sommes à ma disposition, aurais-je réussi à les bien employer ? J’en doute et remercie le ciel de ne me les avoir point départies. À défaut de ce dangereux nerf d’action, que m’apportaient les idées courantes, les collèges, les groupements gymnastiques et sportifs antérieurement créés ? C’est là ce que je voudrais indiquer rapidement dans ce chapitre et le suivant.

Les idées courantes n’étaient pas ce qu’on se figure rétrospectivement. Il y avait, certes, un grand désir de réformes qui s’affichait bruyamment. On condamnait à tout propos et dans des termes volontiers rigoureux le système d’éducation en usage en France. Mais orateurs et chroniqueurs se tenaient presque toujours dans les généralités ou bien ils extrayaient de leurs souvenirs d’écoliers toute une gamme de rancunes. Maxime du Camp n’avait-il pas écrit ces sombres lignes : « Encore à l’heure qu’il est, je ne puis voir passer une bande de lycéens sans être pris de tristesse et lorsque, par hasard, je rêve que je suis rentré au collège, je me réveille avec un battement de cœur. » Beaucoup de Français en eussent dit autant. Par contre, il y avait déjà vingt années que M. Sainte-Claire-Deville, dans une retentissante communication, avait osé appeler l’attention de l’Académie des Sciences morales et politiques sur les dangers de l’internat et c’était là un sujet dont, depuis lors, on continuait à parler mais sans un vrai désir de l’aborder de front et de le résoudre. M. Sainte-Claire-Deville avait intéressé, il n’avait pas ému. L’ignorance de la pédagogie anglaise était générale. J’en citerai une preuve assez curieuse. Tout le monde sait aujourd’hui en quoi diffèrent le système familial et le système tutorial. Le premier, très goûté en Allemagne, consiste à répartir les élèves d’un établissement dans les familles des professeurs ; le second qui est à la base de l’organisation des public schools britanniques, sépare les élèves en groupes assez nombreux dont chacun vit sous l’égide d’un tutor. La maison de ce dernier est attenante à l’espèce de petit collège ainsi formé ; les élèves franchissent souvent le seuil de sa demeure mais ils ne vivent pas complètement avec lui. Je ne saurais entrer ici dans le détail de tous les avantages que comporte cette institution singulière sur laquelle MM. Demogeot et Montucci, dans le rapport dont j’ai parlé, n’avaient pas manqué d’attirer l’attention des Français. Or il paraît qu’ils n’y avaient guère réussi puisqu’un homme aussi haut placé dans la hiérarchie pédagogique que M. le vice-recteur Gréard a pu, au début du tome ii de son grand ouvrage intitulé Éducation et Instruction, confondre manifestement les deux systèmes.

Ce simple fait est bien suggestif de l’inattention profonde avec laquelle les hommes les plus éclairés en France considéraient les choses pédagogiques anglaises. Du reste, M. Paschal Grousset lui-même n’attachait pas une si grande importance à ces choses. S’il a, sous le nom d’André Laurie, présenté aux jeunes collégiens de France une sorte de Tom Brown mieux approprié peut-être à leur mentalité[1], les chroniques envoyées par lui aux journaux parisiens sous son autre pseudonyme de Philippe Daryl et réunies en volume[2], ne contiennent pas un paragraphe consacré au rôle des sports dans la vie scolaire d’outre-Manche et à la possibilité de revivifier la nôtre en les y introduisant. La vérité est que personne ne se souciait des collèges anglais pour cette raison première que les Anglais, alors, n’étaient rien moins que populaires chez nous et cette seconde que les oppositions de tempérament des deux peuples passaient pour un obstacle infranchissable à toute imitation de l’un par l’autre. Nous avions bien emprunté à nos voisins le parlementarisme mais nous n’admettions même pas qu’il pût être opportun de leur emprunter quelques principes de pédagogie. Encore un symptôme à noter. Le 21 mai 1887, Jules Simon qui allait devenir un an plus tard le chef de notre mouvement, prononçait le grand discours d’ouverture du Congrès annuel de la Société d’Économie Sociale et des Unions fondées par Le Play. Il avait choisi pour sujet : l’Éducation. Or, c’est à peine si le texte de ce superbe morceau

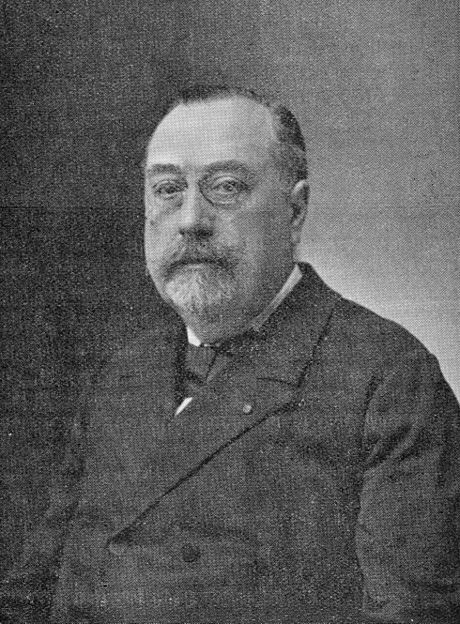

le docteur fernand lagrange

auteur de « La Physiologie des Exercices du Corps » d’éloquence laisse apparaître quelque velléité d’employer l’exercice physique à la réforme de la pédagogie française. Un passage pourtant indique que les préférences de l’orateur seraient pour « le jeu athlétique anglais », et ce passage est à noter car personne encore n’en avait dit autant.

C’est que l’Académie de Médecine venait de donner un nouveau coup de barre au vaisseau de l’opinion (si l’on autorise cette métaphore), dans la direction fausse où l’avait engagé un homme éminent et néfaste, Raoul Frary. Son livre fameux, La question du latin, avait réuni dans une pensée commune la plupart des réformateurs ; ceux-ci croyaient, non sans quelque naïveté, qu’allégé du poids des langues dites mortes, l’enseignement allait bondir vers le soleil comme un ballon délesté. Les parents, apercevant dans cette disparition de la culture classique le moyen de remédier au surmenage intellectuel dont ils croyaient constater chez leurs enfants les traces inquiétantes, avaient fait chorus. Tout le monde avait crié : sus au latin. Cependant, le latin vivait toujours. Alors, l’Académie de médecine s’était mise de la partie et, étudiant le surmenage par un seul de ses aspects, avait doctement conclu non pas à l’organisation d’un contre-poids sportif mais à la décharge des programmes d’examen. Personne, donc, ou presque personne ne paraissait songer aux exercices physiques et quand

m. georges morel

Inspecteur Général de l’Instruction Publique

alors Directeur de l’Enseignement secondaired’aventure M. Legouvé se permettait d’en parler aux lauréats d’une distribution de prix, sa voix n’y trouvait pas d’écho. Celui-là était un précurseur par l’exemple infatigable qu’il donnait. Il y en avait d’autres et notamment le docteur Fernand Lagrange qui travaillait dans l’ombre à cette Physiologie des Exercices physiques[3] dont la publication allait étonner et frapper d’admiration non seulement des hommes de science mais l’élite des profanes et ouvrir à tous des horizons imprévus.

Avant même que fût terminée mon enquête britannique (enquête dont les premiers résultats parurent dans la Réforme Sociale à l’automne de 1886 et dont je présentai un tableau complet à la Société d’Économie sociale réunie le 18 avril 1887, sous la présidence de M. Claudio Jannet, son président d’alors) j’avais commencé d’arpenter le champ de la pédagogie française pour voir ce qu’on en pouvait tirer. J’en avais demandé la permission à l’homme charmant, raffiné et si ouvert qui exerçait alors les fonctions de directeur de l’Enseignement secondaire. M. Georges Morel, aujourd’hui inspecteur général de l’Instruction publique, se rappelle probablement le jour lointain où je vins le trouver sans introduction ni titres spéciaux à sa bienveillance ; il en fut grandement surpris et la requête que je lui présentai lui parut étrange. Mais, après une conversation qui apparemment le convainquit de mes honnêtes intentions, il m’octroya séance tenante la lettre circulaire qui allait m’ouvrir tous les lycées de France. Et ce fut alors au tour des proviseurs de s’étonner. Ils n’avaient jamais vu, je crois bien, un enquêteur de ma sorte. Je confesse que ce rôle ne m’amusait pas beaucoup ; je le remplissais avec timidité ; cette timidité et une sage prudence m’engageaient en général à taire mes projets. Si j’en parlai, ce ne fut, je crois bien, qu’à M. Morlet, alors directeur de Sainte-Barbe-des-Champs, aujourd’hui proviseur du lycée Michelet et dont le nom reviendra sous ma plume et à M. Godart, directeur de l’École Monge et membre du Conseil supérieur de l’Instruction publique. Celui-là, toujours à l’affût du progrès, songeait justement à quelque innovation du côté du bois de Boulogne. Jusqu’alors, le souci de l’instruction mentale l’avait accaparé et c’est vers l’Allemagne qu’il s’était tourné. Une association fondée par lui et présidée par M. Levasseur, en vue de la « recherche et de la propagation des meilleures méthodes d’éducation », avait négligé, elle aussi, de pousser ses enquêtes du côté de l’Angleterre ; partant, l’importance de la culture musculaire en tant que facteur de perfectionnement moral, lui échappait. Nul ne songeait, à l’École Monge, à provoquer la fondation d’associations de jeux mais on y entretenait une préoccupation permanente des choses de l’hygiène. Or l’hygiène incitait à procurer aux jeunes poumons un cube d’air aussi considérable que possible et à ce que cet air fût le plus pur possible. M. Godart chercha donc à s’entendre avec la direction du Jardin d’Acclimatation de sorte que ses élèves, transportés au Pré-Catelan dans les omnibus de l’école, y pussent prendre quotidiennement leur principale récréation. M. Godart connaissait mal la pédagogie britannique mais, dès qu’elle lui fut exposée, il en saisit avec son habituelle lucidité la portée considérable ; ardent et enthousiaste, il fut aussitôt préparé à en tenter l’application.

À l’École Alsacienne, je trouvai d’abord quelque répugnance à s’associer à un mouvement réformateur. L’École Alsacienne avait été la première pourtant, comme je le dirai tout à l’heure, à posséder une association athlétique régulière. Les jeux continuaient d’y être en honneur mais les dirigeants semblaient craindre, en attirant sur cet aspect de leur pédagogie l’attention du public, de nuire au bon renom de l’établissement. Cependant, je sentis que, là aussi, je serais appuyé.

Rien à attendre des établissements religieux. Stanislas et Arcueil s’enfermaient obstinément chez eux, n’en voulant point sortir ; le père Didon, en ce temps-là, s’absorbait dans ses fonctions de prédicateur et d’écrivain : son rôle d’éducateur ne se dessinait pas encore. Les collèges des Jésuites regarderaient, je le savais, avec le plus parfait dédain la réforme naissante. Je fis une tentative auprès de l’externat de la rue de Madrid dont j’avais suivi les classes et dont l’association des Anciens Élèves était placée sous ma présidence. Mais le non possumus fut absolu. Les Jésuites avaient la prétention, fort peu justifiée, de donner dans leurs établissements une culture physique complète parce que beaucoup d’entre eux participaient avec entrain aux jeux de leurs élèves. Mais ils étaient résolus à s’en tenir à ces jeux d’un caractère enfantin et à proscrire sévèrement tous les sports susceptibles d’être gouvernés par les collégiens ce qui amènerait ceux-ci à se rencontrer, les jours de matches, avec des jeunes gens appartenant aux établissements de l’État ou à des écoles laïques.

Il y avait, il est vrai, à Paris, quatre maisons religieuses en contact direct avec l’Université : les écoles Bossuet, Fénelon, Massillon et Gerson dirigées par des prêtres libres et dont les élèves recevaient en externes l’enseignement du lycée le plus voisin. Je les visitai en vain, sauf l’école Gerson dès alors entre les mains d’un ecclésiastique de la plus haute valeur, homme large d’esprit et de cœur, ne craignant aucune nouveauté et tout dévoué à son œuvre : c’était M. l’abbé Dibildos. Enfin, aux environs de Paris — un peu isolé, malheureusement — le beau collège de Juilly me rappelait par certains côtés les public schools d’Angleterre. On y montait à cheval, on y jouait ; l’atmosphère avait quelque chose de sportif et de libre qui charmait tout particulièrement sous le ciel de France. Le supérieur du collège, le R. P. Olivier, était d’avance acquis à la bonne cause.

Quant aux lycées eux-mêmes, beaucoup de bonnes volontés y somnolaient sous l’enduit malheureusement épais d’une routine organisée. Dans l’Académie de Paris, plus que dans aucune autre, tout aboutissait au rectorat. Lorsque je me sentis certain que M. Gréard marcherait avec nous, je fus certain aussi que ses proviseurs adhéreraient à l’entreprise mais que, sur un second signe de lui, ils s’en détacheraient avec la même facilité. Or je n’avais pas le sentiment que M. Gréard pût soutenir les exercices physiques par conviction mais seulement par le désir instinctif qui était en lui de capter et de diriger à sa guise tous les ruisseaux qui s’avisaient de couler sur ses terres. Nous lui devons passablement ; ce n’est pas un secret, d’autre part, qu’il nous joua plus d’un tour. Ainsi pensait M. Jules Simon qui m’a dit une fois, dans une de ses lettres toujours si amusantes, à propos d’un incident ultérieur : « Gréard qui me voit tous les jours, ne m’a parlé de ces grosses aventures que ce matin. J’avais toujours cru qu’il nous protégerait un peu. Mais non. Il est recteur en diable ». Je ne sais ce que M. Jules Simon aurait dit du successeur de son collègue. Celui-là est vraiment recteur ; il ne l’est pas en diable.

Je ne puis mieux résumer mes impressions d’alors que par ces mots : les proviseurs de lycée, dans l’académie de Paris, étaient tenus en véritable esclavage. Ils avaient leurs fiches à la Sorbonne et le savaient. L’un d’eux me l’avoua par la suite dans un accès de colère révoltée contre son chef. Je pris dès alors cette vue du problème que je tentai, avec bien d’autres du reste, de faire prévaloir dans des articles de la Revue Bleue (juin-juillet 1898) et devant la grande Commission parlementaire présidée par M. Ribot : il n’y a qu’une manière de mettre le lycée français à même de remplir sa mission, c’est de lui donner l’autonomie. Les années ont passé et l’autonomie désirable s’esquisse à peine sur l’horizon. Que n’aurait-on pu attendre, en ce temps-là, d’hommes comme MM. Kortz, proviseur de Janson-de-Sailly ; Fringnet, proviseur de Lakanal ; Adam, proviseur de Buffon, s’ils avaient eu l’autonomie ?

Malgré toutes les difficultés, quelques professeurs n’hésitèrent pas à se compromettre au service de notre œuvre. Ils réussirent à entraîner çà et là des groupes d’élèves dont ils transformèrent rapidement la mentalité et dont l’athlétisme naissant fit taire les démoralisantes conversations.

iii

OUVRIERS DE LA PREMIÈRE HEURE

Au premier rang des précurseurs, il convient de placer le comte Jacques de Pourtalès et le Docteur Jean Charcot. J’ai là sous les yeux un petit registre jauni dont les premières pages contiennent le « Règlement du Cercle de Madrid adopté en Assemblée générale le 5 mars 1876 » et ce règlement imprimé ultérieurement forma un élégant annuaire qui parut, si je ne m’abuse, orné de l’autorisation de la préfecture de police. Or le Cercle de Madrid n’était autre qu’une association scolaire ou plutôt interscolaire à laquelle il était permis d’utiliser les terrains du Tir aux pigeons. Jacques de Pourtalès en était le fondateur et le président et, de la comptabilité dont sa signature a légalisé le détail, on peut conclure que ses jeunes collègues, en dehors de leur activité sportive, consommaient passablement d’oranges. Le Cercle de Madrid ne vécut pas vieux : il n’en convenait pas moins de saluer au passage la jeune initiative d’où il était issu.

C’est au commencement de l’année scolaire 1880-1881, qu’un élève de l’École Alsacienne, alors âgé de quatorze ans, s’avisa de grouper ceux de ses camarades qui souhaitaient de jouer avec lui au football. Cet élève s’appelait Jean Charcot et son groupement la « Société sans nom. » La Société sans nom se passa de règlements ; elle put aussi se passer de budget grâce à la générosité de son fondateur. Jean Charcot ayant obtenu de M. Alphand l’autorisation d’occuper la pelouse de Madrid et d’y planter les poteaux réglementaires, organisa tout simplement un confortable vestiaire chez son père qui demeurait tout à côté, boulevard Richard-Wallace. C’est ainsi que les élèves de l’École Alsacienne — sans oublier un jeune professeur, M. Dollé, qui se mêlait à leurs jeux — furent les premiers en France à pratiquer le football[4]. Le public qui les regardait curieusement les prenait, paraît-il, pour « des Anglais parlant français ». Peu après se créa un Football-club avec lequel la « Société sans nom » fusionna. L’entraînement continua avec un zèle régulier. Par là, s’établit la tradition que l’École Alsacienne a su depuis lors si bien conserver et entretenir.

Parmi les grands groupements auxquels j’aurais pu m’adresser, il y avait avant tout les sociétés de gymnastique multipliées au sortir des épreuves nationales de 1870 ; elles se recommandaient à la fois par leur origine patriotique et par le zèle qui continuait de les animer. Jouaient-elles un rôle politique ? On l’a toujours dit et cela n’était pas vrai de toutes celles avec lesquelles j’ai été en relations, ce qui m’a rendu un peu sceptique sur la portée d’une pareille accusation. Leur grand tort à mes yeux, c’est que, beaucoup plus militaires d’allures et de tendances qu’elles ne le sont devenues par la suite, elles visaient alors à cultiver un disciplinage intensif et que j’avais précisément en vue de soustraire, par le moyen des sports, la jeunesse française aux excès de la discipline trouvant qu’on l’en écrasait et qu’on empêchait l’initiative individuelle si féconde de se développer normalement. Par la suite, il m’arriva de discuter longuement ce sujet avec un homme bien distingué et dont je veux saluer ici la mémoire, M. Eugène Paz. Ce fut l’objet entre nous d’une interminable correspondance qui demeura d’ailleurs privée.

L’Union des Sociétés de Tir, fondée en 1886 sous l’impulsion de M. Paul Déroulède, poursuivait un but trop spécial pour qu’on pût y adosser un mouvement pédagogique. Je me permettrai de dire que pour d’autres motifs l’Union Vélocipédique de France ne présentait pas les garanties désirables ; je le dis d’autant plus librement qu’elle était alors présidée par un de mes cousins, le baron Séguier, ancien magistrat, et que j’admire infiniment les efforts successifs qui marquèrent les étapes de sa marche ascendante depuis ceux de M. Pagis en 1876 jusqu’à ceux de son dernier président, M. d’Iriart d’Etchepare.

L’escrime et l’équitation ne convenaient point[5]. Ce n’en est pas moins le moment de citer M. Hébrard de Villeneuve qui fit tant pour les armes et qui créa en quelque sorte l’escrime scolaire — et M. Jules Simon lui-même qui, ministre de l’Instruction sous le septennat du maréchal de Mac-Mahon, s’était entendu avec son collègue à la guerre, le général de Cissey, pour faire donner des leçons d’équitation aux lycéens dans les manèges militaires : innovation dont il était très fier et qui eût donné les meilleurs résultats en un

le comte jacques de pourtalès

Fondateur du Cercle de Madrid

temps où le service à long terme procurait des loisirs relatifs aux officiers… et aux chevaux. Mais les intéressés ne s’y prêtèrent pas.

Dans un site très proche de Paris mais parfaitement inconnu des Parisiens, à l’extrémité de cette île de Puteaux qu’on appelait encore l’île Rothschild, du nom de ses propriétaires (ceux-ci l’avaient abandonnée à la suite de la destruction par les Prussiens de l’habitation qui s’y élevait naguère), le vicomte Léon de Janzé venait de fonder une société qui devait être, pour l’avenir de notre mouvement,

le docteur charcot

Fondateur de l’Athlétisme scolaire

à l’École Alsaciennela pépinière de dévouements précieux. Mais outre que cette société était encore trop jeune et trop faible pour remplir une mission pédagogique quelconque, l’heure n’avait point sonné de faire appel au milieu dans lequel elle se recrutait — dans lequel elle allait se recruter pour mieux dire car, au début, ce furent plutôt des membres de la colonie étrangère qui répondirent à l’appel de M. de Janzé ; l’aristocratie parisienne ne vint qu’après.

Au Luxembourg on jouait la Longue paume dont M. Richefeu était le Mécène. Mais c’était un jeu qui coûtait cher et demandait des terrains spéciaux.

Antérieurement à la Société de Sport de l’île de Puteaux avait été fondé le Racing-Club de France dont M. Georges Bourdon

m. hébrard de villeneuve

Conseiller d’État

Président de la Société d’Encouragement de l’Escrime

Promoteur des Concours d’Escrime scolaire a copieusement narré l’histoire et dont M. Fernand Vanderem a, dans une lettre spirituelle, crayonné la silhouette de début. Il suffit pour caractériser la jeune société de rappeler que l’on y courait en casaques de jockey, la cravache à la main. Et cela ne diminue pas le mérite de M. Raoul d’Arnaud qui fut en définitive le créateur de ce groupement. Deux ans plus tard, M. de Saint-Clair en s’y intéressant apporta au Racing-Club le principe d’une réorganisation féconde. Il chassa, non sans peine, les casaques, les pseudonymes de chevaux et les prix en espèces. Par son inlassable et souriante activité, il fit davantage ; il obtint la concession embryonnaire d’où devait sortir la prospérité du club et nul ne saura jamais quelles démarches et contremarches furent nécessaires pour en arriver là. En 1887 le Racing-Club était connu et prospère mais il ne pratiquait absolument que la course à pied ainsi que son émule le Stade Français qui, plus modestement, tenait ses réunions sur la terrasse des Tuileries. Or la course à pied ne répondait nullement à ce que je désirais comme sport de début. Rien n’est plus dangereux que de transformer en coureurs de vitesse ou de fond de jeunes garçons en pleine croissance que l’absence d’activité musculaire et l’existence renfermée des cités n’ont pas préparés à l’effort nécessaire. La course produit un essoufflement rapide contre lequel l’émulation incite à lutter et il arrive qu’on dépasse la limite imposée par la prudence sans avoir même conscience de cette limite. De plus, pour ceux qui ne sont pas initiés — et Dieu sait si les parents d’alors l’étaient peu — le spectacle du coureur touchant le but effraie souvent par l’espèce de convulsion interne que le travail intense paraît avoir déterminée dans l’organisme ; simple apparence d’ailleurs mais dont, pour l’avoir maintes fois observée en Angleterre, je redoutais l’effet sur un public français. Ma défiance était justifiée : certes car, par la suite, il m’arriva vingt fois dans les réunions scolaires de courses à pied de recevoir les protestations de spectateurs indignés par la « barbarie » de nos exercices. Un brave père de famille venu voir courir son fils et mis hors de lui par ce spectacle me promit même un jour « deux balles de revolver si l’enfant en mourait. » Mais l’enfant n’en mourut pas puisque me voilà.

Ces objections me détournaient de chercher à faire du Racing-Club contre lequel s’élevaient, du reste, dans certains milieux, des préjugés absolument injustifiés, le pivot de la combinaison.

m. edmond caillat

Président de la Société d’Encouragement

au Sport NautiqueQuant à l’« Union », que le Racing-Club et le Stade Français avaient fondée dès 1887, je l’ignorais totalement et j’en étais excusable apparemment puisque, quatre ans plus tard, dans une lettre que j’ai sous les yeux, M. Paschal Grousset déclarait, comme délégué de la ligue de l’Éducation physique, n’avoir « jamais, avant 1889, vu trace de cette Société dans aucune publication, dans aucune réunion ou commission » et ne connaître « d’elle aucun acte antérieur à cette année-là ». L’impartialité m’oblige à reconnaître qu’il y avait bien un peu de vérité dans cette critique-là. Certes, l’Union a le droit de réclamer la date de 1887 pour celle de sa fondation mais on la mit ensuite dans une couveuse où elle se borna à végéter ; et elle ne pouvait rien faire de mieux, n’ayant point alors la force de prendre le dessus.

Restaient les Sociétés nautiques. Elles étaient assez nombreuses

p.-v. stock

un des promoteurs de la réforme du Rowing françaiset éparpillées à travers la France. Elles n’avaient pas très bonne réputation ; mais, en province surtout, elles valaient mieux que leur réputation ; et puis un fait capital venait de se produire dans le rowing. C’était la fondation ou plutôt la transformation de la Société d’Encouragement au sport nautique. Un groupe de rameurs décidés à réagir contre les habitudes volontiers débraillées de leurs congénères et à fonder en France un véritable amateurisme à l’anglaise, se proposaient de faire de l’Encouragement une société modèle.

Il y avait là Ch. Fenwick, V. Stock et Edmond Caillat. En 1887[6], une petite société financière anonyme se constitua sous la présidence de ce dernier. On acheta 6.000 francs un joli terrain situé dans l’île des Loups, au pied du grand viaduc sur lequel passe la voie ferrée de l’Est. On y éleva un garage avec vestiaires, salle de réunion, etc… ; ce fut simple, élégant et de très bon ton.

Les deux cents actions de cent francs nécessaires à la constitution du capital social trouvèrent toutes preneur parmi les membres de la Société d’Encouragement. L’argent fut versé aussitôt et l’on débuta sans dettes. L’amortissement était prévu en vingt années. Il n’est pas mauvais d’ajouter que les actionnaires ont constamment touché entre 4 et 5 % et que les actions valent actuellement de 110 à 120 francs. Voilà une petite affaire et un grand exemple. Tous les sportsmen pourraient s’inspirer utilement des principes qui ont permis à la Société d’Encouragement de se constituer et de durer dans des conditions si parfaites. Je n’hésite pas à dire que la pierre angulaire de ses succès, ce fut l’esprit sportif. Ses membres le possédaient alors et le possèdent encore à un degré tel que je ne connais point en France d’autre groupement capable de disputer à celui-là la prééminence en cette matière.

Une après-midi d’avril 1887, alors que je pataugeais dans les alentours boueux du bois de Vincennes, cherchant de futurs terrains de jeux, je découvris le garage de l’île des Loups tout flambant neuf. Je déchiffrai le nom de la société inscrit au fronton et je lui adressai, ce même soir, une demande d’admission. Stock me répondit ; j’allai le voir et nous causâmes. Son insularisme (celui de l’île des Loups) s’effrayait un peu des projets dont il soupçonnait l’ampleur derrière mes réticences. Malgré cela, lui et ses collègues m’accueillirent avec une sympathie cordiale : je crois qu’ils n’ont pas eu à s’en repentir mais je ne saurais passer sous silence, de mon côté, l’appui trouvé près d’eux.

C’est l’aviron qu’il nous fallait, l’aviron et le football[7], exercices d’endurance collective, féconds en résultats moraux, susceptibles de captiver la mentalité juvénile et d’implanter au plus vite l’instinct sportif là où il pouvait naître.

Et tout de suite, nous passâmes à la pratique.

iv

LA FONDATION DU COMITÉ ET L’ACCUEIL DE L’OPINION

Au début de 1888, le petit volume dans lequel j’avais résumé sous une forme pas trop rébarbative les résultats de ma longue enquête à travers la pédagogie britannique et les conclusions auxquelles j’en étais arrivé concernant la réforme nécessaire de la pédagogie française — se trouva prêt à paraître. Il fut publié en effet chez Hachette au mois de mars. Entre temps, le « nouveau régime » se préparait à l’école Monge ; M. Godart n’avait d’abord eu en vue que le Pré Catelan qui se fût trouvé ainsi transformé à certaines heures en un vaste terrain de « récréations » : des récréations à la campagne. Mais bientôt il décida d’aller plus loin et entama des négociations avec le concessionnaire du lac du Bois de Boulogne, M. Adrien Fleuret. Il admit même que l’école ferait construire à ses frais un certain nombre de yoles à quatre qui seraient plus tard transportées sur la Seine. Enfin les potaches allaient donc ramer ! M. Godart consentit également à diverses modifications de son programme primitif et notamment à la formation parmi ses élèves de petits clubs sportifs librement constitués et se gouvernant eux-mêmes. En outre, il fut convenu qu’une escouade de mongiens accompagnés par le directeur de l’école et plusieurs professeurs se rendraient à la Pentecôte à Eton. Le voyage devait durer trois jours et je me chargeai de le préparer. Dans un autre ordre d’idées, j’avais demandé que, lors du congrès annuel tenu par la Société d’Économie sociale et toujours très suivi, la majeure partie d’une des deux grandes séances générales du soir me fût réservée pour une communication sur « le remède au surmenage et la transformation des lycées de Paris ». Enfin, je m’occupais du futur comité destiné à mettre en route la Ligue d’Éducation physique dont j’avais donné le plan et annoncé la création dans le Français du 30 août 1887.

Ce comité eut premièrement un président. Ce n’est pas ainsi que l’on procède d’ordinaire, il est vrai. Je ne connaissais pas M. Jules Simon mais j’étais sûr que l’idée lui plairait. En effet, à peine prit-il le temps de s’étonner d’une démarche d’allures inhabituelles. L’accord entre nous fut tout de suite scellé. Constatant plus tard combien souvent l’illustre orateur répugnait à prendre sur l’heure de nouveaux engagements (répugnance qu’excusait assurément le nombre croissant de ses besognes), je me suis mieux

m. jules simon,

de l’Académie française, Sénateur,

Président du Comité pour la propagation des exercices physiques rendu compte de l’intérêt particulier que les questions d’éducation physique inspiraient à M. Jules Simon. Il me promit donc son appui, tout son appui. Les innovations prochaines de l’école Monge lui semblaient une suffisante garantie de succès. Il me laissa libre de composer le Comité comme bon me semblerait. Dans cette entreprise je fus puissamment aidé par M. Godart ; lui et moi nous fîmes toute la besogne. M. Godart amena ses amis intimes : M. Moutardt inspecteur général des Mines et le général Thomassin qui commandait alors au Mans ; puis M. Adolphe Carnot, inspecteur des études à l’école des Mines, le Dr Brouardel, le Dr Labbé, MM. Claude-Lafontaine, Callot, Harlé, Delagrave, Dislère, conseiller d’État, Noblemaire, directeur du P.-L.-M. et Barabant, directeur de l’Est, — puis encore : MM. Collignon, sous-directeur de l’école des Ponts et Chaussées ; Geoffroy-Saint-Hilaire, directeur du Jardin d’Acclimatation ; le général Barbe, commandant l’École Polytechnique ; Xavier Blanc, sénateur ; Marey, de l’Institut, le Dr Javal, enfin M. Adrien Fleuret, président du Cercle nautique de France. De mon côté, j’allai trouver M. Picot, membre de l’Académie des Sciences morales et politiques dont il est aujourd’hui secrétaire perpétuel, le Dr Lagrange, le Dr Rochard déjà cités ; M. Patinot, directeur du Journal des Débats ; le Dr Lagneau, le prince Georges Bibesco, M. Fouret, le général

a. godart

Fondateur et Directeur de l’École Monge

Membre du Conseil supérieur de l’Instruction publiqueLewal, ancien ministre de la Guerre ; MM. Hébrard de Villeneuve, Féry d’Esclands, alors inspecteur de la gymnastique, le commandant (depuis colonel) Dérué, M. Delaire, secrétaire général de la Société d’Économie sociale, M. Boutmy, directeur de l’École des Sciences Politiques, M. Rieder, directeur de l’École Alsacienne ; le R. P. Olivier, supérieur de Juilly ; l’abbé Dibildos, directeur de l’école Gerson ; le comte de Montigny qui faisait autorité en matière équestre ; le commandant Ney, président, et M. de Saint-Clair, secrétaire général du Racing-Club ; MM. Caillat, président de la Société d’encouragement au Sport nautique et Richefeu, président de la Société de Longue Paume. Nous écrivîmes qui à MM. Duruy, Ribot et Chaumeton, président de l’Association générale des Étudiants, qui à M. Hébrard, directeur du Temps et à M. Janssen, l’illustre astronome alors président du Club Alpin. Tous acceptèrent[8]. Le grand succès fut l’adhésion du directeur de l’Enseignement secondaire, M. Georges Morel ; elle entraîna celle de M. le vice-recteur Gréard ainsi que celles de M. Cauvel, directeur de l’École centrale, et de M. Perrot, directeur de l’École Normale supérieure. Deux des premiers adhérents devaient bien vite nous êtres enlevés ; M. Allou, le célèbre avocat et l’aimable général Tramond, commandant l’École de Saint-Cyr. Par contre, nous fîmes plus tard de nouvelles recrues que je cite par anticipation : le marquis de Mornay, président de la Société Hippique

arthur roy

Président et fondateur de l’Association athlétique

de l’école Monge

(en uniforme de volontaire canadien)française ; M. Éd. Maneuvrier, auteur d’un remarquable ouvrage intitulé « L’Éducation de la Bourgeoisie sous la République » ; MM. Paul Christmann et J. Sansbœuf de l’Union des Sociétés de gymnastique, enfin le Dr Tissié, fondateur de la Ligue Girondine. Tous ces noms forment à distance une mosaïque par trop polychrome. Les hommes qui les portaient n’avaient pas été rassemblés, loin de là, au hasard de nos sympathies personnelles. Un certain nombre d’entre eux étaient des convaincus et des enthousiastes. Les autres ne marquaient à l’œuvre qu’une bienveillante sympathie mais tous représentaient quelque force technique ou sociale par laquelle ils étaient prêts à seconder nos efforts.

m. georges picot

Vice-président du Comité pour la propagation des exercices physiques, aujourd’hui secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques.parmi certains qu’on devait voir à quelque temps de là M. Georges Picot arpenter le parc de Saint-Cloud… l’historien des États généraux ne pensait pas déchoir en cherchant un terrain propice pour le football de l’avenir.

Cette séance inaugurale avait pourvu le Comité d’un titre explicite mais pesant et d’un bureau homogène et actif. M. Jules Simon était président ; MM. Georges Picot, Moutard, le général Thomassin et le Dr Rochard, vice-présidents ; M. Claude Lafontaine, trésorier et moi-même, secrétaire-général. Quant au titre, j’avais en vain bataillé pour obtenir une formule plus spéciale, plus précise : Comité pour la propagation des exercices physiques dans l’éducation, cela me semblait à la fois laid et anodin mais on eut peur d’effaroucher les parents en leur parlant tout de suite de sport et d’athlétisme.

J’ai dit que le « nouveau régime » — ainsi l’appelait-on — avait été inauguré à l’école Monge le 1er mai. Tout aussitôt de petits clubs s’étaient constitués. J’avais insisté près de M. Godart pour qu’on laissât les élèves « patauger » ainsi dans la voie nouvelle de l’effort collectif avant de les inciter à la création d’une association athlétique unique, digne de représenter l’école sur les champs de jeu. Parmi les clubs qui se fondèrent, il y en eût un qui prit tout de suite la tête parce qu’il était dirigé par un jeune canadien nommé Arthur Roy que secondait entr’autres son fidèle ami Georges Haviland. Roy n’était pas seulement admirablement doué pour tous les exercices physiques ; c’était un garçon d’une extrême droiture et d’une parfaite noblesse de caractère. Son autorité s’établit tout de suite d’elle-même sans qu’il eût fait le moindre effort pour l’imposer ; il était du reste très modeste et toujours à sa place. Son influence fut énorme pour le succès de cette première et audacieuse tentative de liberté sportive. Il avait été, bien entendu, avec une quinzaine de ses camarades, du voyage en Angleterre. Je leur avais préparé à Eton où j’avais de nombreux amis sans parler du Headmaster lui-même, l’aimable Dr Warre, une réception qui data dans leurs souvenirs. Guidés par Lord Ampthill alors « captain of the boats », aujourd’hui l’un des personnages

le général thomassin

Vice-président du Comité pour la propagation des exercices physiquesde la pairie politique, les jeunes mongiens avaient pu en deux jours saisir une vue d’ensemble très juste de la pédagogie britannique ; ils s’en revinrent étonnés et pensifs. M. Godart, lui, était enthousiasmé ; sa haute intelligence et sa juvénile ardeur conspiraient à lui faire concevoir ce qui serait à présent — si on l’eût laissé faire — le collège français modèle.

Le 8 juin, il pria notre comité de venir constater de visu le bon fonctionnement des sports scolaires naissants. Les cavaliers de l’école escortèrent depuis la Porte Maillot le landau de M. Jules Simon au grand ébahissement des passants. On se rendit à la pelouse de Madrid pour voir les jeux des grands ; au bord du lac où s’exerçaient les futurs rameurs ; au Pré-Catelan, enfin, où jouaient les petits et où, sous un vaste kiosque aujourd’hui disparu, un plantureux goûter se trouvait servi ; une trentaine de convives s’attablèrent et des speeches éclatèrent avec le champagne. Quelques jours plus tard, démarche d’un autre caractère, les représentants du Comité (MM. Jules Simon, le Dr Rochard, le Dr Brouardel, M. Godart et moi) furent reçus par le président de la République. L’audience fut longue. M. Carnot se fit faire un exposé détaillé de notre organisation et de nos projets. Il s’intéressa particulièrement aux parcs scolaires et déclara qu’il s’inscrirait sur nos listes dès que serait ouverte la souscription publique que nous projetions.

Le 4 juillet eut lieu un rallye dans les bois de Ville-d’Avray auquel le Comité avait convié les élèves des écoles Monge, Alsacienne et Sainte-Barbe et aussi — s’ils le voulaient ou plutôt si leurs proviseurs le permettaient — ceux des lycées. Des membres du Racing-Club et du Stade français avaient prêté leur concours pour établir la piste et guider les novices[9]. Le succès fut complet. Un mongien gagna la première médaille et un alsacien la seconde. Le 8 juillet fut livrée l’une des yoles à quatre commandées par l’école Monge ; elle fut baptisée en grande pompe dans le parloir de l’école avant d’être mise à l’eau. Son équipe l’assistait. Dans les centres nautiques l’événement fit sensation. J’ai sous les yeux l’amusant menu d’un banquet donné vers cette époque dans le garage même de la Société d’encouragement, à l’île des Loups : Régates à la fourchette avec virage ; faux départ : potage aux herbes de Marne ; départ : saumon sans barreur ; 1re bouée : filet de construction libre ; 2e bouée ; asperges de couple et de pointe ; 3e bouée : ponton de galantine ; bombe d’arrivée, cafouillage de dessert et… fruits d’un long entraînement. On s’amusa ferme ce soir là et l’on toasta à l’ère nouvelle. Je retrouve également le texte de la lettre circulaire envoyée à toutes les Sociétés d’aviron de France : « Il importe, y était-il dit, que le sport de l’aviron si populaire dans les collèges et les universités d’Angleterre devienne aussi le sport favori de nos écoliers… Désirant voir se développer rapidement parmi eux le goût de cet exercice salutaire, nous faisons appel à vous, persuadés que la société que vous présidez ne négligera aucun moyen d’attirer à elle les élèves des lycées et collèges situés dans son rayon d’action, soit en leur faisant des conditions spéciales d’admission, soit en organisant pour eux des concours, des promenades et des excursions nautiques. » Ainsi le mouvement n’avait pas dévié ; le rowing en restait le centre. La bonne volonté des sociétés se manifesta par des réponses chaleureuses mais, par suite des circonstances, elle devait demeurer sans effet et l’aviron s’effacer devant les autres sports.

L’opinion publique n’entrait pas dans ces détails ; elle eût été bien en peine de discuter congrument la valeur des divers exercices. Elle appelait les rameurs des canotiers, les joueurs de cricket des combattants, les jerseys des jaquettes et de temps à autre, un journaliste bienveillant nous recommandait de ne pas oublier dans notre programme… les barres « ce jeu si français » ! Mais en bloc, suggestions et innovations recevaient l’approbation générale. Je viens de revoir soixante et onze articles collés par moi dans un album et parus entre le 15 mai et le 15 août 1888. Un seul nous critique et c’est un journal anglais, l’Athenæum, très en colère contre la passion sportive qui sévit dans son propre pays. Par contre, les étudiants belges appellent à grands cris pareil réveil chez eux. Quelques-uns de ces articles consacrent trois, quatre et cinq colonnes à discuter la question pour aboutir tous à cette conclusion de M. Charles Maurras dans l’Observateur français que « les réformes à exécuter doivent certainement être dirigées dans le sens qu’indique M. de Coubertin ». Et l’Instruction publique elle-même, s’associe à la dite conclusion ; « son spécifique (le mien) c’est le sport. Il nous semble que les vertus qu’il lui attribue sont un peu exagérées ; et pourtant, dans une large mesure, nous croyons qu’il dit vrai ». Je regrette que l’on m’ait forcé, en la discutant et en la niant contre toute évidence, à rechercher ici les témoignages rendus à mon initiative. Après des attaques dont la mauvaise foi égale la violence, on me pardonnera de constater que cette initiative fut reconnue de façon unanime dans les journaux et les revues[10] sans qu’une seule fois mention ait été faite d’efforts antérieurs et similaires. L’unanimité avait été assez absolue et le retentissement assez grand pour que, dès le 14 juillet 1888, M. Charles Bigot pût écrire dans sa chronique de la Revue Bleue : « Au reste, l’élan est donné. Un livre venu précisément à la date opportune, l’Éducation en Angleterre de M. Pierre de Coubertin qui a paru ce printemps est venu rappeler quelle part importante nos voisins font aux exercices du corps dans l’éducation de la jeunesse et quels bénéfices ils en ont retirés. Une société dont M. Jules Simon est le président et M. de Coubertin l’actif secrétaire, s’est constituée pour mettre chez nous en honneur l’équitation, l’escrime, le canotage et les jeux violents et sains ».

L’élan était donné en effet. Une maladresse toutefois fut commise. Une souscription avait été décidée par le Comité en vue de la réalisation des parcs scolaires et tout aussitôt quelque quinze cents francs étaient tombés dans notre jeune caisse. Je voulais que cette souscription fût déclarée « ouverte » ; ne fallait-il pas battre le fer pendant qu’il était chaud ? M. de Saint-Clair m’appuya, je m’en souviens ; mais le Comité fit la sourde oreille. Pourquoi se presser ? on avait tout le temps. Les souscripteurs seraient bien plus nombreux à la rentrée, vers l’automne. Et puis notre président nous avait déjà quittés ; très pressé, cette année, de se reposer d’une saison bien remplie, il m’écrivait de Villers le 1er août : « Je trouve, en effet, que toutes vos nouvelles sont très bonnes. Je regarderai comme une excellente chose de tenir nos réunions à la Sorbonne. Je ne compte pas quitter Villers avant la fin de ce mois et serais charmé de vous y voir. » M. Jules Simon faisait allusion au transfert à la Sorbonne du siège de notre Comité, transfert que j’avais obtenu non sans quelque peine de M. Gréard.

v

LE CONGRÈS ET LES CONCOURS DE 1889

Lorsque, le 29 octobre 1888, le Comité pour la propagation des exercices physiques s’assembla à la Sorbonne sous la présidence de M. Jules Simon, il se trouva en présence d’une situation entièrement modifiée. Au milieu de l’été avaient commencé à paraître dans le Temps, une série de chroniques sur les Jeux scolaires, signées du nom de Philippe Daryl. Ces chroniques m’avaient semblé propres à être mises entre les mains de nos jeunes gens ; ignorant totalement si leur auteur comptait ou non les réunir en volume, je lui écrivis à tout hasard et voici la lettre que je reçus de lui. Elle porte l’entête du Temps et la date du 19 septembre 1888 : « Monsieur le baron, mes articles revus et considérablement augmentés doivent bien paraître chez Hetzel et je compte les compléter par des monographies plus détaillées des principaux jeux scolaires. Mais, précisément parce que je tiens à rendre ces monographies aussi claires et précises que possible, il m’est impossible de dire encore si mon livre sera prêt pour la rentrée des classes. Ce que je serais heureux de faire, si cela peut vous être agréable, ce serait de vous adresser aussitôt que possible les « bonnes feuilles » des parties que vous voudriez mettre aux mains de vos jeunes athlètes. Je m’arrangerais pour les compléter les premières si vous voulez bien me dire quelles sont celles que vous désirez. Comme vous avez pu le voir dans le Temps d’hier, c’est à mon sens le noble jeu de paume qu’il faudrait faire revivre, enseigner et faire goûter à notre jeunesse. À côté des raisons diverses qui en font le meilleur et le plus charmant de tous les exercices pour les jeunes français, il en est une autre plus importante encore et que je compte développer dans mon prochain article : c’est qu’il existe encore, à Paris et en province, d’excellents paumiers et qu’il sera, par conséquent, facile de rénover cette belle tradition nationale. Or c’est là une considération de premier ordre ; il n’y a rien de plus nécessaire qu’un bon instructeur pour arriver à bien jouer les grands jeux de force et d’adresse et rien de plus difficile à se procurer, quand il s’agit de jeux exotiques. La paume est d’ailleurs un jeu supérieur au cricket même (qui en est un dérivé plus grossier) ; elle est plus variée, plus amusante, plus facile à jouer passablement, aussi difficile à jouer supérieurement[11] et beaucoup mieux appropriée à notre milieu naturel et social. J’avais déjà l’intention de saisir

m. ch. richefeu

Président de la Société de Longue Paume du Luxembourg

L’apôtre et le Mécène de la Paume

directement de ce projet le ministre de l’instruction publique et je n’attendais pour cela que le retour de M. A. Hébrard avec qui cette campagne du Temps a été combinée. Je n’ai pas besoin de vous dire, monsieur, combien nous serions heureux de l’appui de votre Comité s’il croyait devoir coopérer à notre démarche. Ce n’est pas d’hier que je m’occupe de cette question vitale comme vous le verrez quand je vous aurai dit que je suis l’auteur des livres signés André Laurie et que vous avez bien voulu citer dans votre brillante conférence du 15 juin. Veuillez agréer, monsieur le baron, avec tous mes remerciements, l’expression de mes sentiments les plus distingués. » Cette fort aimable lettre était signée : Paschal Grousset (Philippe Daryl). Je répondis aussitôt que notre Comité, à la rentrée, examinerait très volontiers l’opportunité d’une démarche en faveur de la paume et je n’entendis plus parler de M. Grousset dont le nom, étant donné l’âge que j’avais au moment de la Commune, n’avait éveillé en moi, tout d’abord, que des souvenirs imprécis. Il n’existe qu’un vague rapport, on l’avouera, entre le projet qui venait de m’être communiqué et celui qui se trouva réalisé tout à coup avec une ampleur et une soudaineté merveilleuses. On remarquera que M. Hébrard était membre de notre Comité auquel il est vrai de dire qu’il n’avait donné signe de vie depuis son adhésion. La Ligue dont la composition et les statuts jaillirent en travers de notre route sans que rien nous l’eût fait prévoir, reçut instantanément l’adhésion de M. le recteur Gréard et d’un grand nombre de fonctionnaires. Elle « officialisa » aussitôt la question de l’Éducation physique, la hâta et jeta les bases d’une organisation toute différente de celle que nous avions en vue, d’une organisation bruyante et ostensible avec, au sommet, ce projet de Lendit qui commença de tourner les têtes des jeunes lycéens susceptibles de s’y voir couronner. De plus, elle dériva sur elle-même, par le seul fait d’une fondation si sensationnelle, les générosités auxquelles nous nous apprêtions à faire appel ; et le projet des parcs scolaires fut emporté comme par une bourrasque.

Les congrès de 1889, pas très nombreux, étaient fort agréables à mettre en train. Liberté absolue, aucune centralisation et franchise postale. Par exemple, ils n’étaient pas hospitalisés. Mais l’aimable M. Collignon y pourvut en mettant à notre disposition l’École des ponts et chaussées, rue des Saints-Pères. Les cotisations fixées à 5 francs ne nous laissaient pas espérer un gros budget ; il eût suffi sans doute pour la partie technique mais je tenais absolument à une partie pratique, c’est-à-dire à des concours sportifs pour les potaches. Pour cette partie-là, nos ressources se montaient à zéro. Mais bah ! qui veut la fin trouve les moyens.

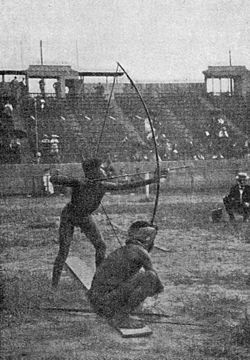

Le premier concours eut lieu le jeudi 6 juin, de 1 heure à 6 heures, au manège du Jardin d’Acclimatation. Grâce à l’obligeance de M. Geoffroy-Saint Hilaire, six cents coupons d’entrée gratuite au Jardin avaient été distribués aux concurrents et à leurs familles ainsi qu’à la presse et aux membres du congrès. Le Jury comprenait le comte de Montigny et deux officiers supérieurs désignés par le gouverneur de Paris. La présidence du concours appartenait au général de Kermartin, directeur de la cavalerie, représentant le ministre de la Guerre. Ce fut un grand succès. Cent cinquante concurrents appartenant aux lycées Janson, Lakanal, Charlemagne, Michelet, Saint-Louis, Henri iv, aux collèges Stanislas et Rollin, aux écoles Monge et Saint-Charles ainsi qu’au lycée de Versailles se présentèrent. Ils avaient été répartis en deux catégories : juniors (de 10 à 15 ans) et seniors (au-dessus de 15 ans). L’épreuve consistait en une reprise de manège avec et sans étriers de la durée d’une demi-heure. Une seconde épreuve réservée aux trente classés premiers dans la première épreuve comprenait le saut d’un obstacle ; des prix spéciaux étaient attribués à la voltige.

Le dimanche 9 juin, le lundi 10 et le mardi 11 (fêtes de la Pentecôte), furent consacrés à l’escrime. D’abord, par les soins de la Société d’Encouragement, les élèves des lycées et collèges de Paris se rencontrèrent dans la salle des fêtes du Grand-Hôtel ; brillante matinée présidée par M. Jules Simon. Puis à la caserne Bellechasse, grâce à M. Féry d’Esclands qui s’était chargé de cette seconde journée, les élèves des lycées provinciaux (Lille, Poitiers, Bayonne, Belfort, Médéah, Orléans, etc.), ferraillèrent sous le regard présidentiel du prince Bibesco et entrainés par les musiciens roumains de l’Exposition. Enfin, le dernier jour, les vainqueurs de la veille et de l’avant-veille, se disputèrent le laurier final au ministère de l’instruction publique. Qui fit les honneurs de cette fête-là ?… le ministre d’alors, lequel s’appelait tout simplement Armand Fallières : fête d’ailleurs supérieurement dirigée par l’Académie d’armes et terminée par un lunch copieux servi dans le jardin.

Le matin du 10 juin, une réunion de sports athlétiques avait attiré au Racing-Club trois cent soixante-quinze lycéens et collégiens ; il fallut tout le sang-froid et le savoir faire de M. de Saint-Clair pour se tirer d’un pareil embarras, le programme ne comportant pas moins de quinze numéros. Le lendemain, à l’heure où se terminaient les épreuves d’escrime chez M. Fallières, un rallye interscolaire auquel participaient les élèves de l’école Alsacienne, de l’école Monge, des lycées Charlemagne et Janson, était couru dans les bois de Ville-d’Avray. Enfin, le vendredi 14, avait lieu au Nouveau-Cirque une séance de gymnastique suédoise. Le comte de Löwenhaupt, ministre de Suède l’avait imposée à M. Gréard, lequel me l’avait imposée. J’avais d’abord poussé les hauts cris à cause du budget que quelques saignées faites à ma propre bourse laissaient encore assez maigrichon. Mais, la Légation de Suède ayant pris à sa charge la location de la salle, il ne nous restait à payer que l’impression des cartes. J’ai là un petit billet de Jules Simon : « La dépense montera à 35 francs que vous aurez à fournir à M. Gréard ». Va pour les 35 francs. Le plus drôle, c’est qu’ayant mis tout cela en train, le comte Löwenhaupt ne vint pas. Le bureau du congrès trôna tout seul dans la loge d’honneur. C’était là, révérence gardée, une des chinoiseries nombreuses auxquelles l’Europe s’était obligée en entourant de sympathies officieuses l’Exposition de 1889 et en affectant de l’ignorer officiellement. Avouez que la dignité monarchique n’eût pas souffert grand’chose si, ce jour-là, les représentants de la Suède étaient venus entendre la Marseillaise. Les gymnastes, est-il besoin de le dire, travaillèrent superbement. Ils étaient commandés par Viktor Balck ; de là date notre fidèle amitié.Le samedi soir 15 juin, le Congrès proprement dit s’ouvrit dans le grand amphithéâtre de l’École des Ponts et Chaussées. L’annonce partout répétée d’un discours de Jules Simon n’avait attiré cette fois qu’un auditoire restreint ; il y eut beaucoup plus de monde le mardi 18 pour la conférence du Dr Lagrange. Cela n’empêcha pas notre président de s’élever à la plus haute éloquence ; je ne me rappelle rien de plus beau que sa péroraison de ce soir-là, si ce n’est le discours de 1892 dont je parlerai plus loin. « Quand on monte sur les monts, s’écria-t-il, et qu’on voit de là l’humanité, il faut que la vie vous paraisse joyeuse et qu’on entende des cris de joie. Voilà le spectacle qu’il faut se donner. Fêtons, messieurs, dans ce congrès, le retour à la gaieté française, à la vieille gaieté gauloise, et le retour à la vaillance des corps qui est la compagne de la vaillance des esprits ». Le comité d’organisation ayant achevé son mandat, on procéda à la constitution du bureau du congrès. Furent élus : président, M. Jules Simon ; vice-présidents : MM. le général Lewal, le Dr Brouardel, le Dr Rochard, Féry d’Esclands, Ad. Carnot, Kortz. Je demandai comme secrétaire général l’aide d’un secrétaire-adjoint qui fut M. Joseph du Teil.

L’espace me manque pour entrer ici dans le détail des séances. Il y en eut cinq fort bien remplies. L’une fut consacrée à l’équitation. Presque tous les directeurs des manèges parisiens se trouvaient là. Des rapports furent présentés sur l’enseignement du tir et de la gymnastique par le général Tramond, sur la pratique de l’aviron et de la natation par M. Ed. Caillat, sur le sport pédestre, la marche et les courses à pied par M. de Saint-Clair. Je donnai moi-même connaissance des résultats de l’enquête à laquelle nous avions procédé dans les pays anglo-saxons. Les facilités qui nous étaient offertes pour l’impression et l’envoi de prospectus par l’administration de l’Exposition m’avaient inspiré l’idée d’adresser un questionnaire à tous les grands établissements d’enseignement secondaire d’Angleterre, des États-Unis et des colonies anglaises. Je voulais savoir si le « système » d’Arnold s’était étendu partout et si les principes qui en sont la base demeuraient partout en vigueur. J’avais donc rédigé une circulaire et un questionnaire en langue anglaise qui furent envoyés par l’Exposition. Les réponses affinèrent. Presque tous les grands collèges d’Angleterre, plus de quatre-vingt-dix écoles ou universités des États-Unis, l’Université du Cap et les quatre collèges qui en dépendent, les écoles de la Jamaïque et de Hong-Kong, du Canada et de Ceylan, participèrent de la sorte au congrès. Par ces réponses dont presque aucune ne nommait Arnold mais dont toutes concluaient dans le sens de ses doctrines, nous pûmes constater l’absence de fissures dans le bloc pédagogique édifié par son génie.

Les vœux présentés au congrès par MM. le Dr Lagneau, le comte de Montigny, du Teil, Hébrard de Villeneuve, le général Tramond, Mérillon, Lorenzi, délégué de l’Union des professeurs de gymnastique, A. V. Thiriet, président du cercle gymnique de France, eurent trait à l’organisation de cours scolaires d’équitation, à la création de concours régionaux pour l’escrime, à la fréquentation des stands civils par les élèves des lycées et collèges, à la distribution de prix annuels d’escrime et d’équitation, à l’édification par les municipalités de « pavillons gymniques et hydrothérapiques » à très bon marché, à la préparation des lycéens au service militaire, enfin à l’attribution de coefficients physiques aux examens de fin d’études.

Pendant la durée du congrès, les concours et les fêtes avaient continué. Le 16 juin, excursion en Marne. Lunch offert à son garage par la Société nautique de la Marne. De là on s’était rendu en bateau à vapeur à Nogent pour assister à une course à huit rameurs entre la Société d’Encouragement et la Société Nautique de la Basse-Seine. M. Jules Simon était là, infatigable malgré qu’il eût « cinq congrès à la fois ». Le concours de longue paume, organisé avec son zèle et sa munificence ordinaires par notre cher et fidèle auxiliaire, M. Ch. Richefeu, eut lieu au Luxembourg, sous la présidence de M. Ad. Carnot, l’un des vice-présidents du congrès. D’élégantes tribunes et un buffet avaient été installés par les soins du Mécène de la paume. Le jeudi 20 juin, à la piscine du boulevard de la Gare, concours de natation entre 137 concurrents appartenant aux lycées Charlemagne, Condorcet, Janson, Lakanal, Michelet, Louis-le-Grand, Henri iv, Saint-Louis, Hoche, aux écoles Alsacienne, Monge, Bossuet, Lavoisier et au collège Rollin. Les arrivées étaient pointées par M. Paul Christmann, commissaire du concours. À noter enfin la fête donnée au Bois de Boulogne par l’École Monge, le vendredi 21 juin ; match de football contre le lycée Janson ; défilé hippique et défilé nautique (ce dernier comprenant huit yoles à quatre et un outrigger à deux de pointe).

Enfin vint le grand jour de la distribution des prix. Elle eut lieu le dimanche 30 juin à 2 heures dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. « Je présume, m’écrivait M. Jules Simon deux jours avant, qu’il faut aller à la distribution en cravate blanche. M. Saussier me répond que partout où je vais, j’ai droit aux honneurs militaires (voilà un général !) et qu’il donne des ordres pour la musique ». Aux côtés de notre président avaient pris place MM. Gréard, Rabier, Kortz, Jacques, président du Conseil général de la Seine, le général Lewal, le prince Bibesco et aussi le comte Brunetta d’Usseaux qui était venu de Turin comme délégué du Rowing Club Italiano et avait, en cette qualité, suivi les travaux du Congrès. La liste des lauréats fut très longue à lire. Jules Simon prononça un discours. À quelque temps de là, comme je lui envoyais une médaille commémorative, il m’adressa ce billet : « Eh ! comment ? vous donnez des médailles ? Eh bien ! qu’est-ce que nous vous donnerons à vous qui avez été le congrès même ?… Si je vous avais su encore à Paris, je vous aurais écrit quand Fallières m’a annoncé qu’il vous avait chargé d’une mission en Amérique mais je vous croyais en Angleterre. »

Avant de raconter ce que je m’en allais faire en Amérique, je dois mentionner pour en finir avec cette première partie de

m. paul christmann

Membre du Comité de permanence de l’Union des Sociétés de gymnastique de France

Commissaire du concours de natation du 20 juin 1889.l’année 1889, deux faits : d’abord la publication (en mars) du petit Manuel des Jeux scolaires et des Exercices athlétiques, rédigé par les soins de notre comité ou plutôt d’une sous-commission émanée de lui, présidée par M. Morel, comprenant avec moi qui en étais le secrétaire, MM. Caillat, Fouret, Godart, Richefeu, Rieder et de Saint-Clair. Il condensait en 28 pages des notices précieuses sur la longue paume, le football, le tennis, la balle à la crosse (hockey), la crosse, les courses à pied, les rallyes, la natation et l’aviron. Imprimé à l’imprimerie Nationale et répandu par l’Université, il rendit d’inappréciables services dans les milieux encore mal préparés à une conception sérieuse de l’éducation physique. Je mentionnerai ensuite notre visite « apostolique » au Prytanée de la Flèche. Elle eut lieu le 19 mai. C’est M. Richefeu qui l’avait conçue et préparée. Il emmenait les meilleurs paumiers du Luxembourg afin d’implanter la paume là-bas. Les petits Brutions de leur côté montrèrent leurs talents en équitation, sauts, boxe et gymnastique aux agrès. Je leur fis une conférence dans la belle salle des Actes. Le colonel Prax se multiplia pour rendre plus agréable notre passage sous le toit hospitalier du Prytanée.

Voici maintenant quelle était, en entreprenant une excursion transatlantique, mon arrière-pensée. La Ligue de l’Éducation physique s’était posée en champion du nationalisme. M. Paschal Grousset, très habilement, l’avait établie sur ce terrain. Il affectait de ne voir en nous que des anglomanes obtus se proposant « d’importer en France les jeux scolaires du Royaume-Uni, comme on y importe des chiens d’arrêt et des chevaux de courses. » (Renaissance physique, chap. i). D’un bout à l’autre de son livre, il était revenu sur cette idée, débaptisant au passage le football pour l’appeler barette et terminant par cette adjuration solennelle : « Soyons français ! Soyons-le avec passion même dans les petites choses : soyons-le surtout dans les grandes comme l’éducation de nos fils, si nous voulons que la France survive au milieu des fauves qui rugissent autour d’elle. » (Id. chap. xix). À tant répéter en ce temps-là que la Ligue incarnait les traditions nationales en face d’un Comité qui s’humiliait devant l’Angleterre, on risquait de compromettre notre œuvre et surtout de rendre impossible cette transformation du régime général de nos lycées d’après les données arnoldiennes, transformation en laquelle j’espérais toujours fermement et dont j’attendais de si grandes choses. Je voulus donc élargir le cercle des modèles à suivre ; il y en avait aussi au-delà de l’océan et, si une crise d’anglophobie scolaire survenait en France, nous aurions du moins la jeunesse des États-Unis à donner en exemple à la nôtre. J’avais aussi quelque désir de travailler, sans savoir comment, à rapprocher de la France les universités des États-Unis et, sur ce point, mon instinct ne m’avait pas trompé puisque j’ai eu la bonne fortune de pouvoir amorcer par la suite cette œuvre-là. Qui donc, hélas ! s’en souciait chez nous, de ces belles universités ? presque personne. Un pourtant que je veux citer ; M. Jules Ferry que je ne connaissais pas, avait répondu à l’envoi un peu tardif de mon livre sur l’Angleterre, par un billet dans lequel il me disait : « L’œuvre de réforme pratique qui en est issue peut compter sur mon concours. » Cette fois, il me souhaita bon voyage et bon succès à travers cette jeune pédagogie dont il pressentait l’éclat futur et dont l’attitude à notre égard l’inquiétait ; et, faisant allusion au volume que je rapporterais de là-bas, il voulait bien ajouter : « Avec vous, on est assuré de ne voir que ce qui est et de le bien voir ». Aucune approbation ne m’a jamais causé plus de joie que celle-là.

vi

LE COMITÉ, LA LIGUE ET L’UNION