Comptes rendus de l’Académie des sciences/Tome 1, 1835/5 octobre

PRÉSIDENCE DE M. LACROIX.

M. Adolphe Nativelle adresse un échantillon de sulfate de quinine, qu’il dit avoir obtenu sans alcool, et par un procédé simple et peu dispendieux.

M. de Vincens écrit, relativement aux recherches de M. Valz sur le changement de volume qu’éprouvent les comètes en s’approchant du soleil.

M. Francou adresse une nouvelle édition manuscrite de son ouvrage sur l’Art du Bottier. Elle est renvoyée à l’examen de la Commission qui a déjà rendu compte de la première.

(Les Commissaires nommés pour une première communication de l’auteur, étaient MM. Dulong, Becquerel et Dumas ; vu l’absence de ces deux derniers, MM. Arago et Thénard sont nommés à leur place.)

Voici le texte même de la Note de M. Thilorier.

« En-deçà des parois du tube de Faraday, dit-il, est un monde chimique nouveau dont les phénomènes sont tout-à-fait imprévus : pour ne parler ici que de l’acide carbonique liquéfié, les propriétés qui lui sont communes avec les liquides permanens, la dilatation, la vaporisation, etc., sont comme agrandies et amplifiées, et se développent sur une échelle véritablement gigantesque.

» Dilatation. Ce gaz liquéfié présente le fait étrange et paradoxal d’un liquide plus dilatable que les gaz eux-mêmes ; de 0° à +30° centigrades, son volume s’augmente de 20 à 29 : c’est-à-dire qu’à +30° centigrades, la quantité dont le volume s’est accru est égale, à peu de chose près, à la moitié du volume que ce liquide présentait à 0° ; en un mot, sa dilatation est quatre fois plus grande que celle de l’air, qui de 0° à +30° centigrades, ne se serait dilaté que de , tandis que la dilatation de l’acide carbonique liquide, ramenée à la même échelle, est de .

» Vaporisation. Si l’on élève la température d’un tube renfermant une tranche d’acide carbonique liquéfié, ce liquide entre en ébullition, et l’espace vide qui existe au-dessus du liquide est saturé d’une quantité de vapeur d’autant plus grande que la température est plus élevée. À +30° centigrades, la quantité de liquide à 0°, nécessaire pour saturer l’espace vide, est représentée par une tranche de liquide égale au tiers de l’espace dans lequel s’est opérée la vaporisation. À 0° la tranche du liquide de saturation est seulement du de l’espace saturé.

» Pression. De 0° centigrade à +30°, la pression de la vapeur fournie par le gaz liquéfié s’élève de 36 atmosphères à 73 : ce qui donne une atmosphère d’augmentation pour chaque degré centigrade. Une observation essentielle, c’est que le poids ou la densité de la vapeur s’accroît dans une proportion beaucoup plus grande que la pression, et que la loi de Mariotte n’est plus applicable dans les limites de la liquéfaction : si l’on prenait pour base de la pression, la densité de la vapeur, la pression à +30° centigrades serait égale à 130 atmosphères, tandis que le manomètre n’accuse réellement que 73 atmosphères.

» Effets thermoscopiques. Si l’on soumet à l’action de la chaleur un tube de verre renfermant une tranche de liquide et une tranche de gaz, il se passera deux effets contraires.

» 1o. Le liquide augmentera par la dilatation ;

» 2o. Le liquide diminuera par la vaporisation.

» Les effets thermoscopiques seront très différens, selon que la tranche liquide sera plus grande ou plus petite que la tranche gazeuse ; ou la liqueur renfermée dans le tube se dilatera, ou la liqueur se contractera, ou la liqueur restera stationnaire.

» Ces anomalies m’ont fourni le moyen de vérifier les nombres que les précédentes recherches m’avaient donnés sur la dilatation et la vaporisation. D’après ces nombres, le point d’équilibre au-dessus duquel le liquide augmente et au-dessous duquel il diminue par l’addition de la chaleur, résulte d’une proportion telle de vide et de plein, qu’à zéro la tranche de liquide occupe les du tube entier. Si le liquide occupe, à 0°, le tiers du tube, on a un thermomètre rétrograde dont la liqueur augmente par le froid et diminue par la chaleur. Si le liquide occupe, à 0°, les deux tiers du tube, on obtient un thermomètre normal, c’est-à-dire dans lequel la liqueur augmente et diminue d’après les lois de la dilatation. La marche de ce thermomètre est limitée aux +30° centigrades ; car à cette température le tube se trouve en entier rempli par le liquide.

» Un thermomètre de cette nature, dans le cas où il s’agirait de constater une température au-dessous de +30° centigrades, celle des caves, par exemple, aurait un grand avantage sur les instrumens thermométriques ordinaires.

» On a constaté que les thermomètres subissent, avec le temps, une altération qui ne permet pas de les consulter avec certitude à un intervalle de temps un peu long, à cause du déplacement de l’échelle et de l’élévation progressive du zéro. Cette altération, qui est due à la forme même de l’instrument, dont le réservoir est une boule soufflée au chalumeau et susceptible de retraite, ne saurait avoir lieu dans un thermomètre tubulaire.

» Pesanteur spécifique. — Le gaz liquéfié, dont la pesanteur spécifique à 0° est de 0,83 (l’eau étant prise pour unité), présente le phénomène unique d’un liquide qui de −20° à +30° centigrades, parcourt l’échelle des densités depuis 0,90 jusqu’à 0,60.

» Action de l’acide carbonique sur les corps extérieurs. — L’acide carbonique liquéfié, en tant que liquide, est absolument insoluble dans l’eau, avec laquelle il ne se mêle pas, et au-dessus de laquelle il se place à son ordre de densité. Il en est de même pour les huiles grasses.

» Il est soluble en toute proportion avec l’alcool, l’éther, l’huile de naphte, l’huile essentielle de térébenthine et le carbure de soufre.

» Il est décomposé, à froid, avec effervescence par le potassium ; il n’exerce aucune action sur les métaux des six dernières classes ; il n’attaque pas sensiblement le plomb, l’étain, le fer, le cuivre, etc.

» Refroidissement produit par l’acide carbonique liquéfié, dans le passage subit et instantané de l’état liquide à l’état gazeux. — Lorsqu’on dirige un jet d’acide carbonique liquide sur la boule d’un thermomètre à alcool, il s’abaisse rapidement jusqu’à −90° centigrades. Mais les effets frigorifiques ne répondent pas à cet abaissement de température, ce qui s’explique par le défaut presque absolu de conductibilité et le peu de capacité calorique des gaz ; ainsi l’intensité ou la tension du froid est énorme, mais la sphère d’activité est bornée en quelque sorte au point de contact ; la congélation du mercure n’a lieu que pour des quantités fort petites, et si l’on expose le doigt au jet du liquide, on éprouve bien une sensation de brûlure très vive, mais l’effet se borne en quelque sorte à l’épiderme.

» Si les gaz ont peu d’efficacité dans la production du froid, il n’en est pas de même des vapeurs, dont la conductibilité et la capacité caloriques sont beaucoup plus grandes. J’ai donc pensé que si un liquide permanent, l’éther, par exemple, pouvait être mis dans les mêmes conditions d’expansibilité que les gaz liquéfiés, on obtiendrait un effet frigorifique beaucoup plus grand que celui qu’on obtient par le moyen de l’acide carbonique liquéfié. Pour atteindre ce résultat, il s’agissait de rendre l’éther explosible, ce que j’ai facilement obtenu par un mélange d’éther et d’acide carbonique liquide. Dans cette combinaison intime des deux liquides, qui se dissolvent l’un dans l’autre en toute proportion, l’éther a cessé d’être un liquide permanent sous la pression atmosphérique ; il est devenu expansible comme un gaz liquéfié, tout en conservant ses propriétés comme vapeur, c’est-à-dire la conductibilité et la capacité pour le calorique.

» Les effets produits par un chalumeau alimenté par l’éther explosible sont remarquables : peu de secondes suffisent pour congeler 50 grammes de mercure dans une capsule de verre. Si l’on expose son doigt au jet qui s’échappe de ce véritable chalumeau de froid, la sensation est tout-à-fait intolérable, et semble s’étendre beaucoup plus loin que le point en contact avec le jet de liquide.

» Je me propose de remplacer l’éther par le carbure de soufre, et il est à croire que les effets obtenus seront encore plus grands. »

« Les calculs de la vessie sont pour l’espèce humaine et plus encore pour les individus du sexe masculin, une des maladies les plus intolérables dont la vie ait été empoisonnée. Indépendamment des douleurs et des dangers du mal, des douleurs et des dangers du traitement, il est encore certaines sensations morales, des dispositions contristantes de l’âme, qui en sont inséparables, et qui viennent ajouter à un si pénible état une complication plus ou moins fâcheuse.

» Le travail de M. Civiale sur cette matière, dont nous sommes chargés de rendre compte aujourd’hui, a pour objet d’appliquer la méthode numérique à la plupart des questions relatives aux affections calculeuses.

» Comme élémens de ses recherches, M. Civiale a réuni, à force de peine et de soins un grand nombre de tableaux dressés parmi des populations diverses, dans les principales villes, et au sein des plus grands hôpitaux de l’Europe.

» L’analyse de ces tableaux, faite par M. Civiale, lui a fourni les moyens de confirmer ou de rectifier, à l’aide de données numériques, plusieurs des résultats de pathogénie générale indiqués déjà par l’induction ou par les résumés les plus précis de l’observation clinique. Nous en signalerons quelques-uns à l’Académie, afin de la mettre mieux à même d’apprécier, par son propre jugement, l’important travail de M. Civiale.

» On avait été assez enclin à penser jusqu’à aujourd’hui que dans certaines familles les parens communiquaient à leurs enfans une disposition organique en vertu de laquelle ceux-ci devenaient plus aptes que d’autres à contracter la pierre ; et l’on avait voulu déduire de là l’hérédité de cette maladie.

» Sur ce point, des faits, en assez grand nombre, attestent, il est vrai, que des enfans de calculeux ont été atteints à leur tour de la pierre ; mais les faits de cette catégorie ont pour antagonistes puissans les faits bien plus nombreux encore de la catégorie contraire. Dans les premiers cas, d’ailleurs, on trouve cette considération pressante que la maladie a pu se développer chez les enfans sous l’influence des mêmes circonstances qui l’avaient produite d’emblée chez les parens ou les aïeux et conséquemment en dehors de toute voie héréditaire. Du reste, pour éclairer autant qu’il est désirable cette question, il faudrait pouvoir mettre en regard et sur une grande échelle la proportion relative des calculeux dont les parens ont eu la pierre et le nombre proportionnel des calculeux de la condition opposée ; mais les données manquent à de tels éclaircissemens.

» Les calculs de la vessie, on le sait depuis long-temps, sont infiniment moins fréquens chez les femmes que chez les hommes. Chez les femmes aussi, les chances de succès après l’opération, sont bien plus favorables. Les résultats de nombre obtenus à cet égard tendent à prouver que sur une quantité égale d’opérations, on perd moitié moins de femmes que d’hommes.

» L’étude approfondie des causes capables de produire la pierre infirme les nombreuses assertions émises par rapport à l’influence de divers alimens et de certaines boissons que l’on s’était trop hâté de proclamer aptes à engendrer la maladie. Quelles que soient les recherches, tout est obscurité, tout reste incertitude à cet égard.

» Les rapports numériques établis quant aux principales époques de la vie que cette maladie afflige plus spécialement, apprennent que plus de la moitié des calculeux n’ont pas dépassé la 14e année de leur âge : dans les hôpitaux de Lyon, dit Poutéan, on taille sept à huit enfans contre un adulte. Cette proposition n’est cependant pas vraie dans toutes les localités. Tandis qu’on la trouve portée jusqu’à la plus convaincante démonstration pour le Wurtemberg, pour les montagnes de la Lorraine et du Barrois, pour le versant des Alpes qui confine à l’Italie, pour quelques comtés de l’Angleterre, etc., il semble au contraire que dans d’autres localités, et, par exemple, dans les pays très chauds ou très froids les adultes et les vieillards soient plus exposés à cette affection. Ajoutons que partout les enfans calculeux appartiennent presque exclusivement à la classe indigente, tandis que les calculeux, tant adultes que vieillards, se trouvent assez également répartis entre les diverses classes de la société. Presque toujours aussi les enfans sont exempts des lésions génito-urinaires qui affligent si cruellement les calculeux des autres âges.

» Si l’on recherche dans les tableaux que nous avons sous les yeux la manière dont se comportent les diverses professions de la vie sociale, soit pour être en aide, soit pour faire obstacle au développement de la pierre, on ne parvient à aucun enseignement explicite, on n’arrive à nul résultat concluant. On trouve en effet que la maladie a été rencontrée à peu près également sur des individus appartenant à tous les états ; et cela en raison de la population relative des différentes professions. Sans doute, on compte un plus grand nombre de calculeux dans les classes malaisées ; mais c’est que d’une part ces classes sont par malheur les plus nombreuses ; et d’autre part, c’est malheureusement aussi sur ces classes que pèsent davantage toutes les charges de la vie matérielle, les maladies surtout.

» Les conclusions auxquelles M. Civiale est arrivé, quant aux professions, deviennent à peu près les conclusions qui se rapportent à l’influence des climats. Les calculs de la vessie ont été observés d’une manière presque égale dans tous les pays. Les assertions contrairement émises se trouvent entachées d’exagération ou de fausseté. Il est vrai que plusieurs circonstances, ou inaperçues ou mal appréciées, ont pu contribuer à propager cette erreur. Il suffit que par un motif quelconque l’attention générale soit plus vivement portée là ou là sur une maladie pour que sur ce point les exemples qui en sont mis en évidence prennent un notable accroissement. Du vivant de l’illustre lithotomiste Raw, par exemple, on pouvait croire que la pierre était une maladie très commune en Hollande, d’après le nombre considérable d’opérations qui se faisaient alors à l’hôpital d’Amsterdam. Après la mort de Raw, le nombre des opérés diminua de plus de moitié ; et ce nombre se trouve réduit aujourd’hui à un tiers environ. C’est ainsi que les grandes et utiles institutions qui se sont tant multipliées sous nos yeux en faveur des aliénés, et que les nombreux établissemens créés pour le traitement des déviations de la taille ont révélé un grand nombre de maladies de ce genre qui seraient restées inaperçues sans cela.

» Plusieurs autres déductions pratiques non moins curieuses semblent naître du dépouillement des faits accumulés dans les tableaux qui nous occupent.

» La matière calculeuse qui s’agglomère dans la vessie sous l’influence d’un catarrhe chronique ou de quelque autre maladie prolongée des organes génito-urinaires, se compose le plus souvent de phosphates calcaires, ou de phosphates ammoniaco-magnésiens. Toutefois, il faut bien reconnaître aussi qu’à leur tour les calculs donnent également naissance au catarrhe et à d’autres maladies de la vessie, ce qui infirme jusqu’à un certain point la valeur apparente de cette proposition.

» Les récidives de la pierre sont fort communes, et cela, quelle qu’ait été la méthode opératoire mise en pratique. Ces récidives, on les avait déjà proclamées fréquentes long-temps avant la découverte de la lithotritie. C’est plus particulièrement chez les personnes atteintes de catarrhe chronique, ou de quelque autre lésion durable soit de la vessie, soit de la prostate, que l’on observe ces récidives. Or M. Civiale affirme que les maladies de la vessie et de ses annexes cessent plus vite et d’une manière plus tranchée après les procédés de la lithotritie, qu’à la suite des manœuvres de la taille. M. Civiale ajoute qu’il y a toujours plus ou moins de danger à répéter l’opération de la cystotomie, tandis qu’il n’y en a presque point à réitérer la lithotritie.

» M. Civiale avance encore que la vessie, par le double fait de la présence et du séjour de la pierre, peut se trouver dans deux états organiques opposés. Tantôt il y a hypertrophie des parois avec diminution de la capacité ; tantôt, au contraire, il existe une véritable atrophie, un amincissement réel des parois, avec augmentation de la cavité de l’organe.

» Mais c’est surtout le parallèle des méthodes à l’aide desquelles on attaque et l’on détruit les calculs vésicaux qui a préoccupé M. Civiale ; et c’est aussi dans cette partie capitale de son travail que nous le suivrons avec plus d’attention.

» On résumerait assez exactement, dans trois méthodes générales, l’ensemble des moyens que l’on a successivement opposés aux progrès de cette cruelle maladie. Alors chacune de ces méthodes, identique quant au but, admettrait cependant diverses séries de procédés qu’il ne nous est pas donné d’énumérer ici.

» Première Méthode. — On a tenté en vain, il est vrai, jusqu’à présent, de dissoudre les calculs dans la vessie par l’action de prétendus lithontriptiques indirects ou directs, généraux ou locaux.

» Deuxième Méthode. — On a cherché à débarrasser les malades de leurs calculs au moyen d’incisions, de sections, souvent fort variées, mais toujours par voie de diérèse ou par opération avec instrumens tranchans.

» Troisième Méthode. — On a extrait les calculs à travers le canal de l’urètre sans nulle incision, et le plus souvent à l’aide d’un brisement mécanique préalable.

» La première méthode, celle qui aurait pour but de dissoudre les calculs dans la vessie par des agens empruntés à la physique, à la chimie ou à la matière médicale, M. Civiale ne l’a point abordée, et ce silence, nous nous garderons bien de lui imputer à blâme. Nous dirons cependant ici qu’à la fin de son travail, M. Civiale jette en passant quelques lignes de réprobation et comme de mépris sur les efforts scientifiques qui auraient pour objet la dissolution intestine des calculs. Nous ne saurions ni approuver ni partager une telle façon de penser : nous voulons avoir foi tout ensemble et dans les ressources de l’esprit humain, et dans l’avenir de la science. Entre la pensée d’Albucasis, auquel il faut très probablement rapporter l’idée mère d’écraser la pierre dans la vessie, et cette importante opération, réalisée pour la première fois sur le vivant et définitivement inscrite dans la science et dans l’art par M. Civiale, il s’est passé d’abord cinq à six siècles ; ensuite beaucoup de vains efforts ; sans doute aussi quelques sarcasmes et non moins d’incrédulités : tout cela n’a point empêché la découverte. Peut-être en serait-il ainsi pour les lithontriptiques ; que l’Académie en attendant laisse espérer d’amples récompenses à celui qui aura le plus tôt atteint ce but. C’est surtout en faveur de semblables travaux que furent instituées et que doivent être réservées les fécondes générosités de M. de Montyon.

» C’est donc exclusivement entre l’opération par les instrumens tranchans, et l’opération par le broiement que M. Civiale a voulu porter la comparaison.

» Déjà plusieurs fois, dans l’histoire de l’art, on a invoqué la puissance des chiffres pour apprécier la valeur relative des procédés les plus marquans employés dans les limites de la deuxième méthode, celle qui se compose toujours d’une opération par les instrumens tranchans. Mais ces supputations comparées, faites sur des bases peu exactes, ne sauraient prendre place dans la science. Les 4,500 opérations attribuées à frère Jacques ; les 1,547 de Raw ; les 316 de Baseillac ; les 310 de Lecat ; les 150 de Pouteau, sur lesquelles on s’est si souvent appuyé pour proclamer la supériorité des procédés employés par ces praticiens, sont pour la plupart des faits sans authenticité, sans détails, sans contrôle, sans valeur.

» Plus tard d’autres travaux analogues ont été publiés. Nous citerons ceux des docteurs Marcet, Smith, Prout, Yelloli ; mais M. Civiale a toute hâte de le reconnaître : pour ces faits-là aussi, détails suffisans, précision désirable, critique raisonnée, appréciation relative, tout manque ; et l’on tomberait dans des erreurs graves, si, d’après ces tableaux, on prétendait déterminer avec quelque rigueur les proportions numériques de la mortalité à la suite de la taille.

» Dans le travail que nous sommes chargés de faire connaître à l’Académie, M. Civiale est parvenu à réunir un total de plus de cinq mille faits, fournis tous par la pratique des plus grands chirurgiens actuellement existans en Europe ; voici les conclusions générales auxquelles il est arrivé. Sur les 5,715 opérations de taille qu’il a pu analyser, il trouve 1,141 morts, 4,478 guérisons complètes, et une centaine d’infirmités consécutives. Ainsi, dans les cas seuls dont on connaît bien les résultats, la mortalité est d’environ un cinquième pour tous les âges. Or il est bon de rappeler que plus de la moitié de ces malades n’avaient pas atteint leur quatorzième année ; et l’on sait qu’à cet âge les chances de guérison sont au moins doubles.

» Par contre ces mêmes tableaux portent un total de 257 malades opérés par la lithotritie, et parmi lesquels il n’y a eu que six morts, encore sur ce nombre à peine s’il y avait deux ou trois individus avant l’âge de 14 ans ; ce qui ne donne pas un mort sur 42 malades opérés par la lithotritie.

» Et pour compléter la démonstration de la supériorité de la lithotritie sur la lithotomie, nous ajouterons que depuis la découverte de la lithotritie, parmi un nombre assez considérable de médecins atteints de la pierre, à peine en citerait-on qui aient eu recours à la lithotomie : tous ont été opérés par la lithotritie.

» Mais, en bonne logique, comme en bonne médecine, ce n’est pas sur ce terrain que la discussion doit être portée aujourd’hui. Il ne s’agit pas en effet de repousser entièrement la lithotomie pour lui substituer toujours la lithotritie : personne ne conteste à présent que dans un assez grand nombre de cas la lithotritie ne soit difficile, dangereuse, impossible, et que par conséquent alors la lithotomie ne soit préférable, ou même indispensable. La question clairement posée se résumerait donc ainsi : quelles sont les conditions pathologiques dans lesquelles la lithotritie offre le plus de chances de succès ; quelles sont au contraire les circonstances où force sera de recourir à la cystotomie ? en d’autres termes, formuler les indications relatives et de la lithotritie et de la taille. Voyons à présent ce que les tableaux de M. Civiale auront fourni pour conduire à la solution de ce problème.

» Nous saisissons avec empressement cette occasion de parler ici de l’application du calcul des probabilités à la médecine. Ce sont surtout des questions de pareille nature que les médecins doivent porter dans cette enceinte. Ils sont assurés d’y trouver des juges attentifs, des juges compétens.

» La médecine, dont les propres travaux sont difficiles, lents, sans éclat et sans gloire, a trop souvent cherché à s’accoler aux idées que l’opinion du jour tient en vogue. C’est ainsi qu’en ce moment, on veut sans cesse appliquer la statistique à la plupart des questions transcendantes de la thérapeutique. Or dans ce cas la statistique n’est autre chose au fond qu’un essai d’application du calcul des probabilités. Essayons de découvrir ce qu’il faut en penser.

» En matière de statistique, c’est-à-dire dans les divers essais d’appréciation numérique des faits, le premier soin avant tout c’est de perdre de vue l’homme pris isolément pour ne le considérer que comme une fraction de l’espèce. Il faut le dépouiller de son individualité pour arriver à l’élimination de tout ce que cette individualité pourrait introduire d’accidentel dans la question.

» En médecine appliquée au contraire, le problème est toujours individuel, les faits ne se présentent à la solution qu’un à un ; c’est toujours privativement de la personnalité du malade qu’il s’agit, et finalement ce n’est jamais qu’un seul homme avec toutes ses idiosyncrasies que le médecin doit traiter. Pour nous les masses restent tout-à-fait en dehors de la question.

» Le calcul des probabilités, en général, montre que, toutes choses égales d’ailleurs, on se rapproche d’autant plus de la vérité ou des lois dont on cherche la détermination, que les observations dont il s’agit embrassent un plus grand nombre de faits ou d’individus à la fois. Ces lois alors, par la manière dont on les a déterminées, ne présentent plus rien d’individuel ; on ne saurait, par conséquent, les appliquer aux chances relatives à un seul homme, sans s’exposer à de nombreuses erreurs.

» Toutes les applications que l’on voudrait en faire, même dans de certaines limites, à un cas isolé en particulier, seraient passibles d’erreur. Où arriverait-on si l’on prétendait, par exemple, assigner positivement le sexe de l’enfant qui va naître, d’après le rapport assez exactement établi du nombre proportionnel des naissances masculines aux naissances féminines ? Quel résultat pourrait-on atteindre si l’on cherchait à fixer l’époque à laquelle Pierre doit mourir, en faisant usage des tables générales de la mortalité ?

» Le calcul des événemens antérieurs ou connus, dans le but de s’élever à un certain ordre de probabilités, pour les circonstances qui appartiennent aux événemens analogues futurs ou inconnus, ne peut fournir d’inductions valables que dans les cas où l’on ne connaît pas du tout l’événement à venir pour lequel on opère : or, telle n’est jamais la condition du médecin au lit du malade.

» La statistique mise en pratique, qui est toujours en définitive le mécanisme fonctionnant du calcul des probabilités, appelle nécessairement des masses infinies, un nombre illimité de faits : non-seulement en vue d’approcher le plus près possible de la vérité, mais aussi afin d’arriver à faire disparaître, à éliminer, autant qu’il est possible, et à l’aide de procédés connus, les nombreuses sources d’erreurs si difficiles à éviter.

» Tout diffère dans l’ordre médical ; les faits sont toujours pour nous très limités par la nature même des choses ; ils le sont encore plus par l’impossibilité où nous sommes de les connaître et de les rassembler tous. À côté de quelques centaines de faits publiés par un petit nombre d’hommes qui écrivent beaucoup, il existe des milliers de faits perdus dans l’obscurité de la clinique muette de cette multitude de médecins qui, au milieu d’une utilité pratique de tous les instans, ne peuvent point écrire du tout, et qui même ont à peine le temps de lire un peu. Ainsi donc, en Médecine pratique, les faits sont trop peu nombreux pour entrer dans le domaine du calcul des probabilités ; et de plus, le plus grand nombre de ces faits échappe bien évidemment au calcul, à la comparaison, au contrôle : or tous ces faits perdus, quels élémens, quels résultats introduiraient-ils dans la question, dans cette arithmétique médicale ? Nul n’oserait le dire.

» Les géomètres qui se sont livrés au calcul des probabilités ont tous insisté sur la nécessité d’apporter la plus grande rigueur, l’attention la plus soutenue dans la classification des faits, afin d’éviter ces associations irréfléchies, inexactes, qui conduisent si vite à l’erreur. Tous exigent qu’on ne fasse entrer dans un même calcul que des faits de même genre, des faits comparables entre eux, des faits enfin qui aient été soumis à un examen, à une analyse préalable, de telle sorte que l’on arrive à fixer, autant qu’il est possible, les conditions d’analogie ou de dissemblance qu’ils réunissent.

» Il s’en faut que ces conditions puissent être sévèrement remplies pour les observations de Médecine. Ici on doit craindre tout-à-la-fois et les erreurs qui naissent de la nature même de la question, et les erreurs que peuvent y introduire les hommes qui cherchent à la résoudre.

» Dans un tel ordre de faits, tant de conditions variables, tant de circonstances diverses, tant d’élemens opposés, entrent inévitablement dans la question, et y transportent un si grand nombre d’actions accidentelles, irrégulières, perturbatrices, qu’il est impossible de les renfermer dans des limites calculables. L’expérience a prouvé que dans des circonstances données, on peut opérer un nombre assez considérable de malades sans en perdre un seul, tandis que dans d’autres circonstances, on perd presque tous ceux qu’on opère.

» La diversité des constitutions médicales, même pour des trimestres qui se correspondent, introduit de notables différences. Tantôt en effet les succès sont faciles, nombreux, assurés, parce que l’opération et ses suites marchent sans embarras, sans obstacles ; tantôt au contraire les revers sont prompts, fréquens et presque inévitables, parce que des dégénérations inflammatoires vives, des complications bilieuses graves, de violens accidens nerveux viennent s’y joindre.

» Bien plus, le procédé opératoire lui-même, non-seulement considéré en soi, mais envisagé aussi par rapport à la main qui l’exécute, en raison de cette confiante sécurité que donne l’habitude qu’on a de le mettre en pratique ; la saison, le climat, et jusqu’au lieu où se fait l’opération, tout influe sur les succès. Ces succès ne sont point du tout les mêmes dans un grand hôpital, toujours plus ou moins encombré, dans un petit hôpital, dont la population est ordinairement moindre, même toutes choses égales d’ailleurs, ou dans une maison particulière.

» La durée de la maladie antérieurement à l’opération, la variété des ravages que la présence de la pierre a causés sur la vessie et ses dépendances, la constitution générale du malade, sa disposition tant morale que physique au moment de l’opération, le travail incessant de l’organisme livré à l’action plus ou moins puissante de la vie et de ses fonctions ; telles sont quelques-unes des circonstances importantes qui, pour les médecins, rendent les faits si variables, si accidentés, si peu comparables entre eux, si susceptibles de ces nombreuses sources d’erreurs qu’aucune loi de probabilité ne pourrait embrasser. Remarquez bien d’ailleurs qu’entre toutes ces circonstances, il n’en est pas une seule qui se trouve dans la catégorie de celles que leur petitesse puisse faire négliger dans le calcul.

» Finalement, en médecine, les circonstances, les causes même régulières des phénomènes sont le plus souvent compliquées, cachées, inconnues, et leur action est troublée, intervertie par un si grand nombre d’accidens, qu’elles sont tout-à-fait insaisissables par le calcul. Le calcul, en effet, ne saurait atteindre le minutieux détail des combinaisons quand elles sont à ce point variables, quand elles se multiplient et se compliquent au-delà d’un certain terme.

» Lorsque notre célèbre Morgagni, avec toute la puissance de son génie, également habile à colliger des faits et à déduire de leur ensemble les plus judicieuses et les plus justes conclusions, a dit : Non numerandœ sed perpendendœ observationes, il ne faut pas compter, mais il faut peser les faits, il a énergiquement exprimé l’une des conditions les plus importantes de la théorie du calcul des probabilités applicable à la médecine pratique.

» À présent, de ce que l’inflexibilité du calcul et la rigueur apparente des chiffres ne sauraient être appliquées d’une manière absolue à la médecine, est-ce à dire que notre science n’a point aussi une série appréciable de probabilités, qu’elle manque d’un certain degré d’assurance dans sa marche, et qu’il lui reste à souhaiter jusqu’aux moindres certitudes dans ses résultats ? Non sans doute ; et ici nous aurons encore pour nous l’assentiment de plusieurs célèbres géomètres ; la condition des sciences médicales, à cet égard, n’est pas pire, n’est pas autre que la condition de toutes les sciences physiques et naturelles, de la jurisprudence, des sciences morales et politiques, etc.

» Toutes les fois qu’il n’est point donné à l’esprit humain de s’élever jusqu’à cette certitude mathématique que l’on trouve en Astronomie, par exemple, l’exigence ultérieure de la raison veut que l’on fasse marcher ensemble ce qui frappe l’imagination et ce qui persuade l’entendement : la logique des faits appelle à son secours la logique de la pensée. Le raisonnement prend alors la forme d’une sorte de calcul dont le résultat acquiert de l’empire sur notre croyance, précisément par l’effet de la répétition des jugemens ou des observations. La bonté de ce calcul dépend, ici comme partout, du choix des données, et ensuite du bon emploi qu’on en fait ; et ce bon emploi ne peut consister que dans l’examen le plus détaillé des circonstances de chaque donnée, dans le soin de les décomposer autant qu’il est possible, afin de n’avoir à prononcer que sur des propositions d’une égale simplicité, d’une égale évidence et surtout afin de tenir son esprit en garde contre toute partialité en faveur du résultat quel qu’il puisse être[1].

» Ajoutons que, sur presque tous les points, le calcul ne donne guère que ce que l’induction a déjà fourni, ce que la raison seule aurait au moins fait soupçonner[2].

» On le voit clairement, l’induction, l’analogie, des hypothèses fondées sur les faits et vérifiées, rectifiées sans cesse par de nouvelles observations ; un tact heureux donné par la nature et fortifié par de nombreuses comparaisons entre les indications qu’il fournit et l’expérience qui le guide, tels sont les principaux moyens de parvenir à la vérité[3].

» Après ces réflexions dont nous serions presque tentés de nous excuser auprès de l’Académie, nous avons hâte de rendre à M. Civiale la justice et le tribut d’éloges qu’il a déjà plusieurs fois mérités et obtenus ici. Aujourd’hui nous devons dire que son nouveau travail, tel qu’il est, aura fourni de nouvelles preuves à la démonstration des avantages que présente, dans la majorité des cas, la substitution d’une opération simple, facile, exempte de grands périls, à une autre opération grave, effrayante, douloureuse et qui constituait jusqu’à ce jour l’unique ressource de l’art.

» Les Commissaires invitent M. Civiale à continuer ses recherches statistiques dans le but de les rendre plus nombreuses, plus circonstanciées et plus concluantes, et, en même temps, ils ont l’honneur d’appeler sur ce travail l’approbation de l’Académie. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptées. L’Académie décide en outre qu’il sera imprimé en entier dans le Compte rendu de cette séance. Elle décide enfin que le travail de M. Civiale sera renvoyé à la commission même qui vient d’en rendre compte, et à laquelle MM. Arago, Libri et Roux sont adjoints, pour examiner la question de savoir si les documens numériques recueillis par l’auteur ne pourraient pas être réduits en tableaux, et insérés, sous cette forme, dans le recueil des Mémoires des Savans étrangers.

« Lorsque j’ai appelé l’attention des chimistes sur les propriétés moléculaires de l’acide tartrique dissous dans l’eau, j’avais reconnu que cette question, en apparence si simple, touchait aux fondemens mêmes de la Chimie mécanique, par sa connexité avec cette autre question beaucoup plus générale, de savoir si les combinaisons chimiques s’opèrent toujours et uniquement suivant des proportions définies de nombres atomiques séparés par des intervalles discontinus, ou si, en donnant une complète liberté de distribution aux molécules, dans l’état de solution par exemple, il peut se former en outre des combinaisons en proportions continûment progressives. Pour attaquer ce second problème avec quelque espérance de succès, il fallait, parmi les produits dont les molécules complexes agissent sur la lumière polarisée, en rencontrer un formé de principes constituans si faiblement unis, qu’on pût graduer lentement l’effort de leur affinité mutuelle ; et, qu’en même temps, ces principes fussent assez fixes pour pouvoir être retirés à tout instant de la combinaison, sans être altérés. Ces conditions favorables m’ont semblé pouvoir se réaliser par l’union spontanée de l’acide tartrique avec l’acide borique dans l’eau, à la température ordinaire ; et l’étude de ce genre de combinaisons, suivie depuis un mois par des expériences multipliées, m’a présenté une série de faits de mécanique chimique que je vais indiquer brièvement.

» L’acide borique dissous dans l’eau n’agit pas sensiblement sur la lumière polarisée. L’acide tartrique dissous agit, mais suivant une loi qui lui est spéciale ; tandis que ses combinaisons avec les autres substances, même avec l’acide borique, exercent la polarisation circulaire suivant une autre loi, qui est commune à tous les corps doués de ce genre d’action. Lorsque l’acide borique et l’acide tartrique sont mis en présence dans un milieu diaphane, où l’on a étudié d’abord leurs effets isolés, la déviation totale que la solution imprime à un rayon polarisé, est la somme des déviations exercées par la combinaison qui a pu se former, et par la portion d’acide tartrique dissous qui a pu rester libre ; car les rotations des substances simplement mélangées ne font jamais que s’ajouter ou se soustraire. Ces sommes étant donc observées pour un grand nombre de solutions des deux acides, faites en proportions pondérables exactement connues, on comprend que la marche de leurs valeurs successives peut montrer s’il y a combinaison, et déceler le mode, défini ou progressif, suivant lequel elle se fait.

» Considérons d’abord ainsi deux solutions aqueuses séparées, l’une d’acide tartrique seul, l’autre d’acide borique, en proportions telles, qu’elles puissent exister individuellement liquides à la température où l’on opère, par exemple à celle de 15 ou 16 degrés centésimaux qui a lieu actuellement. Si l’on mêle ces deux solutions, on peut prouver de diverses manières que les deux acides se combinent instantanément l’un avec l’autre, comme feraient un acide et un alcali. Le même résultat s’obtient si l’une des deux solutions acides seulement étant formée, on y introduit l’autre acide à l’état solide. La dissolution de celui-ci s’opère progressivement, sous l’influence de l’action chimique et du pouvoir dissolvant de l’eau, jusqu’au terme que les conditions actuelles du système admettent.

» Maintenant, pour voir la progression de ce genre d’effets, composons une solution aqueuse d’acide tartrique exactement dosée, dont la quantité suffise à toute une série d’expériences ; puis, prenant un poids connu de cette solution, et toujours un même poids, introduisons-y successivement des quantités d’acide borique qui soient d’abord du poids de l’acide tartrique, puis , et ainsi de suite, autant que le système pourra en contenir à la même température sans précipiter. Ces dispositions faites, la combinaison spontanée des deux acides s’opérera nécessairement en proportion progressive ou en proportion définie, c’est-à-dire on pourra concevoir que chaque centième d’acide borique introduit se distribue également à toute la masse de l’acide tartrique, formant ainsi une combinaison uniforme non saturée, ou bien chaque centième d’acide borique s’unira fixement à la proportion définie d’acide tartrique nécessaire pour saturer complétement son affinité, et laissera le reste de cet acide libre ou à l’état de dissolvant de la combinaison.

» Je ne sais si la Chimie possède actuellement des méthodes qui puissent faire connaître lequel de ces deux cas a lieu ; mais on peut les discerner d’après le mode et le progrès des rotations que les solutions, ainsi formées, impriment à la lumière polarisée. Il suffit, pour cela, de leur appliquer les lois et les formules de ces rotations, telles que je les ai données dans le tome XIII des Mémoires de l’Académie. Et heureusement cette application est très simple ; car si la combinaison se forme en proportion définie, il y a une certaine fonction que les observations déterminent, et qui doit croître proportionnellement au rapport de l’acide borique à l’acide tartrique introduits. Il suffit donc de calculer les valeurs successives de cette fonction pour les diverses proportions d’acide borique employées, et de voir si elles se construisent par une ligne droite, ce qui est un caractère aussi simple à reconnaître que facile à constater avec certitude sur des expériences faites exactement. Une autre épreuve également facile, consiste à mêler ensemble deux dissolutions tartro-boriques observées, où l’acide tartrique soit en excès, et à voir par la rotation que leur mélange produit, si elles ont ou si elles n’ont pas réagi mutuellement l’une sur l’autre ; car dans le cas d’une saturation définie, il ne doit y avoir entre elles aucune réaction, aucune du moins qui pût être continûment progressive.

» Les résultats de ces deux épreuves s’accordent ; et je suis parvenu ainsi à résoudre nettement la question. J’avais d’abord projeté d’en insérer la solution dans le mémoire que je me suis engagé à lire au commencement de décembre, sur les solutions aqueuses de l’acide tartrique. Mais ce champ de recherches s’est agrandi devant moi. Car il me faut maintenant étudier de même l’action exercée sur l’acide tartrique par des bases puissantes, telles que la potasse, la soude, l’ammoniaque, en doses progressivement graduées. Il me faudra aussi examiner les combinaisons de ce même acide, avec les sels neutres dont il suspend ou dissimule les affinités habituelles. Cette influence est en effet analogue à celle que l’alcool exerce sur l’acide tartrique lui-même, en l’empêchant de décomposer les carbonates, comme M. Pelouze l’a découvert. Et cet habile chimiste a constaté, à ma prière, que l’esprit de bois a le même pouvoir. Or ces derniers phénomènes, tout extraordinaires qu’ils paraissent, se ramènent aisément par mes expériences aux lois générales de la chimie. Mais l’étude expérimentale et numérique de ces réactions demandera du temps. C’est pourquoi j’ai cru devoir me borner à indiquer seulement ici aux chimistes ces diverses questions d’affinité, que les méthodes optiques m’ont permis de résoudre, pour relever peut-être un peu aussi à leurs yeux l’utilité de la première question que je leur ai proposée. Car, s’ils en trouvent la solution par leurs procédés, il sera très intéressant de comparer les conclusions déduites de voies aussi différentes ; et, si au contraire les réactions invisibles qui s’opèrent, sans aucun changement apparent, dans des dissolutions diaphanes, étaient inaccessibles à leurs recherches, peut-être trouveraient-ils dans cet exemple un motif suffisant pour étudier de près les caractères tirés de la polarisation circulaire, pour peser exactement la valeur des indices qu’ils donnent sur l’état moléculaire actuel des corps ; et alors le but que je me suis proposé serait complétement atteint. »

L’auteur a fait voir, par deux précédens mémoires (voyez le Compte rendu de la séance du 10 août, p. 27), quelle est la structure du cordon ombilical, et quels sont ses rapports avec le fœtus dans les mammifères. Il montre, dans celui-ci, quelles sont les modifications que cette structure et ces rapports subissent dans les oiseaux.

La première et la principale est que l’amnios, au lieu d’accompagner le cordon dans toute son étendue, comme dans les mammifères, se replie brusquement des bords de l’ouverture ombilicale, et revient immédiatement sur lui-même pour envelopper le fœtus.

En second lieu, et toujours à la différence des mammifères, où l’amnios ne répond qu’au derme et à l’épiderme, l’amnios des oiseaux répond tout-à-la-fois aux cinq couches de l’abdomen : l’épiderme, le derme, le tissu cellulaire sous-cutané abdominal, les muscles abdominaux, et le péritoine. À cet effet, l’amnios des oiseaux, parvenu au point où il se continue avec les parois abdominales, se divise en cinq feuillets, dont chacun se continue avec chacune des cinq couches de l’abdomen.

Un premier rapport du cordon ombilical des oiseaux avec le fœtus se fait donc par l’amnios, lequel, ainsi qu’il vient d’être dit, se continue avec les cinq couches de l’abdomen. Un second naît d’une seconde lame du péritoine, lame sous-jacente au péritoine abdominal et qui se continue avec la membrane externe du jaune.

Quant à tous les autres rapports, ils sont déjà connus, savoir, ceux de la membrane propre du jaune (ou ombilicale) avec l’intestin ; de l’allantoïde avec le cloaque ; et des vaisseaux de l’œuf (ou omphalo-mésentériques et ombilicaux) avec les vaisseaux propres du fœtus.

« On voit donc, dit l’auteur, que, dans l’oiseau comme dans le mammifère, toutes les parties de l’œuf se continuent avec des parties données du fœtus ; en sorte que l’œuf et le fœtus ne sont que deux parties, ou, plutôt, que deux systèmes de parties d’un même être, mais deux systèmes de parties dont la durée vitale n’est pas la même. Considérées de ce point de vue, toutes les parties de l’œuf, ajoute-t-il, ne constituent donc, au fond, que des organes temporaires du fœtus, organes qui servent à sa digestion, comme le vitellus, à sa respiration, comme l’allantoïde, etc., jusqu’à ce que ses organes propres, son canal digestif, ses poumons, etc., puissent remplir eux-mêmes ces fonctions ; comme on voit d’ailleurs, et par un exemple plus évident encore, car il se passe sous les yeux de l’observateur, la queue et les branchies du têtard subsister tant que ses poumons et ses pattes ne sont pas suffisamment développés, et disparaître dès qu’ils le sont. »

On sait que l’œuf des poissons est beaucoup plus simple que celui des vertébrés aériens. À ne considérer, en effet, que ses élémens membraneux, trois membranes seules le constituent : une première qui enveloppe tout l’œuf, c’est-à-dire le fœtus et le jaune ; une seconde qui, née du pourtour de l’ouverture ombilicale, enveloppe le jaune seul et non le fœtus ; une troisième qui, placée sous celle-ci, enveloppe immédiatement le jaune, et forme ainsi la membrane propre du jaune, la membrane vitelline ou ombilicale.

« Or, dit l’auteur, de ces trois membranes, la première seule n’a point de rapport direct avec le fœtus ; la seconde, composée de deux lames, se continue par sa lame externe avec la peau, et par l’interne avec le péritoine ; et la troisième se continue avec les tuniques de l’intestin ; et tels sont les rapports de l’œuf et du fœtus, dans les poissons. »

Voici les conclusions par lesquelles l’auteur termine son mémoire. Elles expriment les caractères particuliers et déterminés selon lesquels se fait la continuité de l’œuf et du fœtus dans les diverses classes.

1o. Le chorion qui, dans l’homme et les quadrumanes, accompagne le cordon et se continue avec le fœtus, demeure étranger à ce cordon et à ce fœtus dans les quadrupèdes et dans les oiseaux ; 2o l’amnios, qui accompagne le cordon dans les mammifères, ne l’accompagne plus, ou du moins l’abandonne dès son origine, dans les oiseaux ; 3o quant aux poissons, ils n’ont point de véritable amnios ; car, d’une part, la membrane extérieure de l’œuf y embrasse tout-à-la-fois le fœtus et le jaune ou le vitellus ; et de l’autre, la seule membrane qui y naisse du pourtour de l’ouverture ombilicale, et qui, par là du moins, y réponde à l’amnios des deux autres classes, est celle qui forme la membrane la plus extérieure du jaune.

« Si donc on réfléchit, dit l’auteur en finissant, que le têtard des batraciens n’a point d’amnios, ou du moins, d’après la remarque aussi juste qu’ingénieuse de M. Carus, n’en a d’autre que cette première peau qui tombe à l’époque de sa métamorphose ; si l’on ajoute que le fœtus des mollusques céphalopodes, de la seiche, par exemple, n’a pas non plus de véritable amnios, du moins de membrane qui se continue avec le fœtus et qui n’enveloppe que lui ; si l’on considère enfin que, d’après la grande loi établie par M. Cuvier, l’allantoïde, ou l’organe temporaire de respiration, manque dans tous les animaux qui ont des branchies ; peut-être sera-t-on conduit à cette conclusion qui, si elle était suffisamment vérifiée, serait si importante, savoir, qu’un véritable amnios ne se trouve que là où se trouve une allantoïde. »

L’auteur annonce qu’il traitera, dans deux mémoires ultérieurs, de l’œuf des reptiles et de celui des invertébrés.

M. Flourens présente à l’Académie un œuf de poule qui contient, dit-il, deux petits parfaitement séparés, parfaitement distincts ; chacun de ces petits est bien développé, chacun est complet ; et néanmoins ils sont contenus tous les deux dans un seul amnios.

Cet amnios unique va d’abord de l’ombilic de l’un de ces petits à l’ombilic de l’autre ; et de ces deux points il se replie et se porte sur les deux petits pour les envelopper.

On sait que les cas semblables, de deux fœtus contenus dans un seul amnios, sont fort rares dans la science.

Dans l’œuf dont il s’agit il n’y a, selon M. Flourens, qu’un seul amnios, qu’une seule allantoïde, qu’un seul blanc, qu’un seul jaune ; mais il y a deux cordons, c’est-à-dire deux pédicules du jaune, deux pédicules de l’allantoïde, et deux systèmes de vaisseaux omphalo-mésentériques et ombilicaux.

Le second œuf, présenté par M. Flourens, contenait en lui-même un autre œuf entier. L’œuf extérieur, énorme, n’a que du blanc ; l’œuf intérieur, entièrement contenu dans l’autre, et qui n’a pu être aperçu que par la rupture de celui-ci, est lui-même assez grand ; et, de plus, il est complet, c’est-à-dire qu’il a tout-à-la-fois un blanc et un jaune.

Dans les recherches anatomiques que l’auteur a entreprises à ce sujet sur la plupart des genres de mammifères et sur beaucoup d’espèces, il est parvenu à trouver la composition normale du foie, dans laquelle cet organe présente constamment les mêmes parties, qui ne varient que par leurs proportions relatives et par leurs figures. Selon l’auteur, le foie a, dans tous les mammifères, une partie qu’il appelle lobe principal, à cause de sa constance. Ce viscère peut se composer, en outre, d’un lobe droit et d’un lobe gauche, placés de chaque côté du lobe principal, ou derrière lui ; il peut avoir, de plus, un lobule droit et un lobule gauche, qui sont attachés à la base des lobes correspondans, ou du lobe principal. Tel est le foie des mammifères dans son plus haut degré de composition ; mais il peut varier beaucoup, à cet égard, d’un ordre, et même d’une famille à l’autre. Les lobules manquent rarement tous les deux ; du moins en trouve-t-on toujours des vestiges, dans les proéminences qui se voient à la base du lobe principal, soit du côté droit, comme cela a lieu dans le foie de l’homme, pour le lobe de Spigélius, soit du côté gauche, ainsi que cela se voit dans l’orang-outang. Les lobes droit et gauche peuvent manquer ensemble et disparaître avant les lobules. La forme du lobe principal et des parties dans lesquelles il peut être divisé, celle des lobes et lobules peuvent être aussi très différentes, suivant les familles et les genres, et même, un peu, suivant les espèces. On peut en dire autant de leur développement proportionnel.

Il résulte de cette manière d’envisager la composition et la forme du foie des mammifères, que ses lobes proprement dits, tels que l’auteur les détermine, ne sont pas des divisions de ce viscère, ainsi que tous les anatomistes les ont considérés jusqu’ici, mais des parties ajoutées au lobe principal.

C’est ce lobe principal qui constitue essentiellement le foie : aussi la vésicule du fiel lui est-elle toujours adhérente, et jamais à ses lobes ou à ses lobules. Les ligamens triangulaires, le coronaire, sont de même exclusivement en rapport avec cette partie principale. Le lobe principal peut être entier, ou à peu près, et sans division ; ou bien il peut être partagé plus ou moins profondément en deux ou trois parties, par une ou deux scissures, dont la gauche, dans ce dernier cas, reçoit le ligament ombilical, et la droite, la vésicule du fiel. De même les lobules gauche et droit peuvent être simples ou fourchus, ou même profondément divisés en deux parties. Il en résulte que les parties d’un foie de mammifère peuvent excéder en nombre celles qui constituent son plus haut degré de composition, et qui sont formées par l’addition successive au lobe principal des lobes accessoires. Quand le foie est borné au lobe principal avec un lobule, ou bien il n’occupe que l’hypocondre droit et l’épigastre, c’est le cas de celui de l’homme ; ou l’hypocondre droit seulement, c’est ce qui se voit dans les mammifères à estomacs multiples, tels que les tardigrades, les ruminans et les cétacés proprement dits.

Quand il a son plus haut degré de composition, c’est-à-dire ses lobes et ses lobules, il remplit toute la concavité du diaphragme, et s’étend généralement autant à gauche qu’à droite. C’est ce qui a lieu dans les carnassiers et dans les rongeurs.

« On conçoit que, dans ce cas, il peut se classer jusqu’à un certain point, parmi les organes symétriques, et que son asymétrie est une suite de sa composition incomplète et du peu de place qui lui est laissé, pour son développement, par les organes environnans. C’est donc ici un nouvel argument à ajouter, dit l’auteur, à ceux énumérés par M. Flourens, contre la loi établie par Bichat sur le défaut de symétrie des organes que ce physiologiste célèbre classe parmi ceux de la vie, désignée si improprement sous le nom de vie organique. »

Ici l’auteur passe en revue tous les ordres et la plupart des familles de la classe des mammifères pour indiquer, d’après sa méthode, les différences que présente leur foie. Il pense qu’elles pourront entrer facilement dorénavant parmi les caractères de ces groupes, et il montre que, même le foie des monotrêmes ne s’écarte, dans aucun détail, de celui des autres animaux de cette classe.

Voici d’ailleurs quelques conclusions physiologiques de l’auteur sur la composition normale du foie des mammifères, et sur les modifications qu’elle présente selon les habitudes de mouvement, de séjour et de régime.

« 1o. Le foie le moins complet dans sa composition et le moins volumineux se trouve dans les animaux à estomacs multiples, quel que soit leur régime ; tel est celui des ruminans et des cétacés ordinaires.

» 2o. Les tardigrades, qui ont de même plusieurs estomacs, ont aussi le foie petit, ramassé, et moins composé que celui de la généralité des mammifères.

» 3o. Il semble donc que l’élaboration, sans doute plus complète, des substances alimentaires par l’action successive de plusieurs estomacs, rende celle de la bile moins nécessaire dans la digestion intestinale.

» 4o. Cette dernière proposition est encore confirmée par le petit volume du foie des semnopithèques, dont l’estomac est, sinon multiple, du moins très compliqué.

» 5o. Les chéiroptères, surtout les chauve-souris insectivores, ont le foie très simple dans sa composition, mais profondément divisé dans les parties qui lui restent, et proportionnément volumineux. Ces particularités de forme et de composition sembleraient tenir ici à l’espèce de mouvement plutôt qu’au régime. Elles rapprochent le foie des chéiroptères insectivores de celui des oiseaux.

» 6o. On doit se demander pourquoi le foie de l’homme et celui de l’orang-outang ressemblent plus, par leur composition simple et incomplète, au foie des animaux à estomacs multiples, à celui des ruminans en particulier, qu’au foie de tout autre mammifère ? Serait-ce que chez l’homme, qui est destiné à la station verticale, le foie, dans cette position, aurait pu gêner les fonctions de l’estomac, s’il n’avait été ramené, du moins en très grande partie, à la droite de ce viscère ? La même forme dans l’orang-outang, si différente d’ailleurs de celle que présente le foie des autres singes, serait-elle un indice que cet animal a plus de disposition à la station verticale ?

» 7o. Le régime est la circonstance qui paraît influer le plus sur le volume relatif du foie, après celle de l’existence d’un ou de plusieurs estomacs. En général, le foie est plus complet et relativement plus volumineux dans les mammifères carnassiers que dans ceux qui se nourrissent de substances végétales. »

Dans un second mémoire, l’auteur se propose de traiter de la forme du foie dans les autres classes des vertébrés, du volume relatif de ce viscère, de sa couleur, de sa consistance et de son tissu intime dans toutes les classes de ce type du règne animal.

M. Gabriel Pelletan présente une pièce anatomique relative à l’existence du nerf optique dans la musaraigne commune ; et il annonce un mémoire sur cet objet pour une prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures.

L’Académie a reçu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences, année 1835, no 9, in-4o.

Histoire des Francs ; par M. H.-G. Moke ; tome 1er, Paris, 1835, in-8o. (M. F. Cuvier est chargé d’en rendre un compte verbal.)

Traité de Chirurgie ; par M. J. Chelius ; traduit de l’allemand par M. J.-B. Pigné ; tome 1er, Paris, 1835, in-8o. (M. Roux est chargé d’en rendre un compte verbal.)

Application du Calcul des probabilités aux assurances contre l’incendie ; par M. Th. Barrois ; Lille, 1835, in-8o. (M. Libri est chargé d’en rendre un compte verbal.)

Des Comètes en général, et de la formation de leurs queues ; par M. Virlet ; Avesnes, 1835, in-12.

Description générale des phares et des fanaux ; par M. Coulier ; 3me édition, Paris, 1835, in-12.

Nouvelles expériences sur la méthode ectrotique de la variole, de M. Serres ; par M. Gariel ; brochure in-8o.

Essai sur la Culture, la Chimie et le Commerce des garances de Vaucluse ; par M. Bastet ; Orange, 1835, in-8o.

Nouveaux Exercices de Mathématiques ; par M. A.-L. Cauchy ; 1re livraison, Prague, 1835, in-4o.

Mémoires de la Société d’Histoire naturelle de Strasbourg ; tome 1, 1re livraison, in-4o, avec planches.

Histoire naturelle et Iconographie des insectes coléoptères ; par MM. le comte de Castelnau et Gory ; 2me livraison, in-8o.

Observations sur les cultures de l’Égypte ; par M. Bové (extrait des annales de l’Institut horticole de Fromont) ; Paris, 1835, in-8o.

Bulletin général de Thérapeutique médicale et chirurgicale ; par M. Miquel ; tome 10, 5me livraison, in-8o.

Journal de Chimie médicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; no 10, tome 1er, in-8o.

Séance publique de la Société d’Agriculture, Commerce, Sciences et Arts du département de la Marne ; programme, in-4o.

Bulletin clinique, publié par M. Fossone ; no 6, in-8o.

Bulletin de la Société industrielle de l’arrondissement de Saint-Étienne ; tome 2, 5me livraison, in-8o.

Gazette médicale de Paris, no 40.

Journal des Connaissances médico-chirurgicales ; 4e livraison, in-8o.

Gazette des hôpitaux, nos 115–118.

Journal de santé, no 110.

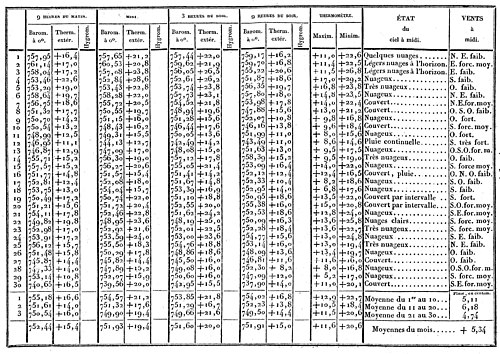

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — SEPTEMBRE 1835.