APPAREIL, s. m. C’est le nom que l’on donne à l’assemblage des pierres de taille qui sont employées dans la construction d’un édifice.

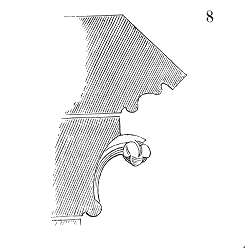

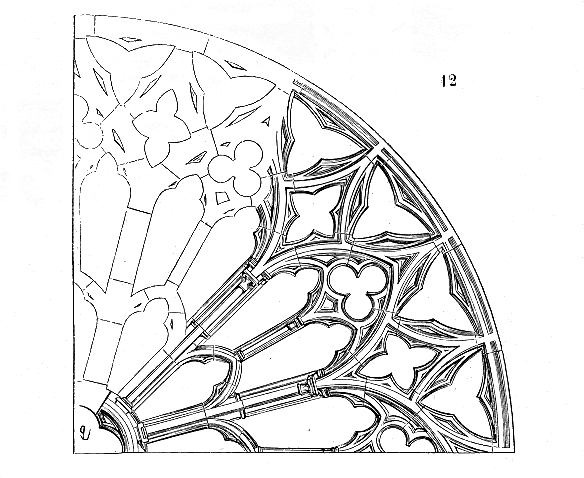

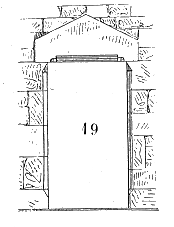

L’appareil varie suivant la nature des matériaux, suivant leur place ; l’appareil a donc une grande importance dans la construction, c’est lui qui souvent commande la forme que l’on donne à telle ou telle partie de l’architecture, puisqu’il n’est que le judicieux emploi de la matière mise en œuvre, en raison de sa nature physique, de sa résistance, de sa contexture, de ses dimensions et des ressources dont on dispose. Cependant chaque mode d’architecture a adopté un appareil qui lui appartient, en se soumettant toutefois à des règles communes. Aussi l’examen de l’appareil conduit souvent à reconnaître l’âge d’une construction. Jusqu’au XIIe siècle l’appareil conserve les traditions transmises par les constructeurs du Bas-Empire. Seulement on ne disposait alors que de moyens de transport médiocres, les routes étaient à peine praticables, les engins pour monter les matériaux insuffisants, les constructions sont élevées en matériaux de petites dimensions, faciles à monter ; les murs, les contre-forts ne présentent que leurs parements en pierre, les intérieurs sont remplis en blocages (1) ; les matériaux mis en œuvre sont courts, sans queues, et d’une hauteur donnée par les lits de carrière ; mais ces lits ne sont pas toujours observés à la pose ; parfois les assises sont alternées hautes et basses, les hautes en délit et les basses sur leur lit. Ce mode d’appareil appartient plus particulièrement au midi de la France. Dans ce cas, les assises basses pénètrent plus profondément que les assises hautes dans le blocage, et relient ainsi les parements avec le noyau de la maçonnerie. Les arcs sont employés dans les petites portées, parce que les linteaux exigent des pierres d’une forte dimension, et lourdes par conséquent (fig. 2). Les tapisseries sont souvent faites en moellon piqué, tandis que les pieds-droits des fenêtres, les angles, les contre-forts sont en pierre appareillée. Ces constructions mixtes en moellon et pierre de taille se rencontrent fréquemment encore pendant le XIIe siècle dans les bâtisses élevées avec économie, dans les châteaux forts, les maisons particulières, les églises des petites localités. La nature des matériaux influe puissamment sur l’appareil adopté ; ainsi dans les contrées où la pierre de taille est résistante, se débite en grands échantillons, comme en Bourgogne, dans le Lyonnais, l’appareil est grand ; les assises sont hautes, tandis que dans les provinces où les matériaux sont tendres, où le débitage de la pierre par conséquent facile, comme en Normandie, en Champagne, dans l’Ouest, l’appareil est petit, serré, les tailleurs de pierre, pour faciliter la pose, n’hésitent pas à multiplier les joints. Une des qualités essentielles de l’appareil adopté pendant les XIIe, XIIIe et XIVe siècles, c’est d’éviter les évidements, les déchets de pierre ; ainsi, par exemple, les retours d’angles sont toujours appareillés en besace (3). Les piles cantonnées de colonnes sont élevées, pendant les XIe et XIIe siècles, par assises dont les joints se croisent, mais où les évidements sont soigneusement évités (4). Plus tard, dans la première moitié du XIIIe siècle, elles sont souvent formées d’un noyau élevé par assises, et les colonnes qui les cantonnent sont isolées et composées d’une ou plusieurs pierres posées en délit (5). Les lits des sommiers des arcs sont horizontaux jusqu’au point où, se dégageant de leur pénétration commune, ils se dirigent chacun de leur côté et forment alors une suite de claveaux extradossés (6). Chaque membre d’architecture est pris dans une hauteur d’assise, le lit placé toujours au point le plus favorable pour éviter des évidements et des pertes de pierre ; ainsi l’astragale au lieu de tenir à la colonne, comme dans l’architecture romaine, fait partie du chapiteau (7). La base conserve tous ses membres pris dans la même pierre. Le larmier est séparé de la corniche (8). Les lits se trouvent placés au point de jonction des moulures de socles avec les parements droits (9). Dans les contrées où les matériaux de différentes natures offrent des échantillons variés comme couleur, en Auvergne, par exemple, on a employé le grès jaune ou le calcaire blanc, et la lave grise ; de manière à former des mosaïques sur les parements des constructions ; les églises de Notre-Dame-du-Port à Clermont (10), de Saint-Nectaire, du Puy en Vélay, d’Issoire, présentent des appareils où les pierres de différentes couleurs forment des dessins par la façon dont elles sont assemblées. Pendant les XIe et XIIe siècles on a beaucoup fait usage de ces appareils produits par des combinaisons géométriques ; non-seulement ces appareils compliqués ont été employés pour décorer des parements unis, mais aussi dans la construction des arcs, ainsi qu’on peut le voir dans quelques édifices du Poitou, de la Mayenne et des bords de la Loire. La porte occidentale de l’église Saint-Étienne de Nevers nous donne un bel exemple de ces arcs appareillés, avec un soin tout particulier (11). Au XIIIe siècle ces recherches, qui sentent leur origine orientale, disparaissent pour faire place à un appareil purement rationnel, méthodique, résultat des besoins à satisfaire et de la nature des matériaux ; le principe est toujours d’une grande simplicité, l’exécution pure, franche, apparente ; les matériaux n’ont que les dimensions exigées pour la place qu’ils occupent. Le corps de la construction est une bâtisse durable, les assises sont posées sur leurs lits, tandis que tout ce qui est remplissage, décoration, meneaux, roses, balustrades, galeries, est élevé en matériaux posés en délit, sorte d’échafaudage de pierre indépendant de l’ossature de l’édifice, qui peut être détruit ou remplacé sans nuire à sa solidité (voy. Construction). Rien ne démontre mieux ce principe que l’étude de l’appareil d’une de ces grandes roses en pierre qui s’ouvrent sous les voûtes des nefs et des transsepts. Ces roses, comme toutes les fenêtres à meneaux, ne sont que de véritables châssis de pierre que l’on peut enlever et remplacer comme on remplace une croisée de bois, sans toucher à la baie dans laquelle elle est enchâssée. Les divers morceaux qui composent ces roses ou ces meneaux ne se maintiennent entre eux que par les coupes des joints et par la feuillure dans laquelle ils viennent s’encastrer. L’appareil de ces châssis de pierre est disposé de telle façon que chaque fragment offre une grande solidité en évitant les trop grands déchets de pierre (12) (voy. Meneau, Rose). Les joints tendent toujours aux centres des deux courbes intérieures sans tenir compte souvent des centres des courbes maîtresses (13), afin d’éviter les épaufrures qui seraient produites par des coupes maigres.Du reste, les meneaux comme les roses servent de cintres aux arcs qui les recouvrent ou les entourent, et ces châssis de pierre ne peuvent sortir de leur plan vertical à cause de la rainure ménagée dans ces arcs (14). Quelquefois, comme dans les fenêtres des bas côtés de la nef de la cathédrale d’Amiens par exemple, la rainure destinée à maintenir les meneaux dans un plan vertical est remplacée par des crochets saillants ménagés dans quelques-uns des claveaux de l’archivolte (15) ; ces crochets intérieurs et extérieurs entre lesquels passe le meneau remplissent l’office des pattes à scellement de nos châssis de bois.

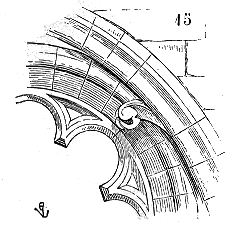

Un des grands principes qui ont dirigé les constructeurs des XIIIe et XIVe siècles dans la disposition de leur appareil, ç’a été de laisser à chaque partie de la construction sa fonction, son élasticité, sa liberté de mouvement, pour ainsi dire. C’était le moyen d’éviter les déchirements dans des gigantesques monuments. Lorsque des arcs sont destinés à présenter une grande résistance à la pression, ils sont composés de plusieurs rangs de claveaux soigneusement extradossés et d’une dimension ordinaire (de 0m,30 à 0m,40 environ), sans liaisons entre eux, de manière à permettre à la construction de tasser, de s’asseoir sans occasionner des ruptures de voussoirs ; ce sont autant de cercles concentriques indépendants les uns des autres, pouvant se mouvoir et glisser même les uns sur les autres (16).

De même qu’une réunion de planches de bois cintrées sur leur plat et concentriques, présente une plus grande résistance à la pression, par suite de leur élasticité et de la multiplicité des surfaces, qu’une pièce de bois homogène d’une dimension égale à ce faisceau de planches ; de même ces rangs de claveaux superposés et extradossés sont plus résistants, et surtout conservent mieux leur courbe lorsqu’il se produit des tassements ou des mouvements, qu’un seul rang de claveaux dont la flèche serait égale à celle des rangs de claveaux ensemble. Nous devons ajouter que les coupes des claveaux des arcs sont toujours normales à la courbe.

Dans les arcs formés de deux portions de cercle, vulgairement désignés sous le nom d’ogives, toutes les coupes des claveaux tendent aux centres de chacun des deux arcs (17), de sorte que dans les arcs dits en lancettes les lits des claveaux présentent des angles très-peu ouverts avec l’horizon (18). C’est ce qui fait que ces arcs offrent une si grande résistance à la pression et poussent si peu. L’intersection des deux arcs est toujours divisée par un joint vertical ; il n’y a pas, à proprement parler, de clef ; en effet, il ne serait pas logique de placer une clef à l’intersection de deux arcs qui viennent buter l’un contre l’autre à leur sommet, et l’ogive n’est pas autre chose.

Au XVe siècle le système d’appareil se modifie profondément. Le désir de produire des effets extraordinaires, la profusion des ornements, des pénétrations de moulures, l’emportent sur l’appareil raisonné prenant pour base la nature des matériaux employés. C’est alors la décoration qui commande l’appareil souvent en dépit des hauteurs de bancs ; il en résulte de fréquents décrochements dans les lits et les joints, des déchets considérables de pierre, des moyens factices pour maintenir ces immenses galbes à jour, ces porte-à-faux ; le fer vient en aide au constructeur pour accrocher ces décorations qui ne sauraient tenir sans son secours, et par les règles naturelles de la statique. Cependant encore ne voit-on jamais un ornement coupé par un lit, les corniches sont prises dans une hauteur d’assise, les arcs sont extradossés, les meneaux appareillés suivant la méthode employée par les constructeurs antérieurs, bien qu’ils affectent des formes qui se concilient difficilement avec les qualités ordinaires de la pierre. On ne peut encore signaler ces énormités si fréquentes un siècle plus tard, où l’architecte du château d’Écouen appareillait des colonnes au moyen de deux blocs posés en délit avec un joint vertical dans toute la hauteur, ou comme au château de Gaillon on trouvait ingénieux de construire des arcs retombant sur un cul-de-lampe suspendu en l’air, où l’on prodiguait ces clefs pendantes dans les voûtes d’arêtes, accrochées aux charpentes.

Constatons, en finissant, ce fait principal qui résume toutes les observations de détail contenues dans cet article. Du XIe siècle à la fin du XIVe, quand la décoration des édifices donne des lignes horizontales, la construction est horizontale ; quand elle donne des lignes verticales, la construction est verticale ; l’appareil suit naturellement cette loi. Au XVe siècle la décoration est toujours verticale, les lignes horizontales sont rares, à peine indiquées, et cependant la construction est toujours horizontale, c’est-à-dire en contradiction manifeste avec les formes adoptées.