MAISON, s. f. Meson, hostel ; (petite maison) borde, bordel, abitacle. Il faut distinguer les maisons des villes des maisons des champs, mais ces dernières ne sauraient être confondues avec les manoirs. La véritable maison des champs est celle du colon, du paysan, de la famille attachée à la terre seigneuriale. Quant aux maisons des villes, celles des seigneurs ont un caractère particulier. Nous les rangeons dans les palais ou les hôtels[1]. Il est vrai que, jusqu’au XIIe siècle, la noblesse n’habitait guère les villes, et les mœurs des conquérants du sol des Gaules se conservèrent longtemps chez leurs descendants.

Les habitations des Gallo-Romains ne purent être modifiées immédiatement après les invasions des Ve et VIe siècles. Les nouveaux possesseurs du territoire ne songèrent pas, vraisemblablement, à faire bâtir des maisons sur une forme nouvelle, ils occupèrent les villæ romaines ; car, vivant aux champs plus volontiers que dans les cités, s’ils y faisaient construire des habitations pour leurs colons ou leurs serfs, ces maisons devaient nécessairement conserver la forme consacrée par une longue habitude.

Dans l’art de l’architecture, la maison est certainement ce qui caractérise le mieux les mœurs, les goûts et les usages d’une population ; son ordonnance, comme ses distributions, ne se modifie qu’à la longue, et si puissants que soient des conquérants, leur tyrannie ne va jamais jusqu’à tenter de changer la forme des habitations du peuple conquis ; il arrive au contraire que l’envahisseur se plie, en ce qui concerne les habitations, aux usages du vaincu, surtout si celui-ci est plus civilisé. Cependant le nouveau venu introduit peu à peu dans ces usages des modifications qui tiennent à son caractère et à ses traditions ; il s’établit un compromis entre les deux principes en présence et, un siècle ou deux écoulés, l’habitation laissée par le premier possesseur du sol s’est peu à peu transformée. Toutefois il ne faudrait pas croire que ces transformations soient telles qu’elles ne laissent subsister des traces très-apparentes des habitudes et par conséquent de la structure primitives. Dès les premiers siècles du moyen âge, c’est-à-dire pendant l’époque carlovingienne, la demeure des champs du Français prend un caractère de défense. Quant à la maison des villes, occupant un espace plus étroit par suite de la nécessité où l’on se trouvait d’enceindre ces villes de murailles, elle dut nécessairement abandonner, dans bien des circonstances, les dispositions étendues à rez-de-chaussée pour superposer des étages afin de trouver en hauteur l’espace qui lui manquait en surface. Si les Romains n’employaient pas le bois à profusion lorsqu’ils construisaient des maisons pour eux, il est certain que les populations des Gaules ne cessèrent jamais de se servir de cette matière : peut-être donnèrent-elles, pendant la domination romaine, une importance plus grande aux constructions en maçonnerie ; mais, sous l’influence des invasions du nord, elles reprirent certainement les constructions de bois sans difficultés. En effet, l’art de la charpente, l’emploi exclusif du bois dans la construction n’appartient qu’aux races indo-germaniques. Le bois enrichi de peintures joue un rôle important dans la construction de l’époque mérovingienne, et les incendies fréquents qui détruisirent des villes tout entières pendant les premiers siècles du moyen âge témoignent assez de l’emploi presque exclusif de la charpente dans les constructions privées.

De ces habitations antérieures au XIe siècle, il ne reste rien aujourd’hui ; on ne peut donc s’en faire une idée qu’en recueillant les renseignements laconiques donnés par les écrivains, les vignettes de manuscrits, fort imparfaites, et quelques bas-reliefs. Mais, si vagues que soient ces documents, ils n’en sont pas moins concluants sur un point important, à savoir que les maisons des premiers temps du moyen âge étaient faites de bois, que ces constructions de bois étaient un mélange de charpenterie et d’empilages de pièces assemblées aux angles ; et ce point mérite toute notre attention. Expliquons-nous. Il y a deux manières de construire en employant exclusivement le bois : ou l’on peut empiler les uns sur les autres des troncs d’arbres équarris en les embrévant aux retours d’équerre ; ou l’on peut, par des combinaisons plus ou moins ingénieuses, en se servant du bois tantôt comme support rigide, tantôt comme chaîne, tantôt comme décharge, tantôt comme simple remplissage, obtenir des pans de bois d’une extrême solidité, très-légers et permettant d’élever les constructions à de grandes hauteurs. La première de ces méthodes n’exige pas de la part des constructeurs de grands efforts d’intelligence ; nous la voyons suivie encore chez les peuples slaves, tandis que la seconde n’appartient qu’aux races blanches pures ; nous la voyons pratiquée à l’origine chez tous les peuples descendus des plateaux septentrionaux de l’Inde, chez les Scandinaves, chez les Francs, chez les Normands. Les renseignements que l’on peut réunir sur les habitations des époques mérovingienne et carlovingienne nous laissent voir quelques traces de la méthode des constructions de bois, par empilage, une connaissance assez développée de la construction de bois de charpente assemblés et des traditions gallo-romaines.

À l’époque où nous pouvons commencer à recueillir des fragments d’habitations françaises, c’est-à-dire à la fin du XIe siècle, nous constatons encore la présence de ces influences diverses, tenant d’une part à la civilisation latine, de l’autre aux traditions indo-germaniques plus ou moins pures. Il se produit même, dans l’art de la construction des maisons en France, au moyen âge, des oscillations singulières qui dépendent de la prédominance du caractère gaulois ou germain sur les restes de la civilisation latine, ou de celle-ci sur les traditions locales et sur les goûts des envahisseurs transrhénans.

Ainsi, au XIIe siècle, pendant le plus grand développement de l’institut monastique clunisien et cistercien, dans les villes où domine l’influence de nos abbayes, la maison est construite en maçonnerie, la tradition romaine résiste à l’influence du nord ; tandis que dans les villes plus indépendantes ou immédiatement placées sous le pouvoir royal, la maison de bois tend chaque jour à remplacer la maison de pierre. Le plus ou moins d’abondance de l’une de ces deux matières, à proximité des centres de population, bois ou pierre, n’avait pas une influence décisive sur le système de construction adopté.

Pour ne pas sortir des limites de cet ouvrage, nous devons nous borner à signaler ce fait, dont nous essayerons ailleurs de donner l’explication.

maisons des villes. — La rareté du terrain, dans les villes ou bourgades fermées, obligeait les constructeurs à élever plusieurs étages au-dessus du rez-de-chaussée. Si à Rome, dans l’antiquité, les maisons possédaient un grand nombre d’étages superposés, il ne paraît pas que cette méthode fût suivie dans les villes provinciales. À Pompeï, les maisons n’ont qu’un rez-de-chaussée, à très-peu d’exceptions près ; les peintures antiques indiquent rarement des habitations composées de plusieurs étages. Au contraire, dès l’époque mérovingienne, les maisons urbaines possèdent un ou plusieurs étages au-dessus du rez-de-chaussée ; les auteurs mentionnent souvent leurs étages, et les représentations sculptées ou peintes nous les montrent plutôt dans la forme de tours ou de pavillons élevés que comme des logis juxtaposés. Grégoire de Tours signale des maisons à plusieurs étages : « Priscus, dit-il, avait ordonné, au commencement de son épiscopat, que l’on exhaussât les bâtiments de la maison épiscopale[2]. »… « Le duc Beppolen étant à table dans une maison à trois étages, tout à coup le plancher s’écroula[3]… »

À Pompeï, les maisons n’ont qu’un rez-de-chaussée, à très-peu d’exceptions près ; les peintures antiques indiquent rarement des habitations composées de plusieurs étages. Au contraire, dès l’époque mérovingienne, les maisons urbaines possèdent un ou plusieurs étages au-dessus du rez-de-chaussée ; les auteurs mentionnent souvent leurs étages, et les représentations sculptées ou peintes nous les montrent plutôt dans la forme de tours ou de pavillons élevés que comme des logis juxtaposés. Grégoire de Tours signale des maisons à plusieurs étages : « Priscus, dit-il, avait ordonné, au commencement de son épiscopat, que l’on exhaussât les bâtiments de la maison épiscopale[2]. »… « Le duc Beppolen étant à table dans une maison à trois étages, tout à coup le plancher s’écroula[3]… »

Les maisons mérovingiennes, dont il reste des traces nombreuses dans le nord de la France, se composent habituellement d’une cave en maçonnerie non voûtée, surmontée de constructions de bois ; leur périmètre est petit et les logements devaient nécessairement être superposés. C’est d’après ce programme que paraissent avoir été construites les maisons dont nous donnons ici (1 et 2) les copies. La figure 1 indique évidemment une construction de bois ; mais il faut dire qu’elle se trouve sur un chapiteau de l’église primitive de Vézelay, antérieure à l’établissement de la commune ; tandis que, dans cette même localité, on voit encore de nombreux fragments de maisons de pierre du commencement du XIIe siècle[4]. En effet, Aug. Thierry, dans ses Lettres sur l’histoire de France[5], en racontant les phases de l’établissement de la commune de Vézelay, signale cette tendance des citoyens émancipés à s’entourer des signes extérieurs de leur affranchissement. « Ils élevèrent autour de leurs maisons, chacun selon sa richesse, des murailles crénelées… L’un des plus considérables parmi eux, nommé Simon, jeta les fondements d’une grosse tour carrée… »

La figure 2 présente une particularité qu’il ne faut pas omettre, c’est un escalier extérieur ; nous verrons en effet que ces escaliers extérieurs, ou grands perrons, jouent un rôle important dans les habitations des XIe et XIIe siècles. La tapisserie de Bayeux nous montre Harold et ses compagnons banquetant dans une maison au moment de leur passage en Normandie. La salle du banquet est située au premier étage sur un rez-de-chaussée formé d’arcades ; un perron descend de cette salle supérieure au bord de la mer. Ce rez-de-chaussée est évidemment construit en maçonnerie, tandis que le premier étage paraît être un ouvrage de charpenterie.

On retrouve cette disposition des escaliers extérieurs dans des manuscrits grecs du VIIIe siècle (voy. Perron ), et nous la voyons se perpétuer jusqu’au XVIe siècle. Signalons ce fait important : c’est qu’en France, pendant la première période du moyen âge et jusqu’au XIIe siècle, il semble que dans les habitations privées on ait maintenu les traditions de l’antiquité gallo-romaine pour le rez-de-chaussée, et que l’on ait adopté les habitudes introduites par les peuples venus du nord pour les étages supérieurs. Il se pourrait bien, en effet, qu’après l’invasion, les nouveaux conquérants aient conservé bon nombre de ces habitations de ville ou de campagne gallo-romaines, et que sur les rez-de-chaussées qui les composaient ils aient fait élever, en charpenterie, des salles et des services dont ils avaient besoin. On aurait ainsi adopté depuis lors un système de construction résultant de deux méthodes entées l’une sur l’autre par les habitudes de deux civilisations ou plutôt de deux races différentes. Dans les maçonneries, l’influence gallo-romaine se fait sentir très-tard, tandis que les ouvrages de bois ont, dès l’origine, un caractère qui appartient évidemment aux races du nord et qui ne rappelle point l’art de la charpenterie des Romains. Cette superposition de deux systèmes de constructions, issus de deux civilisations opposées, ne parvient qu’à grand peine à former un ensemble complet, et, jusqu’à la fin du XIIe siècle, on reconnaît que le mélange n’est point effectué.

L’école laïque du XIIIe siècle parvient à opérer ce mélange, parce qu’elle abandonne entièrement les traditions romaines, et c’est seulement à cette époque que les constructions privées prennent un caractère véritablement français, homogène, adoptent des méthodes logiques, en raison des matériaux mis en œuvre. Il suffit de jeter les yeux sur les manuscrits occidentaux des IXe, Xe et XIe siècles, sur quelques sculptures d’ivoire de cette époque et même sur la tapisserie de Bayeux, pour constater l’influence des traditions de constructions gallo-romaines dans les maçonneries du rez-de-chaussée des habitations et celle des constructions de bois indo-germaniques pour les couronnements des palais et maisons, tandis que les églises affectent toujours ou la forme de la basilique latine ou celle de l’édifice religieux byzantin.

Évidemment, si les seigneurs et les citadins laissaient les moines arranger l’architecture de leurs monastères à leur guise (et ceux-ci étaient latins par tradition), ils exerçaient une influence sur les constructeurs chargés d’élever leurs habitations, et malgré l’antipathie qui existait entre les castes des conquérants venus d’outre-Rhin et les vieux Gaulois devenus latins, il semblerait qu’au contact de ces races plus pures, le Gallo-Romain se rappelait son origine, reprenait peu à peu les goûts natifs, réagissait contre l’influence si longtemps subie des arts romains et, dans ses habitations, se plaisait à composer un art qui fût à lui. Aussi, au XIIe siècle déjà, les maisons des citadins ne ressemblent nullement aux bâtiments d’habitation des monastères : c’est un autre art, ce sont d’autres méthodes de construire ; l’architecture civile se forme avec l’établissement des communes, elle prend une allure indépendante tout comme le château féodal qui, de son côté, s’éloigne de plus en plus de la villa romaine aux traditions de laquelle les abbayes seules restent fidèles. Il est toujours intéressant de voir comment, chez les populations livrées à leurs instincts, les arts, et l’architecture en particulier, reflètent les tendances des esprits.

Au XIIe siècle, l’architecture monastique, arrivée à son apogée, ne progresse plus. Saint Bernard essaye de lui rendre la signification qu’elle perd chaque jour, en lui imposant la simplicité comme première condition ; mais après lui, cet art puritain, qu’il a prétendu donner comme type des établissements religieux, est entraîné dans le torrent commun. L’architecture militaire féodale et l’architecture domestique au contraire se développent avec une prodigieuse activité ; les vieux restes des arts romains sont décidément mis de côté, et les bourgeois, comme les seigneurs, veulent avoir un art flexible qui se prête à toutes les exigences des habitudes changeantes d’une société. Dès que le pouvoir des établissements religieux s’affaiblit, l’esprit municipal et même politique se révèle, et le siècle n’est pas encore achevé que tous les travaux d’art et d’industrie sont entre les mains de ces gens de ville qui, cinquante ans plus tôt, devaient tous demander aux couvents depuis le plan du palais jusqu’aux serrures des portes.

Il serait du plus haut intérêt de posséder encore aujourd’hui quelques-unes de ces maisons de ville du XIe siècle, c’est-à-dire de l’époque où les traditions gallo-romaines, encore assez entières, et gauloises primitives, se mélangeaient si étrangement avec les formes d’architecture importées par les peuples du nord de la Germanie et par les Normands. Nous n’avons sur ces temps que les documents très-imparfaits donnés par les manuscrits ; ils nous permettent, toutefois, de constater la présence de ces ouvrages de bois qui n’ont guère d’analogie qu’avec quelques anciennes charpenteries du Danemark, du Tyrol et de la Suisse[6].

L’aspect de la maison de ville française de la fin du XIe siècle et du commencement du XIIe ne rappelle pas la maison romaine. Les vues ne sont plus prises, ainsi que dans la maison antique, sur des cours intérieures, mais sur la voie publique, et la cour, s’il en existe, n’est réservée qu’aux services domestiques. De la rue on entre directement dans la salle principale, presque toujours relevée au-dessus du sol de plusieurs marches. Si l’habitation a quelque importance, cette première salle, dans laquelle on reçoit, dans laquelle on mange, est doublée d’une arrière-salle qui sert alors de cuisine, ou, les jours ordinaires, de salle à manger ; les chambres sont situées au premier étage. Mais un plan tracé nous évitera de trop longues explications.

Ce second palier est ou porté en encorbellement ou posé à l’angle externe sur une colonnette ; le dessous du palier ainsi suspendu sert d’abri à la descente des caves. Celles-ci sont généralement spacieuses, bien bâties, bien voûtées, avec colonnes centrales et arcs-doubleaux. Quelquefois même il y a deux étages de caves, particulièrement dans les pays vignobles. À côté de la porte d’entrée, qui est pleine et ferrée lourdement, est une petite ouverture pour reconnaître les personnes qui frappent à l’huis. De cette première salle, qui n’est habituellement éclairée que par une fenêtre donnant sur le dehors et par la porte lorsqu’il fait beau[9], on entre dans un dégagement B aboutissant à l’escalier en limaçon qui monte au premier, et sous lequel on passe dans la petite cour D intérieure, commune quelquefois à plusieurs habitations et possédant un puits. C’est sur cette cour que s’éclaire l’arrière-salle C servant de cuisine. Au premier, la distribution est la même ; la pièce du devant sert de chambre à coucher pour les maîtres, la salle postérieure est réservée aux domestiques. Mais ce premier étage est très-souvent construit en bois[10]. Son fenêtrage large occupe plus de la moitié de l’espace et le tout est couvert par un toit saillant, car le bâtiment, double à cette époque, ne présente que rarement son pignon sur la rue. Le pan de bois de face du premier étage, fait en grosses pièces, porté sur de très-fortes solives qui d’autre part reposent sur le mur de refend, est hourdé en mortier entre les bois ; sur l’enduit sont tracés des dessins à la pointe. Le dessous de la saillie des toits et le pan de bois lui-même sont peints de couleurs tranchantes, jaune et noir, blanc et brun ou rouge, rouge et noir[11]. Nous donnons, au-dessous du plan, la vue de la façade de cette maison romane.

Les distributions intérieures de la maison romane s’étaient sensiblement éloignées de celles des maisons gallo-romaines et mérovingiennes ; en effet, on constate encore dans ces dernières la séparation de l’appartement des femmes, tandis que la vie en commun est indiquée dans la maison du XIe siècle. Grégoire de Tours mentionne encore des gynécées : « On envoya, dit-il, Septimine dans le domaine de Marlheim tourner la meule pour préparer chaque jour les farines nécessaires à la nourriture des femmes réunies dans le gynécée[12]. » Dans la maison romane du XIIe siècle, la famille se réunit autour du même foyer. À rez-de-chaussée, la grande pièce est la boutique, si le propriétaire est un marchand ; alors la salle est au premier étage. Cette salle sert de chambre à coucher, de lieu de réunion ; elle est vaste et contient le lit du père, de la mère et des enfants en bas âge. Les apprentis ou domestiques couchent dans le galetas élevé au-dessus du premier. Presque toujours alors la cuisine est séparée du logis principal par une petite cour ; une galerie permet d’y arriver à couvert ; une allée contenant un degré droit flanque la boutique et donne entrée directement de la rue dans la salle du premier étage. De cette salle on communique également à l’étage au-dessus de la cuisine par une galerie. C’est d’après ce système que sont élevées les maisons de la ville de Cluny qui datent du XIIe siècle[13]. Nous donnons (4) le plan de l’une d’elles.

Les ruelles d’isolement entre les maisons, qu’elles fussent simples ou jumelles, avaient nécessairement amené les architectes à élever les murs goutterots sur les ruelles et les pignons sur la rue. Ces ruelles, qu’en langage gascon on appelle endronnes, existaient même parfois lorsque les maisons formaient portique continu ou allée couverte sur la rue, disposition assez fréquente dans les bastides françaises et anglaises bâties aux XIIIe et XIVe siècles sur les bords de la Garonne, de la Dordogne, du Lot et dans les provinces méridionales[14]. On conçoit parfaitement pourquoi, s’il fallait laisser des ruelles entre les propriétés, on réunissait deux lots pour profiter du terrain d’une ruelle. De deux maisons, deux propriétaires n’en faisaient réellement qu’une, avec mur de séparation dans l’axe du pignon. Toutefois cette méthode est rarement employée. Les ruelles entre les maisons n’ont quelquefois que la largeur d’un caniveau, ainsi qu’on peut le constater encore dans la ville de Montpazier, dont le plan général est d’une si parfaite régularité et ordonnance (voyez Alignement, fig. 1) ; mais alors ces maisons possèdent deux façades, l’une sur une rue de 10 mètres de largeur, l’autre postérieure sur une ruelle de 3 mètres environ[15]. Nous reviendrons tout à l’heure sur ces habitations de la fin du XIIIe siècle.

Nous avons donné une maison de la ville de Cluny qui date du XIIe siècle ; dans notre article Construction, fig. 115, 116, 117 et 118, on voit les élévations, plans et coupes d’une façade de maison de cette même ville, construite vers la moitié du XIIIe siècle. Déjà les jours sont plus larges, les étages plus élevés, la construction de pierre plus importante et d’une apparence plus svelte. Dans quelques villes fermées on élevait, au XIIIe siècle, des habitations à plusieurs étages dont les façades étaient entièrement construites en pierre. Sur la place de la petite ville de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne), qui possède une si belle maison municipale du XIIe siècle (voy. Hôtel-de-Ville), on voit encore un assez grand nombre de maisons du XIIIe siècle d’une apparence monumentale[16]. Ces maisons sont spacieuses, profondes, possédant des façades assez étendues, remarquablement construites. Le rez-de-chaussée est occupé par des magasins ou boutiques, le premier et le second étage sont occupés sur la rue par une grande salle sur le devant avec un escalier et petite salle annexe donnant sur une ruelle, comme à Montpazier.

En A est un des anneaux-crochets scellés dans la maçonnerie. Les bannes étaient divisées par travées, ainsi que les perches qui s’emmanchaient l’une dans l’autre (voir le détail B). Des perches-étais C soulevaient les extrémités des toiles dont le mouvement et le déversement étaient maintenus par des cordelles passant dessous, en croix de saint André, et venant se fixer par des anneaux aux crochets D. Une large pente froncée tombait sur le devant, autant pour arrêter les rayons du soleil que pour donner du poids à la partie inférieure de la banne et obliger ainsi les perches-étais C à rester inclinées.

La petite ville de Cordes, entre Saint-Antonin et Gaillac, a conservé presque toutes ses maisons qui datent des XIIIe et XIVe siècles et se rapprochent, par leur style d’architecture et leurs dispositions intérieures, de celle que nous venons de décrire. Mais ces villes des bords de la Garonne, du Tarn, du Lot et de l’Aveyron, étaient profondément pénétrées de l’esprit communal, ou plutôt n’avaient jamais abandonné les traditions municipales de l’époque gallo-romaine ; la plupart ont conservé des restes d’habitations privées qui indiquent une administration locale très-développée, une grande prospérité intérieure et des habitudes de bien-être et même de luxe qui ont disparu depuis les guerres de religion du XVIe siècle. Notre époque se laisse aller volontiers au courant de certains préjugés qui flattent l’amour propre et dispensent d’étudier bien des questions ardues, en ce qu’elles demandent du temps et des recherches. Combien de fois n’a-t-on pas dit ou écrit, par exemple, que les maisons des villes du moyen âge ne sont que de pauvres bicoques, tristes, petites, obscures, inhabitables enfin[17] ? Certes, les vieilles maisons de Saint-Antonin, de Cordes, de Saint-Yriex, de Montpazier, de Toulouse, de Périgueux, d’Alby, de Mont-Ferrand, de Cluny, de Provins, de Bourges, de Laon, de Beauvais, de Reims, de Soissons, de Dol, de Caen, de Chartres, de Dreux, d’Angers, etc., ne sont que des petits édifices, si on les compare à nos hôtels modernes de Paris, de Lyon ou de Rouen ; mais il ne faut pas oublier que la plupart de ces maisons anciennes, debout encore, n’existent que dans des villes singulièrement déchues, que dans des villes de deuxième ou troisième ordre, abandonnées aujourd’hui, alors riches et prospères, quoiqu’elles fussent peu importantes si on les compare aux grands centres de population de la même époque ; que ces vieilles maisons, si on les met en parallèle avec celles que l’on bâtit aujourd’hui dans ces mêmes localités, sont incomparablement mieux construites, mieux entendues et d’un aspect moins pauvre ; qu’elles indiquent un état social plus avancé, établi plus solidement, une prospérité moins fugitive, des institutions municipales plus robustes. Il est évident que, établissant un parallèle entre une des maisons de la petite ville de Cordes et l’hôtel de M…, à Paris, on donnera le champ libre à la raillerie ; mais comparons une maison ancienne de Saint-Antonin avec une de celles qu’on bâtit aujourd’hui dans la même localité ; comparons l’hôtel de M… avec l’hôtel de Sens ou l’hôtel de Trémoille, ou l’hôtel Saint-Pol, ou l’hôtel de Cluny, ou même la maison de Jacques Cœur, à Bourges, qui existe encore à peu près entière : de quel côté seront les rieurs ?

Nous ne voulons point faire ici de la critique sociale, ni même de la politique ; nous parlons art. Or, c’est une étrange illusion de confondre, quand il s’agit d’art, l’état civilisé avec le développement intellectuel. De ce qu’une société est parfaitement policée, de ce qu’elle a répandu des habitudes de confort dans les dernières classes de la société, cela ne dit point du tout qu’elle développe son intelligence ; cela ne fait pas surtout que la vie se répande dans tous les rameaux du corps social. Si au XIIe siècle, si pendant les XIIIe et XIVe siècles on bâtissait de grands édifices, et si les artistes abondaient à Paris, à Rouen, à Lyon, à Reims, à Chartres, à Bourges, à Tours, à Toulouse ; dans la dernière petite ville, dans le dernier village de France, on trouvait un art relativement aussi élevé : en est-il ainsi aujourd’hui ? Nous bâtissons de magnifiques palais à Paris, à Lyon ou à Marseille ; mais que fait-on dans les chefs-lieux de canton, dans les villages ? de pauvres constructions branlantes, mal conçues, hideuses d’aspect, bien qu’elles affectent une certaine apparence de luxe ; des maisons incommodes, à peine abritées, cachant l’ignorance du constructeur ou la mesquinerie du propriétaire sous des enduits que chaque hiver fait tomber. Dans ces faibles bâtisses, non-seulement l’art n’entre plus, mais le bon sens, la raison semblent en être exclus. Un lambeau de vanité puérile apparaît seulement sur la façade symétrique ou dans des intérieurs pauvrement luxueux. Nous sommes émerveillés de voir dans une petite ville antique comme Pompéï de méchantes maisons bâties en briques revêtues d’enduits présenter cependant des exemples d’un art délicat ; mais nous possédions, au moyen âge, ce même privilège de mettre de l’art dans tout. Les maisons de Pompéï ne seraient guère confortables pour nous, gens du XIXe siècle ; celles du XIIIe siècle en France ne le sont guère plus : qu’est-ce que cela fait à la question d’art ? Les maisons de Pompéï nous charment parce qu’elles sont bien les demeures des habitants de la Campanie ; celles de Cluny ou de Cordes ont les mêmes qualités. Mais que seront les nôtres pour les populations qui les verront dans six siècles, s’il en reste quelqu’une ? Le confort est aujourd’hui le maître, nous l’admettons ; alors soyons conséquents.

Est-il confortable d’élever à Marseille des maisons sur le modèle de celles de Paris, ou même de construire des façades exposées au nord pareilles à celles qui sont ouvertes vers le midi ? Est-il confortable d’éclairer des pièces, petites et grandes, au moyen de fenêtres d’égales dimensions, d’avoir des trumeaux étroits pour de grandes salles, et larges pour des cabinets ? Des portiques sur la rue, qui laissent pénétrer le soleil ou la pluie sur toute la largeur de leur pavé, sont-ils confortables ? Est-ce une chose confortable que cette division multipliée des pièces sur une surface peu étendue, qui fait que la vie intérieure se passe à ouvrir et fermer des portes, et qu’on ne sait où placer les meubles les plus indispensables. Et ces étages de moins de trois mètres de hauteur, sous plafond, sont-ils sains et confortables ? Ces murs minces, ces toits en zinc qui soumettent les intérieurs à toutes les variations de la température, cette absence de saillies devant les façades qui laisse les baies exposées tout le jour au soleil, sont-ce là des choses confortables ? Allons aux champs, c’est bien pis ! La petite maison blanche, aux murs minces comme du carton, aux toits couverts de feuilles de zinc, aux fenêtres fermant mal, aux rez-de-chaussées humides, aux planchers qui crient, aux escaliers qui crient, aux cuisines répandant une odeur nauséabonde dans l’intérieur, mais qui, à l’extérieur, paraît un beau petit, pavillon carré, brillant au soleil ; cette habitation est-elle confortable ? Le château moderne avec ses tourelles, ses toits ornés, des placages de briques et de pierres qui prétendent imiter la vieille construction… ce château est-il confortable ? Non point. Tout cela est apparence : les tourelles sont accrochées avec du fer ; les toits compliqués, couverts avec des moyens économiques, mais garnis de crêtes à jour en zinc, laissent filtrer les eaux dans les intérieurs ; les murs trop minces craquent ; les planchers, trop faibles pour leurs portées, fléchissent. Les écoulements d’eau sont insuffisants ; les cheminées fument parce que les âtres sont larges comme il convient dans un château, et que les tuyaux sont étroits puisqu’ils passent dans des murs minces. Partout les porte-à-faux produisent des lézardes, parce qu’on a demandé de grandes pièces à rez-de-chaussée, et que les étages supérieurs sont divisés à l’infini par des cloisons. Des cheminées portent sur le milieu des planchers. Nous n’en finirions pas si nous voulions énumérer toutes les misères plus ou moins secrètes du château moderne ; misères qui se révèlent de temps à autre par quelque procès intenté à l’architecte complaisant qui n’a fait, au total, que ce qu’on lui a demandé. Sur son refus d’ailleurs ne s’en serait-il pas trouvé dix autres ?

Les maisons du moyen âge étaient faites pour les habitudes de ceux qui les élevaient ; de plus, elles sont toujours sagement et simplement construites. Chaque besoin est indiqué par une disposition particulière : la porte n’est pas faite pour plaire aux regards du passant, mais pour celui qui entre dans la maison. La fenêtre n’est pas disposée avec un art symétrique, mais elle éclaire la pièce qu’elle est destinée à éclairer, et elle prend la dimension qui convient à cette pièce. L’escalier n’est point caché, mais apparent. La façade est abritée si cela est nécessaire. La sculpture est rare, mais les planchers sont bons et solides, les murs d’une épaisseur suffisante. Dans les provinces méridionales, les fenêtres sont petites ; dans celles du nord, elles sont nombreuses et larges. D’ailleurs, pour la maison du bourgeois, le programme diffère peu. Toujours la salle à chaque étage avec escalier intérieur, ou, plus souvent, sur le derrière avec petite cour. Cela n’est pas confortable pour nous, c’est accordé ; mais cette disposition convenait aux habitudes du temps où, même dans le château, la famille, c’est-à-dire les proches et les serviteurs, se réunissaient dans la même pièce autour du maître. Le programme étant donné, les architectes y ont satisfait pleinement, ce qui nous permet de supposer qu’ils eussent satisfait également à tout autre programme, voire à ceux d’aujourd’hui.

Si, dans une ville du nord, commerçante et populeuse, nous cherchons des maisons construites sur un programme semblable à celui qui faisait élever celles de Saint-Antonin, de Cordes, de Sarlat, datant de 1230 à 1300, nous en trouvons quelques-unes à Beauvais, à Soissons, à Amiens, très-mutilées, il est vrai, mais qui laissent encore voir leur système de structure. C’est toujours la grande salle à chaque étage sur la rue ; mais dans les villes du nord, l’architecture civile est plus large, plus monumentale. Les maisons se ressentent de l’esprit des communes ayant reconquis leurs privilèges. Examinons, par exemple, cette maison dont on voit encore de beaux fragments dans la rue Saint-Martin, à Amiens, et qui rappelle par son style les maisons de Beauvais et de Soissons de la même époque (9 bis) ;

Cette maison appartenait peut-être à la confrérie des ménétriers de Reims qui, au XIIIe siècle, jouissait d’une certaine réputation non-seulement en Champagne, mais dans tout le nord. Comme on peut en juger par l’examen de notre figure, la construction est simple, l’ornementation riche. Les figures sont du meilleur style champenois[21].

Les provinces avaient pour leurs bâtiments privés des écoles d’art différentes comme pour leurs églises et leurs établissements publics ; une maison de la Bourgogne, au XIIIe siècle, ne ressemblait pas à une maison de l’Aquitaine, de l’Île-de-France ou de la Normandie. Ainsi, par exemple, nous ne trouvons qu’en Bourgogne ces sortes de maisons dont l’escalier à vis est engagé dans le mur de face sur la rue et sert de vestibule à rez-de-chaussée. À Avallon, à Flavigny, dans la petite ville de Sémur en Auxois et même à Dijon, on voit encore des restes de maisons qui présentent en plan la disposition que voici (12).

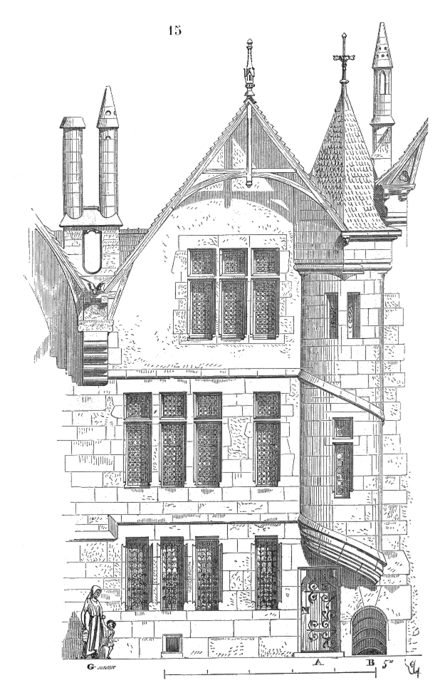

Du reste, en examinant les habitations de cette époque qui existent encore dans une même province, si l’on constate que certaines dispositions générales des plans étaient adoptées par tous au même moment, comme s’accordant avec les besoins, on signale également dans les détails, dans la manière dont les jours sont percés, une extrême variété. C’est que, pendant cette belle phase du moyen-âge, le sentiment de l’individualité n’était pas éteint ; que chacun pensait plutôt à satisfaire à ses goûts ou à ses besoins personnels qu’à imiter son voisin et à se modeler sur un type uniforme. Aucune municipalité alors n’aurait songé à imposer à tous les propriétaires d’une même rue une hauteur uniforme de bandeaux et un style uniforme d’architecture, et dans ce siècle, qu’on nous signale comme un temps d’oppression, l’idée ne serait jamais venue à une autorité quelconque de mouler les habitations de mille citoyens sur un même type. Chacun avait trop alors la conscience de son individualité, de la responsabilité personnelle, pour supposer que des hommes pussent être parqués comme des animaux d’un jardin zoologique dans des barraques pareilles pour récréer les yeux des promeneurs oisifs. On remarquera dans l’élévation fig. 13 la disposition des chéneaux de pierre inclinés vers deux gargouilles extrêmes et portés sur des corbeaux saillants. C’est encore là une disposition commune en Bourgogne et dans la haute Champagne. Ailleurs, là où les pierres longues et résistantes font défaut, ces chéneaux sont simplement creusés dans une poutre ou en planches recouvertes de plomb. Dès le milieu du XIIIe siècle en effet, en Bourgogne et en Champagne, on évite de laisser égoutter les eaux des combles devant les façades, et on les conduit par des chéneaux dans des gargouilles saillantes posées à l’aplomb des jambes-étrières.

Nous avons encore vu à Vitteaux (Côte-d’Or), il y a quinze ans, plusieurs maisons charmantes des XIIIe et XIVe siècles, presque toutes démolies ou dénaturées aujourd’hui. L’une d’elles, datant de la seconde moitié du XIIIe siècle, présentait en plan la disposition suivante (14) à rez-de-chaussée.

Ici, l’habitant se renferme ; le dehors n’a pas à s’occuper de ce qui se passe chez lui. La salle est au premier étage ainsi que les chambres. Le rez-de-chaussée est réservé aux communs, aux provisions, à la cuisine. Les étages sont hauts entre planchers ; on sent que dans ces habitations la vie est simple et large. D’ailleurs, on observera avec quel soin la construction est faite, comme les vides des fenêtres sont bien soulagés par ces arcs de décharge en pierre ; comme cette façade, composée de si peu d’éléments, prend un caractère monumental. Savoir mettre de l’art dans un mur en moellon percé de baies, sans décoration aucune, sans procédés de construction dispendieux, en se bornant au strict nécessaire, n’est-ce pas la marque d’un état social très-avancé, au point de vue de l’art, et pouvons-nous en dire autant de notre siècle ? Nous n’ignorons pas que, pour un grand nombre de personnes aujourd’hui, l’art n’est qu’une des expressions du luxe, une superfluité, et qu’en fait d’architecture, une façade qui n’est pas plaquée de colonnes ou de pilastres, de moulures et d’ornements ramassés un peu partout suivant la mode, n’est point une œuvre d’art. Le moyen âge qui a laissé peu de livres ou de discours sur l’art, mais qui était artiste, savait mettre de l’art sur la façade la plus riche et sur le mur de l’humble habitation du citadin d’une petite ville ; il savait aimer et respecter cet art dans ses modestes expressions comme dans ses conceptions splendides. Un siècle qui ne croit plus pouvoir manifester son goût pour l’art qu’en accumulant les ornements, qu’en dépensant des sommes énormes, mais qui dans les œuvres de chaque jour oublie ses principes élémentaires, passe d’un type à un autre, n’a plus d’originalité, ce siècle penche vers le déclin des arts. Quand une époque est descendue à ce niveau inférieur dans l’histoire des arts, peu à peu l’exécution s’appauvrit ; ne trouvant plus à s’attacher qu’à des œuvres privilégiées, elle se retire des extrémités pour concentrer ses derniers efforts sur quelques points ; chaque jour la barbarie gagne du terrain.

On bâtit encore des palais, des monuments où toutes les richesses sont amoncelées sans ordre ni raison ; mais les habitations, les édifices de la petite cité, ne sont plus que des œuvres grossières, ridicules, uniformément vulgaires, et dont les vices de construction feront promptement justice. C’est la seule consolation qui reste, au milieu de ces misères, aux esprits assez préoccupés des choses d’art, pour croire encore que la postérité juge un peu les civilisations d’après leurs monuments. Quand l’art n’est plus qu’une affaire de luxe, le jour de sa proscription est proche. Au moyen âge, la puissance vitale de l’art se manifeste partout ; son expression est un besoin pour tous, grands et petits. Les vieilles maisons qui couvraient encore nos anciennes villes françaises il y a quelques années, et que des besoins nouveaux font disparaître rapidement, en étaient la preuve vivante. Nous ne prétendons pas que l’on doive, aux dépens de la salubrité publique, en présence des développements de la prospérité des classes moyennes, conserver quand même des masures pourries ; mais nous aimerions retrouver aujourd’hui dans nos constructions privées ces instincts d’une population aimant les arts et sachant en répandre partout les véritables expressions. Mais non, ce vieux et riche sang gaulois, qui, après une longue compression, avait pu, vers le XIIIe siècle, circuler librement, porter la vie dans toutes les provinces, couvrir le sol d’édifices de toute nature, originaux, logiques, francs, sans alliages, véritable enveloppe d’une nation pleine de qualités brillantes ; ce sang limpide et pur s’est coagulé de nouveau sous une seconde invasion étrangère. Il a fallu redevenir romains, et encore, sous quels Romains ! La symétrie a dû remplacer la logique, une imitation pâle d’un art mort s’est substituée à l’originalité native de notre pays. Des doctrines faussées, enseignées avec persistance, ont peu à peu pris racine dans tous les esprits, et l’engouement pour un art fastueux que personne ne comprend et que personne n’explique, parce qu’il ne saurait être expliqué devant des esprits naturellement clairs et logiques, a remplacé ce goût inné pour cet art vrai fait pour notre taille et au milieu duquel nous nous sentions chez nous.

La maison du moyen âge, en France, est l’habitation de l’homme né sur le sol. La maison de nos jours est l’habitation banale, uniformément confortable ; comme si la vie du négociant, ses mœurs et ses besoins ressemblaient à la vie, aux mœurs et aux besoins du soldat ; comme si le logement qui convient à un notaire convenait à une femme à la mode. Cette uniformité, incommode pour tous, à tout prendre, est telle que l’homme aujourd’hui voué à une carrière est obligé de se faire bâtir une maison pour lui, s’il ne veut pas chaque jour avoir à lutter contre les ennuis et les difficultés que lui cause le logis banal. Chacun est mal à l’aise dans la boîte qu’il loue, mais les passants ne voient que des façades à peu près identiques et qui nous auraient déjà fait mourir du spleen si dans notre pays nous pouvions tomber sous l’empire de cette maladie[22].

Mais (et c’est là un motif de ne pas désespérer de l’avenir) ce n’est pas de notre temps qu’on a tenté pour la première fois de mouler, dirons-nous, les habitants d’une cité dans des compartiments réguliers, alignés, identiques. Les seigneurs, au moyen âge, ne comprenaient pas beaucoup mieux que nos édilités modernes les questions d’art, ce qui n’a pas empêché la nation de posséder son art. Les Anglais, notamment, ne paraissent pas à cette époque avoir pénétré le génie français ; et en leur qualité d’étrangers, nous ne saurions leur en vouloir : « Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, temps de paix et de prospérité, dit M. Félix de Verneilh[23], un petit coin de l’une des provinces se couvrit rapidement de ces villes neuves appelées bastides dans l’ancienne langue du midi. Voici par quelles circonstances. Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis, était devenu, par son mariage avec l’héritière des comtes de Toulouse, le seigneur nominal d’une partie de la Guienne. » Comme tel, et bien que cette souveraineté se réduisît souvent à un titre, il prétendit assurer son autorité directe en faisant bâtir une capitale, Villefranche de Rouergue. « Dans l’Agénois, il fonda Villeneuve d’Agen et plusieurs bourgs moins considérables. Dans le Périgord, où il avait quelques possessions, il fonda aussi des bastides. » Ces villes, ou bastides, étaient construites sur des terrains accordés gratuitement, suivant l’indication des ingénieurs, et jouissaient de franchises étendues. C’était un moyen d’attirer sous la dépendance directe du suzerain des populations entières ; le moyen réussit malgré les protestations des seigneurs féodaux et les excommunications des évêques. « De son côté, comme M. F. de Verneilh, Édouard Ier, d’abord comme duc et bientôt comme roi, multiplia singulièrement les fondations de ce genre ; et c’est un des meilleurs titres de ce grand prince au souvenir reconnaissant de l’ancien duché de Guienne. Libourne, entre autres, lui doit son existence (1286)… » Beaumont fut ainsi construit pour le compte du roi d’Angleterre en 1272 ; le maréchal Jean de La Linde commença sur son propre domaine la bastide de La Linde. On bâtit la ville de Montpazier vers 1284. Or, ce plan de Montpazier tracé en 1284 n’a pas été altéré depuis. Comme tous les plans de villes de cette époque, tracés en Guienne et en Périgord, la ville de Montpazier est non-seulement alignée avec une régularité parfaite (voir l’article Alignement, fig. 1), mais encore toutes les maisons sont d’égales dimensions et distribuées de la même manière.

Un îlot des maisons de la ville de Montpazier (17) fait voir avec quelle uniformité cellulaire ces habitations sont construites. Certes, la régularité observée dans des villes modernes, comme Napoléon-Vendée, comme certaines villes d’Algérie, n’est que désordre, en comparaison de cette symétrie absolue. Il faut admettre (ce qui était vrai alors) que tous les gens venant s’établir dans ces bastides privilégiées, sorte de refuges offerts par en suzerain, étaient tous sur le pied de l’égalité ; quels qu’ils fussent, il est certain qu’ils se soumettaient à ces conditions d’alignement, de façades et de surfaces imposées, puisque ces villes ont été bâties d’un seul jet et ont atteint un degré de prospérité relative très-élevé peu après leur construction.

Les maisons de ces bastides de la fin du XIIIe siècle sont construites en pierre, en brique ou moellon ; la structure de bois est exclue des façades. Du reste, les maisons de bois sont très-rares dans les provinces méridionales, tandis que dès la fin du XIIIe siècle nous voyons qu’elles deviennent de plus en plus fréquentes dans les provinces du Nord. D’abord, ce ne sont que les étages supérieurs qui sont construits en pans de bois, puis bientôt le rez-de-chaussée seul se maintient en pierre ; puis enfin, pendant le XVe siècle et le commencement du XVIe, des façades tout entières sont non-seulement élevées en pans de bois, mais souvent même entièrement boisées comme de grands meubles, sans qu’il y ait trace apparente de maçonnerie. Outre le goût que les populations du Nord ont toujours conservé pour les constructions de bois, outre l’influence qu’exerçaient sur ces populations les traditions apportées par les invasions septentrionales, le voisinage de grandes forêts, la construction de bois présentait des avantages qui devaient entraîner tous les habitants des villes populeuses des provinces françaises proprement dites à employer cette méthode.

Comme nous l’avons dit, dans ces grandes villes du Nord, telles que Paris, Rouen, Beauvais, Amiens, Troyes, Caen, etc., la place était rare. Ces villes, entourées de murailles, ne pouvaient s’étendre comme de nos jours ; on cherchait donc à gagner en hauteur la surface qui manquait en plan, et on empiétait autant que faire se pouvait sur le vide de la voie publique, au moyen d’étages posés en encorbellement : or, la construction de bois se prêtait seule à ces dispositions imposées par la nécessité. On pensait alors à bien abriter les parements des façades par la saillie des toits, soit que l’on élevât sur la rue un mur goutterot ou un pignon. Les rues devenant de plus en plus étroites à mesure que les villes devenaient plus riches et populeuses sans pouvoir reculer leurs murailles, on agrandissait les fenêtres pour prendre le plus de jour possible. Mais, à ce sujet, nous devons placer ici une observation. De notre temps, et non sans raison, on aime à éclairer largement les intérieurs des pièces d’une habitation ; il n’en était pas ainsi pendant le moyen âge. Les maisons romanes les plus anciennes sont percées de fenêtres relativement étroites et laissent passer peu de lumière, les habitants cherchaient l’obscurité dans les intérieurs avec autant de soin que nous cherchons la lumière ; il y avait là encore les restes d’une tradition antique. Au XIIIe siècle, les maisons commencent à prendre des jours plus larges ; on veut au moins une salle bien éclairée. Ce goût s’étend à mesure que la vie active, l’industrie et le commerce prennent plus d’importance parmi les populations urbaines. Tous les états avaient besoin de la lumière du jour pour se livrer à leurs occupations. La maison n’était plus le refuge fermé de la famille, c’était encore l’atelier ; aussi est-ce dans les villes industrielles que les maisons s’ouvrent largement sur la rue dès la fin du XIIIe siècle.

Malgré la mise à jour des façades des maisons dès cette époque, on ne conçoit guère aujourd’hui comment, dans ces rues étroites, bordées d’habitations dont les étages surplombaient, certaines industries pouvaient s’exercer ; cela ne s’explique que quand on a vu, par exemple, les ouvriers en soie de Lyon travailler aux tissus les plus délicats dans des pièces où à peine on croirait pouvoir lire. La vue s’habitue à l’obscurité, et l’excessive lumière naturelle ou factice que nous répandons partout aujourd’hui n’est pas une condition absolue pour travailler à des ouvrages d’une grande finesse. Quoi qu’il en soit, de ces ateliers du moyen âge, qui nous sembleraient si sombres aujourd’hui, sortaient des ouvrages d’orfèvrerie, des broderies et des tissus dont, avec toute la lumière que nous nous donnons, nous atteignons difficilement la délicatesse. Ce sont là des questions d’habitude, et de ce qu’un ouvrier s’est habitué dès l’enfance à travailler sous un jour douteux, il ne s’ensuit pas que cet ouvrier est un maladroit. De ce que nos pères voyaient représenter le Cid de Corneille à la lueur des chandelles, il ne faudrait pas en conclure qu’ils appréciaient moins vivement le chef-d’œuvre du poëte tragique. Laissons donc là, une fois pour toutes, ces reproches adressés aux architectes des maisons du moyen âge d’en avoir fait des réduits sombres, inhabitables ; sombres et inhabitables pour nous, soit ; mais les citadins de ce temps les trouvaient commodes et suffisamment claires. Cela est indépendant de la question d’art ; le plus ou moins de qualité architectonique d’une façade de maison ne dépend pas de la plus ou moins grande largeur de la rue sur laquelle elle s’élève. Nous en avons la preuve tous les jours.

Ces deux exemples font déjà voir avec quelle liberté les architectes de maisons employaient ces méthodes simples et sensées qu’ils avaient su trouver ; profitant de la disposition des lieux, des pentes, de la qualité des matériaux, remplissant les programmes donnés sans s’attacher à des formes de convention, mais cependant observant avec scrupule les principes d’une construction solide et durable. Il fallait bien que ces principes fussent bons pour que des habitations élevées à l’aide de moyens aussi simples et peu dispendieux aient pu durer cinq siècles.

Au moment où le mode des pans de bois en encorbellement semble prévaloir pour les habitations urbaines, ce mode n’est pas soumis au même système de construction dans toutes les provinces composant aujourd’hui la France. Savant, recherché dans les provinces au nord de la Loire, il conserve vers celles du centre et de l’est une apparence primitive. Dans la Bresse, par exemple, les maisons en bois des XIVe et XVe siècles possèdent des pans de bois où le système d’empilage, admis en Suisse encore aujourd’hui, est apparent et se mêle au système de charpente d’assemblage. Ce système de charpente par empilages de bois, outre qu’il appartient à certaines populations dont le caractère ethnique est reconnaissable, est aussi provoqué par l’abondance des arbres résineux, droits, comme le sapin des Vosges, du Jura et des Alpes. S’il est difficile, en effet, d’empiler horizontalement des brins de chêne qui demandent un équarrissement long et pénible, rien n’est plus aisé au contraire que de poser les uns sur les autres des troncs de sapins, naturellement droits et faciles à équarrir. Dans les provinces de l’est et même dans celles du centre, les forêts étaient abondantes et nombreuses au moyen âge ; dans la Haute-Loire notamment, dans la Loire et l’Ardèche, partie de l’ancien Lyonnais, les montagnes, arides aujourd’hui, étaient, il y a quatre siècles, couvertes de forêts séculaires, protégées par les lois féodales. Aussi n’est-il pas rare de trouver encore dans ces contrées de vieilles maisons de bois, témoins de l’abondance de cette matière. Dans la petite ville d’Annonay, il existe, ou il existait encore il y a quelques années (car ces vieilles habitations disparaissent comme les feuilles en automne), un petit nombre de maisons des XIVe et XVe siècles presque entièrement construites en bois, dont la construction méritait d’être étudiée, et qui avaient échappé aux incendies du XVIe siècle. Nous donnons (22) l’une d’elles, que nous classons parmi les maisons du XIVe siècle.

Sur un rez-de-chaussée élevé en gros blocs de pierre est posée une épaisse enrayure en sapin, dont le troisième rang forme plancher et déborde sur la face de manière à porter, en encorbellement, le pan de bois du premier, composé sur la face antérieure de trois sablières superposées, jointives, sur lesquelles s’assemblent les montants. Deux poteaux corniers retiennent les extrémités des trois sablières. Latéralement, des pans de bois ordinaires, hourdés en moellon et mortier, forment murs mitoyens. Sur ce premier pan de bois, un second plancher en bascule reçoit un second étage également en pans de bois, surmonté d’un comble très-saillant sur la rue, dont notre figure explique suffisamment la combinaison. La saillie du comble sur le nu du mur du rez-de-chaussée est de 3m50 environ ; la façade était donc parfaitement mise à l’abri de la pluie et de la neige ; ces habitations étaient ainsi appropriées au climat de cette contrée, chaud en été, très-rude en hiver. Il est facile de reconnaître que ces sortes de maisons en bois ne ressemblent point à celles élevées au nord de la Loire. Il y a là d’autres traditions et aussi d’autres besoins. Le citadin des villes du Lyonnais demandait moins de jour et un abri plus efficace. À Annonay, par exemple, on voulait non-seulement garantir les façades contre les bourrasques de neige, mais aussi les rues montueuses, de manière à faciliter la circulation des habitants en hiver. C’est qu’au moyen âge, quoi qu’en aient pu dire les détracteurs de cette époque, le citadin ne se renfermait pas dans cet égoïsme brutal si général aujourd’hui ; en élevant sa maison, il pensait aussi qu’il était citoyen, il bâtissait pour lui et pour sa ville. De notre temps, les règlements de voirie sont établis pour sauvegarder les intérêts communs. Alors les règlements de voirie étaient certainement moins complets et moins prévoyants, mais chaque citoyen pensait un peu plus à l’intérêt général et tenait à assurer le bien-être de tous. Or, cette alliance de l’intérêt général et de l’intérêt particulier, comprise par tous les habitants d’une même ville, est plus intelligente que ne peuvent l’être les règlements les plus complets et les mieux exécutés. Au point de vue de l’art, le résultat est bien autrement intéressant. Il en est de cela comme de la charité privée comparée à la charité publique. Si celle-ci est plus régulière et peut-être plus efficace, la première est plus délicate et intelligente. Mais nous n’avons pas à nous occuper de ce triste côté de notre civilisation moderne, qui semble avoir besoin d’être journellement vantée pour se distraire de comparaisons fâcheuses. Revenons à notre architecture domestique.

Les constructions de maisons par empilages sont mieux caractérisées si nous nous rapprochons des Alpes, Nantua (Ain), on voit encore quelques maisons à peu près de la même époque que celle d’Annonay, donnée ci-dessus, mais dont la structure se rapproche davantage de celle des habitations suisses dites châlets[25]. On retrouve dans ces maisons (23) des traditions fort anciennes.

Nous sommes très-porté à croire que les maisons de certaines contrées au moyen âge ne différaient guère de celles élevées par leurs populations avant la domination romaine ; les Romains n’ont exercé une influence sur le mode de construire les habitations que dans quelques provinces : dans la Provence, une petite partie du Lyonnais, le Languedoc, la Saintonge, l’Angoumois, le Périgord et une partie de la Bourgogne. Partout ailleurs, des traditions remontant à une haute antiquité s’étaient conservées, et, vers le XIVe siècle, sauf dans la Provence et le Languedoc, il s’est fait une réaction définitivement antiromaine, au point de vue de la structure des habitations. Il semblerait qu’à cette époque, la vieille nation gauloise revenait, en construisant ses habitations, à un art dont les principes étaient restés à l’état latent. La féodalité séculière, loin de comprimer ce mouvement, paraît au contraire y avoir aidé, non certainement par suite d’un goût particulier pour une forme d’art, mais à cause de sa haine sourde pour les institutions monastiques, lesquelles, comme nous l’avons dit plus haut, avaient conservé les traditions gallo-romaines assez pures. Le moyen âge est un composé d’éléments très-divers et souvent opposés ; il est difficile, sans entrer dans de longs développements, de rendre compte des effets, étranges en apparence, qui se produisent tout à coup au sein des populations sans cesse en travail. C’est dans l’habitation du citadin et de l’homme des champs, autant que dans l’histoire politique, que l’on trouve les traces du mouvement national qui commença pendant le règne de saint Louis, et qui se continua avec une merveilleuse activité pendant les XIVe et XVe siècles, à travers ces temps d’invasions, de guerres et de misères de toutes sortes. Il semble qu’alors les habitants des villes, qui s’étaient emparés de la pratique des arts, cherchaient dans toutes les constructions à s’éloigner des traditions conservées par les couvents ; ils revenaient à la structure de bois, et se livraient aux combinaisons hardies que permet la charpente ; ils ouvraient de plus en plus les façades de leurs maisons, de manière à composer les rues de devantures à jour qui semblaient faites pour rendre la vie de tous les citadins commune. Il résultait nécessairement de ce voisinage intime une solidarité plus complète entre les citoyens ; sans être obligés de descendre sur la voie publique, ils pouvaient s’entendre, se concerter. Dans certaines rues du XIVe siècle, les habitants des maisons formaient un conciliabule en ouvrant leurs fenêtres. Ce besoin politique, cette entente nécessitée par l’état de lutte de la classe bourgeoise contre les pouvoirs cléricaux et séculiers, explique ces dispositions, qui nous paraissent si bizarres aujourd’hui, de maisons qui, quoique très-ouvertes sur leurs façades, forment des ruelles impénétrables, qui se touchent presque au faîte, en laissant à leur base une circulation très-facile à intercepter. La grande question pour la cité alors, c’était la concentration, la réunion des moyens, l’entente complète à un moment donné ; force était donc de grouper les maisons autant que possible et de mettre leurs habitants en communication immédiate. Les façades en charpente se prêtaient bien mieux que celles en maçonnerie à ces dispositions resserrées et à ce système de claires-voies ; de plus elles prenaient moins de ce terrain si précieux. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner si, parmi les populations urbaines qui ont acquis vers le XIVe siècle des privilèges, une certaine indépendance, qui sont devenues industrieuses et riches, la construction de bois a été presque exclusivement adoptée. Dans les villes du Midi, où les traditions de la municipalité romaine ne s’étaient jamais entièrement perdues, et qui n’avaient pas été forcées de réagir violemment contre le pouvoir féodal, surtout contre le pouvoir féodal clérical devenu plus lourd pour les cités que la puissance laïque, l’architecture domestique conserva la construction de maçonnerie, des dispositions de rues relativement plus larges, et n’adopta point ces façades entièrement ouvertes qui mettaient, pour ainsi dire, tous les bourgeois d’une cité en contact les uns avec les autres.

Nous venons de dire que le pouvoir féodal clérical pesait plus lourdement alors sur les villes du Nord que tout autre. On se rappelle que (dans l’article Cathédrale) nous avons expliqué comment les évêques, vers la fin du XIIe siècle, préoccupés de l’importance exagérée que prenaient les établissements monastiques, lesquels avaient absorbé à leur profit une grande partie de l’autorité diocésaine d’une part, et désireux d’empiéter sur le pouvoir féodal laïque de l’autre, s’entendirent avec la plupart des grandes villes situées au nord de la Loire[26], pour élever des cathédrales qui deviendraient le monument de la cité, dans lequel les habitants pourraient se réunir à leur gré, traiter des affaires publiques, faire juger leurs procès[27] ; comment ces évêques espéraient ainsi détruire le pouvoir colossal que s’étaient attribué les abbayes, et amoindrir celui des seigneurs laïques ; comment cette tentative, d’abord secondée avec une ardeur extrême par les cités, échoua en partie à la suite de la protestation des quatre barons délégués en 1246 vers le roi Louis IX, et de l’établissement des baillis royaux ; comment cependant la bourgeoisie, faisant alliance plus intime avec la royauté dont elle sentait dès lors le pouvoir protecteur, cessa brusquement de subvenir à la construction de ces immenses basiliques, regardées comme une garantie de leurs libertés futures, pour lutter contre le pouvoir féodal de l’évêque et des chapitres, le plus étendu, presque toujours, dans la cité. Cette lutte, soutenue souvent par les seigneurs laïques et tolérée par le pouvoir royal lorsqu’il y trouvait un moyen d’étendre son autorité, eut pour résultat d’entretenir au sein de la population de ces villes une fermentation incessante et de lui donner une idée de sa force si elle se maintenait unie. De là ces habitations si intimement liées, si voisines, toutes construites à peu près sur un même programme suivi jusqu’à la fin du XVe siècle.

Il nous faut toujours pénétrer dans les mœurs du moyen âge lorsque nous voulons avoir la raison de son architecture. Les Romains passaient une grande partie de leur temps dans les monuments publics, dans les basiliques, sous les portiques, dans les thermes et les édifices destinés à des jeux, théâtres, cirques, amphithéâtres, etc. Bien que, de nos jours, les grandes villes contiennent beaucoup de monuments publics, cependant, lorsqu’on jette les yeux sur le plan de la Rome antique, où les monuments occupent une si grande surface relative, on se demande où logeaient les habitants d’une ville aussi populeuse ; c’est que les Romains (nous ne parlons pas de ceux qui possédaient des palais immenses dont la surface prenait encore un espace considérable) ne demeuraient guère chez eux que pour prendre leur repas et dormir. Au moyen âge, au contraire, dans les villes du nord de la France, chaque famille vivait dans sa maison ; les citoyens n’avaient pas d’occasion de se grouper, et les villes eussent-elles été assez riches pour élever de nombreux édifices publics, que le principe du gouvernement féodal s’y serait opposé. L’église était le seul monument de la cité où la réunion des citoyens fût admise ; ainsi s’explique-t-on l’empressement avec lequel les villes populeuses vinrent en aide aux évêques, lorsqu’ils projetèrent de construire les grandes cathédrales. Mais lorsque cet élan fut tout à coup suspendu, la bourgeoisie, trouvant dans le pouvoir royal des garanties sérieuses, se mit à construire des habitations avec une ardeur toute nouvelle, et le bois se prêtait merveilleusement à la satisfaction prompte de ces besoins : rapidité dans l’exécution, économie, et, ce qui importait plus encore, faible surface occupée par les pleins.

Partout ailleurs, jusqu’à la fin du XVIe siècle, l’architecture suit son cours régulier, elle améliore les habitations, les rend plus claires et plus commodes, mais continue à employer les méthodes romaines. La forme seule se modifie. On voit dans la Bourgogne, dans le Lyonnais, dans le Limousin, dans le Périgord, dans l’Auvergne et le Languedoc, des maisons des XIVe et XVe siècles qui ne diffèrent de celles du XIIe et du XIIIe que par leur style d’architecture[28]. Ni la structure, ni la disposition de ces habitations ne se modifient d’une manière sensible. Dans des provinces plus méridionales encore et qui, au XIVe siècle, n’étaient pas françaises, on voit élever, à cette époque, des habitations dont le style conservait absolument le caractère roman. Telles sont, par exemple, quelques maisons de la ville de Perpignan ; l’une de ces maisons, qui depuis avait été affectée au service du palais de justice, présente une façade d’un goût presque antique, malgré les détails empruntés au style aragonais de cette époque (24)[29].

Revenons aux maisons des villes françaises des XIVe et XVe siècles. Le bois domine décidément dans leur construction à dater de cette époque, et généralement ce sont les pignons qui se présentent sur la rue, les terrains propres à bâtir ayant plus de profondeur que de largeur, par cette raison, qui domine toujours dans les villes, que le terrain en façade est le plus recherché. Cependant si le terrain était en bordure, ce qui se présentait quelquefois, les pignons s’établissaient sur les murs mitoyens et le pan de bois de face sur la rue était goutterot.

Voici (26) une maison de Beauvais[30] qui présentait cette disposition. Au rez-de-chaussée était un portique avec boutiques en arrière, ainsi qu’on en voit encore à Reims[31]. Le premier étage sur la rue se composait de deux pièces auxquelles on montait par un escalier à vis disposé au fond de l’allée A. Sous le comble était une grande pièce éclairée par deux lucarnes, une sur la rue, l’autre sur une petite cour. Cette habitation datait du commencement du XVe siècle. Il existe encore quelques maisons de ce genre à Orléans, sauf le portique.

Après la guerre de l’indépendance, au XVe siècle, lorsque les Anglais furent contraints d’abandonner le nord et l’ouest de la France, il y eut, sous le règne de Louis XI, un mouvement prononcé de prospérité au sein des populations urbaines. Des constructions privées s’élevèrent en grand nombre, à Paris, à Reims, à Orléans, à Beauvais, à Rouen, dans toutes les cités de la Normandie, de la Picardie et de l’Île-de-France. Par suite de ce besoin de construire, le terrain acquit une valeur considérable, et tout en laissant une circulation libre à rez-de-chaussée, en supprimant même les portiques dont les piliers ou poteaux étaient un embarras, on posa les façades en encorbellement sur la rue dès le niveau du plancher du premier étage. Ces façades devenaient ainsi de véritables bretèches, larges et donnant aux étages jusqu’à deux mètres de saillie sur le nu du soubassement. Les devantures des boutiques étaient dès lors parfaitement abritées. Ce système de construction était surtout admis au débouché des rues sur les places de marchés, presque toujours entourées de portiques.

On voit encore à Reims[32] une maison dont la façade en pan de bois, parfaitement conservée du haut en bas, est ainsi portée en encorbellement sur cinq fortes potences et est en saillie de 1m,65 sur la voie publique (26 bis).

Dans la figure 28, les hourdis en maçonnerie dans les allèges sont encore apparents ; bientôt ces hourdis disparaissent derrière des panneaux de menuiserie, et toute la face de la maison ne présente plus qu’un assemblage de boiseries. C’est d’après cette donnée qu’ont été construites beaucoup de maisons à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe.

La salle, que nous retrouvons dans les habitations jusque vers le commencement du XVIIe siècle, fait place à des chambres. Les surfaces sont divisées ; chacun veut être chez soi, et les habitudes de la vie en commun disparaissent. On comprend comment une famille s’attachait à sa maison lorsque la salle commune, qui même souvent servait de chambre aux maîtres, avait vu naître et mourir plusieurs générations, avait été témoin des fêtes de l’intérieur, avait été longtemps foulée par des pas amis ; on comprend alors comment chaque bourgeois tenait à ce que sa maison fût plaisante, ornée ; mais on ne comprend pas le luxe répandu sur des façades de maisons banales dans lesquelles les habitants ne laissent qu’un souvenir fugitif. Naturellement l’aspect de ces maisons doit être banal comme leur usage. Au point de vue de l’art, est-ce là un progrès ?

Des exemples d’habitations urbaines que nous venons de présenter dans cet article il ressort une série d’observations intéressantes. Le caractère individuel de ces habitations est frappant ; or, nous nous rangeons de l’avis de ceux qui prétendent que l’état moral d’un peuple, sa vitalité est en raison du plus ou moins de responsabilité laissée à chacun. La véritable civilisation, cette civilisation distincte de l’état policé, la civilisation fertile, active, est celle au milieu de laquelle le citoyen conserve la plénitude de son individualité. Les civilisations théocratiques ou despotiques de l’Orient sont destinées à jeter un vif éclat à un moment donné, puis à s’éteindre peu à peu, pour ne jamais plus se relever. Alors, en effet, le citoyen n’existe pas : il y a le souverain, la théocratie ou l’aristocratie ; puis un troupeau d’hommes dont le passage est marqué seulement par ces monuments prodigieux tels que ceux de l’Égypte, de l’Inde ou de l’Asie Mineure. Sous un état pareil, la maison n’existe pas ; entre le palais et la hutte de terre il n’y a pas d’intermédiaire, et encore toutes les huttes de terre se ressemblent-elles et par la forme et par la dimension. Aux races septentrionales qui émigrèrent en Occident, conduisant avec eux ces grands charriots contenant leurs familles, véritables maisons roulantes que l’on fixait au sol le jour où la tribu avait conquis une place, à ces races seules, les Grecs de l’antiquité en tête, il a été donné de bâtir des maisons, c’est-à-dire des habitations indiquant les habitudes et les goûts de chacun, se modifiant au fur et à mesure des changements qui s’opèrent dans ces habitudes et ces goûts. Le système féodal, bien qu’imposé en France par la conquête, bien qu’antipathique aux populations gallo-romaines, n’était pas fait pour détruire l’individualisme, la responsabilité personnelle ; au contraire, il développait avec énergie ce sentiment naturel aux populations occidentales, il établissait la lutte à l’état permanent, il laissait un dernier recours contre l’oppression par l’emploi du mécanisme féodal lui-même : car tout individu opprimé par un seigneur pouvait toujours recourir au suzerain, et toute municipalité pouvait, en se jetant tantôt dans le parti de l’évêque, tantôt dans celui du baron laïque, ou en les repoussant l’un et l’autre pour se donner au suzerain, faire un dernier appel contre la tyrannie. Ce n’était pas là certainement un état réglé, policé, comme nous l’entendons ; mais ce n’était pas non plus un état contraire au développement intellectuel de l’individu. Aussi, l’individu, dans les villes du moyen âge, est quelque chose et, par suite, son habitation conserve un caractère défini, reconnaissable.

Le gouvernement absolu de Louis XIV étouffe presque entièrement ce sentiment si actif encore jusqu’à la fin du XVIe siècle, et la maison du citadin français au XVIIe perd tout caractère individuel. L’habitation des villes devient un magasin de famille. Uniformément bâties, uniformément percées ou distribuées, ces demeures engloutissent les citoyens qui perdent, en y entrant, toute physionomie individuelle et ne se reconnaissent plus, pour ainsi dire, que par des noms de rues et des numéros d’ordre. Aussi nous voyons qu’en Angleterre, où le sentiment de la responsabilité personnelle, de la distinction de l’individu s’est beaucoup mieux conservé que chez nous, les habitants des grandes villes, s’ils possèdent des maisons à peu près semblables comme apparence, les possèdent du moins par familles et ne se prêtent que difficilement à cette réunion de nombreux locataires dans une même habitation. Ce fait nous paraît avoir une signification morale d’une haute importance, et ce n’est pas sans une vive satisfaction que nous voyons de nos jours ce sentiment de la distinction de la famille, de l’individualisme, s’emparer de nouveau des esprits, et réagir contre l’énervant système introduit en France sous le gouvernement de Louis XIV.

Chacun désire avoir sa maison : or, si l’immense majorité des habitants de nos grandes cités ne peut encore satisfaire ce goût à la ville, du moins cherche-t-on à s’affranchir des conditions fâcheuses de la demeure banale, en faisant élever ces myriades de petites maisons suburbaines qui peuplent tous nos environs, et dans lesquelles les familles même peu fortunées peuvent passer une bonne partie de l’année. Ce sera une des gloires du gouvernement actuel de la France d’avoir su prendre les mesures les plus radicales pour provoquer cette tendance saine des esprits : car, selon nous, un État ne pourra se dire moralement civilisé que le jour où chaque citoyen possédera son logis en propre, dans lequel il pourra élever sa famille, où il laissera les souvenirs du bien qu’il a pu faire ou des services qu’il a rendus à ses voisins. Les murs parlent, et tel homme qui fera une action honteuse dans le logement loué qu’il quittera dans six mois hésitera, entre les murs qui lui appartiennent et où ses enfants grandiront, à se livrer à ses mauvais penchants.

Il nous faut parler maintenant des hôtels, c’est-à-dire des maisons de ville qui appartenaient à des seigneurs ou à de riches particuliers et qui occupaient des espaces assez étendus, qui renfermaient des cours et même quelquefois des jardins, mais qui n’affectaient pas les dispositions de défense des palais seigneuriaux, qui n’étaient point munies de tours et de murailles crénelées. Ainsi que nous l’avons dit en commençant cet article, l’hôtel n’avait pas habituellement ses appartements d’habitation sur la voie publique, mais plutôt des communs, des dépendances, quelquefois un simple mur avec porterie. Autant les bourgeois, les marchands, tenaient à participer à la vie journalière de la rue (c’était d’ailleurs pour la plupart d’entre eux une nécessité), autant le noble et le négociant enrichi, menant un grand train, tenaient à se renfermer chez eux, à vivre à la ville de la vie féodale, isolée, n’ayant pas de communications habituelles avec le dehors. Le caractère de l’hôtel, ou, si on l’aime mieux, de la maison noble, diffère donc entièrement de celui de la maison du bourgeois. Ces sortes d’habitations ont dû subir plus de changements encore que les maisons des bourgeois. Occupant des espaces plus considérables, ayant successivement appartenu à des personnages riches, elles ont été modifiées suivant le goût du jour ; nous ne trouvons plus en France d’hôtels antérieurs au XVe siècle, ou du moins les débris qui nous en restent n’ont qu’une médiocre valeur.

Un des plus anciens, parmi ces hôtels, se voit encore à Provins ; il appartenait à quelque riche chanoine de Saint-Quiriace.

Il se compose (31) « de deux corps de bâtiments distincts, séparés par un passage voûté. À gauche se trouvait la grande salle de réception placée au premier étage ; on y arrivait de la cour par un escalier extérieur en bois. Trois fenêtres géminées ouvertes sur la façade qui regarde l’église éclairaient cette pièce ; elle était chauffée par une grande cheminée en pierre et recouverte par une charpente apparente lambrissée en berceau. À droite du passage se trouvaient la cuisine et deux pièces placées entre cour et jardin et qui servaient à l’habitation[36]. »

Dans quelques-unes de ces villes florissantes du Midi, aujourd’hui à peine connues, il existe encore des habitations des XIIIe et XIVe siècles qui participent à la fois de l’hôtel et de la maison. Le riche négociant de ces municipalités des bords de la Garonne, de l’Aveyron, du Tarn et du Lot, au sein desquelles les traditions gallo-romaines s’étaient assez bien conservées, prétendait, lorsqu’il construisait un hôtel, avoir des magasins sur la rue soit pour l’exercice de son propre négoce, soit pour louer. Ces constructions mixtes étaient fréquentes à Toulouse, à Alby, à Saint-Antonin, à Cordes, à Gaillac, à Villeneuve-d’Agen.

À droite et à gauche de l’entrée A, sont des magasins ou boutiques s’ouvrant sur la rue. En B est la cour principale et en C une petite cour de service à laquelle on arrive par un passage D. La salle ouverte E servait probablement d’écurie. F est un cellier. Un large escalier à vis G donne entrée dans la grande salle du rez-de-chaussée H, élevée de sept marches au-dessus du sol de la cour. Un passage I communique à un jardin K, situé en dehors du vieux rempart contre lequel est adossé l’hôtel. Des bâtiments d’une époque récente ont été construits en partie sur le jardin de a en b. Les boutiques LL n’avaient pas accès dans la cour et probablement ceux qui les occupaient logeaient ailleurs, à moins que ces magasins ne fussent à l’usage du propriétaire de l’hôtel. Le grand escalier G monte au premier étage dans une salle située au-dessus de celle H, et communique par un passage en bois M au logis de face dont la surface n’était divisée que par des cloisons. Un second étage s’élève encore sur ce logis de face et est desservi par le grand escalier et un second passage. L’écurie et le cellier ne possèdent qu’un rez-de-chaussée. Une petite terrasse N avec perron donne sur la cour en face de la salle H[37]. Cette habitation, qui date des premières années du XIVe siècle, a tous les caractères de l’hôtel du moyen âge, bien que des boutiques s’ouvrent sur la rue et que le bâtiment de face serve de logement au premier et au second étage.

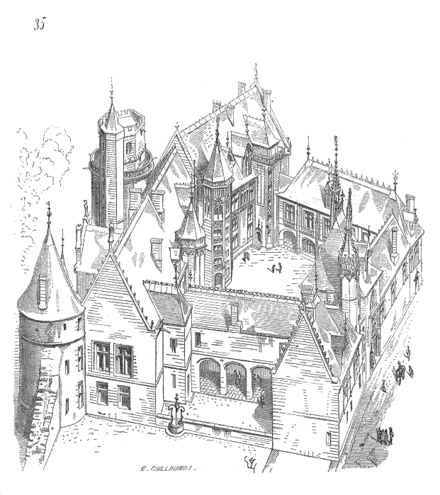

Les renseignements que l’on peut réunir sur les hôtels des XIIIe et XIVe siècles, dans les villes du Nord, ne sont pas assez complets pour nous permettre de donner des plans de ces habitations. Nous constatons seulement qu’elles contenaient des cours, avec portiques sur une ou deux faces, un corps de logis en retraite donnant sur la cour et sur un jardin, et des communs disposés dans le voisinage de la rue. Le plus ancien édifice de ce genre, encore entier, est l’hôtel de Jacques Cœur, à Bourges. C’est sur un fief établi sur les murs qui fermaient la ville que Jacques Cœur éleva cette splendide demeure[38].

Nous en donnons (33) le plan à rez-de-chaussée.