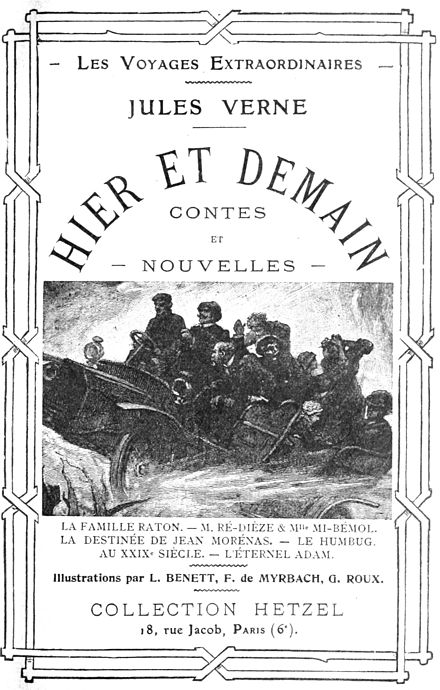

Hier et demain/Texte entier

HIER ET DEMAIN

HIER ET DEMAIN (contes et nouvelles)

et

— NOUVELLES —

LA DESTINÉE DE JEAN MORÉNAS. — LE HUMBUG.

AU XXIXe SIÈCLE : LA JOURNÉE D’UN JOURNALISTE

COLLECTION HETZEL

18, RUE JACOB, VIe Arrt.

LA FAMILLE RATON.[1]

I

Il y avait une fois une famille de rats, composée du père Raton, de la mère Ratonne, de leur fille Ratine et de son cousin Raté.

Leurs domestiques, c’étaient le cuisinier Rata et la bonne Ratane. Or, il est arrivé à ces estimables rongeurs des aventures si extraordinaires, mes chers enfants, que je ne résiste pas au désir de vous les raconter.

Cela se passait au temps des fées et des enchanteurs, — au temps aussi où les bêtes parlaient. C’est de cette époque que date, sans doute, l’expression : « Dire des bêtises. » Et, cependant, ces bêtes n’en disaient pas plus que les hommes de jadis et d’aujourd’hui n’en ont dit et n’en disent ! Écoutez donc, mes chers enfants, je commence.

II

Dans une des plus belles villes de ce temps-là, et dans la plus belle maison de la ville demeurait une bonne fée. Elle s’appelait Firmenta. Elle faisait autant de bien qu’une fée en peut faire, et on l’aimait beaucoup. À cette époque, paraît-il, tous les êtres vivants étaient soumis aux lois de la métempsycose. Ne vous effrayez pas de ce mot : cela signifie qu’il y avait une échelle de la création, dont chaque être devait franchir successivement les échelons, pour atteindre le dernier et prendre rang dans l’humanité. Ainsi on naissait mollusque, on devenait poisson, puis oiseau, puis quadrupède, puis homme ou femme. Comme vous le voyez, il fallait monter de l’état le plus rudimentaire à l’état le plus parfait. Toutefois, il pouvait arriver que l’on redescendit l’échelle, grâce à la maligne influence de quelque enchanteur. Et alors, quelle triste existence ! Par exemple, après avoir été homme, redevenir huître ! Heureusement, cela ne se voit plus de nos jours, — physiquement, du moins.

Sachez aussi que ces diverses métamorphoses s’opéraient par l’intermédiaire des génies. Les bons génies faisaient monter, les mauvais faisaient descendre, et, si ces derniers abusaient de leur puissance, le Créateur pouvait les en priver pour un certain temps.

Il va sans dire que la fée Firmenta était un bon génie, et jamais personne n’avait eu à se plaindre d’elle.

Or, un matin, elle se trouvait dans la salle à manger de son palais — une salle ornée de tapisseries superbes et de magnifiques fleurs. Les rayons du soleil se glissaient à travers la fenêtre, piquant çà et là de touches lumineuses les porcelaines et l’argenterie placées sur la table. La suivante venait d’annoncer à sa maîtresse que le déjeuner était servi, — un joli déjeuner, comme les fées ont bien le droit d’en faire sans être accusées de gourmandise. Mais à peine la fée s’était-elle assise que l’on frappa à la porte de son palais.

Aussitôt la suivante d’aller ouvrir ; un instant après, elle prévenait la fée Firmenta qu’un beau jeune homme désirait lui parler.

« Fais entrer ce beau jeune homme », répondit Firmenta.

Beau, en effet, d’une taille au-dessus de la moyenne, l’air bon, l’air brave aussi, et vingt-deux ans d’âge. Mis très simplement, il se présentait avec grâce. Tout d’abord, la fée eut favorable opinion de lui. Elle pensa qu’il venait, comme tant d’autres qu’elle avait obligés, pour quelque service, et elle se sentait disposée à le lui rendre.

« Que me voulez-vous, beau jeune homme ? dit-elle de sa voix la plus engageante.

— Bonne fée, répondit-il, je suis bien malheureux, et je n’ai d’espoir qu’en vous.

Et, comme il hésitait :

— Expliquez-vous, reprit Firmenta. Quel est votre nom ?

— Je me nomme Ratin, répondit-il. Je ne suis pas riche, et pourtant ce n’est point la fortune que je viens vous demander. Non, c’est le bonheur.

— Pensez-vous donc que l’un puisse aller sans l’autre ? répliqua la fée en souriant.

— Je le pense.

— Et vous avez raison. Continuez, beau jeune homme.

— Il y a quelque temps, reprit-il, avant d’être homme, j’étais rat et, comme tel, très bien accueilli dans une excellente famille à laquelle je comptais m’attacher par les plus doux liens. Je plaisais au père, qui est un rat plein de sens. Peut-être la mère me voyait-elle d’un moins bon œil, parce que je ne suis pas riche. Mais leur fille Ratine me regardait si tendrement !… Enfin j’allais probablement être agréé, lorsqu’un grand malheur vint couper court à toutes mes espérances.

— Qu’est-il donc arrivé ? demanda la fée avec le plus vif intérêt.

— Et d’abord, je suis devenu homme, tandis que Ratine restait rate.

— Eh bien, répondit Firmenta, attendez que sa dernière transformation en ait fait une jeune fille…

— Sans doute, bonne fée ! Malheureusement Ratine avait été remarquée par un puissant seigneur. Habitué à satisfaire ses fantaisies, il ne souffre pas la moindre résistance. Tout doit plier devant ses volontés.

— Et quel était ce seigneur ? demanda la fée.

— C’était le prince Kissador. Il proposa à ma chère Ratine de l’emmener dans son palais, où elle serait la plus heureuse des rates. Elle s’y refusa, bien que sa mère Ratonne fût très flattée de la demande. Le prince tenta alors de l’acheter à haut prix ; mais le père Raton, sachant combien sa fille m’aimait, et que je mourrais de douleur si l’on nous séparait, ne voulut point y consentir. Je renonce à vous peindre la fureur du prince Kissador. Voyant Ratine si belle en rate, il se disait qu’elle serait encore plus belle en jeune fille. Oui, bonne fée, plus belle encore ! Et il l’épouserait !… Ce qui était bien raisonné pour lui, mais bien malheureux pour nous !

— Oui, répondit la fée, mais, puisque le prince a été éconduit, qu’avez-vous à craindre ?

— Tout, reprit Ratin, car, pour arriver à ses fins, il s’est adressé à Gardafour…

— Cet enchanteur, s’écria Firmenta, ce mauvais génie qui ne se plaît qu’à faire le mal, et avec lequel je suis toujours en lutte ?…

— Lui-même, bonne fée !

— Ce Gardafour, dont la redoutable puissance ne cherche qu’à ramener au bas de l’échelle les êtres qui s’élèvent peu à peu vers les plus hauts degrés ?

— Comme vous dites !

— Heureusement, Gardafour, ayant abusé de son pouvoir, vient d’en être privé pour quelque temps.

— Cela est vrai, répondit Ratin ; mais, au moment où le prince a eu recours à lui, il le possédait encore tout entier. Aussi, alléché par les promesses de ce seigneur, autant qu’effrayé de ses menaces, promit-il de le venger des dédains de la famille Raton.

— Et il l’a fait ?…

— Il l’a fait, bonne fée !

— Et comment ?

— Il a métamorphosé ces braves rats ! Il les a changés en huîtres. Et maintenant ils végètent sur le banc de Samobrives, où ces mollusques, — d’excellente qualité, je dois le dire, — valent trois francs la douzaine, ce qui est bien naturel, puisque la famille Raton se trouve parmi eux ! Vous voyez, bonne fée, toute l’étendue de mon malheur !

Firmenta écoutait avec pitié et bienveillance ce récit du jeune Ratin. Elle compatissait volontiers, d’ailleurs, aux douleurs humaines, et surtout aux amours contrariées.

— Que puis-je faire pour vous ? demanda-t-elle.

— Bonne fée, répondit Ratin, puisque ma Ratine est attachée au banc de Samobrives, faites-moi huître à mon tour, afin que j’aie la consolation d’y vivre près d’elle !

Ce fut dit d’un ton si triste, que la fée Firmenta se sentit tout émue, et, prenant la main du beau jeune homme :

« Ratin, lui dit-elle, je consentirais à vous satisfaire que je ne pourrais y réussir. Vous le savez, il m’est interdit de faire redescendre les êtres vivants. Toutefois, si je ne puis vous réduire à l’état de mollusque, ce qui est un état bien humble, je puis faire remonter Ratine…

— Oh ! faites, bonne fée, faites !

— Mais il faudra qu’elle repasse par les degrés intermédiaires, avant de redevenir la charmante rate, destinée à être jeune fille un jour. Donc, soyez patient ! soumettez-vous aux lois de la nature. Ayez confiance aussi…

— En vous, bonne fée ?…

— Oui, en moi ! Je ferai tout pour vous venir en aide. N’oublions pas, cependant, que nous aurons à soutenir de violentes luttes. Vous avez dans le prince Kissador, bien qu’il soit le plus sot des princes, un ennemi puissant. Et, si Gardafour recouvrait son pouvoir avant que vous ne fussiez l’époux de la belle Ratine, il me serait difficile de le vaincre, car il serait redevenu mon égal. »

La fée Firmenta et Ratin en étaient là de leur conversation, lorsqu’une petite voix se fit entendre. D’où sortait cette voix ? Cela semblait difficile à deviner.

Et cette voix disait :

« Ratin !… mon pauvre Ratin… je t’aime !…

— C’est la voix de Ratine, s’écria le beau jeune homme. Ah ! madame la fée, ayez pitié d’elle ! »

En vérité, Ratin était comme fou. Il courait à travers la salle, il regardait sous les meubles, il ouvrait les dressoirs dans la pensée que Ratine pouvait y être cachée, et il ne la trouvait pas !

La fée l’arrêta d’un geste.

Et alors, mes chers enfants, il se produisit quelque chose de singulier. Il y avait sur la table, rangées dans un plat d’argent, une demi-douzaine d’huîtres qui venaient précisément du banc de Samobrives. Au milieu se voyait la plus jolie, avec sa coquille bien luisante, bien ourlée. Et la voilà qui grossit, s’élargit, se développe, puis ouvre ses deux valves. Des plis de sa collerette se dégage une adorable figure, avec des cheveux blonds comme les blés, deux yeux, les plus doux du monde, un petit nez bien droit, une bouche charmante qui répète :

« Ratin ! mon cher Ratin !…

— C’est elle ! » s’écrie le beau jeune homme.

C’était Ratine, en effet ; il l’avait bien reconnue. Car il faut vous dire, mes chers enfants, qu’en cet heureux temps de magie, les êtres avaient déjà visage humain, même avant d’appartenir à l’humanité.

Et comme Ratine était jolie sous la nacre de sa coquille ! On eût dit un bijou dans son écrin.

Et elle s’exprimait ainsi :

« Ratin, mon cher Ratin, j’ai entendu tout ce que tu viens de dire à madame la fée, et madame la fée a daigné promettre de réparer le mal que nous a fait ce méchant Gardafour. Oh ! ne m’abandonnez pas, car, s’il m’a changée en huître, c’est pour que je ne puisse plus m’enfuir ! Alors le prince Kissador viendra me détacher du banc auquel est attachée ma famille ; il m’emportera, il me mettra dans son vivier, il attendra que je sois devenue jeune fille, et je serai à jamais perdue pour mon pauvre et cher Ratin ! »

Elle parlait d’une voix si plaintive, que le jeune homme, profondément ému, pouvait à peine répondre.

« Oh ! ma Ratine ! » murmurait-il.

Et, dans un élan de tendresse, il étendait la main vers le pauvre petit mollusque, lorsque la fée l’arrêta. Puis, après avoir enlevé délicatement une perle magnifique qui s’était formée au fond de la valve :

« Prends cette perle, lui dit-elle.

— Cette perle, bonne fée ?

— Oui, elle vaut toute une fortune. Cela pourra te servir plus tard. Maintenant nous allons reporter Ratine sur le banc de Samobrives, et là, je la ferai remonter d’un échelon…

— Pas seule, bonne fée, répondit Ratine d’une voix suppliante. Songez à mon bon père Raton, à ma bonne mère Ratonne, à mon cousin Raté ! Songez à nos fidèles serviteurs Rata et Ratane !… »

Mais, pendant qu’elle parlait ainsi, les deux valves de sa coquille se refermaient peu à peu et reprenaient leurs dimensions ordinaires.

« Ratine ! s’écria le jeune homme.

— Emporte-la ! » dit la fée.

Et, après l’avoir prise, Ratin pressa cette coquille sur ses lèvres. Ne contenait-elle pas tout ce qu’il avait de plus cher au monde ?

III

La mer est basse. Le ressac bat doucement le pied du banc des Samobrives. Il y a des flaques d’eau entre les rochers. Le granit brille comme de l’ébène ciré. On marche sur les goémons visqueux dont les cosses éclatent en faisant jaillir de petits jets liquides. Il faut prendre garde de glisser, car la chute serait douloureuse.

Quelle quantité de mollusques sur ce banc : des vignaux semblables à de gros limaçons, des moules, des clovisses, des mâcles, et surtout des huîtres par milliers !

Une demi-douzaine des plus belles se cachent sous les plantes marines. Je me trompe : il n’y en a que cinq. La place de la sixième est inoccupée !

Voilà maintenant que ces huîtres s’ouvrent aux rayons du soleil, afin de respirer la fraîche brise du large. En même temps s’échappe une sorte de chant, plaintif comme une litanie de semaine sainte.

Les valves de ces mollusques se sont lentement écartées. Entre leurs franges transparentes se dessinent quelques figures faciles à reconnaître. L’une est Raton, le père, un philosophe, un sage, qui sait accepter la vie sous toutes ses formes.

« Sans doute, pense-t-il, après avoir été rat, redevenir mollusque, cela ne laisse pas d’être pénible. Mais il faut se faire une raison et prendre les choses comme elles viennent ! »

Dans la deuxième huître, grimace une figure contrariée, dont les yeux jettent des éclairs. En vain cherche-t-elle à s’élancer hors de sa coquille. C’est dame Ratonne, et elle dit :

« Être enfermée dans cette prison d’écaille, moi qui tenais le premier rang dans notre ville de Ratopolis ! Moi qui, arrivée à la phase humaine, aurais été grande dame, princesse peut-être !… Ah ! le misérable Gardafour ! »

Dans la troisième huître, se montre la face bébête du cousin Raté, un franc nigaud, quelque peu poltron, qui dresserait l’oreille au moindre bruit, comme un lièvre. Il faut vous dire que, tout naturellement, en sa qualité de cousin, il faisait la cour à sa cousine. Or, Ratine, on le sait, en aimait un autre, et cet autre. Raté le jalousait cordialement.

« Ah ! ah ! faisait-il, quelle destinée ! Au moins, quand j’étais rat, je pouvais courir, me sauver, éviter les chats et les ratières. Mais ici, il suffit que l’on me cueille avec une douzaine de mes semblables, et le couteau grossier d’une écaillère m’ouvrira brutalement, et j’irai figurer sur la table d’un riche, et je serai avalé… vivant peut-être ! »

Dans la quatrième huître, c’est le cuisinier Rata, un chef très fier de ses talents, très vaniteux de son savoir.

« Le maudit Gardafour ! s’écriait-il. Si jamais je le tiens d’une main, je lui tords le cou de l’autre ! Moi, Rata, qui en faisais de si bons que le nom m’en est resté, être collé entre deux écailles ! Et ma femme Ratane…

— Je suis là, dit une voix qui sortait de la cinquième huître. Ne te fais pas de chagrin, mon pauvre Rata ! Si je ne puis me rapprocher de toi, je n’en suis pas moins à ton côté, et, quand tu remonteras l’échelle, nous la remonterons ensemble ! »

Bonne Ratane ! Une grosse boulotte, toute simple, toute modeste, aimant bien son mari, et, comme lui, très dévouée à ses maîtres.

Puis, alors, la triste litanie reprit sur un mode lugubre. Quelques centaines d’huîtres infortunées, attendant leur délivrance, elles aussi, se joignirent à ce concert de lamentations. Cela serrait le cœur. Et quel surcroît de douleur pour Raton, le père, et pour dame Ratonne, s’ils avaient su que leur fille n’était plus avec eux !

Soudain, tout se tut. Les écailles se refermèrent.

Gardafour venait d’arriver sur la grève, vêtu de sa longue robe d’enchanteur, coiffé du bonnet traditionnel, la physionomie farouche. Près de lui marchait le prince Kissador, vêtu de riches habits. On imaginerait difficilement à quel point ce seigneur était infatué de sa personne, et comme il se déhanchait d’une manière ridicule pour se donner des grâces.

« Où sommes-nous ? demanda-t-il.

— Au banc de Samobrives, mon prince, répondit obséquieusement Gardafour.

— Et cette famille Raton ?…

— Toujours à la place où je l’ai incrustée pour vous être agréable !

— Ah ! Gardafour, reprit le prince en frisant sa moustache, cette petite Ratine ! J’en suis ensorcelé ! Il faut qu’elle soit à moi ! Je te paie pour me servir, et si tu ne réussis pas, prends garde !…

— Prince, répondit Gardafour, si j’ai pu changer toute cette famille de rats en mollusques, avant que mon pouvoir ne m’eût été retiré, je n’aurais pu en faire des êtres humains, vous le savez !

— Oui, Gardafour, et c’est bien cela qui m’enrage !… »

Tous deux prirent pied sur le banc, au moment où deux personnes paraissaient sur l’autre côté de la grève. C’étaient la fée Firmenta et le jeune Ratin. Celui-ci tenait sur son cœur la double coquille qui renfermait sa bien-aimée.

Soudain ils aperçurent le prince et l’enchanteur.

« Gardafour, dit la fée, que viens-tu faire ici ? Préparer encore quelque machination criminelle ?

— Fée Firmenta, dit le prince Kissador, tu sais que je suis fou de cette gentille Ratine, assez peu avisée pour repousser un seigneur de ma tournure, et qui attend si impatiemment l’heure où tu la rendras jeune fille…

— Quand je la rendrai jeune fille, répondit Firmenta, ce sera pour appartenir à celui qu’elle préfère.

— Cet impertinent, riposta le prince, ce Ratin, dont Gardafour n’aura pas de peine à faire un âne, quand je lui aurai allongé les oreilles ! »

À cette insulte, le jeune homme bondit ; il allait s’élancer sur le prince et châtier son insolence, lorsque la fée lui saisit la main.

« Calme ta colère, dit-elle. Il n’est pas temps de te venger, et les insultes du prince tourneront un jour contre lui. Fais ce que tu as à faire, et partons. »

Ratin obéit et, après l’avoir pressée une dernière fois sur ses lèvres, il alla déposer l’huître au milieu de sa famille.

Presque aussitôt, la marée commença à recouvrir le banc de Samobrives, l’eau envahit les dernières pointes et tout disparut jusqu’à l’horizon de la haute mer, dont le contour se confondait avec celui du ciel.

IV

Cependant, à droite, quelques roches sont restées à découvert. La marée ne peut atteindre leur sommet, même lorsque la tempête pousse les lames à la côte.

C’est là que le prince et l’enchanteur se sont réfugiés. Lorsque le banc sera à sec, ils iront chercher la précieuse huître qui renferme Ratine et l’emporteront. Au fond, le prince est furieux. Si puissants que fussent les princes, et même les rois, ils ne pouvaient rien en ce temps-là contre les fées, et il en serait encore de même, si nous revenions jamais à cette heureuse époque.

Et, en effet, voici que Firmenta dit au beau jeune homme :

« Maintenant que la mer est haute. Raton et les siens vont remonter d’un échelon vers l’humanité. Je vais les faire poissons et, sous cette forme, ils n’auront plus rien à craindre de leurs ennemis.

— Même si on les pêche ?… fit observer Ratin.

— Sois tranquille, je veillerai sur eux. »

Par malheur, Gardafour avait entendu la fée et imaginé un plan ; suivi du prince, il se dirigea vers la terre ferme.

Alors la fée étendit sa baguette vers le banc de Samobrives, caché sous les eaux. Les huîtres de la famille Raton s’entr’ouvrirent. Il en sortit des poissons frétillants, tout joyeux de cette nouvelle transformation.

Raton, le père, — un brave et digne turbot, avec des tubercules sur son flanc brunâtre, et qui, s’il n’eût eu face humaine, vous aurait regardé de ses deux gros yeux placés sur le côté gauche.

Mme Ratonne, — une vive, avec la forte épine de son opercule et les piquants acérés de sa première dorsale, très belle, d’ailleurs, sous ses couleurs changeantes.

Mlle Ratine, — une jolie et élégante dorade de Chine, presque diaphane, bien attrayante dans son vêtement mélangé de noir, de rouge et d’azur.

Rata, — un farouche brochet de mer, corps allongé, bouche fendue jusqu’aux yeux, dents tranchantes, l’air furieux comme un requin en miniature, et d’une surprenante voracité.

Ratane, — une grosse truite saumonée, avec ses taches ocellées, couleur de vermillon, les deux croissants dessinés sur le fond argenté de ses écailles, et qui eût fait bonne figure sur la table d’un gourmet.

Enfin, le cousin Raté, — un merlan au dos d’un gris verdâtre. Mais, par une bizarrerie de la nature, ne voilà-t-il pas qu’il n’est qu’à moitié poisson ! Oui, l’extrémité de son corps, au lieu d’être terminée par une queue, est encore engagée entre deux écailles d’huître. N’est-ce pas là le comble du ridicule ? Pauvre cousin !

Et alors, merlan, truite, brochet, dorade, vive, turbot, rangés sous les eaux claires, au pied de la roche où Firmenta agitait sa baguette, semblaient dire :

« Merci, bonne fée, merci ! »

V

En ce moment, une masse, venant du large, se dessine plus nettement. C’est une chaloupe, avec sa grande misaine rougeâtre et son foc au vent. Elle arrive dans la baie, poussée par une fraîche brise. Le prince et l’enchanteur sont à bord, et c’est à eux que l’équipage doit vendre toute sa pêche.

Le chalut a été envoyé à la mer. Dans cette vaste poche que l’on promène sur le fond sablonneux se prennent par centaines toutes sortes de poissons, de mollusques et de crustacés, crabes, crevettes, homards, limandes, raies, soles, barbues, anges, vives, dorades, turbots, bars, rougets, grondins, mulets, surmulets et bien d’autres !

Aussi, quel danger menace la famille Raton, à peine délivrée de sa prison d’écaille ! Si par malheur le chalut la ramasse, elle n’en pourra plus sortir ! Alors, le turbot, la vive, le brochet, la truite, le merlan, saisis par la grosse main des matelots, seront jetés dans les paniers des mareyeurs, expédiés vers quelque grande capitale, étalés, palpitants encore, sur le marbre des revendeuses, tandis que la dorade, emportée par le prince, sera à jamais perdue pour son bien-aimé Ratin !

Mais voici le temps qui change. La mer grossit. Le vent siffle. L’orage éclate. C’est la rafale, c’est la tempête.

Le bateau est horriblement secoué par la houle. Il n’a pas le temps de relever son chalut qui se rompt, et, malgré les efforts du timonier, il est drossé vers la côte et se fracasse sur les récifs. À peine si le prince Kissador et Gardafour peuvent échapper au naufrage, grâce au dévouement des pêcheurs.

C’est la bonne fée, mes chers enfants, qui a déchaîné cet orage pour le salut de la famille Raton. Elle est toujours là, accompagnée du beau jeune homme, et sa merveilleuse baguette à la main.

Alors Raton et les siens frétillent sous les eaux qui se calment. Le turbot se tourne et se retourne, la vive nage coquettement, le brochet ouvre et ferme ses vigoureuses mâchoires, dans lesquelles s’engouffrent de petits poissons, la truite fait des grâces, et le merlan, que gênent ses écailles, se meut gauchement. Quant à la jolie dorade, elle semble attendre que Ratin se précipite sous les eaux pour la rejoindre !… Oui ! il le voudrait, mais la fée le retient.

« Non, dit-elle, pas avant que Ratine n’ait repris la forme sous laquelle elle a d’abord su te plaire ! »

VI

Une fort jolie ville, que la ville de Ratopolis. Elle est située dans un royaume dont j’ai oublié le nom, qui n’est ni en Europe, ni en Asie, ni en Afrique, ni en Océanie, ni en Amérique, bien qu’il se trouve quelque part.

En tout cas, le paysage, autour de Ratopolis, ressemble beaucoup à un paysage hollandais. C’est frais, c’est vert, c’est propre, avec des cours d’eau limpides, des berceaux ombragés de beaux arbres, des prairies grasses où paissent les plus heureux troupeaux du monde.

Comme toutes les villes, Ratopolis a des rues, des places, des boulevards ; mais ces boulevards, ces places, ces rues, sont bordés de fromages magnifiques, en guise de maisons : des gruyères, des croûte-rouges, des mareuils, des chesters de vingt espèces. Ils sont creusés à l’intérieur en étages, appartements, chambres. C’est là que vit, en république, une nombreuse population de rats, sage, modeste et prévoyante.

Il pouvait être sept heures du soir, un dimanche. En famille, rats et rates se promenaient pour respirer la fraîcheur. Après avoir bien travaillé toute la semaine à refaire les provisions du ménage, ils se reposaient le septième jour.

Or, le prince Kissador était alors à Ratopolis, accompagné de l’inséparable Gardafour. Ayant appris que les membres de la famille Raton, après avoir été poissons pendant quelque temps, étaient redevenus rats, ils s’occupaient à leur préparer de secrètes embûches.

« Quand je songe, répétait le prince, que c’est encore à cette fée maudite qu’ils doivent leur nouvelle transformation !

— Eh ! tant mieux, répondait Gardafour. Ils seront maintenant plus faciles à prendre. Des poissons, cela s’échappe trop aisément. À présent, les voilà rats ou rates, et nous saurons bien nous en emparer, et, une fois en votre pouvoir, ajouta l’enchanteur, la belle Ratine finira par être folle de votre seigneurie.

À ce discours, le fat se rengorgeait, se pavanait, lançait des œillades aux jolies rates en promenade.

— Gardafour, dit-il, tout est prêt ?

— Tout, mon prince, et Ratine n’échappera pas au piège que je lui ai tendu.

Et Gardafour montrait un élégant berceau de feuillage, disposé au coin de la place.

— Ce berceau cache un piège, dit-il, et je vous promets que la belle sera aujourd’hui même dans le palais de votre seigneurie, où elle ne pourra résister aux grâces de votre esprit et aux séductions de votre personne.

Et l’imbécile de gober ces grosses flatteries de l’enchanteur !

— La voilà, dit Gardafour. Venez, mon prince, il ne faut pas qu’elle nous aperçoive. »

Tous deux gagnèrent la rue voisine.

C’était Ratine, en effet, mais Ratin l’accompagnait pour rentrer au logis. Qu’elle était charmante, avec sa jolie figure de blonde et sa gracieuse tournure de rate ! Et le jeune homme lui disait :

« Ah ! chère Ratine, que n’es-tu déjà une demoiselle ! Si, pour t’épouser tout de suite, j’avais pu redevenir rat, je n’aurais pas hésité. Mais cela est impossible.

— Eh bien, mon cher Ratin, il faut attendre…

— Attendre ! Toujours attendre !

— Qu’importe, puisque tu sais que je t’aime et ne serai jamais qu’à toi. D’ailleurs la bonne fée nous protège, et nous n’avons plus rien à craindre du méchant Gardafour ni du prince Kissador…

— Cet impertinent, s’écria Ratin, ce sot que je corrigerai…

— Non, mon Ratin, non, ne lui cherche pas querelle ! Il a des gardes qui le défendraient… Aie patience, puisqu’il le faut, et confiance, puisque je t’aime ! »

Tandis que Ratine disait si gentiment ces choses, le jeune homme la pressait sur son cœur, lui baisait ses petites pattes.

Et comme elle se sentait un peu fatiguée de sa promenade :

« Ratin, dit-elle, voilà le berceau sous lequel j’ai l’habitude de me reposer. Va à la maison prévenir mon père et ma mère qu’ils me retrouveront ici pour aller à la fête. »

Et Ratine se glissa sous le berceau.

Soudain il se fit un bruit sec, comme le craquement d’un ressort qui se détend…

Le feuillage cachait une perfide ratière, et Ratine, qui ne pouvait s’en défier, venait de toucher le ressort. Brusquement, une grille s’était abattue devant le berceau, et maintenant elle était prise !

Ratin jeta un cri de colère, auquel répondit le cri de désespoir de Ratine, auquel répondit le cri de triomphe de Gardafour, qui accourait avec le prince Kissador.

En vain le jeune homme s’accrochait-il à la grille pour en briser les barreaux, en vain voulut-il se jeter sur le prince.

Le mieux était d’aller chercher du secours pour délivrer la malheureuse Ratine, et c’est ce que fit Ratin en s’échappant par la grande rue de Ratopolis.

Pendant ce temps, Ratine était extraite de la ratière, et le prince Kissador lui disait le plus galamment du monde :

« Je te tiens, petite, et maintenant, tu ne m’échapperas plus ! »

VII

C’était l’une des plus élégantes maisons de Ratopolis, — un magnifique fromage de Hollande, — qu’habitait la famille Raton. Le salon, la salle à manger, les chambres à coucher, toutes les pièces nécessaires au service, étaient distribués avec goût et confort. C’est que Raton et les siens comptaient parmi les notables de la ville, et jouissaient de l’estime universelle.

Ce retour à son ancienne situation n’avait point enflé le cœur de ce digne philosophe. Ce qu’il avait été, il ne devait pas cesser de l’être, modeste dans ses ambitions, un vrai sage dont La Fontaine eût fait le président de son conseil de rats. On se fût toujours bien trouvé de suivre ses avis. Seulement il était devenu goutteux et marchait avec une béquille, lorsque la goutte ne le retenait pas dans son grand fauteuil. Il attribuait cela à l’humidité du banc de Samobrives, où il avait végété plusieurs mois. Bien qu’il eût été aux eaux réputées les meilleures, il en était revenu plus goutteux qu’avant. Cela était d’autant plus fâcheux pour lui que, phénomène très bizarre, cette goutte le rendait impropre à toute métamorphose ultérieure. En effet, la métempsycose ne pouvait s’exercer sur les individus atteints de cette maladie des riches. Raton resterait donc rat, tant qu’il serait goutteux.

Mais Ratonne, elle, n’était pas philosophe. Voyez-vous sa situation, alors que, promue dame et grande dame, elle aurait pour mari un simple rat, et un rat goutteux encore ! Ce serait à mourir de honte ! Aussi était-elle plus acariâtre, plus irritable que jamais, cherchant noise à son époux, gourmandant ses servantes, à propos d’ordres mal exécutés parce qu’ils étaient mal donnés, faisant la vie dure à toute sa maison.

« Il faudra pourtant vous guérir, Monsieur, disait-elle, et je saurai bien vous y contraindre !

— Je ne demanderais pas mieux, ma bonne, répondait Raton, mais je crains que ce ne soit impossible, et je devrai me résigner à rester rat…

— Rat ! moi, la femme d’un rat ! et de quoi aurai-je l’air ?… Et ne voilà-t-il pas, d’autre part, notre fille amoureuse d’un garçon qui n’a pas le sou !… Quelle honte ! Supposez que je sois princesse un jour, Ratine sera princesse aussi…

— C’est donc que je serai prince, répliqua Raton, non sans une pointe de malice.

— Vous, prince, avec une queue et des pattes ! Voyez-vous le beau seigneur ! »

C’était ainsi que, toute la journée, on entendait geindre dame Ratonne. Le plus souvent, elle essayait de passer sa mauvaise humeur sur le cousin Raté. Il est vrai que le pauvre cousin ne cessait de prêter à la plaisanterie.

Cette fois encore, la métamorphose n’avait pas été complète.

Il n’était rat qu’à moitié, — rat par devant, mais poisson par derrière avec une queue de merlan, ce qui le rendait absolument grotesque. Dans ces conditions, allez donc plaire à la belle Ratine, ou même aux jolies autres rates de Ratopolis !

« Mais, qu’ai-je donc fait à la nature, pour qu’elle me traite ainsi, s’écriait-il, qu’ai-je donc fait ?

— Veux-tu bien cacher cette vilaine queue ! disait dame Ratonne.

— Je ne peux pas, ma tante !

— Eh bien, coupe-la, imbécile, coupe-la ! »

Et le cuisinier Rata offrait de procéder à cette section, puis d’accommoder cette queue de merlan d’une façon supérieure. Quel régal c’eût été pour un jour de fête tel que celui-ci !

Jour de fête à Ratopolis ? Oui, mes chers enfants ! Aussi la famille Raton se proposait-elle de prendre part aux réjouissances publiques. Elle n’attendait plus pour partir que le retour de Ratine.

En ce moment, un carrosse s’arrêta à la porte de la maison. C’était celui de la fée Firmenta en costume de brocart et d’or, qui venait rendre visite à ses protégés. Si elle souriait parfois des ambitions risibles de Ratonne, des jactances ridicules de Rata, des bêtises de Ratane, des lamentations du cousin Raté, elle faisait grand cas du bon sens de Raton, elle adorait la charmante Ratine et s’employait au succès de son mariage. Et, en sa présence, dame Ratonne n’osait plus reprocher au beau jeune homme de ne pas même être prince.

On fit donc accueil à la fée, sans lui ménager les remercîments pour tout ce qu’elle avait fait et ferait encore.

« Car nous avons bien besoin de vous, madame la fée ! dit Ratonne. Ah ! quand serai-je dame ?

— Patience, patience, répondit Firmenta. Il faut laisser opérer la nature, et cela demande un certain temps.

— Mais pourquoi veut-elle que j’aie une queue de merlan, quoique je sois redevenu rat ? s’écria le cousin en faisant une mine pitoyable. Madame la fée, ne pourrait-on m’en débarrasser ?…

— Hélas ! non, répondit Firmenta, et, vraiment, vous n’avez pas de chance. C’est votre nom de Raté qui veut cela, probablement. Espérons cependant que vous n’aurez point une queue de rat quand vous deviendrez oiseau !

— Oh ! s’écria dame Ratonne, que je voudrais donc être une reine de volière !

— Et moi, une belle grosse dinde truffée ! dit naïvement la bonne Ratane.

— Et moi, un roi de basse-cour ! ajouta Rata.

— Vous serez ce que vous serez, riposta le père Raton. Quant à moi, je suis rat, et le resterai grâce à ma goutte, et mieux vaut l’être, après tout, que de se retrousser les plumes, comme bien des oiseaux de ma connaissance ! »

En ce moment, la porte s’ouvrit, le jeune Ratin parut, pâle, défait. En quelques mots, il eut raconté l’histoire de la ratière, et comment Ratine était tombée dans le piège du perfide Gardafour.

« Ah ! c’est ainsi, répondit la fée. Tu veux lutter encore, maudit enchanteur ! Soit ! À nous deux ! »

VIII

Oui, mes chers enfants, tout Ratopolis est en fête, et cela vous eût bien amusés, si vos parents avaient pu vous y conduire. Jugez donc ! Partout de larges arceaux avec des transparents de mille couleurs, des arcs de feuillage au-dessus des rues pavoisées, des maisons tendues de tapisseries, des pièces d’artifices se croisant dans les airs, de la musique à chaque coin de carrefour, et, je vous prie de le croire, les rats en montreraient aux meilleurs orphéons du monde. Ils ont de petites voix douces, des voix de flûte d’un charme inexprimable. Et, comme ils interprètent les œuvres de leurs compositeurs : les Rassini, les Ragner, les Rassenet et tant d’autres maîtres !

Mais, ce qui eût excité votre admiration, c’est un cortège de tous les rats de l’univers et de tous ceux qui, sans être rats, ont mérité ce nom significatif.

On y voit des rats qui ressemblent à Harpagon, portant sous la patte leur précieuse cassette d’avare ; des rats à poils, vieux grognards, dont la guerre a fait des héros, toujours prêts à égorger le genre humain pour conquérir un galon de plus ; des rats à trompe, avec une vraie queue sur le nez, comme en fabriquent ces farceurs de zouaves africains ; des rats d’église, humbles et modestes ; des rats de cave, habitués à fourrer leur museau dans la marchandise pour le compte des gouvernements ; et surtout des quantités fabuleuses de ces gentils rats de la danse qui exécutent les passes et contre-passes d’un ballet d’opéra !

C’est au milieu de ce concours de beau monde que s’avançait la famille Raton, conduite par la fée. Mais elle ne voyait rien de cet éblouissant spectacle. Elle ne songeait qu’à Ratine, la pauvre Ratine, enlevée à l’amour de ses père et mère, comme à l’amour de son fiancé !

On arriva ainsi sur la grande place. Si la ratière était toujours sous le berceau, Ratine ne s’y trouvait plus.

« Rendez-moi ma fille ! » s’écriait dame Ratonne, dont toute l’ambition n’allait plus qu’à retrouver son enfant, et cela faisait réellement pitié de l’entendre.

La fée essayait en vain de dissimuler sa colère contre Gardafour. On le voyait à ses lèvres pincées, à ses yeux qui avaient perdu leur douceur habituelle.

Un grand brouhaha s’éleva alors au fond de la place. C’était un cortège de princes, de ducs, de marquis, enfin des plus magnifiques seigneurs en costumes superbes, précédés de gardes armés de toutes pièces.

En tête du principal groupe se détachait le prince Kissador, distribuant des sourires, des saluts protecteurs à toutes ces petites gens qui lui faisaient la cour.

Puis, en arrière, au milieu des serviteurs, se traînait une pauvre et jolie rate. C’était Ratine, si surveillée, si entourée, qu’elle ne pouvait songer à fuir. Ses doux yeux, pleins de larmes, en disaient plus que je ne saurais vous en dire. Gardafour, marchant près d’elle, ne la quittait pas du regard. Ah ! il la tenait bien, cette fois !

« Ratine… ma fille !…

— Ratine… ma fiancée ! » s’écrièrent Ratonne et Ratin, qui essayèrent vainement d’arriver jusqu’à elle.

Il fallait voir les ricanements dont le prince Kissador saluait la famille Raton, et quel coup d’œil provocateur Gardafour lançait à la fée Firmenta. Bien qu’il fût privé de son pouvoir de génie, il avait triomphé, rien qu’en employant une simple ratière. Et, en même temps, les seigneurs complimentaient le prince sur sa conquête. Avec quelle fatuité le sot recevait ces compliments !

Soudain la fée étend le bras, agite sa baguette, et aussitôt s’opère une nouvelle métamorphose.

Si le père Raton reste rat, voilà dame Ratone changée en perruche. Rata en paon, Ratane en oie, et le cousin Raté en héron. Mais, toujours sa mauvaise chance, et, au lieu d’une belle queue d’oiseau, c’est une maigre queue de rat qui frétille sous son plumage !

Au même moment, une colombe s’enlève légèrement du groupe des seigneurs : c’est Ratine !

Que l’on juge de l’hébétement du prince Kissador, de la colère de Gardafour ! Et les voilà tous, courtisans et serviteurs, à la poursuite de Ratine, qui s’enfuit à tire d’aile.

Le décor a changé. Ce n’est plus la grande place de Ratopolis, c’est un paysage admirable dans un cadre de grands arbres. Et des divers coins du ciel s’approchent mille oiseaux, qui viennent faire accueil à leurs nouveaux frères aériens.

Alors dame Ratone, fière de son plumage, heureuse de son caquetage, se livre aux ébats les plus gracieux, tandis que, toute honteuse, la bonne Ratane ne sait plus où cacher ses pattes d’oie.

De son côté, Rata — dom Rata, s’il vous plaît — fait la roue, comme s’il avait été paon toute sa vie, tandis que le pauvre cousin murmure à voix basse :

« Raté encore !… Raté toujours ! »

Mais voici qu’une colombe traverse l’espace, en poussant de petits cris joyeux, décrit des courbes élégantes et vient se poser légèrement sur l’épaule du beau jeune homme.

C’est la charmante Ratine, et l’on peut l’entendre qui murmure à l’oreille de son fiancé en battant de l’aile :

« Je t’aime, mon Ratin, je t’aime ! »

IX

Où sommes-nous, mes chers enfants ? Toujours dans un de ces pays que je ne connais pas, dont je ne pourrais dire le nom. Mais celui-ci, avec ses vastes paysages encadrés d’arbres de la zone tropicale, ses temples qui se découpent un peu crûment sur un ciel très bleu, il ressemble à l’Inde, et ses habitants à des Hindous.

Entrons dans ce caravansérail, une sorte d’immense auberge, ouverte à tout venant. C’est là qu’est réunie la famille Raton, au complet. Suivant le conseil de la Fée Firmenta, elle s’est mise en voyage. Le plus sûr, en effet, c’était de quitter Ratopolis, pour échapper aux vengeances du prince, tant que l’on ne serait pas assez fort pour se défendre. Ratonne, Ratane, Ratine, Rata et Raté ne sont encore que de simples volatiles. Qu’ils deviennent des fauves, et il ne sera plus si facile d’en avoir raison.

Oui, de simples volatiles, parmi lesquels Ratane a été une des moins favorisées. Aussi se promène-t-elle seule dans la cour du caravansérail.

« Hélas ! hélas ! s’écrie-t-elle, après avoir été une truite élégante, une rate qui a su plaire, être devenue une oie, une oie domestique, une de ces oies de basse-cour que n’importe quel cuisinier peut farcir de marrons ! »

Et elle soupirait à cette idée, ajoutant :

« Qui sait même si mon mari n’aura pas la pensée de le faire ? C’est qu’il me dédaigne, à présent ! Comment voulez-vous qu’un paon si majestueux ait la moindre considération pour une oie si vulgaire ? Si encore j’étais dinde !… Mais non ! Et Rata ne me trouve plus à son goût ! »

Et cela ne parut que trop, lorsque le vaniteux Rata entra dans la cour. Mais aussi quel beau paon ! Il agite sa légère et mobile aigrette, peinte des plus brillantes couleurs. Il hérisse son plumage, qui semble brodé de fleurs et chargé de pierres précieuses. Il déploie largement le superbe éventail de ses plumes et les barbes soyeuses qui recouvrent ses pennes caudales. Comment cet admirable oiseau pourrait-il s’abaisser jusqu’à cette oie si peu attrayante sous son duvet gris cendré et son manteau brun ?

« Mon cher Rata ! dit-elle.

— Qui ose prononcer mon nom ? réplique le paon.

— Moi !

— Une oie ! Quelle est cette oie ?…

— Je suis votre Ratane !

— Ah ! fi ! quelle horreur ! Passez chemin, je vous prie ! »

Vraiment la vanité fait dire bien des sottises.

C’est que l’exemple lui venait de haut, à cet orgueilleux. Est-ce que sa maîtresse Ratonne montrait plus de bon sens ? Est-ce qu’elle ne traitait pas aussi dédaigneusement son époux ?

Et, précisément, la voilà qui fait son entrée, accompagnée de son mari, de sa fille, de Ratin et du cousin Raté.

Ratine est ravissante en colombe, avec son plumage cendré bleuâtre, le dessous de son cou vert doré, à nuances changeantes, sa poitrine d’un roux vénitien, et la délicate tache blanche qui la marque à chaque aile.

Aussi, comme Ratin la dévore des yeux ! Et quel mélodieux ron-ron elle fait entendre en voletant autour du beau jeune homme !

Le père Raton, appuyé sur sa béquille, regardait sa fille avec admiration. Comme il la trouvait belle ! Mais, ce qui est certain, c’est que dame Ratonne se trouvait plus belle encore.

Ah ! que la nature avait bien fait de la métamorphoser en perruche ! Elle bavardait, elle bavardait ! Elle étageait sa queue à rendre jaloux dom Rata lui-même. Si vous l’aviez vue, quand elle se plaçait dans un rayon de soleil pour faire miroiter le duvet jaune de son cou, lorsqu’elle agitait ses plumes vertes et ses rémiges bleuâtres ! C’était, en vérité, un des plus admirables spécimens des perruches de l’Orient.

« Eh bien, es-tu contente de ta destinée, bobonne ? lui demanda Raton.

— Il n’y a plus ici de bobonne ! répondit-elle d’un ton sec. Je vous prie de mesurer vos expressions et de ne pas oublier la distance qui nous sépare maintenant !

— Moi ! ton mari ?…

— Un rat, le mari d’une perruche ! Vous êtes fou, mon cher ! »

Et dame Ratonne de se rengorger, tandis que Rata se pavanait près d’elle.

Raton fit un petit signe d’amitié à sa servante, qui n’avait point démérité à ses yeux. Puis il se dit :

« Ah ! les femmes ! les femmes ! Les voyez-vous, lorsque la vanité leur tourne la tête, — et même quand elle ne la leur tourne pas ! Mais, soyons philosophe ! »

Et, pendant cette scène de famille, que devenait le cousin Raté avec cet appendice qui n’appartient même pas à son espèce ? Après avoir été rat avec une queue de merlan, être héron avec une queue de rat ! Si cela continuait de la sorte, à mesure qu’il s’élèverait dans l’échelle des êtres, ce serait déplorable ! Aussi, demeurait-il là, dans un coin de la cour, perché sur une patte, ainsi que le font les hérons pensifs, montrant le devant de son corps dont la blancheur se relevait de petites lames noires, son plumage cendré, et sa huppe mélancoliquement rabattue en arrière.

Il fut alors question de continuer le voyage, afin d’admirer le pays dans toute sa beauté.

Mais dame Ratonne n’admirait qu’elle, et dom Rata n’admirait que lui. Ni l’un ni l’autre ne regardaient ces incomparables paysages, leur préférant villes et bourgades, afin d’y déployer leurs grâces.

Enfin, on discutait là-dessus, lorsqu’un nouveau personnage parut à la porte du caravansérail.

C’était un de ces guides du pays, vêtu à la mode hindoue, qui venait offrir ses services aux voyageurs.

« Mon ami, lui demanda Raton, qu’y a-t-il de curieux à voir ?

— Une merveille sans égale, répondit le guide, c’est le grand sphinx du désert.

— Du désert ! fit dédaigneusement dame Ratonne.

— Nous ne sommes point venus pour visiter un désert, ajouta dom Rata.

— Oh ! répondit le guide, un désert qui n’en sera plus un aujourd’hui, car c’est la fête du sphinx, et l’on vient l’adorer de tous les coins du monde. »

Cela était bien pour engager nos vaniteux volatiles à lui rendre visite. Peu importait, d’ailleurs, à Ratine et à son fiancé en quel endroit on les conduirait, pourvu qu’ils y allassent ensemble. Quant au cousin Raté et à la bonne Ratane, c’est précisément au fond d’un désert qu’ils eussent voulu se réfugier.

« En route, dit dame Ratonne.

— En route, » répondit le guide.

Un instant après, tous avaient quitté le caravansérail, sans se douter que ce guide fût l’enchanteur Gardafour, méconnaissable sous son déguisement, et qui les attirait dans un nouveau piège.

X

Quel superbe sphinx, infiniment plus beau que ces sphinx d’Égypte, si célèbres pourtant ! Celui-là s’appelait le sphinx de Romiradour, et c’était la huitième merveille de l’univers.

La famille Raton venait d’arriver à la lisière d’une vaste plaine, entourée de forêts épaisses, que dominait en arrière une chaîne de montagnes revêtues de neiges éternelles.

Au milieu de cette plaine, figurez-vous un animal taillé dans le marbre. Il est couché sur l’herbe, la face droite, les pattes de devant croisées l’une sur l’autre, le corps allongé comme une colline. Il mesure au moins cinq cents pieds de longueur sur cent de large, et sa tête s’élève à quatre-vingts pieds au-dessus du sol.

Ce sphinx a bien l’air indéchiffrable qui distingue ses confrères. Jamais il n’a livré le secret qu’il garde depuis des milliers de siècles. Et cependant son vaste cerveau est ouvert à quiconque veut le visiter. On y pénètre par une porte ménagée entre les pattes. Des escaliers intérieurs donnent accès à ses yeux, à ses oreilles, à son nez, à sa bouche, et jusque dans cette forêt de cheveux qui hérisse son crâne.

Au surplus, pour bien vous rendre compte de l’énormité de ce monstre, sachez que dix personnes tiendraient à l’aise dans l’orbite de ses yeux, trente dans le pavillon de ses oreilles, quarante entre les cartilages de son nez, soixante dans sa bouche, où l’on pourrait donner un bal, et une centaine dans sa chevelure touffue comme une forêt d’Amérique. Aussi, de partout vient-on, non pas le consulter, puisqu’il ne veut rien répondre, de peur de se tromper, mais le visiter comme on fait de la statue de saint Charles, dans une des îles du lac Majeur.

On me permettra, mes chers enfants, de ne pas insister davantage sur la description de cette merveille qui fait honneur au génie de l’homme. Ni les pyramides d’Égypte, ni les jardins suspendus de Babylone, ni le colosse de Rhodes, ni le phare d’Alexandrie, ni la tour Eiffel, ne peuvent lui être comparés. Lorsque les géographes seront enfin fixés sur le pays où se trouve le grand sphinx de Romiradour, je compte bien que vous irez lui rendre visite pendant vos vacances.

Mais Gardafour le connaissait, lui, et c’est là qu’il conduisait la famille Raton. En lui disant qu’il y avait grand concours de populaire dans le pays, il l’avait indignement trompée. Voilà qui allait singulièrement contrarier le paon et la perruche ! Du superbe sphinx ils ne se souciaient guère.

Comme vous le pensez, il y avait eu un plan arrêté entre l’enchanteur et le prince Kissador. Aussi le prince était-il là, sur la lisière d’une forêt voisine, avec une centaine de ses gardes. Dès que la famille Raton aurait pénétré dans le sphinx, on l’y prendrait comme en une ratière. Si cent hommes ne parvenaient pas à s’emparer de cinq oiseaux, d’un rat et d’un jeune amoureux, c’est que ceux-ci seraient protégés par quelque puissance surnaturelle.

En les attendant, le prince allait et venait. Il donnait les signes de la plus vive impatience. Avoir été vaincu dans ses entreprises contre la belle Ratine ! Ah ! quelle vengeance il eût tiré de cette famille si Gardafour avait recouvré son pouvoir ! Mais l’enchanteur était encore réduit à l’impuissance pour quelques semaines.

Enfin, cette fois, toutes les mesures avaient été si bien prises, que vraisemblablement, ni Ratine, ni les siens n’échapperaient aux machinations de leur persécuteur.

En ce moment, Gardafour se montra en tête de la petite caravane, et le prince, entouré de ses gardes, se tint prêt à intervenir.

XI

Le père Raton marchait d’un bon pas, malgré sa goutte. La colombe, décrivant de grands cercles dans l’espace, venait de temps en temps se poser sur l’épaule de Ratin. La perruche, voltigeant d’arbre en arbre, s’élevait pour tâcher d’apercevoir la foule promise. Le paon tenait sa queue soigneusement repliée, pour ne pas la déchirer aux épines, tandis que Ratane se dandinait sur ses larges pattes. Derrière eux le héron, bec baissé, frappait rageusement l’air de sa queue de rat. Il avait bien essayé de la fourrer dans sa poche, je veux dire sous son aile, mais il avait dû y renoncer, parce que celle-ci était trop courte.

Enfin, les voyageurs arrivèrent au pied du sphinx. Jamais ils n’avaient rien vu de si beau.

Cependant dame Ratonne et dom Rata interrogeaient le guide, disant :

« Et ce grand concours de monde que vous nous avez promis ?

— Dès que vous aurez atteint la tête du monstre, répondit l’enchanteur, vous dominerez la foule, et vous serez vus de plusieurs lieues à la ronde.

— Eh bien, entrons vite !

— Entrons. »

Tous pénétrèrent à l’intérieur, sans défiance. Ils ne s’aperçurent même pas que le guide était resté en dehors, après avoir refermé sur eux la porte ménagée entre les pattes du gigantesque animal.

Au dedans régnait une demi-clarté, qui se glissait par les ouvertures de la face, le long des escaliers intérieurs. Après quelques instants, on put voir Raton se promenant entre les lèvres du sphinx, dame Ratonne voletant sur le bout du nez où elle se livrait aux plus coquets ébats, dom Rata au sommet du crâne, faisant une roue à éclipser les rayons du soleil.

Le jeune Ratin et la jeune Ratine étaient placés dans le pavillon de l’oreille droite, où ils se chuchotaient les plus douces choses.

Dans l’œil droit se tenait Ratane, dont on ne pouvait apercevoir le modeste plumage ; dans l’œil gauche, le cousin Raté, dissimulant de son mieux sa queue lamentable.

De ces divers points de la face, la famille Raton se trouvait heureusement postée pour contempler le splendide panorama qui se déroulait jusqu’aux extrêmes limites de l’horizon.

Le temps était superbe, pas un seul nuage au ciel, pas une vapeur à la surface du sol.

Soudain une masse animée se dessine sur la lisière de la forêt. Elle s’avance, elle s’approche. Est-ce donc la foule des adorateurs du sphinx de Romiradour ?

Non ! Ce sont des gens armés de piques, de sabres, d’arcs, d’arbalètes, marchant en peloton serré. Ils ne peuvent avoir que de mauvais desseins.

En effet, le prince Kissador est à leur tête, suivi de l’enchanteur, qui a quitté ses vêtements de guide. La famille Raton se sent perdue, à moins que ceux de ses membres qui ont des ailes ne s’envolent à travers l’espace.

« Fuis, ma chère Ratine, lui crie son fiancé. Fuis !… Laisse-moi aux mains de ces misérables !

— T’abandonner… Jamais ! » répond Ratine.

Et, d’ailleurs, c’eût été trop imprudent. Une flèche aurait pu percer la colombe, et aussi la perruche, le paon, l’oie, le héron. Mieux valait se cacher dans les profondeurs du sphinx. Peut-être réussirait-on à s’échapper quand la nuit serait venue, à se sauver par quelque issue secrète, sans rien craindre des arbalétriers du prince.

Ah ! combien il était regrettable que la fée Firmenta n’eût pas accompagné ses protégés au cours de ce voyage !

Cependant le beau jeune homme avait eu une idée, et très simple, comme toutes les bonnes idées : c’était de barricader la porte à l’intérieur, et c’est ce qui fut fait sans retard.

Il était temps, car le prince Kissador, Gardafour et les gardes, arrêtés à quelques pas du sphinx, interpellaient les prisonniers pour les sommer de se rendre.

Un « non ! » bien accentué, qui sortit des lèvres du monstre, ce fut la seule réponse qu’ils obtinrent.

Alors, les gardes de se précipiter vers la porte, et, comme ils l’assaillirent avec d’énormes quartiers de roches, il fut manifeste qu’elle ne tarderait pas à céder.

Mais, voici qu’une légère vapeur enveloppe la chevelure du sphinx, et, se dégageant de ses dernières volutes, la fée Firmenta apparaît debout sur la tête du sphynx de Romiradour.

À cette miraculeuse apparition, les gardes reculent. Mais Gardafour parvient à les ramener à l’assaut, et les ais de la porte commencent à s’ébranler sous leurs coups.

En ce moment, la fée abaisse vers le sol la baguette qui tremble dans sa main.

Quelle irruption inattendue se fait à travers la porte disjointe !

Une tigresse, un ours, une panthère, se précipitent sur les gardes. La tigresse, c’est Ratonne, avec son pelage fauve. L’ours, c’est Rata, le poil hérissé, les griffes ouvertes. La panthère, c’est Ratane, qui bondit effroyablement. Cette dernière métamorphose a changé les trois volatiles en bêtes féroces.

En même temps, Ratine s’est transformée en une biche élégante, et le cousin Raté a pris la forme d’un baudet, qui brait avec une voix terrible. Mais — voyez le mauvais sort ! — il a conservé sa queue de héron, et c’est une queue d’oiseau qui pend à l’extrémité de sa croupe ! Décidément il est impossible de fuir sa destinée.

À la vue des trois formidables fauves, les gardes n’ont pas hésité un instant ; ils ont détalé comme s’ils avaient le feu à leurs trousses. Rien n’aurait pu les retenir, d’autant plus que le prince Kissador et Gardafour leur ont donné l’exemple. D’être dévorés vivants, cela ne leur convenait pas, parait-il.

Mais, si le prince et l’enchanteur ont pu gagner la forêt, quelques-uns de leurs gardes ont été moins heureux. La tigresse, l’ours et la panthère étaient parvenus à leur barrer la route. Aussi les pauvres diables ne songèrent-ils qu’à chercher refuge à l’intérieur du sphinx, et bientôt on les vit allant et venant dans sa vaste bouche.

Pour une mauvaise idée, c’était une mauvaise idée et, lorsqu’ils le reconnurent, il était trop tard.

En effet, la fée Firmenta étend de nouveau sa baguette, et des hurlements épouvantables se propagent comme les éclats de la foudre à travers l’espace.

Le sphinx vient de se changer en lion.

Et quel lion ! Sa crinière se hérisse, ses yeux jettent des flammes, ses mâchoires s’ouvrent, se ferment et commencent leur œuvre de mastication… Un instant après, les gardes du prince Kissador ont été broyés par les dents du formidable animal.

Alors la fée Firmenta saute légèrement sur le sol. À ses pieds viennent ramper la tigresse, l’ours, la panthère, comme font les animaux féroces aux pieds de la dompteuse qui les tient sous son regard.

C’est depuis cette époque que le sphinx est devenu le lion de Romiradour.

XII

Un certain temps s’est écoulé. La famille Raton a définitivement conquis la forme humaine, — sauf le père qui, toujours aussi goutteux que philosophe, est resté rat. À sa place, d’autres se seraient dépités, ils auraient crié à l’injustice du sort, maudit l’existence. Lui se contentait de sourire, heureux, disait-il, de n’avoir rien à changer à ses habitudes.

Quoi qu’il en soit, tout rat qu’il est, c’est un riche seigneur. Comme sa femme n’eût point consenti à habiter son vieux fromage de Ratopolis, c’est dans une grande cité, la capitale d’un pays encore inconnu, qu’il occupe un palais somptueux, sans en être plus fier pour cela. La fierté, ou plutôt la vanité, il la laisse à dame Ratonne, devenue duchesse. Il faut la voir se promener dans ses appartements dont elle finira par user les glaces à force de s’y regarder !

Ce jour-là, du reste, le duc Raton a brossé son poil avec le plus grand soin, et fait autant de toilette qu’on en peut attendre d’un rat. Quant à la duchesse, elle s’est parée de ses plus beaux atours : robe à ramages, où se mélangent le velours frappé, le crêpe de Chine, le surah, la peluche, le satin, le brocard et la moire ; corsage à la Henri II ; traîne brodée de jais, de saphirs et de perles, longue de plusieurs aunes, remplaçant les diverses queues qu’elle portait avant d’être femme ; diamants qui jettent des feux étincelants ; dentelles que l’habile Arachné n’aurait pu faire ni plus fines, ni plus riches ; chapeau Rembrandt, sur lequel s’étage un parterre de fleurs ; enfin, tout ce qu’il y a de plus à la mode.

Mais, demanderez-vous, pourquoi ce luxe d’ajustement ? Le voici :

C’est aujourd’hui que l’on va célébrer, dans la chapelle du palais, le mariage de la charmante Ratine avec le prince Ratin. Oui, il est devenu prince, pour plaire à sa belle-mère. — Et comment ? — En achetant une principauté. — Bon ! Les principautés, bien qu’elles soient en baisse, doivent coûter assez cher !… — Sans doute ! Aussi Ratin a-t-il consacré à cette acquisition une partie du prix de la perle, — vous n’avez point oublié, la fameuse perle, trouvée dans l’huître de Ratine, qui valait plusieurs millions !

Il est donc riche. Pourtant ne croyez pas que la richesse ait modifié ses goûts ni ceux de sa fiancée qui va devenir princesse en l’épousant. Non ! Bien que sa mère soit duchesse, elle est toujours la jeune fille modeste que vous connaissez, et le prince Ratin en est plus épris que jamais. Elle est si belle dans sa toilette blanche, enguirlandée de fleurs d’oranger !

Il va sans dire que la fée Firmenta est venue assister à ce mariage, qui est un peu son œuvre.

C’est donc un grand jour pour toute la famille. Aussi dom Rata est-il superbe. En sa qualité d’ex-cuisinier, il est devenu homme politique. Rien de beau comme son habit de pair, qui a dû lui coûter gros, car en le retournant, on peut en faire un habit de sénateur, — ce qui est très avantageux.

Ratane, elle, n’est plus une oie, à sa grande satisfaction : c’est une dame pour accompagner. Son époux s’est fait pardonner ses dédaigneuses manières d’autrefois. Il lui est revenu tout entier et se montre même un peu jaloux des seigneurs qui papillonnent autour de son épouse.

Quant au cousin Raté… Mais il va entrer tout à l’heure, et vous pourrez le contempler à votre aise.

Les invités sont réunis dans le grand salon constellé de lumières, embaumé du parfum des fleurs, orné des meubles les plus riches, drapé de tentures comme on n’en fait plus de nos jours.

On est venu des environs pour assister au mariage du prince Ratin. Les grands seigneurs, les grandes dames, ont voulu faire cortège à ce couple charmant. Un majordome annonce que tout est prêt pour la cérémonie. Alors se forme le plus merveilleux cortège que l’on puisse voir, et qui se dirige vers la chapelle, tandis qu’une harmonieuse musique se fait entendre.

Il ne fallut pas moins d’une heure pour le défilé de ces importants personnages. Enfin, dans un des derniers groupes, paraît le cousin Raté.

Un joli jeune homme, ma foi, une vraie gravure de mode ; manteau de cour, chapeau orné d’une magnifique plume qui balaie le sol à chaque salut.

Le cousin est marquis, s’il vous plaît, et ne fait point tache dans la famille. Il a fort bonne mine, il se présente avec grâce. Aussi les compliments ne lui manquent-ils pas, et il les reçoit non sans une certaine modestie. On peut observer, toutefois, que sa physionomie est empreinte de quelque tristesse, son attitude légèrement embarrassée. Il baisse volontiers les yeux et détourne son regard de ceux qui l’approchent. Pourquoi cette réserve ? N’est-il pas homme maintenant, et autant que n’importe quel duc ou prince de la cour ?

Le voilà donc qui s’avance à son rang dans le cortège, marchant d’un pas rythmé, un pas de cérémonie, et, arrivé à l’angle du salon, il se retourne… Horreur !…

Entre les pans de son habit, sous son manteau de cour, passe une queue, une queue de baudet ! En vain cherche-t-il à dissimuler ce honteux reste de la forme précédente !… Il est dit qu’il ne s’en débarrassera jamais !

Voilà, mes chers enfants : lorsque l’on commence mal la vie, il est bien difficile de reprendre la bonne route. Le cousin est homme désormais. Il a atteint le haut de l’échelle. Il n’a plus à compter sur une nouvelle métamorphose qui le délivrerait de cette queue. Il la gardera jusqu’à son dernier soupir…

Pauvre cousin Raté !

XIII

C’est ainsi que fut célébré le mariage du prince Ratin et de la princesse Ratine, avec une extrême magnificence, digne de ce beau jeune homme et de cette belle jeune fille, si bien faits l’un pour l’autre !

Au retour de la chapelle, le cortège revint dans le même ordre, et toujours le même comme il faut, la même correction dans son allure, enfin une noblesse d’attitude qui ne se rencontre à un tel degré que dans les hautes classes, parait-il.

Si l’on objecte que tous ces seigneurs ne sont pourtant que des parvenus ; qu’en vertu des lois de la métempsycose, ils ont passé par de bien humbles phases ; qu’ils ont été des mollusques sans esprit, des poissons sans intelligence, des volatiles sans cervelle, des quadrupèdes sans raisonnement, je répondrai qu’on ne s’en douterait guère à les voir si convenables. D’ailleurs, les belles manières, cela s’apprend comme l’histoire ou la géographie. Toutefois, en songeant à ce qu’il a pu être dans le passé, l’homme ferait mieux de se montrer plus modeste, et l’humanité y gagnerait.

Après la cérémonie du mariage, il y eut un repas splendide dans la grande salle du palais. Dire que l’on y mangea de l’ambroisie apprêtée par les premiers cuisiniers du siècle, que l’on y but du nectar puisé aux meilleures caves de l’Olympe, ce ne serait pas assez.

Enfin, la fête se termina par un bal où de jolies bayadères et de gracieuses almées, vêtues de leurs costumes orientaux, vinrent émerveiller l’auguste assemblée.

Le prince Ratin, comme il convient, avait ouvert le bal avec la princesse Ratine, dans un quadrille où la duchesse Ratonne figurait au bras d’un seigneur de sang royal. Dom Rata y prenait part en compagnie d’une ambassadrice, et Ratane y fut conduite par le propre neveu d’un Grand Électeur.

Quant au cousin Raté, il hésita longtemps à payer de sa personne. Bien qu’il lui en coûtât de se tenir à l’écart, il n’osait inviter les femmes charmantes auxquelles il eût été si heureux d’offrir son bras, à défaut de sa main. Enfin, il se décida à faire danser une délicieuse comtesse, d’une remarquable distinction. Cette aimable femme accepta… un peu légèrement, peut-être, et voilà le couple lancé dans le tourbillon d’une valse de Gung’l.

Ah ! quel effet ! La place ne fut bientôt plus tenable ! Vainement le cousin Raté avait voulu ramasser sous son bras sa queue de baudet, comme les valseuses font de leur traîne. Cette queue, emportée par le mouvement centrifuge, lui échappa. Et alors, la voilà qui se détend comme une lanière, qui cingle les groupes dansants, qui s’entortille à leurs jambes, qui provoque les chutes les plus compromettantes et amène enfin celle du marquis Raté et de la délicieuse comtesse.

Il fallut l’emporter, à demi pâmée de honte, pendant que le cousin s’enfuyait à toutes jambes !

Ce burlesque épisode termina la fête, et chacun se retira au moment où le bouquet d’un feu d’artifice développait sa gerbe éblouissante dans les profondeurs de la nuit.

XIV

La chambre du prince Ratin et de la princesse Ratine est certainement l’une des plus belles du palais. Le prince ne la considère-t-il pas comme l’écrin de l’inestimable joyau qu’il possède ? C’est là que les jeunes époux vont être conduits en grand apparat.

Mais, avant qu’ils n’y aient été introduits, deux personnages ont pu pénétrer dans cette chambre.

Or, ces deux personnages, vous l’avez deviné, sont le prince Kissador et l’enchanteur Gardafour.

Et voici les propos qu’ils échangent :

« Tu sais ce que tu m’as promis, Gardafour !

— Oui, mon prince, et, cette fois, rien ne pourra m’empêcher d’enlever Ratine pour votre Altesse.

— Et quand elle sera la princesse de Kissador, je crois qu’elle n’aura pas lieu de le regretter !

— C’est bien mon avis, répond ce flatteur de Gardafour.

— Tu es sûr de réussir, aujourd’hui ? reprend le prince.

— Jugez-en ! répond Gardafour, en tirant sa montre. Dans trois minutes, le temps pendant lequel j’ai été privé de mon pouvoir d’enchanteur sera écoulé. Dans trois minutes, ma baguette sera redevenue aussi puissante que celle de la fée Firmenta. Si Firmenta a pu élever les membres de cette famille Raton jusqu’au rang des êtres humains, moi je puis les faire redescendre au rang des plus vulgaires animaux !

— Bien, Gardafour ; mais j’entends que Ratin et Ratine ne restent pas en tête-à-tête dans cette chambre un seul instant…

— Ils n’y resteront pas, si j’ai recouvré tout mon pouvoir avant qu’ils n’y arrivent !

— De combien de temps s’en faut-il encore ?

— De deux minutes !…

— Les voilà, s’écrie le prince.

— Je vais me cacher dans ce cabinet, répond Gardafour, et j’apparaîtrai dès qu’il en sera temps. Vous, mon prince, retirez-vous ; mais demeurez derrière cette grande porte et ne l’ouvrez qu’au moment où je crierai : « À toi, Ratin ! »

— C’est convenu, et, surtout, n’épargne pas mon rival !

— Vous serez satisfait. »

On voit quel danger menace encore cette honnête famille, si éprouvée déjà, et qui ne peut se douter que le prince et l’enchanteur soient si près !

XV

Les jeunes époux viennent d’être conduits dans leur chambre en grand apparat. Le duc et la duchesse Raton les accompagnent avec la fée Firmenta qui n’a pas voulu quitter le beau jeune homme et la belle jeune fille dont elle a protégé les amours. Ils n’ont plus rien à craindre du prince Kissador, ni de l’enchanteur Gardafour, qu’on n’a jamais vus dans le pays. Et cependant, la fée éprouve une certaine inquiétude, un pressentiment secret. Elle sait que Gardafour est sur le point de recouvrer sa puissance d’enchanteur, et cela ne laisse pas que de l’inquiéter.

Il va sans dire que Ratane est là, offrant ses services à sa jeune maîtresse, et aussi dom Rata, qui n’abandonne plus sa femme, et aussi le cousin Raté, bien que, en ce moment, la vue de celle qu’il aime doive lui briser le cœur.

Cependant la fée Firmenta, toujours anxieuse, n’a qu’une hâte : c’est de voir si Gardafour n’est pas caché quelque part, derrière un rideau, sous un meuble… Elle regarde… Personne !

Aussi, maintenant que le prince Ratin et la princesse Ratine vont rester dans cette chambre, où ils seront bien seuls, reprend-elle tout à fait confiance.

Soudain une porte latérale s’ouvre brusquement, au moment où la fée disait au jeune couple :

« Soyez heureux !

— Pas encore ! » crie une voix terrible.

Gardafour vient d’apparaître, la baguette magique frémissant dans sa main. Firmenta ne peut plus rien pour cette malheureuse famille !

La stupeur les a frappés tous. Ils sont d’abord comme immobilisés, puis ils se reculent en groupe, se pressant autour de la fée, de manière à faire face au redoutable Gardafour.

« Bonne fée, répètent-ils, est-ce que vous nous abandonnez !… Bonne fée, protégez-nous !

— Firmenta, répond Gardafour, tu as épuisé ton pouvoir pour les sauver, et j’ai retrouvé le mien tout entier pour les perdre ! Maintenant, ta baguette ne peut plus rien pour eux, tandis que la mienne !… »

Et ce disant, Gardafour l’agite, elle décrit des ronds, elle siffle à travers l’air, comme si elle était douée d’une existence surnaturelle.

Raton et les siens ont compris que la fée est désarmée, puis qu’elle ne peut plus les garantir par une métamorphose supérieure.

« Fée Firmenta, s’écrie Gardafour, tu en as fait des humains ! Eh bien, moi, je vais en faire des brutes !

— Grâce ! grâce ! murmure Ratine, en tendant ses mains vers l’enchanteur.

— Pas de grâce ! répond Gardafour. Le premier de vous qui va être touché par ma baguette sera changé en singe ! »

Cela dit, Gardafour marche sur le groupe infortuné, qui se disperse à son approche.

Si vous les aviez vus courir à travers la chambre, d’où ils ne peuvent s’enfuir, car les portes sont fermées, Ratin entraînant Ratine, cherchant à lui faire un rempart de son corps sans songer au péril qui le menace.

Oui ! péril pour lui-même, car l’enchanteur vient de s’écrier :

« Quant à toi, beau jeune homme. Ratine ne te regardera bientôt plus qu’avec dégoût ! »

À ces mots, Ratine tombe évanouie dans les bras de sa mère, et Ratin fuit du côté de la grande porte, tandis que Gardafour se précipite vers lui :

« À toi, Ratin ! » s’écrie-t-il.

Et il se fend en lui portant un coup de baguette, comme il eût fait d’une épée…

À cet instant, la grande porte s’ouvre, le prince paraît, et c’est lui qui reçoit le coup destiné au jeune Ratin…

Le prince Kissador a été touché par la baguette… Il n’est plus qu’un horrible chimpanzé !

À quelle fureur il s’abandonne alors ! Lui, si vain de sa beauté, si plein de morgue et de jactance, maintenant un singe avec une face grimaçante, des oreilles longues comme ça, un museau proéminent, des bras qui lui descendent jusqu’aux genoux, un nez écrasé, une peau jaunâtre dont les poils se hérissent !

Une glace est là sur un des panneaux de la chambre. Il se regarde !… Il pousse un cri terrible !… Il fond sur Gardafour, stupéfait de sa maladresse !… Il le saisit par le cou et l’étrangle de son vigoureux bras de chimpanzé.

Alors le parquet s’entr’ouvre, ainsi que cela se fait de tradition dans toutes les féeries, une vapeur s’en échappe, et le méchant Gardafour disparaît au milieu d’un tourbillon de flammes.

Puis le prince Kissador pousse une fenêtre, la franchit d’une gambade et va rejoindre ses semblables dans la forêt voisine.

XVI

Et alors, je ne surprendrai personne en disant que tout cela finit dans une apothéose, au milieu d’un éblouissant décor, pour la complète satisfaction de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, et même du goût. L’œil admire les plus beaux sites du monde, sous un ciel de l’Orient. L’oreille s’emplit d’harmonies paradisiaques. Le nez aspire des parfums enivrants, distillés par des milliards de fleurs. Les lèvres se parfument d’un air chargé de la saveur des fruits les plus délicieux.

Enfin toute l’heureuse famille est dans l’extase, à ce point que Raton, le père Raton lui-même ne sent plus sa goutte. Il est guéri et envoie au diable sa bonne béquille !

« Et ! s’écrie la duchesse Ratonne, vous n’êtes donc plus goutteux, mon cher ?

— Il parait, dit Raton, et me voilà débarrassé…

— Mon père ! s’écrie la princesse Ratine.

— Ah ! monsieur Raton !… ajoutent Rata et Ratane.

Aussitôt la fée Firmenta s’avance, disant :

— En effet, Raton, il ne dépend plus que de vous maintenant de devenir un homme, et, si vous le voulez, je puis…

— Homme, madame la fée ?…

— Eh oui ! riposte dame Ratonne, homme et duc, comme je suis femme et duchesse !…

— Ma foi, non ! répond notre philosophe. Rat je suis et rat je demeurerai. Cela est préférable, à mon sens, et, comme le disait ou le dira le poète Ménandre, chien, cheval, bœuf, âne, tout vaut mieux que d’être homme, ne vous en déplaise ! »XVII

Voilà, mes chers enfants, quel est le dénouement de ce conte. La famille Raton n’a plus rien à craindre désormais, ni de Gardafour, étranglé par le prince Kissador, ni du prince Kissador.

Il s’ensuit donc qu’ils vont être maintenant très heureux et goûter ce qu’on appelle un bonheur sans mélange.

D’ailleurs la fée Firmenta éprouve pour eux une véritable affection et ne doit pas leur épargner ses bienfaits.

Seul, le cousin Raté a quelque droit de se plaindre, puisqu’il n’est pas arrivé à une métamorphose complète. Il ne peut se résigner, et cette queue de baudet fait son désespoir. En vain veut-il la dissimuler… Elle passe toujours !

Pour ce qui est du bonhomme Raton, il sera rat pendant toute sa vie, en dépit de la duchesse Ratane, qui lui reproche sans cesse son refus inconvenant de s’élever jusqu’au rang des humains. Et, quand l’acariâtre grande dame l’assomme par trop de ses récriminations, il se contente de répéter, en lui appliquant le mot du fabuliste :

« Ah ! les femmes ! les femmes ! De belles têtes souvent, mais de cervelles, point ! »

Quant au prince Ratin et à la princesse Ratine, ils furent très heureux et eurent beaucoup d’enfants.

C’est ainsi que finissent généralement les contes de fées, et je m’en tiens à cette manière, parce que c’est la bonne.

M. RÉ-DIÈZE ET Mlle MI-BÉMOL.[2]

I

Nous étions une trentaine d’enfants à l’école de Kalfermatt, une vingtaine de garçons entre six et douze ans, une dizaine de filles entre quatre et neuf ans. Si vous désirez savoir où se trouve exactement cette bourgade, c’est, d’après ma Géographie (p. 47), dans un des cantons catholiques de la Suisse, pas loin du lac de Constance, au pied des montagnes de l’Appenzell.

« Eh ! donc, vous là-bas, Joseph Müller ?

— Monsieur Valrügis ?… répondis-je.

— Qu’est-ce que vous écrivez pendant que je fais la leçon d’histoire ?

— Je prends des notes, Monsieur.

— Bien. »

La vérité est que je dessinais un bonhomme, tandis que le maître nous racontait pour la millième fois l’histoire de Guillaume Tell et du farouche Gessler. Personne ne la possédait comme lui. Le seul point qui lui restât à élucider était celui-ci : À quelle espèce, reinette ou calville, appartenait la pomme historique que le héros de l’Helvétie avait placée sur la tête de son fils, pomme aussi discutée que celle dont notre mère Ève dépouilla l’arbre du bien et du mal ?

Le bourg de Kalfermatt est agréablement situé au fond d’une de ces dépressions qu’on appelle « van », creusée sur le côté d’avers de la montagne, celui que les rayons du soleil ne peuvent atteindre l’été. L’école, ombragée de larges frondaisons, à l’extrémité du bourg, n’a point l’aspect farouche d’une usine d’instruction primaire. Elle est gaie d’aspect, en bon air, avec une vaste cour plantée, un préau pour la pluie, et un petit clocher où la cloche chante comme un oiseau dans les branches.

C’est M. Valrügis qui tient l’école, de compte à demi avec sa sœur Lisbeth, une vieille fille plus sévère que lui. Tous deux suffisent à l’enseignement : lecture, écriture, calcul, géographie, histoire — histoire et géographie de la Suisse s’entend. Nous avons classe tous les jours, sauf le jeudi et le dimanche. On vient à huit heures avec son panier et des livres sous la boucle de la courroie ; dans le panier, il y a de quoi manger à midi : du pain, de la viande froide, du fromage, des fruits, avec une demi-bouteille de vin coupé. Dans les livres, il y a de quoi s’instruire : des dictées, des chiffres, des problèmes. À quatre heures, on remporte chez soi le panier vide jusqu’à la dernière miette.

«… Mademoiselle Betty Clère ?…

— Monsieur Valrügis ?… répondit la fillette.

— Vous n’avez pas l’air de prêter attention à ce que je dicte. Où en suis-je, s’il vous plaît ?

— Au moment, dit Betty en balbutiant, où Guillaume refuse de saluer le bonnet…

— Erreur !… Nous n’en sommes plus au bonnet, mais à la pomme, de quelque espèce qu’elle soit !…

Mlle Betty Clère, toute confuse, baissa les yeux, après m’avoir adressé ce bon regard que j’aimais tant.

« Sans doute, reprit ironiquement M. Valrügis, si cette histoire se chantait au lieu de se réciter, vous y prendriez plus de plaisir, avec votre goût pour les chansons ! Mais jamais un musicien n’osera mettre pareil sujet en musique ! »

Peut-être notre maître d’école avait-il raison ? Quel compositeur prétendrait faire vibrer de telles cordes !… Et pourtant qui sait ?… dans l’avenir ?…

Mais M. Valrügis continue sa dictée. Grands et petits, nous sommes tout oreilles. On aurait entendu siffler la flèche de Guillaume Tell à travers la classe… une centième fois depuis les dernières vacances.

II

Il est certain que M. Valrügis n’assigne à l’art de la musique qu’un rang très inférieur. A-t-il raison ? Nous étions trop jeunes alors pour avoir une opinion là-dessus. Songez donc, je suis parmi les grands, et je n’ai pas encore atteint ma dixième année. Et pourtant, une bonne douzaine de nous aimait bien les chansons du pays, les vieux lieds des veillées, et aussi les hymnes des fêtes carillonnées, les antiennes de l’antiphonaire, lorsque l’orgue de l’église de Kalfermatt les accompagne. Alors les vitraux frémissent, les enfants de la maîtrise jettent leurs voix en fausset, les encensoirs se balancent, et il semble que les versets, les motets, les répons, s’envolent au milieu des vapeurs parfumées…

Je ne veux pas me vanter, c’est un mauvais sentiment, et quoique je fusse un des premiers de la classe, ce n’est pas à moi de le dire. Maintenant, si vous me demandez pourquoi, moi, Joseph Müller, fils de Guillaume Müller et de Marguerite Has, actuellement, après son père, maître de poste à Kalfermatt, on m’avait surnommé Ré-Dièze, et pourquoi Betty Clère, fille de Jean Clère et de Jenny Rose, cabaretiers audit lieu, portait le surnom de Mi-Bémol, je vous répondrai : Patience, vous le saurez tout à l’heure. N’allez pas plus vite qu’il ne convient, mes enfants. Ce qui est certain, c’est que nos deux voix se mariaient admirablement, en attendant que nous fussions mariés l’un à l’autre. Et j’ai déjà un bel âge, mes enfants, à l’époque où j’écris cette histoire, sachant des choses que je ne savais pas alors — même en musique.

Oui ! M. Ré-Dièze a épousé Mlle Mi-Bémol, et nous sommes très heureux, et nos affaires ont prospéré avec du travail et de la conduite !… Si un maître de poste ne savait pas se conduire, qui le saurait ?…

Donc, il y a quelque quarante ans, nous chantions à l’église, car il faut vous dire que les petites filles, comme les petits garçons, appartenaient à la manicanterie de Kalfermatt. On ne trouvait point cette coutume déplacée, et l’on avait raison. Qui s’est jamais inquiété de savoir si les séraphins descendus du ciel sont d’un sexe ou de l’autre ?

III

La maîtrise de notre bourgade avait grande réputation, grâce à son directeur, l’organiste Eglisak. Quel maître de solfège, et quelle habileté il mettait à nous faire vocaliser ! Comme il nous apprenait la mesure, la valeur des notes, la tonalité, la modalité, la composition de la gamme ! Très fort, très fort, le digne Eglisak. On disait que c’était un musicien de génie, un contrapontiste sans rival, et qu’il avait fait une fugue extraordinaire, une fugue à quatre parties.

Comme nous ne savions pas trop ce que c’était, nous le lui demandâmes un jour.

— Une fugue, répondit-il, en redressant sa tête en forme de coquille de contrebasse.

— C’est un morceau de musique ? dis-je.

— De musique transcendante, mon garçon.

— Nous voudrions bien l’entendre, s’écria un petit Italien, du nom de Farina, doué d’une jolie voix de haute-contre, et qui montait… montait… jusqu’au ciel.

— Oui, ajouta un petit Allemand, Albert Hoct, dont la voix descendait… descendait… jusqu’au fond de la terre.