Inconnu - Voulet-Chanoine l’enquête sur place (Dorian)

CHARLES DORIAN

INCONNU

Je veux vous soumettre, mon cher Périvier, un cas de conscience littéraire et en faire juges les lecteurs de Gil Blas.

Voici :

Le matin où Charles Dorian tomba sur le parquet de sa salle à manger, comme frappé par un coup de massue, il tenait à la main l’épreuve de la dernière feuille de son livre : Un Député au Sahara.

Il m’avait choisi pour rédiger ses notes de voyage, pour imprimer son livre, et pour l’éditer.

J’avais ainsi la triple qualité de collaborateur, d’imprimeur et d’éditeur de cet ouvrage, auquel Charles Dorian tenait — je puis le dire — plus qu’à sa vie, car il en parlait sans cesse, dans ses derniers jours, à son frère, à son gendre Hugo, à Colombet, son vieil ami. C’était une obsession de toutes les heures. Il me répétait, sans cesse, durant nos sept mois de travail acharné : « Dépêchons-nous, je n’irai pas jusqu’au bout ! » Et il riait ; mais, il se savait condamné, et, chaque jour, l’angoisse l’étreignait plus fort de mourir avant de s’être révélé l’homme que personne n’avait soupçonné, que lui-même avait ignoré longtemps, et que seul je connaissais.

On va me comprendre :

J’avais, d’abord, accepté la tâche d’aider Charles, dans la mise au point de son livre, un peu à la légère, et, lui aussi, ne voulait faire, à l’origine, qu’un petit récit d’excursion, avec son journal de marche et les observations, nécessairement un peu banales, d’un curieux.

Puis, insensiblement, il avait été empoigné par son propre sujet, et je pourrais presque dire, par lui-même.

Le pèlerinage au tombeau de Flatters lui était apparu comme une chose presque sacrée, dont la signification avait grandi avec les souffrances et les angoisses de la Mission, avec l’inconnu plus grand et plus profond encore de ce Sahara au seuil duquel Flatters était tombé !…

Cependant que lui apparaissaient de loin, comme à la réflexion, les horreurs de cette bande désertique qui coupe en deux le Sahara, et fait de Tadent à In-Azaoua (sur 250 kilomètres de largeur), comme un désert dans le désert lui-même, Dorian comprenait mieux la grandeur de l’œuvre accomplie par la Mission, et l’intérêt qu’il y avait à vulgariser tout ce qu’il avait vu, pour ses amis et pour le grand public.

Comme tous ceux qui, cœurs simples, sont mêlés à quelque action héroïque, il était toujours porté à trouver tout naturel ce qui se passait autour de lui et avec lui, sur le moment même.

Mais, à Paris, on prend une plus juste conscience de la valeur de toutes choses, et, à l’admiration que l’on témoignait à ceux qui avaient traversé, pour la première fois, le Sahara du Nord au Sud, il avait compris que, décidément, il ne pouvait faire une œuvre quelconque, et s’était mis résolument à un travail sérieux.

Pour la première fois, peut-être, à la veille de mourir, l’ambition véritable lui était venue, l’ambition, noble s’il en fut, de dire sa pensée sur l’Afrique française.

Le cœur, aussi s’en était mêlé. Il avait conçu, pour le commandant Lamy, une amitié passionnée. Ce chef incomparable, auquel tout le monde rend hommage, cette grande figure, sévère et timide, disparue tragiquement sur le champ de bataille du Tchad, il voulait la faire revivre, lui consacrer ses meilleures lignes, mettre en tête de son livre le portrait de celui qu’il chérissait, et qui devenait, peu à peu, à chaque page, comme l’âme de son récit.

Et, chemin faisant, tandis qu’il revivait, phrase par phrase, le passage du Tanssrouf horrible, les misères de l’Aïr, les attaques du Kel-Oui, les attentes mortelles d’Aguellal et d’Agadez, il lui apparaissait comme la nécessité d’un devoir civique, très élevé, à remplir, et la crainte de ne pas être à la hauteur de cette tâche l’envahissait — stimulant éternel des grandes choses.

Ce devoir s’était imposé tout à fait lorsque, entreprenant le récit de l’enquête officielle faite par le commandant Lamy sur les événements tragiques de la mission Voulet-Chanoine, Dorian avait vu clair dans son propre cœur.

Il avait, avec le commandant Lamy, reçu les dépositions des témoins qui avaient vu le colonel Klobb tomber sous les balles françaises. Il avait foulé le sol maudit de Dankori, pris de ses propres mains la misérable couverture où gisaient les restes du colonel et avait rapporté à Zinder ces chers ossements pour les réunir à ceux de Cazemajou et d’Olive, dans une cérémonie inoubliable, où il avait, au nom de la France, salué ces martyrs.

Toutes ces choses avaient pris à ses yeux, Je le répète, leurs vraies proportions et leur vraie place, à Paris.

Enfin, s’il faut tout dire, Dorian aimait passionnément l’Armée. Il la voulait sans tache, impeccable, respectée, comme celui qui, pour lui, en était l’image vivante : son cher commandant Lamy. Les officiers Reibell, de Thézillat, Verlet (qui a si bien parlé sur sa tombe), Fournial et tous les autres savent quel était son amour pour l’armée.

Quand la mission saharienne, à Zinder, passe devant le drapeau de la mission Voulet-Chanoine et le salue, comme c’est le devoir, Dorian dit dans son livre ce mot simple et qui donne le frisson : « Il m’a semblé que ce drapeau n’avait pas les mêmes couleurs que le nôtre. »

Et alors, de cet amour même pour l’armée naît la volonté, non pas de taire et de pallier le crime des capitaines mais de dire toute la vérité sur l’assassinat de Dankori, sans rien exagérer, mais sans rien omettre.

« Il faut, me disait-il, que toute l’armée connaisse les moindres détails de ce crime, pour en inspirer à tout jamais l’horreur à tout ce qui porte un uniforme français. On a rien dit d’exact là-dessus, je dirai, moi, la vérité. »

Il avait raison. C’est en sondant ses plaies, c’est en les brûlant au fer rouge et non en les dissimulant, en les fardant, qu’on peut les guérir et en effacer jusqu’au souvenir.

Oui, Charles Dorian avait une âme de héros, simple et bonne, dans un corps de désœuvré à qui la fortune avait enlevé, hélas ! le souci de l’existence. Mais il avait senti, soudain, durant une heure de sa vie, au Sahara, ce que l’épreuve, la misère et la lutte auraient pu faire de lui.

Et s’il avait écrit son livre avec passion, avec fièvre, c’est — chose bien curieuse — qu’il avait senti qu’il s’y révélait à lui-même.

Eh bien ! ce livre, qui nous montre un Dorian inconnu, je l’ai là, jusqu’à la dernière page, corrigé, imprimé, complet, avec le rapport officiel du député au ministre du commerce. Il avait reçu de lui — on le sait — la mission de chercher une voie qui pût relier le Sahara au Soudan. Tout est prêt. Le Temps réclamait encore l’autre jour la solution que Dorian préconise, que le pays attend… Et le livre ne paraît pas !

Je n’ai pas à en dire ici la raison, et je ne le ferai que s’il le faut et si l’on m’y contraint.

Si l’on s’oppose aujourd’hui à ce que l’admirable récit de ce sportsman, devenu une sorte de héros, aux côtés du commandant Lamy, paraisse enfin. Serait-ce parce qu’il contient toute une enquête, faite sur place par Charles Dorian, en qualité de secrétaire de Lamy, une reconstitution complète, avec interrogatoire d’indigènes, de l’affaire Voulet-Chanoine ? Oui, la vérité sur cet horrible drame est là, heure par heure, avec cartes, avec témoignages sous la foi du serment, avec les responsabilités terribles pesant sur des officiers encore vivants, tout cela est raconté dans ce livre.

Ce n’est pas un volume de scandale, pourtant : c’est un récit officiel : mais il est des jets de lumière qui, dirigés violemment et inopinément sur certaines ombres voulues, sont appelés à provoquer un sursaut de l’opinion publique.

Une telle œuvre peut-elle rester lettre morte ?

Que dois-je faire ? Voilà ce que je demande aux bons Français par l’organe de Gil Blas.

Dois-je obéir au vœu sacré de mon ami ?

Dois-je me taire, et considérer comme non avenue une œuvre aussi utile à mon pays ?

Le mieux n’est-il pas de faire ce que vous m’avez dit avec un grand sens ?

« Rendons juge le public français de la valeur de l’œuvre et, usant de votre droit de collaborateur et d’éditeur, publiez quelques feuilles de ce poignant récit.

« On comprendra mieux alors où est le devoir. L’approbation du grand public, celle de la presse, montreront qu’on ne peut laisser dans l’ombre et dans l’oubli l’admirable parole d’un bon et loyal Français. »

Il sera fait ainsi.

Voulet-Chanoine. — L’enquête

sur place

Pourquoi je publie les résultats de l’enquête

L’intention du commandant est de faire une enquête officielle sur place, avec interrogatoires et reconstitution des faits (grâce au personnel encore présent et ayant assisté aux événements) sur l’affaire Voulet-Chanoine.

Quoi qu’il m’en coûte de jeter sur ce drame une lumière nouvelle et complète, il me semble que c’est mon devoir, mon pénible devoir de Français.

En effet, si je n’avais pas vu, entendu, touché, vécu, tout vécu, en écrivant les dépositions des témoins ; si je n’avais pas pris, enfin, de mes mains, le corps rongé du pauvre colonel Klobb et si je ne l’avais pas enseveli deux fois, je ne me croirais pas autorisé à parler de ces choses.

Il ne suffit pas de jeter un voile sur un chapitre de l’histoire de l’Armée pour l’effacer à jamais. Il vaut mieux, par amour pour elle, faire la lumière, quelque cruelle qu’elle soit et inspirer éternellement aux générations l’horreur du plus grand crime que l’on puisse commettre : le crime de lèse-patrie à l’étranger.

Et puis, des versions plus ou moins exactes ont circulé. Il est indispensable, à mon avis, de rétablir la vérité.

Je me serais tu, cependant, si, me fiant à mes propres inspirations, ne pouvant apprécier les faits que par moi-même, je n’avais pu faire qu’un récit personnel.

Mais, durant l’enquête, le commandant Lamy, ne sachant pas ce que l’expédition pouvait lui réserver, m’a confié le dossier officiel complet, avec toutes les pièces à l’appui. Il faisait cette enquête solennelle en qualité de chef de la « Mission Afrique Centrale » (le titre de la mission Voulet-Chanoine). Il ne faut pas oublier un instant, en effet, qu’elle devait se mettre, par ordre ministériel, sous son commandement, et qu’elle s’était comme éparpillée, disloquée, évaporée, à son approche. Il n’en avait que davantage le devoir de savoir ce qu’elle avait fait.

Il lui appartient donc, il lui appartient presque seul aujourd’hui, par ses rapports, puisque le Destin a voulu qu’il ne puisse le faire personnellement, de porter un jugement sur cette Mission.

Ses rapports et les pièces de l’enquête, je les ai remises au ministre, en mains propres, à mon retour.

Je ne me serais cependant pas cru encore suffisamment autorisé pour parler de ces terribles événements, quoique j’aie assisté à toute l’instruction, mais une lettre du chef de la Mission, datée de Chéri (300 kilomètres Est de Zinder), du 6 janvier 1900, m’a donné l’autorité nécessaire pour remplir le grand devoir que la mort a empêché le commandant Lamy d’accomplir lui-même.

Voici cette lettre :

« J’ai l’honneur de vous adresser en un gros paquet ci-joint le courrier destiné au Ministre des Colonies.

« Il est inutile de vous dire que vous pouvez prendre connaissance de ce courrier, qui n’a rien de secret pour vous, puisque vous AVEZ ASSISTÉ À TOUT CE QUE NOUS AVONS FAIT. Je vous demande seulement de vouloir bien le remettre dans le même ordre que celui dans lequel il se trouve… »

Dépositaire de la pensée du commandant, ayant tout vu, tout lu, tout contrôlé, quoiqu’il m’en coûte je veux, je dois parler.

CHARLES DORIAN

INCONNU

Voulet-Chanoine. — L’enquête sur

place

Comment a été faite l’enquête

L’enquête a été faite en partie double par le capitaine Reibell, de la Mission Saharienne, à Zinder, régulièrement délégué et par le commandant Lamy sur les lieux mêmes.

Les témoins ont été tous les Soudanais, gradés ou non, restés à Zinder et ayant assisté aux événements des 13, 14, 16, 17 juillet 1899 ; enfin, le sergent Bouthel, seul Européen, actuellement à Zinder, ayant vécu pour ainsi dire le drame de Dankori.

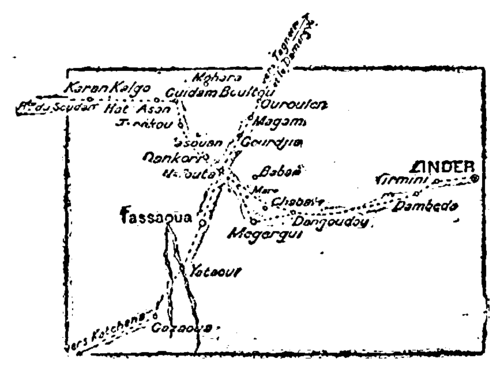

Une carte permettra de se rendre compte des phases du récit.

Cela dit, voyons les faits.

Comment opère la Mission Voulet-Chanoine

La Mission Afrique Centrale se trouve, vers le milieu de 1899, concentrée sur les rives du Niger, dans les environs de Say.

Une partie, commandée par le capitaine Chanoine, est venue de Djenné à Say en recrutant des porteurs par des procédés qui ont donné lieu à d’innombrables plaintes. C’est un mauvais début.

L’autre partie, commandée par le capitaine Voulet, avec tout le matériel, les vivres, les munitions, s’est fait protéger et convoyer par quatre compagnies de tirailleurs soudanais commandés par le lieutenant-colonel Klobb lui-même.

C’est cette escorte qui a permis à cette partie de la Mission, sans ressources militaires de traverser un pays situé dans le voisinage particulièrement dangereux des Touareg.

C’est le colonel Klobb qui sera assassiné un jour par ces mêmes hommes dont il a assuré la sécurité pendant plus d’un mois !

Le 17, la Mission part de Sansoné Haoussa, et descend la rive gauche du Niger, jusqu’à Tanda. De là elle remonte les Dallois-Tangha et Maouri, jusqu’à Matankari, se dirigeant vers l’Est, c’est-à-dire vers Zinder, de façon à serrer de près la frontière anglaise entre les territoires anglais et français.

« La Mission, dit le commandant Lamy ne cherche pas à se concilier les populations qu’elle traverse, les résistances sont brisées par la force, les massacres succèdent aux incendies et aux pillages. »

Le sergent Bouthel dit dans sa déposition :

« Tous les villages, moins quelques-uns qui font une tentative de résistance, sont évacués. Le capitaine fait tout brûler. Le 10 mai, le village de Roumi est enlevé de vive force et brûlé. Un millier d’habitants sont tués, 600 environ sont faits prisonniers. »

« Le 24, la marche dans l’Est continue, les rares habitants rencontrés sont passés par les armes ou faits prisonniers ; sur tout le parcours, les villages évacués sont brûlés. »

Le commandant Lamy a résumé d’une façon saisissante la marche de cette Mission.

« Ce sont, en somme, des noirs faisant la guerre à d’autres noirs, et dont les uns, formidablement armés, sont en face d’adversaires qui n’ont que les flèches, la lance et le sabre pour toutes armes. »

« Ce n’est qu’un jeu sans grand danger que de s’emparer d’un village, de le piller, de tuer les gens qui n’ont aucune valeur marchande, et d’emmener comme captifs ou captives les enfants, les jeunes femmes ou jeunes filles, qu’on revendra plus tard, ou bien qu’on gardera pour en faire des épouses ou des domestiques ».

« En aucun cas, il n’est question de traiter avec les chefs indigènes. »

« LA MISSION LAISSE DERRIÈRE ELLE UN SILLON DE FEU ET DE SANG ! Malheureusement, le pavillon de la France couvre cette horde sauvage opérant au milieu d’autres sauvages. »

Quel jugement terrible émanant d’un tel homme !

Ce que devient l’autorité des capitaines Voulet

et Chanoine.

Tel est le tableau tracé par un juge compétent dont toute la conduite, durant la Mission, Saharienne, a été comme une vivante antithèse de celle qu’il vient de retracer.

Ces cruautés ne sont pas sans produire chez les subordonnés un certain écœurement, et les chefs qui les ordonnent perdent peu à peu leur autorité sur leurs inférieurs.

Du reste, ils évitent soigneusement tout rapport et toute conversation ou délibération avec leurs subordonnés, officiers ou sous-officiers et se bornent à donner brièvement les ordres.

La Mission traîne après elle un bétail humain et autre, dont le nombre augmente à chaque pillage. Les tirailleurs sont — tout est relatif — gorgés de butin et finissent par n’avoir plus qu’une pensée ; revenir au pays avec leurs richesses.

La Mission met ainsi près de six mois pour franchir les 900 kilomètres du Niger à Tessaoua.

Klobb rallie la Mission

Comme on sait, le gouvernement — averti par la clameur de haine qui s’élève, de tous les pays traversés et comprenant qu’une faute irréparable est en train de se commettre — envoie le colonel Klobb pour prendre le commandement de la déshonorante Mission.

Il part avec le lieutenant Meynier, un interprète, trente tirailleurs réguliers d’escorte, un convoi très léger, et se lance, bride abattue, dans le pays ravagé.

Le 10 juillet 1899, il n’est plus qu’à trente kilomètres de la Mission Afrique Centrale, qui est incapable de se mouvoir rapidement, à cause des mille à douze cents captifs ou captives, des troupeaux et du matériel, qui l’alourdissent.

La lettre du colonel Klobb

Les événements vont se précipiter.

« Me trouvant, le 10 juillet, à Hal-Asan, dit le sergent Bouthel, je reçois, vers six heures du soir, quatre tirailleurs réguliers, qui me remettent une lettre.

« Cette lettre, signée du colonel Klobb, annonce son arrivée prochaine, pour prendre le commandement de la Mission.

« La lettre, ouverte, porte la mention suivante : « Prière au premier officier au sous-officier rencontré, de faire parvenir cette lettre au capitaine Voulet. »

« Elle prescrit au capitaine Voulet de s’arrêter à l’endroit où il se trouve, et elle ajoute : « Le capitaine fera venir auprès de lui le capitaine Chanoine, s’il ne s’y trouve pas. »

La Mission Afrique Centrale, à ce moment, est répartie en cinq groupes (voir la carte) :

L’avant-garde, capitaine Chanoine, avec les lieutenants Pallier et Joalland ;

Le gros de la colonne, capitaine Voulet, à Guidan-Boultou, avec le docteur ;

Le maréchal des logis Tourot, vers le Nord, avec les prisonniers ;

Le sergent-major Laury, vers le Nord, avec le troupeau ;

Le sergent Bouthel, à l’Ouest, à trois kilomètres de Guidan-Boultou, c’est-à-dire de Voulet. (Voir la carte.)

Immédiatement, Bouthel va remettre lui-même la lettre du lieutenant-colonel Klobb, emmenant avec lui les quatre tirailleurs soudanais qui l’ont apportée.

Les effets de la lettre du colonel Klobb

Durant la lecture de cette lettre, Le capitaine Voulet a le visage contracté, et une irritation violente semble s’emparer de lui.

Cependant Bouthel annonce discrètement la grosse nouvelle au docteur.

De leur côté, les quatre tirailleurs soudanais échangent des propos avec leurs camarades de la Mission, et il est probable qu’ils annoncent aussi la nouvelle.

Le capitaine ordonne à Bouthel de retourner à son camp, à l’arrière-garde, avec les quatre messagers. Il lui recommande de ne parler à personne de l’arrivée du colonel.

Le capitaine Chanoine est immédiatement prévenu par un cavalier. Il n’est qu’à une dizaine de kilomètres de Boultou. Il accourt.

Une entrevue a lieu entre ces deux hommes. Ils passent la nuit à délibérer.

Le plan de résistance est probablement adopté dans cet entretien. Le crime est décidé. C’est Voulet qui le consommera. Tout est combiné.

La nuit même, Chanoine retourne à l’avant-garde ; le sergent Bouthel est rappelé aussitôt, et le capitaine lui demande si les quatre tirailleurs ont communiqué avec leurs camarades. Sur sa réponse affirmative, il donne l’ordre de les isoler.

Le silence est de nouveau formellement prescrit à Bouthel.

La préparation du crime

Le 11 juillet, le sergent Bouthel reçoit l’ordre de se joindre, à huit kilomètres de là, aux détachements commandés par Laury et Tourot, avec le convoi et les prisonniers. On éloigne ainsi tous les sous-officiers européens et les impedimenta, de façon à être plus libre à l’arrière-garde pour l’action décisive.

La Mission ne forme plus alors que trois groupes :

L’avant-garde, Chanoine, Pallier et Joalland ;

Le centre, que l’arrière vient de démasquer, capitaine Voulet et le docteur ;

Et le groupe des trois sous-officiers, Bouthel, Laury et Tourot au Nord.

Malgré les précautions prises, tout le monde sait maintenant l’arrivée du colonel Klobb, sauf à l’avant-garde, où, seul, le capitaine Chanoine est au courant.

Dans la journée, Voulet fait partir les trois sous-officiers, avec leurs 150 fusils, sur Tsarekou et Iasouan. Il s’y rend également.

Les quatre tirailleurs soudanais sont renvoyés à leur chef, le lieutenant-colonel Klobb.

Le 12 juillet, il n’y a plus, pour ainsi dire, que deux groupes : l’avant-garde, sous le commandement de Chanoine, et tout le reste, sous le commandement de Voulet, à Iasouan, à l’arrière-garde.

Il s’agit de préparer les hommes à l’assassinat du colonel Klobb.

Voulet, pour les gagner, fait distribuer tous les cadeaux (perles, colliers, étoffes, etc.), qui étaient destinés aux chefs des pays traversés. On jette dans un puits tous les objets encombrants, pour alléger le convoi.

Les hommes sont stupéfaits de ces largesses.

L’état d’esprit de Voulet

Le capitaine invite, le soir, les trois sous-officiers européens à dîner.

Il est très agité. Pendant le repas, il n’est question que de l’arrivée du colonel.

Voulet pense tout haut. Il songe à le faire buter, lui et sa petite troupe, contre les murs de Tassaoua, défendue par de nombreux guerriers. Pendant ce temps, toute la Mission filerait, en évitant cette ville, vers l’Est.

Mais elle est trop alourdie pour faire ces mouvements rapides, et le plan machiavélique, de faire tuer le colonel par les indigènes soulevés, va échouer à cause des captifs, des captives et du convoi. Juste châtiment !

Il faudra se résoudre au crime direct.

(À suivre).

CHARLES DORIAN

INCONNU

Voulet-Chanoine. — L’enquête

sur place

L’état d’esprit de Voulet

Le capitaine semble obsédé par une idée fixe ; il fuit la solitude et, dans la journée, va causer à chaque instant avec les sous-officiers. Au dîner, il fait déboucher du Champagne et boit largement.

À dix heures du soir, les trois sous-officiers et leurs hommes partent pour Dankori — nom à jamais maudit — et rallient l’avant-garde de Chanoine à Nafouta.

Immédiatement Chanoine, croyant que Bouthel seul connaît l’arrivée du colonel, l’appelle à l’écart et lui donne l’ordre formel de n’en parler ni au lieutenant Joalland ni au lieutenant Pallier.

Mais il est plus que probable que tout le monde sait à quoi s’en tenir.

Pendant la nuit du 12 au 13, Voulet, qui forme l’arrière-garde, vient s’installer à Dankori, toujours avec le docteur.

Le guet-apens de Dankori

Le 13 juillet, à six heures du soir, l’avant-garde de Chanoine quitte Nafouta et vient occuper, à 3 kilomètres plus loin, le camp de La Mare (voir la carte).

Dans la même nuit, le docteur, qui est à l’arrière-garde avec Voulet, est expédié sur Nafouta. Toutes les femmes et captives des tirailleurs le suivent.

Le capitaine Voulet prescrit au capitaine Chanoine de lui envoyer immédiatement un renfort de deux sections, ce qui porte à six sections l’effectif de l’arrière-garde.

Le 14 juillet — le jour de la Fête Nationale ! — à la pointe du jour, la Mission Afrique Centrale occupe les emplacements suivants :

Chanoine, avec tout le personnel européen, tous les tirailleurs réguliers, plus une section d’auxiliaires, au camp de La Mare ; Bouthel et le docteur à Nafouta.

Voulet, avec six sections d’auxiliaires indigènes, à Dankori.

Le plan se dessine parfaitement à ce moment. Il consiste à grouper loin du lieu de l’assassinat, au camp de La Mare, tous les réguliers, tous les officiers et sous-officiers français, et à faire assassiner le colonel par les tirailleurs auxiliaires, troupes plus faciles à tromper, moins disciplinées, moins capables de bien comprendre l’horreur de ce qui va se passer.

À moins cependant que le colonel KLobb, intimidé et voyant la situation, ne fasse demi-tour et ne revienne sur ses pas, n’ayant pu accomplir sa mission.

Ce que faisait le colonel Klobb

Le colonel aurait pu parfaitement tomber au milieu de la Mission pendant qu’elle exécutait laborieusement tous ces mouvements.

Il n’en est qu’à trente kilomètres le 10 juillet. Les journées des 11 et 12 juillet sont presque complètement perdues par ceux qui cherchent à lui échapper. Malheureusement, le colonel est malade. Peut-être s’est-il aussi trompé de route, étant donnée la quantité de mouvements exécutés par les groupes de la Mission, dans le but évident de le dépister.

Le lieutenant Meynier, qui l’accompagne, pourrait seul le dire, mais il n’a jamais voulu parler.

L’assassinat du 14 juillet

Ce n’est que le 14 juillet à six heures du matin, que le colonel arrive en vue de Dankori. Le capitaine Voulet vient à peine de quitter ce village. Il y a laissé des cavaliers chargés de le prévenir, ce qu’ils font bride abattue.

Il vient d’être renforcé par deux sections d’auxiliaires envoyées du camp de La Mare par le capitaine Chanoine.

Le capitaine Voulet renvoie alors immédiatement deux autres cavaliers porter une lettre au colonel, et il s’arrête résolument sur une petite crête, pour surveiller la direction par laquelle doit arriver son chef.

Là, il réunit ses hommes et leur dit « que le colonel vient pour les mettre tous en prison, qu’on veut tous les punir, et qu’il va l’empêcher de leur faire du tort. « Il vient pour nous voler et nous empêcher d’aller au Tchad. »

« Celui des hommes qui n’obéira pas, ajoute-t-il, sera tué immédiatement par moi ! »

Un silence profond est la seule réponse. Il semble que ces sauvages, ces irréguliers, viennent d’avoir comme la notion vague du forfait qui va s’accomplir. Dans ces cerveaux rudimentaires semble se réfugier à cette heure toute la civilisation.

C’est l’Européen qui est devenu le sauvage.

Pendant ce temps, le colonel continue à avancer lentement et résolument.

Deux cavaliers reviennent à toute vitesse pour avertir le capitaine Voulet.

La petite troupe du colonel quitte la grand’route et s’avance à travers champs, droit sur la gauche du détachement Voulet.

Apercevant ce mouvement, le capitaine fait prendre le pas gymnastique aux auxiliaires et se porte rapidement sur la nouvelle direction suivie par le colonel.

Arrivé à sa hauteur, il arrête ses hommes, leur fait faire un à-droite et se trouve ainsi en ligne déployée, perpendiculairement à la route suivie car le petit groupe, d’avant-garde formé par le colonel, le lieutenant Meynier, un pavillon français, un officier et quelques soldats et porteurs. Cette poignée d’hommes s’avance contre cette petite armée disposée savamment, froidement, pour faire le feu le plus efficace sur les arrivants.

Le colonel approche toujours.

Voulet met pied à terre et, le revolver au poing, il se porte en avant, invectivant son chef avec les expressions les plus grossières.

Le colonel impassible, à cheval, avance toujours. Il est à cinquante mètres du front des troupes auxiliaires. Il crie, en levant la main en signe de paix :

— C’est moi, le colonel Klobb, vous me connaissez bien, je vous ai commandés dans le Mossi !

Voulet écume de rage.

Tout à coup, il fait demi-tour, va se replacer derrière ses hommes et commande :

— Feu de salve !

Un instant se passe.

Le colonel est debout, à la même place. Dans la petite troupe qui le suit, personne n’a été touché.

Les auxiliaires ont dû tirer en l’air ?

Un sergent indigène demande au colonel de riposter. Il l’arrête du geste. Deux troupes françaises ne se fusilleront pas sur son ordre.

La troupe du colonel se débande alors et s’enfuit.

Exaspéré, Voulet crie de nouveau :

— Feu de salve !

Rien ! Le colonel est toujours là, debout, superbe de bravoure et de stoïcisme, seul et sans défense.

Alors, derrière ses hommes, le revolver au poing et menaçant de les tuer à bout portant, Voulet commande :

— Feu à volonté !

L’effet est terrible.

Le colonel, cible vivante, tombe mort, criblé de balles, son cheval aussi. Le cheval du lieutenant Meynier est tué et le lieutenant lui-même blessé à la cuisse. Deux porteurs en fuite sont tués par des balles perdues. Quatre ou cinq hommes sont blessés.

Le capitaine s’avance vers le cadavre de son ennemi pour l’insulter encore. Il le fait fouiller, déshabiller et fait prendre tous ses bagages.

Le crime est consommé.

Le lieutenant Meynier blessé

C’est alors que les hommes de l’escorte du colonel, revenus auprès du corps, disent à Voulet qu’il y a un officier blessé, le lieutenant Meynier. Il répond brutalement :

— Je m’en f… ! Il n’avait qu’à ne pas venir.

Puis il va au lieutenant et lui ordonne de monter à cheval et de le suivre.

Le lieutenant Meynier répond :

— Je suis blessé, je ne peux pas, mon capitaine.

Et, croyant à un dénouement tragique pour lui, il dit encore :

— Si vous devez me fusiller, laissez-moi une heure pour que je règle mes affaires et que j’écrive aux miens.

— Non ! répond durement Voulet. Nous verrons.

On hisse péniblement le blessé sur le second cheval de Voulet.

L’enterrement du colonel Klobb

Au moment du départ pour Nafouta, des tirailleurs demandent s’il faut enterrer le colonel :

— Faites ce que vous voudrez, répond brusquement Voulet. Je m’en f…

Et pendant que l’ex-capitaine et le lieutenant Meynier s’éloignent, les tirailleurs, avec leurs sabres d’abatis creusent une fosse où est placé le corps encore chaud du colonel Klobb, tombé au champ d’honneur, frappé par des balles françaises.

Au camp de la Mare, à Nafouta, on entend la fusillade.

À onze heures du matin, le détachement de Voulet est déjà à Nafouta. On y laisse le lieutenant Meynier avec le docteur et une petite garde qui se trouve dans ce village. Puis on continue la route vers le camp de la Mare, où toute la mission se trouve alors réunie.

Comment les lieutenants Pallier et Joalland, rejoints le 13 après midi par trois sergents et 150 hommes qui, depuis deux jours, connaissaient l’arrivée du colonel Klobb, ont-ils pu ignorer ce dernier fait et ce qui se tramait contre l’infortuné officier ?

C’est un mystère qu’il ne nous appartient pas d’éclaircir.

Le 14 juillet ils ne l’ignorent plus, dans tous les cas. Le crime étant consommé.

La proclamation de Voulet et Chanoine

après le crime.

Voulet fait sonner le rassemblement et, devant les officiers et sous-officiers il dit :

— Je viens de tuer le colonel Klobb, qui avaient été envoyé par le gouverneur du Soudan pour nous arrêter, ainsi que le capitaine Chanoine, et nous faire passer devant un conseil de guerre pour que nous ne puissions pas nous rendre au lac Tchad et avoir cet honneur.

« Puisqu’il en est ainsi, nous ne voulons plus être Français.

« Ceux qui voudront rester avec nous n’ont qu’à le dire. Nous prenons la responsabilité de tout ce qui vient de se passer. »

Cependant, l’enthousiasme des indigènes est excité par Chanoine à l’aide de griots, sortes de bouffons qui, par des chants cadencés, vont partout célébrant les louanges des assassins.

Les lieutenants Pallier et Joalland, ainsi que le sergent-major, présents, ne disent rien ; mais, le discours terminé, ils font demi-tour, par principe, silencieusement, et se rendent à la tente de Voulet. Là, ils lui disent qu’ils ne veulent plus suivre la mission dans ces conditions.

— C’est bien ! répond Voulet. Je vais vous donner une escorte de trente hommes, et si, dans un mois, vous n’êtes pas à Say, je vous, attaquerai et je vous traiterai en ennemis.

De force il garde le sergent Bouthel et le maréchal des logis Tourot, en leur disant :

— Vous allez rester pour me rendre le service de conduire le convoi et les prisonniers. Après, vous rejoindrez les officiers à Say.

Ils partent aussitôt avec Chanoine et toute la colonne, sauf une ou deux sections, pour Megergui.

(À suivre).

CHARLES DORIAN

INCONNU

Voulet-Chanoine. — L’enquête

sur place

La proclamation de Voulet et Chanoine

après le crime (Suite).

Voulet accompagne lui-même les lieutenants à Nafouta, où il trouve le docteur et le lieutenant Meynier, avec les malades et les blessés. Il les prévient également que s’ils ne filent pas au plus vite à Dosso ou à Say, il leur donnera la chasse ; puis il rentre au camp de la Mare, où il couche.

C’est ainsi qu’est célébrée, à Dankori, le 14 Juillet, la fête nationale française. Heureusement qu’à Aoudéras, le même jour, la Mission saharienne rendait à la Patrie sanglante et reniée dans le Damagarem un ardent et pur hommage.

La France reniée

Le 15 au matin, tout le monde, sauf Voulet, est réuni à Megergui.

Chanoine, ses femmes et son entourage, (…) le maréchal des logis Tourot, occupent le milieu du village ; la pièce de canon est à l’entrée Sud. Les sections considérées comme les plus fidèles sont au centre ; le sergent Moussa Kaïta et deux sections sont à l’extérieur, près du puits. Un autre sergent indigène, avec deux sections, est au tala (arbre).

Le convoi de munitions est entre le grand arbre et l’enceinte palissadée du village.

La journée du 15 s’achève paisiblement en apparence, mais que doit-il se passer dans l’âme des deux criminels, et quelles réflexions dans tous ces cerveaux ébranlés par ce drame sans précédent ?

Le 16 au matin, à son arrivée à Megergui, tout ce qui reste de la Mission Afrique Centrale est réuni, Voulet fait sonner « au rapport » et rassemble tous les sergents indigènes. Il leur dit :

« — Vous avez entendu ce que nous avons dit hier. Nous ne voulons plus servir la France. Après avoir été injuste envers nous, qui lui avons donné un territoire grand comme elle (l’Anagadougou et le Mossi) elle ne nous a rien donné en échange. Aujourd’hui elle veut nous enlever notre gloire d’aller au Tchad.

« Nous ne sommes plus Français ; nous tuerons tous ceux qui viendront, et s’il arrive une colonne du Nord (la Mission saharienne), nous lui tendrons des pièges et nous la décimerons.

« Il n’y a plus d’officiers. Chanoine et moi, nous sommes Sultans. Ceux qui ne voudront pas nous obéir seront fusillés !

« Ceux qui resteront avec nous seront riches pour toujours. »

Chanoine, à son tour, dit :

« — Moi aussi, j’ai tué le colonel, je ne veux pas rester Français !… »

Le complot contre Voulet et Chanoine

Pendant que les ex-capitaines rentrent dans leurs tentes pour déjeuner et faire la sieste, les sergents indigènes sortent par la porte ouest du village et décident de se faire pardonner le crime du 14 Juillet. Ils veulent être rapatriés dans leurs villages, où ils désirent rentrer le plus tôt possible, et sans avoir à craindre les poursuites des autorités françaises. Ils rentreront ainsi au Soudan, conduits par les lieutenants Pallier et Joalland.

Tel est le plan.

Les gradés et les hommes dévoués à la personne des deux ex-capitaines sont tenus à l’écart et ne se doutent de rien. Tout cela est mené rapidement en dehors du village.

Les sections s’installent sur un petit monticule, à l’Ouest, sous la direction du sergent Salé Taraoré, qui est l’âme de ce complot. Il fait enlever la pièce de canon sur les mulets et tout le convoi de munitions, qui sort du village.

Les sections d’auxiliaires, qui ont tiré sur le colonel, ne sont pas au courant du complot et sont soupçonnées d’être fidèles aux ex-capitaines. Mais, voyant, ce qui se passe et comprenant la vérité, elles se joignent aux indigènes réguliers, qu’elles sentent les plus forts et les plus nombreux.

Le village est donc abandonné et dominé par toutes les troupes hostiles, sur les hauteurs de l’Ouest.

À un signal, des coups de fusil sont tirés en l’air. Voulet et Chanoine, qui font la sieste, réveillés, sortent brusquement de leurs gourbis.

La mort de Chanoine

Ils aperçoivent les indigènes, massés en ordre de bataille sur la colline. Comprenant ce qui se passe, Chanoine saute sur son cheval, tout sellé, sort par la porte Est du village, le contourne par le Nord, et se dirige, le revolver au poing, menaçant, sur la colline où sont massés les tirailleurs.

Il s’avance, en criant d’abord :

— Je vais vous ramener au Soudan, on ne vous dira rien !

Puis, ne recevant pas de réponse, il invective les tirailleurs, et décharge par trois fois son revolver sur eux. Il tue un cheval de spahis.

Il faut le dire, Chanoine est particulièrement détesté pour ses brutalités.

Chanoine est condamné. Une grêle de balles est la seule réponse des tirailleurs, et l’ex-capitaine et son cheval tombent sous un feu terrible. Chanoine meurt comme le malheureux colonel Klobb, deux jours auparavant.

Son cadavre est mutilé par les spahis, qu’il commandait plus spécialement.

La fuite de Voulet

Voulet a pris la brousse, dans la direction de l’Est, avec la femme de Chanoine (une Peuhl) et son interprète, sur l’invitation qui lui est faite de s’éloigner et de ne plus reparaître.

À ces conditions, il ne lui sera rien fait.

Le sergent Moussa Kaïta vient chercher les Sergents Bouthel et Tourot. Il leur dit qu’on ne leur veut aucun mal, et qu’ils reconduiront à Nafouta toute la colonne.

Cependant, les troupes mutinées pillent une partie du convoi, et remplacent les munitions qu’elles ont tirées sur leur chef, afin qu’on ne puisse reconnaître les coupables.

Puis, on demande à Bouthel d’envoyer des spahis prévenir les lieutenants, à Nafouta, de ce qui vient de se passer, et les inviter à venir prendre le commandement des troupes.

Les sergents s’occupent à rassembler les caisses du convoi pillé, et à ramener les captifs et le personnel, éparpillé de tous côtés.

Le sergent Taraoré, qui a tout conduit, fait garder à vue Bouthel et Tourot, pour les empêcher de communiquer avec Voulet, et envoie une patrouille en reconnaissance. Elle revient sans avoir rien vu.

Mais le sergent interprète de Chanoine, Sidi Berté, qui a pris la fuite avec Voulet, revient au village, pour savoir ce qui se passe et demande de l’eau pour le capitaine Voulet. Il s’adresse à Bouthel. Les sergents soudanais interviennent, et disent à Bouthel de ne pas s’occuper de cela, que cette affaire les regarde. Ils le prient de rentrer dans sa case, à la porte de laquelle ils mettent des sentinelles. Alors, ils demandent à Sidi Berté ce qu’il veut. Il répète qu’il vient chercher de l’eau pour le capitaine. Sur le refus des sergents, il leur offre de ramener le capitaine avec cinq ou six hommes. Les sous-officiers se concertent, lui donnent les hommes demandés, mais à la sortie du village, Berté est fusillé.

Voulet fusillé

Le matin, à 10 h. 30, on entend plusieurs coups de feu, aux abords du village.

C’est l’ex-capitaine Voulet qui, ayant erré toute la nuit dans la brousse, et ayant soif, tente de parlementer avec une sentinelle. Il lui dit : « Eh bien ! c’est terminé, on ne s’insurge plus ? »

La sentinelle ne répond rien. Furieux, Voulet lui envoie un coup de revolver. Il est fusillé à bout portant par l’indigène.

Ainsi disparaissent, tragiquement les deux meurtriers du colonel Klobb, punis, non par leurs pairs et leurs compatriotes, mais par des indigènes, convaincus que le crime de Dankori criait vengeance, et se faisant, ainsi, à leur manière, les justiciers de la civilisation.

L’enterrement de Voulet et Chanoine à Megergui

Bouthel fait enterrer le corps de Chanoine.

L’ex-capitaine a quatre balles dans le ventre, deux dans la tête, et il a été mutilé après sa mort par les spahis. Il est couvert de coups de sabre.

Voulet est enterré également (voir l’emplacement sur la carte, lettres C. et V.).

Les deux cadavres resteront à Megergui. Ce coin perdu de la terre africaine redira éternellement aux Français ce que peuvent devenir la jeunesse, l’éducation, la civilisation, l’honneur, quand on retourne volontairement à la barbarie et qu’on se laisse gagner par l’ambition sans frein et cette ivresse particulière qui s’appelle la cruauté.

Les spahis envoyés par Bouthel, qui a pris, comme le plus ancien gradé européen, le commandement de la colonne, ont prévenu, à Nafouta les officiers français.

Craignant d’abord un piège de Voulet, ces derniers hésitent à venir eux-mêmes et envoient un sergent indigène et quatre hommes s’assurer de la réalité des faits. Puis, se ravisant, ils partent, et arrivent à Megergui le matin du 17 juillet, après que tous les hommes sous les ordres de Bouthel ont déjà quitté le village. Ils retournent à Nafouta et arrivent au moment où le reste de la colonne y pénètre par un autre chemin.

Pallier prend le commandement de la Mission

Afrique Centrale

Le lieutenant Pallier, le plus ancien, prend le commandement, et les trois officiers et les deux sergents décident à l’unanimité, dans une réunion, que la Mission Afrique Centrale continuera son programme et ira à Zinder venger la mort de Cazemajou.

On reste néanmoins huit jours à Nafouta pour tout remettre en ordre.

La difficulté est de faire marcher des troupes mutinées, chargées de butin et n’ayant qu’une pensée, retourner en arrière.

Il est donc très délicat d’apprendre aux troupes la marche sur Zinder.

On profite d’un incident pour le leur faire savoir.

L’enterrement du lieutenant-colonel Klobb

Le lieutenant Joalland est désigné pour aller rendre les honneurs au colonel Klobb, à Dankori. Il est exhumé de l’endroit où il a été enterré à la hâte et inhumé de nouveau, en un point facile à retrouver, au pied d’un grand arbre isolé, près des puits (voir la carte).

Dans le discours que le lieutenant Joalland fait à ses hommes, il dit :

« Nous allons à Zinder venger nos camarades tués l’an dernier par le sultan de cette ville, puis nous rentrerons au Soudan et, en passant à Dankori, nous y prendrons le corps du colonel que nous rapporterons en France… »

Cet espoir de piller Zinder et la promesse de revenir bientôt, convainquent les hommes.

L’attaque et la prise de Zinder

Le 29 juillet, la colonne quitte Nafouta pour Zinder.

Quelques jours après elle arrive à Tirméni, à 20 kilomètres de Zinder. Vers deux heures un fort contingent d’indigènes s’avance sur le village. Le sultan de Zinder arrive avec son armée : un millier de fantassins et autant de cavaliers.

Le lieutenant Meynier, blessé, assure la garde du camp et du convoi.

Les lieutenants Pallier et Joalland, Bouthel et le sergent-major Tourot se portent en avant et, aux premières salves, l’ennemi s’enfuit.

On le poursuit pendant six kilomètres.

Le lendemain, 30 juillet, la colonne de combat marche sur Zinder et trouve la ville évacuée. Le convoi arrive de Tirméni ; des reconnaissances envoyées dans toutes les directions ramènent 600 chameaux et 150 chevaux.

La poudrière du Sultan saute par accident.

La ville est pillée.

Toujours le même système !

Les reconnaissances, dans le but de s’emparer du Sultan, continuent les jours suivants.

Le pays est mis à feu et à sang. On s’empare des troupeaux de tous les indigènes, et surtout des femmes et des enfants, transformés en captifs et captives. C’est la méthode Voulet-Chanoine qui continue, hélas !

Enfin, les reconnaissances rentrent à Zinder, en déclarant que le pays est pacifié.

C’est cette méthode qui fera dire au commandant Lamy, arrivant en décembre, qu’il a pu « constater par lui-même, les conséquences déplorables de cette façon barbare d’opérer. J’ai la plus grande peine, dit-il, à faire comprendre aux indigènes, qu’ils n’ont plus à avoir peur, qu’ils doivent rentrer dans leurs villages, évacués depuis cinq mois, et se remettre au travail des champs. »

D’autres conséquences de cette méthode vont, se manifester.

(Et Charles Dorian continue son récit, par l’histoire des révoltes qui se sont succédé jusqu’à l’arrivée de la mission Foureau-Lamy. C’est cette continuation du drame de Dankori, par la mission Voulet-Chanoine — sans Voulet et sans Chanoine — qui forme un chapitre terrible et inconnu de tous les Français. Faut-il le publier ? Voilà la question que je leur pose). — F. L.