L’histoire de Juliette/quatrième partie

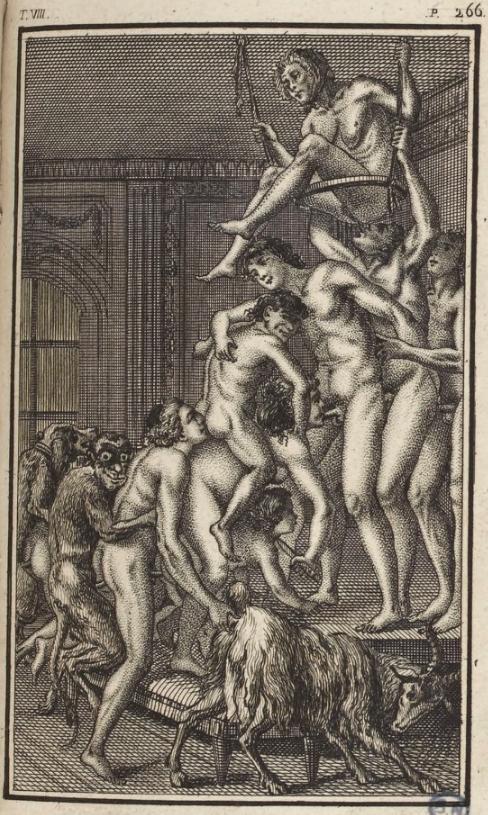

Nous rentrâmes dans un autre appartement ; un magnifique déjeuner, des fruits des pâtisseries, du lait et des boissons chaudes nous furent offerts par de jolis garçons à demi-nuds, et qui faisaient, en nous présentant les plats, mille caracoles, mille polissonneries plus libertines les unes que les autres ; mes deux hommes et moi déjeûnâmes amplement ; pour Minski, des choses plus solides lui furent servies ; huit ou dix bouts de boudin fait avec du sang de pucelles, et deux pâtés aux couilles parvinrent à le rassasier ; dix-huit bouteilles de vin grec délayèrent ces vivres dans son prodigieux estomac ; il fouetta jusqu’au sang une douzaine de ces petits échansons, auxquels il chercha querelle sans aucun fondement ; un d’eux ayant résisté, il lui cassa les deux bras avec le même flegme, que s’il eût fait la chose du monde la plus simple ; il en poignarda deux autres, et nous commençâmes notre inspection. La première salle dans laquelle nous entrâmes, contenait deux cents femmes, âgées de vingt à trente-cinq ans ; dès que nous parûmes, et cet usage était consacré, deux bourreaux s’emparèrent d’une victime, et la pendirent nue sur-le-champ à nos yeux. Minski s’approche de la créature accrochée ; il lui manie les fesses, il les lui mord, et dans l’instant toutes les femmes se rangent sur six rangs ; nous traversâmes et longeâmes ces rangs, afin de mieux voir celles qui les formaient : la manière dont ces femmes étaient vêtues ne déguisait aucun de leurs charmes ; une simple draperie les ceignait, sans voiler ni leur gorge ni leurs fesses, mais leurs cons ne se voyaient pas ; ce rafinement désiré par Minski, dérobait à ses yeux libertins un temple où son encens ne fumait guère. À l’une des extrémités de cette salle, en était une moins grande, qui contenait vingt-cinq lits ; là se mettait les femmes blessées par les intempérances de l’ogre, ou celles qui tombaient malades ; si l’incommodité devient grave, me dit Minski, en ouvrant une des fenêtres de cette salle, voici où je les place ; mais quel fut notre étonnement, de voir la cour où donnait cette fenêtre, remplie d’ours, de lions, de léopards et ce tigres. Certes, dis-je, en voyant cet horrible lieu, voilà des médecins qui doivent promptement les tirer d’affaire. — Assurément : il ne faut qu’une minute pour les guérir en ce lieu ; j’évite par-là le mauvais air ; de quelle utilité d’ailleurs, peut être à la luxure une femme flétrie, corrompue par la maladie ; j’épargne des frais au moyen de ce procédé ; car vous conviendrez, Juliette, qu’une femme malade ne vaut pas ce qu’elle coûte : la même loi s’exécutait pour les autres sérails ; Minski visite les malades, six trouvées seulement un peu plus mal que les autres, sont impitoyablement arrachées de leur lit, et précipitées dans la ménagerie sous nos yeux où elles sont dévorées en moins de trois minutes ; tel est, me dit tout bas Minski, l’un des supplices qui irrite le plus mon imagination. Je t’en livre autant, mon cher, dis-je au géant, en dévorant ce spectacle de mes yeux ; mets ta main là, continuai-je, en la lui posant sur mon con, et tu verras si je partage ton délire… je déchargeais ; Minski, devinant alors que je serais bien aise de lui voir faire une seconde réforme, revisita les lits, et en fit cette fois emporter des malheureuses filles qui n’étaient là que pour quelques blessures presque guerries ; elles frémirent en voyant leur sort : pour nous en amuser plus long-tems et plus cruellement, nous leur fîmes observer les furieux animaux dont elles allaient devenir la pâture. Minski leur égratignait les fesses, et je leur pinçais les têtons : on les jette, le géant et moi nous nous branlons durant leur supplice ; je n’ai de ma vie perdu de foutre plus lubriquement. Nous parcourûmes les autres salles où s’exécutèrent différentes scènes toutes plus féroces les unes que les autres, et dans lesquelles périt Zéphire, victime de la rage de ce monstre.

Eh bien ! dis-je au géant, quand ma passion fut satisfaite, convenez que ce que vous vous permettez ici, et ce que j’ai eu la faiblesse d’imiter, est d’une abominable injustice ; asseyons-nous me dit ce libertin en me prenant à part, et écoutez-moi. « Avant que de me condamner sur l’action que je commets, parce que vous voyez à cette action un vernis d’injustice, il faudrait, ce me semble, mieux assoir ses combinaisons sur ce qu’on entend par juste et par injuste ; or, si vous réfléchissez bien sur les idées que donnent ces mots, vous reconnaîtrez qu’elles ne sont absolument que relatives, et qu’elles n’ont intrinsèquement rien de réel ; semblables aux idées de vice et de vertu elles sont purement locales et géographiques, en sorte que tout comme ce qui est vicieux à Paris, se trouve une vertu à Pékin, de même ce qui est juste à Ispahan, devient injuste à Copenhague. Les loix d’un pays, les intérêts d’un particulier, voilà les seules bases de la justice ; mais ces lois sont relatives aux mœurs du gouvernement où elles existent, et ces intérêts le sont aussi au physique du particulier qui les a ; ensorte que l’égoïsme, comme vous le voyez, est ici la seule règle du juste ou de l’injuste, et qu’il sera très-juste, suivant telle loi de faire mourir un particulier en ce pays-ci, pour une action qui lui aurait valu des couronnes ailleurs ; tout comme tel intérêt particulier trouvera juste une action, qui, néanmoins, sera trouvée très-inique par celui qu’elle lésera. Citons quelques exemples.

« À Paris, la loi punit les voleurs ; elle les récompensait à Sparte ; voilà donc une action juste en Grèce, et fort illégale en France ; et par conséquent, la justice aussi chimérique que la vertu. Un homme casse, les deux bras à son ennemi, selon lui, il a fait une action très-juste ; demandez à la victime si elle la voit comme telle. Thémis est donc une déesse fabuleuse, dont la balance est toujours à celui qui l’a fait pencher, et sur les yeux de laquelle on a eu raison de mettre un bandeau.

Minski, répondis-je, j’ai toujours ouï dire, cependant qu’il y avait une sorte de justice naturelle dont l’homme ne s’écartait jamais, ou dont il ne s’écartait pas sans remords.

» Cela est faux, dit le Moscovite, cette prétendue justice naturelle n’est que le fruit de sa faiblesse, de son ignorance ou de ses préjugés, tant qu’il n’a aucun intérêt à la chose : s’il est le plus faible, il se rangera machinalement de ce côté, et trouvera injuste toutes les lésions du fort sur les individus de sa classe ; deviendra-t-il le plus puissant, ses opinions, ses idées sur la justice changeront sur-le-champ : il n’y aura plus de juste que ce qui le flattera, plus d’équitable que ce qui servira ses passions, et cette prétendue justice naturelle bien analisée, ne sera jamais que celle de ses intérêts : réglons toujours nos lois sur la nature, c’est le moyen de ne nous jamais tromper. Or, combien d’injustice ne lui voyons-nous pas commettre journellement ! y a-t-il rien de si injuste que les grêles dont sa main ravage l’espérance du pauvre, tandis que par un caprice bisarre, la moisson du riche sera respectée, et les guerres dont elle désole le monde entier par les seuls intérêts du tyran, et les fortunes dont elle permet que le scélérat jouisse, pendant que l’honnête homme est dans la misère. Ces maladies dont elle dépeuple des provinces entières, ces triomphes multipliés qu’elle donne au vice, pendant qu’elle humilie chaque jour la vertu ; cette protection qu’elle accorde journellement au fort sur le faible, tout cela est-il juste, je le demande, et pouvons-nous nous supposer coupables en l’imitant ?

» Il n’y a donc aucune espèce de mal à violer tous les principes imaginaires de la justice des hommes, pour s’en composer une à sa guise, qui sera toujours la meilleure quand elle servira nos passions et nos intérêts, parce qu’il n’est que cela seul de sacré dans le monde, et que nous n’avons vraiment tort que toutes les fois que nous préférons des chimères, à des sentimens donnés par la nature véritablement outragée des sacrifices que nous aurions la faiblesse de leur faire. Il est faux, comme le dit votre demi-philosophe Montesquieu, que la justice soit éternelle, immuable, de tous les tems et de tous les lieux : elle ne dépend que des conventions humaines, des caractères…… des tempéramens…… des lois morales d’un pays. Si cela était, continue le même auteur[1], si la justice n’était qu’une suite des conventions humaines, des caractères, des tempéramens, etc., ce serait une vérité terrible qu’il faudrait se déguiser à soi-même… et pourquoi donc se déguiser des vérités aussi essentielles ? en est-il une seule que l’homme doive éviter ?… elle serait dangereuse, poursuit Montesquieu, parce qu’elle mettrait toujours l’homme en crainte avec l’homme, et que nous ne serions jamais assurés de notre bien, de notre honneur et de notre vie. Mais quelle nécessité pour adopter ce misérable préjugé, de s’aveugler sur des vérités aussi grandes… aussi essentielles ! nous rendrait-il service, celui qui, nous voyant entrer dans une forêt où il aurait été attaqué par des voleurs, ne nous préviendrait pas des dangers qui peuvent nous environner. Oui, oui, osons dire aux hommes que la justice est une chimère, et que chaque individu n’a jamais que la sienne, osons le leur dire sans crainte : en le leur annonçant, et leur faisant sentir par-là tous les dangers de la vie humaine, nous les mettons à même de s’en garantir, et de s’armer à leur tour d’injustice, puisque ce n’est qu’en devenant aussi injustes, aussi vicieux que les autres, qu’ils pourront se mettre à l’abri de leurs piéges… La justice, poursuit Montesquieu, est un rapport de convenance qui se trouve réellement entre deux choses, quelque soit l’être qui les considère.

Est-il au monde un sophisme plus grand que celui-là ; jamais la justice ne fut un rapport de convenance existant réellement entre deux choses. La justice n’a aucune existence réelle, elle est la divinité de toutes les passions ; celui-ci la trouve à une chose, celui-là à une autre ; et quoique ces choses se contrarient, tous les deux la trouveront juste. Cessons donc de croire à l’existence de cette chimère, et elle n’en a pas plus que le Dieu dont les sots la croyent l’image : il n’y a ni Dieu, ni vertu, ni justice dans le monde ; il n’y a de bon, d’utile, de nécessaire que nos passions : il n’y a de respectable que leurs effets.

Je vais plus loin, et regarde les choses injustes comme indispensables au maintien de l’univers, nécessairement troublé par un ordre équitable de choses ; cette vérité établie, d’où vient donc que je me refuserais à toutes les iniquités conçues par mon esprit, dès qu’il est démontré qu’elles sont utiles au plan général ; est-ce ma faute, si c’est de ma main qu’il plaît à la nature de se servir pour maintenir l’ordre dans ce monde ? non certes, et si ce n’est qu’avec des atrocités, des horreurs, des exécrations qu’on peut arriver à ce but, livrons-nous y donc sans aucune frayeur ; nous avons, en nous délectant, rempli le but de la nature.

Nous continuâmes notre visite des appartemens, et nous mîmes en pratique les principes que venait de me développer le géant. Les exécrations que nous y fîmes, m’épuisèrent tellement que je témoignai à Minski le désir de consacrer au repos le reste de la journée. Volontiers, me dit-il, je remettrai donc jusqu’à demain à vous faire voir deux pièces de ma maison que vous ne connaissez pas encore, et dont les dispositions et l’examen vous étonneront sans doute.

Je me retirai avec Sbrigani, et me trouvant seule avec l’unique compagnon de voyage qui me restait, mon ami, lui dis-je, ce n’est pas tout que d’être entré dans le palais du vice et de l’horreur, il faut en sortir. Ma confiance en l’ogre n’est pas assez entière, pour prolonger plus long-tems notre séjour chez lui. J’ai des moyens sûrs pour me défaire de ce personnage, après la mort duquel il nous serait bien facile de nous emparer de ses richesses et de fuir ; mais cet homme est trop nuisible à l’humanité, il est trop dans mes principes pour que j’en prive l’univers. Ce serait jouer ici le rôle des loix, ce serait servir la société, que d’en bannir ce scélérat ; et je n’aime pas assez la vertu pour la servir à ce point-là. Je laisserai vivre cet homme si nécessaire aux crimes, ce ne sera point l’ami du crime qui détruira son sectateur : il faut le voler, cela est essentiel, il a plus d’argent que nous, et l’égalité fut toujours la bâse de nos principes ; il faut fuir ; par jouissance, et peut-être pour le plaisir de nous dépouiller nous-mêmes, il nous tuerait infailliblement. Arrivons donc à nos deux buts, mais en le laissant subsister ; j’ai du stramonium dans ma poche, endormons-le, volons-le, enlevons ses deux plus belles filles, et fuyons. Sbrigani combattit quelque tems mon projet ; le stramonium, sur un aussi gros corps, pourrait ne pas réussir, une dose de poison bien violent, lui paraissait plus sûre. Telles spécieuses que fussent mes considérations, elles s’évanouissaient devant notre sûreté, et selon Sbrigani, tant que l’ogre vivait elle n’était pas entière ; mais ferme dans ma résolution, de ne jamais, autant que je le pourrais, faire tomber sous mes coups ceux qui étaient aussi méchans que moi, je persistai : nous convînmes qu’après avoir endormi l’ogre le lendemain, en déjeûnant avec lui, nous le ferions passer pour mort, afin de ne trouver du côté de ses gens, aucun obstacle à nous emparer de ses richesses, et que nos opérations faites, nous décamperions aussitôt.

Le plus étonnant succès couronnât nos desseins ; peu de minutes après que Minski eût avalé le chocolat, dans lequel nous avions glissé le somnifère, il tomba dans une telle léthargie, que nous n’eûmes pas de peine à persuader sa mort. Son intendant fut le premier à nous supplier de régner à sa place ; nous eûmes l’air d’accepter, et nous étant fait ouvrir le trésor, nous fîmes charger dix hommes de tout ce qu’il contenait de plus précieux. Passant de là au harem des femmes, Elise et Raimonde, deux françaises charmantes, de dix-sept à dix-huit ans, en furent aussitôt enlevées par nous ; et nous regagnâmes nos voitures en assurant l’intendant de Minski, que nous ne tarderions pas à le venir prendre avec le reste ; qu’assurément nous consentions à succéder dans tout à son maître, mais qu’il fallait transporter en plaine d’aussi brillantes possessions, et renoncer à vivre comme les ours, dans un réduit aussi effrayant. Cet homme enchanté, facilite tout, accepte tout, et en fut sans doute bien récompensé par le géant, lorsqu’il apprit à son réveil et ses pertes et notre évasion.

Ayant fait mettre dans nos voitures les trésors que nous dérobions, et y étant montés avec nos femmes, nous congédiâmes nos porteurs après les avoir bien récompensés, et leur avoir conseillé de fuir comme nous, et de ne plus rentrer dans une caverne où leurs jours étaient à tout instant menacés. Ils nous le promirent, et l’on se sépara. Nous fûmes, dès le même jour, coucher à Florence, où, dès en arrivant, notre premier soin fut d’examiner à l’aise, et nos deux femmes et nos trésors : rien de joli comme ces deux créatures.

Elise, âgée de dix-sept ans, réunissait à toutes les grâces de Vénus, les attraits séduisans de la déesse des fleurs. Raimonde, un peu plus âgée, avait une figure si piquante, qu’il était impossible de la fixer sans émotion ; toutes deux nouvellement chez Minski, n’avaient pas encore été touchées ; et vous imaginez bien que cette circonstance était une de celles qui m’avaient le plus décidée à les choisir. Elles nous aidèrent à compter nos trésors, il y avait six millions en espèces, et quatre en pierreries, en argenteries ou en papiers sur l’Italie. Ah ! comme mes yeux se repaissaient de ces richesses, et qu’il est doux de compter l’or quand il nous appartient par un crime ! Ces soins remplis, nous nous reposâmes, et je passai dans les bras de mes deux nouvelles conquêtes, la plus délicieuse nuit que j’eusse eu depuis long-tems.

Permettez maintenant, mes amis, que je vous entretienne un moment de la superbe ville où nous arrivions bientôt. Ces détails reposeront votre imagination, salie depuis trop long-tems par mes récits obscènes : une telle diversion, ce me semble, ne peut que rendre encore plus piquans, ce que la vérité, que vous avez exigée de moi nécessitera peut-être bientôt.

Florence, ouvrage des soldats de Silla, embellie par les triumvirs, détruite par Totila, rebatie par Charlemagne, aggrandie aux dépens de l’ancienne ville de Fiésoles, dont on ne voit plus aujourd’hui que les ruines ; long-tems en bute à des révolutions intestines, subjuguée par les Médicis, qui l’ayant gouvernée deux cents ans, la laissèrent à la fin passer à la maison de Lorraine, est maintenant régie ainsi que la Toscane, dont elle est capitale, par Léopold, archiduc, et frère de la reine de France[2], prince despote, orgueilleux et ingrat, crapuleux et libertin comme toute sa famille, ainsi que mes récits vont bientôt vous l’apprendre.

La première observation politique que je fis, en arrivant dans cette capitale, fut de me convaincre que les Florentins regrettaient encore les princes de leur nation, et que ce n’était pas sans peine qu’ils s’étaient soumis à des étrangers. L’extérieur simple de Léopold, n’en impose à personne ; toute la morgue Allemande éclate, malgré son costume populaire, et ceux qui connaissent l’esprit de la maison d’Autriche, savent bien qu’il lui sera toujours plus aisé de feindre des vertus que d’en acquérir.

Florence, située aux pieds de l’Appennin, est partagée par l’Arno ; cette partie centrale de la capitale de la Toscane, ressemble un peu à celle que coupe la Seine à Paris ; mais il s’en faut que cette ville soit, et aussi peuplée, et aussi grande, que celle à laquelle nous la comparons un moment. La couleur brune des pierres qui servent à la construction de ses palais, lui donne un air de tristesse qui la rend désagréable à l’œil. Si j’eusse aimé les églises, j’aurais eu sans doute de belles descriptions à vous faire ; mais mon horreur pour tout ce qui tient à la religion, est si forte, que je ne me permets même pas d’entrer dans aucun de ses temples. Il n’en fut pas ainsi de la superbe galerie du Grand Duc ; je fus la voir dès le lendemain de mon arrivée ; je ne vous rendrai jamais l’enthousiasme que je sentis au milieu de tous ces chefs-d’œuvres. J’aime les arts, ils échauffent ma tête ; la nature est si belle, qu’on doit chérir tout ce qui l’imite… Ah ! saurait-on trop encourager ceux qui l’aiment et qui la copient ; la seule façon de lui arracher quelques-uns de ses mystères, est de l’étudier sans cesse ; ce n’est qu’en la scrutant jusques dans ses replis les plus secrets, qu’on arrive à l’anéantissement de tous les préjugés : j’adore une femme à talent ; la figure séduit, mais les talens fixent ; et je crois que pour l’amour-propre l’un est bien plus flatteur que l’autre.

Mon guide, ainsi que vous l’imaginez facilement, ne manqua pas de m’arrêter à celle des pièces qui fait partie de cette galerie célèbre, où Cosme Ier. de Médicis fut surpris dans une opération assez singulière… Le fameux Vasari peignait la voûte de cet appartement, lorsque Cosme y entra avec sa fille, dont il était fort amoureux : ne se doutant point que l’artiste travaillait dans les combles, ce prince incestueux caressa l’objet de son ardeur d’une manière assez peu équivoque. Un canapé se présente, Cosme en profite, et l’acte se consomme aux regards du peintre, qui, dès le même instant, décampa de Florence, persuadé que l’on emploierait des moyens violens pour étouffer un tel secret, et que celui qui en aurait connaissance serait bientôt mis hors d’état de parler. Le Vasari avait raison, il vivait dans un siècle et dans une ville où le machiavélisme faisait des progrès ; il était sage à lui de ne pas s’exposer aux cruels effets de cette doctrine.

On me fit observer peu loin de là un autel d’or massif, orné de belles pierres précieuses, que je ne vis pas sans les convoiter. Cette immensité de richesses était, m’expliqua-t-on, un ex voto que le grand Duc Ferdinand second, qui mourut en 1630, offrit à Saint-Charles-Borromée, pour le rétablissement de sa santé ; le present était en route lorsque le prince mourut, les héritiers décidèrent assez philosophiquement que, puisque le saint n’avait pas exaucé le vœu, ils étaient exempts de le récompenser, et ils firent revenir le tresor. Que d’extravagances deviennent les fruits de la superstition, et comme on peut assurer avec vérité que de toutes les folies humaines, celle-là, sans doute est celle qui dégrade le plus l’esprit et la raison !

Je passai de-là à la fameuse Vénus du Titien, et j’avoue que mes sens se trouvèrent plus émus à la contemplation de ce tableau sublime, qu’ils ne l’avoient été des ex voto de Ferdinand ; les beautés de la nature intéressent l’ame ; les extravagances religieuse la font frissonner.

La Vénus du Titien est une belle blonde, les plus beaux yeux qu’on puisse voir, les traits un peu trop prononcés pour une blonde, dont il semble que la main de la nature doive adoucir les charmes comme le caractère. On la voit sur un matelat blanc éparpillant des fleurs d’une main, cachant sa jolie petite motte de l’autre. Son attitude est voluptueuse, et l’on ne se lasse pas d’examiner les beautés de détail de ce tableau sublime. Sbrigani trouva que cette Vénus ressemblait prodigieusement à Raimonde, l’une de mes nouvelles amies. Il avait raison, cette belle créature rougit innocemment quand nous le lui dîmes ! Un baiser de feu, que je collai sur sa bouche de rose, la convainquît à quel point j’approuvais la comparaison de mon époux.

Nous vîmes, dans la pièce suivante, nommée la chambre des idoles, une infinité de chefs-d’œuvres du Titien, de Paul Véronèse et du Guide. Une idée bisarre est exécutée dans cette salle. On y voit un sépulchre rempli de cadavres, sur lesquels peuvent s’observer tous les différens degrés de la dissolution, depuis l’instant de la mort jusqu’à la destruction totale de l’individu. Cette sombre exécution est de cire, colorée si naturellement, que la nature ne saurait être ni plus expressive, ni plus vraie. L’impression est si forte, en considérant ce chef-d’œuvre, que les sens paraissent s’avertir mutuellement. On porte, sans le vouloir, la main au nez ; ma cruelle imagination s’amusa de ce spectacle ; à combien d’êtres, ma méchanceté a-t-elle fait éprouver ces affreuses gradations… Poursuivons : la nature me porta, sans doute, à ces crimes, puisqu’elle me délecte encore, seulement à leur souvenir.

Non loin de là est un autre sépulcre de pestiférés, où les mêmes gradations s’observent ; on y remarque sur-tout un malheureux, tout nud, apportant un cadavre, qu’il jette avec les autres, et qui suffoqué lui-même par l’odeur et le spectacle, tombe à la renverse et meurt ; ce grouppe est d’une effrayante vérité.

Nous passâmes ensuite à des objets plus gais ; la chambre, dite la tribune, nous offrit la fameuse Vénus Médicis, placée au fond de cette pièce. Il est impossible, en voyant ce superbe morceau, de se défendre de la plus douce émotion. Un Grec, dit-on, s’enflamma pour une statue… je l’avoue, je l’eusse imité près de celle-là ; en examinant les beautés de détails de ce célèbre ouvrage, on croit aisément que l’auteur dût, comme la tradition le rapporte, se servir de cinq cents modèles pour le terminer ; les proportions de cette sublime statue, les grâces de la figure, les contours divins de chaque membre, les arrondissemens gracieux de la gorge et des fesses, sont des traits de génie qui pourraient le disputer à la nature, et je doute que le triple de modèles, choisi sur toutes les beautés de la terre, pût aujourd’hui fournir une créature qui n’eut à perdre à la comparaison. L’opinion générale est, que cette statue nous représente la Vénus maritime des Grecs : je ne m’appesantirai pas davantage sur un morceau dont les copies se sont autant multipliées ; tout le monde peut la posséder, sans doute, mais personne ne l’appréciera comme moi…… L’exécrable dévotion fit autrefois briser ce beau morceau… Les imbécilles ! ils adoraient l’auteur de la nature, et croyaient la servir, en détruisant son plus bel ouvrage. On ne s’accorde point sur le nom du sculpteur ; l’opinion commune prête ce chef-d’œuvre à Praxitèle, d’autres à Cléomène : qu’importe, elle est belle, on l’admire, c’est tout ce qu’il faut à l’imagination ; et tel que puisse être l’auteur, le plaisir que l’on prend à admirer l’ouvrage, n’en est pas moins un des plus doux que l’on puisse goûter.

Mes yeux se portèrent de là sur l’hermaphrodite ; vous savez que les Romains, tous passionnés pour ce genre de monstre, les admettaient, de préférence, dans leurs libertines orgies ; celui-là, sans doute, est un de ceux dont la réputation lubrique fut la mieux établie ; il est fâcheux que l’artiste en lui croisant les jambes, n’ait pas voulu laisser voir ce qui caractérisait le double sexe ; on la voit couchée sur un lit, exposant le plus beau cul du monde… cul voluptueux que Sbrigani convoita, en m’assurant qu’il avait foutu celui d’une semblable créature, et qu’il n’était pas de plus délicieuse jouissance au monde.

Tout près est un grouppe de Caligula, caressant sa sœur ; ces maîtres orgueilleux de l’univers, loin de cacher leurs vices, les faisaient éterniser par les arts ; on voit aussi dans cette même pièce, la fameuse effigie du priape, sur lequel les jeunes filles étaient obligées, par dévotion, d’aller frotter les lèvres de leur vagin ; il est d’une telle grosseur, qu’assurément l’introduction eût été impossible, si par hasard elle eut fait partie des mystères.

On nous montra des ceintures de virginité, et sur la menace que je fis à mes deux amies de les revêtir de meubles semblables pour être sûre d’elles, la tendre Elise m’assura délicatement, qu’elle n’avait besoin que de l’amour que je lui inspirais, pour être contenue dans les bornes de la plus exacte tempérance.

Nous vîmes ensuite la plus belle et la plus singulière collection de poignards ; quelques-uns étaient empoisonnés ; aucun peuple n’a rafiné le meurtre, comme les Italiens ; il est donc tout simple de voir chez eux tout ce qui peut servir à cette action, de la manière la plus cruelle et la plus traître.

L’air est très-mauvais à Florence : l’automne, il y est même mortel ; un morceau de pain que l’on laisserait s’imprégner des miasmes de l’Appennin pendant cette saison, empoisonnerait celui qui le mangerait ; les morts subites, les coups de sang, y sont très-fréquens alors ; mais comme nous étions au commencement du printems, je crus pouvoir y passer l’été, sans aucuns risques ; nous ne couchâmes à l’auberge que deux nuits ; dès le troisième jour, je louai une superbe maison sur le quai de l’Arno, dont Sbrigani faisait les honneurs ; je passai toujours pour sa femme, et mes deux suivantes pour ses sœurs. Établie là sur le même pied qu’à Turin, et que dans les autres villes d’Italie où j’avais passé, les propositions arrivèrent aussitôt que nous fûmes connues ; mais un ami de Sbrigani l’ayant prévenu qu’avec de la modération, et point trop de promptitude, nous serions peut-être admises aux plaisirs secrets du grand Duc, pendant quinze jours, nous refusâmes ce qui se présentait ; les émissaires du Prince arrivèrent enfin ; Léopold voulait nous réunir toutes trois aux objets journaliers de ses débauches secrètes, et il y avait mille sequins pour chacune, si notre complaisance était entière. Les goûts de Léopold sont despotes et cruels comme ceux de tous les souverains, nous dit l’émissaire, mais vous ne serez point le plastron de ses luxures, vous les servirez seulement. Nous serons aux ordres du Grand Duc, répondis-je, mais pour mille sequins… non : mes belles-sœurs et moi ne marcherons que pour le triple, vous reviendrez si cela vous convient.

Le libertin Léopold, qui nous avait déjà lorgnées, n’était pas homme à renoncer à de telles jouissances pour deux mille sequins de plus. Avare avec sa femme, avec les pauvres, avec ses sujets, le fils de l’autrichienne ne l’était pas pour ses voluptés. On vint donc nous prendre le lendemain mutin pour nous conduire à Pratolino, dans l’Appennin, sur la route par laquelle nous étions arrivées à Florence.

Cette maison, fraîche, solitaire et voluptueuse, avait tout ce qui caractérise un lieu de débauche. Le Grand Duc sortait de dîner quand nous parûmes, il n’avait avec lui que son aumônier, agent et confident de ses lubricités. Mes belles amies, nous dit le souverain, je vais, si vous le trouvez bon, vous réunir aux jeunes objets qui doivent aujourd’hui servir à ma luxure. Léopold, répondis-je, avec cette noble fierté qui me caractérisa dans tous les tems, mes sœurs et moi nous nous soumettrons à tes caprices, nous satisferons tes desirs ; mais si tu étais sujet, comme tous les gens de ton espèce, à des fantaisies dangereuses, préviens-nous, notre intention n’étant pas d’entrer que nous ne soyons sûres de n’avoir rien à craindre. Les victimes sont là vous dit le Grand Duc, vous n’êtes que les prêtresses… l’abbé et moi les sacrificateurs… Entrons, dis-je à mes compagnes ; à quelque point que les souverains soient fourbes, on ne risque pourtant rien de les croire quelquefois, sur-tout lorsque l’on porte avec soi des moyens certains de vengeance, et je laissai voir en même-tems le bout du manche d’un poignard, qui ne me quittait pas depuis que j’étais entrée en Italie : quoi ! me dit Léopold, en s’appuyant sur mon épaule, vous attenteriez aux jours d’un souverain ? Mon cher, dis-je effrontément, je ne t’attaquerai pas la première, mais si tu t’oubliais avec moi, ceci, poursuivis-je, en montrant le poignard, te ferait souvenir que c’est à une Française que tu parles… À l’égard de ton caractère sacré, mon ami, permets-moi d’en rire un instant ; ne t’imagine pas, je t’en prie, que le ciel, en te formant, t’ait donné une existence différente que celle du dernier individu de tes états, et tu n’es pas pour moi plus respectable. Zélée partisane de l’égalité, je n’ai jamais cru qu’il y eut sur la terre une créature qui valût mieux qu’une autre ; et comme je n’ai pas de foi aux vertus, je n’imagine pas même que les vertus puissent les différencier. — Mais je suis roi. — Pauvre homme ! comment oses-tu m’objecter ce titre ? Qu’il est méprisable à mes yeux ! N’est-ce pas le hasard qui t’a mis où tu es ? qu’as-tu fait pour obtenir ton rang ? Le premier qui le mérita par son courage ou par ses talens, pût prétendre à quelqu’estime, peut-être ; mais celui qui ne l’obtint que par héritage, n’a droit qu’à la compassion des hommes. — Le régicide est un crime. — Imaginaire, mon ami, il y autant de mal à tuer un savetier, qu’un roi ; et pas plus à massacrer l’un ou l’autre, qu’une mouche ou qu’un papillon, également l’ouvrage de la nature. Crois bien affirmativement, Léopold, que la façon de ton individu n’a pas plus coûté que celle d’un singe, à notre mère commune, et quelle n’a pas plus de prédilection pour l’un que pour l’autre… J’aime la franchise de cette femme, dit le Duc à son aumônier ; et moi aussi, Monseigneur, répondit l’homme de Dieu ; mais je crains qu’avec cet orgueil elle n’apporte pas à vos plaisirs toute la subordination qu’ils exigent… Erreur que cela, monsieur l’abbé, répondis-je, fière et franche dans le monde, douce et soumise dans les plaisirs, voilà le rôle d’une jolie courtisane française, ce sera le mien ; mais si vous me trouvez esclave dans le boudoir, songez que je ne veux l’être que de vos passions, et nullement de votre qualité de souverain ; je respecte les passions, Léopold, j’en ai comme toi, mais je me refuse opiniâtrement aux honneurs des rangs, tu obtiendras de moi, tout, comme homme, rien comme prince, je t’en avertis ; commençons. Nous entrâmes.

Je ne m’attendais pas à l’espèce de créatures qui nous attendaient dans le voluptueux salon où nous fit passer Léopold, et dans lequel nous nous enfermâmes ; c’étaient quatre filles de quinze à seize ans, toutes quatre grosses à pleine ceinture : que diable veux-tu faire de ce gibier, demandai-je au duc ? Tu vas l’apprendre, me répondit-il ; je suis le père des enfans que ces créatures portent dans leur sein, et je ne les ai fait que pour me donner le délicieux plaisir de les détruire : je ne connais pas de satisfaction plus grande, que celle de faire avorter une femme grosse de moi ; et comme ma semence est très prolifique, j’en engrosse une tous les jours, pour me procurer ensuite l’insigne volupté de détruire mon ouvrage… Ah ! ah ! dis-je à l’Autrichien, ta passion est assez bisarre, je la servirai de tout mon cœur : et comment t’y prends-tu pour opérer ? C’est ce que tu vas voir, dit Léopold, qui jusques-là, ne m’avait parlé qu’à l’oreille ; commençons par leur annoncer le sort qui les attend ; et s’approchant des quatre filles, il leur déclare ses intentions ; je vous laisse à juger, mes amis, la douleur où ce perfide arrêt les plongea toutes quatre ; deux s’évanouirent, les deux autres beuglèrent comme des veaux qu’on mène au boucher ; mais Léopold, peu sensible, les fit aussitôt mettre nues, par son agent : belles dames, nous dit alors le grand Duc, voudriez-vous bien imiter ces demoiselles, et vous déshabiller de même ; je ne jouis jamais d’une femme, que quand elle est nue, et je soupçonne, d’ailleurs, vos corps assez beaux, pour mériter d’être observés sans voiles ; nous obéimes, et dans l’instant, Léopold eut sept femmes nues sous ses yeux. Les premiers hommages de ce libertin, s’adressèrent à nous. Il nous examine, il nous compare, nous éloigne, nous rapproche, et finit enfin cette première scène par nous gamahucher toutes les trois, pendant qu’il se faisait branler alternativement, par chacune des femmes grosses : Léopold aimait le foutre ; il ne nous lâcha pas, qu’il ne nous eût fait décharger dans sa bouche, au moins trois ou quatre fois chacune : pendant qu’il nous branlait ainsi, l’abbé nous socratisait, de manière qu’excitées de toutes parts, nous ne lui épargnâmes pas les libations : au bout d’une heure, l’inconstant changea de temple, et nous faisait successivement langoter par son croque-dieu ; le vilain nous lécha le cul, toujours branlé par les femmes grosses : je bande beaucoup, nous dit Léopold ; il est tems d’en venir à quelque chose de plus sérieux : voici quatre fers rouges, tous marqués, continua-t-il, sur chacun est gravée la condamnation d’une de ces femmes grosses ; je vais leur bander les yeux, et elles viendront elles-mêmes choisir un de ces fers ; on exécute, mais à mesure que le colin-maillard avait choisi son fer, Léopold le lui appliquait tout bouillant sur le ventre ; telles étaient les quatre différentes inscription résultatives de ces terribles fers ; la plus jeune, celle de quatorze ans, reçut de la main du hasard, l’inscription qui portait : elle avortera sous les coups de fouet ; celle d’ensuite, et qui paraissait du même âge, eut pour inscription : elle avortera par une boisson ; la troisième, âgée de quinze ans, eut pour arrêt : elle avortera, foulée aux pieds ; la sentence de la quatrième, ayant environ seize ans, fut ; on lui arrachera son enfant du ventre ; la cérémonie faite, on enleva les bandeaux, et les malheureuses, en se considérant, purent lire leur mutuelle condamnation. Alors Léopold les fit placer toutes quatre debout sur un canapé, bien en face de lui ; il m’étendit sur ce canapé, et m’enconna, en réjouissant ses yeux de la perspective de ces quatre ventres bouffis, portant chacun la sentence qui devait les faire fondre. Élise fustigeait pendant ce tems-là, Monseigneur, et l’abbé se branlait sur les tetons de Raimonde ; Léopold, dis-je en foutant, ne m’engrosse pas, je t’en conjure, car il est vraisemblable, que si j’avais le malheur d’être fécondée par toi, je pourrais bien accoucher comme ces demoiselles ; rien ne serait aussi certain, dit le grand Duc, en me lançant des yeux, et des coups de reins, qui n’avaient certainement pas la galanterie pour motif ; mais ce qui doit te rassurer, c’est que je décharge difficilement, et en même-tems il me quitta pour dépuceler Elise, qui l’étrillait depuis un quart-d’heure, et qui fut bientôt remplacée par Raimonde dont je pris les soins auprès de l’abbé ; lequel, après moi, prit Elise. On ne vit jamais rien de si roide et de si en colère que les membres de ces deux libertins. N’enculons-nous donc pas, nous dit l’abbé, qui depuis long-tems caressait et maniait mon derrière en homme qui avait envie, de le foutre ? Pas encore, dit Léopold, il faut expédier une victime ; et la petite fille condamnée à l’avortement par le supplice du fouet, fut à l’instant saisie par le souverain, qui, armé d’abord d’une simple poignée de verges, ensuite d’un martinet à pointes d’acier, lui travailla près d’une demi-heure le derrière d’une telle violence qu’il la mit en sang tout d’un coup : alors la victime fut attachée debout, les mains en l’air et les pieds au parquet, et le duc la frappa d’un nerf de bœuf sur le ventre avec une force si prodigieuse, que l’embryon se détacha bientôt ; la mère crie ; la tête de l’enfant paraît, et Léopold, arrachant lui-même, le jette dans un brasier et renvoye la mère. Foutez en cul, monseigneur, dit le respectable aumônier ; les veines gonflées de votre vit, le feu qui sort de vos yeux… l’écume dont votre bouche royale est couverte, tout annonce le besoin que vous avez d’un cul ; ne craignez pas de perdre votre foutre, vous rebanderez par nos soins, et nous expédierons les autres. Non, non, nous dit le grand Duc qui me baisait et me maniait beaucoup pendant toutes ces lubricités ; j’ai beaucoup déchargé hier ; je ne répondrais pas d’aller à deux fois aujourd’hui ; je veux tout expédier avant que de perdre mes forces ; et la seconde fut prise : sa sentence portait, elle avortera par une boisson. Le fatal breuvage était là ; la jeune enfant fait beaucoup de difficultés ; le féroce ecclésiastique contient d’une main cette fille par les cheveux et lui entrouvre, de l’autre, la bouche avec une lime ; je suis chargée de faire avaler la potion, et le duc branlé par Elise, manie pendant ce tems-là mes fesses et celles de la victime… Quel effet, grand Dieu : je n’en aurais jamais soupçonnés de semblables : à peine ce venin dangereux a-t-il atteint les entrailles de la petite personne, qu’elle jette des cris terribles ; elle se débat, elle se roule à terre, et l’enfant paraît : cette fois-ci c’est l’abbé qui le tire ; Léopold, trop agité, nous maniait si lubriquement, Elise et moi, pendant que Raimonde le suçait, qu’il lui fut impossible d’opérer ; je crus qu’il allait partir, il se retire, à tems ; et la troisième fille est liée sur le dos par terre ; c’était en la foulant aux pieds que son fruit devait périr ; soutenu par Elise et moi, pendant que Raimonde à genoux, le corps de la victime entre ses jambes, lui branle le vit sur ses tetons, le libertin trépigne d’une manière si forte l’estomac de la malheureuse, qu’elle pond son fruit : il est précipité comme les autres dans le brasier, sans prendre seulement la peine d’examiner le sexe ; et la mère, plus morte que vive, est promptement expulsée. Si la dernière était la plus belle, elle était aussi la plus malheureuse ; on devait lui arracher l’enfant du ventre ; je vous laisse à penser quel supplice. Elle n’en reviendra pas celle-ci, nous dit Léopold, ce sont à ses affreuses douleurs que ma décharge sera due. Cela devait être, puisque c’est celle des quatre qui, quand je les foutis, me donna le plus de plaisir. La petite putain devint grosse le jour même où je lui fis perdre son pucelage.

On l’étend sur une croix diagonale, qui, relevée en bosse sur son milieu, lui tenait le ventre dans une extrême hauteur. Les quatre membres furent fortement comprimés… rabaissés et recouverts ensuite de manière à ce que l’on n’appercevait exactement plus que la masse ronde et boursouflée qui contenait l’enfant ; l’abbé opère : Léopold, bien en face, m’encule, de chacune de ses mains, il branle… à droite le cul d’Elise, à gauche le con de Raimonde ; et pendant que le perfide aumônier fend en quatre le ventre de la victime, et la précipite au tombeau en lui arrachant son fruit, le grand successeur des Médicis, le célèbre frère de la première putain de France, me décharge un torrent de foutre dans le trou du cul, en blasphémant comme un crocheteur.

Mesdames, nous dit le Duc, pendant qu’il essuyait son vit, en vous accordant à chacune les trois mille sequins que vous avez exigés, j’ai compté payer le secret. Il sera sévèrement gardé, répondis-je, mais j’y mets une condition. — Est-ce à toi de parler ainsi ? — Assurément… et tes crimes me donnent des droits, dès que je peux te perdre en les divulguant. Voilà ce que c’est, Monseigneur, dit l’abbé, que de se mettre ainsi à la disposition de ces coquines, ou il ne faut jamais leur rien laisser voir, ou il faut les tuer dès qu’elles ont vu. Toutes ces commisérations-là vous perdront ou vous ruineront, je vous l’ai dit cent fois ; est-ce à vous à composer avec de pareilles gueuses ?…… Doucement, l’abbé, répondis-je, le ton que tu prends serait au plus convenable avec des coquines comme celles que ton patron et toi voyez, sans doute, ordinairement ; il ne l’est pas avec des femmes de notre rang… qui, peut-être aussi riches que toi, dis-je en m’adressant au duc, se prostituent par goût et non par avarice ; terminons cette discussion ; le Duc a besoin de nous, nous avons besoin de lui ; que des services mutuels rétablissent ici la balance. Léopold, nous te jurons le plus profond secret, si tu nous assures, de ta part, l’impunité la plus entière, tout le tems que nous habiterons Florence. Jure nous que, quelque chose que nous fassions dans tes états, nous n’y serons jamais recherchées sur rien. Je pourrais me soustraire à cette inquisition, dit Léopold, et sans me souiller du sang de ces créatures, je pourrais les convaincre qu’il y a ici, comme à Paris, des châteaux où l’on sait contraindre les indiscrets au silence, mais je n’aime pas ces moyens avec des femmes qui me paraissent aussi libertines que moi ; je vous accorde l’impunité que vous me demandez pour vous, votre mari et vos sœurs, seulement l’espace de six mois : sortez après de mes états, je vous l’ordonne. Obtenant tout ce que je voulais, je ne crus pas devoir répliquer ; et après avoir remercié, Léopold, reçu l’argent et ses promesses bien en règle, nous prîmes congé de lui et nous retirâmes.

Il faut jouir de ce jubilé, me dit Sbrigani, dès qu’il eut su notre arrangement, et tâcher de ne pas quitter Florence sans ajouter au moins trois millions à ceux que nous avons déjà ; ce qui me déplaît c’est que cette nation-ci est vilaine et pauvre ; enfin, nous prendrons tout ce que l’on ne nous offrira pas ; et puisque nous avons six mois à nous, c’en est assez pour une bonne récolte.

Les mœurs sont très-libres à Florence ; les femmes se costument comme des hommes, ceux-ci comme des filles : il y a peu de villes dans toute l’Italie où l’on apperçoive un penchant plus décidé pour trahir son sexe, et cette manie leur vient assurément de l’extrême besoin qu’ils ont de les déshonorer tous deux. Les Florentins, passionnés pour la sodomie, obtinrent autre fois uns indulgence plénière des papes pour ce vice, sous quelque rapport qu’on pût le considérer. L’inceste et l’adultère s’y montrent, également sans aucun voile ; les maris cèdent leurs femmes, les frères couchent avec leurs sœurs, les pères avec leurs filles : le climat, dit ce bon peuple, est l’excuse de notre dépravation, et le Dieu qui nous y fit naître ne s’offensera pas des excès où lui-même nous porte. Il y avait autre fois à Florence une loi fort singulière à ce sujet. Il était impossible, le jeudi gras, qu’une femme refusa la sodomie à son époux ; si elle s’en avisait, et que celui-ci s’en plaignit, elle risquait de devenir la fable de la ville. Heureuse, mille fois heureuse la nation assez sage pour ériger ses passions en loix ; il n’y a d’extravaguante que celle qui, par des principes aussi stupides que barbares, au lieu d’allier prudemment l’un et l’autre, contrarie, par des lois absurdes, tous les penchans de la nature.

À quelque point cependant que soit porté le dérèglement des mœurs à Florence, on n’y souffre aucune raccrocheuse dans les rues ; les putains ont un quartier séparé, dont elles ne peuvent sortir, et dans lequel règnent le plus grand ordre et la plus extrême tranquillité ; mais ces filles, rarement jolies, sont, d’ailleurs, assez mal logées ; et l’observation de ces lieux de débauches n’offre d’autres circonstances singulières à l’examinateur philosophe, que l’extrême complaisance de ces victimes publiques, qui, trop heureuses de vous attirer par leur résignation, vous présentent indifféremment toutes les parties de leur corps, et souffrent même, avec assez de patiente sur chacune d’elles, tout ce qu’il plaît à la cruauté libertine de leur imposer : Sbrigani et moi nous en avons battues, fouettées, souflettées, estropiées, brûlées, sans que jamais, comme en France, une seule plainte se soit faite entendre ; mais si le putanisme est secret et peu abondant à Florence, le libertinage n’y est pas moins excessif, et les murs épais… reculés des gens riches, recèlent bien des infâmies ; une infinité de malheureuses, conduites furtivement dans ces criminelles enceintes, y laissent bien souvent et l’honneur et la vie.

Peu de tems avant mon arrivée, un riche particulier de cette ville, ayant violées deux petites sœurs de sept ou huit ans, fut accusé par la famille de ces enfans de les avoir fait mourir après en avoir joui ; quelques sequins étouffèrent les plaintes, et l’on en parla plus.

À-peu-près vers ce tems, une célèbre maquerelle fut soupçonnée de mener tous les jours chez de grands seigneurs de jeunes bourgeoises arrachées du sein de leur famille. Interrogée sur le nom de ceux auxquels elle avait fourni, elle compromit une telle quantité de gens en place à commencer par le souverain, que la procédure fut brûlée, et qu’on lui défendit d’en dire davantage.

Presque toutes les femmes de qualité, à Florence, sont dans l’habitude de se prostituer dans des bordels ; leur misère et tempérament les y portent. Il n’y a point de ville en Europe où la constitution de l’état mette les femmes plus mal à leur aise ; et il y en a peu où leur libertinage soit plus étendu. Le sigisbéat n’est qu’un voile ; rarement le sigisbé a des droits sur la femme qu’il sert ; placé là comme l’ami de l’époux il accompagne cette femme quand elle le veut, et la quitte quand elle l’ordonne. Ceux qui croyent que le sigisbé est un amant, sont dans une grande erreur ; il est l’ami commode de la femme ; quelquefois l’espion du mari, mais il ne couche point, et c’est sans doute, de tous les rôles, le plus plat à jouer en Italie. Si un étranger riche paraît dans le monde, et le mari et le sigisbé, tout se retire, tout cède la place à celui sur la bourse duquel on se fonde, et j’ai souvent vu le complaisant époux sortir de la maison pour quelques sequins, quand l’étranger témoigne le plus petit désir d’entretenir madame seule.

Je vous ai donné cette légère esquisse des mœurs florentines, afin de vous faire voir, pour les escroqueries, pour les débauches que nous méditions, ce que nous donnaient ou ce que nous refusaient les usages du peuple dont nous voulions et dont nous pouvions nous amuser six mois avec impunité,

Sbrigani crut que pour mieux réussir dans nos projets il fallait ériger notre manoir plutôt en un lieu célèbre de débauches qu’en une maison de jeu ; perfide insatiabilité de l’avarice, n’avions-nous pas suffisamment de quoi vivre sans frayer de nouveau la route au crime ; mais la quitte-t-on quand on y est ?

Nous fîmes donc courir des billets pour prévenir le public que les hommes trouveraient à toute heure, chez nous, non-seulement de jolies petites bourgeoises, mais même des femmes de la première qualité ; et les dames furent également averties qu’elles trouveraient toujours chez nous des hommes et des jeunes filles pour leurs voluptés secrettes, Comme nous réunîmes à cela le local le plus agréable et le plus délicieusement meublé, et la table la plus splendide ; nous eûmes promptement toute la ville, Nous formions, mes compagnes et moi, le fond de la maison ; mais au moindre ordre, au plus léger désir, nous avions, dans les deux sexes, ce qu’il était possible de se procurer de plus délicieux ; tout se payait exhorbitamment cher ; mais on était merveilleusement servi ; par les soins de mes deux compagnes, dressées à l’escroquerie, il s’égarait infiniment de bourses et de bijoux ; mais on avait beau se plaindre, la protection qui nous était accordée repoussait tout, et nous triomphions de toutes les vaines dénonciations qu’on osait faire sur notre conduite.

Le premier qui parut fut le duc de Pienza. Sa passion est assez singulière pour vous être détaillée. Il fallait seize jolies filles au duc : on les arrangeait par couple, une coîffure égale caractérisait chaque couple ; j’étais dans un sopha près de lui, et nue comme les couples, seize musiciens tous jeunes, jolis, et également nuds, étaient placés à droite sur des gradins ; chaque couple devait paraître à son tour. Avant qu’il n’entra, le duc me confiait l’attitude ou la volupté qu’il exigeait de ce couple. On prévenait les musiciens du secret, et c’était par le son plus ou moins fort des instrumens que le couple parvenait à deviner ce qu’il avait à faire. Devinait-il ? la musique cessait, et le duc enculait les deux filles. Ne devinait-il pas, (et le tems était réglé pour cela, chaque couple n’avait que dix minutes), les deux filles alors étaient fustigées jusqu’au sang par notre libertin qui, comme vous l’imaginez facilement, goûtait d’abord le plus grand plaisir aux détails. Le premier secret qu’on offrit à la devination du premier couple fut de venir sucer tour-à-tour le vit du paillard. Parfaitement guidées par la musique elles devinèrent ; elles furent sodomisées. Le secret du second couple fut de venir me lécher le con, il ne le trouva pas, le fouet s’ensuivit. La troisième passion à deviner fut de venir fouetter le duc, elles devinèrent. La quatrième d’aller branler le vit des musiciens, elles ne le trouvèrent pas. La cinquième de chier au milieu de la chambre, le fouet devint bientôt la punition de n’avoir pas deviné cette saleté. Le sixième couple pénétra qu’il s’agissait de se branler ensemble. Le septième ne trouva jamais qu’il fallait se fouetter mutuellement, et il le fut vigoureusement par le duc. La musique fit enfin parfaitement deviner au huitième qu’il fallait enculer le héros avec des godmichés, et ce fut le moment qu’il choisit lui-même pour me décharger dans le cul. Tout fut dit.

Il y avait environ trois mois que nous menions une vie aussi délicieuse que lucrative, lorsqu’une affreuse trahison de ma part vint augmenter mes fonds de cent mille écus.

De toutes les femmes qui fréquentaient ma maison avec le plus d’assiduité, la jeune ambassadrice d’Espagne était celle qui s’y distinguait le plus par ses excessives débauches : femmes, filles, garçons, castras, tout était bon pour elle ; et la putain, quoique jeune et jolie comme un ange, était si débordée… si impure qu’elle exigeait que je lui fisse voir des porte-faix… des crocheteurs… des valets… des gadouars, tout ce que la crapule enfin peut avoir de plus vil et de plus rabaissé. Voyait-elle des femmes ? c’étaient des coureuses de corps-de-garde ; et s’il y avait eu quelque chose de plus horrible et de plus affreux, je l’eusse bien mieux satisfaite en le lui procurant. Une fois enfermée chez moi avec cette canaille, la coquine s’en donnait sept ou huit heures de suite ; et faisant succéder les plaisirs de la table à ceux de Vénus, elle finissait sa journée par perdre la raison au sein des plus sales débauches.

L’ambassadrice avait un mari fort dévôt, très-jaloux, auquel elle faisait croire que tout le tems de ses absences se passait chez une amie qui, comme elle, fréquentait ma maison avec la plus grande assiduité.

Voyant un grand parti à tirer de tout cela, je vais trouver un jour l’ambassadeur ; excellence, lui dis-je, un homme comme vous, ne mérite pas d’être trompé ; la femme qui porte votre nom est indigne de vous posséder ; je vous conjure de vous éclaircir ; vous le devez à votre honneur… à votre tranquillité… Moi trompé, dit l’ambassadeur, cela est impossible ; je connais trop ma femme. — Vous ne la connaissez pas, monseigneur ; vous êtes loin de soupçonner les affreux excès où elle se livre, et je veux en convaincre vos yeux même. Florella confondu hésite un moment ; il ne sait s’il osera ajouter aux malheureux soupçons que je jette en son ame, la conviction que je lui offre. Revenant ; delà néanmoins avec plus de fermeté que je ne lui en aurais soupçonné ; êtes-vous en état de me prouver ce que vous me dites, madame, me demanda-t-il ? — Ce soir même, monseigneur, si vous l’exigez, voilà mon adresse. Trouvez-vous chez moi sur les cinq heures, vous verrez quels sont les gens que choisit votre épouse pour vous perdre et vous déshonorer ; l’ambassadeur accepte. Voilà qui va à merveille, monseigneur, dis-je alors ; mais prenez garde à la perte énorme que je fais en vous dénonçant votre épouse : c’est moi qui lui fournis des hommes, et elle me les paye fort cher ; une fois punie par vous je ne la revois plus ; ou rien de fait, ou je veux être indemnisée. Cela est juste, dit Florella, combien exigez-vous. — Cinquante mille écus. — Les voilà dans ce porte-feuille, je les porterai avec moi ; ils seront à vous si vous m’éclairez. — Tout est dit, monseigneur, je vous attends.

Mais je ne bornais pas à cette seule ruse l’horreur que je méditais sur ce malheureux ménage ; en faisant tomber la femme dans un piège, j’y voulais envelopper le mari, et vous allez voir les moyens que j’employai pour y réussir. Je vais trouver l’ambassadrice : madame, lui dis-je, vous vous gênez pour votre mari, vous le croyez sage, et vous prenez des précautions pour éviter ses reproches ; venez ce soir de bonne heure chez moi ; je vous ferai voir qu’il enfreint les liens conjugaux pour le moins avec autant d’impunité que vous ; et sa conduite alors vous mettant à l’aise, vous devez de ce moment renoncer à toutes les précautions qui troublent journellement vos plaisirs. Je m’étais douté de ce que tu m’apprends, me répondit l’ambassadrice, et je ne te cache pas que j’en recevrai la conviction avec bien de plaisir ; quand veux-tu me la donner ? — Ce soir même : une partie délicieuse vous attend chez moi, vous le savez, six crocheteurs de vingt ans, beaux comme l’Amour. — Eh bien ! trois jeunes garçons également demandés par votre époux, doivent ce soir assouvir sa luxure. — Le monstre. — Il est bougre. — Ah ! je ne m’étonne plus de ses persécutions pour m’enculer… de ses fantaisies… de ses beaux laquais… Oh Juliette, fais-moi voir cela, je t’en supplie… Il faut absolument que je sache tout. — J’y consens, mais je le perds en vous le dévoilant ; et sa pratique est encore meilleure que la vôtre. — Eh bien, qu’exiges-tu ? demande, Juliette, il n’est pas de sacrifice que je ne sois prête à faire pour acquérir ma tranquillité. — Serait-ce trop que cinquante mille écus ? Les voilà dans ce porte-feuille, pars et compte sur moi.

Les deux rendez-vous assurés, je vole préparer tout. Le piège de la femme était sûr : son libertinage naturel l’y enveloppait. Celui que je préparais à l’époux ne l’étais pas autant ; il fallait de l’art, de la séduction ; j’avais affaire à un Espagnol… à un dévot : rien ne m’effraya. Les lieux de scènes assez bien distribués, pour qu’au moyen d’une fente pratiquée d’un appartement à l’autre, et le mari put se voir outrager par sa femme, et la femme par son mari, j’attends patiemment mes deux dupes.

L’époux arrive le premier ; Monseigneur, lui dis-je, après la manière dont votre femme se conduit, vous ne devez plus, ce me semble, gêner vos goûts ou vos plaisirs. — Non, je n’aime point ces sortes de choses. — Avec des femmes, j’en conviens, il y a tant de dangers ! Mais, tenez Monseigneur, ces jolis enfans, poursuivis-je, en levant un rideau derrière lequel j’avais fait cacher tous nuds et simplement ornés de guirlandes de roses, trois petits garçons plus beaux que l’amour même… Ces Ganimèdes délicieux, vous conviendrez que leur jouissance ne vous prépare aucun regret ; il n’y a nulle conséquence à cela, en vérité, on se conduit si mal avec vous !… Et tout en discourant, les jolis poupons, par mes ordres, entouraient l’Espagnol, le baisaient, le cajolaient, et mettaient à l’air, malgré lui, sa virilité chancelante. L’homme est faible, et les dévots surtout, quand on leur offre des garçons. On ne se doute pas de l’extrême analogie qui se trouve entre les croyans en Dieu, et les bougres. Monseigneur, dis-je, dès que les choses furent en train, je vais vous laisser ; quand votre épouse sera à l’ouvrage, je viendrai vous en donner avis, et, convaincu par vos yeux, de ses affreuses infidélités, vous vous gênerez moins dans les vôtres.

Je vole à l’ambassadrice ; elle venait d’entrer. Regardez, madame, lui dis-je en la plaçant au trou… Voyez à quoi monsieur votre mari passe son tems… Et vraiment le cher homme, bien loin de soupçonner le piège qu’on lui tendait, séduit par mes propos…… par les beautés qui l’environnaient, presque nud au milieu de ces trois enfans, jouissait déjà des plus doux préludes de la lubricité sodomite… Oh ! l’exécrable homme ! dit l’ambassadrice… en voilà assez. Qu’il vienne maintenant critiquer ma conduite… ah ! comme il y sera reçu ! Oh ! Juliette, tout cela est affreux… mes hommes ! mes hommes ! que je me venge, Juliette ! Que je me venge avec usure. Et ayant mis en train les lubricités de la femme, je ne suis pas long-tems à les aller faire observer au mari.

Mille pardons, si je vous dérange, Monseigneur, dis-je en entrant ; mais voici l’instant, je ne veux pas qu’il vous échappe ; tenez, lui dis-je en le conduisant à un trou différent de celui par lequel lui-même avait été vu par sa femme, examinez comme on vous trahit… O ciel ! dit Florella… Avec six hommes, et de quelle espèce encore ?… Oh ! la scélérate !… Juliette, voilà votre argent, ce spectacle est un coup de foudre pour moi… Je ne puis achever… Reprenez ces enfans… Ne me parlez jamais de plaisirs. Ce monstre empoisonne ma vie… Je suis au désespoir.

Peu m’importait, et que ses lubricités se terminassent ou non, sa femme les avait vu commencer, c’était tout ce qu’il me fallait, ce qu’il y eut de délicieux pour ma maudite tête, c’est que les choses n’en restèrent point là, et ma petite méchanceté fut bien réjouie, quand j’appris que deux jours après l’ambassadrice avait été poignardée. Cette aventure fit le plus grand bruit. Cent émissaires publièrent à l’instant l’histoire, et chargèrent le duc qui, ne pouvant résister à ses remords, ne pouvant soutenir le poids de l’infamie, prêt à tomber sur sa tête, se brûla la cervelle ; mais je n’avais pas coopéré à cette mort, à peine en étais-je la seconde cause. Cette idée me désespérait : voici ce que j’entrepris quelques jours après, pour m’en consoler, et m’en dédommager en même tems.

Tout le monde sait que les Italiens font un grand usage de poison : l’atrocité de leur caractère se trouve en action par cette manière de servir leur vengeance ou leur lubricité. J’avais recomposé avec Sbrigani, tous ceux dont la Durand m’avait donné les recettes : j’en vendais de tous les genres ; une infinité de gens venaient s’en fournir chez moi, et cette branche de commerce me valait un argent immense.

Un jeune homme assez joli, dont j’avais été parfaitement foutue, et qui faisait journellement des parties chez moi, vint me conjurer de lui en donner un pour sa mère, qui gênait vivement ses plaisirs, et dont il attendait une énorme succession. Tant d’excellens motifs le déterminaient à se débarrasser fort vite de cet argus ; et comme l’individu était ferme dans ses principes, il ne balançait nullement à commettre une action qui lui paraissait aussi simple. Il m’avait demandé un poison violent, et surtout très-prompt. Je lui en vendis au contraire un lent, mais sûr ; et dès le lendemain de la conclusion du marché, je vais trouver la mère : l’opération devait être faite. Mon jeune homme était trop pressé pour attendre ; mais comme le venin ne devait agir qu’au bout de quelques jours, on ne pouvait encore s’appercevoir de rien. Je révèle à la mère tous les desseins du fils : Madame, lui dis-je, vous êtes perdue sans mes soins ; mais votre fils n’est pas seul dans cet affreux complot formé contre vos jours ; ses deux sœurs y trempent également ; et c’est l’une d’elles qui est venue me demander le poison nécessaire à trancher le fil de vos jours. — Oh ciel ! vous me faites frémir ! — Il est d’affreuses vérités dans le monde. Bien pénible est le soin de ceux que l’amour de l’humanité contraint à les dévoiler. Il faut vous venger, madame, il le faut au plus vîte. Je vous apporte ce que ces monstres voulaient vos donner ; usez-en sur eux dans l’instant : la plus juste des lois est celle du Talion. N’ébruitez rien, vous vous déshonoreriez ; vengez-vous en silence, vous serez satisfaite, et personne ne le saura. Il n’y a pas le moindre mal à préparer aux autres, le supplice qu’ils cherchaient à nous infliger : vous serez louée de tous les honnêtes gens.

Je parlais à la femme la plus vindicative de Florence ; je le savais. Elle prend mes poudres, me les paye ; dès le lendemain elle les mêle aux alimens de ses enfans ; et comme ce venin-ci était fort actif, le frère et les deux sœurs expirèrent à-la-fois : huit jours après, la mère les suivit. Tous ces enterremens passèrent devant ma porte. Sbrigani, dis-je en les entendant, fouts-moi, mon ami, pendant que, courbée sur cette fenêtre, mes yeux vont se fixer sur mon ouvrage. Fais rapidement et chaudement jaillir un foutre que depuis huit jours les horreurs où je me livre, font extraordinairement bouillonner ; il faut que je décharge en voyant mes forfaits. Vous allez peut-être me demander pourquoi j’avais enveloppées les deux filles dans cette terrible proscription ? le voici ; elles étaient belles comme des anges ; j’avais depuis deux mois fait l’impossible pour les séduire, elles avaient toujours résisté : en fallait-il davantage pour allumer mon courroux contre elles ? Et la vertu n’est-elle pas toujours un tort aux yeux du crime et de l’infamie ?

Vous imaginez facilement, mes amis, qu’au milieu de toutes ces perfides scélératesses, ma lubricité personnelle ne s’oubliait pas. Maîtresse de choisir parmi les hommes superbes et les sublimes femmes que je procurais aux autres, vous croyez bien que je commençais par prendre ce qui me convenait le mieux ; mais les Italiens bandent mal, et leur santé, d’ailleurs, toujours suspecte, me jeta totalement dans le saphotisme. La comtesse de Donis était pour lors la femme la plus belle, la plus riche, la plus élégante et la plus tribade de Florence ; elle passait publiquement pour m’entretenir, et ce n’était pas sans quelque fondement.

Madame de Donis était veuve, trente-cinq ans, faite à peindre, d’une figure charmante, beaucoup d’esprit, remplie de grâces : attachée à elle et par les nœuds du libertinage, et par les liens de l’intérêt, nous nous livrions ensemble aux dérèglemens de l’impudicité les plus bisarres et les plus monstrueux ; j’avais appris à la comtesse l’art d’aiguillonner ses plaisirs par tous les rafinemens de la cruauté, et la putain, dirigée par moi, ait était déjà presqu’aussi scélérate ; nous faisions des horreurs ensemble. O mon amie ! me disait-elle un jour, combien d’espèces de desirs échauffe l’idée d’un crime, je la compare à une étincelle qui met rapidement le feu à tout ce qu’elle trouve de combustible… dont le ravage s’accroît en raison des alimens qu’elle rencontre et qui se termine par produire en nous un incendie qu’on n’éteint plus qu’avec des flots de foutre. Mais, Juliette, il doit y avoir une théorie sur cela comme sur tout, il doit y avoir des principes, des règles… je brûle de les connaître ; instruis-moi, mon ange, tu vois mes dispositions, mes penchans ; apprends-moi, mon amour, à régler tout cela. Femme adorable, répondis-je, croyez que j’aime trop mon écolière pour ne pas la former tout-à-fait : prêtez-moi tant soit peu d’attention et je vais vous dévoiler les principes qui m’ont conduite où vous me voyez.

Voici, ma chère comtesse, lorsque vous avez envie de commettre un crime, quelles sont les précautions générales que vous devez employer, abstraction faite des particulières que la nature seule des événemens doit prescrire.

Combinez d’abord votre projet plusieurs jours à l’avance, réfléchissez sur toutes ses suites, examinez avec attention ce qui pourra vous servir… ce qui serait susceptible de vous trahir, et pesez ces choses avec le même sang froid que s’il était sûr que vous dussiez être découverte : s’il s’agit d’un meurtre, souvenez-vous qu’il n’y a pas un seul être au monde assez parfaitement isolé pour que ses attenances ne puissent vous nuire ; quelles qu’elles soient, elles le réclameront tôt ou tard : considérez donc avant que de vous livrer, et la manière de leur répondre, et celle de leur imposer silence. Une fois déterminée, agissez seule autant qu’il vous sera possible ; si vous êtes obligée d’employer un complice, intéressez-le tellement à votre crime, liez-le si fortement à l’action, qu’il lui devienne impossible de vous perdre. L’intérêt est le premier mobile des hommes, ne doutez donc point, d’après cela, que si vous avez négligé ces précautions, et que le complice ait du profit à vous trahir… un profit plus grand que celui qu’il trouve à garder votre secret, ne doutez pas, dis-je, qu’il ne vous trahisse, sur-tout s’il est faible et qu’il croye trouver à l’aveu un moyen d’appaiser sa conscience.

Si vous devez retirer quelque bénéfice de votre crime, cachez soigneusement cet intérêt ; n’en paraissez jamais occupée dans le public, car c’est-là ce qui vous trahira ; il vous échappera des propos involontaires par votre préoccupation ; et quand l’action sera commise, on se rappellera ces propos, ils deviendront dès-lors des probabilités, et bien souvent des semi-preuves. Si le crime commis a doublé votre fortune, ne changez rien de long-tems ni à votre train, ni à votre aisance, on partirait encore de-là pour vous rechercher.

Tâchez d’être seule après l’action faite, cela est d’autant plus nécessaire à ceux qui doutent, que la figure est le miroir de l’ame, les muscles de notre physionomie, s’arrangent malgré nous à l’effet qui vient d’être reçu dans notre intérieur ; évitez, par le même motif, de rien mettre sur le tapis qui soit analogue à cette action ; car si c’est la première fois que vous l’ayez commise, vous vous embarasserez vous-même en en parlant ; et si c’est au contraire un crime d’habitude, un crime qui soit en possession de vous donner du plaisir, on pourra lire sur votre physionomie les impressions flatteuses que viendront y peindre ce qui aura du rapport à cette action. Accoutumez-vous en général à être tellement maîtresse des jeux de votre figure, qu’elle puisse perdre insensiblement cette habitude, de mettre à découvert les passions dont vous êtes émue ; faites-y régner le calme et l’indifférence, et tâchez d’acquérir le plus de sang froid possible dans cette situation ; or tout cela ne s’obtient que par la plus grande habitude dans le vice, et le plus entier endurcissement de l’ame ; l’une et l’autre de ces choses vous étant nécessaires, je dois donc vous les conseiller vivement.

Si vous n’étiez pas sûre de n’avoir point de remords, et vous ne le serez jamais que par l’habitude du crime, si, dis-je, vous n’en étiez pas bien certaine, inutilement travailleriez-vous à vous rendre maîtresse des jeux de votre physionomie, ils viendraient la décomposer sans cesse et vous trahir à tous les instans ; ne restez donc point en chemin : vous seriez la plus malheureuse des femmes, si vous ne commettiez qu’un seul délit ; ou ne commencez pas, ou plongez-vous entièrement dans l’abîme, dès que vous avez mis le pied sur les bords. La multitude seule de vos forfaits étouffera le remords… fera naître la douce habitude les émousse si bien, et assurera à votre physionomie le masque nécessaire à tromper les autres. Ne combinez rien d’ailleurs sur l’atrocité du crime, elle ne doit être d’aucun poids dans la balance ; ce n’est point l’atrocité qui fait punir, c’est l’éclat ; et plus le crime est violent, plus il suppose des précautions ; il est donc presqu’impossible de faire un crime atroce sans précautions, au lieu qu’on les néglige dans les petits ; et voilà d’où vient qu’ils éclatent. L’atrocité n’est que pour vous, et qu’importe dès que votre conscience est à l’épreuve ; plutôt que l’éclat est contre vous, il faut donc le redouter avec soin.

Mettez l’hypocrisie en pratique ; elle est nécessaire dans le monde où l’usage n’est guère que de vous peser à votre balance : on suppose rarement des crimes à celui chez lequel on voit de l’indifférence pour tout ; chacun n’est pas si malheureux, ni si maladroit que Tartufe ; ce n’est pas d’ailleurs comme Tartufe, jusqu’à l’enthousiasme des vertus, qu’il faut porter l’hypocrisie, c’est seulement jusqu’à l’indifférence du crime ; vous n’êtes pas idolâtre de la vertu, mais vous n’aimez pas le crime, et cette sorte d’hypocrisie ne se fait jamais découvrir, parce qu’elle laisse en paix l’orgueil des autres, que le genre d’hypocrisie du héros de Molière afflige nécessairement.

Évitez les témoins avec le même soin que vous emploierez à choisir vos complices, et s’il vous est possible, n’ayez ni l’un ni l’autre ; ce n’est jamais que l’un ou l’autre, et souvent tous les deux, qui mènent le criminel au supplice[3] : quand vos moyens sont bien pris, vous n’avez plus affaire de ces gens-là : ne dites jamais, mon fils, mon valet, ma femme ne me trahira point, parce que si ces sortes de gens-là le veulent, ils ont une manière de vous dénoncer que la loi adopte et qui ne vous perdra pas moins.

N’ayez sur-tout jamais aucun recours à la religion ; vous êtes perdue si vous lui rendez son empire ; elle vous bourellera, elle remplira votre âme de crainte et de chimères, et vous finirez par vous rendre vous-même votre premier délateur. Toutes ces choses pesées et combinées de sang froid ; (car je veux bien que vous conceviez le crime dans le délire des passions, je vous y exhorte même ; mais je veux que, conçu dans l’ivresse, il soit combiné dans le calme) alors, jetez un coup-d’œil sur vous-même, voyez ce que vous êtes, ce que vous pouvez ; examinez votre fortune, vos moyens, votre crédit, vos emplois, voyez jusqu’à quel point la loi peut vous atteindre ; de quelle trempe est l’égide que vous pouvez offrir à ses coups ; et si vous trouvez des motifs d’assurance dans tout cela, allez en avant ; mais une fois que vous êtes décidé, ne vous arrêtez plus : quand vous n’aurez aucun reproche à vous faire du côté de la prudence, ne vous étonnez pas si vous êtes découvert : dans le fait, quel est le pis aller, une mort très-douce et très-prompte ; autant là que dans son lit ; en vérité l’on y souffre moins, et c’est bien plutôt fait ; qu’importe le déshonneur ? vous ne le ressentirez pas, puisque vous n’existerez plus ; et ce n’est pas un individu philosophe qui s’alarme de ce qui peut refluer sur une famille, dont il s’inquiète fort peu. Craindrez-vous celui qui pourrait vous accabler, à supposer que l’on se contente de vous noter d’infamie, sans vous ravir le jour ; quelle chimère ! et qu’est-ce que l’honneur ? un mot vide de sens, qui n’est rien en lui-même… qui dépend de l’opinion des autres, et qui par cette seule définition, ne doit ni nous flatter, quand nous en jouissons, ni nous alarmer quand nous le perdons. Osons croire, avec Epicure, que la réputation et l’honneur, étant des choses qui ne dépendent point de nous, il faut savoir s’en passer quand on ne peut les acquérir. Souvenez-vous enfin, qu’il n’y a pas de crime au monde, quelque médiocre qu’il soit, qui n’apporte un plus grand plaisir à celui qui le fait, que le déshonneur ne peut lui apporter de peine. En vit-on moins pour être flétri ? Et que m’importe, si mon aisance et mes facultés me restent ! c’est dans elles que je trouve mon bonheur, et non dans une vaine opinion, qui ne saurait dépendre de moi, puisqu’on voit tous les jours dans le monde, des gens perdus d’honneur et de réputation, trouver pourtant une existence… une considération à laquelle ne pourraient jamais prétendre des êtres faibles, qui auraient encensé la vertu toute leur vie.

Voilà ma chère comtesse, les avis que je donnerais au vulgaire ; voyez maintenant combien votre état, votre personnel, votre richesse, votre crédit, vous assurent de repos, et d’impunité. Vous êtes au-dessus des loix par votre naissance, de la religion par votre esprit, de vos remords par votre sagesse… Eh ! non, non, il n’est point d’égarement que vous ne deviez caresser, aucun dans lequel vous me deviez vous plonger aveuglément.

Néanmoins, je vous dirai sans cesse : évitez l’éclat, toujours il nuit sans apporter une nuance de plus au plaisir, je vous dirai : choisissez bien vos complices, parce que vous ne pouvez vous en passer dans votre état, mais votre fortune vous les assure ; enchaînez-les, par des bienfaits, et ils ne vous trahiront point ; s’ils l’osaient avec vous d’ailleurs, que de risques n’auraient-ils pas à courir ! ne les feriez-vous pas punir la première. Vous voyez donc que ce qui forme une barrière impénétrable aux autres, est à peine un lien de fleurs à vos yeux.

Après vous avoir un peu sermoné, je vais maintenant, ma belle amie, vous indiquer le plus joli secret, pour découvrir quelle est l’espèce de crime qui doit le mieux amuser votre tempérament ; car pour la chose, il vous la faudra toujours : vous êtes de tournure à ce que le crime doive vous échauffer sans cesse ; et avant que de vous divulguer mon secret, je vais vous expliquer pourquoi je conçois ainsi votre tempérament.

L’excès de votre sensibilité est extrême ; mais vous en avez dirigé les effets, de manière qu’elle ne peut plus vous porter maintenant qu’au vice. Tous les objets extérieurs, qui ont quelque genre de singularité, mettent dans une irritation prodigieuse, les particules électriques de votre fluide nerval, et l’ébranlement reçu sur la masse des nerfs, se communique à l’instant sur ceux qui avoisinent le siège de la volupté ; vous y sentez aussi-tôt des chatouillemens ; cette sensation vous plaît, vous la flattez, vous la renouvellez ; la force de votre imagination vous y fait concevoir des augmentations… des details… l’irritation devient plus vive, et vous multiplieriez ainsi, si vous vouliez, vos jouissances à l’infini. L’objet essentiel est donc, pour vous, d’étendre, d’aggraver… Je vais vous dire quelque chose de bien plus fort ; mais ayant franchi toutes barrières, comme vous l’avez fait, n’étant plus retenu par quoi que ce soit, il faut que vous alliez loin. Ce ne sera donc plus qu’à l’excès le plus fort, le plus exécrable, le plus contraire aux loix divines et humaines, que s’enflâmera désormais votre imagination ; ainsi, ménagez-vous, car malheureusement les crimes ne s’offrent pas à nous, en raison du besoin que nous avons de les commettre ; et la nature, en nous créant des âmes de feu, devait au moins nous fournir un peu plus d’aliment. N’est-il pas vrai, ma belle amie, que vous avez déjà trouvé vos desirs bien supérieurs à vos moyens… Oh ! oui, oui, répondit en soupirant la belle comtesse ; — je connais cet état affreux, il fait le malheur de mes jours ; quoiqu’il en soit voici mon secret[4].

Soyez quinze jours entiers sans vous occuper de luxures, distrayez-vous, amusez-vous d’autre chose ; mais jusqu’au quinzième ne laissez pas même d’accès aux idées libertines. Cette époque venue, couchez-vous seule, dans le calme, dans le silence et dans l’obscurité la plus profonde ; rappelez-vous là tout ce que vous avez banni depuis cet intervalle, et livrez-vous mollement et avec nonchalance à cette pollution légère par laquelle personne ne sait s’irriter ou irriter les autres comme vous. Donnez ensuite à votre imagination la liberté de vous présenter par gradation, différentes sortes d’égaremens ; parcourez-les tous en détail ; passez les successivement en revue ; persuadez-vous bien que toute la terre est à vous… que vous avez le droit de changer, mutiler, détruire, bouleverser tous les êtres que bon vous semblera ; vous n’avez rien à craindre là ; choisissez ce qui vous fait plaisir, mais plus d’exception, ne supprimez rien ; nul égard pour qui que ce soit ; qu’aucun lien ne vous captive ; qu’aucun frein ne vous retienne ; laissez à votre imagination tous les frais de l’épreuve, et sur-tout ne précipitez pas vos mouvemens ; que votre main soit aux ordres de votre tête et non de votre tempérament. Sans vous en appercevoir, des tableaux variés que vous aurez fait passer devant vous, un viendra vous fixer plus énergiquement que les autres, et avec une telle force que vous ne pourrez plus l’écarter ni le remplacer ; l’idée acquise par le moyen que je vous indique, vous dominera, vous captivera, le délire s’emparera de vos sens ; et vous croyant déjà à l’œuvre, vous déchargerez comme une Messaline. Dès que cela sera fait, rallumez vos bougies, et transcrivez sur vos tablettes l’espèce d’égarement qui vient de vous enflammer, sans oublier aucune des circonstances qui peuvent en avoir aggravé les détails ; endormez-vous sur cela, relisez vos notes le lendemain matin, et en recommençant votre opération, ajoutez tout ce que votre imagination un peu blasée sur une idée qui vous a déjà coûté du foutre, pourra vous suggérer de capable d’en augmenter l’irritation. Formez maintenant un corps de cette idée, et en la mettant au net, ajoutez-y de nouveau tous les épisodes que vous conseillera votre tête ; commettez ensuite, et vous éprouverez que tel est l’écart qui vous convient le mieux, et que vous exécuterez avec le plus de délices. Mon secret, je le sens, est un peu scélérat, mais il est sûr ; et je ne vous le conseillerais pas si je n’en avais éprouvé le succès.