L’histoire de Juliette/cinquième partie

D’énormes paravens enveloppaient l’autel isolé de Saint-Pierre, et donnaient une salle d’environ cent pieds quarrés, dont l’autel formait le centre, et qui n’avait plus au moyen de cela aucune communication avec le reste de l’église ; vingt jeunes filles ou jeunes garçons, placés sur des gradins, ornaient les quatre cotés de ce superbe autel : également dans les quatre coins, entre les marches et les gradins, était dans chaque, un petit autel à la Grecque, destiné aux victimes. Près du premier, se voyait une jeune fille de quinze ans ; près du second, une femme grosse d’environ vingt-ans ; près du troisième, un jeune garçon de quatorze ans ; près du quatrième, un jeune homme de dix-huit ans, beau comme le jour : trois prêtres étaient en face de l’autel, prêts à consommer le sacrifice ; et six enfans de chœur, tous nuds, se préparaient à le servir ; deux étaient étendus sur L’autel, et leurs fesses allaient servir de pierres sacrées. Braschi et moi, nous étions couchés dans une ottomane, élevée sur une estrade de dix pieds de haut, à laquelle on ne parvenait que par des marches recouvertes de superbes tapis de Turquie. Cette estrade formait un théâtre, où vingt personnes pouvaient se tenir à l’aise ; six petits ganimèdes, de sept ou huit ans, tout nuds, assis sur les escaliers, devaient, au moindre signal faire exécuter les ordres du Saint-Père ; différens costumes, aussi galans que pittoresques, embellissaient les hommes, mais celui des femmes était trop délicieux, pour ne pas mériter une description particulière. Elles étaient vêtues d’une chemise de gaze écrue, qui flottait négligemment sur leur taille, sans la masquer ; une collerette en fraise, ornait leur col ; et la tunique, que je viens de décrire, était, par le moyen d’un large ruban rose, renouée au-dessous de leur sein, qu’elle laissait absolument à découvert ; pardessus cette chemise, elles avaient une cimarre de taffetas bleu, qui, se rejetant et voltigeant en arrière, n’ombrageait en rien le devant : une simple couronne de rose, ornait leurs cheveux flottans en boucles sur leurs épaules. Ce déshabiller me parut d’une telle élégance, que je voulus m’en revêtir sur le champ. La cérémonie commença.

Aussitôt que le St. Père formait un desir, les six aides-de-camp, placés sur les marches de notre estrade, volaient aussitôt pour le satisfaire. Trois filles furent demandées : le Pape s’assit sur la figure de l’une, en lui ordonnant de gamahucher l’anus ; la seconde suça le vit ; la troisième chatouilla les couilles ; et mon cul, pendant ce tems-là, devint l’objet des baisers du St. Père. La messe se disait, et les ordres donnés pour que mes desirs s’exécutassent avec la même célérité que ceux du souverain Pontife, dès que l’hostie fut consacrée, l’acolite l’apporta sur l’estrade, et la déposa respectueusement sur la tête du vit papal ; aussitôt qu’il l’y voit, le bougre m’encule avec. Six jeunes filles et six beaux garçons lui présentent indistinctement alors, et leurs vits, et leurs culs ; j’étais moi-même branlée en dessous par un très-joli jeune homme, dont une fille masturbait le vit. Nous ne résistons point à ce conflit de luxure ; les soupirs, les trépignemens, les blasphêmes de Braschi m’annoncent son extase et décident la mienne ; nous déchargeons en hurlant de plaisir. Sodomisée par le Pape, le corps de Jésus-Christ dans le cul : O ! mes amis, quels délices ! il me semblait que je n’en avais jamais tant goûté de ma vie. Nous retombâmes épuisés au milieu des divins objets de luxure qui nous entouraient, et le sacrifice s’acheva.

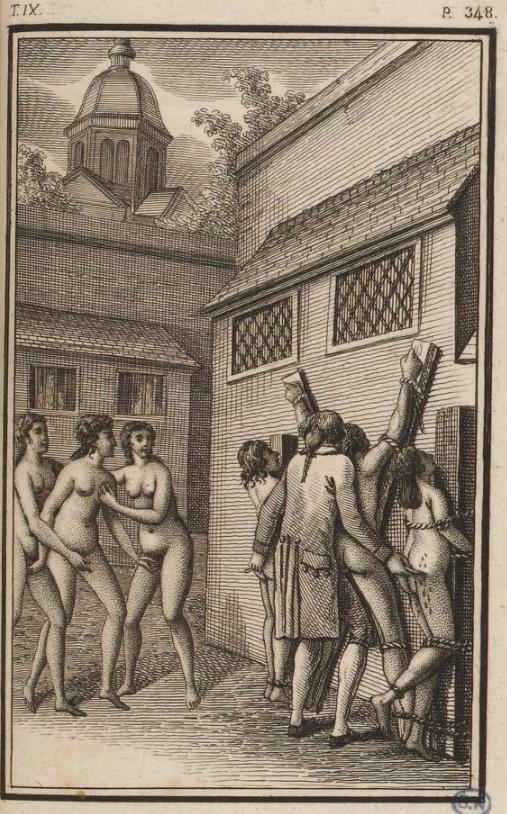

Il s’agissait de retrouver des forces ; Braschi ne voulait pas que les supplices commençassent avant qu’il ne rebandât. Pendant que vingt filles et autant de garçons, travaillent à le rendre à la vie, je me fis foutre une trentaine de coups, sous les yeux du Pape, au milieu d’un grouppe de jeunes gens ; j’en excitais communément quatre, pendant que j’étais l’objet des caresses de deux. Braschi jouissait des excès de mon libertinage ; il m’encourageait à en redoubler les élans ; une nouvelle messe se célébra, et cette fois-ci l’hostie, apportée sur le plus beau vit de la salle, s’introduisit dans le cul du Saint-Père qui, commençant à rebander, me rencula en s’entourant de fesses. Bon, dit-il en se retirant au bout de quelques courses, je ne voulais que bander. Immolons maintenant : il ordonne le premier supplice ; il devait s’exécuter sur le jeune-homme de dix-huit ans ; nous le faisons approcher de nous, et l’ayant carressé, baisé, pollué, sucé, Braschi lui déclare qu’il va le crucifier comme Saint-Pierre, la tête en bas. Il reçoit sa sentence avec résignation, et la subit avec courage ; je branlais Braschi pendant qu’on exécutait, et devinez quels étaient les bourreaux ! Les mêmes prêtres qui venaient de célébrer des messes. Le jeune homme ainsi traité fut attaché avec sa croix à l’une des colonnes torses de l’autel de Saint-Pierre, et l’on passa à la fille de quinze ans. Également approchée de nous, le Pape l’encula ; je la branlais ; elle fut condamnée d’abord à la plus vigoureuse fustigation, puis pendue à la seconde des colonnes de l’autel.

Le petit garçon de quatorze ans parut, Braschi l’encule de même ; et voulant exécuter celui-là de sa main, il n’y eut sorte de vexations, sorte d’horreurs qu’il ne lui fit éprouver ; ce fut là où je reconnus toute la cruelle scélératesse de ce monstre ; il suffit d’être sur le trône pour porter ces infamies à leur dernier période : l’impunité de ces coquins couronnés les entraîne à des recherches que n’inventeraient jamais d’autres hommes. Enfin ce scélérat, ivre de luxure, arrache le cœur de cet enfant, et le dévore en perdant son foutre. Il restait la femme grosse ; amuse-toi de cette coquine, me dit Braschi, je te la livre ; je sens que je ne rebanderai plus, mais je ne te verrai pas moins jouir avec la plus entière volupté ; dans quelque état que je puisse être, le crime m’amuse toujours ; ne la ménage donc pas. L’infortunée s’approche. De qui est cet enfant, lui demandai-je. — D’un des mignons de sa sainteté. — Et cela s’est-il fait sous ses yeux ? — Oui. — Le père est-il ici ? — Le voilà. — Allons, dis-je à ce jeune-homme, fendez vous-même le ventre de celle qui porte votre fruit ; un effrayant supplice vous attend, si vous n’obéissez à la minute : le malheureux obéit ; je décharge en criblant de coups de poignards le corps de la victime, et nous nous retirons.

Braschi voulut absolument que je passasse le reste de la nuit avec lui, le libertin m’adorait. Tu es ferme, me disait-il, voilà comme j’aime les femmes : celles qui te ressemblent sont rares. La Borghèse me surpasse, répondis-je. Il s’en faut, me dit le Pape, elle est à tous momens déchirée de remords ; dans huit jours, poursuivit le Saint-Père, je te donne, avec elle, et les deux cardinaux tes amis, le souper où je me suis engagé ; et là, cher amour, sois-en sûre, nous ferons, j’espère, quelques horreurs qui surpasseront celle-ci. Je m’en flatte, dis-je faussement au pontife, n’entendant par cette réponse que le vol que je m’apprétais à lui faire ce jour-là, oui, j’espère que nous en ferons de bonnes. Braschi qui venait de se frotter les couilles avec une eau spiritueuse, et faite pour provoquer au plaisir, voulut essayer de nouvelles tentatives. Je ne bande pas assez pour t’enculer, me dit-il, mais suce-moi. Je me mis à cheval sur sa poitrine ; le trou de mon cul posait sur sa bouche, et le coquin, tout Pape qu’il était, déchargea en reniant dieu comme un athée.

Il s’endormit. J’avais bien envie de profiter de cet instant pour aller prendre dans son trésor tout ce que j’en pourrais rapporter ; le chemin qu’il m’avait tracé lui-même me permettait cette tentative, sans redouter ses gardes ; mais ce projet ayant été conçu avec Olimpe, je ne voulus pas la priver du plaisir d’y participer ; Elise et Raimonde, d’ailleurs, se trouveraient alors avec nous, et notre moisson serait plus abondante.

Pie VI ne tarda pas à se réveiller. Il y avait consistoire ce jour-là. Je le laissai disputer en paix sur l’état de conscience des pays chrétiens, et fus demander pardon à la mienne de ne l’avoir pas chargée d’une suffisante quantité de crimes ; je l’ai dit et je le soutiens, rien n’est pis que le remords de la vertu pour une ame accoutumée au mal ; et quand on existe dans un état complet de corruption, il vaut infiniment mieux combler la mesure que de rester en arrière ; car ce qu’on fait de moins donne infiniment plus de peine que ce qu’on fait de plus ne donne de plaisir.

Deux ou trois bains nétoyèrent les souillures pontificales, et je volai chez madame de Borghèse lui apprendre mes succès du Vatican.

Pour éviter la monotonie des détails, je glisserai légèrement sur ceux des nouvelles orgies que nous y célébrâmes : la grande galerie fut le lieu de la scène ; plus de quatre cents sujets des deux sexes y parurent ; ce qu’on y célébra d’impuretés ne peut se peindre. Trente filles vierges, de sept à quinze ans, et belles comme l’amour, furent violées et massacrées après ; quarante jeunes garçons eurent le même sort. Albani, Bernis et le Pape s’enculèrent, se gorgèrent de vin et d’infamies, et ce moment d’ivresse fut celui que nous choisîmes, Olimpe, Elise Raimonde et moi, pour aller piller le trésor. Nous enlevâmes vingt mille sequins, que Sbrigani, placé près de là avec des gens sûrs, fit aussitôt transporter chez Borghèse, où nous les partageâmes le lendemain. Braschi ne s’apperçut pas de ce vol, ou feignit politiquement de ne s’en pas douter… Je ne le revis plus ; mes visites, sans doute, lui parurent trop chères. Dès ce moment, je crus prudent de quitter Rome ; Olimpe ne s’en consola pas : il fallut pourtant s’arracher, et je partis pour Naples au commencement de l’hiver, avec un porte-feuille rempli de lettres de recommandation pour la famille royale… le prince Francaville, et tout ce qu’il y avait de plus riche et de plus élevé dans Naples. Mes fonds restèrent placés sur des banquiers de Rome.

Nous voyagions dans une excellente berline, Sbrigani, mes femmes et moi. Quatre valets, à cheval, nous escortaient ; lorsqu’entre Fondi et le môle de Gaëte, sur les confins de l’état ecclésiastique, à environ douze ou quinze lieues de Naples, dix hommes à cheval, vers la brune, nous prièrent, le pistolet à la main, de vouloir bien nous détourner du grand chemin pour aller parler au capitaine Brisa-Testa, qui, fort honnêtement retiré dans un château sur le bord de la mer, au-dessus de Gaëte, ne souffrait pas que les honnêtes gens qui voyageaient dans cette contrée, passassent ainsi auprès de son habitation sans lui faire une visite. Nous n’eûmes pas de peine à comprendre ce langage, et, proportionnant aussitôt nos forces à celles qu’on nous opposaient, nous sentîmes facilement que le plus court était d’obéir. Camarade, dit Sbrigani à l’officier, j’avais toujours ouï dire que les coquins ne se détruisaient pas entre eux ; si vous exercez la profession d’une manière nous l’exerçons de l’autre, et notre métier, comme le vôtre, est de faire des dupes. Vous vous expliquerez avec mon capitaine, dit ce sous-chef, pour moi je ne sais qu’obéir, et surtout quand mes jours en dépendent, marchons. Comme les cavaliers aux ordres de celui qui nous parlait, liaient pendant ce tems-là, nos valets à la queue de leurs chevaux, il n’y eut pas à répliquer. Nous avançâmes. L’officier s’était mis dans notre voiture, et quatre de ses cavaliers la conduisaient. Nous marchâmes cinq heures de cette manière, pendant les-quelles notre conducteur nous apprit que le capitaine Brisa-Testa était le plus fameux chef de brigands de toute l’Italie ; il a, nous dit notre guide, plus douze cens hommes à ses ordres, et nos détachemens parcourent d’un côté tout l’état ecclésiastique jusqu’aux montagnes de Trente, ils vont de l’autre jusqu’aux extrémités de la Calabre. Les richesses de Brisa-Testa, poursuivit l’officier, sont immenses. Dans un voyage qu’il fit l’année dernière à Paris, il épousa une femme charmante, qui fait aujourd’hui les honneurs de la maison. Frère, dis-je à ce bandit, il me semble que les honneurs de la maison d’un voleur, ne doivent pas être bien difficiles à faire. Je vous demande pardon, répondit l’officier, l’emploi de madame est plus considérable qu’on ne le pense : c’est elle qui égorge les prisonniers, et je vous assure qu’elle s’y prend d’une manière tout-à-fait honnête, et que vous serez enchantés de périr de sa main… Ah ! dis-je, c’est donc-là ce que vous appelez faire les honneurs de la maison ?… Vous êtes consolant, monsieur l’officier… Et Le capitaine est-il maintenant au logis, ou si nous n’aurons affaire qu’à madame ? Vous les trouverez tous les deux, répondit le brigand ; Brisa-Testa revient en ce moment d’une expédition dans la Calabre citérieure, qui nous a coûté quelques hommes, mais qui a valu bien de l’argent ; depuis lors notre paye a tiercé. Voilà ce que ce grand capitaine a de bon… une équité !… une justice !… Nous sommes toujours payés d’après ses moyens ; il nous donnerait dix onces par jour[1] s’il gagnait à proportion. Mais nous y voici, dit l’officier ; je suis fâché que la nuit vous empêche de distinguer les abords de cette superbe maison. Voici la mer et le château dont les impraticables alentours nous obligent à quitter ici la voiture ; il faut, comme vous le voyez, monter à pic maintenant, et le sentier ne peut être frayé tout au plus que par des chevaux. Nous nous mîmes en croupe derrière nos gardes, et au bout d’une heure et demie de trajet, dans la plus haute montagne que j’eusse encore vue de mes jours, un pont-levis se baissa ; nous traversâmes quelques fortifications hérissées de soldats qui nous reconnurent militairement, et nous parvînmes au milieu de la citadelle. C’en était effectivement une des plus fortes qu’il fût possible de voir ; et, dans l’état où l’avait maintenu Brisa-Testa, elle était capable de soutenir les plus longs siéges.

Il était environ minuit quand nous arrivâmes ; le capitaine et sa femme étaient couchés, on les éveilla. Brisa-Testa vint nous visiter ; c’était un homme de cinq pieds dix pouces, dans la force de l’âge, de la figure la plus belle, en même-tems la plus dure. Il examina légèrement nos hommes ; mes compagnes et moi l’occupèrent un peu plus long-tems ; la manière brusque et féroce dont il nous observa, nous fit trembler. Il parla bas à l’officier, les hommes aussitôt furent emmenés d’un côté, nos malles et nos effets de l’autre. Mes amies et moi fûmes jetées dans un cachot, où nous trouvâmes à tâton, un peu de paille où nous nous couchâmes, bien plus pour pleurer nos malheurs, que pour trouver un repos difficile à goûter dans notre horrible état. Que de cruelles réflexions vinrent agiter nos âmes ! le souvenir déchirant de nos anciennes jouissances ne s’offrait à nous, que pour jeter une teinte plus sombre sur notre situation présente. Nous appesantissions-nous sur notre état actuel, ce n’était que pour en déduire les plus fâcheuses présomptions ; ainsi tourmentées du passé, déchirées du présent, frémissant de l’avenir, à peine dans l’état affreux ou nous étions, le sang circulait-il dans nos veines brûlantes ? Ce fut alors que Raimonde voulut me rappeler à la religion. Laisse-là ces chimères, mon enfant, lui dis-je ; quand on les a méprisées toute sa vie, quelque soit l’état où l’on se trouve, il est impossible d’y revenir ; le remords seul d’ailleurs, rappelle à la religion, et je suis loin de me repentir d’aucune des actions de ma vie ; il n’en est pas une seule que je ne sois prête à recommettre encore si j’en avais la faculté ; c’est sur la privation de cette faculté que je pleure, et non sur les résultats obtenus d’elle, quand je la possédais. Ah ! Raimonde, tu ne connais pas l’empire du vice, dans une ame comme la mienne ! Paitrie de crimes, alimentée par le crime, elle n’existe que pour s’en repaître et mon cou serait sous le glaive, que je voudrais en commettre encore ; je voudrais que mes cendres en fissent exhumer ; je voudrais que mes mânes errantes sur les mortels, les empoisonnassent de crimes, ou leur en inspirassent : ne crains rien, au surplus, nous sommes dans les mains du vice… un Dieu nous protégera. Je frémirais bien plus, si les fers qui nous captivent, étaient ceux de l’épouvantable déesse, que les hommes osent appeler Justice ; fille du despotisme et de l’imbécillité, si la putain nous tenait, je te ferais déjà mes derniers adieux ; mais le crime ne m’effraya jamais ; les sectateurs de l’idole que nous adorons, respectent leurs égaux, et ne les frappent point ; nous prendrons parti avec eux, s’il le faut. J’aime déjà, sans la connaître, cette femme dont on nous a parlé ; je gage que nous lui plairons ; nous la ferons décharger ; si elle veut nous tuerons avec elle, et elle ne nous tuera pas. Approche, Raimonde, viens aussi près de nous, Elise, et puisqu’il ne nous reste plus d’autre plaisir que celui de nous branler, jouissons-en. Échauffées par moi, les coquines s’y livrèrent ; la nature nous servit aussi bien dans les chaînes de l’infortune, que sur les roses de l’opulence. Je n’avais jamais eu tant de plaisir ; mais le retour de ma raison fut affreux. Nous allons être égorgées, dis-je à mes compagnes ; il ne faut plus nous faire d’illusion, c’est le seul destin qui nous attende. Ce n’est point la mort qui m’effraye, je suis assez philosophe pour être bien sûre de ne pas être plus malheureuse après avoir végété quelques années sur la terre, que je ne l’étais avant que d’y arriver ; mais je crains la douleur, ces coquins-la me feront souffrir ; ils jouiront peut-être à me tourmenter, comme j’ai joui à tourmenter les autres ; ce capitaine m’a l’air d’un scélérat, il a des moustaches qui m’effrayent, et sa femme, sans doute, est aussi cruelle que lui… rassurée tout-à-l’heure, je frémis à présent… Madame, me dit Elise, je ne sais quel espoir parle au fond de mon cœur, mais vos principes me tranquillisent : il est, m’avez-vous dit, dans les loix éternelles de la nature, que le crime triomphe, et que la vertu soit humiliée ; j’attends tout de cet immuable décret… ah ! ma chère maitresse, il nous sauvera la vie. Mon raisonnement, sur cela, va vous paraître simple, dis-je à mes amies, si, comme nous ne pouvons en douter, la masse des crimes l’emporte, par son poids, sur celle de la vertu, et ceux qui la pratiquent : l’égoïsme dans l’homme n’est que le résultat de ses passions, presque toutes portent au crime ; or, l’intérêt du crime est d’humilier la vertu ; donc dans presque toutes les données de la vie, je parierai toujours plutôt pour le crime que pour la vertu. Mais, madame, dit Raimonde, vis-à-vis de ces gens-ci, nous sommes la vertu, eux seuls représentent le vice ; donc ils nous écraseront. Nous parlons de données générales, répondis-je, et ceci n’est qu’un cas particulier : en faveur d’une seule exception, la nature ne s’écartera pas de ses principes.

Nous raisonnions de cette manière, lorsqu’un geolier, plus effrayant encore que son maître, parut en nous apportant un plat de fève. Tenez, nous dit-il d’une voix rauque, ménagez-les, car on ne vous apportera plus rien. Eh, quoi ! m’empressai-je de répondre, est-ce que le supplice que l’on nous prépare serait de mourir de faim ? — Non ; mais vous serez, je crois, expédiées demain ; et, jusques-là, madame n’imagine pas que ce soit trop la peine de dépenser de l’argent pour former en vous des étrons que vous ne chierez pas. — Eh ! savez-vous, mon cher, le genre de mort qui nous est préparé ? — Cela dépendra du caprice de madame, notre commandant lui laisse ce soin ; elle fait sur cet objet tout ce qu’elle veut ; mais, comme femme, votre mort sera plus douce que celles de vos gens ; madame Brisa-Testa n’est sanguinaire qu’avec le hommes ; avant que de les immoler elle en jouit… elle les tue quand elle en est lasse. — Et son mari n’est donc point jaloux ? — Nullement, il fait de même avec les femmes, il s’en amuse et les abandonne ensuite à madame, qui dicte leur arrêt et souvent l’exécute lorsque monsieur, blasé sur ces sortes de plaisirs, lui abandonne l’exécution. — Il tue donc rarement, votre maître ? — Ah ! il n’immole pas six victimes par semaine… Il en a tant tué !… Il en est las. Il sait, d’ailleurs, que cela fait les délices de sa femme, et, comme il l’aime beaucoup, il lui abandonne cet emploi. Adieu ! dit le bourru en se retirant, je vous quitte, j’en ai d’autres à servir ; nous ne chaumons pas ici : graces au ciel, la maison est toujours pleine ; on ne conçoit pas l’immensité des prisonniers que nous faisons… Camarade, continuai-je, sais-tu ce que sont devenus nos effets ? — Cela se met en magasin… oh ! soyez tranquille, vous ne les reverrez plus ; mais rien ne se perd : on a soin de tout cela. Et notre homme sortit.

Une lucarne de trois ou quatre pouces, au plus, nous donnait assez de jour pour nous examiner dans ce cachot, et nous ne manquâmes pas de le faire sitôt que nous fûmes seules. Eh bien ! dis-je à ma chère Elise, ton espoir est-il suffisamment déçu maintenant ? Pas encore, me répondit cette aimable fille, rien ne peut me déterminer à y renoncer ; mangeons, et ne nous désespérons point. Ce triste repas était à peine fini que le geolier rentra. On vous demande à la salle du conseil, nous dit-il brusquement… Vous ne languirez pas, c’est pour aujourd’hui. Nous pénétrons.

Une grande femme, assise à l’extrémité de la salle, nous fit signe de nous tenir debout autour d’elle ; puis, ayant fini d’écrire quelque chose, elle leva les yeux sur nous, nous ordonnant de répondre aux questions qu’elle allait nous faire… Oh ! mes amis, de quelles expressions me servir pour vous témoigner ma surprise !… Cette femme qui m’interrogeait, cette compagne du plus scélérat des brigands de l’Italie, c’était Clairwil… ma chère Clairwil, que je retrouvais dans cette incroyable situation !… Je ne me contiens plus ; je saute dans ses bras… Que vois-je ? s’écria Clairwil ! Quoi ! c’est toi Juliette ?… O ! ma plus tendre amie ! embrassons-nous, et que ce jour qui n’en eut été qu’un de deuil pour tout autre, devienne un jour de fête et de plaisirs pour toi ! La multitude de mouvemens qui troublèrent mon ame… leur opposition, leur vivacité me jeta dans une stupeur dont j’eus beaucoup de peine à revenir. En r’ouvrant les yeux, je me trouvai dans un excellent lit, entourée de mes femmes et de Clairwil, qui se disputaient le plaisir de m’être utile, et de me rendre les soins qu’exigeait mon état. Chère ame ! je te retrouve, dit mon ancienne amie, quelle félicité pour moi. Déjà mon époux est instruit ; tes gens, tes richesses, tout te sera rendu, nous n’exigeons de toi que de passer quelques jours avec nous ; notre manière de vivre ne t’effrayera point ; je connais assez tes principes pour être sûre que le scandale n’approchera jamais d’une ame comme la tienne. Nous en avons fait autrefois suffisamment ensemble, pour que je puisse en être persuadée. Oh ! Clairwil, m’écriai-je, ton amie est toujours la même ; l’âge, en mûrissant ma tête, m’a fait faire des progrès qui ne me rendront que plus digne de toi ; j’attends avec plaisir le spectacle des crimes que tu me prépares… ce seront des jouissances pour moi. Je suis bien loin aujourd’hui de cette pusillanimité qui pensa me perdre autrefois, et ton amie, sois en bien sûre, ne rougit plus que de la vertu. Mais toi, cher ange, qu’es-tu devenue ? qu’as-tu fait ? quelle heureuse étoile me fait retrouver mon amie dans ces lieux ? Tu seras instruite de toutes ces particularités, me dit Clairwil ; mais je veux que tu commences par te calmer… te tranquilliser, par recevoir nos excuses de t’avoir si mal reçue. Tu vas voir mon mari, tu l’aimeras, j’ose en être certaine… O ! Juliette, reconnais la main de la nature ; de tout tems, elle fit triompher le vice, tu le vois : tombée chez une femme vertueuse, vue toi-même comme une coquine, tu étais perdue ; mais tu nous ressembles… nous devons te sauver. Froids sectateurs de la vertu, convenez de votre faiblesse, et que le perpétuel empire du crime sur vos âmes de boue, vous impose à jamais silence. Brisa-Testa parut au même instant où son épouse finissait ces mots. Soit que la situation ne fut plus la même, soit que le calme où je me retrouvais, me fit voir les objets d’un autre œil, ce brigand ne me parut plus si affreux : l’examinant avec attention, je le trouvais fort beau ; il l’était effectivement. Voilà, dis-je à mon amie, un époux bien digne de toi ; fixe le, Juliette, me répondit Clairwil, et dis-moi, si tu t’imagines que les liens de l’hymen soient Les seuls qui doivent nous unir ? — Il est certain qu’il existe entre vous une ressemblance. — O ! Juliette, ce brave homme est mon frère ; des événemens nous avaient séparés, un voyage qu’il fit l’an passé me le rendit. L’hymen a resseré nos nœuds ; nous voulons maintenant qu’ils soient indissolubles. Ils le seront, dit le capitaine, j’en renouvelle le serment dans les mains de l’aimable Juliette. Quand on se ressemble aussi parfaitement, quand les inclinations, les mœurs, ont une conformité si complette, il ne faut jamais se séparer. Vous êtes des scélérats, répondis-je, vous vivez dans le sein de l’inceste et du crime, il n’y aura jamais d’absolution pour vous ; si comme moi, vous reveniez de Rome, tous ces crimes vous effrayeraient ; et la crainte de ne pouvoir les purger, vous empêcherait d’y rester engloutis. Dinons, Juliette, me dit mon amie, tu finiras ton sermon au dessert ; puis ouvrant une chambre voisine, voilà, poursuivit-elle, tes effets, tes gens, ton Sbrigani ; devenez tous, amis de la maison, et publiez, quand vous ne serez plus ici, que les charmes de la tendre amitié, trouvent des sectateurs, même au sein du crime et de la débauche.

Un magnifique repas nous attendait. Sbrigani et mes femmes se mirent à table avec nous ; nos gens aidèrent ceux de mon amie et nous ne fîmes bientôt plus qu’une même famille. Il était huit heures du soir lorsque nous sortîmes de table. Brisa-Testa ne la quittait jamais sans être ivre : il me parut que sa chère épouse avait adopté le même défaut. Nous passâmes après le repas dans un assez beau salon où mon ancienne amie proposa bientôt de joindre les mirthes de Vénus aux pampres du Dieu de la vigne : ce bougre-là doit bien bander, dit-elle en entraînant Sbrigani sur un canapé : mon frère, trousse Juliette, et tu lui trouveras des charmes dignes de toi… Oh Dieu ! m’écriai-je, ivre moi-même… être foutue par un brigand, par un assassin !… Et je n’avais pas fini, que courbée sur un sopha, par le capitaine, un vit plus gros que le bras farfouillait déjà mon derrière. Bel ange, dit le libertin, pardonnez une petite cérémonie préliminaire sans laquelle tel bandant que vous voyez mon vit, il me serait cependant impossible de venir à bout de vos charmes : il faut que j’ensanglante ce beau cul, mais rapportez-vous en à mes soins, à peine le sentirez-vous. S’armant aussitôt d’une discipline à pointe d’acier dont il m’appuya fortement une douzaine de coups sur les fesses, je fus en sang en deux minutes, sans avoir éprouvé la moindre douleur. Voilà ce qu’il me faut, dit le capitaine, mes cuisses vont s’inonder en m’appuyant sur vous, et mon vit, au fond de vos entrailles, y lancera peut-être un sperme épais, qu’il n’eût point obtenu sans cette cérémonie. Frappe, frappe, mon frère, cria Clairwil, tout en foutant avec Sbrigani, son cul est à l’épreuve, nous nous sommes souvent fouettées toutes deux. Oh ! monsieur, m’écriai-je, dès que je sentis le monstrueux engin du capitaine me sonder le derrière, je n’ai rien dit aux coups de fouet… mais ceci… jamais je ne le soutiendrai… Il n’était déjà plus tems, le monstrueux engin de Brisa-Testa touchait déjà le fond de mes entrailles ; j’étais enculée jusqu’aux gardes. On nous imitait, Clairwil n’offrant, suivant son usage, que les fesses à son fouteur, en était solidement perforée, tandis que Raimonde, la branlant sur le clitoris, lui rendait avec volupté le même service que je retirais d’Elise.

O mes amis ! quel fouteur que ce chef de brigands ! ne s’en tenant point au seul temple où je croyais que ses goûts l’avaient fixé d’abord, il les parcourait à-la-fois l’un et l’autre, et par cette double intromission le coquin me tenait toujours en décharge. Tiens, Juliette, me dit-il en se retirant et braquant son énorme vit sur mes tetons, voilà la cause de tous mes égaremens ; ce sont les plaisirs que je reçois de ce beau membre qui m’ont précipité dans tous les désordres de ma vie ; à l’exemple de ma sœur, je bande pour le crime, et ce n’est jamais qu’au projet ou qu’à l’exécution de quelqu’horreur que je puis élancer mon foutre. Eh bien ! sacre-dieu, répondis-je, faisons en donc quelques-unes : puisqu’un même desir nous anime tous, et que, vraisemblablement, la possibilité se rencontre ici, mêlons notre sperme à des ruisseaux de sang : n’est-il pas ici des victimes ? Ah garce ! dit Clairwil, en déchargeant, comme je te reconnais à ces propos… Allons, mon frère, satisfaisons cette charmante femme, immolons cette belle romaine que nous avons arrêtée ce matin. — Soit ; qu’on la fasse venir, son supplice amusera Juliette ; nous nous branlerons et déchargerons tous en l’opérant… La voyageuse arrive. Oh mes amis !… devinez qui s’offre à ma vue ?… Borghèse… la délicieuse Borghèse ; elle n’existait plus, séparée de moi… elle volait sur mes traces ; les gens de Brisa-Testa venaient de l’arrêter comme ils m’avaient arrêté la veille. Clairwil, m’écriai-je, cette femme n’est point encore une victime, c’est une complice, c’est l’amie qui te remplaçait dans mon cœur, s’il était possible que tu le fusses ; aime-la, mon ange, aime-la… la coquine est digne de nous, et la divine Olimpe me baisait, caressait Clairwil, semblait implorer Brisa-Testa. Oh double-dieu ! dit celui-ci, qui bandait comme un carme, cette complication d’aventures, en allumant ma tête sur le desir de foutre cette belle femme, l’attiédit sur d’autres objets : foutons d’abord, nous verrons ce que cela deviendra. Olimpe me remplace, son beau cul reçoit les éloges universels qu’il mérite. Par les mêmes moyens dont il s’est servi avec moi, Brisa-Testa le met en sang, et le sodomise l’instant d’après. Mes femmes me branlent, et Sbrigani ne cesse de limer Clairwil : pour le coup nos têtes s’embrâsent sans avoir besoin d’autre stimulant ; Brisa-Testa nous place toutes les cinq sur le même rang, appuyées sur un large sopha, les reins bien en l’air, Sbrigani et lui nous sondent tour-à-tour ; ils se suivent, l’un fout le con, l’autre le cul ; et les scélérats déchargent à la fin, Sbrigani dans le cul de Clairwil, Brisa-Testa dans celui d’Olimpe.Un peu d’honnêteté succède à ces plaisirs ; Borghèse, nouvellement sortie d’un cachot comme moi, avait besoin de quelques réparations ; on lui servit à souper, et nous nous mîmes au lit. Après le déjeuner du lendemain, la réunion d’une petite maîtresse de Paris avec un chef de brigand du fond de l’Italie, parut si surprenante à tout le monde, que le capitaine fut vivement sollicité d’instruire la compagnie d’une histoire qui paraissait aussi singulière. J’y consens, dit Brisa-Testa, je ne hasarderais pas, devant tout autre, des détails aussi scandaleux ; mais vos mœurs me répondent de votre philosophie, et je sens qu’on peut tout dire avec vous.

Si la pudeur habitait encore au fond de mon ame, assurément je balancerais à vous dévoiler mes travers, mais parvenu depuis long-tems à ce degré de corruption morale où l’on ne rougit plus de rien, je n’ai pas le plus petit scrupule à vous confier les plus petits événemens d’une vie tissue par le crime et par l’exécration. L’aimable femme que vous voyez ici sous le titre de mon épouse, est à-la-fois ma femme et ma sœur. Nous sommes tous deux nés de ce fameux Borchamps, dont les concussions furent aussi célèbres que les richesses et le libertinage. Mon père venait d’atteindre sa quarantième année, quand il épousa ma mère, âgée de vingt ans, et beaucoup plus riche que lui ; je nâquis la première année de son mariage. Ma sœur Gabriel ne vit le jour que six ans après.

Je prenais seize ans, ma sœur dix, lorsque Borchamps parut ne vouloir plus confier le reste de mon éducation qu’à lui seul. Rentrés dans la maison paternelle, nous n’en connûmes plus que les douceurs : de ce moment, le peu qu’on nous avait appris de religion, fut oublié par les soins de mon père, et les talens les plus agréables, remplacèrent les ténébreuses obscurités de la théologie. Nous nous apperçumes bientôt que de tels procédés ne plaisaient nullement à ma mère. Née douce, dévote et vertueuse, elle était loin d’imaginer que les principes que nous inculquait mon père, dussent faire un jour notre bonheur ; et pleine de ses petites idées, elle entrava, tant qu’elle le put, tous les projets de son mari, qui finissant néanmoins par se moquer d’elle, ne s’en tint seulement pas à détruire en nous tous les principes de religion, mais anéantit même tous ceux de la morale. Les bases les plus sacrées de la loi naturelle, furent également pulvérisées ; et cet aimable père, voulant que nous devinssions aussi philosophes que lui, ne négligea rien de tout ce qui pouvait nous rendre impassibles aux préjugés, comme aux remords ; afin que de pareilles maximes ne fussent pas dans le cas d’être contrariées, il avait l’attention de nous tenir dans une solitude profonde. Un seul de ses amis, et la famille de cet ami, venaient parfois adoucir cette retraite ; et je dois, pour l’intelligence de mon récit, peindre un moment ce digne ami.

Monsieur de Breval, âgé de quarante-cinq ans, presqu’aussi riche que mon père, avait, comme lui, une épouse jeune, vertueuse, sensible, et comme lui des enfans charmans, dont l’un, Auguste, atteignait sa quinzième année, et l’autre, Laurence, vraiment belle comme le jour, complettait sa onzième. Chaque fois que Breval venait chez mon père, il y conduisait sa femme et ses enfans : on nous réunissait alors, sous l’inspection d’une gouvernante, nommée Pamphile, âgée de vingt-ans, très-jolie, et parfaitement, dans les bonnes grâces de mon père. Élevés tous les quatre de même, ayant absolument les mêmes principes, nos conversations et nos jeux se trouvaient très-au-dessus de nos âges ; et vraiment ceux qui nous auraient entendus, auraient plutôt pris nos conciliabules, pour des comités de philosophie, que pour des récréations d’enfans. À force d’être rapprochés de la nature, nous en écoutâmes bientôt la voix ; et ce qu’il y eut de fort extraordinaire, c’est qu’elle ne nous inspira point de nous mêler. Chacun resta dans sa famille ; Auguste et Laurence s’aimèrent, se confièrent leurs sentimens, avec la même candeur… la même joie, que Gabrielle et moi, nous déclarâmes les nôtres. L’inceste ne contrarie donc point les plans de la nature, puisque ses premiers mouvemens nous l’inspirent. Ce qu’il y a d’assez remarquable, c’est que la jalousie n’éclata point dans nos jeunes ardeurs. Ce sentiment ridicule n’est point une preuve de l’amour ; unique fruit de l’orgueil et de l’égoïsme, il tient donc plutôt à la crainte de se voir préférer un autre objet, qu’à celle de perdre celui qu’on adore. Quoique Gabrielle m’aimât mieux qu’Auguste, elle ne l’embrassait pas avec moins d’ardeur ; et quoique j’adorasse Gabrielle, je n’en concevais pas moins les plus violens desirs d’être aimé de Laurence. Six mois se passèrent ainsi, sans que nous mêlassions rien de terrestre à cette métaphysique de nos ames ; ce n’était pas l’envie qui nous manquait, c’était l’instruction ; et nos pères, qui nous observaient avec soin, se hâtèrent bientôt d’aider à la nature.

Un jour qu’il faisait très-chaud, et que nos parens, suivant leur usage, étaient réunis pour passer quelques heures entr’eux, mon père, à moitié nud, vint nous proposer d’entrer dans l’appartement, où il se tenait avec ses amis ; nous l’acceptâmes. La jeune gouvernante suivit : et là, jugez de notre surprise, en voyant Breval sur ma mère, et sa femme, un instant après, sous mon père. Examinez avec attention ce mécanisme de la nature, nous dit la jeune Pamphile, profitez-en sur-tout, dès que vos parens veulent bien vous initier dans ces mystères de la lubricité et pour votre instruction et pour votre bonheur : parcourez ces grouppes ; vous voyez que ceux qui les composent jouissent des voluptés de la nature ; appliquez-vous à les imiter : une attention stupide nous saisit d’abord ; c’est l’effet ordinaire de ce spectacle sur l’esprit des enfans ; un plus vif intérêt s’empare bientôt de nos cœurs, et nous approchons. Ce ne fut qu’alors, que nous apperçumes de la différence dans la situation de nos quatre acteurs ; les deux hommes jouissaient avec délices ; les deux femmes ne faisaient que se prêter et même avec répugnance. Pamphile démontrait, expliquait, nommait les choses et les désignait ; retenez bien tout cela, disait-elle, car vous allez bientôt être en exercice : elle entrait ensuite dans les détails les plus étendus. La scène alors eut un moment de suspension, mais qui, loin de la refroidir, n’y jeta qu’un attrait de plus. Mon père quittant en fureur le cul de madame de Bréval ; (car ces messieurs ne foutaient qu’en cul, nous saisit, nous approche de lui, et nous fait toucher son engin à tous quatre, en nous apprenant à le branler. Nous rions, nous exécutions, et Breval nous examinait en continuant d’enculer ma mère. Pamphile, dit alors mon père, aidez-les à se mettre dans le même état que nous ; il est tems de joindre un peu de pratique à la théorie de la nature. En un instant, nous sommes nuds ; Breval, sans terminer, quitte pour lors sa jouissance, et voilà les deux pères à nous caresser sans distinction, à nous accabler d’attouchemens et de suçons, sans oublier Pamphile, que les fripons maniaient et baisaient également à l’envi l’un de l’autre.

Quelle atrocité, s’écria madame de Breval ! comment ose-t-on se permettre de pareilles choses avec ses propres enfans ! Silence, madame, lui cria durement son mari ; renfermez-vous, croyez-moi l’une et l’autre, dans les rôles passifs qui vous sont prescrits, vous êtes avec nous, pour vous laisser faire, et non pour nous haranguer. Se remettant ensuite à l’ouvrage avec tranquillité, le libertin et son ami, continuèrent leurs examens, avec le même flegme, que si ce comble d’impureté n’eût pas outragé les deux mères.

Unique objet des caresses de mon père, il semblait négliger tout le reste pour moi : Gabrielle, si l’on veut, l’intéressait bien aussi ; il la baisait, il la branlait ; mais ses plus voluptueuses caresses ne se dirigeaient que vers mes jeunes attraits. J’avais l’air de l’enflammer seul ; j’étais le seul auquel il fit cette voluptueuse caresse de la langue au cul, signe assuré de la prédilection d’un homme pour un autre, gage certain de la luxure la plus rafinée, et que les vrais sodomistes ne prodiguent guères aux femmes, dans la crainte de l’affreux dégoût où les expose le voisin ; décidé à tout, le coquin, me prend dans ses bras, me place sur le ventre de ma mère, m’y fait contenir par Pamphile, qui, nue par ses ordres, lui fait pendant l’opération, manier le plus beau cul possible. Sa bouche humecte le temple qu’il veut perforer, dès qu’il en croit l’entrée suffisamment élargie, son engin s’y présente… pousse… pénètre… enfonce, et me dépucelle, en mourant de plaisir. Oh ! monsieur, lui criait ma mère ! à quelle horreur vous vous livrez ! votre fils est-il fait pour devenir la victime de votre affreux libertinage ; et ne voyez-vous donc point que ce que vous osez faire, porte à-la-fois l’empreinte de deux ou trois crimes, pour le moindre desquels l’échafaud est dressé. Eh ! mais vraiment, madame, répondait froidement mon père, c’est précisément ce que vous dites, qui va me faire le plus délicieusement décharger ; ne craignez rien, d’ailleurs, votre fils est parfaitement dans l’âge de soutenir ces médiocres assauts : il y a quatre ans que cela devrait être fait : je dépucelle ainsi tous les jours des enfans, beaucoup plus jeunes. Gabrielle, elle-même, y passera bientôt, quoiqu’elle n’ait que dix ans : rien n’est moins gros que mon vit, et mon adresse est incroyable.

Quoiqu’il en soit, je suis mis en sang ; des flots de foutre viennent l’étancher, et mon père se calme, mais sans discontinuer de caresser ma sœur, qui vient de me remplacer.

Cependant Breval ne perdait pas son tems ; mais plus amoureux, au contraire, de sa fille que de son fils, c’est par Laurence qu’il débute, et la jeune personne placée de même sur le sein de sa mère, vient d’y voir cueillir ses prémices. Fous ton fils, lui crie mon père ; je vais enculer ma fille ; que tous quatre en ce jour assouvissent nos brutalités ; il est tems de leur faire jouer le seul rôle que leur ait assigné la Nature ; il est tems qu’ils sachent que ce n’est que pour nous servir de putains qu’ils sont nés, et que sans l’espoir de les foutre, nous ne les eussions peut-être jamais créés. Les deux sacrifices s’offrent à-la-fois : à droite, on voit Bréval dépucelant son fils, en baisant le trou du cul de sa femme, et maniant les fesses de sa fille, encore inondées de son foutre ; à gauche, mon père, enculant Gabrielle, pendant qu’il lèche mon cul, qu’il moleste celui de sa femme d’une main, en branlant de l’autre l’anus de Pamphile ; tous deux déchargent, et le calme renaît.Le reste de la soirée se consacre à nous donner des leçons ; on nous marie ; mon père m’unit à ma sœur ; Breval en fait de même avec ses enfans : ils nous excitent, préparent les voies, consolident les jonctions ; et pendant qu’ils nous engeancent ainsi par-devant, ils sondent nos culs tour-à-tour, en se cédant mutuellement les places ; ensorte que Breval m’enculait, lorsque Borchamps foutait Auguste, et pendant ce tems, les mères obligées de se prêter à la célébration des orgies, venaient étaler, comme Pamphile, leurs charmes aux deux libertins. Plusieurs autres scènes lubriques succèdent à celles-là ; l’imagination de mon père était inépuisable ; ils placent les deux enfans sur chaque mère, et pendant que le mari de l’une encule la femme de l’autre, ils obligent les enfans de branler leurs mères. Pamphile parcourt les rangs, elle encourage les luttes, elle aide les combattans, elle les sert, on la sodomise à son tour ; et la plus délicieuse décharge venant à la fin calmer les esprits, on se sépare.

Quelques jours après, mon père m’ayant fait venir dans son cabinet : mon ami, me dit-il, toi seule vas faire maintenant mes uniques jouissances ; je t’idolâtre, et ne veux plus foutre que toi ; je vais remettre ta sœur au couvent ; elle est très-jolie, sans doute, j’ai reçu beaucoup de plaisirs d’elle ; mais elle est femme, et c’est un grand tort à mes yeux ; je serais jaloux, d’ailleurs, des plaisirs que tu goûterais avec elle ; je veux que toi seul restes auprès de moi ; tu seras logé dans l’appartement de ta mère ; elle est faite pour te céder le pas ; toutes les nuits, nous coucherons ensemble, je m’épuiserai dans ton beau cul, tu déchargeras dans le mien… nous nous enivrerons de voluptés. Les assemblées que tu as vues, n’auront plus lieu ; Breval, amoureux de sa fille, va se comporter avec elle, comme je me conduis avec toi ; nous ne cesserons pas d’être amis, mais trop jaloux maintenant de nos mutuelles jouissances, nous ne prétendons plus les mêler. Mais ma mère, monsieur, répondis-je, ne sera-t-elle pas fâchée de ces projets… Mon ami, me répondit mon père, écoute avec attention, ce que j’ai à te dire sur cela ; tu as suffisamment d’esprit pour m’entendre.

Cette femme qui t’a mis au jour, est peut-être la créature de l’univers que je déteste le plus souverainement ; les liens qui l’attachent à moi, me la rendent mille fois plus détestable encore. Breval est au même point avec la sienne. Ce que tu nous vois faire avec ces femmes, n’est que le fruit du dégoût et de l’indignation ; c’est bien moins pour nous amuser d’elles que pour les avilir, que nous les prostituons ainsi ; nous les outrageons par haine et par une sorte de lubricité cruelle que tu concevras, j’espère, quelque jour, et dont le but est de nous faire goûter un plaisir indicible aux vexations imposées à l’objet dont on a trop joui ; mais, monsieur, dis-je, avec assez de bon sens ; vous me tourmenterez donc aussi, quand vous serez las de moi : cela est fort différent, me répondit mon père, ce ne sont ni les usages, ni les loix, qui nous lient, c’est le rapport des goûts, des convenances… c’est l’amour ; cette union d’ailleurs, est un crime, selon les hommes, et jamais l’on ne se lasse du crime. N’en sachant pas davantage pour lors, je crus tout, et de ce moment je vécus avec mon père, absolument comme si j’eusse été sa maîtresse ; je passais toutes les nuits à ses côtés, très-souvent dans le même lit, et nous nous enculions tous deux, jusqu’à nous épuiser. Pamphile était notre seule confidente, et presque toujours en tiers dans nos plaisirs ; mon père aimait à se faire donner le fouet par elle, pendant qu’il m’enculait ; il la sodomisait et l’étrillait ; quelquefois aussi je devenais, pendant ce tems-là, le plastron de ses baisers ; ensuite il me la livrait, j’en faisais tout ce que bon me semblait, mais il fallait que je baisasse le cul de mon père pendant ce tems-là ; et Borchamps, comme Socrate, instruisait son disciple, tout en le foutant. Les principes les plus impies, les plus anti-moraux m’étaient suggérés ; et si je n’allais pas encore voler sur les grands chemins, ce n’était pas la faute de Borchamps. Ma sœur venait quelquefois à la maison, mais elle y était reçue avec froideur ; bien différent de mon père sur cet objet, chaque fois que je pouvais la joindre, je lui témoignais la plus violente ardeur, et je la foutais dès que j’en trouvais le moment. Mon père ne m’aime pas, me dit Gabrielle… il te préfère… Eh bien ! vis heureux avec lui, et ne m’oublie jamais… Je baisais Gabrielle, et lui jurais de l’adorer toujours.

Depuis très-long-tems, je m’appercevais que ma mère ne sortait jamais du cabinet de Borchamps, sans s’essuyer les yeux… sans pousser de profonds soupirs. Curieux de connaître la cause de ses chagrins, je fis une fente à la cloison qui séparait ce cabinet de mon boudoir, et fus lestement m’établir à ce trou, quand je crus pouvoir les surprendre… Je vis des horreurs ; la haine de mon père, pour cette femme, ne s’exhalait que par des supplices affreux. On ne se figure point ceux que sa féroce lubricité infligeait à cette malheureuse victime de son dégoût ; après l’avoir assomée, il la renversait à terre, et la foulait aux pieds ; d’autres fois, il la mettait en sang à coups de martinet, et plus souvent encore, il la prostituait à un fort vilain homme, que je ne connaissais pas, et dont il jouissait lui-même. Quel est cet homme, demandai-je à un jour à Pamphile à qui j’avais confié mes découvertes, et qui, pleine d’amitié pour moi, m’offrait de m’en faire faire de nouvelles. C’est me dit-elle, un scélérat de profession, que votre père a sauvé deux ou trois fois de la potence ; c’est un coquin qui, pour six francs, irait assassiner l’individu qui lui serait indiqué. Un des plus grands plaisirs de Borchamps, est de lui faire fouetter votre mère, et comme vous l’avez vu, de la lui prostituer ensuite. Borchamps adore cet homme, il le faisait très-souvent coucher avec lui, avant que vous n’occupassiez cette place, mais vous ne connaissez pas encore tout le libertinage de celui de qui vous tenez le jour, placez-vous demain, au même lieu où vous avez observé tout ce que vous venez me dire, et vous verrez une autre scène. À peine suis-je au trou, que quatre grands drilles de six pieds entrent dans le cabinet de mon père, ils lui mettent le pistolet sur la gorge, le saisissent, le garottent sur la branche d’une échelle double, puis, armés d’une vigoureuse poignée de verges, ils le frappent sur les reins, les fesses et les cuisses, de plus de mille coups chacun ; le sang ruisselait à gros bouillons quand ils le détachèrent ; dès qu’il le fut, ils le jetèrent sur un canapé, et lui passèrent tous les quatre sur le corps, en telle façon qu’il avait toujours un vit dans la bouche, un dans le cul, un dans chaque main. Il fut foutu plus de vingt fois, et par quels vits, grand Dieu ? je ne les aurais pas empoignés. Je voudrais bien, dis-je à Pamphile que j’enculais pendant cette scène, je voudrais, ma chère amie, que tu persuadasses à mon père, de rendre ma mère victime d’une pareille joûte : ce ne sera pas difficile, me dit cette chère enfant, il ne s’agit que de proposer une horreur à Borchamps, pour qu’il la saisisse aussitôt ; ce que vous desirez se fera demain, me dit Pamphile. Fort peu de jours après, je me place ; ma pauvre mère fut déchirée, et sodomisée d’une telle force, que les coquins la laissèrent sans mouvement sur le carreau. Pamphile, comme à l’ordinaire, m’avait prêté son superbe cul pendant le spectacle ; et je vous l’avoue, de mes jours encore, je n’avais plus délicieusement déchargé. J’avouai tout à mon père, et ne lui déguisai pas surtout l’extrême plaisir que ses voluptés secrettes m’avaient procuré. C’est d’après mes idées, lui dis-je, qu’il vous a été suggéré de traiter votre femme, comme je venais de voir que vous vous faisiez traiter vous même… Mon ami, me dit Borchamps, es-tu capable de m’aider dans ces opérations ? — N’en doutez pas, mon père. — Quoi ! cette femme qui t’a mise au monde ?. — Elle n’a travaillé que pour elle, et je la déteste aussi fortement que vous pouvez le faire. — Baise-moi, cher amour, tu es délicieux ; et sois-en bien certain, tu vas de ce moment, goûter les plus violens plaisirs qui puissent enivrer un homme. Ce n’est qu’en outrageant ce qu’il a la bêtise d’appeler les loix de la nature, qu’il peut vraiment se délecter. Quoi ! d’honneur, tu maltraiteras ta mère ? — Plus cruellement que vous, je le jure. — Tu la martyriseras ? — Je la tuerai, si vous le voulez ; et ici, Borchamps qui maniait mes fesses pendant cette conversation, ne put retenir son foutre, et le perdit avant que d’avoir le tems de me le lancer dans le derrière. À demain, mon ami, me dit-il, c’est demain que je te ferai faire tes épreuves ; vas te reposer comme moi, jusques-là ; et surtout sois sage ; le foutre est l’ame de toutes ces choses-là ; il faut laisser doubler la dose du sien, quand on veut faire des infamies.

À l’heure indiquée, ma mère passa chez Borchamps ; le vilain homme y était ; la scène fut affreuse : la pauvre femme fondit en larmes, en voyant que j’étais un de ses ennemis le plus acharné. J’enchéris sur les horreurs dont mon père et son ami l’accablaient. Borchamps voulut que cet ami m’enculât sur le sein de ma mère, pendant que j’égratignerais ce sein sacré, qui m’avait donné l’existence. Vivement pressé par un beau vit au cul, l’imagination singulièrement flattée d’être foutu par un scélérat de profession, je fus plus loin qu’on ne m’avait dit, et j’emportai, de mes dents, le bout du teton droit de ma très-respectable mère ; elle jette un cri, perd connaissance, et mon père en délire, vient aussitôt remplacer son ami dans mon cul, en me couvrant d’éloges.

Je venais d’atteindre ma dix-neuvième année, quand mon père à la fin, s’ouvrit tout-à-fait à moi. Je ne puis plus absolument, dit-il, soutenir la présence de cette femme atroce, il faudra que je m’en débarrasse… mais par des supplices affreux… m’aideras-tu, mon fils ? — Oh ciel ! en doutez-vous ? — Que lui faire ? — Il faut, dis-je, lui ouvrir le ventre en quatre parties, je m’enfoncerai dans ses entrailles, un fer brûlant à la main, je lui déchirerai, je lui calcinerai le cœur, et les viscères ; je la ferai périr à petit feu… Céleste enfant, me dit mon père, tu es ange à mes regards… et cette infamie… cette exécration par laquelle je débutais dans la carrière du crime et de l’atrocité… elle s’acheva… Mon père et moi la consommâmes, en mourant de plaisir ; le fripon foutait mon derrière, et branlait mon vit pendant que je matricidais sa femme.

Malheureuse dupe que j’étais ! je n’avais travaillé qu’à ma perte, en me prêtant à ce crime ; ce n’était que pour se remarier que mon père m’avait fait trancher le fil des jours de ma mère, mais il cacha si bien son jeu, que je fus près d’un an sans m’en douter. À peine instruit de cette trame, que je la confiai sur-le-champ à ma sœur. Cet homme veut nous perdre, mon enfant, lui dis-je ; il y a déjà long-tems que je m’en doute. Ah ! cher frère, me répondit Gabrielle, je t’aurais éclairé, si je ne t’avais pas vu si prodigieusement aveuglé sur son caractère ; nous sommes tous les deux ruinés si nous n’y mettons ordre. Ton ame est-elle aussi forte que la mienne, et veux-tu que nous agissions ensemble ? Vois cette poudre qu’une de mes compagnes m’a donnée, elle lui a servie à s’affranchir, comme nous devons le faire, du joug odieux de ses parens ; imitons-la, et si tu n’oses agir, laisse-moi faire ; cette action m’est inspirée depuis long-tems par la nature, elle est juste, dès qu’elle me la dicte. Frémis-tu, mon ami ? — Non, donne-moi cette poudre, elle sera demain dans l’estomac de celui qui prétend nous jouer de cette manière. — Oh ! ne t’imagines pas que je te cède l’honneur de dissoudre nos fers, nous agirons ensemble. Je vais dîner demain chez Borchamps ; prends la moitié du paquet, et pour ne pas manquer notre homme, jette la portion dans son vin, pendant que je mettrai la mienne, très-adroitement, dans sa soupe, et sous trois jours, nous jouirons seuls des biens que nous a destinés la fortune.

Une souris n’est pas plutôt prise au piège, que Borchamps ne le fut aux panneaux que notre méchanceté lui tendait ; il tomba mort au dessert : on attribua cette fin funeste à un coup de sang, et tout fut oublié. Ayant près de vingt-un ans, j’obtins des lettres de majorité, et la tutelle de ma sœur ; elle se trouva, dès que les affaires furent arrangées, l’un des plus grands partis de la France ; je lui cherchai un homme aussi riche qu’elle, dont elle eut l’art de se débarrasser, dès que, par un enfant, elle se fut assuré le bien. Mais n’empiétons par sur les évènemens. Aussitôt que je vis ma sœur établie, je lui laissai le soin de mon bien, et lui déclarai l’extrême desir que j’avais de parcourir la terre. Je convertis un million, en lettres de change sur les plus fameux banquiers de l’Europe ; puis, embrassant ma chère Gabrielle, je t’adore, lui dis-je, mais il faut nous quitter quelque tems : nous sommes tous deux faits pour aller au grand ; acquérons tous deux plus d’usage et de connaissances ; nous nous réunirons ensuite pour toujours, car le ciel nous a fait l’un pour l’autre : il ne faut pas tromper ses desirs ; aime-moi, Gabrielle, aime-moi, et sois sûre que je ne cesserai jamais de t’adorer.

Juliette, me dit le capitaine, en m’adressant cette partie de sa narration, ce que vous avez vu de Clairwil, est à-peu-près l’histoire de toute sa vie ; elle sut, comme je vous l’ai dit, s’affranchir de ses nouveaux liens, pour vivre libre et heureuse dans le sein du luxe et de l’abondance ; ses liaisons avec le ministre cimentèrent ses désordres, en leur assurant la plus entière impunité. Vous pûtes un instant la soupçonner coupable envers vous ; rendez plus de justice à son cœur, elle ne le fut jamais, et le ministre ne la prévint pas du sort qu’il vous réservait. Je cesse donc ici de m’occuper d’elle, et vais me borner à vous raconter uniquement mes aventures ; près de leur dénouement, vous apprendrez notre réunion, et les motifs qui nous engagèrent à ne plus vivre que l’un pour l’autre, dans cet asile impénétrable du crime et de l’infamie.

Les cours du nord excitant ma curiosité, ce fut vers elles que je dirigeai mes pas ; celle de La Haye fut la première que je visitai. Il y avait peu de tems que le Stathouder venait d’épouser la princesse Sophie, nièce du roi de Prusse ; à peine eus-je vu cette charmante créature, que je desirai sa jouissance ; et je ne lui eus pas plutôt déclaré ma flamme que je la foutis. Sophie de Prusse avait alors dix-huit ans, la plus belle taille et la plus délicieuse figure qu’il fût possible de voir ; mais son libertinage était excessif, et ses débauches si connues, qu’elle ne trouvait déjà plus d’hommes que pour son argent. Promptement éclairé sur cet objet, je me fis valoir ; je voulais bien payer mes plaisirs, mais assez jeune, assez vigoureux pour que les femmes contribuassent aux frais de mes voyages, j’étais bien résolu à ne jamais accorder mes faveurs qu’à celles qui sauraient les apprécier. Madame, dis-je à la princesse, dès que je l’eus bien foutue pendant près d’un mois, je me flatte que vous saurez reconnaître l’épuisement où je me mets pour vous ; peu d’hommes, vous le voyez, sont aussi vigoureux que moi, il n’en est point de mieux membré, tout cela se paye, madame, au siècle ou nous vivons. Oh ! combien vous me mettez à mon aise, monsieur, me dit la princesse, j’aime bien mieux vous avoir à mes ordres, que d’être aux vôtres : tenez, continua-t-elle, en me donnant une fort grosse bourse d’or, souvenez-vous que j’ai maintenant le droit de vous faire servir à mes plus bisarres passions. J’en conviens, répondis-je. Vos dons m’enchaînent, et je suis tout à vous. Venez ce soir à ma maison de campagne, dit Sophie, venez-y seul, et surtout ne vous effrayez de rien. Quelque fût le trouble que ces dernières paroles eussent jeté dans mon ame, je résolus néanmoins de tout tenter, et pour connaître cette femme à fond, et pour en tirer encore de l’argent.

Je me rends donc seul, à l’heure et à la maison indiquées ; une vieille femme m’introduit silencieusement dans une pièce mystérieuse, dans laquelle me reçoit une jeune personne de dix-neuf ans, de la plus délicieuse physionomie ; la princesse va bientôt paraître, monsieur, me dit-elle du son de voix le plus doux et le plus flatteur ; je suis, en attendant, chargée par elle de recevoir de vous la parole sacrée que vous ne révélerez jamais rien des mystères qui vont se célébrer ici sous vos yeux… Le doute d’une indiscrétion m’offense, madame, répondis-je, je suis fâché que la princesse le forme. — Mais si vous aviez à vous plaindre… si par hasard vous ne remplissiez ici que le rôle de victime ? — je m’en glorifierai, madame, et mon silence n’en serait pas moins éternel. — Une telle réponse me dispenserait de mes ordres, si je n’étais pas servilement obligée de le remplir. Il faut que je reçoive ce serment, monsieur… Je le fis. — Et que j’ajoute, que si par malheur vous ne teniez pas la parole à laquelle vous vous engagez, la mort la plus prompte et la plus violente en serait aussitôt la punition. — Cette menace est de trop, madame ; la manière dont j’ai saisi vos idées, ne la mérite point. Emma disparaît à ces mots, et me laisse près d’un quart-d’heure livrée à mes réflexions.

Elle reparut bientôt avec Sophie, et toutes les deux dans un désordre qui me convainquit que les deux coquines venaient assurément de se branler.

Allons, sacredieu, dit Sophie, ne ménageons plus ce bougre-là ; nous en sommes les maîtresses, puisque nous le payons ; il faut en jouir à notre aise. Emma s’approche et m’invite à me mettre nud. Vous voyez que nous y sommes nous-mêmes, me dit-elle, en me voyant balancer ; deux femmes vous effrayent-elles ? et m’aidant à quitter mes habits, et jusqu’à mes bas, sitôt qu’elles me virent ainsi ; elles m’approchèrent d’une banquette, où elles me firent incliner sur les genoux et sur les mains : un ressort part, aussitôt tous mes membres sont pris, et trois lames aiguës menacent à-la-fois et mes flancs et mon ventre, si je fais le moindre mouvement. De grands éclats de rire se font entendre dès que je suis dans cet état, mais ce qui achève de me faire frémir, c’est de voir que ces deux femmes, armées de longs martinets de fer, se mettent à me flageller. Viens, Emma, dit Sophie, viens ma bonne, viens me baiser près de la victime ; j’aime à mêler l’amour aux angoisses de ce malheureux. Branlons-nous en face de lui, ma chère ame, et qu’il souffre pendant que nous déchargerons ; la putain sonne, deux filles de quinze ans plus belles que le jour, viennent recevoir ses ordres ; elles se déshabillent, et sur des carreaux mis par terre en face de moi, les quatre tribades passent une heure à se plonger dans les plus sales luxure ; de tems en tems l’une d’elles s’approchait pour m’exciter ; elle me présentait ses charmes en tout sens, et sitôt qu’elle voyait, malgré mon attitude, l’impression qu’elle pouvait me causer, elle me fuyait en éclatant de rire. Sophie, comme vous l’imaginez aisément, jouait ici le rôle principal ; tout se réunissait sur elle ; ce n’était que d’elle que l’on s’occupait, et je vous avoue que je fus bien surpris de voir autant de recherches… autant d’impuretés dans un âge aussi tendre. Il me fut aisé de voir que la passion de cette coquine, ainsi que celle de presque toutes les femmes qui ont le goût de leur sexe, était de se faire sucer le clitoris en en suçant elle-même ; mais Sophie ne s’en tint pas là, on l’enconna, on l’encula avec des godmichés ; elle ne reçut rien qu’elle ne le rendit et quand la coquine fut bien échauffée… Allons, dit-elle, expédions ce drôle-là : les disciplines se reprennent, on en arme les nouvelles venues ; Sophie recommence, et m’applique avec autant de vitesse que de force cinquante coups de son cruel instrument. On n’imagine pas à quel point cette mégère portait le calme au sein de la cruauté. Elle accourait, à chaque dixaine, saisir avec joie sur mon visage, les impressions de douleur auxquelles les coups nerveux qu’elle m’appliquait, contraignaient nécessairement mes muscles ; s’établissant, ensuite vis-à-vis de moi, elle chargea ses trois tribades de me fouetter aussi fortement qu’elle venait de le faire, et se branla pendant l’expédition. Un moment, dit-elle, quand j’eus reçu près de deux cents coups ; je vais me couler sous lui, afin de le sucer pendant que vous le refouetterez ; arrangez-vous de manière à ce que l’une de vous puisse me rendre cette succion sur le clitoris, et que j’en branle une autre ; pendant ce tems-là tout s’exécute… et, je l’avoue, violemment excité par les coups que je recevais, délicieusement sucé par Sophie, je ne fus pas plus de trois minutes à lui remplir la bouche de foutre ; elle l’avala : puis se retirant aussitôt, Emma, s’écria-t-elle, il est charmant, il a déchargé, il faut que je le foute à présent… On lui arrange un godmiché, et voilà la putain dans mon cul gamahuchant deux de ses tribades, pendant que la troisième lui rend dans le con, ce que la coquine me fait dans le cul.

Qu’on le détache, dit-elle, quand elle est excédée ; venez me baiser Borchamps, poursuit la Messaline ; venez me rendre grace, et des plaisirs dont je vous ai comblé et des ménagemens que j’ai eu pour vous. Mon doux enfant, poursuit la Messaline, tout ce qui vient de se passer n’est dû qu’à votre puérile modestie ; comment vous couchez, je ne sais combien de fois avec moi, et vous contentant de m’enconner, comme un imbécille, vous n’avez pas même l’air de soupçonner mon cul… en vérité, c’est inconcevable. — Ce desir fut senti de moi, madame ; mais la timidité l’enchaîna. — Tant-pis… tant-pis ; la modestie est une sottise dont vous devez vous corriger à votre âge… Eh bien, réparerez-vous cette sottise, et mon cul, à présent, vous occupera-t-il un peu plus que mon con ; puis le montrant… voyez comme il est beau ce cul, il vous appelle… foutez-le donc, Borchamps… prends-lui donc le vit, Emma, et mets le dans mon cul. Mille baisers, plus ardens les uns que les autres, sur ce cul vraiment superbe, furent ma réponse ; et mon engin, braqué sur le trou mignon, par Emma, sut bientôt convaincre Sophie, que je brûlais de réparer mes torts. Arrête, me dit la princesse ; c’est moi qui maintenant veux être ton esclave : je vais me placer dans la triste machine dont tu sors, et j’y veux, à mon tour, devenir ta victime ; use de tes droits, sultan, et venge-toi sur-tout… (Elle était prise)… Ne me ménage pas, je t’en conjure ; punis à la fois mon putanisme et ma cruauté… Bougresse ! m’écriai-je, en devinant ses goûts, je vais le faire à grands coups de fouet ; je l’espère bien, me dit-elle… Tâte avant la peau de mes fesses, tu verras comme elle appelle le coup… Eh bien, qu’elle le reçoive donc, dis-je, en l’appliquant, et je l’étrillai d’importance, pendant que la belle Emma me suçait, à genoux, et que les deux filles de quinze ans s’occupaient de mon cul. Dès que celui de Sophie fut en sang, mon engin furieux, lui pénétrant l’anus, la consola de ma barbarie, Oh ! foutre, s’écria-t’elle alors, qu’il est délicieux d’être enculée, quand on vient de recevoir le fouet ; je ne connais rien qui se marie mieux que ces deux plaisirs. Emma s’avance alors près de son amie ; elle la branle, elle la baise ; elle la suce ; elle se branle elle-même, et nous nageons tous trois dans un océan de délices.

Borchamps, me dit la princesse, en nous rajustant tous, vous me paraissez digne de moi, et je vais m’ouvrir à vous, avec infiniment plus de confiance. Sur un signe, les jeunes filles se retirent, et nous mettant tous trois autour d’une table de punch ; voici, tout en buvant, le discours que me tint Sophie.

» Peut-être paraîtra-t-il singulier aux ames communes… aux petit esprits, que pour sonder votre caractère, je mette en usage les ressorts de la lubricité : si vous vous trouviez par malheur dans le cas de cette ridicule surprise, je veux donc bien vous avouer, mon cher, que je ne juge jamais les hommes, dans le cours de leur vie, que par leurs passions dans le libertinage : celui dont l’ame de feu, me fait voir des goûts énergiques, embrasse indubitablement tous les partis violents de l’intérêt ou de l’ambition ; le vôtre est dans ce cas. Dites moi donc, Borchamps, de quel œil vous voyez la vie des hommes en politique. Princesse, répondis-je, de quel prix était-elle au duc d’Albe, quand il voulut soumettre ces provinces ?… Homme délicieux, dit cette femme ardente, telle est la réponse que je voulais de toi ; je compte sur ton courage, ajouta-t-elle, en me serrant la main, écoute ce qu’il me reste à te proposer.

» Nièce du héros de l’Europe, issue du sang d’un homme fait pour régner sur l’univers entier, j’apporte en ce pays son ame et sa vigueur ; je crois que tu dois voir, Borchamps, que je ne suis pas faite pour n’être que l’épouse d’un doge de république ; et ce peuple mou, mercantile et poltron, né pour porter des fers, doit s’honorer des miens. Je veux bien consentir à régner sur lui, mais il faut que le trône, élevé dans ces plaines humides, soit mouillé de ses pleurs et construit de son or. Cent bataillons armés assurent mon projet ; mon oncle les envoie, et je règne par eux. Cette révolution ne proscrit point la tête de mon époux ; il est digne de moi, et le sang du Batave, à grands flots répandu, cimentera le trône où je prétends l’asseoir. Ce n’est donc point le sceptre où j’aspire que je t’offre ; je ne te propose que la place de celui qui doit l’assurer : tu seras notre conseil, notre appui, notre ministre, les proscriptions seront dictées, exécutées par toi : tu sens bien que ce poste exige du courage ; as-tu celui qu’il faut ? réponds sans te troubler. »

Madame, dis-je à la princesse, après quelques minutes de réflexions, avant que de penser à cet acte étonnant de puissance et d’autorité, vous êtes-vous assurée de la manière dont cette révolution sera regardée des puissances voisines ? Les Français, les Anglais, les Espagnols, les puissances du nord même, qui ne voyent en vous que des courtiers ou des marchands, y considéreront-ils de sang-froid, et des rivaux et des vainqueurs ? — Nous sommes surs de la France ; nous nous moquons à-peu-près du reste ; devenus souverains des Provinces-Unies, et nos armes portées dans les trois royaumes, nous les soumettrons peut-être bientôt. Tout frémit devant un peuple guerrier, le nôtre le sera ; il ne faut qu’un grand homme pour asservir le monde ; j’ai l’ame de ce grand homme, Frédéric sut me la donner : nous sommes las d’appartenir à qui voudra de nous, et de n’être, aux yeux de l’Europe, que la proie du premier conquérant. — Les Hollandais, armés pour repousser les cruautés de l’Espagne, souffriront-ils votre tyrannie ? — J’érigerai, comme le duc d’Albe, un tribunal de sang ; tel est le seul moyen de dompter un peuple. — Tous vos sujets fuiront. — J’aurai leur bien. Et que m’importe d’ailleurs la fuite des rebelles, si ceux qui restent demeurent soumis ? Il s’agit moins de régner en tremblant sur beaucoup d’hommes, que de régner despotiquement sur un petit nombre. — Sophie, je te crois cruelle, et ton ambition ne s’allume ici, je le crains, qu’aux feux de la lubricité[2]. — Presque tous les vices n’ont qu’une cause dans le cœur de l’homme ; tous partent de son plus ou moins de penchant à la luxure : ce penchant devenant féroce dans une ame forte, entraîne à mille horreurs secretes, l’être isolé dans la nature… à mille crimes politiques, celui qui gouverne les autres. — O Sophie ! j’explique ton ambition ; elle n’est chez toi que l’envie de perdre du foutre avec un peu de chaleur. — Qu’importe le sentiment qui la fait naître, dès qu’elle existe, et qu’elle fait régner. Mais mon ami, si tu raisonnes, tu balances ; et si tu balances, tu frémis, et n’es plus dès-lors digne de moi. Singulièrement chatouillé des propositions qui m’étaient faites ; y voyant, comme Sophie, des moyens sûrs d’exercer ma férocité naturelle, je promis tout. Sophie m’embrasse, me fait répéter les sermens les plus forts du plus profond mystère, et nous nous séparons. À peine rentré chez moi, je sentis tout le danger des engagemens que je venais de prendre, et voyant autant d’inconvéniens à les rompre qu’à les tenir, je passai la nuit dans la plus affreuse perplexité. C’en est fait, me dis-je, je suis un homme perdu, il ne me reste plus que la fuite. O Sophie ! que ne me proposais-tu des crimes particuliers, je les eus tous commis avec joie ! une complice telle que toi, m’assurait l’impunité la plus entière, et mon ame n’eut frémi de rien ; mais m’exposer à tout, pour n’être que l’agent de ton despotisme ? ne-compte pas sur moi, Sophie ; je veux bien faire des crimes pour favoriser mes passions, aucun pour servir celles des autres ; quand mes refus te parviendront, accuse moins celui qui te les fait, de pusillanimité, que de grandeur d’ame. Me hâtant de fuir aussitôt, je gagnai le port le plus voisin de l’Angleterre, et me trouvai, peu de jours après, dans Londres.

Avec le goût profond que j’avais pour le crime, je fus un instant fâché de n’avoir pas accepté les moyens politiques que me donnait Sophie, d’en commettre beaucoup ; mais je ne voyais pas assez clair dans les projets de cette femme hardie, et j’aimais mieux d’ailleurs, opérer pour mon compte que pour celui d’un individu couronné.

Arrivé à Londres, je me logeai dans Piccadilli, où j’eus le malheur d’être volé le lendemain, de tout ce que je possédais d’argent comptant ; cette perte était d’autant plus affreuse pour moi, que je venais à la Haie de réaliser toutes mes lettres-de-change. Muni de recommandations pour différens seigneurs de la ville, je n’eus plus d’autres ressources que de me hâter de les porter, et de faire part du triste évènement que je venais de subir, en implorant quelques secours au moins, jusqu’à l’époque très-prochaine, ou ma sœur me renverrait des fonds.

D’après les récits que j’entendis faire du lord Burlington, ce fut chez lui que je me présentai le premier. Dès qu’il eut lu mes lettres, je lui racontai mes malheurs ; il n’y eut sortes de services que ce bon anglais ne m’offrit. Quoique Burlington ne fut pas très-riche, mille guinées furent sa première offre, et jamais il ne voulut me laisser loger ailleurs que chez lui ;. j’acceptai d’autant plus volontiers que je voyais déjà dans l’intérieur de cette honnête famille, infiniment de moyens d’acquitter par des crimes, la reconnaissance que je devais à ce bienfaiteur.

Avant que d’en venir aux détails de ces petites infamies secrettes, il est essentiel de vous donner quelques idées des personnages avec lesquels je me trouvais.

Burlington, le plus franc, le plus serviable des hommes, pouvait être âgé de cinquante-cinq ans ; de la bonhomie, de la franchise, peu d’esprit, beaucoup de douceur, à-la-fois un sot et un homme obligeant, tel était le portrait du bon lord ; un gendre et deux filles composaient le reste du logis. Tilson, âgé de vingt-trois ans, venait d’épouser l’aînée de ces deux filles. À-peu-près du même âge, la nature offrait peu de modèle d’un couple aussi délicieux : charmes, grâces, naïveté, candeur, piété, sagesse, tout caractérisait ce ménage charmant, et la réunion de tant de vertus consolait Burlington des travers où donnait malheureusement miss Cléontine, la cadette de ses filles, âgée de dix-huit ans au plus, et la plus belle créature qu’il fût possible de voir ; mais la méchanceté, la noirceur, le putanisme le plus outré, tels étaient les vices dont rien ne pouvait corriger Cléontine : mille fois plus heureuse de ses travers, osait-elle dire, que jamais Clotilde sa sœur, ne le fut de ses ennuyeuses vertus.

Je n’eus pas plutôt démêlé le caractère délicieux de cette fille, que j’en devins amoureux, autant que pouvait l’être un homme aussi corrompu que moi ; mais comme son père m’avait confié tous les chagrins que lui donnait cette jeune personne, je me trouvais dès-lors engagé à des retenues infinies.

Au travers des impressions tumultueuses qu’élevait Cléontine dans mon ame, la jolie figure de Tilson, et les grâces de sa jeune épouse, ne m’échappaient pourtant pas ; et si Cléontine m’inspirait les desirs les plus libertins, son beau-frère et sa sœur faisaient naître en moi les plus sensuels. Je supposais à Tilson le plus beau cul du monde, et je brûlais aussi vivement du desir de le foutre, que de la fantaisie d’en faire autant à sa voluptueuse épouse. Brûlé de toutes ces différentes passions, je crus que la véritable façon de les satisfaire, était de commencer par Cléontine. Tout ce qui peut hâter la défaite d’une femme se trouvant à-la-fois, et dans l’ame de celle que j’attaquais, et dans mes moyens de séduire, la chère enfant fut bientôt à moi. Rien de frais, rien de potelé, rien de joli comme toutes les parties du corps de cette charmante fille, rien d’éloquent comme la voix de ses passions, rien de lubrique comme sa tête ; il y eut un moment, en honneur, où je me crus plus sage qu’elle ; dès-lors, et vous l’imaginez aisément, aucune restriction dans les plaisirs que nous goûtâmes ; et Cléontine m’avoua que plus une volupté semblait contrarier les loix de la nature, plus elle chatouillait sa lubricité. Hélas ! me disait-elle un jour, j’en suis au point de n’en plus trouver d’assez fortes pour me contenter ! Son joli cul fut donc attaqué sur-le-champ, et les plaisirs qu’elle me donna de cette manière furent si vifs, si bien partagés d’elle, que nous convinmes mutuellement de ne pas en connaître d’autres.

J’étais tellement entraîné par les charmes de cette belle fille, qu’un an se passa, sans que j’osasse lui communiquer mes projets, ou du moins sans que j’y pensasse, tant j’étais vivement occupé d’elle ; pendant ce tems, mes fonds étaient revenus, j’étais quitte envers Burlington, et pour mieux venir à bout de mes projets, ne voulant pas loger chez lui, j’avais pris un appartement à sa porte : lui, sa famille, ses enfans venaient me voir tous les jours, et l’intimité devint bientôt si grande, que le bruit de mon mariage avec Cléontine courut dans toute la ville. Que j’étais loin d’une telle folie ! je voulais bien m’amuser d’une pareille créature, mais l’épouser… jamais ; lady Tilson excitait seule ce desir en moi. Une épouse, me disais-je, n’est faite que pour nous servir de victime, et plus est romantique en elle le genre de sa beauté, mieux elle a ce qu’il faut pour ce rôle ; voilà Clotilde : oh ! comme je banderai, la voyant dans mes fers ; de quel intérêt doit-elle être dans les larmes ! quels délices on doit éprouver à les faire couler de ses deux beaux yeux. O Clotilde ! que vous serez malheureuse, si jamais vous m’appartenez. Ces projets une fois formés, je ne cultivais plus Cléontine, que dans l’espoir de les lui voir servir ; je ne crus rien de mieux, pour y arriver, que de lui échauffer la tête sur son beau-frère, et d’allumer ensuite la jalousie de la jeune femme. Cléontine m’avoua qu’elle avait quelquefois desiré Tilson ; mais qu’elle l’avait trouvé si bête et si vertueux, que ses desseins sur lui s’étaient évanouis presque aussitôt qu’elle les avait conçus. Et qu’importe l’esprit, répondis-je : dès que la beauté décore un individu, sa jouissance est faite pour être desirée. Tel que tu me vois, Cléontine, je suppose à Tilson le plus beau cul du monde, et je brûle du desir de le foutre ; cette idée divertit ma maîtresse ; à ce prix, elle accepte tout ; on fait ce qu’on veut d’une femme, en échauffant sa tête ; un peu de jalousie pourtant l’arrêta ; elle craignit, qu’amoureuse, du mari, je ne le la devinsse peut-être de la femme, elle me questionna… Allons donc, répondis-je, croyant prudent de me déguiser ; cette idée est extravagante ; mes fantaisies s’égarent sur un beau garçon, il ne s’agit ici que d’un sentiment matériel ; mais dès qu’il est question d’une femme, mon amour pour toi, Cléontine, ne me permet plus nul écart. Mes fadeurs, l’irrégularité de mes caprices, tout séduisit Cléontine, et elle me servit ; je n’en demandais pas davantage. Au bout d’un mois, celui que j’aimais fut dans les bras de ma maîtresse ; je l’y vis, l’y caressai, l’y foutis ; un autre mois se passa dans toute l’illusion des scènes de ce libertinage, et bientôt rassasié de tous deux, je ne pensai plus qu’à les perdre, qu’à joindre, mon bienfaiteur à mes victimes et qu’à ravir Clotilde… qu’à la conduire au bout de l’univers, pour me rassasier avec elle des divins plaisirs que j’en attendais.

Comme la jeune femme adorait son mari, il me fut facile d’allumer dans son ame les étincelles de la jalousie : lady Tilson me crut, et dès qu’il ne fût plus question que de la convaincre, mes moyens devinrent bien faciles.