L’Homme et la Terre/I/06

RYTHME de l’HISTOIRE

correspond à un balancement des cieux.

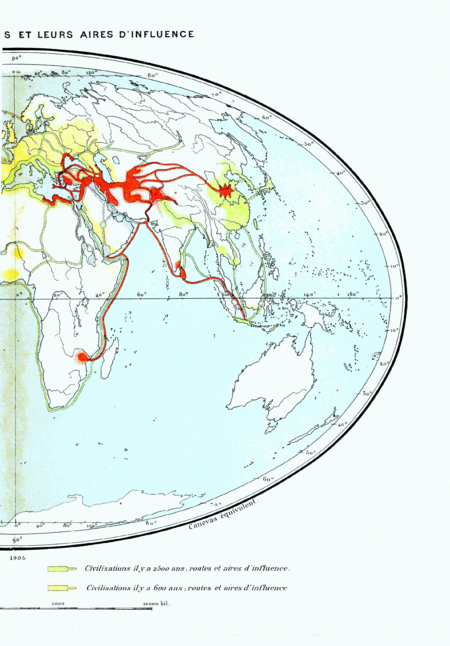

CONVERGENCE ET DIVERGENCE DES ROUTES. — MARCHE DE LA CIVILISATION

En remontant aussi loin dans le passé que nous le permet la perspective des événements connus ou découverts par les savants modernes, on constate que, jusqu’à une époque récente, la plus grande partie de la surface terrestre était divisée en aires ethniques isolées les unes des autres, ou du moins assez distinctes pour que la cohérence géographique du territoire restât ignorée des habitants eux-mêmes.

Nulle tribu de l’Amérique du Nord n’avait la conception d’un continent s’étendant de l’archipel polaire aux tièdes eaux de la mer des Antilles ; même les peuplades qui, dans leurs longues migrations, avaient parcouru le pays de l’un à l’autre versant ne pouvaient se faire qu’une idée très vague des régions traversées, et leurs traces s’étaient perdues comme le sillage d’un navire dans la mer. De même, dans l’Amérique méridionale, les terres de faible élévation, de beaucoup les plus étendues du grand corps, continental, et la moitié des régions montagneuses appartenaient à des peuplades errantes ou sédentaires, n’ayant qu’un très faible horizon géographique. Quant aux nations policées des plateaux, de l’Anahuac au Titicaca, elles étaient, pour ainsi dire, suspendues dans l’espace immense, sans relations avec le reste de l’humanité.

L’Amérique entière se trouve donc retranchée du monde historique jusqu’à une époque antérieure de quelques siècles seulement à la découverte de Guanahani par Christophe Colomb ; même de nombreuses populations américaines, demeurées inconnues longtemps encore après la découverte du double continent, n’ont été rattachées que tout récemment par les voyageurs à l’ensemble du genre humain.

Si le Nouveau Monde est resté, jusqu’aux siècles d’hier, en dehors du cycle de l’histoire, le groupe des masses continentales dit « Ancien Monde » ne lui appartient pas non plus dans son entier. Avant Vasco de Gama, l’Afrique n’en fit partie que par le bassin du Nil et par son littoral méditerranéen, Égypte, Cyrénaïque, Maurétanie ; d’immenses espaces dans l’immense Asie viennent à peine d’entrer dans le cercle de la connaissance humaine avec les grandes terres océaniques et les traînées insulaires de la mer du Sud.

Les pays qui, dans la lointaine perspective des temps, nous apparaissent comme émergeant du noir de la nuit pour s’éclairer d’une lumière d’aube se succèdent de l’Atlantique au Pacifique, diversement lumineux et sur une largeur inégale. Les territoires qui subirent l’influence grecque et romaine, le plateau d’Iran et les monts d’Arabie, l’Inde et la plaine que parcourent les fleuves chinois constituent cette zone de la première histoire, dont l’axe sinueux est marqué à l’ouest par la dépression de la Méditerranée, à l’est par le diaphragme de montagnes, dit Immaüs par les Anciens (Himalaya). Il faudrait peut-être y ajouter les îles de l’océan Indien qui font cortège aux péninsules gangétiques et l’Insulinde proprement dite.

Cette zone des terres protohistoriques, aux contours très indécis, se divise naturellement, d’après la forme des rivages et le relief, de même que par la répartition des foyers de civilisation indigène, en corps géographiques bien déterminés ; ainsi les îles, Cypre, Rhodes, Eubée, Sicile ; les péninsules, Attique, Argolide, Italie ; les bassins fluviaux, Nil, Euphrate, Indus et Ganga, fleuve Jaune et fleuve Bleu ; les plateaux et les montagnes, Anahuac et Tibet, Pyrénées et Caucase.

| 1. | Empire du Soleil levant, le Japon. |

| 2. | Pays de la Rosée matinale, la Corée. |

| 3. | Empire du Milieu, la Chine. |

| 4. | Mer Caspienne, de Casispe — « éclairé par le Soleil levant », — un des noms du Demavend, dont la masse domine la mer.

|

| 5. | Orient. Le nom assyrien de la Syrie était Akkaru, signifiant Occident. |

| 6. | Anatolie, du grec Anatole — « lever du soleil ». — Les pays bordant la Méditerranée orientale portent aussi le nom de Levant.

|

| 7. | Hespérie, du grec Hesperos — « couchant » — Nom donné successivement par les Grecs à l’Italie, par les Romains à l’Espagne et aux îles de l’Atlantique oriental.

Ausonie, nom donné quelquefois à l’Italie ; les Ausones étaient les «Orientaux » des Egyptiens (André Letèvre).

|

| 8. | Maghreb. Le pays du Couchant en arabe. |

| 9. | Royaume des Algarves — El Gharb — même nom que ci-dessus. |

| 10. | Ost See — « mer orientale ». — Nom donné par les Allemands à la Baltique.

Asie, d’Assie, pour les Assyriens le pays du Soleil levant. Europe, de Ereb, pour les Assyriens le pays du Soleil couchant. |

Dans nombre de pays, des provinces et des villes sont désignées par leur position orientale ou occidentale. Ainsi en Chine de tung, est, et nsi, ouest, on a Chan-tung, Chan-Nsi, Kwan-tung, Kwan-Nsi, Liao-tung, Kiang-Nsi ; en Allemagne, Westphalie ; en Angleterre, Essex, Middlesex, Wessex, Westminster ; en Flandre, Ostende, Ostkerke, etc. Nous négligeons, les cas où le qualificatif est explicite (Pyrénées-Orientales). | |

Le Nord et le Sud sont beaucoup moins utilisés : mer du Nord, Suffolk, Norfolk, département du Nord, Normandie, Southerons (nom donné aux Anglais par les Écossais), etc. | |

Ces diverses individualités de la surface planétaire se subdivisent à leur tour en corps de moindre étendue, et d’autre part se groupent en vastes contrées présentant les mêmes caractères généraux, des traits communs, de fréquentes relations mutuelles ; la proximité territoriale, les ressemblances et les chocs de cause à effet dans le développement historique permettent de réunir sous une même dénomination des pays géographiquement distincts, habités par des peuples différents.

Il est vrai qu’on peut désigner les parties de la Terre par leur position relativement aux points cardinaux : mais en ce cas les termes employés ne peuvent avoir qu’un sens tout relatif : chaque individu, se prenant, comme il l’est en fait, pour le centre de l’univers, a son « nord » et son « midi », son « orient » et son « occident » ; c’est par concession pure, abandon de la réalité spéciale à sa personne, qu’il consent à se servir d’expressions conformes à l’usage géographique.

C’est ainsi que le Provençal dit être « du Midi », quoique son lieu natal ne soit ni au sud ni au nord, et que le nom de « Levantins » est appliqué d’une manière générale à tous les habitants de mœurs et de langues européennes vivant dans les ports occidentaux de l’Asie.

Toutefois, par suite du déplacement graduel des centres de civilisation, il arrive forcément que tel ou tel pays reçoive des noms indiquant précisément que la position relative de la contrée a changé du tout au tout. Ainsi, l’Asie « antérieure », qui fut pour les Assyriens l’Occident par excellence, devint pour les Bysantins la contrée du Soleil levant, l’Anatolie (Natolie, Nadolo) ; plus tard, l’ « empire d’Orient, l’héritier de Rome pour une bonne moitié de l’ancien monde œcuménique, embrassa dans son vaste domaine l’exarchat de Ravenne, situé dans cette même péninsule d’Italie appelée jadis Hespérie, la « Terre du Soleil Couchant ».

Les mots « Est » et « Ouest » changent donc de sens pendant le cours des âges, et, pour obtenir plus de précision dans la signification réelle de ces termes, on a dû, comme en botanique et en zoologie, ajouter un qualificatif au nom des pays : « Orient slave », « Orient grec », « Orient chinois », « Extrême Orient ». De même, aux États-Unis, on distingue entre l’Est, l’ « Ouest » et le « Grand Ouest » (Far West). Les Canadiens parlent aussi du — Grand Nord ».

Cependant on a essayé de donner aux termes tout relatifs qui servent à désigner les points cardinaux une valeur conventionnelle définitive, comprise de tous les géographes. Ainsi le mot « Sud » ou « Midi », presque toujours associé à l’idée de chaleur excessive et de lumière aveuglante, aurait été spécialement réservé au Sahara et aux autres déserts de la zone torride, des deux côtés de l’Equateur[1]. Il en serait donc résulté, en bonne logique, que le mot « Nord » devrait s’appliquer à la fois aux terres glacées de l’hémisphère boréal et à celles de l’hémisphère austral. Mais pareille convention serait trop contraire à tous les usages pour avoir la moindre chance d’être adoptée, et par conséquent le terme « Sud », gardant forcément une signification de géographie stricte, ne se rapporte qu’à la position des terres relativement au pôle arctique.

D’une manière générale, conformément au langage ordinaire, l’équateur limite le Nord et le Sud, mais, plus spécialement et sans explication nécessaire, on comprend la division naturelle indiquée par les formes continentales elles-mêmes : l’Amérique se trouve naturellement partagée en nord et en sud par la mer des Caraïbes et le pédoncule des isthmes ; la Méditerranée est une autre zone de séparation formée par la nature, entre l’Europe, continent septentrional, et l’Afrique, continent méridional. Plus à l’est, le trait de partage est moins net ; cependant le contraste des climats du nord et du sud est parfaitement marqué par les versants opposés des montagnes qui, sous divers noms, se continuent du Caucase et du Demavend à l’Himalaya. Mais tout à fait à l’est du continent asiatique, la ligne de division entre Nord et Sud est difficile à tracer : elle se confond avec la racine de la grande péninsule indo-chinoise.

Souvent aussi on a tâché d’établir une différenciation précise entre l’Est et l’Ouest, et déjà, suivant les idées dominantes et les diverses contrées, les géographes ont choisi des lignes méridiennes de partage, divisant le monde en deux moitiés, considérées l’une comme orientale, l’autre comme occidentale. Le méridien de Paris, celui de Greenwich, qui est maintenant adopté, sauf quelques exceptions négligeables, par les marins du monde entier, ne pouvaient avoir qu’une valeur toute conventionnelle pour la facilité des calculs astronomiques entre la montée du soleil et sa descente, entre l’Orient et le Ponant. Mais ils ne coïncident en rien avec une ligne de séparation naturelle. Parmi tous les méridiens que les astronomes ont menés de pôle à pôle, un seul, celui qui était censé joindre le Groenland aux terres antarctiques en passant par l’île de Fer, paraissait se confondre à peu près avec une division géographique puisqu’il suit dans presque toute sa longueur le fossé de l’Atlantique entre l’Ancien Monde et le Nouveau. Le maintien de ce méridien eût fini par fixer la signification des mots Est, Ouest, en leur donnant pour synonymes les expressions Ancien Monde et Nouveau Monde. A un certain point de vue, la chose eût été juste, puisque l’Amérique, située à l’Occident de l’Europe, a été découverte par des navigateurs qui cinglaient vers l’ouest ; mais en étudiant l’ensemble des terres suivant leur ordonnance, on constate que la masse du double triangle américain continue exactement la courbe de l’Asie autour du grand bassin océanique : au point de vue de la genèse des terres, elle se trouve donc à l’est de l’Ancien Monde, et la ligne méridienne la plus logique se trouve être celle qui passe par le détroit de Bering, dans l’immensité du Pacifique.

Si l’on tient, comme il est convenable, à choisir une ligne de séparation normale entre l’Est et l’Ouest, non seulement à cause de ses avantages géographiques, mais surtout en raison de l’influence que ce trait de partage a déterminée dans l’histoire elle-même, il faudra chercher la zone médiane de l’Ancien Monde des deux côtés de laquelle les événements prirent le caractère le plus original et le plus distinct, vers le début du groupement des hommes en société. Une première division de ce genre, très justifiée à quelques égards, est celle qui a valu leurs noms à l’Asie et à l’Europe. Pour les Assyriens, le pays d’Assie, dont le nom s’est diversement modifié depuis, était la région éclairée par les rayons du soleil levant, et le pays d’Ereb — l’Europe — comprenait toutes les contrées s’étendant vers la pourpre du soir. Il est certain que la division géographique entre les deux continents, marquée par les ramifications orientales de la Méditerranée, correspond à une différence considérable dans le mouvement historique des contrées riveraines ; cependant les résultats généraux de l’histoire comparée nous prouvent qu’il faut chercher beaucoup plus à l’est que la côte de Syrie le méridien de partage entre les deux moitiés du monde méritant le mieux les noms conventionnels d’Est et d’Ouest, d’Orient et d’Occident.

Il semblerait assez naturel, au premier abord, de fixer cette ligne de séparation à la limite des bassins fluviaux qui s’inclinent d’un côté vers les mers de l’Inde et de la Chine, de l’autre vers l’Atlantique par l’intermédiaire de la Méditerranée et des autres mers intérieures.

| positions par rapport à ceux de | ||||||

| méridiens initiaux | Greenwich | Paris | Bering | |||

| — | (degrés) | (degrés) | (grades) | |||

| 1. | Washington |

77° 2′ 0″ | W | 79° 22′ 15″ | W | 178,6889 |

| 2. | St-Michel, Açores (M. Chancourtois) |

26° 9′ 45″ | W | 28° 30′ 0″ | W | 144,775 |

| 3. | Ile-de-Fer (Ferro) |

17° 39′ 45″ | W | 20° 0′ 0″ | W | 139,1083 |

| 4. | San-Fernândo (Madrid) |

3° 42′ 0″ | W | 6° 2′ 15″ | W | 129,8 |

| 5. | Greenwich |

0 | 2° 20′ 15″ | W | 127,3333 | |

| 6. | Paris |

2° 20′ 15″ | E | 0 | 125,775 | |

| 7. | (M. Bouthillier de Beaumont) |

12° 20′ 15″ | E | 10° 0′ 0″ | E | 119,1083 |

| 8. | Pulkowa (Pétersbourg) |

30° 19′ 15″ | E | 27° 59′ 0″ | E | 107,1194 |

| 9. | Udjeïn |

75° 52′ 0” | E | 73° 31′ 45″ | E | 76,7556 |

| 10. | Pékin (Observatoire impérial) |

116° 28′ 49″ | E | 114° 8′ 34″ | E | 49,6798 |

| 11. | Tokio |

139° 46′ 15′ | E | 137° 26′ 0″ | E | 34,1528 |

| 12. | Conical Hill (M. de Sarrauton) |

17° 30′ 0″ | W | 19° 50′ 15″ | W | 139 |

| 13. | Bering (E. Reclus) |

169° 0′ 0″ | W | 171° 20′ 15″ | W | 0 |

Mais cette frontière, en grande partie artificielle, notamment dans la traversée de l’Asie Mineure, passe au milieu de populations sujettes aux mêmes influences de sol et de climat, participant aux mêmes mouvements historiques et composées en grande partie d’éléments de même provenance ethnique. Il faut reculer la véritable limite entre le monde occidental et le monde oriental de manière à rejeter du côté de l’ouest tout le versant des deux fleuves jumeaux, le Tigre et l’Euphrate, ainsi que les principaux sommets de l’Iran. Cette région de la Perse et de la Médie, de l’Assyrie et de la Chaldée est intimement associée dans son histoire avec les pays de la Méditerranée, tandis que ses relations avec le monde de l’Orient furent toujours moins actives et plus fréquemment interrompues.

La vraie zone de séparation est indiquée dans le centre de l’Asie par une région territoriale qui se distingue à la fois par le haut relief du sol et par la rareté des habitants. Entre la Mésopotamie, dont les immenses foules dressèrent autrefois la Tour de Babel, et les plaines gangétiques de l’Inde, où l’on compte jusqu’à huit cents habitants par kilomètre carré, une zone médiane, ne contenant guère qu’un ou deux individus en moyenne pour le même espace, se dirige du golfe d’Oman vers l’océan Arctique. Elle commence immédiatement à l’ouest du bassin de l’Indus dans les régions presque désertes du Baluchistan, parsemées de rares oasis, puis elle se continue par les monts Khirtar et Suleïman-dagh enfermant dans leurs âpres vallées des tribus de montagnards fréquemment décimées par la guerre. Au nord-ouest de l’Hindustan, les hauts sommets de l’Hindu-kuch et d’autres cimes, inférieures seulement à celles de l’Hymalaya, marquent les bornes de partage, se prolongeant par les plateaux si difficiles à franchir auxquels on a donné le nom de « Toit du Monde » et qui, flanqués au nord d’arêtes parallèles, vont rejoindre le massif des a Monts Célestes ». Au delà de ces puissantes roches au diadème de glaciers, la zone faiblement habitée se poursuit dans la grande dépression sibérienne vers les rivages salins du lac Balkach, puis, au nord de la chaîne du Tarbagataï, vers les solitudes infertiles de Semipalatinsk, la « Steppe de la faim » ; enfin, l’entre-deux presque désert compris entre les bassins de l’Ob’ et du Ienisséi va rejoindre les toundras du sol congelé. Les recherches de Gmelin et d’autres naturalistes ont constaté que, pour la faune du moins, la véritable séparation entre l’Europe et l’Asie se trouve dans ces terres basses et arides et non sur les hauteurs verdoyantes des monts Oural.

L’Ancien Monde est ainsi divisé en deux moitiés distinctes ayant une masse continentale à peu près d’égale grandeur. Dans toute sa partie méridionale et centrale, cette large bande de séparation est formée d’une série d’éminences qui comprend le nœud capital du système montagneux de l’Eurasie et n’est coupée qu’à de rares intervalles par des passages accessibles aux guerriers et aux marchands.

Ces portes difficiles étaient les seules qui fissent communiquer les populations des deux versants, les civilisations respectives de l’Occident et de l’Orient. De même qu’un glissement du sol peut barrer soudain le courant d’un fleuve, de même l’incursion d’une tribu de montagnards pouvait fermer complètement le transit entre l’Est et l’Ouest, coupant de nouveau le monde en deux. Et c’est là ce qui se produisit à maintes reprises.

Souvent, et jusque dans le courant du dix-neuvième siècle, Afghans et Turkmènes arrêtèrent des armées au passage ; plus souvent encore celles-ci ne se hasardèrent qu’à l’entrée des gorges, craignant le long et âpre chemin en des contrées redoutables, sans gîtes de repos et d’approvisionnement. Pour traverser ces formidables barrières, il fallait aux Darius et aux Alexandre, aux Mahmud, aux Bâber et aux Akhbar toutes les ressources en armées et en argent de puissants empires. Encore de nos jours, les régions montagneuses de la ligne de partage opposent de très grands obstacles au transit, en dépit des routes d’accès, des caravansérails et des ports de refuge.

En adoptant cette manière de voir, on établit nettement pour toutes les étendues terrestres le sens général des expressions Est et Ouest. Du côté oriental, toute la partie de l’Asie qui s’incline vers la mer des Indes proprement dite et vers le Pacifique se continue par les grandes îles et les archipels qui parsèment la vaste surface des eaux presque jusqu’aux rivages de l’Amérique. Du côté occidental, les péninsules antérieures de l’Asie et les bassins de la Caspienne et de l’Ob’ s’ajoutent à l’Europe, à tout le monde méditerranéen, au continent africain, et par delà l’Atlantique embrassent les terres américaines. Car ce double continent qui regarde vers l’est par ses estuaires, par les vallées de ses grands fleuves et les pentes de ses plaines fécondes appartient incontestablement, aussi bien sous le rapport de l’histoire que par son orientation géographique, au cosmos européen. Il restera tourné vers l’Europe aussi longtemps que la grande porte de Panama ne sera pas largement ouverte pour donner toute leur initiative de commerce à Valparaiso, à Callao, à San-Francisco.

Certainement la plupart des nations et des tribus, restées longtemps séparées les unes des autres en humanités distinctes, poursuivaient leur existence sans avoir la moindre notion de cette différenciation entre Orient et Occident ; mais dès les premiers âges où les grands peuples de l’Ancien Monde prirent conscience de leur histoire, ils connurent la valeur du faîte qui sépare les deux versants. L’évolution humaine s’accomplit différemment des deux côtés, et chaque siècle dut accroître la divergence originaire de cette évolution, gravitant ici vers la grande mer, et là vers le bassin de la Méditerranée. Laquelle de ces manifestations était destinée à produire les conséquences les plus sérieuses, à contribuer pour la plus forte part à l’éducation du genre humain ? Actuellement il ne peut y avoir aucun doute à cet égard. Dans la lutte pour la puissance, l’Occident l’emporta certainement jusqu’à nos jours. Ce sont les nations de ce versant qui témoignent à la fois de plus d’initiative pour le progrès et d’une plus grande puissance de régénération. Et pourtant il semblait au premier abord que l’Est fût la moitié privilégiée de la planète : vues dans leur ensemble, les nations du versant oriental eurent leur période de supériorité réelle ; on peut même prévoir qu’elles la prendront à nouveau et que, ainsi que l’Atlantique évinça la Méditerranée de sa position suprême, sur la Terre, graduellement rapetissée, le Grand Océan assumera sur le fossé de l’Atlantique la prépondérance que lui assurent son étendue et le demi-cercle de ses rivages, épine dorsale de tout l’organisme continental.

Sans chercher à établir ici quelles furent les contrées d’où partirent les premières impulsions, il est probable que la place matérielle occupée il y a trois mille ans par les nations ayant déjà conscience de leur vie dans l’histoire du monde était moindre à l’occident qu’à l’orient du diaphragme asiatique. Les vallées et les plateaux que peuplaient les Mèdes et les Perses, les plaines de l’Assyrie et de la Chaldée, la contrée des Hittites, des enfants d’Israël et d’Ismaël, les côtes des Phéniciens, celles des Sabéens et des Hymiarites, les bords du Nil, les îles de Gypre et de Crète, enfin les parties de l’Asie antérieure où germa la civilisation qui, plus tard, devait si merveilleusement fleurir en Grèce, de l’autre côté de la mer Egée, toutes ces contrées ne formaient qu’un étroit domaine en comparaison des vastes étendues de l’Asie sud-orientale, de l’Indus à la rivière Jaune, et même à la Sibérie méridionale, si riche en inscriptions des âges disparus. Encore faut-il ajouter à ce territoire asiatique une grande partie de l’archipel malais, dont la civilisation est certainement d’une date très ancienne. Enfin, les terres océaniques, éparses sur une étendue liquide aussi vaste que toutes les masses continentales de l’Ancien Monde, semblent avoir fait partie d’une aire dont le développement historique était supérieur à celui des populations européennes à l’époque des Pélasges.

Certes les tribus sauvages de l’Europe pendant l’âge de pierre se déplacèrent aussi en tous sens et parcoururent des contrées fort éloignées les unes des autres ; mais la condition politique et sociale de ces tribus n’offrait pas de cohésion suffisante pour qu’il fût possible de fixer la mémoire de leurs allées et venues. Leurs voyages demeurent ignorés, comme s’ils n’avaient jamais eu lieu, tandis que les migrations également inconnues des insulaires du Pacifique se trouvaient du moins rattachées, par le lacis des navigations malaises, au monde de l’Inde insulaire et continentale : ainsi les Orientaux pouvaient se former une idée de cette mer immense, parsemée d’une voie lactée d’îles et d’îlots, qui s’étend au large de la côte d’Asie à des distance immesurées. Ce n’est pas dans ces lointaines régions qu’on eût pu concevoir l’Océan — ainsi que le firent les Grecs — comme un simple fleuve enfermant de son étroit courant les terres continentales. L’Indien et le Malais doivent l’avoir considéré plutôt comme un espace sans limites, allant se perdre dans l’infini des cieux.

L’Est se trouvait ainsi alors grandement en avance sur l’Ouest, à la fois par l’étendue de son domaine connu et par la plus grande cohésion de ses peuples. Mais depuis trente siècles, et sans qu’il y ait eu régression de sa part, car d’une manière générale l’évolution s’est faite partout dans le sens du mieux par l’accroissement des connaissances, il a été singulièrement distancé. On a même émis l’idée que la précocité de la civilisation orientale aurait été la cause de cet arrêt de développement, trop de hâte dans l’effort ayant toujours entraîné une plus rapide lassitude[2]. Des écrivains, s’abandonnant à des fantaisies mystiques et prenant pour base de leurs arguments une sorte de prédestination, ont essayé d’expliquer le contraste entre l’Est et l’Ouest par une différence de races originelle et indestructible. Les deux mondes, disent-ils, auraient, dès les commencements, différé en principe, l’esprit des Orientaux, nuageux et chimérique, porté aux raffinements subtils et aux ambiguïtés contradictoires, agissant en sens inverse de l’intelligence des Occidentaux, douée du génie de l’observation, d’une rectitude naturelle de pensée, de la compréhension des choses. Le mythe du Serpent dans le Paradis terrestre, symbolisant aux yeux de ces écrivains l’influence pernicieuse de l’Orient, dominerait toutes les relations d’un monde à l’autre.

Gravure extraite de Sites et Monuments de France.

Une conception pareille, qui donnerait aux Occidentaux une incontestable supériorité, ne repose évidemment que sur le souvenir du long antagonisme entre populations projetées les unes contre les autres par la guerre ou par les intérêts commerciaux, aux diverses époques de leur vie politique et sociale ; en réalité la simple constatation des faits a été prise pour une explication. Entre une civilisation décadente et une société en pleine voie de croissance, les conditions ne sont pas égales : pour les juger en équité parfaite, il faut se placer à des périodes correspondantes de leur vie collective. Il serait injuste par exemple de comparer les États-Unis dans leur triomphante jeunesse à la Chine dans son âge de sénilité. En écartant donc cette prétendue différence essentielle des races, il faut étudier les conditions telluriques du monde oriental et y chercher les causes du retard de son développement comparé aux progrès de l’Occident.

En premier lieu, le Grand océan, avec ses milliers d’îles, n’a pour son immense étendue liquide qu’une très faible proportion de terres émergées en dehors de l’aride continent australien ; les centres de civilisation, tels que Samoa, Tahiti, les groupes de Tonga et de Fidji, séparés les uns des autres par de longues distances et n’ayant qu’une faible population, ne pouvaient exercer une influence considérable, les archipels étaient trop étroits pour donner naissance à un grand foyer de rayonnement intellectuel. La Nouvelle Zélande, assez vaste pour devenir la demeure d’une nation puissante, se trouve trop en dehors des voies historiques dans les mers solitaires du sud ; d’ailleurs, elle ne fut colonisée que tard, et peut-être trente générations à peine s’y sont-elles succédé.

Quant aux îles équatoriales, de Bornéo à la Papouasie (Nouvelle Guinée), elles sont grandes et très favorablement situées à l’angle sud-oriental du continent d’Asie, dans l’axe du mouvement général de la civilisation, mais la richesse même de leur végétation forestière et les facilités de l’existence permirent aux aborigènes de se maintenir dans leur isolement primitif, et la plus grande partie de ces archipels magnifiques fut ainsi laissée en dehors de la marche du progrès. Les aventuriers malais, aussi bien que les colons de races différentes, se contentèrent d’occuper les rivages maritimes. L’intérieur resta inexploré, et même se trouva parfois complètement fermé par l’épaisseur des forêts dans lesquelles se cachaient les « coupeurs de têtes ». Deux grandes îles seulement, les plus rapprochées du continent asiatique, Sumatra et Java, se rattachaient au monde civilisé de l’Asie orientale; la première d’une manière très incomplète, puisque les forêts de l’intérieur et les plateaux étaient encore occupés par des barbares, ennemis de tout commerce avec l’étranger. Si Java jouit en entier du privilège d’être associée au domaine de la culture hindoue, elle le doit à la facilité d’accès qu’offrent ses deux rivages et à sa configuration géographique.

Mais cette terre merveilleuse, augmentée de quelques districts de Sumatra et d’un petit nombre d’îles voisines participant à la même civilisation, ne constitue pas, comparée à l’immensité de l’Océan, un territoire assez étendu pour fournir un foyer d’illumination éclairant tout le monde insulaire de l’Extrême Orient. Bien plus, le groupe des grandes îles, pris dans son ensemble, a certainement contribué, par l’étendue même de son labyrinthe, à empêcher que se formât l’unité historique des régions insulaires. Bornéo, Célébès, les principales terres de l’archipel des Philippines, la Nouvelle-Guinée — elle-même presque continentale — et la côte aride du continent voisin, l’Australie, sont autant de contrées dans lesquelles l’étranger, marin naufragé ou colon aventureux, courait le risque d’être accueilli en ennemi, peut-être même en gibier. Enfin, le détroit de Torrès, la principale porte océanique entre l’Insulinde et la Polynésie, est presque complètement barré par des récifs coralligènes.

De même, il n’eut pas été possible jadis de trouver, sur les rivages continentaux, un centre commun de civilisation pour le monde oriental. Si remarquable que fût le progrès de la pensée dans les communautés qui naquirent sur les rives de l’Indus et de la « Mère Ganga », à Ceylan, sur les côtes de Malabar et de Coromandel, dans les bassins des rivières indo-chinoises, dans les plaines fleuries du Yangtse-kiang et dans la « terre Jaune » des « Cent familles », ces diverses civilisations ne se groupèrent jamais en un tout politique, et le lien, fort relâché, qui les unit ne se maintint que pendant une courte période, sous l’influence du prosélytisme religieux. Les communications entre ces diverses contrées furent toujours rares et incertaines. Des tribus nombreuses, habitant en groupes indépendants toutes les régions des montagnes, partageaient en fragments distincts le territoire des nations civilisées. Si le Japon a pris dans ces derniers temps, grâce à la triomphante vapeur qui réduit toutes les distances, une position politiquement et socialement centrale, on sait que naguère il s’isolait avec soin, ramassant ses forces sur lui-même comme s’il eût constitué un monde distinct.

L’ensemble de l’espace occupé par les Orientaux policés présente à peu près la forme d’un éventail ; c’est là un fait géographique évident. L’axe du bassin de l’Indus, où furent chantés et priés les premiers poèmes vedas, pointe vers le sud-ouest ; les courants unis de la Ganga et du Brahmaputra s’unissent dans le labyrinthe de leur delta en coulant directement vers le sud ; les fleuves de l’Indo-Chine se dirigent vers le sud-est, tandis que les rivières de la Chine, et avec elles le mouvement de la civilisation, descendent vers la mer orientale. Ainsi les diverses activités de ces contrées sont animées pour ainsi dire d’une force centrifuge : elles n’ont point de foyer naturel ; de plus la péninsule indo-chinoise, située au creux du monde oriental, constitue plutôt une barrière de séparation qu’un terrain de rencontre entre les Chinois et les Hindous : ses chaînes de montagnes parallèles, partiellement habitées par des tribus sauvages, sont autant d’obstacles intermédiaires. D’autre part, le plateau du Tibet, où sembleraient devoir passer les chemins naturels entre la Chine et la presqu’île gangétique, et qui, au point de vue géométrique, renferme le véritable milieu des terres sud-orientales de l’Asie, prolonge ses crêtes neigeuses à de telles hauteurs et sous un climat si dur que ses populations clairsemées sont obligées de se mettre à l’abri dans les profondes vallées qui fissurent le sol.

Au nord-ouest, le monde oriental est limité par les traits de force des hautes arêtes neigeuses et, en beaucoup d’endroits, par des espaces arides presque inhabitables. Les lignes de communication avec le monde occidental, toujours précaires et souvent interrompues, passaient par des cols périlleux de montagnes ou par de longs détours à travers les steppes sibériennes ; en outre, des voies maritimes, fort détournées et connues seulement de quelques navigateurs, se dirigeaient vers les contrées de l’Occident, soit en longeant les côtes presque désertes du Mekran actuel pour entrer dans le golfe Persique, soit en passant par l’étroite porte de la mer Rouge et contournant la péninsule d’Arabie, également pauvre en « points d’eaux », nécessaires à une navigation débutante.

C’est ainsi que par minces filets, presque goutte à goutte, la quintessence de la civilisation avait à se distiller avant de pouvoir atteindre le torrent de la culture occidentale. Mais, par un remarquable contraste, les veines par lesquelles devait se faire cet épancheraient d’un monde à l’autre sont disposées précisément en sens contraire des voies historiques de l’Asie extrême. Tandis que celles-ci s’épanouissent largement et n’ont pas d’autre aboutissant commun que l’immense ceinture maritime, les chemins de l’est convergent uniformément, quoique par des lignes courbes ou brisées, vers le bassin de la Méditerranée hellénique et romaine.

La longue fissure de la mer Rouge, qui unissait le pays des Hymiarites et l’Ethiopie à l’Egypte du delta, pointe directement vers la mer de Syrie dont la séparait une étroite plage sableuse ; la vallée serpentine du Nil s’ouvre dans la même direction ; le golfe Persique, continué au nord-ouest par le cours de l’Euphrate, se dirige en ligne droite vers cet angle de la Méditerranée où se trouve l’île de Cypre. Plus au nord, toutes les rivières, tous les chemins de commerce qui descendent de l’Anatolie, de l’Asie antérieure et des plaines sarmates à la mer Noire deviennent des affluents des mers helléniques à travers le Bosphore et l’Hellespont. Même la grande péninsule anatolienne se divise en petites presqu’îles secondaires enfermant les bassins qui tous s’inclinent vers la Grèce.

Ainsi le merveilleux cosmos de l’Attique, du Péloponnèse et des terres adjacentes devint, grâce à la convergence des voies, le point de rencontre nécessaire de toutes les civilisations asiatiques et le foyer d’élaboration et de renouvellement de tous ces éléments premiers par les nations helléniques. Tel fut, décrit en quelques phrases sommaires, le contraste historique des deux moitiés du monde durant les premiers âges où pénètre notre regard.

La façon courante d’envisager l’histoire est essentiellement égocentrique, c’est-à-dire qu’elle a pour raison d’être l’importance exceptionnelle donnée par l’écrivain à sa propre patrie. Chaque nation, considérant le pays natal comme le vrai centre de la Terre, s’imaginait volontiers que toute histoire devait débuter par celle du « peuple élu ». Tel autrefois le Juif ; tel aussi le Chinois. Cette manière de voir a dû naturellement céder à une plus large compréhension des choses ; mais, sous l’influence d’un même mobile de vanité collective, d’étroitesse d’esprit relative, des auteurs professent encore des idées très partiales sur la marche de l’histoire. C’est ainsi que nombre d’écrivains nous disent que « la civilisation se meut de l’Orient à l’Occident suivant le mouvement du soleil ». Ils ont évidemment dans l’esprit le développement spécial des nations de langues aryennes, suivant un itinéraire plus ou moins sinueux, se dirigeant du plateau d’Iran vers les bords de la Seine et de la Tamise.

On a même voulu dessiner sur les cartes cet axe du progrès et préciser en chiffres la mesure des étapes[3]. Toutefois les exemples abondent et surabondent pour démontrer que la marche de la civilisation n’est point réglée avec cette fatalité, et que très fréquemment l’histoire s’est orientée en sens inverse. Etant donnée une région centrale avec pente naturelle inclinée vers tout le pourtour de l’horizon, il est certain que les progrès de la culture s’accompliront dans la direction

L’histoire du progrès dans les dix mille dernières années, de Babylone à Chicago, cette autre Babylone, par Athènes, Rome, Paris, Londres et New-York, est donc un phénomène tellement évident qu’on en a inféré la loi de la coïncidence des mouvements apparents de la civilisation et du soleil.

Toutefois, en s’en tenant à l’étude stricte de l’histoire, notamment celle des Asiates orientaux, et écartant tout notion hypothétique, il faudra bien constater que la propagation des forces constituant la civilisation se fait de peuple à peuple, à travers le grand corps de l’humanité, de la même manière que, dans l’organisme humain, la vie se propage de cellule à cellule, à la fois du centre vers la périphérie et de la périphérie vers le centre.

D’ailleurs, le monde actuel, où les foyers de civilisation se trouvent à la fois sur les points les plus opposés du globe, de l’Australie à la Grande Bretagne et du Japon au cap de Bonne-Espérance et à l’estuaire de la Plata, n’est-il pas la démonstration parfaite que la culture s’est librement répandue dans tous les sens ? Et comment l’histoire pourrait-elle se diviser nettement par tranches de durée, puisqu’elle a pour canevas, pour surface d’application, la Terre elle-même avec toutes ses inégalités, tous ses éléments fondamentaux répartis sans ordre visible, relief, roches, climat, flore et faune. La vie ne se découpe point en formules.

C’est par une illusion analogue à celle qui fait voir la civilisation cheminant d’un pas régulier de l’Orient à l’Occident que, dans un ordre inférieur de phénomènes, les hommes primitifs ont cru facilement à l’existence d’îles ou de régions des morts situées du côté de l’ouest par delà l’horizon. Des cartes de ce genre, dressées d’après les indications des indigènes, montreraient la très grande prépondérance des positions occidentales dans les sites présumés des paradis et des enfers mystérieux où les âmes des morts, reléguées loin de la terre des vivants, de l’autre côté des monts, des mers ou du moins de l’espace visible, reviennent à la vie des ombres[4].

N’est-il pas un rêve que nous avons tous fait, celui d’être emporté là-bas, vers le soleil couchant, pour nous ensevelir en pleine lumière dans les draperies changeantes de pourpre et d’or ?

Les générations se suivent d’une manière continue, chaque minute emportant des cellules usées, chaque minute apportant des cellules nouvelles, des individus naissant à la vie pour remplacer les morts. Les mouvements d’évolution se produisent donc d’une manière insensible, mais quand on les étudie à des intervalles d’années, de décades, de siècles, on remarque des contrastes, on distingue des physionomies différentes dans l’ensemble des individus et de leurs idées : la société ne suit plus la même direction, elle a d’autres allures, une orientation nouvelle. Les générations se distinguent l’une de l’autre, « comme les nœuds d’une graminée ». Dans l’arbre que tranche la scie, on voit les pousses annuelles de la végétation ; de même les siècles écoulés montrent des élans successifs, des avancements lents ou soudains, puis des retards et des arrêts apparents.

Ces différences dans le mouvement général de l’Humanité et dans la marche particulière des groupes humains s’accomplissent-elles au hasard, sans loi, ou bien au contraire avec une certaine régularité ? Il semble bien que la succession des idées rectrices et celle des faits qui en découlent se produise avec une sorte de rythme, comme si un balancier en réglait les alternances. Des théories diverses ont voulu décrire ces variations. Ainsi Vico, dans sa Scienza Nuova, nous montre les sociétés évoluant pendant la série des âges par corsi et ricorsi, c’est-à-dire par progrès et regrès réguliers, décrivant des cercles dans le temps et ramenant toujours un même état de choses après l’achèvement du circuit. C’est là une conception un peu enfantine dans sa simplicité et nul disciple de Vico n’a pu l’admettre sans la modifier : il est trop évident en effet que l’on ne saurait citer aucune période de l’histoire qui reproduise identiquement une autre période : les conditions géographiques, économiques, politiques, sociales peuvent offrir certaines ressemblances frappantes, mais l’ensemble de la situation présente aussi des différences essentielles provenant des actions et des réactions qui se sont produites à l’infini dans l’immense organisme de l’humanité. Aussi a-t-on cessé de comparer naïvement le monde à un simple mouvement de va-et-vient, à une suite de « cours et de recours », et l’on parle plus volontiers d’une « spirale de civilisation », dont les cycles, sans cesse agrandis, se développent indéfiniment pendant le cours des âges.

jusqu’au Voyage de Magellan-Del Cano.

Toutefois, il faut dire que cette spirale est de forme bien peu géométrique et que chaque événement vient en infléchir la courbe. Il arrive aussi, dans les périodes locales de retour vers la barbarie, que les spires se rétrécissent au lieu de gagner en ampleur. Le rythme des événements se conforme donc à des lois très complexes, et c’est par une simple figure de langage que l’on peut se permettre de l’assimiler à une oscillation ou giration régulière. Ce qui est vrai, c’est que, à bien des égards, les divers groupements d’hommes, tribus, nations, Etats, présentent des phénomènes de vie comme les animaux et les plantes : ils naissent, se fortifient, déclinent, meurent, et l’étude approfondie indique pour tous ces phénomènes des causes que l’on peut classer en catégories d’une manière générale, bien que les diverses sociétés s’enchevêtrent les unes dans les autres et que les institutions, les religions, les morales, les civilisations empiètent naturellement sur leurs domaines respectifs. Grâce à cette étude comparée, certaines évolutions d’une société permettent donc de prédire par analogie quelles en seront les conséquences inéluctables.

Les conditions les plus favorables au développement d’un groupe humain, peuplade ou peuple, consistent pour celui-ci à vivre en paix, mais non isolé, en échanges fréquents de visite avec des hôtes, en relations actives avec des voisins, chaque individu ayant d’ailleurs sa part de terre et de travail. Alors il n’existe aucune raison pour que la liberté et la valeur du groupe s’amoindrissent ; celui-ci a même de grandes chances de se développer normalement et de progresser en intelligence et en moralité.

Au contraire, lorsqu’une société se trouve engagée en des guerres acharnées, elle a tout à craindre et fatalement le malheur l’atteindra. Vaincue, elle devra s’humilier, s’avilir, flatter le vainqueur qui la décime et l’appauvrit ; victorieuse, elle acclamera ses chefs triomphants, les élèvera au-dessus des autres citoyens, leur donnera des privilèges et par conséquent des occasions de mal faire ; une ère de réaction s’en suivra certainement qui peut-être ira même jusqu’à la proclamation d’un cacique des caciques, d’un César, d’un maître absolu, confisquant à son profit les libertés de tous. Le mal sera d’autant plus grand et plus durable que la nation favorisée par le dieu des batailles aura augmenté la surface de son territoire, soit par des conquêtes immédiates, soit par des colonies, et sera devenue maîtresse de populations réputées ses inférieures ou même réduites en esclavage. Que l’annexion par la force soit de faible ou grande étendue, bourg, peuplade ou royaume, ce vol à main armée n’en aura pas moins des conséquences funestes pour le détenteur inique ; il ne pourra garder sa conquête qu’à force de crimes propres au conquérant : brutalité, déni de justice, violence et meurtre.

Mais il n’est pas besoin qu’une société fasse la guerre d’invasion ou s’empare d’un territoire étranger pour qu’elle soit exposée à tomber en état de déchéance morale, il suffit que dans son propre sein se produisent des scissions permanentes aboutissant à la formation de classes ennemies, de castes héréditairement hostiles. Que plusieurs partis se partagent le pouvoir ou qu’un seul le détienne, que des « aristocrates », devenus « meilleurs » par la force des armes, par un privilège de naissance ou le prestige de la fortune, se soient arrogé le droit de commander la foule, ou bien encore que des prêtres, de tous les plus avides d’autorité, poursuivent la double possession des âmes et des corps, il est certain que la guerre, sourde ou déclarée, règne entre les diverses parties de la société et qu’ainsi de puissants éléments de régression cherchent à l’emporter sur toutes les causes de progrès. Ils triomphent parfois et l’on peut alors constater un parallélisme historique entre cet événement et d’autres qui se produisirent ailleurs en des circonstances analogues. Même le phénomène peut avoir son pendant de l’autre côté du monde ; en Orient et en Occident des situations correspondantes se dénouent naturellement de la même manière, si bien qu’un historien philosophe, Ferrari, a voulu ériger en loi les ressemblances d’allures que présentent la Chine et l’Europe ; il est certain que, malgré des différences essentielles provenant dû contraste des milieux, les oscillations générales des deux civilisations sont marquées par des courbes de périodicité remarquablement similaires.

L’étude approfondie des civilisations permet de discerner différents types d’évolution caractéristiques. De même que certaines nations apparaissent subitement, pour ainsi dire, dans l’horizon de l’histoire et font d’emblée partie de la civilisation mondiale, d’autres passent de la vie à la mort par un processus qui peut être lent ou rapide, calme ou accompagné de soubresauts.

Des Potamiens, dont les découvertes récentes nous montrent l’orgueilleux épanouissement, il ne reste que des tombeaux dans les vastes solitudes qui avaient nom Babylone et Ninive. L’Inquisition et l’oppression n’ont-elles pas rapidement remplacé les belles villes espagnoles qui s’étaient développées merveilleusement sous l’influence des Maures par des étendues inhabitées, les despoblados et les dehesas ? Les Tasmaniens, encore au nombre de 7000 lors du premier voyage de Cook en 1770, ont été systématiquement supprimés en une centaine d’années : le dernier homme de cette nation s’éteignit en 1869 et en 1876 la dernière femme ; c’est la mort violente, comme celle qu’ont à subir aujourd’hui les Arméniens. On en est réduit au travail récent de l’induction historique quant au nom des peuplades qui élevèrent des monuments épars depuis les îles du Grand océan jusqu’au continent africain, de l’île de Pâques aux Carolines et à Zimbabué. Combien d’autres civilisations ne se rappellent à nous que par de vagues indices !

L’évolution se produit aussi par le passage de la santé relative à la maladie. L’Egypte n’est certainement pas morte, mais que de changements successifs et de phases douloureuses dans son existence, depuis que nous la voyons apparaître, déjà puissante fille des dieux ! La Grèce, la Chine, l’Inde ne sont plus des nations initiatrices comme à certaines phases de leur histoire, et pourtant les éléments vivaces ne manquent point là comme ailleurs. Que dire d’un pays qui, tout en ayant perdu sa liberté, voit sa population augmenter rapidement ?

Un troisième processus dans la marche de l’histoire nous montre le passage d’une forme d’évolution à une autre. Ainsi le rayonnement de la Rome actuelle est d’un tout autre ordre que l’action extérieure exercée successivement par la Rome antique, la Rome impériale et la Rome papale. Nous avons ici un exemple typique de la vitalité d’un organisme qui retient des éléments de santé dans sa grave maladie et qui renaît à nouveau après avoir semblé à l’agonie.

Il y a enfin intervolution, c’est-à-dire que, par la force des choses, certains peuples subissent aujourd’hui fatalement une interpénétration réciproque, qui, pour ainsi dire, leur insuffle une nouvelle vie. Ainsi les peuples latins, dont il est de bon ton de déplorer la décadence, fussent-ils réellement déchus, ne pourraient manquer de retrouver le bel équilibre de l’homme en santé par la seule cohésion avec leurs voisins réputés supérieurs. La civilisation européenne se voit infuser un sang nouveau par l’accession des Japonais à sa manière d’agir ; les derniers Peaux-Rouges sont entraînés dans la circulation américaine ; tous les peuples « entrent dans la danse » et leurs meilleurs éléments s’en affinent puissamment. Il n’y a désormais plus de question de progrès que pour la Terre entière.

D’ailleurs, les va-et-vient, la série des actions et réactions, des progrès et regrès qui constituent l’histoire doivent s’accorder avec les grandes oscillations de la planète, elle-même influencée par les astres, et principalement par le soleil, le grand foyer de la lumière, de la chaleur, du magnétisme terrestres. La période marquée par l’accroissement et le décroissement alternatifs des taches du soleil est l’un de ces régulateurs cosmogoniques dont les savants, astronomes, géographes, économistes, ont cherché à déterminer l’action sur le climat, les récoltes, la série des années grasses et des années maigres, des temps de prospérité matérielle et de gêne. On a cru trouver ainsi un rythme d’environ onze années, qui d’ailleurs est assez vague, de même que, sur le soleil, l’alternance des taches. Brûckner a également constaté, du moins pour les contrées de l’Europe occidentale, l’existence d’une période de longueur triple, comprenant alternativement une série d’années plus ou moins humides, qui, par contre-coup, donnent aux sociétés un rythme économique et politique correspondant.

Indépendamment de ces périodes dont la durée n’atteint pas même celle d’une vie humaine ordinaire, on pense constater de vastes balancements terrestres et célestes dont l’influence se répercuterait nécessairement sur l’histoire de l’humanité ; ne semble-t-il pas évident que les grands cycles cosmiques doivent être accompagnés de phénomènes en retour dans la vie des hommes subordonnés à la nature ? On ne saurait en douter pour les alternances amenant l’embâcle d’un pôle et la débâcle de l’autre ; et l’on est porté à croire avec certains mathématiciens[5] que les oscillations séculaires du courant magnétique à droite et à gauche du pôle correspondent également à une « grande année » dans le développement du genre humain. Mais quelle est la durée exacte de la révolution complète de l’aiguille aimantée à l’est et à l’ouest du pôle boréal de la terre ? On ne le sait point encore d’une manière précise, puisque les premières observations ne furent pas faites avec la rigueur nécessaire : les annales du magnétisme terrestre sont en grande partie hypothétiques et les évaluations finales auxquelles sont arrivés les divers savants présentent encore de considérables écarts. Selon Chazallon[6], la boussole pointait vers le nord vrai en l’année 1663, et, après avoir constamment décliné vers l’ouest jusqu’en 1814, époque à laquelle l’angle de déclinaison formé avec le méridien terrestre dépassait 22 degrés et demi, elle revient vers ce méridien pour coïncider avec lui en l’an 2151. La période totale, ou plutôt la demi-période, car il faudrait aussi tenir compte du parcours de l’aiguille durant sa déclinaison vers l’est, comporterait donc 488 années. Brück nous donne une autre évaluation : 517 années[7]. Enfin, John Parker, ajoutant plus d’un siècle au résultat du précédent calcul, fixe la durée de l’année magnétique à 645 ans, et pense que cette année se confond avec la révolution de la planète autour du centre de l’orbite solaire[8].

Ainsi, l’on ne saurait sans témérité prétendre à la connaissance de la période d’oscillation magnétique : l’aiguille aimantée, incessamment flottante, a les allures les plus capricieuses en apparence, son mouvement varie d’année en année, de minute en minute, de seconde en seconde. Il serait plus imprudent encore de risquer un plan de concordance régulière entre les oscillations du magnétisme terrestre et celles de l’histoire des hommes. La tentative de ce genre faite par le mathématicien Brück aboutit aux affirmations les plus bizarres. Ayant fixé à 22 702 années — pas une de plus, pas une de moins — la durée totale de l’humanité, l’auteur divise l’histoire en 44 périodes magnétiques, les deux premières comprises entre la création du monde et le déluge. En 1900, le genre humain eut exactement 6924 ans, ce qui représente pour lui le commencement de l’âge mûr, et dix peuples chefs se sont succédé à sa tête ; plus de trente autres suivront jusqu’à ce qu’une révolution géologique détruise la croûte terrestre et, avec elle, ceux qui l’habitent. Dans l’exposé de cette hypothèse, certaines dates sont censées marquer autant d’explosions sociales : 493, 1009, 1523. Et pourtant l’auteur est obligé d’expliquer au lecteur étonné la signification de ces dates fulgurantes qui indiquent respectivement la « naissance de l’idée chrétienne », l’ « anéantissement des idées païennes », l’affranchissement de l’idée chrétienne, « vraie avant toutes choses ». C’est dire que le rythme de l’histoire n’aurait d’autre règle que la fantaisie de l’écrivain.

A chaque phase de la société correspond une conception particulière de l’histoire. La théocratie a ses historiens qui voient les choses et jugent les hommes à leur façon, en se laissant aller à ce qu’ils croient être l’inspiration divine ; la monarchie aussi a ses écrivains qui comprennent les événements suivant leur éducation, leur compréhension propre, et qui peignent la vie de l’humanité sujette comme une ombre contrastant avec la splendeur glorieuse du souverain ; les aristocraties diverses, la bourgeoisie moderne possèdent également des interprètes spéciaux qui voient par les yeux, entendent par les oreilles, pensent d’après les intérêts et les préjugés de leurs maîtres. Enfin chaque nation, chaque cité, chaque petit clan de civilisés, chaque institution se fait représenter dans l’histoire par une image conçue à son point de vue propre, reculant à l’arrière-plan tout le reste du monde. Que l’on compare deux récits de forme impartiale dus à des écrivains honnêtes, mais de patriotismes rivaux, qui racontent une bataille livrée à la pleine lumière de ce siècle, et qui étayent leurs discours de documents détaillés, de statistiques réputées précises, quelle différence entre les deux versions ! Et que penser alors de l’histoire des temps sur lesquels nous ne possédons que des livres ou de simples fragments écrits, sans le contrôle d’aucune critique, par les représentants d’un seul peuple ou d’une seule caste, en vue de l’intérêt d’un petit groupe ou même d’un seul individu ? Evidemment, les faits matériels relatés par les ancêtres ne peuvent inspirer aucune confiance, puisqu’ils ne sont pas éclairés par la discussion des témoignages contradictoires : les détails n’ont d’autre intérêt que celui de l’anecdote. Dans la recherche de la vérité historique, il faut se borner à regarder comme acquis les phénomènes généraux, les grands mouvements de va-et-vient que constate la marche de la civilisation prise dans son ensemble.

Mais il ne suffit pas de connaître l’incertitude des annales et légendes réunies sous le nom d’histoire ; ce que nous avons appris une fois continue de hanter notre cerveau, et, malgré nous, toutes sortes d’erreurs et de mensonges prennent dans nos souvenirs la place de vérités. Sans parler des récits bibliques, reconnus par tous comme des mythes, mais encore racontés dans les écoles sous la même forme que des événements véritables, n’est-il pas vrai que l’enseignement de l’histoire a gardé son caractère autoritaire et despotique ? Les personnages dominants, ceux devant lesquels on fait défiler les siècles, sont les hommes funestes qui suscitèrent la haine entre les peuples et cherchèrent leur gloire dans le choc et l’écrasement des armées : Sesostris, ce bellâtre qui vécut pour se faire sculpter en colosse devant tous les temples, ce fanfaron qui fit graver ses exploits, vrais ou controuvés, sur toutes les parois[9] ; Alexandre le Macédonien, barbare qui triompha des Perses grâce au génie de la Grèce, et qui mit son orgueil à se faire apothéoser en dieu d’Asie[10] ; César, qui représentait à Rome la démocratie victorieuse, et qui, en la couronnant, la priva désormais de toute liberté ; Napoléon, « la Révolution bottée, éperonnée », qui légua un siècle de vengeance aux nations vaincues.

Purifier l’histoire de l’influence exercée par ces incubes est donc la tâche par excellence des écrivains qui se placent à un point de vue vraiment humain, supérieur à toutes les haines de races, de nations et de partis. Des hommes d’étude en grand nombre se sont voués à cette œuvre, et, grâce à eux, l’histoire change d’âme pour ainsi dire. Elle se renouvelle par le sens moderne, infiniment plus large, qu’elle donne à son enseignement. Elle ne s’attache ni a un seul peuple, comme l’Histoire prétendue universelle de Bossuet, ni à une seule classe, comme la plupart des ouvrages placés encore entre les mains des enfants et des jeunes hommes. Etudiant l’humanité tout entière dans sa masse profonde, comparant le développement successif, parallèle ou entrecroisé des peuples, avec leurs mythes, leurs intérêts, leurs passions, elle refait le monde en vue du bien de tous. De même que l’homme fit jadis ses dieux à son image, l’historien reconstruit notre expérience en dégageant de la multitude indistincte des faits l’idéal qui de tout temps nous dirigea, mais inconsciemment jusqu’à une époque récente. L’échafaudage des faits généraux qui servit aux historiens d’autrefois nous est resté, et même il s’agrandit constamment par les apports des chercheurs ; l’édifice lui-même se rebâtit en des proportions plus amples, suivant un autre plan, avec une ordonnance plus logique, sans les chapelles et les salles d’honneur qu’on y avait ménagées. Vico nous dit que l’histoire se décompose en trois époques : des Dieux, des Héros et des Hommes. On voudrait encore nous maintenir de force dans l’un ou l’autre des deux âges qui se sont déroulés. Mais nous sommes entrés résolument dans celui des Hommes.

Tôt ou tard, l’histoire se partagera en deux périodes : celle du Hasard et de l’Ignorance barbare, celle de la Science ou de la Raison, comme le disaient déjà les Encyclopédistes. On s’est trop hâté de faire remonter l’histoire moderne à l’avènement de la Réforme[11], période où ceux qui se croyaient en possession de la vérité voulaient aussi l’imposer de force. « L’humanité ne finit par marcher droit qu’après avoir essayé de toutes les manières possibles d’aller de travers » (Spencer).

Dans ce nouveau cosmos, purement humain, l’étude de l’histoire ne comporte plus comme autrefois l’intervention divine du miracle, changeant à son gré la succession des événements, ni l’apothéose de quelques personnages légendaires, placés en dehors des simples mortels et dispensés par leur génie de se soumettre au cours ordinaire des choses : désormais la science du développement humain est sous la dépendance des mêmes méthodes que les autres disciplines intellectuelles ; elle ne progresse que par l’observation rigoureuse, la comparaison stricte, impartiale, et le classement des faits, soigneusement ordonné dans l’espace et dans le temps.

Quelles que soient les lois ou du moins les appréciations générales auxquelles ce long travail amènera les historiens, ils constatent déjà, sans aucune exception, que la série des événements s’accomplit par une alternance d’élans et de repos, par une suite d’actions et de réactions, ou bien de flux et de reflux, de « cours et de recours » comme le disait Vico. Hommes et peuples « font un tour et puis s’en vont », mais ils s’en vont pour revenir en une ronde toujours plus vaste.

Depuis les origines des temps historiques, l’ampleur des oscillations n’a cessé de s’accroître et les mille petits rythmes locaux se sont mêlés peu à peu en un rythme plus ample : aux infimes alternances de la vie des cités succèdent les oscillations plus générales des nations, puis le grand balancement mondial, faisant vibrer la terre entière et ses peuples en un même mouvement. Et tandis que les tours et retours accroissent leur amplitude, une autre palpitation s’accomplit en sens inverse, prenant chaque individu pour centre d’appel et

réglant plus harmoniquement sa vie avec les cercles plus vastes des cités, des nations et du monde. La Société est le « Géant » aux sens innombrables dont parle Aristote, mais ce géant ne se comprend lui-même que par les mille analyses de l’homme individuel, par « l’appréciation délicate » (Gobineau) de chaque minute du présent.

- ↑ Carl Ritter, De la Configuration des Continents, trad. E. Reclus, Revue germanique, nov. 1859.

- ↑ Gaëtan Delaunay, Mémoire sur l’Infériorité des Civilisations précoces.

- ↑ R. Brück, L’Humanité, son Développement et sa Durée.

- ↑ Fr. Ratzel, Mythen und Einfälle über den Ursprung der Völker, Globus, 14 jull. 1900; Johannes Zemmrich, Internationale Archiv für Ethnologie, 1891.

- ↑ R. Brück, l’Humanité, son Développement, sa Durée.

- ↑ Annales du Bureau des Longitudes.

- ↑ 2. Ouvrage cité, p. V.

- ↑ Journal of the American geographical and statistical Society, 1870.

- ↑ Fr. Lenormant, Les premières Civilisations.

- ↑ J. Michelet, La Bible de l’Humanité.

- ↑ Elic Reclus, Notes manuscrites.