Le Parfum de la dame en noir/10

X

LA JOURNÉE DU 11

ette attaque eut lieu dans des conditions si mystérieuses et si en dehors de la raison humaine, apparemment, que le lecteur me permettra, pour mieux lui faire saisir tout ce que l’événement eut de tragiquement déraisonnable, d’insister sur certaines particularités de l’emploi de notre temps dans la journée du 11.

Toute cette journée fut d’une chaleur accablante et les heures de garde furent particulièrement pénibles. Le soleil était torride et il nous eût été douloureux de surveiller la mer qui brûlait comme une plaque d’acier chauffée à blanc, si nous n’avions été munis de lorgnons de verres fumés dont il est difficile de se passer dans ce pays, la saison d’hiver écoulée.

À neuf heures, je descendis de ma chambre et allai sous la poterne, dans la salle dite par nous du conseil de guerre, relever de sa garde Rouletabille. Je n’eus point le temps de lui poser la moindre question, car M. Darzac arriva sur ces entrefaites, nous annonçant qu’il avait à nous dire des choses fort importantes. Nous lui demandâmes avec anxiété de quoi il s’agissait, et il nous répondit qu’il voulait quitter le fort d’Hercule avec Mme Darzac. Cette déclaration nous laissa d’abord muets de surprise, le jeune reporter et moi. Je fus le premier à dissuader M. Darzac de commettre une pareille imprudence. Rouletabille demanda froidement à M. Darzac la raison qui l’avait soudain déterminé à ce départ. Il nous renseigna en nous rapportant une scène qui s’était passée la veille au soir au château, et nous saisîmes, en effet, combien la situation des Darzac devenait difficile au fort d’Hercule. L’affaire tenait en une phrase : « Mrs Edith avait eu une attaque de nerfs ! » Nous comprîmes immédiatement à propos de quoi, car il ne faisait pas de doute pour Rouletabille et pour moi que la jalousie de Mrs Edith allait chaque heure grandissante et qu’elle supportait de plus en plus avec impatience les attentions de son mari pour Mme Darzac. Les bruits de la dernière querelle qu’elle avait cherchée à Mr Rance avaient traversé, la nuit dernière, les murs pourtant épais de la Louve, et M. Darzac, qui passait tranquillement dans la baille accomplissant, à son tour, son service de surveillance et faisant sa ronde, avait été touché par quelques échos de cette effroyable colère.

Rouletabille tint, en cette circonstance, comme toujours, à M. Darzac, le langage de la raison. Il lui accorda en principe que son séjour et celui de Mme Darzac au fort d’Hercule devaient être, le plus possible, abrégés ; mais aussi il lui fit entendre qu’il y allait de leur sécurité à tous deux que leur départ ne fût point trop précipité. Une nouvelle lutte était engagée entre eux et Larsan. S’ils s’en allaient, Larsan saurait toujours bien les rejoindre, et dans un pays et dans un moment où ils l’attendraient le moins. Ici, ils étaient prévenus, ils étaient sur leurs gardes, car ils savaient. À l’étranger, ils se trouveraient à la merci de tout ce qui les entourerait, car ils n’auraient point les remparts du fort d’Hercule pour les défendre. Certes ! cette situation ne pourrait se prolonger, mais Rouletabille demandait encore huit jours, pas un de plus, pas un de moins. « Huit jours, leur dit Colomb, et je vous donne un monde », Rouletabille eût volontiers dit : « Huit jours, et dans huit jours je vous livre Larsan. » Il ne le disait pas, mais on sentait bien qu’il le pensait.

M. Darzac nous quitta en haussant les épaules. Il paraissait furieux. C’était la première fois que nous lui voyions cette humeur.

Rouletabille dit :

— Mme Darzac ne nous quittera pas et M. Darzac restera.

Et il s’en alla à son tour.

Quelques instants plus tard, je vis arriver Mrs Edith. Elle avait une toilette charmante, d’une simplicité qui lui seyait merveilleusement. Elle fut tout de suite coquette avec moi, montrant une gaieté un peu forcée et se moquant joliment du métier que je faisais. Je lui répondis un peu vivement qu’elle manquait de charité puisqu’elle n’ignorait point que tout le mal exceptionnel que nous nous donnions et que la pénible surveillance à laquelle nous nous astreignions sauvaient peut-être, dans le moment, la meilleure des femmes. Alors, elle s’écria, en éclatant de rire :

— La Dame en noir ! Elle vous a donc tous ensorcelés !…

Mon Dieu ! qu’elle avait un joli rire ! En d’autres temps, certes ! je n’eusse point permis qu’on parlât ainsi à la légère de la Dame en noir, mais je n’eus point ce matin-là le courage de me fâcher… Au contraire, je ris avec Mrs Edith.

— C’est que c’est un peu vrai, fis-je…

— Mon mari en est encore fou !… Jamais je ne l’aurais cru si romanesque !… Mais, moi aussi, ajouta-t-elle assez drôlement, je suis romanesque…

Et elle me regarda de cet œil curieux qui, déjà, m’avait tant troublé…

— Ah !…

C’est tout ce que je trouvais à dire.

— Ainsi j’ai beaucoup de plaisir, continua-t-elle, à la conversation du prince Galitch, qui est certainement plus romanesque que vous tous !

Je dus faire une drôle de mine, car elle en marqua un bruyant amusement. Quelle petite femme bizarre !

Alors, je lui demandai qui était ce prince Galitch dont elle nous parlait souvent et qu’on ne voyait jamais.

Elle me répliqua qu’on le verrait au déjeuner, car elle l’avait invité à notre intention ; et elle me donna, sur lui, quelques détails.

J’appris ainsi que le prince Galitch est un des plus riches boyards de cette partie de la Russie appelée « Terre noire », féconde entre toutes, placée entre les forêts du Nord et les steppes du Midi.

Héritier, dès l’âge de vingt ans, d’un des plus vastes patrimoines moscovites, il avait su encore l’agrandir par une gestion économe et intelligente dont on n’eût point cru capable un jeune homme qui avait eu jusqu’alors pour principale occupation la chasse et les livres. On le disait sobre, avare et poète. Il avait hérité de son père, à la cour, une haute situation. Il était chambellan de Sa Majesté et l’on supposait que l’empereur, à cause des immenses services rendus par le père, avait pris le fils en particulière affection. Avec cela il était délicat comme une femme à la fois et fort comme un Turc. Bref, ce gentilhomme russe avait tout pour lui. Sans le connaître, il m’était déjà antipathique. Quant à ses relations avec les Rance, elles étaient d’excellent voisinage. Ayant acheté depuis deux ans la propriété magnifique que ses jardins suspendus, ses terrasses fleuries, ses balcons embaumés avaient fait surnommer, à Garavan, « les jardins de Babylone », il avait eu l’occasion de rendre quelques services à Mrs Edith lorsque celle-ci avait achevé de transformer la baille du château en un jardin exotique. Il lui avait fait cadeau de certaines plantes qui avaient fait revivre dans quelques coins du fort d’Hercule une végétation à peu près retenue jusqu’alors aux rives du Tigre et de l’Euphrate. Mr Rance avait invité quelquefois le prince à dîner, à la suite de quoi le prince avait envoyé, en guise de fleurs, un palmier de Ninive ou un cactus dit de Sémiramis. Cela ne lui coûtait rien. Il en avait trop, il en était gêné, et il préférait garder pour lui les roses. Mrs Edith avait pris un certain intérêt à la fréquentation du jeune boyard, à cause des vers qu’il lui disait. Après les lui avoir dits en russe, il les traduisait en anglais et il lui en avait même fait, en anglais, pour elle, pour elle seule. Des vers, de vrais vers d’un poète, dédiés à Mrs Edith ! Celle-ci en avait été si flattée qu’elle avait demandé à ce Russe qui lui avait fait des vers anglais de les lui traduire en russe. C’étaient là jeux littéraires qui amusaient beaucoup Mrs Edith, mais qu’Arthur Rance goûtait peu. Celui-ci ne cachait pas, du reste, que le prince Galitch ne lui plaisait qu’à moitié, et, s’il en était ainsi, ce n’était point que la moitié qui déplaisait à Mr Rance chez le prince Galitch fût précisément la moitié qui intéressait tant sa femme, c’est-à-dire la « moitié poète » ; non, c’était la « moitié avare ». Il ne comprenait pas qu’un poète fût avare. J’étais bien de son avis. Le prince n’avait point d’équipage. Il prenait le tramway et souvent faisait son marché lui-même, assisté de son seul domestique Ivan qui portait le panier aux provisions. Et il se disputait, ajoutait la jeune femme, qui tenait ce détail de sa propre cuisinière, ― il se disputait chez les marchandes de poisson, à propos d’une rascasse pour deux sous. Chose bizarre, cette extrême avarice ne répugnait point à Mrs Edith, qui lui trouvait une certaine originalité. Enfin nul n’était jamais entré chez lui. Jamais il n’avait invité les Rance à venir admirer ses jardins.

— Il est beau ? demandai-je à Mrs Edith quand celle-ci eut fini son panégyrique.

— Trop beau ! me répliqua-t-elle. Vous verrez !…

Je ne saurais dire pourquoi cette réponse me fut particulièrement désagréable. Je ne fis qu’y penser après le départ de Mrs Edith et jusqu’à la fin de mon service de garde qui se termina à onze heures et demie.

Le premier coup de cloche du déjeuner venait de sonner ; je courus me laver les mains et faire un bout de toilette et je montai les degrés de la Louve rapidement, croyant que le déjeuner serait servi dans cette tour ; mais je m’arrêtai dans le vestibule, tout étonné d’entendre de la musique. Qui donc, dans les circonstances actuelles, osait, au fort d’Hercule, jouer du piano ? Eh ! mais, on chantait ; oui, une voix douce, douce et mâle à la fois, en sourdine, chantait. C’était un chant étrange, une mélopée tantôt plaintive, tantôt menaçante. Je la sais maintenant par cœur ; je l’ai tant entendue depuis ! Ah ! vous la connaissez bien peut-être si vous avez franchi les frontières de la froide Lithuanie, si vous êtes entré une fois dans le vaste empire du Nord. C’est le chant des vierges demi-nues qui entraînent le voyageur dans les flots et le noient sans miséricorde ; c’est le chant du Lac de Willis, que Sienkiewicz a fait entendre un jour immortel à Michel Vereszezaka. Écoutez ça :

« Si vous approchez du Switez aux heures de la nuit, le front tourné vers le lac, des étoiles sur vos têtes, des étoiles sous vos pieds, et deux lunes pareilles s’offriront à vos yeux… Tu vois cette plante qui caresse le rivage, ce sont les épouses et les filles de Switez que Dieu a changées en fleurs. Elles balancent au-dessus de l’abîme leurs têtes blanches comme des phalènes ; leur feuille est verte comme l’aiguille du mélèze argentée par les frimas.

» Image de l’innocence pendant la vie, elles ont gardé sa robe virginale après la mort ; elles vivent dans l’ombre et ne souffrent point de souillure ; des mains mortelles n’oseraient y toucher.

» Le tsar et sa horde en firent un jour l’expérience, lorsqu’après avoir cueilli ces belles fleurs ils voulurent en orner leurs tempes et leurs casques d’acier.

» Tous ceux qui étendirent leurs mains sur les flots (si terrible est le pouvoir de ces fleurs !) furent atteints du haut mal ou frappés de mort subite.

» Quand le temps eut effacé ces choses de la mémoire des hommes, seul, le souvenir du châtiment s’est conservé pour le peuple, et le peuple en le perpétuant par ses récits, appelle aujourd’hui tsars les fleurs du Switez !…

» Cela disant, la Dame du lac s’éloigna lentement ; le lac s’entr’ouvrit jusqu’au plus profond de ses entrailles ; mais le regard cherchait en vain la belle inconnue qui s’était couvert la tête d’une vague et dont on n’a jamais plus entendu parler… »

C’étaient les paroles mêmes, les paroles traduites de la chanson que murmurait la voix à la fois douce et mâle, pendant que le piano faisait entendre un accompagnement mélancolique. Je poussai la porte de la salle et je me trouvai en face d’un jeune homme qui se leva. Aussitôt, derrière moi, j’entendis le pas de Mrs Edith. Elle nous présenta. J’avais devant moi le prince Galitch.

Le prince était ce que l’on est convenu d’appeler dans les romans : « un beau et pensif jeune homme » ; son profil droit et un peu dur aurait donné à sa physionomie un aspect particulièrement sévère, si ses yeux, d’une clarté et d’une douceur et d’une candeur troublantes, n’eussent laissé transparaître une âme presque enfantine. Ils étaient entourés de longs cils noirs, si noirs qu’ils ne l’eussent point été davantage s’ils avaient été brossés au khol ; et, quand on avait remarqué cette particularité des cils, on avait, du coup, saisi la raison de toute l’étrangeté de cette physionomie. La peau du visage était presque trop fraîche, ainsi qu’elle est au visage des femmes savamment maquillées et des phtisiques. Telle fut mon impression ; mais j’étais trop intimement prévenu contre ce prince Galitch pour y attacher raisonnablement quelque importance. Je le jugeai trop jeune, sans doute parce que je ne l’étais plus assez.

Je ne trouvai rien à dire à ce trop beau jeune homme qui chantait des poèmes si exotiques ; Mrs Edith sourit de mon embarras, me prit le bras ― ce qui me fit grand plaisir ― et nous emmena à travers les buissons parfumés de la baille, en attendant le second coup de cloche du déjeuner qui devait être servi sous la cabane de palmes sèches, au terre-plein de la Tour du Téméraire.

À midi, nous nous mettions à table sur la terrasse du Téméraire, d’où la vue était incomparable. Les feuilles de palmier nous couvraient d’une ombre propice ; mais, hors de cette ombre l’embrasement de la terre et des cieux était tel que nos yeux n’en auraient pu supporter l’éclat si nous n’avions tous pris la précaution de mettre ces binocles noirs dont j’ai parlé au début de ce chapitre.

À ce déjeuner se trouvaient : M. Stangerson, Mathilde, le vieux Bob, M. Darzac, Mr Arthur Rance, Mrs Edith, Rouletabille, le prince Galitch et moi. Rouletabille tournait le dos à la mer, s’occupant fort peu des convives, et était placé de telle sorte qu’il pouvait surveiller tout ce qui se passait dans toute l’étendue du château fort. Les domestiques étaient à leurs postes ; le père Jacques à la grille d’entrée, Mattoni à la poterne du jardinier et les Bernier dans la Tour Carrée, devant la porte de l’appartement de M. et de Mme Darzac.

Le début du repas fut assez silencieux. Nous étions presque inquiétants à contempler, autour de cette table, muets, penchant les uns vers les autres nos vitres noires derrière lesquelles il était aussi impossible d’apercevoir nos prunelles que nos pensées.

Le prince Galitch parla le premier.

Il fut tout à fait aimable avec Rouletabille et, comme il essayait un compliment sur la renommée du reporter, celui-ci le bouscula un peu. Le prince n’en parut point froissé, mais il expliqua qu’il s’intéressait particulièrement aux faits et gestes de mon ami en sa qualité de sujet du tsar, depuis qu’il savait que Rouletabille devait partir prochainement pour la Russie. Mais le reporter répliqua que rien encore n’était décidé et qu’il attendait des ordres de son journal ; sur quoi le prince s’étonna en tirant un journal de sa poche. C’était une feuille de son pays dont il nous traduisit quelques lignes annonçant l’arrivée prochaine à Saint-Pétersbourg de Rouletabille. Il se passait là-bas, à ce que nous conta le prince, des événements si incroyables et si dénués apparemment de logique dans la haute sphère gouvernementale que, sur le conseil même du chef de la Sûreté de Paris, le maître de la police avait résolu de prier le journal l’Époque de lui prêter son jeune reporter. Le prince Galitch avait si bien présenté la chose que Rouletabille rougit jusqu’aux deux oreilles et qu’il répliqua sèchement qu’il n’avait jamais, même dans sa courte vie, fait œuvre policière et que le chef de la Sûreté de Paris et le maître de la police de Saint-Pétersbourg étaient deux imbéciles. Le prince se prit à rire de toutes ses dents, qu’il avait belles, et vraiment je vis bien que son sourire n’était point beau, mais féroce et bête, ma foi, comme un sourire d’enfant dans une bouche de grande personne. Il fut tout à fait de l’avis de Rouletabille et, pour le prouver, il ajouta :

— Vraiment on est heureux de vous entendre parler de la sorte, car on demande maintenant au journaliste des besognes qui n’ont point affaire avec un véritable homme de lettres.

Rouletabille, indifférent, laissa tomber la conversation.

Mrs Edith la releva en parlant avec extase de la splendeur de la nature. Mais, pour elle, il n’était rien de plus beau sur la côte que les jardins de Babylone, et elle le dit. Elle ajouta avec malice :

— Ils nous paraissent d’autant plus beaux, qu’on ne peut les voir que de loin.

L’attaque était si directe que je crus que le prince allait y répondre par une invitation.

Mais il n’en fut rien. Mrs Edith marqua un léger dépit, et elle déclara tout à coup :

— Je ne veux point vous mentir, prince. Vos jardins, je les ai vus.

— Comment cela ? interrogea Galitch avec un singulier sang-froid.

— Oui, je les ai visités, et voici comment…

Alors elle raconta, pendant que le prince se raidissait en une attitude glacée, comment elle avait vu les jardins de Babylone.

Elle y avait pénétré, comme par mégarde, par derrière, en poussant une barrière qui faisait communiquer directement ces jardins avec la montagne. Elle avait marché d’enchantement en enchantement, mais sans être étonnée. Quand on passait sur le bord de la mer, ce que l’on apercevait des jardins de Babylone l’avait préparée aux merveilles dont elle violait si audacieusement le secret. Elle était arrivée auprès d’un petit étang, tout petit, noir comme de l’encre, et sur la rive duquel se tenaient un grand lis d’eau et une petite vieille toute ratatinée, au menton en galoche. En l’apercevant, le grand lis d’eau et la petite vieille s’étaient enfuis, celle-ci si légère, qu’elle s’appuyait pour courir sur celui-là comme elle eût fait d’un bâton. Mrs Edith avait bien ri. Elle avait appelé :

— Madame ! Madame !

Mais la petite vieille n’en avait été que plus épouvantée et elle avait disparu avec son lis derrière un figuier de Barbarie. Mrs Edith avait continué sa route, mais ses pas étaient devenus plus inquiets. Soudain, elle avait entendu un grand froissement de feuillages et ce bruit particulier que font les oiseaux sauvages quand, surpris par le chasseur, ils s’échappent de la prison de verdure où ils se sont blottis. C’était une seconde petite vieille, plus ratatinée encore que la première, mais moins légère, et qui s’appuyait sur une vraie canne à bec de corbin. Elle s’évanouit — c’est-à-dire que Mrs Edith la perdit de vue au détour du sentier. Et une troisième petite vieille appuyée sur deux cannes à bec de corbin surgit encore du mystérieux jardin ; elle s’échappa du tronc d’un eucalyptus géant ; et elle allait d’autant plus vite qu’elle avait, pour courir, quatre pattes, tant de pattes qu’il était tout à fait étonnant qu’elle ne s’y embrouillât point. Mrs Edith avançait toujours. Et ainsi elle parvint jusqu’au perron de marbre habillé de roses de la villa ; mais, la gardant, les trois petites vieilles étaient alignées sur la plus haute marche, comme trois corneilles sur une branche, et elles ouvrirent leurs becs menaçants d’où s’échappèrent des croassements de guerre. Ce fut au tour de Mrs Edith de s’enfuir.

Mrs Edith avait raconté son aventure d’une façon si délicieuse et avec tant de charme emprunté à une littérature falote et enfantine que j’en fus tout bouleversé et que je compris combien certaines femmes qui n’ont rien de naturel peuvent l’emporter dans le cœur d’un homme sur d’autres qui n’ont pour elles que la nature.

Le prince ne parut nullement embarrassé de cette petite histoire. Il dit, sans sourire :

— Ce sont mes trois fées. Elles ne m’ont jamais quitté depuis que je suis né au pays de Galitch. Je ne puis travailler ni vivre sans elles. Je ne sors que lorsqu’elles me le permettent et elles veillent sur mon labeur poétique avec une jalousie féroce.

Le prince n’avait pas fini de nous donner cette fantaisiste explication de la présence des trois vieilles aux jardins de Babylone, que Walter, le valet du vieux Bob, apporta une dépêche à Rouletabille. Celui-ci demanda la permission de l’ouvrir, et lut tout haut :

— « Revenez le plus tôt possible ; vous attendons avec impatience. Magnifique reportage à faire à Pétersbourg. »

Cette dépêche était signée du rédacteur en chef de l’Époque.

— Eh ! qu’en dites-vous, monsieur Rouletabille ? demanda le prince ; ne trouvez-vous point, maintenant, que j’étais bien renseigné ?

La Dame en noir n’avait pu retenir un soupir.

— Je n’irai pas à Pétersbourg, déclara Rouletabille.

— On le regrettera à la cour, fit le prince, j’en suis sûr, et permettez-moi de vous dire, jeune homme, que vous manquez l’occasion de votre fortune.

Le « jeune homme » déplut singulièrement à Rouletabille qui ouvrit la bouche pour répondre au prince, mais qui la referma, à mon grand étonnement, sans avoir répondu. Et le prince continua :

— … Vous eussiez trouvé là-bas un terrain d’expériences digne de vous. On peut tout espérer quand on a été assez fort pour dévoiler un Larsan !…

Le mot tomba au milieu de nous avec fracas et nous nous réfugiâmes derrière nos vitres noires d’un commun mouvement. Le silence qui suivit fut horrible… Nous restions maintenant immobiles autour de ce silence-là, comme des statues… Larsan !…

Pourquoi ce nom que nous avions prononcé si souvent depuis quarante-huit heures, ce nom qui représentait un danger avec lequel nous commencions de nous familiariser, ― pourquoi, à ce moment précis, ce nom nous produisit-il un effet que, pour ma part, je n’avais encore jamais aussi brutalement ressenti ? Il me semblait que j’étais sous le coup de foudre d’un geste magnétique. Un malaise indéfinissable se glissait dans mes veines. J’aurais voulu fuir, et il me parut que si je me levais, je n’aurais point la force de me contenir… Le silence que nous continuions à garder contribuait à augmenter cet incroyable état d’hypnose… Pourquoi ne parlait-on pas ?… Qu’est-ce que faisait la gaieté du vieux Bob ?… On ne l’avait pas entendue au repas ?… Et les autres, les autres, pourquoi restaient-ils muets derrière leurs vitres noires ?… Tout à coup, je tournai la tête et je regardai derrière moi. Alors, je compris, à ce geste instinctif, que j’étais la proie d’un phénomène tout naturel… Quelqu’un me regardait… deux yeux étaient fixés sur moi, pesaient sur moi. Je ne vis point ces yeux et je ne sus d’où me venait ce regard… mais il était là… je le sentais… et c’était son regard à lui… Et cependant, il n’y avait personne derrière moi… ni à droite, ni à gauche, ni en face… personne autour de moi que les gens qui étaient assis à cette table, immobiles derrière leurs binocles noirs… Alors… alors, j’eus la certitude que les yeux de Larsan me regardaient derrière l’un de ces binocles-là !… Ah ! les vitres noires ! les vitres noires derrière lesquelles se cachait Larsan !…

Et puis, tout à coup, je ne sentis plus rien… Le regard, sans doute, avait cessé de regarder… je respirai… Un double soupir répondit au mien… Est-ce que Rouletabille ?… est-ce que la Dame en noir auraient, eux aussi, supporté le même poids, dans le même moment, le poids de ses yeux ?… Le vieux Bob disait :

— Prince, je ne crois point que votre dernier os à moelle du milieu de la période quaternaire…

Et tous les binocles noirs remuèrent…

Rouletabille se leva et me fit un signe. Je le rejoignis hâtivement dans la salle du conseil. Aussitôt que je me présentai, il ferma la porte et me dit :

— Eh bien, l’avez-vous senti ?…

J’étouffais ; je murmurai :

— Il est là !… il est là !… À moins que nous ne devenions fous !…

Un silence, et je repris, plus calme :

— Vous savez, Rouletabille, qu’il est très possible que nous devenions fous… Cette hantise de Larsan nous conduira au cabanon, mon ami !… Il n’y a pas deux jours que nous sommes enfermés dans ce château, et voyez déjà dans quel état…

Rouletabille m’interrompit.

— Non ! Non ! je le sens !… Il est là !… Je le touche !… Mais où ?… Mais quand ?… Depuis que je suis entré ici, je sens qu’il ne faut pas que je m’en éloigne !… Je ne tomberai pas dans le piège !… je n’irai pas le chercher dehors, bien que je l’aie vu dehors !… bien que vous l’ayez vu, vous-même dehors !…

Puis il s’est calmé tout à fait, a froncé les sourcils, a allumé sa bouffarde et a dit comme aux beaux jours, aux beaux jours où sa raison, qui ignorait encore le lien qui l’unissait à la Dame en noir, n’était pas troublée par les mouvements de son cœur :

— Raisonnons !…

Et il en revint tout de suite à cet argument qu’il nous avait déjà servi et qu’il se répétait sans cesse à lui-même pour ne point, disait-il, se laisser séduire par le côté extérieur des choses. « Ne point chercher Larsan là où il se montre, le chercher partout où il se cache. »

Ceci suivi de cet autre argument complémentaire :

« Il ne se montre si bien là où il paraît être que pour qu’on ne le voie pas là où il est. »

Et il reprit :

— Ah ! le côté extérieur des choses ! Voyez-vous, Sainclair ; il y a des moments où, pour raisonner, je voudrais pouvoir m’arracher les yeux. Arrachons-nous les yeux, Sainclair ; cinq minutes… cinq minutes seulement… et nous verrons peut-être clair !

Il s’assit, posa sa pipe sur la table, se prit la tête dans les mains et dit :

— Voici, je n’ai plus d’yeux. Dites-moi, Sainclair : qu’y a-t-il à l’intérieur des pierres ?

— Qu’est-ce que je vois à l’intérieur des pierres ? répétai-je.

— Eh non ! Eh non ! vous n’avez plus d’yeux, vous ne voyez plus rien ! Énumérez sans voir ! Énumérez-les tous !

— Il y a d’abord vous et moi, fis-je, comprenant enfin où il voulait en venir.

— Très bien.

— Ni vous, ni moi, continuai-je, ne sommes Larsan.

— Pourquoi ?

— Pourquoi ?… Eh ! dites-le donc !… Il faut que vous me disiez pourquoi ! J’admets, moi, que je ne suis pas Larsan, j’en suis sûr, puisque je suis Rouletabille ; mais, vis-à-vis de Rouletabille, me direz-vous pourquoi vous n’êtes pas Larsan ?

— Parce que vous l’auriez bien vu !…

— Malheureux ! hurla Rouletabille, en s’enfonçant avec plus de force les poings dans les yeux ! je n’ai plus d’yeux… je ne peux pas vous voir !… Si Jarry, de la brigade des jeux, n’avait pas vu s’asseoir à la banque de Trouville le comte de Maupas, il aurait juré, par la seule vertu du raisonnement, que l’homme qui prenait alors les cartes était Ballmeyer ! Si Noblet, de la brigade des garnis, ne s’était trouvé face à face, un soir, chez la Troyon, avec un homme qu’il reconnut pour être le vicomte Drouet d’Eslon, il aurait juré que l’homme qu’il venait arrêter et qu’il n’arrêta pas parce qu’il l’avait vu, était Ballmeyer ! Si l’inspecteur Giraud, qui connaissait le comte de Motteville comme vous me connaissez, n’avait pas vu, un après-midi, aux courses de Longchamp, causant à deux de ses amis dans le pesage n’avait pas vu, dis-je, le comte de Motteville, il eût arrêté Ballmeyer[1] ! Ah ! voyez-vous, Sainclair ! ajouta le jeune homme d’une voix sourde et frémissante, mon père est né avant moi !… et il faut être bien fort pour « arrêter » mon père !…

Ceci fut dit avec tant de désespoir, que le peu de force que j’avais de raisonner s’évanouit tout à fait. Je me bornai à lever les mains au ciel, geste que Rouletabille ne vit point, car il ne voulait plus rien voir !…

— Non ! non ! il ne faut plus rien voir, répéta-t-il… ni vous, ni M. Stangerson, ni M. Darzac, ni Arthur Rance, ni le vieux Bob, ni le prince Galitch… Mais il faut savoir pourquoi aucun de ceux-là ne peut être Larsan ! Seulement alors, seulement, je respirerai derrière les pierres…

Moi, je ne respirais plus… On entendait, sous la voûte de la poterne, le pas régulier de Mattoni qui montait sa garde.

— Eh bien, et les domestiques ? fis-je avec effort… et Mattoni ?… et les autres ?

— Je sais, je suis sûr qu’ils n’ont point quitté le fort d’Hercule pendant que Larsan apparaissait à Mme Darzac et à M. Darzac en gare de Bourg…

— Avouez encore, Rouletabille, fis-je, que vous ne vous en occupez pas, parce que tout à l’heure, ils n’étaient point derrière les binocles noirs !

Rouletabille frappa du pied, et s’écria :

— Taisez-vous ! Taisez-vous, Sainclair !… Vous allez me rendre plus nerveux que ma mère !

Cette phrase, dite dans la colère, me frappa étrangement. J’eus voulu questionner Rouletabille sur l’état d’esprit de la Dame en noir, mais il avait repris, posément :

— 1o Sainclair n’est pas Larsan puisque Sainclair était au Tréport avec moi pendant que Larsan était à Bourg.

« 2o Le professeur Stangerson n’est pas Larsan, puisqu’il était sur la ligne de Dijon à Lyon pendant que Larsan était à Bourg. En effet, arrivés à Lyon, une minute avant lui, M. et Mme Darzac le virent descendre de son train.

» Mais tous les autres, s’il est suffisant de pouvoir être à Bourg à ce moment-là pour être Larsan, peuvent être Larsan, car tous pouvaient être à Bourg.

» D’abord M. Darzac y était : ensuite Arthur Rance a été absent les deux jours qui ont précédé l’arrivée du professeur et de M. Darzac. Il arrivait tout juste à Menton pour les recevoir (Mrs Edith elle-même, sur mes questions, que je posais à bon escient, m’a avoué que, ces deux jours-là, son mari avait dû s’absenter pour affaires). Le vieux Bob faisait son voyage à Paris. Enfin, le prince Galitch n’a pas été vu aux grottes ni hors des jardins de Babylone…

» Prenons d’abord M. Darzac.

— Rouletabille ! m’écriai-je, c’est un sacrilège !

— Je le sais bien !

— Et c’est une stupidité !…

— Je le sais aussi… Mais pourquoi ?

— Parce que, fis-je, hors de moi, Larsan a beau avoir du génie ; il pourra peut-être tromper un policier, un journaliste, un reporter, et, je le dis : un Rouletabille… il pourra peut-être tromper une fille au point de se faire passer pour son père ― ceci pour vous rassurer sur le cas de M. Stangerson ― Mais jamais il ne pourra tromper une femme, au point de se faire passer pour son fiancé. Eh ! mon ami, Mathilde Stangerson connaissait M. Darzac avant qu’elle n’eût franchi à son bras le fort d’Hercule !…

— Et elle connaissait aussi Larsan ! ajouta froidement Rouletabille. Eh bien, mon cher, vos raisons sont puissantes, mais, comme (oh ! l’ironie de cela !) je ne sais pas au juste jusqu’où va le génie de mon père, j’aime mieux, pour rendre à M. Robert Darzac une personnalité que je n’ai jamais songé à lui enlever, me baser sur un argument un peu plus solide : Si Robert Darzac était Larsan, Larsan ne serait pas apparu à plusieurs reprises à Mathilde Stangerson, puisque c’est la réapparition de Larsan qui enlève Mathilde Stangerson à Robert Darzac !

— Eh ! m’écriai-je !… À quoi bon tant de vains raisonnements quand on n’a qu’à ouvrir les yeux ?… Ouvrez-les, Rouletabille !

Il les ouvrit.

— Sur qui ? fit-il avec une amertume sans égale. Sur le prince Galitch ?

— Pourquoi pas ? Il vous plaît, à vous, ce prince de la Terre Noire qui chante des chansons lithuaniennes ?

— Non ! répondit Rouletabille, mais il plaît à Mrs Edith.

Et il ricana. Je serrai les poings. Il s’en aperçut, mais fit tout comme s’il ne s’en apercevait pas.

— Le prince Galitch est un nihiliste qui ne m’occupe guère, fit-il tranquillement.

— Vous en êtes sûr ?… Qui vous a dit ?

— La femme de Bernier connaît l’une des trois petites vieilles dont nous a parlé, au déjeuner, Mrs Edith. J’ai fait une enquête. C’est la mère d’un des trois pendus de Kazan, qui avaient voulu faire sauter l’empereur. J’ai vu la photographie des malheureux. Les deux autres vieilles sont les deux autres mères… Aucun intérêt, fit brusquement Rouletabille.

Je ne pus retenir un geste d’admiration.

— Ah ! vous ne perdez pas votre temps !

— L’autre non plus, gronda-t-il.

Je croisai les bras.

— Et le vieux Bob ? fis-je.

— Non ! mon cher, non ! souffla Rouletabille, presque avec rage ; celui-là, non !… Vous avez vu qu’il a une perruque, n’est-ce pas ?… Eh bien, je vous prie de croire que lorsque mon père met une perruque, cela ne se voit pas !

Il me dit cela si méchamment que je me disposai à le quitter. Il m’arrêta.

— Eh bien, mais ?… Nous n’avons rien dit d’Arthur Rance ?…

— Oh ! celui-là n’a pas changé… dis-je.

— Toujours les yeux ! Prenez garde à vos yeux, Sainclair…

Et il me serra la main. Je sentis que la sienne était moite et brûlante. Il s’éloigna. Je restai un instant sur place, songeant… songeant à quoi… À ceci, que j’avais tort de prétendre qu’Arthur Rance n’avait pas changé… D’abord, maintenant, il laissait pousser un soupçon de moustache, ce qui était tout à fait anormal pour un Américain routinier de sa trempe… ensuite, il portait les cheveux plus longs, avec une large mèche collée sur le front… ensuite, je ne l’avais pas vu depuis deux ans… on change toujours en deux ans… et puis Arthur Rance, qui ne buvait que de l’alcool, ne boit plus que de l’eau… Mais alors, Mrs Edith ?… Qu’est-ce que Mrs Edith ?… Ah çà ! est-ce que je deviens fou, moi aussi ?… Pourquoi dis-je : moi aussi ?… comme… comme la Dame en noir ?… comme… comme Rouletabille ?… est-ce que je ne trouve pas que Rouletabille devient un peu fou ?… Ah ! la Dame en noir nous a tous ensorcelés !… Parce que la Dame en noir vit dans le perpétuel frisson de son souvenir, voilà que nous tremblons du même frisson qu’elle… La peur, ça se gagne… comme le choléra.

Je profitai de ce que je n’étais point de garde pour aller me reposer dans ma chambre ; mais je dormis mal, ayant rêvé tout de suite que le vieux Bob, Mr Rance et Mrs Edith formaient une affreuse association de bandits qui avaient juré notre perte à Rouletabille et à moi. Et, quand je me réveillai, sous cette impression funèbre, et que je revis les vieilles tours et le Vieux Château, toutes ces pierres menaçantes, je ne fus pas loin de donner raison à mon cauchemar et je me dis tout haut : « Dans quel repaire sommes-nous venus nous réfugier ? » Je mis le nez à la fenêtre. Mrs Edith passait dans la Cour du Téméraire, s’entretenant négligemment avec Rouletabille et roulant entre ses jolis doigts fuselés une rose éclatante. Je descendis aussitôt. Mais, arrivé dans la cour, je ne la trouvai plus. Je suivis Rouletabille qui entrait faire son tour d’inspection dans la Tour Carrée.

Je le vis très calme et très maître de sa pensée ; très maître aussi de ses yeux qu’il ne fermait plus. Ah ! c’était toujours un spectacle de le voir regarder les choses autour de lui. Rien ne lui échappait. La Tour Carrée, habitation de la Dame en noir, était l’objet de son constant souci.

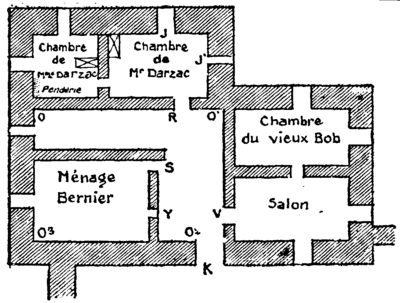

Et, à ce propos, je crois opportun, quelques heures avant le moment où va se produire la tant mystérieuse attaque, de donner ici le plan intérieur de l’étage habité de cette tour, étage qui se trouvait de plain-pied avec la Cour de Charles le Téméraire.Quand on entrait dans la Tour Carrée par la seule porte K, on se trouvait dans un large corridor qui avait fait partie autrefois de la salle des gardes. La salle des gardes prenait autrefois tout l’espace O, O1, O2, O3, et était fermée de murs de pierre qui existaient toujours avec leurs portes donnant sur les autres pièces du Vieux Château. C’est Mrs Arthur Rance, qui, dans cette salle des gardes, avait fait élever des murailles de planches de façon à constituer une pièce assez spacieuse qu’elle avait le dessein de transformer en salle de bains.

Cette pièce même était entourée maintenant par les deux couloirs à angle droit O, O1, et O1, O2. La porte de cette pièce qui servait de loge aux Bernier était située en S. On était dans la nécessité de passer devant cette porte pour se rendre en R, où se trouvait l’unique porte permettant d’entrer dans l’appartement des Darzac. L’un des époux Bernier devait toujours se tenir dans la loge. Et il n’y avait qu’eux qui avaient le droit d’entrer dans leur loge. De cette loge, on surveillait également, par une petite fenêtre pratiquée en Y, la porte V, qui donnait sur l’appartement du vieux Bob. Quand M. et Mme Darzac ne se trouvaient point dans leur appartement, l’unique clef qui ouvrait la porte R était toujours chez les Bernier ; et c’était une clef spéciale et toute neuve, fabriquée la veille dans un endroit que seul Rouletabille connaissait. Le jeune reporter avait posé la serrure lui-même.

Rouletabille aurait bien désiré que la consigne qu’il avait imposée pour l’appartement Darzac fût également suivie pour l’appartement du vieux Bob, mais celui-ci s’y était opposé avec un éclat comique auquel il avait fallu céder. Le vieux Bob ne voulait pas être traité comme un prisonnier et il tenait absolument à entrer chez lui et à en ressortir quand il lui en prenait fantaisie sans avoir à demander sa clef au concierge. Sa porte resterait ouverte et ainsi il pourrait autant de fois qu’il lui plairait se rendre de sa chambre ou de son salon à son bureau installé dans la Tour de Charles le Téméraire sans déranger personne et sans se tourmenter de personne. Pour cela, il fallait encore laisser la porte K ouverte. Il l’exigea et Mrs Edith donna raison à son oncle sur un ton d’ironie tel, ironie qui s’adressait à la prétention que pouvait avoir Rouletabille de traiter le vieux Bob à l’instar de la fille du professeur Stangerson, que Rouletabille n’insista pas. Mrs Edith lui avait dit de ses lèvres minces : « Mais, monsieur Rouletabille, mon oncle, lui, ne craint pas qu’on l’enlève ! » Et Rouletabille avait compris qu’il n’avait plus qu’à rire avec le vieux Bob de cette idée saugrenue, qu’on pût enlever comme une jolie femme l’homme dont le principal attrait était de posséder le plus vieux crâne de l’humanité ! Et il avait ri… il avait même ri plus fort que le vieux Bob, mais à une condition c’est que la porte K fût fermée à clef passé dix heures du soir, et que cette clef restât toujours en possession des Bernier qui viendraient lui ouvrir s’il y avait lieu. Ceci encore dérangeait le vieux Bob qui travaillait quelquefois très tard dans la Tour de Charles Le Téméraire. Mais non plus il ne voulait avoir l’air de contrecarrer en tout ce brave M. Rouletabille qui avait, disait-il, peur des voleurs ! Car il faut tout de suite faire observer à la décharge du vieux Bob que, s’il se prêtait si peu aux consignes défensives de notre jeune ami, c’est qu’on n’avait point jugé utile de le mettre au courant de la résurrection de Larsan-Ballmeyer. Il avait bien entendu parler des malheurs extraordinaires qui avaient fondu autrefois sur cette pauvre Mlle Stangerson ; mais il était à cent lieues de penser qu’elle n’avait point rompu avec ces malheurs-là depuis qu’elle s’appelait Mme Darzac. Et puis le vieux Bob était un égoïste comme presque tous les savants. Très heureux, à cause qu’il possédait le plus vieux crâne de l’humanité, il ne pouvait concevoir que tout le monde ne le fût point autour de lui.

Rouletabille, après s’être aimablement enquis de la santé de la mère Bernier qui était en train d’éplucher des pommes de terre dites « saucisses » dont un grand sac, à ses côtés, était plein, pria le père Bernier de nous ouvrir la porte de l’appartement Darzac.

C’était la première fois que je pénétrais dans la chambre de M. Darzac. L’aspect en était glacial. Elle me parut froide et sombre. La pièce, très vaste, était meublée fort simplement d’un lit de chêne, d’une table-toilette que l’on avait glissée dans l’une des deux ouvertures J pratiquées dans la muraille, autour de ce qui avait été autrefois des meurtrières. Si épaisse était la muraille et si grande l’ouverture que toute cette embrasure formait une sorte de petite chambrette dans la grande, et M. Darzac en avait fait son cabinet de toilette. La seconde fenêtre J’ était plus petite. Ces deux fenêtres étaient garnies de barreaux épais entre lesquels on pouvait à peine passer le bras. Le lit, haut sur ses pieds, était adossé à la muraille extérieure et poussé contre la cloison (de pierre) qui séparait la chambre de M. Darzac de celle de sa femme. En face, dans l’angle de la tour, se trouvait un placard. Au centre de la chambre, une table-guéridon sur laquelle on avait déposé quelques livres de science et tout ce qu’il fallait pour écrire. Et puis, un fauteuil et trois chaises. C’était tout. Il était absolument impossible de se cacher dans cette chambre, si ce n’est, naturellement, dans le placard. Aussi le père et la mère Bernier avaient-ils reçu l’ordre de visiter, chaque fois qu’ils faisaient l’appartement, ce placard où M. Darzac enfermait ses vêtements ; et Rouletabille lui-même qui, en l’absence des Darzac, venait de temps à autre jeter, dans les chambres de la Tour Carrée, le coup d’œil du maître, ne manquait-il jamais de le fouiller.

Il le fit encore devant moi. Quand nous passâmes ensuite dans la chambre de Mme Darzac, nous étions bien sûrs que nous ne laissions personne derrière nous chez M. Darzac. Aussitôt entré dans l’appartement, Bernier qui nous avait suivis avait eu soin, comme il le faisait toujours, de tirer les verrous qui fermaient intérieurement l’unique porte faisant communiquer l’appartement avec le corridor.

La chambre de Mme Darzac était plus petite que celle de son mari. Mais bien éclairée, à cause de la disposition spéciale des fenêtres et gaie. Aussitôt qu’il y eut mis les pieds, je vis Rouletabille pâlir et tourner vers moi son bon et (alors) mélancolique visage. Il me dit :

— Eh bien, Sainclair, le sentez-vous le parfum de la Dame en noir ?

— Ma foi, non ! je ne sentais rien du tout. La fenêtre, garnie de barreaux comme toutes les autres qui donnaient sur la pleine mer, était, du reste, grande ouverte et une brise légère faisait voleter l’étoffe que l’on avait tirée sur une tringle au-dessus d’une « penderie » qui garnissait un côté de la muraille. L’autre côté était occupé par le lit. Cette penderie était si haut placée que les robes et peignoirs qui la garnissaient et que l’étoffe qui la recouvrait ne tombaient point jusqu’au parquet, de telle sorte qu’il eût été absolument impossible à quelqu’un qui eût voulu se cacher là de dissimuler ses pieds et le bas de ses jambes. Comme la tringle sur laquelle glissaient les portemanteaux était des plus légères, il n’eût pu également s’y suspendre. Rouletabille n’en examina pas moins avec soin cette garde-robe. Pas de placard dans cette pièce. Table-toilette, table-bureau, un fauteuil, deux chaises et les quatre murs, entre lesquels personne que nous, en toute vérité évidente du bon Dieu.

Rouletabille, après avoir regardé sous le lit, donna le signal du départ et nous balaya d’un geste de l’appartement. Il en sortit le dernier. Bernier ferma aussitôt la porte avec la petite clef qu’il remit dans la poche du haut de son veston que fermait une boutonnière qu’il boutonna. Nous fîmes le tour des corridors et aussi celui de l’appartement du vieux Bob, composé d’un salon et d’une chambre aussi facile à visiter que l’appartement Darzac. Personne dans l’appartement, ameublement sommaire, un placard, une bibliothèque, à peu près vides, aux portes ouvertes. Quand nous sortîmes de l’appartement, la mère Bernier venait de placer sa chaise sur le pas de sa porte, ce qui lui permettait de voir plus clair à sa besogne qui était toujours celle du pelage des pommes de terre dites « saucisses ».

Nous entrâmes dans la pièce occupée par les Bernier et la visitâmes comme le reste. Les autres étages étaient inhabités et communiquaient avec le rez-de-chaussée par un petit escalier intérieur qui commençait dans l’angle O3 pour aboutir au sommet de la tour. Une trappe dans le plafond de la pièce habitée par les Bernier fermait cet escalier. Rouletabille demanda un marteau et des clous et encloua la trappe. Cet escalier devenait inutilisable.

On pouvait dire en principe et en fait que rien n’échappait à Rouletabille et que celui-ci ayant fait sa tournée dans la Tour Carrée n’y laissa personne d’autres que le père et la mère Bernier quand nous en fûmes sortis tous deux. On peut dire également qu’aucun être humain ne se trouvait dans l’appartement des Darzac avant que Bernier, quelques minutes plus tard, ne l’eût ouvert lui-même à M. Darzac, ainsi que je vais le raconter.

Il était environ cinq heures moins cinq quand, laissant Bernier dans son corridor, devant la porte de l’appartement Darzac, Rouletabille et moi nous nous retrouvâmes dans la Cour du Téméraire.

À ce moment, nous gagnons le terre-plein de l’ancienne tour B″. Nous nous asseyons sur le parapet, les yeux tournés vers la terre, attirés par la réverbération sanglante des Rochers Rouges. Justement, voilà que nous apercevons, vers le bord de la Barma Grande, qui ouvre sa gueule mystérieuse dans la face flamboyante des Baoussé Roussé, la silhouette agitée et funéraire du vieux Bob. Il est la seule chose noire dans la nature. La falaise rouge surgit des eaux dans un tel élan radieux qu’on pourrait la croire toute chaude et toute fumante encore du feu central qui l’a mise au monde. Par quel prodigieux anachronisme, ce moderne croque-mort, avec sa redingote et son chapeau haut de forme, s’agite-t-il, grotesque et macabre, devant cette caverne trois cents fois millénaire, creusée dans la lave ardente pour servir de premier toit à la première famille, aux premiers jours de la terre ? Pourquoi ce fossoyeur sinistre dans ce décor embrasé ? Nous le voyons brandir son crâne et nous l’entendons rire… rire… rire. Ah ! son rire nous fait mal maintenant, nous déchire les oreilles et le cœur.

Du vieux Bob, notre attention s’en va à M. Robert Darzac qui vient de passer la poterne du jardinier et qui traverse la Cour du Téméraire. Il ne nous voit pas. Ah ! il ne rit pas, lui ! Rouletabille le plaint et il comprend qu’il soit à bout de patience. Dans l’après-midi, il a encore dit à mon ami qui me l’a répété : « Huit jours, c’est beaucoup ! je ne sais pas si je pourrai supporter ce supplice encore huit jours. — Et où irez-vous ? lui demanda Rouletabille. — À Rome ! a-t-il répondu. » Évidemment, la fille du professeur Stangerson ne le suivra maintenant que là et Rouletabille croit que c’est cette idée que le pape pourra arranger son affaire qui a mis ce voyage dans la cervelle de ce pauvre M. Darzac. Pauvre, pauvre M. Darzac ! Non, vraiment, il ne faut pas en sourire. Nous ne le quittons pas des yeux jusqu’à la porte de la Tour Carrée. Il est certain « qu’il n’en peut plus » ! Sa taille s’est encore voûtée. Il a les mains dans les poches. Il a l’air dégoûté de tout ! de tout ! Oui, il a l’air dégoûté de tout, avec ses mains dans ses poches ! Mais, patience, il sortira les mains de ses poches et l’on ne sourira pas toujours ! Et, je puis l’avouer tout de suite, moi qui ai souri… Eh bien, M. Darzac m’a procuré, grâce à l’aide géniale de Rouletabille, le frisson d’épouvante le plus affreux qui puisse secouer des moelles humaines, en vérité ! Alors ! Alors, qu’est-ce qui l’aurait cru !…

M. Darzac s’en fut tout droit à la Tour Carrée, où il trouva naturellement Bernier qui lui ouvrit son appartement. Comme Bernier était sorti devant la porte de l’appartement, qu’il avait la clef dans sa poche et que, dans l’appartement, il fut établi par la suite qu’aucun barreau n’avait été scié, nous établissons que lorsque M. Darzac entre dans sa chambre, il n’y a personne dans l’appartement. Et c’est la vérité.

Évidemment tout cela a été bien précisé après, par chacun de nous ; mais si je vous en parle avant, c’est que je suis déjà hanté par « l’inexplicable » qui se prépare dans l’ombre et qui est prêt à éclater.

À ce moment, il est cinq heures.

Rouletabille et moi restâmes une heure environ à bavarder, autrement dit, à continuer à nous « monter la tête », sur le terre-plein de cette tour B″. Tout à coup, Rouletabille me donna un petit coup sec sur l’épaule et fit : « Mais, j’y pense !… » et il s’en fut dans la Tour Carrée où je le suivis. J’étais à cent lieues de deviner à quoi il pensait. Il pensait au sac de pommes de terre de la mère Bernier qu’il vida entièrement sur le plancher de leur chambre pour la plus grande stupéfaction de la bonne femme ; puis, content de ce geste qui répondait évidemment à une préoccupation de son esprit, il revint avec moi dans la Cour du Téméraire, cependant que, derrière nous, le père Bernier riait encore des pommes de terre répandues.

Mme Darzac se montra un instant à la fenêtre de la chambre occupée par son père, au premier étage de la Louve.

La chaleur était devenue insupportable. Nous étions menacés d’un violent orage et nous aurions voulu qu’il éclatât tout de suite…

Ah ! l’orage nous soulagerait beaucoup… La mer a la tranquillité lourde et épaisse d’une nappe oléagineuse. Ah ! la mer est pesante, et l’air est pesant, et nos poitrines sont pesantes. Il n’y a de léger sur la terre et dans les cieux que le vieux Bob qui est réapparu sur le bord de la Barma Grande et qui s’agite encore. On dirait qu’il danse. Non, il fait un discours. À qui ! Nous nous penchons sur le parapet pour voir. Il y a évidemment quelqu’un sur la grève à qui le vieux Bob tient des propos préhistoriques. Mais des feuilles de palmier nous cachent l’auditoire du vieux Bob. Enfin l’auditoire remue et s’avance ; il s’approche du professeur noir, comme l’appelle Rouletabille. Cet auditoire est composé de deux personnes : Mrs Edith… c’est bien elle, avec ses grâces languissantes, sa façon de s’appuyer sur le bras de son mari… Au bras de son mari ! Mais celui-ci n’est point son mari ! Quel est donc cet homme, ce jeune homme, au bras de qui Mrs Edith s’appuie avec tant de grâces languissantes ?

Rouletabille se retourne, cherchant autour de nous quelqu’un pour nous renseigner : Mattoni ou Bernier. Justement Bernier est sur le seuil de la porte de la Tour Carrée. Rouletabille lui fait signe. Bernier nous rejoint et son œil suit la direction indiquée par l’index de Rouletabille.

— Qui est avec Mrs Edith ? demande le reporter. Savez-vous ?…

— Ce jeune homme ? répond sans hésiter Bernier, c’est le prince Galitch.

Rouletabille et moi, nous nous regardons. Il est vrai que nous n’avions jamais encore vu marcher de loin le prince Galitch ; mais vraiment je ne me serais pas imaginé cette démarche… et puis, il ne me semblait pas si grand… Rouletabille me comprend, hausse les épaules…

— C’est bien, dit-il à Bernier… Merci…

Et nous continuons de regarder Mrs Edith et son prince.

— Je ne puis dire qu’une chose, fait Bernier avant de nous quitter, c’est que c’est un prince qui ne me revient pas. Il est trop doux. Il est trop blond, il a des yeux trop bleus. On dit qu’il est russe. Ça va, ça vient, ça quitte le pays sans dire gare ! L’avant-dernière fois qu’il était invité ici à déjeuner, Madame et Monsieur l’attendaient et n’osaient commencer sans lui. Eh bien, on a reçu une dépêche où il priait de l’excuser, parce qu’il avait manqué le train. La dépêche était datée de Moscou…

Et Bernier, ricanant drôlement, retourne sur le seuil de sa tour.

Nos yeux fixent toujours la grève. Mrs Edith et le prince continuent leur promenade vers la grotte de Roméo et Juliette ; le vieux Bob cesse soudain de gesticuler, descend de la Barma Grande, s’en vient vers le château, y entre, traverse la baille, et nous voyons très bien (du haut du terre-plein de la tour B″) qu’il a fini de rire. Le vieux Bob est devenu la tristesse même. Il est silencieux. Il passe maintenant sous la poterne. Nous l’appelons ; il ne nous entend pas. Il porte devant lui à bras tendus son plus vieux crâne et tout à coup, voilà qu’il devient furieux. Il adresse les pires injures au plus vieux crâne de l’humanité. Il descend dans la Tour Ronde et nous avons entendu quelque temps encore les éclats de sa colère jusqu’au fond de la batterie basse. Des coups sourds y retentissaient. On eût dit qu’il se battait contre les murs.

Six heures, à ce moment, sonnaient à la vieille horloge du Château Neuf. Et, presque en même temps, un roulement de tonnerre se fit entendre sur la mer lointaine. Et la ligne de l’horizon devint toute noire.

Alors, un garçon d’écurie, Walter, une brave brute, incapable d’une idée, mais qui avait montré depuis des années un dévouement de bête à son maître, qui était le vieux Bob, passa sous la poterne du jardinier, entra dans la Cour de Charles le Téméraire et vint à nous. Il me tendit une lettre, il en donna une également à Rouletabille et continua son chemin vers la Tour Carrée.

Sur ce, Rouletabille lui demanda ce qu’il allait faire à la Tour Carrée. Il répondit qu’il allait porter au père Bernier le courrier de M. et Mme Darzac ; tout ceci en anglais, car Walter ne connaît que cette langue ; mais nous, nous la parlons suffisamment pour la comprendre. Walter était chargé de distribuer le courrier depuis que le père Jacques n’avait plus le droit de s’éloigner de sa loge. Rouletabille lui prit le courrier des mains et lui dit qu’il allait faire lui-même la commission.

Quelques gouttes d’eau commençaient alors à tomber.

Nous nous dirigeâmes vers la porte de M. Darzac. Dans le corridor, à cheval sur une chaise, le père Bernier fumait sa pipe.

— M. Darzac est toujours là ? demanda Rouletabille.

— Il n’a pas bougé, répondit Bernier.

Nous frappons. Nous entendons les verrous que l’on tire de l’intérieur (ces verrous doivent toujours être poussés dès que la personne est entrée. Règlement Rouletabille).

M. Darzac est en train de ranger sa correspondance quand nous pénétrons chez lui. Pour écrire, il s’asseyait devant la petite table-guéridon, juste en face de la porte R et faisait face à cette porte.

Mais suivez bien tous nos gestes. Rouletabille grogne de ce que la lettre qu’il lit confirme le télégramme qu’il a reçu le matin et le presse de revenir à Paris : son journal veut absolument l’envoyer en Russie.

M. Darzac lit avec indifférence les deux ou trois lettres que nous venons lui remettre et les met dans sa poche. Moi, je tends à Rouletabille la missive que je viens de recevoir ; elle est de mon ami de Paris qui, après m’avoir donné quelques détails sans importance sur le départ de Brignolles, m’apprend que ledit Brignolles se fait adresser son courrier à Sospel, à l’hôtel des Alpes. Ceci est extrêmement intéressant et M. Darzac et Rouletabille se réjouissent du renseignement. Nous convenons d’aller à Sospel le plus tôt qu’il nous sera possible, et nous sortons de l’appartement Darzac. La porte de la chambre de Mme Darzac n’était pas fermée. Voilà ce que j’observai en sortant. J’ai dit, du reste, que Mme Darzac n’était point chez elle. Aussitôt que nous fûmes sortis, le père Bernier referma à clef la porte de l’appartement, aussitôt… aussitôt… je l’ai vu, vu, vu… aussitôt et il mit la clef dans sa poche, dans la petite poche d’en haut de son veston. Ah ! je le vois encore mettre la clef dans sa petite poche d’en haut de son veston, je le jure !… et il en a boutonné le bouton.

Puis nous sortons de la Tour Carrée, tous les trois, laissant le père Bernier dans son corridor, comme un bon chien de garde qu’il est et qu’il n’a jamais cessé d’être jusqu’au dernier jour. Ce n’est pas parce qu’on a un peu braconné qu’on ne saurait être un bon chien de garde. Au contraire, ces chiens-là, ça braconne toujours. Et je le dis hautement, dans tout ce qui va suivre, le père Bernier a toujours fait son devoir et n’a jamais dit que la vérité. Sa femme aussi, la mère Bernier, était une excellente concierge, intelligente, et avec ça pas bavarde. Aujourd’hui qu’elle est veuve, je l’ai à mon service. Elle sera heureuse de lire ici le cas que je fais d’elle et aussi l’hommage rendu à son mari. Ils l’ont mérité tous les deux.

Il était environ six heures et demie, quand, au sortir de la Tour Carrée, nous allâmes rendre visite au vieux Bob dans sa Tour Ronde, Rouletabille, M. Darzac et moi. Aussitôt entré dans la batterie basse, M. Darzac poussa un cri en voyant l’état dans lequel on avait mis un lavis auquel il travaillait depuis la veille pour essayer de se distraire, et qui représentait le plan à une grande échelle du château fort d’Hercule tel qu’il existait au xve siècle, d’après des documents que nous avait montrés Arthur Rance. Ce lavis était tout à fait gâché et la peinture en avait été toute barbouillée. Il tenta en vain de demander des explications au vieux Bob, qui était agenouillé auprès d’une caisse contenant un squelette, et si préoccupé par une omoplate qu’il ne lui répondit même pas.

J’ouvre ici une petite parenthèse pour demander pardon au lecteur de la précision méticuleuse avec laquelle, depuis quelques pages, je reproduis nos faits et gestes ; mais je dois dire tout de suite que les événements les plus futiles ont une importance en réalité considérable, car chaque pas que nous faisons, en ce moment, nous le faisons en plein drame, sans nous en douter, hélas !

Comme le vieux Bob était d’une humeur de dogue, nous le quittâmes, du moins Rouletabille et moi. M. Darzac resta en face de son lavis gâché, et pensant sans doute à tout autre chose.

En sortant de la Tour Ronde, Rouletabille et moi levâmes les yeux au ciel qui se couvrait de gros nuages noirs. La tempête était proche. En attendant, la pluie tombait déjà et nous étouffions.

— Je vais me jeter sur mon lit déclarai-je… Je n’en puis plus… Il fait peut-être frais là-haut, toutes fenêtres ouvertes…

Rouletabille me suivit dans le Château Neuf. Soudain, comme nous étions arrivés sur le premier palier du vaste escalier branlant, il m’arrêta :

— Oh ! oh ! fit-il à voix basse, elle est là…

— Qui ?

— La Dame en noir ! Vous ne sentez pas que tout l’escalier en est embaumé ?

Et il se dissimula derrière une porte en me priant de continuer mon chemin sans plus m’occuper de lui ; ce que je fis.

Quelle ne fut pas ma stupéfaction, en poussant la porte de ma chambre, de me trouver face à face avec Mathilde !…

Elle poussa un léger cri et disparut dans l’ombre, s’envolant comme un oiseau surpris. Je courus à l’escalier et me penchai sur la rampe. Elle glissait le long des marches comme un fantôme. Elle fut bientôt au rez-de-chaussée et je vis au-dessous de moi Rouletabille qui, penché sur la rampe du premier palier, regardait, lui aussi.

Et il remonta jusqu’à moi.

— Hein ! fit-il, qu’est-ce que je vous avais dit !… La malheureuse !

Il paraissait à nouveau très agité.

— J’ai demandé huit jours à M. Darzac… Il faut que tout soit fini dans vingt-quatre heures ou je n’aurai plus la force de rien !…

Et il s’affala tout à coup sur une chaise. « J’étouffe !… gémit-il, j’étouffe ! » Et il arracha sa cravate. « De l’eau ! » J’allais lui chercher une carafe, mais il m’arrêta : « Non !… c’est l’eau du ciel qu’il me faut ! » Et il montra le poing au ciel noir qui ne crevait toujours point.

Dix minutes, il resta assis sur cette chaise, à penser. Ce qui m’étonnait, c’est qu’il ne me posait aucune question sur ce que la Dame en noir était venue faire chez moi. J’aurais été bien embarrassé de lui répondre. Enfin, il se leva :

— Où allez-vous ?

— Prendre la garde à la poterne.

Il ne voulut même point venir dîner et demanda qu’on lui apportât là sa soupe, comme à un soldat. Le dîner fut servi à huit heures et demie à la Louve. Robert Darzac, qui venait de quitter le vieux Bob, déclara que celui-ci ne voulait pas dîner. Mrs Edith, craignant qu’il ne fût souffrant, s’en fut tout de suite à la Tour Ronde. Elle ne voulut point que Mr Arthur Rance l’accompagnât. Elle paraissait en fort mauvais termes avec son mari. La Dame en noir arriva sur ces entrefaites avec le professeur Stangerson. Mathilde me regarda douloureusement avec un air de reproche qui me troubla profondément. Ses yeux ne me quittaient point. Personne ne mangea. Arthur Rance ne cessait de regarder la Dame en noir. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. On suffoquait. Un éclair et un violent coup de tonnerre se succédèrent rapidement et, tout à coup, ce fut le déluge. Un soupir de soulagement détendit nos poitrines oppressées. Mrs Edith revenait juste à temps pour n’être point noyée par la pluie furieuse qui semblait devoir engloutir la presqu’île.

Elle raconta avec animation qu’elle avait trouvé le vieux Bob le dos courbé devant son bureau, et la tête dans les mains. Il n’avait point répondu à ses questions. Elle l’avait secoué amicalement, mais il avait fait l’ours. Alors, comme il tenait obstinément ses mains sur ses oreilles, elle l’avait piqué, avec une petite épingle à tête de rubis, dont elle retenait à l’ordinaire les plis du fichu léger qu’elle jetait le soir sur ses épaules. Il avait grogné, lui avait attrapé la petite épingle à tête de rubis et l’avait jetée en rageant sur son bureau. Et puis, il lui avait enfin parlé brutalement, comme il ne l’avait encore jamais fait : « Vous, madame ma nièce, laissez-moi tranquille. » Mrs Edith en avait été si peinée qu’elle était sortie sans ajouter un mot, se promettant de ne plus remettre, ce soir-là, les pieds à la Tour Ronde. En sortant de la Tour Ronde, Mrs Edith avait tourné la tête pour voir une fois encore son vieil oncle et elle avait été stupéfaite de ce qu’il lui avait été donné d’apercevoir. Le plus vieux crâne de l’humanité était sur le bureau de l’oncle sens dessus dessous, la mâchoire en l’air toute barbouillée de sang, et le vieux Bob, qui s’était toujours conduit d’une façon correcte avec lui, le vieux Bob crachait dans son crâne ! Elle s’était enfuie, un peu effrayée.

Là-dessus, Robert Darzac rassura Mrs Edith en lui disant que ce qu’elle avait pris pour du sang était de la peinture. Le crâne du vieux Bob était badigeonné de la peinture de Robert Darzac.

Je quittai le premier la table pour courir à Rouletabille, et aussi pour échapper au regard de Mathilde. Qu’est-ce que la Dame en noir était venue faire dans ma chambre ? Je devais bientôt le savoir.

Quand je sortis, la foudre était sur nos têtes et la pluie redoublait de force. Je ne fis qu’un bond jusqu’à la poterne. Pas de Rouletabille ! Je le trouvai sur la terrasse B″, surveillant l’entrée de la Tour Carrée et recevant tout l’orage sur le dos.

Je le secouai pour l’entraîner sous la poterne.

— Laisse donc, me disait-il… Laisse donc ! C’est le déluge ! Ah ! comme c’est bon ! comme c’est bon ! toute cette colère du ciel ! Tu n’as donc pas envie de hurler avec le tonnerre, toi ! Eh bien, moi, je hurle, écoute ! Je hurle !… Je hurle !… Heu ! heu ! heu !… Plus fort que le tonnerre !… Tiens ! on ne l’entend plus !…

Et il poussa dans la nuit retentissante, au-dessus des flots soulevés, des clameurs de sauvage. Je crus, cette fois, qu’il était devenu vraiment fou. Hélas ! le malheureux enfant exhalait en cris indistincts l’atroce douleur qui le brûlait, dont il essayait en vain d’étouffer la flamme dans sa poitrine héroïque : la douleur du fils de Larsan !

Et tout à coup je me retournai, car une main venait de me saisir le poignet et une forme noire s’accrochait à moi dans la tempête :

— Où est-il ?… Où est-il ?

C’était Mme Darzac qui cherchait, elle aussi, Rouletabille. Un nouvel éclat de la foudre nous enveloppa. Rouletabille, dans un affreux délire, hurlait au tonnerre à se déchirer la gorge. Elle l’entendit. Elle le vit. Nous étions couverts d’eau, trempés par la pluie du ciel et par l’écume de la mer. La jupe de Mme Darzac claquait dans la nuit comme un drapeau noir et m’enveloppait les jambes. Je soutins la malheureuse, car je la sentais défaillir, et, alors, il arriva ceci que, dans ce vaste déchaînement des éléments, au cours de cette tempête, sous cette douche terrible, au sein de la mer rugissante, je sentis tout à coup son parfum, le doux et pénétrant et si mélancolique parfum de la Dame en noir !… Ah ! je comprends ! Je comprends comment Rouletabille, s’en est souvenu par delà les années… Oui, oui, c’est une odeur pleine de mélancolie, un parfum pour tristesse intime… Quelque chose comme le parfum isolé et discret et tout à fait personnel d’une plante abandonnée, qui eût été condamnée à fleurir pour elle toute seule, toute seule… Enfin ! c’est un parfum qui m’a donné de ces idées-là et que j’ai essayé d’analyser comme ça, plus tard… parce que Rouletabille m’en parlait toujours… Mais c’était un bien doux et bien tyrannique parfum qui m’a comme enivré tout d’un coup là au milieu de cette bataille des eaux et du vent et de la foudre, tout d’un coup, quand je l’ai eu saisi. Parfum extraordinaire ! Ah ! extraordinaire, car j’avais passé vingt fois auprès de la Dame en noir sans découvrir ce que ce parfum avait d’extraordinaire, et il m’apparaissait dans un moment où les plus persistants parfums de la terre ― et même tous ceux qui font mal à la tête ― sont balayés comme une haleine de rose par le vent de mer. Je comprends que lorsqu’on l’avait, je ne dis pas senti, mais saisi (car enfin tant pis si je me vante, mais je suis persuadé que tout le monde ne pourrait à son gré comprendre le parfum de la Dame en noir, et il fallait certainement pour cela être très intelligent, et il est probable que, ce soir-là, je l’étais plus que les autres soirs, bien que, ce soir-là, je ne dusse rien comprendre à ce qui se passait autour de moi). Oui, quand on avait saisi une fois cette mélancolique et captivante, et adorablement désespérante odeur, ― eh bien, c’était pour la vie ! et le cœur devait en être embaumé, si c’était un cœur de fils comme celui de Rouletabille ; ou embrasé, si c’était un cœur d’amant, comme celui de M. Darzac ; ou empoisonné, si c’était un cœur de bandit, comme celui de Larsan… Non ! non, on ne devait plus pouvoir s’en passer jamais ! et, maintenant, je comprends Rouletabille et Darzac et Larsan et tous les malheurs de la fille du professeur Stangerson !…

Donc, dans la tempête, s’accrochant à mon bras, la Dame en noir appelait Rouletabille et une fois encore Rouletabille nous échappa, bondit, se sauva à travers la nuit en criant : « Le parfum de la Dame en noir ! Le parfum de la Dame en noir !…

La malheureuse sanglotait. Elle m’entraîna vers la tour. Elle frappa de son poing désespéré à la porte que Bernier nous ouvrit, et elle ne s’arrêtait point de pleurer. Je lui disais des choses banales, la suppliant de se calmer, et cependant j’aurais donné ma fortune pour trouver des mots qui, sans trahir personne, lui eussent peut-être fait comprendre quelle part je prenais au drame qui se jouait entre la mère et l’enfant.

Brusquement elle me fit entrer à droite, dans le salon qui précédait la chambre du vieux Bob, sans doute parce que la porte en était ouverte. Là, nous allions être aussi seuls que si elle m’avait fait entrer chez elle, car nous savions que le vieux Bob travaillait tard dans la Tour du Téméraire.

Mon Dieu ! Dans cette soirée horrible, le souvenir de ce moment que je passai en face de la Dame en noir n’est pas le moins douloureux. J’y fus mis à une épreuve à laquelle je ne m’attendais point et quand, à brûle-pourpoint, sans qu’elle prît même le temps de nous plaindre de la façon dont nous venions d’être traités par les éléments ― car je ruisselais sur le parquet comme un vieux parapluie ― elle me demanda : « Il y a longtemps, monsieur Sainclair, que vous êtes allé au Tréport ? » je fus plus ébloui, étourdi que par tous les coups de foudre de l’orage. Et je compris que, dans le moment même que la nature entière s’apaisait au dehors, j’allais subir, maintenant que je me croyais à l’abri, un plus dangereux assaut que celui que le flot des mers livre vainement depuis des siècles au rocher d’Hercule ! Je dus faire mauvaise contenance et trahir tout l’émoi où me plongeait cette phrase inattendue. D’abord, je ne répondis point ; je balbutiai, et certainement je fus tout à fait ridicule. Voilà des années que ces choses se sont passées. Mais j’y assiste encore comme si j’étais mon propre spectateur. Il y a des gens qui sont mouillés et qui ne sont point ridicules. Ainsi la Dame en noir avait beau être trempée et, comme moi, sortir de l’ouragan, eh bien, elle était admirable avec ses cheveux défaits, son col nu, ses magnifiques épaules que moulait la soie légère d’un vêtement, lequel apparaissait à mes yeux extasiés comme une loque sublime, jetée par quelque héritier de Phidias sur la glaise immortelle qui vient de prendre la forme de la beauté ! Je sens bien que mon émotion, même après tant d’années, quand je songe à ces choses, me fait écrire des phrases qui manquent de simplicité. Je n’en dirai point plus long sur ce sujet. Mais ceux qui ont approché la fille du professeur Stangerson me comprendront peut-être, et je ne veux ici, vis-à-vis de Rouletabille, qu’affirmer le sentiment de respectueuse consternation qui me gonfla le cœur devant cette mère divinement belle, qui, dans le désordre harmonieux où l’avait jetée l’affreuse tempête ― physique et morale ― où elle se débattait, venait me supplier de trahir mon serment. Car j’avais juré à Rouletabille de me taire, et voilà, hélas ! que mon silence même parlait plus haut que ne l’avait jamais fait aucune de mes plaidoiries.

Elle me prit les mains et me dit sur un ton que je n’oublierai de ma vie :

— Vous êtes son ami. Dites-lui donc que nous avons assez souffert tous deux !

Et elle ajouta avec un gros sanglot :

— Pourquoi continue-t-il à mentir ?

Moi, je ne répondais rien. Qu’est-ce que j’aurais répondu ? Cette femme avait été toujours si « distante », comme on dit maintenant, vis-à-vis de tout le monde en général et de moi en particulier. Je n’avais jamais existé pour elle… et voilà qu’après m’avoir fait respirer le parfum de la Dame en noir elle pleurait devant moi comme une vieille amie…

Oui, comme une vieille amie… Elle me raconta tout, j’appris tout, en quelques phrases pitoyables et simples comme l’amour d’une mère… tout ce que me cachait ce petit sournois de Rouletabille. Évidemment, ce jeu de cache-cache ne pouvait durer et ils s’étaient bien devinés tous les deux. Poussée par un sûr instinct, elle avait voulu définitivement savoir ce que c’était que ce Rouletabille qui l’avait sauvée et qui avait l’âge de l’autre… et qui ressemblait à l’autre. Et une lettre était venue lui apporter à Menton même la preuve récente que Rouletabille lui avait menti et n’avait jamais mis les pieds dans une institution de Bordeaux. Immédiatement, elle avait exigé du jeune homme une explication, mais celui-ci s’y était âprement dérobé. Toutefois, il s’était troublé quand elle lui avait parlé du Tréport et du collège d’Eu et du voyage que nous avions fait là-bas avant de venir à Menton.

— Comment l’avez-vous su ? m’écriai-je, me trahissant aussitôt.

Elle ne triompha même point de mon innocent aveu, et elle m’apprit d’une phrase tout son stratagème. Ce n’était point la première fois qu’elle venait dans nos chambres quand je l’avais surprise le soir même… Mon bagage portait encore l’étiquette récente de la consigne eudoise.

— Pourquoi ne s’est-il point jeté dans mes bras, quand je les lui ai ouverts ? gémit-elle. Hélas ! Hélas ! s’il se refuse à être le fils de Larsan, ne consentira-t-il jamais à être le mien ?

Rouletabille s’était conduit d’une façon atroce pour cette femme qui avait cru son enfant mort, qui l’avait pleuré désespérément, comme je l’appris plus tard, et qui goûtait enfin, au milieu de malheurs incomparables, à la joie mortelle de voir son fils ressuscité… Ah ! le malheureux !… La veille au soir, il lui avait ri au nez, quand elle lui avait crié, à bout de forces, qu’elle avait eu un fils et que ce fils c’était lui ! Il lui avait ri au nez en pleurant !… Arrangez cela comme vous voudrez ! C’est elle qui me l’a dit et je n’aurais jamais cru Rouletabille si cruel, ni si sournois, ni si mal élevé.

Certes ! il se conduisait d’une façon abominable ! Il était allé jusqu’à lui dire qu’il n’était sûr d’être le fils de personne, pas même d’un voleur ! C’est alors qu’elle était rentrée dans la Tour Carrée et qu’elle avait désiré mourir. Mais elle n’avait pas retrouvé son fils pour le perdre sitôt et elle vivait encore ! J’étais hors de moi ! Je lui baisais les mains. Je lui demandais pardon pour Rouletabille. Ainsi, voilà quel était le résultat de la politique de mon ami. Sous prétexte de la mieux défendre contre Larsan, c’est lui qui la tuait ! Je ne voulus pas en savoir davantage ! J’en savais trop ! Je m’enfuis ! J’appelai Bernier qui m’ouvrit la porte ! Je sortis de la Tour Carrée, en maudissant Rouletabille. Je croyais le trouver dans la Cour du Téméraire, mais celle-ci était déserte.

À la poterne, Mattoni venait de prendre la garde de dix heures. Il y avait une lumière dans la chambre de mon ami. J’escaladai l’escalier branlant du Château Neuf. Enfin ! voici sa porte : je l’ouvre, je l’enfonce. Rouletabille est devant moi :

— Que voulez-vous, Sainclair ?

En quelques phrases hachées, je lui narre tout, et il connaît mon courroux.

— Elle ne vous a pas tout dit, mon ami, réplique-t-il d’une voix glacée. Elle ne vous a pas dit qu’elle me défend de toucher à cet homme !…

— C’est vrai, m’écriai-je… je l’ai entendue !…

— Eh bien ! Qu’est-ce que vous venez me raconter, alors ? continue-t-il, brutal. Vous ne savez pas ce qu’elle m’a dit hier ?… Elle m’a ordonné de partir ! Elle aimerait mieux mourir que de me voir aux prises avec mon père !

Et il ricane, ricane.

— Avec mon père !… Elle le croit sans doute plus fort que moi !…

Il était affreux en parlant ainsi.

Mais, tout à coup, il se transforma et rayonna d’une beauté fulgurante.

— Elle a peur pour moi ! eh bien, moi, j’ai peur pour elle !… Et je ne connais pas mon père… et je ne connais pas ma mère !

À ce moment, un coup de feu déchire la nuit, suivi du cri de la mort ! Ah ! revoilà le cri, le cri de la galerie inexplicable ! Mes cheveux se dressent sur ma tête et Rouletabille chancelle comme s’il venait d’être frappé lui-même !…

Et puis, il bondit à la fenêtre ouverte et une clameur désespérée emplit la forteresse : Maman ! Maman ! Maman !

- ↑ Historique.