Le Premier Hivernage dans les glaces antarctiques/Dans l’Antarctide

III

DANS L’ANTARCTIDE

est donc le 14 janvier 1898 que nous quittions l’île des États et que nous faisions route vers l’Antarctide[1].

À midi, nous effectuons notre premier sondage : 296 mètres. Un deuxième sondage, opéré dans l’après-midi, donne déjà 1,564 mètres. Nous sommes aux confins du plateau continental.

Le lendemain, 15 janvier, nous rencontrons trois voiliers ; puis, l’après-midi, encore trois autres ; tous font route au Nord-Est. Ces navires sont les derniers que nous verrons d’ici longtemps.

Le même jour, à midi, par 55° 51′ Sud et 63° 19′ Ouest, nous obtenons le plus grand brassiage de la coupe que nous avons pratiquée à travers le détroit de Drake : 4 040 mètres.

Puis, nous trouvons encore : le 16, 3 850 mètres ; le 18, 3 800 mètres ; le 20, 2 900 mètres, à midi, et, 9 milles plus au Sud, 1 880 mètres.

L’ensemble de ces chiffres révèle donc l’existence, entre l’Amérique et les terres australes, d’une cuvette à fond plat qui se relève légèrement vers le Sud.

Les sondages dans la mer du cap Horn, qu’une houle constante soulève, sont, des plus délicats. Ce n’est pas sans difficultés qu’on parvient à maintenir le navire à l’aplomb du fil, et, sans l’emploi de l’huile, qu’on ne saurait assez recommander en l’occurrence, nous n’eussions pas toujours réussi.

Nous ne nous sommes pas bornés à faire des sondages. À l’aide de thermomètres à renversement, nous avons déterminé la température de la mer à diverses profondeurs. Nos bouteilles à eau, de Sigsbee, nous ont permis de puiser, soit au fond, soit dans les couches intermédiaires, des échantillons d’eau dont le poids spécifique a été déterminé par Arctowski, dans son petit laboratoire, et qui ont été ensuite précieusement conservés à fin d’analyse ultérieure.

Les albatros au vol majestueux, d’envergure immense, planent nombreux, sur notre sillage. Toujours aux aguets, ils se précipitent sur tout ce qu’on jette ou laisse tomber par-dessus bord ; aussi se laissent-ils prendre facilement à l’hameçon. Les matelots s’amusent à les pêcher à la ligne et se font, avec les os des ailes, de beaux tuyaux de pipe.

Le 19, vers midi, par 61° 06′ Sud 63° 04′ Ouest, nous apercevons pour la première fois, dans le Sud-Ouest, ce que je prends d’abord pour de l’iceblink, c’est-à-dire une lueur blanche, étirée au ciel, que les marins habitués à la navigation polaire savent être le reflet de vastes champs de glace étendus au loin. Les approches des Shetland étant libres de pack (banquise) ce n’est pas, en réalité, de l’iceblink, mais plutôt du landblink (autrement dit, la réverbération sur le ciel de terres couvertes de neige, dont le gisement s’annonce ainsi à l’horizon). Le même jour, nous avons des rafales de neige et, à quatre heures, nous rencontrons le premier iceberg. C’est un petit événement à bord ; et tout le monde accourt curieusement sur le pont pour contempler l’énorme bloc déglacé flottante.

Les oiseaux qui nous accompagnent sont de plus en plus nombreux ; nous reconnaissons des sternes, des albatros, des pigeons du Cap, l’oiseau des tempêtes, d’autres encore.

Le 20 janvier, à quatre heures, par 62° 11′ Sud et 61° 37′ Ouest, nous apercevons la terre dans le Sud-Est. Le temps est couvert ; pendant la nuit, l’atmosphère s’épaissit et bientôt règne une brume opaque. Il fait calme plat, mais la mer reste ondulée par une légère houle d’Ouest. Nous marchons sous toute petite vapeur, toujours le cap au Sud. Nous croisons plusieurs icebergs et nous percevons comme un lointain bruit d’orage, produit par l’effondrement des glaces : ces détonations, soit lointaines et sourdes, soit violentes et stridentes, nous allons les entendre constamment pendant bien des mois.

La brume persiste deux jours encore et nous n’avons des Shetland du Sud, au milieu desquelles nous passons pour entrer dans la baie de Hughes, qu’une vague et éphémère vision.

Le 22, un dramatique et douloureux événement se produit. Nous sommes dans le détroit de Bransfield. Le vent souffle en tempête. La mer est très grosse ; nous embarquons beaucoup. Un des dalots de dessous le vent se trouve obstrué et l’eau s’écoule difficilement. L’officier de quart charge Johansen et Wiencke de dégager cet orifice. Insoucieux du danger et croyant activer sa besogne, Wiencke se suspend en dehors du navire. Au même instant, une immense lame le surprend et l’enlève.

Il ne peut être question de mettre une embarcation à la mer ; la tempête fait rage. Cependant, Wiencke lutte ; il est parvenu à saisir la ligne du loch qui traîne dans le sillage. Avec mille précautions, le docteur, qui se trouve à l’arrière, sur la dunette, l’amène le long du bord. Mais, épuisé par l’effort qu’il a fait, le pauvre Wiencke est sans connaissance ; il ne peut saisir les manœuvres qu’on lui tend.

Lecointe s’offre à descendre à la mer. On lui passe à la ceinture un bout de filin que deux hommes maintiennent, et il se laisse affaler dans l’eau glacée. Il va saisir Wiencke, quand un coup de mer l’en sépare. Le malheureux lâche la ligne du loch à laquelle il était resté convulsivement cramponné ; nous voyons son corps s’éloigner, roulé par les flots, et bientôt, sous nos yeux, il s’engloutit et disparaît à jamais… Tout ce drame s’est déroulé en quelques instants.

Wiencke était aussi aimé de ses chefs que de ses camarades et sa perte est vivement ressentie par tous…

La brume est toujours intense, la pluie alterne avec la neige, et la mer, toujours démontée, brise avec fureur sur les rives d’une terre que, dans une éclaircie, nous apercevons par la hanche de bâbord, et qui doit être l’île Low. Nous prenons l’allure du vent arrière afin de nous mettre à l’abri de cette tcire. Dans leur course errante, des icebergs nous frôlent presque, zébrant le ciel sombre de leurs arêtes livides. Les vagues, avec un grondement sourd, montent à l’assaut du navire dont le pont est balayé par de grands paquets de mer.

Vers six heures, nous arrivons sous le vent de l’île ; durant cette nuit de deuil qui nous sembla, à bord, plus morne et plus sombre, nous gardons la cape.

Le lendemain, 23 janvier, le temps est maniable ; nous gouvernons vers la baie de Hughes de la carte de l’Amirauté portant, en berne, les couleurs belges à la corne d’artimon et les norvégiennes au grand mât.

Nous pénétrons dans cette baie vers 5 heures du soir ; mais il règne une légère brume qui ne nous permet pas de reconnaître exactement la configuration des côtes. Nous sommes entourés de terres élevées ; nous voyons plusieurs icebergs et quelques îles et îlots dont l’un, très dégagé de neige, attire particulièrement notre attention ; les cartes ne l’indiquant pas, je lui donnerai, par la suite, le nom de mon père et le baptiserai îlot Auguste.

À neuf heures trente du soir, nous y effectuons notre premier débarquement. Nous rallions le bord, au bout d’une heure, porteurs d’une assez jolie collection d’échantillons géologiques, de mousses, de lichens, d’œufs de manchots, etc. Nous ramenons aussi deux jeunes manchots vivants.

Pendant le reste de la nuit, nous croisons sous petite vapeur. Il faut fréquemment manœuvrer pour éviter des icebergs. Le temps reste assez épais.

Le 24, le temps est encore assez « bouché ». Nous poursuivons cependant notre exploitation de la baie de Hughes et nous y effectuons encore quelques débarquements.

Les jours suivants, il fait plus clair ; à certains moments, il fait même radieusement beau.

Bien que le soleil disparaisse quelques heures sous l’horizon, nous n’avons plus de nuit : le crépuscule et l’aurore se confondent. Nous en profitons pour travailler sans répit. À peine stoppons-nous quelques heures, très tard dans la soirée.

De grand matin, Lecointe et moi, sommes sur la passerelle ; Arctowski et Racovitza classent les matériaux recueillis la veille ; Cook développe les clichés ; tous attendent impatiemment de nouveaux débarquements ; chacun se met à toutes les besognes : au besoin, les savants manieront l’aviron.

Le 27 janvier, nous pénétrons dans un détroit que nous avons entrevu le 24 — orienté vers le Sud-Ouest — et dont la baie de Hughes forme, en quelque sorte, l’entrée septentrionale.

Ce détroit n’est pas figuré sur les cartes, aussi éprouvons-nous, à nous y engager, cette joie et cette émotion spéciales qui s’emparent des navigateurs lorsque l’étrave de leur navire laboure des flots vierges.

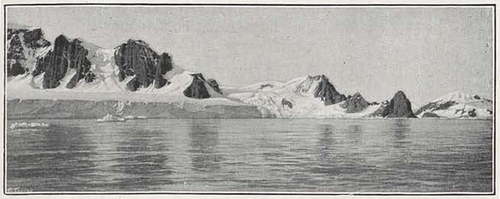

Nous n’avons pas assez de regards pour contempler ces hautes falaises qui plongent dans la mer, ces baies où dévalent des glaciers, ces aiguilles qui pointent dans le ciel. Tout cela est sauvage, stérile, dénudé ; ce sont pourtant nos richesses, puisque ce sont nos découvertes.

Le panorama qui se déroule devant nous, et que nuls autres yeux n’ont jamais contemplé, est d’une grandeur farouche. À mi-hauteur des falaises noires, grises ou rouges, flottent des nuages légers comme d’impalpables gazes ; à leur pied reparaît la glace, d’une blancheur éclatante, qui se teinte d’azur au niveau de la mer. Çà et là flottent des icebergs aux arêtes bizarres, aux formes étranges, châteaux enchantés ou grottes azurées. Les glaciers, semblables à de grands fleuves figés, viennent s’épancher et se perdre dans la mer qui paraît toute noire en opposition avec tant de blancheurs. Les sommets, couronnés de glace et de neige, étincellent de mille feux sous le soleil.

Le soir tout cela est délicieusement diapré de teintes subtiles et mourantes, de bleus et de roses tendres, de violets très pâles, et ce monde nouveau revêt alors des aspects surnaturels et merveilleux.

Nous n’avons pas une heure à perdre : pour faire œuvre utile, il faut travailler rapidement, sans s’arrêter aux détails, de façon à obtenir une bonne carte d’ensemble, indiquant, pour les besoins de la navigation, la physionomie de ces parages. Tandis que les uns sont à terre, les autres, à bord de la Belgica, vont d’un rivage à l’autre, cherchant des points de repère, mesurant des angles, levant la carte.

Notre zèle se double d’enthousiasme.

Quand nous débarquons, Arctowski, détachant avec un marteau des éclats de vulgaire granit, semble un prospecteur cherchant du quartz aurifère ; Racovitza, dans les rares solutions de continuité de l’épais manteau de glace qui recouvre les terres, cueille parfois une graminée minuscule avec les mêmes soins que s’il s’agissait d’une orchidée rarissime…

Sur les plaques de glace, des phoques somnolent béatement ou s’étirent avec volupté sous les caresses du soleil.

Les flots sont peuplés de cétacés. De quelque côté que nous regardions, nous en voyons des jeux de trois ou quatre individus. Durant la nuit, nous entendons leur grand souffle profond qui, seul, avec le cri perçant des manchots et les sourdes détonations produites au loin par le vêlage des glaciers, rompt l’impressionnant silence qui règne autour de nous.

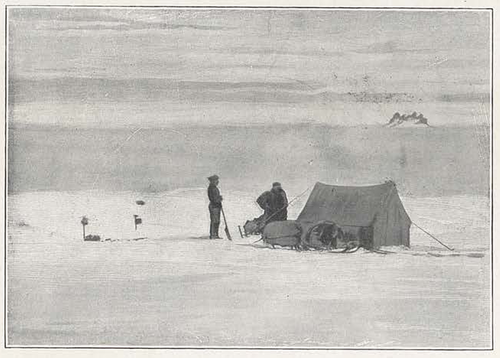

Le 30 janvier, j’entreprends avec Danco, Cook, Arctowski et Amundsen une petite expédition sur l’île Brabant, dans le but d’atteindre un point élevé d’où nous puissions jouir d’une bonne vue d’ensemble et effectuer quelques mesures d’angles. Nous nous munissons de deux traîneaux sur lesquels nous chargeons un théodolite, des vivres pour une quinzaine de jours, notre tente en soie, des skis, des raquettes à neige, un réchaud, du pétrole, des lits-sacs en peau de renne, en un mot tout ce qui est nécessaire pour une excursion de quelque durée sur la neige et la glace.

Nous restâmes huit jours sur cette île, mais sans grand résultat au point de vue des observations — car il régna, presque constamment, une brume épaisse — et sans faire beaucoup de chemin, car les monts Solvay, couverts de glaciers aux crevasses profondes, sont pour ainsi dire impraticables.

Pendant une de nos marches, nous avons une vive alerte :

Danco est attelé au même traîneau que moi ; nous sommes à quelques mètres l’un de l’autre. Soudain, mon brave ami disparaît brusquement comme si une trappe s’était ouverte sous ses pieds. Je m’arc-boute immédiatement pour le retenir. Mais il est

Le 6 février, dans l’après-midi, nous rallions la Belgica et nous sommes tout heureux de remettre les pieds sur le pont de notre bon petit navire, car nous avons beaucoup souffert du froid et de l’humidité pendant les derniers jours de notre expédition alpine.

Poursuivant nos investigations vers l’Ouest, nous arrivâmes, dans la soirée du 8 février, au seuil du Pacifique ; puis contournant l’île Wiencke, nous pénétrâmes encore dans le beau détroit que nous avions découvert et nous explorâmes une vaste baie que nous avions prise tout d’abord pour une issue sur l’Atlantique austral (baie des Flandres)…

Le 12, enfin, après avoir doublé le superbe cap Renard, nous entrons définitivement dans le Pacifique par le chenal de Lemaire.

Nous avons passé exactement vingt jours dans la baie de Hughes et dans notre détroit. Ce temps a été consciencieusement employé.

Commencés dès les premières heures du jour, nos travaux ne cessaient que tard dans la soirée. Nous avons débarqué partout où nous avons pu le faire, en des points suffisamment éloignés et tellement dispersés que les matériaux recueillis donneront certainement la caractéristique de la région.

Malgré les difficultés très grandes qu’ils présentèrent parfois, nos débarquements sur l’Antarctide n’en ont pas moins été plus nombreux que ceux de tous nos devanciers réunis.

Cette simple constatation donne une idée du zèle et du dévouement qu’apportèrent mes compagnons à l’accomplissement de leur tâche.

Lecointe et moi, ne quittions jamais en même temps la Belgica, car celle-ci ne pouvait être mise à l’ancre à cause des icebergs, dont il fallait éviter l’abordage. Généralement le navire restait en panne, prêt à évoluer à la moindre alerte. Quelquefois aussi on l’amarrait à un grand glaçon — ce qu’il fallut faire pour embarquer de l’eau douce, sous forme de neige — mais il arrivait que celui-ci se mettait en mouvement, pivotait sur lui-même ou entraînait le navire vers la terre : il ne restait plus alors qu’à se dégager au plus vite.

Mais nous étions amplement récompensés de nos labeurs.

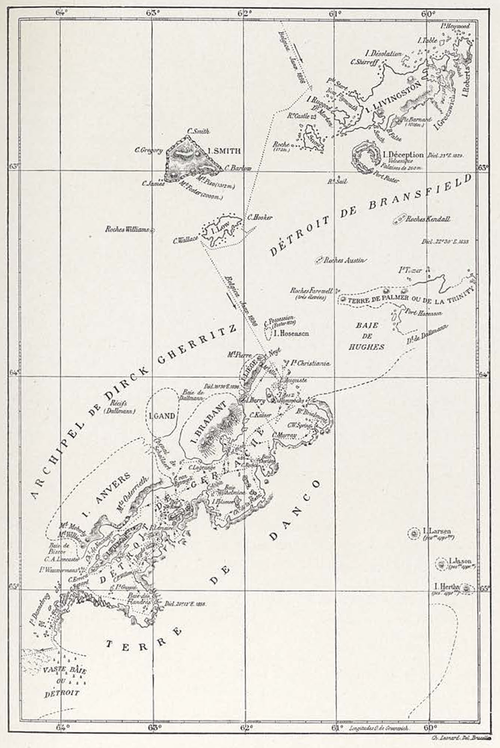

Pendant trois semaines, chaque étape de notre navigation avait modifié, complété la carte antérieure et à chacun de nos vingt débarquements nos collections s’étaient enrichies de spécimens nouveaux.

Comme on peut le constater en comparant notre carte de ces parages à celle de l’Amirauté anglaise, il reste bien peu de chose des contours hypothétiques qui, faute de mieux, avaient été adoptés avant nous. La Belgica a navigué sur des emplacements désignés comme terres ; nous avons débarqué sur des terres qui se superposent à des parties teintées auparavant comme mers.

LES CONTOURS DE LA BAIE DE HUGHES, D’APRÈS LA CARTE DE L’AMIRAUTÉ ANGLAISEDe tous les animaux que nous avons rencontrés au cours de cette exploration les manchots sont, sans contredit, les plus intéressants.

Un peu partout, soit sur les terres qui bordent le détroit, soit sur les îles dont il est parsemé, nous avons trouvé des rockeries ou colonies de ces oiseaux, assemblées bruyantes et comiques que notre approche ne dispersait pas ; n’ayant jamais vu d’hommes avant nous, ils n’ont pas appris à les craindre.

Ils fournirent à Racovitza d’inépuisables sujets d’étude.

« Rien n’étonne plus, dit-il, que la rencontre de cet être bizarre et comique qui s’appelle le manchot. Figurez-vous un petit bonhomme droit sur ses pieds, pourvu de deux larges battoirs à la place de bras, d’une tête, très petite par rapport au corps dodu et replet ; figurez-vous cet être couvert sur le dos d’un habit sombre à taches bleues, s’effilant par derrière en une queue pointue traînant à terre, et orné sur le devant d’un frais plastron blanc et lustré ; mettez cet être en marche sur ses deux pattes et donnez-lui en même temps un petit dandinement cocasse et un constant mouvement de la tête : vous aurez devant

les yeux quelque chose d’irrésistiblement attrayant et comique.

« Ces oiseaux ne peuvent plus voler, car leurs plumes sont très réduites sur les ailes et transformées en sortes d’écailles ; mais, par contre, quels merveilleux nageurs ! À grands coups d’ailes, ils fendent les flots ou bien ils sautent au-dessus de l’eau par bonds successifs, comme des marsouins. À terre, ils sont plus gauches ; cela ne les empêche pas cependant de grimper dans les falaises, à des hauteurs étonnantes. Ils sautent de roche en roche ou bien ils font des rétablissements sur leurs ailes, en s’aidant des pattes et du bec… »

Souvent, à côté de ces villages de manchots, nous avons vu des colonies assez nombreuses de cormorans. Ces oiseaux ont d’ailleurs un grand air de parenté avec les manchots, à cause de leur station verticale.

Quelquefois un bec-en-fourreau venait se poser tout près de nous sur les falaises au pied desquelles nous avions débarqué et que nous gravissions pour recueillir des spécimens de mousses et de lichens. Le bec-en-fourreau est le seul oiseau antarctique qui n’ait pas les pattes palmées ; aussi, simple herbivore, se contente-t-il d’algues et ne va-t-il pas, comme ses compatriotes ailés, chercher sa nourriture au sein des flots. Élégant petit oiseau tout blanc, de la taille d’une colombe, il doit le nom bizarre que lui ont donné les marins, à de singulières protubérances qui lui recouvrent le bec.

Le grand pétrel, lourd, disgracieux et laid, est également un des principaux habitants de ces lieux.

Cet oiseau, dont le plumage varie, suivant les individus, du blanc sale au brun le plus foncé, est le plus grand des oiseaux antarctiques proprement dits ; ses ailes atteignent parfois jusqu’à deux mètres d’envergure. Armé d’un bec puissant, il peut entamer la peau des cadavres de phoques qu’il rencontre sur la glace ou sur les plages. Dès que nous avions tué un phoque — la science a de cruelles exigences — nous pouvions voir les grands pétrels surgir des quatre points cardinaux ; et ils n’attendaient pas toujours que nous eussions quitté les lieux du drame pour profiter de l’aubaine, et se gorger de chair et de sang jusqu’à ne plus pouvoir s’envoler.

La gent ailée est encore représentée dans ces régions désolées par le beau goéland dominicain blanc-gris, avec les ailes et une partie du dos brun foncé, le bec et les pattes jaunes ; les sternes blancs, aux ailes effilées, gracieux au possible ; le pétrel des neiges, tout blanc aussi, avec les pattes et les yeux noirs ; les damiers ou pigeons du Cap ; l’oiseau des tempêtes qui ressemble à l’hirondelle dont il a la taille et le vol élégant, et d’autres encore.

Si les régions antarctiques ne sont habitées ni par l’ours blanc, ni par le bœuf musqué, ni par aucune espèce de renard ou de renne, en un mot par aucun des mammifères que l’homme poursuit sur les terres boréales, elles n’en ont pas moins leur faune terrestre. En vérité, elle est minuscule et rarissime, cette faune terrestre antarctique, et c’est peut-être ce qui lui a valu d’échapper aux investigations de nos prédécesseurs.

Pour la décrire, simple profane, je céderai encore la plume à mon camarade Racovitza qui eut l’honneur d’en découvrir l’existence :

« Nous étions curieux, dit-il, de savoir quelles sont les espèces animales qui utilisent les maigres ressources végétales de ce climat ennemi. Des recherches minutieuses nous permettent d’en dresser la liste. D’abord une podurelle, petite puce des neiges, noire-bleue, sautille sur les roches et parmi les plantes, ou bien s’assemble en grandes bandes sous les pierres plates ou les vieilles coquilles. Ensuite une mouche, la belgica antarctica, pauvre petit être dépourvu de l’attribut important des diptères, puisque ses ailes sont réduites et ne peuvent lui servir pour le vol. Il s’est passé ici ce qui a été déjà signalé pour les insectes habitant les îles océaniques où souffle un vent très fort et très fréquent. Ces insectes, en effet, ont perdu par sélection, et par la réduction de leurs ailes, la faculté de voler, les mieux doués pour le vol étant constamment emportés par le vent et noyés dans la mer. Enfin, il me reste à citer trois ou quatre espèces d’acariens, sortes de petites araignées qui mènent une vie précaire dans les touffes de mousses et de lichens. »

On le voit, il n’y avait pas là matière à ample collection : aussi était-ce surtout de représentants de la faune marine littorale que nous nous enrichissions à chacun de nos débarquements.

Quant à la flore chétive des terres que nous visitâmes, elle se réduit à quelques mousses ou lichens qui tachent çà et là les roches des falaises ; sur les plages, quelques petites algues ; enfin, seule plante phanérogame, une frêle graminée dont Racovitza a trouvé, dans les endroits les plus abrités, de petites plaques que, dans son enthousiasme, il désignait sous le nom de « prairies ». Nous apportâmes cependant un tel acharnement et une telle minutie à fouiller les moindres recoins que, malgré cette pénurie de végétation, les spécimens rapportés par la Belgica ont doublé ou triplé le nombre des espèces antérieurement connues de la flore antarctique.

Si les collections réunies par le naturaliste sont intéressantes et variées, celles du géologue ne le sont pas moins. Dans nos différents débarquements, Arctowski n’a point manqué de prendre des échantillons de toutes les roches qu’il a rencontrées. Il a pu ainsi, en coordonnant ses trouvailles, tracer un bon croquis géologique d’ensemble.

- ↑ C’est ainsi que les géographes désignent le Continent antarctique, et, par extension, toute la région antarctique.