Le Premier Hivernage dans les glaces antarctiques/Texte entier

chef de l’expédition antarctique belge

DANS LES GLACES ANTARCTIQUES

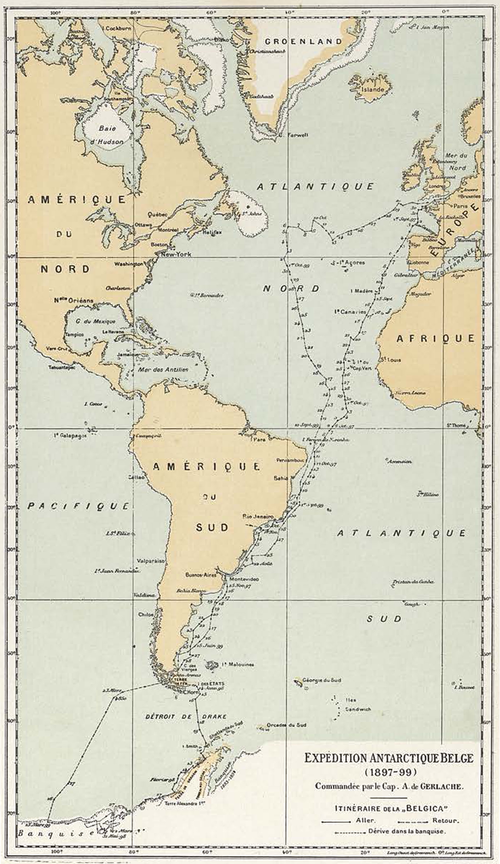

VOYAGE DE LA BELGICA

I

LES PRÉPARATIFS

e 16 août 1897, au matin, la Belgica, escortée par toute une flottille d’embarcations, saluée par les clameurs de la foule et les accents de la Brabançonne, que des coups de canon scandaient à intervalles réguliers, quittait Anvers et descendait l’Escaut pour gagner la mer.

L’expédition qui débutait par ce départ en fête devait être longue et difficile. Moins longue encore et moins difficile, je pense, que n’avait été sa préparation.

Ce matin-là, je ne faisais que partir, et, cependant, mon état d’esprit était celui d’un homme qui vient d’atteindre son but.

J’avais un bon navire sous mes pieds, de vaillants compagnons autour de moi, et devant moi la mer. Il ne me restait plus qu’à naviguer ; et cela, c’était mon métier.

J’en avais fini avec les ingrates besognes d’occasion qui m’avaient absorbé pendant trois ans, fini avec les sollicitations, avec les expédients, avec l’interminable chasse aux ressources indispensables…

Ce départ, c’était la délivrance, l’évasion…, et les espoirs infinis.

… Les régions polaires avaient de bonne heure exercé leur fascination sur mon âme de voyageur.

En 1891 — j’avais 25 ans — ayant appris que Nordenskjöld, l’illustre explorateur arctique, projetait une nouvelle expédition, dirigée cette fois vers l’Antarctide, je lui écrivis pour lui demander de servir à son bord. J’attendis vainement une réponse. Si j’avais pu garder quelque rancune au grand voyageur, ce sentiment se serait dissipé quand j’eus expérimenté personnellement quelle quantité d’offres de service on reçoit en pareil cas.

Cependant, une idée d’abord vague était née, puis s’était précisée dans mon esprit : pourquoi n’entreprendrais-je pas moi-même, de ma propre initiative, un voyage de découvertes dans la zone antarctique, si peu connue ?… En 1894, mon plan était fait. Au mois de septembre, je me hasardai à le confier à quelques membres de l’Académie Royale de Belgique et de la Société Royale de Géographie de Bruxelles. Leur concours me fut tout de suite acquis.

Il me fallait de l’argent, un navire et un personnel.

Où les trouver ?

Pour rendre mon projet réalisable et pour lui donner quelque chance d’aboutir, je devais limiter au strict nécessaire le budget de mes dépenses. C’est dans cet esprit que fut dressé mon devis qui s’élevait à 300 000 francs en chiffres ronds, somme bien modeste si on la compare aux prévisions d’autres expéditions projetées ailleurs à la même époque et qui n’ont été réalisées que six ans plus tard.

Elle était modeste, cette somme, et combien pourtant elle fut difficile à réunir !

En janvier 1896, s’ouvrit à Bruxelles, sous les auspices de la Société Royale de Géographie, une souscription nationale en faveur de l’Expédition.

Déjà un an auparavant, un industriel belge, généreux autant que riche, M. Ernest Solvay, — avais-je besoin de le nommer pour qu’on le reconnût ? — m’avait promis de coopérer pour 25 000 francs aux frais de l’entreprise. Inscrite en tête des listes, cette souscription constitua une belle « étrenne ». Une telle sanction matérielle, apportée à mon projet par un Mécène aussi éclairé, entraîna le succès.

Grâce au concours des comités de propagande qui s’étaient constitués à Anvers, à Liège, à Gand, à Louvain, pour seconder la Société de Géographie dont l’action s’exerçait surtout à Bruxelles, grâce aussi à l’appoint fourni par des fêtes militaires, des concerts, voire des ascensions de ballons, grâce encore au concours de dévoués conférenciers et à l’appui de la Presse belge tout entière, nous avions recueilli en mai plus de 100 000 francs.

C’était un résultat matériel déjà considérable — un résultat moral plus important encore.

Forts de l’appui matériel et moral de l’opinion publique, mes amis et moi nous nous décidâmes à solliciter de la Législature un premier crédit de 100 000 francs ; il fut voté à l’unanimité par les deux Chambres.

Avec un budget aussi restreint que le mien, je ne pouvais songer à faire construire un

L’ÉTRAVE DE LA « BELGICA » navire neuf, sur des plans particuliers. Dès la fin de 1894, je m’étais mis en rapport avec des armateurs de baleiniers écossais et norvégiens. Au commencement de 1890, j’obtins d’une importante maison d’armement de Sandefjord, la faveur de faire à bord d’un de ses navires, une campagne au Nord de Jan-Mayen et dans la banquise du Groenland. C’est au cours de ce voyage que je vis pour la première fois la Patria, qui devait plus tard devenir la Belgica, et qui, moins grande que le bâtiment sur lequel je me trouvais, me parut néanmoins plus solide et plus maniable. La Patria n’était pas à vendre alors, et d’ailleurs mes fonds n’étaient pas encore réunis. Mais je bénéficiai, par la suite, de toute une série de circonstances favorables, et, lorsque l’Expédition fut définitivement décidée, je pus acquérir à très bon compte cet excellent petit navire.

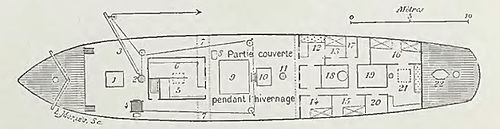

LE NID DE CORBEAUConstruit à Svelvig, près de Drammen, en 1884, il est gréé en trois-mâts-barque avec huniers à rouleau, et pourvu d’une machine auxiliaire de 35 chevaux nominaux. Sa jauge est de 244 tonneaux, mais l’épaisseur de sa robuste membrure est celle d’un bâtiment de tonnage triple. Sa coque est garnie d’un soufflage en greenheart dans toutes les parties exposées au frottement des glaces. Son étrave est renforcée et défendue extérieurement par des bandes en acier ; la proue est élancée, taillée de façon à monter sur la glace pour la briser sous son poids. L’hélice, en acier de Suède très épais, est à deux ailes ; elle est établie dans un châssis qui, pour la marche prolongée à la voile, peut être remonté, dans un puits, le long de coulisses à crémaillères. La jaumière est très large, de sorte qu’on peut, du pont, briser la glace qui viendrait s’y former et rendre impossible la manœuvre du gouvernail ; celui ci est d’une solidité à toute épreuve. Au sommet du grand mât, le nid de corbeau traditionnel sert de poste d’observation.

Long de 30 mètres et large de 6 m. 50 au maître-bau, c’était en réalité un tout petit bâtiment que cette Patria — si petit que j’eus un moment l’intention de lui donner le nom de Coquille.

C’est le 2 juillet 1896 que je tombai d’accord avec le propriétaire de la Patria. Quelques jours plus tard, le pavillon norvégien qui flottait à la corne d’artimon fut amené et remplacé pour toujours par les couleurs belges. Le navire reçut le nom de Belgica.

L’été et l’automne de 1896 furent employés à aménager la Belgica en vue de sa nouvelle destination. Il fallait, d’un baleinier, en faire un navire propre aux recherches scientifiques.

Ces travaux d’appropriation furent interrompus par l’hiver, mais reprirent au printemps de 1897. Au mois de juin, la Belgica était armée et cotée pour un terme de six ans dans la première classe du Bureau Veritas norvégien…

1. Claire-voie du poste de l’équipage. — 2. Mât de misaine. — 3. Bôme de pêche. — 4. Bobine d’enroulement du câble de pêche. — 5. Laboratoire d’océanographie. — 6. Laboratoire de zoologie. — 7. Passerelle. — 8. Machine à souder. — 9. Grand panneau. — 10. Treuil de pêche. — 11. Grand mât. — 12. Salon du commandant. — 13-16. Cabines. — 17. Chambre noire. — 18. Chaudière. — 19. Machine. — 20. Vestiaire. — 21. Carré. — 22. Puits de l’hélice.

J’avais acheté notre matériel et les approvisionnements.

Notre outillage scientifique, acquis aux meilleures sources, était aussi complet que le permettaient les moyens dont je disposais

« Le profane croit naturellement que les misères commencent quand la vigie, de son nid de corbeau, signale les premiers blocs de glace ; il ne se doute pas des mille tracas que causent les préparatifs de l’armement et qui font que le départ définitif paraît être une véritable délivrance… Le choix ou la construction du navire, l’étude des moyens à adopter pour qu’il puisse lutter contre les glaces, la question des approvisionnements, la composition de l’équipage, l’embarquement de ces mille riens auxquels on pense à peine, mais qui sont absolument indispensables pour un séjour de plusieurs années dans des régions inhabitées, tout cela impose à celui qui est chargé de l’installation un fardeau considérable du soucis et de préoccupations…

« Rien que l’élaboration de la liste des objets à emporter, occupe l’esprit nuit et jour, car on sait que le moindre oubli aura des conséquences graves et que le manque d’une bagatelle, telle que du fil, des aiguilles, des allumettes et d’autres objets futiles en apparence, entraîne les suites les plus désagréables… »

C’est ainsi que s’exprimait un jour Weyprecht, à propos de l’organisation d’une semblable expédition, et je ne sais ce que je pourrais ajouter de mon cru qui ne fît double emploi avec ce tableau si précis, sinon que ces préoccupations si multiples et si diverses se sont toujours compliquées pour moi de cruels embarras pécuniaires.

Quel mélange hétéroclite, quel bizarre recueil de correspondance mon copie-lettres de cette époque n’offre-t-il point !

Il est vrai qu’Arctowski, Danco et Racovitza, dont le concours dévoué m’était acquis dès 1896, appliquaient, de leur côté, toute leur activité à la préparation de ce qui les concernait. Mais nous étions généralement éloignés les uns des autres, et comme je n’avais pas de secrétaire — les modestes ressources de l’expédition ne me permettant pas ce luxe — et que, d’autre part, je n’eus que beaucoup plus tard la bonne fortune d’associer Lecointe à mon entreprise, j’étais seul à représenter « l’administration centrale ».

J’achèverai de donner une idée de la minutie qu’il faut apporter aux moindres détails d’organisation, en notant ici un tout petit détail, à la fois plaisant et caractéristique.

Je désirais emporter des pâtes alimentaires ; mais lesquelles choisir ? Du macaroni ? Des nouilles ? Peu importe, pensez-vous — et je fus d’abord tenté de penser de même. Pourtant, avec un peu de réflexion, je m’avisai que le macaroni est rond et creux, tandis que les nouilles sont plates et pleines. Donc, le macaroni devait être écarté, comme tenant plus de place. Et, en effet, avec 16 caisses de nouilles, j’eus l’équivalent en poids de 24 caisses de macaroni…

Le 19 juin 1897 la Belgica reçut la visite de Fridtjof Nansen. Ce jour-là, un banquet nous réunit chez M. Bryde, le correspondant de l’Expédition en Norvège ; ce fut le grand explorateur qui me porta le toast d’adieu.

Une semaine plus tard, le 26 juin, l’ancienne Patria quitta enfin Sandeljord et, après une relâche à Frederikshavn pour embarquer des vivres et divers instruments, elle arriva le 5 juillet à Anvers.

La première des nombreuses difficultés qui m’y attendaient fut plutôt comique. J’avais, pour lester le navire dont le chargement ne devait être complété qu’en Belgique, fait remplir d’eau 12 caissons en tôle, bien que 4 seulement fussent destinés à la provision d’eau. À Anvers, il fallut donc en vider 8 pour y arrimer du charbon. L’équipage était encore incomplet ; nous avions de la besogne plein les bras. Le commandant des pompiers m’offrit l’assistance de ses hommes et j’eus la malencontreuse idée d’accepter. Il y avait quelques badauds sur le quai ; ils virent les pompiers vidant la cale de la Belgica : quelques heures après le bruit se répandait que mon navire faisait eau de toutes parts. La rumeur en parvint en haut lieu ; elle trouva de l’écho au Parlement, et on prétendit faire entrer la Belgica en cale sèche, pour visiter ses fonds. Heureusement, je pus dissiper toutes les craintes en produisant les certificats du Bureau Veritas norvégien : la Belgica fut réhabilitée.

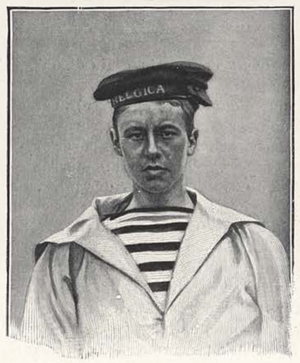

G. LECOINTE, COMMANDANT EN SECONDNous embarquons 160 tonnes de charbon, dont 40 spécialement destinées au chauffage, et environ 40 tonnes de vivres, dont la presque totalité est emballée dans dix mille boîtes de fer-blanc.

Nous sommes prêts au grand départ.

Mais il manque quelque 80,000 francs pour assurer le sort de l’Expédition.

Nous invitons le public à visiter la Belgica ; de nouvelles souscriptions se produisent spontanément, une fête, qui réussit à merveille, se donne à notre profit au Parc d’Anvers.

Mais tout cela ne suffit pas… Je dois, en désespoir de cause, user d’un expédient, faire courir le bruit que, faute d’un complément de ressources, je vais liquider, mettre tout en vente. On s’émeut, et j’obtiens du ministre de l’Intérieur qu’une demande de subsides supplémentaires sera soumise aux Chambres législatives. Un nouveau crédit de 60 000 francs est voté à l’unanimité. Voté oui…, mais non liquidé. Il faut compter avec les lenteurs administratives avant de compter avec… la Banque Nationale. En quittant la Belgique, je devrai, au nom de l’Expédition, une somme assez rondelette à l’un de mes amis.

Le 14 août, je fais signer au personnel subalterne un contrat dont voici les clauses principales :

X… s’embarquera à dater du… 1897, à bord du navire mixte Belgica ou, par la suite, à bord de tout autre navire ou embarcation qui, par fortune de mer ou à raison des nécessités de l’Expédition, viendrait à remplacer provisoirement ou définitivement le dit navire.

Il prend l’engagement de suivre l’Expédition pendant toute sa durée — celle-ci devant être de deux ans, mais pouvant, par suite de circonstances imprévues, être écourtée ou prolongée — et ce, partout où son chef actuel ou celui qui viendrait à lui succéder croira devoir la diriger, tant sur la terre ferme ou sur la glace qu’en pleine mer, quelles que soient d’ailleurs la latitude et la longitude.

Les dernières difficultés étant levées, le départ est enfin fixé.

II

DU NORD AU SUD

Le 16 août donc, à 10 heures du matin, nous levons l’ancre et lentement nous descendons l’Escaut, salués par une foule enthousiaste. Tous les navires amarrés aux quais sont pavoisés.

Nous marchons en tête d’une petite flottille de yachts, de remorqueurs, de chaloupes. L’Émeraude porte les personnages officiels : le ministre de l’Intérieur, les présidents et des membres des Sociétés de Géographie de Bruxelles et d’Anvers, les autorités civiles et militaires, les représentants de la Presse, etc.

À la limite des eaux hollandaises, une vive émotion nous attend : la toute gracieuse reine Whilhelmine a envoyé un cuirassé pour nous escorter jusqu’au large. C’est au Doel qu’a lieu la rencontre, et elle ne laisse pas que d’être émouvante. Le Kortenaar hisse au grand mât les couleurs belges et les salue de vingt et un coups de canon ; à notre bord nous hissons les couleurs hollandaises. L’équipage du cuirassé pousse de retentissants hourras. Sur plusieurs yachts de notre escorte on entonne l’hymne hollandais. Cette scène, éclairée par un merveilleux soleil, est inoubliable…

Les passagers de l’Émeraude passent sur la Belgica pour nous faire leurs adieux. Un à un les yachts belges nous quittent. Le Kortenaar seul nous accompagne jusqu’au large…

Tous, nous nous sentons singulièrement émus.

Pour faire diversion, nous nous efforçons de songer déjà à la joie du retour, à cette joie si spéciale qui, savourée d’avance, fera pendant deux ans le charme de nos rêveries, et que nul ne peut apprécier s’il n’a été séparé par une longue absence des êtres et des lieux qui lui sont chers. Puisse cette heure n’être obscurcie pour nous d’aucune ombre douloureuse !

… Je devais pourtant revoir les miens plus tôt que je ne le supposais.

À peine étions-nous dans la mer du Nord qu’un accident survint à la machine. Nous décidâmes d’aller la réparer à Ostende. Là, deux hommes demandèrent à débarquer. Je repartis aussitôt pour Anvers, afin d’y chercher des remplaçants.

Étrange retour, deux jours après notre sensationnel départ !

Le double contretemps survenu à l’Expédition — accident et défection — eut pourtant une heureuse conséquence. Le 21 août, je fis une précieuse recrue en engageant un jeune étudiant polonais qui, avec une touchante insistance, demandait à être embarqué, fût-ce comme novice. Il devait nous rendre d’importants services comme aide de laboratoire et assistant météorologue, et justifier amplement la formule connue : last but not least[1].

Le surlendemain, lundi 23 août, la brise d’Ouest qui avait soufflé toute la semaine précédente ayant molli, nous appareillâmes. À huit heures du soir, nous levions l’ancre et nous quittions Ostende, salués de trois hourras par l’équipage du yacht royal à côté duquel la Belgica avait mouillé.

Le golfe de Gascogne ne mentit point pour nous à sa réputation de mer difficile. Puis le temps se mit au beau fixe, les brises devinrent favorables et, le 11 septembre, par une soirée idéale, nous mouillions devant Funchal, le port principal de Madère.

Nous n’y séjournâmes guère et, après avoir renouvelé notre provision d’eau douce et embarqué quelques vivres frais, nous reprîmes le large.

La traversée de l’Atlantique fut longue, monotone et plutôt pénible. Les vents alizés nous faussèrent souvent compagnie.

Je ne retrouve au journal du bord aucune notation d’incident marquant. J’y relève cependant cette mention, à la date du 4 octobre :

« À une heure trente, dépassé le quatre-mâts français Antoinette, de Dunkerque, en vue depuis le matin. Au moment où nous sommes par le travers l’un de l’autre, nos couleurs sont hissées simultanément et quelqu’un crie de la dunette du bâtiment français : « Vive la Belgique ! Vivent les hardis explorateurs ! » Tout l’équipage français répète ces vivats, auxquels nous répondons par les cris plusieurs fois répétés de : « Vive la France ! »

Il n’y a pas de place dans un livre de bord pour de longs développements. Mais, en dépit de son laconisme, ce simple procès-verbal suffit à évoquer dans ma mémoire une scène profondément émouvante…

Arctowski et Racovitza souffrent beaucoup du mal de mer. Ils n’en emploient pas moins vaillamment leurs heures valides à aménager les laboratoires, qui finissent par prendre, dans leur exiguïté, un air confortable et sérieux, faisant fort bien augurer de l’avenir…

Une expédition antarctique ne saurait débuter autrement que par une traversée de la zone torride. Futurs explorateurs de la banquise, en attendant d’avoir des glaçons plein la barbe, nous sommes accablés par la chaleur, en dépit de nos sommaires costumes blancs et de nos chapeaux de paille. Dans les cabines, disposées autour de la machine, et soigneusement calfeutrées en prévision des basses températures qui nous attendent, le thermomètre s’élève à plusieurs reprises jusqu’à 55° au-dessus de zéro ; aussi avons-nous installé des hamacs sur le pont et abandonné temporairement nos couchettes.

Les moments gais de la journée sont ceux des repas qui nous réunissent autour de la table du carré. Partie de sujets scientifiques ou plaisants, de souvenirs de voyages ou de la vie d’étudiant, presque toujours la conversation aboutit à l’Antarctide, le mystérieux pays de nos rêves !

Le soir, après le souper, les matelots réunis sur le gaillard d’avant chantent, tantôt de naïves mélodies scandinaves, empreintes toujours d’une teinte très douce de mélancolie, tantôt de bruyants et gais refrains flamands tout débordants de vie, et que l’accordéon allègrement accompagne. Nous les écoutons en faisant les cent pas sur la dunette, en manière de promenade de digestion. À 8 heures, la musique cesse, le changement de quart s’effectue et tout rentre dans le calme.

Nous sommes fréquemment suivis par des dauphins qui s’amusent à lutter de vitesse avec nous, ce qui n’est pas bien difficile. Quand la mer est phosphorescente leurs sillages ondulés semblent autant de grands serpents de feu prêts à nous enlacer : c’est fort beau, un peu fantastique même.

Il nous arrive de rester de longues heures sur le pont, sous le charme des belles nuits tropicales ; bercés par le clapotement monotone de l’eau contre la coque, nous ne nous lassons pas de contempler les milliers d’étoiles scintillantes qui emplissent le ciel et semblent grésiller en se reflétant dans la mer.

Le 6 octobre, passage de la Ligne, fêté avec tout le cérémonial bon enfant du temps jadis. Nombreux sont, à bord, ceux qui n’ont pas encore franchi l’Équateur. Tous se prêtent de bonne grâce au baptême traditionnel, condition essentielle à l’obtention du diplôme que Neptune exige pour le passage d’un hémisphère dans l’autre. Les diplômes de la Belgica, préparés depuis plusieurs jours dans le plus grand mystère, sont illustrés de dessins mettant humoristiquement en relief les petits travers des récipiendaires.

Une distribution de vin et de tabac à l’équipage, un concert, une audition du phonographe complètent la fête.

Nous fîmes ainsi joyeusement notre entrée dans l’hémisphère austral.

Le 15 octobre, nous commençons à faire la toilette de notre petit navire en vue de l’arrivée à Rio-de-Janeiro. La Belgica étant le premier bâtiment belge qui entrera dans ce port, depuis des années, c’est bien le moins qu’il fasse bonne figure, et que nos compatriotes établis là-bas n’aient pas à rougir de nous. Aussi tirons-nous tout le parti possible des quelques pots de couleur dont nous disposons. Il était deux heures de l’après-midi, le 22, lorsque nous pénétrâmes dans la rade de Rio, une des plus merveilleuses du monde.

Une lettre de crédit, qu’on me remit dès l’arrivée et sans laquelle nous restions en panne, m’apprit que l’administration avait enfin déposé chez mes correspondants d’Anvers le montant du second subside gouvernemental.

… La réception que l’on nous fit à Rio restera à jamais dans mon souvenir. Je remplirais un chapitre entier rien qu’à résumer les nombreuses et touchantes marques de sympathie qui nous furent prodiguées pendant les huit jours que dura notre escale, aussi bien par les autorités, la population et le monde savant brésiliens que par les membres de la colonie belge.

Notre ministre, le comte van den Steen de Jehay, prit la peine de nous accompagner dans toutes nos courses et démarches et réunit à sa table, en notre honneur, les ministres et chargés d’affaires étrangers. Le Président de la République nous accorda une audience privée. L’Institut d’Histoire et de Géographie nous admit au nombre de ses membres, nous reçut en une séance extraordinaire et nous exprima en d’inoubliables termes les vœux les plus ardents pour le succès de notre entreprise.

Les marques de sympathie ne se bornèrent pas là : les arsenaux de la Marine furent mis à notre entière disposition et, quant à nos compatriotes, ils allèrent jusqu’à vouloir solder de leurs deniers toutes les petites dépenses que l’Expédition avait été forcée de faire, et dont le total s’élevait à près de deux mille francs.

Presque tous les Belges habitant Rio-de-Janeiro vinrent à bord et m’exprimèrent la joie qu’ils ressentaient à voir enfin, sur la rade, le pavillon national. Quelques-uns étaient tout heureux de parler avec nous wallon ou flamand ; la Belgica était pour eux comme un coin de la patrie retrouvé.

Cependant, le samedi 30 octobre, il fallut partir. La Belgica fut escortée par trois petits vapeurs pavoisés : celui de la Compagnie du Gaz (compagnie belge), à bord duquel se trouvaient le ministre de Belgique et quelques membres de la colonie ; un autre monté par notre compatriote M. Cruls, l’éminent directeur de l’Observatoire, enfin un vapeur de l’État. Nous étions sous petit pavois, les couleurs brésiliennes au grand mât.

Tous les vaisseaux de guerre mouillés sur rade nous saluèrent au passage et hissèrent des signaux nous souhaitant bon succès. À bord du cuirassé anglais Retribution, le commandant et son état-major, alignés sur le pont arrière, donnèrent eux-mêmes le signal des vivats à l’équipage rangé à l’avant et massé dans les haubans, face à la Belgica, tandis que l’homme de garde présentait les armes. Sur le Fort Villegagnon, devant lequel nous passâmes, une musique militaire joua la Brabançonne…

Notre traversée jusqu’à Punta-Arenas devant encore durer plusieurs semaines, Racovitza, que le mal de mer avait le plus éprouvé, nous avait quittés à Rio. Il avait pris passage sur un paquebot rapide, qui le conduisit en six jours dans le détroit de Magellan où il put, en nous attendant, se livrer à des recherches zoologiques et botaniques.

En revanche, nous avions embarqué le Dr Cook, dont l’engagement s’était véritablement fait à la yankee, et avec lequel je n’avais échangé jusque-là que quelques mots — par câble.

Le 8 novembre, au moment où nous entrons dans le Rio de la Plata, un pampero nous assaille. Je me décide à aller étaler ce coup de vent de suroit à l’abri du cap Polonio. Le lendemain, nous profitons d’une embellie pour nous rendre à terre où nous recevons un accueil cordial des vingt personnes qui habitent là deux ou trois maisonnettes bâties autour du phare.

Ces braves gens vivent de la chasse aux phoques qui se pratique tous les ans, du 15 mai au 14 octobre, sur les îlots gisant en chapelet à quelques encablures de la côte ; la petite colonie a capturé cette année 9 000 phoques et elle a établi une fonderie de graisse.

… Du 11 au 14 novembre, escale à Montevideo. Un compatriote rencontré là me conduit au marché. Pendant deux heures, nous y marchandons des légumes, des fruits, de la volaille, de la viande et du poisson.

Cette promenade me remet en mémoire une première visite que je fis, il y a quelque dix ans, à ce même marché de Montevideo. J’étais alors matelot à bord d’un voilier anglais, parti d’Anvers pour San-Francisco et que les fortunes de la mer avaient, après six mois de pénible navigation, amené désemparé à Montevideo. Nous n’étions plus que 4 ou 5 matelots, les autres ayant déserté ou ayant été licenciés à leur demande. Tous les jours nous conduisions le capitaine à terre dans une des embarcations du bord. Or, un jour, au lieu de nous renvoyer immédiatement en nous désignant l’heure à laquelle il désirait que nous vinssions le chercher, le capitaine ordonna aux autres hommes de l’attendre et me demanda de l’accompagner au marché. Ne m’attendant pas à cette promenade sur « le plancher des vaches », j’étais nu-pieds, n’ayant d’ailleurs pour tout vêtement qu’une Chemise de flanelle et un pantalon de toile, car il faisait très chaud. Et c’est dans ce simple appareil que j’allai pour la première fois au marché de Montevideo et que j’en revins, tenant dans chaque main une dinde vivante qui se débattait.

Aujourd’hui aussi j’ai acheté des dindes, mais ce n’est plus moi qui les porterai à bord. Dix années ont passé sur ma tête et, de matelot, je suis devenu capitaine. En suis-je plus heureux ? Autrefois, c’était une vie rude, toute pliée sous une obéissance passive ; mais j’avais vingt ans, j’étais insouciant, confiant dans l’avenir. L’avenir rêvé déjà alors, c’est le présent d’aujourd’hui. Mais quelle réalité atteignit jamais au doux éclat des rêves ! Je ne relève plus que de moi-même et pourtant il me faut obéir encore, obéir aux obligations, aux responsabilités de tous genres qui pèsent sur moi… C’était plus facile autrefois…

Pendant notre séjour à Montevideo, je reçois de M. Van Bruyssel, notre ministre à Buenos-Aires, une invitation pressante à aller passer quelques jours dans la capitale argentine, où nos nationaux, très nombreux, désirent nous recevoir et nous fêter. Mais je dois refuser faute de temps.

Je me proposais de quitter Montevideo le 13 de grand matin, quand un incident fâcheux nous causa un retard de vingt-quatre heures : je fus obligé de congédier le cuisinier pour manquement grave à la discipline et je trouvai difficilement à le remplacer en m’adressant à un « marchand d’hommes ».

Un grand journal local publia ce jour-là un long article sur l’Expédition. En terminant, il relata de la façon suivante le débarquement du coq : « Nous apprenons que le cuisinier renonce à l’honneur d’accompagner M. de Gerlache. Nous ne savons si celui-ci est parvenu à le remplacer, mais il y aurait lieu de faire une annonce ainsi conçue : Cuisinier. — On demande un cuisinier pour le Pôle Sud ; on n’est pas exigeant sur les aptitudes culinaires ; mais il faudra cependant qu’il sache accommoder le phoque ; au surplus il ne devra pas être frileux… »

Un cuisinier suédois fut engagé. Il tomba malade le lendemain du départ et dut être débarqué par la suite à Punta-Arenas. Nous appareillons donc le 14 novembre.

Le 17, nous voyons les premiers albatros ; le surlendemain les premiers manchots.

Nous sommes favorisés par le temps. Une brise légère rafraîchit la température ; il fait délicieusement bon.

Les albatros noirs et blancs sont de plus en plus nombreux autour de nous. Sur la mer, de grandes algues ondulent aux caprices des vagues.

Les aurores et les crépuscules, très longs maintenant, déploient toute la magie des couleurs, tout l’orient des plus belles nacres. Quand le soleil a disparu sous l’horizon, le ciel se colore ; un reflet d’or l’illumine longtemps encore et ce n’est que très, très lentement qu’il s’assombrit assez pour que la clarté des étoiles devienne distincte. Alors, à l’avant, la Croix du Sud se dessine, sollicitant nos rêveries vers les prestigieux pays de l’extrême Sud…

Le 26 novembre cependant, le temps se gâte. Le lendemain, une forte tempête du Sud-Ouest s’abat sur nous. La mer est démontée. Je dois recourir au filage de l’huile pour tempérer autour de nous l’action des flots.

La Belgica se comporte à merveille ; mais, vers dix heures du soir, le vent souffle avec une telle violence, la mer est si grosse que je vais me résoudre à « fuir devant le temps » et à chercher l’abri des Falkland, ce qui nous ferait perdre plusieurs jours. Heureusement la brise mollit soudain, le temps devient plus maniable.

Le 29, à cinq heures du matin, nous apercevons le cap des Vierges et, à midi, nous embouquons dans le détroit de Magellan…

La navigation dans le détroit de Magellan, comme en général dans tous les canaux de la Terre de Feu, exige la plus grande attention ; les courants y sont d’une grande violence et l’on y essuie des coups de vent terribles.

Avant d’atteindre Punta-Arenas, on doit franchir deux goulets étroits où les courants de marée atteignent une vitesse de sept à huit nœuds. Nous ne pouvions songer à nous engager dans ces passes autrement qu’avec le flot, c’est-à-dire avec le courant de marée montante venant de l’Atlantique. Nous avons donc procédé par étapes, et ce n’est que le surlendemain de notre entrée dans le détroit, c’est-à-dire le 1er décembre, que nous arrivions au mouillage de Punta-Arenas.

Racovitza rallie aussitôt le bord.

Notre camarade est enchanté de l’emploi des quelques semaines d’avance qu’il a prises sur nous, car il lui a été donné de recueillir de belles collections de la faune et de la flore magellaniques.

Les traités intervenus en 1881 et 1883 entre la République du Chili et la République Argentine laissent à la première, du côté continental, les rives du détroit de Magellan et une bande territoriale s’étendant jusqu’au 52e parallèle et, de l’autre côté du détroit, les parties septentrionale et occidentale de la Terre de Feu et tout l’Archipel magellanique situé à l’Ouest du canal de Cockburn et au Sud de celui du Beagle, tandis que la partie orientale de la Terre de Feu et l’île des États appartiennent à la République Argentine.

Punta-Arenas est la capitale des territoires chiliens, désignés officiellement sous la dénomination de Colonie de Magellan. Son nom de Punta-Arenas lui vient de la pointe de sable qui s’avance vers le Nord du mouillage.

C’est la ville la plus méridionale du monde.

Son histoire abonde en péripéties dont la dernière date de 1877. Punta-Arenas était alors une colonie pénale où les forçats et leurs gardiens traînaient une existence misérable — si misérable

UNE RUE À PUNTA-ARENAS

qu’enfin tous se révoltèrent, les soldats d’accord avec les galériens. Les rebelles s’emparèrent de la ville, mutilèrent le commandant de la garnison, le mirent à mort et lui tranchèrent la tête, qu’ils attachèrent sur la porte de la prison. Puis ils pillèrent. Mais, trois jours après, l’apparition d’un navire de guerre chilien les mit en fuite vers les plaines patagones où ils périrent de faim.

Ce drame allait avoir, sur l’avenir de Punta-Arenas, la plus heureuse répercussion : la ville se trouva du coup débarrassée de la prison qui ne fut pas rétablie, et de la triste population qui la gangrenait. Plus rien désormais ne s’opposait à sa prospérité.

Le gouvernement s’efforça d’y attirer des colons.

Des émigrés de tous les pays du monde civilisé répondirent à son appel et la colonie ne tarda pas à prospérer. Quatre ans plus tard, la population était montée de 195 à 800 âmes.

Dès 1868, les vapeurs de la Pacific Steam Navigation Cy avaient commencé à traverser le détroit de Magellan et faisaient escale à Punta-Arenas. Aujourd’hui, des paquebots allemands alternent avec les vapeurs anglais ; Punta-Arenas est ainsi en communication hebdomadaire et avec Valparaiso et avec Buenos-Aires et l’Europe. Depuis qu’elle a été déclarée port franc, Punta-Arenas n’a pas cessé de prospérer et, lors de notre passage, sa population s’élevait à 4 500 habitants environ.

Fonctionnaires, colons, officiers du stationnaire chilien Magalhanes, s’ingénièrent à l’envi à nous rendre agréable notre relâche, prolongée par les difficultés de l’embarquement des briquettes,

LE POSTE DE POMPIERS DE PUNTA-ARENAS expédiées de Belgique, et qui nous avaient attendus sur un ponton.

Cependant, la fin de notre séjour sur la rade de Punta-Arenas fut marquée par un incident déplorable. Des hommes de notre équipage se rendirent coupables d’actes d’insubordination et je fus contraint de les licencier. Le cuisinier embarqué à Montevideo étant toujours malade, je dus le débarquer aussi et je ne trouvai pas à le remplacer.

Nous n’étions donc plus que dix-neuf à bord lorsque nous appareillâmes le 14 décembre[2].

À Punta-Arenas, nous avions embarqué quelques vivres frais pour faire diversion pendant quelques jours encore à la monotonie de notre ordinaire. Les Pères Salésiens établis là, nous firent don de gros quartiers de bœuf qui furent accrochés dans nos hunes, garde-manger aéré à souhait.

Le Gouvernement argentin, nous a gracieusement invités à puiser dans son dépôt de charbon établi dans la baie de Lapataïa, dans le canal du Beagle.

Nos soutes sont assez bien remplies, mais on n’a jamais trop de

combustible lorsqu’on veut entreprendre une longue expédition ;

nous profiterons donc de cette bonne aubaine, et, au risque de

LE GARDE-MANGERperdre quelques jours encore, nous passerons par Lapataïa pour y embarquer une cinquantaine de tonnes de charbon.

Cependant, les canaux de la Terre de Feu n’étant pas « éclairés », on ne peut y naviguer de nuit ; nous devons donc procéder par étapes, mouiller fréquemment. Ces relâches sont, du reste, mises à profit et à chacune d’elles nos collections s’enrichissent de spécimens nouveaux…

À Lapataïa l’embarquement du charbon fut des plus laborieux. Nous ne disposions, pour l’effectuer, que d’une mauvaise allège pouvant contenir à peine cinquante sacs. De plus, ce travail fut contrarié par le mauvais temps et fréquemment interrompu à cause de la mauvaise tenue du fond, qui fit que nous chassâmes sur nos ancres à plusieurs reprises. Aussi est-ce là que nous fêtâmes la Noël.

Le 24, après le pénible travail du jour, j’envoie tout le personnel à terre pour éteindre un commencement d’incendie qui s’est déclaré sur le rivage où des Indiens ont campé, et qui menace de gagner la forêt

Cet incident me sert à souhait. J’avais cherché vainement un moyen d’éloigner l’équipage au début de la soirée.

Restés seuls à bord, un officier et moi, nous descendons dans le poste de l’équipage, nous le décorons de pavillons, puis nous déclouons les caisses qui m’ont été remises la veille du départ d’Anvers par des amis de l’Expédition — Mme Osterrieth, le général Wauwermans, Mme Ramlot — et par ma famille, avec recommandation expresse de ne rien ouvrir avant ce jour.

Autour d’un arbre de Noël, nous disposons pour chaque homme un paquet contenant : un anorak et un pantalon en toile à voile, un tricot d’Islande, une paire de mitaines et un bonnet fourré offerts par l’Expédition ; puis des « surprises », des jeux de patience, des pipes, des blagues remplies de tabac, souvenirs de notre bonne fée anversoise Mme Osterrieth.

Nous préparons ensuite les cadeaux destinés à l’état-major : des porte-crayons, des cachets en argent, avec cette devise pleine de promesses : Audaces fortuna juvat ; des foulards, des livres enfermés dans des couvertures brodées aux initiales de chacun.

Ce sont enfin, pour tous, des gâteaux délicieux faits spécialement à Bruxelles, il y a trois mois, et qui semblent cuits d’hier.

Aussi, quelle joie au retour de la corvée imprévue !

Van Rysselberghe et Tollefsen prennent la parole à tour de rôle au nom de leurs camarades belges et norvégiens, pour me renouveler l’assurance de leur dévouement.

Je les remercie de leurs cordiales paroles, et, les exhortant une fois de plus à la bonne entente, j’attire leur attention sur notre devise nationale qui doit être aussi celle de la Belgica pour que notre campagne soit fructueuse. Mes derniers mots sont couverts par des hourras en l’honneur de la Belgique.

Tout le monde est profondément ému ; les distances hiérarchiques sont bien près de s’effacer ; nous sentons si bien en ce moment que nous sommes les membres d’une même famille et que, pour vaincre, nous devons nous serrer cœur contre cœur, car l’heure des périls et des fatigues va sonner pour nous.

… L’heure des périls ! je ne croyais pourtant pas qu’elle dût sonner si tôt, si loin du but !

Le 1er janvier 1898, vers 10 h. 30 du soir, dans la partie orientale du canal du Beagle, à quelques milles de l’Atlantique, la Belgica est drossée par un courant sur une roche immergée. Nous faisons aussitôt machine arrière à toute vitesse ; cette manœuvre reste sans effet. Nous essayons, toute la nuit durant, les manœuvres présentant quelque chance de salut ; nous sacrifions notre provision d’eau potable et même plusieurs tonnes de ce charbon que nous avons eu tant de peine à embarquer. Rien n’y fait. Pour comble de malheur, la brise fraîchit, la mer se forme, elle devient très mauvaise et déferle bientôt avec furie sur les flancs de notre cher petit navire. La Belgica tressaute, heurte violemment la roche fatale, les lames balayent le pont… nous sommes en perdition !

La Belgica en perdition ! Vous imaginez-vous bien, ami lecteur, le drame que je revis en le relatant ici, si laconiquement ?

La Belgica perdue, c’est l’Expédition terminée avant d’être commencée ! C’est la défaite avant le combat. Déjà, pendant cette nuit d’inutiles efforts, j’avais envisagé cette éventualité ; j’avais eu la vision de la ruine totale de mon entreprise et de mes espérances. Entre deux manœuvres, j’étais entré un instant dans ma cabine pour me recueillir, et là, je l’avoue, j’avais pleuré…

Pourtant, il faut lutter encore. Je tente, avant la catastrophe, un dernier effort : dans la machine la pression est poussée à la limite et le cylindre de basse pression est utilisé comme cylindre de haute pression ; le petit hunier est établi ; tous les hommes font force sur l’ancre que nous avons mouillée à une demi-encablure au large de l’écueil. Notre pauvre navire talonne d’abord de plus en plus violemment. Mais, tout à coup, obéissant à tous ces efforts qui le sollicitent, soulevé en même temps par la mer, il oscille autour de sa quille, se redresse, glisse sur la roche et se dégage. La Belgica est sauvée !

Au moment où Lecointe jugeait comme moi la situation désespérée, il avait chargé Arctowski, tous les hommes étant occupés à la manœuvre, de hisser les couleurs comme salut suprême à notre Patrie.

C’est au moment même où le pavillon s’élève que la Belgica échappe à l’écueil. Alors le salut d’adieu se transforme de lui-même en salut de délivrance et Lecointe, avec un beau sang-froid, marque l’heureuse coïncidence : me rejoignant sur la passerelle, il me dit de sa voix chaude et avec un gai sourire : « Commandant, c’est dimanche ! j’ai fait hisser les couleurs. »…

Cette terrible alerte me permit d’apprécier l’inébranlable dévouement de tous et raffermit encore la confiance que nous avions en la solidité de notre Belgica.

La seule conséquence matérielle de l’échouage fut, avec la perte de quelques espars qui nous avaient servi à béquiller le navire, celle, plus importante, de toute notre provision d’eau douce.

Pour trouver une aiguade, nous sommes obligés de nous rendre à l’île des États.

Il en résulte une perte de temps de quinze jours, et c’est le 14 janvier seulement que cinglant, enfin, vers les Shetland du Sud, nous quittons le dernier endroit habité pour nous enfoncer dans l’Inconnu Austral.

III

DANS L’ANTARCTIDE

est donc le 14 janvier 1898 que nous quittions l’île des États et que nous faisions route vers l’Antarctide[3].

À midi, nous effectuons notre premier sondage : 296 mètres. Un deuxième sondage, opéré dans l’après-midi, donne déjà 1,564 mètres. Nous sommes aux confins du plateau continental.

Le lendemain, 15 janvier, nous rencontrons trois voiliers ; puis, l’après-midi, encore trois autres ; tous font route au Nord-Est. Ces navires sont les derniers que nous verrons d’ici longtemps.

Le même jour, à midi, par 55° 51′ Sud et 63° 19′ Ouest, nous obtenons le plus grand brassiage de la coupe que nous avons pratiquée à travers le détroit de Drake : 4 040 mètres.

Puis, nous trouvons encore : le 16, 3 850 mètres ; le 18, 3 800 mètres ; le 20, 2 900 mètres, à midi, et, 9 milles plus au Sud, 1 880 mètres.

L’ensemble de ces chiffres révèle donc l’existence, entre l’Amérique et les terres australes, d’une cuvette à fond plat qui se relève légèrement vers le Sud.

Les sondages dans la mer du cap Horn, qu’une houle constante soulève, sont, des plus délicats. Ce n’est pas sans difficultés qu’on parvient à maintenir le navire à l’aplomb du fil, et, sans l’emploi de l’huile, qu’on ne saurait assez recommander en l’occurrence, nous n’eussions pas toujours réussi.

Nous ne nous sommes pas bornés à faire des sondages. À l’aide de thermomètres à renversement, nous avons déterminé la température de la mer à diverses profondeurs. Nos bouteilles à eau, de Sigsbee, nous ont permis de puiser, soit au fond, soit dans les couches intermédiaires, des échantillons d’eau dont le poids spécifique a été déterminé par Arctowski, dans son petit laboratoire, et qui ont été ensuite précieusement conservés à fin d’analyse ultérieure.

Les albatros au vol majestueux, d’envergure immense, planent nombreux, sur notre sillage. Toujours aux aguets, ils se précipitent sur tout ce qu’on jette ou laisse tomber par-dessus bord ; aussi se laissent-ils prendre facilement à l’hameçon. Les matelots s’amusent à les pêcher à la ligne et se font, avec les os des ailes, de beaux tuyaux de pipe.

Le 19, vers midi, par 61° 06′ Sud 63° 04′ Ouest, nous apercevons pour la première fois, dans le Sud-Ouest, ce que je prends d’abord pour de l’iceblink, c’est-à-dire une lueur blanche, étirée au ciel, que les marins habitués à la navigation polaire savent être le reflet de vastes champs de glace étendus au loin. Les approches des Shetland étant libres de pack (banquise) ce n’est pas, en réalité, de l’iceblink, mais plutôt du landblink (autrement dit, la réverbération sur le ciel de terres couvertes de neige, dont le gisement s’annonce ainsi à l’horizon). Le même jour, nous avons des rafales de neige et, à quatre heures, nous rencontrons le premier iceberg. C’est un petit événement à bord ; et tout le monde accourt curieusement sur le pont pour contempler l’énorme bloc déglacé flottante.

Les oiseaux qui nous accompagnent sont de plus en plus nombreux ; nous reconnaissons des sternes, des albatros, des pigeons du Cap, l’oiseau des tempêtes, d’autres encore.

Le 20 janvier, à quatre heures, par 62° 11′ Sud et 61° 37′ Ouest, nous apercevons la terre dans le Sud-Est. Le temps est couvert ; pendant la nuit, l’atmosphère s’épaissit et bientôt règne une brume opaque. Il fait calme plat, mais la mer reste ondulée par une légère houle d’Ouest. Nous marchons sous toute petite vapeur, toujours le cap au Sud. Nous croisons plusieurs icebergs et nous percevons comme un lointain bruit d’orage, produit par l’effondrement des glaces : ces détonations, soit lointaines et sourdes, soit violentes et stridentes, nous allons les entendre constamment pendant bien des mois.

La brume persiste deux jours encore et nous n’avons des Shetland du Sud, au milieu desquelles nous passons pour entrer dans la baie de Hughes, qu’une vague et éphémère vision.

Le 22, un dramatique et douloureux événement se produit. Nous sommes dans le détroit de Bransfield. Le vent souffle en tempête. La mer est très grosse ; nous embarquons beaucoup. Un des dalots de dessous le vent se trouve obstrué et l’eau s’écoule difficilement. L’officier de quart charge Johansen et Wiencke de dégager cet orifice. Insoucieux du danger et croyant activer sa besogne, Wiencke se suspend en dehors du navire. Au même instant, une immense lame le surprend et l’enlève.

Il ne peut être question de mettre une embarcation à la mer ; la tempête fait rage. Cependant, Wiencke lutte ; il est parvenu à saisir la ligne du loch qui traîne dans le sillage. Avec mille précautions, le docteur, qui se trouve à l’arrière, sur la dunette, l’amène le long du bord. Mais, épuisé par l’effort qu’il a fait, le pauvre Wiencke est sans connaissance ; il ne peut saisir les manœuvres qu’on lui tend.

Lecointe s’offre à descendre à la mer. On lui passe à la ceinture un bout de filin que deux hommes maintiennent, et il se laisse affaler dans l’eau glacée. Il va saisir Wiencke, quand un coup de mer l’en sépare. Le malheureux lâche la ligne du loch à laquelle il était resté convulsivement cramponné ; nous voyons son corps s’éloigner, roulé par les flots, et bientôt, sous nos yeux, il s’engloutit et disparaît à jamais… Tout ce drame s’est déroulé en quelques instants.

Wiencke était aussi aimé de ses chefs que de ses camarades et sa perte est vivement ressentie par tous…

La brume est toujours intense, la pluie alterne avec la neige, et la mer, toujours démontée, brise avec fureur sur les rives d’une terre que, dans une éclaircie, nous apercevons par la hanche de bâbord, et qui doit être l’île Low. Nous prenons l’allure du vent arrière afin de nous mettre à l’abri de cette tcire. Dans leur course errante, des icebergs nous frôlent presque, zébrant le ciel sombre de leurs arêtes livides. Les vagues, avec un grondement sourd, montent à l’assaut du navire dont le pont est balayé par de grands paquets de mer.

Vers six heures, nous arrivons sous le vent de l’île ; durant cette nuit de deuil qui nous sembla, à bord, plus morne et plus sombre, nous gardons la cape.

Le lendemain, 23 janvier, le temps est maniable ; nous gouvernons vers la baie de Hughes de la carte de l’Amirauté portant, en berne, les couleurs belges à la corne d’artimon et les norvégiennes au grand mât.

Nous pénétrons dans cette baie vers 5 heures du soir ; mais il règne une légère brume qui ne nous permet pas de reconnaître exactement la configuration des côtes. Nous sommes entourés de terres élevées ; nous voyons plusieurs icebergs et quelques îles et îlots dont l’un, très dégagé de neige, attire particulièrement notre attention ; les cartes ne l’indiquant pas, je lui donnerai, par la suite, le nom de mon père et le baptiserai îlot Auguste.

À neuf heures trente du soir, nous y effectuons notre premier débarquement. Nous rallions le bord, au bout d’une heure, porteurs d’une assez jolie collection d’échantillons géologiques, de mousses, de lichens, d’œufs de manchots, etc. Nous ramenons aussi deux jeunes manchots vivants.

Pendant le reste de la nuit, nous croisons sous petite vapeur. Il faut fréquemment manœuvrer pour éviter des icebergs. Le temps reste assez épais.

Le 24, le temps est encore assez « bouché ». Nous poursuivons cependant notre exploitation de la baie de Hughes et nous y effectuons encore quelques débarquements.

Les jours suivants, il fait plus clair ; à certains moments, il fait même radieusement beau.

Bien que le soleil disparaisse quelques heures sous l’horizon, nous n’avons plus de nuit : le crépuscule et l’aurore se confondent. Nous en profitons pour travailler sans répit. À peine stoppons-nous quelques heures, très tard dans la soirée.

De grand matin, Lecointe et moi, sommes sur la passerelle ; Arctowski et Racovitza classent les matériaux recueillis la veille ; Cook développe les clichés ; tous attendent impatiemment de nouveaux débarquements ; chacun se met à toutes les besognes : au besoin, les savants manieront l’aviron.

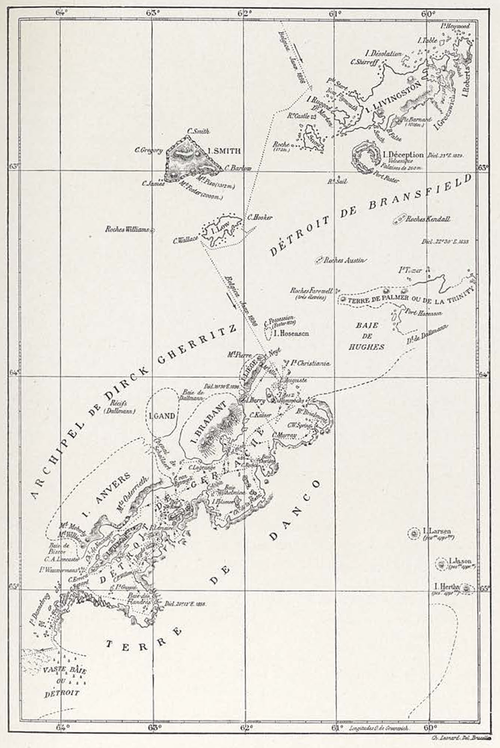

Le 27 janvier, nous pénétrons dans un détroit que nous avons entrevu le 24 — orienté vers le Sud-Ouest — et dont la baie de Hughes forme, en quelque sorte, l’entrée septentrionale.

Ce détroit n’est pas figuré sur les cartes, aussi éprouvons-nous, à nous y engager, cette joie et cette émotion spéciales qui s’emparent des navigateurs lorsque l’étrave de leur navire laboure des flots vierges.

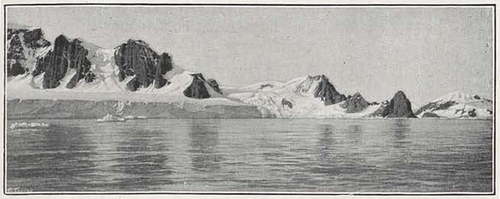

Nous n’avons pas assez de regards pour contempler ces hautes falaises qui plongent dans la mer, ces baies où dévalent des glaciers, ces aiguilles qui pointent dans le ciel. Tout cela est sauvage, stérile, dénudé ; ce sont pourtant nos richesses, puisque ce sont nos découvertes.

Le panorama qui se déroule devant nous, et que nuls autres yeux n’ont jamais contemplé, est d’une grandeur farouche. À mi-hauteur des falaises noires, grises ou rouges, flottent des nuages légers comme d’impalpables gazes ; à leur pied reparaît la glace, d’une blancheur éclatante, qui se teinte d’azur au niveau de la mer. Çà et là flottent des icebergs aux arêtes bizarres, aux formes étranges, châteaux enchantés ou grottes azurées. Les glaciers, semblables à de grands fleuves figés, viennent s’épancher et se perdre dans la mer qui paraît toute noire en opposition avec tant de blancheurs. Les sommets, couronnés de glace et de neige, étincellent de mille feux sous le soleil.

Le soir tout cela est délicieusement diapré de teintes subtiles et mourantes, de bleus et de roses tendres, de violets très pâles, et ce monde nouveau revêt alors des aspects surnaturels et merveilleux.

Nous n’avons pas une heure à perdre : pour faire œuvre utile, il faut travailler rapidement, sans s’arrêter aux détails, de façon à obtenir une bonne carte d’ensemble, indiquant, pour les besoins de la navigation, la physionomie de ces parages. Tandis que les uns sont à terre, les autres, à bord de la Belgica, vont d’un rivage à l’autre, cherchant des points de repère, mesurant des angles, levant la carte.

Notre zèle se double d’enthousiasme.

Quand nous débarquons, Arctowski, détachant avec un marteau des éclats de vulgaire granit, semble un prospecteur cherchant du quartz aurifère ; Racovitza, dans les rares solutions de continuité de l’épais manteau de glace qui recouvre les terres, cueille parfois une graminée minuscule avec les mêmes soins que s’il s’agissait d’une orchidée rarissime…

Sur les plaques de glace, des phoques somnolent béatement ou s’étirent avec volupté sous les caresses du soleil.

Les flots sont peuplés de cétacés. De quelque côté que nous regardions, nous en voyons des jeux de trois ou quatre individus. Durant la nuit, nous entendons leur grand souffle profond qui, seul, avec le cri perçant des manchots et les sourdes détonations produites au loin par le vêlage des glaciers, rompt l’impressionnant silence qui règne autour de nous.

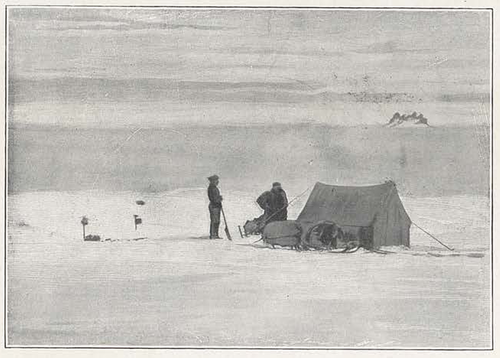

Le 30 janvier, j’entreprends avec Danco, Cook, Arctowski et Amundsen une petite expédition sur l’île Brabant, dans le but d’atteindre un point élevé d’où nous puissions jouir d’une bonne vue d’ensemble et effectuer quelques mesures d’angles. Nous nous munissons de deux traîneaux sur lesquels nous chargeons un théodolite, des vivres pour une quinzaine de jours, notre tente en soie, des skis, des raquettes à neige, un réchaud, du pétrole, des lits-sacs en peau de renne, en un mot tout ce qui est nécessaire pour une excursion de quelque durée sur la neige et la glace.

Nous restâmes huit jours sur cette île, mais sans grand résultat au point de vue des observations — car il régna, presque constamment, une brume épaisse — et sans faire beaucoup de chemin, car les monts Solvay, couverts de glaciers aux crevasses profondes, sont pour ainsi dire impraticables.

Pendant une de nos marches, nous avons une vive alerte :

Danco est attelé au même traîneau que moi ; nous sommes à quelques mètres l’un de l’autre. Soudain, mon brave ami disparaît brusquement comme si une trappe s’était ouverte sous ses pieds. Je m’arc-boute immédiatement pour le retenir. Mais il est

Le 6 février, dans l’après-midi, nous rallions la Belgica et nous sommes tout heureux de remettre les pieds sur le pont de notre bon petit navire, car nous avons beaucoup souffert du froid et de l’humidité pendant les derniers jours de notre expédition alpine.

Poursuivant nos investigations vers l’Ouest, nous arrivâmes, dans la soirée du 8 février, au seuil du Pacifique ; puis contournant l’île Wiencke, nous pénétrâmes encore dans le beau détroit que nous avions découvert et nous explorâmes une vaste baie que nous avions prise tout d’abord pour une issue sur l’Atlantique austral (baie des Flandres)…

Le 12, enfin, après avoir doublé le superbe cap Renard, nous entrons définitivement dans le Pacifique par le chenal de Lemaire.

Nous avons passé exactement vingt jours dans la baie de Hughes et dans notre détroit. Ce temps a été consciencieusement employé.

Commencés dès les premières heures du jour, nos travaux ne cessaient que tard dans la soirée. Nous avons débarqué partout où nous avons pu le faire, en des points suffisamment éloignés et tellement dispersés que les matériaux recueillis donneront certainement la caractéristique de la région.

Malgré les difficultés très grandes qu’ils présentèrent parfois, nos débarquements sur l’Antarctide n’en ont pas moins été plus nombreux que ceux de tous nos devanciers réunis.

Cette simple constatation donne une idée du zèle et du dévouement qu’apportèrent mes compagnons à l’accomplissement de leur tâche.

Lecointe et moi, ne quittions jamais en même temps la Belgica, car celle-ci ne pouvait être mise à l’ancre à cause des icebergs, dont il fallait éviter l’abordage. Généralement le navire restait en panne, prêt à évoluer à la moindre alerte. Quelquefois aussi on l’amarrait à un grand glaçon — ce qu’il fallut faire pour embarquer de l’eau douce, sous forme de neige — mais il arrivait que celui-ci se mettait en mouvement, pivotait sur lui-même ou entraînait le navire vers la terre : il ne restait plus alors qu’à se dégager au plus vite.

Mais nous étions amplement récompensés de nos labeurs.

Pendant trois semaines, chaque étape de notre navigation avait modifié, complété la carte antérieure et à chacun de nos vingt débarquements nos collections s’étaient enrichies de spécimens nouveaux.

Comme on peut le constater en comparant notre carte de ces parages à celle de l’Amirauté anglaise, il reste bien peu de chose des contours hypothétiques qui, faute de mieux, avaient été adoptés avant nous. La Belgica a navigué sur des emplacements désignés comme terres ; nous avons débarqué sur des terres qui se superposent à des parties teintées auparavant comme mers.

LES CONTOURS DE LA BAIE DE HUGHES, D’APRÈS LA CARTE DE L’AMIRAUTÉ ANGLAISEDe tous les animaux que nous avons rencontrés au cours de cette exploration les manchots sont, sans contredit, les plus intéressants.

Un peu partout, soit sur les terres qui bordent le détroit, soit sur les îles dont il est parsemé, nous avons trouvé des rockeries ou colonies de ces oiseaux, assemblées bruyantes et comiques que notre approche ne dispersait pas ; n’ayant jamais vu d’hommes avant nous, ils n’ont pas appris à les craindre.

Ils fournirent à Racovitza d’inépuisables sujets d’étude.

« Rien n’étonne plus, dit-il, que la rencontre de cet être bizarre et comique qui s’appelle le manchot. Figurez-vous un petit bonhomme droit sur ses pieds, pourvu de deux larges battoirs à la place de bras, d’une tête, très petite par rapport au corps dodu et replet ; figurez-vous cet être couvert sur le dos d’un habit sombre à taches bleues, s’effilant par derrière en une queue pointue traînant à terre, et orné sur le devant d’un frais plastron blanc et lustré ; mettez cet être en marche sur ses deux pattes et donnez-lui en même temps un petit dandinement cocasse et un constant mouvement de la tête : vous aurez devant

les yeux quelque chose d’irrésistiblement attrayant et comique.

« Ces oiseaux ne peuvent plus voler, car leurs plumes sont très réduites sur les ailes et transformées en sortes d’écailles ; mais, par contre, quels merveilleux nageurs ! À grands coups d’ailes, ils fendent les flots ou bien ils sautent au-dessus de l’eau par bonds successifs, comme des marsouins. À terre, ils sont plus gauches ; cela ne les empêche pas cependant de grimper dans les falaises, à des hauteurs étonnantes. Ils sautent de roche en roche ou bien ils font des rétablissements sur leurs ailes, en s’aidant des pattes et du bec… »

Souvent, à côté de ces villages de manchots, nous avons vu des colonies assez nombreuses de cormorans. Ces oiseaux ont d’ailleurs un grand air de parenté avec les manchots, à cause de leur station verticale.

Quelquefois un bec-en-fourreau venait se poser tout près de nous sur les falaises au pied desquelles nous avions débarqué et que nous gravissions pour recueillir des spécimens de mousses et de lichens. Le bec-en-fourreau est le seul oiseau antarctique qui n’ait pas les pattes palmées ; aussi, simple herbivore, se contente-t-il d’algues et ne va-t-il pas, comme ses compatriotes ailés, chercher sa nourriture au sein des flots. Élégant petit oiseau tout blanc, de la taille d’une colombe, il doit le nom bizarre que lui ont donné les marins, à de singulières protubérances qui lui recouvrent le bec.

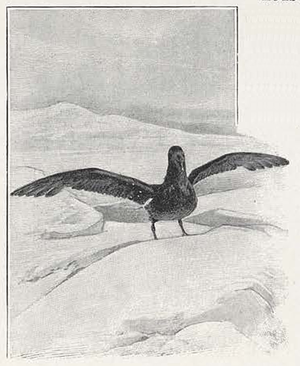

Le grand pétrel, lourd, disgracieux et laid, est également un des principaux habitants de ces lieux.

Cet oiseau, dont le plumage varie, suivant les individus, du blanc sale au brun le plus foncé, est le plus grand des oiseaux antarctiques proprement dits ; ses ailes atteignent parfois jusqu’à deux mètres d’envergure. Armé d’un bec puissant, il peut entamer la peau des cadavres de phoques qu’il rencontre sur la glace ou sur les plages. Dès que nous avions tué un phoque — la science a de cruelles exigences — nous pouvions voir les grands pétrels surgir des quatre points cardinaux ; et ils n’attendaient pas toujours que nous eussions quitté les lieux du drame pour profiter de l’aubaine, et se gorger de chair et de sang jusqu’à ne plus pouvoir s’envoler.

La gent ailée est encore représentée dans ces régions désolées par le beau goéland dominicain blanc-gris, avec les ailes et une partie du dos brun foncé, le bec et les pattes jaunes ; les sternes blancs, aux ailes effilées, gracieux au possible ; le pétrel des neiges, tout blanc aussi, avec les pattes et les yeux noirs ; les damiers ou pigeons du Cap ; l’oiseau des tempêtes qui ressemble à l’hirondelle dont il a la taille et le vol élégant, et d’autres encore.

Si les régions antarctiques ne sont habitées ni par l’ours blanc, ni par le bœuf musqué, ni par aucune espèce de renard ou de renne, en un mot par aucun des mammifères que l’homme poursuit sur les terres boréales, elles n’en ont pas moins leur faune terrestre. En vérité, elle est minuscule et rarissime, cette faune terrestre antarctique, et c’est peut-être ce qui lui a valu d’échapper aux investigations de nos prédécesseurs.

Pour la décrire, simple profane, je céderai encore la plume à mon camarade Racovitza qui eut l’honneur d’en découvrir l’existence :

« Nous étions curieux, dit-il, de savoir quelles sont les espèces animales qui utilisent les maigres ressources végétales de ce climat ennemi. Des recherches minutieuses nous permettent d’en dresser la liste. D’abord une podurelle, petite puce des neiges, noire-bleue, sautille sur les roches et parmi les plantes, ou bien s’assemble en grandes bandes sous les pierres plates ou les vieilles coquilles. Ensuite une mouche, la belgica antarctica, pauvre petit être dépourvu de l’attribut important des diptères, puisque ses ailes sont réduites et ne peuvent lui servir pour le vol. Il s’est passé ici ce qui a été déjà signalé pour les insectes habitant les îles océaniques où souffle un vent très fort et très fréquent. Ces insectes, en effet, ont perdu par sélection, et par la réduction de leurs ailes, la faculté de voler, les mieux doués pour le vol étant constamment emportés par le vent et noyés dans la mer. Enfin, il me reste à citer trois ou quatre espèces d’acariens, sortes de petites araignées qui mènent une vie précaire dans les touffes de mousses et de lichens. »

On le voit, il n’y avait pas là matière à ample collection : aussi était-ce surtout de représentants de la faune marine littorale que nous nous enrichissions à chacun de nos débarquements.

Quant à la flore chétive des terres que nous visitâmes, elle se réduit à quelques mousses ou lichens qui tachent çà et là les roches des falaises ; sur les plages, quelques petites algues ; enfin, seule plante phanérogame, une frêle graminée dont Racovitza a trouvé, dans les endroits les plus abrités, de petites plaques que, dans son enthousiasme, il désignait sous le nom de « prairies ». Nous apportâmes cependant un tel acharnement et une telle minutie à fouiller les moindres recoins que, malgré cette pénurie de végétation, les spécimens rapportés par la Belgica ont doublé ou triplé le nombre des espèces antérieurement connues de la flore antarctique.

Si les collections réunies par le naturaliste sont intéressantes et variées, celles du géologue ne le sont pas moins. Dans nos différents débarquements, Arctowski n’a point manqué de prendre des échantillons de toutes les roches qu’il a rencontrées. Il a pu ainsi, en coordonnant ses trouvailles, tracer un bon croquis géologique d’ensemble.

IV

DANS LA BANQUISE

uisque le hasard nous a menés dans le Pacifique, au lieu de nous conduire dans l’Atlantique austral, nous ne saurions mieux terminer cette campagne qu’en poussant vers le Sud-Ouest, pour reconnaître la région comprise entre la Terre de Graham et l’île Pierre Ier.

Après avoir franchi heureusement les écueils qui rendent si délicat l’accès du Pacifique par le chenal de Lemaire, nous continuons à gouverner au Sud et à ranger la côte d’aussi près que nous le permet le pack épais qui la défend.

Le 13 février, à neuf heures du matin, nous essayons d’aller reconnaître les côtes de la Terre de Graham ; mais la banquise est trop compacte et nous sommes obligés de regagner le large après avoir parcouru quelques milles vers le Sud-Ouest.

Le lendemain 14, nous remettons le cap au Sud-Ouest vrai. Le temps est brumeux, mais la brise est favorable et nous naviguons à la voile seulement. De temps à autre, nous avons un iceberg à éviter. Par bâbord, du côté de la terre, un fort reflet blanc dans la brume accuse l’existence d’une grande quantité de glace.

Le 15 février, nous gouvernons au Sud 20° Ouest, toujours sous voiles. Nous rencontrons plusieurs icebergs. Sur notre sillage, de nombreux albatros, d’envergure majestueuse, volent en compagnie d’élégants damiers ou pigeons du Cap.

À midi, nous hissons les couleurs pour marquer le passage du cercle antarctique et célébrer notre entrée dans la zone polaire proprement dite.

À trois heures et demie, l’atmosphère étant un peu plus élevée, nous apercevons quelques icebergs à bâbord, puis de Viceblink, révélant la présence de grandes masses de glace. Peu après, en effet, nous distinguons l’iskant ou lisière de la banquise (le mot est dano-norvégien), à deux milles environ.

Une heure plus tard, une belle, mais courte éclaircie nous permet de distinguer dans l’Est des terres élevées dont les sommets sont noyés dans la brume : c’est la Terre de Graham. Nous en sommes séparés par la banquise, semée d’icebergs, qui semble s’étendre jusqu’à elle. Dans l’Ouest, la mer est libre avec quelques icebergs seulement.

Le 16, le temps étant clair, nous obtenons la position par observation (69° 50′ S. 70° 39′ O.) et, à quatre heures, nous stoppons pour sonder : trouvé 135 mètres ; nous sommes sur le plateau continental. La Terre d’Alexandre — que nous avons en vue au Sud — apparaît superbe avec ses puissants glaciers, se détachant en blanc jaunâtre sur l’azur foncé du ciel, à peine séparés les uns des autres par quelques pics plus sombres…

… Du 17 au 28 février, tantôt à la voile, tantôt à la vapeur, nous continuons à explorer la lisière de la banquise, pénétrant dans chaque brèche qu’elle présente.

À plusieurs reprises, le 18, le 20 et le 22 notamment, nous sommes bloqués pendant quelques heures et ne regagnons le large qu’à grand’peine…

Le 27, à midi, par 69° 24′ S. et 84° 39′ O., sondé 2,600 mètres. Il fait très beau et la mer est libre au Sud ; nous en profitons pour gagner encore quelques minutes en latitude.

À cinq heures du soir, par 69° 41′ S. et 84° 42′ O. trouvé un brassiage de 1 730 mètres. Peu après, la brise s’établit à l’E.-N.-E., et fraîchit.

Vers huit heures, nous voyons la glace dans le Sud ; sous voilure très réduite, nous continuons vers le Sud-Ouest.

Pendant la nuit, le temps se couvre et s’embrume ; la mer se forme ; l’iskant s’ébrèche. Et, le lendemain, 28 février, date mémorable dans l’histoire de notre Expédition, une occasion unique de pénétrer dans la banquise, de la traverser peut-être, se présente à nous.

Bien que la saison soit fort avancée, bien que, dans nos tentatives antérieures pour entrer dans le pack, nous ayons déjà observé la formation de jeune glace, prodrome de l’hiver qui s’approche, l’occasion me paraît propice pour faire route au Sud.

Nous sommes en présence d’une banquise à lisière déchiquetée, coupée d’échancrures nombreuses et larges, praticable en somme. Peut-être ne s’étend-elle pas jusqu’au Continent Antarctique et laisse-t-elle au Sud, une vaste mer libre. En y pénétrant, nous pourrons probablement atteindre une latitude élevée, parcourir des eaux inexplorées.

Mais, que nous franchissions la banquise ou que nous y soyons arrêtés, que nous parvenions à nous dégager à temps pour éviter l’hivernage ou que nous restions bloqués, nous devons, me semble-t-il, tenter l’aventure.

Lecointe est de quart sur la passerelle. Je vais le trouver, après avoir mûrement réfléchi et pesé toutes les chances bonnes et mauvaises que nous allons courir, et j’ai la joie de le trouver dans les mêmes dispositions que moi. Je reçois son adhésion dans un vigoureux shake-hand, et le cap est mis au Sud.

À neuf heures du matin, le 28 février, nous nous engageons donc à corps perdu dans les glaces.

Les clairières se succèdent, longues parfois de plusieurs milles ; elles sont séparées les unes des autres par des plaques de glace entre lesquelles la Belgica se fraye un passage. Mais la vigoureuse impulsion du vent ne suffit pas toujours ; souvent il faut user de la machine et « forcer » la glace, sur laquelle monte alors l’avant du navire pour la briser sous son poids…

La brise, déjà si dure, fraîchit encore. À six heures du soir, elle souffle en tempête.

Il neige abondamment ; on n’y voit pas à une encablure. La nuit s’épaissit… Notre navigation dans l’obscurité grandissante, à travers le chaos des blocs de glace heurtés, bousculés par notre étrave avec un fracas que domine à peine le bruit de la bourrasque, revêt un caractère fantastique.

Nous entrons, semble-t-il, dans un autre monde ; comme les héros des sagas Scandinaves, les dieux terribles nous y soumettent à des épreuves surnaturelles. Et n’était-ce pas dans un monde nouveau que nous pénétrions, en effet, ce jour-là, non pour délivrer quelque Walkyrie endormie, mais pour arracher à la blanche Antarctide quelques-uns de ses secrets si jalousement gardés ?

À dix heures, l’obscurité est complète. Nous mettons à la cape dans une clairière où nous croisons jusqu’au petit jour. La brise mollit bientôt et, lorsqu’à quatre heures du matin, le 1er mars, nous reprenons notre route au Sud, il fait calme plat. La banquise reste d’abord très détendue, très disloquée. Les clairières se succèdent, unies comme des lacs. L’après-midi, après avoir « forcé », pendant près de deux heures, un agglomérat de plaques, nous naviguons encore dans un lac d’eau libre que j’ai aperçu le matin, du nid de corbeau, allongé vers le Sud. Mais, arrivés à l’extrémité de cette clairière, nous sommes arrêtés : devant nous la banquise s’étend invulnérable.

Nous restons en panne toute la nuit dans l’espoir d’une détente, et effectivement, le lendemain, nous pouvons faire encore un peu de route. À midi, nous sommes par 71° 31′ S. et 85° 16′ O., c’est-à-dire à environ 90 milles au Sud du point où nous avons pénétré dans la banquise.

Les pans de glace qui nous entourent forment bientôt un floe[4] compact dans lequel il devient impossible d’avancer.

Le 3 mars, de petits chenaux se dessinent ; nous nous y faufilons, mais ne tardons pas à nous convaincre que le résultat obtenu n’est guère appréciable.

Puisque nous ne pouvons plus avancer vers le Sud, nous allons nous efforcer de regagner le large. Mais la banquise se resserre ; les clairières qui subsistent encore de la tempête du 28 février sont couvertes de jeune glace ; elles sont à peine navigables…

En une semaine, c’est tout au plus, si nous faisons, au prix des plus grands efforts, 7 à 8 milles vers le Nord, c’est-à-dire vers la lisière de la banquise.

Le 10 mars, la Belgica paraît définitivement bloquée. Les pans se soudent entre eux et forment un champ immense et continu…

Il n’y a plus à se le dissimuler, nous sommes condamnés à hiverner dans les glaces.

Dès le 15 mars (qui correspond au 15 septembre de l’hémisphère boréal), nous notons un minimum de −20,3°. Nous nous rappelons que Nansen enregistrait, le 25 septembre 1893, une température de −13°. Comme lui, mieux que lui encore, nous pouvons dire : « L’hiver approche à grands pas… »

Le dimanche 20 mars, l’automne austral commence ; tandis que dans l’hémisphère Nord, on salue avec joie l’avènement du printemps, nous devons songer à nous aménager en vue d’un rude hivernage.

Ce renversement des saisons nous fait ressentir, plus vivement qu’aux voyageurs arctiques, le contraste entre la vie polaire et celle qu’on mène dans des régions plus hospitalières.

Tous, cependant, nous prenons de bonne grâce notre parti de la situation.

Nous allons être les premiers hiverneurs de la banquise australe, et ce seul fait nous promet une ample moisson de renseignements à recueillir, de phénomènes à étudier. N’est-ce pas là ce que nous avons désiré, ce que nous avons cherché ?…

Nous entourons le navire d’un talus de neige s’élevant jusqu’à

hauteur du pont, afin de réduire la déperdition de chaleur par le rayonnement.

Nous construisons une toiture qui recouvre une partie du pont, le transformant en un hangar clos fait de planches, de toile à voile imperméable, de carton bitumé, où l’on pourra travailler à l’abri et dans lequel on établit la forge. On y place, en outre, le distillateur à eau ; on garnit les parois de râteliers auxquels sont accrochés les skis, les raquettes à neige et autres objets indispensables aux promenades sur la banquise : c’est donc aussi notre vestiaire.

Sous le carré, à l’arrière de la chambre des machines, nous aménageons une soute avec casiers, où nous déposons les conserves en boîtes ; elles seront là mieux à l’abri de la gelée et de l’humidité que dans la cale, où nous laissons seulement les denrées emballées dans les caisses zinguées, et que le froid affecte peu ou point, telles que riz, haricots, nouilles, sucre, etc. La partie de l’entrepont ainsi dégagée sera convertie en lieu de travail pour l’équipage, et en cuisine.

En arrangeant la cale, nous trouvons dans une caisse, contenant de la verrerie de laboratoire, une carte avec cette mention : « Bonne réussite et bonne santé aux hardis explorateurs, 7 juillet 1897. Signé : L’emballeur L. Laumont, rue Pierreux, 61, Liège. » Voilà des souhaits dont l’expression nous arrive bien à propos !

Des édicules sont construits sur la glace pour servir aux observations.

Contre le navire, à tribord, par le travers de la machine à sonder, nous creusons un trou par lequel on pompera l’eau en cas d’incendie et par lequel, aussi, on pourra sonder et pêcher…

… Le 26 mars, nous laissons éteindre les feux de la chaudière, que nous avions entretenus jusque-là. Nous procédons à une estimation de ce qui nous reste de combustible : 70 tonnes de charbon dans les soutes et près de 40 tonnes d’anthracite dans les caissons.

Nous déverguons les voiles, sauf toutefois, afin de n’être pas complètement désemparés en cas de détente subite, la trinquette, les huniers et la brigantine.

Nous établissons un plancher sur le grand panneau qui, dans le rouf de l’arrière, donne accès à la chambre des machines. Sur ce plancher, nous installons un petit poêle qui chauffera tant bien que mal nos cabines disposées tout autour. Ces travaux d’aménagement nous occupent pendant tout le mois d’avril.

Petit à petit, notre nouvelle existence s’organise.

La question du régime alimentaire est de la plus haute importance. Les vivres ne nous manquent pas et nous possédons des échantillons de tout ce qui est susceptible d’être conservé.

Je dresse, une fois pour toutes, un tableau de vingt-huit menus : quatre pour chaque jour de la semaine, en sorte que ce n’est que le vingt-neuvième jour que le cycle recommence. Je dois reconnaître, cependant, que la variété réside surtout dans les noms. Toutes ces conserves ont, à peu de chose près, le même goût, et il n’est pas toujours facile de distinguer, par exemple, le veau du bœuf.

Les mêmes plats sont servis sur la table du carré des officiers et sur celle du poste de l’équipage.

Les fonds sous la banquise étant trop profonds, nous n’avons pas la ressource du poisson frais ; mais les manchots et les phoques nous fournissent un appoint de viande fraîche plus abondant que savoureux. Les filets d’un manchot impérial suffisent à composer la pièce de résistance d’un repas pour tous.

La chair de l’oiseau et celle de l’amphibie se ressemblent ; c’est une viande noire et coriace, grasse et huileuse, mais qui,

Si les vivres ne font pas défaut, il nous manque un cuisinier.

Depuis Punta-Arenas, Michotte, la bonne volonté personnifiée, en cumule les fonctions avec celles de maître d’hôtel.

Ce brave garçon — qui fut, comme légionnaire algérien, un garçon brave — ne m’en voudra pas de déclarer qu’il n’avait pas précisément le génie de la cuisine. Ses préparations, dans lesquelles il ne déployait souvent que trop d’imagination, étaient généralement assez peu réussies.

Mais il était si plein de zèle que nous fermions les yeux sur son manque d’aptitudes culinaires. Et d’ailleurs quel autre à bord eût pu le remplacer et faire mieux ?

… À part un grog servi le dimanche soir ou dans les circonstances solennelles, les liqueurs sont proscrites.

Une fois par semaine, le samedi, il est procédé à une distribution de 500 grammes de sucre — par homme — 500 grammes de beurre, 100 grammes de tabac, une boîte d’allumettes, sel, poivre et moutarde…

Il reste de l’eau potable dans les caissons, mais il serait imprudent de continuer à en faire usage : nous pourrions être pris au dépourvu s’il venait à se produire dans la banquise une détente nous permettant de regagner le large.

Tous les matins, nous faisons donc provision de neige que nous allons chercher à quelque distance du navire, car celle qui entoure la Belgica est souvent souillée, non seulement par les débris de tous genres jetés par-dessus bord et par les dépouilles d’animaux qu’on abandonne après en avoir extrait les bons morceaux, mais encore, par la suie échappée des cheminées.

Au moyen de lard de phoque, débité en briquettes, nous alimentons le foyer du distillateur installé sur le pont ; et la neige se transforme bientôt en une belle eau cristalline, sans que nous ayons à user du charbon, dont nous devons être économes…

L’état-major se livre à des observations diverses. Quand le temps est clair, Lecointe fait le point, les vents et peut-être des courants nous entraînant en tous sens avec le champ de glace qui nous enserre ; j’effectue un sondage, par le trou à eau, et Arctowski recueille les sédiments rapportés, puis, avec une extrême minutie, il observe la température de la mer et prend des échantillons d’eau à diverses profondeurs pour les analyser ensuite.

Nous pêchons, par le trou à eau également, soit au moyen du

chalut ou de la drague, soit à l’aide de nasses ou encore, de fauberts, sortes de grandes floches de chanvre qu’on laisse traîner sur le fond et auxquelles s’accrochent les êtres bizarres qui peuplent les abysses. Nous pêchons aussi, en nous servant de filets en soie, les organismes délicats qui vivent entre la surface et le fond.

Après chaque pêche, Racovitza a de la besogne de laboratoire pour plusieurs jours. Tout ce qui ne peut être conservé est étudié au microscope, dessiné, décrit…

Le service météorologique est assuré par Arctowski, Dobrowolski, Lecointe, Amundsen et moi. Les observations sont faites d’heure en heure.

Danco, à qui incombe les observations magnétiques, prend chaque jour trois séries de mesures.

Mais notre préoccupation à tous, notre distraction aussi, c’est la banquise qui nous entoure et qui se transforme fréquemment. Chaque jour, nous examinons les nouvelles crevasses de notre prison, ou celles qui se sont refermées par suite de pressions et dont la trace est marquée par des bourrelets plus ou moins élevés.

Lorsqu’il fait calme, des veines nombreuses s’ouvrent ; la banquise se disloque, se détend. Vienne un coup de vent, les grands floes se rapprochent les uns des autres, se heurtent avec fracas, se

chevauchent, écornent leurs arêtes dont les débris s’amoncellent

avec un bruit métallique.

Sur les fentes, la jeune glace qui se forme fait entendre une plainte continue, mélancolique et douce : c’est la chanson de la glace, faible d’abord, puis, lorsque les champs se heurtent, grondante, sinistre et coupée souvent par la clameur stridente des icebergs qui s’écroulent.

Le vent, en chassant ainsi les grands pans les uns contre les autres, détermine des pressions qui se manifestent d’abord à la surface par de petites toroses ; mais, à mesure que l’hiver approche, elles deviennent plus violentes et les toroses font place à des hummocks de plus en plus élevés. Souvent le navire, enserré comme dans un étau, frémit et vibre douloureusement.