Le vingtième siècle/Partie III/Chapitre 10

Les naufragés habitaient depuis huit jours l’île factice no 124. Un immense pavillon rouge flottait à la pointe du sémaphore pour signaler au loin leur présence ; mais nul navire n’avait encore passé en vue de l’île.

Malgré la monotonie de leur genre de vie, les naufragés ne s’ennuyaient pas encore ; ils avaient tracé des allées dans leur jardin mouvant pour se promener à l’aise, et, quand ils s’étaient bien promenés, ils rêvaient appuyés sur la balustrade, bercés par le léger roulis, en contemplant l’immensité verte et l’immensité bleue : la mer, spectacle toujours le même et toujours nouveau, le ciel, champ de courses rempli par l’éternel et magnifique défilé des nuages voyageurs, découpés et nuancés de cent mille façons.

Au milieu de la huitième nuit, le capitaine Briscousse se réveilla en sursaut. Son hamac se balançait d’une façon anormale. Il resta un instant assis pour réfléchir.

« Ça remue bien ! s’écria-t-il tout à coup, du roulis, du vrai roulis ! Le temps était superbe hier soir, il n’y avait aucune menace dans l’atmosphère… qu’est-ce que ça veut dire ? »

Le capitaine s’habilla en toute hâte et courut à la fenêtre.

Le ciel était pur, la lune brillait de tout son éclat et illuminait au loin une mer très calme.

« Oh ! oh ! est-ce que… oui, du vrai roulis… parfaitement… nous marchons ! Sacrebleu ! est-ce que nous aurions perdu nos ancres !… c’est impossible… Allons voir ça ! »

Le capitaine descendit rapidement au rez-de-chaussée ; il allait ouvrir la porte lorsqu’un clapotis le long de l’île, sur la droite de la maison, attira son attention. Il courut a une fenêtre et aperçut à peu de distance quelques longues pirogues manœuvrées chacune par une douzaine d’ombres noires.

« Tout le monde sur le pont ! cria le capitaine d’une voix tonnante, aux armes ! »

Les naufragés bondirent hors de leurs hamacs. Philippe et les matelots furent en une minute réunis au rez-de-chaussée. Le capitaine distribua vivement des fusils et des sabres…

« Qu’est-ce donc ? demanda Philippe, qu’est-ce qu’il y a ? On ne peut donc plus dormir dans notre île si gentille et si tranquille ?

— Il y a qu’on nous la vole, notre île ! répondit le capitaine.

— On nous la vole ?

— Oui ! tenez, regardez, voyez-vous ces pirogues ? sentez-vous le roulis ?

— Oui, eh bien ?

— Eh bien, nous sentons le roulis parce que nous marchons et nous marchons parce que ces pirogues nous remorquent…

— Nos ancres ?

— Perdues ! Allons, mous y sommes ? tout le monde est armé ? Bien, nous allons opérer une sortie. En avant ! »

Le capitaine ouvrit brusquement la porte et les naufragés se précipitèrent dans le jardin en poussant de grands cris. D’autres cris leur répondirent, des cris d’effroi plutôt que des cris de guerre, et à l’extrémité du jardin, deux ou trois ombres noires se jetèrent à la mer.

Les pagayeurs des pirogues s’étaient arrêtés tout à coup et paraissaient en proie à la plus vive surprise.

« Qui êtes-vous ? » cria le capitaine en faisant grincer la batterie de son fusil.

Pour toute réponse, les pagayeurs détachèrent rapidement le câble qui reliait leurs pirogues à l’île ; ils recueillirent les hommes qui s’étaient jetés à l’eau et se mirent à fuir avec vélocité.

À ce moment, Hélène et Barbe, effrayées, accouraient se joindre au groupe des naufragés.

« Ne craignez rien, dit le capitaine, les voleurs sont partis… Ce sont des indigènes des îles Gallapagos, probablement… ils ne nous savaient pas dans l’île et notre seule apparition les a fait fuir. Ce n’est pas la première fois que des sauvages ou des écumeurs de mer volent des îles et les emmènent dans des endroits inconnus, pour s’y goberger à l’aise dans de jolies petites maisons dont on peut faire à l’occasion des petites forteresses flottantes…

— Alors, le danger est passé ? demanda Barbe.

— Le danger d’être volés, oui ; mais nous sommes maintenant en présence d’autres dangers… Nous marchons, l’île no 124 a quitté sa place ; quand on viendra pour nous rapatrier, on ne nous trouvera plus !… »

Barbe pâlit.

« Et ma maison de New-York ! s’écria-t-elle.

— Bah ! dit Philippe, c’est tant mieux si nous marchons…. Nous allons nous rapatrier nous-mêmes, nous allons tâcher de gagner un port…

— Ces îles rondes ne sont pas facilement dirigeables, répondit le capitaine ; nous dérivons, nous irons où le flot voudra bien nous mener. »

Philippe et le capitaine passèrent le reste de la nuit dans le jardin pour empêcher tout retour offensif des voleurs ; mais rien ne vint les troubler dans leur faction. Vers le matin le roulis s’accentua, une brise un peu forte secoua l’île et fit claquer, le pavillon du sémaphore. Les naufragés semblaient disposés à prendre, assez gaiement leur nouvelle aventure, sauf Barbe qui se désolait de ne pouvoir correspondre avec sa maison de banque.

« J’ai une opération sur le tube de Panama, disait-elle ; dix mille actions achetées à 12,745,50 ; elles étaient à 14,890 à mon départ, il y a un

À midi, quand le capitaine Briscousse fit le point, il trouva que l’île flottante avait dérivé d’une vingtaine de lieues dans le sud-ouest.

« Nous n’allons pas du côté de Panama ? demanda Barbe anxieuse.

— Au contraire, mademoiselle, nous marchons vers les îles polynésiennes ! répondit le capitaine Briscousse ; le courant nous emporte par là, mais il est possible qu’une brise contraire nous ramène…

— Que peut la brise sur nous ?

— La maison fait l’office de voile ; si le vent venait à nous être favorable, nous pourrions fabriquer une vraie voile pour notre mat de pavillon… »

Cependant un des phonographes jetés à la mer par le capitaine Briscousse aussitôt après le naufrage avait été recueilli à quelque distance de Panama. Aussitôt une corvette électrique était partie à la recherche des naufragés. On connaissait leur adresse, le capitaine ayant annoncé qu’il allait chercher refuge sur l’île factice 124.

La corvette arriva à l’intersection du longitude 90 avec l’équateur, juste le lendemain du jour où l’île avait failli être volée. Le commandant de la corvette se frotta les yeux, fit et refit le point, fouilla tous les côtés de l’horizon avec sa lorgnette, sans découvrir l’île 124. En vain la corvette courut des bordées de l’est à l’ouest entre les îles 125 et 123, et du nord au sud entre les îles 92 et 148, elle ne put découvrir aucune trace de l’île envolée.

De leur côté les passagers de l’île 124, dans leur promenade à travers l’océan Pacifique, interrogeaient à tout instant l’horizon avec l’espoir d’apercevoir une voile ; mais la solitude la plus complète continuait à les envelopper, nul navire ne paraissait.

Une seule fois, après une semaine de navigation, on eut une alerte. Barbe, en permanence, avec la lorgnette du capitaine, sur le toit de la maison au pied du mât de signaux, aperçut au loin un point noir. Toute la colonie accourut la rejoindre ; le capitaine, après avoir consulté la carte sur laquelle il marquait la route tous les jours à midi, crut reconnaître dans ce point noir l’île factice 188 sous le 9° de latitude sud.

« Inutile de faire des signaux, dit-il ; le no 188 ne viendra pas à notre secours.

— Voyons, dit Philippe, prenons un parti, nous ne pouvons plus songer à retourner à Panama ; le courant, favorisé par une brise de N.-N.-E., nous porte vers la Polynésie ; mettons toutes voiles dehors pour arriver plus vite.

— C’est cela ! s’écria Barbe.

— Nous allons faire des vergues avec nos petits cocotiers et des voiles avec tous les draps de la maison, s’écria le capitaine ; je démolirai, s’il le faut, la maison pour fabriquer un gouvernail pour notre île et il faudra bien que nous marchions ! Je commençais d’ailleurs à être inquiet ; nos vivres s’épuisent ! »

Tous les passagers se mirent à l’œuvre, les dames prirent des aiguilles et s’occupèrent fiévreusement à coudre bout à bout les draps de la maison pour faire une grande voile. Le capitaine et les matelots se lancèrent, la scie ou la hache à la main, pour réunir les pièces nécessaires à l’établissement d’un grand gouvernail à l’arrière, la seule pièce qui manquât à l’île pour être une embarcation complète.

Après deux jours d’un travail acharné, tout fut terminé ; le mât du sémaphore se garnit de deux grandes voiles et d’un perroquet ; un foc fut établi à l’avant, tandis qu’à l’arrière fonctionnait un gouvernail grossier, mais immense, semblable à un gouvernail de chaland de rivière.

L’île 124, malgré sa forme ronde et sa lourdeur, était à peu près dirigeable ; le capitaine pouvait la maintenir dans sa route et profiter de toute la brise.

« Si la brise se maintient, dit le capitaine en prenant place au gouvernail, nous serons avant huit jours en pleine Polynésie ; nous tâcherons de gagner le port important de Taïti, où nous trouverons des paquebots pour Panama.

— Le seul danger, dit Philippe, serait de toucher un récif de corail.

— Nous en trouverons partout, dit le capitaine ; mais notre île n’a pas plus d’un mètre de tirant d’eau ; avec des précautions, nous passerons sans toucher. »

L’île 124 atteignit au bout d’une semaine, comme l’avait dit le capitaine, les premières îles polynésiennes ; les passagers aperçurent les myriades de petits récifs annulaires, œuvres des polypes constructeurs qui, lentement, ont couvert l’énorme étendue du Pacifique d’un semis d’archipels dont les îles, imperceptibles d’abord, mais s’élargissant et croissant sans arrêt, tendent peu à peu à se réunir.

Partout, à droite, à gauche, au nord et au sud, des îles pointaient du sein de la vaste mer, des îles de toutes les grandeurs, entourées d’une ceinture de récifs écumeux. Il fallait naviguer avec la plus grande prudence, la sonde annonçait de très petites profondeurs et le fond de la mer était comme hérissé de pics madréporiques, îlots en formation destinés à paraître au-dessus des vagues dans un laps de temps facile à déterminer.

« Nous entrons dans la période critique de notre voyage, dit le capitaine ; il faut redoubler d’attention. »

Le capitaine conserva le gouvernail, un matelot se mit à l’avant pour sonder, un autre à tribord et un à bâbord. Philippe resta sur le toit de la maison pour surveiller la mer et relier l’avant avec l’arrière.

On reconnut les îles Araktcheef, Narcisse et Moakimon, entourées d’un essaim d’îlots de formation nouvelle ; c’était bien le chemin de Taïti, et en admettant que l’on ne croisât aucun navire en route, on devait en quelques jours arriver à Taïti. Plusieurs fois des pirogues indigènes passèrent non loin de l’îlot. Les passagères montrèrent quelque étonnement de voir les sauvages polynésiens accoutrés de redingotes européennes et coiffés de chapeaux de haute forme.

« Parbleu, dit le capitaine, ils sont tous comme cela ; ils sont à peu près civilisés et ils ont renoncé depuis longtemps à leurs tatouages nationaux ; ils préfèrent nos vieux habits ; toute la défroque de l’Europe et de l’Amérique est envoyée en Océanie et colportée d’île en île… Ça sert de monnaie pour les trafiquants…

— Capitaine, dit Barbe, je ne demande pas à débarquer chez les habitants de ces îlots ; mais ne pourriez-vous pas me dire s’il n’y a pas, dans ces parages, de poste téléphonique ?

— Je n’en connais pas, mademoiselle ; vu le peu d’importance des transactions commerciales, les indigènes n’auraient que faire du téléphone… le premier bureau est à Taïti… »

Philippe, en permanence sur le toit de la maison, promenait des regards songeurs sur le fourmillement de petites îles semées sur l’océan comme une sorte de voie lactée maritime, et il ne s’interrompait dans sa rêverie que pour demander au capitaine, du haut de son observatoire, quelque renseignement sur ces innombrables archipels.

Le capitaine, tout entier à la manœuvre, grommelait parfois.

« Attention, attention, monsieur ! vous ne surveillez pas suffisamment l’horizon, vous me laissez gouverner en plein sur ces brisants que l’on entend mugir à deux kilomètres d’ici… si vous ne me prévenez pas, il nous arrivera quelque anicroche.

— Ô solitudes du Pacifique ! s’écriait Philippe pour toute réponse, et dire qu’un jour viendra où, grâce à ces infatigables madrépores, les hommes trouveront ici un continent nouveau, pour y déverser le trop-plein de la population de nos vieilles terres !

— Tenez, dit Hélène en regardant au nord, voyez là-bas ; on dirait une ligne d’hommes marchant sur la mer…

— Parbleu, dit le capitaine en regardant, ce n’est qu’un déménagement, c’est une caravane d’indigènes qui passe d’une île dans une autre… On peut faire des centaines de lieues en suivant les bas-fonds avec un mètre ou un mètre et demi d’eau à peine… un bain de pieds, quoi ! Mais, je vous en prie, de l’œil partout, un bateau de trente mètres de largeur peut facilement raboter un écueil !… si nous ne faisons pas attention, nous échouerons… »

Ce qu’avait prévu le capitaine arriva. À peu de distance de Taïti, alors que l’on n’avait plus qu’une petite journée de navigation pour entrer au port, l’île 124 s’en fut s’enferrer dans les pointes de coraux qui formaient une ceinture défensive à une charmante et pittoresque petite île couverte de cocotiers.

« Touché ! cria le capitaine, combien d’eau ?

— Soixante-quinze centimètres, répondit le matelot de bâbord.

— Nous allons sauter à l’eau pour essayer de nous dégager, dit le capitaine en retirant sa veste.

— Arrêtez ! dit Philippe, je veux visiter cette île… j’ai une idée… une grande idée ! »

Et, sans attendre personne, il sauta à l’eau, grimpa sur les brisants et trouva de l’autre côté une zone d’eau tranquille, à peine profonde de cinquante centimètres. En cinq minutes il l’eut traversée. On le vit escalader le talus de l’île et grimper sur un piton rocailleux et boisé qui semblait accuser une origine volcanique.

« Allons rejoindre Philippe, s’écria Hélène ; il y a si longtemps que nous sommes emprisonnés…

— Une promenade aquatique ! fit Barbe.

— Demi-aquatique seulement, dit le capitaine, il y a si peu d’eau. »

Deux matelots furent laissés à la garde de l’île 124, le capitaine et les deux autres matelots se mirent à l’eau et prirent les dames dans leurs bras pour leur faire passer les brisants.

Quand ils arrivèrent à l’île et qu’ils eurent escaladé le petit piton, Philippe n’y était déjà plus ; il était descendu de l’autre côté et il marchait dans la mer pour rejoindre une seconde île éloignée de six cents mètres à peine.

En vain ils l’appelèrent et lui firent signe de revenir, Philippe continua sa route avec de l’eau tantôt jusqu’aux genoux et tantôt jusqu’aux hanches.

« Il n’y a pas de danger ? demanda Hélène au capitaine.

— Aucun, madame ; à part l’étroit chenal que nous suivions avec tant de peine, il n’y a pas d’eaux profondes par ici ; il y avait une autre route plus au nord pour aller à Taïti, la route des paquebots ; mais le vent nous en a éloignés. »

Philippe était arrivé à la seconde île ; avec la lorgnette, on le vit en faire le tour et reprendre encore l’eau à la pointe extrême du rivage.

« Est-ce qu’il va encore plus loin ? » demanda Hélène.

Philippe paraissait hésiter. D’autres îles chargées de petites forêts de cocotiers émergeaient à quelques kilomètres. Enfin Philippe parut se décider à rebrousser chemin : tournant le dos à ce petit archipel, il revint droit au premier îlot.

« Eh bien ! lui cria Barbe quand il aborda, tu oublies que nos instants sont précieux et que pendant que nous nous amusons aux paysages océaniens, j’ai mes cinq mille actions du tube de Panama qui baissent peut-être…

— Bah, dit Philippe, nous avons le temps ; le climat est superbe, la mer admirable ; le séjour dans ces petites îles doit être charmant ! Nous avons besoin de vivres frais et justement ces îlots abondent en cocos et en tortues… nous pouvons passer ici des semaines délicieuses…

— Papa l’a toujours dit, tu n’as pas l’esprit sérieux et pratique… Robinsonner dans cette île ? Y songes-tu ? Et ma banque qui périclite sans moi à New-York ! Je suis en train de perdre des millions peut-être en ce moment !

— Tu les regagneras ici… ma grande idée…

— Il devient fou !… voudrais-tu par hasard entreprendre le commerce des noix de coco ?

— J’ai une grande idée, te dis-je, une immense idée qui va engendrer une colossale affaire financière ! Les canaux, les tubes terriens ou sous-marins ne sont rien auprès de ce que je vais entreprendre !… Tout à l’heure, quand je me promenais d’île en île, ce n’était pas pour le paysage, c’était pour ma grande idée… je faisais une promenade d’études… depuis que nous sommes entrés en Polynésie j’examine, je médite, je calcule…

— Et tu nous fais échouer, navigateur distrait !… Et quelle est cette grande idée ?

— Voici !… ces innombrables îles éparpillées à la surface de l’océan Pacifique, resserrées en groupes et en archipels, sont destinées un jour à se souder ensemble, en petits noyaux d’abord, qui s’aggloméreront peu à peu pour former un continent solide… c’est l’œuvre mystérieuse qui s’élabore depuis des centaines de siècles au fond de l’Océan, par le ministère des infatigables madrépores, aidés souvent par des soulèvements brusques du fond de la mer. Lentement, l’une après l’autre, les îles sortent du sein de l’océan, d’abord à l’état de simples écueils, puis d’îlots dont la végétation s’empare !…

— Eh bien ?

— Eh bien, mon idée, la voici : l’œuvre commencée par les madrépores, c’est à l’homme de l’achever ! ce continent en formation, nous allons le terminer. De quoi s’agit-il ? D’aider tout simplement la nature qui tend peu à peu à réunir en une seule terre continentale ces longs chapelets d’îles polynésiennes… avec les ressources mises à notre disposition par la science, avec de puissants capitaux, cette construction d’un continent est possible, sinon facile ; les archipels fourniront l’ossature, la carcasse de notre continent ; nous comblerons les détroits, les canaux, les lagunes, pour relier les îles les unes aux autres !… Ce sera la grande œuvre du xxe siècle ! nous léguerons une terre nouvelle à nos descendants… Les esprits aventureux se désolaient de n’avoir plus rien à découvrir sur notre planète, nos pères ne connaissaient que cinq parties du monde, nous allons leur en donner une sixième ! Les six cents millions d’habitants de notre vieille Europe s’y trouvent bien à l’étroit ; nous allons —leur fournir une terre nouvelle, bien neuve celle-ci, des espaces sans bornes, des champs illimités pour leur activité… Et quels avantages ! Les autres continents, l’homme les a trouvés, tout faits, il a dû les prendre tels quels, avec leurs inconvénients et leurs défauts… Trop d’eau par endroits, trop de montagnes sur d’autres points, des espaces immenses sans un cours d’eau ; que sais-je ? Notre continent à nous, nous le ferons le plus commode possible nous ferons courir partout des fleuves et des cours d’eau fertilisateurs, nous ménagerons des ports, des lacs…

— Et les difficultés ? fit Barbe, c’est très beau ; mais tu ne comptes pas les difficultés…

— Toutes les entreprises, les petites comme les grandes, ont des difficultés à éviter ou dominer, des obstacles à franchir ! Des difficultés soit, mais pas d’impossibilités ! Déjà sur bien des points, on peut communiquer

— En résumé, il y a peut-être une idée à étudier…

— À exécuter ! s’écria Philippe. Ah ! je ne suis ni sérieux ni pratique, eh bien, nous allons voir ! je construirai mon sixième continent !

— Et comment l’appelleras-tu ? fit Barbe en riant, tu fais plus que conquérir ou découvrir, tu bâtis… Bien plus que Çolomb ou Americ Vespuce, tu as le droit de baptiser…

— Je l’appellerai l’Hélénie, répondit Philippe en regardant sa femme. Maintenant, tout bien réfléchi, il est inutile de perdre notre temps sur cet îlot. Tâchons de remettre notre île 124 à flot et gagnons rapidement Taïti…

— C’est fait ! l’embarcation est remise en état de naviguer, dit le capitaine ; il n’y avait pas d’avaries graves.

— Embarquons ! dit Philippe, et suivons bien le canal, cette fois, pour éviter un nouvel échouage. »

En quelques heures, l’île 124 réussit à sortir des bas-fonds et à trouver un chenal large de plus de deux kilomètres, avec quinze ou vingt mètres d’eau. Pour plus de sûreté, le capitaine alla s’amarrer pour la nuit aux cocotiers d’un îlot d’accès facile. Quand le jour revint, on mit toutes voiles dehors avec l’espoir d’arriver à Taïti dans l’après-midi. Un sloop taïtien, rencontré vers midi, vint reconnaître l’étrange embarcation et la remorqua jusqu’au port de Papeïti, la capitale de l’île.

« Enfin ! dit Barbe » en courant, aussitôt débarquée, aux bureaux du téléphone international.

Philippe l’avait suivie. Lorsqu’elle eut achevé de communiquer avec ses commis de New-York, Philippe s’empara du téléphone et se mit en communication avec M. Ponto père à Paris.

Ce jour-là, les employés du téléphone de Taïti ne purent fermer leurs bureaux à l’heure ordinaire, car leur client les retint jusqu’à plus de minuit. Philippe expliquait son idée, discutait et, en fin de compte, réussissait à convertir son père.

« Grande idée ! colossale affaire ! plus fort que Christophe Colomb ! dit enfin M. Ponto, il y aura des difficultés énormes ; mais nous les surmonterons ! C’est la grande maison Ponto qui donnera au monde son sixième continent !… mon fils, jusqu’à ce jour, je t’avais méconnu… aujourd’hui je t’admire !… Superbe, merveilleux, gigantesque ! Je vais céder mes autres entreprises, le Parc européen est terminé, le tube transatlantique marche tout seul et l’idée de la transformation de la France en société financière a fait un grand pas dans l’esprit public, je puis donc m’occuper d’autre chose… Reste à Taïti, je vais acheter une demi-douzaine de navires et t’envoyer une commission d’études composée d’ingénieurs, de marins, de géographes ; cette commission parcourra la Polynésie sous ta direction, opérera des sondages, lèvera des cartes, pointera jusqu’aux moindres îlots et nous établira un projet de continent… Quant au côté financier, c’est mon affaire, je vais lancer une première émission d’actions ! »

Et dès le lendemain le monde retentissait de la grande nouvelle. La sensation fut énorme. La colossale entreprise de la maison Ponto venait au bon moment. Les excédents de population dans les cinq parties du monde préoccupaient justement les penseurs. Cette terre qui allait manquer à l’homme, l’homme allait la faire lui-même. Tout le monde applaudit, sans douter un instant de la réussite.

Jusqu’où s’arrêtera l’esprit d’entreprise moderne ? Après la construction d’un continent, que restera-t-il à faire ?… s’emparer des espaces interplanétaires, briser les liens misérables qui retiennent la navigation aérienne dans notre zone atmosphérique, coloniser notre satellite et communiquer avec les autres planètes, nos compagnes de route dans les champs de l’azur… ce sera l’œuvre de nos descendants du xxie siècle ! Déjà les savants électriciens, avec une simple dépense de soixante-quinze millions, par l’emploi, dans des proportions gigantesques, des incommensurables forces électriques dans la grande usine construite sur le Pic du Midi aux Pyrénées, ont pu en quinze jours rapprocher la lune jusqu’à la distance de six cent soixante-quinze kilomètres, un peu plus que la distance de Paris à Lyon. Le disque de notre satellite, énormément grandi, éclaire merveilleusement nos nuits et laisse apercevoir à l’œil nu les moindres détails de sa géographie. La lune est habitée, nul doute ne peut subsister maintenant et l’on parle d’envoyer une commission scientifique dans un aérostat spécialement construit pour la traversée des couches atmosphériques !

L’enthousiasme des savants et du public gagna les financiers ; de puissants banquiers proposèrent à M. Ponto de s’associer avec lui pour faire tous les fonds de l’entreprise sans recourir au public, de façon à pouvoir disposer sans contrôle du continent construit ; mais M. Ponto, refusant le concours des manieurs d’argent et des banques âpres aux bénéfices lança l’affaire en émission publique.

Le même jour, les murs de toutes les villes du monde se couvrirent d’affiches ainsi conçues :

construction d’un sixième continent

dans l’océan Pacifique

par la réunion des archipels, groupes, îles et îlots polynésiens

en une vaste terre continentale.

Émission de deux millions d’actions de 10,000 fr. chacune

1,000 fr. en souscrivant, 9,000 fr. à la répartition.

|

Jamais succès ne fut plus complet, la souscription fut couverte cent douze fois !

À Taïti, la commission d’études fut reçue avec les plus grands honneurs. La reine Pomaré XII, ayant Philippe Ponto à sa droite, donna une audience solennelle aux savants européens et leur distribua les croix de son ordre avec une véritable profusion. Les opérations, immédiatement commencées, furent menées avec la grande rapidité et avec l’ensemble que les puissantes ressources de la compagnie permettaient d’imprimer à l’œuvre.

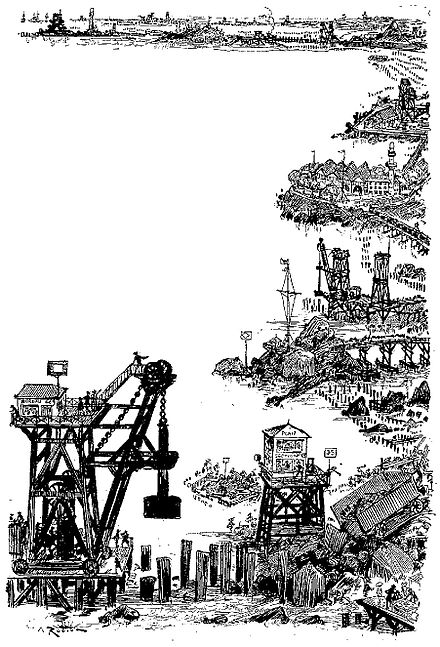

Pendant que des ingénieurs et des marins, jetés sur tous les points de la Polynésie, poursuivaient leurs études physiques, orographiques et hydrographiques, d’autres ingénieurs construisaient des hangars pour les travailleurs, des machines, des appareils destinés à être chargés de blocs de granit et coulés dans les bas-fonds. D’autres savants parcouraient l’Inde et l’Amérique à la recherche de roches et de terres végétales.

Sous leurs ordres on faisait sauter à la dynamite des morceaux entiers de montagnes, des pics de l’Himalaya et des montagnes Rocheuses ; on les charriait sur des voies ferrées construites spécialement pour l’entreprise jusqu’aux ports les plus proches où des transports devaient les prendre pour les conduire sur des points déterminés.

M. Ponto cherchait autant que possible à faire d’une pierre deux coups. En prenant ses rocs, il ouvrait des passages dans les montagnes et créait des voies de communication nouvelles : il fit construire d’énormes et

Les travaux sous-marins, le desséchement des golfes mettaient à jour d’immenses champs de corail dont on se contentait d’enlever des échantillons, des poissons inconnus surpris dans les roches, et souvent, lugubres trouvailles, des carcasses de navires ensevelis depuis des siècles sous le vert et mouvant linceul, dans le cimetière liquide des navigateurs.

En même temps on établissait de vastes pépinières où toutes les espèces d’arbres utiles ou agréables, pouvant convenir au climat océanien, étaient réunies par millions de pieds ou boutures et dès qu’une portion de territoire se trouvait conquise, des légions d’ouvriers s’en emparaient pour y planter des forêts régulières.

Aujourd’hui l’avenir de la grande entreprise est assuré. La construction du sixième continent est très avancée et déjà, dans les parties terminées, des troupes nombreuses d’émigrants sont venues s’installer, construisant des villes sur des points indiqués par la compagnie, cultivant les terres autour des villes et transformant le reste en territoires de pacage. D’importantes cités industrielles se sont élevées d’elles-mêmes près des chantiers de la compagnie, pour fournir aux travailleurs tous les instruments, aliments et objets nécessaires.

Déjà des institutions politiques fonctionnent. Les petits royaumes indigènes ont été respectés ; mais ils sont entrés dans la grande confédération dont le plan, élaboré par Philippe Ponto, a été approuvé par les assemblées d’actionnaires. Tout le continent se trouve divisé en dix grandes provinces : Marshall, Samoa, Tonga, Cook, Taïti, Pomotou, Noukahiva, Bougainville, Viti et Toubouaï, à peu près égales entre elles et subdivisées en préfectures et sous-préfectures.

Une Chambre des députés, nommée par les provinces terminées et par les électeurs indigènes, s’est réunie à Taïti, instituée capitale provisoire en attendant l’achèvement d’une superbe capitale centrale, en construction sur l’îlot où l’île 124 est venue s’échouer.

Le premier acte du premier parlement du sixième continent, à sa première séance, a été le vote d’une adresse de remerciements à Philippe Ponto, son élection au poste de président de la grande Confédération océanienne et la confirmation officielle du nom donné au continent nouveau par son auteur, l’Hélénie.

Le sol tout neuf de la nouvelle partie du monde a déjà donné sa première moisson ; sous l’excellent climat océanien il paraît doué d’une fécondité remarquable et promet de réunir aussi bien les céréales de la plantureuse Europe que les exubérances végétales des pays du tropique. Pour la flore, l’Hélénie sera comme un résumé des autres continents et quant à la faune, on comprend que la commission d’acclimatation ne s’occupera que des espèces utiles.

M. Ponto père est heureux, il est président honoraire. Il a l’intention de laisser sa banque de Paris à sa fille Barnabette, d’abandonner complètement sa banque de New-York à sa fille Barbe et de venir se fixer en Hélénie.

Quant à Mme Ponto, elle s’occupe activement d’organiser l’émigration féminine en Océanie ; son seul chagrin est de n’avoir pu obtenir la concession d’une province pour l’établissement d’une république féminine.

Inutile de dire qu’Hélène, première citoyenne de l’Hélénie, est au comble du bonheur. Philippe a déjà un héritier. On parle de rendre la dignité de président héréditaire dans la famille Ponto. Dans tous les cas le fils de Philippe est assuré de porter la couronne de Taïti. Sa Majesté Pomaré XII, n’ayant pas de descendants, lui a légué son royaume.

L’inauguration solennelle du continent en construction est annoncée officiellement pour le 1er janvier 1960. Des trains de plaisir amèneront les curieux de tous les pays, les représentants de la presse et des gouvernements, aux fêtes qui célébreront la merveilleuse victoire du travail et de la science sur les forces brutales de l’océan.

La sixième partie du monde aura-t-elle les destinées magnifiques de sa mère la vieille Europe ? L’histoire un jour le dira.