Sainte-Hélène (de Fulgence Girard)

Sainte-Hélène.

Le 14 octobre 1815 au soir, un vaisseau de ligne portant à sa corne le yacht britannique voguait, toutes voiles dehors, sur les belles mers du tropique austral, lorsque ses gabiers de vigie signalèrent une terre dans la région du sud. On porta le cap sur ce point encore noyé à l’horizon maritime, et qui disparut bientôt dans l’obscurité de la nuit. Le lendemain, aux premières lueurs de l’aube, on vit cette terre se détacher en silhouette noire sur la partie orientale du ciel.

C’était une île aux falaises escarpées qui, jaillissant de la mer comme un piton de rocher, s’offrait en cet instant sous l’aspect le plus sinistre ; on eût dit, à sa forme, comme à la sombre vigueur avec laquelle elle se dessinait sur le ciel, un immense sarcophage dont l’écume des flots, battant sa base d’écueils, semblait la frange d’argent du drap funèbre. Cette impression était du reste en parfaite harmonie avec celle dont ce rocher aux escarpements abruptes, aux versants stériles, à tout l’ensemble sauvage et désolé, vint, au lever du jour, attrister les regards et les cœurs.

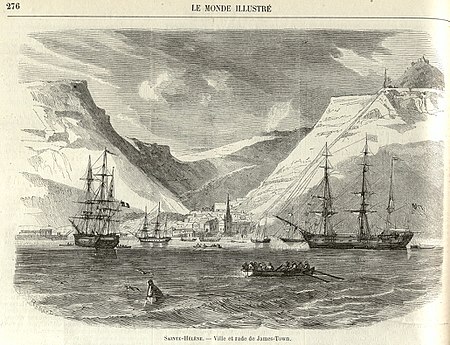

Ce vaisseau était le Northumberland ; à son bord se trouvait Napoléon Ier. Nouveau Thémistocle, il était venu s’asseoir, en suppliant, au foyer britannique ; l’histoire a dit que l’hôte y trouva sa confiance… ; cette île était Sainte-Hélène. Le Northumberland se dirigea vers la rade de James-Town, le seul point où cette île soit accessible.

James-Town est une jolie petite ville dont les maisons blanches semblent bien moins aspirer au confort britannique qu’à la propreté batave. Serrée entre deux montagnes aux pentes abruptes, elle n’est formée que d’une rue unique. La hauteur de droite est couronnée par un fort avec lequel ses rapports expéditifs ont lieu au moyen d’un escalier d’une rapidité effrayante qui n’a pas moins de six cent soixante marches.

L’île de Sainte-Hélène se divise, sous le rapport météorologique, en deux zones : celle de l’ouest, d’une constitution atmosphérique assez régulière et dont le caractère général est la pureté et la douceur ; la partie de l’est, beaucoup plus élevée, est au contraire exposée aux plus brusques intempéries : ce sont tour à tour des brouillards qui l’enveloppent de leur ombre humide, et des vents d’est qui soufflent avec une telle violence, qu’ils ont imprimé leur direction à la forme tourmentée des arbres. Ce fut cette partie de l’île qui fut affectée à la résidence de l’illustre proscrit. Le plateau de Long-Wood, élevé de quatre cents mètres au-dessus du niveau de la mer, fut le sommet où le vautour de l’exil devait dévorer, quatre ans entiers, ce cœur que la victoire avait fait tant de fois tressaillir. Des bâtiments d’exploitation agricole, affectant dans leur ensemble la forme irrégulière d’un T, le reçurent sous leur toit rustique. La grange était devenue une salle à manger, la salle d’habitation avait reçu un billard, le cellier avait été converti en chambre à coucher pour ce César qui avait eu pour résidence Postdam, Schœnbrun, l’Escurial et le Kremlin. Autour s’étendait un pays d’escarpements et de ravins de l’aspect le plus triste, du caractère le plus sombre, de la nature la plus aride.

Un point frais, calme, reposé, une étroite vallée, riante oasis de verdure et de fraîcheur dans ce désert de rochers et de broussailles, le val de Cinn, sourit seul au milieu de cette nature menaçante ; là seulement, le pied peut fouler un gazon épais ; un filet d’eau s’échappe en murmurant, sur un petit lit de cailloux, d’une claire fontaine bordée de cressons et de nymphéas. Toutes les fleurs de l’île, de belles centaurées, plusieurs variétés de géraniums sauvages, etc., semblent s’être donné rendez-vous dans ce lieu. Ce point, éloigné d’environ trois kilomètres de Long-Wood, devint le but de prédilection des promenades de l’empereur. Combien de fois n’a-t-il pas puisé avec sa main de l’eau à cette source, pour en rafraîchir sa bouche brûlante. Combien de fois ne s’est-il pas arrêté au milieu de ces herbes et de ces fleurs, les regards perdus dans la perspective que ce val lui ouvrait sur la mer. Aussi est-ce dans ce lieu qu’il a voulu reposer après sa mort. Ce val de Cinn n’est autre, en effet, que la vallée du Tombeau.

Ces lieux étaient remplis de souvenirs d’un intérêt trop puissant pour que la France pût rester indifférente à l’oubli, nous dirions presque à la profanation dans lesquels ils étaient tombés. On sait que les bâtiments de Long-Wood avaient repris leur destination première ; qu’un moulin à blé avait été installé dans la chambre même où Napoléon rendit le dernier soupir, que les autres pièces étaient redevenues des granges, des écuries ou des caves. On rapporte que, lorsque le prince de Joinville, accompagné d’une brillante suite d’officiers français et anglais, visita, en 1839, ces lieux célèbres, il s’arrêta sur le seuil, aussi attristé que surpris d’un semblable abandon. Quelle que fut la déchéance dont le grand nom qui planait sur cette demeure n’avait pu la défendre, il ne s’en découvrit pas moins, et ce fut le chapeau à la main qu’il en parcourut les diverses pièces. On rapporte aussi que, lorsqu’il arriva à la dernière salle, il ne se trouvait plus dans sa suite un seul officier anglais.

Ces lieux ne pouvaient rester dans un aussi déplorable état. Le nouvel empire ne pouvait laisser ces lieux livrés à de telles profanations. Une négociation a été ouverte entre le cabinet des Tuileries et celui de Saint-James. La solution n’en pouvait être douteuse. Ces lieux appartiennent aujourd’hui à la France ; le corps législatif a voté les fonds nécessaires pour leur restauration et leur entretien.

Nous extrayons, d’une lettre écrite de Long-Wood même, les détails suivants. L’acquisition faite par l’ordre de S. M. Napoléon iii se compose d’une longue bande de terrains comprenant les deux habitations successivement occupées par le général Bertrand, Long-Wood et ses dépendances, les nouveaux bâtiments que devait occuper l’empereur, et enfin la vallée du Tombeau. Ces lieux, devenus historiques, vont être rétablis dans l’état où ils se trouvaient lors de la mort de leur hôte impérial.

M. le colonel Gauthier de Rougemont en a été nommé conservateur. Les dernières lettres de Sainte-Hélène annoncent l’accueil empressé qu’il a reçu du gouverneur de la colonie, Son Excellence M. Drumond Huy.