Souvenirs d’une cocodette/Texte entier

et de dix figures gravées à l’eau-forte.

AVIS DES ÉDITEURS

otre édition, la seule bonne, est

faite d’après le manuscrit même

de l’auteur, revu par lui peu de

temps avant sa mort.

otre édition, la seule bonne, est

faite d’après le manuscrit même

de l’auteur, revu par lui peu de

temps avant sa mort.

Les longueurs et les passages peu clairs ont été très modifiés ; quant aux nombreuses coupures de l’édition mise sous presse à Paris et non publiée, sur les épreuves de laquelle fut faite récemment l’édition anglaise, ces coupures n’existaient point dans notre manuscrit.

L’édition, abrégée, anglaise est intitulée : Mémoires d’une demoiselle de bonne famille, rédigés par elle-même, revus, corrigés, élagués, adoucis et mis en bon français ; par Ernest Feydeau.

Ce titre est bien celui donné à l’ouvrage ; mais comme il ne répond que très imparfaitement au sujet du livre, nous avons pensé devoir le modifier par celui de : Souvenirs d’une cocodette. L’avant-propos placé en tête de notre volume est de nous.

Quant à l’auteur, on y reconnaît facilement deux personnes : une femme mondaine et un littérateur émérite.

Croyant être agréable au lecteur, nous donnons au bas des pages les variantes qui se trouvent dans l’édition de Londres.

AVANT-PROPOS

a cocodette est un type féminin du

second Empire, comme la Merveilleuse

le fut du Directoire et la Lionne

de la monarchie de juillet.

a cocodette est un type féminin du

second Empire, comme la Merveilleuse

le fut du Directoire et la Lionne

de la monarchie de juillet.

Elle est la figure accentuée du génie et des aspirations du high-life de son époque. Semblable à la courtisane par son faste insolent et ses allures indépendantes, elle en diffère cependant par la régularité de sa position sociale.

Son existence est une pose incessante. Pétrie de vanité, tout en elle est factice. Que la nature en ait fait une Vénus antique ou une Vénus hottentote, elle s’en soucie peu. N’est-elle pas une plus grande artiste que cette vieille mère nature ! Elle a l’instinct du peintre et celui du sculpteur. Le chimiste, le dessinateur, les fournisseurs de tout genre, sont à ses ordres, et avec leur aide elle créera le galbe chic de la Vénus moderne, à laquelle elle donnera la vie et le mouvement.

Elle sera la Vénus cocodette, en révolte ouverte avec le sens commun. Elle sera la négation brillante des qualités morales et de la beauté plastique attribuées jusqu’alors à son sexe.

La Cocodette est plus élevée que la cocotte vulgaire qu’elle domine de toute la hauteur du rang de son mari. Elle est du grand monde. C’est une grande dame selon les us et coutumes de son temps.

La femme dont nous publions les souvenirs rachète ses travers et ses fautes par une sincérité charmante. Victime inconsciente des circonstances, le récit qu’elle fait de sa vie est un tableau fidèle de certaines corruptions secrètes peu dévoilées jusqu’ici.

Le style clair et élégant de ce livre le place bien au-dessus des ouvrages du même genre. Les situations piquantes ne sont pas amenées à dessein, mais elles ressortent naturellement de l’enchaînement des faits, et les passages scabreux sont heureusement franchis par le talent littéraire de l’auteur.

En somme, les Souvenirs d’une Cocodette sont un ouvrage réaliste d’une touche délicate et savante, avec une teinte de philosophie aimable et mondaine. La lecture en est attachante, et évoquera chez plus d’un lecteur le souvenir de personnalités et d’aventures contemporaines.

AMIE LECTRICE

i, d’aventure, tu étais bégueule, ou

seulement tant soit peu prude, garde-toi,

comme de la peste, d’ouvrir ce

livre et d’en parcourir une ligne. Il n’est pas

fait pour toi. Tu n’y comprendrais rien. Mais

si, comme je l’espère et le souhaite, tu es une

femme charmante, douée d’autant d’intelligence

que de bon sens, ayant l’expérience du monde,

et connaissant au moins les plus mignons

des secrets de la vie, si, de plus, tu ne recules

pas, pour te distraire, devant quelques heures

passées en tête-à-tête avec un auteur dont toutes

les actions, tous les travaux, toutes les pensées

n’ont jamais eu d’autre but que de plaire à

ton sexe… oh ! alors, ne crains pas de lire, et

même de relire le récit attachant que je place

ici sous tes yeux. J’ose te promettre qu’il te rappellera

plus d’une émotion de ta jeunesse, et te

présentera le miroir fidèle des sentiments, des

sensations, des émotions, peut-être même de

quelques-uns des événements qui ont dû traverser

ta vie.

i, d’aventure, tu étais bégueule, ou

seulement tant soit peu prude, garde-toi,

comme de la peste, d’ouvrir ce

livre et d’en parcourir une ligne. Il n’est pas

fait pour toi. Tu n’y comprendrais rien. Mais

si, comme je l’espère et le souhaite, tu es une

femme charmante, douée d’autant d’intelligence

que de bon sens, ayant l’expérience du monde,

et connaissant au moins les plus mignons

des secrets de la vie, si, de plus, tu ne recules

pas, pour te distraire, devant quelques heures

passées en tête-à-tête avec un auteur dont toutes

les actions, tous les travaux, toutes les pensées

n’ont jamais eu d’autre but que de plaire à

ton sexe… oh ! alors, ne crains pas de lire, et

même de relire le récit attachant que je place

ici sous tes yeux. J’ose te promettre qu’il te rappellera

plus d’une émotion de ta jeunesse, et te

présentera le miroir fidèle des sentiments, des

sensations, des émotions, peut-être même de

quelques-uns des événements qui ont dû traverser

ta vie.

Et si, cette fois, malgré l’esprit dont tu es douée, tu t’étonnes de trouver dans cette peinture un peu plus de liberté qu’on n’en accorde de nos jours aux malheureux auteurs, ne te scandalise pas, je te prie. Considère d’abord que la nature de cet ouvrage commandait certaines privautés de style ; ensuite souviens-toi que les plus beaux génies de la langue française : Montaigne, Montesquieu, Voltaire, Molière, La Fontaine, et tant d’autres ! n’ont pas plus reculé, pour doter l’Univers de leurs impérissables chefs-d’œuvre, devant la hardiesse du langage que devant la licence des sujets.

CHAPITRE PREMIER

’entreprends une tâche sans précédents

dans l’histoire des lettres, celle

de montrer tout à nu l’âme d’une

femme, de la faire voir, cette âme,

dans les circonstances les plus graves, les plus

poignantes, les plus délicates et les plus

intimes.

’entreprends une tâche sans précédents

dans l’histoire des lettres, celle

de montrer tout à nu l’âme d’une

femme, de la faire voir, cette âme,

dans les circonstances les plus graves, les plus

poignantes, les plus délicates et les plus

intimes.

Avec la plus entière indépendance et la plus complète bonne foi, je vais décrire sans rien déguiser ni retrancher, les incidents de toutes sortes par lesquels je me suis vue forcée de passer, depuis l’âge où l’adolescence succède à l’enfance, jusqu’à celui où la nature, par une révolution soudaine, avertit la femme que son rôle actif, ici-bas, est terminé. Pour m’acquitter de cette tâche, la mener à bien jusqu’au bout, pour dire… tout, je mettrai de côté, je foulerai aux pieds, s’il le faut, les considérations mondaines, les préjugés et les conventions qui, d’ordinaire, sont des choses d’une si grande importance pour mon sexe. Je m’efforcerai de ne rien oublier et d’être sincère.

Je n’écris pas ces mémoires pour le public ; j’ignore et ne me soucie même pas de savoir s’ils seront jamais publiés : je ne les écris que pour moi-même, dans l’unique but de me distraire, de revivre, en quelque façon, en les écrivant.

Quoique mon existence ait été dépourvue d’événements romanesques, et bien qu’elle ressemble, à quelques menus détails près, à celle de beaucoup d’autres femmes, je pense qu’elle pourra les intéresser toutes.

Je m’estimerai trop heureuse si ces pages, dans lesquelles j’oserai dire ce que les personnes de mon sexe cachent d’habitude le plus soigneusement à autrui et parfois à elles-mêmes, après avoir été châtiées, un jour, où, tout au moins émondées par une plume plus autorisée que la mienne, ont le pouvoir, la providence aidant, de préserver des fautes où je suis tombée, et des peines que j’ai subies, quelques-unes des femmes qui ne craindront pas de les lire.

Je suis née à Paris, le 18 mars 1831[1], d’un père italien d’origine et d’une mère française. J’ai toujours conservé la plus grande vénération pour la mémoire de mon père. C’était un homme spirituel, parfaitement bon, tolérant, serviable savant, plus réellement savant qu’on ne l’est aujourd’hui en Italie et même en France. Les travaux remarquables qu’il publia sur l’Anthropologie et l’Ethnographie, l’avaient placé de bonne heure à la tête de la génération des jeunes écrivains et professeurs qui, cultivant chacun différentes branches de la science, aspiraient à la haute réputation des Cuvier, des Geoffroy Saint-Hilaire et des Brongniart, Mon père faisait partie de toutes les sociétés savantes de l’Europe.

Il était particulièrement très fier de son titre de membre correspondant de l’Institut de France. Aussi loin que mes souvenirs se reportent, je vois sa fréquentation et son amitié recherchées par les hommes les plus distingués. Notre maison qui était pleine, du haut en bas, de bouquins poudreux, de cartes de géographie, de plans en relief, et de pièces anatomiques, ne désemplissait pas d’étrangers qui venaient consulter mon père sur les moindres problèmes concernant l’origine et la filiation des peuples, l’histoire naturelle de l’homme, les mœurs et les coutumes des différentes races humaines, problèmes qui les passionnaient tous à un point que je ne saurais expliquer. Comme j’étais l’aînée de mes frères et sœurs, mon père m’avait prise en affection particulière, se figurant, je ne sais pourquoi, que je pouvais, plus que tout autre, m’intéresser à ses études.

La vérité était que je n’y comprenais pas grand chose et, toute enfant, comme jeune fille, je les admirais de confiance. Mon père représentait à mes yeux ce qu’il y a de plus noble et de plus élevé dans la créature[2].

Ce que je connaissais de la vie me donnait le droit de le faire[3]. Il avait sacrifié les trois quarts de sa fortune patrimoniale, qui était considérable, dans l’unique but de contribuer à l’affranchissement de son pays. Exilé pour ses convictions politiques, il était devenu Français par reconnaissance de l’hospitalité qu’il avait reçue à Paris, mais il ne cessa jamais de porter à sa terre natale, et surtout à la ville de Florence, berceau de sa famille, une religieuse affection. Je ne finirais pas si je me laissais aller au plaisir de parler plus longtemps de mon père.

J’abrège donc. Quoique nos revenus ne nous permissent pas de faire grande figure et de recevoir d’autres personnes que quelques intimes, notre maison passait, avec raison, grâce à l’esprit de mon père et à l’amabilité de ma mère, pour l’une des plus agréables de Paris. Toute ma vie, je me rappellerai, avec un indicible plaisir, nos dîners de famille auxquels il était rare que ne fussent pas conviés quelques-uns des étrangers de distinction qui étaient de passage à Paris. La table était la grande dépense de mon père. Il était gourmet, sensuel, et il en convenait avec une bonne humeur charmante. C’était toujours à table qu’il savait le mieux faire briller tous ses avantages. Alors, quand nulle contrariété ne le préoccupait, que son esprit méridional et voltairien était légèrement excité par le vin du midi, qu’il voyait alignées autour de lui les têtes joyeuses de sa petite famille, sûr de la bienveillance de son auditoire, lequel ne demandait qu’à s’amuser et à l’applaudir, il se laissait aller au plaisir de conter, et personne, mieux que lui, ne sut jamais tenir les oreilles sous le charme de sa parole.

Malheureusement, par moments, mon excellent père oubliait qu’il parlait devant ses cinq enfants, deux garçons et trois filles, dont l’une — c’était moi — commençait à grandir et avait l’esprit ouvert à toutes les curiosités. Entraîné malgré lui par l’amusement de conter, cher aux professeurs, le savant laissait échapper des choses que nous ne comprenions guère, et qui nous scandalisaient d’instinct, mes sœurs et moi, et qui mettaient notre mère au supplice.

Une des particularités qui contribuaient le plus à me faire chérir mon père, après son excessive bienveillance, c’est qu’il y avait entre lui et moi une foule de points de ressemblance et de contact. J’étais vraiment sa fille au physique et au moral. Cet homme de très grande taille, élégant de manières, aux traits doux, aux cheveux noirs, toujours soigneusement rasé, recherché dans sa mise, avec son air affable et spirituel, m’inspirait un orgueil mêlé de respect. Il avait voulu diriger lui-même les débuts de mon instruction, mais il s’y prenait mal, me faisant lire des livres auxquels il m’était impossible de rien comprendre. Il avait une préférence marquée pour moi. Mes deux sœurs en étaient jalouses ; et mon institutrice, une respectable dame anglaise, de même que ma mère et mes deux tantes, ne cessaient de me taquiner à ce sujet.

Je voudrais bien parler de mon éducation. Malheureusement, mes souvenirs sont demeurés un peu confus à cet égard. Tout ce qu’il m’est possible de m’en rappeler aujourd’hui, c’est que le plus grand nombre des personnes qui m’entouraient semblaient s’être donné le mot pour me maintenir dans une ignorance absolue sur la différence des sexes. On aurait dit que le salut de ma vie était dans cette ignorance. Peut-être n’avait-on pas absolument tort.

Je ne serais pas femme si je n’aimais pas à parler de moi-même. Sans me vanter, je puis dire qu’à seize ans, j’effaçais toutes mes compagnes. Il y avait surtout en moi une chose qui obligeait les personnes les plus indifférentes à me remarquer : c’était ma taille qui dépassait en hauteur, je pourrais ajouter « en élégance » tout ce qu’on avait vu jusqu’alors. Les plus longues, les plus minces, les plus sveltes, les plus souples Anglaises, résidant à Paris et partout, admirées par leur grâce native, n’existaient pas, pour ainsi dire, auprès de moi. Mon père qui, en sa qualité de membre de l’Institut, se plaisait aux comparaisons classiques, chaque fois qu’il me voyait assise au milieu d’un cercle de jeunes filles, les dominant de toute la tête, disait invariablement que je lui rappelais « la déesse Calypso parmi ses nymphes ». Le fait est que ma taille me donnait une supériorité d’une nature particulière, mais incontestable, sur toutes les femmes. Ce qu’il y eut toujours de plus remarquable, je n’ose pas dire « de plus séduisant » en moi, c’est que tout en demeurant très grande, je sus toujours rester très mince, et sans maigreur. Même à trente ans, âge auquel, assure-t-on, les femmes prennent toujours un peu d’embonpoint, on ne m’aurait pas trouvé d’épaisseurs malséantes en aucune place de mon corps. Mes pieds comme mes mains, demeurèrent toujours d’une finesse de forme et d’une délicatesse irréprochables. Mon corsage « correctement modelé, disait mon père, sur celui d’Hébé, » ne s’accentua jamais de manière à me faire élargir mes robes d’un seul point. Il en fut de même de mon cou, de mes épaules, de ma ceinture, de toutes les autres parties de ma personne. J’avais, comme j’ai encore, la peau extrêmement fine et satinée, blanche et rose, d’un grain doux, qui contrastait heureusement avec mes cheveux abondants, soyeux et d’un noir bleuâtre ; mes sourcils et mes yeux également noirs. Les mauvaises langues disaient que j’avais la bouche trop grande ; mais mon père, qui était connaisseur en cette matière, puisqu’il avait pour spécialité d’étudier les races humaines, assurait que cette bouche, aux lèvres ondulées, épaisses et rouges comme le sang même, était pétrie de grâce et comme saturée de voluptueuse expression.

Il faut absolument que les femmes qui pourront lire ceci, excusent la trop grande bienveillance de mon père. En sa qualité d’anthropologiste et, quoique je ne représentasse pas, comme femme, le type qu’il préférait, il fut toujours très préoccupé de ma figure. Plus de cent fois il m’a répété que « la nature semblait avoir pris un certain plaisir à mettre deux âmes différentes sur mes traits ; l’une, élevée, entièrement détachée des choses matérielles : celle-là, disait-il, se voyait sur mon front lisse et mollement entouré de mes bandeaux noirs, dans la ligne droite et fine de mon nez, dans mes yeux à la fois tendres et fins[4] — c’est toujours mon père qui parle ; — ma seconde âme, ajoutait-il, un peu sensuelle[5], s’accusait sur mes lèvres dont j’ai déjà parlé, et dans la forme de mon menton qui était un peu large et comme partagé en deux, vers le milieu, par une ligne horizontale[6]. »

La vérité, pour laisser de côté les poétiques effusions de mon père[7], c’est que dès l’âge de seize ans, j’avais le visage plein et d’un bel ovale[8], sans bouffissures ni maigreur.

C’est que mon teint avait l’éclat et la fraîcheur que font si bien valoir les yeux et les cheveux noirs, c’est enfin que mes traits les plus accentués étaient le menton et la bouche. Tout cela me composait une physionomie qui, m’a-t-on dit souvent plus tard, n’était pas sans charme.

Lorsque j’eus atteint[9] seize ans, me sentant déjà femme et toute formée, je montrai quelque velléité d’indépendance. Ma mère qui m’aimait peu, étant jalouse de mes charmes naissants, et elle avait bien tort, car elle était charmante, la pauvre femme ! ma mère, donc, commença à monter contre moi une petite persécution des plus déloyales et des plus sournoises. Comme elle avait naturellement la haute main sur les moindres objets qui concernaient la toilette de ses filles, et comme mes sœurs étaient trop jeunes encore pour qu’elle daignât s’occuper d’elles, elle se plaisait à me faire porter les vêtements qu’elle supposait devoir le plus m’enlaidir, tels que des robes couleur abricot, ou des mantelets de soie verte, ou bien encore de tout petits[10] chapeaux qui contrastaient le plus désagréablement du monde avec ma haute taille. Ces mauvais procédés, dont toutes les jeunes filles placées dans ma position ont dû, comme moi, être victimes, vont m’amener naturellement à dire quelques mots de ma mère.

Elle avait été et était encore, à trente-six ans, l’une des plus belles et des plus séduisantes femmes de son temps. Impossible de rencontrer plus de distinction servant à faire valoir plus de grâce, une plus exquise amabilité unie à une plus parfaite beauté. Je puis en parler aujourd’hui en toute liberté, puisque ma mère et moi nous ne nous ressemblions pas, qu’elle était de moyenne taille et que je suis grande, qu’elle était blonde et que je suis brune : la main sur la conscience, je ne crois pas que la nature ait jamais créé une femme plus accomplie.

Ses épaules, ses bras, ses mains, ses jambes, ses pieds, ses seins étaient autant de merveilles. Elle avait des caresses plein les regards et plein la voix. Mais ce qu’il y avait de plus attrayant en elle, ce qui faisait d’elle, en réalité, une femme sans pareille, c’était son air angélique et chaste, je ne sais quelle fleur de pureté qui ennoblissait son visage. Elle enchantait, elle fascinait par sa démarche, comme par ses manières et par ses traits. On aurait dit une madone de Raphaël. Comme elle avait l’humeur facile et le caractère enjoué, qu’elle aimait les hommages et n’en faisait aucun mystère, elle n’avait jamais manqué de soupirants, ni même, à ce que j’appris depuis, de galants.

Quoique je ne fusse, à seize ans, qu’une enfant sans malice et absolument innocente, il m’était facile de voir que la conduite de cette mère, qui avait l’air d’une sainte, n’était pas toujours exemplaire. Néanmoins, jusqu’alors, avec la meilleure volonté du monde, il m’aurait été impossible d’articuler contre elle, du moins en connaissance de cause, un seul fait.

Mon père l’adorait. Ce n’était même pas de l’adoration qu’il avait pour elle, mais du fétichisme. Cet homme intelligent, ce lettré dont l’esprit cultivé me plongeait dans un perpétuel enchantement, était d’une faiblesse pour sa femme, qui tenait du prodige. Quoiqu’elle fît, c’était bien fait.

La plus légère observation n’était pas permise. Elle avait les cheveux d’un blond cendré, les yeux bleus, les manières d’un ange, elle se balançait avec un certain air pudique en marchant ; cela suffisait. Après vingt ans de mariage, mon père était encore à ses pieds. Il lui aurait tout sacrifié : position, avenir, fortune, amis, ses enfants même ! et cela pour l’unique satisfaction de la voir sourire. Si le profond respect que je porte à la mémoire de mon père ne me retenait, je dirais que je ne crois pas qu’on ait jamais vu sur terre pareille dupe.

Orgon lui-même n’était rien auprès de mon père. De sa femme, il avalait tout, les yeux fermés. Elle lui aurait mis de l’aloës dans la bouche, qu’il aurait juré que c’était du sucre. Il ne pouvait douter qu’elle eût des amants, c’était par trop visible. Il en prenait stoïquement, presque joyeusement son parti, répétant à satiété, en toute occasion que[11], pour rien au monde, il ne voudrait jamais causer le plus léger chagrin à sa femme. Étrange philosophie ! Il l’appelait parfois, en pleine table, devant ses domestiques et ses enfants, du nom de son amant en exercice.

Mais tout cela, quoique singulier, ne m’aurait rien été, si ma mère qui, naturellement abusait de la passion de mon père, n’avait fait exactement tout ce qu’il fallait pour le ruiner.

Ce n’est pas qu’elle eût mis la maison sur le pied d’un train excessif. Il y avait bien quelques petites choses de plus que le nécessaire, mais cela ne valait pas la peine d’en parler. Ma mère n’avait point à se reprocher les dépenses de table, de beaux ameublements, de voitures et de chevaux qui prenaient les quatre cinquièmes de nos revenus. La dépense folle, permanente, ridicule, le vice — c’en était un ! — de cette femme incomparable, n’était autre que la toilette.

À une époque où le luxe était bien loin d’avoir atteint les proportions qui font tant crier aujourd’hui, où les gens les plus riches, s’inspirant de l’exemple de la cour du roi Louis-Philippe, se contentaient d’une existence des plus modestes, tout, chez nous, passait en nippes, en chiffons, tout s’en allait en belles lingeries, en satins, velours et dentelles. Les dentelles surtout étaient la passion de ma mère. Elle en mettait partout, à ses corsages, au dos[12] de ses chemises de jour et de nuit, à ses[13] camisoles et ses jupons[14]. Je dois convenir immédiatement qu’elle avait un goût délicieux. Jamais aucune femme ne sut s’habiller comme elle. Elle employait toute son intelligence et tout son temps à faire la fortune des marchandes de modes et des couturières. Dès le matin, en sortant du lit, elle se trouvait sous les armes. Ses pantoufles, ses bas, ses jarretières, ses jupons, ses rubans de taille et de cou, tout était dans une harmonie parfaite. On pouvait lever tous ses voiles, on était sûr de ne rencontrer que des choses délicieuses, dessus et dessous. Elle ne portait jamais le moindre bijou. C’était son luxe. Je renonce à décrire les différents costumes appropriés à chaque saison, qu’elle avait inventés pour le lever, l’après-midi, la promenade, le dîner, le théâtre, etc., etc. J’ai passé, et je passe encore, non sans raison, j’espère, pour l’une des femmes les plus élégantes du monde parisien, et je dois mes succès autant à ma manière de me mettre qu’aux agréments de ma personne. Eh bien, je le déclare en toute sincérité, sous le rapport de l’élégance, quoique j’aie été plus jolie que ne le fut jamais ma mère, je n’existe point auprès d’elle. Je n’ai pas le droit de me montrer trop sévère. J’adore la toilette, j’ai fait en[15] mon temps de folles dépenses, comme tant d’autres. Mon coup d’œil passe pour infaillible. Mes moindres fantaisies font encore la loi dans les salons. Cela ne me hausse pas d’un cran au-dessus de celle qui restera toujours comme un inimitable modèle à mes yeux.

Aujourd’hui qu’elle n’est plus, je puis le dire avec orgueil, c’était quelque chose d’inouï de la voir, le matin, sortir de sa chambre à coucher, avec ses yeux pudiques, sa tournure de vierge, plus fraîche qu’une journée d’avril, mieux attifée qu’un buisson en fleurs.

On l’aurait mangée toute vivante.

Moi-même, je prenais alors une sorte de voluptueux plaisir à l’embrasser.

Comme je venais d’avoir seize ans, étant déjà toute formée, propre au mariage, ma mère qui ne se défiait point assez de mes juvéniles curiosités, était en possession d’un amant que je ne pouvais voir, même en peinture, et qui, sans doute, afin de ne pas donner de jalousie à sa belle amie, affectait de montrer pour moi les sentiments les plus hostiles.

M. Gobert, je dois l’avouer, quoiqu’il fût homme du monde et riche, en aucun temps de ma vie, n’aurait été mon fait.

Il affichait une rigidité de principes et une austérité de langage qui me semblait absolument incompatible avec la qualité d’amant d’une femme mariée. Ma mère, pour laquelle il réservait des qualités cachées, le disait aimable ; pour moi, il m’était impossible de reconnaître en lui autre chose qu’un pédant sot et prétentieux. Il avait la manie de faire la leçon à mes sœurs et à moi ; il nous prêchait l’économie, comme si, à nos âges, il nous eût été possible de faire des dépenses ; il avait même l’impudence de m’engager à me vêtir avec simplicité, moi, pauvre et belle fille de seize ans, obligée, par la jalousie de sa mère, à porter des robes abricot, disant effrontément que les plus belles qualités des femmes étaient les qualités du cœur et de l’âme.

C’était à croire, ma parole d’honneur, que ce grand imbécile de Tartufe[16] poussait l’aveuglement encore plus loin que ma mère[17].

Cela lui allait bien, à lui dont la maîtresse dépensait cent[18] mille francs par an pour se vêtir mieux qu’une princesse, de venir nous parler d’économie et de simplicité.

Chaque fois qu’il me rencontrait sur son chemin, cet homme pur ne manquait jamais de m’adresser quelque observation désobligeante.

Il disait à maman qu’il me trouvait laide. Et cela faisait pâmer d’aise la pauvre femme. Lui dire du mal de sa fille, n’était-ce pas la prendre par son faible ?

Je travaillais habituellement à préparer mes leçons dans la salle à manger. Deux portes qui se faisaient face donnaient entrée dans cette pièce. L’une était celle de l’antichambre, l’autre celle de la chambre à coucher de ma mère. Monsieur Gobert, quand il venait la voir, ce qui lui arrivait presque chaque jour, entrait par la première de ces portes, me faisait, en passant, un salut cérémonieux, s’éloignait par la porte de la chambre à coucher, et j’entendais presque aussitôt le frou-frou de la robe de soie de ma mère qui s’approchait à pas de loup et donnait, bien discrètement, un tour de clef à la serrure.

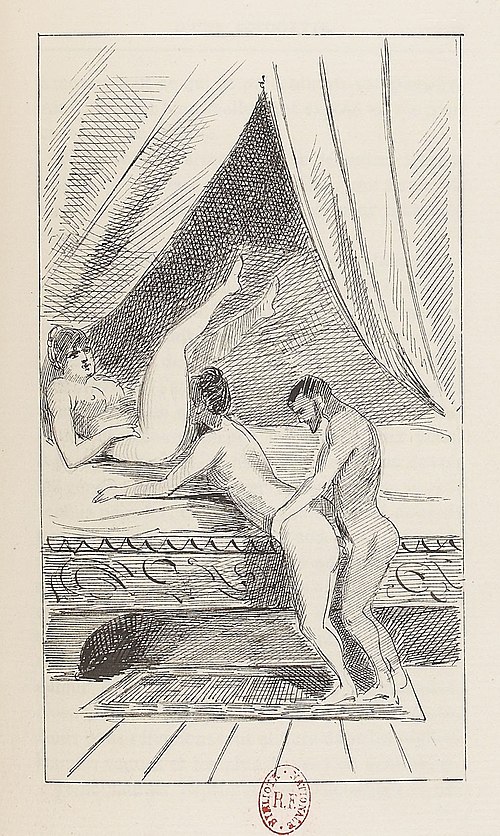

Or, un dimanche matin, M. Gobert étant entré comme d’habitude chez maman, ce tour de clef, je ne sais pourquoi, ne fut pas donné, sans doute l’avait-on oublié, et moi qui, depuis bien longtemps, me demandais vainement ce que ma mère et M. Gobert pouvaient faire, enfermés ensemble, je sentis, ce jour-là, ma curiosité décupler. Sans bien me rendre compte de la partie[19] de l’indiscrétion que je méditais, sans même prévoir à quel point je pouvais être embarrassée de la découverte que je voulais faire[20], je me levai, sans bruit, de la place que j’occupais à ma salle de travail et m’approchai tout doucement de la serrure.

Me pencher, appuyant une main au montant de la porte, braquer mon œil dans la direction voulue pour voir ce qui se passait dans la chambre à coucher furent l’affaire d’une seconde. Mais je fus mal récompensée de mon manque de discrétion. Je ne vis rien que des choses confuses, ma mère qui semblait s’agiter, le visage tourné du côté de la muraille. Rien de M. Gobert absolument, et cependant il devait être là, n’étant pas parti.

L’impossibilité de rien comprendre au peu que je voyais irritait cependant ma curiosité. Il faut se rappeler que j’étais presque une femme, entièrement innocente cependant, ignorante, affamée de connaître toutes les choses qu’on me cachait. Il est bon aussi de savoir que, dans mes imaginations les plus osées de jeune fille, j’étais à mille lieues de soupçonner la réalité de ce que mon père, dans son langage pittoresque, appelait « la gymnastique de l’amour. »

Mon père, qui n’aimait point à se gêner, comme on le sait, disait parfois, à table, devant moi, des choses qui me faisaient croire que, entre un homme et une femme enfermés ensemble, il devait y avoir un échange de caresses passionnées ; mais je ne songeais même point à approfondir ce qu’ils pouvaient faire de spécial.

Cependant, ce jour-là, je me sentais si bien aiguillonnée par la curiosité qu’une tentation folle me saisit, et, sans[21] réfléchir aux conséquences que pouvait avoir mon action, je tournai brusquement le bouton de la porte et j’entrai dans la chambre.

Ce que je vis me cloua au seuil. C’est à peine si j’eus la présence d’esprit de refermer la porte derrière moi. La chose était étrange, accablante, pour une jeune fille chastement élevée comme je l’étais[22].

Il me fut d’abord impossible d’y rien comprendre.

Tout au fond de la pièce, les jambes allongées, M. Gobert était assis sur une chaise posée contre la muraille, et ma mère qui portait, pour la circonstance, une délicieuse[23] robe de chambre en taffetas rose[24] glacée d’argent, ma mère, ma sainte mère… car comment dire cela[25], sans mourir de honte, ou de rire… (ma mère[26], jupes retroussées, était à califourchon sur le vertueux M. Gobert.)

Pétrifiée, scandalisée, j’étais restée en place, pouvant à peine respirer. Ni l’un ni l’autre ne bougeait, ne se dérangeait.

Ils devaient cependant me savoir là[27].

De ma place, je voyais les belles jambes de maman, découvertes jusqu’à mi-cuisses.

Elle avait ses deux bras languissamment posés sur les épaules de son amant.

Je ne pouvais voir son visage, mais je voyais très bien celui de M. Gobert. Il avait la face très rouge et les yeux tout blancs.

Je ne savais que faire de moi-même[28].

Je comprenais et ne comprenais rien.

Je n’osais ni avancer ni m’en aller.

J’étais là, droite, fixe, et les mains baissées[29], l’air fort sot, je suppose, et tout mon sang affluait au cœur.

Alors ma mère, sans se laisser désarçonner par ma présence, tourna tranquillement la tête sur l’épaule, et me dit, du ton le plus naturel :

— Que faites-vous ici ? Retirez-vous.

Je sortis, écrasée de sa supériorité.

CHAPITRE II.

a mère, comme on le pense bien, ne

me pardonna jamais la position où je

l’avais surprise. Comme on ne peut

pas savoir jusqu’à quel point précis

s’étend l’ignorance, ou la niaiserie, ou même la

rouerie d’une jeune fille, elle dut se demander

avec une anxiété bien naturelle, si j’avais compris

ce qu’elle faisait dans la position que j’ai

décrite, conjointement avec M. Gobert, ou plutôt

dans quelle proportion j’avais dû comprendre.

Jamais, tant qu’elle vécut, elle ne me fit le moindre

reproche au sujet de mon indiscrétion,

jamais elle n’y fit la moindre allusion. Son attitude

avait l’air de dire que « rien de particulier

n’était arrivé, que je n’avais rien vu, rien deviné, »

et je dois avouer que, les circonstances étant

données, cette conduite n’était pas du tout malhabile[32].

a mère, comme on le pense bien, ne

me pardonna jamais la position où je

l’avais surprise. Comme on ne peut

pas savoir jusqu’à quel point précis

s’étend l’ignorance, ou la niaiserie, ou même la

rouerie d’une jeune fille, elle dut se demander

avec une anxiété bien naturelle, si j’avais compris

ce qu’elle faisait dans la position que j’ai

décrite, conjointement avec M. Gobert, ou plutôt

dans quelle proportion j’avais dû comprendre.

Jamais, tant qu’elle vécut, elle ne me fit le moindre

reproche au sujet de mon indiscrétion,

jamais elle n’y fit la moindre allusion. Son attitude

avait l’air de dire que « rien de particulier

n’était arrivé, que je n’avais rien vu, rien deviné, »

et je dois avouer que, les circonstances étant

données, cette conduite n’était pas du tout malhabile[32].

Mais ce ne fut pas sans une terreur instinctive que je la vis redoubler de cajoleries pour captiver l’affection de mon père. Chaque fois qu’elle se montrait ainsi démonstrative et plus que tendre[33], on pouvait être sûr qu’elle prenait ses précautions pour obtenir une chose qui coûtait au brave homme.

Cette fois, c’était moi qui devais payer les frais des tendresses maternelles. Voici comment.

Conseillée vraisemblablement par M. Gobert, qui se donnait pour un homme habile, ma mère, qui pouvait croire à une intention préméditée de ma part d’espionner ses actions, de la gêner même, peut-être, — redoutant[34] sans doute aussi d’être exposée à rougir devant moi, — ma mère donc, pour vivre à sa guise, forma le dessein de se débarrasser de moi, de me faire sortir de la maison.

Mais la chose n’était pas facile. À seize ans, quoique toute formée, je ne pouvais encore être mariée, et, d’ailleurs, nous n’avions aucun soupirant sous la main. Elle s’avisa de dire que mon instruction n’avançait pas, à la maison, que j’étais paresseuse et ne songeais qu’à la toilette. De là à faire naître l’idée de m’envoyer dans une maison d’éducation, pour y compléter mes études, il n’y avait que l’épaisseur d’un mauvais sentiment, et c’était peu de chose pour une femme qui vivait dans la dépendance[35] de M. Gobert. Mais, dans cette circonstance, ma mère devait savoir qu’elle aurait deux résistances à vaincre, la mienne et celle de mon père. Elle fit adroitement tout ce qu’il fallait pour les faire plier toutes deux.

Quoique je ne m’attendisse à rien de précis, je sentais instinctivement qu’un orage était sur ma tête. Ma mère se montrait trop bienveillante pour moi, trop tendre pour mon père. Mes soupçons devaient s’éveiller forcément. Quand nous étions à table, tous réunis, le Gobert à sa droite[36], elle ne laissait pas échapper une occasion de s’extasier sur ma précoce intelligence. « J’étais le portrait vivant de mon père, » disait-elle, « il ne me manquait que de l’instruction. Il était bien fâcheux qu’on n’eût pas eu l’idée, depuis longtemps, de me faire passer quelques années dans une de ces maisons spécialement affectées à l’éducation des jeunes personnes de bonne famille, comme on en trouve dans toutes les capitales de l’Europe, et surtout à Paris. »

« que l’idée n’était pas mauvaise, mais qu’il était bien tard pour l’adopter, que j’avais seize ans et qu’il faudrait bientôt songer à me marier. »

Le Gobert, à qui personne, même maman, du moins devant moi, n’avait demandé son avis, découvrait alors imprudemment son jeu et se hâtait de dire que, selon lui, il n’était jamais trop tard pour adopter une idée jugée bonne, qu’il était imprudent d’ailleurs de marier une jeune hile avant qu’elle eût au moins vingt ans accomplis.

— Pourquoi pas quarante ans ! ripostai-je un jour avec une naïve indignation.

— Aimée, me dit sévèrement mon père, tu viens de laisser échapper une belle occasion de ne pas parler.

Si les choses avaient dû se passer en discussions, je n’aurais eu que peu d’inquiétudes. Malheureusement, ma mère avait toujours eu une préférence marquée pour l’action. J’ai déjà dit qu’elle accablait mon père de démonstrations de tendresse. Chaque fois que je la voyais l’embrasser ou lui dire des flatteries, je me sentais frémir jusque dans la moelle des os. Un matin, comme mes sœurs et moi entrions dans sa chambre, selon notre habitude, pour lui souhaiter le bonjour, je fus très effrayée de trouver le lit vide.

Les draps étaient tout froids et n’avaient pas été foulés. Comme nous restions là à nous regarder, nous vîmes notre belle maman, plus fraîche, plus rose, plus jolie, mieux épanouie que jamais, qui sortait de la chambre de notre père. Elle était en chemise, nu-pieds, et portait sous le bras son oreiller garni de dentelles. Depuis plus de seize ans que j’étais au monde, c’était la première fois qu’il m’arrivait, à l’exception de l’incident Gobert, de prendre ainsi ma mère pour ainsi dire « sur le fait. » Ce matin-là, confuse de mon peu de chance, pendant que mes deux sœurs se jetaient au cou de maman, je tournai les talons un peu vite, et, quand je fus rentrée dans ma chambre, je me laissai tomber sur une chaise et je m’écriai :

— je suis cuite !

J’étais cuite, en effet, et bien plus cuite encore que je n’aurais jamais eu l’idée de le soupçonner. Le même jour, immédiatement après déjeûner, mon père me fit appeler dans sa bibliothèque, et, dès que j’y entrai, je vis, à ses manières, qu’il avait une confession pénible à me faire.

Il m’avait fait asseoir sur ses genoux, me tapotait les joues de la main, m’embrassait.

— Ma grande et belle fillette, me dit-il, enfin, je fais appel à ton affection pour moi : j’espère que tu vas être raisonnable.

— Est-ce que je ne le suis pas toujours, papa ?

— Si, mais en cette occasion, il faut l’être plus que jamais.

— Quelle occasion ?

— Tu ne fais rien ici, tu perds ton temps. Ton instruction n’avance pas. Tu ne t’occupes que de musique et de chiffons.

Et comme il vit que j’allais interrompre la leçon qu’il avait apprise sur l’oreiller[37] :

— Ta mère et moi, nous avons décidé, reprit-il, que tu entrerais au couvent. Oh ! seulement, ajouta-t-il, d’une voix tremblante d’émotion, seulement jusqu’au jour de ton mariage. C’est l’affaire de deux ou trois ans.

Je m’étais méprise à ce mot de « couvent. »

— Comment pourrai-je me marier si tu me fais religieuse ! lui dis-je en pleurant.

L’excellent homme pleurait avec moi ; il me serra contre son cœur, s’efforça de me rassurer, m’expliqua, non sans embarras, qu’il ne s’agissait pas de prendre le voile, mais d’entrer dans une maison d’éducation pour y achever mes études. Il était évident pour moi que mon pauvre père était honteux et malheureux du rôle qu’on lui faisait jouer. Ce qui me révoltait le plus, c’était de voir que nous étions tous deux victimes de cet affreux Tartufe de Gobert.

Cependant, je ne voulais pas le dire à mon père. Je serais plutôt morte que de prononcer un mot qui pût éveiller ses soupçons. Mais j’étais si profondément ulcérée de la conduite de ma mère, que je ne pus retenir un cri du cœur, un cri trivial, peut-être, mais que toutes les femmes comprendront :

— Hélas ! dis-je la larme à l’œil, mes sœurs, qui ont dix et douze ans, qui savent à peine lire, restent à la maison. Moi, qui en ai seize, on me chasse. C’était pourtant assez de porter des robes abricot !

Mon père avait toute la finesse d’un Florentin. Il dut comprendre l’allusion.

— Ma belle Aimée, dit-il en se levant, tu entreras au couvent demain, et, ce faisant, tu rempliras de joie le cœur de ton père.

Les préventions que j’avais contre le couvent s’évanouirent toutes dès que je me vis installée dans celui que mon père m’avait choisi. Je ne trouve pas utile de le nommer. Je me contenterai de dire qu’il était l’une des maisons d’éducation les plus aristocratiques du faubourg Saint-Germain[38]. Les noms les plus brillants, les plus grands noms de la noblesse de toute l’Europe[39] étaient partout inscrits sur les tableaux d’honneur. Moi, qui n’étais que la fille aînée d’un pauvre comte italien, exilé, je me sentais toute petite dans cette noble compagnie. Néanmoins, je n’eus pas à me plaindre de l’accueil qui me fut fait. Ma grande taille, l’éclat de mon teint, produisaient leur effet ordinaire. On me trouva très belle.

On s’étonnait que mes parents aient eu si tard l’idée de me mettre au couvent. Je ne me rappelle pas si j’ai dit que, dès mon enfance, j’avais montré les dispositions les plus heureuses pour la musique, et que la nature m’avait douée d’une remarquable voix de contralto.

Cette voix était ronde, mélodieusement timbrée, très expressive. Ma mère s’en souciait peu, car elle n’aimait pas la musique ; mais elle faisait l’orgueil et la joie de mon père. Elle me valut l’affection de toutes les bonnes sœurs et de mes compagnes. L’organiste du couvent étant tombé subitement malade, je m’offris pour le remplacer, et, le dimanche suivant, à la messe, sans prévenir personne, m’étant mise à chanter avec toute mon âme l’Ave maris Stella, de Pergolèse, j’obtins un tel succès qu’on faillit m’applaudir.

En peu de temps, je me trouvai si bien à mon couvent, tout y était si confortable, si propre, si élégant même ; on y avait si ingénieusement disposé toutes choses en vue de l’agrément des élèves comme de leur instruction, que je ne tardai pas à sécher mes pleurs et à regretter de moins en moins la maison maternelle.

Tous les parquets étaient cirés, frottés, toutes les vitres reluisantes. On avait prodigué les bois de palissandre, de citronnier et d’acajou pour confectionner les tables de travail, les pupitres et les chaises des surveillantes.

Aucune image ne saurait donner une idée de l’ordre et des raffinements de propreté qu’il y avait dans les dortoirs, les cabinets de toilette et les bains.

On trouvait des miroirs partout. Le préau, je ferais mieux de dire « le jardin », était plein des plantes les plus rares. Tout le linge de table était renouvelé à chaque repas. Enfin, l’ensemble de la maison comme les moindres objets relatifs à son appropriation avaient très grand air. Les élèves disaient entre elles :

— Notre couvent est un couvent chic.

Je serai sobre de détails sur ce qui concernait l’instruction. Cette instruction était ce qu’elle devait être, s’appliquant à des jeunes filles riches : tous les arts d’agrément, la musique, la danse, le dessin, y étaient cultivés avec un égal succès. Je ne crois pas avoir besoin de dire que la règle était très sévère, surtout en ce qui concernait les devoirs religieux. Les fondatrices de la maison semblaient s’être proposé pour but de former des élèves parfaites.

Il ne suffisait point, en effet, quand on les remettait à leur famille, qu’elles fussent bonnes, pieuses, instruites, dévouées, qu’elles eussent toutes les qualités du cœur, de l’âme et de l’esprit.

Il fallait qu’elles fussent avant tout et par-dessus tout « femmes du monde. »

Malheureusement, il suffit d’une brebis galeuse pour gâter un troupeau. Le troupeau de mes jeunes et belles compagnes avait été gâté par l’une d’entre elles. Mais il me faut entrer ici dans quelques explications préliminaires.

Notre salle d’études était une très vaste pièce, haute de plafond, qui ne contenait guère moins de trois cents élèves. Tout autour de la salle, il y avait une rangée de banquettes pourvues de dossiers et couvertes de velours vert. Les tables de travail, en acajou et garnies de pupitres, s’étendaient devant ces banquettes. Elles ne reposaient pas sur des pieds, mais sur des pans de bois formant cloison, de telle sorte que chacune de nous avait les jambes enfermées par-devant et sur les côtés, ce qui nous préservait des vents coulis.

Le chat de la maison pouvait ainsi, sous prétexte de chercher des souris qui n’existaient pas, parcourir d’une traite l’espèce de couloir couvert qui passait sous les tables, sans que la surveillante, assise dans sa chaire et dominant nos têtes du regard, pût l’apercevoir.

Ces explications étaient utiles pour faire comprendre l’événement dont le récit suivra bientôt. Mais il me faut d’abord parler de mes voisines. Celle de droite était une grande blonde, aux belles chairs, d’environ dix-huit ans qui, avec ses yeux bleus, la couronne formée par une natte de ses cheveux d’or qui lui descendait sur le front, et sa bouche pure, avait un air chaste, inspiré. On l’aurait crue toujours plongée dans le Ciel. Elle se nommait Aglaé ; on l’avait surnommée la « Muse », à cause de sa figure poétique.

À partir d’Aglaé, et toujours à ma droite étaient placées toutes les élèves les plus grandes. De ma place, en portant les yeux de ce côté, j’apercevais une longue et gracieuse ligne de cous penchés, de chignons relevés, de belles mains, de jolis profils, de gorges mouvantes.

Immédiatement à ma gauche, se trouvait une toute jeune fille, d’origine espagnole, et qui portait le nom de Carmen. Elle était de taille petite, très remuante, vive, malicieuse, extrêmement brune, avec de beaux yeux noirs, des lèvres épaisses, une véritable forêt de cheveux noirs, et un très fin duvet, également noir, qui couvrait ses joues roses et donnait à sa physionomie spirituelle, éveillée, un caractère d’étrangeté[40].

Un jour… je vais décrire[41] ici l’une des aventures les plus délicates de mon existence, et il me faut user d’une précaution infinie pour la rendre acceptable, quoiqu’elle soit des plus banales. Un jour donc, j’étais fort occupée à travailler, le corps penché sur mon pupitre, lorsque je remarquai chez ma voisine de droite, la poétique et blonde Aglaé, des mouvements qui me parurent extraordinaires.

Elle s’agitait sur son siège, sa gorge se soulevait et s’abaissait, son visage était rouge jusqu’à la racine des cheveux, elle respirait avec effort, et, avec une persistance singulière, elle tenait les yeux fixés à terre, entre ses deux pieds. Ce qu’il y avait de plus singulier, c’est que la plupart des voisines d’Aglaé semblaient s’apercevoir de son émotion, et cependant, comme par un accord tacite, aucune d’elles ne faisait et ne disait rien qui pût attirer l’attention sur la belle fille. Cela m’intriguait.

Je voulus pénétrer la cause de l’agitation intérieure qui empourprait le visage, habituellement pudique de la « Muse », et, laissant à dessein tomber mon mouchoir, je me baissai pour le ramasser, et pour regarder. Ce que je vis me causa une telle stupeur que je me mis soudain à trembler. Aglaé, dont les jambes[42], ainsi que celles de nous toutes, étaient complètement entourées par les boiseries de la table de travail, avait les jupes relevées, et, par terre, entre ses deux pieds, la petite Carmen était assise, plus rouge encore que sa camarade, et passionnément occupée à caresser d’une main experte les charmes mystérieux, impudiquement exposés à quelques pouces de son visage.

La surveillante, assise dans sa chaire, n’y pouvait rien voir.

Si je n’avais été complètement abasourdie par l’indécence et l’inattendu de ce spectacle[43], je conviens que j’aurais pu essayer de descendre en moi-même, interroger mon âme, tenter peut-être de dominer mes sens qui, sous l’empire d’une sorte de contagion malsaine, ne demandaient alors qu’à[44] s’éveiller. Je n’eus pas le temps de le faire. Une sorte de convulsion[45] venait d’agiter les membres d’Aglaé. Elle se renversa en arrière, ses jupes retombèrent sur ses pieds. La petite Carmen, en se traînant à terre à l’abri des regards[46], regagna sa place. C’était fini[47]. Mais j’étais si fort consternée que je ne dormis pas de la nuit.

Je n’eus même pas l’idée de parler à âme qui vive de la petite scène de débauche juvénile dont j’avais été le témoin involontaire[48]. Mais aux airs mystérieux et aux chuchotements de mes camarades, je compris que je n’avais pas été la seule à voir ou à deviner ce qui s’était passé. Une chose me confirma dans cette idée, c’est que la petite Carmen, que tout le monde, habituellement, gâtait et caressait pour ses malices et sa beauté, fut assez maltraitée[49] le lendemain par le banc des grandes. « Petite sale ! Petite vilaine ! » lui disait-on. Et on lui décochait[50] des coups de pied. La gamine en riait, tirait la langue. (Cette enfant ne comptait pas plus de douze à treize ans.) J’appris, depuis, que c’était elle qui, avec ses mauvaises mœurs, avait corrompu notre couvent.

Tout y aurait été parfait, sans elle.

Carmen s’était-elle doutée que j’avais surpris le secret de son aventure ? ou voulait-elle m’entraîner simplement dans ses petites turpitudes[51] ? Le fait est que, le lendemain, posant sa plume, comme elle travaillait auprès de moi, elle me prit gracieusement par la taille, et, se penchant à mon oreille : Veux-tu, mon cœur[52], dit-elle en me caressant l’oreille de son souffle, que je te fasse comme je faisais hier à Aglaé ?

Tout mon sang s’était glacé dans mes veines. Je croyais que c’était le démon lui-même qui avait pris les traits et la voix de Carmen pour me tenter.

Cependant, il fallait répondre.

— Cela t’amuserait donc bien ? lui demandai-je.

— Oui. Je n’aime rien autant que d’être fourrée sous les jupes des grandes.

— Pourquoi pas aussi des petites ?

— Elles ne sont pas aussi bien faites.

— Mais…

J’hésitais. Je ressentais une peur instinctive. La curiosité me poussait.

Mais, repris-je, cela me fera-t-il plaisir, à moi ?

— Demande-le à Aglaé. C’est le ciel.

J’étais déjà perdue. Je n’hésitais plus.

Je n’étais d’ailleurs, ce jour-là, que trop disposée au plaisir par la contagion de l’exemple. Quoique je fusse d’un tempérament fort paisible, la première leçon de volupté que j’avais reçue la veille avait développé en moi de soudains appétits.

Carmen s’était enfoncée sous la table de travail. Tout à coup[53], je sentis un froid de glace me saisir les jambes. Mes jupes avaient été relevées. En me renversant en arrière, j’apercevais la tête rieuse de Carmen assise à terre.

Elle avait appuyé sa joue contre l’un de mes genoux, et elle me prodiguait les mêmes caresses que je l’avais vue, la veille, à ma grande stupéfaction, faire à Aglaé. Mais alors, je n’avais même plus lieu d’être stupéfaite.

Une sensation inconnue, extraordinaire, s’était peu à peu emparée de tout mon être. Je me sentais les membres accablés et j’avais le cerveau en feu. Mes lèvres et ma langue seules étaient froides comme la mort même. Je m’arrête. Aussi bien, je ne saurais reproduire exactement et complètement la sensation aussi pénétrante qu’effrayante qui me possédait tout entière. Ce que je me rappelle, c’est que, plus qu’Aglaé, je devais sembler à Carmen bien gauche, bien sotte. Mon innocence me gênait.

Toute la classe avait les regards sur moi. On chuchotait, on se poussait le coude.

Les larmes me montaient aux yeux.

Je finis par me lever de ma place et me sauver dans le préau, terrifiée qu’il y eût tant de témoins de ma honte. Si j’avais su, alors ! Toutes celles dont les regards me semblaient autant de poignants reproches avaient passé par les mains de Carmen avant moi.

C’est ainsi que je perdis la première fleur de mon innocence, et que le tranquille tempérament que j’avais reçu de la nature, en venant au monde, me révéla, pour la première fois, qui fut presque la seule dans toute ma vie, les mystères de ma condition de femme.

Heureusement pour moi, je n’avais pas, je ne ressentis jamais les dévorantes passions qui sont pourtant, assure-t-on, comme la marque indélébile des races méridionales. Si je n’avais été si calme, je n’ose dire « si sage », j’aurais sans doute été victime de grands maux. La jolie et vicieuse petite Carmen, à ce que j’appris plus tard, mourut à seize ans, idiote et rachitique.

Qui l’aurait cru, en la voyant !

Je succombai encore, de loin en loin, m’abandonnant au vice mignon qui moissonne dans leur fleur tant de jeunes filles ; mais je dois l’avouer, je succombai beaucoup plus par paresse, par impossibilité de résister, que par inclination. Il faut dire aussi que mon couvent était bien merveilleusement choisi pour développer le penchant auquel j’attribue la mauvaise direction que prennent tant de jeunes femmes. Grâce à Carmen, le vice y existait et s’y prélassait comme dans son domaine. Tout au fond du jardin dans un angle, sur une butte formée de rochers factices, et que de hauts arbres ombrageaient, on avait élevé un Calvaire, dont tous les personnages étaient de grandeur naturelle. En arrière, sur des bancs, par les belles soirées d’été, loin des regards curieux, pendant que les sœurs surveillantes étaient à la chapelle, nous nous placions toutes en ligne, les grandes confondues avec les petites, et nous nous livrions en toute sécurité à nos habitudes funestes.

Deux hommes, deux grands écrivains, Jean-Jacques Rousseau et Chateaubriand, chacun d’eux se plaçant à un point de vue différent, ont eu le rare courage de raconter dans leurs Mémoires, et d’après l’observation qu’ils en avaient faite sur eux-mêmes, les effets du même vice chez les jeunes garçons. Aucune femme, jamais, à ma connaissance du moins, ni même aucun homme, n’avait eu jusqu’ici l’idée de le décrire, en en faisant l’application aux jeunes filles. Cependant, il est avéré pour toutes les femmes qui ont été élevées dans une institution[54] quelconque, de même que pour tous les hommes, maris, amants, etc., etc., à qui elles ont cru devoir le confier, que ce vice fait partout les plus grands ravages. On affecte, je ne sais pourquoi, de n’en point parler, mais personne n’ignore la chose. C’est le secret de la comédie. Si j’avais le talent et les connaissances de mon père, je pourrais essayer d’exprimer ici de façon sérieuse, c’est-à-dire scientifiquement, les pensées que ce déplorable fait, depuis longtemps déjà, fit naître en mon esprit.

Mais je le sens trop bien, quoi que je dise ou quoi que je fasse, je ne pourrai jamais passer auprès d’aucune des personnes qui seront appelées à lire ces mémoires, pour un écrivain moraliste.

Encore moins pour un physiologiste.

Je me contenterai donc tout simplement de poursuivre tranquillement la tâche que j’ai entreprise, laissant à mes lecteurs, si j’en ai, le soin de tirer les conséquences des faits que j’énonce. Chacun d’eux, il est vrai, comme il arrive d’habitude, ne le fera qu’en se plaçant exclusivement au point de vue de son propre caractère, de ses goûts, surtout de ses convictions faites d’avance et enfin de ses intérêts. C’est la loi de ce monde ; je le constate, et je m’en console.

Longtemps après avoir quitté le couvent, lorsque je fus mariée, il m’arriva souvent de rencontrer dans le monde quelques-unes des anciennes compagnes de mes débauches juvéniles. Quand je les retrouvais mariées, mères, occupant les plus hautes positions sociales, et que je me rappelais ce que nous avions fait ensemble si longtemps, si souvent, et, quelques-unes, de si bon cœur, j’en pouvais à peine croire mes souvenirs.

Ils ne me trompaient pas, cependant.

Nos liens de couvent, malgré leur caractère particulier, n’établissaient jamais entre nous ni rivalité, ni intimité. Nous demeurâmes toujours étrangères, indifférentes les unes pour les autres.

Sans oublier ce qui s’était passé, nous n’y faisions jamais la moindre allusion. Cela n’existait pas pour nous. Et la cause en est simple : nous avions toutes alors d’autres intérêts, d’autres passions. Nos souvenirs n’auraient pu que nous gêner. Nous les supprimions.

Lorsque j’eus dix-neuf ans, mon père vint me chercher un jour, et m’annonça, en m’embrassant, sans autre préambule, qu’il me retirait du couvent.

Mais une grande surprise m’attendait à ma rentrée dans la maison de ma famille. Ma mère, déjà mère de cinq enfants, comme on le sait, qui avait alors quarante ans, et me parut toujours charmante, était enceinte.

CHAPITRE III

a grossesse de ma mère, qui était déjà assez avancée, me fit voir sous un

jour nouveau les trois personnes

qu’elle intéressait le plus. Mon excellent

père avait l’air timide et honteux. Si je ne

l’avais connu pour un homme extrêmement

spirituel, j’aurais cru, à sa mine, qu’il voulait se

faire pardonner une peccadille dont il rougissait.

a grossesse de ma mère, qui était déjà assez avancée, me fit voir sous un

jour nouveau les trois personnes

qu’elle intéressait le plus. Mon excellent

père avait l’air timide et honteux. Si je ne

l’avais connu pour un homme extrêmement

spirituel, j’aurais cru, à sa mine, qu’il voulait se

faire pardonner une peccadille dont il rougissait.

Mais il avait bien trop d’esprit pour se croire coupable, à soixante ans passés, du nouveau rejeton qui allait lui naître. L’attitude de ma mère avait quelque chose de gêné et de touchant. Il est évident que sa pudeur souffrait de montrer au public, pour la sixième fois, qu’elle s’était laissé endoctriner[55] par un homme.

Quant au Gobert, il rayonnait. Pour un rien, si on l’eût laissé faire, il aurait mis un écriteau à son chapeau portant ces mots, en grandes lettres : « C’est moi qui suis l’auteur de l’aimable délit. »

Si j’avais été homme, je l’aurais giflé !

Une chose me surprenait, chez ma mère, plus encore que sa grossesse.

Elle qui m’avait éloignée de sa maison parce que mes charmes de seize ans lui portaient ombrage, comment n’avait-elle point hésité à me la rouvrir, quand j’avais dix-neuf ans, et que j’étais dans toute l’efflorescence luxuriante de ma beauté ? Loin de se montrer jalouse maintenant, elle paraissait fière de moi, se faisait une fête de me produire.

Je me cassai longtemps la tête à chercher la cause de cette singularité. Cette cause était cependant bien simple : mon excellente mère ne pouvait rien opposer à une chose irrémédiable, et en avait tout bonnement pris son parti. Cette année, nous n’attendîmes pas l’époque des vacances, comme d’habitude, pour aller nous installer à la campagne.

Ma mère ne cessait de se plaindre de la fatigue que lui causait sa grossesse.

On aurait juré, à l’entendre, que c’était la première fois qu’elle se trouvait dans une situation intéressante.

Un peu de fausse honte s’ajoutait à ses maux, vrais ou supposés, pour l’engager à quitter Paris. Il fut donc décidé qu’elle ferait ses couches dans notre château de Galardon, où s’était écoulée la plus grande partie de mon enfance. Nous partîmes vers la fin de l’été. Monsieur Gobert et mes deux tantes paternelles étaient du voyage. Je n’ai jamais eu les goûts bucoliques ; néanmoins, cette fois, ce ne fut pas sans un très vif plaisir que je me retrouvai dans le vieux château féodal, entouré d’eaux vives. Toute mauvaise pensée à part, mon couvent me manquait un peu, par moments. Je regrettais mes études musicales et, de même parfois, la société de mes compagnes. Mon père, qui, en sa qualité de naturaliste, adorait les champs, me promenait souvent dans le parc, me faisant admirer la hauteur et la beauté des sapins centenaires.

Et puis, il me menait visiter le verger qu’il avait créé et qui était rempli des arbres fruitiers les plus rares. Mes deux sœurs, pendant ce temps-là, s’ébattaient sur les pelouses avec mes frères, sous la surveillance de nos tantes, et ma mère, en grande toilette, accompagnée de Monsieur Gobert, qui portait son pliant, son tabouret et son ombrelle, traînait l’interminable queue de sa robe sur le sable de la terrasse.

Chacun de nous faisait tous ses efforts pour ne pas se laisser gagner par l’ennui. Nous sortions en voiture, nous montions à cheval, nous faisions des parties de chasse et de pêche. Nous avions d’aimables voisins qui venaient nous voir. Nous changions jusqu’à trois et quatre fois de costume par jour. Enfin, notre existence était supportable.

Vers le milieu du mois de septembre, arriva au château une nouvelle qui me transporta de joie.

Mon cousin Alfred allait venir nous rejoindre et passer avec nous la fin de la saison. Il faut ici que je dise quelques mots de ce cousin. Il était fils unique de celle des sœurs de mon père que nous appelions tous à la maison, « ma tante Aurore », parce qu’elle ressemblait trait pour trait à l’actrice qui remplissait le rôle de ce nom dans je ne sais quel opéra-comique. Alfred et moi, nous avions été élevés ensemble. Étant si proches parents, presque du même âge, — Alfred n’avait qu’un an de plus que moi, — nous ne nous étions, pour ainsi dire, pas quittés durant notre enfance.

Les soins qu’il avait fallu donner à nos éducations respectives nous avaient seuls séparés. J’aimais beaucoup Alfred. Je ne l’avais pas vu depuis mon entrée au couvent. Je me souvenais encore, avec émotion, que, tout enfant, je l’appelais « mon petit mari » ; lui me nommait « sa petite femme ». Nous avions été élevés dans l’idée que nous étions destinés l’un à l’autre. Nos mères, nous voyant nous caresser, dès l’âge de trois ans, le plus gentiment du monde, avec toute sorte de petites mines gracieuses, nous comparaient à Paul et Virginie… Maintenant, on me disait que les études d’Alfred étaient faites et complètes, qu’il avait grandi, pris des forces, était devenu homme. Mon père même le critiquait, grondait sa sœur devant nous tous, à table, lui soutenant qu’Alfred s’était émancipé trop vite, qu’il avait fait de « mauvaises connaissances ». À vingt ans, il sortait chaque jour, tout seul, et dans Paris, en tilbury ou à cheval il allait au bois de Boulogne faire le gandin, était, membre d’un cercle, jouait, perdait, pariait aux courses, faisait des dettes. Enfin, et c’était là le comble, il avait des maîtresses.

Il avait des maîtresses ! Et mon père, et ma mère, et ma tante elle-même, en parlaient si librement devant moi, comme d’une chose toute simple et indifférente. Le seul, M. Gobert, à ce gros vilain mot de « maîtresse », baissait pudiquement les yeux sur son assiette[56].

M. Gobert, dans ses paroles, était exactement l’opposé de mon père. L’expression la plus ordinaire, la plus courante, le choquait. On aurait dit qu’il n’avait pas eu de jeunesse, était venu au monde avec sa cravate et son air gourmé. Maman, malheureusement, qui l’admirait tant, après avoir été, toute sa vie, d’une tolérance parfaite, à l’imitation de mon père, finit par adopter les scrupules les plus ridicules de son amant. Mais je reviens à mon cousin.

Je ne me possédais déjà plus, tant j’avais hâte de le revoir. Ma mère le critiquait trop. Elle disait qu’il était un « franc mauvais sujet ». Chose étrange ! la seule idée des maîtresses d’Alfred me faisait de la peine et me rendait fière.

Un matin, comme je venais de quitter ma chambre et entrais au salon, — c’était l’heure du déjeuner, — un jeune homme qui se tenait assis sur un canapé, auprès de ma mère, se leva en m’apercevant, vint à moi, puis, tout à coup, sans dire gare, me sauta au cou.

C’était lui, mon cœur me le dit. Quand je fus parvenue à me dégager de son étreinte, encore toute honteuse d’avoir été menée si lestement, je le regardai à loisir. Combien je le trouvai changé !

Il avait toujours les mêmes cheveux blonds, bouclés, les mêmes yeux bleus, le même teint clair, et ce je ne sais quoi d’aimable et de doux qui m’avait jadis plu en lui. Mais il avait aussi, en plus, de fines moustaches et des favoris.

Autrefois, on le plaisantait sur sa petite taille. Maintenant, ses épaules étaient larges, sa ceinture paraissait bien prise. Il me semblait qu’il avait les bras forts et la voix mâle.

Quelque chose d’énergique et de résolu, qui n’était pas absolument désagréable, apparaissait dans toute sa personne.

Enfin, c’était un homme. Je remarquai, non sans plaisir, qu’il était soigné dans sa mise, qu’il avait les ongles bien faits.

La première impression que mon cousin fit sur moi avait été bonne. Une semaine à peine après son arrivée au château, je devais éprouver un cruel désenchantement. C’était le soir. Le dîner venait de finir. Nous étions tous réunis dans le grand salon, au rez-de-chaussée, autour d’une table, les hommes lisant le journal, les femmes travaillant à l’aiguille. Une grosse lampe nous éclairait. En levant la tête, par hasard, je fus frappée de voir la lune, alors très large et dans son plein, briller d’un éclat magnifique sur les vitres de la porte et de la fenêtre.

La lumière qu’elle projetait était si vive qu’elle éclairait toute la pièce.

Je me levai, sans trop me rendre compte du désir qui venait de naître en moi, et, posant ma broderie, je proposai à ma mère de faire un tour du parc pour jouir de la beauté de la soirée.

M. Gobert, à cette proposition, fit la grimace.

— Pour attraper un rhume, dit-il ; n’y allez pas, Madame.

— Non, non, je n’irai pas, répondit ma mère, il faut que tu sois folle, Aimée, pour avoir de telles idées.

Naturellement, personne ne voulut se décider à m’accompagner. Chacun craignait le froid, le serein, que sais-je ? Comme il n’était pas facile, cependant, de m’empêcher d’exécuter un dessein que j’avais en tête, je continuai à m’acheminer vers la porte.

— Prends donc un châle, au moins, entêtée, me dit mon père.

Le châle était déjà sur mes épaules, lorsque ma mère, se tournant vers mon cousin, lui dit :

— Alfred, fais-moi le plaisir d’accompagner ta cousine. Je ne trouve ni prudent, ni même convenable, qu’elle s’en aille ainsi seule dans le parc, à une pareille heure.

Alfred s’était levé sans dire un mot. Et moi, qui tenais déjà sous la main le bouton de la porte, je ne lui adressai pas une parole pour l’encourager à me suivre. Depuis quelques jours, je n’étais pas contente de l’attitude et des manières de mon cousin. Il me semblait qu’il n’avait point assez d’égards pour moi, me traitait trop en camarade. Ce même soir surtout, feignant de lire, assis en face de moi, de l’autre côté de la table, il n’avait presque pas cessé de m’adresser des regards que je trouvais alors trop gouailleurs et irrévérencieux — aujourd’hui que j’ai un peu plus d’expérience, je les qualifierais de « libertins. » Bref, il me fut très désagréable de le voir me suivre ; j’étais mal disposée ; j’avais comme un pressentiment que la poétique promenade que je voulais faire allait être toute gâtée.

Il y avait dans le parc de Galardon une longue et large avenue de coudriers qui, partant de la terrasse, juste en face la porte d’honneur du salon, s’en allait aboutir à un pavillon de repos entouré de fleurs.

J’avais eu, de tout temps, une prédilection particulière pour cette avenue ombreuse et mystérieuse dont les arbres, se rejoignant et entrecroisant leurs rameaux à vingt pieds en l’air, formaient une sorte de longue voûte verdoyante et pleine de murmures. De distance en distance, dans une sorte de niche ou de renfoncement de la charmille, une blanche statue de marbre, représentant une nymphe ou une bacchante, s’élevait sur son piédestal. Il y avait aussi quelques bancs de pierre. Je ne crois pas qu’on puisse rencontrer rien de plus caractéristique et de plus monumental nulle part que cette avenue de vieux coudriers, même à Versailles.

Un grand silence régnait au dehors, et la lune était toujours très brillante. Alfred avait commencé par m’offrir galamment son bras. Je crus devoir le refuser, en souvenir de ses mauvais regards. Lorsque nous eûmes fait quelques pas, sans rien nous dire, il s’approcha, et, tout à coup, comme s’il n’avait même pas eu la pensée qu’il pouvait m’offenser, il me passa le bras autour de la taille, privauté singulière, que, jusqu’alors, il ne s’était jamais permise. Après cela, voyant que je ne disais rien, il commença à me faire, tout en marchant, d’affectueux reproches sur ce qu’il appelait « mon inexplicable froideur ».

Je me sentais assez embarrassée pour lui répondre, étant mécontente de lui, mais cependant n’ayant, en somme, rien de grave à lui reprocher.

Cela fit que je continuai à marcher à petits pas, auprès de lui, tenant les yeux baissés, et ne prononçant pas une parole. Je ne puis deviner à quoi il attribua mon silence, mais le fait est qu’il s’enhardit. Son bras me pressa plus fortement, de la main qu’il avait de libre, il s’empara de l’une des miennes, et enfin, tout en cheminant, il commença, à ma grande stupéfaction, à me tenir le langage le plus passionné.

À l’entendre, « il m’aimait de toutes les forces de son âme, il n’avait jamais aimé, il ne voulait jamais aimer que moi. J’avais été la douce, poétique et ravissante compagne de son enfance. Il espérait que je serais celle de toute sa vie. »

Le discours me plaisait, mais les attouchements qui continuaient grand train me mettaient au supplice.

Je lui dis :

— Si tu es sincère, ton bonheur ne dépend que de toi-même. Tu n’as qu’à demander ma main à mon père. Tu sais qu’il t’aime comme un fils, il ne te la refusera certainement pas.

Alfred se serrait de plus en plus contre moi. Il osa même me donner sur le cou, sous mes cheveux, un long baiser qui me brûla comme un fer rouge.

— Oh !… dit-il, nous ne nous entendons pas, ma chère Aimée. Ce n’est pas de mon oncle que je veux te tenir, c’est de toi seule.

Et, ce disant, à ma grande indignation, le voilà qui recommence à m’embrasser, à me presser contre sa poitrine, voulant à toute force disposer de ma main, pour l’employer à je ne sais quelles caresses, dont je n’avais pas la plus faible idée, mais qui, d’instinct, me causaient une répulsion insurmontable.

Les confessions de Jean-Jacques Rousseau, circulant librement, sont dans toutes les mains.

Il n’est pas une seule personne, appartenant au monde, en Europe, qui n’ait pris plaisir à les lire, et l’on peut dire de ce livre que chaque nouvel individu qui ouvre les yeux à la lumière est un lecteur de plus qu’il est assuré de compter. Comme tout le monde, j’ai lu les confessions, comme tout le monde encore, je me suis sentie révoltée à la lecture de certaines scènes, spécialement de celle qui se passe à Turin, à l’hospice des Catéchumènes, entre l’auteur et un Esclavon, qui se donnait pour un Maure et qui voulait abuser de l’innocence du jeune Génevois.

Il est une chose cependant qui, selon moi, fait pardonner à Jean-Jacques Rousseau l’obscénité de la scène que j’indique, c’est la parfaite sincérité de l’auteur, la franche indignation qu’il manifeste en racontant cet affreux épisode de sa vie. Quoique, Dieu merci[57] ! je ne sois point obligée d’aller aussi loin que le philosophe de Genève dans la suite du récit de mon aventure avec mon cousin Alfred, je m’efforcerai d’imiter la sincérité du grand écrivain, afin de me faire pardonner, à un plus haut degré que lui encore, la hardiesse de langage à laquelle je me vois condamnée pour conclure.

Il y avait quelque temps déjà que mon cousin s’agitait auprès de moi dans la demi-obscurité de la charmille, m’embrassant, me faisant violence pour me serrer contre son cœur, et tourmentant toujours ma main, lorsqu’une chose que je ne puis prendre sur moi de nommer et de décrire — et cependant Rousseau est allé beaucoup plus loin dans le récit de l’épisode dont je parlais tout à l’heure — une chose dont, jusque-là, dans mon innocence relative, j’avais à peine dû soupçonner l’existence, se trouva soudain sous ma main.

Tout ce que j’en puis dire, c’est que cela se rébellionnait et que son contact me répugnait. Il me suffit de mon instinct de femme, de jeune fille, pour comprendre immédiatement que mon cousin me faisait une grosse injure. Mes sens qui, au couvent, m’avaient un jour semblé tout prêts à s’éveiller, se révoltaient.

Une peur soudaine me saisit. Je crus Alfred atteint d’une infirmité monstrueuse, et je me mis à pousser des cris. Heureusement, il me fit taire, me calma. J’eus la chance inappréciable de rentrer en possession de ma main, et fis subitement un saut en arrière.

Puis, honteuse de tout ce que j’avais vu, senti et compris pendant cette minute de violence indigne, je me mis à fondre en larmes.

Alfred s’était précipité à mes pieds.

— Mais je t’aime ! je t’aime ! s’écria-t-il.

Et le voilà qui se relève et veut me prendre encore la main.

Grâce à la lune qui ne cessait de s’élever dans le ciel, il faisait presque aussi clair qu’en plein jour sous les coudriers. Les statues, qui me regardaient, me semblaient autant de muets témoins de ma honte. Je me sentis littéralement défaillir.

— Est-ce donc là l’amour ? lui dis-je avec une naïveté peinée qui aurait dû le désarmer.

Mais, à son âge, on est sans pitié. Il me reprit le bras, la main, cherchant à m’entraîner vers le pavillon. Je ne voulus point y aller. Je sentais que de vilaines choses m’y attendaient.

— Tu me dis que tu m’aimes, m’écriai-je en me dégageant de ses bras. Et tu me traites comme si j’étais une de ces femmes perdues dont parle mon père, et qu’il t’accuse de fréquenter.

Il se jeta de nouveau à mes pieds.

— Ta beauté est cause de tout ! me dit-il, ainsi que la passion que tu m’inspires.

Il ajouta une foule d’autres choses, que j’ai oubliées depuis lors. Je le quittai enfin, et me sauvai à toutes jambes, folle de peur, m’estimant trop heureuse d’en être quitte au prix de ma promenade perdue.

Aujourd’hui que plusieurs années se sont écoulées et que de cette vilaine aventure où la polissonnerie de mon cousin tourna à sa confusion, il ne me reste plus qu’un pénible souvenir, je voudrais qu’il me fût permis de revenir sur elle en peu de mots, de dire quelles pensées, quelles sensations elle fit naître dans mon âme de jeune fille. J’y trouverai une sorte de consolation, de réparation. Il faut se rappeler que j’avais alors dix-neuf ans, que si mon âme et ma personne n’étaient pas absolument pures, puisque j’avais subi une sorte de défloraison morale et physique au couvent, j’ignorais encore cependant, et de la façon la plus absolue, en quoi la nature faisait consister la différence des sexes. Pour moi, quoique, dans mon enfance, ma mère, un peu imprévoyante, comme tant d’autres, m’eût fait parfois baigner dans le même bassin où s’ébattaient mes frères, pour moi donc, un homme n’était autre chose qu’une femme aux cheveux courts, barbue, dépourvue de gorge, et qui portait des pantalons au lieu de robes. Mon ignorance, à cet égard, était si grande, si complète que, lorsque mon cousin essaya de commettre contre ma pudeur et ma volonté l’attentat que je viens de décrire, le voyant dans un tel état de surexcitation, et ne pouvant me rendre compte ni de ce qu’il voulait, ni de ce qu’il faisait pour éveiller mes sens, je le crus sérieusement atteint de quelque difformité horrible et cruelle, et je fus tout naïvement sur le point d’appeler pour lui faire porter du secours. Mais je ne puis continuer plus longtemps à retracer mes méditations sur un tel sujet. Je craindrais de me laisser entraîner beaucoup plus loin que je veux aller, en ce temps de réserve un peu hypocrite[58], où il me faudrait, au surplus, une autorité et une hardiesse masculine que je n’ai pas, pour oser me servir de la liberté de langage de Montaigne et de Brantôme. Je me contenterai de dire, pour terminer, que mon premier mouvement, dans la honte mêlée de terreur que je ressentais, aurait été de tout divulguer à ma mère, quoique sa manière d’être avec moi n’attirât pas les épanchements, si le souvenir de la position où je l’avais surprise un jour, toujours présent à ma mémoire, ne m’avait invinciblement arrêtée.

Quant à mon père, je serais plutôt morte que d’oser lui dire un seul mot de ce qui s’était passé[59].

Pendant le peu de jours que mon cousin demeura encore au château, il ne s’avisa plus de renouveler une tentative qui lui avait si mal réussi.

De mon côté, je ne pus jamais prendre sur moi de la lui pardonner. J’avais été trop grossièrement, trop brutalement offensée. Depuis lors donc, quoique demeurant convenablement affectueux l’un pour l’autre devant nos parents, nous nous maintînmes toujours, au fond, sur le pied d’une rancune assez prononcée.

Ce serait peut-être ici l’occasion, pour une femme qui aimerait à philosopher, de montrer les inconvénients qui peuvent résulter des liaisons trop étroites, contractées dès l’enfance, entre cousins et cousines, liaisons toujours favorisées, lorsqu’elles ne sont pas déterminées par les parents. On se dit ; « C’est comme s’ils étaient frère et sœur. Ils sont si jeunes. C’est une chose charmante de les voir se caresser et s’embrasser ! Cela ne présente aucun danger. » On se trompe. C’est une erreur. Si le danger n’existe pas dans le présent, il n’est que plus à craindre pour l’avenir. L’anecdote[60] que je viens de raconter est de nature à le prouver. Mais je m’arrête, ne voulant pas avoir l’air de prêcher.

Que serait-il arrivé cependant si, profitant habilement d’une surprise possible de mes sens, mon cousin avait été plus hardi ? Le pavillon était là, tout près. Nul ne pouvait nous voir, nous entendre…

Cette année, nous n’attendîmes pas le retour de l’hiver pour rentrer à Paris.

Il avait été décidé que nous quitterions la campagne dès que les couches de ma mère seraient faites.

Ce fut vers le milieu du mois d’octobre que cet heureux événement vint nous surprendre. Après trente heures des plus cruelles souffrances, et pendant que mon père pleurait d’attendrissement, ma mère mit au monde un gros garçon qui ressemblait trait pour trait à Monsieur Gobert.CHAPITRE IV

peine fut-elle délivrée de la grossesse

qui la gênait, ma mère redevint plus

jeune, plus jolie, plus appétissante

que jamais. Pour moi, ma rentrée à

Paris fut le point de départ d’une existence toute

nouvelle. J’allais faire « mon entrée dans le

monde ». Mes parents me disaient que le moment

était venu de songer sérieusement à me marier.

À cette idée, mille ambitions confuses s’éveillaient

en moi. Je pensais toucher au bonheur.

peine fut-elle délivrée de la grossesse

qui la gênait, ma mère redevint plus

jeune, plus jolie, plus appétissante

que jamais. Pour moi, ma rentrée à

Paris fut le point de départ d’une existence toute

nouvelle. J’allais faire « mon entrée dans le

monde ». Mes parents me disaient que le moment

était venu de songer sérieusement à me marier.

À cette idée, mille ambitions confuses s’éveillaient

en moi. Je pensais toucher au bonheur.

Quand il s’agit de me produire, ma mère m’annonça l’intention de donner quelques soirées et de me prendre avec elle pour faire des visites. Moi, je voulais débuter par un coup d’éclat, et, fort heureusement, malgré les finasseries du Gobert, qui voulait tout régenter à la maison, ce fut mon opinion[61] qui prévalut dans le conseil de famille. Tout le monde s’entretenait alors à Paris des bals de l’Hôtel-de-Ville. La vogue dont ils étaient l’objet provenait aussi bien de l’affluence de jolies femmes qui s’y portaient que de l’élégance des toilettes « à tout casser » qu’on y étalait. Chaque bal nouveau était signalé par l’apparition de quelque nouvelle beauté et de quelque mode nouvelle. Avec l’esprit de résolution dont je fis toujours preuve par la suite, ne pouvant jamais être tentée que par quelque chose de grand et de hardi, le bal de l’Hôtel-de-Ville fut le champ que je choisis pour livrer ma première bataille, et pour la gagner.

Et je la gagnai.

Je m’y préparai quinze jours à l’avance en donnant à ma santé des soins tout particuliers, afin de n’être pas, au dernier moment, affligée d’un rhume de cerveau ou de quelques feux de visage qui m’auraient enlaidie.

Je me purgeai, je pris des bains, je me tins chaudement, je ne m’exposai pas au froid, je fis enfin, conseillée en secret par mon père, tout ce qui était nécessaire pour me maintenir en bon état et en beauté.