Une Campagne de vingt-et-un ans/Chapitre XVIII

xviii

LONDRES ET BRUXELLES

Tandis que se célébraient à Saint-Louis (où MM. Fr. Kemény et W. Gebhardt représentaient le Comité International) les Jeux Olympiques de 1904, le Comité s’assemblait à Londres. La coïncidence s’était imposée par l’inconvénient d’ajourner la session et par l’impossibilité d’exiger de la majorité d’entre nous de se rendre, pour y tenir séance, sur les bords du Mississipi. La réunion de Londres fut un grand succès. Elle avait été admirablement préparée par nos collègues anglais, Sir Howard Vincent et le Révérend de Courcy Laffan. Le roi Édouard avait bien voulu en accepter le patronage mais, comme il était alors en Allemagne, ce fut S. A. R. le prince de Galles qui nous reçut à Marlborough-House à l’issue de la session. Nos séances se tinrent dans le grand salon de Mansion-House où le Lord Mayor voulut nous faire lui-même les honneurs de son palais. Elles furent agrémentées de fêtes et de réceptions : « State luncheon » offert par le Lord Mayor et la Lady Mayoress, grand dîner de cent quatre-vingts couverts donné par la célèbre corporation des Fishmongers avec tout le luxe usité en ce genre d’agapes, dîner à la Chambre des Communes donné par Sir Howard Vincent, goûter à la Toxophilite Society, réception chez Mrs de Councy Laffan, visite à Windsor et luncheon offert par Lord Kinnaird, autre luncheon chez Lord Newlands… pendant huit jours, on s’ingénia à nous rendre le séjour à Londres aussi brillant et agréable que possible.

La principale des décisions à prendre avait trait à la ive Olympiade, celle de 1908. L’heure sonnait d’en fixer le lieu. Où se tiendrait-elle ? À la réunion de Paris en 1901, les trois membres du Comité pour l’Allemagne, le prince Édouard de Salm Hortsmar, le comte de Talleyrand Périgord et le docteur Gebhardt avaient présenté un triple vœu tendant : 1o à l’organisation, en 1902, d’un Congrès chargé de rédiger un code définitif et obligatoire pour les concours olympiques ; 2o à la désignation de Berlin comme siège des Jeux Olympiques de 1908 ; 3o à la création d’une seconde série d’olympiades qui auraient lieu à Athènes tous les quatre ans, dans l’intervalle des olympiades précédemment créées lesquelles continueraient d’être célébrées dans les principales villes du monde. J’aurai à revenir tout à l’heure sur le premier et troisième de ces vœux. En ce qui concerne le second, le choix de Berlin appuyé par les Suédois avait été envisagé avec sympathie par le Comité qui avait décidé d’en prendre acte, sans toutefois juger possible de le rendre définitif si longtemps à l’avance. Ceci se passait, je le répète, en 1901 et le Comité avait à s’occuper premièrement des Jeux de 1904. Trois ans plus tard, à la réunion de Londres, la situation avait changé. La candidature de Berlin subsistait-elle ? On en pouvait douter. Une autre avait surgi, celle de Rome. Voici dans quelles circonstances. Au mois de mars 1903 avait eu lieu dans cette ville un congrès des sociétés italiennes de gymnastique. L’idée de tenir à Rome les Jeux Olympiques de 1908 avait été mise en avant et unanimement approuvée. Le bureau de la Federazione Ginnastica italiana avait reçu mandat d’entamer aussitôt les négociations et la lettre suivante m’avait été adressée le 24 mars 1903 :

« Le conseil de la Fédération gymnastique italienne, dans sa séance du 14 mars dernier, à la suite d’une communication de la présidence, a approuvé in maxima la proposition de célébrer à Rome, dans l’année 1908, la quatrième Olympiade. Ce vote préliminaire et entièrement favorable de tous les délégués des Sociétés gymnastiques d’Italie, autorise la présidence fédérale à présenter au Comité International Olympique la demande officielle en vue de solenniser dans la ville de Rome les Jeux Olympiques de 1908, etc., etc… »

La lettre était signée par le sénateur Todaro, président de la Fédération, et par son secrétaire général M. J. Ballerini.

M. Ballerini était un enthousiaste s’il en fut. Je n’avais pas encore eu le temps de saisir le Comité International de la question que déjà il avait imprimé à ses frais et répandu dans le public une brochure de propagande contenant l’énoncé d’un programme imprudent. Une exposition sportive « mondiale » était prévue comme annexe des Jeux ainsi qu’une série de congrès ; et surtout la politique venait s’y mêler, les Jeux étant indiqués comme devant coïncider avec des anniversaires nationaux tels que la mort de Victor-Emmanuel ii et la proclamation du fameux statut de Charles-Albert. Pour réaliser un tel programme, il fallait l’appui direct du gouvernement italien et passablement d’argent. Les pouvoirs publics pressentis se montrèrent sympathiques mais en se retranchant, comme on pouvait s’y attendre, devant l’impossibilité de prendre cinq ans d’avance des engagements fermes à l’égard

sir howard vincent

Membre du Comité International Olympique pour l’Angleterre d’une entreprise qui se dessinait à peine. Il eût été naïf d’espérer une autre réponse. Celle-ci pourtant paraît avoir découragé d’emblée le conseil général de la Fédération car quelques mois plus tard une nouvelle communication du sénateur Todaro m’informait du retrait de la demande relative à la célébration des Jeux de 1908. Retrait officiel ; mais M. Ballerini persistait, lui ; ses brochures circulaient de plus belle. Dans

beaucoup de journaux, on avait déjà présenté le choix de Rome comme affaire entendue et, à vrai dire, le mouvement esquissé répondait absolument à nos désirs. Une olympiade romaine, ce serait de toute évidence et sans grand effort, une olympiade artistique et il était temps désormais de songer à rétablir le contact d’antan entre les sports et les arts.

Le comte Brunetta d’Usseaux, avec son habituel dévouement à la cause olympique, résolut sur ma demande de s’entremettre pour éclaircir la situation et en tirer le meilleur parti. Il le fit avec autant de zèle que d’habileté. Au début de 1904 eut lieu à Rome une réunion des représentants de toutes les sociétés sportives ; de nombreuses adhésions provinciales parvinrent de tous points de l’Italie et c’est au milieu d’un bel enthousiasme que furent votées la constitution d’un comité provisoire d’organisation et une nouvelle demande d’attribution de la quatrième Olympiade. Bien mieux : un vote de la junte communale, assemblée au Capitole le 27 février, avait accordé d’avance le patronage de la municipalité romaine et le prince Colonna, syndic de Rome, s’était empressé de nous communiquer le texte de l’ordre du jour en y joignant ses vœux personnels.

Dans ces conditions, le Comité International Olympique n’aurait eu qu’à ratifier le choix de Rome s’il n’avait surgi à l’improviste un rappel des droits antérieurs de Berlin. La discussion de ce chef fut longue et faillit un moment soulever quelques orages. Mais déjà en 1901, plusieurs de nos collègues avaient insisté pour que les demandes formulées au nom d’une ville susceptible d’être choisie fussent accompagnées de quelques garanties d’exécution telles que : formation d’un comité préparatoire, promesse d’appui des autorités, etc. Or, cette fois, Rome répondait pleinement à ce désir de garanties tandis que Berlin n’en offrait point. Cette différence s’imposa et nos collègues allemands ayant finalement retiré de fort bonne grâce leur proposition, le vote en faveur de Rome se trouva unanime. L’ambassadeur d’Italie à Londres en informa son souverain et Sa Majesté daigna, par l’entremise du ministre de sa maison royale, le général Ponzio Vaglia « remercier vivement le Comité qui, en proclamant Rome siège de la quatrième Olympiade, a donné à l’Italie un si efficace témoignage de cordiale sympathie. » Le prince Colonna télégraphia dans le même sens au nom de la municipalité romaine.

On a vu tout à l’heure que la proposition de convoquer un congrès pour l’unification des règlements sportifs avait été déposée à la réunion de Paris (1901) par nos collègues allemands. Ils n’étaient pas seuls à l’avoir formulée. En Suède, on avait émis un vœu similaire. Enfin M. L.-P. Sheldon s’était présenté de la part de l’Amateur Athletic Union des États-Unis pour inviter notre Comité à entreprendre la rédaction d’un code sportif susceptible d’empêcher le renouvellement d’incidents comme ceux des concours de 1900 où l’on s’était beaucoup disputé, règlements en mains. Rédiger un tel code, on le pouvait encore. Si ardue que fût cette tâche, elle n’était point impossible à mener à bien. Mais qui nous garantissait la mise en pratique de la législation ainsi élaborée ? Était-on prêt ici ou là à s’engager ferme à cet égard ? Nullement et rien que la question de l’adoption des mesures métriques — ABC de toute réforme — constituait une pierre d’achoppement préliminaire. Il nous parut toutefois (le Comte Brunetta d’Usseaux nous fit partager sa conviction sur ce point), qu’une enquête auprès des grandes fédérations et sociétés du monde servirait d’utile préambule en permettant de fixer les points sur lesquels l’unification se trouvait le plus désirable ; et d’autre part un congrès général appelé à envisager les divers aspects de la question sportive fournirait une heureuse occasion d’amorcer un tel travail. Dès lors il fut décidé qu’on convoquerait ce congrès à Bruxelles et que la présidence d’honneur en serait offerte à S. M. le roi des Belges.

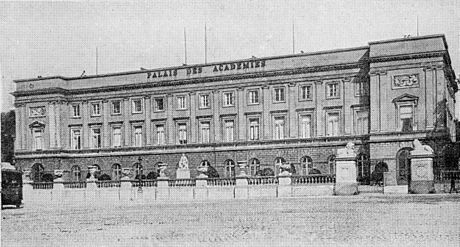

Le 15 décembre de cette même année, le roi Léopold de passage à Paris daigna écouter l’exposé que je lui fis de nos projets et accepter le patronage d’une tentative qui parut l’intéresser vivement. En avril 1902, un questionnaire en trois langues — très bref, mais suffisamment précis — était expédié aux intéressés. M. Paul Champ, choisi comme rapporteur général, devait recevoir et classer les réponses. Or il en vint peu ou prou. Ainsi se trouvaient justifiée notre méfiance et faite la preuve que l’impatience n’était point aussi générale qu’on le disait, d’une codification définitive. Fallait-il pour cela renoncer au principe même du congrès destiné à préparer pour l’avenir de féconds rapprochements internationaux ? Nous ne le pensâmes point mais un ajournement s’imposait d’autant qu’au printemps de 1902, le commandant Reyntiens, membre du Comité International pour la Belgique, effrayé sans doute des responsabilités qu’il avait assumées et redoutant un échec, avait démissionné brusquement. Cet événement fut en somme heureux puisqu’il nous permit d’élire aux lieu et place du démissionnaire le comte Henry de Baillet-Latour dont l’intelligente activité fut pour beaucoup dans la parfaite organisation et le magnifique succès du Congrès olympique de Bruxelles.Le congrès s’ouvrit au Palais des Académies de Bruxelles, le 9 juin 1905. Le compte rendu de ses travaux et des fêtes données à cette occasion ayant fourni la matière d’un volume in-8o de 250 pages[1], on comprendra que je ne m’y attarde pas. Deux cent cinq adhérents représentant vingt-et-une nationalités de l’ancien et du nouveau monde nous apportèrent l’appui de leur compétence et de leur bonne volonté. Les invitations officielles avaient été transmises par les soins du ministre des affaires étrangères de Belgique. Le congrès dura six jours. À la séance d’ouverture, Marcel Prévost fit une charmante conférence sur l’Esprit à l’école des sports. Le congrès se divisa en trois commissions : pédagogie, intérêts sportifs, questions spéciales, qui réussirent à passer en revue utilement presque tous les numéros d’un programme général dans lequel je m’étais efforcé de condenser ce qui concernait les exercices physiques : à l’école — au collège — à l’université — dans les centres urbains — dans les districts ruraux — pour les assistés et internés — dans l’armée — aux colonies — entre nations — pour les femmes. À part ce dernier point qui ne fut pas traité du tout et l’éternel problème amateuriste qui fut seulement effleuré (tant on sentait encore l’entente difficile à réaliser), les congressistes vinrent à bout de ce repas pantagruélique. Il en résulta soixante-trois vœux ingénieux et réfléchis dont la rédaction leur fit grand honneur. Mais surtout, il advint que des thèses adverses mirent aux prises des hommes qui n’avaient point eu coutume jusqu’alors de s’atteler de compagnie à une telle besogne : sportsmen, professeurs, médecins, officiers, gymnastes, journalistes, hommes de lettres, hommes de science, hommes de loisir. On s’entendit fort bien. Des paroles furent prononcées qui ouvraient désormais la porte à tous les accommodements. Ce n’est pas seulement entre tel et tel système de gymnastique mais entre toute forme de gymnastique et les jeux libres, base de l’éducation anglaise, qu’avait persisté un malentendu courroucé. L’unanimité

le comte henry de baillet-latour

Membre du Comité International Olympique pour la Belgiquefinale à admettre et même à préconiser le mariage de la gymnastique et des jeux n’en parut que plus frappante. L’exemple des pays nouveaux, du Mexique, de la République Argentine dont les délégués exposèrent l’intelligent éclectisme, y avait heureusement contribué. Il advint bien que les petites chapelles gymniques tentèrent de se reconstituer. En sortant du Congrès de Bruxelles, certains intransigeants furent comme saisis de remords et se réunirent pour abjurer leurs récentes erreurs. Mais l’impression d’ensemble demeura qu’en somme, il suffisait le plus souvent de s’assembler pour se comprendre, à la condition de s’assembler sous les auspices d’un groupement comme le Comité International Olympique étranger aux théories sectaires et hostile à toute intolérance.

L’une des séances plénières du congrès, la plus solennelle, nous donna l’occasion de distribuer pour la première fois le Diplôme Olympique. Sa création avait été décidée dès 1901. Il s’agissait de décerner un parchemin « dont la rareté fit le prix et qui, ne visant point à récompenser telle victoire sportive, tel record abattu, telle performance accomplie pût être attribué à un homme pour l’ensemble de ses qualités athlétiques et surtout pour l’emploi qu’il en aurait su faire ». Les premiers lauréats furent : le président Roosevelt, le docteur Fr. Nansen, Santos-Dumont, et W.-H. Grenfell. Ce dernier devait l’année suivante devenir Lord Desborough et entrer par la suite dans le Comité International dont il est aujourd’hui un des membres les plus influents et les plus actifs. Le Diplôme Olympique, œuvre du dessinateur André Slom est un cadeau de notre collègue le comte Mercati. De très grandes dimensions, il représente l’acropole d’Athènes vue à travers l’une des arches de la Tour Eiffel. Des escrimeurs, des coureurs, des joueurs de polo occupent les premiers plans. Il est tiré en simili eau-forte sur du papier du Japon et aquarellé à la main.

Au cours du congrès, le Comité International s’assembla à Bruxelles et cette session fut peut-être l’une des plus importantes qu’il ait tenues. On y scella en effet deux traités de paix et on y enregistra en même temps la nouvelle d’une utile fondation. Depuis les débuts de l’ère olympique, les malentendus s’étaient succédés entre nous et l’Allemagne, J’ai relaté plus haut ces incidents successifs : l’abstention en 1894, la campagne de presse à propos des Jeux en 1896, la réunion à Berlin en 1899, les mauvais souvenirs emportés de Paris en 1900… Le docteur Gebhardt, animé des meilleures intentions ne parvenait pas toujours à lutter contre le fâcheux hasard qui semblait s’acharner à nous diviser. Le prince de Salm-Hortsmar très pris par ses fonctions militaires et le comte de Talleyrand qui ne siégeait parmi nous qu’à titre provisoire ne se trouvaient pas en mesure de diriger le mouvement. Tous deux désiraient démissionner. En 1904, M. de Talleyrand fut remplacé par le comte César Wartensleben et l’année suivante le prince de Salm désigna comme son successeur le général comte von der Asseburg. Là encore, un incident faillit naitre. Le Comité olympique allemand prétendait nous imposer le général comme membre de droit. On nous menaça même de ne point participer au Congrès de Bruxelles si nous n’acceptions pas notre nouveau collègue en cette qualité. Quel que pût être le dommage causé par une semblable abstention, il était impossible de renoncer ainsi à l’un des privilèges fondamentaux du Comité International, base de sa force et de sa prospérité. Je résistai donc énergiquement. Sur ces entrefaites, le général trancha la question en nous donnant raison et en se présentant lui-même à nos suffrages. Nous eûmes le plaisir d’élire en sa personne un homme de l’intelligence la plus raffinée et de rapport exquis. Chacun comprit, dès son arrivée parmi nous, que la période des malentendus avait pris fin.

Il en fut de même en ce qui concerne la Grèce. Avec un zèle, une souplesse et une fermeté rares, le comte Mercati avait préparé l’entente. À Athènes, une opinion exaltée par des excès de presse d’une rare violence n’avait cessé, depuis 1896 et surtout depuis 1901, de réclamer le monopole des Jeux. Cette année là, le langage s’était encore haussé d’un ton et tant de mensonges avaient été débités sur l’origine des nouvelles olympiades que j’avais cru devoir remettre les choses au point par une lettre explicite et précise adressée au Messager d’Athènes[2]. Les textes et les dates y étaient rappelés de telle sorte qu’il devenait difficile de biaiser. Mais à présent que l’horizon politique rasséréné permettait aux Hellènes d’envisager à nouveau la possibilité de célébrer des Jeux Olympiques sur le sol classique, la question de la date à choisir prenait une extrême importance. Allaient-ils la fixer de manière à gêner les olympiades primitives ? Certains parmi eux l’eussent désiré. On eût dit qu’une haine implacable les animait à l’égard du Comité International et de son président ; ils affectaient de croire que tout notre effort allait être tourné contre leur tentative, comme si nous n’avions d’autre désir que de la faire échouer. Bien loin de là. On se rappelle qu’en quittant Athènes, en 1896, je m’étais déjà entretenu avec Mgr le prince Royal de l’opportunité d’intercaler une série d’olympiades athéniennes entre les nôtres. L’année suivante, M. Bikelas avait repris et développé l’idée d’une entente à ce sujet ; puis, en 1901, les membres allemands du Comité International avaient émis un vœu analogue. Il ne nous avait pas été possible de paraître, en l’accueillant, empiéter sur les prérogatives du comité d’Athènes mais dès lors le Comité International s’était engagé par un vote unanime « à prêter, le cas échéant, son concours le plus chaleureux pour assurer le succès des olympiades athéniennes, du jour où elles viendraient à être fondées. » La vérité est que les intérêts des deux comités sont solidaires. S’il n’y avait pas de Jeux à Athènes pour remplir l’intervalle — trop long pour la hâte moderne — entre nos propres Jeux, nous risquerions de voir s’organiser ici ou là des réunions à tendances commerciales qui usurperaient et galvauderaient ce beau nom d’olympique auquel on doit s’efforcer de maintenir sa dignité et sa pureté. D’autre part, ce ne sont pas les seules olympiades célébrées à Athènes qui profitent à l’hellénisme, Les autres lui profitent peut-être encore davantage car le Comité International joue en somme le rôle d’exportateur d’hellénisme.Mgr le prince Royal était beaucoup trop éclairé et trop loyal pour ne pas désirer l’entente. Il commença par faire choix de la date intermédiaire de 1906 ce qui aplanissait toutes les difficultés graves et favorisa de tout son pouvoir l’action conciliatrice du comte Mercati. Les bases de l’entente furent que le Comité grec s’engageait à prendre et à garder le titre de « Comité des Jeux Olympiques d’Athènes » et à organiser ses Olympiades dans l’intervalle des nôtres. La pierre d’achoppement faillit être dans la précipitation avec laquelle d’Athènes on s’était adressé, longtemps d’avance, aux représentants de la Grèce à l’étranger leur demandant d’instituer des commissions pour assurer la participation du pays dans lequel ils étaient accrédités. Tous n’avaient pas su frapper à la bonne porte et certains de nos collègues se trouvaient exclus. Mais finalement tout s’arrangea et les remaniements nécessaires furent opérés.

J’ai dit que le Comité eut à enregistrer à Bruxelles une fondation utile ; ce fut celle de la British Olympic Association mise en train par les soins zélés du Révd de Courcy Laffan à la suite de notre réunion de Londres. La nouvelle association nous demandait de la considérer « comme notre intermédiaire habituel auprès des sociétés anglaises » de même qu’elle s’engageait « à considérer le Comité International Olympique comme la plus haute autorité en toute matière se référant aux manifestations olympiques ». En Angleterre et en Allemagne se trouvaient ainsi constitués de puissants groupements prêts à seconder nos efforts de façon permanente.