Abrégé de l’histoire générale des voyages/Tome XXVI/Cinquième partie/Livre II/Suite du Chapitre VII

Suite du CHAPITRE VII

Second voyage du capitaine Cook.

« Je n’ai examiné que les statues gigantesques qui se trouvent près du lieu du débarquement : elles sont d’une pierre grise, la même en apparence que celle des plates-formes. Mais les personnes de mon équipage qui traversèrent l’île, et qui en observèrent beaucoup d’autres, pensaient que cette pierre diffère de toutes celles qu’ils ont vues dans le pays ; elle leur parut factice. Nous avions peine à concevoir comment ces insulaires, qui ne connaissent en aucune manière la puissance de la mécanique, ont pu élever des masses si étonnantes, et ensuite placer au-dessus les grosses pierres cylindriques qui les surmontent. La seule méthode que je conçoive est d’élever peu à peu l’extrémité supérieure, en la soutenant avec des pierres à mesure qu’elle se hausse, et en bâtissant tout autour jusqu’à ce qu’elle soit dressée : ils feraient ainsi une sorte de colline ou d’échafaudage sur lequel ils rouleraient le cylindre pour le placer sur la tête de la statue, et ensuite ôteraient les pierres. Mais si la pierre est artificielle, les statues peuvent avoir été mises en place dans leur position actuelle, et le cylindre posé ensuite, en construisant tout autour un monticule comme je viens de le dire. De quelque manière qu’on les ait élevées, il a fallu un temps immense ; ce qui montre assez l’industrie et la persévérance des insulaires au temps où on les a élevées ; car les habitans actuels n’y ont certainement eu aucune part, puisqu’ils ne réparent pas même les fondemens de celles qui tombent en ruine. Ils leur donnent des noms différens, tels que Gotomoara, Marapaté, Kanaro, Goouay-Tougou, Matta-Matta, etc., etc., qu’ils font précéder du mot moï, et auxquels ils ajoutent quelquefois celui d’eriki. Le dernier signifie chef, et le premier, lieu où l’on enterre, lieu où l’on dort (du moins à ce que nous avons compris).

» Ces monumens singuliers, observe Forster, étant au-dessus des forces actuelles de la nation, sont vraisemblablement des restes d’un temps plus fortuné. Sept cents insulaires privés d’outils, d’habitations et de vêtemens, tout occupés du soin de trouver des alimens et de pourvoir à leurs premiers besoins, n’ont pas pu construire des plates-formes qui demanderaient des siècles de travail. En effet, nous n’avons pas remarqué, dans nos excursions, un seul instrument qui soit du moindre usage dans la maçonnerie ou la sculpture. Je n’y ai pas vu non plus de carrières récemment exploitées, ni aucune ébauche de statue qui pût passer pour l’ouvrage du temps présent. Il est donc très-probable que jadis ce peuple était plus nombreux, plus riche et plus heureux ; qu’alors il avait du loisir pour flatter la vanité de ses princes en perpétuant leurs noms par des monumens durables. Les restes des plantations qu’on trouve sur le sommet des collines donnent un nouveau poids à cette conjecture. On ne peut pas déterminer par quels accidens divers une nation si florissante a pu déchoir et être réduite à l’état d’indigence où on la trouve aujourd’hui. Mais il est aisé d’imaginer plusieurs causes capables de produire cet effet ; la dévastation causée par un volcan suffirait seule pour rassembler toutes les misères sur des insulaires resserrés dans un si petit espace : cette île, qui peut-être a jadis été produite par un volcan, puisque toutes les roches y sont volcaniques, a, suivant cette apparence, été bouleversée par le feu. Les arbres, les plantes, tous les animaux domestiques, et même une grande partie de la nation, peuvent avoir péri dans une de ces épouvantables convulsions de la nature ; la faim et la misère auront ensuite poursuivi ceux qui échappèrent au feu.

» Toutes les femmes que nous avons vues dans les différentes parties de l’île ne montent pas à trente, quoique nous l’ayons traversée presque d’un bout à l’autre ; il n’est point du tout probable qu’elles se fussent retirées dans quelques lieux cachés. Si réellement il n’y a pas plus de trente ou quarante femmes pour six ou sept cents hommes, la nation doit s’éteindre en très-peu de temps, à moins que nos principes de physique sur la pluralité des maris ne soient erronés. La plupart de ces femmes ne nous ont pas donné lieu de croire qu’elles ne fréquentent qu’un seul époux : au contraire, elles semblaient aussi débauchées que Messaline et Cléopâtre. Mais cette disproportion est un phénomène si singulier, qu’on a peine à la croire, et je ne serais pas éloigné de penser que réellement les deux sexes sont en nombre égal. Quoique personne de notre équipage n’ait observé de vallées ou de retraites où les femmes aient pu se soustraire à nos regards pendant notre séjour, on rencontra néanmoins des cavernes dont les naturels du pays refusèrent l’entrée. Les cavernes d’Islande sont assez vastes pour contenir plusieurs milliers d’habitans, et il est probable que, dans une île également volcanique telle que Ouaïhou, de pareilles cavernes pourraient servir d’asile à un grand nombre d’insulaires. Nous ne savons pas pourquoi les habitans de l’île de Pâques sont plus jaloux de leurs femmes que les Taïtiens. Leurs craintes à notre égard n’étaient pas mal fondées ; car la conduite des matelots est insolente et immodeste partout où ils jouissent de quelque supériorité sur les peuples sauvages.

» Je dois dire, au reste, que nous avons aperçu très-peu d’enfans ; et si ce peuple jugeait à propos de soustraire ses femmes à nos yeux, il n’y avait aucune raison de cacher les enfans. Ce sujet reste ainsi dans l’obscurité ; et si réellement le nombre des femmes n’est pas considérable, il doit avoir été diminué par quelque accident extraordinaire que les naturels seuls peuvent révéler. Notre ignorance de la langue nous a privés de beaucoup d’éclaircissemens.

» Outre les nombreux monumens d’antiquité, qu’on ne trouve que près de la côte de la mer, on rencontre plusieurs petits tas de pierres empilées en différens endroits le long du rivage. Deux ou trois des pierres supérieures de chaque pile étaient généralement blanches ; peut-être qu’elles le sont toujours ainsi quand le tas est complet. Sûrement ces tas ont quelque objet : il est probable qu’ils indiquent les endroits où des morts ont été enterrés, et qu’ils tiennent lieu des grandes statues.

» Les outils de ce peuple sont très-mauvais, et, comme ceux de tous les autres insulaires de cette mer, composés de pierres, d’os et de coquillages, etc. ; ils attachent peu de prix au fer et aux ouvrages de ce métal ; ce qui est extraordinaire, car ils en connaissent l’usage ; mais on peut conjecturer de là qu’ils n’en ont pas un grand besoin.

» Enfin, en supposant que les volcans ont bouleversé depuis peu cette île, ses habitans doivent plus exciter de pitié qu’aucun autre pays moins civilisé, puisque, connaissant les commodités, les aisances et le luxe de la vie, le souvenir de ces biens doit leur en rendre la perte plus sensible. Oedidi déplorait souvent leur situation, et semblait prendre plus de part à leurs maux qu’à ceux des Zélandais. Il ajouta un autre bâton au paquet qui composait son journal, et il grava dans sa mémoire cette observation sur l’île de Pâques, Tata Maïtai, Ouahennoua, Eéno ; « le peuple y est bon, mais l’île est très-pauvre ; » au lieu qu’à la Nouvelle-Zélande, il faisait plus de reproches aux habitans qu’au pays. Ses sentimens étaient toujours humains, et ses idées toujours justes : rien n’avait corrompu la bonté de son cœur et la droiture de son entendement.

» Le 16 mars 1774 on quitta cette île pour se rendre à celles des Marquésas, dans le cas où l’on n’en pourrait découvrir d’autres dans l’intervalle qui les sépare de l’île de Pâques.

» Tous ceux qui avaient fait de longues courses à travers cette île avaient le visage brûlé par le soleil ; ils éprouvaient des douleurs extrêmes à mesure que la peau se levait. Le séjour à terre et le peu de végétaux qu’on y venait de prendre avaient rétabli la santé des scorbutiques ; mais plusieurs éprouvèrent bientôt des rechutes, et se plaignirent de constipations et de maladies bilieuses, qui sont mortelles dans les climats chauds. Le chirurgien fut obligé de garder le lit ; et, ce qu’il y eut de plus malheureux, les malades ne pouvaient pas manger de patates, parce quelles étaient trop venteuses pour leurs estomacs faibles.

» Le ciel en général fut serein, et la couleur de la mer d’un bel azur plus ou moins foncé, suivant celle du firmament. Les dauphins, les bonites et les requins, se montraient de temps en temps, ainsi que différens oiseaux qui se battaient avec les poissons volans. La chaleur du soleil, tempérée par le mouvement rapide de l’air, nous permettait, à notre grande satisfaction, de faire des promenades sur les ponts. Nous avions besoin de ces beaux jours pour ramener nos esprits défaillans : les végétaux de l’île de Pâques étaient déjà consommés ; il fallait manger des viandes salées, préparées depuis trois ans, et dont les sucs étaient entièrement détruits, ou se contenter de biscuit, si l’estomac ne pouvait pas digérer ces substances grossières. Comme tout le monde désirait la terre, nous consultions avec empressement les livres qui traitaient du voyage de Mendaña ; les termes vagues qui expriment la distance des Marquésas au Pérou donnant une libre carrière à nos conjectures, chaque jour produisait de nouveaux calculs sur leur longitude. Nous passâmes cinq jours consécutifs sur les différentes positions que les géographes ont données à ces îles. Durant cette route, nous jouîmes de quelques soirées charmantes ; et le 3 avril, au coucher du soleil, nous observâmes en particulier que le ciel et les nuages étaient teints de différentes couleurs vertes. Frézier avait observé avant nous cette couleur, qui n’est point extraordinaire, si l’air est chargé de vapeurs, comme cela arrive souvent entre les tropiques. Le même jour nous prîmes un petit suceur qui s’était attaché à un poisson volant avec lequel nous avions amorcé un hameçon ; preuve que ces animaux ne sont pas toujours collés aux requins ; nous aperçûmes aussi un gros poisson de l’espèce des raies, appelé diable de mer par quelques auteurs ; il ressemblait parfaitement à un autre qui avait frappé nos regards dans la mer Atlantique, le 1er. de septembre 1772. Le nombre des hirondelles de mer, des pailles-en-cul et des frégates, augmentait autour de nous à mesure que nous avancions à l’ouest, et que nous approchions des îles que nous nous attendions à trouver.

» Je continuai, dit Cook, à faire route à l’ouest jusqu’au 6 avril, à quatre heures de l’après-midi, que, par 9° 20′ de latitude sud, et 138° 14′ de longitude ouest, nous découvrîmes une île dans l’ouest à la distance d’environ trois lieues. Deux heures après, nous en vîmes une autre qui semblait plus étendue que la première. J’arrivai sur celle-ci, et je marchai à petites voiles toute la nuit, ayant un temps pluvieux, variable, et des rafales, ce qui est assez commun dans cette mer, quand on est près d’une terre haute. Le lendemain au matin, à six heures, nous en aperçûmes une troisième. Je donnai ordre de gouverner entre les deux dernières : bientôt après nous en vîmes une quatrième encore plus à l’ouest. Nous étions alors bien assurés que c’étaient les Marquésas, découvertes par Mendaña, en 1595. La première île était une nouvelle découverte, et je la nommai île de Hood, d’après le jeune volontaire qui la montra le premier ; la seconde était celle de San-Pédro ; la troisième, la Dominica ; et la quatrième, Santa-Christina.

» La Dominica, la plus voisine de nous, était haute et montueuse ; sa partie nord-est paraissait escarpée et stérile ; mais nous observâmes plus au nord des vallées remplies d’arbres, et par-ci par-là, quelques huttes. Comme la brume s’éclaircissait, nous vîmes plusieurs rochers escarpés semblables à des clochers, et des cimes déchirées entassées au centre de l’île ; ce qui prouve que les volcans et les tremblemens de terre ont bouleversé la surface de ce pays. Toute la partie orientale offre une côte perpendiculaire fort élevée, couronnée de pics, déchiquetée par des ravins.

» Nous rangeâmes la côte sud-est sans trouver la moindre apparence de mouillage. Je traversai le canal entre la Dominique et Sainte-Christine en portant sur la dernière île, et je longeai la côte sud-est en cherchant le port de Mendaña. Nous dépassâmes plusieurs anses qui semblaient offrir un ancrage ; mais un fort ressac brisait sur toutes les côtes. Quelques pirogues se détachèrent bientôt des rivages et nous suivirent.

» Nous remarquions des cantons agréables sur les deux îles, entre les fentes des montagnes ; mais nous ne découvrions point de plaines pareilles à celles qui embellissent les îles de la Société. Cependant la côte de Sainte-Christine ranimait notre courage, et nous inspirait cette gaîté que ressentent tous les marins fatigués à l’aspect d’une campagne fertile. Les deux pointes de chaque anse, que nous dépassâmes, enfermaient une vallée boisée et couverte de plantations d’une charmante verdure. Nous voyions de toutes parts des habitans courir en contemplant notre vaisseau.

» Parvenus devant le port que nous cherchions, j’essayai d’y entrer ; mais comme le vent était contraire, et qu’il soufflait par rafales violentes de cette haute terre, l’un des grains nous saisit au moment de la manœuvre, cassa un de nos mâts ; et avant d’avoir viré, nous manquâmes d’être brisés contre les rochers, sous le vent, ce qui m’obligea de porter au large et de courir une bordée ; je revins ensuite vers la côte, et j’allai mouiller à l’entrée de la baie. À l’instant, une douzaine de pirogues, montées par une quarantaine d’insulaires, s’approcha de nous ; mais il fallut beaucoup d’adresse pour engager les hommes à venir le long du bâtiment. Enfin une hache et des clous déterminèrent une des pirogues à s’avancer au-dessous de la galerie : tous les autres imitèrent ensuite cet exemple, et ayant échangé des fruits à pain et du poisson contre de petits clous, etc., elles retournèrent à terre après le coucher du soleil. Nous observâmes des amas de pierres à l’avant des pirogues, et chaque homme avait une fronde entortillée autour de sa main.

» Quelques-unes des pirogues étaient doubles et portaient quinze hommes ; d’autres, au contraire plus petites, en contenaient de trois à sept. Ils commencèrent par nous offrir des racines d’éva (sans doute des symboles de paix), comme aux îles de la Société et aux îles des Amis : pour achever la cérémonie, nous ne manquâmes pas de les attacher aux haubans.

» Dès le grand matin du 8, les insulaires nous firent une seconde visite en plus grand nombre que la veille ; ils nous vendirent du fruit à pain, des bananes et un petit cochon, pour des clous, des haches, etc. ; mais ils voulaient souvent garder nos marchandises sans rien donner en retour : je fus obligé de tirer un coup de fusil par-dessus la tête de l’un d’eux qui nous avait déjà trompé plusieurs fois. Ils se comportèrent ensuite avec plus d’honnêteté, et bientôt après quelques-uns montèrent à bord. Comme nous nous préparions alors à remorquer le vaisseau plus avant dans la baie, je m’embarquai sur un canot pour aller chercher un endroit où l’on pût commodément s’amarrer. Comme il y avait trop d’insulaires à bord, je dis aux officiers : « Vous devez bien les guetter ; sans cette précaution ils commettront des vols. » À peine fus-je dans le canot, qu’on me dit qu’ils avaient pris un des chandeliers de fer du passe-avant et qu’ils l’emportaient en fuyant ; j’ordonnai de faire feu sur la pirogue jusqu’à ce que je pusse l’atteindre avec la chaloupe, mais je défendis de tuer. Les insulaires faisaient trop de bruit pour que je fusse entendu, et le malheureux voleur fut tué au troisième coup. Deux autres qui l’accompagnaient se jetèrent à l’eau ; mais ils rentrèrent sur leur bord au moment où je m’en approchai : ils avaient jeté le chandelier à la mer. L’un d’eux, homme d’un âge mûr, vidait le sang et l’eau en poussant des éclats de rire convulsifs ; l’autre, un jeune homme d’environ quatorze ou quinze ans, jetait sur le mort un regard triste et abattu : nous eûmes par la suite lieu de croire que c’était son fils.

» Les insulaires, ajoute Forster, traînèrent la pirogue sur la côte à travers le ressac, et portèrent le mort dans les bois. Bientôt on entendit le son des tambours, et l’on vit un nombre considérable d’habitans rassemblés sur la grève et armés de piques et de massues : ils semblaient nous faire beaucoup de menaces. On ne peut s’empêcher de gémir sur le sort de ce malheureux tué si légèrement. On accuse de cruauté, et avec raison, les premiers conquérans de l’Amérique parce qu’ils traitaient les peuples de ce continent comme des animaux qu’il est permis de tuer pour son amusement, et combien d’insulaires du grand Océan ont péri par les armes des Européens dans le dix-huitième siècle ! Oedidi fondit en larmes quand il vit un homme assassiner un autre homme pour une pareille bagatelle : sa commisération doit faire rougir ces marins civilisés qui parlent si souvent d’humanité sans que leurs cœurs soient plus compatissans.

» Je suivis les insulaires dans la baie, dit Cook, et je persuadai à ceux d’une pirogue de venir le long de mon canot : je leur donnai des clous et d’autres choses, ce qui dissipa un peu leurs craintes. Après avoir examiné la baie et trouvé de l’eau douce (c’était ce dont nous avions le plus besoin), je retournai à bord, et on alla placer l’ancre. Il semble que les insulaires, connaissant alors l’effet de nos armes à feu, devaient être intimidés ; mais dès que la chaloupe eut laissé tomber l’ancre, deux hommes sur une pirogue quittèrent la côte, saisirent la corde de la bouée, et entreprirent de la traîner à terre sans savoir à quoi elle tenait. De peur qu’après avoir découvert leur méprise ils n’enlevassent la bouée, on leur tira un coup de fusil. La balle n’alla pas jusqu’à eux, et ils n’y firent pas la moindre attention ; mais une seconde ayant passé par-dessus leur tête, ils abandonnèrent la bouée et s’enfuirent vers le rivage. Pendant notre relâche, nous n’eûmes pas occasion de tirer un autre coup de fusil ; ce dernier les frappa peut-être plus que la mort de leur compatriote, parce qu’il leur montra que l’éloignement ne les mettait pas en sûreté : c’est du moins ce que nous imaginâmes en les voyant dans la suite fort effrayés à la vue de nos armes. Quelques vols qu’ils commissent, je résolus de ne plus les punir, parce que notre séjour parmi eux ne devait pas être de longue durée. Le trouble et l’embarras qu’ils nous causèrent nous retardèrent si long-temps, qu’avant que nous fussions prêts à lever l’ancre, le vent s’accrut et souffla par rafales du dehors de la baie ; de sorte qu’il fallut amarrer plus fortement. Les insulaires se hasardèrent bientôt à revenir près de nous. Il y avait sur la première pirogue qui s’avança un homme qui semblait au-dessus du commun ; il s’approchait lentement avec un cochon sur son épaule, et il prononçait quelques mots que nous n’entendions pas. Dès qu’il fut le long de la Résolution, je lui fis présent d’une hache et de plusieurs autres choses : en retour, il me donna son cochon, et je le déterminai enfin à monter à bord où il resta peu de temps. Il fut si bien reçu, que ceux des autres pirogues imitèrent son exemple, et les échanges se rétablirent à l’instant.

» Sur ces entrefaites, j’allai à terre avec un détachement, les savans et Oedidi, pour voir ce qu’on pouvait y faire : les insulaires nous accueillirent d’une manière très-amicale, et, comme s’il n’était rien arrivé, ils nous vendirent des fruits et des petits cochons ; et après avoir chargé la chaloupe d’eau, je retournai à bord.

» Nous fûmes reçus, dit Forster, par plus de cent insulaires armés de piques et de massues dont ils n’essayèrent pas de faire usage : nous les priâmes de s’asseoir ; ils y consentirent sur-le-champ. Leur prodiguant ensuite toutes les marques possibles d’attachement et de bienveillance, nous essayâmes de justifier ce qui était arrivé ; nous leur dîmes que nous n’avions tiré sur un de leurs compatriotes que parce qu’il venait de nous voler ; que nous désirions vivre en bonne intelligence avec eux ; que nous voulions seulement faire de l’eau, du bois, etc, et que nous leur donnerions des clous, des haches, etc. Nos raisonnemens spécieux les séduisirent : ils semblaient persuadés que le mort avait mérité d’être tué, et ils nous menèrent le long de la grève à un ruisseau où l’on transporta ensuite des futailles.

» Nous n’aperçûmes aucune femme dans la foule : elles s’étaient probablement retirées au fond des montagnes à la première alarme. Quelques hommes, qui paraissaient être les conducteurs, étaient mieux armés et plus parés que les autres, qui n’avaient pour vêtement qu’un petit morceau d’étoffe autour des reins. Ils étaient grands et très-bien faits : on n’en voyait pas un seul gros et gras comme les Taïtiens, ni maigre ou rapetissé comme les habitans de l’île de Pâques. Le tatouage, qui couvrait presque entièrement le corps de ceux d’un moyen âge, empêchait d’apercevoir l’élégance de leurs formes ; mais comme les jeunes gens n’étaient pas encore tatoués, on voyait aisément qu’ils étaient extrêmement bien faits : la plupart pourraient être mis à côté des plus fameux modèles de l’antiquité. Le teint de ces jeunes insulaires n’était pas aussi brun que celui des gens du peuple des îles de la Société ; mais les hommes faits paraissaient infiniment plus noirs, à cause du tatouage dont les piqûres étaient disposées avec la plus grande régularité ; les marques d’une jambe, d’un bras et d’une joue, etc., correspondaient exactement avec celles de l’autre. Elles ne représentaient ni un animal, ni une plante ; mais elles consistaient en taches, en spirales, raies, échiquiers et lignes, qui offraient un aspect très-bigarré. La physionomie de ces insulaires, agréable et ouverte, annonçait de la vivacité ; ils avaient les yeux grands et noirs, les cheveux noirs aussi, bouclés et forts, si on en excepte un petit nombre qui les avaient de couleur cendrée. En général, leur barbe était peu fournie, à cause des cicatrices imprimées par le tatouage.

» En quittant le rivage, nous entrâmes dans les bois : je rassemblai des plantes, dont nous avions déjà vu la plupart aux îles de la Société. Comme nous ne voulions pas avancer beaucoup dans l’intérieur de l’île le premier jour, nos recherches ne s’étendirent pas au delà de la terre basse qui borde le rivage, et qui est entièrement inhabitée : nous trouvâmes cependant parmi les arbres des espaces carrés y enfermés par de grosses pierres, et d’une figure régulière. Nous apprîmes ensuite que c’étaient des fondations de maisons ; ce qui peut faire conjecturer que la mauvaise qualité du terrain leur a fait abandonner ces emplacemens, ou qu’ils ne les occupent qu’en certaines saisons. Tout ce canton était dénué de plantations, et couvert de grands arbres dont plusieurs paraissaient bons pour la charpente. Les naturels n’essayèrent point de nous arrêter, et nous dirigeâmes notre promenade à notre fantaisie. Une petite colline, revêtue d’une herbe longue qui montait jusqu’à notre ceinture, se prolonge en avant, et sépare cette grève d’une autre qui est au sud. Sur le côté septentrional de cette colline on trouve, à l’endroit indiqué par les navigateurs espagnols, une belle source d’eau limpide qui, sortant du rocher, forme ensuite un petit bassin, puis coule dans la mer : près de cette source un ruisseau descend des hautes collines ; un second, plus considérable que le premier, se précipite au milieu de la grève (c’est là que nous remplîmes nos futailles) ; on en rencontre un troisième du côté du nord. Cette île est bien arrosée, ce qui est fort utile aux végétaux, ainsi qu’aux habitans. Nous retournâmes bientôt à la place du marché, et nous causâmes avec les naturels, qui témoignaient si peu de défiance, qu’ils changeaient leurs armes contre nos outils de fer. Ces armes étaient toutes de bois de casuarina [1] ; nous n’achetâmes que de simples piques d’environ huit ou dix pieds de long, ou des massues qui avaient communément un gros nœud à une extrémité.

» Dès qu’on eut dîné, le capitaine Cook renvoya les bateaux à l’aiguade, sous la protection d’une garde : à leur débarquement les insulaires s’enfuirent tous, excepté un homme qui pourtant semblait fort effrayé ; un ou deux autres revinrent ensuite, et on n’en vit pas un plus grand nombre après midi. Nous ne pouvions concevoir la raison de cette frayeur subite.

» Le 9, dès le grand matin, les canots allèrent faire de l’eau comme à l’ordinaire ; et nos gens n’aperçurent les naturels qu’au moment de leur retour. Après le déjeuner, le capitaine débarqua avec la garde, et les insulaires se précipitèrent en foule autour de lui. Mais, dès que la garde fut descendue à terre, il eut toutes les peines du monde à les empêcher de s’enfuir : enfin leurs craintes se dissipèrent, et ils nous vendirent des fruits et des cochons. Il paraît qu’ils avaient pris la fuite la veille, parce qu’ils ne le voyaient pas à la tête du détachement ; et, sans sa présence, ils se seraient également retirés.

» Vers midi, un chef, suivi de beaucoup de monde, se rendit au lieu du débarquement : le capitaine lui offrit toutes les bagatelles qu’il avait ; le sauvage, de son côté, donna quelques-uns des ornemens dont il était paré. Ces échanges finis, il parut que la bonne intelligence régnait entre nous : ayant acheté assez de fruits pour en charger deux canots, nous retournâmes dîner à bord, sans que le chef voulût nous accompagner.

» Il portait un manteau d’écorce de mûrier, pareille à l’étoffe de Taïti ; il avait aussi un diadème, un hausse-col, des pendans d’oreilles, enfin des touffes de cheveux autour des jambes. On nous fit entendre que c’était le roi de toute l’île, quoiqu’on ne lui témoignât pas beaucoup de respect. Il nous dit qu’il s’appelait Honou[2], et qu’il était he-ka-oï, titre qui correspond sans doute à l’éri de Taïti et à l’ériki des îles des Amis. Il paraissait intelligent, doux et affable : sa figure était d’ailleurs très-expressive. Nous lui demandâmes le nom de son île et de celles des environs, et il nous répondit que Sainte-Christine se nomme Ouaïtahou ; la Dominica, Hievaroa ; et San-Pédro, Onateyo. Oedidi, qui aimait passionnément ce peuple, parce qu’il ressemblait par les mœurs, le langage et la figure, à ses compatriotes, conversait sans cesse avec les insulaires, et en achetait un grand nombre d’ornemens. Il leur apprit différens usages de son pays, et entre autres la méthode d’allumer du feu en frottant l’un contre l’autre des morceaux de bois secs de l’hibiscus tiliaceus : ils prêtèrent une oreille attentive à ses instructions. Les insulaires estimaient fort les plumes de Tongatabou, et ils les achetaient volontiers au prix de leurs parures de tête ou de tous leurs ornemens. Nous ne vîmes qu’une seule femme âgée assise dans un cercle au milieu de ses compatriotes : son vêtement d’étoffe d’écorce ressemblait à celui des femmes des îles de la Société : à sa figure, on l’aurait prise pour une Taïtienne.

» Nous fîmes environ un mille et demi sur le bord méridional du ruisseau : après avoir traversé un terrain dégarni, d’où l’on découvrait en plein le havre, nous entrâmes dans un bois épais, planté principalement de rattas ou noyers de Taïti, d’une grosseur et d’une hauteur considérables, et de beaux arbres à pain : on trouve ces deux espèces dans les plaines de Taïti, où la chaleur est moins violente que dans ces îles. Nous arrivâmes enfin à une des maisons des insulaires ; c’était une misérable cabane, en comparaison des hautes maisons des îles de la Société ; elle était placée sur une plate-forme de pierres ni assez unies ni assez égales pour qu’on pût s’y asseoir sans se briser le corps, quoiqu’elles fussent couvertes de nattes. Les naturels avaient dressé sur cette base des cannes de bambou serrées très-près les unes des autres, et d’environ cinq ou six pieds d’élévation ; le tout était terminé par un toit composé de petits bâtons couverts de feuilles d’arbre à pain et de rattas. Toute la hutte avait environ quinze pieds de long et huit ou dix de large : l’usage où ils sont de placer leurs habitations sur des fondemens de pierres semble supposer que le pays est sujet, en certaines saisons de l’année, à de fortes pluies et à des inondations. Nous y trouvâmes de grandes auges de bois remplies de morceaux de fruits à pain mêlés avec de l’eau. Trois Indiens qui parurent près de la hutte allèrent nous chercher de l’eau à un ruisseau qui coulait à environ trois cents pieds de là. Les ayant remerciés de leur obligeance par des présens, nous nous rendîmes au rivage, puis nous retournâmes à bord. En entrant dans notre canot, nous courûmes le plus grand risque de chavirer : le ressac, qui frappait contre les rochers, nous couvrit entièrement d’eau. Oedidi, qui était resté à terre, nous voyant en danger, se jeta à la mer, et nagea jusqu’au canot, afin de ne pas nous exposer à un nouveau péril quand nous voudrions aller le reprendre.

» Après le dîner, mon père accompagna le capitaine à terre, et trouva près du rivage plusieurs maisons sans voir de femmes. C’était le lieu où les insulaires avaient porté le corps de l’homme tué la veille : en arrivant à une cabane qui appartenait au défunt, le capitaine demanda s’il n’avait ni femmes, ni fils, ni sœurs, ni parens ; on lui dit qu’elles pleuraient le mort au sommet de la montagne : d’où l’on peut soupçonner que les palissades ou enclos qu’on voit le long du sommet des rochers sont les cimetières des habitans. Le capitaine fit des échanges en cet endroit, et quoiqu’il fût entouré des parens de l’insulaire tué, on n’aperçut parmi eux ni animosité ni ressentiment.

» Malgré la chaleur extrême, nous résolûmes le lendemain le docteur Sparmann et moi, de gravir la montagne, espérant que nous serions récompensés de nos peines par de nouvelles découvertes. J’avais surtout envie d’examiner les palissades qui sont au sommet, et sur lesquelles chacun formait différentes conjectures. M. Patten et deux autres officiers nous accompagnèrent. Après avoir traversé le joli ruisseau où les matelots remplissaient les futailles, nous prîmes un sentier par où le plus grand nombre des insulaires qui s’étaient rendus près de nous étaient arrivés de l’intérieur. La montée ne fut pas d’abord très-fatigante : nous atteignîmes le haut de plusieurs collines doucement inclinées, presque de niveau, et où nous vîmes de vastes plantations de bananiers disposées dans un ordre admirable. Ces cantons cultivés se découvraient tout à coup à nos regards, parce que nous marchions à travers un bois d’arbres fruitiers très-touffu ; ce qui nous procurait un ombrage frais et agréable. Nous rencontrions çà et là un cocotier solitaire, qui, loin d’élever avec fierté sa tête majestueuse, se trouvait abaissé et caché par des arbres d’une espèce inférieure. En général, ce palmier aime un terrain bas, et ne croît pas bien sur les montagnes ; voilà pourquoi il abonde sur des bancs de corail, où il se trouve à peine assez de terre pour ses racines. Quelques insulaires nous suivaient, et nous en vîmes passer plusieurs qui allaient à notre marché.

» À mesure que nous montions, nous laissions derrière nous un grand nombre de maisons, toutes construites sur une base de pierre exhaussée. Les unes paraissaient neuves et très-propres en-dedans ; mais je ne pus pas y distinguer ces lits dont font mention les Espagnols, qui sans doute veulent parler seulement des différentes nattes répandues sur le plancher.

» Le terrain devenait à chaque pas plus escarpé et plus hérissé de roches. Le ruisseau coulait souvent dans un ravin profond, au bord duquel notre sentier était assez dangereux ; il nous fallut traverser l’eau plusieurs fois. Les maisons devenaient plus fréquentes à mesure que nous approchions du sommet. Nous prîmes du repos en différens endroits, et partout des fruits et de l’eau nous furent offerts par les naturels, qui ressemblent trop aux Taïtiens pour ne pas être hospitaliers comme eux. Nous n’en aperçûmes pas un seul de difforme ou de mal fait ; ils étaient tous forts, grands, et extrêmement agiles. La nature du pays contribue à leur activité, et l’exercice qu’ils sont obligés de prendre conserve probablement l’élégance de leurs formes. À environ trois milles du rivage, nous aperçûmes une jeune femme qui, sortant d’une maison située devant nous, montait en hâte la colline. Elle était vêtue d’une étoffe de mûrier qui descendait jusqu’à ses genoux ; ses traits nous parurent agréables ; mais nous n’en jugeâmes que de loin, car elle eut soin de se tenir à cent pieds de nous. Les naturels nous firent alors des signes pour retourner sur nos pas, et témoignèrent du mécontentement de ce que nous avancions encore. Comme nous voulions, le docteur Sparrman et moi, conserver les plantes que nous avions rassemblées, nous revînmes effectivement en arrière, tandis que M. Patten et les autres allèrent environ deux milles plus loin, sans rien découvrir de nouveau. La chaleur du jour, notre mauvaise santé et la fatigue de la route nous avaient épuisés : d’ailleurs rien n’annonçait que nous serions bientôt au sommet, et il semblait éloigné de plus de trois milles, au delà d’un espace infiniment plus escarpé que celui que nous venions de parcourir.

» Tous les cantons que nous vîmes sont couverts d’un terreau gras, et parsemés de belles plantations et de bocages de différens arbres fruitiers. Les rochers au-dessous, qui se montrent principalement près des bords du ruisseau, ou sur les côtés escarpés du sentier, contiennent des productions volcaniques. Par leurs minéraux, ces îles ressemblent donc aussi à celles de la Société, dont la plupart paraissent avoir eu des volcans. Nous remarquâmes autour des cabanes beaucoup de cochons, de poules, et de temps en temps des rats. Les arbres sont habités par une foule de petits oiseaux de l’espèce de ceux de Taïti, mais moins nombreux et moins variés. Enfin les Marquésas ne diffèrent des îles de la Société qu’en ce qu’elles n’ont pas la belle plaine qui entoure celles-ci, et le récif de corail qui forme leurs excellens havres.

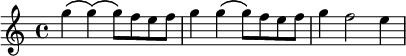

» Nous nous hâtâmes de gagner le bord de la mer avant le départ des canots : le bâtiment, à notre arrivée, était entouré de pirogues de différentes parties de l’île : l’alarme que le meurtre de l’Indien avait répandue parmi eux le premier jour était alors oubliée ; ils conversèrent familièrement, et témoignèrent une extrême joie de tout ce qu’ils voyaient. Ils se souvenaient si peu de ce meurtre, que plusieurs nous volèrent aussi souvent que l’occasion s’en présenta ; mais quand on les surprenait, ils ne manquaient jamais de rendre paisiblement ce qu’ils venaient de prendre. Ils dansèrent beaucoup sur les ponts ; la ressemblance de leurs danses avec celles des Taïtiens nous frappa. Il paraît que leur musique est aussi la même ; ils ont des tambours pareils : Oedidi en acheta un.

» Le soir, le capitaine, quelques officiers, M. Hodges, le docteur Sparrman et mon père, revinrent au vaisseau, après avoir visité deux anses au sud du havre où nous étions mouillés. Ils les trouvèrent très-ouvertes et exposées à la lame, et la violence du ressac leur fit courir de grands risques en sortant des canots et en se rembarquant. Ils achetèrent des cochons et des végétaux. Les insulaires leur parurent moins réservés qu’aux environs de notre mouillage. On vit parmi eux un grand nombre de femmes avec lesquelles les matelots de la chaloupe eurent bientôt fait connaissance, et plusieurs d’entre elles furent aussi complaisantes que celles des îles de la Société et des Amis, de la Nouvelle-Zélande et de l’île de Pâques. Elles étaient d’une stature inférieure à celle des hommes, mais bien proportionnée, et les traits de quelques-unes étaient presque aussi agréables que ceux des Taïtiennes d’un rang distingué. En général, leur teint ne différait pas de celui des gens du peuple des îles de la Société. Il y en avait de plus blanches que les autres ; on ne remarqua sur leur corps aucune trace de tatouage. Toutes portaient des étoffes d’écorce de mûrier ; mais ces étoffes n’étaient ni aussi variées ni en aussi grand nombre qu’à Taïti.

» Après avoir passé quelque temps à terre, on revint au canot. Le capitaine donna plusieurs coups à un des matelots qui venait de manquer à son devoir. Je ne rapporterais point cette circonstance minutieuse, si les naturels n’avaient pas fait une observation fort intéressante. Dès qu’ils s’en aperçurent, ils se montrèrent l’un à l’autre le capitaine, en s’écriant tape ê hai te tina, il bat son frère. Ils voyaient très-bien l’autorité du commandant sur l’équipage ; mais ils nous regardaient tous comme frères. Je pense qu’ils transposaient parmi nous les idées de subordination qui règnent chez eux ; ils se regardent probablement comme une famille dont l’aîné est chef ou roi. N’étant pas encore parvenus au même degré de civilisation que les Taïtiens, ils ne connaissent guère les différences de rang, et leur constitution politique n’a pas acquis une forme monarchique déterminée. Ils ne montrèrent ni respect, ni égards particuliers pour leur roi Honou, qui vint nous voir le second jour après notre arrivée. Toute sa prééminence semblait consister dans son habillement, plus complet que celui de ses Indiens, qui, par choix, ou par indolence, vont nus dans ce climat des tropiques, où l’on n’a pas besoin de vêtemens.

» Comme cette île ne devait pas nous fournir ce dont nous avions besoin, et que nous pouvions espérer de le trouver à celles de la Société, que d’ailleurs elle n’était pas commode pour y faire du bois et de l’eau, et donner au vaisseau le radoub nécessaire, le capitaine résolut d’en partir, et de chercher une relâche plus avantageuse. Nous étions depuis dix-neuf semaines en mer, et nous avions vécu tout ce temps de provisions salées ; cependant nous avions à peine un seul homme bien malade, et peu se plaignaient de légères incommodités. Les antiscorbutiques et les soins extrêmes du chirurgien contribuèrent sans doute à notre santé.

» Je regrettais de partir sans examiner ces enclos qui sont au sommet des montagnes, et qui, je crois, ont quelque rapport avec leur religion. Les Espagnols font mention d’un oracle qui, d’après leur description, semble être un cimetière de l’espèce de ceux des îles de la Société.

» Les Marquésas sont au nombre de cinq : la Magdalena, San-Pedro, la Dominica, Santa-Christina, et l’île de Hood : celle-ci, la plus septentrionale, gît par 9° 26′ de latitude sud, et à cinq lieues et demie de la pointe est de la Dominica. Celle-ci, qui est la plus grande de toutes ces îles, et qui s’étend de l’est à l’ouest dans un espace de six lieues, a une largeur inégale et environ quinze à seize lieues de tour ; elle est remplie de collines escarpées, qui, du bord de la mer, s’élèvent en chaînes : ces chaînes sont séparées par des vallées profondes revêtues de bois, ainsi que les côtés de quelques-unes des collines : son aspect est stérile, mais elle est habitée. Sa latitude est 9° 44′ 30″ sud. San-Pedro, qui a environ trois lieues de tour, et qui est assez haut, gît au sud à quatre lieues et demie de l’extrémité orientale de la Dominica : nous ne savons pas s’il est habité. La nature n’y a pas répandu ses largesses avec profusion. Santa-Christina gît sous le même parallèle, trois ou quatre lieues plus à l’ouest. Cette île, qui court nord et sud, a neuf milles de long dans cette direction, et environ sept lieues de circonférence. Une chaîne étroite de collines d’une élévation considérable se prolonge dans toute la longueur de l’île. D’autres chaînes sortent de la mer et se joignent à celle-ci, dont elles égalent la hauteur. Des vallées resserrées et profondes, fertiles, ornées d’arbres fruitiers, etc., et arrosées par de jolis ruisseaux d’une eau excellente, coupent ces montagnes. Nous n’avons vu que de loin la Magdalena : sa position doit être à peu près 10° 25′ de latitude, et 138° 50′ de longitude. Ces îles occupent l’espace d’un degré en latitude, et à peu près un demi-degré en longitude ; savoir du 138e degré 47 minutes au 139e degré 13 minutes, longitude de l’extrémité occidentale de la Dominica.

» Le port de Madre de Dios, que j’ai nommé port de la Résolution, gît près du milieu de la côte ouest de Santa-Christina, et sous la terre la plus élevée de l’île. La baie, qui a près de trois quarts de mille de profondeur, et de trente-quatre à douze brasses d’eau, bon fond de sable, renferme deux anses sablonneuses séparées l’une de l’autre par une pointe de rocher. Dans chacune coule un ruisseau de très-bonne eau. L’anse septentrionale est la plus commode pour faire du bois et de l’eau. On y trouve la petite cascade dont parle Quiros ; mais le village est au fond de la seconde anse. Ce côté de l’île offre plusieurs autres anses ou baies.

» Les arbres, les plantes et les autres productions de ces îles, du moins autant que nous les connaissons, sont à peu près les mêmes qu’à Taïti et aux îles de la Société. On peut s’y procurer des cochons, des volailles, des bananes et des ignames, quelques racines, et une petite quantité de fruits à pain et de cocos. Nous achetâmes d’abord ces différens objets avec des clous. La verroterie, les miroirs et les bagatelles pareilles, si recherchées aux îles de la Société, n’ont aucun prix ici ; les clous même finirent par perdre beaucoup de leur valeur.

» En général les habitans des Marquésas sont la plus belle race d’hommes des îles de cette mer. Ils surpassent peut-être toutes les autres nations par la régularité de leur taille et de leurs traits. Cependant la ressemblance de leur langage avec celui que parlent les naturels de Taïtî et des îles de la Société prouvent qu’ils ont une même origine. Oedidi conversait assez bien avec eux ; mais quoique je susse un peu la langue de Taïti, je ne venais pas à bout de me faire entendre. Ils ont les dents moins bonnes et les yeux moins vifs et moins animés que plusieurs autres nations. Quelques-uns portent les cheveux longs ; mais en général ils les ont courts, et ils laissent seulement de chaque côté de la tête deux touffes relevées par un nœud. Ils arrangent de différentes manières leur barbe, qui est communément longue. Les uns la partagent et l’attachent en deux touffes au-dessous du menton, d’autres la tressent, ceux-ci la laissent flotter, et ceux-là la coupent à une certaine hauteur.

» Leur vêtement, le même qu’à Taïti, est composé également d’écorce d’arbre ; mais ils n’ont pas une aussi grande quantité d’étoffes, et elles ne sont pas aussi bonnes. La plupart des hommes seraient entièrement nus, sans le morra (comme on l’appelle à Taïti), c’est-à-dire sans une bande de toile qui passe autour de la ceinture, et tombe entre les jambes. Ce simple vêtement suffit au climat, et satisfait la modestie. Les femmes sont vêtues d’une pièce d’étoffe qui enveloppe leurs reins en forme de jupon, et descend au-dessous du milieu de la jambe ; un manteau flottant couvre leurs épaules. La principale parure de tête des hommes et leur premier ornement est une sorte de large diadème, artistement fait des fibres de la bourre de coco : ils placent au-devant une coquille de nacre de perle arrondie, et de la dimension d’une soucoupe : devant celle-ci, une seconde plus petite, d’un autre coquillage, dont les trous offrent diverses figures curieuses : au centre de cette seconde un morceau de nacre de perle rond, à peu près de la grandeur d’un écu ; et enfin un morceau de coquille comme le second, qui est peint et de la grandeur d’un shilling. Cet ornement pare ordinairement leur front ; quelques-uns en portent aussi de chaque côté de la tête ; alors il est fait de plus petites pièces : tous ces diadèmes sont embellis de plumes de la queue des coqs ou des pailles-en-cul, posées debout, de façon qu’elles forment un joli panache. Ils mettent autour de leur cou un collier de bois léger, dont le côté supérieur et l’inférieur sont couverts de petits pois rouges qui y sont collés avec de la gomme : ils garnissent aussi leurs jambes, leur ceinture et leurs bras de touffes de cheveux d’homme attachés à un cordon : souvent, au lieu de cheveux, ils emploient des plumes courtes. Ils vendaient pour peu de chose tous leurs autres ornemens ; mais ils semblaient mettre le plus grand prix à ces derniers, quoiqu’ils fussent remplis de vermine. Il est probable qu’ils conservent ces touffes de cheveux en mémoire de leurs parens morts ; ou bien ce sont des dépouilles de leurs ennemis qu’ils gardent comme des trophées de leurs victoires. Un gros clou ou quelque chose qui frappait fortement leurs yeux finissait par surmonter leur répugnance à céder ces précieuses bagatelles. On aperçoit rarement sur la même personne tous les ornemens dont on vient de parler.

» Le chef qui vint nous faire visite est le seul que j’aie vu avec tout cet attirail ; leurs ornemens ordinaires sont des colliers, des amulettes, faites de coquillages, etc. Je n’ai remarqué aucun pendant d’oreille, quoiqu’ils eussent tous les oreilles percées. Cependant quelques-uns avaient fiché dans ce trou des morceaux de bois oblongs, ovales, aplatis et peints en blanc.

» Leurs maisons sont placées dans les vallées, sur les côtés des collines, et près de leurs plantations : elles sont construites de la même manière qu’à Taïti, mais avec beaucoup moins de soin : elles sont couvertes simplement de feuilles d’arbre à pain. La plupart sont bâties sur un espace carré ou oblong, pavé en pierres, élevé un peu au-dessus du niveau du terrain. On voit aussi de semblables espaces pavés près de leurs maisons ; ils vont s’y asseoir et s’y récréer.

» Nous n’avons trouvé nulle part de fruits à pain aussi gros et aussi délicieux que les leurs ; nous en achetâmes plusieurs parfaitement mûrs, qui étaient tendres comme des flans, mais un peu trop sucrés.

» Ce peuple est moins propre dans ses repas que les Taïtiens ; leur cuisine est sale : ils font cuire les cochons et la volaille dans un four de pierres chaudes, comme aux îles de la Société ; ils grillent au feu les fruits et les racines ; et, après en avoir ôté l’écorce et la peau, ils les mettent avec de l’eau dans une huche, où j’ai vu les hommes et les cochons manger tous ensemble. Je les ai trouvés un jour délayant des fruits et des racines au fond d’un vase chargé d’ordures, au moment où les cochons venaient d’y manger. Ils n’avaient lavé ni le vase ni même leurs mains, qui n’étaient pas moins sales ; et lorsque je leur témoignai que c’était dégoûtant, ils se moquèrent de moi. Je ne sais si tous sont de même : les actions de quelques individus ne suffisent pas pour juger de toute une nation. Je ne sais pas non plus si les hommes et les femmes mangent séparément.

» Voici cependant un article sur lequel ils sont plus propres que les Taïtiens : aux îles de la Société, les excrémens qui remplissent les chemins blessent tous les matins l’odorat et la vue ; mais les habitans des Marquésas sont accoutumés, comme les chats, à les cacher dans les entrailles de la terre. Les Taïtiens comptent sur le secours des rats, qui mangent avidement ces ordures ; ils sont convaincus que leur usage est le plus propre du monde, car Topia reprocha aux Européens leur prétendue délicatesse, quand il vit dans chaque maison de Batavia un petit édifice destiné à la déesse Cloacine.

» Leurs massues et leurs piques ressemblent à celles de Taïti ; elles sont un peu mieux faites : ils ont aussi des frondes, avec lesquelles ils jettent des pierres fort loin ; mais ils n’ont pas une extrême adresse pour toucher le but.

» Leurs pirogues sont de bois et de l’écorce d’un arbre mou qui croît abondamment près de la mer, et qui est très-propre à cet usage : elles ont de seize à vingt pieds de long, et environ quinze pouces de large ; deux pièces de bois solides forment l’avant et l’arrière ; l’arrière s’élève ou se courbe un peu, mais dans une direction irrégulière, et finit en pointe ; l’avant se projette horizontalement, et offre une ressemblance grossière d’un visage humain sculpté ; elles se manœuvrent avec des pagaies, et plusieurs ont une sorte de voile latine faite de natte.

» Nous n’avons remarqué dans l’île d’autres quadrupèdes que les cochons ; les coqs et les poules sont les seuls oiseaux apprivoisés, cependant les bois paraissent remplis de petits oiseaux d’un très-joli plumage, et qui chantent bien. La crainte d’alarmer les naturels nous a empêchés d’en tuer autant que nous aurions pu le faire.

» Le nombre des habitans des Marquésas ne peut pas être fort considérable, car ces îles sont très-petites. La Dominica, la plus grande des Marquésas, est si généralement escarpée et si hérissée de rochers, que, proportionnellement à son étendue, elle ne peut avoir autant d’habitans que Santa-Christina. Les terrains propres à la culture sont très-peuplés sur ces îles ; mais comme elles sont toutes remplies de montagnes et de landes stériles, il est douteux que ce groupe de terres contienne cinquante mille âmes.

» Les Espagnols, qui les découvrirent, y trouvèrent un peuple doux et paisible ; ils eurent cependant un petit différent à Magdalena ; probablement à cause de quelque malentendu ou du caractère violent et impétueux de ces navigateurs. On a déjà parlé de l’accueil qu’ils nous firent, et de leur rapport avec les Taïtîens. Les habitans des Marquésas ne peuvent pas goûter les avantages que procurent à ceux des îles de la Société les fertiles plaines qui bordent leurs côtes. Après avoir cultivé le terrain nécessaire à leur subsistance, il ne reste plus d’espace pour ces vastes plantations de mûriers qui frappent partout les yeux à Taïti : et lors même qu’ils auraient de l’emplacement, ils ne pourraient pas y employer le temps qu’exige cette branche de culture. On ne remarque point aux Marquésas l’opulence et le luxe, la profusion d’alimens, la quantité et la variété d’étoffes dont jouissent les Taïtiens ; mais les insulaires y ont le nécessaire : ils sont tous égaux, actifs, biens portans, et rien ne peut les priver de ce qui fait leur bonheur. Les Taïtiens ont plus d’aisance ; ils sont peut-être plus habiles dans les arts, et ils mènent une vie plus délicate ; mais ils ont perdu leur égalité primitive : une partie vit des travaux de l’autre, et des maladies les punissent déjà de leurs excès.

» Le 13 avril on quitta les Marquésas pour aller à Taïti.

» Le 17, à dix heures du matin, on vit une terre que nous reconnûmes ensuite pour être une ceinture de petites îles basses réunies par un récif de corail. Je rangeai la côte nord-ouest à la distance d’un mille, jusqu’aux trois quarts de sa longueur, qui est de près de quatre lieues : nous arrivâmes ensuite à une crique ou goulet qui semblait ouvrir une communication avec la lagune située au milieu de l’île. Comme je voulais acquérir quelques connaissances sur les productions de ces îles à moitié submergées, nous mîmes en travers, et j’envoyai le maître sonder. En dehors, il ne trouva point de fond.

» L’île, dit Forster, était d’espace en espace couverte de cocotiers ; la mer baignait les intervalles qui les séparaient ; des pirogues qui naviguaient sur le lac, des tourbillons de fumée qui sortaient du milieu des groupes d’arbres, et des hommes d’une couleur foncée, armés de longues piques et de massues, qui couraient le long du rivage, formaient une perspective animée. Nous aperçûmes aussi des femmes qui se retirèrent à l’extrémité la plus éloignée du banc, portant des paquets sur leur dos ; preuve qu’elles n’auguraient pas favorablement de notre apparition sur la côte. Ces insulaires ayant eu le malheur de vouloir s’opposer aux chaloupes de Byron, perdirent quelques-uns de leurs compatriotes, et furent chassés de leurs habitations, pendant tout un jour, par l’équipage du Dauphin, qui mangea à discrétion leurs cocos ; et il ne faut pas s’étonner s’ils faisaient déjà des préparatifs pour mettre leurs petites richesses en sûreté contre l’invasion d’une race d’étrangers qu’ils regardaient comme leurs ennemis.

» Le maître, continue Cook, me dit à son retour qu’on ne pouvait pas entrer dans la lagune par la crique, large de cinquante brasses à l’entrée, et profonde de trente ; que le fond était de roche partout, et bordé de bancs de corail. Nous n’éprouvions pas la nécessité d’aborder à cette île ; mais comme les naturels avaient annoncé des dispositions amicales en venant paisiblement sur notre canot, ou en prenant tout ce qu’on leur donnait, j’envoyai à terre deux canots bien armés, sous le commandement du lieutenant Cooper, afin d’obtenir une entrevue, et de donner une occasion de faire des recherches d’histoire naturelle. Je vis nos gens débarquer sans la moindre opposition de la part des insulaires qui étaient sur le rivage : bientôt après j’aperçus quarante ou cinquante hommes, tous armés, qui s’avançaient pour joindre leurs compatriotes. Nous nous tînmes donc très-proche de la côte, afin de pouvoir soutenir nos canots en cas d’attaque : heureusement aucune hostilité ne fut commise. M. Cooper me dit qu’à son débarquement un petit nombre de naturels était venu à sa rencontre sur la grève ; mais qu’une grosse troupe armée de piques se tenait sur la lisière du bois. Ils reçurent très-froidement nos présens, ce qui prouve que notre débarquement leur causait peu de plaisir. À l’arrivée de leur renfort, il jugea à propos de se rembarquer, d’autant plus que le jour était déjà fort avancé, et que j’avais donné ordre d’employer tous les moyens possibles pour éviter une escarmouche. Quand nos matelots rentrèrent dans leurs canots, quelques insulaires voulaient les pousser au large, et d’autres les retenir ; cependant ils les laissèrent partir tranquillement. Le lieutenant rapporta cinq cochons, qui paraissaient abonder dans l’île ; il ne vit de fruits que des cocos, et il en acheta deux douzaines. L’un des matelots eut un chien pour une banane, ce qui nous fit croire qu’ils manquent de ce fruit.

» Cette île, que les naturels appellent Tiouki, fut découverte et visitée par le commodore Byron : sa forme est un peu ovale ; elle a environ dix lieues de tour, et elle gît par 14° 27′ 30″ de latitude sud, et 144° 56′ de longitude ouest. Les habitans, et peut-être ceux de toutes les îles basses, sont d’une couleur beaucoup plus brune que ceux des îles plus hautes, et leur caractère semble plus farouche. Cette différence provient peut-être de leur position. La nature ne leur ayant pas départi ses faveurs avec autant de profusion qu’aux autres, les hommes ont principalement recours à la mer pour leur subsistance ; ils sont par conséquent plus exposés au soleil et aux rigueurs du temps, et deviennent ainsi plus noirs, plus forts et plus robustes, car certainement ils ont une origine commune. Nous ne vîmes que des hommes vigoureux, bien faits, et qui avaient sur leur corps la figure d’un poisson, emblème de leur occupation.

» Les insulaires, ajoute Forster, n’avaient d’autre vêtement qu’un très-petit morceau d’étoffe autour des reins. Leurs femmes ne s’approchèrent pas de nous ; mais celles que nous aperçûmes de loin avaient le même teint que les hommes ; elles portaient un morceau d’étoffe un peu plus large en forme de tablier. Les cheveux et la barbe des hommes étaient généralement noirs et bouclés, et coupés quelquefois : un homme les avait jaunâtres à leur extrémité. Dès que nous eûmes débarqué, ils nous embrassèrent en touchant nos nez avec les leurs suivant la coutume de la Nouvelle-Zélande, et nous apportèrent des cocos et des chiens pour nous les vendre. Oedidi, qui nous accompagnait, acheta plusieurs chiens pour de petits clous, et d’autres pour des bananes mûres qui venaient des Marquésas. Ce fruit était fort estimé par les habitans de l’île, qui le reconnurent sur-le-champ. Il paraît donc qu’ils ont des liaisons avec les îles hautes, puisque les bananes ne croissent jamais sur leurs bancs de corail déchaussés. Les chiens n’y sont pas d’une race différente de ceux des îles de la Société ; mais ils ont un joli poil, long, de couleur blanche. Oedidi était fort empressé d’en acheter, parce que dans son pays on fait usage de ce poil pour orner les cuirasses des guerriers. Nous essayâmes d’aller directement dans le bocage, au-dessous duquel étaient situées les maisons ; mais les insulaires s’y opposèrent, et nous longeâmes la pointe, recueillant diverses plantes, et en particulier du cochléaria, qui était commun. Les insulaires nous apprirent qu’ils brisent cette plante, qu’ils la mêlent avec des coquillages, et qu’ils la jettent dans la mer lorsqu’ils aperçoivent un banc de poissons. Cette amorce enivre les poissons pour quelque temps, et alors ils viennent à la surface de l’eau, où on les prend aisément. Ils donnent à cette plante utile et salutaire le nom d’enoou. On y trouve aussi une grande quantité de pourpier, ressemblant au pourpier ordinaire, que les naturels appellent étouri. Cette plante croît aux îles de la Société, où elle sert de nourriture, après qu’on l’a fait cuire sous terre. Plusieurs arbres de cette île se rencontrent aux îles de la Société ; j’y ai remarqué des plantes que nous ne connaissions pas encore.

» Le sol est extrêmement maigre ; des bancs de corail, très-peu élevés au-dessus de la surface de la mer, lui servent de support : ils sont revêtus d’un sable blanc, grossier, mêlé de débris de corail et de coquillages, et d’une couche très-mince de terreau.

» Après avoir doublé une pointe, nous arrivâmes derrière les maisons, et nous découvrîmes une autre pointe qui s’avançait dans la lagune et formait une espèce de baie, dont le rivage était entièrement garni d’arbrisseaux et de bocages. L’eau est très-basse entre les deux pointes : nous aperçûmes une troupe de naturels qui y passèrent la mer en traînant leurs piques après eux. Nous entrâmes à l’instant dans les buissons et passâmes près des huttes, dont les habitans étaient sur le bord de la mer : nous n’aperçûmes que des chiens dans l’intérieur de ces huttes très-petites, basses et couvertes d’une espèce de natte de feuilles de cocotier. Les remises de leurs pirogues sont faites exactement des mêmes matériaux, mais sont un peu plus grandes. J’y trouvai des pirogues très-courtes, fortes et pointues aux deux bouts, avec une quille aiguë. En arrivant sur la grève, nous nous mêlâmes parmi les naturels, qui furent fort étonnés de nous voir sortir de leur village.

» Sur ces entrefaites, Oedidi nous aidait à causer avec eux ; ils nous dirent qu’ils ont un chef ou un ériki. En tout, leur langue approche beaucoup du dialecte de Taïti, excepté que leur prononciation est plus grossière et plus gutturale.

» Les hommes de la troupe dont on a parlé plus haut parurent alors au milieu des buissons ; ils étaient armés de longues massues ou de pieux arrondis et courts, et de piques longues, les unes de quatorze, les autres de neuf pieds, et garnies de queues de raies dentelées. Nous nous hâtâmes alors de nous rembarquer. Ils se pressèrent autour de nos canots, et semblèrent mettre en délibération s’ils nous attaqueraient ; notre retraite ayant devancé leur dessein, ils parurent contens de notre départ, et nous aidèrent à pousser nos canots au large ; quelques-uns jetèrent de petites pierres qui tombèrent dans l’eau près de nous, et tous semblaient fiers de nous avoir épouvantés. Ils parlèrent beaucoup, et très-haut, après que nous fûmes en mer, et finirent par s’asseoir le long du rivage à l’ombre des arbres. Dès que nous fûmes à bord, le capitaine fit tirer par-dessus leurs têtes, et dans la mer, devant eux, quatre ou cinq coups de canon pour leur montrer quelle était notre puissance. Les derniers boulets surtout les effrayèrent tellement, qu’ils s’enfuirent tous avec la plus grande précipitation. Ils ne nous vendirent pas plus de trente cocos et de cinq chiens.

» Les vastes lagunes qui sont en dedans de ces îles circulaires sont probablement d’abondans réservoirs de poissons, qui fournissent aux habîtans une subsistance assurée. La partie sablonneuse des bancs est un lieu où les tortues peuvent commodément déposer leurs œufs ; et il paraît, par les débris que trouva l’équipage du Dauphin, qu’ils savent prendre de ces gros animaux, dont la chair doit être un régal pour eux. Le peu de plantes qui croissent sur ces écueils est très-utile, et leur facilite les moyens de pêcher. Quelques arbres sont si gros, que de leurs troncs on peut faire des pirogues, et avec leurs branches des armes et des outils. Le cocotier, la principale richesse de plusieurs nations du globe, est aussi pour eux d’une utilité infinie. Ses fruits donnent, quand ils sont verts, une à deux pintes de liqueur limpide, d’une douceur agréable et d’une saveur particulière ; cette boisson rafraîchissante est excellente pour apaiser la soif dans un climat chaud. À mesure que le fruit mûrit, l’amande se forme : de molle comme de la crème qu’elle était d’abord, elle devient ferme et huileuse, et elle est très-nourrissante. On en exprime souvent une huile dont on se sert pour oindre les cheveux et tout le corps. La coque, qui est dure, fournit des coupes, et la bourre filandreuse qui l’enveloppe, des cordages fort élastiques qui ne s’usent guère par le frottement ; et, en outre, divers meubles et des ornemens : les feuilles ou branches qui, du sommet de la tige s’élancent en longs panaches, couvrent les maisons, et en les tressant on en fabrique des paniers : l’écorce intérieure donne une espèce de vêtement qui suffit dans ce climat ; et lorsque la tige ne pousse plus de rejetons, on l’emploie encore à la construction des huttes, ou à la mâture d’une pirogue.

» Outre les poissons et les végétaux, ces insulaires ont aussi des chiens qui sont ichthyophages, et que les habitans des îles de la Société trouvent bons à manger. Ainsi, sur ces misérables bancs de rochers, la nature produit ce qui est nécessaire à la subsistance de toute une race d’hommes. On sait que le corail est l’ouvrage d’un ver qui agrandit son habitation à mesure que la grosseur de son corps augmente. Ce petit animal, qui offre si peu de marques de sentiment, qu’on le distingue à peine d’une plante, construit un édifice de rochers, depuis un point du fond de la mer, que l’art humain ne peut pas mesurer, jusqu’à la surface des flots, et il prépare une base assurée à la demeure de l’homme.

» Le nombre de ces îles basses est très-grand ; on est bien éloigné de les connaître toutes ; il s’en trouve dans toute l’étendue du grand Océan, entre les tropiques. Elles sont surtout très-communes dans l’espace de 10 ou 15 degrés à l’est des îles de la Société. Quiros, Schouten, Roggeween, Byron, Wallis, Carteret, Bougainville et Cook en ont tous rencontré de nouvelles dans leur route, et, ce qui est plus remarquable, ils y ont vu des habitans à deux cent quarante lieues à l’est de Taïti. À chaque nouvelle route que suivront les navigateurs, ils découvriront probablement d’autres îles de cette espèce, et surtout entre les 16e. et 17e. parallèles sud : ces parallèles n’ayant pas encore été parcourus en allant vers les îles de la Société, il serait digne des savans de rechercher pourquoi ces îles sont si nombreuses, et forment un archipel si grand au vent de celles de la Société, tandis qu’elles sont dispersées au loin les unes des autres au delà de ce groupe d’îles montueuses. Il est vrai qu’il se trouve un autre archipel de bancs de corail à l’ouest (je veux parler des îles des Amis) ; mais celles-ci sont très-différentes, et paraissent beaucoup plus vieilles ; elles occupent plus d’espace, et renferment assez de sol pour que les productions végétales des hautes terres puissent y croître.

» Le 18, à la pointe du jour, continue Cook, après avoir passé la nuit à courir de petites bordées, j’arrivai à une autre île que nous avions aperçue à l’ouest ; nous la trouvâmes pareille en tout à celle que nous venions de quitter. Elle présente des bouquets nombreux d’arbrisseaux, d’arbres et de cocotiers. Elle s’étend du nord-est au sud-ouest, sur une longueur de près de quatre lieues, et elle a de trois à cinq milles de large. Elle est à deux lieues dans le sud-ouest de l’extrémité occidentale de Tiouki. Ces îles doivent être les mêmes auxquelles le commodore Byron a donné le nom d’îles de George.

» Après avoir dépassé ces îles, différens signes, et surtout une mer tranquille, nous annonçaient le voisinage de la terre. Le 19, on en vit une à l’ouest ; c’était encore une de ces îles submergées, ou à moitié inondées, si communes dans cette partie de l’Océan, c’est-à-dire, une ceinture de petites îles jointes ensemble par un recif de rochers de corail. En général, la mer est partout incommensurable en dehors de la bordure : tout l’intérieur est couvert d’eau. On m’a dit qu’il s’y trouve beaucoup de poissons et de tortues dont se nourrissent les naturels. Ceux qui habitent les parties basses donnent quelquefois des tortues aux habitans des parties hautes pour des étoffes. Ces mers intérieures seraient d’excellens havres, si les bâtimens pouvaient y aborder. Si on en croit les habitans des autres îles, on peut entrer dans quelques-uns. Les Européens n’ont pas fait sur ce sujet des recherches assez exactes ; le peu d’espérance d’y trouver de l’eau douce a communément découragé toutes leurs tentatives. J’en ai vu beaucoup, mais je n’y ai pas aperçu une seule passe. Un grand nombre d’insulaires, avec de longues piques à la main, couraient le long du rivage. La lagune intérieure paraissait très-spacieuse ; plusieurs pirogues y étaient à la voile.

» Cette île gît par 15° 26′ de latitude, et 146° 20′ de longitude ouest. Elle a cinq lieues de long ; sa largeur est d’environ trois lieues. En approchant de l’extrémité méridionale, on découvrit du haut des mâts une autre île basse au sud-est, à environ quatre ou cinq lieues ; mais comme elle était au vent, je ne pus l’atteindre. Bientôt après, une troisième parut au sud-ouest ; à deux heures après midi j’étais vis-à-vis de l’extrémité, située par 15° 47′ de latitude sud, 146° 30′ de longitude ouest : sa longueur est de sept lieues ; elle n’en a pas plus de deux de largeur. Elle ressemble aux autres à tous égards ; seulement on voit un peu moins d’îlots, et un peu moins de terre sur le récif qui enferme le lac. En rangeant la côte nord à la distance d’un demi-mille, nous vîmes des insulaires, des huttes, des pirogues et des espèces d’échafauds construits, à ce qu’il nous parut, pour faire sécher du poisson. Les insulaires paraissaient de la même race qu’à Tiouki, et, comme eux, ils étaient armés de longues piques. En serrant l’extrémité ouest, nous découvrîmes une quatrième île au nord-nord-est. Elle semblait basse comme les autres, et elle gît à l’ouest de la première île, à la distance de six lieues. J’ai donné à ces quatre îles le nom de Palliser, en honneur de mon digne ami sir Hugues Palliser, contrôleur de la marine.

» Je crois, dit Forster, que la plus septentrionale est l’île Pernicieuse, sur laquelle Roggeween perdit la galère l’Africaine : le gouvernail de chaloupe que Byron trouva sur Tiouki, qui est à peu de distance de ces îles, semble confirmer mon opinion.

» Ne voulant pas faire route plus loin dans l’obscurité, ajoute Cook, je passai la nuit à courir de petites bordées, et le 20, à la pointe du jour, nous doublâmes l’extrémité ouest de la troisième île. Nous éprouvâmes tout de suite une grosse houle qui venait du sud, signe certain que nous étions hors de ces îles basses ; et comme nous ne voyons plus de terre, je mis le cap sur Taïti, profitant d’un fort vent d’est, accompagné de grains. On ne peut pas déterminer avec certitude si ce groupe d’îles fait partie de celles qu’ont découvertes les navigateurs hollandais, la position des îles qu’ils ont trouvées les premiers ne nous ayant pas été transmise avec assez de précision. Il est cependant nécessaire d’observer que la partie de l’Océan qui s’étend du 20e. au 14e. ou 12e. parallèle est si remplie de ces îles basses, qu’un navigateur ne peut pas prendre trop de précaution dans sa marche.

» Il n’est pas possible, dit Forster, de décrire la joie que ressentit l’équipage en voyant qu’on faisait route pour Taïti. Assurés de la bienveillance des insulaires, nous regardions cette île comme une seconde patrie.

» Oedidi était peut-être plus empressé que nous tous de voir Taïti, où il n’avait jamais été, quoique plusieurs de ses parens et de ses amis y fissent leur séjour. Les habitans des îles de la Société la regardent comme la plus riche et la plus puissante ; nous lui avions souvent dit la même chose : sa curiosité n’en était que plus vive ; d’ailleurs, ayant rassemblé un grand nombre de curiosités, il comptait qu’elles le rendraient un personnage important parmi ses compatriotes ; enfin il avait acquis tant de nouvelles idées, et visité des pays si lointains et si inconnus, qu’il espérait attirer les regards et l’attention du sien. Il était ravi de penser que chacun le caresserait, que son intimité avec nous, que la connaissance qu’il avait de nos usages et de nos manières, et par-dessus tout, l’usage qu’il ferait de nos armes à feu pour se divertir, l’élèveraient au-dessus des autres insulaires. Sans doute il souhaitait aussi de rendre service à ses compagnons de voyage, qu’il aimait d’un attachement sincère, et dont il était généralement estimé.

» Nous eûmes connaissance de la haute terre de Taïti le 21 avril, et à midi nous nous trouvions à environ treize lieues à l’est de la pointe Vénus, sur laquelle on gouverna.

» Chacun contemplait la métropole des îles du tropique ; elle était infiniment plus belle alors que huit mois auparavant ; sur les montagnes, les forêts revêtues d’un feuillage nouveau, semblaient étaler avec complaisance la variété de leurs teintes ; les coteaux et les plaines surtout brillaient par l’éclat de leurs couleurs : la verdure la plus vive embellissait leurs fertiles bocages ; tout rappelait à notre esprit l’île enchantée de Calypso. L’imagination et les yeux revolaient sans cesse vers ce délicieux paysage ; ce qui accrut encore nos plaisirs, en longeant la côte, nous découvrîmes des lieux que nous avions déjà parcourus.

» Dès que les insulaires nous aperçurent, ils mirent leurs pirogues en mer et nous apportèrent des fruits en présens. Parmi les premiers qui vinrent à bord se trouvaient deux jeunes gens d’un certain rang, que nous fîmes entrer dans la chambre, où on leur présenta Oedidi. La politesse de la nation voulait qu’ils lui offrissent en dons des vêtemens ; à l’instant ils ôtèrent les leurs, qui étaient d’une étoffe fine, et les mirent sur ses épaules. Pour les remercier, il leur montra tous ses trésors, et il leur donna quelques plumes rouges auxquelles ils attachaient un grand prix.

» Le lendemain 22, à six heures du matin, on mouilla dans la baie de Matavaï ; nous fûmes aussitôt entourés d’une foule de pirogues.

» Oedidi, qui était allé à terre avec le capitaine, ne revint pas le soir ; il avait rencontré plusieurs de ses parens, et en particulier sa sœur Téïàa, une des plus jolies femmes de l’île, mariée à un homme grand et bien fait, appelé Nouna, personnage d’un certain rang et natif d’Ouliétéa. Sa maison très-vaste était située près de nos tentes, à environ trois cents pieds au-delà de la rivière. Oedidi avait quitté ses vêtemens européens avant d’aller à terre, et mis ceux que ses amis lui avaient donnés. Il changea de costume avec un empressement et un plaisir qui montraient sa prédilection pour les usages et les mœurs de son pays. Il ne faut pas s’étonner qu’un naturel des îles de la Société préfère la vie heureuse, les alimens sains et les habits simples de ses compatriotes, à l’agitation perpétuelle, aux mets dégoûtans, à la parure gênante et bizarre d’une troupe de navigateurs européens, puisqu’on voit les Esquimaux retourner joyeusement dans leur affreux pays pour se nourrir de la chair et de l’huile rance de baleine, après avoir mangé à Londres des mets infiniment plus délicats, et joui de tous les plaisirs et de la magnificence de cette grande capitale.

» Oedidi fut traité ainsi qu’il l’espérait : tous les Taïtiens qui le virent le regardaient comme un prodige : ils lui offrirent les mets les plus exquis, plusieurs vêtemens complets, et les nymphes de l’île lui prodiguèrent leurs faveurs. Il aimait le plaisir comme tous les enfans de la nature : privé de femmes pendant long-temps, et ayant pris peut-être du goût pour la débauche en fréquentant les matelots, il ne manqua pas de profiter de l’occasion, et ne revint plus guère à bord. Ce qui lui donnait le plus de goût pour rester à terre, c’est qu’il pouvait aisément y satisfaire tous ses désirs. D’ailleurs le vaisseau, sous un climat chaud, est un asile peu commode pendant la nuit. Il y aurait été enfermé dans une chambre étroite et puante, au lieu qu’à terre il respirait un air pur, embaumé de parfums délicieux, et rafraîchi par une brise de terre exactement pareille au zéphyr dont parlent tant les poëtes. Enfin l’heureux Oedidi goûta des jouissances dont nous sommes incapables de sentir le charme.

» Dès le premier soir, les matelots appelèrent des femmes à bord, et les excès de la nuit furent incroyables.

» Les femmes qui avaient passé la première nuit à bord revinrent la nuit suivante accompagnées de plusieurs autres ; de sorte que chaque matelot eut la sienne. La nuit fut très-belle et la lune charmante ; et comme nous célébrions la fête de saint George, patron de la Grande-Bretagne, ils mêlèrent les plaisirs de Vénus aux orgies de ces anniversaires.

» Le 24 le roi O-tou et plusieurs autres chefs, suivis d’un nombreux cortége, nous rendirent visite, dit Cook, et nous apportèrent en présent dix ou douze gros cochons et des fruits : nous les accueillîmes le mieux qu’il nous fut possible. Averti de l’arrivée du prince, j’en tirai un augure favorable, et sachant combien il était important de gagner son amitié, j’allai à sa rencontre près de nos tentes, puis je le conduisis sur mon canot, ainsi que ses amis, à bord, où ils restèrent à dîner. Ils partirent ensuite chargés de présens et très-contens de notre réception.

» Le roi était accompagné de sa sœur Touraï et de son frère, et il ne montrait plus cette défiance qu’il avait lors de notre première relâche. Il demanda surtout des plumes de perroquet rouge, qu’il appelait oura. Les petits présens de ce plumage précieux qu’Oedidi fit à ses amis donnèrent sans doute occasion aux demandes du prince : cherchant à l’instant tout ce que nous avions rassemblé aux îles des Amis, nous en trouvâmes une quantité considérable, que nous ne jugeâmes pas à propos de montrer tout à la fois. Les Taïtiens mettent un prix inestimable à ces plumes rouges, dont les guerriers ornent leurs vêtemens, et dont ils se servent peut-être dans les grandes solennités.

» Le lendemain, malgré un orage violent accompagné de tonnerre, d’éclairs et de pluie, le roi revint avec beaucoup de provisions. Les principaux personnages des deux sexes s’efforcèrent aussi de gagner nos bonnes grâces en nous amenant des cochons, des fruits, et tout ce que produisait l’île, afin d’obtenir de même des plumes d’oura. Il fut heureux pour nous d’en avoir beaucoup, car notre fonds de marchandises était alors fort épuisé ; de sorte que sans elles il eût été difficile d’approvisionner le vaisseau des rafraichissemens nécessaires.

» Notre ami Potatou, Ouhaïneou, sa femme actuelle, et Polatehera, sa première femme, vinrent aussi nous voir : comme ils étaient attirés par l’éclat de nos plumes rouges, ils ne négligèrent rien pour en avoir ; ils donnèrent les plus gros cochons pour de petits morceaux d’étoffe garnis de ces plumes.

» L’orage avait été si violent, que l’on plaça une chaîne de cuivre tout au haut du grand mât : à l’instant où un des matelots venait de la dégager du milieu des haubans, et de jeter l’extrémité par-dessus le bord, un éclair brilla au-dessus du vaisseau, et nous vîmes la flamme courir tout le long de la chaîne jusqu’à la mer ; il fut suivi d’un coup de tonnerre épouvantable qui ébranla tout le bâtiment, au grand étonnement des Européens et des Taïtiens qui étaient à bord. Cette explosion ne nous causa pas le moindre dommage, ce qui prouve l’utilité de la chaîne électrique.

» Nous trouvâmes qu’on venait de construire et qu’on construisait beaucoup de grandes pirogues et de maisons de toute espèce ; que le

» Nous avions déjà tant de cochons à bord, qu’il fallut faire une étable à terre ; l’on se souvient qu’en 1773 c’était une faveur lorsque le roi ou le chef voulait bien nous en céder un seul.

» D’après ces favorables circonstances, Cook résolut de faire un long séjour à Taïti ; en conséquence, on porta à terre les futailles vides et les voiles pour les réparer ; on se prépara à calfater le bâtiment et à raccommoder les agrès ; la longue navigation sous les hautes latitudes australes avait rendu tous ces travaux indispensables.

» Le matin du 26, dit Cook, j’allai à O-parri avec quelques-uns de nos officiers et M. Forster, pour faire à O-tou une visite en forme. En approchant, nous aperçûmes beaucoup de grandes pirogues en mouvement, et nous fûmes surpris, à notre arrivée, d’en voir plus de trois cents rangées en ordre le long de la côte, toutes complètement équipées et armées, et sur le rivage un nombre considérable de guerriers. Un armement si inattendu, rassemblé autour de nous dans l’espace d’une nuit, excita différentes conjectures ; nous débarquâmes cependant au milieu de la flotte ; nous fûmes reçus par une fouie immense de Taïtiens ; la plupart avaient des armes ; les autres n’en avaient pas ; le cri des derniers était tayo no O-tou, et celui des premiers tayo no Taouha. Ce chef, à ce que nous apprîmes par la suite, était amiral ou commandant de la flotte et des troupes. Au moment où je mis à terre, un autre chef, nommé Ti, oncle du roi, et un de ses ministres, vint à ma rencontre. Je lui demandai des nouvelles d’O-tou. Taouha vint bientôt me recevoir avec beaucoup de courtoisie ; il me prit par une main, et Ti par l’autre ; sans savoir où je désirais aller, ils me traînèrent ainsi à travers le peuple, qui se sépara en deux haies, et qui de toutes parts poussait vers moi les acclamations d’amitié tayo no Touti. Une partie voulait me conduire à O-tou, et Vautre voulait que je restasse près de Tahoua. Arrivé à la place d’audience, on étendit une natte sur laquelle on me fit asseoir : Ti me quitta ensuite, et il alla chercher le roi. Tahoua m’engageait à ne pas m’asseoir et à le suivre ; mais comme je ne connaissais pas ce chef, je n’y consentis point. Ti revint bientôt, et, voulant me mener vers le prince, il me prit par la main. Taouha s’y opposa ; de sorte que les deux Taïtiens, me tirant chacun à eux, me fatiguèrent beaucoup, et je fus obligé de dire à Ti de permettre à l’amiral de me mener vers sa flotte. Dès que nous fûmes devant le bâtiment amiral, nous trouvâmes deux haies d’hommes armés, destinés, à ce que je pensai, à écarter les spectateurs et à m’ouvrir un passage ; mais comme j’étais résolu à ne pas y aller, je donnai pour excuse l’eau qui se trouvait entre les pirogues et moi. À l’instant un homme se jeta à mes pieds, et m’offrit de me porter. Je déclarai alors positivement que je ne voulais pas. Taouha me quitta sans que je visse quel chemin il prit ; tout le monde refusa de me le dire.

» Taouha s’en alla très-froidement ; il paraît qu’il était fâché : il avait beaucoup d’autorité ; car au moment où il s’approcha de nous, les gens du peuple s’écrièrent : Voici Taouha, et ils lui firent place avec une sorte de respect qui nous étonna.