Arc de décharge.

C’est l’arc que l’on noie dans les constructions au-dessus des linteaux des portes, au-dessus des vides en général, et des parties faibles des constructions inférieures pour reporter le poids des constructions supérieures sur des points d’appui dont la stabilité est assurée. Les archivoltes des portails et portes sont de véritables arcs de décharge (voy. Archivoltes, variété de l’Arc); toutefois on ne donne guère le nom d’arcs de décharge qu’aux arcs dont le parement affleure le nu des murs, qui ne se distinguent des assises horizontales que par leur appareil, et quelquefois cependant par une faible saillie. Dans les constructions romaines élevées en petits matériaux et en blocages, on rencontre souvent des arcs de décharge en briques et en moellons noyés en plein mur, afin de reporter les pesanteurs sur des points des fondations et soubassements établis plus solidement que le reste de la bâtisse. Cette tradition se conserve encore pendant la période romane. Mais à cette époque les constructions en blocage n’étaient plus en usage, et on ne trouve que très-rarement des arcs destinés à diviser les pesanteurs dans un mur plein. D’ailleurs dans les édifices romans la construction devient presque toujours un motif de décoration, et lorsqu’en maçonnant on avait besoin d’arcs de décharge on cherchait à les accuser, soit par une saillie, et même quelquefois par un filet orné ou mouluré à l’extrados. Tels sont les arcs de décharge qui se voient le long du mur des bas côtés de l’Église St-Étienne de Nevers (fin du XIe siècle) (74). Ici ces arcs sont surtout destinés à charger les piles des bas côtés qui reçoivent les poussées des voûtes ; les murs n’étant pas armés de contre-forts, ce surcroît de charge donne aux points d’appui principaux une grande stabilité. C’est un système qui permet d’élever des murs minces entre les piles destinées à recevoir le poids des constructions, il présente par conséquent une économie de matériaux ; on le voit appliqué dans beaucoup d’églises du Poitou, de l’Anjou, de l’Auvergne et de la Saintonge pendant la période romane. Inutile d’ajouter que ces arcs de décharge sont toujours extradossés ; puisque leur fonction essentielle est de reporter les charges supérieures sur leurs sommiers, ils doivent tendre à faire glisser les maçonneries sur leurs reins.

Le pignon du transsept sud de l’église de Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand est ainsi porté sur deux arcs de décharge à l’extérieur, reposant sur une colonne (75). Souvent dans l’architecture civile des XIe et XIIe siècles on rencontre des portes dont les linteaux sont soulagés par des arcs de décharge venant appuyer leurs sommiers sur une portée ménagée aux deux extrémités des linteaux (76), quelquefois aussi au-dessus des linteaux on voit une clef posée dans l’assise qui les surmonte et qui forme ainsi une plate-bande appareillée reportant le poids des murs sur les deux pieds-droits (77).

Il n’est pas besoin de dire, que les arcs jouent un grand rôle dans la construction des édifices du moyen âge, les architectes étaient arrivés, dès le XIIIe siècle, à acquérir une connaissance parfaite de leur force de résistance, et de leurs effets sur les piles et les murs, ils mettaient un soin particulier dans le choix des matériaux qui devaient les composer, dans leur appareil, et la façon de leurs joints. L’architecture romaine n’a fait qu’ouvrir la voie dans l’application des arcs à l’art de bâtir ; l’architecture du moyen âge l’a parcourue aussi loin qu’il était possible de le faire, au point d’abuser même de ce principe à la fin du XVe siècle, par un emploi trop absolu peut-être, et des raffinements poussés à l’excès.

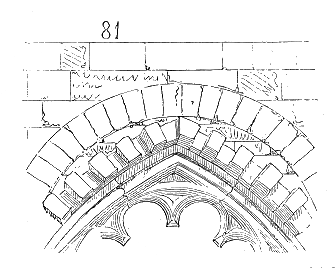

La qualité essentielle de l’arc, c’est l’élasticité. Plus il est étendu, plus l’espace qu’il doit franchir est large, et plus il est nécessaire qu’il soit flexible. Les constructeurs du moyen âge ont parfaitement suivi ce principe en multipliant les joints dans leurs arcs, en les composant de claveaux égaux, toujours extradossés avec soin. Ce n’est qu’au XVIe siècle, alors que l’art de bâtir, proprement dit, soumettait l’emploi des matériaux à des formes qui ne convenaient ni à leurs qualités, ni à leurs dimensions, que l’arc ne fut plus appliqué en raison de sa véritable fonction. Le principe logique qui l’avait fait admettre, cessa de diriger les constructeurs. En imitant ou croyant imiter les formes de l’antiquité romaine, les architectes de la renaissance s’écartaient plus du principe de la construction antique que les architectes des XIIe et XIIIe siècles ; ou plutôt, ils n’en tenaient nul compte. Si dans leurs constructions massives, inébranlables, les Romains avaient compris la nécessité de laisser aux arcs une certaine élasticité en les extradossant, et en les formant de rangs de claveaux concentriques, lorsqu’ils avaient besoin de leur donner une grande résistance, à plus forte raison dans les bâtisses du moyen âge, où tout est équilibre, et mouvement par conséquent, devait-on ne pas perdre de vue le principe qui doit diriger les architectes dans la construction des arcs. Du jour où l’on cessa d’extradosser les arcs, où l’on voulut les composer de claveaux inégaux comme dimension, et comme poids par conséquent, les appareiller à crossettes, et les relier aux assises horizontales, au moyen de joints droits à la queue, on ne comprit plus la véritable fonction de l’arc (voy. Construction, Voûte).