AUTEL, s. m. Tout ce que l’on peut savoir des autels de la primitive Église, c’est qu’ils étaient indifféremment de bois, de pierre ou de métal. Pendant les temps de persécution, les autels étaient souvent des tables de bois que l’on pouvait facilement transporter d’un lieu à un autre. L’autel de Saint-Jean de Latran était de bois. L’empereur Constantin ayant rendu la paix à l’Église chrétienne, saint Sylvestre fit placer ostensiblement dans cette basilique l’autel de bois qui avait servi dans les temps d’épreuves, avec défense qu’aucun autre que le pape n’y dît la messe. Ces autels de bois étaient faits en forme de coffre, c’est-à-dire qu’ils étaient creux. Saint-Augustin raconte que Maximin, évêque de Bagaï en Afrique, fut massacré sous un autel de bois que les Donatistes enfoncèrent sur lui. Grégoire de Tours se sert souvent du mot archa, au lieu d’ara ou d’altare, pour désigner l’autel. Ces autels de bois étaient revêtus de matières précieuses, or, argent et pierreries. L’autel de Sainte-Sophie de Constantinople, donné par l’impératrice Pulchérie, consistait en une table d’or garnie de pierreries.

Il est d’usage depuis plusieurs siècles d’offrir le saint sacrifice sur des autels de pierre, ou si les autels sont de bois ou de toute autre matière, faut-il qu’il y ait au milieu une dalle de pierre consacrée ou autel portatif. Il ne semble pas que les autels portatifs consacrés aient été admis avant le VIIIe siècle, et l’on pouvait dire la messe sur des autels d’or, d’argent ou de bois. Théodoret, évêque de Cyr, qui vivait pendant la première moitié du Ve siècle, célébra les divins mystères sur les mains de ses diacres, à la prière du saint ermite Maris, ainsi qu’il le dit dans son Histoire religieuse[1]. Théodore, archevêque de Cantorbéry, mort en 690, fait observer, dans son Pénitentiel[2] qu’on peut dire la messe en pleine campagne sans autel portatif, pourvu qu’un prêtre, ou un diacre, ou celui même qui dit la messe, tienne le calice et l’oblation entre ses mains. Les autels portatifs paraissent avoir été imposés dans les cas de nécessité absolue dès le VIIIe siècle. Béde, dans son Histoire des Anglais, parle d’autels portatifs que les deux Ewaldes portaient avec eux partout où ils allaient[3]. Hincmar, archevêque de Reims, mort en 882, permit, dans ses Capitulaires, l’usage des autels portatifs[4] en pierre, en marbre, ou en mosaïques. Pendant les XIe et XIIe siècles, ces autels portatifs devinrent fort communs ; on les emportait dans les voyages. Aussi l’Ordre romain les appelle-t-il tabulas itinerarias. Les inventaires des trésors d’églises font mention fréquemment d’autels portatifs.

Sur les tables d’autels fixes, il était d’usage, dès avant le IXe siècle, d’incruster des propitiatoires, qui étaient des plaques d’or ou d’argent sur lesquelles on offrait le saint sacrifice. Anasthase le Bibliothécaire dit, dans sa Vie du pape Pascal I, que ce souverain pontife fit poser un propitiatoire en argent sur l’autel de Saint-Pierre de Rome, un sur l’autel de l’église de Sainte-Praxède, sur les autels de Sainte-Marie de Cosmedin, de la basilique de Sainte-Marie-Majeure. Le pape Léon IV fit également faire un propitiatoire pesant 72 livres d’argent et 80 livres d’or pour l’autel de la basilique de Saint-Pierre.

Les autels primitifs, qu’ils fussent de pierre, de bois ou de métal, étaient creux. L’autel d’or dressé par l’archevêque Angelbert dans l’église de Saint-Ambroise de Milan était creux, et l’on pouvait apercevoir les reliques qu’il contenait par une ouverture percée par derrière[5].

L’évêque Adelhelme, qui vivait à la fin du IXe siècle, raconte qu’un soldat du roi Bozon, qui était devenu aveugle, recouvra la vue en se glissant sous l’autel de l’église de Mouchi-le-Neuf du diocèse de Paris, pendant que l’on célébrait la messe. Les monuments viennent à cet égard appuyer les textes nombreux que nous croyons inutile de citer[6] ; les autels les plus anciens connus sont généralement portés sur une ou plusieurs colonnes[7] (1 et 2). La plupart des autels grecs étaient portés sur une seule colonne. L’usage des autels creux ou portés sur des points d’appui isolés s’est conservé jusqu’au XVe siècle. L’autel n’était considéré jusqu’alors que comme une table sous laquelle on plaçait parfois de saintes reliques, ou qui était élevée au-dessus d’une crypte renfermant un corps saint, car à vrai dire les reliquaires étaient plutôt, pendant le moyen âge, posés, à certaines occasions, sur l’autel que dessous[8]. Il n’existe plus, que nous sachions, en France, d’autels complets d’une certaine importance antérieurs au XIIe siècle.

Guillaume Durand, dans son Rational, que l’on ne saurait trop lire et méditer lorsqu’on veut connaître le moyen âge catholique[13], s’étend longuement sur l’autel et la signification des diverses parties qui le composent. « L’autel, dit-il d’après les Écritures, avait beaucoup de parties, à savoir la haute et la basse, l’intérieure et l’extérieure… Le haut de l’autel c’est Dieu-Trinité, c’est aussi l’Église triomphante… Le bas de l’autel c’est l’Église militante ; c’est encore la table du temple, dont il est dit : « Passez les jours de fêtes dans de saints repas, assis et pressés à ma table près du coin de l’autel… » L’intérieur de l’autel c’est la pureté du cœur…. L’extérieur de l’autel c’est le bûcher ou l’autel même de la croix… En second lieu, l’autel signifie aussi l’Église spirituelle ; et ses quatre coins, les quatre parties du monde sur lesquelles l’Église étend son empire. Troisièmement, il est l’image du Christ, sans lequel aucun don ne peut être offert d’une manière agréable au Père. C’est pourquoi l’Église a coutume d’adresser ses prières au Père par l’entremise du Christ. Quatrièmement, il est la figure du corps du Seigneur ; cinquièmement, il représente la table sur laquelle le Christ but et mangea avec ses disciples. Or, poursuit-il, on lit dans l’Exode que l’on déposa dans l’arche du Testament ou du Témoignage la déclaration, c’est-à-dire les tables sur lesquelles était écrit le témoignage, on peut même dire les témoignages du Seigneur à son peuple ; et cela fut fait pour montrer que Dieu avait fait revivre par l’écriture des tables la loi naturelle gravée dans les cœurs des hommes. On y mit encore une urne d’or pleine de manne pour attester que Dieu avait donné du ciel du pain aux fils d’Israël, et la verge d’Aaron pour montrer que toute puissance vient du Seigneur-Dieu, et le Deutéronome en signe du pacte par lequel le peuple avait dit : « Nous ferons tout ce que le Seigneur nous dira. » Et à cause de cela l’arche fut appelée l’Arche du Témoignage ou du Testament, et, à cause de cela encore, le Tabernacle fut appelé le Tabernacle du Témoignage. Or, on fit un propitiatoire ou couverture sur l’Arche… C’est à l’imitation de cela que dans certaines églises on place sur l’autel une arche ou un tabernacle dans lequel on dépose le corps du Seigneur et les reliques des saints… Donc, ajoute Guillaume Durand plus loin, par l’autel il faut entendre notre cœur ;… et le cœur est au milieu du corps comme l’autel est au milieu de l’église. C’est au sujet de cet autel que le Seigneur donne cet ordre dans le Lévitique : « Le feu brûlera toujours sur mon autel. » Le feu c’est la charité ; l’autel c’est un cœur pur… Les linges blancs dont on couvre l’autel représentent la chair ou l’humanité du Sauveur… » Guillaume Durand termine son chapitre de l’Autel, en disant que jamais l’autel ne doit être dépouillé, ni revêtu de parements lugubres ou d’épines, si ce n’est au jour de la Passion du Seigneur (ce que, ajoute-t-il, réprouve aujourd’hui le concile de Lyon), ou lorsque l’Église est injustement dépouillée de ses droits. Dans son chapitre III (des Peintures, etc.), il dit : « On peint quelquefois les images des saints Pères sur le retable de l’autel… Les ornements de l’autel sont des coffres et des châsses (capsis), des tentures, des phylactères (philatteriis), des chandeliers, des croix, des franges d’or, des bannières, des livres, des voiles et des courtines. Le coffre dans lequel on conserve les hosties consacrées, signifie le corps de la Vierge glorieuse… Il est parfois de bois, parfois d’ivoire blanc, parfois d’argent, parfois d’or et parfois de cristal… Le même coffre, lorsqu’il contient les hosties consacrées et non consacrées, désigne la mémoire humaine ; car l’homme doit se rappeler continuellement les biens qu’il a reçus de Dieu, tant les temporels, qui sont figurés par les hosties non consacrées, que les spirituels, représentés par les hosties consacrées… Et les châsses (capsæ) posées sur l’autel, qui est le Christ, ce sont les apôtres et les martyrs ; les tentures et les linges de l’autel, ce sont les confesseurs, les vierges et tous les saints, dont le Seigneur dit au prophète : « Tu te revêtiras d’eux comme d’un vêtement… » On place encore sur l’autel même, dans certaines églises, le tabernacle (tabernaculum), dont il a été parlé au chapitre de l’Autel.

« Aux coins de l’autel sont placés à demeure deux chandeliers, pour signifier la joie des deux peuples qui se réjouirent de la nativité du Christ ; ces chandeliers, au milieu desquels est la croix, portent de petits flambeaux allumés ; car l’ange dit aux pasteurs : « Je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple, parce qu’aujourd’hui vous est né le Sauveur du monde… »

« Le devant de l’autel est encore orné d’une frange d’or, selon cette parole de l’Exode (chap. xxv et xxviii) : « Tu me construiras un autel, et tu l’entoureras d’une guirlande haute de quatre doigts.

« Le livre de l’Évangile est aussi placé sur l’autel, parce que l’Évangile a été publié par le Christ lui-même et que lui-même en rend témoignage. » En parlant des voiles, l’évêque de Mende s’exprime ainsi : « Il est à remarquer que l’on suspend trois sortes de voiles dans l’église, à savoir : celui qui couvre les choses saintes, celui qui sépare le sanctuaire du clergé, et celui qui sépare le clergé du peuple… Le premier voile, c’est-à-dire les rideaux que l’on tend des deux côtés de l’autel, et dont le prêtre pénètre le secret, a été figuré d’après ce qu’on lit dans l’Exode (xxxiv)… Le second voile, ou courtine, que, pendant le carême et la célébration de la messe, on étend devant l’autel, tire son origine et sa figure de celui qui était suspendu dans le tabernacle et qui séparait le Saint des saints du lieu saint… Ce voile cachait l’arche au peuple, et il était tissu avec un art admirable et orné d’une belle broderie de diverses couleurs ;… et, à son imitation, les courtines sont encore aujourd’hui tissues de diverses couleurs très-belles…

« Dans quelques églises, l’autel, dans la solennité de Pâques, est orné de couvertures précieuses, et l’on met dessus des voiles de trois couleurs : rouge, gris et noir, qui désignent trois époques. La première leçon et le répons étant finis, on ôte le voile noir, qui signifie le temps avant la loi. Après la seconde leçon et le répons, on enlève le voile gris, qui désigne le temps sous la loi. Après la troisième leçon, on ôte le voile rouge, qui signifie l’époque de la grâce, dans laquelle, par la Passion du Christ, l’entrée nous a été et nous est encore ouverte au Saint des saints et à la gloire éternelle. »

Quelque longues que soient ces citations, on comprendra leur importance et leur valeur ; elles jettent une grande clarté sur le sujet qui nous occupe. Tant que le clergé maintint les anciennes traditions, et jusqu’au moment où il fut entraîné par le goût quelque peu désordonné du XVIe siècle, il sut conserver à l’autel sa signification première. L’autel demeura le symbole visible de l’ancienne et de la nouvelle loi. Chacune des parties qui le composaient rappelait les saintes Écritures, ou les grands faits de la primitive Église. Toujours simple de forme, que sa matière fût précieuse ou commune, il était entouré de tout ce qui devait le faire paraître saint aux yeux des fidèles, sans que ces accessoires lui ôtassent ce caractère de simplicité et de pureté que le faux goût des derniers siècles lui ont enlevé.

Nous allons essayer, soit à l’aide des textes, soit à l’aide des monuments, de donner une idée complète des autels de nos églises du moyen âge. Mais d’abord, il est nécessaire d’établir une distinction entre les différents autels. Dans les églises cathédrales, le maître autel non-seulement était simple de forme, mais souvent même il était dépourvu de retable, entouré seulement d’une clôture avec voiles et courtines, et surmonté au dossier d’une colonne avec crosse à laquelle était suspendue la sainte Eucharistie. Sur les côtés étaient établies des armoires dans lesquelles étaient renfermées les reliques ; quelquefois, au lieu de la suspension, sur l’autel, était posé un riche tabernacle, ainsi que nous l’apprend Guillaume Durand, destiné à contenir les hosties consacrées et non consacrées. Toutefois, il est à présumer que ces tabernacles ou coffres, n’étaient pas fixés à l’autel d’une manière permanente. Sur l’autel même se dressaient seulement la croix et deux flambeaux. Jusqu’au XIIIe siècle, les trônes des évêques et les stalles des chanoines régulier étaient disposés généralement, dans les cathédrales,  au chevet ; le trône épiscopal occupait le centre. Cette disposition, encore conservée dans quelques basiliques romaines, entre autres à Saint-Jean-de-Latran, à Saint-Laurent-hors-les-murs (4)[14], à Saint-Clément (5)[15], etc.,

au chevet ; le trône épiscopal occupait le centre. Cette disposition, encore conservée dans quelques basiliques romaines, entre autres à Saint-Jean-de-Latran, à Saint-Laurent-hors-les-murs (4)[14], à Saint-Clément (5)[15], etc.,  et qui appartenait à la primitive Église, devait nécessairement empêcher l’établissement des contre-autels ou des retables, car ceux-ci eussent caché le célébrant. Aussi ne voit-on guère les retables apparaître que sur les autels adossés, sur ceux des chapelles, rarement sur les autels principaux des cathédrales. Dans les églises monastiques, il y avait presque toujours l’autel matutinal, qui était celui où se disait l’office ordinaire, placé à l’entrée du sanctuaire au bout du chœur des religieux, et l’autel des reliques, posé au fond du sanctuaire, et derrière ou sous lequel étaient conservées les châsses des saints. C’était ainsi qu’étaient établis les autels principaux de l’église de Saint-Denis en France, dès le temps de Suger. Au fond du rond-point, l’illustre abbé avait fait élever le reliquaire contenant les châsses des saints martyrs, en avant duquel était placé un autel. Voici la description que donne D. Doublet de ce monument remarquable… « En ceste partie est le très-sainct autel des glorieux saincts martyrs (ou bien l’autel des corps saincts, à raison que leurs corps reposent soubs iceluy), lequel est de porphyre gris beau en perfection : et la partie d’au-dessus, ou surface du même autel, couverte d’or fin, aussi enrichi de plusieurs belles agathes, et pierres précieuses. Là se voit une excellente table couverte d’or (un retable), ornée et embellie de pierreries, qu’a fait faire jadis le roi Pepin, laquelle est quarrée, et sur les quatre costez sont des lettres en émail sur or, les unes après les autres, en ces termes : Bertrada Deum venerans Christoque sacrata. Et puis : Pro Pippino rege fælicissimo quondam… Au derrière de cet autel est le sacré cercueil des corps des saints martyrs, qui contient depuis l’aire et pavé cinq pieds et demy de hault, et huict pieds de long sur sept pieds de large, fait d’une assise de marbre noir tout autour du bas d’un pied de hault, et sur la dicte assise huit pilliers quarrez aussi de marbre noir de deux pieds et demy de hault, et sur iceux huit pilliers une autre assise de marbre noir, à plusieurs moulures anciennes, et entre les dicts huit pilliers, huit panneaux de treillis de fonte, enchassez en bois, de plusieurs belles façons de deux pieds et demy de long, le pillier du milieu de derrière, et pareillement le pillier de l’un des coings du dit derrière, couverts chacun d’une bande de cuivre doré, aussi iceux treillis et bois couverts de cuivre doré à feuillages, avec plusieurs émaux ronds sur cuivre doré, et plusieurs clous dorés sur iceux ; et sur le marbre de la couverture, dedans ledit cercueil, une voulte de pierre revestue au dedans de cuivre doré, qui prend jusque soubs l’autel, qui est le lieu où reposent les sacrez corps des apôtres de France saint Denys l’Aéropagite, saint Rustic, et saint Eleuthère, en des châsses d’argent de très-ancienne façon, pendantes à des chainettes aussi et boucles d’argent, pour lesquelles ouvrir il y a trois clefs d’argent… Au-dessus dudit cercueil il y a un grand tabernacle de charpenterie de ladite longueur et largeur en façon d’église, à haute nef et basses voûtes, garny de huict posteaux, à savoir à chacun des deux pignons quatre, les deux des coings ronds de deux pieds et demy de hault, et les deux autres dedans œuvre de six pieds et demy de hault, aussi garny de bases et chapiteaux : et entre iceux trois beez et regards de fenestres à demy ronds portans leur plein centre, et celle du milieu plus haulte que les autres : le dessus des pilliers de dedans œuvre en manière d’une nef d’église de ladite longueur, et de deux pieds et demy de large, portant de costé et d’autre dix colombettes à jour, et deux aux deux bouts à base et chapiteau d’ancienne façon : au-dessus de ladite nef et colombettes de chacun costé est un appentil en manière de basses chapelles, voûtes et allées, les costez et ceintres à demy ronds portans quatre culs de lampe ; à chacun des deux pignons de ladite nef cinq petites fenestres, trois par haut à deux petits pilliers quarrez par voye, et au-dessous deux, au milieu un pillier rond ; le dedans de la nef remply par bas d’une forme de cercueil, et les deux costez aussi remplis par bas d’une même forme de cercueil de bois de la longueur dudit tabernacle, celle du milieu plus haut eslevée que les autres. Le devant du cercueil du milieu joignant ledit autel est garny en la bordure d’en bas de plusieurs beaux esmaux sur cuivre doré, en façon d’applique de diverses façons, et au-dessus desdits esmaux plusieurs belles agathes, les unes en façon de camahieux à faces d’hommes (camées) et les autres en fond de cuve (chatons)… Tout le devant de cet autel est couvert d’or, et enrichy de belles perles rondes d’Orient, d’aigues marines en fond de cuve, de topazes, grenats, saphirs, amatistes, cornalines, presmes d’esmeraudes, esmaux d’applique et cassidoines, avec trois belles croix posées sur la pointe de chacun pignon du cercueil, dont celle du milieu est d’or, et les autres d’argent doré, enrichies de beaux saphirs, de belles amatistes, de grenats et presmes d’esmeraudes. Au derrière du cercueil préallégué ce vers-cy est escrit en lettres d’or sur laiton, ainsi que s’ensuit :

et qui appartenait à la primitive Église, devait nécessairement empêcher l’établissement des contre-autels ou des retables, car ceux-ci eussent caché le célébrant. Aussi ne voit-on guère les retables apparaître que sur les autels adossés, sur ceux des chapelles, rarement sur les autels principaux des cathédrales. Dans les églises monastiques, il y avait presque toujours l’autel matutinal, qui était celui où se disait l’office ordinaire, placé à l’entrée du sanctuaire au bout du chœur des religieux, et l’autel des reliques, posé au fond du sanctuaire, et derrière ou sous lequel étaient conservées les châsses des saints. C’était ainsi qu’étaient établis les autels principaux de l’église de Saint-Denis en France, dès le temps de Suger. Au fond du rond-point, l’illustre abbé avait fait élever le reliquaire contenant les châsses des saints martyrs, en avant duquel était placé un autel. Voici la description que donne D. Doublet de ce monument remarquable… « En ceste partie est le très-sainct autel des glorieux saincts martyrs (ou bien l’autel des corps saincts, à raison que leurs corps reposent soubs iceluy), lequel est de porphyre gris beau en perfection : et la partie d’au-dessus, ou surface du même autel, couverte d’or fin, aussi enrichi de plusieurs belles agathes, et pierres précieuses. Là se voit une excellente table couverte d’or (un retable), ornée et embellie de pierreries, qu’a fait faire jadis le roi Pepin, laquelle est quarrée, et sur les quatre costez sont des lettres en émail sur or, les unes après les autres, en ces termes : Bertrada Deum venerans Christoque sacrata. Et puis : Pro Pippino rege fælicissimo quondam… Au derrière de cet autel est le sacré cercueil des corps des saints martyrs, qui contient depuis l’aire et pavé cinq pieds et demy de hault, et huict pieds de long sur sept pieds de large, fait d’une assise de marbre noir tout autour du bas d’un pied de hault, et sur la dicte assise huit pilliers quarrez aussi de marbre noir de deux pieds et demy de hault, et sur iceux huit pilliers une autre assise de marbre noir, à plusieurs moulures anciennes, et entre les dicts huit pilliers, huit panneaux de treillis de fonte, enchassez en bois, de plusieurs belles façons de deux pieds et demy de long, le pillier du milieu de derrière, et pareillement le pillier de l’un des coings du dit derrière, couverts chacun d’une bande de cuivre doré, aussi iceux treillis et bois couverts de cuivre doré à feuillages, avec plusieurs émaux ronds sur cuivre doré, et plusieurs clous dorés sur iceux ; et sur le marbre de la couverture, dedans ledit cercueil, une voulte de pierre revestue au dedans de cuivre doré, qui prend jusque soubs l’autel, qui est le lieu où reposent les sacrez corps des apôtres de France saint Denys l’Aéropagite, saint Rustic, et saint Eleuthère, en des châsses d’argent de très-ancienne façon, pendantes à des chainettes aussi et boucles d’argent, pour lesquelles ouvrir il y a trois clefs d’argent… Au-dessus dudit cercueil il y a un grand tabernacle de charpenterie de ladite longueur et largeur en façon d’église, à haute nef et basses voûtes, garny de huict posteaux, à savoir à chacun des deux pignons quatre, les deux des coings ronds de deux pieds et demy de hault, et les deux autres dedans œuvre de six pieds et demy de hault, aussi garny de bases et chapiteaux : et entre iceux trois beez et regards de fenestres à demy ronds portans leur plein centre, et celle du milieu plus haulte que les autres : le dessus des pilliers de dedans œuvre en manière d’une nef d’église de ladite longueur, et de deux pieds et demy de large, portant de costé et d’autre dix colombettes à jour, et deux aux deux bouts à base et chapiteau d’ancienne façon : au-dessus de ladite nef et colombettes de chacun costé est un appentil en manière de basses chapelles, voûtes et allées, les costez et ceintres à demy ronds portans quatre culs de lampe ; à chacun des deux pignons de ladite nef cinq petites fenestres, trois par haut à deux petits pilliers quarrez par voye, et au-dessous deux, au milieu un pillier rond ; le dedans de la nef remply par bas d’une forme de cercueil, et les deux costez aussi remplis par bas d’une même forme de cercueil de bois de la longueur dudit tabernacle, celle du milieu plus haut eslevée que les autres. Le devant du cercueil du milieu joignant ledit autel est garny en la bordure d’en bas de plusieurs beaux esmaux sur cuivre doré, en façon d’applique de diverses façons, et au-dessus desdits esmaux plusieurs belles agathes, les unes en façon de camahieux à faces d’hommes (camées) et les autres en fond de cuve (chatons)… Tout le devant de cet autel est couvert d’or, et enrichy de belles perles rondes d’Orient, d’aigues marines en fond de cuve, de topazes, grenats, saphirs, amatistes, cornalines, presmes d’esmeraudes, esmaux d’applique et cassidoines, avec trois belles croix posées sur la pointe de chacun pignon du cercueil, dont celle du milieu est d’or, et les autres d’argent doré, enrichies de beaux saphirs, de belles amatistes, de grenats et presmes d’esmeraudes. Au derrière du cercueil préallégué ce vers-cy est escrit en lettres d’or sur laiton, ainsi que s’ensuit :

Un délicieux tableau de Van Eyck, conservé à Londres dans la collection de lord ***, nous donne la disposition et la forme des parties supérieures de cet autel ; le dessous de la table de l’autel est caché par un riche parement de tapisserie (7). On retrouve ici le retable donné par Charles le Chauve et la croix d’or donnée par l’abbé Suger[19]. Le tableau de Van Eyck est exécuté avec une finesse et une exactitude si remarquables, que l’on distingue parfaitement jusqu’aux moindres détails du retable et du reliquaire. Les caractères particuliers aux styles différents sont observés avec une scrupuleuse fidélité. On voit que le retable appartient au IXe siècle ; les colonnes, les anges et le reliquaire à la fin du XIIIe siècle.

D. Doublet donne, dans le chapitre xlv de ses Antiquitez de l’abbaye de Saint-Denis, une description minutieuse du retable d’or de cet autel, qui se rapporte entièrement au tableau de Van Eyck ; il mentionne la qualité et le nombre des pierres précieuses, des perles, leur position, les accessoires qui accompagnent les personnages.

Guillaume Durand semble admettre que tous les autels de son temps fussent entourés de voiles et courtines, et en effet les exemples donnés par les descriptions ou les représentations peintes ou dessinées (car malheureusement de tous ces monuments pas un seul ne reste debout) viennent appuyer son texte. Du temps de Moléon (1718), il existait encore un certain nombre d’autels ayant conservé leur ancienne disposition. Cet auteur cite celui de Saint-Seine, de l’ordre de saint Benoit[20]. « Le grand autel est sans retable. Il y a seulement un gradin et six chandeliers dessus. Au-dessus est un crucifix haut de plus de huit pieds, au-dessous duquel est la suspension du saint sacrement dans le ciboire ; et aux deux côtés de l’autel il y a quatre colonnes de cuivre, et quatre anges de cuivre avec des chandeliers et des cierges et de grands rideaux. » À Saint-Étienne de Sens (la cathédrale), même disposition. À la cathédrale de Chartres, « le grand autel est fort large ; il n’y a point de balustres, mais seulement des colonnes de cuivre et des anges au-dessus autour du sanctuaire. Le parement est attaché aux nappes un demi-pied sur l’autel ; la frange du parement est tout au haut sur le bord de la table. Au-dessus de l’autel il y a seulement un parement au retable, et au-dessus est une image de la sainte Vierge d’argent doré. Par derrière est une verge de cuivre, et au haut un crucifix d’or de la grandeur d’un pied et demi, au pied duquel est une autre verge de cuivre qui avance environ d’un pied ou d’un pied et demi sur l’autel, au bout de laquelle est la suspension du saint ciboire, selon le second concile de Tours sub titulo crucis corpus Domini componatur. » À Saint-Ouen de Rouen, « le grand autel est simple, séparé de la muraille avec des rideaux aux côtés, une balustrade de bois, quatre piliers et quatre anges dessus, comme à celui de l’église cathédrale. Au-dessus du retable est la suspension du saint ciboire (au pied de la croix), et les images de saint Pierre et de saint Paul, premiers patrons, entre deux ou trois cierges de chaque côté. Il y a trois lampes ou bassins devant le grand autel avec trois cierges, comme à la cathédrale. » J. B. Thiers[21] démontre clairement que l’usage d’entourer les autels de voiles, encore conservé de son temps dans quelques églises, était général dans les premiers siècles du christianisme. Nous donnons ici la copie de l’ancien maître autel de la cathédrale d’Arras (8), représenté sur un tableau du XVIe siècle conservé dans la sacristie de cette église[22]. Cet autel datait certainement du XIIIe siècle, sauf peut-être la partie supérieure de la suspension, la croix, qui paraît appartenir au XVe. Ce charmant monument était construit partie en marbre blanc partie en argent naturel ou doré. La pile postérieure derrière le retable était en marbre rehaussé de quelques dorures, elle portait une petite statue de la Vierge sous un dais couronné d’un crucifiement en argent avec saint Jean et la Vierge ; trois anges reçoivent le précieux sang de Notre-Seigneur dans de petites coupes. Derrière le dais de la Vierge était un ange en vermeil sonnant de l’olifant. Une crosse en vermeil à laquelle s’attachait un ange aux ailes déployées soutenait le saint ciboire suspendu par une petite chaîne. Sur le retable étaient posés des reliquaires. Six colonnes d’argent et de vermeil portaient six anges entre les mains desquels on distingue les instruments de la Passion. Dans le tableau de la sacristie d’Arras, l’autel ainsi que le retable sont couverts de parements semés de fleurs de lis. Nous ne savons pas comment était décoré le retable sous le parement ; quant à l’autel, il présentait une disposition très-remarquable, disposition que nous reproduisons dans la gravure (fig. 8), d’après un dessin de feu Garnerey[23].

Le maître autel de la cathédrale de Paris, qui est représenté dans une gravure de 1662[24], est disposé comme celui de la cathédrale d’Arras. Quatre anges tenant les instruments de la Passion sont posés sur quatre colonnes de cuivre portant les tringles sur lesquelles glissent les courtines. À Notre-Dame de Paris, l’autel était fort simple, revêtu d’un parement ainsi que le retable ; derrière l’autel s’élevait le grand reliquaire contenant la châsse de saint Marcel. « Premièrement, dit le P. Du Breul[25], derrière et au hault du grand autel, sur une large table de cuivre, soutenue de quatre gros et fort haults pilliers de même estoffe est posée la châsse de saint Marcel, neufième évêque de Paris, laquelle est d’argent doré, enrichie d’une infinité de grosses perles et pierres précieuses… Plus hault d’icelle, est une fort grande croix, dont le crucifix est d’argent doré. »

À côté de ce reliquaire était un autre autel : « Au côté droit, poursuit Du Breul, sur l’autel de la Trinité, dict des Ardents, est la châsse de Notre-Dame, d’argent doré…

Voici, d’après la gravure dont nous avons parlé tout à l’heure, la vue de cet autel principal de Notre-Dame de Paris, avec la châsse de saint Marcel suspendue sous son grand baldaquin (9). Ce maître autel paraît avoir été élevé vers la fin du XIIIe siècle ; peut-être était-il contemporain de la clôture du chœur, qui date du commencement du XIVe siècle.

L’autel des reliques de la cathédrale d’Arras disposé au chevet de cette église, et qui est reproduit dans les Annales archéologiques de M. Didron, d’après un tableau conservé dans la sacristie, présentait une disposition analogue à celle de l’autel du chevet de Notre-Dame de Paris, si ce n’est que le reliquaire est suspendu au-dessus de l’autel, scellé aux deux piles extrêmes de l’abside, et qu’on y accède par un petit escalier en bois posé à la droite de cet autel[26].

L’usage de poser des parements[27] devant les autels, bien qu’ancien, ne fut pas adopté uniformément en France. Cela explique pourquoi, à partir du XIIe siècle, quelques tables d’autels anciens sont portées sur des massifs bruts, tandis que d’autres sont soutenues par des colonnettes riches de sculptures, des arcatures, des plaques de pierre ou de marbre incrustées ou sculptées. Le sieur de Moléon[28] observe « que dans les chapelles de l’église cathédrale d’Angers, les autels (selon l’ancien usage qui nous est encore resté le vendredi saint, et il n’y a pas encore longtemps, le samedi saint aussi) sont à nu, et ne sont couverts de quoi que ce soit ; de sorte que ce n’est qu’un moment avant que d’y dire la messe qu’on y met les nappes, qui débordent comme celle qu’on met sur une table où l’on dîne ; et il n’y a point de parement. » La forme la plus habituelle de l’autel, pendant le moyen âge, qu’il soit ou non revêtu de parements, est celle d’une table ou d’un coffre.

Il est certain que les beaux autels des chapelles de l’église abbatiale de Saint-Denis en France dont nous donnons plus loin les dessins, et tant d’autres, portés sur des colonnes ou présentant des faces richement décorées de sculptures, de peintures et d’applications, n’étaient pas destinés à recevoir des parements ; tandis que très-anciennement déjà certains autels

en étaient garnis. L’autel majeur de la cathédrale de Reims avait un parement

en partie d’or fin, en partie de vermeil, donné par les archevêques Hincmar et Samson des Prés. L’autel des reliques de l’église de Saint-Denis était également revêtu sur la face d’un parement d’or enrichi de pierres précieuses qui avait été donné par Suger. Mais le plus souvent les parements étaient d’étoffes précieuses, pour les devants d’autels comme pour les retables. Guillaume Durand[29] n’admet pour les vêtements ecclésiastiques que quatre couleurs principales : le blanc, le rouge, le noir et le vert ; il ajoute, il est vrai, que l’emploi de ces quatre couleurs n’est pas absolument rigoureux ; l’écarlate peut, selon lui, être substitué au rouge, le violet au noir, la couleur bysse au blanc, et le safran au vert. Il est probable que les parements des autels étaient soumis, comme les vêtements ecclésiastiques, à ces lois, et il faut les distinguer des couvertures ou nappes rouges, grises et noires dont parle l’évêque de Mende dans son troisième chapitre, cité plus haut. En changeant la couleur des vêtements ecclésiastiques suivant les différents temps de l’année, le clergé changeait également, comme cela se pratique encore aujourd’hui, la couleur des parements d’autels, lorsque ces parements étaient faits en étoffes. Il en était de même des voiles et courtines entourant les autels ; ces tentures étaient variables. Nous ajouterons, au sujet des voiles et courtines, qu’ils n’étaient pas uniformément disposés pendant le moyen âge autour des autels. « Outre qu’aujourd’hui, dit Thiers (chap. xiv)[30], il y a peu de ciboires au-dessus des autels, hors l’Italie, il n’y a point d’autels qui aient des voiles ou rideaux tout autour. La vérité est qu’en plusieurs anciennes églises, tant séculières que régulières, les principaux autels ont des voiles au côté droit et au côté gauche ; mais ils n’en ont ni au devant, ni au derrière, parce qu’au derrière il y a des retables, des tableaux ou des images en relief, et que le devant est entièrement ouvert, si ce n’est qu’en carême on y met ces voiles dont parlent Beleth[31], Durand[32], et les Uz de Citeaux[33]. En d’autres églises, les autels n’ont point du tout de voiles, quoiqu’il y ait apparence qu’ils en ont eu autrefois, ou au moins à droite et à gauche, ce qui se reconnoît par les pilastres ou colonnes de bois ou de cuivre que l’on y voit encore à présent. Enfin il y a une infinité d’autels qui non-seulement n’ont point du tout de voiles, mais qui ne paraissent pas même en avoir eu autrefois, n’ayant aucun vestige de pilastres ou colonnes. Il y en avoit cependant autour des anciens autels, dans les églises d’Orient, comme dans celles d’Occident, et on les y tenoit dépliés et étendus (fermés) au moins pendant la consécration et jusqu’à l’élévation de la sainte hostie, afin de procurer plus de vénération aux divins mystères. » Après une dissertation étendue sur l’usage des voiles posés au devant des autels grecs, Thiers termine son chapitre en disant : « À l’égard des églises d’Occident, nous avons des preuves de reste comme les autels y étoient entourés de voiles attachés aux ciboires, à leurs arcades, ou aux colonnes qui les soutenoient. Il ne faut que lire les vies des papes écrites par Anasthase le bibliothécaire pour en être convaincu, et surtout celles de Serge I, de Grégoire III, de Zacharie, d’Adrien I, de Léon III, de Pascal I, de Grégoire IV, de Serge II, de Léon IV, de Nicolas I ; on y verra que ces souverains pontifes ont fait faire en diverses églises de Rome, les uns vingt-cinq, les autres huit, et la plupart quatre voiles d’étoffes précieuses pour être tendus autour des autels ; pour être suspendus aux ciboires des autels ; pour être attachés aux arcades des ciboires autour des autels… Guillaume le bibliothécaire, qui a ajouté les vies de cinq papes, savoir : d’Adrien II, de Jean VIII, de Martin II, ou Marin I, d’Adrien III et d’Étienne VI, à celles qu’Anasthase a finies par Nicolas I, parle encore de ces mêmes voiles, dans la vie d’Étienne VI, où il dit que ce pape donna un voile de lin et trois autres voiles de soie pour mettre autour de l’autel de l’église de Saint-Pierre à Rome… » Thiers, qui ne va guère chercher ses documents que dans les textes, ne paraît pas certain que dans l’église d’Occident il y eût eu des voiles devant les autels. Le fait ne nous semble pas douteux cependant, au moins dans un certain nombre de diocèses. Voici (10) comme preuve la copie d’un ivoire du XIIIe siècle[34], sur lequel le voile antérieur de l’autel est parfaitement visible.  Dans cette petite sculpture, que nous donnons grandeur d’exécution, le prêtre est assis dans une chaire sous un dais ; devant l’autel, trois clercs sont également assis, le voile antérieur est relevé. La suspension du saint sacrement est attachée sous le ciborium. On ne voit sur la table de l’autel qu’un livre posé à plat, l’Évangile ; des clercs tiennent trois flambeaux du côté droit de l’autel. Nous trouvons des exemples analogues dans des vitraux, dans des manuscrits et sculptures du XIe au XIIIe siècle. Plus tard les voiles antérieurs des autels sont rares et on ne les retrouve plus, en Occident, que sur les côtés, entre les colonnes, ainsi que le font voir les fig. 7, 8 et 9. Il semblerait que les voiles antérieurs aient cessé d’être employés pour cacher les autels des églises d’Occident pendant la consécration, lorsque le schisme grec se fut établi. C’est aussi à cette époque que le ciborium, ou baldaquin recouvrant directement l’autel, cesse de se rencontrer dans les églises de France, et n’est plus remplacé que par la clôture de courtines latérales. En effet, dans tous les monuments de la fin du XIIIe siècle, ainsi que dans ceux des XIVe et XVe, l’autel n’est plus couvert de cet édicule, désigné encore en Italie sous le nom de Ciborium (voy. ce mot) ; tandis que, pendant la période romane et jusque vers le milieu du XIIIe siècle, on trouve, soit dans les bas-reliefs, les peintures, les vitraux ou les vignettes des manuscrits, des édicules portés sur des colonnes et recouvrant l’autel, comme ceux qu’on peut encore voir à Rome, dans les églises de Saint-Clément, de Sainte-Agnès (hors les murs), de S. Georgio in Velabro ; à Venise, dans l’église de Saint-Marc, etc. Cependant du temps de Guillaume Durand, comme le fait remarquer Thiers, les voiles antérieurs des autels étaient encore posés pendant le carême, et Guillaume Durand écrivait son Rational à la fin du XIIIe siècle. « Il est à remarquer, dit-il[35], que l’on suspend trois sortes de voiles dans l’église, à savoir : celui qui couvre les choses saintes, celui qui sépare le sanctuaire du clergé, et celui qui sépare le clergé du peuple… Le premier voile, c’est-à-dire les rideaux que l’on tend des deux côtés de l’autel, et dont le prêtre pénètre le secret, a été figuré d’après ce qu’on lit dans l’Exode (xxxiv). « Moïse mit un voile sur sa figure, parce que les fils d’Israël ne pouvaient soutenir l’éclat de son visage… » Le second voile, ou courtine, que, pendant le carême et la célébration de la messe, on étend devant l’autel, tire son origine et sa figure de celui qui était suspendu dans le tabernacle qui séparait le Saint des saints du lieu saint… Ce voile cachait l’arche au peuple, et il était tissu avec un art admirable et orné d’une belle broderie de diverses couleurs, et il se fendit lors de la Passion du Seigneur ; et, à son imitation, les courtines sont encore aujourd’hui tissues de diverses couleurs très-belles… » Le troisième voile a tiré son origine du cordon de muraille ou tapisserie qui, dans la primitive Église, faisait le tour du chœur et ne s’élevait qu’à hauteur d’appui, ce qui s’observe encore dans certaines églises…[36] Mais le vendredi saint, on ôte tous les voiles de l’église, parce que, lors de la Passion du Seigneur, le voile du temple fut déchiré… Le voile qui sépare le sanctuaire du clergé est tiré ou enlevé à l’heure de vêpres de chaque samedi de carême, et quand l’office du dimanche est commencé, afin que le clergé puisse regarder dans le sanctuaire, parce que le dimanche rappelle le souvenir de la résurrection… Voilà pourquoi cela a lieu aussi pendant les six dimanches qui suivent la fête de Pâques… »

Dans cette petite sculpture, que nous donnons grandeur d’exécution, le prêtre est assis dans une chaire sous un dais ; devant l’autel, trois clercs sont également assis, le voile antérieur est relevé. La suspension du saint sacrement est attachée sous le ciborium. On ne voit sur la table de l’autel qu’un livre posé à plat, l’Évangile ; des clercs tiennent trois flambeaux du côté droit de l’autel. Nous trouvons des exemples analogues dans des vitraux, dans des manuscrits et sculptures du XIe au XIIIe siècle. Plus tard les voiles antérieurs des autels sont rares et on ne les retrouve plus, en Occident, que sur les côtés, entre les colonnes, ainsi que le font voir les fig. 7, 8 et 9. Il semblerait que les voiles antérieurs aient cessé d’être employés pour cacher les autels des églises d’Occident pendant la consécration, lorsque le schisme grec se fut établi. C’est aussi à cette époque que le ciborium, ou baldaquin recouvrant directement l’autel, cesse de se rencontrer dans les églises de France, et n’est plus remplacé que par la clôture de courtines latérales. En effet, dans tous les monuments de la fin du XIIIe siècle, ainsi que dans ceux des XIVe et XVe, l’autel n’est plus couvert de cet édicule, désigné encore en Italie sous le nom de Ciborium (voy. ce mot) ; tandis que, pendant la période romane et jusque vers le milieu du XIIIe siècle, on trouve, soit dans les bas-reliefs, les peintures, les vitraux ou les vignettes des manuscrits, des édicules portés sur des colonnes et recouvrant l’autel, comme ceux qu’on peut encore voir à Rome, dans les églises de Saint-Clément, de Sainte-Agnès (hors les murs), de S. Georgio in Velabro ; à Venise, dans l’église de Saint-Marc, etc. Cependant du temps de Guillaume Durand, comme le fait remarquer Thiers, les voiles antérieurs des autels étaient encore posés pendant le carême, et Guillaume Durand écrivait son Rational à la fin du XIIIe siècle. « Il est à remarquer, dit-il[35], que l’on suspend trois sortes de voiles dans l’église, à savoir : celui qui couvre les choses saintes, celui qui sépare le sanctuaire du clergé, et celui qui sépare le clergé du peuple… Le premier voile, c’est-à-dire les rideaux que l’on tend des deux côtés de l’autel, et dont le prêtre pénètre le secret, a été figuré d’après ce qu’on lit dans l’Exode (xxxiv). « Moïse mit un voile sur sa figure, parce que les fils d’Israël ne pouvaient soutenir l’éclat de son visage… » Le second voile, ou courtine, que, pendant le carême et la célébration de la messe, on étend devant l’autel, tire son origine et sa figure de celui qui était suspendu dans le tabernacle qui séparait le Saint des saints du lieu saint… Ce voile cachait l’arche au peuple, et il était tissu avec un art admirable et orné d’une belle broderie de diverses couleurs, et il se fendit lors de la Passion du Seigneur ; et, à son imitation, les courtines sont encore aujourd’hui tissues de diverses couleurs très-belles… » Le troisième voile a tiré son origine du cordon de muraille ou tapisserie qui, dans la primitive Église, faisait le tour du chœur et ne s’élevait qu’à hauteur d’appui, ce qui s’observe encore dans certaines églises…[36] Mais le vendredi saint, on ôte tous les voiles de l’église, parce que, lors de la Passion du Seigneur, le voile du temple fut déchiré… Le voile qui sépare le sanctuaire du clergé est tiré ou enlevé à l’heure de vêpres de chaque samedi de carême, et quand l’office du dimanche est commencé, afin que le clergé puisse regarder dans le sanctuaire, parce que le dimanche rappelle le souvenir de la résurrection… Voilà pourquoi cela a lieu aussi pendant les six dimanches qui suivent la fête de Pâques… »

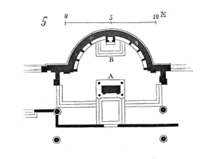

L’autel de la Sainte-Chapelle haute de Paris ne paraît pas avoir été disposé pour être voilé, et l’édicule qui portait le grand reliquaire était placé derrière et non au-dessus de lui. Nous donnons ici (11) le plan de cet autel et de son entourage. L’autel semble être contemporain de la sainte-Chapelle (1240 à 1250) ; quant à la tribune sur laquelle est posée la grande châsse, et dont tous les débris sont aujourd’hui replacés, elle date évidemment

des dernières années du XIIIe siècle. Quatre colonnes portant des anges de bronze doré étaient placées aux quatre coins de l’emmarchement de l’autel ; mais ces colonnes avaient été élevées sous Henri III. Au fond du rond-point, derrière le maître autel A, était dressé un petit autel B ; suivant un ancien usage, ce petit autel était désigné sous le nom d’autel de retro. C’était, comme à la cathédrale de Paris, comme à Bourges, à Chartres, à Amiens, à Arras, l’autel des reliques, qui n’avait qu’une place secondaire, le maître autel ne devant avoir au-dessus de lui que la suspension de l’eucharistie.

Nous entrerons dans quelques détails descriptifs à propos de cet autel et de ses accessoires si importants, conservés au musée des Augustins et rétablis aujourd’hui à leur place. L’autel n’existe plus, mais des dessins et une assez bonne gravure faisant partie de l’ouvrage de Jérôme Morand[37], nous en donnent une idée exacte. Cet autel était fort simple ; la table formée d’une moulure enrichie de roses, portée sur un dossier et trois colonnettes, n’était pas surmontée d’un retable. Derrière cet autel s’ouvre une arcade formant l’archivolte d’une voûte figurant une abside et s’étendant jusqu’au fond du chevet ; la grande arcade est accompagnée et contre-buttée par une arcature à jour servant de clôture. Deux anges adorateurs sculptés et peints se détachent sur les écoinçons de la grande arcade, ornés d’applications de verre bleu avec fleurs de lis d’or. Sous la courbe ogivale de cet arc sont suspendus des anges plus petits ; les deux du sommet tiennent la couronne d’épine, les quatre inférieurs les instruments de la Passion. L’arcature et les archivoltes en retour s’ouvrant sous la voûte, sont couverts d’applications de verre, de gaufrures dorées et de peintures. La voûte est composée de nervures également gaufrées, enrichies de pierres fausses, et de remplissages bleus avec étoiles d’or. Les deux petits escaliers en bois qui montent sur la voûte sont d’une délicatesse extrême et très-habilement combinés comme menuiserie. Au roi de France seul était réservé le privilège d’aller prendre la monstrance contenant la couronne d’épine renfermée dans la grande châsse, et de présenter la très-sainte relique à l’assistance ou au peuple dans la cour de la Sainte-Chapelle. À cet effet, en bas de la grande verrière absidale, était laissé un panneau de vitres blanches, afin que le reliquaire pût être vu du dehors, entre les mains du roi. La suspension du saint sacrement était devant la grande châsse au-dessus de l’autel. Notre gravure ne peut donner qu’une bien faible idée de ce chef-d’œuvre, où l’art l’emporte de beaucoup sur la richesse des peintures, des applications, des dorures. Il va sans dire que la grande châsse fut fondue et que nous n’en possédons plus que des dessins ou des représentations peintes. Derrière la clôture, l’arcature qui garnit le soubassement de la sainte chapelle continue ; seulement à droite, sous la première fenêtre, est pratiquée une piscine d’un travail exquis (voy. Piscine) ; à gauche une armoire. Deux des douze apôtres, dont les statues ont été adossées aux piliers, sont placés à côté des deux escaliers ; ce sont les statues de saint Pierre et de saint Paul. Au-dessus du petit autel de retro, sous le formeret de la voûte de la tribune, est peint un crucifiement, avec le soleil et la lune et deux figures, dont l’une, couronnée, est probablement saint Louis[38]. Deux marches montent à l’autel principal.

On observera que les autels derrière lesquels s’élèvent des reliquaires, tels que ceux de l’église abbatiale de Saint-Denis, de Notre-Dame de Paris et de la Sainte-Chapelle, sont placés de façon à ce que le dessous du reliquaire forme comme une grotte ou crypte à rez-de-chaussée. À Saint-Denis, cette petite crypte était occupée par les corps saints ; mais à Notre-Dame de Paris, à la Sainte-Chapelle, les châsses sont fort élevées au-dessus du sol, comme suspendues en l’air, de manière à ce que l’on puisse se placer au-dessous d’elles. Cette disposition paraît avoir été adoptée fort anciennement. Il existe dans les cryptes de l’église de Saint-Denis, du côté du nord, proche l’entrée du caveau central, une arcature dépendant de l’église carlovingienne ; sur l’un des chapiteaux de cette arcature, est sculpté un autel (12 a), derrière lequel est posé un édicule portant un reliquaire. Une petite église du midi de la France,

À Saint-Denis, cette petite crypte était occupée par les corps saints ; mais à Notre-Dame de Paris, à la Sainte-Chapelle, les châsses sont fort élevées au-dessus du sol, comme suspendues en l’air, de manière à ce que l’on puisse se placer au-dessous d’elles. Cette disposition paraît avoir été adoptée fort anciennement. Il existe dans les cryptes de l’église de Saint-Denis, du côté du nord, proche l’entrée du caveau central, une arcature dépendant de l’église carlovingienne ; sur l’un des chapiteaux de cette arcature, est sculpté un autel (12 a), derrière lequel est posé un édicule portant un reliquaire. Une petite église du midi de la France,  l’église de Valcabrère près Saint-Bertrand de Comminges, a conservé dans son chevet, dont la construction appartient à l’époque carlovingienne, un autel établi très-franchement au XIIIe siècle d’après cette donnée. Le plan (12 b) de l’abside de cette église, l’élévation (12 c) et la coupe (12 d) de l’autel, indiquent nettement la petite crypte placée sous le reliquaire contenant la châsse. Un escalier conduit sur la voûte qui reçoit la châsse, et les fidèles peuvent circuler derrière l’autel sous cette voûte, pour se placer directement sous la protection du saint.

l’église de Valcabrère près Saint-Bertrand de Comminges, a conservé dans son chevet, dont la construction appartient à l’époque carlovingienne, un autel établi très-franchement au XIIIe siècle d’après cette donnée. Le plan (12 b) de l’abside de cette église, l’élévation (12 c) et la coupe (12 d) de l’autel, indiquent nettement la petite crypte placée sous le reliquaire contenant la châsse. Un escalier conduit sur la voûte qui reçoit la châsse, et les fidèles peuvent circuler derrière l’autel sous cette voûte, pour se placer directement sous la protection du saint.

Pour clore dignement ce chœur, des tombes d’évêques surmontées d’arcatures à jour, terminées par des pignons et clochetons, étaient disposées entre les piles du rond-point. Ce fut seulement en 1755 que tout le sanctuaire de la cathédrale fut bouleversé pour faire place à des images de plâtre et à des rayons de bois doré, avec grosses cassolettes, draperies chiffonnées, gros anges effarouchés également en plâtre.

Il ne paraît pas que jusqu’au XVe siècle il fût d’usage dans le nord de la France de placer des statues de saints, et à plus forte raison le Christ ou la sainte Vierge, sur le devant des autels au-dessous de la table[48]. En admettant qu’il n’y eût pas là une question de convenance, les nappes des autels anciens descendant fort bas (21)[49],  il était inutile de placer sur les faces, des bas-reliefs qui n’eussent point été vus. Mais pendant les XVe et XVIe siècles on sculpta souvent des figures de saints sur les devants d’autel, des anges, des scènes de la Passion ; on représenta même, sous la table de l’autel, le Christ au sépulcre en ronde-bosse, avec les saintes femmes et les soldats endormis[50].

il était inutile de placer sur les faces, des bas-reliefs qui n’eussent point été vus. Mais pendant les XVe et XVIe siècles on sculpta souvent des figures de saints sur les devants d’autel, des anges, des scènes de la Passion ; on représenta même, sous la table de l’autel, le Christ au sépulcre en ronde-bosse, avec les saintes femmes et les soldats endormis[50].

- ↑ … « Ego vero libenter obtemperavi, et sacra vasa adferri jussi (nec enim procul aberat locus). Diaconumque manibus utens pro altari, mysticum et divinum ac salutare sacrificium obtuli. »

- ↑ Cap. II.

- ↑ Ducange, Gloss.

- ↑ Cap. III. «…Nemo presbyterorum in altario ab episcopo non consecrato cantare presumat. Quapropter si necessitas poposcerit, donec ecclesia vel altaria consecrentur, et in capellis etiam quæ consecrationem non merentur, tabulam quisque presbyter, cui necessarium fuerit, de marmore, vel nigra petra, aut titro honestissimo, secundum suam possibilitatem, honeste affectatam habeat, et nobis ad consecrandum offerat, quam secum, cum expedierit, deserat, in qua sacra mysteria secundum ritum ecclesiarum agere valeat. »

- ↑ Ughellus, t. IV

- ↑ Voy. Dissert. ecclés. sur les princip. autels des églises, par J. B. Thiers, Paris, 1688. Nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer nos lecteurs à ce curieux ouvrage, plein de recherches savantes.

- ↑ La figure (1) donne l’autel de la chapelle de la Vierge de l’église de Montréal (Bourgogne) ; cet autel est du XIIe siècle. La figure (2) ; le maître autel de l’église de Bois-Sainte-Marie (Saône-et-Loire) ; cet autel est du XIe siècle. A est le socle avec l’incrustement des colonnettes ; B le chapiteau de la colonnette centrale ; C la base d’une des quatre colonnes. Nous devons ce dessin à l’obligeance de M. Millet, l’architecte de la curieuse église de Bois-Sainte-Marie.

- ↑ « Rien ne nous porte à croire, dit Thiers dans ses Dissertat. sur les principaux autels des églises (p. 42), qu’on ait mis des reliques des saints sur les autels avant le IXe siècle ; nul canon, nul décret, nul règlement, nul exemple, nul témoignage des écrivains ecclésiastiques, ne nous le persuade ; ou, si l’on y en a mis, les saints de qui elles étoient s’en sont offensés et les ont fait ôter… Dans le Xe siècle même, quelques saints ont cru qu’il y avoit de l’irrévérence à mettre leurs reliques sur les autels. En voici un exemple qui ne peut pas raisonnablement être contesté. Bernon I, abbé de Cluni, rapporte (apud S. Odon, abb. Cluniac., L. 2) « qu’aussitôt qu’on eut mis, pour quelques jours seulement, les reliques de sainte Gauburge sur l’autel d’une église de son nom, et voisine de Cluni, les miracles qui s’y faisoient cessèrent ; et que cette sainte, étant apparue à l’un des malades qui imploroit son assistance, lui dit que la raison pour laquelle il ne recouvroit pas la santé, étoit parce qu’on avoit mis ses reliques sur l’autel du Seigneur, qui ne doit servir qu’à la célébration des mystères divins. Ce qui donna occasion de les en ôter et de les rapporter dans le lieu où elles étoient auparavant. Et au même instant les miracles continuèrent de s’y faire » Guillaume Durand, dans son Rational des divins offices (chap. III, p. XXV), qui date du XIIIe siècle, admet les châsses des saints sur les autels. Il dit : «… Et les châsses (capsæ) posées sur l’autel, qui est le Christ, ce sont les apôtres et les martyrs… »

- ↑ Voyages liturgiques de France, par le sieur de Moléon. Paris, 1718, p. 80.

- ↑ L’inscription qui fait le tour de la table est ainsi conçue : « Tresmirus gratia dei abbas edificavit hanc domum, et jussit dedicare in honore sancte Trinitatis, id est patris, et filii, et spiritus sancti. Deo gratias. » Dans la longueur, on lit cette autre inscription : « Amelius nutu dei vicecomes. » En cercle sont gravées les inscriptions suivantes : autour de la tête de lion (saint Marc) : « Vox per deserta frendens leo cujus imaginem Marcus tenet. » Autour de la tête de l’aigle (saint Jean) : « More volatur aquila ad astra cujus figuram Johannes tenet. » Autour de la tête du veau (saint Luc) : « Rile mactatur taorus ad aram cujus tipum Lucas tenet. » Autour de la tête de l’ange (saint Mathieu) : « Speciem tenet et naturam Matheus ut homo. » (t. III, p. 495)

- ↑ Cet autel date de la deuxième moitié du XIIe siècle.

- ↑ Page 44.

- ↑ Rational, chap. II. Guillaume Durand, évêque de Mende, mourut à la fin du XIIIe siècle. Trad. par M. C. Barthélemy ; Paris, 1854.

- ↑ Dans le plan que nous donnons ici, l’autel est élevé en A sur une crypte ou confession ; le trône épiscopal est en B.

- ↑ Dans ce plan, l’autel est en A, le trône épiscopal en B.

- ↑ Antiq. de l’abbaye de Sainct-Denys en France, par F. J. Doublet, 1625, l. I, p. 289 et suiv.

- ↑ Nous donnons en A le plan de cet autel et reliquaire, dressé d’après les dimensions données par D. Doublet.

- ↑ D. Doublet, char. xxxviii.

- ↑ On peut encore voir une représentation de cette croix dans le trésor de Saint-Denis, gravé dans l’ouvrage de D. Félibien ; quant au reliquaire de vermeil, les huguenots s’en emparèrent lorsqu’ils prirent Saint-Denis.

- ↑ Saint-Seine près Dijon. Voyages liturgiques en France, p. 157.

- ↑ Dissert. ecclés. sur les princ. autels des églises, ch. XIV.

- ↑ Voy. Annales archéologiques, t. IX, p, 1, l’article de M. Lassus et les notes de M. Didron, ainsi que la gravure exécutée sur un calque de ce tableau.

- ↑ Nous devons la conservation de ce dessin à M. Lassus, qui, du vivant de M. Garnerey, en avait fait un calque. Ce dessin est reproduit dans les Annales archéologiques, t. IX.

- ↑ L’Entrée triomphante de Leurs Majestés Louis XIV et Marie-Thérèse dans la ville de Paris. Paris, 1662, in fo.

- ↑ Théât. des antiq. de Paris, par R. P. F. Jacques Du Breul, Paris, 1612, p. 36.

- ↑ Annales archéol., t. VIII. Nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer nos lecteurs à la gravure donnée par MM. Lassus et Gaucherel.

- ↑ On entend par parements un revêtement mobile que l’on place devant et sur les côtés des autels ou retables, et que l’on change suivant les fêtes ou les époques de l’année.

- ↑ Page 79.

- ↑ Rationnal, C. XVIII, L. II.

- ↑ Thiers écrivait ceci en 1688.

- ↑ In explicat. divin. offic., C. lxxxv.

- ↑ Rational, C. iii, L. I.

- ↑ C. 15.

- ↑ Moulage tiré du cabinet de M. Alf. Gérente. Cet ivoire paraît appartenir à la première moitié du XIIIe siècle et au style rhénan.

- ↑ Rational, chap. III, L. I.

- ↑ C’est par suite de cette tradition que nous voyons encore sur les murs de quelques églises des peintures simulant des tentures suspendues. (Voy. Peinture.)

- ↑ Hist. de la Sainte-Chapelle royale du Palais, par M. S. Jérôme Morand. Paris, 1790.

- ↑ Ces peintures étaient à peine visibles.

- ↑ M. Percier, dont la prédilection pour les arts de l’antiquité ne saurait être contestée, était avant tout un homme de goût, et mieux que cela encore, un homme de cœur et de sens ; en revenant d’Italie, il vit l’église de Saint-Denis pillée, dévastée ; il ne put regarder avec indifférence les restes épars de tant de monuments d’art amassés pendant plusieurs siècles, alors mutilés par l’ignorance ou le fanatisme ; il se mit à l’œuvre, et fit dans l’ancienne abbatiale un grand nombre de croquis. Ces travaux portèrent leur fruit, et bientôt, aidé de M. Lenoir, il sauva d’une destruction complète un grand nombre de ces débris, qui furent déposés au musée des monuments français. Nous eûmes quelquefois le bonheur d’entendre M. Percier parler de cette époque de sa vie d’artiste ; il était, sans le savoir peut-être, le premier qui avait voulu voir et faire apprécier notre vieil art national ; le souvenir des monuments mutilés de Saint-Denis, mais qu’il avait vus encore en place, avait laissé dans son esprit une impression ineffaçable. À sa mort, M. Vilain, son neveu, héritier de ses portefeuilles, eut l’obligeance de nous laisser calquer toutes les notes et croquis recueillis dans l’église Saint-Denis ; grâce à ces renseignements si libéralement accordés, nous pûmes rassembler et recomposer les débris sortis du musée des Petits-Augustins. Quelques-uns des anciens autels de l’abbaye ont été ainsi facilement rétablis, beaucoup d’autres pourraient l’être à coup sûr ; car les nombreuses traces encore existantes dans les chapelles et les fragments déposés en magasin, montrent combien les croquis de M. Percier sont fidèles.

- ↑ Une partie de ce pavage existe encore : c’est une mosaïque composée de pierres dures, porphyre, vert antique, serpentine, de pâtes colorées et dorées, et de petits morceaux de terre cuite (voy. Mosaïque).

- ↑ Le corps de l’autel a été coupé en morceaux lors des restaurations entreprises de 1830 à 1840 ; heureusement tous ces fragments existent encore, et peuvent être facilement recomposés à l’aide d’un dessin très-complet et détaillé de M. Percier.

- ↑ On voit dans le dessin de M. Percier l’indication de cette peinture, l’armée de Dagobert au siège de Picquigny, etc.

- ↑ Voy. les Mélanges archéol. des RR. PP. Martin et Cahier, t. II, p.173. « Physiologes dist que la seraine port samblance de feme de si al nombril, et la partie d’aval est oisel. La seraine a si doux chant qu’èle déchoit cels qui nagent en mer ; et est lor mélodie tant plaisant à oïr, que nus ne les ot, tant soit loing, qu’il ne li conviegne venir. Et la seraine les fait si oblier quant èle les i a atrait, que il s’endorment ; et quant il sont endormi, èles les assaillent et ocient en traïson que il ne s’en prennent garde. Ensi est de cels qui sont ès richoises de cest siècle, et ès délis endormis, qui lor aversaire ocient : ce sont li diable. Les seraines senefient les femes qui atraient les homes par lor blandissemens et par lor déchèvemens à els, de lor paroles ; que èles les mainent à poverté et à mort. Les èles de la seraine, ce est l’amor de la feme qui tost va et vient. » (Manusc. Arsenal, no 285.)

- ↑ Les fouilles faites sous le pavé actuel du chœur, en faisant retrouver les dallages ou carrelages anciens, permettent de replacer à coup sûr les autels dessinés par M. Percier avec leurs pavages. Malheureusement ces fouilles ne peuvent être entreprises que successivement par suite de la faiblesse des allocations annuelles, et l’autel dont nous parlons n’a pas encore retrouvé sa place, bien que son retable et une grande partie de son devant existent encore, ainsi que la marche.

- ↑ Dissert. sur les princip. autels des églises, chap. XXIV, P. 209.

- ↑ Ce plan nous a été communiqué par M. Duthoit, d’Amiens ; il est copié sur un dessin fait en 1727, et déposé aujourd’hui dans la précieuse collection de M. Gilbert, l’infatigable historien de nos anciennes cathédrales du nord.

- ↑ M. Goze ; c’est à cet archéologue, dont la complaisance ne nous a jamais fait défaut, que nous devons la description suivante, extraite des registres déposés aujourd’hui dans la bibliothèque communale d’Amiens.

- ↑ Nous disons : dans le nord, parce qu’il existe dans la cathédrale de Marseille un autel du XIIe siècle dont le devant est décoré d’une figure de la sainte Vierge, et de deux figures d’évêques en bas-relief ; mais Marseille ne faisait point alors partie de la France. On voit encore dans l’église d’Avenas un autel sur la face duquel sont sculptés le Christ, les quatre évangélistes et les douze apôtres. Cet autel est fidèlement reproduit dans l’Architecture du Ve au XVIIe siècle, de M. Gailhabaud. Nous ne prétendons pas d’ailleurs affirmer qu’il n’y ait point eu en France de devants d’autels ornés de figures de saints ou de personnages divins ; car les exemples d’autels anciens sont trop rares pour que l’on puisse rien affirmer à cet égard.

- ↑ L’autel que nous donnons ici est copié sur un des bas-reliefs du portail de la Vierge dorée de la cathédrale d’Amiens. Ce bas-relief appartient à la seconde moitié du XIIIe siècle.

- ↑ On voit un autel de ce genre dans le musée du Grand-Jardin à Dresde ; cet autel appartient aux dernières années du XVe siècle.

- ↑ Cette sculpture appartient au second linteau de la porte Sainte-Anne ; c’est une adjonction faite, au XIIIe siècle, à ce linteau, qui date du XIIe.

- ↑ L’autel de l’église du Foll-Goat est en pierre noire de Kersantun ; les petites niches sont remplies par des figures d’anges tenant alternativement des phylactères et des écussons.