Encyclopédie des ouvrages de dames/Tapisserie et Broderie sur toile

Tapisserie et Broderie sur Toile.

L’origine de la tapisserie remonte à la plus haute antiquité ; elle a été, de tout temps, une des occupations favorites des dames. On l’exécute sur un tissu nommé canevas, qui, tissé à fils simples, est appelé canevas uni, et canevas Pénélope, lorsque les fils sont réunis deux par deux. On donne la préférence au dernier parce qu’il offre plus de facilité pour compter les points ; cependant on peut indifféremment exécuter tous les genres de points de tapisserie sur les deux fonds, comme on le verra, du reste, par les exemples suivants.

Outre le canevas proprement dit, on emploie souvent d’autres tissus, parmi lesquels la toile Java, dont le tissu serré permet de broder sans qu’il soit nécessaire de remplir le fond.

On peut encore recouvrir de canevas le drap, le velours, la peluche, pour exécuter sur ces étoffes des genres de points qui ne peuvent être faits qu’à fils comptés. Nous recommandons encore d’employer, de préférence au canevas, la grosse étamine ou la toile Colbert, qui n’étant pas aussi apprêtées que le canevas, conservent au fond son lustre et son velouté.

Les points exécutés sur un fond recouvert d’un tissu auxiliaire devront être très fortement serrés, sinon ils auront un aspect flottant et négligé, lorsque les fils du tissu auxiliaire auront été retirés.

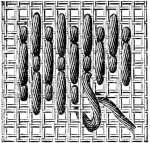

Jalonnement des points (fig. 252). — Avant de commencer une tapisserie ou de fixer un canevas auxiliaire sur le fond, on prend un fil de couleur et on jalonne les points.

Ce jalonnement s’exécute généralement comme dans la fig. 252 alternativement par dessus et par dessous 10 fils ; on le fait au moins sur deux côtés, c’est-à-dire sur la longueur et sur la largeur du tissu. Puis, après avoir compté le nombre des points, on les divise en deux et, partant du point du milieu, on trace deux lignes dont une horizontale et une verticale ; leur intersection déterminera le point central. Il est essentiel de ne retirer ces bâtis qu’après avoir terminé au moins la moitié du travail ; ils seront aussi d’un grand secours pour les reproductions successives d’un dessin.

Dans le cas où il y aurait des coins à faire ou bien à renverser un sujet dans l’angle d’une broderie, on tracera une ligne divisant en deux parties égales l’angle qui forme le coin.

La tapisserie peut se faire avec ou sans métier, dans ce dernier cas on posera sur le canevas un plomb ou des pierres, afin qu’il ne puisse être détiré.

Tous les points devront être inclinés dans le même sens. On incline généralement le premier point d’un point de croix de gauche à droite comme on fait le premier trait dans l’écriture ; les points recouvriront entièrement le canevas ; les fils de ce dernier ne devront pas paraître entre les files de points.

Fournitures. — On peut, pour faire de la tapisserie employer la soie, la laine ou le coton. Ces différentes matières ont chacune leurs avantages. Les broderies riches pour objets délicats destinés à un usage peu fréquent seront faites en soie ; la laine servira plus spécialement à la confection des objets destinés à garantir du froid, tels que tapis, lambrequins, etc.

Quant aux broderies qui doivent pouvoir supporter les influences extérieures et un usage fréquent, on les exécutera de préférence avec du coton.

Nous recommandons tout particulièrement, suivant le but qu’on se propose, le Coton ou la Laine à tricoter D.M.C, le Coton, la Laine ou les Soies à broder D.M.C et dans certains cas les Cordonnets de coton ou de soie D.M.C.

fig. 253. Point de marque.

Point de marque (fig. 253). — Le point de marque, dont l’emploi est le plus répandu, est la base de tous les points de tapisserie. On l’appelle point de marque parce qu’on s’en sert aussi pour marquer la lingerie.

Le point de marque se fait en un aller et un retour. Dans l’aller on lance le fil en sens oblique de gauche à droite par dessus un fil double, puis on fait passer l’aiguille verticalement sous un fil double transversal. Dans le retour on fait le même point de droite à gauche ; ces fils croisés forment le point de marque, appelé aussi point de croix.

fig. 254. Demi-point de marque.

Demi-point de marque (fig. 254). — Lorsque le brin est trop gros, par rapport au canevas, pour faire le point de marque complet, on ramène le fil de droite à gauche sur toute la ligne que doivent occuper les points, et l’on fait par dessus ce fil le demi-point de croix. Ce genre de point est généralement employé pour l’achèvement des tapisseries échantillonnées.

fig. 255. Point gobelin sur canevas uni.

Point gobelin sur canevas uni (fig. 255). — On exécute le point gobelin par dessus un fil vertical et deux fils horizontaux. Lorsqu’on a monté son ouvrage dans un métier, on peut faire ce point en allant et en revenant, mais lorsque la pièce n’est pas montée, on retourne l’ouvrage et on fait ressortir l’aiguille derrière le dernier point.

fig. 256. Point gobelin sur canevas Pénélope.

Point gobelin sur canevas Pénélope (fig. 256). — Lorsqu’on fait le même point sur du canevas Pénélope, on devra prendre une aiguille un peu forte, qui puisse bien séparer les fils du canevas et empêcher que le brin ne s’éraille.

fig. 257. Point à côtes.

Point à côtes (fig. 257). — Ce point est une imitation du reps. On le fait en lignes verticales par-dessus un fil transversal et deux fils verticaux.

fig. 258. Petit point.

Petit point (fig. 258). — Ce point n’est autre chose que le premier point du point de marque exécuté par dessus un seul fil. La gravure montre un retour de droite à gauche. Si les points doivent être très uniformes, il faut faire avancer le fil de deux fils de canevas.

Le petit point se fait d’habitude concurremment avec d’autres genres de points. Ainsi on fera au petit point des fleurs, des feuilles délicates, les chairs dans les dessins à personnages, et le reste au point de marque ou autres points de fantaisie.

fig. 259. Point gobelin large.

Point gobelin large (fig. 259). — On recouvre deux fils verticaux et trois fils horizontaux. Les points suivants avancent toujours d’un fil de canevas.

fig. 260. Point de marque allongé.

Point de marque allongé (fig. 260). — On exécute des points de croix par dessus un et deux fils ou par dessus deux et quatre fils. C’est un point qui se recommande surtout pour le remplissage des pleins parce que, recouvrant toujours un nombre double de fils de canevas, il n’exige que la moitié du temps nécessite pour le point de croix ordinaire.

On varie avec succès ce point en contrariant les croix, c’est-à-dire, en faisant monter un rang d’un point plus haut que le premier rang ou que le rang suivant.

fig. 261. Point double.

Point double (fig. 261). — On fait un point de marque ordinaire par-dessus chaque seconde intersection des fils ; puis on fait un second rang de points, entre les points du premier rang, mais par dessus 2 et 6 fils, de sorte qu’un point dépasse des deux côtés le premier point. Dans les rangs suivants, un point carré est opposé à un point long et un point long à un point carré.

fig. 262. Point de riz.

Point de riz (fig. 262). — On remplit d’abord tout le fond de grands points de croix par dessus 4 et 4 fils et alors seulement on exécute les points de riz.

Ce sont des points qui passent par dessus les extrémités des quatre branches du point de croix et qui, se rencontrant dans l’espace existant entre les points, y forment une autre croix.

On emploie, pour le premier point, un fil assez gros et, pour le second point, un fil plus fin.

fig. 263. Point contrarié.

Point contrarié (fig. 263). — Ce point se fait en points de marque ordinaires et en points droits. On commence à travailler de gauche à droite ; on conduit le fil par dessus 4 fils verticaux et entre 2 fils horizontaux de haut en bas comme le montre le dernier rang de points de la figure.

Dans le retour, on croise les premiers fils et on fait passer le brin, toujours en ligne droite, sous les deux fils du canevas.

Dans le deuxième aller et dans le deuxième retour, les points sont opposés aux premiers. On se sert de fil d’or pour ces seconds points ; l’Or fin D.M.C[1] pour la broderie ou le Chiné d’or D.M.C[1] sont les fils les plus avantageux pour cet usage.

fig. 264. Point de nattes.

Point de nattes (fig. 264). — C’est un point qui demandé à être exécuté avec une certaine attention, lorsqu’on veut le faire en allers et retours. Si l’on n’était décidé à y consacrer une application suffisante, il vaudrait mieux ramener le fil chaque fois au point de départ. On conduit le fil par dessus 2 fils en largeur et 4 fils en hauteur vers le bas, puis de droite à gauche sous 2 fils comme l’indique du reste la gravure.

fig. 265. Point de fougères.

Point de fougères (fig. 265). — On exécute ce point par rangs successifs ; le fil passe par dessus 4 fils dans le sens de la hauteur et 4 fils dans le sens de la largeur et court de droite à gauche sous les deux fils du milieu, dans le bas, et sous 3 fils dans le haut.

fig. 266. Point de tige.

Point de tige (fig. 266). — On oblique le point par dessus 2 ou 4 fils dans le sens de la hauteur et de la largeur et on le ramène sous 1 ou 2 fils dans le milieu, au-dessus du point de départ du premier point. Puis, les rangs terminés, on ajoute entre deux rangs de points une file d’arrière-points, en une couleur tranchant sur la première.

fig. 267. Point d’arêtes.

Point d’arêtes (fig. 267). — Ce point diffère du point précédent en ce qu’on fait passer le fil par dessus 3 fils ou 6 fils et qu’on arrête le brin par un arrière-point exécuté par dessus le dernier croisement du canevas. Ces points d’arêtes se font suivant l’inclinaison du point long, tantôt de gauche à droite, tantôt de droite à gauche.

fig. 268. Point de tissage.

Point de tissage (fig. 268). — On passe d’abord un fil en diagonale par dessus le nombre de fils sur lesquels on veut broder, puis on recouvre ces fils lancés de points de surjet. Dans le cas où l’on se servirait de canevas Pénélope pour exécuter ce point, on fera entrer et sortir le brin entre les fils réunis du fond. Dans les rangs suivants, les points seront contrariés, ce qui donnera à la surface brodée l’apparence d’une étoffe croisée.

fig. 269. Point cachemire.

Point cachemire (fig. 269). — Pour imiter cette étoffe en tapisserie, on fait successivement un point par dessus un croisement de canevas et deux points par dessus deux croisements dans le sens de la hauteur et de la largeur.

fig. 270. Point de Florence.

Point de Florence (fig. 270). — Ce point se produit en travaillant en lignes obliques et en passant régulièrement le fil par-dessus deux et quatre croisements de canevas.

fig. 271. Point de mosaïque.

Point de mosaïque (fig. 271). — Le premier rang de ce point se compose d’un point long et d’un point court ; dans le second rang, on complète le dessin en ajoutant le deuxième petit point. Le troisième rang se fait de nouveau comme le premier.

fig. 272. Point noué.

Point noué (fig. 272). — On mène le fil par dessus 2 fils en largeur et 6 fils en hauteur, puis on ramène l’aiguille 4 fils plus bas devant les fils doubles, on la fait rentrer derrière le point précédemment fait et par dessus les fils du milieu, après quoi on fait descendre l’aiguille à la ligne des points.

Dans les rangs suivants, les points prennent 4 fils vers le bas et empiètent sur 2 fils du premier rang.

fig. 273. Point de Smyrne.

Point de Smyrne (fig. 273). — On prépare d’abord un simple point de croix par dessus 4 fils en largeur et en hauteur. Puis on fait par dessus le point obliqué, un autre point de croix droit. Le même point peut également être exécuté par-dessus 6 et 8 fils ; lorsqu’on surbrode plus que 4 fils, on augmente aussi en proportion le nombre des points.

-

fig. 274. Point de France.

Premiers points à gauche. -

fig. 275. Point de France.

Points à droite. -

fig. 276. Point de France.

Série de points terminés.

Point de France (fig. 274, 275, 276). — On introduit le fil par de petits points en avant, puis on le remonte par-dessus 4 fils simples ou 2 fils doubles ; on passe l’aiguille à gauche sous un fil double, fig. 272, puis on revient dans l’espace recouvert par le premier point, on fait entrer l’aiguille au milieu des quatre fils et on la conduit vers le bas, à côté du premier point. On exécute ensuite à droite le même point que celui qu’on a fait à gauche.

Après avoir terminé un point, on conduit l’aiguille sous un fil en ligne oblique, fig. 273, au point suivant. Tout le dessin s’exécute en lignes obliques.

fig. 277. Point de Paris.

Point de Paris (fig. 277). — C’est un point que l’on exécute ordinairement sur le canevas de soie, mais qui peut aussi être reproduit sur les différentes étoffes de lin qui ont été citées plusieurs fois dans cette Encyclopédie.

Il s’approprie parfaitement à tous les fonds et convient surtout lorsqu’on veut voir percer le tissu à travers les points, comme le montre la figure. Les points sont lancés par dessus 1 et 6 fils ou par dessus 1 et 3 fils de canevas.

fig. 278. Point grec.

Point grec (fig. 278). — Le point connu sous cette dénomination diffère du point de croix simple par l’inclinaison des fils et par la manière de le commencer. Au lieu de prendre sur l’aiguille les deux fils qui suivent le premier point, on ramène l’aiguille de droite à gauche sous les fils verticaux comptés pour le premier point, on la conduit vers le bas, puis de droite à gauche à une distance de 4 fils au-delà du premier point. Le point suivant est pareil au premier.

On peut indistinctement raccorder, les rangs par le côté court ou par le côté long du point ; on les trouve employés des deux manières ; les slaves donnent la préférence aux rangs suivis, les points courts touchant les points longs, tandis que bien des broderies grecques nous font voir les points courts raccordés aux courts et, dans les rangs suivants, les points longs raccordés aux longs.

Un gros fil est préférable à un fil fin, attendu que ce point n’a de valeur que lorsqu’il couvre entièrement le tissu.

fig. 279. Point écossais.

Point écossais (fig. 279). — Le point écossais est formé de carreaux composés de points obliques conduits par-dessus 1, 3, 5, 3 et 1 fil et séparés les uns des autres par une file de points perlés.

fig. 280. Point mauresque.

Point mauresque (fig. 280). — Au lieu de sertir sur les quatre côtés les carrés, on les fait suivre en ligne oblique non interrompue, de sorte que ces points forment des marches. Des points gobelins, par-dessus un fil double, séparent les lignes de carrés.

fig. 281. Point d’Orient.

Point d’Orient (fig. 281). — On fait 4 points, dont le premier est lancé par-dessus un croisement de fils de canevas, le second par-dessus 2 croisements, le troisième par-dessus 3 croisements, le quatrième par-dessus 4 croisements. Ces 4 points forment des triangles, superposés les uns aux autres.

Le vide qui se produit entre les rangs de points formant triangles, est comblé par des points gobelins.

fig. 282. Point de coquilles.

Point de coquilles (fig. 282). — On lance le fil par-dessus 6 fils dans le sens de la hauteur et on le fait remonter par-dessus le même nombre de fils, en ne laissant entre eux que l’espace d’un fil double de canevas. Après avoir fait le quatrième point, on fait redescendre ou remonter puis sortir l’aiguille derrière le troisième fil double dans le sens de la longueur et entre le troisième et le quatrième fil dans le sens de la largeur ; ensuite on fait un arrière-point pour réunir les quatre points longs ce qui leur donne l’aspect d’un faisceau de fils de broderie à jour.

Dans les arrière-points on fait passer en rond, deux fois, un fil de couleur tranchant sur le fond pour former les coquilles sur les points de dessous. Des points de piqûre garnissent l’espace entre deux files de points de fond.

Point Jacquart (fig. 283). — Lorsqu’on a à remplir de grandes surfaces unies, il est préférable de choisir des points qui, tout en étant unis, forment pourtant un fond façonné.

Le point Jacquart et ceux que nous décrirons ensuite sont de ces jolis points qui donnent à la broderie l’apparence d’une étoffe brochée.

La première file de points est composée de 6 points dans le sens de la hauteur et de 6 points dans le sens de la largeur, par-dessus deux fils doubles. Pour la seconde file, on fait autant de points que pour la première, sur un seul fil double.

Point byzantin (fig. 284). — On fait le même nombre de points qu’au dessin précédent avec cette différence que les deux files de points se font sur 2 ou sur 4 fils.

Point de Milan (fig. 285). — Ce joli fond est produit par de petits triangles composés de 4 points et opposés les uns aux autres. Dans le premier tour oblique, on fait un arrière-point alternativement par dessus un et par dessus 4 croisements de canevas, dans le second rang, on fait un arrière-point par-dessus 3 et 2 croisements de canevas, dans le troisième rang, par-dessus 2 et 3 croisements de canevas, dans le quatrième rang, par dessus un et 4 croisements de canevas. Les points longs du rang suivant sont posés devant le petit point et le petit point devant le point long du dernier rang.

Point de velours épinglé et point de velours rasé (fig. 286). — Ce point qui sert à imiter les tapis d’Orient et que l’on appelle aussi point Astrackan est composé de boucles, arrêtées chacune par un point de croix. Les boucles se font plus facilement et plus régulièrement par dessus une règle en bois ou en os, ou bien encore par dessus une large baleine.

La manière de faire ce point si simple est clairement indiquée dans la figure.

On peut le changer à volonté en un autre, en ouvrant les boucles, ce qui donne à la broderie un aspect velouté.

Dans la gravure, il n’y a que les boucles du milieu que l’on voit ouvertes, car on peut employer les deux manières dans un seul et même objet. Ainsi on pourra exécuter en point velours épinglé et en point velours rasé le dessin représenté dans la fig. 290. La première manière de broder servira à faire les bords, la seconde, les parties à l’intérieur.

Nous décrirons encore deux autres genres de points, fig. 848 à 850 et 851 à 854, pour faire des tapis, genre Orient, mais comme ces procédés de tapisserie sont de pure fantaisie, ils ont été transférés au chapitre des ouvrages divers.

Point de chaînette (fig. 287). — Ce point, employé généralement pour la confection de la lingerie ou comme ornement de différents ouvrages de fantaisie, convient aussi parfaitement pour la reproduction des broderies au point de croix. On trouve, dans certains musées, des broderies très intéressantes, décorant des tentures, des panneaux à personnages, etc., pour l’exécution desquelles on avait choisi le point de chaînette.

Ce genre de broderie est des plus avantageux pour les dessins à plusieurs couleurs, car on arrive mieux à les fondre les unes dans les autres. Le premier point est toujours complété pas le second et sa forme même contribue à adoucir le contraste des couleurs.

On ne peut faire le point de chaînette en allers et en retours, comme d’autres genres de points ; on commence tous les rangs du même côté et on les termine immédiatement. On ne peut non plus continuer et achever une couleur, comme cela se pratique dans les broderies au point de croix ; on est obligé de continuer la ligne commencée et de changer le brin chaque fois que l’on arrive à une autre couleur.

Le point de chaînette se fait de la manière suivante : après avoir fixé le brin, on sort l’aiguille au point voulu, puis on la fait rentrer dans le trou par lequel elle est sortie, pour la faire ressortir deux fils plus loin, en maintenant sous la pointe de l’aiguille la boucle formée par le fil. Il ne faut pas trop serrer le brin, car il doit former une maille ronde et un peu lâche.

fig. 288. Dessin pour bordure ou pour fond.

Fournitures : Coton à tricoter D.M.C nos 6 à 16, Cordonnet 6 fils D.M.C nos 3 à 15, Coton à repriser D.M.C nos 12 à 50 ou Fil à pointer D.M.C nos 10 à 30[1].

Explication des signes de couleurs :

Dessin pour bordure ou pour fond (fig. 288). — Le dessin en lui-même est d’une composition très simple et cependant une fois exécuté en broderie, il prend un aspect assez riche. Le motif a été tiré d’un des plus beaux tapis de Perse qui aient jamais paru en Europe. On peut indistinctement le copier en point de Smyrne, en point de velours épinglé ou rasé et même en point de chaînette.

Si la distribution de la broderie exigeait un dessin plus large on pourrait continuer la ligne divisant les différents fonds et répéter les formes en S.

Nous avons indiqué au bas de la gravure, autant que possible, les couleurs se rapprochant le plus des teintes pâlies de l’original, de sorte qu’on ne peut manquer d’obtenir un ouvrage réussi comme nuances ; car peu à peu, il se produit, dans les tons des objets qui ont été soumis à un long usage, une harmonie des couleurs que l’on doit s’appliquer à rendre dans le nouveau travail.

fig. 289. Fond pour tapisserie.

Fournitures : Coton à tricoter D.M.C nos 6 à 12, Cordonnet 6 fils D.M.C nos 3 à 15, ou Fil à pointer D.M.C nos 10 à 30.

Explication des signes de couleurs :

Fond pour tapisserie (fig. 289). — Des lignes obliques entrecoupées de boules, servent d’encadrement à des fleurs et à des feuilles de forme bizarre. Le point de croix est utilisé pour tous les contours, tandis que les pleins sont comblés avec le petit point ou le point gobelin.

Ce dessin peut être employé pour des objets de toutes les dimensions, et il peut être fait sur tous les tissus, avec ou sans fond brodé.

fig. 290. Partie d’un dessin pour tapis.

Fournitures : Coton à tricoter D.M.C nos 6 à 12.

Explication des signes de couleurs :

Partie d’un dessin pour tapis et bordure (fig. 290, 291). — Nous ne pouvons, vu l’espace restreint dont nous disposons, reproduire ici plus du quart de ce dessin pour tapis. Les couleurs devront être choisies dans les teintes les plus douces.

Une ligne noire sépare les quatre quarts du dessin. De ces quatre parties, le quart supérieur de droite et le quart inférieur de gauche sont à remplir de bleu, tandis que le quart supérieur de gauche doit être exécuté suivant le modèle de la fig. 290.

Après avoir ajouté au fond la bande large, on répète la petite bordure, en nuances rouges, bleues et vertes.

Dans cette dernière, on variera avec beaucoup de succès la couleur de fond des différents motifs détachés qui la composent.

fig. 291. Bordure extérieure du dessin pour tapis fig. 290.

Fournitures : Les mêmes que pour fig. 290.

Explication des signes de couleurs :

La broderie sur toile. — La broderie sur toile ou broderie du moyen-âge est faite avec des points analogues à ceux qui servent à faire la tapisserie. Le point de croix simple, tel qu’il est représenté dans la fig. 253, est celui qui est le plus généralement employé. Il a cependant moins de valeur que les points à double face, qui excitent toujours notre admiration et notre étonnement lorsque nous avons l’occasion de les contempler sur les beaux ouvrages que l’on rencontre encore, ça et là, et dont on aime encore à s’inspirer aujourd’hui.

Tissus. — La plupart des broderies anciennes, surtout celles qui sont d’origine italienne, sont exécutées sur une toile très fine. Un travail aussi minutieux demande plus de temps et de persévérance qu’on n’en peut généralement consacrer aujourd’hui aux ouvrages d’agrément. On a donc fabriqué, pour répondre aux exigences du jour, des tissus avec des fils très ronds et espacés permettant de compter aisément les points et de reproduire les dessins avec plus de facilité.

La toile des Vosges, la toile de Silésie et la toile d’Espagne servent aux ouvrages fins, à petits points, tandis que dans les toiles Ceylan, Cuba et Batavia, tissus plus grossiers, la dimension des points augmente ; elle diminue, au contraire graduellement suivant qu’on emploie la toile russe, le canevas de lin, le canevas congrès ou étamine transparente et la toile de Rhodes.

Les tissus de lin sont ou blancs, ou de couleur crème, ou encore franchement écrus. Les trois sortes s’emploient également pour la broderie, mais c’est surtout sur le fond crème que les couleurs ressortent avec le plus de douceur. Sur le fond blanc elles paraissent dures et heurtées et sur le fond gris elles ont quelque chose de terne et de fané.

Fournitures. — Les broderies sur toile étant utilisées pour des objets qui souvent doivent pouvoir être lavés, on fera bien de les exécuter avec les articles de coton, lin, ramie et soie de la marque D.M.C, que l’on peut se procurer en toutes couleurs et en toutes nuances.

Pour de gros tissus on se servira de gros fils, tels que le Coton ou le Lin à tricoter D.M.C, les Cordonnets de coton, de ramie et de soie D.M.C. Des fils plus fins seront employés sur des tissus plus fins, le Coton, le Lin, la Ramie et les Soies à broder D.M.C aussi bien que le Fil à dentelle D.M.C sont recommandés à cet effet. Le Coton à repriser, le Lin floche et la Soie moulinée D.M.C pourront aussi être utilisés dans bien des cas, car, se divisant en plusieurs brins, ils peuvent, suivant le besoin, fournir des grosseurs différentes.

fig. 292. Point de croix sur tissu auxiliaire.

Point de croix sur tissu auxiliaire (fig. 292). — Le point de croix simple, vulgairement appelé point de marque ayant déjà été expliqué dans la fig. 253, il est superflu d’en donner ici une nouvelle description. Mais il ne sera pas inutile de rappeler que s’il est exécuté sur tissu auxiliaire, ce dernier doit être bâti à fil droit et dans le même sens que l’étoffe de fond, et faufilé à une distance suffisante du bord pour permettre de saisir et de retirer les brins de canevas, une fois la broderie terminée.

Pour bien former le point de croix, l’aiguille doit entrer et sortir par le passage qu’elle s’est frayé en premier lieu.

fig. 294. Point de croix à double face.

Premier et second aller ainsi que premier retour terminés. Point auxiliaire pour le deuxième retour.

fig. 295. Point de croix à double face.

Deux allers et deux retours terminant une ligne de points à double face.

Commencement d’une nouvelle ligne.

Point de croix à double face, exécuté en quatre tours (fig. 293, 294, 295). — Des files de points de croix à double face et en ligne droite peuvent être exécutées en deux allers et en deux retours. En allant de gauche à droite on introduit le fil sans y faire de nœuds ; on fait quelques petits points, qui sont recouverts ensuite par la première moitié du premier point. On passe toujours l’aiguille, en la dirigeant vers la droite, par-dessus 4 fils du canevas dans le sens de la hauteur et de la largeur, jusqu’au bout de la file de points.

Arrivé au dernier point on ramène le fil jusqu’au milieu de ce dernier point, d’où on le fait sortir, puis avec un point auxiliaire vers la droite, on revient vers le milieu pour faire rentrer l’aiguille au-dessus de deux fils et on passe au deuxième tour, qui va de droite à gauche et qui termine les points commencés dans le premier aller. Après le dernier point du premier retour, on ramène de nouveau le fil vers la droite pour le deuxième aller, lequel comble par une demi-croix les vides laissés par les deux premiers tours de points.

Dans le point auxiliaire qui aide à revenir sur le quatrième tour, le fil sera double à l’endroit et à l’envers. La fig. 295 fait voir comment on passe à une file suivante.

Point de marque à double face (fig. 296, 297). — La méthode que nous venons d’exposer pour faire le point de croix à double face ne peut être appliquée ni aux lettres ni aux dessins en lignes brisées, les unes et les autres se composant principalement de points isolés.

Les figures 296 et 297 donnent l’explication de la suite des points pour ce genre de broderie.

Dans la fig. 296, le détail A indique le point d’entrée du fil dans l’étoffe et la position de l’aiguille pour le premier et le deuxième point ; le détail B les deux premiers points terminés, avec un point auxiliaire vers la droite, la sortie du fil à droite et la pose de l’aiguille pour le cinquième point, terminant la croix ; le détail C montre à l’état achevé le point commencé en B et la pose de l’aiguille pour arriver à un point vers la droite ; le détail D un point de croix terminé et le commencement d’un autre point placé dessous. Dans la fig. 297, le détail E représente la manière de continuer les points vers la gauche, le détail F un point auxiliaire pour arriver à une croix isolée à droite, le détail G des points auxiliaires entre deux croix isolées, et le détail H un second et dernier point auxiliaire pour finir la croix. Cette manière de broder à double face exige une certaine pratique et, de plus, une attention extrême à placer correctement les points afin d’éviter des points superflus qui défigureraient l’ouvrage.

Point de croix avec envers quadrillé (fig. 298, 299). — Beaucoup d’alphabets que nous admirons sur les anciennes marquettes sont exécutés avec un point de croix, formant un quadrillé à l’envers.

Ce genre de point est d’une grande facilité d’exécution, chaque point étant achevé immédiatement. En suivant attentivement la marche des points et en comparant la fig. 298, représentant l’endroit, avec la fig. 299, représentant l’envers, on arrivera sans peine à faire ce genre de point de marque.

Dans la fig. 298, le détail A montre l’entrée du fil et la position de l’aiguille pour former le demi-point à l’endroit et le deuxième côté du quadrillé à l’envers, visible dans la fig. 299, lettre A. Le détail B de la fig. 298 montre le point de croix supérieur terminé et la position de l’aiguille pour le troisième côté du carré à l’envers, indiqué par la même lettre dans la fig. 299. La lettre C indique dans les deux figures un point double à l’endroit, qui forme le quatrième côté du carré à l’envers, tandis que les lettres D expliquent comment on continue les points.

-

fig. 300. Point italien.

Introduction du fil et position de l’aiguille pour le premier point. -

fig. 301. Point italien.

Position de l’aiguille pour le deuxième et troisième point. -

fig. 302. Point italien.

Deuxième tour achevant le point de croix. -

fig. 303. Point italien.

Position de l’aiguille pour le quatrième et cinquième point.

Point italien à double face (fig. 300, 301, 302, 303). — Le point italien à double face est formé de points de croix à double face, séparés les uns des autres par des fils horizontaux et verticaux. Les points inférieurs et les points supérieurs doivent tous être inclinés dans le même sens, comme le sont les points dans le point de croix simple. Le point italien s’exécute en un aller et en un retour. La fig. 300 indique la manière de fixer le fil ainsi que la position de l’aiguille de droite à gauche pour le premier point ; la figure 301, la position de l’aiguille de gauche à droite, pour former la croix à l’envers et le point vertical à gauche, à l’endroit ; la fig. 302, la position de l’aiguille pour faire un point horizontal à double face au bas de la croix. On continue ensuite suivant la fig. 300. Dans la fig. 303 on voit le retour du fil qui complète les doubles croix et les traits.

Les traits horizontaux manquant à l’aller sont complétés par les points du retour. Pour faire un rang final, on fait passer l’aiguille, de gauche à droite, par dessus et par dessous les fils du fond sortant du dernier point de croix, avant de la faire passer sous le point vertical indiqué dans la fig. 300. Ce point de broderie exécuté sur un tissu à fils espacés, produit un effet de transparence des plus heureux, seulement il faut assez fortement tirer son fil en travaillant.

-

fig. 304. Point slave à double face.

Premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième point et point transversal. -

fig. 305. Point slave.

Position des fils sur l’envers. -

fig. 306. Point slave.

Série de points terminés.

Point slave ou point monténégrin à double face (fig. 304, 305, 306). — Les peuples slaves répandus dans les contrées méridionales de l’est de l’Europe, et surtout les habitants du Monténégro, ont une préférence marquée pour le point représenté ci-contre et qui, jusqu’à présent, paraît n’avoir été décrit dans aucun traité d’ouvrages de dames.

Ce sont encore des points de croix séparés par des points verticaux, mais faits à l’endroit par dessus deux fils obliques, tandis que l’envers présente un point de croix ordinaire, suivi toujours d’un trait intermédiaire, comme à l’endroit.

Un gros brin rehaussera la beauté et la richesse de cette broderie ; il couvrira mieux les fils du tissu ainsi que le point du milieu qui, dans les broderies slaves, est entièrement perdu entre les points de croix.

On commence, comme l’indique la lettre A, fig. 304, par un grand point qui passe de gauche à droite par dessus 4 et 8 fils du tissu, puis on ramène l’aiguille de droite à gauche sous 4 fils, et on la retire pour la repiquer de gauche à droite sous les 4 premiers fils du canevas, tel que le dessin le montre clairement. Ces quatre points terminés, viennent le cinquième et le sixième point, indiqués par la lettre B ; ils traversent les premiers points, puis on recommence par le premier point.

Les fils formant les points à l’envers sont toujours opposés l’un à l’autre, ce qui fait, comme le montre la fig. 305, qu’une des croix sera penchée à droite, l’autre à gauche. Ce qui est un défaut dans le point de croix simple est un mérite dans ce point, le changement régulier de l’inclinaison des fils prêtant un charme tout particulier à l’envers de ce point slave.

fig. 307. Point natté d’Alger.

Point natté d’Alger (fig. 307). — Ce point se distingue par cette particularité qu’on n’avance jamais que d’un seul fil. Il est recommandable de commencer les points sur un nombre impair de fils du tissu. Il en est du reste de ce point comme du point grec et du point slave, les gros fils sont plus favorables que les fins et les rangs peuvent se toucher soit par le haut, soit par le bas du point. Seulement il faut avoir soin de maintenir sur toute la surface de l’ouvrage le système adopté en commençant.

-

fig. 308. Point espagnol à double face.

Premier tour. -

fig. 309. Point espagnol à double face.

Deuxième tour.

Point espagnol natté, à double face (fig. 308, 309). — Rapidité d’exécution et richesse d’effet, tels sont les avantages de ce point. Il peut servir pour les ouvrages qui, tout en ayant une certaine apparence, doivent être faits dans un temps relativement court. On fait le point espagnol natté en un aller et en un retour. Tout modèle de broderie de point de croix peut être copié de cette manière, seulement il faut combler par des points courts les vides que laissent les points longs.

Le point espagnol se compose de points lancés par dessus 5 et 3 fils, qui avancent toujours de 3 fils en largeur. Les fig. 308 et 309 indiquent clairement la manière d’exécuter ce point qui est aussi facile qu’agréable à faire.

Certains tapis d’Orient, travaillés à double face sur grosse toile, nous font voir le même genre d’ouvrage, seulement les fils sont bien plus serrés que dans le point espagnol.

-

fig. 310. Point espagnol à double face.

Premier tour. -

fig. 311. Point espagnol à double face.

Deuxième tour.

Point de traits à double face (fig. 310, 311). — Le point quadrillé, le point Holbein, le point de lignes, également appelé point de traits, et le point de sertissage se font tous d’après les mêmes principes.

Quoique tous ces points à double face soient de la même famille et d’une exécution assez facile, une personne novice dans ce genre de travail aura à s’exercer pendant quelque temps pour ne pas se trouver quelquefois arrêtée dans la marche que doivent suivre les points.

La fig. 310 explique comment l’aiguille passe alternativement et par degrés par-dessus et par-dessous les fils du tissu, la fig. 311, comment au retour, les fils restés en blanc des deux côtés à l’aller, sont recouverts successivement au retour.

La grande difficulté du point de ligne est de distribuer les points de l’aller, de manière à assurer la marche continue des points du retour. On fera bien, avant d’entreprendre un ouvrage de ce genre, d’étudier la voie la plus directe pour revenir sans arrêts sur le premier tour, et sans avoir à faire de points inutiles à l’envers. Lorsqu’on passe obliquement sur le tissu, comme l’exigent par exemple les dessins nos326, 327, 328, 329, 330, 331 et 333, on fait les points dans le même ordre que si l’on recouvrait les fils droits d’un tissu.

-

fig. 312. Entre-deux à double face.

Premier détail. -

fig. 313. Entre-deux à double face.

Deuxième détail. -

fig. 314. Entre-deux à double face.

Troisième détail.

Entre-deux à double face (fig. 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318). — Pour clore cette série de points, nous donnons encore la description d’un charmant entre-deux à double face, pouvant servir de liaison entre une bande étroite et une bande large, ou bien entre une bande et un fond. Ce point, étranger aux points précédents, peut aussi remplacer une dentelle ou un entre-deux à jours, intercalé dans la broderie. Le document qui a fourni ce joli motif est composé de bandes de différentes largeurs, assez distantes les unes des autres ; le vide est comblé par ce point caractéristique qui s’adapte si bien à tous les genres de broderie à double face.

-

fig. 315. Entre-deux à double face.

Quatrième détail. -

fig. 316. Entre-deux à double face.

Cinquième détail.

La fig. 312 explique le premier point et le passage du second, de gauche à droite, sous 3 fils verticaux et 3 fils horizontaux, ainsi que le troisième point vers la gauche par dessus 6 fils, et la position de l’aiguille pour le quatrième point. Les fig. 313 et 314 montrent le quatrième point terminé, la marche du cinquième et du sixième, l’aller du septième et le retour du huitième point ; la fig. 315, le neuvième point horizontal inférieur exécuté par dessus 6 fils et le point de retour sous 3 fils ; la fig. 316, le dixième point terminé et la continuation pour le onzième et le douzième point ; la fig. 317 montre toute une série de points et la fig. 318 l’envers de l’ouvrage qui offre un dessin tout différent de celui de l’endroit, mais qui peut aller avec toute broderie à double face.

Ces entre-deux peuvent être exécutés sur n’importe quel genre de tissu, seulement les points qui les forment demandent à être faits dans les deux sens sur un nombre de fils qui soit divisible par 3. Ainsi on pourra lancer le premier point par dessus 6, 9 ou 12 fils, mais jamais on n’arrivera à le faire sur 8, 10 ou 14 fils.

fig. 319. Bordure gothique au point de croix.

Fournitures : Coton à tricoter D.M.C nos 6 à 12, Coton à broder D.M.C nos 16 à 35, ou Cordonnet 6 fils D.M.C nos 3 à 15[1].

Couleurs : Rouge-Turc 321 seul, ou deux nuances de Bleu-Indigo 311 et 334, ou deux nuances de Rouge-Grenat 358 et 326, ou deux nuances de Brun-Acajou 300 et 402. [1]

Bordures gothiques au point de croix (fig. 319, 320). — Nous devons ces deux jolis dessins, d’un vrai caractère gothique, à une visite que nous avons faite au musée national de Munich, où nous les avons découverts dans un amas de vieux débris mis au rebut.

Les lignes simples et gracieuses de ces motifs, les rendent propres tous deux à être reproduits sur des tapis de table, sur des serviettes, sur des couvertures de lit, sur des rideaux et sur une foule d’autres objets.

On terminera toutes ces broderies avec de larges franges, exécutées avec les fils du tissu même ou avec des franges nouées.

Le dessin peut être reproduit en un seul ton d’une couleur, comme l’est la fig. 319, ou tout aussi bien en deux tons d’une même couleur comme la fig. 320, où l’on a employé pour tous les points de croix extérieurs la nuance foncée.

fig. 320. Bordure gothique au point de croix.

Fournitures : Coton à tricoter D.M.C nos 6 à 12, Coton à broder D.M.C nos 16 à 35.

Couleurs : Bleu-Indigo 311 et 334, ou Rouge-Cardinal 346 et Rouge-Géranium 331, ou Gris-Tilleul 391 et 331[1].

Bordure avec talon à ramages. Point grec (fig. 321). — Le point grec, le point slave ou monténégrin, de même que le point natté d’Alger, peuvent être utilisés indistinctement pour exécuter ce motif.

Notre gravure montre clairement comment, dans le point grec, un point empiète sur l’autre et comment le fil, dans les points isolés, passe au point suivant.

De plus l’effet de la broderie est rehaussé par l’inclinaison des points qui varie suivant la direction des lignes.

On peut donner à cette bordure les largeurs voulues en doublant ou même en triplant le dessin de la bande principale que l’on termine ensuite par le talon à ramages. (Voyez au dernier chapitre l’emploi du « Miroir Pénélope » et les indications y relatives).

fig. 323. Bandes en camaïeu.

Fournitures : Coton à tricoter D.M.C nos 12 à 20, Coton à broder D.M.C nos 16 à 35, ou Coton à repriser nos 12, 25, 50.

Couleurs : Bleu-Indigo en 3 nuances, ou Rouge-Grenat en 3 nuances, ou Violet-Mauve en 3 nuances, ou n’importe quelle couleur en 3 nuances.

Bandes en camaïeu (fig. 322, 323). — Le sujet principal d’une tenture chinoise, richement brodée, représentait un mandarin dans un costume des plus élégants. Le col et les manches avaient pour garniture le joli dessin que nous offrons dans la fig. 323. Nous recommandons de l’exécuter en camaïeu rose ou rouge au dans l’une des couleurs indiquées sous la gravure.

L’encadrement de la tenture nous a fourni le dessin 322, pour lequel on emploiera avec le plus d’avantage trois tons bleus bien marqués.

Quant au dessin lui-même, nous avons tout espoir qu’il lui sera fait un accueil favorable.

Par ces têtes d’animaux fantastiques, ces fleurs et ces branches, qui tantôt interrompent, tantôt recouvrent la grecque bizarre, dont les Chinois se sont fait une spécialité, ce dessin sort du style de convention dans lequel rentrent tous les modèles de broderie dont on se sert aujourd’hui.

fig. 324. Fond semis. Motif Albanais.

Fournitures : Coton à tricoter D.M.C nos 6 à 12, Cordonnet 6 fils D.M.C nos 3 à 25 ou Coton à repriser D.M.C nos 12, 25 ou 50.

Couleurs : Rouge-Cardinal 347, Bleu-Indigo 322, Vert métallique 465, Jaune-Orange 444, Gris-Brun 409.

fig. 325. Bordure. Motif albanais.

Fournitures : Coton à tricoter D.M.C nos 6 à 16, Coton à broder D.M.C nos 16 à 55, Cordonnet 6 fils D.M.C nos 3 à 25[1].

Couleurs : Rouge-Cardinal 347, Bleu-Indigo 312, jaune-Orange 444, Vert métallique 465, Gris-Brun 409.[1]

Fond (semis) et bordure. Motifs albanais (fig. 324, 325). — Pour ces deux jolis dessins, d’origine albanaise, la distribution des couleurs devra être faite comme suit : Les croix en couleur foncée sont exécutées avec du rouge, les teintes moyennes alternativement en bleu et en vert, les claires en jaune.

Dans la fig. 324, la majeure partie des points de chaque deuxième rang oblique est exécutée en rouge, les autres points sont ou verts ou bleus ; dans les rangs placés entre ceux à points rouges, les fleurs sont alternativement faites en vert et rouge ou en bleu et rouge, et partout il y a 4 points jaunes au milieu de la figure.

Dans la fig. 325, qui sert de bordure finale au fond, nous ne trouvons la couleur brune qu’aux tiges des œillets de fantaisie, qui forment avec la croix dans leur milieu un carré. Ces carrés sont séparés de la bordure inférieure par un entre-deux au point gobelin, exécuté par dessus 6 fils. Les deux côtés de ce ruban sont bordés par des files de points coulés. Les couleurs qui ont été employées dans le fond alternent dans le ruban après 20 points. Des points de traits serpentent le long de la bande brodée au point gobelin.

fig. 326. Entre-deux au point de traits.

Fournitures : Coton à marquer D.M.C nos 5 à 200[1].

Couleurs : Rouge-Turc 321, Bleu-Indigo 311[1].

fig. 327. Entre-deux au point de traits.

Fournitures : Coton à tricoter D.M.C No 50[1].

Couleurs : Vert-Pistache 319 ou Vert-Mousse 470[1].

fig. 328. Bordure au point de traits.

Fournitures : Coton à broder D.M.C nos 16 à 60.

Couleurs : Bleu-Indigo 312 ou Rouge-Géranium 349.

Bordure au point de traits (fig. 326, 327, 328). — Ces rois dessins donnent aux lectrices l’occasion de s’exercer dans le point quadrillé à double face, fig. 310 et 311, appelé aussi point de traits ou point de lignes, lorsqu’il est destiné à prendre des directions obliques ou que, par une file de points suivis, il forme des lignes droites.

Nous croyons devoir réitérer ici le conseil donné lors de la description du point, de préparer un plan des points avant de commencer la broderie, afin de ménager toujours les retours que l’on opère dans ce genre de travail.

-

fig. 329

-

fig. 330

Fournitures : Coton à broder D.M.C nos 35 à 200. Fil à dentelle D.M.C nos 25 à 70.

Couleurs : Bleu-Indigo, ou Rouge-Cardinal, ou Brun-Caroubier ou Violet-Lie-de-vin.

Coins au point de lignes (fig. 329, 330). — Ces deux charmants sujets avec coins peuvent garnir toute espèce de petits objets en toile tels que : cols pour dames et enfants, serviettes à thé, mouchoirs en toile surfine, et peuvent être faits suivant le goût et la fantaisie de chacun en une seule ou en deux couleurs. Si l’on préfère les broder avec deux couleurs on fera l’intérieur avec une nuance plus foncée et les petites bordures à l’extérieur avec une nuance plus claire.

fig. 331. Bande au point de traits.

Fournitures : Cordonnet 6 fils D.M.C nos 15 à 50, Coton à marquer D.M.C nos 16 à 35 ou Coton à reprise D.M.C nos 12, 25, 50[1].

Couleurs : Jaune-Rouille 308, ou Jaune vieil-Or 680.

Bande au point de traits (fig. 331). — Le modèle qui nous a fourni la jolie bande que nous soumettons ici à nos lectrices est un travail italien des mieux réussis, quoique, à en juger par le dessin, qui rappelle la feuille de trèfle, la rose et le chardon, on serait disposé à lui attribuer une origine anglaise.

Tout nous prouve que l’original avait été exécuté avec le rouge pourpre le plus vif ; mais ce rouge a tellement passé qu’il ne ressemble plus aujourd’hui qu’au Jaune-Rouille 308 ou au Brun-Cuir 432 de la carte de couleurs D.M.C.

Vu l’effet harmonieux que produit ce rouge passé au jaune, sur la toile blanche, on recommande tout spécialement de choisir de préférence l’une des teintes citées. Elles seules imprimeront à l’ouvrage nouveau ce caractère distingué qui est le propre de toutes les belles broderies anciennes.

fig. 332. Dessin au point grec.

Fournitures : Coton à broder D.M.C nos 16 à 25, ou Coton à repriser D.M.C nos 12 à 50[1].

Couleurs : Rouge-Géranium 349 et 351, Jaune-Rouille 364, Bleu de France 341, Bleu pâle 668, Noir-Vert 473, Or fin D.M.C pour la broderie No30 et Chiné d’or D.M.C[1].

Dessin au point grec (fig. 332). — Toutes les lignes, donnant le ton le plus foncé, sont exécutées avec du noir 473 ; les feuilles en gradins sont remplies jusque près de la tige, dont le commencement se reconnaît aisément au changement de position des points, l’une de rouge clair, l’autre de rouge foncé.

Il en résulte que deux feuilles claires et deux feuilles foncées sont toujours opposées l’une à l’autre.

Dans l’original, la traverse qui raccorde les feuilles est exécutée en jaune, tandis que la figure isolée qui sépare les feuilles est remplie alternativement de bleu pâle entre deux feuilles rouge clair et de fil d’or entre deux feuilles rouge foncé.

La partie extérieure de la figure est comblée au moyen des différentes couleurs indiquées plus haut ; seuls les points gobelins se font partout en or uni, ou en Chiné d’or, or et vert.

Pour les S de la petite bordure finale on emploie deux tons de bleu ; le bleu 341 pour les points extérieurs et le bleu 668 pour remplir.

Les petites figures à barres qui raccordent les S sont serties de noir et remplies alternativement de rouge clair, de rouge foncé et de jaune.

fig. 333. Fond au point de croix et au point de traits.

Fournitures : Coton à repriser D.M.C No 50 et Chiné d’or D.M.C[1].

Couleurs : Pour le coton : Rouge-Grenat 326, pour le Chiné : Bleu-Indigo et Or[1].

Semis au point de croix et au point de traits (fig. 333). — Ce dessin est une combinaison de points d’étoiles, de points de traits et de points de croix. Ces points produisent un ensemble charmant qui peut être reproduit sur tous les objets susceptibles d’être ornés d’une broderie.

Pour les points de croix qui sont employés pour les parties denses du dessin, on se servira seulement d’une couleur de coton, mais on emploiera le Chiné d’or D.M.C pour exécuter les points de traits et pour les étoiles.

fig. 334. Fond à bandes obliques.

Fournitures : Coton à tricoter D.M.C nos 6 à 16, ou Coton à broder D.M.C nos 16 à 100[1].

Couleurs : Bleu-Indigo 322, ou Rouge-Cardinal 347[1].

Fond à bandes obliques (fig. 334). — On exécute ce dessin avec les mêmes points que les dessins précédents ou avec le simple point de piqûre.

L’original de ce dessin est brodé par exception au point de piqûre et au moyen d’un brin très floche. Comme ce dessin, exécuté sur un tissu plus fort, prendra certaines dimensions, il ne pourra aussi être reproduit que sur des objets d’une certaine grandeur et en une seule couleur.

Ce dessin fournit aussi l’occasion de faire une nouvelle composition en ajoutant, par exemple, une seconde file de feuilles sur le côté supérieur de la tige oblique. Alors on fera remonter les motifs et on les contrariera, de sorte qu’une feuille sertie se trouvera au dessus d’une fleur, et une fleur au dessus d’une feuille.

fig. 335. Fond.

Fournitures : Coton à tricoter D.M.C nos 6 à 16, ou Coton à broder D.M.C nos 16 à 100[1].

Couleurs : Rouge-Cardinal 304, ou Rouge-Cornouille 450[1].

Fond (fig. 335). — Ce fond a été pris d’une petite taie d’oreiller ; il s’emploie pour des objets que l’on désire couvrir d’un fond plein. Le dessin garnit bien sans être lourd ; on obtiendra les meilleurs effets en exécutant avec un fil de couleur uni, comme par exemple du Rouge-Cardinal 304, du Rouge-Grenat 326, ou du Rouge-Turc 321.

On achève les petites étoiles qui retiennent les carreaux, en suivant la méthode qui a été recommandée pour les points de traits, c’est-à-dire : on les commence en faisant sortir l’aiguille au milieu ; on fait 7 points et au huitième, on ramène l’aiguille sous le premier point pour revenir au point de départ. De cette manière on obtiendra une exécution parfaite sur les deux faces de l’ouvrage.

Couverture au point de traits et au point gobelin (fig. 336, 337, 338, 339). — Les différents sujets détachés, qui sont encadrés par la jolie bordure, fig. 337, fournissent l’occasion d’associer le point de traits au point gobelin.

Le milieu de la nappe est occupé par le carré représenté par la fig. 338. Les points gobelins, très serrés, se réunissent au centre pour former une étoile. On les commence dans l’angle par le Rouge-Cornouille 450, auquel on fait suivre successivement du vert, du violet et du bleu ; les petits ramages des deux côtés des points gobelins s’exécutent dans la couleur de ces derniers, tandis que pour les petits motifs, formant la bordure du carré, toutes les couleurs peuvent être employées indistinctement.

fig. 336. Petit motif détaché de la fig. 339.

Des ramages allongent et élargissent le carré ; d’autres ramages sortant de l’angle intérieur de la grande bordure s’avancent vers le carré et croisent légèrement les premières branches. Quatre figures tirées de la bordure extérieure, fig. 337, et exécutées en jaune, et la petite étoile, fig. 336, ainsi que des petits sujets extraits de la bordure extérieure de la fig. 338, sont semés dans le fond entre les ramages.

Les points gobelins de la fig. 336 se font en vert foncé. La bordure large est composée d’étoiles, dont chaque deuxième rang oblique est exécuté en rouge ; les autres rangs sont successivement brodés de bleu, de vert et de jaune.

fig. 339. Couverture au point de traits et au point gobelin.

Fournitures : Suivant le tissu : Coton à tricoter D.M.C nos 6 à 16. Coton à broder D.M.C nos 16 à 35, Coton à repriser nos 12, 25 et 50, Fil à pointer D.M.C nos 10 à 30, ou Cordonnet 6 fils nos 3 à 20[1].

Couleurs : Rouge-Cornouille 450, Vert-Pistache 319, Violet-Lie-de-Vin 372, Jaune-Rouille 364, Bleu-Indigo 322[1].

Les angles sont formés de quatre étoiles détachées et serties d’une ligne de points de traits, en rouge et en bleu. Cette ligne longe la bordure des deux côtés et sert de base aux figures bizarres qui terminent le dessin.

fig. 340. Bordure valaque

Point gobelin, point de traits et demi-point d’Espagne.

Fournitures : — Pour toile de Rhodes No1 : Cordonnet 6 fils D.M.C No 15 et Or fin D.M.C pour la broderie No 30 — Pour d’autres tissus : Coton à tricoter D.M.C nos 6 à 16 ou Coton à repriser D.M.C nos 12, 25, 50 et Or fin D.M.C[1].

Couleurs : Rouge-Cardinal 346, Rouge-Grenat 326, Vert-Pistache 319 et Jaune-vieil-Or 680[1].

Bordure valaque (fig. 340). — Un ouvrage valaque, exécuté sur une toile rustique, singulier dans les formes et dans le choix des couleurs, a donné l’idée de la charmante broderie représentée ici. Aux couleurs trop vives, qui dénotent un goût encore peu développé, ont été substitués des tons doux et distingués.

Tous les carrés obliques du milieu et les parties foncées que l’on remarque dans le bord extérieur et dans les figures au point gobelin, sont exécutés avec le rouge 346. Les petits carrés droits qui encadrent les figures à demi-point d’Espagne sont faits avec du jaune 680, les lignes droites, qui partagent ces figures sont également faites dans cette dernière couleur.

La couleur 326 indiquée dans le carré par le ton le plus foncé, le vert 319, indiqué par le ton moyen, et le fil or, indiqué par le ton le plus clair, remplissent alternativement et par des points inclinés en sens opposé le fond des carrés et des demi-carrés.

Le demi-point d’Espagne se fait par dessus 4 et 2 fils. On relèvera l’aspect de l’ouvrage en faisant entrer dans les raies droites, des deux côtés de la bande, un ou même deux rangs de points de fil d’or, que l’on emploiera du reste pour toutes les parties claires du dessin.