Le vingtième siècle/Partie II/Chapitre 7

Hélène revoyait prudemment ses articles, et plutôt six fois qu’une, avant de les lire dans le phonographe ; instruite par l’expérience, elle analysait avec soin ses phrases et coupait tout ce qui pouvait occasionner à quelqu’un la plus petite contrariété, frôler désagréablement un épiderme sensible ou simplement mal impressionner une personnalité quelconque.

Les sous-entendus étaient sa terreur. Elle n’en mettait jamais dans ses articles, et cependant son rédacteur en chef en voyait parfois dans les phrases les plus innocentes, des sous-entendus nés précisément du soin extrême qu’elle mettait à tourner et retourner ses alinéas.

Hector Piquefol, voyant que sa vocation ne la poussait pas précisément vers la polémique, lui confia surtout les articles tranquilles et doux. Hélène fit le compte rendu des premières au point de vue toilettes et chiffons. Cela n’était ni dangereux ni désagréable, mais cela prenait presque toutes ses soirées.

Paris compte environ quatre-vingts grands théâtres. Nous disons environ, dans l’impossibilité de fixer un chiffre exact ; car, sur ces quatre-vingts, il y en a toujours une dizaine en faillite ou en transformation.

Les théâtres ne sont plus comme autrefois voués à un genre fixe de littérature, il leur faut varier et toujours varier ; quand ils ont servi pendant un an ou deux du drame à leur public, il leur faut changer le menu et donner de l’opéra-comique.

Et toujours ils doivent compter avec la mode, déesse capricieuse. Un théâtre est à la mode pendant deux ou trois saisons, et tout à coup, sans autre motif qu’un virement de girouette, la mode l’abandonne. Il lui faut alors se transformer, changer son genre, renouveler son personnel et trouver des attractions inédites — on voit le Quatrième-Opéra ou le Troisième-Théâtre-Lyrique congédier les musiciens et donner des pantomimes américaines ou des tragédies cornéliennes pendant qu’un restaurant-concert renvoie ses chanteuses ultra-légères pour se vouer à la grande musique, aux oratorios et aux symphonies.

Tous les soirs donc il y avait au moins trois ou quatre premières importantes. Hélène devait passer sa soirée à voler de théâtre en théâtre pour noter les toilettes à sensation et signaler aux abonnés de l’Époque les créations des grands couturiers, ces artistes surhumains que les cinq parties du monde envient à la capitale de la France.

M. Ponto ou Mme Ponto accompagnaient rarement leur pupille. Le temps n’est plus où les jeunes filles ne pouvaient sortir sans être tenues en laisse par un respectable chaperon ; l’émancipation de la femme a fait justice de cette quasi-turquerie ; les jeunes filles d’à présent sont des citoyennes, elles savent se faire respecter partout et toujours.

De temps en temps, quand elle était ennuyée de sortir, Hélène restait au coin du feu et faisait son devoir de courriériste en assistant aux premières du jour par l’intermédiaire du téléphonoscope de son tuteur.

L’Époque n’était pas moins bien renseignée ces jours-là, car son tuteur était là pour lui nommer les célébrités mondaines éparpillées dans les salles de théâtre et pour la mettre au courant des racontars du jour. Mme Ponto, esprit sérieux, préoccupé surtout de politique et de questions sociales, ne disait pas grand’chose ; mais M. Ponto était terrible dans ses indiscrétions. Hélène tremblait toujours, en prenant ses notes, de donner sujet à de nouvelles réclamations, rectifications et provocations.

Hélène parvint ainsi, à force de soins et de minutieuses précautions, à la fin de son premier trimestre de journalisme sans une querelle et sans avoir soulevé d’autres réclamations que celles des couturiers, qui se plaignaient d’une certaine monotonie dans les louanges dont elle couvrait leurs créations, monotonie qui tournait presque à la froideur.

Pour les satisfaire, Hélène se livra dans le dictionnaire à de fatigantes recherches d’adjectifs flatteurs et d’épithètes agréables ; elle inventa des tours de phrases ingénieux et fit de toutes ses trouvailles un petit cahier où elle n’eut qu’à puiser au fur et à mesure.

Les femmes d’Abd-el-Razibus avaient été engagées pour l’Odéon par l’actif correspondant de l’Époque. Ce courageux journaliste, amputé du bras droit, avait composé en douze jours, à l’ambulance même, la pièce à grand spectacle commandée par le directeur du deuxième Théâtre-Français.

Inutile de dire le colossal succès de cette pantomime militaire. Ce succès était devenu du délire quand l’auteur lui-même, de retour à Paris, avait consenti à figurer, dans sa pièce, dans le rôle du correspondant blessé.

Pour lutter contre la concurrence de l’Odéon, le Théâtre-Français se vit obligé de renouveler son affiche et d’engager avec des appointements fabuleux, d’abord, une troupe nègre pour jouer le répertoire et ensuite une femme colosse qui avait fait courir tout Paris au Cirque où, entre autres exercices, elle récitait des tirades de Racine avec un canon du poids de 250 kilog. sur les épaules. Tout en déclamant comme un grand prix du Conservatoire, elle chargeait son canon, allumait une mèche et à la fin de la tirade mettait le feu à l’amorce.

Paris et la province, jusque dans les villages les plus reculés, furent couverts d’affiches et de réclames flamboyantes où l’on voyait le portrait de la femme colosse du Théâtre-Français avec ces mots :

Venez tous

Accourez tous

Précipitez-vous tous

Au Théâtre-Français

| Ne passez pas | Sans voir CLARA la belle tragédienne | |

| Ne partez pas | ||

| Ne mourez pas |

Le directeur de Molière-Palace, homme d’esprit, trouva pour lancer sa femme colosse ce que l’on pourrait appeler le comble de la réclame. Tous les citoyens français reçurent un beau matin la dépêche téléphonique suivante : Clara vous attend ! Clara, vous appelle ! Venez vite voir Clara !

Cette dépêche énigmatique brouilla douze cent mille ménages pendant vingt-quatre heures ; il y eut plus de cent mille procès en séparation, intentés par des épouses en proie aux tortures de la jalousie, à l’occasion de cette Clara éhontée qui donnait si ouvertement des rendez-vous à leurs maris ; mais la belle tragédienne était lancée !

Deux poètes et quatre machinistes se chargèrent de rajeunir les œuvres de Corneille, de Racine et de Hugo en y ajoutant quelques beautés nouvelles. Cela fut vite fait, ces vieux classiques sont si robustement charpentés qu’ils supportent avec facilité tous les genres d’embellissement et de transformation, sans rien perdre de leur grandeur première ! Clara la belle tragédienne parut dans tous les grands rôles du répertoire tragique ; elle fut Hermione, Chimène, Camille, Phèdre, dona Sol ou Maria de Neubourg et elle fit oublier à jamais les fameuses tragédiennes d’autrefois, qu’elle dépassait à la fois par la taille et par le talent.

Mlle Clairon, Rachel ou Sarah Bernhardt déclamèrent-elles jamais les grandes tirades classiques, en portant Rodrigue, Hernani, Hippolyte ou Britannicus à bras tendu ? Auraient-elles pu soupirer les strophes enflammées de dona Sol avec un canon de 250 kilog. sur l’épaule ?

Le Théâtre-Français faisait chaque soir 45,000 francs de recettes, chiffre que n’avaient pu atteindre les éléphants et les lions savants du dernier succès. Jamais les belles chambrées du mardi ne furent plus brillantes, Hélène épuisait son assortiment d’adjectifs à décrire les toilettes splendides et les chapeaux empanachés qui garnissaient les loges.

Sur ces entrefaites arriva le grand prix de Paris. Les Parisiens ont toujours eu la passion des courses et l’institution du grand prix de Paris date du temps où l’on faisait courir les chevaux. Les dernières courses de chevaux eurent lieu en 1915 ; à partir de 1916 les courses de chevaux ont été remplacées par des courses aériennes d’aérostats.

C’est que le rôle du cheval a bien changé depuis Buffon. Le superbe coursier, la plus noble conquête que l’homme ait jamais faite, est devenu un simple animal de boucherie. Les grandes inventions modernes ont permis de le restituer à l’alimentation publique. La vapeur lui avait déjà porté un premier coup, la navigation aérienne l’a tout à fait achevé.

Le coursier déchu ne doit pas être fâché, au fond, de sa situation nouvelle ; tombé au rang de simple bétail, il vit sans rien faire, tranquillement, grassement, douillettement, dormant la nuit dans de bonnes étables bien chaudes et se roulant tout le long du jour dans le foin des prairies semées de pâquerettes ou dans les prés salés des côtes normandes. Quel rêve, ô malheureux chevaux des fiacres d’autrefois !

À part quelques corvées dans les champs, juste ce qu’il faut pour la santé, le cheval n’a plus de soucis. S’il y a encore dans les villes quelques centaines de chevaux qui ne vivent pas tout à fait de leurs rentes, ce sont des exceptions, la grande majorité de la race chevaline ne connaît plus le fouet et les jurons du charretier brutal. Le cheval n’a plus qu’à engraisser ; sa vie est plus courte peut-être, mais elle est infiniment plus agréable. Les honneurs l’attendent au bout de sa carrière, on a ressuscité pour lui l’antique promenade du bœuf gras ; le cheval primé au concours de Poissy est solennellement promené en aérocab par la ville et ses côtelettes paraissent sur les tables patriciennes.

Le grand prix de 1953 était attendu par les Parisiens avec une vive impatience ; trois années de suite les Américains avaient enlevé le prix de cinq cent mille francs donné par la ville, il s’agissait de savoir si la supériorité des véhicules américains allait encore être consacrée par une victoire.

Hélène ne pouvait manquer cette solennité, toute la rédaction de l’Époque devant se rendre au champ de course — on a conservé cette locution des courses chevalines, — dans l’aéronef du journal.

Le soleil était brillant et chaud, la journée s’annonçait bien. Dès onze heures du matin, tout Paris fut en l’air, ce qui n’est pas une métaphore ; tous les véhicules aériens de la ville et des faubourgs, sortis de leurs remises, volèrent dans tous les sens vers les embarcadères des stations et des maisons. C’était par milliers qu’on les comptait, dès qu’on levait le regard vers le ciel et leurs ombres couraient sur l’asphalte des rues ou les façades des maisons avec une rapidité troublante. Les grandes lignes d’omnibus aéronefs, aéroflèches, ballonnières, etc., avaient pour ce jour-là distrait une partie de leur matériel, afin de former d’immenses convois à bon marché vers le champ de courses.

Après le déjeuner, toute la rédaction de l’Époque s’embarqua dans l’aéronef du journal, joyeusement pavoisée et trois coups de canon sur la plate-forme de la salle des dépêches donnèrent le signal du départ.

Pour gagner le champ de courses, au-dessus des prés bordant le quartier de Mantes-la-Jolie (xlvie arrondissement), il suffit de vingt-cinq petites minutes ; mais comme on avait le temps et comme on voulait jouir du curieux spectacle de la route, le rédacteur en chef donna au mécanicien l’ordre de marcher à demi-vitesse.

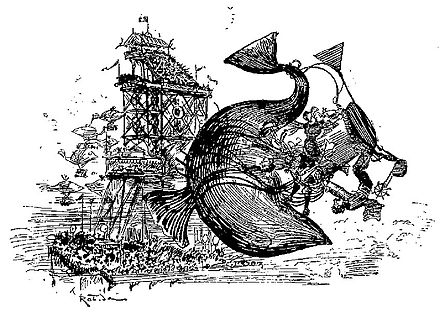

Quelle cohue, quel encombrement à toutes les hauteurs de l’atmosphère, depuis les cheminées des maisons jusqu’aux petits nuages blancs moutonnant dans le bleu ! Les aérocoupés et les ballonnières de maître, construits légèrement et supérieurement machinés, couraient en longues files vers l’ouest, au-dessus de la grande foule des aérostats de place et des aéronefs-omnibus serrés les uns contre les autres, enchevêtrés à ne pouvoir virer de bord sans accrocs et obligés de marcher en une seule masse compacte.

À mesure que l’on approchait du champ de courses, l’aspect du ciel devenait plus fantastique. De tous côtés d’innombrables véhicules arrivaient, labourant les nuages, chargés de bourgeois joyeux en grande tenue. Les aérofiacres avaient leur complet chargement et les omnibus bondés à outrance portaient plus que le poids maximum fixé par les règlements ; l’individu le plus svelte n’aurait pu s’y insinuer et sur la dunette des bandes de jeunes gens s’accrochaient aux cordages.

L’antique carnaval n’existe plus depuis longtemps, il a rendu le dernier, soupir dans les funèbres bals masqués de la fin du siècle dernier ; mais la vieille gaieté française n’a pas tout à fait perdu ses droits et peu à peu elle tend à remplacer le défunt mardi gras par le grand prix de Paris. Ce jour-là tout est joie, on a liberté pleine et entière ; de véhicule à véhicule on s’interpelle gaiement, on se lance des bordées de dragées et d’oranges qui ne coûtent rien à personne, car les compagnies de publicité se chargent de fournir les projectiles préalablement bourrés de réclames et d’annonces.

Les ballons-annonces sont aussi un grand élément de gaieté. Une belle émulation porte les commerçants à chercher des formes de ballons ingénieuses et bizarres, pour fixer dans les mémoires les noms de leurs maisons ou de leurs produits. Cela remplace le carnaval industriel du Longchamps de jadis.

En approchant de Meulan, le champ de courses se signalait par ses tribunes élevées sur des échafaudages d’une prodigieuse hauteur. Tout le beau monde se faisait débarquer au sommet de ces tribunes et se répandait sur les plates-formes pour montrer ses toilettes et admirer de plus près les véhicules de course ancrés à la remise du départ. La grande tribune centrale réservée au monde officiel était pleine de députés et de ministres accompagnés de leurs familles. Sur la gauche se dressait la tribune de l’aéronautic-club, occupée par les notabilités du sport et par les juges des courses.

Un peu au-dessous, sur une vaste plate-forme, s’agitait le monde légèrement interlope des parieurs et des parieuses, tous se démenant et criant comme des possédés autour des agences de poules : Je prends Aquilon à cinq !… Qui veut du Fantasca ?…

En face des tribunes stationnaient les ballons chargés de monde, rangés le mieux possible, échelonnés à perte de vue sur une dizaine de lignes en hauteur et maintenus à grand’peine par les ballonnets de la police. Rien de plus curieux, de plus étrange et de plus varié, comme aspect, que cette colossale flotte aérienne. Il y avait là tous les véhicules possibles, les plus élégants et les plus sordides, depuis le pimpant aérocoupé de la femme de mœurs légères ou le gros et lourd omnibus à cinquante places, jusqu’au vieil aérocab vermoulu, poussiéreux et fatigué des mécaniciens marrons et jusqu’à la petite ballonnière dans laquelle le fruitier du coin va chercher ses légumes aux halles centrales.

De cette foule immense s’échappait un bourdonnement confus et continu formé de mille cris et de cent mille rumeurs, traversé de temps en temps par une rumeur générale ou par des bordées de coups de sifflet. On sifflait le gouvernement, tranquillement installé sur les bons fauteuils de la tribune officielle. Il durait depuis si longtemps déjà, ce gouvernement, que tout le monde demandait à en changer, même les gens des tribunes, les spectateurs des hautes classes, qui sifflotaient comme les autres, jusque sous les nez officiels.

Hélène, naturellement, s’en alla où le devoir l’appelait, aux grandes tribunes bondées de toilettes inédites ; ses notes prises, elle s’assit tout en haut pour suivre les courses.

La piste n’avait que seize kilomètres seulement. Les ballons partant de la plate-forme centrale décrivaient un vaste cercle et revenaient au point de départ. Tout le long de la course se balançaient des obstacles à franchir, d’énormes ballons amarrés au sol et disposés deux par deux, à hauteur différente, de cinq cents mètres en cinq cents mètres.

Les membres de l’aéronautic-club, les gros parieurs, les sportmen importants se groupaient devant l’escadron chatoyant des coureurs, des aérocabs peints et décorés de façon à être reconnus de loin, bariolés de la manière la plus fantaisiste, quadrillés, rayés, pointillés, étoiles, zébrés, quelques-uns portant leurs couleurs en damier, — d’autres entièrement rouges, bleus, verts, jaunes, etc., etc.

Ce fut un charmant coup d’œil quand, sur un coup de sifflet électrique, ces ballons vinrent former une ligne multicolore, perpendiculaire à la tribune officielle et que, sur un second coup de sifflet, on les vit soudain bondir en avant et s’envoler légèrement dans l’azur.

Toute la bande franchit le premier obstacle avec ensemble ; mais elle commença ensuite à s’éparpiller et lorsqu’au bout de sept minutes, les aérocabs reparurent du côté opposé, ils formaient une file allongée sur deux kilomètres.

Après quelques petites courses gentilles, mais peu passionnantes, le grand prix fut enfin couru.

Quatorze aérocabs étaient engagés : six français, quatre américains et quatre anglais. Les favoris du public étaient : Aquilon, ballon français, onze fois vainqueur en différentes courses ; Fantasca, américain, vingt-sept fois vainqueur en Amérique et en Europe ; Pierrot, ballon anglais et Troubadour, ballon français.

Après une course merveilleuse et palpitante, ce fut Troubadour qui gagna le grand prix en battant ses adversaires de trois bonnes longueurs ; Catapulte, autre français, arriva second et Fantasca, le favori américain, troisième seulement.

Cette éclatante victoire fut saluée par d’immenses salves d’applaudissements. Un hourra formidable s’éleva, qui fit osciller la masse énorme des ballons. La joie nationale tenait du délire, on oublia de siffler le gouvernement. En un clin d’œil les ballons envahirent la piste, malgré les précautions prises par le service d’ordre et s’en vinrent défiler dans un désordre complet devant les tribunes, pour saluer le vainqueur de plus près.

Quelques accidents se produisirent ; il eut des abordages et quelques aérocabs furent crevés dans la poussée. Une aéronef chargée de monde chavira complètement et descendit en tournoyant sur le sol où elle acheva de se démonter. Ces fêtes aéronautiques se passent rarement sans accident. Cette fois le chiffre ordinaire, quarante ou cinquante blessés, fut un peu dépassé ; il y aurait eu encore davantage de blessures à déplorer si bien des personnes prudentes ne s’étaient munies de la ceinture-parachute qui s’ouvre sur la simple pression d’un bouton. Quand l’aéronef chavira, ces prévoyants sautèrent hors du véhicule, leurs ceintures-parachutes s’ouvrirent et les déposèrent tranquillement sur le sol.

Pour achever de jeter le désarroi dans la foule, le temps changea tout à coup. Le soleil, très chaud depuis le matin, disparut sous de gros nuages noirs ; le vent souffla en tempête et un violent orage, accompagné de trombes de pluie, déchaînant ses fureurs sur le champ de courses, balaya les cinq cent mille infortunés sportmen.

Hélène avait eu le temps de regagner l’aéronef de l’Époque. Hector Piquefol faisait l’appel de ses rédacteurs. Pas un ne manquait, heureusement, Il donna le signal du départ et recommanda au mécanicien de s’élever le plus possible au-dessus de la masse des ballons en déroute.

Quel retour lamentable après le joyeux départ du matin ! Des torrents de pluie claquaient sur la carcasse des ballons, ruisselaient sur les aéronefs et sur les malheureux passagers des plates-formes. Les robes et les manteaux se soulevaient sous les bourrasques et les chapeaux, enlevés, nageaient à travers les ondes de l’atmosphère. Les parapluies, en état d’insurrection complète, ne rendaient aucun service ; le vent les retournait ou les envoyait rejoindre les chapeaux.

Adieu les fraîches toilettes arborées pour la circonstance ! Les œuvres exquises des artistes couturiers se fripaient grotesquement sous les torrents de pluie qui les transformaient en oripeaux sortant de la lessive. Infortunées Parisiennes et surtout infortunés maris !

Les accidents continuaient. De temps en temps quelque levier de propulseur cassait sous les efforts faits pour tenir tête au vent, et le ballon, désormais incapable de se diriger, s’en allait aborder ses voisins et briser quelques cordages.

L’aéronef du journal, heureusement, se maintenait au-dessus de la foule et marchait sans peine contre le vent. Il fit la route en trente-huit minutes et les rédacteurs arrivèrent à l’hôtel de l’Époque complètement trempés, mais sans autres avaries qu’un certain nombre de coryzas.