L’Architecture de la Renaissance/Livre I/Chapitre 3

CHAPITRE III

Caractères principaux des différents monuments élevés en Italie au xve et au xvie siècle.

§ Ier. — généralités.

La physionomie toute spéciale que présente la Renaissance en Italie fait en quelque sorte un devoir, dans le groupement des monuments, de tenir compte de l’origine bien plus que de la forme et de la destination. Dès le premier instant nous l’avons fait entendre, et l’on ne saurait trop le répéter, il n’y a pas eu, au delà des Alpes, plus d’architecture nationale que de gouvernement national. Tout s’est développé suivant des influences locales ou même isolément sous une impulsion particulière. Nulle part les traditions, qui le plus souvent étaient tout à la surface quand il n’y avait pas entre elles contradiction, n’exerçaient un grand empire ; on avait un souci médiocre des règles de la logique ; les besoins et les programmes étaient volontiers sacrifiés en présence, d’une part, de princes ou autres personnages opulents disposés à subir, s’il le fallait, une installation défectueuse, de l’autre, d’un clergé tout prêt à déroger aux prescriptions et usages liturgiques, chaque fois qu’un effet plus monumental avait quelque chance d’être obtenu. De là pour les artistes pleine liberté d’action ; rien ne les empêchait de se livrer au caprice de leur imagination, d’interpréter l’antique suivant leur fantaisie. La puissance créatrice tenait lieu de tout, et c’est ce qui a valu à de mauvais praticiens tels que Bramante, Raphaël et Michel-Ange, non seulement d’être chargés de travaux importants, mais encore de passer pour de grands architectes aux yeux de la postérité.

Nous devons l’avouer pourtant, certains caractères généraux se prêtent à une exposition sommaire des évolutions de l’art, à un groupement, à une classification des différents édifices. Pour atteindre ce but, il suffit d’écarter les règles absolues et d’admettre à propos de nombreuses exceptions.

La liberté dont nous parlions tout à l’heure n’était pas de l’anarchie. Il y avait chez les artistes et dans la société un goût dominant, raisonné, éclairé, dont nul ne songeait à s’affranchir ; et ce goût procédait de la lassitude et de la confusion engendrées par ces traditions locales, ces influences étrangères qui se disputaient une même région, quelquefois une même ville, sans y implanter rien de fécond ni de solide.

Pour atteindre le résultat cherché, dégager les aspirations générales, une direction était nécessaire ; elle ne fit pas longtemps défaut. Les importations orientales, allemandes et françaises n’avaient pas fait oublier l’antiquité, et le parti le plus simple était de renouer la tradition interrompue. Seulement, au premier moment, par un heureux effet des circonstances, sous l’impression du milieu ambiant, artistes et littérateurs n’entrevirent les merveilles de Rome et de la Grèce qu’à travers leur propre génie ; ils n’eurent pas une compréhension assez nette et assez rapide de l’ancienne civilisation pour se lancer dans l’imitation servile ; une large part fut laissée aux manifestations individuelles qui, sans s’occuper des règles établies pour arriver à de savantes combinaisons de lignes, déployèrent beaucoup de verve et de richesse.

Aussi les œuvres des quattrocentistes, aux yeux des véritables amateurs, présentent-elles plus d’attrait que celles de leurs successeurs du xvie siècle. Plus simples et moins étudiées en apparence, elles se font remarquer par plus d’effort réel, partant plus de vie, plus d’inattendu et plus d’originalité. Par cela même que l’ensemble est moins sévère et moins compassé, il paraît plus complet. Loin de dédaigner la sculpture d’ornements, on prodigue alors les rinceaux, les fleurons, les bas-reliefs et les statuettes ; la nudité ne se confond pas encore avec la pureté et la grandeur. Colonnes et entablements, chargés de décorations variées, continuent à se produire dans des dimensions restreintes, tandis que, pour corriger ce que peuvent avoir de dur les angles des murs ou des baies, on multiplie les colonnettes aux formes capricieuses. Cet heureux état de l’art, qui correspond à la domination intellectuelle de Florence, se maintint assez bien, durant la première partie du xvie siècle, dans les deux écoles où les influences gothiques avaient agi avec le plus d’intensité, nous voulons dire celles de Venise et de Milan. On n’a pas oublié, en effet, que, dans la dernière ville, au temps de Ludovic le More, Bramante s’était cru obligé de tracer l’ouverture de ses fenêtres suivant un arc brisé.

Avec la suprématie artistique de Rome, tout cela change rapidement. Les ordres d’architecture prennent de l’ampleur, enveloppent de toutes parts la construction et tiennent lieu de tout ornement. Où ils manquent, les bossages, déjà usités d’ailleurs au xve siècle, les remplacent. La décoration délicate des quattrocentistes cesse d’être à l’échelle de ces monuments où la majesté vise à tenir lieu de la grâce et du charmant abandon. Tout au plus les Raphaël, les Palladio, les Sansovino trouvent-ils à loger quelques motifs entre les triglyphes de leurs entablements doriques ou dans leurs frises ioniques et corinthiennes. Pour certains monuments, le chapiteau et le modillon corinthien sont les seules sculptures empruntées au règne végétal ; souvent on se passe même des ordres corinthien et ionique ; le dorique sans triglyphes et le toscan réglementé par Vignola obtiennent la préférence. Il est à observer que c’est le prince des sculpteurs modernes, Michel-Ange, qui, par son amour du colossal, a contribué le plus à engager l’architecture dans cette voie. La statuaire a succédé à la sculpture décorative ; seulement des statues ne sont pas toujours faciles à placer ; dans un édifice privé, elles peuvent être ridicules.

Quel que soit le jugement que l’on porte sur les transformations indiquées, il faut reconnaître que les qualités d’invention n’ont presque jamais manqué aux architectes italiens des xve et xvie siècle, même à ceux qui imitaient le plus étroitement l’antiquité. Et ces qualités se retrouvent non seulement dans les édifices civils, mais encore dans les églises, surtout peut-être dans les églises.

§ II. — églises.

On ne saurait trop le faire remarquer, seule en Europe l’Italie, au temps de la Renaissance, eut une architecture religieuse digne de ce nom. Quant aux causes d’une particularité aussi heureuse, elles sont au moins au nombre de deux. Lorsque le mouvement commença, la construction d’une église importante ne laissait pas d’intéresser toutes les classes de citoyens ; c’était une affaire de premier ordre, aussi bien pour la noblesse et la bourgeoisie que pour le clergé et les gens du peuple ; municipalité et fabrique rivalisaient de zèle ; chacun donnait son avis sur les plans ; on organisait des commissions où pleine liberté était laissée aux discussions ; on convoquait de nombreux artistes soit pour adjuger l’œuvre au concours, soit pour recueillir toutes les observations. La forme des églises n’étant rigoureusement fixée par aucune tradition liturgique, bien des difficultés se trouvaient en outre évitées. Rien n’obligeait, comme en France, à disposer des ronds-points, à élever un étage supérieur de fenêtres, à chercher les moyens d’augmenter la lumière. Les architectes, presque en toute occasion, pouvaient agir sans entraves ; ils n’avaient à lutter d’ordinaire que contre les irrégularités de l’emplacement.

Les premières églises, parfois même celles du xvie siècle, gardent cependant, sans trop d’altérations, la forme basilicale. Brunellesco à Saint-Laurent et au Saint-Esprit de Florence, Pietro Benvenuti à Saint-François de Ferrare, Bernardo Zaccagni à Saint-Sixte de Plaisance, Riccio à Sainte-Justine de Padoue, Peruzzi aux Servites de Sienne et tant d’autres que nous pourrions citer, ne se départissent pas de l’ancienne tradition à cet égard. Les chœurs rectangulaires adoptés de préférence par Brunellesco ne sont qu’une variante sans importance ; il en est de même des absides multiples que l’on remarque au Dôme de Pavie, œuvre de Cristoforo Rocchi, à Sainte-Marie-de-la-Passion de Milan, bâtie par Cristoforo Solari, et à Saint-Jean de Parme, dû au talent de Bernardino Zaccagni. Les bas côtés sont souvent supprimés, mais les chapelles latérales subsistent presque toujours. Quant au transept, il devient le point de départ des plus importants changements qui caractérisent l’architecture religieuse à l’époque de la Renaissance.

Antérieurement, au centre de la croisée, en France, en Angleterre et en Allemagne, s’élevait d’ordinaire une tour, tandis que, à la même place, dans les églises grecques, s’arrondissait une coupole. Les Italiens cherchèrent le plus possible à se rapprocher de ce dernier type, tout en gardant d’abord le plan basilical avec ses trois nefs. Du reste, à Florence, dès la fin du xiiie siècle, Arnolfo di Lapo, au lieu de se contenter, pour réaliser ses projets, de la largeur donnée par la rencontre des bras de croix, n’avait pas hésité, en englobant les bas côtés, à jeter les bases d’un vaste octogone, que ses successeurs ne surent ni raccorder élégamment au reste, ni rendre parfaitement solide. Pour les tirer du mauvais pas où ils étaient engagés, il ne fallut rien moins que le génie de Brunellesco. Peu après, à la cathédrale de Pavie, Rocchi suivit ce premier exemple ; puis vint Solari, qui, à Sainte-Marie-de-la-Passion, à Milan, tourna la difficulté en soudant fort mal à l’extrémité de la nef un octogone flanqué de trois grandes absides alternant avec trois absides plus petites. Mais déjà, depuis quelque temps, la coupole ne commandait plus seulement le plan de la croisée ; son influence se faisait sentir par tout l’édifice qu’elle tendait à raccourcir, afin de mieux le dominer. Elle finit bientôt par devenir la partie principale, parfois même par paraître seule exister.

C’est pour donner plus d’importance à la coupole que la croix grecque est si souvent adoptée. Dès l’origine, on la retrouve à la chapelle des Pazzi de Florence, œuvre de Brunellesco, à la Madonna delle Carceri de Prato (1485) et à la Madonna di San Biagio de Montepulciano (1513), deux églises dues à Giuliano da San-Gallo. En outre, bien souvent, dans le but d’accuser encore davantage cette importance, les bras de croix sont réduits à de simples hémicycles.

Autour des églises changées en rotondes, la tendance, comme à la Madonna dell’ Umiltà de Pistoja ou à Saint-Bernardin de Vérone, bâti par San-Micheli, est de n’avoir plus en quelque sorte que des annexes, de manière à ne pas troubler le plan général. Fatalement on devait arriver bientôt à envelopper les édifices d’une colonnade circulaire, ainsi qu’on le voit, près Vérone, à la Madonna di Campagna, ou à Rome, sur le Janicule, au petit temple de Saint-Pierre in Montorio.

Dans les grandes basiliques, lorsqu’il y a nécessité d’obtenir plus d’espace, non seulement on conserve le plan en croix grecque, mais ce dernier est encore inscrit dans un carré. Comme exemples nous pouvons citer, d’une part, les projets de Bramante et de Michel-Ange pour Saint-Pierre de Rome, de l’autre, l’église Sainte-Marie-de-Carignan, à Gênes, considérée à bon droit comme le chef-d’œuvre d’Alessi. Du reste, bien qu’empruntées en apparence, soit à l’antiquité, soit à l’époque byzantine, toutes les dispositions indiquées témoignent d’une grande originalité. On a cherché seulement, en les variant à l’infini, à mettre le plus possible en valeur la coupole adoptée, nous l’avons dit, comme motif principal. Et, à ce propos, il est peut-être bon de rappeler que le moyen âge, dans les baptistères répandus un peu partout, a aussi eu ses rotondes. On continuait donc les traditions en les développant, plutôt qu’on ne se lançait dans une voie absolument nouvelle.

Certaines coupoles sont élevées sur plan octogonal, ce qui les rend plus faciles à construire, car alors il n’est pas besoin de pendentifs. D’autres, comme celle de Sainte-Marie-des-Grâces, à Milan, affectent extérieurement la forme octogonale, tandis que, intérieurement, elles présentent un cercle parfait. Enfin, au lieu d’une seule coupole, il y en a quelquefois plusieurs qui, employées dans des dimensions restreintes, servent à établir plus solidement et plus élégamment une voûte. C’est ce que l’on voit, à Florence, dans les bas côtés de l’église Saint-Laurent, par Brunellesco ; à Venise, dans la grande nef de l’église Saint-Sauveur, par Spavento et Tullio Lombardo ; à Padoue, dans la grande nef et les croisillons de Sainte-Justine, par André Riccio.

Brunellesco paraît avoir inventé le système qui, après son application à certains édifices secondaires, tels que le petit temple du Janicule, par Bramante, et l’église romaine de Notre-Dame-de-Lorette, par Antonio da San-Gallo, reçut à Saint-Pierre tout son développement. On avait remarqué, en effet, que si une coupole, à l’extérieur, est d’autant plus imposante d’aspect que son élévation est plus considérable, à l’intérieur, au contraire, le regard se trouve fatigué par une sorte de perspective fuyante, une brusque interruption qui ne permet pas de voir tout ce qu’on voudrait. Pour remédier à cet inconvénient, deux coupoles emboîtées l’une dans l’autre, mais isolées à des niveaux différents, remplacèrent l’unique coupole d’autrefois. Rien n’empêche ainsi de varier les galbes, d’adopter intérieurement une courbe plus aplatie. Presque dès le point de départ, la séparation était établie et, sans arrêt jusqu’au sommet, allait toujours en s’accentuant. À Saint-Pierre de Rome, la distance entre les deux coupoles finit par mesurer 3m,30.

Les Italiens, comme on le suppose bien, dans les voûtes destinées à couvrir les longues nefs de leurs églises, se montrèrent, au xve et au xvie siècle, presque partout imitateurs des Romains. Sauf à Saint-Jean de Parme, à Saint-Maurice de Milan (Monasterio Maggiore) et aux Servites de Sienne, où certaines influences ont prévalu, le système des croisées d’ogives, qui est un ressouvenir du moyen âge, ne se trouve nulle part pratiqué. La voûte gothique de l’église Saint-François, à Rimini, existait déjà au moment des transformations d’Alberti.

Quelle que fût la prédilection alors marquée pour les berceaux de pierre ou de brique, on ne négligeait pas les charpentes apparentes qui, à peu de frais, permettaient de couvrir une vaste nef, sans compter l’intérêt de reproduire avec plus de fidélité les anciennes basiliques. En ce genre, il convient de citer au premier rang, d’un côté, les deux églises de Saint-Laurent et du Saint-Esprit, élevées, à Florence, par Brunellesco, presque au début de la Renaissance ; de l’autre, celle de San Francesco al Monte, sur la colline de San Miniato, due à Simone Pollajuolo, dit le Cronaca, qui date seulement de l’an 1500.

Les Romains, au beau temps de leur architecture, bien que la chose ne fût pas absolument logique, avaient pris l’habitude de bander presque toujours des arcs sous les entablements saillants des ordres engagés. C’est ce qui se voit, par exemple, aux différents étages du Colisée, et la Renaissance ne pouvait négliger une disposition qui s’appliquait on ne peut mieux à la division des églises en trois nefs. Aussi, à Florence, Alberti, dans la chapelle Rucellaï, et Brunellesco, dans celle des Pazzi, firent-ils reposer leurs arcades sur des pieds-droits dont la partie antérieure était décorée de pilastres. Le Cronaca, à San Francesco al Monte, marcha sur leurs traces, et l’on peut dire qu’à partir du xvie siècle il n’y eut pas en général d’autre système employé. Mais auparavant, de préférence, suivant l’usage des bons temps de l’antiquité, on aimait surtout à faire reposer les arcades sur des colonnes. Si la raison et le goût étaient quelque peu choqués, au moins obtenait-on de la sorte un plus grand dégagement. Cet avantage, déjà sensible à Saint-Laurent de Florence et aux Servites de Sienne, éclate dans tout son jour à Saint-Zacharie de Venise, où l’architecte, Martino Lombardo, a su créer un type d’une extrême légèreté. Enfin, quelquefois, mais rarement, le cintre fait place à la plate-bande, et les colonnes, comme au portique extérieur de la chapelle des Pazzi, sont reliées directement par l’entablement.

Pour les simples ouvertures, portes ou fenêtres, la fidélité à l’arc est moins constante ; de bonne heure les baies, dans l’architecture religieuse aussi bien que dans l’architecture civile, affectent la forme rectangulaire avec linteau surmonté d’un fronton triangulaire ou circulaire. Le Milanais et les États de Venise conservent seuls, durant la plus grande partie du xvie siècle, les fenêtres géminées, inscrites, soit dans un cintre principal, soit, comme à la Chartreuse de Pavie, dans un encadrement à angle doit. Suivant une disposition empruntée tout à la fois à l’architecture romaine de tous les pays et à l’architecture gothique telle qu’elle se pratiquait en Italie dans les édifices civils des xive et xve siècles, un oculus est généralement percé au centre du tympan réservé à la partie supérieure. Du reste, l’abandon de la fenêtre géminée entraîna celui des colonnettes, dont les formes variées et capricieuses sont une des séductions des premiers temps de la Renaissance.

La grande nef, lorsqu’elle est éclairée, présente une série de fenêtres généralement petites et s’ouvrant sous une voûte dont le berceau est découpé latéralement par ce qu’on est convenu d’appeler des pénétrations. Ce système, rarement employé d’abord, après avoir été admis à Saint-Pierre, fit fortune ; on le retrouve dans toutes les églises modernes. Quelques baies sont circulaires ; par exemple, à Saint-Laurent de Florence, Saint-Eustorge et Saint-Maurice de Milan, Saint-Jean de Parme, Saint-Sauveur de Venise. Brunellesco, pour éclairer sa coupole, n’avait pas eu recours à un autre genre d’ouverture, et l’effet en est assez satisfaisant. Au contraire, à Sainte-Marie-de-Carignan, Alessi fut bien mal inspiré lorsqu’il introduisit dans l’architecture religieuse les fenêtres dites « en éventail ». On ne peut rien voir de plus laid que ces cintres sans jambages, ces demi-cercles si universellement à la mode en Italie à partir de ce moment-là.

De bonne heure, les architectes furent préoccupés de la forme à donner aux façades des églises. Ils ne pouvaient, en tenant compte de la coupe des basiliques, se borner à accuser comme précédemment la haute nef et ses bas côtés par un fronton et deux demi-frontons. Puis, le problème de la décoration, qui se compliquait de la suppression du portique projeté en avant, réclamait, pour être résolu, autre chose que les peintures et les mosaïques habituellement disposées de préférence à la partie supérieure. Sur ce mur bizarrement découpé qui devait servir à l’embellissement d’une place et être vu de loin, il fallait distribuer des motifs d’architecture. La situation à tous égards était délicate, et certains artistes ne crurent pouvoir mieux faire que de recourir à l’une de ces dérogations à la logique, alors si familières, en masquant les nefs par un massif carré où, suivant leur gré, allaient prendre place arcades, colonnes et pilastres. Alberti, à Saint-François de Rimini, aborda plus franchement la difficulté. Tout en donnant à l’ensemble de sa composition l’aspect d’un arc de triomphe à triple porte, il laissa voir les rampants des toitures basses. Autre combinaison à Saint-Zacharie de Venise, où un fronton circulaire supérieur est accosté de deux demi-frontons de même forme. Ces derniers, à la cathédrale de Turin, sont remplacés par des consoles renversées, et l’innovation eut un tel succès, surtout après son adoption à Rome par Giacomo della Porta, à la façade de Sainte-Marie-des-Monts, que l’on ne sembla plus désormais avoir la liberté d’agir autrement. C’est là, à partir de la fin du xvie siècle, l’un des caractères essentiels du style dit « jésuite ».

Des traditions plusieurs fois séculaires permettaient aux architectes italiens de ne pas s’occuper, dans leurs projets, de la place à réserver au clocher. À volonté, suivant de nombreux exemples, ils pouvaient ou supprimer cet accessoire ou le disposer isolément à une courte distance. Mais qu’ils prissent l’un ou l’autre parti, bien des difficultés se trouvaient écartées, et l’extérieur des églises profitait de la liberté ainsi accordée. Tout le monde a entendu parler du clocher bâti par Giotto, à l’aurore de la Renaissance, dans le voisinage du Dôme de Florence. En ce genre, il n’existe pas de construction plus célèbre. Quant au clocher du Saint-Esprit, à Rome, qui mérite également d’être cité, ses quatre étages de fenêtres géminées, encadrées de pilastres, le font assez ressembler aux vieilles tours du moyen âge, habituellement laissées debout, même lorsque les églises subissaient une complète reconstruction.

Les clochers ou campaniles ne méritent pas seuls d’être signalés. Certaines sacristies passent à bon droit également pour des chefs-d’œuvre. Telles sont, par exemple, la vieille et la nouvelle sacristie de Saint-Laurent, à Florence, la première par Brunellesco, la seconde par Michel-Ange ; celle du Saint-Esprit, dans la même ville, par le Cronaca ; celle de Saint-Satire, à Milan, par Bramante. Quant aux cloîtres qui, le plus souvent, ont de l’analogie avec les portiques des palais, quelques-uns d’entre eux jouissent d’une grande célébrité. Aussi, à peine est-il besoin de rappeler le grand et le petit cloître de la Chartreuse de Pavie, l’un et l’autre remarquables par une abondante décoration en terre cuite, le cloître de Sainte-Marie-de-la-Paix, à Rome, par Bramante, celui de Sainte-Marie-des-Anges (Chartreuse de Rome), par Michel-Ange.

Pour la décoration des églises, les Italiens n’étaient pas embarrassés ; ils puisaient également aux quatre sources suivantes : la sculpture sur pierre ou sur marbre, avec motifs tirés, soit de l’imagination, soit du règne végétal, soit de l’histoire ou du symbolisme ; la sculpture appliquée, en terre cuite ordinairement peinte ou émaillée ; la peinture proprement dite, réservée, sauf de rares exceptions, pour les intérieurs ; le luxe et la diversité des matériaux. Nous avons eu à parler plusieurs fois de la splendide Chartreuse de Pavie. Cet édifice est l’exemple le plus caractéristique que l’on puisse citer. Non seulement l’abondance des ornements dus aux plus grands artistes y dépasse toute imagination, mais on ne peut rien voir de plus parfait comme exécution. À côté de la sculpture, la diversité des marbres de couleur joue un rôle important ; en vain cherche-t-on une partie tranquille, et si, au milieu de cette apparente confusion, les lignes principales s’accusent encore, c’est grâce à la force des saillies et à une sage distribution qui laisse à chaque membre sa véritable physionomie.

Un peu partout, en Milanais, bien qu’à un degré inférieur, on trouve le luxe d’ornementation qui vient d’être signalé. Nous devons même ajouter que, sous ce rapport, presque aucun changement ne se fit sentir jusqu’au milieu du xvie siècle. Le contraste est donc grand avec les autres provinces où, dans la plupart des cas, on se borna, au dedans comme au dehors, à multiplier les placages, dont la tradition n’avait jamais été abandonnée.

La peinture sur verre, qui, dans les monuments religieux, produit un si puissant effet, semble avoir été sinon ignorée, du moins dédaignée des Italiens. Tous ceux qui, au delà des monts, se sont distingués en cet art, soit au xve siècle, soit au xvie, avaient une origine étrangère. Citons seulement, parmi les plus célèbres, l’Allemand Jacob d’Ulm, dont on voit les œuvres à San Petronio de Bologne, et le Français Guillaume de Marcillat[1] (1467-1529), qui travailla à Rome, Cortone et Arezzo.

§ III. — palais.

En Italie, on donne le nom de palais (palazzo) à toute habitation urbaine de quelque étendue, disposée autour ou au fond d’une cour. C’est l’équivalent de ce que nous appelons chez nous hôtel, et tout citoyen riche et ami des arts pouvait, aussi bien qu’un prince en possession de l’autorité, se créer une demeure qui reçût une qualification jugée à tort ambitieuse. Généralement, les palais italiens, quel que soit l’hôte pour lequel ils aient été construits, — que leurs dimensions atteignent des proportions considérables ou soient relativement restreintes, — constituent des œuvres d’une haute valeur monumentale ; les architectes sont parvenus à se distinguer dans ce nouveau genre autant et plus que dans le précédent. Michelozzo, le Cronaca, San-Gallo, Peruzzi, Alessi, Sansovino seraient peut-être demeurés pour la postérité au second rang, s’ils n’avaient eu à s’occuper de constructions civiles.

Au xve siècle et même durant toute la période qui nous occupe, c’est à Florence que furent élevés les plus beaux palais. L’un d’eux, le premier en date et qui, dès l’origine, jouit d’une grande célébrité, passa par bien des vicissitudes avant d’arriver en l’état où nous le voyons. Commencé vers 1440, sous la direction de Brunellesco, non pour le chef de l’État, peu désireux d’exciter la défiance et l’envie en se préparant une trop vaste demeure, mais pour un des plus riches commerçants de la ville, Luca Pitti, que sa construction ruina, il dut être laissé inachevé au bout de quelques années. Au xvie siècle seulement, les Médicis, devenus propriétaires, purent faire reprendre les travaux. Ce sont eux qui commandèrent à Ammanati la belle cour intérieure.

Le palais Pitti, dans ses parties primitives, est surtout remarquable par la majesté et l’harmonie des lignes. On n’y trouve pour ainsi dire pas trace d’ornementation, et cette sévérité, si peu conforme au goût alors dominant, doit être attribuée aux tendances personnelles de l’architecte, Les coupes accentuées de l’appareil à bossages convenaient mieux à sa tournure d’esprit que la sculpture décorative ; sans compter que les Florentins ne pouvaient qu’être charmés de le voir chercher ses modèles parmi les monuments étrusques, si nombreux dans la contrée.

Vers la fin de ses jours, Cosme l’Ancien († 1464) sortit de la réserve que s’étaient commandée jusque-là les chefs de la république, et Michelozzo reçut ordre de lui bâtir un immense palais qui devait deux cents ans plus tard passer entre les mains d’un simple citoyen dont il a retenu le nom, le marquis Riccardi. Là du moins, si les bossages tiennent encore une grande place, les riches moulures ne sont pas exclues, et la grâce marche de pair avec la force.

Au palais Ruccellai (1460-1466), la tendance indiquée s’accentue de plus en plus. Non seulement des refends sont substitués aux bossages, mais des pilastres se dressent à chaque étage entre les fenêtres. Ce dernier parti, qui constituera plus tard l’un des traits saillants de la manière de Bramante, mérite particulièrement d’être remarqué.

On le retrouve, en dehors de Florence, au palais Piccolomini, à Pienza (1462), que Pie II fit bâtir par Bernardo Rossellino. Aussi, bien que, à propos du palais Ruccellai, le nom d’Alberti ait été souvent mis en avant, est-il permis de songer à son contemporain.

En dernier lieu, citons, à Florence, le palais Strozzi, commencé en 1498. Le Cronaca, auquel il est dû, n’a jamais été mieux inspiré. On pense, en le voyant, au palais Riccardi, dont il reproduit les données générales. De même ressemble-t-il beaucoup au palais Spannocchi, à Sienne, œuvre aujourd’hui reconnue de Cecco di Giorgio.

Les palais florentins du xve siècle, le palais Pitti excepté, ont toujours les deux étages sur rez-de-chaussée dont ils se composent éclairés par des fenêtres géminées. Sous ce rapport, on peut rapprocher d’eux non seulement différents palais de Sienne et de Pienza, mais encore le palais Corner-Spinelli, à Venise, généralement attribué à Pietro Lombardo. Ajoutons que le plein cintre est également l’arc préféré pour les grandes ouvertures du rez-de-chaussée. Les baies rectangulaires ne firent leur apparition qu’au xvie siècle, avec l’influence romaine dont nous retrouvons la trace, d’une part, au palais Bartolini, œuvre probable de Baccio d’Agnolo, de l’autre, au palais Pandolfini et au palais Uguccioni, l’un et l’autre construits sur les dessins de Raphaël[2].

Bien que dans une large mesure le palais de Saint-Marc ou de Venise, élevé, à Rome, sous la direction de Giacomo da Pietra-Santa, pour le cardinal vénitien Barbo, le futur Paul II (1464-1471), sacrifie au goût nouveau, sa couronne de créneaux lui donne encore un aspect moyen âge. On remarque aussi que, par une exception bien rare au delà des Alpes, ses fenêtres sont à croisillons. Le vrai palais romain, en réalité, ne fait guère son apparition qu’avec Bramante, à la Chancellerie, dans les premières années du xvie siècle. Si le plein cintre tient encore une grande place, son rôle n’est plus dominant. À côté de lui, le rectangle prend d’autant plus d’importance que tout se trouve pour ainsi dire ramené à la même forme, grâce au développement supérieur des chambranles. La transformation complète s’effectua peu après au palais Farnèse, où San-Gallo, arrivant tout d’un coup à la perfection du genre, inventa les fenêtres à tabernacle. Désormais chaque baie, encadrée de pilastres, eut le plus souvent son linteau droit surmonté d’un fronton.

Peruzzi fut aussi, à Rome, un heureux constructeur de palais. On a vu (p. 54) avec quelle habileté il sut établir la façade du palais Massimi sur un plan irrégulier. Il n’excellait pas moins dans l’arrangement des détails, ainsi qu’en témoignent la Farnésine et la belle porte du palais Sacrati, à Ferrare.

Les palais bâtis hors des régions romaine et florentine sont très variés dans la distribution des éléments d’architecture ; les goûts individuels s’y donnent libre carrière. Palladio, Jules Romain, Alessi, Sansovino, pour ne citer que les plus célèbres parmi les architectes du xvie siècle, ont chacun une manière qui leur est propre. Mais cela n’empêche pas, au nord comme au midi, d’adopter certaines dispositions, de s’attacher à diverses formes dont la répétition constitue, entre édifices du même genre, un étroit lien de parenté.

Ainsi, l’espace occupé est sinon toujours rectangulaire, du moins déterminé par des lignes droites donnant quatre côtés. Le nombre des façades varie suivant qu’il y a isolement complet ou rattachement à des propriétés voisines. Mais, dans l’un et l’autre cas, l’arrangement est on ne peut plus simple. Au-dessus d’un rez-de-chaussée habituellement sévère et percé d’ouvertures rares et petites, le premier étage, le piano nobile, comme disent les Italiens, déploie sa belle ordonnance, que répète, en l’amoindrissant quelque peu, le second étage. Partout des fenêtres régulières et symétriques. Tourelles d’angle et avant-corps sont également bannis, nulle saillie en encorbellement[3], mais un couronnement plus ou moins magnifique, dont rien ne vient déranger la parfaite horizontalité. Bien différents des églises qui font pyramider leurs parties supérieures, ne se contentent pas d’élever bien haut une ou plusieurs coupoles, mais multiplient les frontons aux lignes rampantes ou arquées, les palais comptent, pour produire leur principal effet, sur la corniche qui les termine réellement, car s’il y a au-dessus une toiture, la pente n’en est jamais assez rapide pour permettre l’usage des lucarnes ou de tout autre motif capable d’attirer l’attention. Les architectes, qui, comme Palladio et Sansovino, se sont permis de découper sur le ciel balustrades, obélisques et statues, font pour ainsi dire bande à part, et les préférences se portent sur ceux dont la plus grande préoccupation a été la composition d’une corniche.

Entre les corps de bâtiments, une cour pourtournée de galeries existe invariablement. Quoi qu’on ait pensé à ce sujet, il n’y a là que bien peu de ressemblance avec l’atrium antique. Toujours le rez-de-chaussée est surmonté d’un ou de plusieurs étages, en sorte que l’intérieur comme élévation est la répétition de l’extérieur. Et les étages ainsi multipliés sont eux-mêmes parfois disposés en galeries qui suivent les précédentes dans la diversité de leurs combinaisons. Tantôt (palais Massimi), à l’imitation de ce que pratiquaient les Grecs, des colonnes portent un entablement ; tantôt (palais Farnèse), d’après le principe romain, des archivoltes sont bandées sous ce dernier membre d’architecture qui fait saillie et a pour supports des colonnes ou des pilastres engagés ; tantôt (palais ducal d’Urbin, palais Riccardi, palais de la Chancellerie), conformément aux coutumes des bas temps, des colonnes reçoivent directement sur leurs chapiteaux la retombée des arcs.

Les galeries dont nous venons de parler sont rarement plafonnées. On préfère à cette disposition trop simple une voûte en berceau avec caissons, ou même, le plus souvent, une voûte d’arêtes à la romaine. Quel que soit le parti adopté, du reste, une décoration peinte ou sculptée qui s’étale partout contribue à faire des galeries le centre artistique du monument ; là plusieurs peintres de premier ordre, Raphaël en tête, ont laissé leurs meilleures fresques.

Dans les palais italiens, rien ne manifeste extérieurement la présence de l’escalier. On ne trouve, comme dans nos châteaux, ni avancement destiné à le contenir, ni disposition particulière d’ouvertures au droit de son développement. La révolution en spirale peut également être considérée comme inconnue, puisque le seul exemple que l’on cite se voit à Venise, au palais Minelli, où il semble le résultat d’une influence étrangère. Partout il est fait usage de rampes droites que sépare à leur point de contact, dans les retours plus ou moins multipliés en sens inverse, un mur généralement plein, appelé par les praticiens mur d’échiffre.

Dans les régions centrales, même au xve siècle, sous l’influence de Brunellesco, nous l’avons déjà dit, la simplicité avait fait de grands progrès, et tout tendait à éliminer de plus en plus les ornements superflus. Mais au nord, particulièrement en Lombardie, les choses se passèrent différemment, et les monuments continuèrent à étaler un luxe décoratif véritablement extraordinaire. Sans sortir de Paris, on en peut juger par la porte du palais Stanga, achetée à Crémone il y a quelques années, et transportée au Louvre. Rien ne ressemble plus à certaines parties de la Chartreuse de Pavie, et ce n’est pas sans raison que le nom du sculpteur-architecte Omodeo a été mis en avant. Aux côtés de l’arcade en plein cintre, sur les montants font saillie deux colonnes, dont la moitié inférieure, divisée en quatre ou cinq tronçons inégaux par des élargissements et des rétrécissements heurtés, est assez tourmentée. De même la forme triangulaire des piédestaux correspondants manque-t-elle de simplicité, et peut-être y avait-il d’autres moyens d’échapper à la lourdeur. Ajoutons qu’en dépit de la modération des reliefs, de la discrétion relative de chaque détail, l’ornementation générale, par sa trop grande abondance, offense quelque peu le goût. On ne supprime pas sans danger jusqu’à la moindre surface lisse, et un monument de marbre demande à être traité autrement qu’une pièce d’orfèvrerie. Les contemporains l’ont si bien compris que cette porte est restée une pièce unique ; à Crémone ni ailleurs, on n’a été tenté de l’imiter.

Un genre de décoration assez souvent pratiqué, appelé par les Italiens a terretta, fut surtout porté par Peruzzi à son plus haut point de perfection. Il consistait, sur un enduit frais, en un dessin tracé en creux, dont toutes les lignes étaient remplies de blanc ou de noir. Pour obtenir ces clairs et ces ombres, on se servait d’un mélange de terre argileuse, de charbon pilé et de poussière de travertin. Sans beaucoup de frais et rapidement, une façade était ainsi couverte d’ornements et de bas-reliefs qui simulaient admirablement la sculpture.

Les palais ne sont pas seuls dignes d’attention. Il existe dans la plupart des villes de quelque importance des habitations de second ordre où beaucoup de talent a été dépensé. La chose, du reste, n’a pas lieu d’étonner quand on songe que, par exemple, à Rome, les gens de condition moyenne, connaissant la bienveillance et le désintéressement de Peruzzi, s’adressaient de préférence au célèbre architecte. Quatremère de Quincy, qui avait fait une étude particulière des charmantes façades, quelques-unes avec boutique au rez-de-chaussée, élevées dans différents quartiers, s’exprime ainsi à leur sujet : « Ces masses élégantes, vrais modèles du genre qui convient au plus grand nombre de propriétaires, seront toujours l’objet des études de quiconque désirera mettre le goût de la bonne architecture à la portée des classes moins opulentes de la société. C’est de semblables édifices que Poussin semble avoir fait un recueil pour en orner les fonds de ses tableaux et composer ces belles perspectives de villes antiques, qui, dans plus d’un de ses ouvrages, partagent, avec les figures, l’admiration du spectateur.

« Du nombre de ces maisons, qu’on prendrait pour des restes de l’antique Rome, sont celles principalement que l’on voit rue Borgo-Nuovo, et à l’entrée de la rue qui conduit en face du palais Farnèse. Toute description serait insuffisante à l’égard de semblables ouvrages, dont le principal mérite tient à une certaine grâce de diction, si l’on peut dire, qui ne saurait être comprise et définie que par un sentiment qu’on ne définit pas. Que dire, en effet, de ces élévations, si ce n’est qu’on y trouve un choix exquis des plus belles formes de fenêtres et de chambranles, qu’on y voit les profils les plus purs, que les rapports entre les pleins et les vides y sont dans un accord parfait, qu’il y règne un ensemble de solidité sans lourdeur, de richesse sans luxe, de caractère sans affectation.

« Les ouvrages de ce genre ne sauraient donc être trop étudiés par les jeunes architectes qui, frappés des grandeurs de l’antique Rome, oublient trop souvent que les villes se composent de maisons, et que leur beauté dépend plus du bon goût répandu par l’art, dans les simples ordonnances des habitations particulières, que de l’érection de grands monuments, dont plusieurs siècles parviennent à peine à voir la fin[4]. »

§ IV. — villa.

Quiconque a lu la lettre où Pline le Jeune décrit son cher Laurentin[5] peut se faire assez bien l’idée de ce que furent, au temps de leur splendeur, les plus célèbres maisons de campagne élevées par les architectes de la Renaissance. Sans doute, les bâtiments tiennent une grande place, mais le logement proprement dit est très restreint. Autour des cours assez nombreuses qui affectent différentes formes se succèdent presque indéfiniment des pièces d’apparat. Ce ne sont que grandes salles richement ornées, longues galeries et élégants portiques. Puis viennent des terrasses ménagées avec art, des jardins savamment dessinés, avec accompagnement de grottes fraîches, de bassins et de pavillons. On comprend que Charles VIII et son entourage aient été séduits par tant de choses si nouvelles pour eux. Ces habitations largement ouvertes, où tout semblait fait pour le plaisir des yeux, ne rappelaient guère les sombres châteaux d’au delà les monts. Aussi, suivant l’expression antique, leur donnait-on le nom de villas, qui implique l’idée d’un lieu de repos où la vie s’écoule facilement, au milieu de la paix et de l’abondance.

Quelques villas comme le Poggio à Cajano, dont Laurent le Magnifique confia la construction à Giuliano da San-Gallo, comme le Belvédère, que le duc de Ferrare, Alphonse Ier, fit élever dans une île du Pô, étaient relativement assez éloignées de tout centre d’habitation ; mais, en général, grands seigneurs et riches prélats, qui n’aimaient guère à quitter pour longtemps le théâtre de leur activité, choisissaient de préférence quelque endroit où ils pouvaient se rendre facilement. C’est pourquoi tout, de plus en plus, fut consacré au luxe et à la vaine ostentation. À proprement parler, le Poggio Reale, aux portes de Naples, la Vigna del Papa Giulio, la villa Madama, sous les murs de Rome, ne pouvaient recevoir des hôtes, même durant une seule nuit. Elles avaient été bâties pour servir de cadre à une fête, et il ne fallait pas en demander davantage. Leurs dispositions les faisaient rentrer dans la catégorie des casinos, c’est-à-dire des constructions de plaisance annexées à certaines villas. Du reste, à Rome, où le petit nombre des habitants contrastait si étrangement avec l’immensité de l’enceinte, il n’était pas souvent besoin d’aller chercher au dehors un espace inoccupé. La villa Lante, œuvre de Jules Romain, pouvait s’étendre à son aise sur le Janicule, comme la villa Medici, à laquelle Michel-Ange mit, dit-on, tardivement la main, sur la colline du Pincio. Quant à la villa Pia, ce chef-d’œuvre de Ligorio, on sait combien elle semble perdue dans les jardins du Vatican.

Nous avons déjà parlé de la villa Rotonda, bâtie par Palladio, sur les flancs du Berico, près de Vicence. Il n’y a pas dans le nord de l’Italie d’édifice plus célèbre. Au lieu de se contenter, comme d’habitude, de rattacher les uns aux autres différents corps de logis, l’architecte a si bien combiné toutes les parties d’une masse unique que l’effet produit est véritablement prodigieux.

Vasari parle avec enthousiasme de la villa connue sous le nom de Monte Imperiale, aux environs de Pesaro[6]. C’était, si nous en jugeons par les plans, une construction d’un caractère particulier, tenant à la fois de l’habitation de ville et de l’habitation de campagne. Jérôme Genga, que le duc d’Urbin, François-Marie, époux d’Éléonore de Gonzague, avait, en 1528, mis à la tête des travaux, n’aimait pas à suivre les routes battues. Il disposa donc, non pas à mi-côte, mais tout à fait en bas, une sorte de grand palais, latéralement précédé d’avant-corps inégaux et surmontés de campaniles. La cour, qui se déployait par derrière en grand rectangle fermé, se trouvait ainsi au niveau du premier étage. Puis venait une terrasse ou plutôt un parterre de broderies, coupé d’eaux jaillissantes, où l’on accédait du mezzanino. Ce dernier desservait également le jardin à la suite, vaste espace un peu plus long que large, bastionné à ses angles postérieurs.

Dans certaines provinces où l’autorité du prince était sans cesse mise en question, on avait parfois pris le parti de combiner le soin de la défense avec les raffinements du luxe et tous les agréments d’une vaste habitation. Les descriptions que les historiens nous ont laissées des deux châteaux de Milan et de Pavie montrent que les Sforza trouvaient à l’abri de fortes murailles ce que d’autres cherchaient au milieu de la campagne. De même, le château de Ferrare, baptisé du nom de Sans-Souci[7] par le duc Borso (1450-1471), qui l’avait enrichi d’admirables peintures, sous une apparence guerrière et sombre, constituait-il un délicieux séjour. Mais ces exemples étaient rares, et l’on ne peut en aucune façon considérer comme présentant une force de résistance le grand et beau château de Caprarola. Si Vignola, qui avait été laissé libre par le cardinal Farnèse d’agir à sa guise, a adopté la forme pentagonale, c’est uniquement parce que, dans un endroit élevé, au milieu d’un pays pittoresque, il y avait tout avantage à varier les points de vue. Quant aux bastions, ils ne sont que simulés, et l’on ne doit guère en tenir compte, bien que leur présence contribue à donner à l’ensemble l’aspect d’un château proprement dit plutôt que d’une simple villa.

§ V. — hôtels de ville, hôpitaux, collèges, ponts, etc.

En Italie, où la vie municipale fut de bonne heure très intense, on ne doit pas s’étonner de rencontrer beaucoup d’hôtels de ville qui remontent au moyen âge. Florence, Sienne, Volterra, Arezzo, Plaisance, Mantoue, Crémone et tant d’autres dont la mention ne serait ici d’aucune utilité, sous les noms les plus divers — palazzo publico, palazzo pretorio, palazzo della Commune, palazzo del Consiglio, palazzo del Podestà, broletto, — quand la Renaissance apparut, possédaient depuis longtemps, pour la discussion de leurs intérêts, des édifices importants que tout faisait un devoir de ne pas renouveler sans nécessité. Aussi, en dehors de Lucques, de Bologne et de Padoue, aurait-on peine à trouver quelque chose à glaner durant le xve siècle. Et dans la seconde ville, il ne s’agit même pas d’une complète reconstruction : la façade seule du vieux palais municipal, sous la direction de Fioravante, en 1485, changea de physionomie. Au rez-de-chaussée fut ajouté un portique dont l’appareil à bossages ne contraste pas autant qu’on aurait pu le craindre avec les pilastres couverts d’arabesques du premier étage.

Le xvie siècle se trouve un peu mieux partagé. Dès le début, Vérone et Brescia font appel à un habile architecte vénitien, du nom de Formentone, qui réussit à créer des types du goût le plus exquis. Puis Vicence et Bergame s’adressent la première à Palladio, la seconde à Scamozzi. Bien que dans la même région, la variété ne laissait donc rien à désirer, et les différentes époques étaient suffisamment représentées.

Le palais du Conseil, à Vérone, a été longtemps mis au compte de Frà Giocondo ; mais cette opinion n’est plus soutenable depuis qu’un savant italien a publié le résultat de ses consciencieuses recherches[8]. Quant à l’attribution à Formentone, indiquée ici pour la première fois, elle se fonde sur la ressemblance avec le palais communal de Brescia, œuvre authentique du maître. Des deux côtés, c’est le même esprit qui préside à la conception générale, le même parti pris de décoration faisant songer, entre les fenêtres, à une application de marqueterie, le même étalage de statues se découpant au sommet sur l’azur du ciel. Ajoutons que les dates sont loin de faire obstacle, puisque les travaux commencèrent à Vérone en 1500 et à Brescia en 1508.

La basilique de Vicence n’est pas autre chose qu’un hôtel de ville ; aussi fallait-il de nouveau mentionner un monument célèbre à tous égards, celui peut-être où Palladio a montré le plus de talent. Car il ne s’agissait pas de procéder sur plans disposés à sa fantaisie, mais de consolider, en l’enveloppant, un vieil édifice. Le double étage de portiques inventé pour la circonstance, non seulement répond au but cherché, mais constitue encore une œuvre pleine d’harmonie et de noblesse.

En même temps que des hôtels de ville la Renaissance construisait des hôpitaux, et il faut bien avouer qu’elle a rarement été mieux inspirée que dans certains de ces derniers édifices où, par un sentiment de délicatesse, au moyen de terres cuites émaillées, les notes gaies se trouvent multipliées plus que partout ailleurs. Ainsi, à Florence, la façade de l’hôpital des Innocents est décorée d’une série d’enfants, les uns emmaillotés, les autres à moitié débarrassés de leurs bandelettes, qui se détachent en blanc et en bleu sur le ton bruni de la pierre. À Pistoja, l’hôpital du Ceppo va plus loin encore, et sept bas-reliefs, représentant les Œuvres de Miséricorde, forment, au-dessus du portique, frise continue. Ces terres cuites, dont la renommée est très grande, sortent, les premières de l’atelier d’Andrea della Robbia, neveu de Luca, les secondes de celui de Giovanni, fils d’Andrea.

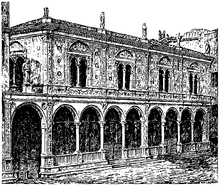

Les établissements d’éducation ne furent pas non plus négligés, et nous pouvons citer, à Rome, le Collège Romain, œuvre d’Ammanati, et celui connu sous le nom de Sapience, dont la majestueuse cour est entourée d’un double étage de portiques dessinés, dit-on, par Michel-Ange. Venise est encore mieux partagée, car parmi ses plus beaux monuments figurent la Scuola di San Giovanni Evangelista (1481), due à un inconnu ; la Scuola di San Marco (1485), élevée sur les plans de Martino Lombardo ; la Scuola di San Rocco (1517-1550), à laquelle travaillèrent successivement Bartolomeo Bon, Sante Lombardo et Antonio Scarpagnino ; la bibliothèque Saint-Marc (1530-1582) qui, même dans les parties terminées par Scamozzi, porte la vigoureuse empreinte de Sansovino. Le célèbre architecte est encore l’auteur, à Padoue, du palais de l’Université (1552), remarquable par les beaux portiques de sa cour intérieure.

On sait quelle réputation s’était acquise Frà Giocondo par la construction d’un pont sur l’Adige, à Vérone ; malheureusement, il ne reste rien aujourd’hui de ce remarquable ouvrage, et pour juger du savoir faire de la Renaissance en un genre difficile qui est plus du ressort de l’ingénieur que de celui de l’architecte, nous sommes obligés de descendre très avant dans le xvie siècle. Le pont dit de la Trinité, à Florence, dont les trois arches, tracées suivant une courbe elliptique, font le plus grand honneur à Ammanati, ne date que de l’année 1559. Quant au pont du Rialto, à Venise, composé d’une seule arche solide, mais manquant de beauté, après désistement de Scamozzi, auteur d’un premier projet, il fut exécuté sur plan nouveau par Antonio da Ponte, de 1588 à 1591.

La Renaissance, qui inventa les bastions et transforma l’art des fortifications, ne devait pas manquer de donner une physionomie toute particulière aux portes ouvertes dans les courtines. En ce genre, on admire avec raison les œuvres laissées par San-Micheli au Lido, près Venise (porte du fort Saint-André), et à Vérone (Porta Nuova et porte Saint-Zénon). L’énergie dans la construction ne saurait aller plus loin, bien que toute ornementation n’ait pas été négligée.

Les tombeaux, généralement appliqués contre les hautes parois des églises, nous retiendraient longtemps, si nous voulions les étudier en détail. Mais dans ces créations la part du sculpteur l’emporte de beaucoup sur celle de l’architecte, qui à peine est appelé à disposer certaines lignes, à combiner certains arrangements. Sauf au tombeau de Colleone, à Bergame, où le défunt est représenté à cheval, au centre figure toujours une statue couchée sur un sarcophage plus ou moins orné. Comme encadrement, un stylobate chargé d’inscriptions, enrichi d’armoiries ou de bas-reliefs, des colonnes, des pilastres, des statuettes étagées dans des niches, servant de support, soit à un entablement complet, soit à une grande arcade en plein cintre, Les principaux types que nous puissions citer sont à San Miniato, près Florence, le tombeau du cardinal Jacques de Bragance, dit le cardinal de Portugal (1470) ; à Venise, le tombeau du doge André Vendramin (1485) ; à Rome, église Sainte-Marie-du-Peuple, le tombeau du cardinal Ascanio Sforza (1505) et celui du cardinal de Castro (1506).

Les autels, les chaires, les fonts baptismaux rentrent encore bien moins dans notre cadre. Ce sont des œuvres de petite dimension, tout entières livrées au ciseau d’habiles artistes qui ne laissent guère de place, même pour de simples moulures.

En terminant, il y aurait quelques mots à dire des fontaines. Beaucoup d’entre elles, comme celle au nord du Palais Vieux, à Florence (1563), celle de la Piazza Maggiore, à Bologne (1564), n’ont été faites que pour étaler des statues ; la sculpture y domine au point de presque tout absorber. Mais quelques-unes, principalement dans les petites villes, sont conçues suivant un esprit différent. Leur physionomie pittoresque et leur utilité pratique ont été uniquement obtenues au moyen de lignes verticales et de plans successifs. Telle est, par exemple, la fontaine de la place della Rocca, à Viterbe, attribuée à Vignola (1566). Sa forme est octogonale, et tandis que, sur une moitié des faces, en alternant, des degrés conduisent au bassin principal où on vient puiser l’eau, sur l’autre sont disposés des abreuvoirs. Au centre s’étagent deux vasques d’où l’eau s’échappe en abondance par un grand nombre de têtes sculptées.

- ↑ Guillaume de Marcillat, dont Vasari a fait un « Guillaume de Marseille », était né, suivant les travaux les plus récents, à Montluçon (Allier). Son nom lui vient du village de Marcillat qui se trouve non loin de là. Entré de bonne heure dans l’ordre de Saint-Dominique, il résida quelque temps à Saint-Mihiel, en Lorraine, avant de se rendre en Italie.

- ↑ Raphaël, toutefois, a suivi les traditions florentines dans la porte du premier de ces palais et dans tout le rez-de-chaussée du second.

- ↑ L’exemple donné par Baccio d’Agnolo au palais Serristori, à Florence, n’a pas trouvé d’imitateurs ; en Italie, on ne se sert d’encorbellements que comme supports de balcons.

- ↑ Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes, t. Ier, p. 133-134.

- ↑ Epist., lib. II, 17.

- ↑ Opere, VI, 319.

- ↑ En italien, Schifanoja.

- ↑ Dei Lavori architettonici di Frà Giocondo in Verona dal nobiie G. G. Ortimanara. Verona, 1853.