Pièces de clavecin de Rameau offrent l’exemple, et les cadences de virtuosité, telles que Bach les introduit dans ses Fantaisies, échappent seules à la tyrannie des B. de mesure, contre lesquelles se prononce actuellement une vite réaction. On leur reproche à bon droit d’obliger la phrase musicale à « se mouler sur le quadrillage des temps forts » et de conduire un grand nombre d’interprètes vers « une exécution mécanique ». Dans les traductions de notations anciennes, on a essayé d’introduire, au lieu de B. de mesure, des virgules (Adler), par des traits verticaux formés de points, par des interruptions produisant des « blancs » dans la portée (Emmanuel) ; on a proposé leur suppression, en principe, et leur placement aux seuls endroits nécessaires pour marquer les parties accentuées du discours musical (Lenormand). Une tentative de ce genre a été faite par Conus dans ses Problèmes de Rythme pour le piano. La B., ainsi comprise, remplit le rôle des distinctions dans la notation du chant liturgique. — La B. oblique est susceptible de plusieurs interprétations, selon l’époque et le lieu de son emploi. Chez les musiciens anglais du xviie s., la B. oblique, simple ou double, placée au-dessus ou au-dessous de la note, est un signe d’ornement et indique le mordant, l’appoggiature ou l’acciacatura (voy. ces mots) ;

placée entre deux notes, elle commande leur

liaison au moyen d’une note de passage

ou de l’un de ces mêmes ornements ;

chez les luthistes et les clavecinistes, elle

sert ordinairement à prescrire l’arpègement ;

Pachelbel (1699) la place entre

les deux portées pour indiquer l’arpègement

successif des deux mains

sur le clavier. Depuis le xviiie s., la

B. oblique est un signe de répétition,

qui a été décrit ci-dessus, à l’article

Abréviation. — La petite B. oblique

qui traverse un chiffre dans la notation

d’un accord est un signe de diminution :

l’accord de trois sons avec

quinte diminuée se marque 5. Celle qui

traverse la queue d’une petite note

servant d’appogiature a pour effet de

la rendre brève ; c’est la « petite note

barrée » des auteurs classiques. (Voy.

Appogiature.) — La B. de silence est

un trait vertical placé dans l’intérieur

d’une mesure et remplissant un ou

plusieurs interlignes de la portée, selon

la durée qu’il représente. (Voy. Silence.)

— La double B. est un signe de

séparation entre les divisions principales

d’un morceau, et de terminaison

après son accord final. Elle devient

un signe de reprise par l’addition de

deux points, du côté qui regarde la

partie à reprendre.

Barrer, v. tr. Placer une barre dans l’intérieur d’un instrument. Tracer une barre dans la queue d’une petite note.

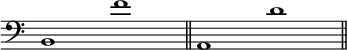

Baryton, n. m. 1. Voix d’homme intermédiaire entre le ténor et la basse, appelée au xviie s. en France concordant. Son étendue varie selon les individus :

J.-B. Martin († 1837), dont le nom servit longtemps à désigner certains rôles d’opéra-comique, Faure, Lassalle ont été de célèbres B. français. Parmi les rôles écrits pour ce genre de voix, il suffira de citer ceux de Don Juan, dans l’opéra de ce nom, de Mozart (1787), de Figaro, dans Le Barbier de Séville, de Rossini (1816), de Wolfram, dans Tannhäuser, de Wagner (1845), de Rigoletto, dans l’opéra de Verdi (1851). || 2. Instrument à cordes, à archet, tombé en désuétude après avoir joui d’une certaine vogue pendant le xviie et le xviiie s., en Allemagne et en Italie, où il était appelé viola di bordone. Ses dimensions et son accord étaient ceux de la basse de viole. Il était monté de cinq ou six cordes de boyau, passant sur la touche, et d’un nombre de cordes métalliques variant de sept à vingt-sept, tendues au-dessous de la touche, résonnant par sympathie, et qu’au besoin des doigts de l’exécutant pouvaient atteindre et pincer à vide, par une ouverture ménagée derrière le manche. Le prince Nicolas Esterhazy, au service duquel Haydn était attaché, ayant pour le B. une sorte de passion, le maître ne composa pour son usage pas moins de 175 ouvrages. || 3. Le nom de B. est joint à celui de quelques instruments à vent, bugle, saxophone, etc., pour en indiquer l’ambitus.

Barytoner, v. intr. peu usité. Chanter en voix de baryton.

Bas, basse, adj. 2. g. Qui est situé à la partie inférieure de l’échelle sonore. || Qui donne peu de son. Parler à voix basse : se dit de la voix chuchotée, sans inflexions sonores appréciables. On classait au moyen âge, sous l’appellation générale de bas instruments, ceux qui développaient peu de sonorité.