Souvenirs d’une cocodette/10

CHAPITRE IV

i mon mari avait pu savoir à quel prix

je m’étais procuré ce maudit argent,

quel affreux sacrifice je venais de faire

pour l’acquérir, il ne m’aurait peut-être

pas tuée[2]… Peut-être m’aurait-il adorée…

Qui sait ?

i mon mari avait pu savoir à quel prix

je m’étais procuré ce maudit argent,

quel affreux sacrifice je venais de faire

pour l’acquérir, il ne m’aurait peut-être

pas tuée[2]… Peut-être m’aurait-il adorée…

Qui sait ?

Il n’y eut entre nous qu’une légère discussion au sujet de ma tante Aurore. Mon mari ne pouvait ignorer que la bonne femme avait très peu de fortune. Il me fallut inventer une petite fable ; raconter que ma tante m’avait donné ses économies, qu’elle avait engagé pour moi ses bijoux au mont-de-piété.

Quoiqu’il ne fût pas sot, mon mari fut bien obligé de croire mon « histoire ». Si les cent mille francs, en effet, ne m’étaient pas venus de ma tante, à qui aurais-je pu les emprunter ? Quand je vis mon mari bien convaincu de la réalité des choses, il me fallut courir chez ma tante Aurore, lui raconter nos embarras d’argent et inventer une autre fable pour expliquer la provenance des cent mille francs que, sans la consulter, je lui avais attribués. Mais ma tante devina tout. Elle m’aimait. Elle pleura, me serra longtemps sur son cœur.

Je disais :

— Ne m’accablez pas. Je suis dans la boue.

— Non. Tu n’es pas dans la boue. Tu ne connais pas, tu n’apprécies pas, comme tu le devrais, la portée de ton sacrifice. Tu es une sainte.

— Hélas ! non. Le chagrin de me voir perdue vous aveugle, ma chère tante. Je ne suis pas, et je n’ai jamais été une sainte. Je suis une femme bien malheureuse. Voilà tout.

Après cela, ma tante me dit que j’avais bien fait de lui attribuer le prêt de cent mille francs. Elle me promit, de plus, de n’en point parler devant mon mari, afin de le bien confirmer[3] dans sa confiance. Ma tante Aurore, comme la plupart des femmes qui ont beaucoup vu le monde, usé des petites licences de la vie, et mérité pour elles-mêmes l’indulgence de la société, était très compatissante, très bonne. Elle n’avait jamais besoin qu’on lui expliquât les nuances d’une affaire de sentiment. Elle les comprenait toutes par instinct.

Depuis lors, je revis plusieurs fois madame de Couradilles. Comme elle était connue de mon mari et qu’elle se doutait bien qu’il ne la verrait pas chez moi d’un bon œil, elle ne venait que le matin, à l’heure où elle savait qu’il allait se promener au Bois à cheval, et elle se présentait toujours sous le nom de la « blanchisseuse de dentelles ». Je la recevais sans cérémonie, dans mon cabinet de toilette, et, comme on ne se gêne pas entre femmes, je me coiffais et me vêtissais librement devant elle. Je ne me rappelle point, en ce moment, si j’ai suffisamment parlé du caractère particulier de sa beauté. C’était une petite, mignonne et vraiment très jolie personne, aux yeux pénétrants, aux cheveux d’un blond fauve, admirablement conservée. Quoiqu’elle eût quarante ans, disait-elle — il est bien possible qu’elle eût deux ou trois années de plus, — on ne lui en aurait pas donné plus de trente. Elle avait beaucoup vu le monde, connaissait l’univers entier, me répétait à satiété « que j’étais son idéal », avait toujours des[4] histoires plus drôles les unes que les autres à me raconter. Bien qu’elle fût un peu familière et cherchait constamment à « vous gagner à la main », son entrain m’amusait assez. J’avais du plaisir à la voir. Une sorte de liaison occulte finit par s’établir entre elle et moi.

D’une autre part, le baron de C***, enthousiasmé, me disait-il quand il me rencontrait dans le monde, par le souvenir du « bonheur qu’il avait goûté », était devenu peu à peu le commensal de la maison. Comme mon mari l’avait déjà chargé précédemment de quelques affaires, qu’ils étaient tous deux du même Cercle, qu’il m’avait été présenté dans le monde, ainsi que je l’ai déjà dit, il ne lui fut pas difficile de se faire amener chez moi par une connaissance commune. Il affecta de se montrer très rond, très bon enfant, de prendre le plus grand intérêt à notre situation, qui lui était connue, ajouta-t-il ouvertement, « par les on-dit du Cercle et de la Bourse. »

Cela n’était pas du tout maladroit de la part d’un homme qui ambitionnait, me dit-il à l’oreille dans un moment où l’on nous laissa ensemble, « la faveur de devenir mon amant de cœur et de le demeurer toujours. »

À ces ouvertures bienveillantes, mon mari, qui ne se méfiait naturellement de rien du tout, répondit que, grâce à l’obligeance de l’une de mes tantes, il avait pu apaiser nos créanciers les plus récalcitrants et faire prendre patience aux autres.

Là-dessus, le baron lui demanda, toujours amicalement, sur quelles ressources il comptait pour terminer la liquidation de ses dettes.

— Sur l’héritage de mes deux oncles.

— Cela me semble bien problématique.

— En effet.

— Vous feriez peut-être mieux de vous mettre dans les affaires, reprit le baron.

— Je ne demanderais pas mieux. Mais où ? Comment ? Chez qui ?

— Mon Dieu, chez moi.

L’affaire, étant ainsi entamée, ne fut pas longue à conclure.

Séance tenante, il fut convenu que mon mari entrerait dans la maison de banque du baron de C***, comme son fondé de pouvoirs. Son nom, son titre, ses grandes relations, la connaissance des opérations de Bourse qu’il avait acquise à ses dépens, étaient jugés des titres suffisants, et ses émoluments ou sa rémunération devaient être en raison des services qu’il rendrait à la maison de banque.

Madame de Couradilles fut nécessairement mise au courant, par moi, de cette situation nouvelle.

Elle ne manqua pas de me rappeler, à plusieurs reprises, que c’était à elle que je devais d’avoir fait la connaissance intime du baron. De là à me tirer de temps à autre de petits cadeaux, il n’y avait pas grand chemin à faire.

Elle en tirait également du baron, et de plus gros. Il fallut bien se laisser traire[5]. L’habile femme n’avait-elle pas notre secret ?

Voici, en peu de mots, quelle était la situation : Mon mari passait dans tout Paris pour « avoir fait un gros héritage, gagné des sommes considérables à la Bourse, et placé plusieurs millions chez le baron de C***, dont les affaires étaient embarrassées. C’est invariablement ainsi qu’on écrit l’histoire.

On expliquait ainsi leur association, et cela faisait beaucoup rire madame de Couradilles. Grâce à cette sublime invention, nous pûmes conserver notre train de maison, sans faire d’économies et sans nous réduire. J’avouerai même que, loin de diminuer, nos dépenses, à partir de ce moment, ne firent qu’augmenter. Je redevins, et me maintins la femme la plus élégante de Paris. Je ne crois pas avoir besoin d’ajouter que le baron, selon son aimable expression, continuait à être le « plus heureux des hommes ». Je n’avais pas d’amour pour lui plus que pour mon mari. La vérité est que je n’en avais jamais eu pour personne ; mais nous devions au baron notre position, et je ne croyais pas pouvoir me montrer ingrate.

Le moment me semble arrivé de dire quelques mots du caractère du baron de C***. Il était pour le moins aussi vieux que mon mari. Je me trouvais donc journellement entre deux espèces de satyres dont il me fallait à tout prix satisfaire les exigences. Une pareille situation n’était pas toujours facile, ni toujours amusante. Néanmoins, étant fille de ma mère, je trouvai le moyen de suffire à tout.

Je ne me rappelle pas si j’ai déjà dit que le baron de C*** était excessivement riche. C’était par dizaine de millions que sa fortune pouvait se compter. Ainsi qu’il arrive d’habitude, son avarice, sans être sordide, se trouvait au niveau de ses immenses revenus.

Cependant, il ne comptait point avec ses passions. Et ses passions étaient aussi nombreuses que tyranniques ; elles se composaient de tout ce qui peut flatter les sens et la vanité : femmes, chevaux, voitures, objets d’art, luxueux ameublements, et louanges exagérées, sans cesse répétées dans les journaux. Je dois dire, dès à présent, que ce féroce vaniteux, qui avait peine à racheter ses ridicules et ses travers par une certaine éducation et de bonnes manières, n’était pas Français. Et le plus curieux de la chose, c’est que nul, parmi ses amis les plus intimes, ne savait bien exactement quel était son pays.

Les uns le disaient Hongrois, d’autres Valaque, d’autres Américain, d’autres Russe. Il y en avait qui assuraient imperturbablement qu’il suivait la religion grecque ; d’autres, qu’il était de race juive. Si j’osais me permettre d’avoir une opinion sur ce sujet aussi scabreux, je dirais que le baron de C*** était à la fois tout cela : peut-être même encore autre chose. Le fait est qu’il aurait été difficile, pour ne pas dire absolument impossible, de rencontrer sur toute la surface de la terre un homme qui fût, en même temps, plus prodigue et plus lâche, plus mesquin et plus orgueilleux.

Il fallait absolument, il était complètement indispensable qu’il eût les plus beaux chevaux de Paris, la plus jolie femme de Paris pour maîtresse, les plus beaux tableaux de Paris, et qu’il gagnât toujours au jeu. La fortune des Rothschild, la galerie du marquis de Hertford, lui portaient bien un peu ombrage ; mais il en prenait son parti, disant que « sur la terre, il ne peut jamais être de satisfaction complète, » et que, puisqu’il fallait qu’il fût dans une situation inférieure vis-à-vis de deux personnages connus, autant valait que cette infériorité portât sur le chiffre de la fortune et les qualités des objets d’art, que sur autre chose. Cet « autre chose », c’était indubitablement moi. Et ce n’était pas sans ennui que je me disais qu’il pourrait bien se faire un jour que mon beau baron, par vanité, s’en allât partout se vanter d’avoir obtenu mes faveurs.

Il paraît qu’il était écrit que je ne pourrais jamais vivre tranquille.

À peine avais-je commencé à me mettre martel entête avec cette idée que mon mari, qui jusqu’alors, n’avait jamais paru se méfier de la présence continuelle du baron dans sa maison, se mit tout à coup, sans motifs, à être jaloux.

Et jaloux comme un tigre.

Selon ses propres expressions, « il avait mis le nez droit sur le baron ». Il ne cessait de me tourmenter à ce sujet, se servait de ce prétexte pour exiger de moi une soumission plus grande à ses désirs. Le baron averti, par moi, me conseillait de ne pas m’effrayer ; il disait qu’il trouverait moyen de parer le coup. Sur ces entrefaites, madame de Couradilles, qui avait la rage de se faufiler partout, afin de se réhabiliter dans l’esprit du monde, fit tant de platitudes auprès du baron, de mon mari et de moi-même, qu’elle trouva enfin le moyen de se faire admettre librement chez moi. Mon mari, tout en me disant que je ferais bien de me méfier d’elle, de faire attention à ne point me montrer avec elle en public, parce qu’elle ne manquerait pas de me compromettre, la recevait cependant à merveille, et ne se gênait pas pour lui dire devant moi toute sorte de galanteries[6].

J’ai su après qu’elle faisait depuis longtemps avec lui son petit métier, lui procurait secrètement des femmes du monde et des actrices.

Il affectait, tout haut, de n’être pas amoureux d’elle, mais je suis sûre qu’au fond, elle ne lui déplaisait pas du tout. De son côté, madame de Couradilles devenait de plus en plus familière avec moi. Elle me répétait sur tous les tons, avec toutes les formules aimables possibles, qu’elle n’avait rien vu de si beau que moi sur la terre et qu’elle m’adorait. Chaque fois qu’elle venait me voir, elle ne manquait jamais de se hausser sur la pointe des pieds pour m’embrasser, et, chose qui me choquait extrêmement, elle m’embrassait toujours sur les lèvres.

La première année que mon mari passa dans la maison de banque du baron de C*** donna de très beaux bénéfices. Il rendit de réels services et reçut une grosse somme pour sa part. Toutes les[7] dettes furent payées.

Ce succès, quelque espéré qu’il fût, ne diminua malheureusement en rien la jalousie du marquis. Au contraire[8]. Et l’on va le voir.

Quand la saison des chasses fut arrivée, nous partîmes tous pour Galardon. Cette charmante propriété de plaisance m’était échue en partage à la mort de mon père. Madame de Couradilles fit si bien des pieds et des mains qu’elle trouva le moyen de se faire inviter. Elle arriva là-bas plus fraîche qu’une rose, avec un plein fourgon de toilettes ébouriffantes. J’avais également invité ma tante Aurore et mon cousin Alfred. Mon cousin vint tout seul. Depuis mon mariage, le pauvre garçon ne venait me voir que de loin en loin. Il était devenu un homme éminemment distingué, avait fait, poussé par mon père, des études médicales fort remarquables ; tout dernièrement, il avait publié des travaux appréciés du monde savant sur les maladies du cerveau. Il était désigné pour aller très loin et monter très haut. Je dois dire dès à présent que, dans les rares occasions où j’avais revu mon cousin, il me fut facile de m’assurer qu’il m’adorait toujours, et de la manière la plus respectueuse. Il ne cessait de manifester les plus vifs remords au sujet de l’offense qu’il m’avait faite, disait que ce n’était qu’une polissonnerie d’écolier, qui ne pouvait se renouveler, que toute sa vie se passerait à expier cette offense et à me la faire

oublier. Je suis absolument certaine qu’il ressentait pour moi un amour véritable et chevaleresque ; qu’il ne demandait rien, ne cherchait à rien obtenir de moi qu’une affection fraternelle. Et moi, je me sentais si profondément, si grossièrement malheureuse entre les deux tyrans qui se partageaient les secrets et les voluptés de mon corps, que, mes souvenirs d’enfance aidant, je me laissais innocemment aller à ces douceurs de me sentir aimée et de commencer à aimer. C’était la première fois de ma vie : ce fut la seule. Une circonstance des plus éminemment dramatiques, dans laquelle mon cousin Alfred exposa courageusement sa vie pour moi, contribua encore à nous attacher l’un à l’autre.

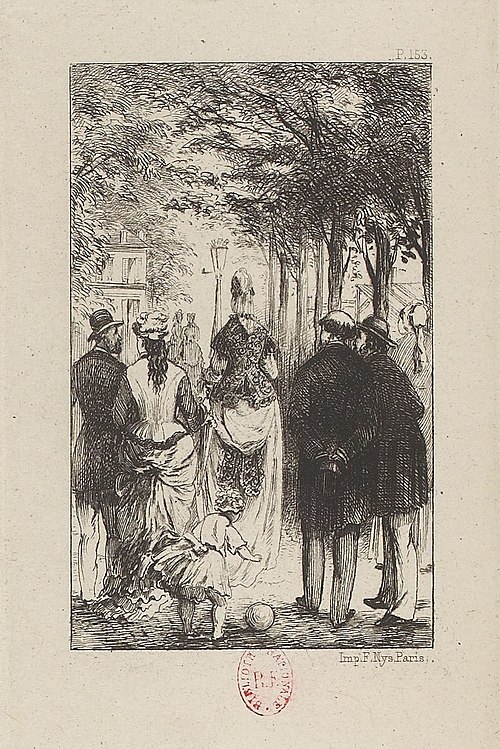

C’était par une chaude et lourde journée d’automne. Nous nous promenions tous au fond du parc, sous de grands arbres, du côté du village de Galardon. Le baron et mon mari marchaient devant, causant amicalement, en bons associés ; je les suivais à quelques pas au bras de madame de Couradilles, et mon cousin Alfred était en arrière. Tout à coup, de grandes clameurs retentirent, se rapprochant de nous, sans qu’il nous fût possible de rien voir. Enfin, un flot de paysans, armés de fourches, de faulx, de pioches, de bâtons, fit irruption dans le parc, poursuivant à travers de noirs tourbillons de poussière un chien énorme et dont le poil était souillé de fange, la gueule ensanglantée. Il était effrayant et tout hérissé. À ma grande frayeur, il fondait droit sur nous. Mon mari et le baron, en véritables gens d’affaires, soucieux avant tout de leur intérêt, s’écartèrent, le laissèrent passer. Éperdue de frayeur, j’étais tombée sur les genoux. L’horrible chien était là, tout près, sur moi. Je sentais son haleine fétide sur mon visage. Il me semble, en écrivant, que je la sens encore, toute brûlante. Madame de Couradilles, sans bien se rendre compte, j’aime à le croire, du danger que je pouvais courir, s’était sauvée du côté du château, en criant comme une folle.

Les clameurs des paysans excitaient le chien. Soudain, une ombre passa rapidement devant moi. C’était Alfred. Il se jeta résolument au-devant de l’affreuse bête, me couvrit de son corps. Cela se fit très vite. Avec une présence d’esprit inouïe, il mit le genou droit à terre, faisant face au chien, puis il tendit devant lui son bras gauche replié, comme pour défendre son visage et attendre la mort. Je me tenais blottie derrière lui, à deux genoux dans la poussière, et j’étais tout regards, comme pétrifiée. Le chien, voyant ce bras tendu devant lui, recula un peu, puis, prenant son élan, il se jeta dessus comme un furieux, et le mordit cruellement.

Il s’était élancé avec une telle force que mon cousin fut renversé sur moi par le choc, et nous roulâmes tous trois à terre. Un paysan, un peu plus résolu que les autres, arriva sur ces entrefaites et cloua le chien sur le sol avec sa fourche.

Le baron et mon mari revinrent alors pour m’aider à me relever.

Il était temps. Ils n’eurent d’autre peine que de me tirer par les bras. J’avais été littéralement roulée de la tête aux pieds dans la poussière, et mon valeureux cousin était plein de sang. Quand nous fûmes parvenus à nous traîner jusqu’au château, Alfred, qui avait reçu vingt morsures et qui, en sa qualité de médecin, savait que l’hydrophobie ne fait pas grâce, descendit promptement à la cuisine, fit chauffer jusqu’au rouge une branche de pincettes brisées, brûla lui-même ses plaies avec cette tige de fer le plus profondément possible, puis avala une potion qu’il avait composée lui-même, et enfin monta se coucher.

Il fut quinze jours très gravement malade, et ce fut moi qui le soignai. Il n’évita la mort que par un miracle. Il avait constamment la main dans la mienne, me disait qu’il était heureux d’avoir exposé sa vie pour moi. Il savait que le chien était enragé, il n’avait pas pu se méprendre à ses allures. S’il s’était élancé au-devant de lui, lui offrant son bras à dévorer, c’était qu’il avait vu l’horrible bête fondre sur moi, et qu’il n’ignorait pas qu’un chien hydrophobe cherche toujours à mordre tout ce qui se présente sur son passage. Ainsi, il avait bien réellement exposé sa vie pour conserver la mienne.

N’ayant pas d’armes pour se défendre, il n’aurait eu qu’à laisser passer le chien, qui ne voyait que moi et n’en voulait qu’à moi, pour préserver ses jours.

Cet horrible accident fit plus pour rapprocher mon cœur de celui d’Alfred que n’auraient pu faire des années de la cour la plus assidue. Mon cher cousin s’était si noblement dévoué, en toute connaissance de cause, pendant que les deux hommes à qui j’appartenais s’esquivaient prudemment, que, rien qu’en y pensant, je sentais des larmes de reconnaissance me monter aux yeux. À partir de ce jour, je ne crus même pas devoir me gêner pour lui montrer l’affection que je ressentais pour lui. C’était moi seule qui lui donnais tous les soins que nécessitait son état, préparais ses tisanes, les lui faisais boire en soutenant sur mon bras sa tête charmante. Dès qu’il put se lever, en portant son bras en écharpe, à cause des morsures et des brûlures, qui n’étaient qu’imparfaitement cicatrisées, ce fut encore moi qui lui fis faire autour du château ses premières promenades. Nous ne parlions jamais que de nous-mêmes. Nous nous réfugiions tout entiers dans les régions les plus vagues et les plus élevées du sentiment.

Je ne saurais exprimer très exactement la nature des impressions diverses que je ressentais dans l’intimité d’Alfred. Ces impressions n’avaient absolument rien de sensuel. Cela me semblait doux de me trouver auprès de lui, de sentir sa main dans la mienne ; tout ce qu’il me disait me paraissait charmant. Voilà tout.

Cet état délicieux, qui se composait d’une certaine langueur et d’aspirations un peu confuses, n’avait aucun rapport avec la passion.

Tel qu’il était, il me plaisait.

J’aurais voulu qu’il pût durer toujours.

À ma grande surprise, le baron, loin de paraître contrarié d’une intimité qui pouvait, au moins, lui inspirer des doutes sur ma fidélité, s’en montrait ravi. Quel intérêt y avait-il donc ? Je l’interrogeai.

Il me répondit fort tranquillement qu’il « ne prenait point mon cousin au sérieux, qu’il n’était pas un homme chic, et que mon mari ayant le ridicule d’être jaloux, ledit cousin lui semblait bon à remplir l’aimable office de chandelier. »

— Qu’est-ce qu’un chandelier ?

— C’est celui qui tient la chandelle.

— Je ne comprends pas.

— Je ne suis point assez savant pour vous expliquer l’origine du mot. Ce que je puis dire, c’est qu’on s’en sert pour désigner celui qui, sans s’en douter, favorise un commerce de galanterie.

Pauvre Alfred ! J’acceptai pour l’homme que j’aimais ce rôle de victime. Il est vrai que je ne pouvais guère agir autrement. Mon mari n’était plus jaloux du baron. Ce qu’il y eut de pire, c’est que la Couradilles, qui ne pouvait pas retenir sa langue, sans doute pour se faire bien venir d’Alfred et l’inciter à songer à elle, lui apprit tout, lui dit que j’étais la maîtresse du baron de C***, lui révéla l’odieux et le ridicule du rôle qu’on lui faisait jouer. Mon cousin m’en parla. Ce ne fut pas pour m’accuser, mais pour me plaindre. Il me dit qu’il acceptait avec bonheur l’office de chandelier, afin d’éviter des scènes conjugales. Il ne me demanda pas de récompense pour sa généreuse conduite, et nécessairement il ne fut pas récompensé.

C’est ainsi que je fus contrainte d’agir envers le seul homme que j’aimai dans toute ma vie. Condamnée à être victime d’une débauche froide, je mourrai sans avoir connu les douceurs du véritable amour.

Mon mari, de son côté, n’était guère plus heureux que moi. Il ne s’était marié, on le sait, que dans le but de se procurer certaines satisfactions. Je ne cessais de m’y refuser.

Il avait donc trouvé en moi exactement le contraire de ce qu’il espérait.

Il avait beau me tourmenter, me supplier, inventer chaque jour quelque combinaison nouvelle pour me pervertir, je continuais à me montrer l’élève la plus revêche, la plus indocile. Mais il avait complètement pris le change et n’était plus du tout jaloux du baron. Alfred tout seul l’empêchait de dormir. Le baron s’estimait heureux d’être parvenu à détourner l’orage qui grondait sur sa tête. Mais il avait d’autres ennuis qui provenaient de moi. Il se plaignait sans cesse de ne pas me voir aussi complaisante qu’il aurait fallu l’être pour lui rendre, dans toute leur vivacité, les plaisirs qu’il avait perdus avec la jeunesse ; il mangeait du phosphore avec l’espoir de retrouver dans cet abominable poison quelques restes de sa vigueur passée ; enfin, malgré quelques satisfactions qu’il tirait de sa fortune, il menait, grâce à mes caprices et à ma détestable humeur, une existence qui manquait de charme.

Alfred souffrait et soupirait. Je faisais de même. Telle était la situation des choses, lorsque survint un événement tellement étrange, inouï, que je ne sais comment m’y prendre pour le raconter. Après plusieurs années, j’en tremble encore.

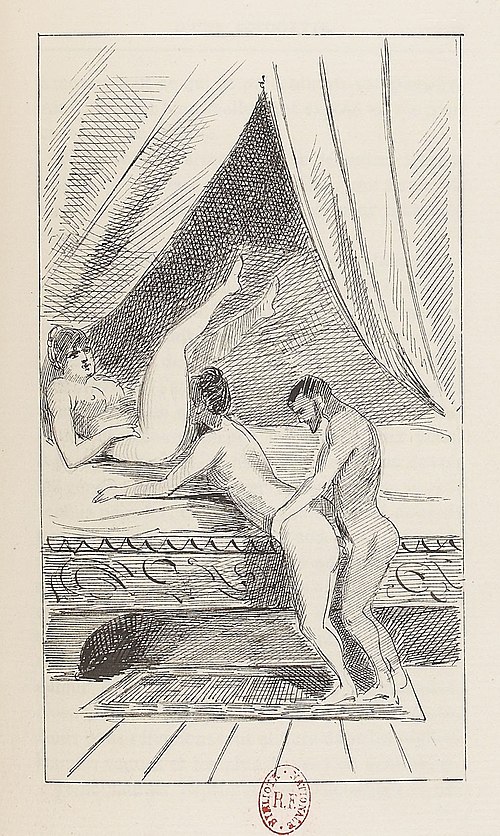

C’était le soir. Il devait être un peu plus de minuit. Depuis une heure, j’étais montée dans ma chambre et je venais de me mettre au lit. Je ne dormais pas. Je lisais. Une bougie m’éclairait, posée près de mon oreiller, sur ma table de nuit. La chambre que j’occupais à Galardon était percée de deux portes. L’une, située au fond de la pièce, ouvrait sur un corridor aboutissant à l’escalier ; l’autre, placée en face de mon lit, à douze pas, donnait dans une chambre d’amis qui, depuis quatre jours, était occupée par madame de Couradilles. Nous étions donc tout près l’une de l’autre, et, le matin, en nous habillant, nous nous faisions parfois de courtes visites.

La chambre de mon mari était située un peu plus loin, dans le même corridor. Celles de mon cousin et du baron de C*** se trouvaient à l’étage supérieur.

Je lisais donc, lorsqu’il me sembla entendre un léger bruit du côté de la porte condamnée de madame de Couradilles. Je me tournai de ce côté. Ce que je vis… c’était à ne pas en croire mes yeux. La porte venait de s’ouvrir, et, debout sur le seuil, immobile, silencieuse, se tenait une femme complètement nue.

Oui, complètement nue.

À la petitesse de sa taille, à la blancheur exquise de sa peau, à la couleur dorée de ses cheveux, à l’ensemble mignon et gracieux de toute sa personne, il me fut facile de reconnaître madame de Couradilles. Comme elle continuait à rester immobile, sans rien dire, ne sachant ce qu’elle faisait là, ce qu’elle voulait, quel était son but, en attendant qu’elle daignât l’expliquer, je pris un certain plaisir, je l’avoue, à promener mes yeux sur toutes les parties de son joli corps. Quoiqu’elle eût une quarantaine d’années, n’ayant jamais eu d’enfant, elle était aussi pure de formes qu’une vierge. Rien ne pourrait donner une idée de la beauté de ses seins, de la petitesse de ses pieds, de la cambrure de sa taille. C’était la perfection dans le joli.

Madame de Couradilles avait peut-être compté sur l’examen auquel je me livrais, un peu malgré moi, pour troubler mes sens. Elle posait donc, paraissant s’exercer à faire valoir toutes les gentillesses de son corps, se tournant lentement de côté et d’autre. Cependant, comme elle ne pouvait continuer à se livrer à ce gracieux manège pendant toute l’éternité, elle se décida à faire quelques pas en avant, d’un air embarrassé et les mains pendantes. Elle se dirigeait vers mon lit. Mais alors, révoltée de l’impudicité de cette femme, et, tendant le bras vers elle :

— Qu’est-ce que vous faites-là ? lui dis-je. Que me voulez-vous ? Est-ce que vous êtes folle de venir ainsi me trouver dans un tel état, à une pareille heure ?

Elle ne répondit pas un mot. Alors je repris :

— Si c’est une plaisanterie que vous faites, elle m’offense, je la trouve d’un goût détestable. Retirez-vous !

Elle continuait à avancer, le bras gauche replié par devant, sur la ceinture, en balançant les hanches, absolument comme si elle avait été vêtue et qu’elle eût eu une élégante jupe à faire valoir, ce qui lui donnait un air gauche. Et elle avait les yeux baissés. Cependant je me sentais de plus en plus impatientée de la prolongation de cette scène. C’est pourquoi je pris le parti de sauter à bas du lit et je courus vers madame de Couradilles. J’étais alors sérieusement inquiète et ne comprenais rien à ce qui se passait.

Je la pris dans mes bras.

— Avez-vous donc réellement perdu l’esprit ? lui demandai-je. Vous me faites de la peine. Je vous en prie, si vous m’aimez, allez vous recoucher.

— Si je vous aime ! murmura-t-elle.

Nous étions alors tout près de mon lit, elle, toujours complètement nue, moi, en chemise. Elle commençait à grelotter.

— Dieu, que j’ai froid ! s’écria-t-elle.

— Il y a bien de quoi. Que signifie une pareille idée ?

Elle m’étreignait la taille.

— Laissez-moi coucher près de vous, dit-elle. Vous me réchaufferez.

Quand nous fûmes toutes deux sous mes draps, elle se serra contre moi, grelottant toujours. Elle m’avait passé les bras autour du cou. Elle me baisait les yeux et les joues. Elle avait les lèvres brûlantes.

C’est encore plus extraordinaire que ce qui se passait à mon couvent ! me disais-je.

Cependant, je voulais à toute force avoir l’explication de ces démonstrations singulières. Je la pressai de me répondre.

— Est-ce une maladie qui vous prend ? lui demandai-je. Est-ce de la folie ?

Elle m’étreignit avec plus de force encore.

— Malheureuse ! Ne comprenez-vous pas ? me répondit-elle. C’est de l’amour. Oui, c’est l’amour le plus violent, le plus indomptable. Et le plus incompréhensible, hélas !

Elle s’agitait et elle me serrait. Je sentais tout son corps bouillir sur le mien. Moi, j’étais toujours froide comme le marbre.

— C’est véritablement une folie ! lui dis-je. Est-ce qu’il peut y avoir de l’amour entre deux femmes, deux personnes du même sexe !

Elle se détacha de moi.

— Êtes-vous donc si innocente, si niaise ? C’est à ne pas le croire, placée comme vous l’êtes entre deux hommes aussi expérimentés que le sont votre amant et votre mari.

Puis, me ressaisissant et me prodiguant les baisers les plus enflammés :

— Tu ne comprends donc pas que je t’adore ?

— S’il en est ainsi, je vous plains, quand même je consentirais à me laisser aimer de vous, et je n’y consens pas, car c’est une folie ! nous sommes toutes deux femmes. Comment faire ?

Elle ne répondit rien. Mais elle sauta à bas du lit. Puis, saisissant les draps et la couverture, elle les repoussa dans la ruelle.

Et alors, à ma grande stupeur, sans que je pusse me défendre, elle me saisit par les deux jambes.

Et je fus violée, bel et bien.

Mais cela n’était rien encore. Quelque stupéfiante que la chose me parût, elle n’était rien du tout, non, rien du tout. Ce qui allait m’arriver maintenant dépassait tout, même le rêve, même le délire. Au moment où je commençais à me résigner à mon inconcevable martyre — on sait que toute tentative d’exciter mes sens était un supplice pour moi, — un pas d’homme retentit dans le corridor et s’arrêta devant ma porte, comme si quelque indiscret eût regardé ce qui se passait dans ma chambre par le trou de la serrure, ou écouté à travers l’huis. Je me sentis soudain plus morte que vive. Madame de Couradilles ne se dérangeait pas de l’attentat inouï auquel elle se livrait sur ma personne. Tout à coup, la porte s’ouvrit, une ombre noire apparut sur le seuil, et, grâce au courant d’air qui arrivait du corridor, à ma grande terreur, ma bougie s’éteignit.

Madame de Couradilles ne se dérangeait toujours pas. Elle était attachée à moi comme une sangsue. Le parquet se serait mis à brûler sous ses pieds, je crois, qu’elle n’aurait pas fait un mouvement pour s’enfuir. La chambre était obscure. Cependant, et malgré mon trouble, il m’était possible de distinguer confusément les objets. L’ombre venait de quitter le seuil et s’approchait. Elle avait l’apparence et le pas d’un homme. Je me disais : « Un homme, soit. Mais quel homme est-ce ? » En effet, il y avait trois hommes au château, et tous les trois avaient ou pouvaient se croire le droit de pénétrer la nuit, sans frapper, dans ma chambre.

L’homme avançait toujours. Lequel est-ce, de mon mari, du baron, ou de mon cousin ? Impossible de rien reconnaître. Il y avait quelque chose de véritablement effrayant pour moi dans cette situation. L’homme était près du lit, à ma tête, contre mon oreiller.

Son visage, cependant, se baissa vers le mien, puis me donna un baiser bien tendre. Et je reconnus mon mari.

Le seul des trois, il portait toute sa barbe. C’est à cela que je le reconnus.

« Je suis morte ! me dis-je immédiatement. Il est affreusement jaloux, ne cesse de m’entretenir des excès auxquels la jalousie pourrait le porter ; me surprenant ainsi, dans cet étrange flagrant délit, avec madame de Couradilles, jamais il ne consentira à croire à la réalité des choses ; jamais, quoi que je dise, il n’admettra qu’elle me fait violence, et que je souffre, moi, de ce qu’elle fait. Il me supposera de connivence avec elle, et il va m’étrangler tout net ! »

Ainsi me disais-je. Et, en moins d’une seconde, je m’attendis à comparaître devant Dieu. Déjà, je m’imaginais sentir des mains crispées autour de mon cou.

Mais j’étais un peu loin de compte.

Juste au moment où j’appréhendais de mourir sous l’explosion de la fureur de mon mari, je le vis se retirer vers le pied du lit, à cette place où se tenait madame de Couradilles. Et pendant que cette femme enragée continuait sur moi son travail de Lesbienne, il abusait d’elle sous mes yeux.

Voilà le mari que j’avais ! Très bon enfant, au fond, quand on ne le gênait pas dans ses passions. S’il avait eu l’empire du monde, il l’aurait donné volontiers pour se procurer un nouveau plaisir. Très étonnée qu’il se fût conduit avec tant d’amabilité à l’égard de madame de Couradilles, j’interrogeai celle-ci quelques jours plus tard. À ma grande honte, elle m’apprit que dans cette nuit de débauches, elle avait été de connivence avec mon mari, que la première idée de la chose venait de lui, qu’il lui avait même offert à l’avance une belle somme pour l’amener à se soumettre à ses désirs.

À la suite de cette affaire, je rompis avec madame de Couradilles, et, quelques mois plus tard, je me séparais de mon mari. Je ne saurais trop dire pourquoi l’idée de cette séparation se mit dans ma tête. Je ne pouvais plus prendre sur moi de me soumettre aux fantaisies amoureuses d’un homme que je n’aimais pas. Je voulais être libre et vivre à ma guise[9]. Nous nous séparâmes à l’amiable, afin de ne pas faire de scandale. La chose, néanmoins, fit un bruit énorme. Personne au monde ne connut les véritables motifs de cet événement, qui n’avait rien en soi que de fort vulgaire, mais dont les journaux crurent devoir entretenir le public pendant plus d’un mois.

Chacun, de son côté, inventa des causes différentes pour justifier à ses propres yeux l’opinion qu’il s’était faite de moi, de mon mari, à propos d’une affaire qui ne concernait que nous deux seuls. La vérité toute nue, c’est que, après plusieurs années de mariage, mon mari et moi, nous ne nous plaisions pas. Ma mère me donna tort. Le baron de C*** me quitta[10], disant que « j’étais folle[11] », qu’une femme pouvait tout faire, mais ne devait jamais se séparer de son mari, qu’elle se devait, avant tout, à son intérieur.

Quel néant que les hommes !… C’était mon intérieur que regrettait celui-là, la société qu’il y rencontrait, il ne regrettait que cela. Être l’amant de l’une des femmes les plus « à la mode » de Paris, cela flattait sa vanité ; mais avoir « un collage » — ce sont ses nobles expressions — avec une femme séparée de son mari, cela ne pouvait convenir, en aucune manière, à un homme comme lui, qui jouissait d’une position hors ligne et de la considération universelle.

Il me quitta donc[12], non sans avoir assuré mon sort. C’était bien le moins qu’il pût faire, et la chose, d’ailleurs, avait été convenue entre nous depuis longtemps.

J’ai vendu Galardon, qui ne me rappelait que des souvenirs pénibles.

J’ai pris le monde en haine, en dégoût. Afin de mieux le fuir, je me suis retirée sur la frontière de Paris, à Auteuil. Mais là encore, hélas ! il me poursuit. La funeste beauté à laquelle je dois les tourments de ma vie l’attire par moments encore. On sait que je suis là. On vient. On prend l’habitude de revenir. C’est en vain que je me dérobe. Je fuis les femmes avec autant de soin que les hommes. Mon cousin même… le seul être qui m’ait véritablement aimée, que j’ai si mal récompensé, je ne le vois plus. Tous les hommes qui m’ont approchée n’ont eu l’idée de tirer de moi que des satisfactions matérielles. Je ne m’y suis que trop prêtée. J’en ai assez, j’en ai assez, j’en ai assez. Je suis exaspérée d’avoir été si longtemps regardée, d’être toujours considérée comme une « machine à plaisir ». Bien malgré moi, j’ai été cette machine. Je ne veux plus l’être pour personne. Et ce n’est pas par chasteté rétrospective, par austérité, par un sentiment tardif du devoir ; c’est tout simplement que tout cela m’assomme !

Je sais que j’ai commis de grandes fautes. Mais je ne suis peut-être pas sans excuses. Comment, même malgré la froideur de tempérament dont je suis affligée, aurais-je pu ne jamais faillir avec les tolérances du monde, je pourrais dire « sa complicité », les exemples de ma mère et les enseignements de mon mari ? Je ne veux point me donner le ridicule de faire le procès à la société, qui, vraisemblablement, ainsi que le disait mon père, ne vaut ni plus ni moins que celle qui l’a précédée sur la scène du monde ; mais je ne puis cependant m’empêcher de remarquer que c’est à qui, dans les salons, poussera les malheureuses jeunes femmes, de toutes ses forces, à se mal conduire. En y réfléchissant à loisir, je ne me sens même point aujourd’hui aussi coupable qu’on le pourrait croire. Combien de femmes j’ai connues, mariées comme moi, mères, qui se sont vues un jour contraintes de se vendre, pour apaiser des créanciers impitoyables, et qui n’eurent même pas l’idée, comme moi, de racheter ce qu’il y avait de rachetable dans leur action, en sauvant leur mari de la ruine, sans qu’il pût soupçonner le moyen employé pour cela, le laissant honnête homme et considéré, et prenant le supplice et la honte pour elles !

Je n’ai donc pas d’amant, et n’en veux plus avoir. Et cependant, singulière contradiction, j’aime à plaire encore.

À qui ? À tous, en général, à personne, en particulier. Je le répète, je n’ai eu, dans toute ma vie, qu’une seule et véritable passion, celle de la toilette. Passion qui n’est point du tout inoffensive, car elle coûte cher. Heureusement que je ne manque pas des moyens nécessaires pour la satisfaire sans me voir obligée de subir encore les manies des hommes : je suis riche.

Je suis veuve. Je n’ai pas d’enfants. J’ai eu le chagrin de perdre ma mère.

Mes frères et sœurs sont mariés. Mon cousin Alfred est allé s’oublier[13] en Amérique. Retirée[14] avec mon excellente tante Aurore dans une petite maison entourée d’arbres et de fleurs située dans la partie la plus coquette du Bois de Boulogne, je m’exerce à mener une existence presque purement végétative.

J’ai cinquante ans[15]. Cet âge ; si redouté des femmes, ne m’a ni épaissie, ni alourdie, ni enlaidie.

Je ne crois pas avoir perdu une ligne de ma taille, si élégante et si haute. J’ai toujours les mêmes beaux yeux noirs[16], les mêmes sourcils noirs, les mêmes dents éblouissantes, la même bouche vermeille, le même menton expressif. Mais mes cheveux sont devenus blancs. Je les porte courageusement dans leur blancheur de neige, relevés tout autour du front sous une coiffe en forme de cœur, « à la Marie Stuart. »

Mes cheveux blancs contrastant avec mes yeux noirs, loin de me vieillir, me donnent l’air jeune, assure-t-on.

Je suis toujours extrêmement coquette de mes pieds. Je les soigne et les chausse avec autant de souci et d’élégance que je le faisais il y a trente ans. Et, de même, mes bas de soie rosée sont toujours rigoureusement tendus sur mes jambes.

- ↑ Variante, au sommaire, après jaloux ; lire : le baron n’est plus heureux. — Double Exécution. — Je m’affranchis pour vivre à ma guise.

- ↑ Variante, ligne 5, au lieu de ne m’aurait peut-être pas tuée ; lire : m’aurait peut-être tuée.

- ↑ Variante, ligne 3, au lieu de confirmer ; lire : enfoncer.

- ↑ Variante, ligne 6, au lieu de des ; lire : cent.

- ↑ Variante, ligne 12, au lieu de traire ; lire : faire.

- ↑ Variante, ligne 7, au lieu de galanteries ; lire : gauloiseries.

- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de les ; lire : nos.

- ↑ — ligne 5, au lieu de Au contraire, etc. ; lire :

Cette jalousie provenait de ce qu’il ne se sentait guère plus heureux que moi. Il ne s’était marié, comme on le sait, que dans le but de se procurer certaines satisfactions. Je ne cessais de m’y refuser. Il avait trouvé en moi exactement le contraire de ce qu’il espérait. Il avait beau me tourmenter, me supplier, inventer chaque jour quelque combinaison nouvelle pour me pervertir, je continuais à me montrer l’élève la plus revêche, la plus indocile.

Le baron, de son côté, avait d’autres ennuis, qui provenaient également de moi. Il se plaignait sans cesse de ne pas me voir aussi complaisante qu’il aurait fallu l’être pour lui rendre dans toute leur vivacité les plaisirs qu’il avait perdus avec la jeunesse ; il mangeait du phosphore avec l’espoir de retrouver dans cet abominable poison quelques restes de sa vigueur passée ; enfin, malgré quelques petites satisfactions de vanité qu’il tirait de sa fortune, il menait, grâce à mes caprices et à ma détestable humeur, une existence qui manquait de charme.

Telle était la situation des choses lorsque, à la suite d’une scène horrible que me fit le baron et dans laquelle il me rappela un peu trop grossièrement qu’il avait payé mes faveurs, je le mis à la porte de chez moi ; puis, voulant me soustraire d’un seul coup à tous mes ennuis, je me séparai de mon mari. Depuis longtemps, je me sentais profondément dégoûtée de l’existence avilissante que je menais entre ces deux hommes, existence aussi fastidieuse qu’avilissante. - ↑ Variante, ligne 8, après guise ; lire : Mon mari et moi.

- ↑ Variante, ligne 22, au lieu de me quitta, disant ; lire : que j’avais congédié, comme on sait, alla dire partout.

- ↑ Variante, ligne 23, après folle ; lire : ajoutant insidieusement.

- ↑ Variante, ligne 13, au lieu de Il me quitta donc, non sans avoir ; lire : Heureusement, quand je le congédiai, il avait.

- ↑ Variante, ligne 27, au lieu de s’oublier ; lire : s’établir.

- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de Retirée ; lire : La Couradilles vient encore me voir de loin en loin, par pure amitié. Elle aussi, elle s’est retirée des affaires. Elle a une grosse fortune. Je vis…

- ↑ Variante, ligne 6, au lieu de cinquante ans ; lire : cinquante-deux ans ; mais je n’en avoue que cinquante.

- ↑ Variante, ligne 12, après noirs ; lire : le même teint rosé.

- ↑ Variante, ligne 11, après maintien ; lire : le même meneo.

- ↑ Variante, ligne 11, après jeunesse ; lire : et auquel on m’a dit que je devais tous mes succès.