Astronomie populaire (Arago)/XX/02

CHAPITRE II

première détermination des dimensions et de la figure de la terre

Déterminer la figure de la Terre semble, au premier aspect, un problème insoluble. Comment, en effet, trouver la figure générale d’un corps recouvert de tant de hautes montagnes et sillonné par tant de profondes vallées ? Tous ceux qui ont vu l’Océan concevront que l’on ait voulu déterminer la forme générale de la portion liquide de notre globe ; mais étendre cette recherche aux continents, c’est, diront-ils, aborder une question sans solution possible. Examinons cependant.

On l’a souvent fait remarquer, les aspérités dont la peau d’une orange est recouverte n’empêchent pas que, pour tous les hommes, la forme générale de ce fruit ne soit globulaire. Eh bien, ne serait-il pas possible que la Terre eût de telles dimensions que, relativement, les plus hautes montagnes fussent plus petites que les rugosités de la peau d’une orange lorsqu’on les compare au diamètre total de son enveloppe ? Le résultat des mesures nous éclairera à ce sujet.

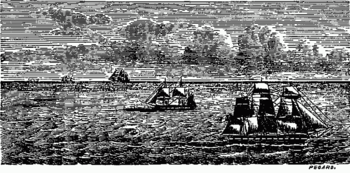

La surface de l’Océan, lorsqu’il n’est pas agité par les vents, est courbe ; cela résulte avec évidence de la manière dont un navire disparaît lorsqu’il s’éloigne de la côte. La limite visible de la mer, c’est-à-dire la ligne bleue qui forme la séparation apparente du ciel et des eaux, couvre d’abord les parties basses du navire (fig. 227 et 228).

par la disparition d’un navire s’éloignant de la côte.

A mesure que celui-ci s’éloigne, on perd de vue les voiles basses ; les sommets des mâts disparaissent les derniers. Si le navire se mouvait sur une surface plane, s’il disparaissait seulement à raison de la petitesse de l’angle sous-tendu, on perdrait de vue tout à la fois le pont, les voiles et le sommet des mâts.

La portion matérielle d’un navire qui a disparu pour une distance donnée, mesure en quelque sorte la courbure de l’Océan dans la direction suivant laquelle l’observation a été faite. Or, quelle que soit cette direction par rapport à la ligne nord-sud, la distance du navire à l’observateur étant la même, la portion du vaisseau qui disparaîtra sera toujours égale. De là on a le droit de conclure que la courbure de l’Océan est la même dans toutes les directions, propriété qui n’appartient qu’à la sphère.

À ces procédés imparfaits, substituons des moyens d’observations exacts, mais qui, il est vrai, ne pourront être mis en pratique que sur la terre ferme. Il est d’ailleurs facile de concevoir que tout en opérant sur les continents, on doit déterminer à fort peu près la forme de la portion liquide de notre globe.

En effet, les continents sont traversés dans leur plus grande étendue par des fleuves qui se dirigent vers la mer et dont le cours peu rapide indique suffisamment que la surface de leurs eaux est peu élevée au-dessus de la position qu’occuperait la surface océanique si, par la pensée, on la continuait jusque dans l’intérieur des terres.

Les rivages des fleuves sont à leur tour généralement presque au niveau de leurs eaux, en sorte que, par un premier aperçu, on conçoit qu’en opérant sur la Terre on doive trouver les mêmes résultats que s’il était possible d’effectuer des opérations exactes sur l’Océan lui-même.

Nous saurons d’ailleurs à quelles erreurs on peut être exposé à cet égard en comparant les opérations faites dans les pays les plus montueux à celles qui auront pour théâtre le rivage même de la mer.

Le fil à plomb est perpendiculaire à la surface d’un liquide stagnant, c’est-à-dire immobile (fig. 229). En effet, la direction du fil à plomb indique celle dans laquelle toutes les parties constituantes de ce liquide tendent à tomber. Mais ces parties constituantes étant douées d’une grande mobilité, si la direction de l’ensemble des molécules qui occupent la surface n’était pas perpendiculaire à la direction de la force qui les sollicite de haut en bas, ces molécules se déplaceraient, ce qui est contraire à la supposition dont nous sommes partis, que la surface du liquide était en repos.

Ce repos, dans le cas que nous considérons, se concilie parfaitement avec l’existence d’une force sollicitant les molécules à tomber, puisque cette tendance est alors complétement annulée par l’incompressibilité presque complète du liquide.

Pour déterminer la forme d’une ligne ou d’une surface courbe, le moyen le plus direct consiste à leur mener des perpendiculaires que les géomètres appellent des normales. Là où la courbure sera considérable, il suffira de se déplacer sur le contour de la courbe ou sur celui de la surface d’une petite quantité, pour que la normale du point de départ et celle du point d’arrivée forment entre elles un angle d’un degré par exemple. Là où la courbure sera petite, le déplacement qui conduirait à deux normales formant entre elles aussi un angle de 1°, sera plus grand que le précédent.

C’est ce que le lecteur reconnaîtra facilement en jetant les yeux sur la figure 230, où pour un même angle O des normales N et N′, M et M′ on voit que le déplacement AB est beaucoup plus grand que le déplacement CD, parce que la courbure en AB est plus petite qu’en CD.

Dans quelques points de la courbe ou de la surface, si cette courbe ou cette surface approchent d’une ligne droite ou d’un plan, un déplacement même considérable pourrait laisser les normales parallèles entre elles (fig. 231).

Pour apprécier la figure de la Terre et, s’il y a lieu, son uniformité, il faut chercher un moyen de déterminer les inclinaisons relatives de deux normales passant par des points plus ou moins éloignés. Les normales, comme nous avons vu, sont les directions du fil à plomb ; ainsi le problème se trouve ramené à la détermination de l’angle que forme la verticale d’un lieu avec la verticale d’un autre lieu.

Nous avons trouvé par des observations précises que l’angle formé par les rayons visuels aboutissant à deux étoiles, est le même quel que soit le point du globe terrestre où l’observateur se transporte (liv. vi, chap. ii). Cette égalité implique la conséquence que les lignes menées d’une étoile donnée à des points quelconques de notre globe peuvent être considérées comme exactement parallèles entre elles. Nous aurons donc un repère invariable, auquel nous pourrons rapporter le fil à plomb, la verticale, la ligne enfin qui marque le zénith.

Tout cela une fois admis, supposons que l’on fasse passer un plan par la verticale d’un lieu donné et par l’axe du monde. Ce plan produira dans le globe terrestre une section curviligne qu’on appelle le méridien de ce lieu (liv. vi, chap. iii). Déterminons l’angle formé par la verticale AV de ce lieu A et par la ligne droite Ae qui aboutit à l’une des étoiles circumpolaires e ; ce qui se fera très-aisément au moment du passage de l’étoile par le méridien.

En effet, l’angle WBe étant un angle extérieur du triangle CBO, est égal à la somme des deux angles non adjacents BCO et VOW ; mais l’angle BCO est égal à l’angle opposé par le sommet VCe ; ce dernier est égal à son tour à l’angle VAe, à cause des deux parallèles Ce et Ae coupées par la sécante VA. L’angle VOW des deux normales est donc égal à la différence des deux angles WBe et VAe.

Si en se transportant de la première station à la seconde, l’observateur a déterminé sur la surface du terrain l’intervalle itinéraire ou le nombre de toises compris entre les deux stations, il aura la valeur d’un degré terrestre.

L’opération que nous venons de décrire s’appelle, en astronomie, une mesure de méridien.

Comme on vient de le voir, cette mesure comporte deux opérations distinctes, celle de la détermination du déplacement que le zénith subit en passant de la première station à la seconde, et l’opération destinée à fournir l’intervalle géodésique compris entre le point de départ et le point d’arrivée.

Des opérations semblables ont été faites dans presque toutes les régions de la Terre.

En commençant notre énumération à partir de l’époque où l’on s’est servi, pour déterminer l’arc terrestre et l’arc céleste, de méthodes exactes, nous voyons qu’en France, en 1669, Picard trouva pour la longueur d’un degré 57 060 toises.

Picard avait opéré entre Paris et Amiens. La mesure de cet astronome fut continuée jusqu’à Dunkerque et Collioure, par Dominique Cassini et La Hire. Cette nouvelle entreprise, commencée vers 1683, ne put être terminée que vers 1718. Elle fut vérifiée en 1739, de Dunkerque à Perpignan, par François Cassini, nommé aussi Cassini de Thury, et par Lacaille. De 1792 à la fin du xviiie siècle, Méchain prolongea la mesure de la méridienne jusqu’à Barcelone en Espagne, tandis que Delambre en faisait une nouvelle détermination en France. En 1803 Méchain entreprit une seconde expédition en Espagne pour prolonger la méridienne jusqu’aux îles Baléares ; les dangers et les fatigues de tels travaux accomplis dans des temps de troubles et de commotions politiques, amenèrent la mort du célèbre académicien. M. Biot et moi nous fûmes chargés d’achever l’opération commencée, et nous nous acquittâmes de notre mission de 1806 à 1808, de telle sorte que l’arc français s’étend jusqu’à la petite île de Fermentera. D’un autre côté, il a été prolongé au nord jusqu’à l’Observatoire de Greenwich, de 1784 à 1788, par les soins du major général Roy, et rattaché ainsi aux opérations géodésiques exécutées en Angleterre. Il est résulté de toutes ces opérations la détermination de la grandeur du plus grand arc d’un même méridien qui ait été mesuré jusqu’alors. Cette détermination donne 57 025 toises pour la valeur moyenne d’un arc d’un degré en France.

En 1736, une commission de l’Académie des sciences de Paris, composée de Maupertuis, Clairaut, Camus, Lemonnier et Outhier, se rendit en Laponie pour y mesurer un arc septentrional ; l’astronome suédois Celsius se joignit aux astronomes français. On trouva 57 419 toises pour la longueur d’un arc d’un degré. Au commencement de ce siècle, de 1801 à 1803, l’astronome Svanberg a recommencé, avec Œfverbom, Holmequist et Palander, l’opération de la commission française et a obtenu 57 196 toises pour la mesure du degré de Laponie.

Tandis que s’effectuait l’expédition géodésique septentrionale, une autre commission de l’Académie des sciences se transportait au Pérou, dans l’hémisphère austral. Godin, Bouguer et La Condamine, aidés de deux officiers espagnols, don Georges Juan et Antonio Ulloa, parvinrent à remplir leur mission après dix années de travaux incessants, de 1735 à 1745. Cette opération donne 56 737 toises pour la valeur du degré péruvien.

Une autre mesure a été exécutée en 1768 par les astronomes Mason et Dixon, dans l’Amérique du Nord, sur la limite des États de Pensylvanie et de Maryland, dans une presqu’île qui aboutit à la mer Atlantique, entre les embouchures des rivières Chesapeack, Potomack et Delaware ; elle a donné 56 888 toises pour la valeur d’un degré du méridien terrestre.

Lacaille trouva en 1752 pour la mesure d’un degré du méridien au Cap de Bonne-Espérance, dans l’hémisphère austral, 57 037 toises.

Au Bengale, en 1802 et 1803, le colonel Lambton a obtenu 56 762 toises pour la valeur du degré de l’arc du méridien passant entre Tudandeporum et Pandree.

Une autre mesure du méridien dans les Indes orientales, commencée par le colonel Lambton, a été achevée en 1825 par le capitaine Everest. Cette opération géodésique, qui s’étend de Punnae à Kullianpoor, est une des plus grandes qui aient été effectuées ; elle a donné 56 773 toises pour la valeur moyenne d’un degré.

Nous avons déjà cité les opérations entreprises dès 1784 par le major général Roy pour relier les mesures géodésiques françaises aux mesures anglaises. Le général William Mudge a exécuté, pendant les années 1800, 1801 et 1802, la mesure de l’arc du méridien compris entre Dunnose, dans l’île de Wight, et Clifton, dans le Yorkshire. Cette opération géodésique a donné 57 066 toises pour la valeur d’un degré en Angleterre.

Les pères Maire et Boscovich, en 1754, obtinrent 56 973 toises pour la valeur de l’arc du méridien passant entre Rome et Rimini.

En 1762 et 1763, le père Beccaria a trouvé pour le degré du Piémont 57 468 toises.

MM. Carlini et Plana, astronomes de Turin, ont recommencé la mesure de la portion de l’arc méridien du Piémont, en 1821, 1822 et 1823 ; ils ont trouvé 57 687 toises pour la longueur moyenne du degré, entre les stations d’Andrate et de Mondovi.

D’après des mesures prises vers 1768, le père Liesganig donne 56 881 toises pour le degré de Hongrie, et 57 086 toises pour le degré d’Autriche, près de Vienne.

De 1821 à 1831, M. William Struve, avec l’aide du capitaine-lieutenant Wrangel et de quelques autres officiers et astronomes russes, exécuta la mesure du méridien de Dorpat entre les parallèles de l’île de Hochland, dans le golfe de Finlande, et de Jacobstadt eu Courlande. Cette opération a donné 57 136 toises pour la valeur d’un degré.

Les opérations géodésiques dirigées par M. Gauss, dans le Hanovre, de 1821 à 1824, ont donné 57 127 toises pour la valeur moyenne d’un degré du méridien entre Gœttingue et Altona.

À la même époque, M. Schumacher a trouvé 57 093 toises pour la valeur du degré du méridien de Danemark, entre Lauenburg et Lysabbel.

MM. Bessel et Baeyer ont exécuté, de 1831 à 1836, la mesure du méridien de Trunz, Kcenigsberg et Memel ; ils ont trouvé 57 144 toises pour la valeur d’un degré dans la Prusse orientale.

La toise dont il est question dans ce résumé historique est l’ancien étalon de l’Académie des sciences qui a servi aux premières opérations des académiciens français au Pérou. Cet étalon, qui est en fer, est supposé représenter exactement 2 toises à la température de 13 degrés Réaumur ou de 16 1/4 degrés centigrades.

Les mesures nombreuses que je viens de rapporter diffèrent assez peu entre elles pour qu’on puisse, dans une première approximation, les regarder comme égales, pour qu’on ait le droit, dans les raisonnements généraux, de supposer la Terre sphérique, sans faire d’erreur sensible.

On peut admettre que le degré moyen est de 57 000 toises ou de 25 lieues anciennes de France, de 2 280 toises chaque.

En multipliant la valeur moyenne d’un degré par 360, nombre de degrés contenus dans une circonférence, on trouvera en toises la valeur de la circonférence entière de la Terre ; elle sera de 20 520 000 toises ou de 9 000 lieues de 25 au degré. En partant du rapport de la circonférence au diamètre que nous avons donné dans le livre i, consacré aux notions de géométrie (chap. iv), on arrivera à la connaissance du diamètre de notre globe ; on trouvera ainsi 2 864 lieues anciennes de France pour ce diamètre, ou 1 432 lieues pour le rayon terrestre.

Nous perfectionnerons ces premiers résultats plus loin, lorsque nous décrirons les procédés à l’aide desquels on a trouvé que la Terre est aplatie vers les pôles d’environ 1/300e.

On voit que la connaissance des dimensions de la Terre est aujourd’hui établie sur des mesures certaines, recommencées un grand nombre de fois avec un entier succès. Les anciens avaient en vain essayé de résoudre le problème que les modernes ont si bien analysé. Aristote, dans son Traité du Ciel, fait mention d’une espèce de stade qui aurait été la cent millième partie de la distance du pôle à l’équateur ; ce stade serait l’étalon prototype des mesures linéaires de l’Asie. Il formerait à peu près la coudée dont les Égyptiens se servaient au temps de Sésostris, et les modules des anciens Perses et des Chaldéens s’en déduiraient par des rapports simples. Mais il est bien difficile de dire aujourd’hui sur quoi portaient les conjectures des mathématiciens dont parle Aristote, et l’on n’a aucune donnée positive sur la valeur réelle de ce stade, et par conséquent sur la grandeur réelle attribuée jadis à la Terre.

Ératosthène, qui vivait sous le règne des Ptolémée, paraît être le premier qui ait compris qu’il fallait comparer le déplacement que le zénith subit en passant d’un lieu à un autre avec la distance mesurée à la surface de la Terre entre les parallèles de ces deux lieux. Il fit ainsi une première approximation de la valeur du degré le long du Nil, entre Syène et Alexandrie. Mais il n’avait mesuré avec une suffisante exactitude ni l’arc céleste ni l’arc terrestre qui séparaient les deux stations. Posidonius et Ptolémée n’obtinrent pas pour les mêmes mesures des résultats meilleurs. Les procédés employés d’après l’ordre d’Almamoun, prince arabe, ne pouvaient pas conduire à plus d’exactitude. Au xviie siècle seulement, Fernel pour la distance comprise entre Paris et Amiens, Snellius pour celle comprise entre Alcmaer et Berg-op-Zoom, et Norwood en Angleterre, cherchèrent à obtenir avec quelque soin les longueurs terrestres. Mais Picard seul commença à donner aux méthodes employées pour la mesure du degré de France la rigueur nécessaire pour une détermination si importante, puisqu’elle a commencé à fixer les esprits sur les véritables distances des mondes placés çà et là dans l’immensité.