CLOCHER, s. m. Les églises bâties pendant les premiers siècles du christianisme, ne possédant pas de cloches, étaient naturellement dépourvues de clochers. Si, déjà, au VIIIe siècle, l’usage des cloches destinées à sonner les offices ou à convoquer les fidèles était répandu, ces cloches n’étaient pas d’une assez grande dimension pour exiger l’érection de tours considérables, et ces instruments étaient suspendus dans de petits campaniles élevés à côté de l’église, ou au-dessus des combles, ou dans des arcatures ménagées au sommet des pignons, ou même à de petits beffrois de bois dressés sur la façade ou les murs latéraux. Nous ne voyons pas qu’on ait fondu de grosses cloches avant le XIIe siècle ; encore ces cloches étaient-elles petites relativement à celles qui furent fabriquées dans les siècles suivants, et cependant le XIe et le XIIe siècle élevèrent des clochers qui ne le cèdent en rien, comme diamètre et hauteur, à ceux bâtis depuis le XIIIe siècle. On peut donc considérer les plus anciens clochers autant comme des monuments destinés à faire reconnaître l’église au loin, comme un signe de puissance, que comme des tours bâties pour contenir des cloches. Des motifs étrangers aux idées religieuses durent encore contribuer à faire élever des tours attenantes aux églises.

Pendant les incursions normandes sur les côtes du Nord, de l’Ouest et le long des bords de la Loire et de la Seine, la plupart des églises furent saccagées par ces barbares ; on dut songer à les mettre à l’abri du pillage en les enfermant dans des enceintes et en les appuyant à des tours solides qui défendaient leurs approches. Ces tours durent être naturellement bâties au-dessus de la porte de l’église, comme étant le point le plus attaquable. Dans ce cas, le placement des cloches n’était qu’accessoire ; on les suspendait au sommet de ces tours, dans les loges ou les combles qui les couronnaient. C’est, en effet, dans les contrées particulièrement ravagées par les incursions périodiques des Normands que nous voyons les églises abbatiales et même paroissiales précédées de tours massives dont malheureusement il ne nous reste guère aujourd’hui que les étages inférieurs.

L’église abbatiale de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, conserve encore les parties inférieures de la tour carlovingienne bâtie devant la porte principale, celle par laquelle entraient les fidèles. Les églises de Poissy et de Créteil, sur la Seine, et les églises abbatiales de Saint-Martin de Tours, et de Saint-Savin, en Poitou, présentent la même disposition d’une tour massive précédant l’entrée ou servant de porche. Ce qui fut d’abord commandé par la nécessité devint bientôt une disposition consacrée ; chaque église voulut avoir sa tour ; il faut d’ailleurs ne point perdre de vue l’état social de l’Occident au XIe siècle. À cette époque, la féodalité était constituée ; elle élevait des châteaux fortifiés sur ses domaines ; ces châteaux possédaient tous un donjon, une tour plus élevée que le reste des bâtiments et commandant les dehors. Or les églises cathédrales et abbatiales étaient en possession des mêmes droits que les seigneurs laïques ; elles adoptèrent les mêmes signes visibles et voulurent avoir des donjons religieux, comme les châteaux avaient leurs donjons militaires. On ne saurait admettre que les énormes clochers précédant les églises abbatiales du XIe siècle, comme, par exemple, ceux dont on voit encore les étages inférieurs à Saint-Benoît sur Loire et à Moissac entre autres, fussent uniquement destinés à recevoir des cloches à leur sommet ; car il faudrait supposer que ces cloches étaient très-grosses ou en quantité prodigieuse ; ces deux suppositions sont également inadmissibles ; les cloches, au XIe siècle, étaient petites et rares. On regardait alors une cloche de 3 000 kilogrammes comme un objet de luxe que peu d’églises pouvaient se permettre (voy. Cloche).

Si le clocher, au XIe siècle, n’eût été qu’un beffroi, comment les constructeurs eussent-ils employé la majeure partie de leurs ressources à les élever, tandis qu’ils étaient obligés de mettre la plus grande parcimonie souvent dans la construction de l’église ? Pour suspendre les quelques petites cloches dont un monument religieux disposait à cette époque, il suffisait d’un campanile posé sur le pignon ; il faut donc voir, dans le clocher primitif, une marque de la puissance féodale des cathédrales et abbayes, ou de la richesse et de l’importance des communes. Du moment que l’érection d’un clocher devenait une question d’amour-propre pour les monastères, les chapitres ou les communes, c’était à qui construirait la tour la plus élevée, la plus riche, la plus imposante. Bientôt on ne se contenta pas d’un seul clocher ; les églises en eurent deux, trois, cinq, sept et jusqu’à neuf, et c’est principalement dans les contrées où la féodalité séculière élève ses châteaux les plus formidables que les cathédrales, les abbayes et plus tard les paroisses, construisent des clochers magnifiques et nombreux.

La basilique romaine servit longtemps de type aux architectes chrétiens pour bâtir leurs églises, et ils ne commencèrent à s’en écarter que vers le commencement du XIe siècle, dans quelques provinces où les arts d’Orient pénétrèrent brusquement : dans le Périgord et le Limousin. Lorsque des clochers furent annexés aux basiliques imitées, par tradition, des monuments antiques, force fut aux architectes d’adopter, pour leurs clochers, des formes nouvelles, puisque la basilique antique n’avait rien qui pût servir de modèle à ce genre de construction.

L’idée d’élever, à la place du narthex, une tour massive propre à la défense de l’entrée du monument, dut être la plus naturelle, et c’est, comme nous l’avons dit plus haut, celle qui fut adoptée. Les constructeurs carlovingiens, préoccupés avant tout d’élever une défense surmontée d’une guette et d’un signal sonore, ne songèrent pas tout d’abord à décorer leurs clochers. Des murs épais flanqués aux angles de contreforts plats, percés à la base d’une arcade cintrée, aux étages intermédiaires de rares fenêtres, et couronnés par un crénelage, une loge et un beffroi durent composer nos plus anciens clochers. Le rez-de-chaussée voûté en berceau plein cintre, ordinairement sur plan barlong[1], servait de porche. Rarement un escalier communiquait directement de la base au faîte du monument, afin de rendre plus difficile la prise de cette défense. On n’arrivait aux étages supérieurs que par les combles de la nef ou par une porte percée à l’intérieur de l’église, à quelques mètres au-dessus d’un pavé, et en se servant d’une échelle[2]. Au point de vue de l’art, ces constructions n’avaient rien de remarquable. Ce devaient être de véritables bâtisses élevées pour satisfaire au besoin du moment. Cependant le porche, la partie inférieure de l’édifice précédant l’entrée, affectait parfois des dispositions déjà recherchées[3]. L’architecture romane primitive était pauvre en invention ; toutes les fois qu’elle ne s’appuyait pas sur une tradition romaine, elle était singulièrement stérile. Mais quand, dans l’ouest, des Vénitiens eurent fait pénétrer les arts qu’eux-mêmes avaient été recueillir en Orient[4], il se fit une véritable révolution dans l’art de bâtir, révolution qui, du Périgord et du Limousin, s’étendit jusque sur la Loire et en Poitou. À Périgueux même, nous trouvons un immense clocher qui n’est pas moins curieux à étudier à cause de la date reculée de sa construction (premières années du XIe siècle) que par sa forme étrange et la hardiesse de sa structure. Les constructeurs de Saint-Front de Périgueux, après avoir élevé l’église actuelle sur le modèle de celle de Saint-Marc de Venise, bâtirent, sur les restes de l’église latine des VIe ou VIIe siècles, une tour carrée terminée par une calotte conique portée sur des colonnes. Que ce clocher ait été copié plus ou moins fidèlement sur l’ancien campanile de Saint-Marc de Venise, ou qu’il ait été composé, nous ne savons sur quelles données, par les architectes périgourdins du XIe siècle, toujours est-il qu’il présente des dispositions neuves pour l’époque, étrangères aux traditions romaines quant à l’ensemble, sinon quant aux détails. Ce clocher est fort élevé, et cependant il accuse la plus grande inexpérience de ce genre de construction.

Nous en donnons (1) l’élévation au-dessus de la bâtisse latine sur laquelle il est planté. Les architectes du clocher de Saint-Front n’ont rien trouvé de mieux évidemment que de superposer deux étages carrés en retraite l’un au-dessus de l’autre et produisant ainsi le plus dangereux porte-à-faux qu’il soit possible d’imaginer ; car les parements intérieurs des murs de l’étage carré supérieur surplombent les parements de l’étage inférieur, de sorte que les piles d’angles portent en partie sur les voussoirs des petits arcs inférieurs, et les sollicitent à pousser les pieds-droits en dehors. Ne s’en tenant pas à cette première disposition si vicieuse, ces architectes couronnèrent l’étage supérieur d’une voûte hémisphérique surmontée, toujours en porte-à-faux, d’un chapeau à peu près conique porté sur un rang de colonnes isolées prises à des monuments romains et toutes de hauteurs et de diamètres différents. Il est vrai que, pour diminuer les dangers résultant de la poussée de la calotte supérieure sur les piles d’angles, les arcades de l’étage supérieur furent simplement fermées par des linteaux cintrés, au lieu de l’être par des archivoltes ; mais ces linteaux devaient casser sous la charge, et c’est ce qui arriva. Ce dont on peut s’émerveiller, c’est qu’une pareille tour ait pu se maintenir debout. Il faut croire que, dans l’épaisseur des maçonneries, entre les rangs d’arcades, des chaînages horizontaux en bois furent posés, conformément aux habitudes des constructeurs occidentaux, et que ces chaînages maintinrent cette construction. Quoi qu’il en soit, peu de temps après l’achèvement du clocher de Saint-Front, les arcades que nous avons figurées vides, conformément au plan originaire, furent en partie bouchées par des pieds-droits et des archivoltes en sous-œuvre qui diminuèrent considérablement les ouvertures primitives, et les fenêtres carrées de la base furent complètement murées. Déjà, dans la construction de ce clocher primitif, on sent l’influence de cet esprit hardi des architectes occidentaux qui, un siècle plus tard, allait produire, appuyé sur le savoir et l’expérience, des monuments surprenants par leur hauteur, leur légèreté et leur solidité. Il est difficile de reconnaître aujourd’hui jusqu’à quel point le clocher de Saint-Front de Périgueux servit de type aux architectes des provinces de l’ouest ; qu’il ait exercé une influence sur un grand nombre de leurs constructions, le fait n’est pas douteux ; mais nous trouvons, dans des clochers qui lui sont postérieurs d’un demi-siècle environ, des éléments provenant d’autres sources. Ce qui caractérise le clocher de Saint-Front, ce sont ces étages carrés en retraite et renforcés de colonnes engagées, entre lesquelles s’ouvrent de petites baies cintrées, et surtout ce couronnement conique porté sur un tambour formé de colonnes. Nous retrouvons un grand nombre de couronnements coniques dans l’ouest et jusque vers la Loire, sur des clochers des XIe et XIIe siècles, ainsi que les étages carrés avec leurs colonnes engagées dont les chapiteaux supportent les corniches. Mais, parallèlement à cette famille de clochers périgourdins importés peut-être par les Vénitiens, nous en voyons surgir une autre dont nous aurions grand’peine à reconnaître l’origine, les types primitifs n’existant plus. Ces types étaient-ils latins ? ce qui est probable, appartenaient-ils aux derniers débris de la décadence romaine sous les Mérovingiens ? Nous ne saurions décider la question. Les monuments qui nous restent, n’étant évidemment que des dérivés d’édifices antérieurs, il nous faut les prendre tels qu’ils sont, sans essayer d’indiquer d’où ils viennent.

Il existe, sur le flanc de l’église abbatiale de Brantôme (Dordogne), non loin de Périgueux, un gros clocher bâti sur le roc qui longe cette église et sans communication avec elle. C’est une tour isolée ; afin de l’élever davantage au-dessus des combles de l’église, les constructeurs ont profité d’une falaise escarpée présentant un relief de douze mètres environ au-dessus du pavé de la nef. L’étage inférieur du clocher de Brantôme formait autrefois, avant le bouchement de cinq de ses arcades, une salle fermée d’un côté par un gros mur adossé au roc, et ouverte sur trois côtés par six arcs épais. Une voûte elliptique surmonte cette salle, dont la construction est des plus curieuses et assez savante.

Mais, au XIe siècle déjà, l’Auvergne possédait des constructeurs d’une rare habileté et beaucoup plus savants que ceux des autres provinces de la France (voy. Construction). Le clocher de la cathédrale du Puy-en-Vélay, quelles que soient son importance et les dimensions de sa bâtisse, ne pouvait cependant contenir que des cloches assez petites, ainsi que sa coupe fig. 8 le fait voir, et certainement ceux qui l’ont bâti songeaient autant à faire une tour élevée, un monument propre à être aperçu de loin, à signaler l’église, qu’à loger des cloches, car ils eussent pu obtenir ce dernier résultat à beaucoup moins de frais. En examinant la coupe, il est facile de reconnaître que la partie du clocher destinée aux cloches se trouvait comprise entre les niveaux B et C, tandis que le dernier étage est bien plutôt une loge de guetteur qu’un beffroi. Les évêques étaient seigneurs, et, comme tels, devaient poster des guetteurs au sommet des tours des églises, comme les seigneurs laïques le faisaient au sommet du donjon de leurs châteaux. Ces guetteurs de jour et de nuit étaient, on le sait, chargés de signaler aux habitants des cités, en tintant les cloches ou en soufflant dans des cornets, les incendies, les orages, l’approche d’un parti ennemi, le lever du soleil, l’ouverture et la fermeture des portes de la cathédrale et des cloîtres.

Il est certain que les architectes qui élevèrent les clochers les plus anciens cherchèrent, pour les couronner, des dispositions surprenantes et de nature à exciter l’admiration ou l’étonnement. Il n’était pas besoin, pour placer des cloches, de ces combinaisons étudiées ; on voulait, avant tout, attirer l’attention des populations en érigeant, à côté de l’église ou sur ses constructions inférieures, un monument qui fût aperçu de loin et qui, par sa forme, contrastât avec les tours des châteaux ou des palais, en rivalisant de hauteur avec elles.

Dès le XIe siècle, les clochers des églises cathédrales servaient souvent de beffroi pour les villes (voy. Beffroi), et la cité était aussi intéressée que le chapitre à marquer sa richesse et sa puissance par des constructions hardies dominant les habitations privées et les monuments publics.

Le clocher de la cathédrale du Puy est une tour reliée au corps de l’édifice, mais qui n’est point posée sur un porche ou sur la croisée de l’église ; c’est un monument presque indépendant du plan, une annexe, comme à Brantôme. Cette disposition ne se rencontre que dans des églises très-anciennes.

Chacun sait qu’en Italie les clochers des églises sont tous isolés, qu’ils composent un monument à part. Mais en Italie, pendant les premiers siècles du moyen âge, les cités avaient conservé leur constitution romaine, ou peu s’en faut, et les clochers étaient un monument municipal autant qu’un monument religieux. Dans le midi de la France, les plus anciens clochers présentent la même disposition, et ne font pas partie du plan de l’église. Le clocher de Périgueux lui-même est planté sur une portion de l’église primitive conservée, mais ne tient pas à l’église abbatiale de la fin du Xe siècle. Les constructeurs périgourdins ont voulu utiliser une bâtisse ancienne qui leur servît de soubassement et qui leur permît d’élever ainsi à une grande hauteur leur nouvelle tour, sans dépenses trop considérables. Il y a là certainement une question d’économie, d’autant que l’on trouve partout, dans l’église de Saint-Front, la marque évidente d’une pénurie de ressources, la volonté d’élever un vaste monument en dépensant le moins possible.

Il est probable que, dans les premiers siècles du moyen âge, on éleva ainsi, en France, accolés à des églises fort anciennes, mais en dehors de leur plan, des clochers auxquels on voulait donner une grande hauteur et par conséquent une base solide et large. Dès le XIe siècle, ce qui caractérise le clocher de l’église et le distingue des tours des châteaux ou des habitations privées, ce sont : 1o ces étages ajourés supérieurs destinés au placement des cloches ; 2o les couronnements aigus, pyramidaux, en pierre, qui leur servent de toit. Les clochers primitifs affectant, en France, la forme carrée en plan, les pyramides en pierre qui les couronnent sont elles-mêmes à base carrée, avec ou sans nerf sur les arêtiers. Il est cependant des exceptions à cette règle, et le vieux clocher de Périgueux en est une preuve ; là, le couronnement porte sur un étage circulaire et est conique ; mais il fait reconnaître, comme nous l’avons déjà dit, dans le clocher de Périgueux, une origine étrangère, qui servit de type à beaucoup de clochers de l’ouest, car nous voyons ces couronnements coniques persister, dans cette partie de la France, pendant le XIIe siècle, et pénétrer même jusque dans le Berry. En dehors de cette influence sortie de Périgueux, et dont l’origine peut bien être byzantine, en dehors de l’école occidentale dont Brantôme est un type, les provinces composant la France de nos jours adoptent les clochers pour toutes leurs églises, grandes ou petites, à partir du XIe siècle ; mais toutes n’adoptent pas les mêmes dispositions, quant à la place ou quant à la forme à donner aux clochers. Les unes, comme l’Auvergne et le centre, qui, pendant la période romane, sont en avance sur le nord et l’ouest, plantent leurs clochers d’abord sur la rencontre des transepts avec la nef, sur la croisée et sur la façade ; les autres, comme les provinces françaises proprement dites, les placent en avant des nefs et dans les angles des transsepts. D’autres enfin, comme les provinces les plus méridionales, hésitent, ne font pas entrer les clochers dans le plan général de l’église, ou ne leur donnent qu’une minime importance. Peut-être, dans ces contrées où l’esprit municipal des villes romaines s’était conservé comme en Italie, existait-il près des églises des tours isolées à la fois religieuses et communales, qui furent détruites lors des guerres religieuses du XIIIe siècle ; ce qui est certain, c’est que, dans les villes du nord, le réveil de l’esprit municipal est signalé par l’érection de grands clochers tenant aux églises cathédrales, car il faut observer que les clochers les plus imposants par leur hauteur et leur richesse s’élèvent, à la fin du XIe siècle et pendant le XIIe, au milieu des cités qui s’érigent en communes de gré ou de force.

Mais aucune province ne rivalise avec la Normandie, dès la fin du XIe siècle, pour le nombre et la dimension de ses clochers. Les Normands établis sur le continent devinrent bientôt d’infatigables constructeurs. Ils avaient pour eux la richesse d’abord, puis un esprit de suite qui manquait à la plupart des populations françaises ; ces deux conditions étaient également nécessaires pour ériger des monuments dispendieux et qui demandaient de longs travaux. Bien partagés en matériaux propres à bâtir, les Normands élevèrent, dès le temps de Guillaume le Conquérant, de vastes églises et les couronnèrent par des clochers nombreux et élevés ; c’est surtout pendant le XIIe siècle que leurs cités se signalèrent entre les villes françaises par le nombre et l’élévation prodigieuse des clochers. La plupart de leurs églises, même de second ordre, en possédaient trois, un clocher sur la croisée et deux clochers sur la façade. Leurs cathédrales et leurs églises abbatiales en possédèrent bientôt cinq, car aux trois dont nous venons d’indiquer la place ils en ajoutèrent souvent deux de moindre importance, flanquant les sanctuaires au-dessus des collatéraux. Ce ne fut qu’à la fin du XIIe siècle que les provinces du domaine royal renchérirent encore sur les constructions normandes, en donnant à leurs cathédrales sept et même neuf clochers (voy. Cathédrale).

Le clocher central normand, celui qui est posé à l’intersection des bras de croix, n’est pas seulement une tour s’élevant au-dessus des voûtes de l’église et portant sur les quatre piliers principaux, il contribue encore à l’effet intérieur du monument en laissant au-dessus de la croisée une vaste lanterne, libre et apparente à l’intérieur, dont l’effet ajoute singulièrement à la grandeur du vaisseau. Quant aux clochers annexés aux façades, les plus anciens montent de fond, et l’intervalle laissé entre eux est réservé au porche ou vestibule. Cette méthode, appliquée à la construction des clochers des façades, n’était pas, avant la période gothique, propre seulement à la Normandie. Les constructeurs romans n’osaient pas, comme leurs successeurs, poser ces tours colossales partie sur les murs de face et latéraux, partie sur une pile isolée, et il faut dire qu’en principe ils n’avaient pas tort. D’ailleurs les architectes romans ne donnaient pas généralement, aux tours des façades, l’importance qu’on leur donna depuis. Pour eux, le clocher principal, celui qui s’élevait le plus haut et qui présentait la base la plus large, était naturellement le clocher élevé sur la croisée. Cette base était commandée par l’écartement des piles, par la largeur de la nef, et partant d’un plan aussi étendu comme surface, il fallait bien, afin de donner une proportion convenable au clocher, élever son sommet à une grande hauteur.

Malheureusement, des grands clochers normands élevés sur la croisée des églises antérieurement à la fin du XIIe siècle, il ne nous reste que des fragments, des traces noyées dans des constructions postérieures, ou tout au plus les étages inférieurs[8]. Ces clochers étaient carrés, percés d’un ou de deux étages de fenêtres éclairant l’intérieur de l’église. À proprement parler, le clocher ne commençait qu’au-dessus de ces étages, qui participaient du vaisseau intérieur.

Nous nous occuperons d’abord de ces clochers centrals, qui paraissent avoir été adoptés en France, dans les provinces du centre, de l’est et en Normandie, vers le commencement du XIe siècle. Nous avons donné, fig. 1, le clocher de la cathédrale de Périgueux, qui date de la fin du Xe siècle ou du commencement du XIe. Ainsi que nous l’avons dit, cette construction eut une influence sur la plupart de celles qui furent élevées, pendant les XIe et XIIe siècles, dans le Périgord, la Saintonge, l’Angoumois et le Poitou. Mais les imitateurs évitèrent les vices de construction que l’on remarque dans ce clocher et qui avaient nécessité le bouchement de presque tous ses ajours ; ils cherchèrent, au contraire, à donner à leurs clochers une grande solidité, au moyen d’angles puissants en maçonnerie et de combinaisons ingénieuses. Les architectes de ces provinces, soit qu’ils fussent influencés par la position donnée au clocher de Saint-Front de Périgueux, bâti à cheval sur l’ancienne église latine, soit qu’ils eussent reconnu que le centre de la croisée des églises est le point le plus résistant et le mieux contrebutté de ces monuments, bâtirent de préférence leurs clochers à l’intersection des transsepts, à l’entrée du chœur, sur la dernière travée renforcée de la nef.

Il existe encore, sur l’église de l’abbaye des Dames, à Saintes, un gros clocher, de la fin du XIe siècle, qui, rappelant encore les dispositions primitives du clocher de Saint-Front, est déjà franchement roman et abandonne les formes antiques qui caractérisent le clocher de Périgueux.

Il peut paraître étrange que l’on ait décoré les cônes en pierre d’écailles retournées, car au premier abord il semblerait plus convenable, afin de faciliter l’écoulement des eaux pluviales, de placer les écailles dans leur sens naturel, comme des tuiles ; mais lorsqu’on examine de près la construction de ces cônes en pierre, on comprend parfaitement pourquoi les constructeurs ont adopté cette singulière disposition. C’est que chaque intervalle entre ces écailles forme une petite rigole éloignant les eaux des joints verticaux. Une figure est nécessaire pour expliquer ce système de couverture en pierre.

Soit (15) un détail perspectif d’une portion du cône squamé et une coupe ; les lits des assises étant en A, les joints verticaux sont en B. L’eau suivant toujours les surfaces, est conduite naturellement d’une surface C sur la surface inférieure D, et n’est pas invitée ainsi à pénétrer les joints verticaux, qui sont d’autant plus garantis qu’ils se trouvent au point culminant E des écailles et qu’ils coupent leur parement vertical F. Et, en effet, ces cônes couverts d’écailles retournées résistent mieux à l’action des pluies que les cônes ou que les pyramides à parements unis.

La forme des clochers dont l’église de Saint-Front de Périgueux est le premier type connu, se perpétue et se perfectionne, pendant le XIIe siècle, dans les provinces de l’ouest. Beaucoup d’églises de l’Angoumois et de la Saintonge possèdent encore des clochers centrals bien conçus,  bien construits, et qui affectent des formes plus sveltes à mesure qu’ils se rapprochent de la fin de ce siècle. Entre plusieurs, nous en choisirons un qui, de la base au faîte, est combiné de façon à présenter une stabilité parfaite ; c’est le clocher de l’église de Roulet (Charente). Cette église, comme la plupart des édifices religieux de second ordre de cette contrée, se compose d’une seule nef couverte par des coupoles. À l’entrée du chœur est une travée plus épaisse dans ses œuvres basses) qui porte un clocher. Voici (16) le plan de la travée à rez-de-chaussée, portant la tour qui s’élève de fond sur les deux murs latéraux et sur les deux arcs doubleaux transversaux bandés sur les quatre piles. Au-dessus du comble est un soubassement carré décoré d’arcatures aveugles, puis un étage également carré, mais percé d’arcades à jour ; c’est l’étage destiné aux cloches. Sur ce dernier étage s’élève la flèche conique franche, non plus convexe.

bien construits, et qui affectent des formes plus sveltes à mesure qu’ils se rapprochent de la fin de ce siècle. Entre plusieurs, nous en choisirons un qui, de la base au faîte, est combiné de façon à présenter une stabilité parfaite ; c’est le clocher de l’église de Roulet (Charente). Cette église, comme la plupart des édifices religieux de second ordre de cette contrée, se compose d’une seule nef couverte par des coupoles. À l’entrée du chœur est une travée plus épaisse dans ses œuvres basses) qui porte un clocher. Voici (16) le plan de la travée à rez-de-chaussée, portant la tour qui s’élève de fond sur les deux murs latéraux et sur les deux arcs doubleaux transversaux bandés sur les quatre piles. Au-dessus du comble est un soubassement carré décoré d’arcatures aveugles, puis un étage également carré, mais percé d’arcades à jour ; c’est l’étage destiné aux cloches. Sur ce dernier étage s’élève la flèche conique franche, non plus convexe.

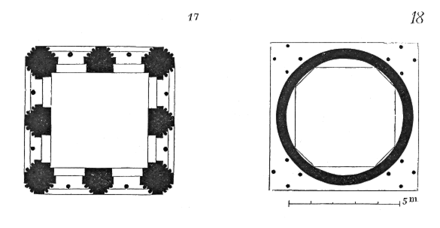

Voici (17) le plan de l’étage carré du beffroi, et (18) le plan de la base du cône avec ses quatre petits pinacles à jour.

En Auvergne, dès le XIe siècle, les clochers centrals portent sur une coupole inscrite dans un carré et arrivent brusquement au plan octogone à deux ou trois étages couronnés par une pyramide à huit pans. Tels étaient les clochers centrals, dernièrement rétablis[10], des églises d’Issoire, de Notre-Dame-du-Port à Clermont, de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme), bâtis pendant la seconde moitié du XIe siècle. Mais ces clochers portent sur un soubassement qui appartient exclusivement à l’Auvergne, et comprenant la coupole et deux demi-berceaux l’étayant dans le sens des transsepts (voy. Architecture Religieuse, Construction, Église) ; et ce système, qui consiste à planter un clocher à base octogone sur une énorme construction barlongue, n’est pas heureux, car il n’y a pas de transition entre les soubassements appartenant à l’église et la tour. L’œil, ne devinant pas la coupole à l’extérieur, ne peut comprendre comment une tour prismatique porte sur un parallélogramme.

Ce système, dérivé de l’école de Périgueux, prévaut dans le Languedoc jusqu’à la fin du XIIIe siècle, et le grand clocher central de Saint-Sernin de Toulouse, bâti en pierre et en brique, vers le milieu du XIIIe siècle, est encore construit conformément à ce principe. Nous trouvons aussi des clochers centrals octogones de l’époque de transition dans les provinces du centre, dans l’église de Cogniat (Allier), par exemple[12], et jusqu’en Bourgogne. La belle église de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) possède encore un clocher central à huit pans, dont l’étage inférieur date de la fin du XIIe siècle et l’étage supérieur du XIIIe. Ce clocher, qui porte 10m,00 de largeur hors œuvre, surmonte une coupole octogone percée d’un œil pour le passage des cloches. À ce propos, il est utile de remarquer que, dans les voûtes inférieures des clochers primitifs, il n’est pas réservé de passage pour les cloches. Celles-ci étaient de dimensions assez petites pour pouvoir être introduites par les baies du clocher, ou, ce qui est plus probable, étaient montées avant la fermeture des voûtes inférieures.

Nous avons l’occasion de présenter un certain nombre de ces clochers de l’époque de transition et gothique au mot Église, auquel nous renvoyons nos lecteurs.

La Normandie fut, de toutes les provinces françaises, celle qui persista le plus longtemps à élever des clochers gigantesques sur la croisée de ses églises. Les cathédrales de Bayeux, de Coutances, de Rouen, les églises de la Trinité de Caen, de Saint-Ouen de Rouen, possèdent encore des clochers centrals en pierre qui datent des XIIe, XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles. Tandis que dans l’Île de France, la Picardie et la Champagne, on renonça, dès la fin du XIIIe siècle, à surmonter les croisées des églises par des clochers de pierre. La cathédrale de Paris ne posséda jamais qu’une flèche en bois, à l’intersection des transsepts, qui datait du commencement du XIIIe siècle ; les cathédrales d’Amiens et de Beauvais furent surmontées de clochers centrals en pierre et bois ; mais ces constructions s’étant écroulées ou ayant été détruites par le feu, ne furent remplacées que par des flèches en charpente recouvertes de plomb. Les provinces de l’est, pendant la période romane, élevèrent, sur un grand nombre de leurs églises, des clochers centrals en pierre ; ceux-ci sont carrés sur la Haute-Saône, la Haute-Marne, le Rhône supérieur, et octogones, vers la fin du XIe siècle, en se rapprochant du Rhin.

Il paraîtrait que l’usage des clochers posés au centre de la croisée des églises était fort anciennement adopté dans les contrées qui subirent particulièrement l’influence carlovingienne ou de la renaissance des arts du Bas-Empire. On conçoit, en effet, qu’il était difficile de poser une tour sur la croisée d’une basilique latine ; le peu d’épaisseur des murs de ces monuments, la largeur des nefs et la faiblesse des points d’appui du vaisseau principal, ne permettait guère de charger des constructions aussi légères de maçonneries s’élevant à une assez grande hauteur. Mais quand Charlemagne eut fait construire des édifices sacrés qui, comme l’église d’Aix-la-Chapelle, sont bâtis sur un plan circulaire ou à pans, épaulé par des niches à l’instar de certains édifices orientaux des premiers temps chrétiens, la résistance de ces constructions, parfaitement contrebuttées sur tous les points, leur forme même, appela nécessairement un couronnement central élevé.

Nous possédons, sur les bords de la Loire, à Germigny-des-Prés, près de Sully, une petite église qui est du plus grand intérêt, car sa date et son histoire sont connues. « Le moine Letalde, écrivain du Xe siècle, rapporte, dit M. Mérimée[13], que Théodulphe, d’abord abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, puis évêque d’Orléans, fit bâtir l’église de Germigny-des-Prés à l’imitation de celle d’Aix-la-Chapelle. » Il faut avouer que l’imitation est fort libre, car ce qui existe du plan de Théodulphe, c’est-à-dire la partie principale de l’édifice, donne quatre piliers carrés entourés d’un bas-côté avec trois absidioles, une à l’orient et deux au sud et au nord. Ce plan rappelle bien plutôt les petites églises grecques de l’Asie et du Péloponnèse que celui d’Aix-la-Chapelle. Quoi qu’il en soit, sur les quatre piles centrales s’élève un clocher carré portant sur les quatre arcs doubleaux. Son beffroi n’est séparé du vaisseau que par un plancher, et est percé, sur chacune des quatre faces, à l’étage inférieur formant lanterne, de quatre petites fenêtres décorées de stucs à l’intérieur ; à l’étage supérieur destiné aux cloches, de quatre baies jumelles. On retrouve, dans les stucs et dans la construction même, faite en moellons recouverts d’enduits et d’une mosaïque sous la voûte de l’abside orientale, les traditions du bas-empire.

Mais nous avons l’occasion de revenir sur ce curieux monument au mot Église. Nous devons nous borner à le signaler ici à cause de sa date et de la présence d’un clocher central antérieur à celui de Saint-Front de Périgueux, puisqu’il aurait été élevé au commencement du IXe siècle. On peut donc, jusqu’à présent, trouver deux origines distinctes à l’introduction des clochers centrals des églises en France : l’une, par les Vénitiens, sur les côtes occidentales ; l’autre, par la renaissance carlovingienne de l’Est. Il est des provinces où ces deux influences se rencontrent et se mêlent : d’autres où elles dominent exclusivement. Or, si le clocher de Saint-Front servit de type à un grand nombre de tours d’églises dans l’Ouest, des clochers analogues à celui de Germigny-des-Prés (car nous ne pouvons faire à ce petit édifice l’honneur d’avoir servi de type), des clochers carlovingiens d’origine, influèrent sur les constructions entreprises sur les bords de la Saône, de la haute Marne et dans le Lyonnais. L’un des plus anciens clochers centrals de cette dernière contrée est celui de l’église d’Ainay à Lyon. La base massive de ce clocher date probablement du XIe siècle, et son étage à jour, supérieur, du XIIe. Si l’on considère la partie inférieure du clocher central d’Ainay, on pourrait supposer qu’elle était destinée à porter plusieurs étages, car ses murs massifs, percés seulement d’une petite baie sur chacune des faces, ont une résistance considérable. Cependant, cette base ne fut surmontée que d’un seul étage percé d’arcatures. Mais il n’est pas rare de rencontrer, dans l’ancien Lyonnais, ces clochers trapus, couronnés d’un toit plat en charpente, recouvert de tuiles romaines dans l’origine et plus tard de tuiles creuses.

Nous en présentons (24) la vue perspective. Le couronnement de ce clocher mérite de fixer l’attention des architectes. Il se compose, à la base de la flèche, de quatre pignons et de quatre amortissements aux angles, de l’effet le plus pittoresque. Les petites plates-formes qui terminent les quatre amortissements triangulaires étaient probablement destinées à recevoir les figures des quatre évangélistes, de quatre anges sonnant de l’olifant, ou des quatre Vents, conformément à un usage assez généralement établi en Bourgogne et en Champagne. Des gargouilles simplement épannelées reçoivent les eaux de la flèche entre les pignons et les amortissements. Notre figure démontre assez que ce clocher porte de fond sur les deux murs latéraux de la nef dépourvue de transsepts et sur deux arcs doubleaux. Mais si ces clochers carrés centrals ont une origine carlovingienne, il faut reconnaître que, dans les provinces mêmes où ils avaient pris naissance, le type primitif fut bientôt modifié, car presque tous les clochers centrals des bords du Rhin, des XIe et XIIe siècles, sont bâtis sur plan octogonal, ainsi que nous l’avons dit plus haut. On ne peut cependant méconnaître cette influence, sinon dans l’ensemble du plan, du moins dans les détails. Les amortissements des angles, la disposition des baies, les décorations des bandeaux et des chapiteaux des clochers de la haute Marne et de la haute Saône sont évidemment empruntés au style carlovingien primitif. Seulement, les constructeurs de ces dernières provinces, moins habiles et moins savants que ceux du Rhin, n’osaient probablement pas planter un octogone sur quatre piles. Si l’architecte qui a bâti l’église de Germigny-des-Prés a cru de bonne foi copier la construction de l’église d’Aix-la-Chapelle, on peut bien admettre que l’architecte du clocher d’Isômes s’est inspiré des constructions rhénanes ; seulement, il n’a osé adopter le plan octogone que pour la flèche. Il nous faut étudier quelques-uns des clochers centrals des provinces rhénanes pour faire reconnaître l’influence qu’ils ont dû exercer sur les constructions des provinces françaises de l’Est.

Il existe, sur la croisée de l’église de Guebviller, un clocher central octogone dès sa base dont les quatre faces parallèles aux diagonales du carré sont portées sur des trompillons. La construction de ce clocher remonte à la fin du XIe siècle ; elle est légère eu égard à sa hauteur.

La curieuse église de Sainte-Foi à Schelestadt possède également un clocher central s’élevant sur la croisée, qui mérite d’être mentionné. Comme celui de Guebviller, le clocher de Sainte-Foi est octogone portant sur les quatre arcs doubleaux et sur des trompes. Il se compose d’un étage orné d’une arcature aveugle surmontant un soubassement, d’un étage à jour et d’une flèche pyramidale en pierre dont les côtés sont légèrement convexes en se rapprochant de la corniche.

Profitant des deux styles venus de l’Est et de l’Ouest, les architectes des provinces du domaine royal élèvent sur leurs églises, pendant le XIIe siècle, des tours centrales qui subissent ces deux influences, mais prennent bientôt, comme toute l’architecture de cette époque et de ce territoire, un caractère propre qui est réellement le style français. Nous en trouvons un exemple remarquable à Poissy, dans l’église collégiale. Sur la dernière travée de la nef, à l’entrée du chœur (car cette église est dépourvue de transsepts), s’élève un clocher portant sur quatre piliers. Sa base est carrée ; aux quatre angles de cette base s’élèvent quatre pinacles massifs (un seul renferme un petit escalier à vis) ; au-dessus est posée la souche du beffroi sur plan octogone irrégulier, c’est-à-dire ayant quatre grands côtés et quatre petits. Posant la tour sur quatre piles, il est évident que les constructeurs n’ont pas osé adopter l’octogone régulier, afin d’éviter des trompillons de grande dimension et de rapprocher, autant que possible, la charge totale sur ces quatre points d’appui. Mais les angles de l’octogone possèdent leurs colonnes engagées, les angles du carré leurs pinacles, ce qui rappelle l’influence occidentale, et le beffroi est octogone, comme la plupart des clochers centrals de l’Est. La flèche du clocher central de l’église de Poissy est en charpente, comme certaines flèches de clochers normands dans une situation analogue ; et il n’y a pas lieu de supposer qu’elle ait été primitivement projetée en pierre. L’étage à jour du beffroi octogone se compose d’arcades jumelles sur les grands côtés et d’arcades simples sur les petits. La base de ce clocher ne renferme point une coupole ou une lanterne, comme les clochers centrals du Rhin ou de Normandie, elle n’est que l’étage inférieur du beffroi au-dessus de la voûte de la nef.

Non loin de Poissy, en descendant la Seine, on voit, sur la rive gauche, une petite église bâtie au centre du village de Vernouillet. Cette église possède un clocher sur la croisée, à l’entrée du chœur. La construction du clocher de Vernouillet remonte aux dernières années du XIIe siècle (1190 environ) ; là, plus de tâtonnements, plus d’incertitudes ; les diverses influences romanes de l’Est et de l’Ouest se sont fondues ; un art nouveau, formé de ces divers éléments, mais franc et original, apparaît dans tout son éclat.

Avant la construction du clocher central de Vernouillet, on avait élevé celui de Limay, près de Mantes, et qui déjà donne une tour carrée surmontée d’une flèche à base octogone, de quatre pinacles pleins sur les angles et de lucarnes sur quatre des faces de la pyramide. Le clocher de Limay, lourd encore, soumis aux traditions romanes, est cependant l’un des premiers pas faits dans la voie nouvelle. Les clochers centrals du XIIe siècle sont fort rares dans cette partie de la France, dévastée par les guerres de la fin de ce siècle ; aussi celui de Vernouillet, qui clôt l’époque de transition, doit-il être étudié avec attention. Il se compose d’une base carrée, sans ouverture, portant sur les quatre piles de la croisée et sur les quatre arcs doubleaux. Le beffroi à jour s’élève sur ce socle ; ses angles sont renforcés de colonnes engagées formant contreforts ; les quatre faces sont percées chacune de deux baies. Une corniche à corbeaux termine cet étage à jour, destiné au placement des cloches, et arrive au plan carré parfait, sans ressauts ni saillies.

Ce n’est que dans l’Île de France et les provinces voisines que l’on voit les clochers centrals, aussi bien que ceux de façades, prendre tout à coup un caractère aussi déterminé dès la fin du XIIe siècle et abandonner les traditions romanes. Dans la Champagne, la Bourgogne, sur les bords de la haute Marne, de la Saône, les clochers centrals restent carrés et se terminent le plus habituellement par des pyramides à base rectangulaire jusqu’au commencement du XIIIe siècle. Le clocher central de l’église de Châteauneuf (Saône-et-Loire), bâti vers le milieu du XIIe siècle, est un exemple de ces sortes de constructions. Il se compose d’un soubassement plein en moellons, avec angles en pierre, posé, suivant l’usage, sur les quatre piliers de la croisée et les quatre arcs doubleaux ; d’un étage percé d’une seule baie sur chaque face ; d’un beffroi percé de quatre baies jumelles et d’une pyramide à base carrée maçonnée en moellons avec quatre lucarnes.

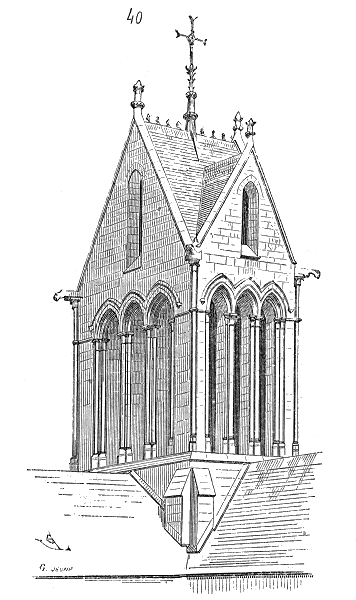

L’élévation géométrale de ce clocher (37) fait voir sa décoration extérieure, mélange des traditions romanes des provinces de l’Ouest et de la nouvelle architecture française de cette époque. Comme dans l’Ouest, les angles sont encore flanqués de colonnes engagées, et la décoration ogivale n’est ici qu’une concession au goût du temps, qui n’est guère motivé par la construction, encore toute romane. La flèche à base octogone, sur cette tour carrée, est elle-même aussi le résultat d’une influence étrangère aux traditions locales, et les trompillons portent fort maladroitement sur les colonnes accouplées des baies supérieures. Un petit escalier, circulaire à la base et octogone au sommet, détaché de la masse de la tour et montant de fond, donne accès à l’étage inférieur du beffroi.

Nous donnons (38) un détail des baies de cet étage inférieur avec leurs ajours percés dans des dalles de champ. Par le fait, les grandes archivoltes ogives des deux étages ne sont qu’une décoration et ne jouent aucun rôle au point de vue de la construction. L’architecte, en faisant cette concession aux formes nouvelles, avait compris que ces arcs, s’ils eussent fait parpaing, auraient eu pour effet de pousser les angles de la tour en dehors, et, adoptant une décoration d’un caractère déjà gothique, il conservait prudemment son système de construction roman. Il faut signaler, dans le clocher de Saint-Menoux, un progrès ; c’est que ce clocher est assez bien combiné pour le placement d’un beffroi en charpente portant des cloches à son sommet. Les bois sont suffisamment aérés par les ajours des fenêtres basses, sans risquer d’être mouillés, et l’étage supérieur laisse librement passer le son des cloches. Dans la plupart des clochers romans, on reconnaît bien plutôt un désir d’élever une tour que la satisfaction d’un besoin particulier ; les clochers à base octogone, si fréquents dans les provinces de l’Est, se prêtent mal au placement des beffrois en bois qui ne peuvent, être inscrits que dans un carré ; leurs étages superposés, également ajourés, ne permettent pas aux vibrations des cloches de se développer dans toute leur intensité ; la combinaison adoptée dans la construction du clocher de Saint-Menoux est la meilleure, en ce qu’elle ne donne qu’un étage d’ouïes très-ouvertes près de la pyramide, dont la concavité de pierre est très-favorable à la répercussion des vibrations des cloches. Cependant, dans tous les clochers précédents, non plus que dans celui de Saint-Menoux, on ne voit pas que les architectes se soient préoccupés de placer des abat-vents ou abat-sons, destinés à garantir les charpentes des beffrois contre la pluie chassée par le vent. Ces charpentes, au moins dans l’étage supérieur, restaient à l’air libre, étaient recouvertes de plomb, ou seulement peintes. La neige ou les eaux pluviales qui s’introduisaient dans la tour étaient recueillies sur un dallage inférieur en pente, munie de caniveaux et de gargouilles. Mais nous aurons l’occasion de revenir sur ce détail important.

Les clochers centrals carrés persistent donc assez tard dans certaines provinces du centre ; on les retrouve le long du cours de la Marne. Pendant que, dans le village de Vernouillet, sur la Seine, on construisait le joli clocher que nous avons donné ci-dessus, sur la Marne, à Dormans, on élevait un clocher qui conservait encore la forme traditionnelle des clochers des provinces du centre, bien que les détails en soient déjà complétement gothiques. L’église de Dormans est petite et ses transsepts sont moins larges que le vaisseau de la nef et du chœur. L’intersection de la croisée donnait donc un plan barlong. C’est sur cette base qu’on éleva un clocher central, dont nous présentons le plan (39).

Nous avons dû, jusqu’à présent, n’indiquer les clochers centrals des églises normandes que pour mémoire, non que ces clochers n’aient eu une grande importance, mais parce qu’ils offrent, ainsi que nous l’avons dit au commencement de cet article, une disposition toute particulière et qu’ils sont bien plutôt des lanternes destinées à donner de la lumière et de l’élévation au centre des églises que des clochers proprement dits. En effet, les clochers centrals normands antérieurs au XIIIe siècle qui existent encore, comme celui de Saint-Georges de Bocherville, comme les restes de celui de l’église abbatiale de Jumièges, quoique fort élevés au-dessus du pavé de l’église, ne donnent, pour le placement des cloches, qu’un étage assez bas, sorte de loge coiffée d’une immense charpente recouverte de plomb ou d’ardoise. Le clocher de l’église de Saint-Georges de Bocherville, le plus complet peut-être de tous, et dont la largeur hors œuvre est de 11m,00, ne possède qu’un étage supérieur destiné aux cloches, ayant 4m,00 de hauteur. Le reste de la tour en contrebas forme lanterne au centre de la croisée. Sur l’étage du beffroi s’élève une flèche en charpente ayant 27m,00 de hauteur, passant du carré à l’octogone au moyen de coyaux sur les diagonales. Chacune des faces de l’étage du beffroi est percée de trois baies cintrées divisées par une colonnette. Ce clocher ayant, comme œuvre de charpenterie, une grande importance, nous l’avons rangé parmi les flèches (voyez ce mot). Le clocher central de l’abbaye de Fécamp présente une disposition analogue ; celui de l’abbaye aux hommes, à Caen, ne conserve plus que sa lanterne du XIIe siècle, terminée par un pavillon octogone du XIIIe siècle ; le clocher central de la cathédrale de Rouen présente de même une lanterne à deux étages, du XIIIe siècle, au-dessus de laquelle s’élève une tour des XVe et XVIe siècles, qui, avant le dernier incendie, était couronnée par une flèche en charpente recouverte de plomb, élevée au commencement du XVIIe siècle.

Quelle que soit l’apparence des grandes tours centrales des églises de Normandie, elles n’ont pas, à proprement parler, le caractère de véritables clochers, ou du moins ce qui nous en reste, d’une époque très-postérieure à la période romane, ne nous offre pas de ces exemples complets tels que nous en trouvons dans les autres provinces qui composent la France de nos jours.

Il nous faut revenir aux clochers de façades, latéraux, isolés, portant de fond, et enfin à ceux qui s’élèvent sur les collatéraux des églises. Ceux-ci présentent plus de variétés encore, s’il est possible, que les clochers centrals. Les architectes, n’étant plus soumis à un programme invariable, savoir de poser une tour sur quatre piles isolées et quatre arcs doubleaux, pouvaient se livrer plus aisément aux conceptions les plus étendues et les plus hardies. Nous avons dit, en commençant cet article, que ces clochers servaient de défense dans l’origine, qu’ils conservaient ainsi tous les caractères d’une tour fortifiée, et qu’ils étaient généralement ou isolés ou posés sur le porche occidental des églises. En cas de siège, les remparts des villes étant forcés, ces clochers servaient souvent d’asile aux défenseurs, comme les donjons des châteaux. En 1105, Robert Fitz-Haimon, assiégé dans Bayeux par les soldats du duc de Normandie, se réfugie dans la tour de la cathédrale :

« Robert s’embati el mostier,

Sus en la tor très k’ol clochier,

Maiz il n’i pout’gaires atendre ;

Volsit u non l’estut (lui fallut) descendre,

Kar li feu i fu aportez,

Dunc li mostier fu alumez[16]. »

Les assiégeants mettent le feu à l’église pour forcer ce capitaine de renoncer à la défense. On considérait donc, dans certaines circonstances critiques, les clochers des églises comme des forteresses, et leur emploi comme beffroi n’était parfois qu’accessoire. Aussi, tous les clochers de façades antérieurs au XIIIe siècle conservent un aspect de tour de défense ; au moins dans leur partie inférieure ; ou bien il est arrivé, comme à Moissac par exemple, que, bâtis en forme de porche ouvert, surmonté d’étages à jour, ils ont été revêtus de crénelages, comme d’une chemise extérieure.

Parmi les plus anciens clochers couvrant toute la surface occupée par porche, il faut citer celui de l’église abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire, qui date du XIe siècle. Nous avons vu que le clocher primitif de la cathédrale de Limoges et celui de la cathédrale du Puy donnent en plan quatre colonnes intérieures isolées, destinées à porter l’étage supérieur en retraite sur les étages inférieurs. Le clocher-porche de l’église de Saint-Benoît-sur-Loire présente la même disposition ; mais ici les quatre piles intérieures et les piles extérieures forment un quinconce régulier, et tout le clocher devait se trouver supporté par le mur-pignon de la nef, par les huit piles extérieures et les quatre piles intérieures. Ce clocher n’ayant qu’un étage bâti sur le même plan au-dessus du porche, nous ne pouvons reconnaître si les quatre piles intérieures étaient destinées à porter les étages supérieurs du clocher, le beffroi, ou si les piles extérieures devaient monter de fond jusqu’au comble ; cette dernière hypothèse est la moins probable, car si on l’admettait, il faudrait supposer à ce clocher une hauteur énorme en raison de la surface couverte par son plan inférieur. Nous penchons à croire que les quatre piles intérieures étaient seules destinées à porter le beffroi, l’étage à jour contenant les cloches, et que l’enveloppe extérieure devait recevoir une terrasse de laquelle on pouvait se défendre au loin contre des assaillants qui eussent voulu s’emparer du monastère. Des figures sont nécessaires pour faire comprendre ce que nous disons ici.

Cependant ce quinconce de piles, adopté pour le plan du rez-de-chaussée de quelques anciens clochers, n’était pas toujours destiné à porter de fond l’étage supérieur en retraite. Nous en avons une preuve, remarquable d’ailleurs, dans la construction du clocher de l’église de Lesterps (Charente). À rez-de-chaussée, le clocher de Lesterps, bâti vers le commencement du XIIe siècle, présente à peu près la même disposition que celui de Saint-Benoît-sur-Loire, si ce n’est que trois berceaux portés sur des archivoltes remplacent les voûtes d’arêtes romaines adoptées à Saint-Benoît. Au-dessus du rez-de-chaussée s’élève une belle et grande salle voûtée en calotte cintrée sur un plan octogonal, obtenu au moyen de trompes posées sur les angles du carré. Un second étage offre la même disposition dans des dimensions plus restreintes.

et (44) la coupe prise suivant l’axe du porche perpendiculaire à la façade[18] ; en A est la porte de la nef. Un troisième étage B est amorcé, mais n’a pas été achevé ou a été détruit. Nous en sommes donc ici, comme à Saint-Benoît, réduits aux conjectures relativement au couronnement de ce clocher. Il est certain qu’un troisième étage, percé de baies jumelles sur chacune des faces, était interposé entre la flèche et le second étage, et qu’en ajoutant la hauteur probable de l’étage supérieur et de la flèche aux parties existantes, on obtiendrait, du pavé au sommet de la pyramide, une hauteur de soixante mètres environ. Le faîtage du comble de la nef de l’église étant en D, il est vraisemblable que les cloches devaient être placées dans l’étage C, d’autant qu’il existe une lunette dans la voûte du premier étage destinée au passage des cordes nécessaires pour les mettre en branle ; dans ce cas, le troisième étage B ne servait que de guette. Le clocher de l’église de Lesterps a, comparativement à la nef avec bas-côtés qu’il précède, une importance énorme ; il est à lui seul tout un monument, un donjon élevé dans le but d’imposer par sa masse et de découvrir la campagne au loin. L’escalier adossé à l’angle nord-est ne monte cependant qu’au premier étage, et nous ne savons comment les constructeurs entendaient parvenir aux étages supérieurs. Il est difficile de savoir aujourd’hui à quoi pouvait être utilisée la belle salle du premier ; elle s’ouvre sur une tribune E donnant dans la nef. Cette construction est fort belle, bien pondérée ; les porte-à-faux sont évités avec soin, bien que les étages soient en retraite les uns sur les autres, ainsi que le démontre la coupe (fig. 44). L’influence des deux écoles du Périgord se fait sentir encore dans cette bâtisse colossale, admirablement traitée. Pour compléter le clocher du porche de l’église de Lesterps, il faut aller chercher des exemples dans des monuments analogues et soumis aux mêmes influences. Or, nous avons donné le clocher posé sur la nef de l’église haute de Loches (ancienne collégiale) ; son couronnement (fig. 27) peut servir à compléter le clocher de Lesterps.

Si les clochers-porches des églises de l’Île de France ont pu être employés à la défense, il ne paraît pas qu’ils aient jamais eu, comme surface et hauteur, une importance égale à ceux des provinces de l’ouest et du centre. Les nefs des églises de l’Île de France et des provinces voisines étaient assez étroites généralement, et les clochers-porches ne débordaient pas sur les bas-côtés. La base du vieux clocher de l’église abbatiale de Saint-Germain-des-Prés à Paris, celle du clocher de la collégiale de Poissy, n’occupent guère qu’une superficie en carré, de cinq à huit mètres de côté. Mais c’est que, pendant la période carlovingienne, les provinces de l’ouest et celles qui bordaient la Loire étaient beaucoup plus riches que les provinces voisines de la Seine, de l’Oise et de la Marne ; elles faisaient un commerce très étendu ; elles étaient industrieuses, possédaient le territoire le plus fertile. Ce n’est guère qu’à la fin du XIIe siècle, lorsque la monarchie française prend un ascendant réel, que l’Île de France s’enrichit et élève à son tour des monuments plus vastes que ceux de la Loire, du Poitou, du Périgord et de la Saintonge. Cependant on voit apparaître, dans les provinces proprement françaises, dès le commencement du XIIe siècle, un style d’architecture qui ne le cède en rien au style adopté dans l’ouest et le centre. Ce n’est pas par des dimensions extraordinaires et des constructions colossales que cette architecture se fait remarquer, mais par une entente des proportions, une exécution fine et sobre, des dispositions heureuses et hardies déjà. Les clochers fournissaient aux architectes un programme qui exigeait toute leur science et qui se prêtait au développement de leur imagination naturelle ; car ce programme, beaucoup moins circonscrit que celui des autres parties des édifices religieux, civils ou militaires, permettait l’emploi de formes neuves, ouvrait un vaste champ aux artistes doués d’une imagination vive. L’étendue que nous sommes obligés de donner à cet article indique assez combien les constructeurs du moyen âge ont, suivant les traditions importées ou locales, et suivant leur propre génie, été entraînés à varier à l’infini les formes qu’ils donnaient à des monuments qui n’étaient pas seulement le résultat d’un besoin impérieux, mais bien plutôt une œuvre d’art. Aussi les clochers sont-ils la pierre de touche de l’imagination des architectes pendant le moyen âge.

L’école occidentale ne sort guère des types admis vers le commencement du XIe siècle ; elle arrive promptement à un développement complet et cesse de progresser vers le milieu du XIIe siècle ; elle meurt avec l’architecture romane. L’école orientale, celle dont le siège est sur les bords du Rhin, est frappée de stérilité dès ses premiers essais ; elle ne fait que reproduire à l’infini les premiers types ; l’imagination fait complétement défaut à ses artistes ; on ne peut saisir un progrès réel dans la conception des clochers rhénans, et les plus beaux, les mieux entendus sont peut-être les plus anciens. En France, au contraire, c’est-à-dire dans le domaine royal, le clocher roman se dépouille successivement, pendant le cours du XIIe siècle, de ses formes traditionnelles, et crée, à la fin de ce siècle, par une suite de tentatives qui indiquent l’effort heureux d’artistes pleins d’imagination et de sens, des conceptions de la plus grande beauté. Des modestes clochers carrés, de la fin du XIe siècle, bâtis sur les bords de la Seine, de l’Oise et de l’Eure, au clocher vieux de la cathédrale de Chartres, il n’y a que cinquante années d’intervalle ; et, au point de vue de l’art, quel progrès immense ! Nous allons essayer de suivre pas à pas la marche de ce progrès ; car si l’architecture gothique est née dans ces contrées, c’est dans l’exécution de ses clochers qu’elle fait ressortir particulièrement ses ressources et la prodigieuse fertilité d’imagination de ses artistes, en même temps que leur science et leur goût.

Nous prendrons d’abord, comme un des types les plus complets des clochers français, le clocher-porche de l’église de Morienval (Oise), bâti à la fin du XIe siècle. Sa base est celle des clochers carlovingiens de Saint-Germain-des-Prés et de Poissy[19]. Cette base, non compris la saillie des contreforts, n’a que six mètres hors œuvre en carré. Suivant l’usage alors adopté, elle s’élève pleine, sauf les arcades du porche, jusqu’à la hauteur de la corniche de la nef. À partir de ce niveau A, est un premier étage percé d’une double arcature sur chaque face, puis un deuxième étage, également à jour, qui sert de beffroi.

Mais, vers le commencement du XIIe siècle, on cessa, dans les nouveaux plans des églises bâties à cette époque, d’élever des clochers sur les porches ; c’était là un reste des traditions des temps désastreux de l’invasion normande ; les raisons qui avaient fait élever ces clochers ne subsistaient plus. Les clochers ainsi plantés bouchaient les jours que l’on pouvait prendre dans les pignons occidentaux ; ils forçaient de faire des porches étroits ; ils gênaient l’entrée de la nef, et il fallait, pour sonner les cloches, monter au premier étage, car les sonneurs ne pouvaient se tenir sous le porche et embarrasser ainsi le passage des fidèles. Les religieux dans les abbayes, comme les desservants dans les paroisses, préféraient avoir des clochers près du sanctuaire, et si on en élevait sur les façades, c’était latéralement, communiquant avec les bas-côtés, de manière à laisser l’entrée de l’église parfaitement libre (voy. Église). Par un besoin de symétrie fort naturel, si l’on bâtissait les clochers à côté de la façade ou sur les flancs des sanctuaires, au lieu d’un seul clocher on en élevait souvent deux, et, loin de leur conserver l’aspect traditionnel d’une tour de défense, on cherchait au contraire à les rendre élégants, afin que leur masse n’écrasât pas en apparence les constructions de l’église. Cependant on n’osa pas tout d’abord les planter à cheval sur les bas-côtés, et les supporter en partie sur la première pile isolée des collatéraux. Ils montaient de fond ; leur rez-de-chaussée formait une petite salle servant de baptistère ou de chapelle des morts, s’ils étaient posés proche de la façade occidentale, ou tenait lieu de sacristie et de trésor, s’ils étaient bâtis proche du sanctuaire.

Les grandes églises abbatiales, ou les paroisses fort importantes, élevaient souvent deux clochers des deux côtés de la façade et deux autres près du sanctuaire ; mais les petites églises des XIe et XIIe siècles, ne pouvant avoir qu’un clocher, le bâtissaient de préférence près du chœur. Dans l’Île de France et le Beauvoisis, cette disposition est assez fréquente et s’accordait parfaitement avec les nécessités du culte. Le village de Nesle, près l’Île-Adam (Oise), a conservé une charmante église dont la construction remonte aux dernières années du XIIe siècle, et qui s’est accolée à un clocher plus ancien (premières années du XIIe), de manière à placer ce clocher sur le flanc méridional du chœur. Cette église est dépourvue de transsepts, et le clocher s’est trouvé englobé dans le collatéral ; il devait être primitivement détaché, et bâti probablement le long d’une église à une seule nef. Le clocher de l’église de Nesle est un des mieux conçus et des mieux bâtis parmi les nombreux exemples fournis par cette province et cette époque, la plus fertile en beaux clochers.

440px|centréNous en donnons l’élévation (48). Au-dessus d’un rez-de-chaussée bien empatté et solide, percé d’une petite fenêtre, s’élèvent deux étages ouverts destinés au beffroi. La flèche en pierre qui couronne le dernier étage n’est déjà plus élevée, comme à Morienval, sur plan carré, mais sur un octogone dont les quatre faces diagonales sont portées sur quatre trompillons intérieurs. Quatre pinacles à base carrée, pleins, chargent les angles de la tour et la queue des claveaux des trompillons. Ce monument, d’une petite dimension, est remarquablement étudié dans son ensemble comme dans ses détails. On remarquera comme les corniches A et B se marient adroitement aux têtes des contreforts d’angles, qui ne sont que des colonnes engagées. La sculpture est fine, sobre, et n’est appliquée qu’aux chapiteaux. Les archivoltes sont simplement décorées de dents-de-scie. Les profils sont délicats, d’un excellent style ; partout la construction est apparente et est intimement liée à la décoration. Il n’est pas besoin de dire que le rez-de-chaussée seul est voûté. Le clocher de l’église de Nesle est construit d’après les données romanes. Mais déjà, au commencement du XIIe siècle, les architectes de cette province, cherchant à s’affranchir de ces traditions, essayaient certaines dispositions neuves, originales, qui devaient se développer rapidement et les amener à produire des œuvres mieux raisonnées, plus savantes, plus gracieuses et moins uniformes que celles des siècles précédents. L’esprit d’innovation se fit jour avec plus de hardiesse, peut-être, dans la construction des clochers pendant le XIIe siècle que dans les autres édifices, car l’imagination des architectes n’était pas soumise à des programmes impérieux ; il ne s’agissait pour eux que de trouver la place des cloches et d’élever un monument qui se distinguât de ses voisins par un aspect plus léger, plus hardi, par des dispositions inusitées, imprévues. Alors, l’architecture romane avait produit tout ce qu’elle devait produire ; elle était arrivée à ses dernières limites et ne pouvait ou que se traîner dans la même voie, ou que décroître en se chargeant de détails superflus. Le génie occidental, toujours enclin à marcher en avant, rompit brusquement avec les traditions, et ses premiers essais sont des chefs-d’œuvre[22]. Nos lecteurs vont en juger.

Dans la même province, à Tracy-le-Val (Oise), il existe une petite église qui conserve encore un de ces clochers voisins des sanctuaires, dont la construction est peu postérieure à celle du clocher de Nesle (première moitié du XIIe siècle). Sa base est carrée, pleine, détachée de l’abside qui est dépourvue de bas-côtés. Sur cette base carrée[23] s’élève un étage à jour qui se dégage au-dessus des combles. Un beffroi, à base octogone, couronné par une pyramide en pierre, est bâti sur ce premier étage.

Un des caractères qui distinguent les clochers romans de l’Île de France, du Beauvoisis et même de la Normandie, jusqu’au moment de l’avénement du style gothique, ce sont ces pyramides de pierre peu élevées, trapues. Presque tous ces couronnements ont été détruits dans ces climats humides ; leurs pentes peu inclinées, recevant la pluie de plein fouet, ont dû se dégrader rapidement et furent remplacées, dès le commencement du XIIIe siècle, surtout en Normandie, par des pyramides très-aiguës. Il existe dans cette province, près de Caen, un petit clocher du XIe siècle, primitivement bâti sur le porche de l’église de Thaon, qui a conservé sa pyramide trapue et carrée comme celles des clochers romans de l’Ouest de la même époque. Ce clocher est pour nous d’autant plus intéressant qu’il est encore empreint des traditions défensives des tours primitives élevées sur les porches. Son escalier, qui, du rez-de-chaussée jusqu’au-dessus de la voûte du porche, est pris aux dépens de l’épaisseur d’une des quatre piles, ne reprend sa révolution, à partir du premier étage, que le long de la pile opposée, de manière à interrompre ainsi la circulation. De plus, le clocher au-dessus du rez-de-chaussée s’élève en retraite sur les arcs doubleaux intérieurs du porche, de façon à laisser, entre l’étage inférieur et le clocher proprement dit, au niveau du dessus de la voûte de ce porche, une sorte de chemin de ronde, qui pouvait bien être primitivement muni d’un parapet de défense.

Voici (50) les plans superposés du rez-de-chaussée de ce clocher et du premier étage qui expliquent ce que nous venons de dire. Nous donnons (51) l’élévation de la tour de l’église de Thaon, et (52) sa coupe[24].

C’est là, du reste, un charmant édifice. Dans notre coupe en A, on voit l’escalier qui monte du dessus de la voûte à l’étage supérieur. La pyramide est à base carrée, forme qui se retrouve beaucoup plus tard dans les clochers normands, et se compose d’assises basses posées en retraite les unes sur les autres. Elle n’est ornée à sa base et vers le milieu de ses arêtiers que par des têtes saillantes d’animaux. Quatre lucarnes, ou plutôt quatre baies carrées, l’ajourent au-dessus de la corniche. On remarquera, dans notre coupe (fig. 52), la construction des baies de l’étage supérieur. En constructeurs habiles, les architectes du clocher de Thaon n’ont pas fait faire parpaing aux archivoltes de ces baies dans tout leur développement, afin de ne point pousser sur les angles. Cinq claveaux seuls font parpaing et forment ainsi un arc de décharge au-dessus des arcs linteaux. Aux baies de l’étage au-dessous, là où les contreforts viennent encore épauler les angles de la bâtisse et où la charge est puissante, les constructeurs, au contraire, ont fait faire parpaing aux archivoltes des baies. Il est assez embarrassant de savoir comment était disposé le beffroi de bois dans cette tour, dont un des angles intérieurs est entamé par l’escalier. Nous serions assez portés à croire qu’un plancher en bois était posé au niveau de l’appui des baies supérieures, d’autant que les trous de scellement des poutres de ce plancher existent encore, et que les cloches étaient suspendues à ces poutres et peut-être à deux pièces de bois en croix dont les extrémités étaient fixées dans les quatre petites baies carrées de la flèche. Ce système de suspension eût été fort primitif ; mais il ne faut pas oublier qu’avant le XIIe siècle les cloches étaient d’un très-faible poids.

Dans le Maine, l’Anjou et le pays chartrain, les pyramides de couronnement des clochers atteignent déjà, dès le milieu du XIIe siècle, une grande élévation relativement à la hauteur des tours. Nous avons vu qu’à Loches les clochers de couronnement du XIIe siècle possèdent des pyramides dont le sommet est très-aigu.

Il faut toujours en revenir aux divisions politiques du territoire, lorsqu’il s’agit de reconnaître les différentes écoles d’architecture au XIIe siècle. À cette époque, la Normandie, le Maine, l’Anjou, une partie du Poitou et du pays chartrain, possédaient une école de constructeurs qui ne le cédaient pas, comme habileté, à ceux de l’Île de France et de la Normandie ; mais ils étaient moins indépendants et subissaient l’influence soit du style normand, soit du style des écoles de l’Ouest.

Pendant la première moitié du XIIe siècle, avant l’érection du vieux clocher de la cathédrale de Chartres, on construisit un immense clocher isolé, dépendant de l’église abbatiale de la Trinité de Vendôme. Au point de vue de la construction, et sous le rapport du style, ce clocher doit être examiné en détail ; il subit l’influence de deux styles, du style roman ancien né dans les provinces occidentales, et du style qui se développait sur les bords de l’Oise et de la Seine dès le commencement du XIIe siècle.

Jusqu’alors, dans les clochers romans, une simple retraite ou des trous dans les parements intérieurs, ou des corbeaux saillants, ou une voûte en calotte, recevaient l’enrayure basse des beffrois en charpente ; et peu à peu, par suite du mouvement de va-et-vient que prennent ces beffrois, les constructions se disloquaient, des lézardes se manifestaient au-dessus des ouvertures supérieures, les angles des tours fatiguaient et finissaient par se séparer des faces[25]. Si la charpente des cloches reposait à plat sur une voûte dont les reins étaient remplis, le peu d’élasticité d’une pareille assiette produisait des effets plus funestes encore que les retraites ou les corbeaux sur les parements intérieurs. Car ces voûtes, pressées tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, se disjoignaient d’abord, et produisaient bientôt des poussées inégales. Le système d’assiette de beffroi adopté dans la construction du clocher de la Trinité, par sa complication même et la pression contrariée des arcs inférieurs, à cause de ces deux étages d’arcs séparés par une pile, possède une élasticité égale à sa résistance, et divise tellement les pressions alternatives du beffroi en charpente qu’elle arrive à les neutraliser complétement. Cela est très-savant et fait voir comme, en quelques années, sous l’influence des écoles nouvelles, les lourdes constructions romanes s’étaient transformées. Le clocher de la Trinité de Vendôme est peut-être le premier qui soit élevé sur un programme arrêté. Ce n’est plus une tour de quasi défense sur laquelle on a élevé un beffroi, ce n’est plus un porche surmonté de salles et terminé au sommet par une loge ; c’est un véritable clocher, construit de la base au sommet pour placer des cloches, c’est une enveloppe de cloches, reposant sur l’assiette d’un beffroi. Tout en conservant la plupart des formes romanes, comme construction, il appartient à l’école nouvelle ; il remplace les résistances passives de la construction romane par les résistances élastiques, équilibrées, vivantes (qu’on nous passe le mot qui exprime notre pensée) de la construction française. Ce principe, découvert et mis en pratique une fois, eut des conséquences auxquelles les architectes ne posèrent de limites que celles données par la qualité des matériaux, et encore dépassèrent-ils parfois, grâce à leur désir d’appliquer le principe dans toute sa rigueur logique, ces limites matérielles.

Du clocher de la Trinité de Vendôme, nous sommes amenés au vieux clocher de la cathédrale de Chartres, le plus grand et certainement le plus beau des monuments de ce genre que nous possédions en France. Admirablement construit en matériaux excellents et bien choisis, il a subi deux incendies terribles et a vu passer sept siècles sans que sa masse et les détails de sa construction aient subi d’altérations apparentes. Mais, avant de décrire ce dernier clocher, il est bon de faire connaître ses diverses origines.

Nous avons vu qu’à Vendôme l’influence des monuments de l’Ouest se faisait encore sentir. À Chartres, cette influence est moins sensible qu’à Vendôme ; mais, d’un autre côté, les styles normand et de l’Île de France prennent une plus grande place. Jusqu’au XIIIe siècle, les clochers normands qui ne sont pas posés sur la croisée des églises montent de fond, ainsi que les clochers de l’Ouest. Ce sont des tours carrées renforcées de contreforts peu saillants, étroites comparativement à leur hauteur, percées de baies rares dans les substructions, décorées d’arcatures aveugles sous les beffrois, et présentant, au sommet, une suite d’étages d’égale hauteur, terminés par des pyramides carrées.

Les deux beaux clochers de l’église abbatiale de la Trinité à Caen, ceux de la cathédrale de Bayeux, conservent, malgré les adjonctions et modifications apportées par le XIIIe siècle, le caractère bien franc du clocher normand pendant les XIe et XIIe siècles. Nous ne pensons pas que les clochers normands du commencement du XIIe siècle possédassent des flèches très-élevées, et le clocher de l’église de Thaon que nous avons donné ci-dessus est là pour confirmer notre opinion, puisque sa construction n’est pas antérieure à la fin du XIe siècle. Mais, vers le milieu de ce siècle, la Normandie devança les provinces françaises en érigeant, la première, des pyramides d’une excessive acuité sur les tours carrées des églises. Ce parti fut promptement adopté dans l’Île de France, le Maine et l’Anjou ; seulement, ces dernières provinces donnèrent de préférence à leurs flèches une base octogonale.

Nous ne croyons pas nécessaire de donner ici les clochers de l’église de la Trinité de Caen, qui sont entre les mains de tout le monde. Au point de vue architectonique, la composition de ces tours, jusqu’à la base des flèches, dont la construction ne date que du XIIIe siècle, est assez médiocre. Leur division en étages d’égale hauteur n’est pas heureuse ; il y a là un défaut de proportion que l’on ne trouve que dans cette province et sur les bords du Rhin ; cependant, comme construction, les clochers normands sont remarquables ; bâtis presque toujours en petits matériaux parfaitement appareillés, ils ont conservé leur aplomb, malgré le peu de superficie de la base par rapport à la hauteur. Mais les Normands n’avaient pas cet instinct des proportions que possédaient à un haut degré les architectes de l’Île de France, du Beauvoisis et du Soissonnais. Toutefois, la hardiesse de leurs constructions, leur parfaite exécution, l’élévation des flèches, eurent évidemment une influence sur l’école française proprement dite, et cette influence se fait sentir dans le vieux clocher de la cathédrale de Chartres. Celui-ci, comme tous les clochers romans, monte de fond, c’est-à-dire qu’il porte sur quatre murs pleins. Originairement, il flanquait, ainsi que la tour voisine, qui ne fut achevée qu’au XVe siècle, un porche, et précédait le collatéral sud de la nef ; il était ainsi détaché de l’église sur trois côtés[26].

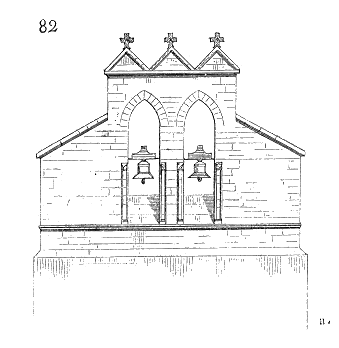

Voici (58) le plan du vieux clocher de la cathédrale de Chartres, au niveau du rez-de-chaussée. En A est une grande salle voûtée qui autrefois s’ouvrait sur le porche B, et qui aujourd’hui s’ouvre sur la première travée de la nef, le pignon de cette nef ayant, au commencement du XIIIe siècle, été avancé de C en D. Suivant l’habitude des constructeurs romans (habitude fort sage), l’escalier particulier du clocher en E est en dehors des murs, et n’affaiblit pas les constructions. Cet étage inférieur est bâti en matériaux énormes provenant des carrières de Berchère, qui fournissent un calcaire d’une dureté et d’une solidité incomparables. La fig. 59 donne l’élévation de ce clocher[27], dont la hauteur est de 103m, 50 de la base au pied de la croix en fer qui couronne la flèche. C’est ici que l’on reconnaît la supériorité de cette construction sur celles élevées à la même époque en Normandie. La division des étages est habilement calculée en raison des dispositions intérieures et fait paraître la masse du monument plus grande et plus imposante encore. La salle basse est bien marquée par la fausse arcature et par le premier bandeau G. Au-dessus est une seconde salle, plus ouverte, de même hauteur, mais dont les parements extérieurs et les baies prennent plus de richesse ; un second bandeau indique l’arase de la seconde voûte. Puis vient le beffroi, dont la base repose sur cette voûte, au niveau H (voy. Beffroi). L’étage I est plus ouvert et plus orné que le second étage ; il sert de soubassement à la flèche à laquelle il tient : cette flèche ne commence pas brusquement, mais s’amorce sur un tambour à base octogone ; les triangles, restant libres entre l’étage carré et le tambour octogone, portent quatre pinacles qui forment autant de baies. Quatre lucarnes sont percées sur chacune des faces de l’octogone parallèles aux côtés du carré. Comme à la Trinité de Vendôme, quatre grands pignons surmontent ces lucarnes et sont eux-mêmes percés de baies, afin de permettre au son des cloches de s’échapper du beffroi. Mais ces gâbles empiètent adroitement sur les faces de la pyramide, de manière à lier les parties verticales avec les surfaces inclinées ; c’est un progrès. À la Trinité de Vendôme on voit que les étages supérieurs sont encore coupés par des lignes horizontales qui séparent l’ordonnance inférieure du beffroi de la pyramide, bien que ces deux parties, n’étant séparées par aucun plancher, ne fassent qu’un tout. À Chartres, l’architecte a parfaitement fait comprendre que le beffroi et la pyramide ne sont qu’un étage vide du bas en haut. Une flèche immense, décorée d’arêtiers sur les angles, de nerfs sur les faces et d’écailles, comme à Vendôme, termine le clocher.