PORTE, s. f. Baie servant d’issue, au niveau d’un sol. Toute porte se compose de deux jambages, d’un linteau ou d’un cintre. Les jambages possèdent un tableau et une feuillure destinée à recevoir les vantaux. Nous diviserons cet article en portes fortifiées de villes et châteaux ; en portes de donjons et tours ; en poternes ; en portes d’abbayes ; en portes d’églises, extérieures et intérieures ; en portes de palais et maisons, extérieures et intérieures.

Portes fortifiées tenant aux enceintes de villes, châteaux, manoirs. — Il existe encore en France quelques portes romaines et gallo-romaines qui présentent les caractères d’une issue percée dans une enceinte et protégée par des défenses. Telles sont les portes de Nîmes, d’Arles, de Langres, d’Autun : les premières antérieures à l’établissement du christianisme ; celles d’Autun datant du IVe ou Ve siècle. Ces portes sont toutes dressées à peu près sur un même plan. Elles consistent en deux issues, l’une pour l’entrée, l’autre pour la sortie des chariots, et en deux passages pour les piétons ; elles sont flanquées extérieurement de deux tours semi-circulaires formant une saillie prononcée. Les portes d’Arroux et de Saint-André, à Autun, sont surmontées, au-dessus des deux arcs donnant passage à travers l’enceinte, d’un chemin de ronde à claire-voie, qui pouvait servir au besoin de défense. Les baies, s’ouvrant sur la voie publique, n’étaient fermées que par des vantaux de menuiserie, sans herses ni ponts mobiles[1].

La porte de Saint-André, à Autun, est l’une des plus complètes de toutes celles que nous possédons en France, et se rapproche de l’époque du moyen âge[2].

Ces tours possédaient encore au-dessus deux autres étages, réservés à la défense, l’un couvert par une voûte, et le dernier à ciel ouvert. On y arrivait par les escaliers à double rampe indiqués sur le plan.

Nous nous sommes souvent demandé, en voyant les portes des villes de Pompéi, de Nîmes, d’Autun, de Trèves, toutes si bien disposées pour l’entrée des chariots et des piétons, pourquoi, depuis qu’on a prétendu revenir aux formes de l’antiquité grecque et romaine, on n’avait jamais adopté ce parti si naturel des issues jumelles ? La réponse à cette question, c’est que l’on s’est fait une sorte d’antiquité de convention, lorsqu’on a prétendu en prescrire l’imitation. Placer un pilier dans le milieu d’une voie paraîtrait, aux yeux des personnes qui ont ainsi faussé l’esprit de l’antiquité, se permettre une énormité. Beaucoup d’honnêtes gens considèrent les portes Saint-Denis et Saint-Martin à Paris, si peu faites pour le passage des charrois, comme étant ce qu’on est convenu d’appeler une heureuse inspiration d’après les données de l’antiquité. Mais pour l’honneur de l’art antique, jamais les Romains, ni les Grecs byzantins, ni les Gallo-romains, n’ont élevé des portes de ville aussi mal disposées. Leurs portes sont larges, doubles, et n’ont jamais, sous clef, une hauteur supérieure à celle d’un chariot très-chargé. Elles sont accompagnées de poternes, ou portes plus petites pour les piétons, profondes ; c’est-à-dire formant un passage assez long, plus long que celui des baies charretières, afin de permettre au besoin un stationnement nécessaire. Quelquefois même ces poternes sont accompagnées de bancs et d’arcades donnant sur le passage des chariots. Telle est, par exemple, la disposition de la porte dite d’Auguste, à Nîmes.

Les tours et remparts touchant à la porte de Saint-André d’Autun sont construits en blocages revêtus extérieurement et intérieurement d’un parement de petits moellons cubiques, suivant la méthode gallo-romaine. Bien que les détails de cette porte soient médiocrement tracés et exécutés, l’ensemble de cette construction, ses proportions, produisent l’effet le plus heureux.

Mais on conçoit que ces portes n’étaient pas suffisamment couvertes, fermées et défendues pour résister à une attaque régulière. Il est vrai, qu’en temps de siège, on établissait, en avant de ces entrées, des ouvrages de terre et bois, sortes de barbacanes qui protégeaient ces larges issues. Ces ouvrages de terre, avec fossés et palissades, s’étendaient même parfois très-loin dans la campagne, formaient un vaste triangle dont le rempart de la ville était la base et dont le sommet était protégé par une tour ou poste en maçonnerie. À Autun même, on voit encore, de l’autre côté de la rivière d’Arroux, un de ces grands ouvrages triangulaires de terre, dont les deux côtés aboutissaient à deux ponts et dont le sommet était protégé par un gros ouvrage carré en maçonnerie, connu aujourd’hui sous le nom de temple de Janus, et qui n’était en réalité qu’un poste important tenant l’angle saillant d’une tête de pont. Ce qui reste de cette tour carrée fait assez voir qu’elle était dépourvue de portes au niveau du rez-de-chaussée, et qu’on ne pouvait y entrer que par une ouverture pratiquée au premier étage et au moyen d’une échelle ou d’un escalier de bois mobile.

Quand le sol gallo-romain fut envahi par les hordes venues du nord-est, beaucoup de villes ouvertes furent fortifiées à la hâte. On détruisit les grands monuments, les temples, les arènes, les théâtres, pour faire des remparts percés de portes flanquées de tours. On voit encore à Vesone (Périgueux), près de l’ancienne cathédrale du Xe siècle, une de ces portes. Il n’y a pas longtemps qu’il en existait encore à Sens, à Bourges, et dans la plupart des villes de l’est et du sud-est du sol gaulois. Beaucoup de ces ouvrages furent même construits en bois, comme à Paris, par exemple.

Quand plus tard les Normands se jetèrent sur les pays placés sous la domination des Carlovingiens, les villes durent de nouveau établir à la hâte des défenses extérieures, afin de résister aux envahisseurs. Ces ouvrages ne devaient pas avoir une grande importance, car il ne paraît pas qu’ils aient opposé des obstacles bien sérieux aux assaillants ; les récits contemporains les présentent aussi généralement comme ayant été élevés en bois ; et d’ailleurs l’art de la défense des places n’avait pas eu l’occasion de se développer sous les premiers Carlovingiens.

Ce n’est qu’avec l’établissement régulier du régime féodal que cet art s’élève assez rapidement au point où nous le voyons arrivé pendant le XIIe siècle. Les restes des portes d’enceintes de villes ou de châteaux antérieures à cette époque, toujours modifiées postérieurement, indiquent cependant déjà des dispositions défensives bien entendues. Ces portes consistent alors en des ouvertures cintrées permettant exactement à un char de passer : c’est dire qu’elles ont à peine 3 mètres d’ouverture sur 3 à 4 mètres de hauteur sous clef. Il n’était plus alors question, comme dans les cités élevées pendant l’époque gallo-romaine, d’ouvrir de larges ouvertures au commerce, aux allants et venants, mais au contraire de rendre les issues aussi étroites que possible, afin d’éviter les surprises et de pouvoir se garder facilement. De grosses tours très-saillantes protégeaient ces portes.

Nous ne trouvons pas d’exemple complet de portes de villes ou châteaux avant le commencement du XIIe siècle. Un de ces exemples, parvenu jusqu’à nous sans altération aucune, se voit au château de Carcassonne, et il remonte à 1120 environ.

Les surprises des places par les portes étaient si fréquentes, que non-seulement on multipliait les obstacles, les fermetures dans la longueur de leur percée, mais qu’on plaçait, au dehors, des barbacanes, des ouvrages avancés qui en rendaient l’approche difficile, qui obligeaient les entrants à des détours et les faisaient passer à travers plusieurs postes.

Aujourd’hui, lorsqu’on assiège régulièrement une place, on établit la première parallèle à 600 ou 800 mètres, et en cheminant peu à peu vers le point d’attaque par des tranchées, on établit les batteries de brèche le plus près possible de la contrescarpe du fossé ; les assiégeants, avec l’artillerie à feu, ne se préoccupent guère des portes que pour empêcher les assiégés de s’en servir pour faire des sorties. Mais lorsque l’attaque d’une place ne pouvait être sérieuse qu’au moment où l’on attachait les mineurs aux remparts, on conçoit que les portes devenaient un point faible. L’attaque définitive étant extrêmement rapprochée, toute ouverture, toute issue devait provoquer les efforts de l’assiégeant.

En étudiant les portes fortifiées des places du moyen âge, il est donc très-important de reconnaître les dehors et de chercher les traces des ouvrages avancés qui les protégeaient ; car la porte elle-même, si bien munie qu’elle soit, n’est toujours qu’une dernière défense précédée de beaucoup d’autres.

La porte de Laon à Coucy-le-Château est, à ce point de vue, l’une des plus belles conceptions d’architecture militaire du commencement du moyen âge. Bâtie, ainsi que les remparts de la ville et le château lui-même, tout au commencement du XIIIe siècle par Enguerrand III, sire de Coucy[7], elle donne entrée dans la ville en face du plateau qui s’étend du côté de Laon. Cette porte, placée en face de la langue de terre qui réunit le plateau à la ville de Coucy, donnait une entrée presque de niveau dans la cité ; mais à cause de cette situation même, elle demandait à être bien défendue, puisque cette langue de terre est le seul point par lequel on pouvait tenter d’attaquer les remparts, dominant, sur tout le reste de leur périmètre, des escarpements considérables. Au commencement du XIIIe siècle, voici quel était le système défensif des abords de cette porte (fig. 7).

Ce passage est voûté en berceau tiers-point en A, en B et en C; il est couvert par un plancher en D. En E, est un large mâchicoulis entre deux herses. L’entrée F se fermait par le pont G relevé, et en I était une porte à deux vantaux avec barres. Du couloir D, vers la ville, on entrait par deux portes détournées dans deux salles J, servant de corps de garde. On observera que les deux entrées dans ces salles sont disposées de telle façon que, du passage, on ne puisse voir l’intérieur des postes, ni reconnaître, par conséquent, le nombre d’hommes qu’ils contiennent. Ces postes sont chauffés par deux cheminées K, et éclairés par deux fenêtres L placées au-dessus des deux descentes de caves marquées A sur le plan souterrain. De ces deux postes J, on passe dans les salles circulaires M, percées chacune de trois meurtrières, deux sur le fossé, une sur le passage.

En N, est une des trappes donnant dans une trémie qui correspond à l’étage en sous-sol. Deux escaliers, pris dans l’épaisseur des murs des tours, permettent de monter au premier étage, dont le plan (fig. 10) présente une disposition peut-être unique dans l’art de fortifier les portes au moyen âge.

Cette figure indique les principales dispositions de cet ouvrage. A est le sol de la ville. On observera que le sol du passage est très-incliné vers l’entrée, afin de donner plus de puissance à une colonne de défenseurs s’opposant à des assaillants qui auraient pu franchir le pont et soulever les herses. En B, on voit, en coupe, le couloir souterrain aboutissant à la poterne de sortie C, laquelle est mise en communication avec les passages pratiqués à travers les piles du pont. Un pont à bascule, pivotant en C et muni de contre-poids, permettait, une fois abaissé, de descendre les degrés D. De ce point il fallait faire manœuvrer un second pont à bascule, pour franchir les intervalles E, F entre les piles D, G, H. Et ainsi, soit par des ponts à bascule, soit par des passerelles de planches, que l’on pouvait enlever facilement, arrivait-on, à travers la tour G du plan général (fig. 7), jusqu’à la grande barbacane D. Le tablier I du pont (fig. 13) était interrompu en J et remplacé par un pont-levis, non point combiné comme ceux de la fin du XIIIe siècle et des siècles suivants, mais composé d’un tablier pivotant en K, de deux arbres L pivotants, et de deux chaînes passant à travers les mâchicoulis du hourd M ; là ces chaînes se divisaient chacune en deux parties, dont l’une s’enroulait sur un treuil et l’autre était terminée par des poids. C’était donc du niveau des hourds N que l’on manœuvrait le pont-levis, c’est-à-dire au-dessus des mâchicoulis du hourd M. Quant aux deux herses, on les manœuvrait par un treuil unique ; les chaînes enroulées en sens inverse sur ce treuil permettaient, au moyen d’un mécanisme très-simple, de lever l’une des deux herses avant l’autre, mais jamais ensemble. Il suffisait pour cela, quand les herses étaient abaissées, et ne tiraient plus sur le treuil par conséquent, de décrocher les chaînes de la herse qu’on ne voulait pas lever, et de manœuvrer le treuil, soit dans un sens, soit dans l’autre. L’une des herses levée, on la calait, on décrochait ses chaînes, on rattachait celles de la seconde, et l’on manœuvrait le treuil dans l’autre sens. Il n’est pas besoin de dire que des contre-poids facilitaient comme toujours le levage. Pour baisser les herses, on raccrochait les chaînes, et on laissait aller doucement sur le treuil l’une des herses, puis l’autre. L’obligation absolue de ne lever qu’une des deux herses à la fois était une sécurité de plus, et nous n’avons vu ce système adopté que dans cet ouvrage.

Mais il est nécessaire d’examiner en détail le mécanisme des ponts et des herses.

Il n’y a rien, dans ce mécanisme, qui ne soit très-primitif ; mais ce qu’il est important de remarquer ici, ce sont les dispositions si parfaitement appropriées au besoin, et conservant par cela même un aspect monumental, qui certes n’a point été cherché. Il est évident que les architectes auteurs de pareils ouvrages étaient des gens subtils et réfléchissant mûrement à ce qu’ils avaient à faire. Sur tous les points, les passages, les issues, sont disposés exactement en vue du service de la défense, n’ont que les largeurs et hauteurs nécessaires, et l’architecture n’est bien ici que l’expression exacte du programme. Cependant, à l’extérieur, l’aspect de cette défense est imposant, et rappelle sous une autre forme ces belles constructions antiques des populations primitives.

Toute la maçonnerie est élevée en assises de pierres calcaires du bassin de l’Aisne, d’une excellente qualité. Parementées grossièrement, ces assises sont séparées par des joints de mortier épais, et l’aspect rude de ces parements ajoute encore à l’effet de cette structure grandiose. Quand on compare ces ouvrages de Coucy, le donjon, le château, la porte de Laon, les remparts et les tours, aux travaux analogues élevés vers la même époque en Italie, en Allemagne et en Angleterre, c’est alors qu’on peut reconnaître chez nous la main d’un peuple puissant, doué d’une sève et d’une énergie rares, et qu’on se demande, non sans quelque tristesse, comment il se fait que ces belles et nobles qualités soient méconnues, et qu’un esprit étroit et exclusif ait pu parvenir à répudier de pareilles œuvres en les rejetant dans les limbes de la barbarie ?

Une coupe transversale, faite sur l’axe des tours, sur les passages ouverts sur le mâchicoulis et sur la chambre du levage des herses (fig. 16), montre l’intérieur des salles circulaires de ces tours, les passages A sur le chemin de ronde des courtines, la coupe B des hourds et tout le système de la défense à l’intérieur.

Cette façade, crénelée à son sommet, fait assez voir que les portes des places bien défendues pouvaient à la rigueur tenir lieu de petites citadelles et se défendre au besoin contre les citoyens qui eussent voulu capituler malgré la garnison. Alors la porte est toujours un poste isolé, commandé par un chef sûr, et pouvant encore résister en cas de trahison ou d’escalade du rempart. Nous faisons ressortir, à l’article Architecture Militaire, l’importance de ces postes isolés dans le système défensif du moyen âge, et il ne paraît pas nécessaire de revenir ici sur ce sujet.

Laissant de côté, pour le moment, des ouvrages d’une moindre importance, mais de la même époque, c’est-à-dire du commencement du XIIIe siècle, nous allons examiner comment, dans l’espace d’un siècle, ces dispositions avaient pu être modifiées dans la construction de portes d’une force semblable.

Sur le flanc oriental de la cité de Carcassonne, il existe une porte défendue d’une manière formidable, et désignée sous le nom de porte Narbonnaise[13]. Cette porte et tout l’ouvrage qui s’y rattache avaient été bâtis par Philippe le Hardi, vers 1285, lorsque ce prince était en guerre avec le roi d’Aragon.

Nous présentons (fig. 18) le plan général de cette entrée, avec sa barbacane et ses défenses environnantes[14].

Des salles F, on prenait deux escaliers à vis qui montaient au premier étage, d’où se faisait la manœuvre des herses. Sous ces salles sont pratiqués de beaux caveaux pour les provisions.

Des palissades de bois P empêchaient le libre parcours des lices entre les remparts extérieur et intérieur, et ne permettaient pas d’approcher du pied des courtines intérieures en M et en K. Les rondes seules pouvaient passer par les barrières N, afin de faire leur service de nuit. Une énorme tour, indiquée au bas de notre figure, et dite tour du Trésau[17], commandait ces lices, et servait encore d’appui à la porte Narbonnaise en battant les dehors par-dessus l’enceinte extérieure. La figure 19 donne le plan du premier étage de la porte Narbonnaise.

Avant de quitter cet édifice si remarquable à tous égards, il est nécessaire de rendre compte du jeu des herses, parfaitement visible encore.

Nous prenons pour exemple la seconde herse, celle qui est manœuvrée extérieurement sur le chemin de ronde du côté de la ville (fig. 23).

Il ne paraît pas que cet ouvrage ait jamais été attaqué, et depuis l’époque de sa construction, l’histoire ne signale aucun siège en règle de la cité de Carcassonne, bien qu’à plusieurs reprises le pays ait été envahi, soit par les troupes du prince Noir, soit par les troupes de l’Aragon, soit dans des temps de guerres civiles. C’est qu’en effet, avec les moyens d’attaque dont on disposait au moyen âge, la cité était une place imprenable, et la porte Narbonnaise, la seule accessible aux charrois, eût pu défier toutes les attaques.

Lorsqu’on visite cette porte dans tous ses détails, outre la beauté de la construction, la grandeur des dispositions intérieures, on est émerveillé du soin apporté par l’architecte dans chaque partie de la défense. Rien de superflu, aucune forme qui ne soit prescrite par les besoins ; tout est raisonné, étudié, appliqué à l’objet, Nous ne connaissons aucun édifice qui ait un aspect plus grandiose que cette large façade plate donnant du côté de la ville. Ce n’est qu’un mur percé de fenêtres et de meurtrières ; mais cela est si bien construit, cela prend un si grand air, qu’on ne peut se lasser d’admirer, et qu’on se demande si la scrupuleuse observation des nécessités en architecture n’est pas un des moyens les plus puissants de produire de l’effet.

Le mode d’attaque des places devait nécessairement influer sur les dispositions données aux portes fortifiées. Lorsque les armées assiégeantes n’avaient pas encore adopté des moyens réguliers, méthodiques, pour s’emparer des places, il est clair que leurs efforts devaient se porter sur les issues. La première idée qui venait au commandant d’une armée assiégeante, dans des temps où l’on ne possédait pas des moyens destructifs organisés, était naturellement d’entrer dans la place assiégée par les portes, et de concentrer tous ses moyens d’attaque sur ces points faibles ; aussi, par contre, les assiégés apportaient-ils alors à la défense de ces portes un soin minutieux, accumulaient-ils sur ces points tous les obstacles, toutes les ressources que leur suggérait leur esprit subtil. Cependant, déjà vers la fin du XIIe siècle, Philippe-Auguste avait su faire des sièges réguliers, conduits avec méthode et à l’instar de ce que faisaient les Romains en pareil cas. Pendant le XIIIe siècle, quelques sièges bien conduits indiquent que l’art d’attaquer les places se maintenait au point où Philippe-Auguste l’avait amené[22] ; mais les progrès sont peu sensibles, tandis que l’art de la défense se perfectionne d’une manière remarquable. À la fin du XIIIe siècle, la défense des places avait acquis une supériorité évidente sur l’attaque, et lorsque les places sont bien munies, bien fortifiées, elles ne peuvent être réduites que par un blocus étroit. Mais dès le commencement du XIVe siècle, les engins s’étant très-perfectionnés, les armées agissant avec plus de méthode et d’ensemble, on voit apparaître dans l’art de la fortification des modifications importantes. D’abord les ouvrages de bois, qui occupent une si large place dans les forteresses jusqu’alors, disparaissent ; et en effet, à l’aide d’engins puissants, surtout après l’expérience acquise en Orient pendant les dernières croisades, on mettait le feu à ces hourds, si bien garnis qu’ils fussent de peaux fraîches ou de feutres mouillés. On renonça donc d’abord aux hourds de bois mobiles, établis seulement en temps de guerre, et on les remplaça par des hourds de pierre, des mâchicoulis[23]. Puis les perfectionnements apportés dans l’attaque étaient assez notables pour qu’on ne s’attachât plus à forcer les portes ; on pratiquait des galeries de mine, on affouillait les fondations des tours, on les étançonnait avec du bois, et en mettant le feu à ces soutiens, on faisait tomber des ouvrages entiers. On possédait des engins destructifs assez puissants pour battre en brèche des points saillants, ou pour jeter dans une place une si grande quantité de projectiles de toutes sortes, des matières enflammées, infectantes, qu’on la rendait inhabitable. Dès lors la défense des portes prenait moins d’importance. Il ne s’agissait plus que de les mettre à l’abri d’un coup de main, de les bien flanquer et de leur donner assez de largeur pour qu’une troupe pût rentrer facilement après, une sortie, ou prendre l’offensive en cas d’un échec essuyé par l’assiégeant.

Ces portes étroites et basses des XIIe et XIIIe siècles, si prodigieusement garnies d’obstacles, prennent de l’ampleur ; les petites chicanes accumulées sous leurs passages disparaissent, mais en revanche les flanquements et les ouvrages avancés sont mieux et plus largement conçus ; les défenses extérieures deviennent parfois ce qu’on appelait alors des bastilles, c’est-à-dire de véritables forteresses à cheval sur un passage.

Philippe le Bel fit élever, pendant les dernières années du XIIIe siècle, en face d’Avignon, une citadelle importante[24], ouverte par une seule porte, du côté accessible, c’est-à-dire au midi, en face de la petite ville de Villeneuve-lez-Avignon. Cette porte est flanquée de deux grosses tours couronnées de mâchicoulis. Son ouverture, au point le plus étroit, est de 4m,20, largeur inusitée pour les portes des XIIe et XIIIe siècles. Nous en donnons le plan à rez-de-chaussée (fig. 24).

Mais la place de Villeneuve-lez-Avignon est située sur une colline de roches abruptes, et sa porte s’ouvre en face d’un contre-fort descendant vers la plaine. Dans une pareille situation, il n’est besoin ni de fossés, ni d’ouvrages avancés très-forts, car l’assiette du lieu offre déjà un obstacle difficile à vaincre. La circulation des allants et venants se borne à des sorties et à des rentrées d’une garnison. La porte que nous venons de présenter ci-dessus est donc plutôt l’entrée d’un château que d’une ville populeuse et dont les issues doivent être laissées libres tout le jour. Les portes de la ville d’Avignon étaient bien, au XIVe siècle, des ouvrages disposés pour une cité fortifiée, mais contenant une population nombreuse et active.

Les remparts d’Avignon furent élevés de 1348 à 1364. Ils étaient percés, soit du côté du Rhône, soit du côté de la plaine, de plusieurs portes, parmi lesquelles nous choisirons la porte Saint-Lazare, l’une des mieux conservées et sur laquelle nous possédons des documents complets[26]. La porte Saint-Lazare d’Avignon fut détruite, ou du moins fort endommagée par une inondation formidable de la Durance en 1358. Elle fut reconstruite sous Urbain V, vers 1364, avec toute la partie des remparts qui s’étend de cette porte au rocher des Doms, par l’un des architectes du palais des Papes, Pierre Obreri, si l’on en croit la tradition.

Voici (fig. 27) le plan général de cette porte, avec le châtelet qui la couvrait.

Les arrivants se présentaient par une voie B sur le flanc du châtelet ; ils devaient franchir un premier pont-levis C, traverser l’esplanade du châtelet diagonalement, se faire ouvrir une barrière D ; passer sur un second pont-levis E, entrer dans un ouvrage avancé F fermé par le pont-levis et défendu par deux échauguettes avec mâchicoulis ; se présenter devant la porte protégée par une ligne de mâchicoulis supérieurs, par une herse et par un second mâchicoulis percé devant les vantaux. Le châtelet était complétement entouré par un fossé G rempli d’eau, de même que le grand fossé H protégeait les remparts. Ces fossés étaient alimentés par les cours d’eau naturels qui cernent la ville sur toute l’étendue des murailles ne faisant pas face au Rhône.

Trois tours peu élevées flanquaient le châtelet. On montait à l’étage supérieur de ces tours et aux crénelages des courtines par les escaliers K. Une vue cavalière (fig. 28), prise du point X de notre plan, fera saisir l’ensemble de cette porte avec ses défenses antérieures. Les trois tours du châtelet étaient voûtées et couvertes par des plates-formes dallées à la hauteur du crénelage.

La porte Saint-Lazare d’Avignon est remarquable déjà par la simplicité des constructions. Ici on ne voit plus cette accumulation d’obstacles dont la disposition compliquée devait souvent embarrasser les défenseurs. Les portes d’Avignon ne sont pas, il est vrai, très-fortes, mais elles ont bien le caractère qui convient à l’enceinte d’une grande ville. La porte Saint-Lazare, avec son boulevard ou barbacane extérieure, protégeait efficacement un corps de troupes voulant tenter une sortie ou étant obligé de battre en retraite. On pouvait, sur l’esplanade du boulevard, masser facilement cinq cents hommes, protéger leur sortie au moyen des flanquements que fournissaient les tours ; et eussent-ils été repoussés, ils trouvaient dans cette enceinte un refuge assuré, sans que le désordre d’une retraite précipitée pût compromettre la défense principale, celle de la porte tenant aux courtines. Enfin, le boulevard fût-il tombé aux mains de l’assiégeant, les défenses étant ouvertes complétement du côté de la ville, les assiégés, au moyen surtout de l’avant-porte crénelée, pouvaient contraindre l’assaillant à se renfermer dans les trois tours rondes et à laisser l’esplanade et les courtines libres, ce qui facilitait un retour agressif.

La disposition des portes ouvertes à travers une simple tour carrée, sans flanquements, appartient plus particulièrement à la Provence. Il existait à Orange, à Marseille, et il existe encore à Carpentras, à Aigues-Mortes, des portes de la fin du XIIIe et du commencement du XIVe siècle, percées à travers des tours carrées sans échauguettes ou tourelles flanquantes ; tandis que les ouvrages de ce genre qui appartiennent au domaine royal sont, sauf de très-rares exceptions, munis de tours rondes ou de flanquements prononcés.

La petite ville de Villeneuve-sur-Yonne possède encore une très-jolie porte du commencement du XIVe siècle, qui, par la disposition de ses flanquements, mérite d’être signalée entre beaucoup d’autres.

Cette porte, modifiée au XVIe siècle, dans sa partie supérieure, par de nouvelles toitures, laisse cependant voir toutes ses dispositions primitives. La figure 31 en donne le plan.

En A, était un pont-levis flanqué par deux tourelles angulaires formant éperons et pleines dans leur partie inférieure. En B, était un large mâchicoulis, bouché aujourd’hui, qui protégeait la première herse C. Des vantaux de bois fermaient le passage en E. En G, est la seconde herse précédée d’un second mâchicoulis, et en I une seconde paire de vantaux. On montait aux étages supérieurs de la porte et aux courtines par les deux escaliers extérieurs H. En P, se présentaient obliquement, à l’extérieur, deux grands mâchicoulis qui battaient le pont-levis et à travers lesquels passaient les chaînes servant à enlever le tablier. Le tracé M donne le plan de la partie supérieure de la porte. On voit les deux échauguettes flanquantes crénelées qui commandent le pont et les dehors ; en N, les deux mâchicoulis obliques à travers lesquels passent les chaînes O du pont-levis ; en S, le treuil servant à manœuvrer les chaînes ; en T, la défense supérieure dominant tout l’ouvrage.

On comprend qu’un pareil ouvrage, si peu étendu qu’il soit, devait être très-fort. D’ailleurs les courtines avaient un grand relief, et étaient renforcées sur le front opposé à la rivière par un gros donjon cylindrique qui existe encore. Toute l’enceinte de cette petite ville, si gracieusement plantée sur les bords de l’Yonne, n’était percée que de quatre portes semblables, deux sur les fronts d’amont et d’aval, et deux autres, l’une près du donjon, l’autre en face du pont jeté sur l’Yonne. Six tours cylindriques plantées aux angles formés par les courtines complétaient les défenses. Quant au donjon, il est séparé de la courtine, qui s’infléchit en demi-cercle pour lui faire place, par un fossé. Il ne se reliait au chemin de ronde que par un pont volant et était percé, vers les dehors, d’une poterne au niveau de la contrescarpe du fossé.

En 1374, le roi Charles V fit refaire l’enceinte de Paris sur la rive gauche, en reculant les murs fort au delà des limites établies sous Philippe-Auguste. Cette nouvelle enceinte suivait à peu près la ligne actuelle des boulevards intérieurs et était percée de six portes, qui étaient, en partant d’amont, les portes Saint-Antoine, du Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, Montmartre, Saint-Honoré. La plupart de ces portes étaient établies sur plan carré ou barlong avec tourelles flanquantes. L’une des plus importantes, et dont il nous reste des gravures, était la porte Saint-Denis[28]. « Nos roys, dit Du Breul[29], faisans leurs premières entrées dans Paris, entrent par cette porte, qui est ornée d’un riche avant-portail, où se voyent par admiration diverses statues et figures qui sont faictes et dressées exprès, avec plusieurs vers et sentences pour explications d’icelles… C’est aussi par cette porte que les corps des défuncts rois sortent pour être portez en pompes funèbres à Saint-Denys en France… » La porte Saint-Denis de Paris était bâtie fort en saillie sur les courtines et formait un véritable châtelet, dans lequel on pouvait faire loger un corps de troupes. En 1413, le duc de Bourgogne se présenta devant Paris vers Saint-Denis, dans l’intention, disait-il, de parler au roi ; mais, dit le Journal d’un bourgeois de Paris sous le règne de Charles VI[30], « on lui ferma les portes, et furent murées, comme autreffois avoit esté, avecques ce très grant foison de gens d’armes les gardoient jour et nuyt… »

Et en effet, la plupart de ces portes furent murées plusieurs fois pendant les guerres des Armagnacs et Bourguignons. Ainsi, à cette époque encore, au commencement du XVe siècle, on ne se fiait pas tellement aux fermetures ordinaires des portes de villes qu’on ne se crût obligé de les murer en cas de siège. Il faut dire que ce moyen était particulièrement adopté lorsqu’on craignait quelque trahison de la part des habitants. Alors les portes devenaient des bastilles, des forts, permettant de réunir des postes nombreux sur l’étendue des remparts.

Les portes bâties à Paris sous Charles V se prêtaient parfaitement à ce service, ainsi qu’on peut le reconnaître en examinant la vue cavalière que nous donnons de la porte de Saint-Denis (fig. 34).

Cette porte fut restaurée ou plutôt modifiée au XVIe siècle. Les crénelages supérieurs furent remplacés par des parapets destinés à recevoir de l’artillerie. Elle fut démolie sous Louis XIV, pour être remplacée par l’arc triomphal qui existe encore aujourd’hui et qui se reliait à un système de courtines et de bastions non revêtus.

Notre vue cavalière fait voir la petite cour intérieure, qui était nécessairement entourée de meurtrières au premier étage, de façon à couvrir de projectiles les assaillants qui auraient pu forcer le pont-levis. Le premier étage contenait ainsi des salles sur les quatre côtés de la cour, pouvant renfermer une assez nombreuse garnison. Deux escaliers pratiqués dans les tourelles en arrière-corps desservaient ces salles et l’étage supérieur crénelé, couvert en terrasse. Probablement les arcades latérales étaient percées de larges mâchicoulis, et dans leurs murs de fond donnant sur la cour s’ouvraient des meurtrières enfilant l’intervalle entre la fausse braie et la courtine.

En dehors, des barrières et palissades défendaient les approches du ponceau[32], protégé lui-même par un crénelage et deux échauguettes.

Comme tous les ouvrages élevés à Paris pendant le moyen âge, ces portes étaient bien exécutées en maçonnerie revêtue de pierres de taille, et possédaient ce caractère grandiose, monumental, qui indiquait la grande ville.

Cette enceinte, percée de belles portes, s’appuyait à l’est sur la Bastille, construite en même temps, mais achevée seulement au commencement du règne de Charles VI[33].

Vers le commencement du XVe siècle, l’art de la fortification des places tendait à se modifier. Du Guesclin avait pris de vive force un si grand nombre de places sans recourir à la méthode régulière des sièges, que l’on devait chercher dorénavant à éloigner les assaillants par des ouvrages avancés étendus, particulièrement en dehors des portes ; ouvrages qui formaient de larges boulevards quelquefois reliés entre eux par des caponnières en terre ou de simples palissades. On reconnaissait, au moment où l’artillerie à feu commençait à jouer un rôle dans les sièges, qu’il était important de couvrir les approches des portes par des terrassements ou des murs épais, peu élevés, commandés par les courtines et les tours.

Il existe encore à Nevers une belle porte de la fin du XIVe siècle ou des premières années du XVe, qui possède les restes très-apparents du grand ouvrage avancé qui la protégeait. La porte du Croux (c’est ainsi qu’on la nomme) se compose (fig. 35) d’un boulevard A, avec épaisse muraille basse B sur les chemins de ronde, de laquelle on montait par un escalier C, pris dans l’épaisseur d’un mur de contre-garde D, qui flanque la porte extérieure E, protégée par un fossé F et fermée par un pont-levis. Cette première entrée était enfilée par la courtine D′. Un corps de troupes pouvait être massé dans l’espace A, qui avait à peu près la forme d’un bastion et qui n’était mis en communication directe avec le chemin G que par la poterne H. Si l’assaillant parvenait à forcer la première porte E, il se trouvait pris en flanc par les défenseurs logés en A. Peut-être existait-il autrefois un pont volant mettant le boulevard A en communication avec les remparts de la ville. L’espace I n’était qu’une berge, et en K était creusé le fossé entourant les murs de la place. La porte L, peu étendue, flanquait les épaisses courtines M. Elle était fermée par des ponts-levis et des vantaux en P. Outre l’issue destinée aux chariots, cette défense possède une poterne latérale, avec petit pont-levis particulier, suivant un usage généralement admis depuis le XIVe siècle. Le couloir de cette poterne, détourné, bien que permettant le jeu du bras du petit pont-levis, était mis en communication avec la ville par la porte R, et avec le grand passage charretier par la porte S. Des barres étaient encore placées en T, de sorte que si l’on voulait faire entrer des piétons ou une ronde dans la ville, on abaissait seulement le pont-levis de la poterne, et ces gens devaient se faire reconnaître par la garde postée en L avant de pouvoir pénétrer dans la cité. Le couloir de la poterne, par sa configuration irrégulière, rendait le passage des piétons plus difficile, et faisait que, toutes les petites portes étant ouvertes, un homme placé sur le pont-levis ne pouvait voir ce qui se passait au delà de la défense, dans l’intérieur de la ville. On arrivait au premier étage de la porte par l’escalier O, et de ce premier étage aux crénelages et mâchicoulis supérieurs par un escalier intérieur de bois.

En L, nous montrons l’un des tourillons des bras, et en M l’entaille ferrée dans la pierre, destinée à recevoir ces tourillons.

On a de nos jours rendu la manœuvre des ponts-levis plus facile et plus sûre, au moyen de treuils, de poulies avec chaînes à la Vaucanson, mais le principe est resté le même.

Les ponts-levis des poternes se relevaient au moyen d’un seul bras, à l’extrémité extérieure duquel était suspendue une fourche de fer recevant les deux chaînes. Mais nous aurons l’occasion de parler de ces ponts-levis en nous occupant spécialement des poternes[34].

L’emploi de l’artillerie à feu contre les places fortes obligea de modifier quelques-unes des dispositions défensives des portes dès le XVe siècle : mais alors l’artillerie de siège était difficilement transportable[35], et le plus souvent les armées assiégeantes n’avaient que des pièces de petit calibre ; ou bien si elles parvenaient à mettre en batterie des bombardes d’un calibre très-fort, ces sortes de pièces n’envoyaient que des boulets de pierre en bombe, comme les engins à contre-poids. Si ces gros projectiles, en passant par-dessus les murailles d’une place assiégée, pouvaient causer des dommages, ils ne faisaient pas brèche et rebondissaient sur les parements des tours et courtines, pour peu que les maçonneries fussent épaisses et bien faites. Les ingénieurs militaires ne se préoccupaient donc que médiocrement de modifier l’ancien système défensif, quant aux dispositions d’ensemble, et n’avaient guère apporté de changements que dans les crénelages, afin de pouvoir y poster des arquebusiers. Nous avons un exemple de ces changements dans une des portes antérieures de la petite ville de Flavigny (Côte-d’Or).

Olivier de Clisson, le frère d’armes de du Guesclin, qui fit aux Anglais une guerre si désastreuse, était un général d’un rare mérite, et qui fortifia un assez grand nombre de châteaux en Poitou, sur les frontières de la Bretagne et de la Guienne. Il adopta, pour les défenses des portes, un système qui paraît lui appartenir. Il élevait une tour ronde sur un pont, et la perçait d’un passage fermé par des herses et des vantaux. Sur le pont de Saintes, il existait une porte de ce genre[36], et l’on en voit encore quelques-unes dans les provinces de l’Ouest. Une des portes de l’enceinte du château de Montargis présentait cette disposition, et le vide central de cette tour, à ciel ouvert, permettait d’écraser, du sommet de l’ouvrage, les assaillants qui se seraient introduits entre les deux portes percées dans les parois opposées du cylindre[37]. Les tours rondes servant de portes, qui paraissent appartenir à l’initiative du connétable Olivier de Clisson, sont habituellement très-hautes, c’est-à-dire donnant un commandement considérable sur les alentours. Elles sont isolées et ne se relient pas aux courtines des enceintes. Ce sont de petites bastilles à cheval sur un pont, de sorte que les assiégés enfermés dans ces postes, n’ayant que des moyens de retraite très-peu sûrs, étaient plus disposés à se défendre à outrance. Il arrivait assez fréquemment, en effet, que les portes se reliant aux courtines, si bien munies qu’elles fussent, devenant l’objet d’une attaque très-vive et tenace, étaient abandonnées peu à peu par les défenseurs, qui trouvaient, par les chemins des courtines voisines, un moyen de quitter facilement la partie, sous le prétexte d’étendre le champ de la défense. Enfermée dans une tour isolée servant de porte, la garnison n’avait d’autre ressource que de lutter jusqu’à la dernière extrémité. La disposition qui semble avoir été systématiquement adoptée par le connétable Olivier de Clisson est, d’ailleurs, conforme au caractère énergique jusqu’à la férocité de cet homme de guerre[38]. C’est ainsi que beaucoup des ouvrages militaires du moyen âge prennent une physionomie individuelle, et qu’il est bien difficile, par quelques exemples, de donner un aperçu de toutes les ressources trouvées par les constructeurs. Aussi ne prétendons-nous ici que présenter quelques-unes des dispositions les plus généralement admises ou les plus remarquables. Il n’est pas douteux, d’ailleurs, que dans les constructions militaires du moyen âge, les idées personnelles des seigneurs qui les faisaient élever n’eussent une influence particulière considérable sur les dispositions adoptées, et que ces seigneurs, en bien des circonstances, fournissent eux-mêmes les plans mis à exécution, tant est grande la variété de ces plans. Il est bon d’observer encore que si, pendant le moyen âge, les constructions des églises et des monastères sont souvent négligées ; que s’il est évident, dans ces constructions, que la surveillance a fait défaut, on ne saurait faire le même reproche aux travaux militaires. Ceux-ci, bien que très-simples, ou élevés à l’aide de moyens bornés parfois, sont toujours faits avec un soin extrême, indiquant la surveillance la plus assidue, la direction du maître. C’est grâce à cette bonne exécution que nous avons conservé en France un aussi grand nombre de ces ouvrages, malgré les destructions entreprises d’abord par la monarchie, à dater du XVIe siècle, pendant la révolution du dernier siècle, et enfin par les communes, depuis cette époque.

Avant de passer à l’examen des poternes, nous devons dire quelques mots des portes de barbacanes, c’est-à-dire appartenant à de grands ouvrages avancés, portes qui présentent des dispositions particulières.

Ce ne fut guère qu’au XIIIe siècle que l’on se mit à élever des barbacanes en maçonnerie. Jusqu’alors ces ouvrages avancés, destinés à faciliter les sorties de troupes nombreuses, ou à pratiquer des retraites, étaient généralement élevés en bois, et ne consistaient qu’en des terrassements avec fossés et palissades. Mais les assiégeants, mettant le feu à ces ouvrages, rendaient leur défense impossible ; on prit le parti, en dehors des places importantes, de construire des barbacanes en maçonnerie, et de les appuyer par des tours, au besoin. Toutefois on cherchait toujours à ouvrir ces défenses du côté opposé aux remparts formant le corps de la place, afin d’empêcher les assiégeants qui s’y seraient logés de pouvoir s’y maintenir. Les portes des barbacanes sont conçues suivant ces principes, et les défenses qui les composent sont ouvertes à la gorge.

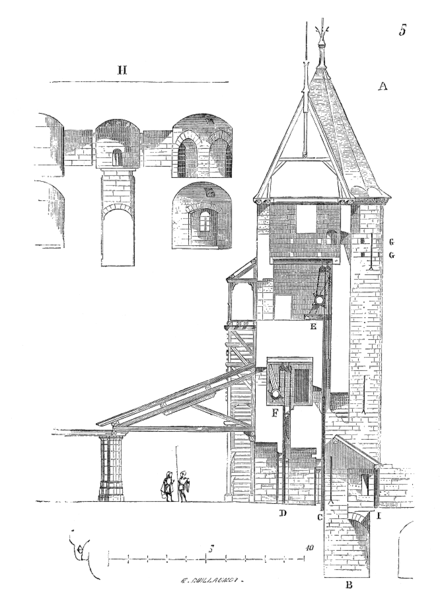

Vers la fin de son règne, le roi Louis IX fit relever l’enceinte extérieure et réparer le château de la cité de Carcassonne. Du côté de la ville, il fit construire une barbacane sur plan semi-circulaire, qui défendait l’approche de la porte du château, porte que nous avons donnée figures 3, 4, 5 et 6[39]. La barbacane du château de Carcassonne, en forme de demi-lune, s’ouvre, sur les rues de la cité, par une porte d’une construction aussi simple que bien entendue ; et cette porte, ne débordant pas le nu du mur circulaire composant la barbacane, est ouverte entièrement du côté de l’intérieur, de sorte que les défenseurs de l’entrée du château pouvaient voir complétement ceux de la porte de la barbacane et même leur donner des ordres. Si les assiégeants s’emparaient de cette première entrée, il était facile de les couvrir de projectiles.

Voici, figure 40, en A, le plan de cette porte au niveau du sol, l’extérieur de la barbacane étant en B. Un mâchicoulis C défend les vantaux se fermant en D. En E, est l’entrée de l’escalier à ciel ouvert qui monte à l’étage supérieur ; en F, une armoire destinée à renfermer les falots et autres ustensiles nécessaires au service. Le plan G est pris à l’étage supérieur crénelé, auquel on arrive par l’escalier I et le degré J. Les chemins de ronde K de la courtine circulaire sont placés à un mètre en contre-bas du sol L. On voit en M l’ouverture du mâchicoulis qui protège les vantaux. Des créneaux latéraux enfilent les chemins de ronde, qui sont isolés de l’étage défensif de l’ouvrage par deux portes O. Cet étage supérieur, comme l’entrée à rez-de-chaussée, est commandé par les défenses de la porte du château.

Assez généralement, cependant, les portes des barbacanes s’ouvraient latéralement dans des rentrants, afin d’être bien couvertes par les saillants, et alors elles n’étaient que des issues ne se défendant pas par elles-mêmes[40]. Ces barbacanes, vers le commencement du XIVe siècle, prirent une importance plus considérable au point de vue de la défense ; elles se munirent de tours, ainsi que nous l’avons montré plus haut en nous occupant de la porte Saint-Lazare d’Avignon ; elles prirent le nom de châtelets, de bastilles, de boulevards, et leurs portes, tout en étant commandées par les ouvrages intérieurs, furent souvent flanquées de tourelles ou d’échauguettes. Telles étaient défendues la porte des deux moulins, à la Rochelle, située derrière la tour du phare[41] ; celles de Saint-Jean-d’Angély, de Saint-Jacques, à Paris ; d’Orléans, etc.

Parmi ces portes précédées de bastilles, une des plus remarquables, était celle du château de Marcoussis, qui datait de la fin du XIVe siècle, et dont la destruction est si regrettable. Là le système défensif était complet. L’avant-porte s’ouvrait sur le côté d’un châtelet carré, défendu par deux tours. Du châtelet on communiquait à l’entrée de la forteresse par un pont fixe, de bois, jeté sur un large fossé plein d’eau, et un pont-levis. Cette entrée était flanquée de deux grosses tours, puis s’élevait au delà la tour du coin, surmontée d’une guette très-élevée qui permettait de voir tout ce qui se passait dans le châtelet et au dehors. La porte du château et ses ouvrages de défense commandaient absolument le châtelet à très-petite portée[42].

Portes de donjons. Poternes. — Les donjons possédaient des portes défendues d’une façon toute spéciale. Ces portes étaient souvent relevées au-dessus du niveau du sol extérieur, afin de les mettre à l’abri d’une attaque directe ; des échelles de bois étaient alors disposées par la garnison pour pouvoir entrer dans ces réduits ou en sortir. Mais on comprend que cette disposition présentait de graves inconvénients. Si les défenseurs du château ou de la ville étaient obligés de se réfugier précipitamment dans le donjon, ce moyen d’accès était insuffisant, et il advenait (comme cela s’est présenté pendant la dernière phase du siége du château Gaillard par Philippe-Auguste[43]) que les défenseurs, pris de court, n’avaient pas le temps de rentrer dans le réduit. Aussi chercha-t-on à rendre les portes de donjons aussi difficiles à forcer que possible, en laissant aux assiégés les moyens de se réfugier en masse serrée dans la défense extrême, s’ils étaient pressés de trop près. Beaucoup de donjons possédaient deux poternes, l’une apparente, l’autre souterraine, qui communiquait avec les dehors, de telle sorte que si une garnison pensait ne pouvoir plus tenir dans la place, soit par suite de la vigueur de l’attaque, soit par défaut de vivres, elle pouvait se dérober et ne laisser aux assaillants qu’une forteresse vide. Les gros donjons normands sur plan-carré étaient habituellement ainsi disposés[44]. Mais cependant, une fois les garnisons enfermées dans leurs murs, il leur devenait bien difficile de les franchir devant un ennemi avisé, soit pour s’échapper, soit pour tenter des sorties offensives, car les poternes souterraines n’étaient pas tellement secrètes que l’assiégeant ne pût en avoir connaissance, et les portes relevées au-dessus du sol extérieur étaient difficiles à franchir en présence de l’assiégeant. Ces problèmes paraissent avoir préoccupé le constructeur de l’admirable donjon de Coucy. Ce donjon possède une porte percée au niveau de la contrescarpe du fossé creusé entre la tour et sa chemise, et une petite poterne relevée au niveau du chemin de ronde de cette chemise, chemin de ronde qui est mis en communication, par un escalier, avec une poterne aboutissant aux dehors de la place[45]. La porte du donjon de Coucy, percée à rez-de-chaussée, est combinée avec un soin minutieux ; elle permet à la garnison, soit de franchir rapidement ce fossé, soit de descendre sur le sol dallé qui en forme le fond, et de joindre la poterne extérieure, soit de protéger un corps de troupes pressé de très-près par des assaillants ; de plus, cette porte est, contrairement aux habitudes du temps, très-richement décorée de sculptures d’un beau style.

Le tympan de la porte est décoré d’un bas-relief représentant le sire de Coucy combattant un lion, conformément à la légende. Des personnages en costumes civils ornent la première voussure, des crochets feuillus la seconde. On observera que des deux barres d’appui f′, la barre f′ seule est placée à l’aplomb de la longrine isolée du tablier et laissait un mâchicoulis ouvert : c’est que cette barre d’appui, étant placée du côté attaquable, se trouvait réunie, comme nous l’avons dit, à la longrine par un mantelet en bois percé d’archères. Par la même raison, de ce côté, l’épaulement d était destiné à empêcher les traits qui auraient pu être lancés par les assiégeants obliquement, de frapper, en ricochant, les défenseurs descendant par l’échelle au fond du fossé.

Tout est donc prévu avec une subtilité rare dans cet ouvrage ; mais il faut reconnaître que le donjon de Coucy est une œuvre incomparable, conçue et exécutée par des hommes qui semblent appartenir à une race supérieure. Dans cette forteresse, l’art le plus délicat, la plus belle sculpture, se trouvent unis à la puissance prévoyante de l’homme de guerre, comme pour nous démontrer que l’expression de l’utile ne perd rien à tenir compte de la beauté de la forme, et qu’un ouvrage militaire n’en est pas moins fort parce que l’ingénieur qui l’élève est un artiste et un homme de goût. À côté de cette œuvre vraiment magistrale, la plupart des portes de donjons ne sont que des issues peu importantes. Leurs fermetures consistent en des herses ou des ponts à bascule, ou de simples vantaux protégés par un mâchicoulis. Nous devons mentionner cependant les portes étroites munies d’un pont-levis à un seul bras, et qui se voient dans les ouvrages militaires des XIVe et XVe siècles.

Voici (fig. 46) quelle est la disposition la plus générale de ces portes.

Elles se composent d’une baie d’un mètre de largeur au plus et de 2 mètres à 2m,50 de hauteur, surmontée d’une rainure destinée à loger le bras unique supportant une passerelle mobile. En A, est présentée la face de la porte extérieurement ; en B, sa coupe ; en C, son plan. L’unique bras D, suspendant la passerelle, pivote sur les tourillons a, et vient, étant relevé, se loger dans la rainure E. Alors le tablier G entre dans la feuillure g et ferme hermétiquement l’entrée. Ce tablier est suspendu au moyen d’une chaîne à laquelle est attaché un arc de fer K, qui reçoit deux autres chaînes L, lesquelles portent le bout de la passerelle M. Le bras relevé, l’arc de fer vient se loger en l, et les chaînes, étant inclinées en retraite, forcent le tablier à entrer en feuillure ; presque toujours une herse ferme l’extrémité postérieure du passage de la porte, comme l’indique notre figure. Nous avons donné quelques exemples de portes de villes qui possèdent, à côté de la porte charretière, une de ces poternes à pont-levis, mue par un seul bras (voy. fig. 34 et 35). Lorsqu’il s’agissait de faire sortir ou rentrer une ronde ou une seule personne la nuit, on abaissait la passerelle de la poterne ; on évitait ainsi de manœuvrer le grand pont-levis, et l’on n’avait pas à craindre les surprises. Quelquefois, pour les entrées des donjons, la passerelle consistait en une échelle qui s’abattait jusqu’au sol, alors la chaîne était mue par un treuil et un bras.

Mais il est une série de poternes de places fortes qui présentent une disposition toute spéciale. Il fallait, lorsque ces places contenaient une garnison nombreuse, pouvoir les approvisionner rapidement, non-seulement de projectiles, d’armes et d’engins, mais aussi de vivres. Or, si l’on considère que la plupart de ces places sont situées sur des escarpements ; que leur accès était difficile pour des chariots ; que les entrées en étaient étroites et rares ; qu’en temps de guerre, l’affluence des charrois et des personnes du dehors devenait un danger ; que les gardes des portes devaient alors surveiller avec attention les arrivants ; que parfois on s’était emparé de villes et de châteaux en cachant dans des charrettes des hommes armés et en obstruant les passages des portes, on comprendra pourquoi les approvisionnements se faisaient du dehors sans que la garnison fût obligée d’abaisser les ponts et de relever les herses. Alors ces approvisionnements étaient amenés à la base d’une courtine, en face d’une poterne très-relevée au-dessus du sol extérieur, dans un endroit spécial, bien masqué et flanqué ; ils étaient hissés dans la forteresse au moyen d’un plan incliné, disposé en face de cette poterne. Il y avait au Mont-Saint-Michel-en-mer une longue trémie ainsi pratiquée sur l’un des flancs de la forteresse supérieure, en face de la porte de mer. Cette trémie, en maçonnerie, aboutissait à une poterne munie d’un treuil, et ainsi les vivres et tous les fardeaux étaient introduits dans la place, sans qu’il fût nécessaire d’ouvrir la porte principale. Cette trémie fonctionne encore, et les approvisionnements de la forteresse ne se font que par cette voie. Le château de Pierrefonds possédait aussi sa poterne de ravitaillement. Nous avons indiqué sa position dans le plan de ce château (voy. Château, fig. 24, et Donjon, fig. 41 et 44). Le château de Pierrefonds pouvait facilement contenir une garnison de 1 200 hommes ; il fallait donc trouver les moyens de la munir d’une quantité considérable de vivres et d’objets de toutes sortes, d’armes et de projectiles, en un court espace de temps, si comme il arrivait souvent pendant le moyen âge, on se trouvait tout à coup dans la nécessité de se mettre en défense. Eût-il fallu introduire les chariots, les bêtes de somme et les gens du dehors dans la cour du château, pour compléter le ravitaillement, que l’encombrement eût été extrême, que la place eût été ouverte à tout ce monde, et qu’il eût été impossible à l’intérieur, pendant ce temps, de préparer la défense et d’adopter les mesures d’ordre nécessaires en pareil cas. La cour, embarrassée par tous ces chariots, ces ballots, ces bêtes et ces gens, n’eût présenté que confusion ; impossible alors de faire entrer et sortir des gens d’armes, de disposer des postes, et surtout de cacher ses moyens de défense. On conçoit alors pourquoi l’architecte du château avait combiné une poterne permettant l’introduction de ces approvisionnements, sans que les gens du dedans fussent gênés ni ralentis dans leurs dispositions, et sans qu’il fût nécessaire de faire entrer ni un chariot, ni un homme étranger à la garnison dans la place. Non-seulement la poterne de ravitaillement du château de Pierrefonds est élevée de 10 mètres au-dessus du chemin extérieur qui pourtourne la forteresse ; mais elle donne dans une cour spéciale, séparée elle-même de la cour principale du château par une porte fermée par une herse, par des vantaux, et protégée par les mâchicoulis (voy. Château, fig. 24, et Donjon, fig. 41). Cette poterne de ravitaillement est percée à travers une haute courtine ayant 3 mètres d’épaisseur. Son seuil, comme nous venons de le dire, est placé à 10 mètres au-dessus du niveau du sol extérieur. Un plan incliné, en maçonnerie et charpente, s’élevait du chemin jusqu’à un niveau en contre-bas de 2 mètres du seuil et à 4 mètres de distance de la courtine. Il restait ainsi, entre le sommet du plan incliné et la poterne, une coupure qui était franchie par le pont-levis lorsqu’on l’abattait.

La poterne de ravitaillement du château de Pierrefonds est peut-être une des plus complètes et des plus intéressantes parmi ces ouvrages de défense. La simplicité de la manœuvre, la rapidité des moyens de fermeture, la beauté de la construction, ne laissent rien à désirer. Le même château possède une poterne basse, du côté du nord, qui était destinée à la sortie et à la rentrée des rondes. Cette poterne, qui s’ouvre dans un souterrain, et n’était fermée que par des vantaux, possède un porte-voix pris dans la maçonnerie, à côté du jambage de gauche et qui correspondait à deux corps de garde, l’un situé à rez-de-chaussée, l’autre au premier étage (voy. la description du château de Pierrefonds). On voit aussi parfois des poternes qui s’ouvrent sur un passage détourné, et dont l’issue est commandée par des meurtrières (voy. le plan du château de Bonaguil, à l’article Château, fig. 28).

Mais nous ne pouvons donner dans cet article tous les exemples si variés de poternes. Il en était de ce détail de la fortification comme de toutes les autres parties des places fortes ; chaque seigneur prétendait posséder des moyens de défense particuliers, afin d’opposer à l’assaillant des chicanes imprévues, et il est à croire que, dans les longues heures de loisir de la vie des châtelains, ceux-ci songeaient souvent à doter leur résidence de dispositions neuves, subtilement combinées, qui n’avaient point encore été adoptées.

Portes d’abbayes, de monastères. — Il est rare que les portes d’établissements religieux, pendant le moyen âge, aient l’importance, au point de vue de la défense, des portes de châteaux. Il paraît que les moines, sans négliger entièrement les précautions adoptées dans les résidences féodales (car ils étaient seigneurs féodaux), voulaient conserver à leurs établissements le caractère pacifique qui convenait à l’institution. Excepté dans quelques abbayes, qui, comme celle du Mont-Saint-Michel-en-mer, étaient des forteresses du premier ordre, les entrées, tout en présentant quelques signes de défense, n’accumulent pas les obstacles formidables qui font, de la plupart des portes de châteaux, des ouvrages compliqués et étendus. Ces portes de monastères ne sont pas précédées d’ouvrages avancés, de barbacanes, de boulevards ; elles s’ouvrent directement sur la campagne, quelquefois même sans fossés ni pont-levis, et leurs défenses sont plutôt un signe féodal qu’un obstacle sérieux. La porte de l’abbaye de Saint-Leu d’Esserent, qui date XIVe siècle, est construite d’après ces données mixtes : c’est autant une porte de ferme qu’une porte fortifiée. Nous en présentons (fig. 48) la face du dehors.

Nous craindrions de fatiguer nos lecteurs en ajoutant d’autres exemples à ceux déjà fort nombreux que nous avons donnés touchant les portes fortifiées ; mais ce détail de l’architecture militaire du moyen âge est d’une si grande importance, que nous devions réunir au moins les types les plus remarquables. Nous sommes loin d’avoir épuisé ce sujet, et il y aurait à faire sur les portes fortifiées du XIe au XVe siècle un ouvrage tout entier. Nous n’avons pas parlé des portes détruites aujourd’hui entièrement, mais sur les dispositions desquelles il reste des documents précieux. Telles sont, par exemple, les portes de Troyes, de Sens, de Paris. Parmi les portes de villes encore debout et qui méritent d’être étudiées, nous citerons celles de Provins, de Moret, de Chartres, de Gallardon, de Dinan, de Vézelay, qui, bien que d’une médiocre importance, ne sont pas moins des ouvrages remarquables. Les ruines de nos châteaux féodaux présentent aussi de beaux spécimens de portes[49], et jusque vers la fin du XVIe siècle, les dispositions adoptées pendant le moyen âge sont conservées dans ces sortes d’ouvrages.

Portes extérieures d’églises. — Il faut distinguer les portes principales des églises des portes secondaires. Les portes principales, placées généralement sur l’axe de la nef centrale, sont larges, décorées relativement avec recherche, et présentent souvent, par la sculpture qui couvre leurs tympans, leurs voussures et leurs pieds-droits, une réunion de scènes religieuses qui sont comme la préface du monument. Nous ne possédons pas de portes d’églises ayant quelque importance, au point de vue de la sculpture, avant le commencement du XIIe siècle. Celles qui existent encore, et qui datent d’une époque plus reculée, sont d’une forme très-simple et ne paraissent avoir été décorées que par des moulures, des tympans imbriqués ou couverts de peinture. Nous aurons l’occasion de parler de ces portes du XIe siècle, remarquables plutôt par leur structure que par leur ornementation. Quand il s’agit d’architecture religieuse, il faut toujours recourir à l’ordre de Cluny, si l’on veut trouver les éléments d’un art complet, formé, affranchi des tâtonnements, étranger aux imitations grossières de l’architecture antique romaine.

La porte principale de la grande église abbatiale de Cluny, dont il ne reste que des gravures, ne datait guère que du milieu du XIIe siècle, tandis que celle de l’église abbatiale de Vézelay fut élevée dès les premières années de ce siècle. Comme composition, c’est certainement une des œuvres les plus remarquables et des plus étranges du moyen âge, au moment où les artistes abandonnent les traditions antiques gallo-romaines, mêlées d’influences byzantines, pour chercher de nouveaux éléments. Nous croyons donc devoir présenter cette œuvre en première ligne, car elle a servi de type, évidemment, à un assez grand nombre de compositions du XIIe siècle, en Bourgogne, dans la haute Champagne et une partie du Lyonnais.

Que signifient ces bas-reliefs ? Il faut d’abord observer qu’ils tiennent la place occupée dans des tympans de la même époque, ou peu s’en faut (comme celui de la cathédrale d’Autun, par exemple), par les scènes du jugement dernier, de la séparation des élus des damnés. Alors les élus occupent le linteau de gauche (celui qui est à la droite du Christ), et les damnés le linteau de droite. Si l’on se reporte au temps où fut sculptée la porte principale de l’église de la Madeleine, on observera que les moines de Vézelay avaient atteint un degré de puissance et d’influence tel, qu’il fallut près d’un siècle de luttes sanglantes entre ces religieux, les comtes de Nevers et les habitants de la commune de Vézelay, pour amoindrir ce pouvoir exorbitant. Pour les abbés de Vézelay, l’action la plus louable, celle qui devait faire gagner le ciel, était certainement le payement régulier des redevances dues à l’abbaye, l’apport de dons ; et, jusqu’au milieu du dernier siècle, bien que l’abbaye de Vézelay fût sécularisée depuis le XVIe, il y avait encore, à Vézelay, une fête dite de l’Apport, et qui consistait à remettre à l’abbé des produits du sol, des bestiaux et des volailles.

Pour nous, le linteau de gauche représente les élus, c’est-à-dire ceux qui apportent à l’abbaye les produits de leur chasse, de leur pêche, de leurs champs. Le linteau de droite représente les damnés, ou plutôt les damnables. On remarquera d’abord, de ce côté, la figure de saint Pierre qui garde les portes du Paradis, et probablement celle de sainte Madeleine, qui intercède pour les pécheurs[52]. Les personnages qui remplissent ce linteau représenteraient donc les vices ou les péchés. Les guerriers combattants personnifieraient la discorde, la guerre ; le petit homme montant à cheval à l’aide d’une échelle, l’orgueil[53] ; la famille qui semble se quereller, la colère ; et enfin, la famille aux grandes oreilles, peut-être la calomnie. Nous ne prétendons donner cette explication autrement que comme une hypothèse, déduite d’ailleurs de beaucoup d’autres exemples tirés de l’église de Vézelay elle-même. Plusieurs chapiteaux représentent également des vices personnifiés. Et, d’ailleurs nul archéologue n’ignore que, sur les portails de nos cathédrales, sont figurés fréquemment les vices et les vertus en regard. Nous y reviendrons. Au-dessus de ces deux linteaux, si étrangement composés, se développe la grande scène du Christ dans sa gloire, entouré des douze apôtres, tous nimbés, tous tenant des livres ouverts ou fermés, hormis saint Pierre, qui porte deux clefs. Des mains du Christ s’échappent douze rayons qui aboutissent aux têtes des apôtres.

Mais la difficulté de l’interprétation se présente encore pour les sujets de la première voussure. En partant du compartiment de gauche, par le bas, on voit deux personnages assis, tenant chacun un scriptional sur leurs genoux[54]. Dans le compartiment suivant, au-dessus, est un homme richement vêtu, et une femme coiffée d’un bonnet conique. Dans le troisième compartiment, des hommes qui paraissent discuter, l’un d’eux est échevelé ; et dans le dernier compartiment on remarque deux hommes à tête de chien. De l’autre côté du Christ, le compartiment supérieur contient des personnages dont les nez sont faits en façon de groin de porc. Les trois autres cases sont remplies de figures parmi lesquelles on distingue un groupe de guerriers.

S’il faut donner une explication à ces sujets, nous serions portés à croire qu’ils représentent les divers peuples de la terre. On sait la créance qu’on donnait, pendant le moyen âge, aux fables recueillies par Pline, et corrompues encore après lui, touchant les peuplades de l’Afrique et des contrées hyperboréennes.

Ainsi, sur le tympan de Vézelay, le Christ serait placé au milieu du monde, entouré des peuples de la terre[55]. Les médaillons qui remplissent la deuxième voussure, et qui sont au nombre de vingt-neuf, représentent le zodiaque et diverses occupations ou travaux de l’année. Un ornement court sur la dernière voussure.

La sculpture de la porte principale de l’église de Vézelay est traitée de manière à fixer l’attention. Très-découpée, ayant un haut relief, les détails sont exécutés avec une grande finesse. On ne peut méconnaître le style grandiose de ces figures, l’énergie du geste, et souvent même la belle entente des draperies. Mais, à l’article Statuaire, nous aurons l’occasion de faire ressortir les qualités singulières de cette école clunisienne. Les profils sont beaux, et la sculpture d’ornement d’une hardiesse et d’une largeur de composition qui produisent un effet saisissant[56]. Il faut reconnaître que toutes les portes romanes pâlissent à côté de cette page, conçue d’une façon tout à fait magistrale.

Toutes les figures et les ornements de la porte principale de la Madeleine de Vézelay étaient rehaussés de traits noirs sur un ton monochrome blanchâtre. Nous n’avons pu découvrir, sur ces sculptures, d’autres traces de coloration.

À Autun, la porte principale de la cathédrale présente une disposition analogue à celle de Vézelay, mais sa sculpture, bien que d’une époque un peu plus récente, n’a pas un caractère aussi puissant. La composition manque d’ampleur et d’originalité. À Autun, cette double ordonnance des pieds-droits et du trumeau n’existe plus ; les colonnettes s’élèvent jusqu’au niveau du linteau. Les profils sont maigres, la statuaire plate et sans effet. Cependant la porte de la cathédrale d’Autun est encore une œuvre remarquable. On peut en saisir l’ensemble sur la figure 13 de l’article Porche.

Parmi les portes d’églises du XIIe siècle, les plus remarquables, il faut citer aussi celle de Moissac. Cette porte s’ouvre latéralement sur le grand porche dont nous avons donné le plan figure 24, à l’article Porche. Elle est élevée sous un large berceau qui forme lui-même avant-porche et qui est richement décoré de sculptures en marbre gris. Son trumeau est couvert de lions entrelacés qui forment une ornementation des plus originales et d’un grand effet. Les pieds-droits se découpent en larges dentelures sur le vide des baies, et le linteau présente une suite de rosaces circulaires d’un excellent style[57]. Dans le tympan, est assise une grande figure du Christ bénissant, couronné ; autour de lui sont les quatre signes des évangélistes, deux anges colossals, et les vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse. Les voussures ne sont remplies que par des ornements. Mais, sur les jambages du berceau formant porche, sont sculptés, à la droite du Christ, les vices punis ; à la gauche, l’annonciation, la visitation, l’adoration des mages et la fuite en Égypte.

Il nous serait difficile de présenter les exemples les plus remarquables des portes d’églises du moyen âge. Une pareille collection nous entraînerait bien au delà des limites de cet ouvrage. Nous devons chercher au contraire à circonscrire notre sujet, à donner quelques types principaux, et surtout à étudier les progrès successifs des écoles diverses qui ont abouti aux œuvres magistrales du XIIIe siècle. Il n’est pas besoin d’être fort versé dans l’étude de nos anciens monuments, pour reconnaître que les portes principales des églises en France présentent une variété extraordinaire dans leur disposition et leur ornementation, tout en se conformant, par leur structure, à un principe invariable. Ainsi, les portes principales, c’est-à-dire qui possèdent de larges baies, se composent toujours d’un arc de décharge sous lequel est posé le linteau, et un remplissage, qui est le tympan. Si ces portes doivent donner accès à la foule, dès le XIIe siècle, elles se divisent en deux ouvertures séparées par un trumeau. Ce trumeau reçoit le battement des deux vantaux et soulage le linteau au milieu de sa portée. C’est là une disposition qui appartient à notre architecture du moyen âge, et qui ne trouve pas d’analogues dans l’antiquité. La porte principale de l’église abbatiale de Vézelay, que nous avons donnée (fig. 51), est certainement une des premières constructions de ce genre et l’une des plus remarquables par l’ordonnance double des pieds-droits et du trumeau, qui a permis de diminuer la portée des linteaux en laissant le plus large passage possible à la foule. En allant chercher les exemples d’architecture byzantine qui ont si puissamment influé au XIIe siècle sur notre art national, nous ne trouvons pas un exemple de portes avec trumeaux et rangées d’arcs de décharge. L’influence de l’art byzantin se fait seulement sentir dans le système d’un arc soulageant un linteau, dans les profils et quelques ornements. On ne saurait donc méconnaître que les portes de Vézelay, d’Autun, de Moissac, appartiennent à l’art français, sinon par tous les détails, au moins par la disposition générale. Une fois admise, cette disposition dut paraître bonne, car elle ne cessa d’être adoptée jusqu’à la fin du XVe siècle. Pendant la seconde période du moyen âge, on ne trouve que bien peu de portes principales qui n’aient leur trumeau central servant de battement aux vantaux et offrant ainsi à la foule, comme les portes de villes de l’antiquité, deux issues, l’une pour les arrivants, l’autre pour les sortants. Ces trumeaux furent souvent enlevés, il est vrai, pendant le dernier siècle, pour donner passage à ces dais de menuiserie recouverts d’étoffe, qui servent lors des processions ; mais ces actes de vandalisme furent heureusement assez rarement commis.

Le principe admis, les architectes en surent tirer promptement tout le parti possible. Les arcs de décharge nécessaires pour soulager le linteau furent décorés de moulures, d’ornements, et bientôt de figures qui participaient à la scène représentée sur le tympan. Comme il s’agissait de percer ces portes sous des pignons très-élevés et lourds, on augmenta le nombre des arcs à mesure que les monuments devenaient plus grands. De là ces voussures à quatre, cinq, six et huit rangs de claveaux que l’on voit se courber au-dessus des tympans de nos cathédrales. Les portes formaient alors de profonds ébrasements très-favorables à l’écoulement de la foule, car on remarquera que ces arcs de décharge, ces voussures, se superposent en encorbellement, et que les pieds-droits qui les portent s’élargissent d’autant de l’intérieur à l’extérieur. Il y a encore, dans cette disposition, une innovation sur l’architecture antique de la Grèce et de Rome.

C’est aussi à Vézelay où nous voyons adopter la statuaire dans les voussures. Sur la porte principale de cette église, la tentative est encore timide. Le premier rang de claveaux décoré de sujets fait corps, pour ainsi dire, avec le tympan. Mais déjà à Avallon, l’église Saint-Lazare, qui date du milieu du XIIe siècle, présente des voussures dont chaque claveau est décoré d’une figure sculptée. Dès cette époque, ce système d’ornementation est admis, comme on peut le reconnaître en examinant les portes de l’église abbatiale de Saint-Denis, celles occidentales de la cathédrale de Chartres, et enfin la porte Saint-Marcel de la cathédrale de Paris, dont les fragments furent soigneusement réemployés au commencement du XIIIe siècle, lors de la construction de la façade actuelle. À ce propos, il est bon de signaler ce fait assez fréquent du réemploi des fragments de portes du XIIe siècle pendant le XIIIe. C’est qu’en effet, le XIIe siècle, dont l’art est si élevé, si puissant, avait su composer des portes d’une grande beauté, soit comme entente des proportions, soit comme détails de sculpture. Les architectes du XIIIe siècle, si hardis novateurs qu’ils fussent, si peu soucieux habituellement des œuvres de leurs devanciers, paraissent avoir été saisis de scrupules lorsqu’il s’agissait de faire disparaître certaines portes élevées pendant le siècle précédent. Ainsi, non-seulement sur la façade occidentale de la cathédrale de Paris, l’architecte replaça habilement le tympan, un linteau, la plus grande partie des voussures et les statues des pieds-droits d’une porte appartenant très-probablement à l’église refaite par Étienne de Garlande, au XIIe siècle ; mais, à la cathédrale de Chartres, nous voyons qu’on replace, sous la façade du XIIIe siècle, les trois portes qui autrefois s’ouvraient en arrière des deux clochers, sous un porche ; qu’à Bourges, l’architecte réemploie des fragments importants, sous les porches nord et sud, des deux portes du transsept de l’église du XIIe siècle ; qu’à la cathédrale de Rouen, on conserve, sur la façade occidentale, au XVIe siècle, deux portes du XIIe.

Ces œuvres d’art avaient donc acquis une célébrité assez bien établie pour qu’on n’osât pas les détruire dans des temps où cependant on ne se faisait aucun scrupule de jeter bas des constructions antérieures, surtout lorsqu’il s’agissait de cathédrales. Plus tard, on peut signaler le même esprit de conservation, le même respect, lorsqu’il s’agit de portes du XIIIe siècle. Quelques-unes de ces œuvres paraissaient assez belles pour qu’on les laissât subsister au milieu de constructions plus récentes. Sous le porche de Saint-Germain l’Auxerrois, à Paris, on voit que les architectes ont conservé une porte du XIIIe siècle, bien qu’ils aient entièrement rebâti la façade au XVe. À Saint-Thibaut (Côte-d’Or), une porte fort belle, du XIIIe siècle, reste enclavée au milieu de constructions du XIVe. À la cathédrale de Sens, les constructeurs qui relèvent la façade au commencement du XIVe siècle, conservent la porte principale datant de la fin du XIIe. À l’abbaye de Saint-Denis, la porte nord du transsept de Suger est laissée au milieu des reconstructions du XIIIe. À Auxerre, des portes datant du milieu du XIIIe siècle restent engagées dans les constructions refaites sur la façade au XVe. Et en effet, jamais les architectes des XIVe et XVe siècles, malgré leur savoir, malgré la profusion de leur ornementation, leur recherche des effets, ne purent atteindre à cette largeur de composition, à cette belle entente de la statuaire mêlée à l’architecture, qui étaient les qualités dominantes des artistes des XIIe et XIIIe siècles. Ils se rendaient justice en conservant ces débris qui, très-probablement, passaient avec raison pour des chefs-d’œuvre.

En nous occupant, avant toute autre, de la porte de l’église abbatiale de Vézelay, nous avons voulu donner un de ces exemples qui servent de point de départ, qui sont une innovation et prennent une influence considérable ; mais les principales écoles de la France, dès le commencement du XIIe siècle, avaient adopté, pour les portes des églises comme pour les autres parties de l’architecture, des types assez différents les uns des autres, bien que soumis au principe commun d’arcs et de linteaux indiqués plus haut. L’Auvergne, le Nivernais et une partie du Berry ; l’Île-de-France, la Champagne, la Picardie, la Normandie, le Poitou et la Saintonge, le Languedoc, la Bourgogne, présentaient alors huit types distincts qui se confondirent au XIIIe siècle dans l’unité gothique. Nous ne prétendons pas établir que ces provinces élevassent chacune de leur côté des portes d’églises suivant un modèle admis, invariable ; nous constatons seulement que l’on trouve, dans chacune de ces écoles, des similitudes, soit dans les proportions, soit dans les décorations, soit dans la construction ; qu’il est impossible, par exemple, de confondre une porte romane de la Champagne avec une porte de la même époque appartenant à un monument religieux de l’Auvergne ou du Poitou. C’est en Auvergne et dans le Nivernais, dans cette école romane si avancée dès le commencement du XIIe siècle, que nous trouvons les exemples de portes les plus remarquables par la façon dont elles sont composées et appareillées.

La porte principale de l’église Saint-Étienne de Nevers est un des exemples les plus francs de l’école des provinces du centre, et des plus anciens. Cette porte date des dernières années du XIe siècle. Elle était entièrement peinte. Les chapiteaux de ses colonnes n’étaient ornés que par de la peinture. Les claveaux, appareillés d’une façon remarquable, étaient également couverts de peintures représentant des oiseaux affrontés et des ornements sur fond noir. Nous donnons (fig. 52) le plan et l’élévation de cette porte.

L’ogive est tracée, les centres étant très-relevés et posés sur les points divisant le diamètre de la première archivolte en trois parties égales. Cette disposition a donné une proportion très-heureuse et des courbes complétement satisfaisantes. Il y a évidemment là des combinaisons étudiées, cherchées. On observera encore que comme construction, cette porte est sagement conçue ; le linteau et les tympans étant laissés indépendants des archivoltes et soutenus seulement par les saillies des deux corbeaux des pieds-droits. L’un de ces corbeaux, celui de droite, est décoré d’un ornement feuillu, celui de gauche est simplement mouluré.

Il est bon de faire ressortir par plusieurs exemples le caractère propre à quelques-unes de ces écoles dont nous parlions tout à l’heure. Les portes étant, dans les édifices religieux et civils du moyen âge, la partie traitée avec une attention toute spéciale, sont particulièrement empreintes du style admis par chacune de ces écoles. Si nous nous transportons en Picardie, province dans laquelle les monuments de l’époque romane sont devenus rares à cause de la qualité inférieure des matériaux, nous trouverons encore cependant quelques portes du commencement du XIIe siècle qui sont élevées sur un modèle très-différent de ceux de l’Île-de-France, de la Normandie et des provinces du Centre ou de l’Ouest.