L’Art bouddhique/Chapitre 1

CHAPITRE PREMIER

LES ORIGINES

I

l ne nous est possible de nous représenter les origines du Bouddhisme qu’à travers une scolastique et une imagerie. Le travail d’une pensée très riche, toujours en mouvement, luxuriante en interprétations et en commentaires, dans l’Inde même, a considérablement surchargé la révélation initiale. D’autre part, la personne et la vie du Sage disparaissent sous les ornements prolixes, sous les anecdotes édifiantes dont l’imagination populaire s’est plu à les décorer. Les deux grandes églises, celle du sud et celle du nord, ont modelé chacune pour son compte l’image et la philosophie du Bouddha. Les Écritures pâlies et les Écritures sanskrites ne portent pas jusqu’à nous l’écho d’une même voix, traduit en deux langages. L’illumination de Ceylan et la doctrine du nord se rattachent à la même loi, mais l’une et l’autre sagesse, à mesure qu’elles s’éloignaient de leur commune source, prenaient des chemins opposés. Dans la préface de la traduction du Bouddha d’Oldenberg, M. Sylvain Lévi remarque que ce grand schisme se fait sentir encore chez les historiens modernes : les uns s’attachent à la haute doctrine de vie, à l’ascétisme monacal, les autres posent à l’origine « une débauche de mythologie populaire ».

Il ajoute avec raison : « Les deux systèmes se complètent sans doute, le Bouddhisme n’a pas jailli brusquement d’un sol vierge ; les premiers qui prêchèrent et recueillirent la Loi n’avaient pas fait table rase des croyances et des idées héréditaires ; ils les subissaient, alors même qu’ils s’en croyaient affranchis. Mais pour marquer une empreinte si profonde et si durable, une personnalité vigoureuse fut nécessaire, comme il fallut, pour assurer si vite le succès, une prompte constitution de la communauté. Les deux systèmes tendent ainsi à l’unité, comme les deux Églises se rattachent à une commune origine. »

Ces lignes, d’un sens historique si conciliant et si juste, sont confirmées par l’étude des monuments et fixent notre méthode. L’art bouddhique est à la fois une mythographie très anecdotique, très concrète, et l’expression d’une haute pensée. Tantôt il décore les balustrades des stupas de toute une imagerie de reliefs où les épisodes légendaires de la vie du Bouddha sont représentés comme le sont les scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament sur les tympans de nos églises. Tantôt il dresse au-dessus des vies agitées, des tumultes, des changements, l’image solennelle des méditations du Sage et de son infinie pitié. Il semble d’abord limité aux formes les plus solides, les plus pleines et les plus stables de la plastique, et il finit par aboutir à l’esthétique de la pure suggestion, à une interprétation de la nature où une tache, une ligne, un point suffisent à éveiller en nous l’idée de l’absolu et la notion du tout. Nous traiterons donc la vie du Bouddha, non comme une matière à exégèse, mais comme une Légende Dorée, dont chaque élément doit être, au point de vue iconographique, considéré comme un fait inébranlable. Mais nous essaierons aussi d’analyser les formes élevées de cet art en fonction de la pensée qui les pénètre, qui les inspire si profondément et qui a ordonné, non seulement leurs linéaments généraux, mais jusqu’à leurs particularités techniques.

Le fond de la doctrine bouddhique, le salut par le renoncement, ne doit pas être considéré comme l’invention d’un génie novateur, mais comme l’expression définitive d’une vieille inquiétude de race qui avait déjà hanté la pensée religieuse de l’Inde brahmanique. La contradiction qui existe entre l’idée de l’unité divine de l’univers et, d’autre part, le spectacle de la vie chaotique, dissociée, prisonnière des étroites limites du moi, avait de longue date enfanté le pessimisme et l’obsession de la douleur, en même temps qu’elle provoquait des tentatives vers une philosophie de la délivrance, chez une race jadis vigoureuse, trempée par le rude et sain climat du nord-ouest, puis affaiblie par un ciel mou, à la suite de ses migrations vers le sud. À travers la confusion de pensée qui obscurcit pour nous la littérature sacrée des Brahmanes, on voit se dégager cette doctrine que la vie n’est pas à elle-même sa propre limite, que la mort n’est pas l’anéantissement, mais que nous mourons pour renaître, avant de mourir et de renaître encore. Dans un oupanishad antérieur au Bouddhisme, Yama, le dieu de la mort, révèle à Nacikétas, qui l’interroge, le secret de la délivrance définitive : le sage qui s’élève à la connaissance de l’Unique peut seul s’affranchir du temps et dompter la mort.

Toujours cette philosophie suscita des ascètes et des moines. Elle fit naître une infinité de sectes, elle répandit sur l’Inde, avec la hantise de l’absolu et la passion des spéculations abstraites, le goût des mortifications les plus excentriques. Tout s’y prêtait, — le génie excessif et confus de la race, le dégoût d’une vie sans avenir terrestre et parquée dans le régime des castes, une indifférence profonde et physique à l’égard de la liberté, ce ferment des grandes civilisations actives de la Méditerranée orientale.

Mais le Bouddhisme n’est pas une pure continuation de ces tendances. Il est une réforme et il est une modération. Il s’élève contre le ritualisme étroit des Brahmanes, contre leur pédantisme liturgique. Avant d’être reconquis par le génie de l’abstraction, il commença par sourire de ceux qui affirment et de ceux qui nient. Il tempère le purisme ascétique : entre ces deux extrêmes, la macération et la volupté, il suit la « voie du milieu ». Par là surtout, il se distingue d’un autre grand mouvement de réforme religieuse, qui date comme lui du vie siècle avant notre ère, le Jaïnisme, inauguré par Mahavira. Comme le Bouddhisme, le Jaïnisme donne une importance primordiale à la doctrine de la transmigration et des vies successives, mais il prêche une sombre violence envers soi-même et toutes les rigueurs de l’ascétisme. C’est par la méditation et par la connaissance, non par des supplices volontaires, que le Bouddha détruit en lui la douleur et la mort ; c’est par la douceur et par la pitié qu’il se répand sur les hommes.

Nous voudrions saisir dans sa vérité individuelle, avec l’accent de sa vie morale, la forte personnalité qui tenta d’apaiser le malaise religieux de l’Inde ancienne. Il ne nous est permis que de l’admettre comme un fait, sans pouvoir la préciser davantage. Le Bouddha de la dévotion et de l’art, nous l’avons tout entier. Mythe solaire, « dieu à biographie », saint miraculeux, il se révèle à nous avec sa légende, telle que l’ont faite les divers dépôts des âges, des nations et des écoles. Imagerie parfois enfantine, rêve indécis de l’Asie, auquel viennent se mêler d’antiques divinités, des inquiétudes éternelles et des songes étranges. Cette légende, ces images, il faut les suivre et les lire avec sympathie : ce sont elles qui nous permettent de sentir la poésie de ces grandes existences lointaines et de la respirer encore à travers les siècles.

Il naquit[1] de la noble race des Çakyas, dans une plaine basse, au pied des montagnes du Népal, entre les hautes futaies des manguiers et des tamarins et les champs de riz. Il porta d’abord le nom de Siddharta. Son père était un grand de ce monde, peut-être un roi. Ses premières années s’écoulèrent dans ces campagnes paisibles, où le Brahmanisme était moins pesant que dans d’autres contrées de l’Inde. « Sa vie, dit Oldenberg[2], se mouvait sur ce même fond de riches et merveilleux décors dont s’entouraient alors comme aujourd’hui, dans l’Inde, les habitations des grands ; ce sont des jardins pleins d’ombres, avec des étangs de lotus, et, à la surface de ces étangs, ondulés doucement, comme un lit flottant de fleurs bariolées qui brillent au soleil et, le soir, répandent au loin leurs parfums ; ce sont aussi, hors de la ville, les grands parcs où l’on se rend en voiture ou à dos d’éléphant, et là, loin du bruit du monde, sous l’ombrage des grands arbres touffus, des manguiers, des pippalas et des salas, on trouve, dès le seuil, repos et solitude. » Il se maria, il eut un fils.

Telles sont les approximations historiques que la critique substitue à la légende ; — mais la légende est charmante, et elle est à la base même de l’art bouddhique dans l’Inde. Les épisodes que M. Foucher groupe sous ce titre : le Cycle de la Nativité et Scènes d’enfance et de jeunesse, abondent en tableaux de la plus séduisante naïveté, — l’interprétation du songe de Maya, la mère élue, le miracle des sept pas que le Bienheureux fait dès sa venue au monde, son horoscope, le retour du parc de Lumbini où il naquit, plus tard le choix de sa fiancée, la cérémonie nuptiale et le cortège. C’est sur ces thèmes que s’exerça l’imagination des poètes et des imagiers : ils ont doué parfois leurs fictions d’une émouvante grandeur et d’un caractère saisissant. Tel est le cas pour l’histoire de la vocation religieuse du Bouddha qui présente à nos yeux un intérêt plus direct que des épisodes secondaires.

C’était le temps où les hommes et les femmes quittaient en foule la monotonie de la vie mondaine pour se vouer aux ardentes austérités de la vie ascétique. Le jeune prince fut touché de la même ferveur. Des textes anciens disent : « C’est un étroit assujettissement que la vie dans la maison, un état d’impureté ; la liberté est dans l’abandon de sa maison : comme il pensait ainsi, il abandonna sa maison. » À cette formule simpliste, la légende des quatre sorties ou des quatre rencontres substitue une image énergique de la maladie, de la décrépitude, de la mort et, enfin, de la seule consolation possible. Aux yeux du prince noyé de voluptés et déjà dégoûté d’elles, le conteur évangéliste fait paraître, non les allégories d’une vague songerie éthique, mais, en traits fortement accentués, le spectacle de nos déchéances irrémédiables.

« Un jour que le Bodhisattva se rendait, sur son char, à un jardin de plaisance situé hors de la ville, il rencontra sur sa route un vieillard décrépit, sans dents, péniblement courbé sur un bâton, soutien insuffisant de ses pas tremblants. Surpris de cette apparition nouvelle pour lui (on avait pris soin d’éloigner de ses regards tout ce qui aurait pu l’attrister et éveiller en lui des idées de renoncement au monde), il interroge son cocher, lui demandant en punition de quel crime ce malheureux est réduit en si triste état. Ayant appris que la vieillesse était une conséquence fatale de l’existence et qu’il n’était pas en son pouvoir d’y échapper, le prince saisi d’angoisse et de tristesse renonce à sa promenade et se fait reconduire au palais. Une autre fois, c’est un malade qu’il trouve en chemin, puis un cadavre en décomposition, et, à chaque rencontre, son dégoût augmente pour une vie soumise à un si déplorable sort. Enfin, à une quatrième sortie, la vue d’un religieux mendiant respirant le calme et le contentement lui fait entrevoir dans la vie religieuse le remède aux misères de l’existence[3]. » Ce thème, qui offre à l’imagination et au cœur de si émouvants tableaux, a surtout inspiré les imagiers de Java et du Népal. Celui du Sommeil des Femmes est plus fréquemment traité. Il est admirable.

Un soir, de belles musiciennes et de belles danseuses jouaient et dansaient devant le fils du roi. Il s’endormit. Réveillé au milieu de la nuit, il les vit qui dormaient aussi. Elles n’étaient plus belles ; leurs guirlandes avaient glissé ; la fatigue avait pâli leurs visages ; l’une d’elles parlait en rêvant ; les vêtements épars laissaient voir leur nudité lasse et sans charme, et il semblait à Siddharta qu’il se trouvait au milieu de cadavres.

Il partit. Il quitta sa ville et son palais, il revêtit la robe jaune et devint Çakya-Mouni, le Çakya-moine. Pendant sept années de vie errante, de méditation et d’ascétisme, il chercha la suprême sagesse. Il s’attacha d’abord à deux docteurs célèbres, suivit les pratiques qu’ils enseignaient et s’infligea des macérations extraordinaires. Mais son esprit restait inquiet et ne connaissait pas la paix. Ayant abandonné ses maîtres, il errait sans but dans le pays de Magadha. Il s’arrêta enfin près du bois d’Ourouvela, « agréable coin de terre, où il y a de belles forêts, où la rivière coule limpide et présente de jolies places pour le bain… » Alors il s’assit dans les bois et là, de longues années, « pressant sa langue contre son palais », travaillant de toutes les forces et de toutes les patiences de son esprit, suppliciant son corps avec ardeur, le Bodhisattva, l’aspirant à la Bodhi, à la Sagesse, se préparait à recevoir l’illumination surnaturelle. Cinq ascètes étonnés par la grandeur de ses vertus s’étaient groupés autour de lui. Mais le Sage, ayant à la fin reconnu la vanité des macérations, y renonça, et ses cinq disciples le quittèrent.

C’est en pleine solitude, dans la jungle de Gaya, que la Bodhi lui vint. Le Lalita-Vistara présente les derniers moments qui précédèrent l’illumination comme un solennel cortège d’hommages, et l’art bouddhique, après avoir figuré les austérités de Gautama, — nom ascétique du Prédestiné, — insiste volontiers sur les préludes et sur les circonstances de la crise décisive. À la veille de la révélation, le maître reçoit la louange du roi des Nagas, ces vieilles divinités totémiques, images à demi monstrueuses, à demi humaines, du serpent naga. Comme Métaneirè reconnaît la Déméter de l’hymne homérique, le roi a reconnu le futur Bouddha à la lueur mystérieuse qui rayonne de son corps.

Au moment de s’asseoir sous l’arbre de la science, le Bodhisattva demande une jonchée d’herbes. Le conteur bouddhique narre cet épisode avec la plus nonchalante grâce : « Or il aperçut sur le côté droit du chemin Svastika le faiseur de fourrage, qui fauchait de l’herbe… Et, l’ayant vu, le Bodhisattva, s’écartant de son chemin, s’approcha de l’endroit où se tenait Svastika, et, s’étant approché, il interpella Svastika d’une voix douce : « Donne-moi de l’herbe, ô Svastika, vite, aujourd’hui j’ai grand besoin d’herbe. » Et Svastika, ayant entendu la parole limpide et douce du Maître, content, transporté, ravi, l’âme joyeuse, prit une poignée d’herbe agréable au toucher… »

À cette figure charmante de réalité familière, humaine, en succède une autre, monstrueuse et terrible, celle de Mara le Tentateur, dont Gautama subit les assauts avant d’arriver à la parfaite illumination. Vers le soir de cette journée d’épreuves, il en a triomphé, l’armée du Satan bouddhique se disperse. Assis sous le figuier sacré, Gautama reçoit la révélation, il connaît enfin les sources de la douleur du monde et le remède qui doit la guérir. Il se sent délivré du péché de convoitise, délivré du péché d’attachement aux choses terrestres, délivré du péché d’erreur, délivré du péché d’ignorance. Il a atteint la Sambodhi, la suprême sagesse. Il est le Bouddha, l’Éveillé, l’Illuminé.

Pendant sept fois sept jours, il se repose dans sa félicité, il s’en délecte, il l’approfondit. Le roi des serpents nagas veille sur sa joie mystérieuse et la protège : la tête capuchonnée du cobra s’épanouit au-dessus du Bouddha. Pareils aux mages de la Nativité chrétienne, les quatre rois Dévas, gardiens des points cardinaux, lui font l’offrande de quatre bols d’or, qu’il refuse par modestie, se contentant d’un bol de pierre. Il y prend un peu de riz pour réparer ses forces, épuisées par les austérités qui ont précédé l’illumination, et ce premier repas du Bouddha, c’est l’aumône de deux marchands du pays d’Orissa, cheminant en tête de leur caravane, et qui deviennent ses zélateurs, ses premiers disciples laïques.

Cette sagesse obtenue à travers tant d’épreuves, il ne la conserve pas jalousement dans le secret de son intelligence et de son cœur, il la répand, il la propage, et déjà la grâce toute-puissante agit sur les hommes. Il met en mouvement « la roue de la Loi ». Sa vie est désormais consacrée à l’enseigner, et ses disciples se groupent autour de lui. De là, le symbole de la triade bouddhique, — le Bouddha, sa Loi, sa Communauté, — figuré tantôt par un trident (la trisula), tantôt par trois joyaux. La première prédication, le Sermon de Bénarès, est l’épisode le plus saillant et le plus célèbre de cette partie de la légende. Ayant quitté les lieux où il reçut la Bodhi, le Sage se rendit à Bénarès. Là, dans le bois Isipadana, il rencontra les cinq ascètes qui, jadis, s’étaient séparés de lui, et sa parole les convertit. Dès lors, le nombre des fidèles ne cesse de s’accroître : ce sont d’abord deux fils de banquiers, puis quatre de leurs amis, enfin cinquante autres. Trente viveurs se repentent et viennent grossir la communauté. L’histoire de leur conversion est gracieusement contée par M. Foucher[4], d’après le Mahavagga : « Ils étaient trente joyeux drilles qui, en compagnie de leurs femmes, prenaient ensemble leurs ébats dans un jardin de plaisance, et, comme l’un d’eux n’était pas marié, les autres lui avaient procuré une courtisane ; celle-ci en profite pour les voler, et se sauve ; en la poursuivant, ils tombent par hasard sur le Bouddha et lui demandent s’il n’a pas vu passer la voleuse. La réponse a une saveur toute socratique : « Or donc, que pensez-vous, ô jeunes gens, qui vaille le mieux pour vous, d’aller à la recherche de cette femme, ou d’aller à la recherche de vous-même ?… » Il n’en faut pas davantage pour faire rentrer en eux-mêmes les trente jeunes hommes, et ils sont bientôt convertis. »

Voyages, miracles, conversions se multiplièrent. Trois supérieurs de communautés d’anachorètes, les trois Kacyapas, entrèrent dans la voie du Bouddha, suivis de leurs mille religieux. De retour au pays des Çakyas, le Prédestiné y fut solennellement accueilli par les siens. Nanda, son demi-frère, allait épouser une femme très belle. Il s’empressa de remplir le bol à aumônes, mais, pour se faire suivre et pour mener Nanda là où il voulait, le Bouddha refusait l’offrande avec douceur, et Nanda s’avançait sur le chemin, tendant toujours le bol avec courtoisie, jusqu’au moment où il se décida à devenir moine et reçut l’ordination. Plus tard, Amrapali, célèbre courtisane, danseuse et musicienne accomplie, dont nous n’ignorons pas que les nuits étaient très chères, se joignit à son tour aux disciples du Maître. Et le sage pourtant doit éviter jusqu’à la vue de la femme ! Mais il se plaisait à converser avec quelques pieuses bienfaitrices, comme l’excellente Visakha, dont il exauça les huit vœux de charité, en lui permettant de donner de la nourriture aux frères errants et aux frères malades, ainsi que de fournir des vêtements de bain à la communauté des nonnes… Celles-ci étaient placées sous la dépendance des moines, le Bouddha ne communiquait pas directement avec elles, aucune femme ne l’assista à ses derniers moments.

Après quarante-quatre années de prédication et de voyages apostoliques, il entra dans le Nirvana. Il avait traversé bien des vicissitudes, déjoué les ruses et les guet-apens de Devadatta, le traître de la légende, répandu sa parole et son exemple sur des milliers de croyants, il aspirait au repos : « Je suis fatigué, ô Ananda, et je voudrais me coucher. » Sa dernière grande pérégrination le conduisit de Rajagriha, en Maghada, à Kousinara, lieu de sa mort. Entre deux arbres jumeaux couverts de fleurs, bien que ce ne fût pas la saison, il s’étendit sur le côté droit, la tête tournée vers le nord. Il exhortait encore ses disciples, groupés autour de lui, parlait aussi des frères et des sœurs laïques, qui, « dans les grandes et les petites choses, vivent d’après la vérité ». Il demandait à Ananda de ne pas gémir, de ne pas se désespérer. Les nobles de la ville étaient là et pleuraient, les cheveux épars, en étendant leurs bras. Et les bêtes de la terre, accourues autour du Maître, prenaient part à la douleur de tous. Il dit enfin : « Tout ce qui est créé est périssable, luttez sans relâche » et entra dans le repos. Le lendemain, au lever du soleil, les gens de Kousinara brûlèrent son corps avec des honneurs royaux[5].

Telle est la légende du Bouddha, très simplifiée,

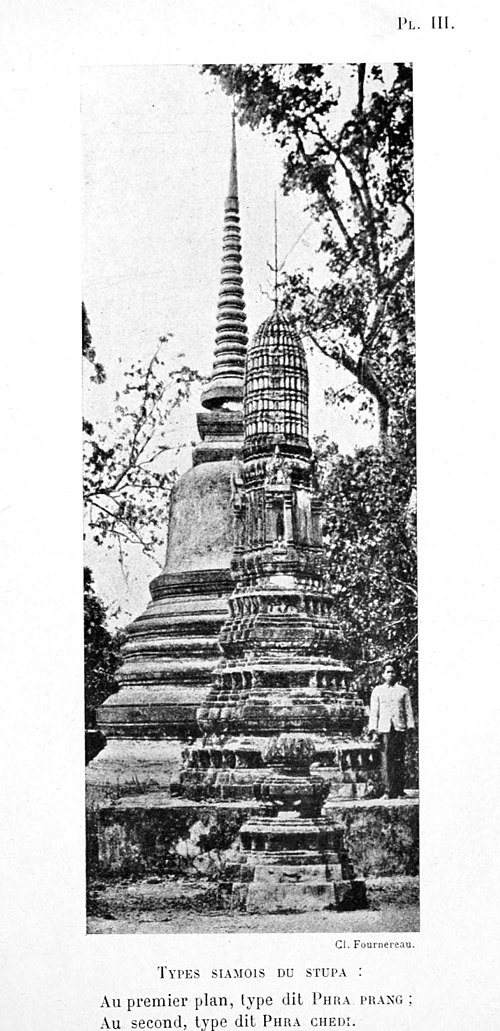

Types siamois du stupa :

Au premier plan, type dit Phra prang ;

Au second, type dit Phra chedi.

Le Pai-tha seu, stupa chinois de marbre sculpté.

(Pékin, XVIIIe siècle.)

conteurs et des imagiers de l’Inde ancienne, surtout dans le nord, est beaucoup plus riche. Les uns et les autres ont inventé avec profusion.

Il semble d’abord que la doctrine bouddhique soit exclusive de toute esthétique et même de toute représentation figurée. Que dit-elle en effet ? Il faut renoncer et s’abstenir. La vie est une douleur, et, pour abolir la douleur, il faut chasser de nous tout ce qui peut nous rattacher à la vie. La stabilité dans une demeure, le luxe et les commodités de l’existence, les affections familiales sont autant de fardeaux qui nous enfoncent et qui nous immobilisent dans la douleur. Le devoir du sage est d’errer, d’être pauvre, d’être chaste et de se taire.

Mais cette doctrine n’est pas née en un point quelconque de l’espace. Elle s’est répandue sur une terre ardente et prolifique, où le pullulement de la vie, malgré les misères du monde, malgré la monotonie des longs jours sans avenir, chez un peuple indifférent à la liberté, est une magnifique force expansive qui s’empare de tout. Elle a été prêchée à des êtres richement imaginatifs et qui se débattaient déjà dans un pêle-mêle de dieux. Communiquée à des Byzantins ou aux passagers du Mayflower, la révélation bouddhique aurait peut être été iconoclaste et stérilisante. Elle se propageait au sein d’une race exceptionnellement amoureuse de mythologie et d’épopées, indolente et romanesque, fertile en fables. D’autre part, elle n’apparaissait pas comme une nouveauté absolue, mais comme une réforme : par là, elle plongeait dans le passé, elle s’associait dans une certaine mesure. En parlant de la transmigration aux gens de l’Inde, elle ne les déconcertait pas, ils étaient habitués à décupler, à multiplier leur vie par l’idée (si vite transformée en images) des existences antérieures et des existences futures. Prenons garde que le renoncement bouddhique n’est pas le renoncement chrétien : la terre n’est pas pour lui le séjour d’en-bas, d’où l’on s’évade une fois pour toutes après la mort. Elle est le lieu de passage de nos vies innombrables, elle est peuplée de témoins, d’amis, de camarades, de frères inconnus qui nous ont escortés jadis, elle n’est pas un plan unique, aride et sans intérêt, mais l’arène infinie où se déroulent mille drames cachés. Tous ces prolongements du moi, toutes ces aventures extraordinaires dont nous ne sortirons qu’après bien des épreuves et par la connaissance de la Bodhi, quelle riche matière à mettre en action, et non pas matière à caprices, mais matière édifiante !

Il est vrai que le Bouddhisme est au fond une religion nihiliste, l’on a même pu dire athée, et c’est, si l’on veut, un désavantage plastique quand on le compare au fourmillant polythéisme de l’Inde.

Mais, chez les adeptes, il n’y avait pas seulement des inquiétudes métaphysiques, il y avait des besoins de dévotion. Au principe de la réforme philosophique, le peuple associa, probablement dès l’origine de sa diffusion, les antiques divinités brahmaniques. À chaque tournant de la légende on les voit apparaître sans déguisement. À la naissance du Bouddha, Brahma et Indra descendent du haut des cieux pour l’adorer. Les Apsaras tendent sous l’enfant divin un réseau d’étoiles. Mara, le Tentateur ou le Trompeur, est aussi Kama, le dieu de l’amour, et c’est Kama qui a enseigné aux trois tentatrices chargées d’éprouver le Sage les trente-deux magies de la femme. Au moment où il entre dans le Nirvana, les dieux brahmaniques profèrent eux-mêmes avec solennité les vérités essentielles du Bouddhisme. Ils apportaient avec eux toute une vieille richesse iconographique.

Surtout, la doctrine avait le mérite incomparable d’avoir été fondée et divulguée par un de ces sages errants qui étonnaient les peuples et dont « l’histoire » était une inépuisable merveille. Les grandes formules cosmogoniques, la légende des amours des dieux et de leurs combats sont un fertile aliment à l’imagination populaire, — mais une extraordinaire suite d’aventures, d’épreuves, de miracles, de conversions fait un tissu asiatique plus complexe, plus varié, plus chatoyant encore. Il est plus captivant pour les cœurs, et le Bouddhisme avait besoin de captiver. Il est le contraire d’un culte aristocratique d’initiés, son essence est de se divulguer. La grande fonction du Sage fut une prédication de près d’un demi-siècle. Le Brahmanisme pouvait se maintenir dans la citadelle de ses rites, autour de l’autel du sacrifice. Cependant le Bouddhisme errait et parlait à tous. Les traditions qui se sont peu à peu accumulées autour du nom du Bouddha peuvent être considérées, à cet égard, comme ayant la valeur de tracts, et, dès que nous sommes sur ce terrain, l’image s’impose.

Ce qui frappe le plus les peuples, ce n’est pas l’essence de leurs dieux, ce sont leurs avatars, les formes qu’ils prennent, la manière dont ils se mêlent merveilleusement à la vie et dont ils semblent en supporter les vicissitudes. Leur carrière et leurs aventures parmi les mortels, leurs surprenantes métamorphoses, on sait à quel point ce thème si riche a séduit le génie hellénique. Par extension, il enfanta les héros, plus souples encore, plus plastiques que les dieux, plus aptes à se mêler à la vie, plus voisins de nos cœurs. Les exploits des héros et les vertus des saints, voilà les formes familières auxquelles se plut toujours l’imagination religieuse. La poésie de l’iconographie chrétienne, on la trouve autant dans la Légende Dorée que dans l’Évangile. Le Bouddhisme, religion athée fondée par un saint errant, devait créer spontanément sa Légende Dorée, et, par là, toute une iconographie nouvelle.

Ce sage, ce saint ne s’était pas confiné dans quelque canton de l’Inde. Pour reprendre l’expression de M. Sénart, il avait été un entraîneur de foules. Sa prédication n’avait pas roulé au loin par échos propagés. Il l’avait portée lui-même sur bien des points pendant le long voyage que fut sa vie. Partout la tradition voyait quelque souvenir qu’il convenait de transmettre aux âges, quelque trace de lui qu’il fallait entourer d’honneurs. Après sa mort, ses cendres furent partagées. De là une pluralité de monuments funéraires, qui devinrent chapelles, puis cathédrales. La tombe du Bouddha n’est pas située au lieu de sa mort. Sept villes seulement ne se disputent pas l’honneur de la posséder. Elle est partout. Avec le culte funéraire et le pèlerinage aux reliques, l’architecture s’étendit au loin.

Malgré la ferveur et les offrandes, l’avenir artistique du Bouddhisme était limité, s’il était resté la religion des particuliers. La conversion du roi Açoka (264-227 avant Jésus-Christ), lui donna l’ampleur et l’autorité. Du faste des princes d’Asie il acquit une force nouvelle, et les trésors des rois enrichirent les édifices dédiés au Grand Maître du renoncement et de la pauvreté. Autour des stupas, reliquaires funèbres, coururent les balustrades chargées de reliefs. Pourvus de dotations considérables, les couvents devinrent pareils à des cités. L’on put creuser, à grands frais, les temples rupestres. La grandeur de l’empire d’Açoka, l’unification de l’Inde sous son règne, l’appui donné par lui aux penseurs bouddhistes étendirent largement l’aire d’expansion de la foi nouvelle, tout en lui assurant des assises sociales plus stables.

Mais c’est surtout par le développement interne de la doctrine et par la discussion philosophique que le Bouddhisme pouvait devenir un facteur esthétique élevé. Dans une partie du monde habituée de longue date à spéculer et à discuter sur l’absolu, où, du temps du Maître, fourmillaient les argumentateurs et les « spadassins » théologiques, il était appelé à prendre des formes multiples, et, si chacune des vingt-trois écoles indiennes eut son aspect critique ou négatif à l’égard de la plupart des autres, elle constitua aussi un apport positif, une richesse de plus. On peut croire au premier abord que cette tendance à la multiplicité des sectes et ce formidable travail d’abstraction, non seulement dans l’Inde, mais dans tout l’Extrême-Orient (douze écoles en Chine, treize au Japon), ont eu pour effet de dessécher la pensée asiatique et de la dégoûter du concret. Il n’en fut rien, bien au contraire, surtout pour le Bouddhisme du nord, et nous aurons à étudier comment, dans les sectes Tendaï et Zèn en particulier, l’interprétation des rapports du Moi et du Tout, l’idée de la communion avec l’Unité Éternelle ont répandu l’amour de la beauté, l’aptitude à comprendre et à traduire la signification profonde des choses, dans des raccourcis suggestifs de l’infinité.

Pendant plus de huit cents ans, depuis la mort du Maître (fin du vie siècle avant Jésus-Christ) jusqu’au ive siècle de notre ère, le Bouddhisme travailla sur lui-même dans le nord de l’Inde et au Kashmir. Par des conciles comme celui[6] qui fut réuni par Kanishka, roi des Gètes, au milieu du ier siècle après Jésus-Christ, par des efforts de pensée comme celui de Nagarjuna, il acquit cette première maturité, cette largeur et cette fermeté de pensée qui devaient l’aider à répandre son influence dans toute l’Asie. Les trois siècles suivants virent s’épanouir dans l’Inde une magnifique culture intellectuelle, représentée par des poètes comme Kalidasa et par des artistes comme les sculpteurs des grottes d’Ellora. À partir du viie siècle, le Bouddhisme du nord gagne le Thibet où son idéalisme devait se concrétiser sous la forme du Lamaïsme, tandis que le Bouddhisme du sud pénètre la Birmanie et le Siam, où son génie s’exprime dans un art luxuriant et délicat, mais sans nouveauté, et s’installe définitivement à Ceylan. Dans l’Inde même, la religion bouddhique était à peu près éteinte au xiiie siècle, et vers l’an 630, nous le savons par les relations du pèlerin chinois Hiuen-tsang, sa décadence était déjà sensible. Bien des sanctuaires étaient en ruines, l’herbe envahissait de vastes espaces jadis fameux et consacrés par la piété d’autrefois. L’Asie est le théâtre de ces éblouissantes carrières et de ces évanouissements. Les raisons de cette disparition du Bouddhisme aux lieux mêmes qui le virent naître, où il triompha et d’où il s’étendit au loin sont multiples et d’ailleurs mal connues. Tout ce qu’il est permis de dire, c’est que, réforme du Brahmanisme, il avait constamment à lutter contre un adversaire qu’il n’avait pas complètement effacé et qui subsista toujours dans la plénitude de sa force, même au cœur des hommes dont les nuances de la philosophie nouvelle avaient pu séduire l’intelligence. Le polythéisme brahmanique le recouvrit et l’absorba, comme les grandes sylves ardentes de l’Inde pénètrent, détruisent et restituent à la terre d’antiques palais édifiés par des rois inconnus.

Avant sa décadence dans l’Inde, le Bouddhisme avait eu le temps de créer un art, de fixer les formes du sanctuaire, tel qu’on en retrouve les caractères essentiels à travers les modifications qui leur furent imposées par d’autres peuples, de tracer l’image du Bouddha et les épisodes de sa légende, enfin de recevoir de l’Occident d’extraordinaires leçons. Qu’il ait existé un art brahmanique antérieur au Bouddhisme, c’est infiniment probable. « Le Mahabharata et le Ramayana, dit Okakura[7], contiennent de nombreuses et importantes allusions à des tours ornementées, des galeries de tableaux et des castes de peintres, sans parler de la statue d’or d’une héroïne et de la magnificence des vêtements et des parures. Il serait véritablement difficile d’imaginer que ces siècles, pendant lesquels les ménestrels errants chantaient les ballades qui devaient devenir plus tard les épopées, aient été dépourvus du culte des images. La littérature descriptive, concernant les formes des dieux, suppose des essais corrélatifs de réalisation plastique. » La question des rapports de l’art bouddhique avec le vieil art brahmanique reste confuse et conjecturale. Ce qui est sûr, c’est que l’on doit au Bouddhisme deux catégories d’édifices originaux, le stupa et le sangharama, le reliquaire et le couvent.

Le temple grec est une maison, la demeure du dieu, souvent étroite, et, dans la cité, il ne se distingue des demeures privées que par la richesse de la colonnade qui l’entoure et par la beauté des reliefs qui le décorent. Le culte se développe à l’extérieur. La cathédrale gothique est une immense salle publique où le peuple assemblé assiste à la célébration des mystères et voit Dieu vivre et se révéler dans le sacrifice de la messe. Le temple bouddhique est une tombe, du moins dans l’Inde.

Telle est bien en effet la destination du stupa, d’où se dégage son double caractère, funéraire et religieux. Le stupa est à l’origine un tumulus édifié autour des reliques corporelles du Bouddha, partagées après sa mort et conservées précieusement dans des cassettes ou dans des vases. Sur les hauteurs qui commandent les passes, dans les plaines où jadis affluaient les pèlerins, autour des couvents ou à l’intérieur de leur enceinte, on voit s’élever leur dôme ruiné, dont la maçonnerie extérieure masque un blocage de cailloutis (Pl. II). Ce dôme ne coiffe pas un édifice : il est l’édifice même, reposant sur une terrasse massive. La symbolique de l’Inde le compare à une bulle d’air flottant sur l’onde, image des vanités de la vie terrestre. Un conte pieux montre le Bouddha déterminant lui-même son aspect extérieur et enseignant à ses disciples la manière de l’honorer : sur trois manteaux pliés en quatre, il pose son bol à aumônes renversé, et sur le bol il plante son bâton de moine errant. C’est de cette formule simple qu’est sortie à peu près toute l’architecture de l’Asie bouddhique.

Cette affirmation a de quoi surprendre à première vue. Quel rapport peut-il exister entre ces coupoles massives et les pagodes, vastes constructions en hauteur, pyramides de toitures, systèmes aériens de charpentes où la fantaisie de l’Extrême-Orient semble se donner librement carrière ? Les unes sont enchaînées à la terre, sur laquelle elles pèsent de tout leur poids, les autres filent avec légèreté dans les cieux. La surface des stupas est homogène, leur masse compacte, leur volume sphérique. Les pagodes sont tout en angles, en découpures, en profils ajourés, en pinacles, en clochetons qui effilent une pointe aiguë. Il n’est pas de formules architecturales plus opposées en apparence. Pourtant la première est à l’origine de toutes les autres, et, dans l’Inde même, on peut retrouver, non seulement les principes du développement de ces divers types, mais les éléments de la transition de l’un à l’autre.

Le bâton du moine mendiant, dont parle la légende, ou plutôt le parasol d’honneur planté sur le tertre-reliquaire, voilà la partie active de l’édifice, celle qui, au cours des siècles, a pris le plus d’importance. Les vieux stupas de l’Inde sont aujourd’hui décapités, mais au sommet du massif de maçonnerie ronde qui constitue le corps du monument reste ménagée une ouverture, dans laquelle s’insérait un mât de bois, de pierre ou de métal ; sur ce mât s’enfilaient plusieurs étages de disques-parasols. Le peuple qui, du temps même d’Açoka, était capable de forger d’énormes piliers de fer, comme le fameux lât de Delhi, connaissait aussi les moyens propres à les hisser au sommet des stupas. Cette disposition nous est confirmée par les récits et les descriptions du périégète Hiuen-tsang, ainsi que par de petits reliquaires proprement dits, objets d’orfèvrerie religieuse dont la forme reproduit, en la réduisant, celle des stupas eux-mêmes. Que les disques-parasols se soient peu à peu accrus, agrandis, qu’ils aient été de plus en plus ornés, qu’ils aient pris enfin les proportions et l’aspect de toitures recouvrant des étages de galeries, rien n’est plus facile à concevoir. La variété népalaise du stupa bouddhique révèle un type intermédiaire très instructif, — le couronnement formé d’une pyramide à treize degrés (Syambunath). De même, au Cambodge, où le stupa de Vat Sithor est surmonté de cinq anneaux de pierre, que termine une flèche. Sans sortir de l’Inde, un célèbre monument bouddhique, le stupa de Bouddha-Gaya, construit au vie siècle[8] par Amara-Singh aux lieux mêmes où le Bouddha reçut l’illumination, aide à comprendre de la manière la plus frappante le développement en hauteur du reliquaire primitif par la fusion de la calotte hémisphérique et des étages-parasols. C’est une pyramide quadrangulaire à étages, de proportions colossales, reposant sur une double plate-forme cantonnée de quatre clochetons qui reproduisent en petit la pyramide centrale. On peut dire que Bouddha-Gaya fut le type générateur des pagodes bouddhiques chinoises, qui l’imitèrent avec plus ou moins de fidélité, — par exemple, près de Pékin, le Ling-kwang seu, de plan octogonal (viie siècle), et, mieux encore, le Wou-tha seu, exécuté d’après le petit modèle en pierre du fameux « trône de diamant », du vajrasana des Hindous, qu’avait apporté, au xve siècle, un sage fameux, avec cinq petits Bouddhas dorés, noyés encore, dit-on, dans la maçonnerie des cinq tours. Des peuples supérieurement habiles dans l’art des charpentes, et notamment les insulaires de l’est, purent développer ce thème avec la plus aérienne complexité. Ils restaient fidèles, non seulement à un parti général dans la conception de l’édifice, mais à l’esprit et à la technique des structures primitives. Que l’on examine une coupe du temple japonais de Hô-ryou zi (Pl. V), et l’on verra que tout le système des étages pivote autour du mât central, axe et support de l’édifice entier, fonction identique à celle des piliers fichés au sommet des vieux stupas de l’Inde[9].

Ainsi le mât et les disques ont donné naissance aux étages de la pagode en hauteur. Une autre partie de l’édifice a été soumise, elle aussi, à un curieux développement, le massif de base. Au Népal s’y encastrent quatre chapelles orientées vers les quatre points cardinaux et recevant chacune l’image du Bouddha. L’architecture birmane reprend cette formule, et de plus, elle répète aux angles (et parfois sur le pourtour) des réductions du clocheton conique non annelé qui termine le stupa. Au Siam, la base est arrondie et creusée de moulures multiples : elle supporte un dôme profilé en campane, dont le cône terminal, bourrelé d’anneaux, s’effile à l’extrême et pointe comme une flèche (Pl. III). Au pied des volcans cannelés de Java, l’architecture est prodigue et abonde en effets de plastique décorative. Au temple de Boro-Bodor, les masses s’étalent et se décomposent, les niches se multiplient, d’innombrables chapelles se pressent au pied du reliquaire.

La base, le dôme, le mât et les disques-étages, voilà donc les parties essentielles du sanctuaire bouddhique, celles qui se retrouvent, plus ou moins évoluées, à tous les moments et dans tous les domaines de la grande expansion religieuse. Autour de ces éléments majeurs, il y en a d’autres, qui ont aussi leur importance et leur sens, — les enceintes ou balustrades qui délimitent l’aire consacrée au centre de laquelle s’élève le stupa. Tantôt elles sont composées de piliers, ou lâts, isolés, tantôt ces piliers sont réunis par des traverses, à la manière d’une barrière de bois. Aux quatre points cardinaux, la barrière est interrompue, et d’admirables portiques donnent accès à l’intérieur. Ce sont les torans qui, eux aussi, ont l’aspect de vastes charpentes. Ils sont en pierre, mais taillés et ajustés comme des pièces de bois. Rien de plus mystérieux, de plus noble et de plus sauvage à la fois que les grands portiques qui décorent la barrière protectrice du stupa de Sanchi (Pl. I). Les trois traverses supérieures, légèrement incurvées dans leur partie médiane et reliées les unes aux autres par des tenons, sont pareilles aux maîtresses poutres d’une carène ou, mieux encore, à trois jougs. Cette persistance du bois à travers la pierre est énigmatique et captivante. Peut-être devons-nous voir dans ces portes monumentales et ces enceintes, comme dans les piliers qui les composent, les souvenirs d’une première architecture sylvestre, la commémoration de techniques anciennes et vénérables, une survivance des jours où, dans les forêts des grandes montagnes du nord, les Aryas barricadaient de troncs d’arbre la demeure des dieux. Toute cette charpente de pierre est travaillée de reliefs. Des mains savantes y ont accumulé les motifs. À Sanchi, comme à Barhut, Amravati et Bouddha-Gaya, la sculpture indienne révèle son mystère et sa suavité.

Parfois, autour du stupa, on édifiait, non une enceinte, mais un temple, divisé en trois nefs séparées par deux colonnades. De ces temples, les chaityas, les uns sont à ciel ouvert, les autres, les plus vastes, sont excavés au flanc des monts. Ce furent d’abord des espèces de grottes, des chambres informes, taillées dans les hautes terrasses régulières des traps stratifiés. Les architectes discernèrent bientôt le parti que l’on pouvait tirer de ces masses énormes et stables, en forant des tunnels envahis par une ombre religieuse, en incrustant le reliquaire au cœur de la montagne, au fond d’une solennelle avenue de piliers. Au-dessus du porche, en façade sur la pente, une baie concentrait toute la lumière sur le stupa et laissait dans les ténèbres le reste du sanctuaire. Au chaitya de Karli, dans un massif des Ghâts, la poésie de l’ombre est décuplée par la richesse des reliefs, dont les formes étranges s’enfoncent processionnellement dans la nuit. Le bois s’associe à la pierre dans les voussures cambrées. Ces caves-sanctuaires sont analogues à l’intérieur de nos basiliques et, de même que les basiliques primitives ont pour âme, si l’on peut dire, le martyrium, l’âme architecturale et religieuse des chaityas, c’est le stupa, autour duquel on a creusé la montagne.

Peu à peu une complexité formidable prolonge et multiplie le système des temples souterrains exécutés par des architectes mineurs et carriers. On ne se contente plus de forer des galeries, on évide le roc pour y réserver, dans la profondeur d’une cour à ciel ouvert, la masse cubique du sanctuaire et, tantôt autour de ce sanctuaire même, tantôt au-dessus, se dressent des chapelles, des pavillons, des portiques, des piliers, des statues de dimensions colossales qui font corps avec le sol dans lequel ils sont bâtis et sculptés. On dirait que, de toute éternité, ces cités religieuses existaient endormies au cœur de la terre et que le ciseau de l’homme les a seulement dégagées de leur gangue. Pensée essentiellement bouddhique, union mieux que jamais réalisée de la matière et de l’esprit ! Tels sont les extraordinaires monuments d’Ellora, où, du vie au ixe siècle, le Bouddhisme, déjà en voie de décadence, accueillit largement les images du culte brahmanique et tout le fourmillement des antiques divinités de l’Inde, — Indra, Kali, Sarasvati, etc. Ainsi ce pêle-mêle de dieux envahisseurs, éternellement chers au cœur des masses, subjuguées par les confuses merveilles des légendes pouraniques, s’installe dans les temples rupestres et peu à peu s’en empare.

Pl. VI

Si la technique architecturale du monastère bouddhique ne dérive pas directement du stupa, les deux ordres d’édifices sont néanmoins associés : c’est le culte des reliques, c’est la nécessité d’abriter les desservants qui détermina la construction des monastères. Les couvents de l’Inde bouddhique peuvent être considérés comme des asiles pour la pensée philosophique, comme de studieuses retraites, mais ils furent aussi les conservatoires des liturgies, ils sont étroitement liés à une fonction cultuelle. M. Foucher remarque avec raison qu’il se rencontre des stupas isolés, mais qu’il n’existe pas de monastère sans stupa. Bâties autour du reliquaire, les logettes des moines finirent par l’englober et par l’absorber. Ces logettes où l’on déposa d’abord les statues et les offrandes, ainsi que les accessoires du culte, ne se présentent pas toujours en groupe. On leur donne alors le nom de viharas. Les unes, coiffées d’un double dôme (dont le profil trilobé se retrouve comme un élément essentiel dans la décoration bouddhique et rappelle le trisula ou les trois joyaux), se rattachent peut-être aux huttes de feuillage de l’Inde gangétique ; les autres, recouvertes d’un toit en pyramide, semblent dériver des charpenteries rustiques de l’Himalaya. Demeure du moine isolé ou demeure de l’idole, cellule ou cella, toituré en dôme ou en pyramide tronquée, percé de portes et de baies prolongées en arches voûtées qui s’établissent sur des assises horizontales, le vihara est à l’origine du monastère, qui n’est qu’une collection de logettes de ce genre, abritant à la fois les religieux et les images des saints.

Le monastère proprement dit, le sangharama, est, avec le stupa, le monument essentiel de l’architecture bouddhique. Le Bouddhisme n’est pas seulement une collection de mythes greffée sur une tradition, une métaphysique et une morale, il est une organisation. Quelles raisons amenèrent les isolés à se grouper, les errants à adopter une résidence fixe ? Si les moines bouddhiques ont fait vœu de renoncement, du moins ils n’ont pas renoncé les uns aux autres, ils sont un corps, une règle a fait d’eux un ordre. Quand la piété des frères laïques eut accrédité quelque stupa, un ou plusieurs desservants devinrent nécessaires. Les pèlerinages attiraient les curieux avec les fidèles, une foule s’offrait d’elle-même à la prédication. Les moines bâtissaient leurs abris non loin des aires consacrées : ainsi la communauté morale pouvait devenir rapidement communauté de vie et d’habitat.

Il est possible que les premiers couvents n’aient donné asile aux moines que pendant la saison des pluies. L’existence monacale dut prendre ainsi plusieurs formes successives ou simultanées, — une forme érémitique, la vie du solitaire qui se bâtit un vihara isolé, au cœur des forêts ; celle des demi-errants, qui ne séjournaient au couvent que pendant une partie de l’année ; enfin celle des moines proprement dits, attachés au culte de quelque relique célèbre et fixant près d’elle leur demeure. Le centre d’attraction et de groupement, c’est le stupa. Chaque monastère a le sien ou les siens, plus ou moins importants, plus ou moins absorbés dans sa masse.

Un ordre de faits particulier aida puissamment la communauté errante à se fixer, les viharas provisoires à s’accoler, à se grouper en sangharamas définitifs, — les fondations pieuses. Il arrivait que de riches particuliers fissent don aux moines errants de quelqu’un de ces beaux jardins de plaisance situés à quelque distance des villes, où les hommes de l’Inde ancienne allaient volontiers, comme l’on fait encore aujourd’hui, goûter la sérénité de l’ombre et du repos dans un paysage fait pour la joie des yeux. La vie du Bouddha s’est déroulée en grande partie dans ces parcs ou dans les forêts : beaucoup d’épisodes essentiels de sa carrière ont pour décor ces magnifiques verdures légendaires. L’arbre de la Bodhi n’est pas une pure figuration mythique. Au fond des âges, le Sage paraît à nos yeux tout entouré, tout parfumé de poésie sylvestre. La jungle indienne qui s’empare de ses sanctuaires, la végétation hardie qui foisonne au cœur de ses abbayes désertes ne font que ramener à son point de départ cette vaste rêverie de renoncement.

Les parcs donnés aux ascètes par les frères laïques, la permanence d’une propriété devenue sacrée, voilà, peut-être, le plus sûr élément de fixité. Relisons dans Oldenberg[10] l’histoire de ce roi cinghalais qui mit à la disposition de Mahinda et de ses compagnons un parc proche de sa capitale, et nous aurons un sentiment vrai de ces commencements : « Et il était beau à voir et riche en ombre, paré de floraisons et de fruits vraiment délicieux… Là il y a un bel étang de lotus, couvert de fleurs de lotus, des blanches et des bleues, là il y a des eaux fraîches en de belles fontaines, parfumées de douces fleurs… » Un pareil texte propage jusqu’à nous un précieux écho, une note pénétrante de cette poésie naturaliste qui baigne le Bouddhisme dès ses origines et qui le distingue de toutes les religions. Ce goût exquis des solitudes, cette sensibilité qui s’exprime avec tant de naïve grâce, quelle promesse pour l’art !

Mais ces parcs ne sont pas l’unique asile de la méditation érémitique. Il y a aussi les cellules creusées dans le rocher et superposées en étages, antiques rendez-vous des moines pour la saison pluvieuse. L’architecte rupestre qui, au flanc des Ghâts, a creusé les prodigieux temples souterrains a su aussi évider des monastères dans la matière même de la montagne. Ainsi, selon les lieux et les temps, l’aspect du sangharama est appelé à se modifier. Le couvent de la plaine n’est pas le même que le couvent de la colline, mais l’un et l’autre restent fidèles à l’esprit des données primitives. Peu à peu, le monastère bouddhique de l’Inde prit le caractère d’une grande exploitation rurale (Pl. VI). À mesure que sa population croissait en nombre, les celliers et les magasins destinés à abriter la nourriture de la communauté prenaient plus de développement. Il arrive que par là le sangharama n’est pas, dans beaucoup de cas, sans analogie avec nos monastères du haut moyen âge, dérivés eux-mêmes de la villa gallo-romaine et pourvus, comme elle, de granges, d’étables et d’ateliers.

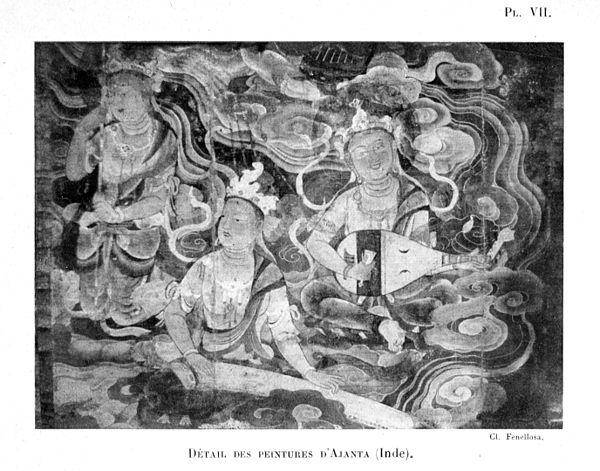

À cette évolution sociale et technique correspondaient des progrès d’un autre ordre et l’épanouissement d’un art dont les chefs-d’œuvre sont encore trop peu connus de nos jours. L’architecture des temples et des monastères n’est pas un simple système de lignes et de volumes, elle ne se contente pas de s’enrichir d’une profusion de reliefs où joue la lumière. Le constructeur de l’Inde, si soucieux des effets de plastique décorative, ne l’était pas moins des effets de couleur. Sanchi était revêtu d’une polychromie éclatante. Hiuen-tsang vit briller les colonnes et les poutres du célèbre couvent de Nalanda de toutes les splendeurs de l’arc-en-ciel. Les grandes caves bouddhiques d’Ajanta, commencées au second siècle avant Jésus-Christ, furent, au viie siècle de notre ère, décorées de fresques du goût le plus rare et de la plus séduisante richesse.

Toute une civilisation est là, non pas résumée en quelques épisodes violents, en quelques scènes édifiantes, mais figurée avec ampleur, avec sentiment, avec cette puissante et gracieuse ingénuité de l’humanité ancienne que nous appelons le style. Des villes sont assiégées : toute la rage de la bataille anime les combattants. Des cortèges passent, des reliques sont offertes à la vénération publique, et la foule s’empresse autour d’elles. La vie du foyer, les exercices monastiques, le faste des princes nous sont révélés. Au don pittoresque, qui permet de grouper et de mouvoir, s’associe la plus rare qualité plastique. La grâce de la femme s’épanouit dans les ténèbres comme une fleur cachée. Assises à côté de leurs suivantes, les reines et les princesses semblent échanger avec elles des confidences pleines de suavité. Les filles de Mara déploient devant le Sage, avec tous les charmes des trente-deux magies, l’élégance délicate et voluptueuse de leur nudité. Danseuses, courtisanes et déesses à la fois, qu’elles sont belles, avec leur taille mince et leur gorge pleine, leurs cheveux bien coiffés et leurs grands yeux où rayonne une animalité douce ! Elles sont belles, et elles sont indiennes. Le ton rouge-clair de leur corps est celui de la terre qui les a enfantées et celui de la chair dorée par le soleil de l’Inde. Malgré une gamme limitée, où le bleu, le blanc, le brun et le rouge dominent avec chaleur, on dirait une anticipation de la Suite Indienne de Besnard. Des damiers, des rosaces, des ornements géométriques, de luxuriantes guirlandes encadrent et séparent ces panneaux où, dans l’ombre d’un sanctuaire souterrain, s’est exprimée, il y a des siècles, la volupté native de l’Asie (Pl. VII).

Les temples et les couvents de l’Inde, après avoir propagé au loin une puissante vie intellectuelle, après avoir fixé des formes architectoniques, décoratives et picturales appelées à émerveiller et à instruire tous les nouveaux adeptes de la foi, furent envahis par le Brahmanisme ou restitués à la solitude et à l’oubli. Plus loin, à l’est du continent, dans les Iles de la Perfection, sur cette terre japonaise qui devait donner leur formule définitive à tant d’aspects du génie bouddhique, quelques retraites séculaires ont conservé intacte la poésie de ces grandes choses d’autrefois. Au cœur du Yamato, dans cette patrie de la patrie, sur les pentes boisées du Kô-ya-san, s’élève la plus ancienne fondation religieuse de l’empire. C’est là qu’en 816, Kô-bô-daisi, saint exemplaire, établit le premier monastère bouddhique, pour propager la philosophie et le rituel de la secte Singon, dont il avait rapporté de Chine les enseignements. Le monastère du Kô-ya-san aurait abrité au moyen âge une formidable population de moines. Plus tard il fut dévasté par des incendies. Un grand nombre de chapelles restent debout au milieu des forêts.

Ce n’est plus l’enclos de l’Inde, avec ses logettes tournées vers une cour où s’élève le stupa. Sans ordre apparent, les sanctuaires se succèdent à l’ombre des cryptomérias centenaires. Dans ces vastes solitudes de l’espace et du temps, où la nature seule demeure, où l’agitation humaine expire, où les siècles passent sans toucher à l’héritage des anciens jours, les offices sont célébrés avec raffinement et majesté. « Dans leurs beaux vêtements de soies brochées, dit M. Migeon[11], (les prêtres) viennent d’apparaître à la lumière franche de la grande cour : en deux files parallèles, lentement, ils descendent les marches. En avant, deux enfants dont les longs vêtements de tulle brodés sont recouverts d’une étroite écharpe de soie qui traîne derrière eux. Ils sont coiffés d’une couronne en cuivre doré avec des pendeloques, leur visage est fardé, leurs lèvres rougies au carmin, leurs yeux noircis au khol. Devant eux, des nattes posées bout à bout sur le sable de la grande cour leur indiquent l’évolution de la marche qu’ils doivent accomplir. La procession avance ainsi lentement, de sourds répons répètent la prière de l’abbé, qui, mitré et dans un manteau de soies floches, s’avance derrière le dais aux longues franges pendantes qu’un prêtre porte sur un long bâton. Et, à petits pas, interrompus par de courts arrêts, la procession dans son évolution lente rentre au temple par le grand porche principal. »

À la paix des dieux répond la paix des morts. Ils sont là par milliers, et depuis des siècles. Les royaux ombrages de la montagne abritent leurs tombes. Le monastère du Kô-ya-san n’est pas seulement une vaste cité de temples et de chapelles, c’est la plus solennelle et la plus mélancolique des nécropoles. Dans la brume légère qui monte d’un sol trempé par les pluies, entre les verdures tremblantes, des stèles grises se répandent sur les pentes. Elles jalonnent les âges. Tout un peuple immense est venu s’ensevelir là, dans la torpeur verte et dorée du grand bois solitaire, et

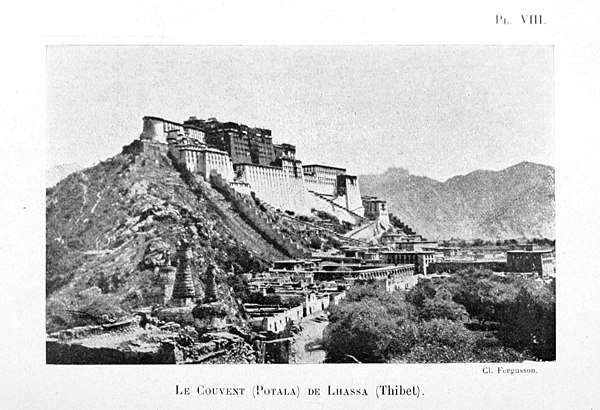

À ces incomparables harmonies de la nature et de l’histoire rien ne s’oppose plus fortement qu’un autre type de monastère bouddhique, — les lamaseries du Thibet. Sur le haut socle montagneux, plissé de vallées, le Bouddhisme est devenu religion de prêtres, et Bouddha lui-même, le Bouddha vivant, est devenu prêtre à son tour. Un panthéon d’une incroyable richesse, une théocratie pesante, un minutieux ritualisme se sont superposés à la philosophie indienne. Mais les retraites dans lesquelles s’est perpétuée cette pensée complexe ne manquent pas de grandeur. Solidement implantés dans le sol des hauteurs, dont ils continuent les profils et auquel leurs murailles se marient par des pentes talutées, les couvents thibétains sont des forteresses. Rehaussés de galons de couleurs violentes, coiffés de toits aux écailles d’or, ils conservent eux aussi, à l’intérieur de leurs sanctuaires mystérieux, illuminés, touffus, une note profonde de cette grande rêverie religieuse dont les peuples d’Asie sont les dépositaires et dont l’art bouddhique propage jusqu’à nous les plus anciens échos.

Sur les soubassements des stupas, sur les balustrades qui les entourent, sur les parois et jusque sur le dôme des viharas est répartie toute une décoration sculptée. L’étude de cette sculpture dans les diverses régions de l’Inde et dans toutes les contrées de l’Asie où rayonna le Bouddhisme, étude renouvelée par de récentes découvertes, est un des chapitres les plus suggestifs de l’archéologie orientale. Elle montre la pensée bouddhique, créatrice originale de mythes et de thèmes éthiques, soumise, au point de vue plastique, dès une haute époque, à l’influence de l’Occident méditerranéen. Que le génie gréco-romain ait pu, non pas s’infiltrer à titre précaire et accidentel dans ces terres lointaines, non pas y déposer quelques vagues formules techniques et quelques souvenirs décolorés de ses propres fictions, mais y créer, sur des thèmes bouddhiques, toute une série de figurations marquées du sceau de ses propres dons, y faire naître en un mot, une école et un art; que le type même du Bouddha, tel qu’il est représenté sur les reliefs du Gandhara, tel que l’ont conçu les grands bronziers chinois du viie et du viiie siècle, soit redevable à la tradition hellénique, c’est là matière à des observations, à des analyses, à des réflexions d’un intérêt majeur.

Dans l’histoire de la sculpture bouddhique de l’Inde, on distingue d’ordinaire deux époques ou, si l’on veut, deux écoles : l’école perso-indienne, ainsi dénommée par Grünwedel, la plus ancienne des deux, ayant comme aire d’expansion le bassin du Gange et le Dekkan septentrional, et, d’autre part, l’école gréco-bouddhique du Gandhara, admirablement étudiée par M. Foucher, à qui revient l’honneur d’avoir dégagé le problème de ses obscurités de méthode et de l’avoir résolu par ses campagnes de recherches dans le nord-ouest de l’Inde, en particulier dans le district de Peshawar et jusque dans la région de Kaboul.

L’école dite perso-indienne est représentée principalement à Sarnath, Sanchi, Bharhut et Amravati, où elle domine. On peut bien l’étudier à Sanchi, à peu près intact dans son ensemble. Les montants des curieuses portes, leurs traverses incurvées, les piliers des balustrades sont décorés de reliefs et de médaillons, où figurent des dieux, des génies et des monstres. Des dauphins, des centaures, un quadrige semblent trahir une première et lointaine vague d’influence grecque, très diluée, qui a pu s’exercer par des monnaies et par des intailles. L’influence mésopotamienne, plus concrète et plus facile à discerner, mais qui ne doit pas être exagérée non plus, se marque surtout par l’imitation des chapiteaux de Persépolis. Des scènes de pèlerinage, des épisodes empruntés aux vies successives du Bouddha, — les jatakas —, telle est la matière ordinaire de cette iconographie. Grünwedel et Foucher mettent en lumière les rapports qui unissent ces compositions et celles des imagiers occidentaux du moyen âge. Les uns et les autres cherchent avant tout à édifier les fidèles et racontent, avec une naïveté prolixe, avec un luxe inutile de détails, les « histoires » pieuses. L’artiste ne choisit pas l’épisode frappant, il ne concentre pas l’intérêt : pareil au xylographe populaire de chez nous, qui insérait jadis un enseignement moral élémentaire dans de petits tableaux très simples répartis sur la même feuille, il déroule, il développe son sujet, répétant autant de fois qu’il le faut son personnage et multipliant les compartiments. D’ailleurs ce système d’images obéit à un ordre et à une symétrie, les motifs ornementaux eux-mêmes ont un sens et doivent être « lus » conformément à la doctrine : peut-être sera-t-il permis quelque jour d’interpréter Sanchi comme M. Mâle nous a appris à interpréter les cathédrales.

Un fait capital et caractéristique dans l’histoire de cette école primitive, c’est que le Bouddha n’y est jamais représenté. Un trisula, une roue, — la roue de la Loi, — un parasol d’honneur, une empreinte de pas, c’est là tout ce que nous voyons du Bouddha, dans les scènes où sa présence même est attestée par une inscription. Ni Cunningham, dans sa publication de Bharhut, ni Grünwedel, dans sa lecture des balustrades de Sanchi, ni les archéologues qui se sont succédé à Bouddha-Gaya et à Amravati n’ont pu identifier, parmi les ascètes, une image indubitable de Bouddha, j’entends une image contemporaine des plus anciens reliefs. Rien d’étonnant, si l’on pense à l’essence de la doctrine, alors dans la plénitude de sa pureté, et qui répugnait à un culte personnel, à une idolâtrie de l’initiateur. Il était réservé à d’autres générations, à d’autres artistes, dans le nord-ouest de l’Inde, de concevoir et de réaliser le type du Bouddha, de le dégager de son obscurité symbolique, et, le revêtant d’une majesté plastique inconnue jusqu’alors en Asie, de doter vraiment l’humanité d’un dieu de plus.

Ce n’est guère qu’à partir de 1875 que les rapports de l’école du Gandhara avec l’art hellénique furent pleinement admis par les archéologues occidentaux. Encore aujourd’hui, cette vérité choque profondément les esthéticiens d’Extrême-Orient. « Une étude plus approfondie des œuvres du Gandhara, dit Okakura[12], révèle la prédominance des caractères chinois sur les prétendus caractères grecs. Le royaume de Bactriane, en Afghanistan, ne fut jamais qu’une petite colonie au milieu du grand empire tartare, déjà déchue dans les derniers siècles qui précédèrent l’ère chrétienne. L’invasion d’Alexandre signifie l’extension de l’influence persane plutôt que celle de la culture hellénique. » Mais M. Foucher ne fait appel ni à l’invasion d’Alexandre ni au royaume de Bactriane pour expliquer les caractères si manifestement méditerranéens des bas-reliefs du Gandhara. Dès le début de ses recherches, il s’était interdit toute spéculation d’histoire politique, militaire, économique, pour reporter son attention exclusive sur des comparaisons de monuments. Bien loin de se laisser aller à de séduisantes rêveries sur les empires grecs de l’Asie centrale, il abondait dans le sens d’Okakura, en rappelant que les trois satrapies indiennes n’ont jamais eu qu’une existence précaire, que les généraux d’Alexandre n’étaient pas des civilisateurs à la moderne, escortés d’artistes et de « missionnaires » du génie grec : tout au plus les rudes soldats poussaient-ils devant eux quelques vagues Iraniens… Mais les documents mis au jour et publiés par lui devaient fortifier plus tard les résultats entrevus : ils ne laissent plus place à la contradiction.

J’ai signalé plus haut les très faibles traces d’influence occidentale qui peuvent être relevées sur les monuments de l’école indienne primitive. M. Salomon Reinach appelle également l’attention sur le fait que les statues des saints jaïnas, représentés complètement nus, ont sans doute pour modèle une statue d’Apollon archaïque, peut-être venue d’Ionie aux environs du vie siècle avant Jésus-Christ, au moment où la légende « qui recouvre peut-être quelque vérité » place le voyage de Pythagore… Les rapports de l’école du Gandhâra avec l’art d’Occident sont établis d’une façon plus ferme. Il ne saurait être question d’une influence hellénique proprement dite, ni même d’une influence hellénistique, mais bien d’une influence gréco-romaine. Les artistes grecs ou romains qui ont travaillé au Gandhâra, au ier et au iie siècle de notre ère, appartenaient à ces ateliers de techniciens habiles et sans originalité qui, dans tous les pays du bassin de la Méditerranée, ont multiplié à profusion les copies des chefs-d’œuvre classiques et revêtu de formes grécisantes les dieux des Gaules, de l’Espagne, de l’Afrique et de l’Asie Mineure. Sur des thèmes bouddhiques, et profondément bouddhiques, ils ont exercé leur savoir impersonnel d’exécutants sans génie, comme aux flancs des sarcophages latins, comme sur les reliefs des colonnes triomphales. Mais c’en était assez pour douer d’une vie nouvelle, prestigieuse et belle une iconographie qui jusqu’alors se débattait gauchement dans la matière. De la collaboration de ces praticiens avec la pensée de l’Inde devait se dégager le type hiératique du Bouddha, tel qu’il domine l’Asie depuis des siècles, et cette création incomparable suffit à assurer aux artistes gandhariens une place éminente dans l’histoire de l’art et des religions.

Le Bouddha, sa personne, sa légende, les nombreux et charmants épisodes qui l’illustrent avec tant de grâce, c’est là le sujet unique de leurs bas-reliefs. Tantôt il est le jeune prince mélancolique, touché du dégoût des voluptés, tantôt l’ascète ravagé par les macérations, tantôt enfin le moine parfait, illuminé de renoncement et de pitié. Autour du Maître, des saints et des fidèles, l’acanthe, de nouveau, fleurit. Des pilastres d’ordre indo-corinthien, dont les demi-chapiteaux sont modelés dans le mortier de chaux, décorent les stupas. Des amours soutenant de lourdes guirlandes, nouées de rubans, des sirènes, des tritons distribués dans des frises ou dans des panneaux d’angle, des thèmes bachiques groupés avec une harmonieuse symétrie décorative sur des bandeaux ou dans des médaillons, encadrent les scènes empruntées aux différents cycles de la Vie Exemplaire. Les types, les accessoires, la facture, l’aplomb des corps, le charme d’une exécution à la fois soignée et facile, bien plus, un certain académisme anatomique, tout respire, tout dénonce, non l’enseignement des sculpteurs occidentaux, mais leur talent même. Il ne s’agit pas ici d’analogies curieuses, mais de surprenantes identités.

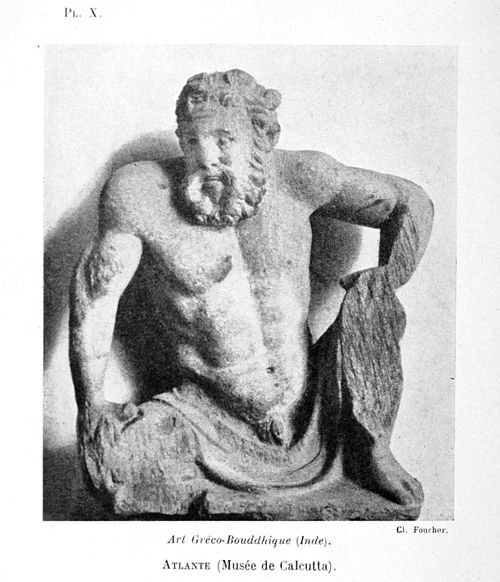

Ainsi, telle frise de Bouddhas et d’assistants du Musée de Lahore (Pl. IX), avec ses petits amours qui soutiennent une guirlande, pourrait appartenir à un sarcophage du Latran. La scène bachique de la collection des Guides à Mardan (même pl.) présente, à côté d’hommes vêtus de tuniques courtes qui semblent détachés d’un relief de la Trajane, des figures de femmes drapées comme des Livies, d’un style authentiquement romain. L’Atlante du Musée de Calcutta (Pl. X) est le frère de ces innombrables statues décoratives que le génie grec prodigua dans les compositions d’architecture à partir du iiie siècle. Les dieux marins du British museum (Pl. XI), tenant sur l’épaule la rame courte et large, pareille à une bêche, évoquent la puissante aisance des œuvres de Tralles et de Pergame, durcies par un ciseau romain.

Rien n’est plus instructif que de comparer les mêmes sujets traités par l’école indienne primitive et par les artistes du Gandhara, — la scène de l’illumination par exemple. Un médaillon de Bouddha-Gaya (Foucher, fig. 206) exprime à merveille le génie symbolique des vieux sculpteurs : on y voit un trône vide, un parasol d’honneur, l’arbre de la science, et rien de plus. C’est une sorte d’idéogramme, non une figuration plastique. Rien n’était d’ailleurs plus difficile à représenter que l’accession du Maître à la suprême sagesse ; il semble même à peu près impossible de qualifier par des moyens concrets le terme d’une évolution morale d’un sens philosophique et mystique aussi élevé. Les artistes gandhariens l’ont compris. Ils n’ont pas cherché à se mesurer avec les problèmes que présentait la projection dans l’espace d’une sorte d’énigme symbolique. Ils ont choisi l’un des épisodes qui précèdent immédiatement l’illumination et, de préférence à tout autre, l’attentat de Mara, la Tentation. Une crise d’âme, la nuit, dans la solitude, pour reprendre les termes dont se sert heureusement M. Foucher, voilà un thème inextricable pour un méditerranéen. C’était au contraire un thème plastiquement réalisable que la résistance de l’ascète héroïque à la luxure ou à la peur. Les stèles postérieures de Bénarès confirment pleinement le fait. « La figure du Prédestiné, assailli par les démons et tenté par les filles de Mara, y est devenue le substitut courant pour traduire de façon extérieure et concrète le miracle intérieur et abstrait qui ne doit pourtant se réaliser que douze heures au moins plus tard. En Magadha même, la pose qu’a prise ici le Bodhisattva sous forme de Buddha assis à l’indienne, la main gauche reposant dans son giron, tandis que sa main droite, dérangée de la pose de la méditation, s’abaisse, la paume en dedans, et touche du doigt la terre…, suffira pour désigner cette minute ineffable sans qu’il soit davantage besoin d’apparitions monstrueuses ou lascives[13]. » Il semble, en vérité, que l’on assiste à l’ingénieuse incarnation de l’inexprimable.

Avec quelle sûreté l’artiste gandharien saisit le caractère essentiel d’une scène légendaire et sait en distribuer les éléments, de nombreux exemples nous permettent de nous en rendre compte, et la comparaison de ses œuvres avec les vieux médaillons des stupas est bien caractéristique encore à cet égard. La donation du Jetavana, telle qu’elle est figurée sur la balustrade de Bharhut (Pl. XII), est pittoresque, plaisante, énigmatique. Des arbres schématiques, des chariots d’or monnayé sont entassés les uns à côté des autres. Des assistants édifiés se pressent malaisément dans la partie gauche de la composition. Le Bouddha, bien entendu, n’y figure pas, mais le donateur non plus. On saisit là un trait essentiel de cet art, la prolixité, la confusion, l’impuissance à dégager, à composer, et aussi, il faut bien le reconnaître, une espèce de charme enfantin. Un relief gandharien de la collection de Mardan sur le même sujet (même pl.) présente avec le médaillon de Barhut le contraste le plus évocateur : tout élément pittoresque a disparu ; les personnages importants, drapés comme des sénateurs romains, sont distribués avec un ordre, avec une autorité de l’accent le plus classique. Le Bouddha nimbé reçoit des mains du riche marchand le vase d’or, symbole de la donation. Quatre autres figures les encadrent, mais c’est au Bouddha et au donateur que va spontanément l’attention.

Le relief, la puissance plastique de cet art gandharien sont extraordinaires. De la matière il fait saillir avec force, non de pâles dessins sur pierre, mais des formes vivantes. Le bas-relief confine au haut-relief, presque à la ronde bosse. Grande nouveauté dans l’art de l’Inde, jusqu’alors plus graphique que sculptural. Cela, c’est proprement le don méditerranéen, le sceau du génie hellène, cet athlétique modeleur de volumes. Dans cette évolution, il y a quelque chose d’analogue au passage de l’art roman à l’art gothique. L’art roman sommeille encore dans la matière, à la surface de laquelle il fait courir, par ondulations légères, des méandres de figures emblématiques. Il modèle par méplats, distribue des indications d’ombres selon un système d’accents percés à la tarière. L’art gothique extrait les volumes des profondeurs, les amène à la lumière, les dote d’une vie organique et dramatique. Il est vrai que l’art gandharien reste baigné d’une onction mystérieuse, le calme répandu sur les images qu’il a enfantées est une de ses vertus les plus prenantes et les plus solennelles. Mais il est solidement humain, bien bâti, concret. Dans le domaine de l’iconographie religieuse, naguère encore toute linéaire, il installe avec maîtrise l’autorité de la troisième dimension.

Par là la sculpture indienne cesse d’être exclusivement décorative, elle tend à devenir un art complet et qui se suffit. Du simple relief, elle passe peu à peu à la statuaire proprement dite, enfin elle crée des statues détachées. Au-dessus des rêves de l’Asie, elle dresse l’extraordinaire image du Bouddha, à laquelle semble avoir collaboré le double génie de deux continents.

Rarement il est debout, car le Bouddha ne se lève devant personne, ou bien c’est qu’il est en marche, ou encore sa statue se dresse miraculeusement devant sa personne, pour l’honorer. Le plus souvent il est assis à l’indienne sur un lotus épanoui[14], la plante des pieds retournée et la jambe droite repliée en avant, tandis que les autres divinités assises la laissent pendre à terre. Le type du Gautama ascétique (Pl. XIII) le représente les mains croisées dans une attitude de patience et de réflexion, les joues émaciées par le jeûne, les articulations et les côtes saillantes : la vérité anatomique de l’épuisement et de la maigreur est exprimée avec un réalisme accentué. C’est à ce type que se rattache vraisemblablement le Çakya revenant des montagnes du canon chinois, barbu, la tête rase, vêtu d’un manteau flottant. Le Bouddha de l’illumination touche la terre de la main droite et tient l’autre à plat, la paume en dehors, légèrement posée sur ses genoux. Le Bouddha de la pitié tient la main droite levée et en montre la paume. Le nimbe, ou halo, — d’origine grecque ? — est l’emblème de sa mission. Le Bouddha porte sur lui d’autres signes physiques de sa sainteté, notamment une protubérance crânienne prononcée, à laquelle les artistes grandhariens ont souvent donné l’aspect d’un crobylos, l’oushnisha, et, entre les yeux mi-clos, la marque appelée ourna. Son visage est d’une beauté paisible et recueillie, qui rappelle le type apollinien, un peu épanoui, et que ne déparent pas les lobes très allongés des oreilles, — des oreilles indiennes étirées par de lourds joyaux. La robe du moine est drapée avec une élégance savante et dessine, le long de la poitrine et des jambes, les plis les plus nobles.

Telle est, résumée en ses traits principaux, l’image, pleine de charme plastique et de pénétrante idéalité, sortie des leçons qu’un artiste grec ou romain, travaillant au Gandhara dans le cours du ier siècle de notre ère, emprunta au monde des formes méditerranéennes pour donner un corps à la grande pensée asiatique de renoncement et de charité. L’ancêtre lointain du dieu nouveau, c’était vraisemblablement quelque Apollon hellénistique, modèle classique, habituel et consacré de ces sculpteurs errants. De l’impersonnalité même d’un type conventionnel, le génie de l’Inde a fait naître une incomparable puissance de sentiment religieux. La pensée indienne s’est incarnée dans une forme occidentale, comme le vieux dieu juif, pour répandre une loi nouvelle, s’est incarné dans le fils du charpentier. En lui donnant une capacité définitive d’expression et d’expansion, la plastique grecque ne l’a pas faussée. C’est ainsi qu’il faut comprendre cette étrange collaboration de deux cultures si profondément opposées dans leur principe, — l’une qui proclame la gloire du corps et l’autorité de la raison, l’autre qui renonce à la vie physique et se délecte de l’anéantissement de l’intelligence, l’une qui dresse des statues à la louange des athlètes vainqueurs et des belles femmes, l’autre qui vénère l’image d’un moine mendiant.

Les dieux de l’anthropomorphisme grec représentent l’apogée des fonctions organiques, un rythme souverain de la nature. Saisis à ce moment critique, à cette akmè, où l’être dans sa force n’est plus l’éphèbe et n’est pas encore l’homme mûr, fixés pour jamais à cet épanouissement, ils sont l’image la plus exaltante de la vie terrestre, ils rayonnent de puissance et d’harmonie. À égale distance des incertitudes de la jeunesse et des affaissements de la décrépitude, ils perpétuent pour les générations l’instant passager où la beauté de l’homme a quelque chose de vraiment divin. Ce royal équilibre, qui ne s’est pas imposé à une statuaire seulement, mais à toute une humanité, a doté le Bouddha de l’Inde d’une majesté impérissable. Mais le sage de l’Asie se réfugie à l’intérieur de lui-même. Ce corps si beau n’est qu’une enveloppe. Par elle, il demeure près de nous, par l’esprit il est lointain. Le dieu aux yeux clos baisse ses paupières pour cacher un miracle et un mystère, la communion avec l’absolu. De même que son temple est le reliquaire de sa dépouille, son corps est le reliquaire de son intelligence. Plus nous le contemplons, plus il semble nous fuir. C’est cette absence et cet évanouissement qui est le divin de l’Asie. L’art gréco-romain lui a permis de se révéler. Sans ses leçons il serait peut-être encore prisonnier de formes purement emblématiques. En tout cas, il nous demeurait probablement impénétrable.

Ce qui est sûr, c’est que le type gréco-bouddhique du Gandhara n’est pas resté immuable. L’art des « cinq Indes » s’en est emparé et l’a travaillé, dans le schiste du Magadha, le grès grisâtre de Bénarès, le grès rouge et jaune des Vindhyas, comme sur les feuilles de palmier des miniatures népalaises et sur les parois peintes d’Ajanta. Les premiers artistes directement imbus de tradition gréco-romaine ont fait place à des imitateurs locaux. La lettre de la doctrine bouddhique s’est peu à peu imposée à ces derniers, moins habiles et plus pénétrés de ritualisme. Sous leur ciseau, la protubérance de l’oushnisha s’est accentuée. La chevelure, devenue courte et crépue, s’est ornée de bouclettes enroulées à droite. Le manteau a glissé sur l’épaule, pour faire place à un pectoral de joyaux. La robe monacale plus étroite eut des plis plus secs et plus stricts. On codifia d’une façon précise les asanas ou postures, les mudras ou gestes des mains, les laksanas ou attributs. Les formules d’évocation magiques ou sadhanas, fixées par le Tantrisme, déterminèrent, dans tous leurs détails rituels, les images du Bouddha et des divinités bouddhiques, telles qu’elles devaient apparaître aux illuminés.

D’ailleurs l’art grandharien enfermé pendant plusieurs siècles dans les monastères du nord de l’Inde a fini par franchir ses frontières originelles. Il a rayonné au Turkestan, en Kashgarie, en Chine, au Japon, peut-être à Java et en Indonésie, et, dans certains de ces pays, il se heurtait à des traditions antérieures. Son histoire, comme celle du Bouddhisme tout entier, est celle d’un long voyage. Le style est devenu plus lourd, ou plus sec, ou plus mince ; l’iconographie s’est enrichie ; les assistants romains ont disparu, mais les traits essentiels de l’idole étaient fixés. Le polythéisme le plus complexe n’a fait que la multiplier.

Le « panthéon bouddhique » en effet s’est rapidement accru. Nous n’avons étudié jusqu’à présent que la personne et l’image du Maître lui-même, dominant une centaine d’épisodes, sa Légende Dorée. L’art de l’Asie, hellénisé ou non, devait s’exercer sur bien d’autres thèmes. Le peuple qui, le premier, avait reçu l’enseignement du Prédestiné restait au fond le créateur des dieux multiples, des monstres polycéphales, hécatonchires. Les écoles indiennes du nord, adeptes

Art Gréco-Bouddhique (Inde).

1. Scène Bachique (Collection des Guides, à Mardan).

2. Frise de Bouddhas et Assistants (Musée de Lahore).

Pl. X.

Art Gréco-Bouddhique (Inde).

Atlante (Musée de Calcutta).

Les Bodhisattvas ou, si l’on veut, les saints par excellence sont très nombreux. Hommes ou femmes, ils vécurent sur la terre, où brillèrent leur savoir et leurs vertus. Ils confinent à la suprême sagesse, sans la posséder pleinement. L’église du nord range dans leur nombre ses grands docteurs : Nagarjuna, son fondateur, qui, au temps même où l’école gandharienne produisait ses chefs-d’œuvre, essaya de concilier les sectes et de systématiser la doctrine, Nagarjuna, que Grünwedel appelle le Faust bouddhique et dont la vie légendaire est une extraordinaire merveille ; ses disciples Aryadeva, Asanga, propagateur du Tantrisme magique (le maître qui s’est libéré de l’illusion est capable de produire l’illusion par des charmes), enfin Vasubandhu, qui, d’abord adepte de l’Hynayana, se convertit à la doctrine du nord.