L’appel de la terre/Chapitre V

V

Voici longtemps déjà que le dernier entêté du village a renoncé de battre son grain au « fléau » et, durant les jours d’hiver, en passant devant les granges, l’on n’entend plus le bruit régulier du lourd battant de bois sur le pavé durci de l’aire. L’outillage du labeur agricole a été modernisé. Chez nous, jusque dans les plus humbles paroisses de colonisation, loin des grandes villes et des gros villages où passent les nouveautés de l’industrie, l’on voit de ces machines qui remplacent ou tout au moins simplifient l’effort de l’homme et, plus promptement que lui, accomplissent sa besogne rurale. Et, ce n’est plus simplement la « batteuse » qui s’est fait accepter dans la plus humble ferme ; les plus décidés des routiniers ont adopté la « moissonneuse », la « faucheuse », la « faneuse », la « lieuse » et le râteau « à cheval » tous nouveaux venus qui ont acquis vite leurs droits de paysannerie. Leur activité habile et leur preste régularité ont remplacé le mouvement cadencé des faucheurs « à la petite faulx » ou celui des garçons et des filles qui coupent « à la faucille ».

Tout cela a transformé la physionomie de la ferme et l’aspect des travaux rustiques.

Elle est transformée également la pittoresque apparence de nos vieux petits villages canadiens, Le progrès s’est refusé à entretenir plus longtemps leur caducité. Les maisons ont perdu leur chapeau de « bardeaux de cèdre » couvert de mousse verte, craquelé et bruni par les pluies de l’été et par le soleil, et les chantepleures des aqueducs municipaux ont fait remiser dans les vieux hangars les margelles et les « brinballes » des vieux puits dont quelquefois encore on aperçoit les pierres disjointes des socles antiques…

À l’époque de Paul Duval, qui n’est pas, du reste, très éloignée de nous, les conservateurs des vieilles choses du passé auraient été ravis de découvrir, blotti dans les rochers des bouches saguenayennes, comme un village d’estampe ancienne.

C’était le vieux Tadoussac.

La sensibilité des curieux aurait singulièrement bénéficié des circonstances anciennes ou récentes qui avaient permis à ce village d’échapper aux avatars normaux qu’ont subis, sous le fouet du progrès, ses semblables, les villages égrenés sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent…

Mais, depuis, l’inévitable est venu pour Tadoussac aussi et le temps, de ses doigts impitoyables, en modifiant la physionomie des êtres et des choses, a changé le visage du vieux bourg saguenayen.

Par la puissance subtile des mots essayons du moins de fixer un pâle reflet de sa beauté touchante d’antan.

C’est une après-midi de fin de juillet. Toutes les maisons dorment sous l’ardent soleil et, derrière les rideaux rouges des fenêtres, on dirait que les habitants se sont enfermés jalousement dans la fraîcheur des pièces, se cachant aux ardeurs du dehors. Ces maisons sont basses et avenantes, crépies d’un lait de chaux, jaunies et craquelées comme des fruits mûrs. Des branches d’arbres ornent avec coquetterie leur face qui regarde la mer qu’elle domine de toute la hauteur de la falaise. Elles sont, chacune, percées d’une porte et, régulièrement, de deux fenêtres ornées de rideaux aux couleurs criardes et qui les trouent avec symétrie. Les seuils sont usés et les cheminées penchent légèrement à droite comme si le vent les eût insensiblement poussées à chaque rafale qui vient du large. Devant chaque résidence, un minuscule parterre piqué de quelques roses, de giroflées et de beaucoup de géraniums et de liserons des champs au calice blanc, est séparé du chemin par une clôture disjointe. Ces maisons ont l’air de contenir le bonheur et l’on détourne la tête, quand on les a dépassées, pour les regarder encore.

Et tout ce village de vieilles maisons est comme ramassé dans un repli des flancs rudes des Laurentides, sur un haut plateau qui surplombe les gorges du Saguenay. Ce plateau a sa base sur une grève rocailleuse, du côté du fleuve, et de l’autre, sur une plage de sable fin. Du haut de la falaise, on aperçoit et le fleuve et les bouches du Saguenay. À la rencontre des deux immenses courants, la vague ne fait point de caresses au rivage ; par bonds brusques elle s’écrase lourdement sur le sable assombri jusqu’au pied de la dune qui lui oppose une barrière. Plus loin, la mer est verte ; çà et là, au large, des crêtes écument sur des récifs, plus particulièrement près de l’Île Rouge, autour des Îlets-aux-Morts et à l’extrémité des terres plates de l’Île-aux-Lièvres ; sur les rochers de la Pointe-Saint-Mathieu, la mer déferle avec rage. Au contraire, plus à droite, où la vue plonge dans l’entrée du Saguenay, le flot est noir à force d’être tranquille ; il vient mourir au fond d’une anse de sable fin, d’un ovale parfait, aux lignes d’autant plus douces que la falaise qui l’entoure semble taillée à coups d’une hache gigantesque.

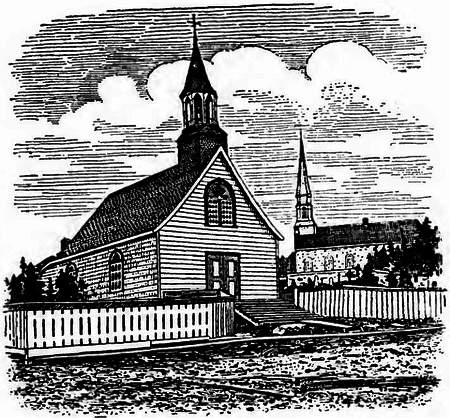

Aujourd’hui, répétons-le, cet ensemble charmant composé par le temps et le hasard n’a pas été complètement soustrait à l’action du tourisme et du progrès, l’un étant venu y apporter ses restaurations outrageantes et l’autre son modernisme. Mais tous deux semblent avoir montré de la bonne volonté à sauver ça et là quelques vestiges du passé. Si le luxe moderne a détruit la poésie des grèves de Tadoussac par la construction d’un hôtel très laid de style, l’amour du bibelot, ou si l’on veut, le Démon du Musée qui possède les touristes, a forcé les Vandales de la Nature à conserver intacte la vieille petite « chapelle des Sauvages », vénérable relique du passé, monument autrement plus précieux que tous les “Tadoussac’s Hostels” du monde, et qui conserve dans son petit clocher assez de la poésie des choses anciennes pour en imprégner tout le village.

Car elle est là toujours, depuis 1747, surmontant la dune escarpée qui domine la baie, la primitive église

des peuplades indiennes du « Royaume de Saguenay ».

Son minuscule clocher pointu, à l’époque de Paul

Duval, servait encore de phare aux marins du Saguenay.

Sans doute, les pièces de cèdre qui forment

sa charpente ne sont plus celles qu’équarrissait, au mois

de mars 1747, le charpentier Blanchard ; les restaurations font si souvent leur œuvre de… destruction

dans la longueur de deux siècles !… Chaque année,

le matin du 28 août, la petite cloche d’airain de la

chapelle, vieille d’un siècle de plus que cette dernière,

égrène sur les flots, dans le bassin des plaines et jusqu’au

sommet des pics une pluie légère de notes sonores ;

c’est un pépiement d’oiseau ensommeillé. Mais si

léger qu’il soit, le son matutinal réveille les échos

de trois siècles de glorieuses missions, et à cette sonnerie

cristalline d’un temps si vieux, toute la nature saguenayenne

est sensible : les flots du Saguenay descendent

moins vite vers le fleuve qui, lui-même, gronde

moins fort, aux pieds des falaises : la brise du large

souffle plus doucement et tous les arbres qui dégringolent

des pics laurentiens assourdissent leur monotone

bruissement…

Or donc, cette ardente après-midi de fin de juillet, Paul Duval, arrivé, la veille, des Bergeronnes, se livrait à ses rêveries habituelles sous l’ombre des arbres du plateau que l’on appelle aujourd’hui pompeusement le « Parc de Tadoussac ». Toute la baie s’irradiait de feux ardents…

Suave vision des choses du passé !… Comme elle était belle sous cet ardent soleil d’été, la petite baie dont les eaux avaient porté tour à tour les nefs de Cartier, les galions de Pont Gravé, de Chauvin et de Champlain, les barques légères des Basques, les canots d’écorce des indiens !… D’ici sont partis pour les rivages lointains de la Baie d’Hudson ces sublimes et éternels voyageurs missionnaires : Dablon, DeQuen, Albanel et tant d’autres dont la petite baie aux eaux bleues pourrait nous raconter l’héroïque odyssée ; ici, se sont succédés, même confondus, les marchands avides de gains, les traiteurs aventureux, les chasseurs infatigables, les sauvages de contrées inconnues, depuis les Micmacs du Golfe, les Montagnais et les Papinachois du Nord, jusqu’aux Abénaquis du Sud ; ici, fut le premier poste du Canada, le plus fréquenté, le plus riche ; le débouché naturel d’un vaste pays de chasse et de pêche ; le premier port où pouvaient ancrer tous les vaisseaux du monde ; ici, enfin, a rayonné pendant plus de deux siècles, la grande œuvre civilisatrice de nos aïeux… Tadoussac, Hochelaga, Stadacona ! trois grands noms dans notre histoire. Les deux derniers bourgs sont devenus les deux plus belles villes du Dominion ; seul Tadoussac est resté à peu près ce qu’il était : un pauvre village avec tout autour des précipices et des montagnes !…

« Un pauvre village !… » murmura soudain Paul Duval sortant d’une rêverie qui l’avait, pendant quelques instants, porté trois siècles en arrière. « Hochelaga, Stadacona ! » continua-t-il, les yeux devenus brillants, « deux belles et grandes villes : Québec et Montréal !… Il doit faire bon vivre là plutôt qu’ici, parmi les morts, les flots tourmentés et les rochers !… »

Mais le souffle très doux de la brise du large vint jouer dans les cheveux de l’instituteur, un parfum âcre de la résine des sapins du plateau lui monta à la gorge et le cri joyeux d’un enfant, du côté du village, chassèrent de son esprit une subite et folle pensée à laquelle, du reste, il n’avait pas osé s’arrêter… Le souvenir de Jeanne, la douce fiancée des Bergeronnes, acheva de remplir son âme, un instant assombrie, d’une émotion délicieuse.

« Non, » se dit-il, en embrassant d’un long regard, et le fleuve et la baie et les monts, « non, il vaut mieux rester ici… parmi les vieux souvenirs… parmi les morts. »

Et comme il retournait vers le village, il réalisa tout-à-coup que son esprit irréfléchi, traversé de ces mélancolies vagues où se mêlaient tant de désirs d’inconnu, serait peut-être plus tard, secoué d’orages subits…

Quand Paul rentra au village, les dernières lueurs du couchant teintaient de rose la maison de la mère Thibault.

La mère Thibault tenait maison de pension à Tadoussac et, pour la minute, Paul était son seul pensionnaire ; aussi, l’entourait-elle de tous les petits soins d’une mère. Sa maison était voisine de l’école. Dans le pays, la mère Thibault passait, peut-être non sans raison, pour le seul cordon-bleu digne de ce nom, et les ragoûts de mouton aux tomates étaient une spécialité de la maison qui avait une réputation sur toute la côte. La mère Thibault se faisait fort, comme dans toutes les hôtelleries de cette nature, de servir les repas à toutes les heures ; mais la vérité nous oblige de dire qu’elle ne les servait qu’aux heures ordinaires, très régulièrement, et le malheureux retardataire courait toutes les chances du monde de passer « sous la table ». La mère Thibault était en outre l’opulente propriétaire d’un « magasin » où elle vendait de tout : quincaillerie, épicerie, tabac, bonbons, « à la cent », et surtout, autre spécialité de la maison, petite bière d’épinette à un sou le verre.

Paul Duval, qui avait fait retarder le souper de cinq bonnes minutes, eut d’abord à affronter les grises mines et quelques regards féroces de madame Thibault, mais, ce soir-là, la « crise » ne dura pas. Quand il se mit à table, on eût dit que les rayons du soleil maintenant couché, s’étaient tous logés dans les yeux de maman Thibault. La conversation s’engagea vite et elle roula, comme le matin, sur le voyage de Paul aux Bergeronnes. Mais entre la poire et le fromage, ce qui est une façon de parler car il n’y avait sur la table pas plus de poire que de fromage, mais seulement un plat de la première spécialité de la maison, la mère Thibault demanda mystérieusement à Paul s’il savait la nouvelle.

« Quelle nouvelle ?… Mais non, mère Thibault, je ne connais pas la nouvelle…

— Eh ! bien, la Villa des B… tout près du parc… elle est vendue depuis hier ; le nouveau propriétaire est un monsieur… un monsieur… n’importe ! j’ai mangé le nom. En tous cas, c’est un homme très riche de Montréal.

— Ah ! on a vendu la Villa des B !…

Et ce fut tout de la part de Paul. Assurément cela ne lui faisait ni chaud ni froid que l’on eût vendu la Villa des B… à un homme très riche, de Montréal.

La mère Thibault parut désappointée du peu d’effet de « la nouvelle »…

Le lendemain matin, Paul reprit sa classe, les élèves avaient eu congé la veille, et l’inspecteur qui allait venir dans quinze jours… Le jeune magister s’accusa de négligence et se remit au travail avec une grande ardeur. Parce qu’il aimait Jeanne Thérien, il n’avait pas le droit de compromettre son avenir dans la carrière rude mais fière qu’il s’était choisie. Il fallait donc vite reprendre le temps perdu.

Paul tint parole.

Quinze jours après, quand l’inspecteur arriva pour les examens de fin d’année, il fut satisfait. Il consentit même à reconnaître qu’il y avait eu progrès depuis la « dernière fois ». Ce, jour-là, inspecteur instituteur et commissaires d’école prirent le dîner chez le curé. Là encore on félicita le fils de Pierre Duval qui, grâce à son travail, avait si haut élevé le niveau de l’instruction parmi la marmaille tadoussacienne.

Et, ce soir-là, Paul Duval, avant de s’endormir, se promit de redoubler d’ardeur et de zèle après les vacances, afin de tenir la parole qu’il avait solennellement donnée à Jeanne, un soir, devant l’église des Bergeronnes, sous les étoiles…