Les Merveilles de la science/La Cloche à plongeur et le Scaphandre

CHAPITRE PREMIER

L’Océan est un domaine mystérieux, qui a excité de tout temps la curiosité des hommes. Étudier dans son propre élément la nature sous-marine, la surprendre sur le fait, pour ainsi dire, en pénétrer tous les secrets, en dénombrer les incalculables richesses, et se les approprier, il y avait là de quoi tenter les imaginations vives et les esprits aventureux. Ajoutons que l’homme est essentiellement dominateur. Il veut régner en maître sur tout ce qui l’entoure. Son orgueil s’irrite des obstacles et des résistances. Il a entrepris contre la nature une lutte persévérante, indomptable, énergique ; il prétend l’asservir et en faire son esclave. Il a voulu connaître les replis les plus cachés de la planète qui lui est assignée pour demeure. Déjà de brillantes victoires sont venues encourager ses efforts ; mais son ambition n’est pas satisfaite encore. Il a étendu son empire à la surface de la terre et au milieu des airs, comme dans les plus grandes profondeurs du globe. On l’a vu tour à tour parcourir les hauteurs de l’atmosphère et descendre dans les entrailles de la terre. Il a voulu en outre visiter et interroger les espaces cachés à ses yeux par l’immense nappe des eaux qui couvrent les trois quarts de notre globe.

C’est cette dernière partie des heureux efforts de l’industrie de l’homme, c’est-à-dire l’art des voyages et des recherches sous-marines, que nous allons étudier dans la présente Notice.

L’art de plonger et d’aller chercher, sans appareil d’aucune sorte, les objets cachés sous les eaux, est aussi vieux que le monde. Mais, chose curieuse, les applications que l’on fit de cet art, aux premiers temps des sociétés humaines, ne se rattachaient point aux tranquilles besoins de la paix. L’art de plonger sous l’eau eut pour premier mobile l’esprit de conquête et de destruction ; la guerre en fut la première application. Les premiers plongeurs, organisés d’une manière un peu systématique, les plongeurs de l’antiquité, étaient des auxiliaires attachés aux flottes militaires, pour l’entretien des coques des navires, et la surveillance des câbles qui les fixaient au mouillage. En cas de guerre, ils opéraient contre les flottes ennemies. C’est ce que rapportent plusieurs poëtes et historiens anciens, notamment Homère, Aristote, Hérodote, Tite-Live, Pline, Lucain, Arrien, etc.

L’un de ces plongeurs, Scyllis de Sicyone, accomplit une action d’éclat, qui porta son nom à la postérité. La flotte de Xerxès ayant été assaillie par une violente tempête, près du mont Pélion, Scyllis, accompagné de sa fille Cyané, alla couper les câbles de plusieurs vaisseaux perses, qu’il livra ainsi aux caprices des flots. Par là, il contribua puissamment à la défaite du conquérant. En récompense de cet exploit, le conseil des Amphictyons plaça à Delphes la statue du hardi plongeur et celle de sa fille. Ces faits sont racontés par Pausanias et par Pline le Naturaliste.

Plus tard, les Athéniens étant venus mettre le siége devant Syracuse, les habitants de cette cité fermèrent leur port, au moyen d’une estacade, ou digue en bois, formée de pieux. Mais des plongeurs, envoyés par les assiégeants, sapèrent cet ouvrage par la base, et la ville eût succombé sans l’intervention des Lacédémoniens, qui arrivèrent fort à propos pour leur porter secours et contraindre les Athéniens à la retraite.

La même chose se passa au siége de Tyr par Alexandre le Grand ; mais les plongeurs appartenaient cette fois au peuple assiégé. Alexandre avait ordonné l’exécution d’une digue immense, qui reliait la côte asiatique à une île voisine ; mais d’habiles plongeurs phéniciens, armés de longs crochets, empêchèrent absolument la réalisation de ce projet. À mesure que le travail avançait, ils entraînaient les arbres et les pierres amoncelés, et désagrégeaient de telle sorte les entassements péniblement formés, que le moindre coup de mer suffisait pour tout enlever. Ils coupèrent aussi les câbles des vaisseaux ennemis, et forcèrent Alexandre à les remplacer par des chaînes.

Dionysius Cassius rapporte que les Byzantins usèrent d’un stratagème analogue pour porter le trouble dans la flotte de Septime Sévère, qui bloquait la capitale de l’Empire d’Orient. Des plongeurs, dirigés par l’ingénieur Priscus, allèrent trancher les câbles des galères romaines ; puis ils attachèrent aux mêmes navires d’autres câbles, sur lesquels agissait la population de Byzance, assiégée pour les amener au rivage, « en sorte, dit l’historien, que ces bâtiments semblaient déserter d’eux-mêmes la flotte de l’empereur. » De là, grande frayeur parmi les soldats romains.

Les plongeurs ne furent pas toujours employés à des exercices aussi périlleux. Plutarque nous a transmis le récit d’une scène dans laquelle ils jouèrent un rôle assez comique. C’est un des nombreux épisodes de la liaison du triumvir Antoine avec la séduisante Cléopâtre.

Il paraît que le général romain avait quelque penchant pour la pêche à la ligne et qu’il se livrait parfois à ce passe-temps bourgeois, en compagnie de la souveraine de l’Égypte. Malheureusement, le sort ne le favorisait pas plus que les simples mortels, et il lui arrivait, à peu près régulièrement, de ne rien prendre, ce dont il était « fort despit et marry », dit Amyot, traducteur de Plutarque.

C’est alors que Marc Antoine eut l’idée de corriger la fortune par l’ingénieux moyen que voici. Chaque fois qu’il jetait la ligne, il envoyait un de ses plongeurs attacher un beau poisson à son hameçon, et il fit ainsi plusieurs prises superbes en présence de Cléopâtre. Celle-ci découvrit immédiatement l’artifice ; mais, femme et reine, elle avait depuis longtemps appris l’art de dissimuler. Elle ne laissa donc rien paraître, et complimenta Antoine sur son habileté. En revanche, elle conta la chose à ses courtisans, et les invita à revenir le lendemain, pour être témoins de la surprise qu’elle préparait au général romain.

Personne n’eut garde de manquer au rendez-vous.

Antoine ayant jeté sa ligne, Cléopâtre ordonna à l’un de ses esclaves de se précipiter dans le Nil avant le plongeur de son amant, et d’attacher à l’hameçon flottant dans l’eau un vieux poisson salé. Antoine tira sa ligne, se croyant sûr de son fait. Mais au lieu d’un poisson fraîchement extrait des ondes, il n’amena au bout de son fil qu’un poisson de conserve (fig. 393).

« Et adonc, comme on peut penser, poursuit Amyot, tous les assistants se prirent bien fort à rire, et Cléopâtre en riant lui dit : « Laisse-nous, seigneur, à nous autres Égyptiens, habitants de Pharos et de Canobus, laisse-nous la ligne ; ce n’est pas ton métier ; ta chasse est de prendre et conquérir villes et cités, pays et royaumes. »

Au 1er siècle de l’ère chrétienne, nous voyons les plongeurs encore fort appréciés pour les besoins de la guerre, dans les pays du Nord. Un vieux recueil raconte que, sous le règne de Frothon III, roi de Danemark, une flotte fut envoyée par le roi de Suède contre le pirate Oddo, le plus fameux marin danois de l’époque, et dont l’habileté était telle qu’il passait pour un magicien commandant aux vents et aux flots. Pour conjurer le maléfice, Éric, amiral de la flotte suédoise, appela la ruse à son aide : il fit percer, par de hardis plongeurs, tous les vaisseaux d’Oddo pendant la nuit.

« Le matin, comme ils commençaient à couler bas et que l’équipage ne songeait plus qu’à vider l’eau qui envahissait leurs navires, Éric les attaqua. Les Danois, occupés à se garantir du naufrage, ne purent soutenir en même temps l’assaut de leur ennemi et périrent tous avec leur flotte[1] »

Dans des temps moins éloignés de nous, les plongeurs gardent leur importance comme auxiliaires des flottes de guerre. Au commencement du xive siècle, ils sauvent le port de Bonifacio (île de Corse) de l’invasion espagnole, en coupant les câbles de plusieurs vaisseaux de la flotte d’Alphonse, roi d’Aragon, qui bloquait la ville. À la faveur du désordre qui en résulte, une escadre génoise force les lignes espagnoles et pénètre dans la place.

En 1372, des bateaux chargés de matières inflammables, viennent porter la dévastation dans une flotte anglaise, placée sous le commandement de lord Pembroke. Ces bateaux ont des allures mystérieuses ; on ne leur voit ni voiles ni rames, et cependant ils avancent droit au but. C’est qu’ils sont remorqués par des hommes habiles à nager sous l’eau ; voilà tout le secret.

Dans les guerres navales du moyen âge, chacun des belligérants ayant sa compagnie de plongeurs, il arrivait quelquefois que les deux compagnies se trouvaient en présence au sein de l’onde ; il en résultait des luttes dramatiques. L’un de ces combats entre deux eaux eut lieu au siège de Malte, par Mustapha-Pacha, en 1565. M. Jal le rapporte comme il suit dans son Glossaire nautique.

Le grand-maître de Malte, La Valette, craignant une attaque des Turcs contre la Sanglea, avait fait établir une palissade dans le voisinage de ce point. À l’abri de ce rempart, se trouvaient des arbalétriers et des arquebusiers, qui empêchaient les barques ennemies d’approcher. Mustapha dépêcha alors ses plongeurs, avec mission d’accomplir la même besogne que les Syracusains d’autrefois ; mais les Turcs rencontrèrent en route des plongeurs maltais, fort habiles en leur art, qui les attaquèrent à l’improviste. Un combat terrible s’engagea dans la mer, chacun des soldats se soutenant d’une main sur l’eau, et frappant de l’autre avec la hache ou l’épée.

« La lutte dura plusieurs minutes, dit M. Jal, au bout desquelles les Turcs furent contraints de prendre la fuite, ayant perdu la moitié des leurs et laissant le champ de bataille aux Maltais que, du haut des fortifications, La Valette et de Monte, l’amiral des galères de la Religion, virent rentrer dans le port, emportant les blessés ou aidant à nager ceux que les armes turques n’avaient pas réduits à l’impossibilité de faire quelques mouvements. »

À mesure qu’on s’avance dans les temps modernes, le rôle des plongeurs s’efface de plus en plus. L’invention de la poudre, en révolutionnant l’art de la guerre sur mer comme sur terre, est venue jeter sur eux un discrédit dont ils ne se relèveront pas. Les derniers plongeurs officiellement reconnus appartenaient, en France, à la marine de Louis XIII ; ils avaient rang d’officiers et portaient le titre de mourgons. Leur unique fonction, essentiellement pacifique, consistait à visiter les carènes des navires. Enfin, ils disparaissent tout à fait.

« En 1793, dit un officier de marine, Montgéry, les calfats étaient quelquefois assez bons plongeurs ; mais cela n’a plus lieu. Les Espagnols ont moins perdu que nous sous ce rapport ; j’ai vu employer leurs plongeurs pour le service de nos vaisseaux à Brest, en 1779, et à Cadix, après le combat de Trafalgar. »

À partir du xviiie siècle, la profession de plongeur change de nature. Ce n’est plus aux besoins de la guerre qu’elle est consacrée, mais uniquement aux usages de l’industrie et du commerce. Dans les profondeurs de la mer se rencontrent des substances précieuses à divers titres, des objets d’ornement, ou des substances alimentaires. L’art du plongeur aura donc pour but désormais la recherche de l’huître perlière, du corail, de l’éponge. C’est pour alimenter de ces produits les contrées civilisées que des hommes se précipiteront au fond de la mer, au péril de leur vie. Une grande transformation sera donc opérée chez le plongeur. Au lieu d’être un agent de destruction, il sera un agent de production, et lorsque la science l’aura pourvu d’appareils perfectionnés, il rendra au commerce, à l’industrie, à la marine des services considérables.

Quelle triste et pénible condition que celle des pêcheurs de perles, d’éponges ou de corail ! C’est que l’homme n’est pas fait pour vivre sous l’eau ; sa constitution s’oppose à une existence subaquatique. Il faut que l’air arrive à ses poumons incessamment, régulièrement. Si, par une pratique de tous les jours, certains individus peuvent suspendre, pendant quelque temps, l’exercice de la fonction respiratoire, ils ne tardent pas à atteindre la limite de leurs efforts. Il est à peu près avéré aujourd’hui que l’homme ne peut rester sans respirer au delà de deux minutes ; encore tout le monde ne le ferait-il pas. Un tempérament robuste et surtout une longue habitude, telles sont les conditions d’une telle victoire remportée sur la nature. Il faut donc se tenir en garde contre les récits de certains voyageurs qui affirment avoir vu des plongeurs séjourner quatre ou cinq minutes sous l’eau.

De ce nombre est un officier de la marine britannique, Percival, qui, dans son Voyage à Ceylan, cite un jeune Cafre, pêcheur de perles, qui aurait accompli pareil exploit, « On ne connaît personne, ajoute Percival, qui ait passé sous l’eau un plus long espace de temps qu’un plongeur qui vint d’Anjango en 1797, et qui s’y tint cinq minutes. »

Un romancier français qui s’était attaché à peindre la vie américaine, Gabriel Ferry, parle également de pêcheurs de perles restant quatre minutes sous l’eau. Il y a là évidemment appréciation inexacte, ou exagération.

Les plus habiles plongeurs sont les naturels des îles de la mer du Sud. Ils vont chercher au fond de l’eau, et en rapportent des objets du plus mince volume.

Les plus renommés sont ceux de l’île de Ceylan, qui pêchent l’huître à perles. On les a vus descendre sous l’eau jusqu’à quarante et cinquante fois dans un seul jour. Quelquefois le travail est si pénible pour eux, qu’en revenant à la surface, ils rendent, par la bouche, le nez et les oreilles, de l’eau mêlée de sang.

Voici comment opèrent les pêcheurs qui exploitent les bancs d’huîtres perlières du golfe de Bengale.

Chacun est muni d’une grosse pierre, destinée à l’entraîner au fond de l’eau, et percée d’un trou, dans lequel passe une corde. Lorsqu’il est sur le point de descendre, le plongeur, qui a appris à se servir des doigts de ses pieds comme de ceux de ses mains, saisit avec le pied droit, la corde fixée à la pierre ; tandis que du pied gauche, il prend le filet qui doit recevoir sa récolte. Il prend ensuite, de la main droite, une longue corde attachée au bateau, et se bouchant les narines de la main gauche, pour ne pas laisser s’échapper l’air qu’il a aspiré fortement, aussi bien que pour empêcher l’accès de l’eau dans les fosses nasales, il cède au poids qui le sollicite en bas, et descend rapidement dans la mer. (fig. 394). Arrivé au fond, il passe à son cou la corde du filet, de manière à rabattre celui-ci sur sa poitrine, et il ramasse, aussi promptement que possible, une quantité d’huîtres qui atteint souvent jusqu’à la centaine pendant les deux minutes qu’il reste sous l’eau. Tirant alors la corde qu’il tient de la main droite, il donne le signal, et se fait hisser à la surface.

Selon Percival, quelques plongeurs se frottent le corps avec de l’huile, et se bouchent, avec du chanvre, le nez et les oreilles, pour empêcher l’eau d’y pénétrer. Mais d’autres négligent toutes ces précautions.

En général, les pêcheurs de perles vivent peu. Les inégalités de pression qu’ils doivent supporter, provoquent la rupture de vaisseaux internes. Ils sont frappés d’apoplexie au sortir de l’eau. Chez d’autres, la vue s’affaiblit rapidement au contact incessant de l’onde salée. Ils ont encore à redouter la terrible dent du requin. Ce vorace poisson est le plus sérieux des dangers qui les menacent. Aussi est-il fort redouté de ces malheureux.

En résumé, c’est une triste profession que celle de plongeur à la recherche des huîtres perlières.

Voici maintenant comment s’achève la récolte des perles, commencée par le travail des plongeurs.

Les coquilles à perles rapportées par chaque pêcheur, sont déposées sur des nattes de sparterie, dans des espaces carrés, entourés de palissades. Elles meurent bientôt, et se putréfient. On cherche alors dans les coquilles ouvertes, les perles qu’elles peuvent contenir. Puis on fait bouillir la matière animale, et on la passe au tamis, pour retrouver les perles libres qui occupaient l’intérieur du corps, où elles étaient enveloppées entre les plis du manteau du mollusque.

Des nègres sont chargés de percer et d’enfiler les perles libres. Ils détachent celles qui adhèrent au coquillage, les nettoient et les polissent avec de la poudre de perles ou de nacre.

Pour classer les perles selon leur grosseur, on les fait passer dans divers cribles, à treillis de cuivre, de différentes dimensions. Chaque tamis est percé d’un nombre de trous, qui détermine la grosseur des perles, et leur donne un numéro commercial. Les cribles percés de vingt trous portent le numéro 20. Ceux qui sont percés de 30, 50, 80 trous portent des numéros correspondants. Toutes les perles qui restent au fond des cribles de ces dernières catégories, sont de premier ordre. Celles qui traversent les cribles numéros 100 à 800, sont de second ordre ; celles qui traversent le crible numéro 1 000, sont de troisième ordre ; on les vend à la mesure ou au poids.

La nacre n’est autre chose que la lame interne des coquilles des huîtres perlières. L’industrie de la récolte de la nacre se confond, par conséquent, avec celle de la pêche des huîtres perlières.

Dès que la recherche des perles dans les huîtres rapportées du fond de la mer par les pêcheurs, est achevée, on s’occupe de récolter la nacre de ces mêmes coquilles. On choisit les coquilles qui, par leur dimension, leur épaisseur ou leur éclat, paraissent devoir fournir la plus belle nacre, et on en détache les lames internes qui, bien nettoyées et polies, sont expédiées en Turquie, sous le nom de nacre.

La pêche des perles et de la nacre, dont nous venons de parler, commence à l’île de Ceylan, aux mois de février ou de mars, et ne dure qu’un mois.

La même pêche se fait encore sur les côtes du golfe de Bengale, dans les mers de la Chine, du Japon et de l’archipel Indien, enfin dans les colonies hollandaises et Espagnoles des parages asiatiques. Les Pintadines perlières sont également exploitées dans le sud de l’Amérique.

Sur les côtes opposées à la Perse, sur celles de l’Arabie, à Ouarden, à Bahrein, à Gildwin, à Daimy, à Catifa, jusqu’à Maskate et à la mer Rouge, la pêche et le trafic des perles et de la nacre se font d’une manière assez active.

Dans ce dernier pays, la pêche n’a lieu qu’en juillet et août, la mer n’étant pas assez calme dans les autres mois de l’année. Arrivés sur les bancs de Pintadines (huîtres perlières), les pêcheurs mettent leurs barques à quelque distance l’une de l’autre, et jettent l’ancre, à une profondeur de 5 ou 6 mètres. Les plongeurs se passent sous les aisselles une corde, dont l’extrémité communique à une sonnette placée dans la barque. Après avoir placé du coton dans leurs oreilles, et sur le nez une pince en bois ou en corne, ils ferment les yeux et la bouche, et se laissent glisser, à l’aide d’une grosse pierre attachée à leurs pieds. Arrivés au fond de l’eau, ils ramassent indistinctement tous les coquillages qui se trouvent à leur portée, et les mettent dans un sac suspendu au-dessus des hanches. Dès qu’ils ont besoin de reprendra haleine, ils tirent la sonnette. Aussitôt on les aide à remonter.

Les parages qui fournissent aujourd’hui les perles dans les mers de l’Amérique du Sud, sont situés dans les golfes de Panama et de la Californie ; mais, en l’absence de règlements conservateurs, difficiles à établir, à cause des troubles qui agitent constamment ces contrées, les bancs, exploités sans prévision, commencent à s’épuiser. Aussi l’importance des pêcheries de perles dans l’Amérique du Sud n’est-elle plus évaluée qu’à la somme approximative de un million et demi de francs. C’est là, du moins, ce qui résulte du rapport d’un lieutenant de la marine royale, auquel le gouvernement anglais donna, il y a quelques années, la mission d’étudier l’état des pêcheries dans ce pays. Le rapport ajoutait que les plongeurs devenaient chaque jour plus rares, les nègres et les Indiens renonçant au métier, par la peur que leur inspirent les requins qui infestent les eaux de ces parages.

Il y a, du reste, une grande inertie chez les hommes voués à ces rudes et dangereux labeurs. Il faut avouer que ce n’est pas l’appât du gain qui peut les stimuler beaucoup, car à Panama, par exemple, ils ne reçoivent qu’un dollar par semaine. Ils sont nourris avec un mauvais morceau de morue salée ou de taso (bœuf séché au soleil), et n’ont pour tout vêtement qu’une pièce de cotonnade, qui leur passe entre les jambes et vient se nouer autour des reins. D’autres fois, les plongeurs ne sont loués que pour la pêche du jour, et reçoivent alors une paye d’environ 5 centimes par huître perlière.

Ils ont coutume de se lancer à la mer sans corde d’appel, ni sac, et pendant les vingt-cinq ou trente secondes qu’ils demeurent sous l’eau, ils ne peuvent arracher que deux ou trois huîtres. Ils renouvellent leur descente douze ou quinze fois ; mais il leur arrive souvent de plonger sans réussite, ou de rapporter des huîtres qui ne contiennent aucune perle.

Passons à la pêche des éponges exécutée par les simples plongeurs, selon les anciens errements.

Les pêcheurs d’éponges procèdent à peu près de la même façon que les pêcheurs de perles, et leur industrie offre les mêmes dangers.

De nos jours, la pêche des éponges se fait principalement dans la mer de l’Archipel ottoman et sur le littoral de l’Afrique, depuis l’Égypte jusqu’à la côte de Tunis. Les pêcheurs, qui sont des habitants des nombreuses îles de l’Archipel ottoman, vendent le produit de leur pêche aux Occidentaux. Ce commerce a pris une grande extension depuis que l’usage des éponges s’est généralement répandu, soit pour la toilette, soit pour les nettoyages domestiques et industriels.

La pêche commence ordinairement vers les premiers jours de juin, et finit en octobre. Mais les mois de juillet et d’août sont particulièrement favorables à la récolte des éponges. Antakieh (Syrie) lui fournit environ 10 bateaux, Tripoli 25 à 30, Karki 50 ; Symi en expédie jusqu’à 170 et 180 et Kalimnos plus de 209.

Voici comment se fait la récolte des éponges sur les côtes de Syrie (fig. 395).

Des bateaux, montés par 4 ou 5 hommes, se dispersent sur les côtes, et vont chercher leur butin à 2 ou 7 kilomètres au large, sous les bancs de roches. Les éponges de qualité inférieure sont recueillies dans les eaux basses. Les plus belles ne se rencontrent qu’à la profondeur de 12 à 22 brasses. Pour les premières, on se sert de harpons à trois dents, à l’aide desquels on les arrache, non sans les détériorer plus ou moins. Quant aux secondes, ou aux éponges fines, d’habiles plongeurs descendent au fond de la mer, et à l’aide d’un couteau, ils les détachent, avec précaution. Aussi le prix d’une éponge plongée est-il beaucoup plus considérable que celui d’une éponge harponnée.

Parmi les plongeurs, ceux de Kalimnos et de Psara sont particulièrement renommés. Ils descendent jusqu’à 25 brasses de profondeur, restent moins longtemps sous l’eau que les Syriens, et font cependant des pêches plus abondantes

La pêche de l’Archipel ottoman fournit au commerce peu d’éponges fines, mais une grande quantité d’éponges communes. La pêche de Syrie fournit, en éponges fines, celles qui conviennent le mieux pour la France. Elles sont de taille moyenne. Au contraire, celles que fournit la pêche de la côte de Barbarie, sont de fortes dimensions et d’un tissu fin. Elles sont très-recherchées par l’Angleterre.

Si, partant du golfe de la Syrte, c’est-à-dire des côtes orientales de la Tunisie, on se dirige en suivant les côtes d’Afrique, vers Alexandrie, que de là on remonte les côtes de Syrie, pour contourner celles de l’Asie Mineure ; si l’on parcourt encore les côtes des îles et de la Grèce baignées par la mer de l’Archipel et celles de Candie et de Chypre, on aura figuré l’immense développement des parages où s’exerce l’industrie du plongeur d’éponges.

Nous trouvons dans un mémoire rédigé à Rhodes, par M. P. Aublé, des détails très-intéressants sur l’industrie de la pêche des éponges qui est mise en pratique par les habitants des îles de l’Archipel ottoman.

« Les îles de l’Archipel ottoman qui s’occupent de la pêche des éponges, dit M. P. Aublé, sont : Calimnos, Symi, Karki, Psara, Rhodes, Lero et Stampalie. Calimnos, Symi et Karki plus spécialement que toutes les autres ; ce sont les trois points importants de cette industrie.

« Au mois d’avril, les pêcheurs commencent à s’apprêter pour le départ ; déjà, vers la fin du mois de mars, les équipages se forment ; chaque capitaine choisit son monde et fait ses conventions.

« En général, les barques sont montées par sept hommes chacune, quelquefois par huit. Sur ce nombre, il y a quatre plongeurs qui se partagent le produit de la pêche ; les autres sont des manœuvres qui reçoivent de 280 à 350 francs l’un, pour toute la durée de la campagne, outre la nourriture qui leur est fournie.

« C’est surtout à cette époque que les plongeurs demandent de l’argent, des vivres, des vêtements à leurs patrons. Ils doivent en effet faire des provisions pour trois à quatre mois, laisser quelque argent à leur famille, en prendre pour eux-mêmes, pour parer aux nécessités d’une longue absence. Avec ce qu’ils doivent déjà, c’est une affaire de 15 à 20 mille piastres (3 500 à 4 000 fr.) par barque en moyenne.

« Quand enfin ils sont parés, un beau matin, à l’aurore, ils partent, rarement seuls, presque toujours en compagnie de quatre ou cinq barques. Puis, avant de prendre leur direction définitive, ils vont à quelque monastère renommé, faire leurs vœux et leurs prières pour que leur pêche soit heureuse.

« Vers le milieu du mois de mai, tous les bateaux de pêche sont loin, et les îles ne sont plus habitées que par les femmes, les jeunes enfants, les vieillards et quelques malades. C’est d’une solitude affreuse au milieu d’une sécheresse horrible.

« La construction toute spéciale de ces barques qui peuvent porter six à sept tonneaux, leur permet de se rendre à des points très-éloignés. Elles ont, en effet, avec une voilure énorme, de grandes qualités nautiques ; elles vont vite, serrent bien le vent et tiennent admirablement la mer. Aussi il est très-rare qu’elles se perdent en mer, à ce point qu’on peut dire que cela n’arrive jamais. Elles sont d’une construction semblable à celle du fameux schoner américain « America, » vainqueur dans toutes les courses mémorables qu’il a engagées. — Il est curieux de rencontrer une construction aussi habile dans des îles où l’on travaille par routine, à vue d’œil, sans aucune notion précise de l’art des constructions navales et de la voir correspondre au résultat le plus parfait d’études, d’essais faits par des navigateurs renommés les plus capables d’entre tous.

« Les meilleures barques vont exploiter la côte d’Afrique depuis le golfe de la grande Syrte jusqu’aux abords d’Alexandrie d’Égypte et sur cette étendue deux points principaux : Benghazy et Mandrouka.

« Pour s’y rendre, elles passent d’abord à Candie, et, de là, traversent jusqu’en Afrique ; elles tombent ainsi exactement sur Mandrouka. Pour aller jusqu’à Benghazy, il ne leur convient point de côtoyer l’immense étendue des côtes qui séparent ces deux points ; le plus souvent elles y sont portées par de gros navires qui les ramènent également à la fin de la pêche. Dans ces parages où les Arabes leur donnent la chasse quand ils s’aventurent sur terre, le navire est leur point de ralliement. Les barques lui payent un droit de 20 pour 100 sur leur pêche, à charge par lui de payer les frais de navigation et les droits de pêche.

« Il n’y a guère que vingt ans que l’on a découvert et commencé à exploiter le banc de Mandrouka, D’autres barques vont à Chypre ; un beaucoup plus grand nombre s’y rendraient sans les fièvres et les maladies qui y règnent et qui en éloignent les plongeurs.

« Les côtes de Candie sont exploitées plus spécialement par les pêcheurs de Karki ; toutes les barques de cette île, à part cinq ou six, vont là. Il est encore des barques qui se rendent sur la côte de Caramanie et de Syrie jusqu’à Alexandrette. Les barques de Château-Rouge exploitent de préférence ces côtes où d’ailleurs, leur île fait le commerce des bois qu’elle envoie à Alexandrie.

« Les côtes d’Afrique, Benghazy, Mandrouka, sont visitées plus spécialement par les Calimniotes et les Symiotes qui ont assez de barques pour en envoyer à presque tous les lieux de pêche.

« Enfin, un nombre assez considérable se rend dans les îles de l’Archipel, dans les golfes et les îles de la Grèce.

« Le nombre des bateaux de pêche se rendant à ces différents points varie chaque année. Les pêcheurs savent tenir compte des espaces de temps nécessaires pour que les bancs se remplissent de bonnes éponges de grosseur convenable. Ils prétendent que ce n’est guère qu’au bout de trois ans qu’une éponge a acquis un développement satisfaisant ; mais d’autre part l’étendue des gisements est pour ainsi dire indéfinie, de sorte qu’on peut toujours y trouver des éponges assez grosses.

« On pêchait aussi autrefois dans la mer Rouge ; depuis longtemps on a abandonné cette pêche soit à cause des chaleurs insupportables, soit à cause de la grande quantité de requins qui se trouvent dans cette mer. Encore dernièrement on a essayé, mais sans succès, d’exploiter ces parages.

« Du reste, chaque année, on découvre naturellement de nouveaux gisements plus ou moins considérables. Si l’on se reporte à soixante-dix et quatre-vingts ans, on voit qu’à cette époque il n’y avait guère qu’en Syrie que l’on faisait la pêche des éponges : on ne connaissait que celles de cette provenance, c’étaient les seules qui fussent alors articles de commerce.

« En examinant dans le bassin de la Méditerranée, la position de ces lieux de production, on est conduit naturellement à penser qu’il doit y avoir des éponges sur les côtes d’Algérie, du Maroc, d’Espagne, de Sicile et sur les côtes du sud de l’Italie.

« Sur toutes ces côtes, les profondeurs auxquelles on trouve des éponges, sont variables ; les pêcheurs plongent donc plus ou moins profondément, suivant leur habileté. C’est sur les côtes d’Afrique et sur celles de Caramanie que l’on descend le plus bas ; c’est là aussi que se rendent les meilleurs plongeurs »

« En général, on pêche de 15 à 25 brasses (25 à 40 mètres), mais il en est qui vont à 30, 35 et même 40 brasses (70 mètres) et qui restent de 3 à 4 minutes sous l’eau.

« Après avoir jeté de l’huile ou du lait d’éponge sur la surface de la mer pour voir le fond, ils piquent une tête en tenant entre leurs mains une pierre (scandali) fixée à une corde de signal. Cette pierre les entraîne rapidement. Une autre corde attachée à la corde de signal et à leur corps, permet de retourner à celle-ci qu’ils abandonnent arrivés en bas.

« Tandis qu’ils sont au fond de la mer, ils ramassent dans le rayon de cette deuxième corde, avec une légèreté, une vitesse et une adresse remarquables, les éponges qui s’y trouvent. Ils les placent dans un sac qui leur tombe devant la poitrine, et quelquefois, quand ils ont fait une abondante récolte, que le sac est rempli, ils en mettent entre leurs jambes et jusque sous leurs bras. Dès qu’ils veulent remonter, ils font le signal convenu ; on les ramène très-promptement à la surface. S’ils sont descendus à de grandes profondeurs, ils saignent par les oreilles, par le nez, par la bouche, conséquence de la compression qu’ils subissent.

« Grâce à l’habitude et à une pratique qui commence dès leur bas âge, ils n’éprouvent pas d’accidents plus fâcheux, comme cela arrive fréquemment en Europe chez les ouvriers travaillant dans l’air comprimé. Mais, dans ces conditions, ils ne peuvent faire au plus que cinq à six descentes par jour. On les voit, pour s’apprêter à plonger, aspirer à pleins poumons et remplir d’air tous les pores intérieurs.

« Comme on le pense bien, ces hommes perdent rapidement l’ouïe, prennent des maladies aiguës ; leur jeunesse, leur santé s’usent rapidement.

« Mais ce n’est pas tout, car ils courent de graves dangers.

« Au pied des éponges se trouve quelquefois une espèce d’ampoule verdâtre, grosse comme une noix et remplie de liquide ; les plongeurs l’appellent fusca. En prenant l’éponge, ils enlèvent aussi cette fusca, et, en la pressant contre eux au moment où ils remontent, elle crève. Le liquide qu’elle contient les brûle, forme une plaie hideuse, un chancre qui dévore la chair avec une rapidité effrayante et qui tue en quelques jours sans qu’aucun remède ait pu l’arrêter. Ce terrible poison ne pardonne pas.

« D’autres fois, c’est le requin qui a aperçu le plongeur et qui fond sur lui avec la rapidité de la flèche. L’homme a beau se faire hisser immédiatement, dès qu’il l’a aperçu ou entendu, c’en est fait de lui, l’animal le poursuit et, se retournant brusquement sur le dos quand il va l’atteindre, ouvre sa gueule énorme, et le coupe en deux. On en a vu s’accrocher ainsi par leurs crocs à la chair humaine, être amenés avec le plongeur jusqu’à la surface de l’eau, et là, malgré les coups de harpon, de piques, ne pas lâcher prise qu’ils n’aient emporté le morceau. Ce monstre est la terreur du plongeur, il l’appelle skilo, psuri (poisson ou chien).

« Il est encore un poisson qu’il craint beaucoup, l’anguille aveugle, que l’odorat seul, paraît-il, dirige. Elle se précipite sur le pêcheur et lui fait une morsure fort douloureuse. Ils disent que cet animal naît de l’anguille de mer et du serpent terrestre.

« On rapporte aussi quelques malheurs arrivés par des pieuvres énormes (octapode qui a huit pieds) dans des cavernes sous-marines. Cet animal immonde arrive parfois à des proportions colossales, et malheur à qui l’approche : se tenant cramponné par deux bras à un rocher, il se lance, en se déployant, sur sa proie, frappe comme une balle sur la poitrine et s’y colle, tandis que ses autres bras l’enlacent et l’étreignent comme pour la forcer à respirer : le malheureux se noie. Ceci est arrivé dernièrement sur les côtes de Candie. Il arrive enfin que le plongeur, attiré trop loin de sa corde de signal par l’appât d’un bon butin, ne retrouve plus sa pierre (les bons plongeurs négligent quelquefois de se rattacher à la corde de signal) ; impuissant à remonter, sans force, il périt atrocement.

« On peut donc dire que le métier est pénible, dangereux ; que le plongeur joue continuellement sa vie, pour ne pas gagner grand’chose en définitive. Et si l’on songeait à toutes les difficultés, à toutes les misères de cette existence, on s’étonnerait vraiment que cette marchandise n’ait pas un tout autre prix.

« Quelques barques montées par de vieux plongeurs, incapables désormais de descendre au fond de la mer, pêchent les éponges avec un harpon fixé au bout d’une longue perche. Cette perche, faite de plusieurs morceaux liés entre eux, atteint jusqu’à dix brasses (16 mètres). Cette manière de procéder déchire l’éponge et la fait beaucoup déprécier. Plus rarement encore, on emploie des dragues, dans le genre de celles employées à la pêche du corail. Ces dragues sont formées par une poche, à l’ouverture de laquelle se trouve une lourde barre transversale, reposant sur le sol sous-marin, tandis que la poche ouverte est prête à recevoir tout ce qui sera détaché par cette barre. La drague, tirée par des barques marchant à la voile, racle le fond de la mer jusqu’à 90 et 100 brasses de profondeur (145 à 160 mètres). On ramène de ces abîmes des éponges énormes d’un bon usage.

« Sur les côtes de Tunisie, c’est l’île de Gerbeh qui est le point central.

« Là aussi la pêche se fait au harpon et commence vers les derniers mois de l’hiver ; en été, la végétation sous-marine, très-abondante, empêche complétement la recherche des éponges. Contrairement aux éponges des Antilles dont le tissu est pour ainsi dire brûlé et qui se déchire facilement, les éponges de Tunisie sont d’une bonne qualité ordinaire, d’un tissu fort et résistant.

« La pêche n’offre là rien de particulier, si ce n’est les droits de dîme qui sont exorbitants. Chaque soir les barques de retour vendent leurs éponges, payent pour la dîme un tiers de leur pêche au choix du préposé qui désigne la part qu’il prend parmi les trois parts égales qu’on en fait. Ce droit appartient au gouvernement qui ne le vend pas. »

Sur les bancs de Bahama, dans l’océan Atlantique, les éponges croissent à de faibles profondeurs. Les pêcheurs espagnols, américains, anglais, après avoir enfoncé dans l’eau une longue perche, amarrée près du bateau, se laissent glisser sur les éponges, dont ils font une récolte facile.

Dans les Antilles, la pêche des éponges est entre les mains des nègres, qui font cette pêche sur les côtes des îles de cet archipel. Ils se servent généralement de harpons. Le travail se fait toute l’année, et n’est sujet à aucun retard.

Nassau (île de Bahama) est le centre du commerce des éponges américaines. C’est une possession anglaise. Les éponges passent par l’Angleterre pour arriver en France.

Les éponges des Antilles sont, en général, de qualité inférieure.

Nous venons de tracer avec quelque détail l’industrie du plongeur à nu, qui se limite à la recherche des huîtres perlières et des éponges. Nous verrons, à la fin de cette Notice, quelle révolution doit apporter dans cette industrie l’emploi des appareils qui permettent à l’homme de demeurer sous l’eau plusieurs heures, pour s’y livrer à un travail continu et tranquille. Mais nous pouvons faire remarquer, sans anticiper sur ce qui sera dit à cette occasion, combien la pratique du plongeur à nu est regrettable, en ce qui concerne la multiplication des huîtres perlières et des éponges. La nécessité de faire la récolte dans le court espace de temps où l’homme peut rester sous l’eau, oblige le plongeur à draguer, à détacher brutalement huîtres perlières et éponges, au lieu de les recueillir à la main. Cette pratique a le grave défaut de détruire, sans utilité, une énorme quantité de jeunes individus, qui sont ainsi perdus pour la reproduction. On doit se féliciter hautement, à ce point de vue, des progrès qui ont été récemment réalisés dans la fabrication des appareils plongeurs. Désormais, comme nous le verrons à la fin de cette Notice, au lieu de plonger pour chercher les huîtres perlières, le pêcheur jouira de la faculté de se promener longuement et librement dans les plaines sous-marines. Il pourra choisir tout à son aise les individus parvenus à maturité, et laisser grandir en paix ceux qui ont pour mission d’assurer la perpétuité de l’espèce.

CHAPITRE II.

L’impossibilité de rester sous l’eau au delà d’un temps très-court, étant de bonne heure bien constatée, on dut naturellement chercher à vaincre ou à tourner cet obstacle opposé aux investigations humaines. De là la cloche à plongeur.

Le principe du premier appareil de ce genre que la science ait possédé repose sur un fait dont nous sommes chaque jour témoins. Prenons un verre, plongeons-le tout entier dans l’eau, en ayant soin de le tenir verticalement, et retirons-le de même ; nous constaterons que le haut du verre est absolument sec. D’où cela vient-il ? De ce que l’air contenu dans le verre, peu à peu comprimé par le liquide qui monte, atteint, à un moment donné, la limite de sa compression, et se trouve réduit à une couche très-mince, qui protège le haut du vase contre le contact de l’eau. Cette expérience peut être faite par tout le monde.

Pour la rendre plus saisissante, on suspend au haut du verre une bougie allumée, et l’on constate que, bien que le verre soit tout entier immergé dans l’eau, la bougie continue de brûler, c’est-à-dire que l’eau arrêtée par la pression de l’air comprimé contenu dans le haut du verre, ne s’élève pas jusqu’à ce point, pour noyer la bougie. C’est ce que représente la figure 396.

Donnons maintenant à notre verre des dimensions assez grandes pour qu’un ou plusieurs hommes puissent y trouver place, et nous aurons construit une cloche à plongeur, c’est-à-dire un espace dans lequel des hommes pourront respirer et vivre, bien qu’ils soient enveloppés par l’eau de toutes parts.

Telle est la cloche à plongeur dont parle Aristote dans ses Problèmes :

« On procure aux plongeurs, dit le célèbre philosophe grec, la faculté de respirer, en faisant descendre dans l’eau une chaudière ou cuve d’airain. Elle ne se remplit pas d’eau et conserve l’air, si on la force à s’enfoncer perpendiculairement ; mais si on l’incline, l’eau y pénètre. »

Ce passage d’Aristote prouve que la cloche à plongeur, avec la disposition élémentaire que nous venons de signaler, était déjà employée chez les anciens. Cependant le même passage exige une explication. Il semble, en effet, donner à entendre que, dans aucun cas, la cloche ne se remplit d’eau, pourvu qu’on la maintienne parfaitement verticale. Cette assertion ne saurait être exacte pour tous les cas pratiques de l’emploi de cet appareil.

Lorsque l’air contenu dans la cloche est à la pression ordinaire, l’eau commence à envahir le récipient, dès qu’elle en touche les bords ; car la pression du liquide s’ajoute alors à la pression atmosphérique pour refouler l’air intérieur. À mesure que la cloche descend, la hauteur de la colonne d’eau intérieure augmente, et par conséquent aussi sa pression ; l’air est donc de plus en plus condensé dans la cloche. À la profondeur de 10m,33, l’eau occupe déjà la moitié de la cloche ; car la pression exercée sur l’air intérieur est égale à 2 atmosphères (on sait, en effet, que le poids d’une colonne d’eau de 10m,33 équivaut à la pression atmosphérique). À 21 mètres, les deux tiers de la cloche sont remplis d’eau ; à 32 mètres, les trois quarts. Il arrive enfin un moment où l’air est tellement comprimé qu’il n’occupe plus qu’un espace insignifiant, alors l’individu qui serait placé dans la cloche serait infailliblement submergé.

Ainsi construite, la cloche à plongeur serait fort imparfaite, puisqu’elle ne permettrait de descendre qu’à une profondeur très-restreinte. Ajoutons que l’air qu’elle contient, n’étant pas renouvelé, se vicierait promptement, par la respiration des plongeurs. En outre, cet air s’échaufferait de manière à affecter péniblement les organes. Il en résulte que l’appareil devrait être fréquemment remonté, sous peine d’asphyxie pour ceux qu’il renferme. Il va sans dire néanmoins, que le temps de séjour au fond de l’eau, pourrait être prolongé, si la capacité de l’appareil était considérable.

Il paraît que, déjà du temps d’Aristote, on avait introduit dans la cloche à plongeur un premier perfectionnement, consistant à y renouveler l’air de temps à autre. On se servait dans ce but, d’un tuyau, que le philosophe de Stagire compare à la trompe de l’éléphant ; et si l’on en croit un illustre physicien du moyen âge, Roger Bacon, Alexandre le Grand lui-même se serait servi de machines « avec lesquelles on marchait sous l’eau, sans péril de son corps, ce qui permit à ce prince d’observer les secrets de la mer. »

En dépit de ces quelques mentions faites par les auteurs, on peut assurer que la cloche à plongeur ne rendit que fort peu de services dans l’antiquité.

La cloche à plongeur disparaît pendant tout le moyen âge. Ce n’est qu’au xvie siècle qu’elle commence à revoir le jour. On procède à des expériences avec cet appareil en Espagne et en Italie.

En 1538, sous les yeux de Charles-Quint et de plusieurs milliers de personnes, deux Grecs descendirent au fond du Tage, à Tolède. Ils s’étaient placés dans une grande chaudière renversée, la véritable cloche à plongeur de l’antiquité. Ils en sortirent au bout de quelque temps, sans même être mouillés. Ce qui occasionna une grande surprise, c’est qu’une lumière qu’ils avaient emportée avec eux, continuait de brûler. On a vu dans l’expérience que représente la figure 396, l’explication physique de ce fait.

En 1552, quelques pêcheurs de l’Adriatique firent également des expériences devant le doge de Venise et un certain nombre de sénateurs. Leur appareil consistait en une sorte de cuve, de près de 5 mètres de haut sur 3 mètres de large. L’un des pêcheurs séjourna dans l’eau de la lagune environ deux heures.

On a publié à Venise, dans les premières années du xviie siècle, un ouvrage sur l’art de marcher et de travailler dans l’eau en y respirant facilement. Respirait-on réellement avec facilité dans les machines alors en usage ? L’ouvrage le dit ; mais il est permis de suspecter sa véracité, car l’appareil de Venise, connu sous le nom de Cornemuse, ou capuchon de plongeur, laissait beaucoup à désirer. Il se composait d’une grande cuve retournée, dont le sommet recevait des tuyaux flexibles appelés trompes d’éléphant (réminiscence d’Aristote), ou cornemuses. L’un de ces tuyaux aboutissait à la tête du plongeur, qu’il coiffait entièrement, d’où le nom de capuchon du plongeur. Des personnes placées sur le rivage, insufflaient de l’air dans les tuyaux, au moyen d’énormes soufflets à main.

Quelque imparfait que fût cet appareil, il établit l’existence, au xviie siècle, d’une véritable cloche à plongeur, perfectionnée et rendue pratique.

En 1653, un Anglais nommé William Phipps, fils d’un forgeron, imagina un appareil pour aller chercher au fond de la mer les débris d’un vaisseau espagnol qui s’était récemment perdu sur la côte d’Hispaniola (île de Saint-Domingue, ou d’Haïti, dans les Antilles). Aucun détail ne nous est parvenu sur cette invention. Tout ce que l’on sait, c’est que le roi d’Angleterre, Charles II, s’intéressa à l’entreprise du forgeron, et lui proposa, à titre d’essai, de repêcher un vieux navire. William Phipps échoua complétement.

Après son insuccès, il revint à son premier métier, ou plutôt il tomba dans une profonde misère. Néanmoins, il ne se découragea pas. Il ouvrit une souscription publique, à laquelle le duc d’Albemarle contribua largement.

En 1667, William Phipps frète un navire de 200 tonneaux, pour aller repêcher les richesses sous-marines qui lui avaient été signalées dans les parages de Saint-Domingue. Après bien des peines et des déboires, Phipps réussit à retirer le trésor du fond des eaux, et il revint en Angleterre, à la tête de 200 000 livres sterling (5 millions de francs). Il préleva 20 000 livres sterling pour lui, et en abandonna 90 000 au duc d’Albemarle.

Nommé chevalier par le roi, l’humble fils du forgeron devint la souche de la noble famille de Mulgrave, qui jouit d’un certain renom dans l’histoire d’Angleterre.

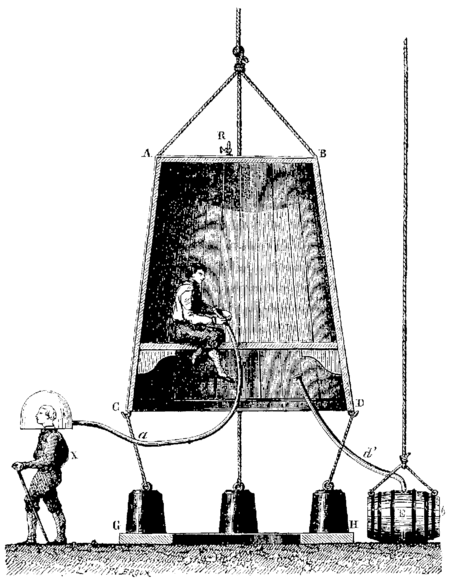

Cependant ce ne fut qu’au commencement du xviiie siècle que fut inventée une cloche à plongeur véritablement digne de ce nom. Elle fut construite par l’astronome anglais Halley. C’est ce savant qui, le premier, imagina un moyen pratique de renouveler constamment l’air à l’intérieur de l’appareil, et de l’y condenser suffisamment pour empêcher l’introduction de l’eau, à quelque profondeur qu’on descende. Voici les dispositions de la cloche de Halley, que représente la figure 397.

La cloche ABCD a la forme d’un cône tronqué. Elle est en bois et recouverte d’un manteau de plomb assez lourd pour l’entraîner au fond de l’eau. À la partie supérieure, AB, se trouve encastré un verre épais, par lequel arrive la lumière. En R est un robinet qui sert à expulser de temps en temps l’air vicié. Au-dessous de la cloche est une plateforme, GH, suspendue au moyen de trois cordes tendues par des poids G, H. C’est sur cette plate-forme que se tient le plongeur pour travailler, lorsqu’il est parvenu sur le bas-fond.

Le renouvellement de l’air est obtenu à l’aide d’un baril, E, doublé de plomb, que l’on fait descendre à côté de la cloche, et que l’on remplace par un autre, quand son contenu est épuisé. Ce baril est rempli d’air comprimé. Il est percé de deux ouvertures, l’une en haut, l’autre en bas. À celle du haut est adapté un tuyau, d, de cuir flexible, garni intérieurement d’une spirale métallique, qui a pour mission de réagir contre la pression de l’eau. L’ouverture du bas n’est point bouchée ; néanmoins l’eau ne pénètre pas dans le baril, parce qu’il renferme de l’air fortement comprimé, et dont la pression est supérieure à celle qu’exerce l’eau dans laquelle le baril est immergé : le liquide, exerçant une pression plus faible que celle de l’air comprimé contenu dans le baril, ne peut forcer l’air à s’échapper pour prendre sa place.

Lorsqu’un des barils est arrivé à la hauteur de la cloche, le plongeur, qui se tient debout sur la plate-forme, saisit le bout du tuyau, l’introduit sous la cloche et ouvre un robinet qui termine ce même tuyau. L’eau fait alors irruption dans le baril par l’orifice inférieur et chasse dans la cloche l’air qu’il contient.

On comprend aisément pourquoi l’eau ne pénètre pas dans la cloche : c’est le même motif qui s’oppose à son introduction dans le baril pendant le trajet du rivage à l’appareil. La colonne d’eau qui presse sur la cloche a moins de pression que l’air comprimé qui remplit cette cloche, et dès lors elle ne peut s’introduire dans cet espace.

L’air expiré par les personnes qui séjournent dans la cloche, étant plus chaud, et par conséquent plus léger que le reste de l’air, gagne le sommet du récipient ; et lorsqu’on ouvre le robinet R, il s’échappe avec une telle impétuosité, que la surface de la mer se couvre d’écume.

À mesure que chaque baril se vide d’air comprimé, qui passe dans la cloche, on le remplace par un autre, et ainsi de suite.

En 1721, Halley expérimenta lui-même son appareil. Il descendit, avec quatre personnes, à une dizaine de mètres sous l’eau, et il y resta environ une heure et demie. Pour descendre, il fallut introduire dans la cloche, sept à huit barils d’air comprimé. Une fois arrivé au fond, l’expérimentateur s’attacha à faire sortir par le robinet d’expulsion, une quantité d’air équivalente à celle qui était fournie par chaque baril.

Le plongeur ainsi confiné sur la plateforme de la cloche, ne pouvait travailler que dans un bien petit rayon. Pour permettre au plongeur de s’éloigner de l’appareil, Halley imagina la disposition que représente une partie de la figure 397.

Le plongeur X porte sur ses épaules une petite cloche ou chapeau, en tôle, reliée à l’intérieur de la grande cloche par un tube flexible, a, de longueur variable, que tient à la main, un autre homme resté dans la cloche. Celui qui en sort est lesté de plomb, afin d’opposer, par son poids, une résistance suffisante à la poussée de l’eau.

Cette disposition, hâtons-nous de le dire, était très-défectueuse et très-dangereuse. L’homme ne pouvait accomplir aucun travail utile, vu l’obligation qui lui était imposée de tenir toujours la tête parfaitement horizontale. S’il l’inclinait à droite ou à gauche, l’eau pénétrait dans le chapeau en tôle, et asphyxiait le malheureux. Cette combinaison était donc excessivement imparfaite.

Un ingénieur suédois, nommé Triewald, modifia légèrement l’appareil de Halley. Il suspendit la plate-forme à une telle distance de la cloche, que la tête du plongeur pût surgir immédiatement au-dessus du niveau de l’eau, où l’air est plus frais qu’à la partie supérieure du récipient. L’appareil était en cuivre étamé intérieurement. Il recevait la lumière par deux lentilles de verre encastrées sur ses côtés, et descendait au moyen de poids accrochés sous ses bords.

La cloche de Halley présentait un grave inconvénient. Comme elle était très-lourde, et par conséquent fort difficile à manœuvrer, il suffisait du moindre dérangement dans l’un quelconque de ses organes, pour mettre la vie des plongeurs en danger, car il fallait un temps assez long pour la remonter.

Pour faire disparaître ce défaut, Spalding, d’Édimbourg, supprima l’armature métallique de la cloche, qu’il construisit tout en bois.

La figure 398 représente la cloche de Spalding. Pour faire descendre l’appareil, il attacha à sa partie inférieure, deux poids, A, A′, retenus par les crochets e, e′ Un troisième poids, B, était suspendu au centre de la cloche, et pouvait s’élever et s’abaisser à volonté, au moyen d’une poulie à moufle, C. Le plongeur agissait lui-même sur ce poids, en tirant la corde, D, qui le supportait. Lorsqu’on laissait tomber ce poids jusqu’au fond de l’eau, la cloche, devenue plus légère, remontait automatiquement ; dans le cas contraire, elle s’abaissait. En laissant filer la corde d’une quantité convenable, le plongeur pouvait donc se transporter à telle profondeur qu’il désirait, et l’appareil se trouvait en équilibre au milieu de l’eau, dans des conditions de stabilité qui manquaient complétement à l’ancienne cloche de Halley.

Spalding avait compris que la rupture de la corde, ou un autre accident, pourrait enlever toute efficacité à son ingénieux système d’élévation et d’abaissement au milieu du liquide. Aussi avait-il adjoint aux organes qui viennent d’être décrits, une autre disposition, destinée à suppléer à la première, en cas de malheur.

La cloche était divisée en deux parties, par un plancher horizontal, EF, qui formait une chambre GHEF, indépendante de celle du bas. Une ouverture, I, pratiquée à la partie supérieure de la première chambre, laissait entrer l’eau dans cette chambre GHEF, mais seulement pendant la descente, et l’air intérieur était expulsé au dehors. L’eau, ayant rempli cette chambre, faisait descendre tout l’appareil. Mais on pouvait le faire remonter par la disposition inverse, c’est-à-dire en chassant l’eau de cette cavité au moyen de l’air comprimé qui existait dans la chambre inférieure EFAA′. Pour introduire dans cette chambre supérieure l’air comprimé contenu dans la chambre inférieure, il suffisait de tourner un robinet R, qui mettait en communication les deux capacités. Ouvrait-on le robinet, l’air comprimé se précipitait de bas en haut, chassait en tout ou en partie l’eau contenue dans la chambre supérieure, suivant la quantité qu’on en laissait passer, et rendait la cloche plus légère de tout le poids de l’eau déplacée. On pouvait ainsi diminuer la rapidité de la descente, ou s’arrêter à une certaine hauteur, ou bien remonter à la surface, en variant avec discernement l’afflux d’air de la base vers le sommet.

Une fenêtre vitrée, H, éclairait l’intérieur de la cloche.

Grâce à ces modifications, la cloche à plongeur acquit une grande facilité d’évolution. Pour la déplacer sous l’eau, il suffisait de quelques hommes placés dans une barque et qui la poussaient avec la main.

Spalding, l’inventeur de ce perfectionnement de la cloche de Halley, finit tristement au sein même de sa machine. Étant descendu dans la mer, en 1785, pour recueillir les épaves d’un vaisseau naufragé sur les côtes d’Irlande, il souffrit du manque d’air, et en revenant à la surface de l’eau, il fut frappé d’une attaque d’apoplexie, à laquelle il succomba.

En 1786, l’ingénieur Smeaton, qui s’était rendu célèbre, en Angleterre, par la construction du phare d’Eddystone, perfectionna beaucoup la cloche à plongeur, en remplaçant les barils pleins d’air comprimé, dont on faisait usage depuis Halley, par une pompe foulante, qui envoyait dans la cloche, avec régularité, l’air nécessaire à la respiration des plongeurs. Les hommes furent dès lors débarrassés de la nécessité de pourvoir eux-mêmes à leur provision d’air ; la pompe se chargea de cet office.

Smeaton construisit la cloche à plongeur en fonte, et appliqua le premier cet appareil aux constructions sous-marines.

Vers 1812, un autre ingénieur anglais, Rennie, apporta dans la construction et la manœuvre de la cloche, quelques perfectionnements, qui lui donnèrent sa physionomie définitive. Il rejeta la forme de cône tronqué, pour adopter celle de parallélipipède, qui lui parut plus convenable. Mettant à profit l’idée de Smeaton, il s’en tint à l’emploi exclusif de la fonte, dont il calcula l’épaisseur de telle sorte que la machine pût s’enfoncer sans l’aide d’aucun poids additionnel. Enfin il imagina un appareil pour transporter facilement la cloche dans tous les sens, sans la retirer de l’eau. Cet appareil consistait en une plate-forme mobile sur deux rails de fer par l’intermédiaire de quatre roues. Les rails étaient fixés sur une autre plate-forme, également mobile, mais dans une direction perpendiculaire à la première. Sur la plate-forme supérieure s’élevait une potence, terminée par une poulie qui recevait la chaîne de suspension de la cloche.

D’après cet exposé historique, on voit que la cloche à plongeur est presque tout entière l’œuvre des Anglais. On ne doit point s’en étonner, si l’on songe à la position de l’Angleterre au milieu de l’Océan, ainsi qu’à l’importance du rôle de la marine chez cette nation. Dans un pays que tant d’intérêts attachent aux choses de la mer, les services que peut rendre la cloche à plongeur devaient être vivement appréciés. Aussi, dès que cet appareil fut suffisamment perfectionné, reçut-il en Angleterre des applications assez nombreuses.

Pour connaître les faits et gestes du plongeur à la cloche, — profession qui ne tardera pas à disparaître, — nous résumerons quelques pages d’un article intéressant sur les Plongeurs à la cloche, que l’on trouve dans un récent ouvrage de M. Alphonse Esquiros, l’Angleterre et la Vie anglaise[2].

M. Esquiros a vu fonctionner la cloche à plongeur dans les eaux de Plymouth, où quelques ouvriers travaillaient encore, il y a quelques années, à la construction d’un brise-lame. Un vieux bâtiment démâté, recouvert d’une espèce de toit, servait de demeure à ces hommes-poissons. Au-dessus de la mer s’élevait un échafaudage, appuyé sur deux grosses poutres, dont la base s’enfonçait sous les vagues. Cet échafaudage supportait, outre la pompe à air, manœuvrée par quatre hommes, l’appareil destiné à déplacer la cloche, verticalement ou latéralement.

Le moment étant venu, dit M. Esquiros de ramener les travailleurs au grand jour, le contre-maître donna le signal de remonter l’appareil. Aussitôt les chaînes s’enroulèrent sur le cabestan, et la cloche, s’élevant avec une solennelle lenteur, apparut à la surface, au-dessus de laquelle elle resta suspendue à une distance d’un diamètre environ. Un petit bateau, mené par un rameur, se glissa alors sous la boîte de fonte, et recueillit les hommes qu’elle contenait. Ces ouvriers, chaussés de grandes bottes molles, étaient mouillés jusqu’à mi-corps et couverts de boue ; ils semblaient fatigués, et une vive coloration marquait, chez eux, les pommettes et le tour du front. Pendant six heures consécutives, ils avaient vécu sous l’eau, et ils venaient prendre leur repas.

Au bout d’une heure, ils se disposèrent à redescendre. La même barque qui les avait amenés vers le ponton, les reconduisit au-dessous de la cloche, toujours suspendue entre le ciel et l’eau. L’un après l’autre, ils descendirent dans la cloche, en s’aidant d’un anneau de fer fixé au plafond, et s’assirent sur des bancs de bois placés à une certaine hauteur le long des parois. Ceci fait, le bateau s’éloigna, et le signal de la descente fut donné. La cloche commença alors à s’abaisser lentement, bien lentement, condition essentielle pour que la pression exercée sur les organes respiratoires des plongeurs, augmente graduellement et non d’un brusque saut, ce qui provoquerait mort d’homme. Elle gardait en même temps une verticalité parfaite, condition également indispensable pour que l’eau ne pénètre pas à l’intérieur. Elle arriva ainsi sans encombre au fond de la mer.

Les habitants de la cloche dépendant absolument et uniquement de leurs collègues d’en haut, il faut qu’ils puissent communiquer avec la surface, pour indiquer leurs désirs. De là un certain nombre de signaux de différentes sortes. Le plus usité est celui qui consiste à frapper un ou plusieurs coups, sur les parois du récipient, à l’aide d’un marteau qui est suspendu par une corde à portée des travailleurs. L’eau conduit très-bien le son ; aussi les signaux de cette nature sont-ils parfaitement distincts pour les hommes du dehors, tandis que les plongeurs n’en perçoivent aucun. Le sens du signal varie selon le nombre de coups. Un seul coup veut dire : « Plus d’air ! » ou « Pompez plus fort. » Deux coups signifient : « Tenez ferme ! » trois coups : « Hissez ! » quatre coups : « Abaissez ! » etc.

Une corde qui relie la cloche à l’extérieur, et de petites bouées qu’on envoie à la surface et qui contiennent des messages écrits, sont des moyens de correspondance également employés. Les plongeurs s’en servent quelquefois pour se distraire, « Nos compliments à nos amis d’au-dessus de l’eau, » tel était, dit M. Esquiros, le texte d’un de ces messages, auquel il fut répondu en moins de trois minutes : « Santé et prospérité aux gentlemen habitant la région des poissons ! » On écrit la dépêche soit sur un morceau de papier à la plume, soit sur une planche avec la craie.

La lumière du soleil pénètre dans l’intérieur de la cloche, par une douzaine d’épaisses lentilles, encastrées dans des cercles de cuivre, et protégées, dans certains cas, contre les chocs par un treillis en fer. La clarté est, d’ailleurs, plus ou moins vive, suivant la profondeur à laquelle on descend et suivant la limpidité de l’eau. En général, on voit assez clair au sein de l’appareil pour y pouvoir lire un journal imprimé en petit texte. On a même conservé le souvenir d’une lady qui écrivit une lettre, et la data ainsi : « 16 juin 18.., du fond de la mer. » Les plongeurs, émerveillés, lui décernèrent le titre de Diving-belle (la belle plongeuse), expression qui cache un jeu de mots résultant de ce que la cloche à plongeur se dit en anglais Diving-bell[3].

On pourrait croire que la profession de plongeur rémunère assez largement celui qui l’exerce pour qu’il consente à affronter des dangers, heureusement rares, mais terribles. Il n’en est rien. Les ouvriers que M. Esquiros a vus à Plymouth, ne gagnaient pas plus de 20 à 25 shillings par semaine, soit 25 francs 30 centimes à 31 francs 60 centimes ; encore y avait-il des moments où ils ne pouvaient travailler, par exemple lorsque la mer était très-houleuse. En été, ils faisaient quotidiennement sous l’eau, deux séances, de cinq heures chacune, et ils ne s’en trouvaient point incommodés ; ils y prenaient au contraire, un grand appétit.

Les plongeurs novices ressentent ordinairement de violents maux de tête et des bourdonnements d’oreilles ; mais ces effets disparaissent après la seconde ou la troisième descente. Les hommes vieillis dans le métier assurent même que, bien loin de nuire à la délicatesse de l’ouïe, l’air comprimé constitue un remède excellent contre la surdité. Les seules infirmités auxquelles soient exposés les plongeurs, sont celles qui doivent résulter de leur piétinement continuel dans l’eau et la vase.

CHAPITRE III

Certes, la cloche à plongeur a rendu des services, et elle en rendra peut-être encore dans des cas déterminés ; mais qui ne voit les inconvénients d’un tel appareil ? Enfermé dans une étroite prison, l’ouvrier sous-marin doit borner ses investigations à un espace très-restreint. Il ne peut se transporter librement dans tous les sens. Enfin, déplacer la lourde machine, est toute une affaire, en raison de la difficulté qu’on trouve à l’amener juste au point désiré.

Il est donc naturel qu’on ait cherché à construire un appareil moins embarrassant que la cloche, et qui laissât au plongeur une plus grande liberté d’allures. Des efforts qui furent tentés, dans cette direction, à différentes époques, sortit le scaphandre.

À qui faut-il attribuer le mérite de l’invention du scaphandre ? C’est ce qu’on ne saurait établir d’une manière précise. En 1721, un certain John Lethbridge imagine un appareil en forme de tonneau, avec deux trous pour passer les bras, et un œil de verre pour voir dans l’eau. Cette sorte de vêtement était fort incommode, vu l’obligation où se trouvait le plongeur de se coucher sur la poitrine, pour travailler, et la nécessité de le remonter fréquemment à la surface, pour qu’il pût absorber de l’air frais.

Après l’appareil de Lethbridge, il faut en citer plusieurs autres, qui avaient plutôt pour but de soutenir l’homme sur l’eau, que de lui ouvrir les profondeurs sous-marines. C’est dans cette catégorie qu’il faut ranger le scaphandre (du grec σϰάφος, bateau, ανήρ, ἀνδρός, homme), qui fut inventé vers 1769, par un Français, l’abbé de Lachapelle.

L’appareil de l’abbé de Lachapelle n’était, à proprement parler, qu’une ceinture de sauvetage. Il consistait en un gilet de coutil ou de toile, fait en gros chanvre doublé de liége, avec deux échancrures pour les bras. L’inventeur y voyait le moyen de soustraire à la mort beaucoup de victimes des naufrages, parce qu’il permettrait au premier venu de se soutenir sur l’eau, en y plongeant jusqu’aux aisselles.

L’abbé de Lachapelle avait trouvé une autre application assez singulière du scaphandre. Il proposait aux officiers du génie militaire, de le revêtir, pour aller reconnaître les places fortes entourées de fossés. Dans ce cas, le plastron de liége aurait servi, non-seulement comme engin de natation, mais encore comme moyen de défense, en amortissant les coups de sabre ou de fusil. Naïf abbé ! L’inventeur complétait cet équipage protecteur par un casque en liége recouvert de fer-blanc, dans lequel on déposait des munitions.

Là ne se bornaient pas les applications de cet appareil à mille fins. Dans l’ouvrage qu’il publia sur ce sujet, le Scaphandre, Lachapelle ajoute que son appareil peut également être utilisé « pour l’amusement de l’un et de l’autre sexe, pour la santé des hommes et des femmes, pour la chasse et la pêche, pour apprendre à nager tout seul, etc. »

C’était s’exagérer beaucoup la portée de son invention ; mais combien sont excusables les élans de l’imagination chez un homme de bien, qui ne se propose que d’être utile à ses semblables !

Certains auteurs ont voulu voir dans le plastron en liége de l’abbé de Lachapelle, et sa ceinture de sauvetage, le germe du scaphandre actuel, et ils n’hésitent pas à déclarer qu’on doit à cet excellent homme une grande reconnaissance pour avoir, le premier, abordé un ordre d’idées qui devaient conduire aux plus brillants résultats. Malgré toute notre bonne volonté, nous ne saurions souscrire à ce jugement. L’abbé de Lachapelle a inventé le nom de scaphandre, c’est quelque chose, mais c’est là tout ce qu’on peut lui accorder. Qu’y a-t-il de commun, en effet, entre la ceinture de sauvetage de l’abbé de Lachapelle et le scaphandre de nos jours ? L’une sert à se soutenir à la surface de l’eau, l’autre à plonger dans ses profondeurs. Dans l’appareil moderne, l’air comprimé joue le rôle principal ; dans la ceinture de sauvetage de l’abbé, il n’est aucunement question d’air comprimé. Cela se conçoit, puisque l’homme qui en est revêtu respire tout à son aise, à l’air libre.

Le premier appareil qui constitue un essai dans la direction du scaphandre proprement dit, date de l’année 1797. Il fut inventé en Allemagne, par un certain Klingert, de Breslau.

Il se composait (fig. 399), d’un épais cylindre en fer-blanc, arrondi en dôme au sommet, qui recouvrait complétement la tête et le torse du plongeur, sauf les bras, qui sortaient par des ouvertures. Une jaquette à manches s’arrêtant aux coudes et un caleçon de cuir, descendant jusqu’aux genoux, protégeaient contre la pression de l’eau, les quatre membres du plongeur, à l’exception des jambes et des avant-bras, qui, jusqu’à la profondeur de 6 ou 7 mètres, peuvent parfaitement supporter cette pression. Toutes les pièces de l’appareil étaient imperméables, et les joints, faits avec soin, empêchaient l’irruption du liquide. Deux trous, B, garnis de verres et percés à la hauteur des yeux, donnaient accès à la lumière. Un peu au-dessous, c’est-à-dire en C, venait aboutir un tuyau, communiquant avec l’extérieur, et par lequel arrivait l’air frais au moyen du tube a, tandis que par un autre tuyau, d, l’air vicié était expulsé. Une sorte de réservoir, D, recevait l’eau qui, à la longue, s’introduisait dans ce tuyau, et aurait nui à la respiration. Enfin deux poids en plomb, E, E, suspendus au cylindre contre les hanches du plongeur, le mettaient dans un état d’équilibre stable.

Le 23 juin 1797, en présence d’un grand nombre de curieux, un certain Frédéric-Guillaume Joachim, se jeta dans l’Oder, revêtu de cet appareil, et alla scier un tronc d’arbre au fond du fleuve.

Il suffit d’examiner un instant le dessin que nous donnons du scaphandre de Klingert, pour se rendre compte des imperfections d’un semblable attirail et du peu de secours qu’on en pouvait tirer pour séjourner au fond de l’eau. Cette invention ne fit donc pas fortune ; seulement elle mit sur la voie des expériences et des tentatives pratiques.

Après les essais du docteur Mhurr, en France, il faut arriver jusqu’en 1829 pour trouver un scaphandre susceptible de rendre de véritables services. C’est celui que construisit M. Siebe, de Londres.

Jusqu’en 1857, M. Siebe jouit du privilége de fournir des appareils plongeurs à la marine militaire française ; mais à cette époque, un de nos compatriotes, M. Cabirol, fit accepter le scaphandre qui porte son nom et qui était déjà connu par d’honorables succès.

L’appareil de M. Cabirol ne différant pas essentiellement de celui de M. Siebe, il nous paraît inutile de décrire l’appareil anglais qui l’a précédé, et nous arriverons tout de suite au scaphandre français, qui a sur l’appareil similaire anglais, l’avantage de perfectionnements utiles et méritoires.

Le scaphandre Cabirol se compose de deux parties essentielles : 1o l’ensemble d’objets destinés à revêtir le plongeur, 2o la pompe chargée de lui envoyer l’air nécessaire à sa respiration.

La première partie comprend, d’une part le casque et la pèlerine de métal, qui lui fait suite ; d’autre part le vêtement imperméable.

Le casque (fig. 400) est en cuivre étamé. Il porte quatre lunettes en verre à la partie antérieure : l’une au milieu, deux par côté et la quatrième en haut. Ces diverses fenêtres sont protégées contre les chocs par un fort treillis en fil de cuivre. À l’arrière vient aboutir le tuyau de conduite d’air, A. En face, de l’autre côté, se trouve placée la soupape, B, qui donne issue à l’air expiré et à celui fourni en excès par la pompe. Cette soupape repose sur son siége au moyen d’un ressort à boudin ; le plongeur a la faculté de l’ouvrir plus ou moins, au moyen de la manivelle m, de manière à emmagasiner dans le casque et le vêtement une quantité d’air plus ou moins grande, selon ses besoins.

Il peut se faire cependant que l’air subsiste encore en trop grande abondance, quoique la soupape soit complétement ouverte. C’est pourquoi le robinet m placé sur le devant du casque, vis-à-vis de la bouche du plongeur, permet à celui-ci d’en laisser évacuer le volume qui lui convient. Ce robinet est utile dans un grand nombre de circonstances. Si le plongeur, par exemple, veut remonter rapidement à la surface, il diminue l’ouverture de la soupape et ferme entièrement le robinet ; son vêtement se gonfle, et il s’élève immédiatement, parce qu’il déplace un volume d’eau plus lourd que son propre poids. Si, au contraire, il est entraîné vers le haut malgré lui, en raison d’un afflux trop grand de fluide respirable, il lui suffit d’ouvrir le robinet pour reprendre son aplomb au fond de l’eau.

La pèlerine est munie de crochets a, b, destinés à suspendre les poids nécessaires à la stabilité du plongeur. Elle se termine à la partie supérieure, par quelques filets de vis, qui s’engagent dans la partie inférieure du casque ; et pour qu’il ne puisse y avoir disjonction entre ces deux pièces, dans le cas où le casque se dévisserait, deux petites pattes sont fixées de part et d’autre, portant des trous qui se correspondent lorsque le casque est bien vissé, et dans lesquels on introduit des chevilles en cuivre qui s’opposent à toute séparation.

Fait soit de coton croisé, soit de forte toile doublée d’une couche épaisse de caoutchouc, le vêtement est d’une seule pièce depuis le haut jusqu’en bas. Il s’attache à la pèlerine de métal au moyen d’un morceau de cuir percé de trous, dans lesquels passent des broches en cuivre qui s’engagent, en outre, dans des brides ou segments de même métal ; le tout est serré fortement par des écrous. Des manchettes et des lanières en caoutchouc vulcanisé, ferment hermétiquement le vêtement aux poignets.

L’accoutrement est complété par une paire de brodequins à semelles de plomb, et par une ceinture de cuir portant un fourreau en cuivre, dans lequel se place un poignard, arme ou outil indispensable au plongeur pour trancher ce qui pourrait faire obstacle à ses mouvements, et au besoin, pour le défendre contre les agressions de quelque vorace habitant des mers.

C’est également à la ceinture que s’attache la corde par laquelle le plongeur communique avec la surface de l’eau.

Les figures 401 et 402 représentent un plongeur revêtu du scaphandre Cabirol. La légende qui accompagne cette figure explique l’usage de chaque partie de l’appareil.

Le vêtement imperméable ne dispense pas l’ouvrier sous-marin d’un second costume, appliqué immédiatement sur la peau. Un bonnet, un caleçon, un gilet, des chaussettes de laine, lui sont tout à fait nécessaires pour absorber la sueur due à la transpiration, et qui, sans cette précaution, se refroidirait sur le corps, au grand préjudice de sa santé et du travail qu’il exécute.

Parmi les accessoires du vêtement, on peut ranger un coussin rembourré qui se place sur les épaules et qui a pour but de rendre la pèlerine moins gênante sur le dos, ainsi que des ouvre-manchettes en cuivre, qui sont fort utiles au plongeur pour s’habiller ou se déshabiller.

La figure 403 représente un ouvre-manchettes. Cet instrument a pour objet de maintenir la manche ouverte pendant que le plongeur revêt son habit imperméable. Deux ouvre-manchettes juxtaposés, et tenus par un aide, sont nécessaires pour permettre au bras du plongeur de passer malgré le fort retrait du caoutchouc. Le poing une fois passé, les ouvre-manchettes sont retirés.

Passons maintenant à la pompe atmosphérique destinée à envoyer au plongeur, pendant son séjour sous l’eau, l’air nécessaire à sa respiration, La figure 404 représente cette pompe.

L’appareil se compose, comme on le voit, de quatre cylindres : trois d’un même diamètre A, B, C et un plus petit, D. Les trois premiers sont employés à l’aspiration et au refoulement de l’air. Leurs pistons, en cuivre et garnis de cuir, sont menés par le même arbre, ils alternent régulièrement dans leurs mouvements d’ascension et de descente. L’intérieur de l’un de ces cylindres est mis à découvert dans la figure 404, afin de montrer la disposition des soupapes et du piston.

B est la tige qui conduit le piston, P ce piston. L’air, aspiré par le haut du cylindre au moyen des soupapes E, G, placées sous le piston, est refoulé dans un conduit commun HH, par les soupapes situées au fond des corps de pompe. Sur ce conduit se visse le tube qui va rejoindre le plongeur, tube que l’on a protégé très-soigneusement contre toutes les chances d’aplatissement ou de déchirement.

Le quatrième corps de pompe, D, a pour mission d’aspirer de l’eau froide dans la rivière ou un cours d’eau quelconque et de l’envoyer dans le bassin F, F, F, F, qui entoure les trois corps de pompe à air. On cherche ainsi à empêcher l’air refoulé de s’échauffer, lorsqu’on en vient à le comprimer à plusieurs atmosphères ; mais ce résultat n’est souvent qu’imparfaitement atteint.

Le scaphandre Cabirol, malgré des défauts que nous aurons occasion de signaler plus loin, a constitué un progrès important dans l’art de séjourner sous l’eau. Depuis l’année 1857, il a été le seul employé dans la série des travaux sous-marins exécutés en France. Il fut l’objet à l’Exposition universelle de Londres, en 1862, d’une distinction ainsi justifiée par le rapport du jury international : « Pour perfectionnement et économie. » Il faut aussi reconnaître que M. Cabirol a largement contribué à la vulgarisation du scaphandre dans toutes les parties du monde.

Les appareils plongeurs américains diffèrent peu de ceux usités en France et en Angleterre. Nous dirons cependant quelques mots de celui qu’avait envoyé à l’Exposition universelle, en 1867, la Compagnie sous-marine de New-York, parce qu’il constitue une transition assez heureuse entre le scaphandre Cabirol et le scaphandre Rouquayrol-Denayrousse, le dernier venu.

Le scaphandre américain (fig. 405) comprend, comme celui de M. Cabirol, un casque métallique et un vêtement imperméable. Le plongeur porte, en outre, sur le dos, un réservoir, A, rempli d’air comprimé à 17 atmosphères ; c’est-à-dire en quantité suffisante pour faire respirer pendant trois heures un homme descendu à la profondeur de 20 mètres. Ce réservoir, A, en métal comme le casque, est mis en communication avec celui-ci par un tuyau, B, muni d’une soupape. L’air expiré est évacué au dehors par le tuyau C. Deux petites bouées en caoutchouc, D, D, sont reliées au réservoir A, par le tuyau E et la soupape H. Elles ont pour but de faire remonter le plongeur lorsque celui-ci les ayant remplies d’air emprunté au réservoir A, a augmenté leur volume, et déplacé ainsi une certaine quantité d’eau qui le rend plus léger. Ces espèces de vessies laissent dégager, quand on le veut, l’air comprimé qu’elles renferment, au moyen du tube O, terminé par une soupape, ou robinet, K, que le plongeur ouvre ou ferme à volonté.

Pour les grandes profondeurs, l’appareil est complété par un protecteur extérieur, consistant en une série d’anneaux en bois, au nombre de trente-cinq, articulés les uns avec les autres, et qui composent une espèce de cuirasse en bois placée au devant du vêtement imperméable. Ce protecteur, qui n’est pas représenté sur la figure ci-jointe, annule les mauvais effets de la pression directe de l’eau sur le corps, et donne au plongeur une plus grande liberté de mouvements.

On voit que, dans ce système, le travailleur sous-marin porte avec lui sa provision d’air, qu’aucune pompe atmosphérique ne lui envoie, comme dans les appareils Siebe et Cabirol, le fluide respirable. Le plongeur est complétement indépendant de ce qui se passe à la surface. C’est là un avantage ou un inconvénient selon le point de vue auquel on se place. Mais ce qui est certain, c’est que la pression de l’air contenu dans le réservoir, ne peut varier d’elle-même, avec la profondeur et dans la proportion voulue. Tel est le perfectionnement capital qu’ont réalisé dans le scaphandre, MM. Rouquayrol et Denayrouse.

Avant de parler en détail de ce nouvel appareil, dernier perfectionnement réalisé dans l’art de plonger, nous dirons un mot d’une machine bizarre, qui fut proposée en 1855, par Jobard, de Bruxelles, pour l’exploration du lit des rivières, des fleuves et des mers et qui nous paraît une réminiscence de l’appareil de John Lethbridge, dont nous avons parlé dans le troisième chapitre de cette Notice (page 635). L’inventeur le désignait sous le nom d’explorateur sous-marin.

Cet explorateur n’est ni une cloche à plongeur, ni un scaphandre. Il n’a rien de commun avec les appareils que nous avons passés en revue, ou qu’il nous reste à décrire, et si nous le signalons, c’est plutôt à titre de curiosité qu’à cause des services qu’il peut rendre, car il est conçu en dehors de toute idée pratique.